中日甲午战争

- 格式:docx

- 大小:33.63 KB

- 文档页数:10

【历史知识点】甲午中日战争失败原因和影响甲午中日战争失败原因主要是缺乏预见、战略原因、装备劣势、党派争斗等问题。

接下来分享甲午中日战争失败原因和影响。

(1)实力上的差距:在双方争取制海权的黄海海战中,清军以劣势兵力(清军3000吨以上军舰两艘,3000吨以下军舰10艘,日军3000吨以上军舰8艘,3000吨以下军舰4艘)迎击日军。

受限于军舰制造时的技术条件,北洋军舰有效射击距离不超过3000米,而装备了新式测距仪的日本军舰吉野,有效射程可以达到5000米。

日军还装备了新式的速射炮。

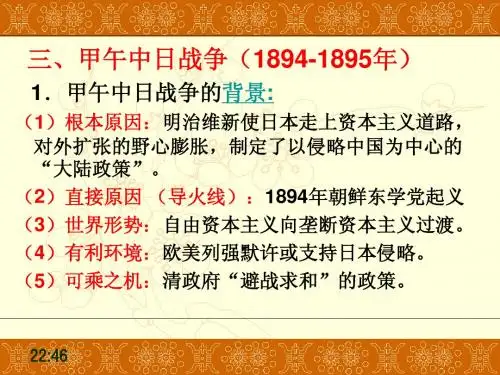

(2)缺乏战略远见:日本在19世纪60年代“明治维新”以后,资本主义得到较快发展,与封建的武士道精神结合在一起,极具扩张性和掠夺性。

侵略并战胜中国,是近代日本的既定国策。

日本战时大本营在挑起这场战争之前,制定了海陆军统筹兼顾的“作战大方针”。

其战略目标是在中国直隶平原与清军进行主力决战,打败清军,压迫清朝屈服。

中国方面,战前则没有明确的战略方针和作战计划。

由于统治集团主战、主和意见分歧,相互掣肘,事先既未组成专门的作战指挥机构,更无统筹全局的战略指导。

(3)放弃和丧失制海权是战争失败的战略原因:在近代战争中,掌握制海权非常重要。

所谓制海权,简单地说就是能使自己一方在一定的海域自由航行而使敌方不能自由航行。

能否掌握制海权取决于海军的实力和正确的战略。

甲午战争的制海权主要指黄海海域。

黄海关系到三个半岛,即朝鲜半岛、辽东半岛、山东半岛的海上交通,所以黄海的制海权至关重要。

(4)党派争斗:为了限制李鸿章在甲午战争时期的权利,清流派奏请光绪帝,调来了和李鸿章有矛盾的李秉衡出任山东巡抚。

李秉衡,辽宁人,和翁同龢是挚友,亦属于清流言官,甲午战争时期,处处和李鸿章作对,各种奇葩的借口不发援军,以至于刘公岛成为一座孤岛,在经历了悲壮的抵抗后,最终陷落。

甲午战争失败标志着清朝历时三十余年的洋务运动的失败,取得的近代化成果化为乌有,打破了近代以来中国人民对民族复兴的追求。

中日甲午战争的论文5000字篇一:甲午战争论文忆甲午海战,看今日改革---- 铭记历史,镌刻史实;累积跬步,振兴中华【内容摘要】中日甲午战争是19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。

它以1894年7月25日〔清光绪二十年,日本明治二十七年〕丰岛海战的爆发为开端,到1895年4月17日《马关条约》签字结束。

这场战争以中国失败告终。

中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。

它给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度。

作为后人,应该好好回眸这段历史,吸取其中的教训。

剖析古老帝国幅员: 中国原是个帝国。

我们的幅员除本部以外,还包括缅甸,越南,琉球,高丽,蒙古等。

这些地方可以分为两类:蒙古等属于第一类;归理藩部管,中国派有大臣驻扎其地;第二类即高丽,越南等地。

实际中国与他们的关系很浅,他们不过按期进贡,新王即位须受中国皇帝的策封。

此外我们并不派代表常驻其国都,也不干预其内政。

在经济方面,我们也十分消极,我们不移民,也不鼓励通商。

总体上,帝国幅员可用光绪七年〔1881〕翰林院学士周德润先生的话概括:“臣闻天子守在四夷,此诚虚远、忧深之计。

古来敌国外患,伏之甚微,而蓄之甚早。

不守四夷而守边境,那么已无及矣;不守边境而守腹地,那么更无及矣。

我朝幅员广辟,龙沙雁海,尽列藩属。

以琉球守东南,以高丽守东北,以蒙古守西北,以越南守西南。

非所谓山河带砺,与国同休戚哉?〞换句话说,在历史上属国是我国的国防外线,是代守我门户的。

一、甲午战争前的中国与日本的实力比照1.甲午战争前中国与日本的政治比照:清政府:在政治制度上,清政府仍旧是腐朽的封建体制,官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈,并且清政府的封建体制处于封建体制的衰落期,腐败不堪。

日本:日本经历了比拟彻底的明治维新运动,已经根本转变为现代资本主义制度,实现了较现代化的政治体系,各项管理制度都相对与清政府优秀2.甲午战争前中国与日本的经济比照:清政府:总体国力来说,清王朝超过日本,洋务运动也为清王朝累计了一定的资本,但是清朝的封建财政体系落后,工业根底薄弱。

回顾甲午战争带给我们的八个启示中日甲午战争爆发于1894年7月25日,结束于1895年4月17日。

这场战争以当时的中国清朝政府战败、清军北洋水师全军覆没告结。

当时的中国清朝政府对日本侵略者姑息妥协,签订了丧权辱国的《马关条约》。

甲午战争的结局给中华民族带来了空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化。

同时,甲午战争谱写了一部中华民族在反侵略战争中可歌可泣的英烈传,给后人留下宝贵的精神财富。

我们今天再次回顾甲午战争,就是要从这部蕴含着中华国耻的战争史中,探究那些可为当今所明鉴、所警鉴、所借鉴的启示,为建设海洋强国、实现民族复兴、确保国家安全、扞卫世界和平提供史鉴,让我们中华民族在伟大复兴之路上走得更坚定、更顺畅。

启示一富国强军,增强复兴意识中日甲午战争是在“中穷日富、中弱日强”的背景下爆发的,是一场穷国与富国、弱国与强国之间的战争。

说当时的中国是一个“穷国”和“弱国”,这一点也不夸张。

当时的中国虽然是一个泱泱大国,但“穷”在意志上,“弱”在斗志上。

由于当时的清朝政府腐朽无能,逆历史潮流而动,无心与日本交战,一再姑息投降,故而被一个蕞尔小国所击败,使中华民族蒙受历史上丧权辱国之耻。

由此可见,一个国家、一个民族在面对侵略战争时必须要有“志”,要有威武不屈的意志,要有敢于亮剑的矢志,要有克敌制胜的壮志,首先在“志”上战胜侵略者。

此外,要使中华民族不再蒙耻,还必须要走富国强军的民族复兴之路,并将中华民族伟大复兴的意识转化为“力”,即民族的凝聚力和战斗力,国家的综合国力和发展潜力,军队的战争实力和战备潜力。

可以坚信:一个意志坚定、矢志不渝、壮志凌云的民族,一个国力盛、民力富、军力强的国家,何惧任何形式的侵略者,何惧任何形式的侵略战争?启示二陆海统筹,增强海洋意识中日甲午战争是从海战打响的,尽管当时中国清朝军队的总体军力强于日本军队,但在海战力量对比上,日本海军却处于相对优势,清军的北洋水师处于明显劣势,这是由多种因素造成的。

中日甲午战争的认识中日甲午战争是19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。

这场战争以中国失败告终。

中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。

它给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度。

甲午中日战争的失败归结起来有以下几点一军事实力差距其实,中国完全有能力打败日本。

尤其是在守朝鲜平壤时,别说是守上几个月,就算是守上个一两天,就可以扭转整个局势。

当时,中国守军子弹、粮食堆积如山,而日军粮食少,子弹少。

日军在攻平壤城,一天下来,日军伤亡比清军多。

日军开始在议论要不要在攻平壤,经过日军商量,在攻一天平壤,如果攻不下,就撤军。

这时,守城的清军因心慌,而放弃平壤,向外突围,结果全军覆没。

平壤就这样落入日军的手里。

总结一下,洋务运动虽然改变了清军的装备,但是却没有改变清军的软弱。

二、对可能发生的侵略战争缺乏预见,准备不足,是战争失败的认识原因。

清政府对国家安全形势的判断就显得很不到位,对遭受侵略缺乏应有的预见和警惕。

朝廷和大部分政要对日本的认识还停留在“蕞尔小邦”的阶段,“不以倭人为意”。

在日本倾全国之力扩充军备,战争危险日益迫近的紧要关头,清政府反而放松了国防建设,以财政紧张为由,削减军费预算,从1888年开始停止购进军舰,1891年停止拨付海军的器械弹药经费。

三、一味依靠外国调停,没有把立足点放在自身力量上来,是战争失败的外部原因。

从战争开始到失败投降,他们一直致力于争取英俄德法美等国家的调停,以达到求和目的。

李鸿章想利用各国之间的利益冲突遏制日本,解除中日军事对峙,用心可以理解。

但他显然对列强干预成功的可能性期望太高了,过分依赖外交斡旋而放松了军事努力。

历史证明,一些小国依附大国尚可在夹缝中谋求生存,但大国此路不通。

庞大而虚弱的中国,如果不能自强自立,把反侵略战争的立足点放到自身力量上,就会成为被宰割的对象。

要想求得和平,只有良好的愿望是不行的,靠别人也是靠不住的,必须在战争中立于不败之地。

中日甲午战争

甲午战争一般指中日甲午战争

中日甲午战争为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。

它以1894年(清光绪二十年,日本明治二十七年)7月25日丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。

按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争(日本称日清战争,西方国家称第一次中日战争。

这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。

中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。

甲午战争的结果给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度;另一方面则使日本国力更为强大,得以跻身列强。

条约的主要内容为:①中国承认朝鲜“完全无缺之独立自主”;实则承认日本对朝鲜的控制;②中国将辽东半岛、台湾岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛割让给日本;③中国“赔偿”日本军费库平银二万万两;④开放沙市、重庆、苏州、杭州四地为通商口岸,日本政府得派遣领事官在以上各口岸驻扎,日本轮船得驶入以上各口岸搭客装货;⑤日本臣民得在中国通商口岸城市任便从事各项工艺制造,将各项机器任便装运进口,其产品免征一切杂税,享有在内地设栈存货的便利;⑥日本军队暂行占领威海卫,由中国政府每年付占领费库平银五十万两,在未经交清末次赔款之前日本不撤退占领军。

甲午中日战争对中国产生了哪些影响甲午中日战争最终以中国的战败而告终,但对中国产生了巨大的影响。

其影响主要有以下几个方面。

一、使中国洋务运动走向破产。

在威海卫战役中李鸿章创办的北洋舰队全军覆没,说明了洋务派以“自强”和“求富”为目的的洋务运动没有成功。

从而标志着其破产。

二、从政治上来看,《马关条约》的签订,进一步破坏了中国的主权和领土完整;开放新的通商口岸,使外国侵略势力深入到了长江上游地域;巨额的赔款增加了中国人民的负担,外国资本的挤压,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。

总之它大大加深了中国的半殖民地进程,使中国的半殖民地半封建社会基本确立。

三、从民族资本主义经济发展的角度来看,《马关条约》允许列强在中国投资办厂,扩大了列强在中国的资本输出,对中国的自然经济起到进一步瓦解的作用。

再加上清政府为了偿还战争赔款,放松了对民间设厂的限制。

这都对客观上促进了民族资本主义经济的发展。

民族资本主义的初步发展,使民族资产阶级日益发展。

民族资产阶级随着自己力量的壮大,在19世纪末开始登上历史舞台,从而为维新变法和辛亥革命奠定了经济基础和阶级基础。

四、从国际上来看,中国战败国际地位大大下降,从而刺激了列强瓜分中国的狂汗潮。

使中国面临空前的亡国灭种的危机,五、从军事上来看,清政府为挽救危机,首先进行了军事改革。

1895年,清政府鉴于湘军和淮军在战争中一败涂地,先后派胡和袁世凯到天津小站采用西洋方式编练新军,即后来的北洋新军,这支军队成为晚清政治舞台上的一支重要的军事力量。

也是袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实、建立北洋军阀统治的军事基础。

六、甲午战争彻底打破了中国“天朝上国”的迷梦,促使了中华民族的真正觉醒,各阶层纷纷掀起救亡图存的斗争。

表现有三:一是促使了维新运动的兴起。

《马关条约》签订的消息传到北京以后,正在北京会试的康有为联合各省的举人1300多名联合进行了有名的公车上书,把改良主义思潮推到具有实际意义的政治运动阶段。

中日甲午战争的起因是什么中日甲午战争是中国近代有名的战役之一,那么你知道是什么原因引起中日甲午战争的呢。

小编就和大家分享中日甲午战争的起因,来欣赏一下吧。

中日甲午战争的起因1894~1895年中国军民抗击日本侵略的战争。

1894年(清光绪二十年)干支为甲午,史称甲午战争。

战争起因及双方军事准备日本发动对中国的侵略战争,蓄谋已久。

早在1868年(清同治七年),日本明治天皇登基伊始,便极力鼓吹军国主义,以实行对外扩张为基本国策,并将侵略矛头首先指向其近邻朝鲜和中国。

明治政府抓紧改革军制,推行近代军事教育和训练,积极扩军备战。

到甲午战争爆发前,日本陆军建成6个野战师和1个近卫师,现役兵力12.3万人。

甲午战争中,日本实际动员兵力达240616人,其中174017人在国外参战。

战前日本海军拥有军舰32艘、鱼雷艇24艘,排水量共达6.2万余吨。

还派遣大批特务,到中国和朝鲜搜集军事情报,绘制详细的军用地图。

清政府对日本的侵略野心有所察觉,北洋大臣李鸿章曾指出日本将为“中土之患”。

1874年日本侵犯台湾事件后,尤其是中法战争后,清政府加强海防建设,以京师门户北洋为设防重点,主要防御对象为日本。

1888年,北洋海军正式编练成军,有舰艇25艘,官兵4000人。

到甲午战争前,北洋舰队的大沽、威海卫(今山东威海)和旅顺(今属辽宁大连)三大基地建成。

然清朝政治腐败,军事变革基本停留在改良武器装备的低级阶段,陆海军总兵力虽多达80余万人,但体制不顺,编制落后,管理混乱,训练废弛,战斗力低下。

1894年春,朝鲜爆发“东学党”农民起义,朝鲜政府于6月3日请求清政府派兵协助镇压。

清军首批部队于6月8日抵朝。

早在6月2日,日本内阁就作出入侵朝鲜,进而直接与清军开战的决定。

日方先以欺骗手段诱使清军入朝,继则以清军入朝为借口,大批调遣日军赴朝,迅速抢占从仁川至汉城一带各战略要地。

同时设立战时大本营,作为指挥侵略战争的最高机构。

7月19日,日本驻朝公使大鸟圭介据其外相陆奥宗光训令,强逼朝鲜政府废除中朝通商条约,并驱逐清军出境。

关于甲午中日战争的个人看法中日甲午战争是19世纪末日本侵略中国和朝鲜的站争。

按照中国的干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争。

这场战争以中国战败,北洋水师全军覆没而告终。

中国清政府迫于日本军国主义的军事压力,于1895年4月17日签订了《马关条约》。

根据条约规定,中国割让辽东半岛,台湾岛及其附属岛屿,澎湖列岛给日本,赔偿日本2亿两白银。

中国还增开沙市,重庆,苏州,杭州为商埠,并允许日本在中国的通商口岸投资办厂。

甲午中日战争无疑给了清政府一大重创,首先便是清政府多年苦心经营的北洋水师全军覆没。

据悉,清政府为了建立北洋水师,派遣了很多人到国外学习,邓世昌就是其中的优秀代表;同时,清政府又通过外交手段花重金购置了国外先进的军舰。

这一水师刚建立之初,可谓浩浩荡荡,不可一世,并且远赴日本耀武扬威。

这强大的水师当时也是让日本心头一阵,并向清政府俯首称臣。

可仅仅过了20年,这支曾经不可一世的水师就被日本击溃,一瞬间,樯橹灰飞烟灭。

这是为何呢?这是清政府的腐败和狂妄自大以及疏于对水师的管理造成的。

甲午战端初开,恰逢老佛爷六十寿诞的喜庆,但对大清帝国而言,喜庆不可被破坏。

所以一边是甲午战争,一边是慈禧太后的生日:一边是战事激烈,一边是歌舞升平。

老佛爷的心思都不在这场攸关国家生死的较量上,又怎样去期待中国打胜仗呢?再看看对水师的管理上,清政府可谓是将这几乎耗尽国库和难得一遇的进取心换来的北洋水师当作了装饰品,摆在那里恐吓日本等国家不要来挑衅,几年,几十年的不去维护,很多重要的元件都早已锈迹斑斑,士兵好吃懒散,不思进取,整日浑浑噩噩,不加以训练。

也就是说,这好端端的北洋水师就被活活地酿成了一堆堆废铁,这样的残败景象,惨败也是不足为奇的。

看看日本那边,经历维新变法后经济实力剧增,看到中国北洋水师后,更是励精图强,向西方国家借鉴学习,北洋水师建立后的20年,其实西方的军舰实力又有巨大的提高。

当时西方来亚洲向我们指导时,清政府狂妄自大,觉得北洋水师已经无懈可击了,便对之不屑一顾;相反,日本却对之及其重视,倾尽钱财引进了全部技术。

中日甲午战争感想甲午战争是中国近代史上一场具有深远影响的战争。

这场战争不仅改变了中国和日本的关系,也影响到了整个东亚地区的格局。

对于这场战争,我的感想主要包括以下几个方面:首先,甲午战争揭示了中国的内外弱点。

在战争中,清朝政府的无能和腐败暴露无遗,军队训练不力,装备落后,缺乏顽强战斗力。

相比之下,日本在战争中展现出了较高的军事素养和战斗力,以小胜大。

这一切反映了中国在当时的国家实力远远不如外国列强,需要进行全面的改革和强国路线。

其次,甲午战争使中国人民对国家前途和命运充满了焦虑和担忧。

战败后,中国被迫签订了《马关条约》,割让台湾,赔款数额高昂。

这一切让中国人意识到自身的软弱和危险,也激发了中国人民民族意识的觉醒。

中国开始了一场新的思想启蒙运动,探索自救之路,推动了整个国家的变革和发展。

再次,甲午战争也给中国提出了许多宝贵的教训。

战争中暴露的问题迫使中国推行改革开放,吸收西方文化和技术,提高国家实力,以应对日益严峻的外部压力。

这些教训和启示对中国历史的发展产生了深远影响,也为中国的未来走向提供了宝贵的经验。

最后,甲午战争的影响不仅仅局限于中日两国之间,还深刻地影响了整个东亚地区的格局。

日本通过这场战争打破了中国的底线,开始了其侵略扩张的道路,导致后来的第二次世界大战。

而中国则在战败后开始了漫长的国家复兴之路,不断探索适合自己的现代化之路。

总的来说,甲午战争给我们留下了深刻的教训和启示,中国应该引以为戒,坚定不移地走自己的道路,实现国家的强盛和繁荣。

未来的发展道路充满了艰辛和挑战,但我们相信,只要我们全体中国人民团结一心,不懈努力,就一定能够实现中华民族的伟大复兴!。

原标题:刘亚洲上将谈甲午战争:制度·战略·信仰·国运 本报“军事名家的甲午殇思”系列报道自3月3日连续刊发以来,得到社会各界极大关注。在本系列报道结束前夕,中国人民解放军国防大学政治委员刘亚洲空军上将接受了新华社解放军分社社长刘声东和《参考消息》报社总编辑张铁柱的采访,就甲午战争谈了自己的看法。本报特刊登此文作为本系列报道的收官之作,以飨读者。

记者:请您谈谈对甲午战争的看法。 刘亚洲:习主席说,历史是现实的根源,任何一个国家的今天都来自昨天。甲午战争是一场深刻影响和改变了两个国家命运的战争,这两个国家一个是中国,一个是日本。再往大处看,它还在相当程度上影响了世界历史。当然,受影响最大的还是中国。对中国而言,这场战争的历史深刻性在于两点:一、战争失败了,但失败的原因至今仍在追问之中;二、战争虽然早已结束,但战争的伤口并未愈合,仍然横亘在历史和现实之间。对这场战争疑问的解答,构成了我们民族进步的阶梯。从这个意义上讲,甲午战争已成为一种标志,一个符号。

一、制度 刘亚洲:甲午之败并非海军之败,也非陆军之败,而是国家之败。 甲午战争日本的胜利是制度的胜利。大清帝国的失败是制度的失败。鸦片战争一声炮响,唤醒了清朝的同时也唤醒了日本。中日两国同时走上了“改革开放”的道路。但两个国家学习西洋文明,一个从内心革新变化,另一个则止于外形。一个把外来的东西当饭吃,一个把外来的东西当衣穿。当饭吃的消化了,强身健体;当衣服穿的只撑起了一个模样。福泽谕吉说,一个民族要崛起,要改变三个方面:第一是人心的改变;第二是政治制度的改变;第三是器物的改变。这个顺序绝不能颠倒。如果颠倒,表面上看是走捷径,其实是走不通的。日本就是按照福泽谕吉这个顺序走的,而清朝则反着走。结果一个成功了,一个失败了。德国“铁血宰相”俾斯麦曾分别接待过中国和日本两个代表团,后来有人问他对中日的看法,他指出,中国和日本的竞争,日本必胜,中国必败。他说:“日本到欧洲来的人,讨论各种学术,讲究政治原理,谋回国做根本的改造;而中国人到欧洲来,只问某厂的船炮造得如何,价值如何,买回去就算了。”

记者:当时清朝有句口号叫“中学为体,西学为用”。 刘亚洲:中国古代文明太灿烂了,反而成了我们的包袱。日本从来不是领导世界历史文明潮流的强国,因为它缺乏文明的原创力,这反而使它在全面西化时能够轻装上阵。况且日本是个爱学习的民族,谁强跟谁学,而且学得有模有样。当年它被唐朝打败之后,立即派出大批遣唐使。那时日本弥漫的是一股“唐化”之风。二战结束后,东京的废墟瓦砾还没清除干净,裕仁天皇就签发了向美国派出留学生的诏令。所以,明治维新短短30多年时间,便把日本变成了一个现代国家,并不让人惊讶。日本与清朝的对决,是一个现代国家与前现代国家的对决。清朝怎么能赢?

记者:您说当时日本已成为一个现代国家,有什么标志? 刘亚洲:最主要的标志是人的觉醒。日本秉承中国文化上千年,其国家形态与它的母国是一样的:国不知有民,民不知有国。人民只有宗族意识,没有国家意识。那时候西方传教士到中国和日本来,都一致承认中日两国人民的忍耐与坚忍无与伦比,但另一个印象就是麻木不仁,对压迫逆来顺受,毫无主动性和创造性。日本有本侮辱中国人的书叫《支那论》,说中国人“似蚯蚓这种低级动物,把一段身子给切断了,其他部分没有感觉,仍能继续活着”。其实以此来形容明治维新前的日本人,也不差分毫。但西风东渐之际,日本人断然斩断了上千年的文化脐带,脱亚效欧,加入了西方的发展行列。人民变成了国民。

百姓是不是国民,有两条重要标准,一是有没有权利,二是有没有财富。明治维新时,日本还搞了“自由民权”运动,其核心是“纳税人的参政权”。大久保利通说:“国家强大源于民众的富足。”日本走了和清朝洋务运动相反的路,鼓励民间资本。腐朽的制度不仅阻碍民族发展,为敌国入侵提供可能性,并在关键时刻出卖民族利益。甲午战败后赔了那么多钱,可战前买军舰,竟一分也掏不出来。有了国民,就有了真正现代意义上的国家。很多日本学者在总结甲午战争经验时都认为,国民意识是战争胜利的最大法宝。国民国家是近代日本的基本国家模式。反观大清帝国,当日本在不顾一切地调动和激发全民族的创造力的时候,清朝则不顾一切地将民间思想火花扑灭于萌芽之中。战争从来就不是老百姓的事,甚至不是军人的事。威海卫陷落后,南洋舰队曾派人向日本海军请求,归还被俘去的南洋舰队的两艘舰只,因为这两艘舰是北上参加北洋水师会操的,而非参战,理应归还。此事成了海战史上的笑柄。

记者:一切事情,核心因素是人。 刘亚洲:梁启超说:“今日世界之竞争,不在国家而在国民。”日本自然资源实在匮乏,所以就最大限度开发人的资源。明治维新时是这样,今天也是这样。它首先抓的是对人的教育。这里说的教育指的是“欧化”后的新式教育,它完全不同于日本“唐化”后的旧式教育。甲午战争10年后,日本又打赢了日俄战争。日本天皇说,赢了这场战争,他最应当感谢的是日本的小学教师,因为日本士兵绝大多数都受过小学教育,而沙俄士兵则大多数是文盲。教育的革命带来了思想的革命。军队是更需要思想的。对一支军队而言,思想才是真正的杀手锏。红军就是一支有思想的军队,所以它战无不胜。

记者:相比之下,清军就差多了。 刘亚洲:清朝的教育是中国历史上最差的教育。有个国家领导人在一次会议上拿出两份清朝的名单,它们是收藏在国家图书馆的。第一个名单上的人是傅以渐、王式丹、林召堂、刘子壮、陈沅……第二个名单上的人是李渔、洪升、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬梓、蒲松龄、袁世凯。第一份名单上的人都是清朝的状元,第二份名单上的人都是清朝的落第秀才。这两份名单最能说明教育的问题。

记者:这个对比太强烈了,也太有说服力了。 刘亚洲:思想的力量太重要了。人的精神即人的思想。人的思想即人的精神。思想不仅是心理的,也是生理的。我看二战时期日本军队的影像,总觉得日本军人脸上有股异样之气,别人很难模仿。老干部看了我国演员扮演的日本兵,总说:“不像。”为什么不像?缺少了什么?有一次,我在日本访问,正值马拉松比赛,七大电视台全部转播。日本几乎是全国观看。有一个运动员腿扭伤了,花了近五个小时才跑到终点,但日本电视一直在跟拍他。街道两侧,密密麻麻全是为他鼓气的人。这时我突然明白了日本人身上那种异样之气是什么了。就在甲午战争前不久,李鸿章访问英国,英皇室为他表演网球。事后问他观感。李鸿章说:“很好,很好,只是实在太辛苦,何不雇人来打?”

记者:李鸿章这样的人,还是洋务运动的精英。 刘亚洲:梁启超认为李鸿章是时势所造的英雄,而不是造时势的英雄。在他看来,日本的伊藤博文则是造时势的英雄。他还说,像伊藤这样的人,在日本成百上千;“中国之才如李某者,其同辈中不得一人”。人是改革的最大动力,也是改革的阻力。成事在人,败事也在人。李鸿章以一人来敌一个精英集团,怎能不败?

二、战略 刘亚洲:甲午战争其实也是中日两国发展战略的对撞。19世纪中叶,西方列强入侵东方,亚洲各国相继沉沦,只有中日两国奋起自强。中国发起洋务运动,日本搞起了明治维新。洋务运动的倡导者和参与者,在建立现代国家的努力上,与日本明治时期那代人,应该同样值得尊重。问题是,东亚狭窄,容不下两个国家同时崛起,尤其容不下中国这样的大块头崛起,这就决定了中日间必有一战。日本对此认识得非常清楚,而清朝则懵懵懂懂。中日双方都在西方船坚炮利的逼迫下进行战略转移。日本实现了由传统战略向现代国家战略上的彻底变革。相反,清朝在确立具有现代特征的国家战略上始终裹足不前。直到国家覆亡,都没有制定出现代意义上的国家战略。

记者:这告诉我们,任何时候,最重要的是要有清晰的战略。 刘亚洲:第一位的是要有战略意志。在这一点上,我们要向日本学习。日本是个岛国,它始终认为自己的出路在大陆。为了踏上列岛西边这片大陆,它已经准备了上千年。也就是说,它的对华战略已经实施了上千年。历史上的日本有两个特点:一、一旦权力集中,就要征韩;二、每一次自然灾难之后,就会出现要求对外动武的声音。最近的一次是福岛大地震后,日本右翼分子对钓鱼岛的染指。其实这都与它的大陆战略有关。大陆情结贯穿了日本历史的始终。

中国历史上不乏大思想家、大战略家,但是难以有跨越数代人的长久性大战略和实行这种战略的意志。日本发动甲午战争时,叫嚣的是“国运相赌”。清朝就没有这样的国家意志。甲午战争之后,日本是想永久占领中国的,所以它学习的是满清灭亡明朝的经验,以摧毁中国人的心理和意志为主。这就是为什么日军在战争中对中国人那么凶残和几次大屠杀的原因。南京大屠杀就是“扬州十日”的翻版。从这个意义上说,大屠杀不发生在南京,也一定会发生在其他地方。只不过南京更合适罢了。它是首都,屠城的震撼力远大于扬州。这是日本的既定战略。

记者:这样一讲,日本的战略脉络就看得很清晰了。 刘亚洲:其次是战略眼光。要看得深、看得远。中国的历史,首先是世界历史进程的一部分,然后才是自身发展的历史。只有布局天下,才能布局中国。甲午战争既是中日双边冲突,又是大国博弈的产物,对国际格局的影响至今未消。1853年,英国在克里米亚战争中战胜俄国,堵住了俄国南下的道路。不久后,左宗棠收复新疆,也让俄国在中亚方向无所作为,所以它掉头东进,这就与日本发生了冲突。甲午战争后,日俄冲突成为必然。10年后,双方爆发了被西方称为“第零次世界大战”的日俄战争,这场新列强战胜老列强的战争,催生了日后的俄国“十月革命”,对世界大格局产生了更为深远的影响。 记者:请您谈谈清朝的军事战略。

刘亚洲:美国人李普曼说,只要存在着一条军事疆界,一条相应的政治疆界就会出现。这句话也可以反过来理解:只要存在一条政治疆界,一条相应的军事疆界就应该出现。军事战略是国家战略的一部分。军事战略应当服从国家战略。但是如果军事战略出了问题,仗打败了,这个国家的国家战略也就完了。退一万步说,即使国家战略出现失误,如果军事战略恰当,还能为国家战略重构创造机会。否则,即使国家战略正确,如果没有正确的军事战略配合,国家战略照样无法实现。纵观当时中日两国的国家战略,最能说明这一点。清朝经过30年洋务运动,迎来了千载难逢的战略机遇期,将强未强。清朝的首要目标是确保战略机遇期不失去。日本则强调“强兵为富国之本,而不是富国为强兵之本”,8次扩充军备,准备“举国发动,国运相搏”。谁的国家战略目标正确,一目了然。但战争结果是,正确者失败,错误者胜利。差距就在军事战略上。