东北三省产业结构偏离度

- 格式:doc

- 大小:72.00 KB

- 文档页数:4

东北三省服务业发展存在的主要问题及对策研究2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,东北三省适应经济发展的新常态,面对经济下行的压力,着力促进了服务业快速发展。

各省服务业继续保持快速平稳增长,新业态、新模式亮点纷呈,为拉动经济增长、促进经济结构转型升级、带动就业和提高居民生活水平做出了突出贡献。

一东北三省服务业发展现状(一)服务业总量稳步增长2015年,东北三省服务业发展速度明显加快,在经济结构中比重提升,为经济增长发挥了巨大的支撑作用。

辽宁省全年实现服务业增加值13243.0亿元,比上一年增加1286.8亿元,同比增长7.2%(按不变价,下同),增速高于地区生产总值4.2个百分点;黑龙江省实现服务业增加值7652.1亿元,比上一年增加768.5亿元,同比增长10.4%,增速在三省中最高,并且高于同期GDP增速4.7个百分点;吉林省全年实现服务业增加值5461.1亿元,比上一年增加468.6亿元,同比增长8.4%,服务业增速分别高于GDP和第二产业增速2.1个百分点和3.2个百分点,高出当期全国平均增速0.2个百分点,服务业规模首次越过5000亿元关口。

从服务业占比来看,黑龙江省服务业增加值占地区生产总值比重达到50.7%,比上年同期提高5.0个百分点,比重与同期全国平均水平持平;辽宁省服务业增加值占比达到46.2%,比上年同期提高4.4个百分点;吉林省服务业增加值占地区生产总值比重为38.8%,比上年提升2.7个百分点(见表1)。

表1 2015年东北三省服务业发展情况(二)传统服务业运行平稳传统服务业仍是促进东北三省服务业发展的中坚力量。

商贸流通业、交通运输业等行业都保持了较为稳健的发展态势。

2015年辽宁省社会消费品零售总额达到12773.8亿元,比上年增长7.7%,消费成为拉动经济增长的第一驱动力。

积极开展各种主题活动,不断促进商品市场转型升级,商品市场零售额达到了11272.9亿元,增长7.5%;持续推进“夜经济”,大力拓展居民消费空间,餐饮收入为1500.9亿元,增长9.8%,建成“夜经济”特色街区153个、夜市178个、美食广场72个,夜晚餐饮消费占总营业额的60%以上。

东北地区产业结构升级问题研究东北地区是我国的老工业基地,自20 世纪50 年代以来,以其丰富的矿产资源和坚实的工业基础为中心,发展了重工业、化工、机械、冶金、石油、电力等传统产业,成为国家经济建设的主力军之一。

然而,随着全球化浪潮的兴起和我国经济结构调整的深入推进,东北地区的重工业在面对国内外市场环境变化和国际竞争压力的同时,也面临转型升级的需要。

本文就东北地区产业结构升级问题进行研究。

一、东北地区产业结构现状东北地区是我国重工业的核心区域,包括辽宁、吉林、黑龙江三个省份,是我国国民经济发展的先发地区之一。

据相关数据统计,东北地区的重工业产值占全国的近三分之一,发展速度较快,但也存在着以下问题:1.传统产业主导目前,东北地区的产业结构仍以重工业为主导,特别是钢铁、煤炭、石油等传统产业,占比较大,且发展速度缓慢,缺乏新的提升空间和动力。

2.经济发展困难由于长期以来对环境保护重视不够,基础设施老化,技术水平不高等原因,东北地区的经济发展受到了很大的制约,难以适应市场竞争和国家经济重心转移的大势。

3.产业结构不合理东北地区产业结构不合理,对经济的发展和地区投资环境的影响很大。

由于过于重视重工业的发展,很多新兴产业和服务业难以得到有效的发展,导致经济的发展水平相对较低。

二、东北地区产业转型发展的难点要想实现产业结构升级,东北地区需要克服以下几个难点:1.核心技术缺乏地方企业缺乏核心技术,难以创新和开发新产品、新技术,因此在市场上处于劣势地位,并且市场竞争能力较弱。

2.市场需求不明显由于东北地区的国民经济主要依赖于传统重工业,而这些产业的市场需求并不大,所以对东北地区的新兴产业和创新企业支持不足。

3.技术管理粗放由于长期以来的落后管理模式,东北地区的企业技术管理模式相对粗放,难以满足市场需求和企业发展的需求。

三、东北地区产业结构调整的途径1.大力发展新兴产业东北地区应该借助国家的政策扶持,大力发展新兴产业,打造更多的国际化较强的企业。

东北地区“衰落”的根源及振兴思路东北地区是我国重工业基地的摇篮,也是经济转型的困境地带。

然而,随着经济全球化和中国经济结构的转型升级,东北地区的衰落日益凸显。

本文将探讨东北地区衰落的根源,并提出一些可行的振兴思路。

东北地区的衰落主要由以下几个方面的因素造成。

首先,长期以来,东北地区经济结构严重依赖重工业和资源型产业,缺乏技术创新和高附加值产业的支撑。

这导致东北地区难以适应新经济发展趋势,无法有效转型升级。

与此同时,重工业和资源型产业的低效益也使东北地区的经济增长乏力。

其次,东北地区的基础设施建设滞后,特别是交通运输和信息技术方面的投入不足。

这限制了东北地区与其他地区的经济联系和资源配置效率,阻碍了产业链的形成和价值链的延伸。

再次,东北地区的人口老龄化问题突出,劳动力供给短缺,影响了经济发展的潜力。

经济衰退导致大量年轻人外流,年轻一代缺乏对东北地区的发展信心,进一步加剧了东北地区的衰落。

最后,东北地区的环境问题也极大地影响了当地的经济发展。

过度依赖重工业和资源型产业导致了环境污染和资源浪费问题,严重破坏了生态环境,给未来的可持续发展带来了重重困难。

为实现东北地区的振兴,应采取以下几种思路。

首先,加大对技术创新和高附加值产业的支持力度。

鼓励企业加大对研发的投入,培育本地的高新技术企业,引进外部先进技术和人才。

通过发展高新技术产业,提高东北地区经济增长的质量和效益。

其次,积极推进基础设施建设和区域合作。

加大对交通运输、信息技术等基础设施的投资,提高东北地区的物流和信息流通畅度。

同时,加强与周边地区和内地其他省份的合作,拓展市场空间,促进资源共享和优势互补。

再次,加强人才培养和引进。

通过建设高水平的教育体系,培养适应新经济发展需求的创新人才和高素质劳动力。

同时,吸引和留住优秀的外地人才,加强对本地人才的吸引力和保护力度。

最后,加强环境保护和资源合理利用。

通过引进和推广清洁生产技术,大力发展新能源和可再生能源产业,减少对传统能源的依赖,推动东北地区的绿色转型。

新时期东北地区高水平开放的困境与战略重点近年来,国家不断强调高水平对外开放的重要性。

东北地区作为我国的老工业基地和重要的经济区域,也受到了高水平开放的要求。

东北地区在开放进程中面临着一些困境,需要制定相应的战略重点来应对。

本文将从东北地区高水平开放的困境和战略重点两方面进行探讨。

一、困境1. 产业结构单一东北地区长期以来主要以重工业为主,产业结构单一,缺乏多元化发展。

随着国际市场的变化和技术的进步,东北地区的传统产业面临着严峻的挑战,对外开放难以完全依赖传统产业,需要加快转型升级。

2. 区位劣势东北地区位于我国的东北边陲,与俄罗斯等邻国交界,地理位置偏远,交通运输成本相对较高。

区位劣势限制了东北地区对外开放的效率和规模,需要寻求侧重于区域经济合作,推动东北地区成为国际贸易的枢纽。

3. 人才流失东北地区的人才流失一直是一个严重的问题。

由于经济发展不够活跃,人才需求相对不足,以及对外开放程度较低,很多有能力的人才选择离开东北地区寻找更好的发展机会。

人才流失不仅对东北地区当前的经济建设造成了影响,也对未来的可持续发展带来了挑战。

4. 缺乏国际竞争力东北地区的企业在国际上的知名度和竞争力相对较弱。

由于受传统产业的影响,企业管理水平相对较低,创新能力不足,缺乏国际市场的开拓经验,难以在国际市场上立足,需要加强国际化战略和品牌建设。

5. 资金短缺东北地区面对外开放需要增加对外投资和引进外资,但由于地区经济相对落后,产业规模小,科研创新水平不高,吸引外资的难度较大,需要克服资金短缺的问题。

二、战略重点1. 转变经济发展方式东北地区需要加快转变经济发展方式,从依赖重工业转变为以现代服务业、高技术产业为主的多元化产业结构。

要加强对传统产业的改造升级,提高企业的技术水平和管理水平,增强国际竞争力。

2. 拓展对外合作东北地区需要与邻国和其他国家加强合作,特别是加强与俄罗斯等邻国的经济合作。

可以通过加强交通基础设施建设,推动物流通关便利化,打通东北地区与俄罗斯的贸易通道,提高东北地区的国际经济合作水平。

随着改革开放的深入推进和国家政策的引领,东北地区的产业结构和空间布局正在发生着显著的变化。

从传统的重工业向高新技术产业转型升级,从区域分散的产业布局向集聚型布局转变,都是东北地区产业结构和空间布局变化的主要趋势。

一、产业结构变化以前,东北地区的产业结构主要以重工业占主导。

曾经的五个重点工业基地和十大科技创新城市都是沿海城市和西南地区,导致东北地区的工业发展远远滞后于其他地区。

然而,在当前的市场经济中,东北地区的重工业已经无法适应市场的需求,必须转向发展新兴产业。

通过一系列政策和措施的实施,东北地区的产业结构正在发生着显著的变化,发展速度加快,结构更加优化,产业链更加完善。

首先是高新技术产业的发展。

高新技术产业是经济发展趋势的代表,也是国家“十三五”规划的重要发展方向之一。

东北地区目前已经在高新技术产业领域建立了许多新的科技企业和创新型企业,如航空、航天、信息、生物、新材料等领域。

辽宁省更是建立了“沈阳百亿级高新技术企业”名单,从而推进全省高新技术产业的快速发展。

可见,高新技术产业的发展已经成为东北地区产业结构变化的主要趋势之一。

其次是服务业的发展。

随着城市化进程的不断加快,东北地区的服务业也得到了长足的发展。

随着居民收入增加和国民出行热潮,东北地区的旅游、物流、金融等服务业不断崛起,为经济发展注入新的活力。

同时,服务业的发展也对传统产业进行了深入的调整和优化,使得东北地区的传统产业能够逐渐摆脱过于单一的局面,实现结构性的调整和转型升级。

二、空间布局变化随着产业结构的调整升级,东北地区的空间布局也在编制中得到了深刻的调整。

目前,东北地区空间布局的调整主要表现在集聚型布局的发展。

集聚型布局指的是区域内产业集群密集分布的空间式样。

集聚型布局发展的主要原因是为了发挥产业集群效应的作用。

毗邻地区同类产业企业之间的并列竞争和合作协作,可以有效地提高资源效率,减少物流成本,促进相同产业内不同企业之间的互惠合作,显着降低行业进入壁垒。

东北三省区域的发展趋势分析引言:关注宏观、中观的区域发展环境,深刻理解项目所处的区位背景,是东滩顾问多年来战略咨询研究的重要方法,以下文章多摘录于东滩顾问在项目咨询过程中的基础研究报告。

1、东三省将形成“三横三纵、两极拉动”的区域一体化格局(1)东三省“三横三纵”轮廓初现东北地区是全国铁路网最稠密的地区,公路网络也十分发达。

现有的公路、铁路网络,东北三省已形成了“一纵三横”的城市格局。

一纵主是指沿“哈尔滨-大连”铁路、公路网而形成的东北三省核心城市带,它是东北三省经济发展的轴心,串联的是东北三省的“中部城市群”;三横是指分别以各省的省会城市为核心而形成的城市带,几乎连接了各省的主要大中城市。

从东北地区现有的区域空间经济结构看,存在着严重的非均衡性,东西两侧边缘城市发展滞后已成为东北经济发展的主要症结之一,“中部城市群”与两侧经济的巨大差距将阻碍东北地区的振兴大计。

国家最新的交通大规划——东边道的修建具有跨时代的战略意义,其多重政治和经济意义将在今后逐渐显现,这里只谈它的一个重要作用,就是使东三省的区域发展方向从“中部隆起”开始向东转,面向日本海发展。

东北地区东西两侧的发展势在必行,“东边道连接修建计划”的一个战略立意就是带动东三省区域向东发展,借助外力,联成一体,发展东部区域。

可以预见,东北地区的空间格局未来将呈现“三横三纵”格局。

在“一纵三横”的布局上,增加“大连-佳木斯”(东边道)、“朝阳-齐齐哈尔”(预测)。

(2)东三省将由“单极主导”转向“两级拉动”东北三省中,辽宁省面积最小、人口最多,经济最发达,一直是东三省的翘楚,更因为山海关(锦州交通枢纽)和大连港成为东北区域经济的主导力量。

振兴东北战略,在大连港投下巨资,扩建港口,修建“烟大铁路轮渡”等,既是辽宁省这种地位的体现,也将提升这一地位。

但东北三省以黑龙江面积最大,且距离辽宁较远,大连这一增长极对其拉动作用有限,多年来还经常运能不足,不能够及时将黑龙江省及俄罗斯远东资源运进关内。

基于产业结构偏差度模型的辽宁省产业结构分析刘水东北大学工商管理学院,辽宁沈阳(110004)E--mail: liushui5321@摘要:本文构建了测度产业结构合理化程度的产业结构偏差度模型,并对近年辽宁省的产业结构进行了测度分析。

结果表明,从1995--2004年辽宁省的产值结构偏差度和就业结构偏差度的变化趋势是基本相同的,产业结构合理化程度先逐年明显提高,然后逐渐降低并且变化缓慢;辽宁省“十五”期间,为了促进产业结构优化升级,对产业结构进行了调整,其效果并不明显,并且检验了产值结构偏差度与就业结构偏差度具有协整关系。

关键词:产值结构偏差度;就业结构偏差度;标准产业结构中图分类号:F127 文献标识码:A引言一般来说,产业结构是指生产要素在各产业部门间的比例构成和它们之间相互依存、相互制约的联系,即一个国家或地区的资金、人力资源和各种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状况及其相互制约的方式。

这里包括三次产业之间的比例关系,工业、农业、建筑业、交通运输业、商业、服务业等及其内部各部门之间的比例关系。

一般以产业增加值在GDP 中的比重和产业就业人数在总就业人数中的比重来表示。

产业结构在整个经济响。

结构中,居于主导地位,它的变动对经济增长有着决定性的影[1]近年来,辽宁经济持续快速增长,在1995年~2004 年间,国内生产总值稳步增长。

合理的产业结构能够促进经济增长;反之, 与经济发展水平不相适应的产业结构则会阻碍和影响经济增长。

因此,为了保持经济的持续、快速、健康增长,对产业结构的合理化程度进行量化分析是十分必要的。

随着经济的增长,近年来辽宁省的产值结构、就业结构的合理化程度有怎么样的变化?“十五”以来,辽宁对产业结构进行了战略性调整,调整的效果如何?本文将从一个崭新的视角给出回答。

1. 文献综述产业结构合理化( Rationalization of Industrial Structure) 是产业结构优化理论研究的重要内容之一。

乡村振兴战略视野下东北地区农业经济发展问题及对策随着乡村振兴战略的深入实施,东北地区农业经济发展面临着新的挑战和机遇。

东北地区以其丰富的自然资源和优越的生态环境,是我国重要的粮食生产基地和大豆种植区,但近年来,东北地区农业经济发展面临诸多问题,如产业结构单一、农产品质量安全隐患大、农村人口外流严重等。

如何在乡村振兴战略的框架下,推动东北地区农业经济持续健康发展,成为当前亟待解决的重要课题。

一、东北地区农业经济发展存在的问题1. 产业结构单一。

目前,东北地区农业主导产业仍以粮食种植和畜牧业为主,农产品结构单一,缺乏多样化发展。

这不仅影响了地区农产品的市场竞争力,也使农民的收入来源单一化,难以保障农民的经济收入。

2. 农产品质量安全隐患大。

近年来,东北地区农产品质量安全问题频发,农产品滥用化肥农药、质量不达标等问题屡见不鲜,严重影响了东北地区农产品的市场形象和消费者信心。

3. 农村人口外流严重。

随着城市化进程的加快,东北地区农村人口外流现象日益严重,农村劳动力不断外出务工,致使农业生产力严重不足,农村经济发展动力不足。

4. 农业科技创新不足。

东北地区农村科技创新相对滞后,农业生产方式和技术水平相对落后,制约了农业经济的发展。

1. 优化产业结构。

要推进东北地区农业产业结构优化升级,加大农业结构调整力度,推动多元化农业发展,加大特色农产品的培育和推广力度。

鼓励发展现代农业,推动农业产业链延伸,推动农产品深加工,提高农产品附加值,促进乡村产业多元化发展。

2. 加强农产品质量安全监管。

要加强对农产品质量安全全程监管,建立健全农产品质量安全监管体系,推动农产品质量追溯体系建设,严格执行农产品质量安全标准,加大对违法违规行为的打击力度,提升东北地区农产品的市场竞争力和卫生安全水平。

3. 加强农村人口留住力度。

要通过改善农村生产生活条件、加大农村基础设施建设力度、提高农村社会保障水平等措施,吸引农民留在家乡就业创业,减少农村人口外流现象。

产业结构偏离度产业结构的定义和重要性产业结构是指国民经济中各个部门在总体经济中所占的比重和相互之间的相对规模和地位。

产业结构是国民经济的基础和核心,是国家发展和经济增长的重要基础性因素。

产业结构的合理性与偏离程度直接影响到国民经济的发展、社会进步和国际竞争力。

产业结构偏离度的概念和计算方法产业结构偏离度是指实际产业结构与最优产业结构之间的差异程度。

其计算方法为:产业结构偏离度=(实际产业结构与最优产业结构之间的差异)÷(最优产业结构)其中,实际产业结构和最优产业结构的比较需要用到产业结构优化模型和相关分析工具。

产业结构偏离度的原因和影响因素产业结构偏离度的存在,主要是由不同因素所引起。

最常见的原因包括市场需求变化、经济政策变化、外部环境变化、科技进步和资源供给变化等。

同时,产业结构偏离度的大小和变化也受到多种因素的影响,如经济发展阶段、区域经济差异、经济制度和资源禀赋等。

产业结构偏离度的存在和变化,对实际经济和社会发展产生了诸多深刻的影响。

一方面,高度偏离的产业结构存在诸多问题,如经济效益不佳、生产能力过剩等,这些问题会直接影响国家的实际经济和社会发展。

另一方面,适度的产业结构偏离度可以促进生产力和科技水平的提高,在多方面发挥积极作用。

优化产业结构和降低偏离度的对策和建议优化产业结构和降低产业结构偏离度,是实现经济发展和社会进步的重要措施之一。

其中,需要注重以下几方面:1.宏观经济政策的正确引导:需要合理制定和实施宏观经济政策,加强市场调节和调控,从而合理引导各个产业的发展方向。

2.科技创新的支持和促进:要推动科技创新成果的应用和推广,加强科技服务和技术支持,提高产业技术水平和创新能力。

3.结构调整和产业升级的推进:需要加强产业结构调整,大力推进生产力和技术升级,发挥优势产业和龙头企业的作用,提高国民经济的整体效益。

4.优化区域经济布局和资源配置:需要加强地方政府的引导和管理,合理配置区域内的资源和经济发展环境,提高各个地区的经济竞争力和发展潜力。

东北三省经济发展水平及影响因素因子分析摘要:东北三省在我国属经济欠发达地区,对于这个资源丰富、地理位置占有绝对优势的地区来讲,这是一个可悲的现象。

东北三省有着太多的共同点,但又有着各自的特点,这对于东北三省发挥各自的优势以及进行经济合作都是非常有利的。

作为东北土生土长的孩子,很希望能为家乡的经济发展献计献策,贡献一份自己的力量。

本文通过对部分经济指标进行因子分析,判断出造成东北三省经济差距的潜在因素及三省各自的优势,并给出东北三省发挥各自优势以及共同合作的建议。

关键词:经济比较,东北三省,因子分析(一)前言改革开放以来,我国的经济发展取得了举世瞩目的成就,综合国力日益增强,人民生活水平也显著提高,我国各个省的经济发展水平也都随着国力的增强而提高。

但是,各个省的经济发展速度并不是同步的,导致省域经济发展水平不同,而且差距有日趋扩大的趋势。

区域经济发展的不平衡性是世界经济、世界各国各地区经济发展中普遍存在的现象。

就全世界而言,表现为发达国家与发展中国家之间的差距;就我国,则表现为东西部差距。

这种不平衡发展会影响国民经济整体素质的提高以及国民经济的协调发展,关系到整个现代化的进程。

在这种情况下,比较各省域的经济发展水平,明确各省域经济在整个国民经济中的位置,分析各省域的优势与劣势,对于各省域制定其最优发展策略以及对国家制定区域经济协调发展政策都有重大的意义。

在各地区的经济蓬勃发展的同时,东北三省经济日益相对落后,已成为制约中国经济跃上新台阶、实现工业化与现代化的瓶颈。

在中华人民共和国历史上,东北三省经济曾有过令人刮目相看的成就与辉煌。

直到1978 年,东北三省的人均GDP 仅次于京、津、沪3 大直辖市,在全国处于领先地位。

但是,从上个世纪90 年代开始,东北三省经济发展明显落后了。

由于中国改革开放首先从东南沿海地区起步,各种优惠政策首先在那里实施,外国资本及先进技术与管理方法最先从那里引入,因而东南沿海地区经济快速增长。

分析东北地区的资源开发与产业布局东北地区位于中国东北部,是我国重要的经济区域之一。

其独特的地理环境和丰富的资源使得东北地区在我国的资源开发和产业布局中具有重要地位。

本文将对东北地区的资源开发与产业布局进行分析。

一、资源开发情况东北地区拥有丰富的自然资源,包括煤炭、石油、天然气、铁矿石、森林资源等。

这些资源为东北地区的经济发展提供了重要的支撑。

首先,煤炭资源是东北地区最重要的能源资源之一,东北地区的煤炭储量居全国之首。

其次,东北地区还拥有丰富的石油和天然气资源,油田和天然气田分布广泛。

此外,东北地区的铁矿石资源丰富,是我国重要的铁矿石生产基地之一。

最后,东北地区的森林资源也十分丰富,木材和林产品的生产在东北地区占据重要地位。

二、产业布局情况1. 能源产业东北地区的能源产业是其最为重要的支柱产业之一。

在能源产业中,煤炭和电力产业是东北地区的主导产业。

东北地区的煤炭产业发达,拥有大量的煤炭企业和煤矿,煤炭生产能力强劲。

同时,东北地区的电力产业也十分发达,拥有大型的火力发电厂和水电站。

此外,东北地区在石油、天然气和核能等能源领域也有一定的产业布局。

2. 重工业东北地区的重工业产业是其另一个重要的支柱产业。

在重工业中,钢铁和机械制造业是东北地区的核心产业。

东北地区拥有丰富的铁矿石资源,因此钢铁产业得以迅速发展。

同时,东北地区的机械制造业也十分发达,涵盖了汽车制造、机床制造等多个领域。

3. 农业与食品加工业东北地区的农业是其重要的基础产业之一。

东北地区的农田面积广阔,适宜农作物和畜牧业的发展。

农业领域,东北地区以种植小麦、玉米等粮食作物为主,同时养殖业也发展较为蓬勃。

与此同时,东北地区还发展了庞大的食品加工业,将农产品加工成各种食品,并销往全国以及国际市场。

4. 高新技术产业随着经济结构的转型升级,东北地区积极推动高新技术产业的发展。

在高新技术领域,东北地区注重发展新材料、新能源、生物医药等产业。

同时,东北地区还积极引进和培育高科技企业,推动科技创新和产业升级。

吉林省产业结构与就业结构偏离及对就业的影响摘要:吉林省优先发展重工业战略的实施出现了就业结构滞后于产业结构调整的现象,两者之间出现了较强的非均衡性,表现出产业结构与就业结构偏离。

本文从投资结构、技术进步、城镇化与经济体制改革等方面探讨了影响产业结构与就业结构偏离的原因,提出了增加吉林省就业的对策。

关键词:产业结构;就业结构;结构偏离传统的经济理论已经论证了劳动力和国民收入在产业间分布的规律:农业部门实现的国民收入在整个国民收入中的比重及农业劳动力在全部劳动力中的比重,随着时间的推移处于不断下降之中;工业部门国民收入的相对比重大体是上升的,然而工业部门劳动力的比重大体不变或略有上升;服务业部门的劳动力和国民收入的相对比重呈上升趋势。

一般而言,有什么样的产业结构就有什么样的就业结构与之相对应。

从吉林省产业结构与就业结构之间的发展变化来看,由于优先发展重工业战略的实施,导致产业结构的变动具有明显的超前性特征,就业结构滞后于产业结构调整的步伐,两者之间出现了较强的非均衡性,表现出产业结构与就业结构偏离的现象。

一、吉林省产业结构与就业结构偏离的现状结构偏离度是指某一产业的就业比重与增加值比重之差。

一般情况下,结构偏离度与劳动生产率成反比。

结构偏离度大于零(正偏离),该产业的就业比重大于增加值比重,表示该产业的劳动生产率较低且存在劳动力转出的可能性;相反,结构偏离度小于零,则表示该产业的劳动生产率较高,存在劳动力转入的可能性。

在国民经济全部开放的情况下,即呈现完全竞争的状态,通过市场对劳动力资源实现优化配置,会使各产业的劳动生产率逐步趋于一致,产业之间的偏离也逐渐趋于零。

吉林省第一、二产业一直存在较高的结构偏离程度。

吉林省第一产业长期处于正偏离的状态,从1997年到2006年,10年之中平均偏离程度为26.4%,这也意味着第一产业的劳动生产率在三次产业之中处于最低状态,且这种负偏差从20世纪90年代以来一直处于上升的趋势,农业就像一块“吸满水的海绵”,存在大量的劳动力等待转移就业;第二产业长期处于负偏离的状态,10年间平均偏离水平为-23.4%,这表明第二产业的劳动生产率在三次产业中最高;第三产业结构偏离度虽然也处于负偏离状态,10年间年均偏离度为-2.94,但第三产业与第一、二产业相比较,其就业的相对比重与国民收入的相对比重呈现出不断上升的趋势,正在成为吸收劳动力就业的重要部门。

东北三省一区经济差异与协调发展毕业论文目录1 前言 11.1 本文的理论意义和实用价值 11.2 国外研究现状11.3 本论文要解决的问题22 东北三省一区经济概况和经济差距时空分析 32.1 东北三省一区地区经济发展概况 32.2 东北三省一区经济差距的时序分析 32.3 东北三省一区经济差距的空间分析 53 东北三省一区经济差距的成因分析 53.1 历史和政策因素53.2 自然环境因素63.3 基础设施因素93.4 产业结构因素103.5 人力资本因素104 东北三省一区的经济协调发展潜力与途径114.1 东北三省一区的经济协作潜力分析114.2 东北三省一区经济协调发展的对策125 结论14参考文献15致谢161 前言1.1 本文的理论意义和实用价值区域经济是在一定区域经济发展的部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体。

随着经济全球化和世界经济一体化的进一步拓展,欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织、东南亚联盟等国家性的区域经济合作发展起来。

而随着国经济的进一步繁荣,以区域经济一体化合作为特点的发展模式也在中国逐渐形成,成熟的经济区包括珠三角经济区、长三角经济区、京津唐经济区等。

2003年9月29日,中共中央政治局讨论通过《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》,2007年8月,国家发展和改革委员会及国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室编制的《东北地区振兴规划》发布。

随着一系列政策措施的颁布,东北老工业基地振兴与区域经济合作成为中国经济发展的焦点。

2012年1月9号,国务院讨论通过西部大开发和东北振兴“十二五”规划会议指出,制约东北振兴的体制性、机制性、结构性矛盾尚未得到根本解决,“十二五”时期要巩固和扩大振兴成果,深化改革开放,加快转型发展。

新的形势政策又一次将东北振兴的战鼓敲响,也要求我们加大对东北三省一区的经济对策研究。

从国际角度看,东北三省一区在东北亚地区占有重要地位,与俄罗斯、韩国、日本等相邻,而这三个国家在资源、技术、资本等方面具有很大的实力。

东北三省产业结构升级影响因素研究引言东北三省即辽宁、吉林、黑龙江三省,是中国经济发展的重要地区。

近年来,随着中国经济总量的不断增长,东北三省的产业结构也在不断升级。

产业结构升级对经济发展具有重要意义,而其影响因素也是一个值得深入研究的课题。

本文将围绕东北三省产业结构升级的影响因素展开研究,通过对产业升级的影响因素进行分析,为东北三省产业升级提供理论支持和政策建议。

一、东北三省产业结构升级的背景和意义1.东北三省产业结构升级的背景东北三省地处中国东北部,拥有丰富的煤炭、石油、天然气等资源,是中国重要的能源基地。

东北三省还具有较为发达的制造业和重工业基础,是中国重要的工业基地之一。

随着中国经济的迅速发展,东部沿海地区的产业结构逐渐向高端制造业和服务业转型,东北三省的传统产业结构面临转型升级的压力。

2.东北三省产业结构升级的意义产业结构升级对于东北三省的经济发展而言具有重要的意义。

产业结构升级可以提高东北三省的产业竞争力,促进经济持续健康发展。

产业升级可以优化资源配置,降低环境污染,实现可持续发展。

产业升级可以带动就业增长,改善人民生活水平,促进区域经济社会发展的均衡性。

1.政策因素政策在产业结构升级中起着至关重要的作用。

政府出台的产业政策、财税政策、金融政策等都会对产业结构升级产生重要影响。

在东北三省,政府出台的振兴东北老工业基地政策、东北地区振兴规划等扶持政策对产业结构升级起到关键作用。

政府还需要通过完善的市场机制和产业政策引导企业转变经济增长方式,推动产业结构升级。

2.技术因素技术水平是产业结构升级的重要影响因素。

技术创新可以提高生产效率,降低成本,提高产品品质,促进产业结构升级。

在东北三省,科研机构和高新技术企业的技术创新能力对产业结构升级起到关键作用。

东北三省还需加大对技术人才的培训和引进,提升整个产业链的技术水平,推动产业结构的升级。

3.市场因素市场需求是推动产业结构升级的重要因素。

随着消费升级和经济结构转型,市场对产品品质和创新要求也越来越高。

东北经济增长乏力原因及对策随着我国改革开放进入新时期,东北地区曾是我国经济发展的先导区域,在上世纪80年代末和90年代初,东北作为我国对外开放和经济建设的前沿阵地,快速发展,经济增长水平一直在全国具有很高水平的地位。

然而,在进入21世纪之后,东北地区经济增长乏力,成为了世人关注的焦点,那么东北经济增长乏力原因及对策是什么呢?一、东北经济增长乏力原因1. 结构落后,产业单一东北地区长期以来围绕资源开发,特别是石油、煤炭、钢铁等重工业以及农业产业发展,形成了以原材料加工为主的产业体系。

这一产业结构单一,随着全球环保意识的逐渐普及,重工业领域的市场需求逐渐收缩,使得东北地区经济增长受到很大限制。

2. 体制问题长期以来,东北地区在国有经济的影响下,体制僵化,无法适应市场经济的快速变化,使得东北地区的市场化程度较低。

这一问题直接影响东北地区经济的发展,使得大量资源被浪费,无法得到有效利用。

3. 人口流出与低生育率东北地区人口流出的问题很严重,各行各业都在出现严重的人才缺口。

同时,政策上还存在老龄化问题和萎缩的生育率问题,这些因素导致东北地区失去了可持续发展的动力,进而影响了经济总体的增长。

4. 气候和资源环境东北地区气候恶劣,四季分明,特别是在冬季,寒冷难耐,对于农业种植和生产活动都有一定的限制,资源环境也存在一定的问题,地质质量差,水土流失严重等。

这些不利因素都对经济增长提出了较大的挑战。

二、东北经济增长乏力对策1. 产业结构调整必须推动东北地区产业结构调整,重点发展现代服务业、高技术制造业和数字经济,以形成更加多元化和先进的产业体系。

2. 推进改革开放应该深化改革,加强在重大改革领域的探索和实践,推动国企改革和财政体制改革,缩小权力干预和市场的距离,激发市场活力,加快形成市场化营商环境。

3. 人才引进应该采取有效措施,尽快解决人才匮乏的问题,在企业、高校和公共服务领域,重点引进一批高素质人才,并加强人才培养工作,促进人才的创造性和创新性思维。

东北三省产业结构偏离度分析

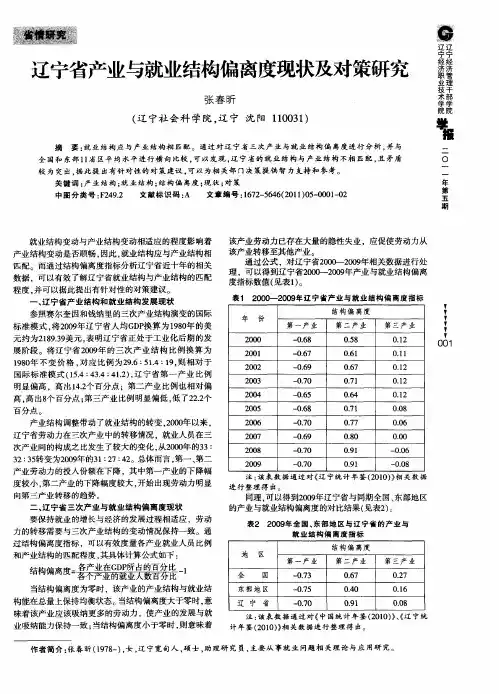

摘要:就业结构应与产业结构相匹配,通过对东北三省三次产业与就业结构偏离度进行分析,并且在三个省份之间进行横向比较以及近10年来的纵向比较发现东北三省的就业与产业结构不相匹配,针对这种现象可以提出一些相关的解决措施:1、针对东北地区的实际情况,寻找产业结构的优化路径;

2、大力发展高新技术产业,促进产业结构优化升级;

3、加大职业培训力度,提高劳动者择业能力;

关键词:就业结构,产业结构偏离度,现状,对策

东北三省是我国主要的粮食产区,粮食的产量关系到我国的民生问题。

然而,近几年来,东北三省的产业结构与就业问题日益凸显。

就业结构变动与产业结构变动相适应的程度影响着产业结构变动是否顺畅,因此,就业结构应与产业结构相匹配。

而通过产业结构偏离度指标分析东北三省近十年的相关数据,可以有效了解辽宁省、吉林省以及黑龙江省的就业结构与产业结构的匹配程度,并可以据此提出有针对性的对策建议。

一、东北三省的产业结构与就业结构现状

从2000~ 2010年11年间东北三省各产业产值的变动来看,东北三省第一产业产值的变动趋势是呈下降态势,第二产业的变动在2000~2010年呈现上升趋势,第三产业的变动在2000~2010年间三个省份的变动步伐不一致,其中辽宁和吉林呈下降趋势,而黑龙江则呈现出上升的趋势。

产业结构调整带动了就业结构的转变。

2000年以来,东北三省劳动力在三次产业中的转移情况就业人员在三次产业间的构成之比发生了较大的变化,从2000年的137.4:66.6:96,转变为2010年的117.7:66.9:115.3。

总体来讲,第一产业劳动力开始向第三产业转移,而第二产业劳动力几乎没有发生太大的变化,说明我国的2000到2010这十一年间开始注重服务业的发展,并且开始将劳动力从农业转移到服务业上。

二、东北三省的产业结构偏离度分析

要保持就业的增长与经济的发展过程相适应,劳动力的转移需要与三次产业结构的变动情况保持一致。

通过结构偏离度指标,可以有效度量各产业就业人员比例和产业结构的匹配程度,其具体计算公式如下:

产业结构偏离度=(某一产业产值占GDP的比重/同一产业就业人员占总就业人数)-1

当结构偏离度为零时,该产业的产业结构与就业结构能在总量上保持均衡状态当结构偏离度大于零时,意味着该产业应该吸纳更多的劳动力,使产业的发展与就业吸纳能力保持一致;当结构偏离度小于零时,则意味着该产业劳动力已存在大量的隐性失业,应促使劳动力从该产业转移至其他产业。

通过上述公式,对东北三省2000—2010年相关数据进行处理,得到东北三省的三次产业结构偏离度如下表所示:

1、第一产业的结构偏离度:

年份辽宁省吉林省黑龙江省偏离度偏离度偏离度

2000 -0.71353-0.563745-0.7777778

2001 -0.70968-0.60355-0.7681452

2002 -0.71277-0.584551-0.7675351

2003 -0.7246-0.61477-0.7784314

2004 -0.69565-0.591398-0.7739308

2005 -0.69697-0.637317-0.7438017

2006 -0.69844-0.667725-0.7494737

2007 -0.69706-0.683761-0.72103

2008 -0.70871-0.680089-0.7176724

2009 -0.70662-0.690367-0.7105832

2010 -0.71885-0.711905-0.7162162

2、第二产业的结构偏离度:

年份辽宁省吉林省黑龙江省

2000 0.908745 1.298429 1.707547

2001 0.924603 1.327957 1.697115

2002 0.95102 1.485714 1.673077

2003 0.963415 1.603448 1.933333

2004 0.923387 1.505376 1.916667

2005 0.937255 1.369565 1.578947

2006 1.011811 1.364116 1.553991

2007 1.098814 1.4 1.410138

2008 1.188235 1.396985 1.560976

2009 1.03125 1.410891 1.318627

2010 1.064885 1.441315 1.587629

3、第三产业的结构偏离度:

年份辽宁省吉林省黑龙江省

2000 0.0833330.1140070.078498

2001 0.0795760.1850650.090909

2002 0.0923480.0578030.119454

2003 0.0894740.0925930.071429

2004 0.070313-0.01433-0.03607

2005 0.0366490.150.09772

2006 -0.029150.1686390.0784

2007 -0.100740.1398810.091195

2008 -0.162620.0734460.042424

2009 -0.093680.0469610.18018

2010 -0.12706-0.019130.027624

由以上数据可以得出以下结论:

1)第一产业结构偏离度小于零,说明东北地区的第一产业的劳动力即农业的劳动力已存在大量的隐性失业,应促使劳动力从该产业转移至第二、第三产业产业。

这与东北三省耕地面积逐年减少,以及农村劳动生产率不断提高的现状是密不可分的。

同时,最近几年以来,由于机械化的普及使农村的劳动力源源不断向城市输入,导致农业的劳动人员大量减少。

2)第二产业吸纳劳动力不足,吸纳劳动力尚有一定空间其结构偏离度为正,绝对数值较大,有逐渐增大的趋势。

而且通过东北三省第二产业结构偏离度之间的比较可以看出辽宁省的偏离度相对较小,黑龙江省的相对较大,说明在2000年到2010年间随着国企改革的顺利推进,工业企业的减员增效,出现了大量的下岗职工;同时,随着先进技术和设备的大量引进,出现了技术对劳动力的“挤出效应”。

3)第三产业的结构偏离度相对较为合理,但尚有较大上升空间其绝对数值在零值附近波动。

首先,第三产业的产业结构与就业结构正在向均衡状态迈进,从其他部门转移的劳动力很多被第三产业吸收,这是因为第三产业中许多传统行业,如交通运输批发和零售等行业技术资本含量低,对劳动者的素质要求也不高,劳动力进入门槛较低,同时第三产业在“十二五”期间的比重大幅增长,需要的劳动力也多,适合吸纳大量的劳动力;其次,由以上数据可以看出东北三省的第三产业整体水平严重偏低,在以后的发展中具有很大的增长潜力。

随着整体水平的不断提高,第三产业仍有较大的空间吸纳更多的劳动力。

三、政策意见

1、针对东北地区的实际情况,寻找产业结构的优化路径。

在东北地区三次产业构成上,以提高与产业集群关联的第三产业比重为重点,进一步充分发挥东北地区的区位优势、资源优势和产业优势,注重推进产业结构优化升级,应尽快形成以第三产业为主导,带动第二产业和第一产业升级转型的新格局。

不断增强自主创新能力,积极培育国民经济新的经济增长点和重要支撑点,做优第一产业,做强第二产业,做大第三产业。

2、大力发展高新技术产业,促进产业结构优化升级。

要从产业升级的要求出发,调整原有的产业结构,大力发展高新技术产业,加速高新技术产业化和传统产业高技术化,促进产业结构的高度化发展。

发展高新技术产业,推进产业升级,是振兴东北经济的必由之路。

要选择高科技、高附加值、高利税的产业作为新一代成长型的支柱产业,培育新的经济增长点。

重点扶持适用性高新技术产业(主要发展“三高”农业、信息产业、环保产业等)、新兴服务业(主要发展信息服务、科技服务、租赁服务、法律服务、社会调查服务、物流、审计服务、广告服务等) 、商贸旅游业、建筑与房地产业、金融保险业五大领域。

3、加大职业培训力度,提高劳动者择业能力。

目前东北三省的整体劳动力素质相对偏低,城市中的下岗失业人员和农村中的剩余劳动人口,很多是因为缺乏应有的劳动技能而难以实现转移。

一是应将职业教育与就业政策规划相衔接,根据劳动力市场需求和产业政策导向,广泛开展职业需求预测,调整和确定培训方向,使职业培训规模、结构及质量与劳动力市场需求相适应。

二是在职培训应充分发挥企业的能动作用,要求企业每年投入一定的资金,对一定比例的受雇人员进行在职培训,要求企业通过多种方式对在职员工进行新技术、新理念的培训,不断完善在职人员的技能水平和知识体系。