云南特色农产品现状

- 格式:doc

- 大小:196.00 KB

- 文档页数:13

云南生鲜食品冷链物流的发展现状及优化对策云南省位于中国西南地区,拥有丰富的农产品资源。

随着人们对健康饮食的关注增加,生鲜食品的需求也不断增加。

因此,云南的生鲜食品冷链物流发展得到了提升,并面临一些挑战。

目前,云南省的生鲜食品冷链物流存在以下几个主要问题:1. 配送网络不完善:云南省地势复杂,山区多,交通条件相对较差,导致冷链物流的配送网络不完善。

一些偏远地区的农产品难以及时送达消费者手中,影响了物流效率和产品品质。

2. 冷链设施建设不足:由于生鲜食品需要保持一定的温湿度条件,因此冷链设施的建设至关重要。

然而,云南省的冷链设施建设相对较少,这限制了生鲜食品的冷链运输和保鲜能力。

3. 缺乏标准化管理:生鲜食品冷链物流涉及多个环节,包括采摘、包装、运输等。

然而,目前云南省缺乏统一的标准化管理,导致物流环节中的问题难以有效解决,影响了产品的品质和安全。

为了优化云南省的生鲜食品冷链物流,可以采取以下对策:1. 建设完善的冷链配送网络:增加冷链物流配送中心的建设,提高农产品的运输效率。

同时,加强山区地区的冷链物流网络的建设,确保生鲜食品的及时送达。

2. 加大冷链设施建设力度:加大对冷链设施的投资,提升冷链物流的保鲜能力。

建设更多的冷藏库和冷藏车辆,加强产品的保鲜和运输能力。

3. 推行标准化管理:制定统一的生鲜食品冷链物流管理标准,加强对各个环节的监管和管理。

引导农产品生产企业和冷链物流企业加强协作,提高产品的品质和安全。

4. 提升人员技术能力:加强冷链物流人员的培训和技术能力提升,提高他们对于冷链物流操作和管理的熟练程度,确保冷链物流的顺畅运行。

总之,云南省的生鲜食品冷链物流发展存在一些问题,但也有可行的解决办法。

通过建设配送网络、加大冷链设施建设力度、推行标准化管理和提升人员技术能力,可以进一步优化云南省的生鲜食品冷链物流。

这将为消费者提供更好质量的生鲜食品,并促进农产品的销售和开发。

特色农产品基地发展现状及建议特色农产品基地是指以某种独特的农产品为核心,集中种植、生产、加工和销售的农业生产园区。

随着人们对于绿色有机食品需求的增加,特色农产品基地发展迅速,并且在我国的农村地区已经取得了一定的成绩。

目前,特色农产品基地发展主要集中在以下几个方面:1. 地域优势明显:特色农产品基地主要发展在拥有独特的气候、土壤和地理环境条件的地方。

比如云南的普洱茶基地、四川的贵州茅台基地等,这些地方的特殊环境为特色农产品的生长提供了有利条件。

2. 科技支持充足:特色农产品基地的发展得益于科技的推动。

现代农业科技的应用,包括种植技术、生产工艺、加工方法等,大大提高了特色农产品的品质和产量。

科技也为特色农产品基地提供了市场宣传、销售渠道等方面的支持。

3. 市场需求强劲:随着人们对于健康、绿色食品的关注和需求的增加,特色农产品的市场需求也在不断增加。

特色农产品基地因其独特性和质量保证,能够满足市场需求,并获得了广大消费者的认可和好评。

1. 加强示范引领:特色农产品基地的建设需要在各地区充分发挥示范作用,将所种植的特色农产品的优质产出以及先进的种植和生产技术向其他地方进行推广和引领。

通过示范基地的示范效应,能够有效提高农民的种植水平和意识。

2. 推动农业科技创新:特色农产品基地需要不断推动农业科技的创新,提高特色农产品的品质和产量。

通过引进高新技术和研发新的生产工艺,能够提高特色农产品的市场竞争力。

3. 加强品牌塑造和宣传推广:特色农产品基地需要加大品牌塑造和宣传推广力度,提高特色农产品的知名度和美誉度。

通过打造专属的品牌形象和推广宣传活动,能够吸引更多的消费者购买特色农产品。

4. 建立完善的销售渠道:特色农产品基地需要建立完善的销售渠道,包括线上和线下销售渠道。

通过与电商平台、连锁超市、餐饮企业等进行合作,能够将特色农产品更好地推向市场,提高销售和利润。

特色农产品基地的发展水平与现代农业科技的应用、市场需求的增加等因素密不可分。

特色农业之作情况汇报近年来,我国特色农业取得了长足的发展,各地农业生产呈现出丰富多彩的特色农产品,为农民增收致富、农业结构调整和乡村振兴注入了新的活力。

以下是我对特色农业发展情况的汇报:首先,特色农产品种植面积不断扩大。

各地积极探索适合本地气候和土壤条件的农作物种植模式,推广种植特色农产品。

例如,西南地区大力发展云南白药材种植,东北地区大力发展黑龙江大米种植,促进了当地农业产业的发展,提高了农民的收入水平。

其次,特色农产品质量不断提升。

为了保证特色农产品的品质,各地加强了对农产品的标准化生产管理,推动了农业生产方式的转变。

同时,利用现代科技手段,加强农产品质量监管和溯源体系建设,保障了特色农产品的安全和可追溯性,提升了特色农产品在市场上的竞争力。

再次,特色农产品销售渠道不断拓展。

随着电商的兴起,特色农产品的销售渠道变得更加多样化。

许多地方建立了特色农产品电商平台,通过线上线下相结合的方式,将特色农产品推向市场,拓展了产品的销售渠道,提高了产品的知名度和美誉度。

最后,特色农业的发展也带动了乡村旅游业的兴起。

各地利用特色农产品和农业资源,开发了一批具有地方特色的乡村旅游项目,吸引了大量游客前来观光、体验和消费,为当地农民增加了旅游收入,促进了乡村经济的发展。

总的来说,特色农业的发展对于我国农业产业的升级和乡村振兴起到了积极的推动作用。

但也要看到,特色农业发展中还存在一些问题和挑战,比如产业链条不够完善、品牌建设不够突出、产品附加值不高等。

未来,我们将继续加大对特色农业的支持力度,加强产业链协同发展,深化品牌建设,提升产品附加值,推动特色农业持续健康发展,为农民增收致富和乡村振兴贡献更大力量。

云南高原特色农业发展探讨摘要高原特色农业是促进云南粮食增产和农民增收的基本保证,是推动农业现代化、农村现代化和农民现代化的基本途径。

该文通过分析云南高原特色农业发展优势与短板,提出加快云南高原特色农业发展的对策;以进一步提高高原特色农业发展的水平和能力;实现云南经济的科学发展、和谐发展、跨越发展,保障云南粮食安全,推动高原特色农业的可持续发展,保障粮食安全。

关键词农业;高原特色农业;优势与短板;粮食安全;云南省云南省委书记、省人大常委会主任秦光荣在2012年3月6日《人民日报》发表文章提出,通过发展高原特色农业,探索现代农业新路,补齐农业产业短板,增强农业竞争能力,促进农民持续增收。

2012年6月云南第九次党代会提出发展高原特色农业的任务,其内涵是生态、安全、实效、环保、低碳、丰富,其实质是建设切合云南实际,具有云南特色的现代农业。

发展高原特色农业能保持云南农业持续、稳定、健康发展和云南粮食增产、农民增收、农村稳定,因此,推动高原特色农业发展对云南来讲不仅具有重要的经济意义,而且还有重要的政治意义。

1 高原特色农业的内涵特色农业是中国农业经济发展新阶段提出的现代农业的一种主要模式。

特色农业是指为了适应特定的农业生产条件,以效益为中心,以市场需求为导向,充分利用自然资源、人文环境、区域、技术、管理等方面的比较优势,围绕“特色”进行农业生产或提供服务,从而提高产业核心竞争力的新型农业发展形式[1]。

海拔高度一般在1 000 m以上,面积广大,地形开阔,周边以明显陡坡为界,比较完整的大面积隆起地区称为高原。

特色是指事物所表现出的独特的色彩、风格等。

高原特色农业是指高原地区独特的农业类型,集高原粮仓、特色经作、山地牧业、淡水渔业、高效林业、开放农业于一体的现代农业。

2 云南高原特色农业发展优势与短板大力发展高原特色农业,是云南省根据云南农业现状和发展需要做出的一项重要决定。

高原特色农业将成为云南省经济发展新的增长点,农民增加收入的重要来源,但在发展高原特色农业中也存在一些优势与短板,应主动思考,采取对策。

红河州特色农业发展现状及对策作者:陈健来源:《乡村科技》 2018年第3期红河州地处云南省东南部,州内具有优质水稻、特色水果、特色蔬菜、特色养殖、特色花卉及生物药业全州六大农业主导产业,发展特色农业具备得天独厚的自然禀赋和优越的气候条件,一直是云南省粮食、水果、蔬菜等作物的重要供应地之一。

1 红河州特色农业发展现状红河州立足形成的优势特色产业,深入推进产业结构调整和基地建设,推动产业聚集发展。

全州优质稻种植面积5.07 万hm2,产量36.5 万t;蔬菜种植面积12.09 万hm2,产量291.7万t;水果种植面积13.95万hm2,产量228.2万t;马铃薯种植面积3.19 万hm2,产量69.0 万t;中药材种植面积7.29万hm2,产量41.2万t;农业产值40.2 亿元。

2 红河州特色农业发展存在的问题2.1 农业基础设施薄弱红河州大部分地区都是山地,土地破碎、坡度高,机械化作业水平低,农业水利设施建设难度大,建设资金不足,而且易发生自然灾害,制约了红河州现代化农业的发展。

2.2 农产品市场建设不足目前,红河州农产品市场建设滞后,交易方式比较原始传统,批发市场档次不高。

农产品交易市场大多自发形成建设不够完善,因此市场水平不高;农产品质量卫生标准和市场内部的检验体系尚未建立;市场信息网络建设滞后,网络营销平台建设不足,农产品电子商务和农产品流通体系建设缓慢;经营主体比较分散,流通的组织化程度较低。

这些因素严重制约了红河州特色农业的发展。

3 红河州发展特色农业的对策3.1 提高农业基础设施建设水平通过统一调配人、财、物,加快农田水利、农耕道路建设,提高水利化程度和路网覆盖率。

3.1.1 水利设施建设。

加大水利建设资金投入,建立水库、坝塘水利工程,提高总蓄水量,提高全州有效灌溉面积;改变传统的政府管理模式,实施政府扶持和农民自主管理相结合的管理方式,确保水利设施充分发挥作用。

3.1.2 示范样板田建设。

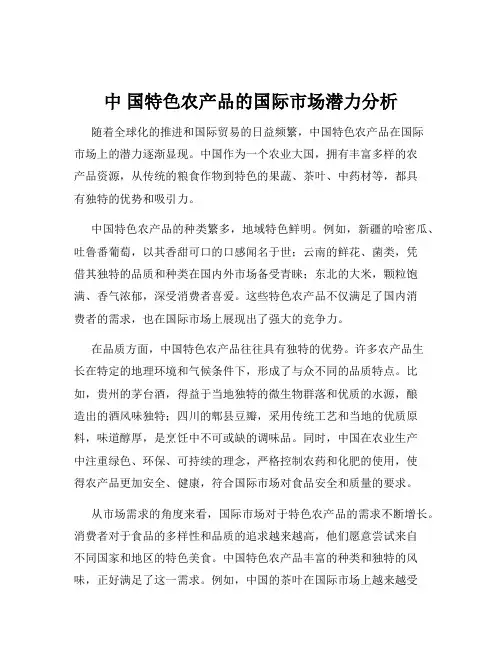

中国特色农产品的国际市场潜力分析随着全球化的推进和国际贸易的日益频繁,中国特色农产品在国际市场上的潜力逐渐显现。

中国作为一个农业大国,拥有丰富多样的农产品资源,从传统的粮食作物到特色的果蔬、茶叶、中药材等,都具有独特的优势和吸引力。

中国特色农产品的种类繁多,地域特色鲜明。

例如,新疆的哈密瓜、吐鲁番葡萄,以其香甜可口的口感闻名于世;云南的鲜花、菌类,凭借其独特的品质和种类在国内外市场备受青睐;东北的大米,颗粒饱满、香气浓郁,深受消费者喜爱。

这些特色农产品不仅满足了国内消费者的需求,也在国际市场上展现出了强大的竞争力。

在品质方面,中国特色农产品往往具有独特的优势。

许多农产品生长在特定的地理环境和气候条件下,形成了与众不同的品质特点。

比如,贵州的茅台酒,得益于当地独特的微生物群落和优质的水源,酿造出的酒风味独特;四川的郫县豆瓣,采用传统工艺和当地的优质原料,味道醇厚,是烹饪中不可或缺的调味品。

同时,中国在农业生产中注重绿色、环保、可持续的理念,严格控制农药和化肥的使用,使得农产品更加安全、健康,符合国际市场对食品安全和质量的要求。

从市场需求的角度来看,国际市场对于特色农产品的需求不断增长。

消费者对于食品的多样性和品质的追求越来越高,他们愿意尝试来自不同国家和地区的特色美食。

中国特色农产品丰富的种类和独特的风味,正好满足了这一需求。

例如,中国的茶叶在国际市场上越来越受欢迎,不仅因为其丰富的品种,如绿茶、红茶、乌龙茶等,还因为其具有的保健功效和文化内涵。

此外,随着人们对健康食品的关注度提高,中国的有机农产品、绿色农产品也有很大的市场潜力。

然而,中国特色农产品在走向国际市场的过程中,也面临着一些挑战。

首先,品牌建设相对薄弱。

虽然中国有许多优质的特色农产品,但缺乏在国际上有影响力的品牌。

许多农产品在国际市场上以原材料或初级加工品的形式出售,附加值较低。

其次,物流和保鲜技术有待提高。

一些特色农产品对运输和储存条件要求较高,如新鲜水果、蔬菜等,如果在物流和保鲜环节出现问题,会影响产品的品质和销售。

探究云南咖啡产业的现状与发展策略云南省是我国重要的咖啡生产基地之一,其咖啡产业具有广阔的市场前景和发展潜力。

本文将探究云南咖啡产业的现状和发展策略。

1.产业规模云南省的咖啡种植面积约为3万公顷,年产量约为3万吨,占全国咖啡总产量的2%左右。

其中,临沧、西双版纳、普洱等地是主要的产区。

2.品种类型云南省主要种植阿拉比卡和罗布斯塔两种咖啡。

阿拉比卡咖啡品质高,适宜在高海拔地区种植,而罗布斯塔咖啡适应性强,适宜在低海拔地区种植。

3.加工技术云南省咖啡加工主要分为干法和水法两种,其中干法加工占总产量的80%以上。

干法加工需要长时间晾晒,但成品口感更加柔和。

4.市场销售云南省的咖啡销售主要集中在国内市场,销往大中城市和海外市场的数量较少。

在国内市场上,大部分销售渠道依靠咖啡店和超市,销售价格较低。

1.品牌建设随着人们对咖啡品质的关注度不断提高,培育和打造一批品质优良、知名度高的品牌是云南咖啡产业发展的重要方向。

云南云峰咖啡、普洱咖啡、小黑山咖啡等品牌已经在国内市场上获得了一定的知名度,未来需要进一步完善品牌建设。

2.多元化开发云南省是多民族聚居区,多样化的咖啡文化也具有广泛的市场需求。

未来可以在云南咖啡产业发展中加入更多的多元化元素,例如与云南特色文化和旅游相结合,开发咖啡旅游和文创产品等。

3.优化品质提高咖啡种植、精选和加工技术,优化产品品质,是增加消费者认可度和市场竞争力的必要手段。

建立质量安全监管机制,严格把控咖啡生产全过程,确保咖啡产品品质稳定,不仅能够吸引消费市场,也有利于提高云南咖啡产业的品牌价值。

云南咖啡产业需要寻找更多的市场拓展方向。

除了国内市场外,可以将目光投向其他亚洲、欧洲和北美等市场。

在进军海外市场时,可以重点选择知名的咖啡产区,对接当地咖啡专业市场和销售渠道,带动云南咖啡产业的迅速发展。

总体来看,云南咖啡产业发展需要加强品牌建设,多元化发展,优化品质和拓展市场。

随着消费市场需求不断提高和商品属性不断更新,云南咖啡产业有望迎来更加蓬勃的发展前景。

云南城郊优势下的特色蔬菜种植问题研究摘要:随着人们生活水平的不断提高,农产品的需求量也在不断增加,并且人们对特色品种的要求也越来越高,云南省是一个农业大省,蔬菜的种植量相对较大,但是对特色蔬菜品种的培植还存在着一些问题。

本文分析了云南城郊型蔬菜基地的特征及影响特色蔬菜产业发展的突出矛盾,并给予了合理化建议。

争取按照安全环保、培植特色、提升效益、创新品牌的思路,不断加快特色蔬菜生产基地的开发建设,提高特色蔬菜生产的现代化水平,增加农民收入,实现全省城郊地区富民兴企、和谐发展的目标。

关键词:云南省城郊优势蔬菜种植改革开放以来。

云南省蔬菜生产的发展迅猛。

已成为该省农业生产中最具活力的产业之一,并且,在全省已经形成了蔬菜大生产、大市场、大流通的基本格局。

尤其是云南省的城郊型农业,它是以云南省及其近郊的经济基础实力为基础,以科技新品种为研究对象。

以服务城市及富裕农村为目标。

以环保生态原理为指导。

建立和发展新型农产品,培植蔬菜新品种。

目前,特色蔬菜是蔬菜现代化发展的重要动向,不仅特色明显、优势突出、安全环保,而且生产规模大、标准化程度高、经济效益好。

在机遇和挑战中呈现出强劲的发展势头。

对全省的现代农业发展和新农村建设起到了极为重要的推动作用。

一、影响云南省特色蔬菜产业发展的突出问题(一)、相关制度不健全由于云南省的特色蔬菜是一个新兴的产业,因此,有关于它的培植相关制度还不够完善,有关部门对其发展前景还不够明确。

结构导致特色蔬菜培植的标准化水平低,监测手段滞后,安全意识不强。

专柜专营和准入机制不健全。

使得无法发挥其特色优势和品牌效应。

(二)、市场导向不明确由于省内的特色蔬菜种植一般都是在城郊地区,那里的环境相对闭塞,网络不发达,结果农民很难了解到当前市场的需求情况,很难把握市场的导向。

另外,市场上对特色蔬菜需求的反馈工作做的极其不到位,很难将正确的信息追踪到底。

结果农民种植特色蔬菜的盲目性越来越大。

(三)、配套科技技术落后由于种植特色蔬菜还处于一个逐渐摸索的起步阶段,因此设施技术配套水平还比较落后。

云南春耕备耕工作情况汇报一、春耕备耕总体情况2023年3月,云南农业农村厅针对春季农业生产,组织开展了春耕备耕工作。

在全省各级农业部门的大力支持下,各地农民积极备耕,春耕工作顺利进行。

截至目前,全省农民已完成春耕备耕面积的75%以上,农业生产形势良好,预计今年的农业生产将取得丰收。

二、春耕备耕面积情况1. 粮食作物:全省粮食作物春耕备耕面积1180万亩,占计划面积的78.6%。

其中,水稻、玉米、小麦和大豆的春耕备耕面积分别为620万亩、320万亩、200万亩和40万亩。

各地均按照种植结构和市场需求,科学安排粮食作物的春耕备耕工作,确保粮食生产能够稳步推进。

2. 经济作物:全省经济作物春耕备耕面积550万亩,占计划面积的77.4%。

种植的经济作物主要包括油料作物、蔬菜、糖料作物和特色农产品等。

各地因地制宜,合理规划作物种植结构,促进农产品多样化生产。

3. 特色农产品:为了满足市场需求,各地加大了特色农产品的春耕备耕力度。

目前,全省特色农产品春耕备耕面积已完成80%以上,各地陆续完成了花卉、中草药、茶叶、水果等特色农产品的春耕备耕工作。

三、春耕备耕技术推广情况为提高农民的春耕备耕技术水平,各级农业部门积极组织开展了丰富多彩的技术培训活动。

涉及农业生产管理、播种技术、种植密度、施肥和农药使用等方面的培训,使农民掌握了科学的农业生产方法。

同时,各级农业部门还推广了适合当地的农业生产新技术,如精准农业技术、智能农机具的应用等。

通过技术推广和培训,提升了农民的生产技术水平,为农业生产增效增收起到了积极的推动作用。

四、农资保障情况今年春耕备耕期间,各地积极组织了春季农资供应工作。

保证了化肥、农药、种子、农膜等农资的充足供应。

同时,各级农业部门还加强了农资质量监督和检测,确保了农资的质量和安全。

五、疫情防控情况在春耕备耕工作中,各地农业部门和农民严格遵守了疫情防控的相关规定,做好了疫情排查和防护工作。

同时,也加强了农民的健康教育,提高了农民对疫情防控的自我保护意识。

云南省农特产业发展的SWOT分析及对策研究云南省地处西南地区,气候温和,土壤肥沃,适宜农业生产。

云南省农特产业是当地经济的支柱产业之一,对于促进农民增收、改善农村生活水平具有重要意义。

随着经济的发展和市场竞争的加剧,云南省农特产业也面临着一系列的挑战和机遇。

为了更好地促进云南省农特产业的发展,本文将运用SWOT分析法,分析云南省农特产业面临的优势、劣势、机会和威胁,并提出相应的对策措施,旨在为云南省农特产业的提升和发展提供宝贵的参考和借鉴。

一、云南省农特产业的优势1. 丰富的农业资源:云南省气候多样,地理环境复杂,拥有得天独厚的自然条件,适宜种植多种作物和养殖多种动物,拥有丰富的农业资源。

2. 交通便利:云南省交通便利,西南亚地区和东南亚地区的经济文化交流互动频繁,促进了农特产品的外销。

3. 丰富的农产品种类:云南省农特产品种类繁多,例如云南烟叶、云南普洱茶、云南白药等等,这些产品在国内外市场上有一定的知名度和竞争力。

4. 丰富的民族风情:云南省拥有丰富多样的民族风情和独特的地方特色,能够为农特产品增加不同的价值和吸引力。

二、云南省农特产业的劣势1. 产业发展不平衡:云南省地广人稀,山地和高原地区资源开发和利用不均衡,导致了部分地区的农特产业发展不平衡。

2. 产品质量不稳定:由于农产品生产加工过程中管理水平不高,产品质量不稳定,影响了产品的市场竞争力。

3. 品牌建设不足:云南省农特产品的品牌建设和宣传推广相对滞后,制约了产品的知名度和市场影响力。

4. 市场竞争激烈:随着市场经济的发展,云南省农特产品面临着来自全国各地和国外农特产品的激烈竞争。

三、云南省农特产业面临的机会1. 农产品市场需求增加:随着居民收入水平的提高和消费观念的变化,对农产品的需求不断增加。

2. 政策扶持力度加大:国家对于农业和农村经济的扶持力度逐步加大,为农特产业的发展提供了政策保障。

3. 技术和管理水平不断提高:新技术的不断推广和应用,提高了农产品生产和加工的技术水平,为产品的质量和产量提供了保障。

云南特色农产品现状 云南 1—5 月农产品出口量持续增长 近日,从云南省农业厅了解到,今年上半年,云南省农业生产形势喜人,全省夏收粮油喜获丰收,实现恢复性增长。预计上半年农业总产值可实现 670亿元左右,同比增长7%左右;农业增加值可实现335亿元,同比增5.5%;预计夏粮产量增长97.2%;冬季农业开发面积增长 11.2%,产值增长 35.4%,大春粮食作物面积较去年同比增加 75 万亩。同时茶叶、水果、花卉、蔬菜等特色经济作物市场价格较好,农业经济效益进一步提高。预计水果产量增长 15%左右;蔬菜外销量增长 25%;肉类、禽蛋、奶类产量分别增 5%、9%和 8.5%。 另外,云南省 1-5 月农产品出口近 30 万吨,出口金额达 5.8 亿美元,与去年同期相比,分别增长 8.8%和 25.9%,平均每吨农产品出口价值上升了 260 多美元,出口数量和金额都保持了持续增长的势头。今年数字上显示出的出口金额增长幅度超过数量增长幅度,进一步表明了国际市场对云南农产品的认可。 去年,云南遭受百年不遇的旱灾,农产品价格成本增加,客观因素导致了农产品出口单位金额处于高位状态。而今年数字上显示出的出口金额增长幅度超过数量增长幅度,进一步表明了国际市场对云南农产品的认可。 近年来,云南省委、省政府对农产品出口高度重视和扶持,商务、农业、海关、商检、税务、外管等相关部门积极协调沟通,促进贸易便利化,与此同时,省内农产品企业也加大了国际市场的开拓力度。合力之下,云南农产品出口连续多年保持国内中西部地区榜首。 农产品的生产和出口,云南有着得天独厚的气候优势和地缘优势。云南省的烟草、松茸、蔬菜、香料油、咖啡、茶叶、蘑菇、花卉等特色农产品国际市场一路走俏。但云南省的农产品出口规模相对较小,蔬菜等产品还很难打开欧美高端市场“高规格”的大门,就算是自然条件下生长的松茸,也曾被欧盟的新标准挡在门外。 国际市场给了这样一个答案:加大云南农产品出口,不仅是量的增加,更需要质的提升。有品质才能树品牌,有了安全性保障才能进一步打开高端国际市场。云南特色农产品更需要在安全性和品质化的助推下,赢得更广阔的市场。 云南省农产品加工业在国际区域合作中的重点与措施 1 云南省农产品加工业参与国际区域合作的优势分析 农产品加工业规模不断扩大,支撑作用明显2010 年,云南省规模以上农产品加工企业达927 户,比上年净增 93 户,从业人员 14.7 万人,实现增加值152.2 亿元,比上年增加 41.7%,占全省农产品加工业增加值的64.7%;实现总产值530.4亿元,同比增长28.1%。年营业收入达 5 000 万元以上的企业有243 户,比上年增加 48 户,其中,年营业收入 1 亿元以上的企业有 130 户,比上年增加 31 户;5~10 亿元的企业有 10 户,比上年增加 7 户,10 亿元以上的企业有8 户,比上年增加 5 户。 新兴产业快速发展 云南省糖、茶、胶等传统产业良好发展的同时,以生物制药为主的新兴产业快速发展。2010 年,生物制药业实现产值 50.9 亿元,同比增长 57.6%;饮料加工业实现产值 51.3 亿元,同比增长 68.8%;林竹加工业实现产值40.5 亿元,同比增长 66.7%;蔬菜与花卉加工业实现产值42.1亿元,同比增长110.5%;畜禽加工业实现产值30.1 亿元,同比增长28.1%。 农产品加工业已经成为农业产业化经营的核心环节 当前,云南省省级以上农业产业化龙头企业共有298 家,其中农产品加工企业有 263 家,占88%,农产品加工业已经成为农业产业化经营的核心环节。 (一)云南优势农产品发展现状 云南是一个农业省份,农业品种资源和气候资源异常丰富,与泰国、缅甸、越南等东盟国家毗邻,发展优势农产品的有利条件和区位优势得天独厚。总体来看,传统优势农产品实现了规模化生产,新兴优势特色农产品迅速崛起,优势特色农业开发已具备较好的基础,初步形成了优势明显,特色突出,具有相当规模的农业产业体系,为推动全省国民经济的发展,增加财政和农民收入做出了重大贡献。 一是一批优势特色农产品形成规模。一批有较强竞争力并有一定生产规模的优势农产品在全国占有重要位置。二是优势农产品区域布局初步形成。目前,全省初步形成了以滇中、滇东北为主的烟草、畜牧、花卉、中药材、马铃薯产业区;以滇南、滇西南为主的优质稻米、甘蔗、茶叶、橡胶、咖啡产业区;以滇西、滇西北为主的畜牧、药材产业区;以滇南、滇东南为主的热果、药材产业区。烟草、甘蔗、茶叶、橡胶形成了区域化布局,专业化生产。全省具有相当规模的国家或省级农产品商品生产专业化基地10多类600多个。三是优势农产品龙头企业不断涌现。云南红葡萄酒、澜沧江啤酒、盘龙云海药业、生物谷灯盏花药业、蝶泉乳业、隆格兰花卉、晨农绿色食品、千佛茧丝绸、思茅龙生、百果洲食品有限公司等一批龙头企业和名牌产品快速成长,极大地推动了全省优势、特色农业的快速发展,对促进云 南优势农产品基地化建设、规模化布局、产业化发展起到了重要的示范和导向作用。四是形成了一支科研能力较强的科技人才队伍。他们在相关领域已形成较强的研发能力,完成过许多重大生物科技攻关项目,为云南开发生物资源,发展优势产业做出了重要贡献,是云南生物资源开发和优势农产品发展不可缺少的技术和人才支撑。

云 南 特 色 农 产 品 出 口 优 势 及 市 场 分 析 据昆明海关统计, 2007 年云南特色农产品( 不包括烟草, 下同) 出 口 58.4 万吨, 出口额 4.9 亿美元, 较上 年同期 数 量 增 31.6%, 价 值 增21.2%。 1、云南特色农产品出口的主要优势品种 按 2007 年出口金额大小以及占全国出口比重进行分析, 云南特色农产品出口的主要优势品种有蔬菜( 主要为松茸 3 373 万美元、牛肝菌 1 825 万美元、马铃薯 558 万美元、西兰花菜 406 万美元、鲜豌豆484 万美元、包卷心菜 327 万美元、干芸豆 2 778 万美元、辣椒干 3 131万 美 元 、姜 642 万 美 元 ) 、咖 啡3 815 万美元、茶 3 490 万美元、奶粉 1 850 万美元、核桃仁 1 505 万美元、鲜切花 1 669 万美元、植物精油( 主要为桉叶油、香茅油和香叶油)2 225 万美元等。云南省“ 松茸”“、 牛肝菌干片” 出口分别占全国出口的 79.9%和 76.2%, 居全国出口的首位。“ 马铃薯”占 6.9%, 列山东、吉林、黑龙江之后居第四。“ 鲜豌豆”占 36%,居第一。“ 西兰花菜”占 13.4%, 列上海、广东之后居第三。“ 包卷心菜”占 21.1%, 列山东之后居第二。“ 干芸豆”占 7.5%, 居第七。“ 辣椒干” 占 25%, 列山东之后居第二。“ 姜”占 4.2%, 居第六。“ 咖啡”占76%, 居第一。“ 茶叶”占 2.9%, 列浙江、福建等之后居第七。其中“ 普洱 茶 ” 出 口 占 全 国 茶 叶 出 口的4.8%。“ 奶粉”出口占全国的 9.6%,列黑龙江、山东之后居第三。“ 核桃仁”占 27.9%, 居第一“。 鲜切花”占24.7%, 列浙江之后居第二。“ 桉叶油”占 45%, 居第一。 2、云南特色农产品出口的主要市场2007 年, 云南省“ 松茸”99%销往日本。“ 牛肝菌干片”95%销往欧洲 12 个国家, 其中意大利、德国、法国为主要市场。“ 马铃薯”77%销往越南。“ 西兰花菜”主要销往泰国、缅甸和马来西亚。“ 鲜豌豆”37%销往日本, 21%销往泰国, 25%销往荷兰、加拿大和澳大利亚。“ 包卷心菜”主要销往马来西亚和泰国“。 干 芸豆”销往 30 个国家和地区, 其中欧洲 67%, 日本 14%。“ 辣椒干”72%销 往 墨 西 哥 , 18%销 往 美 国 。“ 姜”销往 33 个国家和地区, 其中美国 21.2%、阿联酋 20.9%、印度 15%、巴基斯坦 9.7%。“ 咖啡”56%销往欧洲, 日本 36%。“ 茶叶”95%销往亚洲, 其中中国香港、马来西亚、新加坡为主要市场, 欧洲市场仅占 5%。“ 奶粉” 全部销往亚洲, 缅 甸、泰国、越南为主要市场。“ 核桃仁”33%销往欧洲、27%销往中东、16%销往越南。“ 鲜切花” 销往 27个国家和地区, 其中日本 36.7%, 泰国 15%、新加坡 15%, 香港 9.6%, 欧洲、美国、澳大利亚 7.5%, 俄罗斯1.8%。以桉叶油为主的植物精油销往 27 个国家和地区, 其中欧洲占37.8%, 墨西哥等南美国家占 15%,印尼占 14%, 美国占 12%。 3、云南特色农产品出口经营主体 2007 年, 共有 592 家外贸企业经营云南特色农产品出口。云南本省企业 354 家, 外省企业 243 家。其中外省企业经营出口的云南特色农产品为 4 万吨, 7 546 万美元。按重量计占 6.8%, 按金额计占 15.2%。外省企业经营出口的云南特色农产品主要有芸豆、辣椒干、普洱茶、姜、牛肝菌干片、咖啡、桉叶油、菜豆罐头、核桃仁等。按出口规模分, 云南省有 5 家企业出口额超过了 1 000 万美元。出口额在 100~1 000 万元的云南省企业有 101 家。按企业性质分, 云南省特色农产品的经营主体主要为民营企业,比 重占 60.5%, 外 商 投 资 企 业 占21.6%, 国有企业占 17.7%。按货物通关口岸分, 云南省特色农产品 5 成以上通过深圳、黄埔等广东口岸出口, 云南 30.1%, 上海8%, 广西 5%。

云南主要出口农产品生产状况 生产分布 (l)茶叶: 云南茶区主要分布在北纬25度以南地区和哀牢山以西的怒江、澜沧江中下游两岸地带。 云南茶区德划分,依据生态环境、地理位置、茶树生长自然条件以及茶叶生产现状,以县级行政区域为单位,求大同略小异,概括分为四个茶区。 ①滇西茶区:包括临沧、保山、德宏三个地(州)的19个县。该区为云南主要产茶区,自然条件优越,大部分属中亚热带、北亚热带,少数县为南亚热带山地高原季风气候,年平均温度14.7一19.5摄氏度,除腾冲、龙陵、昌宁较低外,大部分地区年均温度都在15摄氏度以上,年积温4000到7500摄氏度,年降雨量除腾冲、龙陵较多14152100毫米外,其它地区为1100一1330毫米,云县、施甸雨量较少只有893.8一908.6毫米,相对湿度75一85%,土壤以山地红壤为主,部分砖红壤性红壤、黄壤,pHS.O一5.5左右。本区茶园占全省总面积的50.14%,茶叶产量占全省总产量的55.58%,系云南大叶种地区。主产滇红的凤庆、云具、临沧、双江、永德、昌宁、龙陵、腾冲、潞西等县占全省滇红总产量的73.3%,其余产滇青和滇绿。 ②滇南茶区:包括思茅地区、西双版纳州、红河州、文山州共四个地(州),24个县,大致分属北亚热带、南亚热带、少数属于北亚热带的高原季风和亚热带湿润气候,年平均温度16.4一21.7摄氏度,年积温5069.2一7629.0摄氏度,极端最低温度一0.5一一5.5摄氏度,极端最高温度31.5一41摄氏度,年雨量充沛,大多数县1200毫米左右,少数县西盟、江城、绿春、金平2054.8一2280.0毫米,