从具象到抽象

- 格式:pptx

- 大小:24.64 MB

- 文档页数:6

从具象向抽象转化的形式规律具象(或称具体)是指事物具有直接可感知性的属性或特征,以直观化的方式表现。

即依靠感官经验处理的直观表征,能够被感知和理解。

抽象(或称概括)是指从具象和感性直观出发,通过思维过程归纳概括,脱离具体事象本身,得出新的理性认识。

即不依赖于感官经验的思维形式,通过较高层次的概念构建,进一步抽离出普遍性、共性,表达出普遍的规律性。

因此,从具象向抽象转化是一种通过描述和解释具体事物的过程,使用逻辑、归纳和推理方法表达出普遍性规律的方式。

一、分析与综合转化规律分析是指将复杂的整体拆分成其组成部分,借助于分别思考和研究这些部分来理解事物。

在这个过程中,各个组成部分被分解、化简、分类、具体化,将具象事物转化为能够进行认知和思考的更小单元。

而综合则是将分析所得的各个组成部分重新结合起来,形成新的整体概念。

在此过程中,抽象的概念通过对具象细节的分析而得出,从而用更抽象的方式对复杂事物进行了概括。

分析和综合是具象到抽象转化的基本规律。

二、归纳与演绎转化规律归纳是指从具体的实例抽象出共性的过程,通过阐述一定的范畴特征,以演绎的方式得出新的结论。

归纳是一种从具体到抽象的思维方式,通过总结相同或相似事物的本质特征,抽象出概括性质,从而得出一些规律和结论。

演绎是指从已知事物 (前提) 出发,通过逻辑推理,得出新的结论。

演绎是一种从抽象到具体的思维方式,通过基于通用原理的推理方法,推导出适用于具体案例的具体规则。

归纳与演绎经常同时使用,是一种从具体向抽象,从局部向整体的思维过程,更符合事物发展规律。

三、抽象意义与具体实例化转化规律抽象意义是指将某一事物的本质性质与特征独立出来,从而表现一般性质,使其具有广泛的普适性和适用性。

即通过概括和归纳,将具体的实例和特定情形抽象成更一般化、抽象化的概念和规律。

具体实例化则是指将抽象化的概念与规律转化为具体的实际应用中,例如将一般规律应用于具体实例中,使其具有实效性和适用性。

从具象思维到抽象思维很多家长发现当孩子还很小的时候,他们会经常借助掰手指的方式来算数,但是当他们长大了就很少见了。

另外很多孩子在小学做奥数题难得死去活来,等到上中学后再回头看这些题也会觉得很简单。

这种现象源于孩子大脑成长的规律以及他们从具象思维到抽象思维升级的过程。

所谓具象思维是指具体而形象的思维方式,也就是当面对一个事物时,所能想到的是具体的东西,也可以说是联想到的相关事物。

比如刚才提到的小朋友一算数就想到掰手指,其实就是运用了具象思维的方式。

而抽象思维,也可以称之为逻辑思维,是与具象思维相对立的概念,就是把一个事物的特性从它本身剥离出来形成概念,然后再进行判断、推理和论证的思维过程。

当老师在教小朋友做一些数学计算,比如2x3=6,的时候就采取了抽象思维的方式。

当然,老师也会举一些孩子身边的例子来让孩子理解这些比较抽象的概念,比如老师会问孩子当有3个小朋友,每个小朋友分两个苹果时,一共有几个苹果?这其实就是一种从具象思维向抽象思维过渡的过程。

瑞士儿童心理学家皮亚杰将孩子智力的发展分为四个阶段,四个阶段中孩子认识世界的方式有着本质上的不同,他认为每一个孩子的发展都要经历同样的过程。

感知运动阶段(出生~2岁左右)自出生至2岁左右,是智力发展的感知运动阶段。

此阶段是新生儿时期,婴儿只能通过哭叫、吸吮、抓握等一些没有思维的反射运动来感知周围环境和认识世界。

前运算阶段(2~7岁)这一时期的幼儿只有具象思维的能力,前运动阶段又可以分为两个时期:象征思维期(2~4岁):这一阶段的孩子开始出现符号联想力,例如在游戏时,孩子用小木凳当马骑,用竹竿做枪。

木凳和竹竿是符号,而马和枪是符号象征的东西。

孩子已经能够将这两者联系起来,凭着符号对客观事物加以象征化,意味着孩子的符号系统开始形成了。

直觉思维期(4~7岁):这个时期的孩子还不能形成正确的概念,他们的判断受到直觉思维的支配。

比如我们把两瓶相同可乐分别倒入一个大杯和两个小杯中让小朋友进行选择,小朋友凭着直觉很可能会觉得大杯的可乐会多一些而选择大杯。

从具象向抽象转化的形式规律

具象向抽象转化是一种思维过程,它将具体的、可触摸的事物或概念转化为抽象的概

念或模型。

这样的转化可以帮助我们理解事物的本质和内在规律,从而更好地分析和解决

问题。

在转化的过程中,我们可以发现一些形式规律,以下是一些常见的形式规律:

1. 类比关系:在转化具象到抽象的过程中,我们常常会利用类比关系。

即将一个事

物或概念与另一个事物或概念进行比较,找出它们之间的共同点和相似之处。

通过类比关系,我们可以抽象出更通用和普遍的概念或模型。

2. 归纳与总结:在具体事物中找出一般规律,归纳出普遍性规律。

通过观察和总结,我们可以发现事物的共同性质和规律,进而进行抽象。

3. 分类与整合:将具体事物按照某种规则或属性进行分类,找出不同事物之间的联

系和共同特点。

通过分类与整合,我们可以将复杂的具体事物转化为简单的抽象概念。

4. 删除与简化:在具象到抽象的过程中,我们常常需要删除一些不必要的细节,简

化事物的表达方式。

通过删除与简化,我们可以抓住事物核心信息,从而更好地理解事物

的本质。

5. 建立模型:建立抽象模型是具象向抽象转化的一个重要环节。

通过将具体事物抽

象为模型,我们可以更好地描述和解释事物的特性和行为,便于分析和研究。

6. 符号化:在抽象过程中,我们常常使用符号来表示抽象概念。

符号化可以帮助我

们简化表达方式,提高信息传递的效率。

7. 定量化:将具体事物抽象为数量,并进行度量和计量。

定量化可以帮助我们更精

确地描述事物的特性和变化,从而提高分析和预测的准确性。

中国重传统历史,中国画重传统渊源,强调古法。

沃尔夫林称其为“绘画对绘画的影响”,如何将传统很好地运用到自己现代的绘画里,是一名画者对美术史研究的首要任务。

纵观山水画史的发展脉络,一种古老风格的持续及其阶段性的复兴,似乎必然导致了风格与表面的抽象化。

①用西方词汇加以概括——“从具象到抽象的转化”,便是从视象到心象的转换。

唐宋的自然写实主义,元代的形式表现主义(高居翰语),明清的复古抽象主义。

探其古法,将所有“主义”串联,可得他们都是经由一个母系统进行演绎的。

母系统则由视觉上的有机宏观结构(包括构图上的宏观和操作上的宏观)与艺术家运作手法的微观组成。

宏观结构的完善,最早的形态创建,当属范华原了。

因为山水画的产生、成熟到以“南北三家”为代表的全盛期,范华原为代表人物之一。

他的“师于人——师于物(造化)——师于心”的话语明晰概括了板块支撑和大的次序。

②范华原虽然师于洪谷荆浩,面貌却显然为“师自然”。

“往来雍、雒间”是区域性特征的把握,更具体的实践为“于是舍其旧习,居于终南太华岩隈林蔍之间,而览其云烟惨淡,风月阴霁难状之景,默与神遇。

”《宣和画谱》对景写生便存在了笔墨转换。

第一步为笔墨转移,将前人笔墨形式移进写生。

根据自然选择前人的笔墨经验和自己的借鉴并重新组合前人的笔墨;第二部便是笔墨转换了,将自然形象转化为笔墨形象。

③笔墨转换包括了以“山顶好作密林,水迹好作突兀大石”等为特征的形象形态语言;以点状形态为主的皴式语言;以“抢笔、凿笔、琢笔”为主的笔势语言,以墨擦染的墨法语言等。

④微观的组成部分除了刚才的形态语言外,便是符号形象语言了。

最早用来表示叶子的图案,如在长沙发现的公元前5世纪的缯书上,图释着季节的变换;代表春夏的落叶树的叶子用圆形的轮廓线勾描;而代表秋冬的是常青树枝,带着尖针状图案。

《溪山行旅图》以各种单位组织的结构方式,安排叶片的造型和笔法,更属创举。

实际山林的景况,由上而下依序为苔原、针叶林、混合林和阔叶林。

从具象向抽象转化的形式规律具象向抽象转化是一种思维过程,它是从具体、直观的事物或现象中抽象出一般的规律、思想或概念,是认识和理解世界的重要方法之一。

在这个过程中,人们通过对具体事物的认知和思考,从中总结出一般的法则或规律,进而产生抽象的概念和理论。

这种转化是认识和思维的高级形式,它有助于人们深入理解事物的本质和规律,提高人们的思维能力和抽象思维能力。

具象向抽象转化的形式规律主要包括:“概括、提炼、归纳、概念化、理论化、模型化、数学化”等七个方面。

概括是从具体、局部的事物中提炼出一般的规律或特征,抓住事物的本质特征,从而得出概括性的结论或思想。

从“铅笔、橡皮、尺子”中概括出“文具”这一抽象概念。

提炼是从大量的具体现象中抽取出一般的本质特征或规律。

通过提炼,可以剔除具体现象的外部特征,找出共同点,归纳出一般性的结论。

从大量的具体数据中提炼出一般的规律或趋势。

归纳是在不同事例中找出相同的规律,从而总结出一般性的结论。

通过归纳,可以从多样的具体事例中抽象出一般规律或普遍原则。

从多个实例中总结出一个普遍规律。

概念化是将事物或现象的本质特征抽象出来,形成一个概念。

概念是对具体事物的一般性概括和理论化,它可以表达事物的本质特征和一般规律。

把“家庭、学校、公司”等具体组织抽象为“组织”这一概念。

理论化是在概念的基础上进一步发展,将多个概念组合成一套完整的理论体系。

通过理论化,可以对事物的本质和规律进行系统的分析和阐述,从而形成一套科学的理论。

从“运动、静止、相对运动”等概念构建出运动学理论。

模型化是将具体事物或现象进行抽象和简化,形成一个模型。

模型是对具体事物或现象的精练概括,它可以用来模拟和预测事物的运动变化。

通过对流体运动的抽象和简化,建立出流体力学模型。

数学化是将事物或现象用数学语言和方法进行抽象和表达。

通过数学化,可以将丰富多彩的事物信息转化为简练的数学形式,从而进行精确的描述和推导。

通过数学化可以建立物理方程来描述事物的运动和变化。

从具象向抽象转化的形式规律1. 引言1.1 什么是具象和抽象具象和抽象是两种对立的概念,在很多领域都有广泛的应用。

具象是指直接的、感性的、表面的事物或现象,而抽象是指间接的、理性的、本质的概念或规律。

具象和抽象是相互联系、相互转化的。

具象是事物存在的初级形式,是我们感知、认知事物的基础。

抽象则是对具象的深化和提炼,是我们理解、掌握事物本质的重要手段。

具象和抽象是相辅相成的概念,二者既有明显的区别,又有密切的联系。

具象是事物的外在形态,抽象是事物的内在规律。

具象是表面现象,抽象是深层本质。

具象是感性认识,抽象是理性认识。

具象和抽象之间既有对立,又有统一。

在实践中,我们需要不断地从具象向抽象转化,以达到更深层次的认识和理解。

具象和抽象的转化是认识过程中的必然要求,也是认识发展的关键环节。

通过具象和抽象的互动,我们能更好地认识、理解和掌握事物的规律和本质,实现认识的深化和提升。

【字数:228】1.2 为什么要从具象向抽象转化从具象向抽象转化是一种认知过程,它帮助我们理解世界和问题的本质。

具象是指具体、直观和表面的东西,而抽象则是指更普遍、更深刻、更抽象的概念。

为什么我们要从具象向抽象转化呢?具象只能解决具体问题,而抽象能帮助我们找到共性和规律。

通过将具象问题抽象化,我们可以忽略具体的细节,专注于问题的本质。

这样能够帮助我们更好地理解问题,找到更有效的解决方案。

换言之,抽象可以帮助我们更有条理地思考和分析问题。

抽象能够提高问题解决的效率和速度。

具象思维需要我们逐一考虑各个具体情况,而抽象思维可以帮助我们一次性解决一类问题。

通过抽象化,我们能够将相似的问题归纳整合,从而更快地找到答案。

从具象向抽象转化有助于我们更深入地理解事物、更高效地解决问题。

它是认知能力的提升和问题解决能力的拓展。

具象和抽象是相辅相成的,两者结合可以帮助我们全面认识世界,更好地应对挑战。

从具象向抽象转化是一种重要的认知方式,有助于我们不断提升自己的思维能力和创造力。

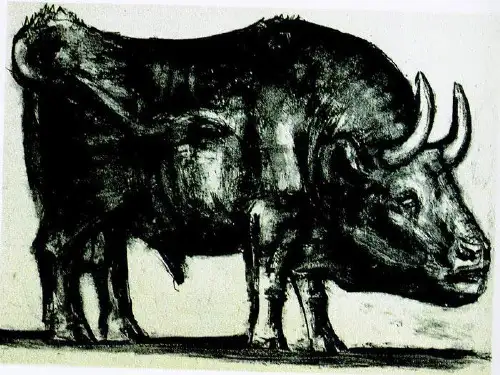

具象到抽象设计造型基础教学应用探索福建农林大学景园林与艺术学院/韩易明摘要:抽象造型来源于具象造型基础,特别对于设计基础教学而言,先培养学生具象的造型能力是不可逾越的阶段。

在从具象造型训练过程中如何提炼抽象造型元素并且运用到教学实践中是值得深入探讨的课题。

教学实践以及学生作业如何有效应用至设计核心课程以及后续学生的创新创意作品,如何更为有效实现审美素养至于设计抽象思维能力的对接,也有利于高校毕业生高质量就业以及产学研一体升级的进程。

设计类课程以及其注重的设计基础能力各有不同的侧重点。

本文主要探讨的是综合类高校以及偏向应用学科的设计类造型方面的课程,初步探讨抽象造型元素作业如何为实现多维度的融合发展作出贡献。

关键词:具象造型抽象造型造型基础课程设计教学应用培养高素质人才需要注重美育,而最为实用的美育则为涵盖于高校应用型课堂中的设计类课程美育。

在设计类课程中造型基础课程教学通过具象造型手绘训练探索提炼抽象造型元素,培育未来设计师造型空间想象力以及创新思维能力,掌握一定劳动技能的新时代大学生提供了崭新思路。

抽象思维能力与造型想象力的培养,是与审美能力在设计实际需要中的重要作用相辅相成的。

在后现代设计时代来临之际,高校设计教育也面临着诸多挑战与机遇,在大数据时代来临以及人工智能等高科技领域日新月异的今日,设计界如何培养站在时代前沿的行业领军人才成为了各大高校反思的教学改革的重点。

由于美育本身涉及的学科领域非常宽泛,同时具体的教学实践又具有其深刻的学术规律,因此在具体的教学过程中,必须要根据美术学与设计学的规律,依据学生的实际接受水平而制订合理的教学计划。

例如,在具体的作业设计中,谈及抽象元素的构成关系不能仅仅用空想或者随意无依据的幻想,而要在教学的初期特别重视并逐个地指导学生在写生过程中认真观察写生对象,并且实际掌握结构素描等表现技法,才能在后期的课程中逐步推进抽象思维能力的训练。

只有在教学改革的实践中,长期潜心育人,才能在“百年树人”美育长河中肩负重任,筚路蓝缕地前行。

从具象向抽象转化的形式规律从具象向抽象的转化是一种将具体的事物或概念转化为抽象的形式的过程。

这种转化在语言、思维和创造中都有着重要的地位,因为它可以帮助我们更好地理解和表达各种概念和现象。

在本文中,我们将讨论从具象向抽象转化的形式规律。

一、具象和抽象的概念在说明从具象向抽象转化的形式规律之前,我们先来了解一下具象和抽象的概念。

具象是指对客观事物的直接描述,即通过感官对外部事物的固有属性、形态、外在特征等进行描述、表述的方法。

例如,当我们看到一只桌子时,我们会根据桌面的大小、颜色、形状、材料等等来描述它。

而抽象则是从具体的、个别的、特殊的事物中,抽离出共性的特征和规律来进行表述和描述。

例如,我们可以将各个种类的花瓶都归纳为一个概念——“花瓶”,这个概念就是具体事物的一个抽象表达。

二、转化形式规律1.归类从具象到抽象的转化一般都是从分散的、具体的实体开始,将它们分门别类地组织起来,逐渐朝向抽象的整体进行发展。

例如,从各种不同的动物,到归为不同类别的动物,再到最终的抽象概念——动物。

2.提炼从具象到抽象的转化中,关键点在于从具体事物中提炼出它们共同的特征和本质规律,然后将其进行概括和总结,形成抽象的概念或模型。

例如,从各种不同的搭配,提取出它们共同的色调、跟风、材质等特征,形成概念-「流行元素」。

3.概括从具象到抽象的转化过程中,需要对大量的具体细节进行概括,以形成更加简洁、直接的表达。

例如,在描述生物进化时,需要比较不同生物的基因、交配、适应环境等许多细节,而经过抽象表述后,可概括为进化的基本规律-「适者生存」。

4.体系化将抽象概念进行分类、组织、归纳、总结、深化,形成体系化的知识结构,是从具象到抽象转化的重要环节。

例如,在资讯分析这个领域中,可以将各种资讯按照地域、行业、主题、时间等多个维度进行整理,形成系统的知识框架和体系。

三、结语从具象向抽象的转化是一种非常重要的思维和表达方式,它让我们更加简洁、准确地表达我们的思想和感觉。

从具象向抽象转化的形式规律抽象与具象是哲学上常用的两个词汇,抽象指的是从具体的事物或现象中抽象出来的概念或性质,而具象则指具体的事物或现象本身。

在人类认识世界的过程中,从具象向抽象的转化是一种很普遍的认识方式,也是一种智力的发展过程。

下面从形式规律的角度来探讨从具象向抽象的转化。

一、具象到抽象的层次逐渐深化从具象向抽象转化的形式规律中,一个重要的方面是从具象到抽象的层次逐渐深化。

在认识事物的过程中,一开始我们只能感知到事物的具体形象,比如看到一个苹果,我们只能看到它的红色、圆形、光滑等具体特征。

这种属于感性经验,是人们认识事物的起点。

随着认识的不断深化,我们开始发现其中的规律和共性,比如苹果和其他水果一样都具有生长、成熟、萎缩等生命过程,这些共性就构成了概念。

概念是对具体事物共性和本质最简单最基本的反映,是由感性认识逐渐升华而来的。

而更深层次的认识又需进一步把概念归纳、概括、分类,形成更为复杂的抽象概念和理论,这些深层次认识的内涵和本质不再是事物表面可见的东西,需要人们不断深挖和学习,随着认识的不断发展,人们对事物的认识也会愈加深入。

二、具象到抽象的普遍性和特殊性从具象向抽象转化的形式规律中,还有一个重要的方面是具象到抽象的普遍性和特殊性。

具体事物是具有特殊性的,它们虽然有相似之处,但并不完全相同。

而在抽象的过程中,人们就可以把相似的方面提炼出来,形成概念和规律。

这种抽象的过程是普遍性的,任何人都可以进行,只需注意对事物具有相似性的方面进行提炼即可。

在这个过程中,还需要注意到抽象是建立在感性经验基础上的,而感性经验具有一定的主观性和局限性。

因此,不同的人在进行抽象时,可能会有不同的理解和认识,这就是抽象的特殊性。

例如,哲学中的一些概念和理论,不同的哲学家可能会有不同的解释和理解,这也是因为在提炼抽象的过程中,个人的认识和思想也会起到一定的作用。

所以,抽象并不是绝对客观和准确的,需要在多方面的学习和交流中不断完善和深化。

从具象向抽象转化的形式规律从具象向抽象转化的形式规律是一种事物或概念从具体形象转化为抽象概念的过程,它在思维和语言表达中起着重要作用。

在日常生活和学习中,我们经常需要进行从具象向抽象的转化,以便更好地理解和掌握知识。

下面将从语言、思维和艺术等角度探讨从具象向抽象转化的形式规律。

语言是人们交流思想和情感的工具,从具象向抽象的转化在语言中体现得尤为明显。

具象语言是指直接描绘事物外貌、形态和特征的语言,如“红色的花朵”、“高大的建筑”,这些语言表达出具体的形象和实物。

而抽象语言则是指通过一些抽象的概念、词语或抽象的表达来描述事物的语言,如“美丽”、“公正”、“善良”,这些语言表达出一种抽象的观点和价值判断。

从具象向抽象的转化在语言中经常发生,它可以使我们更好地理解和认识事物,并进行更深入的思考和讨论。

思维是人类智力活动的基础,从具象向抽象的转化也是思维的重要组成部分。

具象思维是指人们通过感知和直观经验对事物进行思考和理解的过程,如通过观察和实验来推断和解决问题。

抽象思维则是指人们通过概念、推理、逻辑等方式对事物进行思考和理解的过程,如通过归纳、演绎等方法来解决问题。

从具象向抽象的转化在思维中起着重要作用,它可以帮助我们超越具体事物的局限,把握事物之间的一般规律和共性,提高思维的抽象和概括能力。

艺术是通过表现和创造来传递思想和情感的一种方式,从具象向抽象的转化在艺术中也表现得淋漓尽致。

具象艺术是指直接描绘事物形象和外貌的艺术形式,如写实绘画、雕塑等,它们通过对具体事物的描绘来传递情感和思想。

而抽象艺术则是指通过形式、色彩、线条等抽象的表达手法来传递情感和思想的艺术形式,如抽象绘画、雕塑等,它们去除了具体事物的形象,通过一些抽象的符号和形式来表达艺术家的内心感受和审美观点。

从具象向抽象的转化在艺术中不仅体现了艺术家对事物的理解和创造能力,也给观众带来了更多的想象空间和思考空间。

朱岚:从具象到抽象作者:暂无来源:《上海艺术评论》 2014年第4期朱岚艺术本身就是一个非常个人的东西,我所作的是以最简单的方式去呈现我所感受的本质,30年来从窥见、发现到临摹参考,再到创造与体现,从写实走进抽象,一切就这么在生活中慢慢的生根发芽了。

珍惜我们的经历,珍惜我们每个不堪回首的错误,因为是它们造就了明天。

小时候在中央工艺美术学院里长大,这样的生长环境顺其自然地让我感受到艺术是如此地平易、有趣、又温暖:抓蜻蜓、采蘑菇、翻墙、爬树、过家家之余,撞见权(正环)阿姨临摹莫迪里阿尼,常(沙娜)阿姨收藏的浮世绘,日本玩偶,吴冠中在教室中备课,饭后白雪石来找父亲聊天,叶浅予家太多好看的小人书……艺术像一缕光温暖而吸引人,让我悠悠而行。

楼里的孩子们也从一开始的一吃完饭就拿着速写本在工艺美院里画画,到后来学院里摆石膏、静物,再到韩(美林)叔叔拉着我去找范(曾)叔叔拜师:从临摹《于越先贤传》、《列仙酒牌》、《八十七神仙卷》,到黄宾虹、程十发、黄胄、潘天寿、贺友直等名家,再到当代画家袁运生等等。

那时中国画中的线条运笔就让我着迷。

虽说是学手艺,但那种独特的提炼和节奏感随着时代,随着个人的经历、性格的磨练、变化而产生不同的领悟与感触;而我也明白这种中国画的线条、造型与气韵不管从哪方面来看,都应该是无可超越的。

是的,有些艺术形式与风格之独特使得想要超越它是不可能的,必须另辟蹊径。

1979年,我参加了高考,并考入解放军艺术学院美术系国画专业。

在这四年中,林凡、刘大为、刘天呈、史国良、蒋彩萍等老师教授我们学习学院派的基础课教程,也带我们去写生,去临摹一些壁画、古画,去乡下与农民同住体验生活。

传统中国画让我了解和掌握了那么一点小技巧,但无奈的是我对这种表达的兴趣却在削弱,尤其是要表现对象的甜美,还包括对少数民族对象的猎奇式体现。

虽然当时自己想要表达什么自己也不太清楚,但我总觉得在精神上的表现不应该借助于服装上猎奇。

那个阶段的创作,忧郁、伤感、孤独让我驻足、徘徊。

从具象向抽象转化的形式规律

从具象向抽象转化是一种常见的形式规律。

在语言、艺术、数学和思维等方面,都可

以观察到这种规律。

具象是指具体的事物、形象或概念,而抽象则是指将具体的事物、形

象或概念进行概括、概念化或符号化的过程。

在语言方面,具象指的是具体的词汇或表达,而抽象则是指通过一定的方法将具体的

词汇或表达进行概括、概念化或符号化,例如通过概念的概括、符号的替代等方式。

这种

转化在词汇的意义扩展和语义的转移中经常出现,例如“爱情”是一个具象词汇,而“情感”则是一个抽象词汇,它们之间存在着一种具象向抽象的转化关系。

在艺术方面,具象艺术是指以具体的形象或事物为对象的艺术表现,如写实主义绘画、自然主义文学等;而抽象艺术则是指将具象事物进行概括、概念化或符号化的艺术表现,

如抽象绘画、象征主义文学等。

在艺术创作中,艺术家可以通过对具象事物的观察和思考,将其转化为抽象的艺术形式,从而达到对事物本质的把握和表达。

在数学方面,具象是指具体的数值、几何形状或代数表达,而抽象则是指通过定义、

定理、公理等方式对具象数值、几何形状或代数表达进行概括、概念化或符号化。

在数学

的发展过程中,人们通过对具象事物的观察和实践,逐渐发展出了各种抽象的数学理论和

方法,从而推动了数学的不断发展和完善。

从具象向抽象转化是一种普遍存在的形式规律,它在语言、艺术、数学和思维等方面

都有着重要的作用。

通过对这种规律的观察和认识,可以帮助我们更好地理解和掌握事物

的本质和规律,推动人类的认知和科学的发展。

从具象向抽象转化的形式规律在各种艺术形式中,从具象到抽象的转化是一种普遍存在的现象。

具象形象通常指的是以客观事物为模型的、表现物象外貌和结构的、有形的、逼真的、可辨识的形象。

它是一种较为具体的表现形式,容易为人所认知和理解。

而抽象形式则是通过简化、提炼、概括、或者是去除物象的外在形态,从而达到一种更加纯粹、更加简练、更加普遍、更加深刻的表现形式。

这种形式的转化,不仅是艺术创作中常见的手法,同时也反映了人类在认知和理解世界时所经历的一种观念的变迁和演进。

本文将从几个特定的角度分析从具象向抽象转化的形式规律。

一、空间与形态的转化在艺术创作中,空间和形态是两个非常重要的方面。

具象的形象通常会通过对物体的描绘和再现来表现出空间感,而抽象形式则通过对物象的简化、提炼和概括来表现出一种更加纯粹、更加简练、更加普遍的空间和形态。

传统绘画作品中的写实风景画通过对山水风景的细致描绘来表现出一种真实的空间感,而抽象绘画则通过对自然景物的简化和表现,来使视觉元素更加突出、更加鲜明,从而达到对空间和形态更加纯净的表现效果。

在雕塑方面,具象的雕塑作品通常通过对立体物体的再现和雕刻来表现出真实的形态和结构,而抽象雕塑则通过简化和概括立体形态,来表现出更加抽象和简练的形式。

二、色彩与表现的转化色彩是艺术创作中一个非常基本的元素。

具象的形象通常会通过对物体的真实色彩的描绘和再现来表现出色彩的丰富和多样性,而抽象形式则通过对色彩的再组合、再搭配和再构思来体现出对色彩更加纯净、更加深刻、更加富有表现力的要求。

在绘画作品中,具象的传统油画往往通过色彩的层层叠加和大量细节的刻画来表现出真实的光影效果和丰富的色彩层次,而抽象绘画则通过对色彩的再组合和再加工,来使色彩更加丰富多样、更加明快悦目,从而达到对色彩更加纯粹、更加富有表现力的要求。

三、线条与结构的转化四、主题与内涵的转化从具象向抽象转化的形式规律在艺术创作中是非常普遍的。

这种转化不仅反映了艺术创作本身的发展和演进,同时也反映了人类在认知和理解世界上所经历的一种观念的变迁和演进。