12条肌膜链与松解手法

- 格式:doc

- 大小:10.97 MB

- 文档页数:38

竖脊肌劳损的筋膜松解手法竖脊肌劳损是一种常见的肌肉劳损现象,常见于长时间、过度使用背部肌肉造成的疼痛和不适。

筋膜松解手法是一种非常有效的治疗方法,可以缓解疼痛、恢复肌肉功能、改善身体姿势和提高生活质量。

本文将详细介绍竖脊肌劳损的筋膜松解手法,帮助读者深入了解并正确应用这种治疗方法。

第一步:了解竖脊肌劳损首先,我们需要了解竖脊肌劳损的基本知识。

竖脊肌是背部肌肉中最重要的肌肉之一,它连接着脊椎骨和肩胛骨,扮演着保持身体姿势和提供支撑的重要角色。

长时间的不正确姿势、姿势变化过快或过度使用这一肌肉都可能导致劳损,表现为背痛、僵硬和肌肉紧绷。

若未得到及时治疗,竖脊肌劳损可能进一步引起其他严重的健康问题。

第二步:理解筋膜松解手法的原理筋膜是一种覆盖在肌肉表面的薄膜,它与肌腱和骨骼相连,起到保护和支撑肌肉的作用。

在竖脊肌劳损中,筋膜往往会变得紧张和僵硬,导致肌肉运动不畅、疼痛和不适感。

筋膜松解手法通过应用适当的压力和拉力来解除紧张的筋膜,恢复正常的肌肉功能。

第三步:准备筋膜松解手法在进行筋膜松解手法之前,你需要准备一些基本的工具和设备。

首先,你需要找到一个安静、舒适的环境,以便进行放松和集中注意力。

其次,你需要准备一块舒适的垫子或床垫,并根据自己的需求选择合适的垫高。

最后,你需要使用一些辅助工具,如按摩球、按摩棒或按压器。

第四步:开始筋膜松解手法现在,我们开始进行竖脊肌劳损的筋膜松解手法。

首先,你可以选择在上背部使用按摩球或按摩棒来放松竖脊肌。

将按摩球或按摩棒放在竖脊肌的梁间区,以适度的压力在上背部来回滚动,直至感觉到肌肉放松为止。

这一步骤可以帮助减轻肌肉紧张和疼痛感。

第五步:重点放松竖脊肌筋膜接下来,我们要重点放松竖脊肌的筋膜。

使用两个按摩球或按摩棒,放在竖脊肌两侧的梁间区,在适度的压力下来回滚动。

你可以通过调整按摩球或按摩棒的位置和角度,找到最适合你的放松点。

持续进行这一动作,直至感觉到肌肉逐渐放松。

第六步:配合其他放松手法在进行筋膜松解手法的同时,你可以配合其他放松手法来提高放松效果。

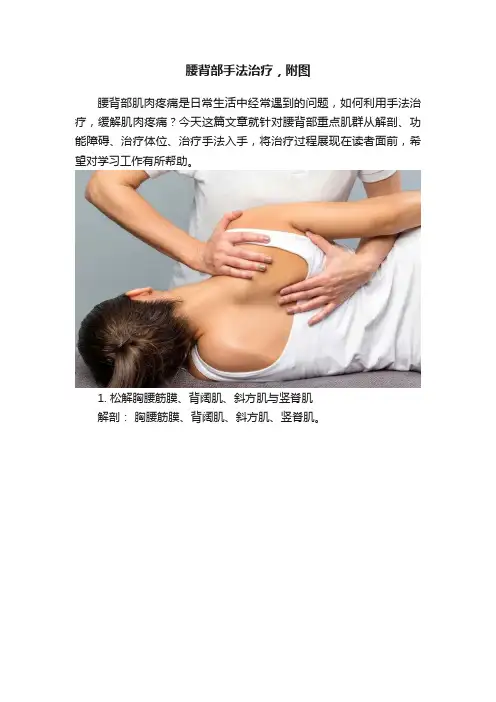

腰背部手法治疗,附图腰背部肌肉疼痛是日常生活中经常遇到的问题,如何利用手法治疗,缓解肌肉疼痛?今天这篇文章就针对腰背部重点肌群从解剖、功能障碍、治疗体位、治疗手法入手,将治疗过程展现在读者面前,希望对学习工作有所帮助。

1. 松解胸腰筋膜、背阔肌、斜方肌与竖脊肌解剖:胸腰筋膜、背阔肌、斜方肌、竖脊肌。

胸腰筋膜、背阔肌、斜方肌用拇指支撑技术从下往上推,以松解胸腰筋膜、背阔肌、斜方肌和竖脊肌用拇指支撑技术从内侧往外侧推,以松解棘突旁的软组织2.横向松解菱形肌解剖:大菱形肌和小菱形肌。

大菱形肌和小菱形肌用双侧拇指松解菱形肌剪切式揉抚法松解菱形肌接着在肩胛骨下角处也进行同样的法操作。

这种手法节奏较快,治疗师需以腕部为心转动整个身体来进行。

剪切式揉抚手法可使力渗透进更深部肌纤维,从而使其放松。

3.在肩胛骨上角处松解肩胛提肌解剖:肩胛提肌。

肩胛提肌指尖放松肩胛提肌 以肩胛骨上角为起始点直按到颈椎。

整个揉抚手法是一种有节律的、来回振动的操作。

治疗师的另一只手作为支持,需将患者的肩胛骨向头侧移动,并配合每一个揉抚动作。

(3)对肩胛提肌使用剪切式揉抚手法治疗师一只手的拇指或者指尖进行短挖取式揉抚法,另一只手作为支持扣在肱骨头上并将其拉向自己,将肩胛骨向下移动。

两只手需要协调在同一个振动节律上。

用拇指剪切式揉抚手法松解肩胛提肌。

当朝头侧45°方向上做挖取式揉抚时,用另一只手将肩胛向后拉4.松解外侧胸廓和肩胛骨前表面解剖:背阔肌,胸小肌,前锯肌,腹外斜肌。

背阔肌,胸小肌,前锯肌,腹外斜肌使用指尖和拇指放松外侧和前侧胸廓 (2)使患者上臂屈曲90°、内旋90°和肘关节屈曲90°。

治疗师朝向患者头侧站立,与床成45°,在前侧胸廓处由外向内用指尖做短挖取式揉抚手法,这样可以放松胸小肌。

用指尖放松胸小肌(3)治疗师面向床站立,放松肩胛骨下角附近180的背阔肌,一手的拇指向前推背阔肌纤维,另一只手扣住肱骨并将肩胛骨向后拉动。

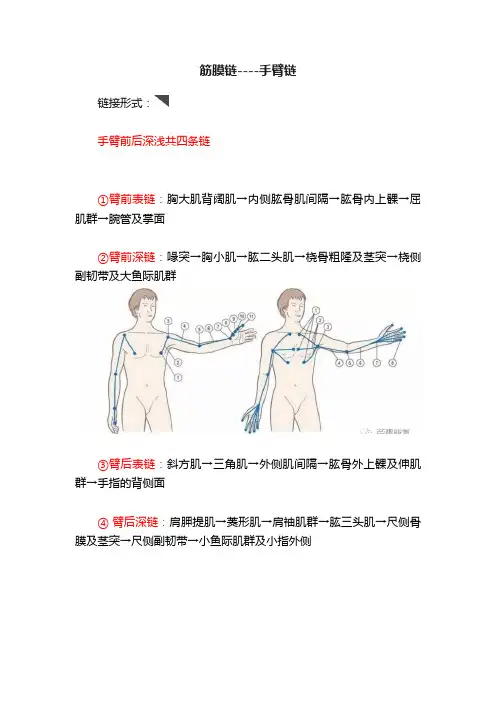

筋膜链----手臂链

链接形式:

手臂前后深浅共四条链

①臂前表链:胸大肌背阔肌→内侧肱骨肌间隔→肱骨内上髁→屈肌群→腕管及掌面

②臂前深链:喙突→胸小肌→肱二头肌→桡骨粗隆及茎突→桡侧副韧带及大鱼际肌群

③臂后表链:斜方肌→三角肌→外侧肌间隔→肱骨外上髁及伸肌群→手指的背侧面

④臂后深链:肩胛提肌→菱形肌→肩袖肌群→肱三头肌→尺侧骨膜及茎突→尺侧副韧带→小鱼际肌群及小指外侧

整体功能:

臂链前后两条,两条中又有深浅之分,它们之间相互交错并且分工合作。

共同完成人类最为灵活和功能化的手臂动作,比如手提重物行走,写字办公,武术中的上肢动作,开车走路等等功能,手臂链体现了人体动作的高精密程度。

功能紊乱常见表现:

①肩胛骨前倾

可能情况→胸小肌过紧

②肱骨前移并且外旋

可能情况→肱二头肌与肱三头肌无力④手指无法屈曲

可能情况→伸肌群痉挛

⑤手臂过度旋前

可能情况→肩袖后群肌紧张缩短

⑥肩胛骨下回旋

可能情况→三角肌挛缩。

肌筋膜疗法肌筋膜按摩疗法是一种以肌筋膜为重点的治疗方法,包括肌内、结缔组织和神经肌接头的治疗。

肌筋膜是指两类特殊的结缔组织,浅筋膜和深筋膜。

浅筋膜位于皮肤下面,是储存多余水分和代谢物的重要部位,而深筋膜则是更坚韧和致密的物质,将肌肉和器官界定。

盆底肌筋膜痛综合征是一种由盆底肌肉和筋膜病变导致的慢性盆腔痛。

该疼痛来源于缩短、紧绷且有触痛的盆底肌肉和筋膜,伴有高度敏感的激发点,即扳机点。

扳机点是肌肉或肌筋膜高张力束内最易受激惹的区域,有压痛反应,可引起特异点的牵涉痛,以及引起植物神经反应。

活跃扳机点在肌肉活动和静息状态下均可导致疼痛,而潜在扳机点则一般不引起症状或只有轻微的疼痛。

肌筋膜手法治疗可将活跃扳机点转化为潜在扳机点,从而减轻疼痛。

肌筋膜手法治疗在盆底肌筋膜痛综合征的治疗中具有重要的临床应用。

该治疗方法通过对盆底肌肉和筋膜的按摩和拉伸,可以减轻疼痛,改善肌肉张力,促进血液循环和代谢,提高肌肉弹性和柔韧性。

此外,肌筋膜手法治疗还可以帮助患者恢复盆底肌肉的功能,改善生活质量,提高生育率。

因此,肌筋膜手法治疗是一种安全、有效的盆底肌筋膜痛综合征治疗方法。

慢性盆腔疼痛会导致骨盆、、外阴、直肠或膀胱等部位疼痛,同时还会出现膀胱过度活动、便秘或性交痛等症状,这些严重影响了患者的生活质量。

盆底肌筋膜痛综合征的诊断主要依靠临床诊断和查体,医生可以感觉到紧绷的盆底肌肉群形成大块坚实的肌肉层,常伴有琴弦样紧束带和疼痛扳机点。

肌筋膜手法治疗是盆底肌筋膜疼痛的一线疗法,它通过按压扳机点来提高肌筋膜内感受器的痛觉阈值,减轻疼痛的敏感性,实施过程基本安全无创,患者易于接受。

维持扳机点的因素会激活潜在的扳机点,使其成为活跃的扳机点,甚至在一段时间后再次激活成为活跃的报机点。

因此,即使治疗效果良好,也不能忽视病因治疗。

常见的治疗方法包括牵拉肌肉、降低神经兴奋、缓解肌肉痉挛、促进血液循环和改善组织代谢等。

深部按压法是一种缺血性按压方法,手指持续按压扳机点8~10秒钟,随着疼痛感觉减轻可逐渐增加压力,扳机点张力减退或不再敏感时,可以除去压力。

放松筋膜的方法一、了解筋膜1.1 筋膜是什么呢?简单来说,它就像一张蜘蛛网,遍布我们的全身。

这玩意儿可重要了,它把我们的肌肉、骨骼啥的都连接在一起。

要是筋膜太紧了,那就像绳子打了结一样,浑身不得劲儿。

1.2 为啥筋膜会变紧呢?哎,这原因可不少。

长时间坐着不动,就像个木头人似的,或者运动过度了,没有好好放松,都可能让筋膜紧张起来。

这时候啊,身体就会给我们发出信号,比如说这儿疼那儿酸的。

二、放松筋膜的常见方法2.1 自我按摩2.1.1 泡沫轴可是个好东西。

把身体需要放松的部位放在泡沫轴上,然后来回滚动。

就像擀面条似的,把那些紧巴巴的筋膜给擀松。

比如说大腿外侧的筋膜紧,就侧着身子,把大腿外侧压在泡沫轴上,慢慢滚动,那感觉,刚开始可能有点疼,就像被小蚂蚁咬了一口,但多滚几下就会觉得特别舒服,简直是“痛并快乐着”。

2.1.2 还有用手按摩呀。

自己的手就是最好的按摩工具。

像小腿肚子那里的筋膜,如果觉得紧,就用手捏一捏,揉一揉。

手法就像揉面团一样,轻重适度。

可别小看这简单的动作,这就像给紧绷的筋膜做了一次温柔的“安抚”。

2.2 拉伸运动2.2.1 全身拉伸必不可少。

比如早上起来,伸个大大的懒腰,这就是一种简单的拉伸。

还有瑜伽里面的很多动作,那对放松筋膜可太有用了。

像下犬式,这个动作能很好地拉伸到背部和腿部的筋膜。

做的时候感觉全身的筋膜都像被拉长了,就像把缩成一团的弹簧重新拉开一样,整个人都变得舒展了。

2.2.2 针对不同部位的拉伸也很关键。

如果是颈部筋膜紧,就可以做一些简单的颈部拉伸动作。

把头往一侧歪,然后用手轻轻拉一下头,就像拉一个倔强的小毛驴一样,把颈部的筋膜拉松。

2.3 借助工具和环境2.3.1 按摩球也能派上大用场。

把按摩球放在脚底,然后踩在上面来回滚动,这能放松脚底的筋膜。

脚底的筋膜就像地基一样,地基松了,整个人都轻松。

这感觉就像是给脚底做了一次深度的“SPA”,那叫一个惬意。

2.3.2 泡热水澡也是个放松筋膜的好办法。

一位高手“松解筋膜”的重要经验展开全文以前我师父跟我说,要松解肌肉不能直接去按住肌肉,而是要去解开肌肉边缘的浅层“皮部”和深层筋经(西医讲的皮肤和深层筋膜),我想师父这么做的目的就是为了让这块变得绷紧或者无法协同关节正常活动的肌肉能够有足够的可以自行释放异常张力的挪动空间,然后肌肉自己转开了,不需要我们人为的再特意去针对这块异常的肌肉做捏揉和或者牵拉,这样的间接的松解方式可以很好的避免局部肌肉问题像身体整个系统产生的“滚雪球效应”,也就是异常受力的“扩散现象”。

记得以前有一次在跟着师父做疼痛病人的时候,师父看到我在那里一只手压着病人的肌肉,另一只手逮着病人的骨头胡乱摇转,他就过来抓着我的手沿着病人肌肉边缘穿下去,带着一个向上挑的力量,然后开始转动骨头,师父说这叫“肉不离骨,骨难正。

骨不随肉,肉难开”。

前一句话好理解,意思就是说要先把肌肉筋膜这些软组织尽量挪离骨头,而后面这句“骨随肉”有点难解,其实“骨随肉”的意思就是骨头要随着松解的软组织一起去寻找对位(骨和肉都要动),很多人在松解肌肉的时候把这点给忽略掉了,因为单纯的揉捏肌肉都会出现“骨不随肉”的现象,最后肌肉都被松的软趴趴的了,病人该痛的地方还是在痛。

所以说筋膜的复位(或者叫松解)的目的是为了让协同几组肌肉之间的筋膜自身的延展性变得更好、可塑性变的更强,能够为因为长期固定一个姿势而导致的用来维持这个姿势的肌肉当中反应变得越来越迟钝(收缩弹性下降)的肌动蛋白提供异常张力释放的路径,南少林火功推拿提示这里说的筋膜延展性的增加不是说我们把筋膜给拉长了,而是肌肉在活动收缩的时候,筋膜可以让几块肌肉在一起协同收缩的过程变的更加顺畅了,因为我们不可能把筋膜一下给拉长几厘米。

我们在松解筋膜的时候我们经常会遇到一个很常见的麻烦,那就是病人不会给施术者一个放松的身体,而且当你跟她说要放松的时候,她会自我感觉良好的跟你说她已经很放松了,但事实是她无意识的把自己的肌肉绷的紧紧的,像这类病人的肌肉筋膜一般都是藏着“情绪”的,病人自己察觉不到,这个“情绪”可能是病人小时候受到过的惊吓亦或是某种影响深刻的情景所导致,因为这些映像深刻的情绪会以一种具有情绪意义的刺激储存于大脑的边缘系统或者大脑皮层。

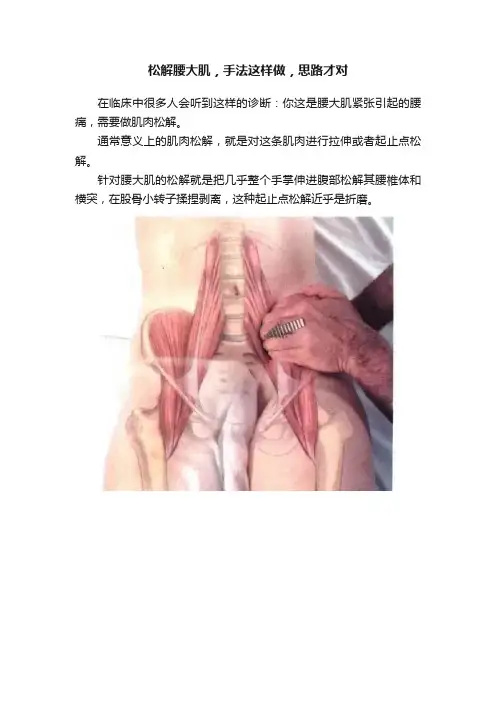

松解腰大肌,手法这样做,思路才对在临床中很多人会听到这样的诊断:你这是腰大肌紧张引起的腰痛,需要做肌肉松解。

通常意义上的肌肉松解,就是对这条肌肉进行拉伸或者起止点松解。

针对腰大肌的松解就是把几乎整个手掌伸进腹部松解其腰椎体和横突,在股骨小转子揉捏剥离,这种起止点松解近乎是折磨。

这种起止点的松解方式有效,但是一般维持不久。

其实,所谓的腰大肌紧张其实并不存在,这不过是侧腹部的肌肉筋膜滑移障碍。

我们来看腹部的解剖结构:第一层是皮肤,就像外套一样在最外面;第二层腹外斜肌就像马甲;第三层的腹直肌和腹内斜肌就像深一层的衬衫;最深层的髂腰肌就像我们的两层贴身衬衣。

这些肌肉组织就像层层衣服一样,每层之间都是有空隙的,在一定范围内可以自由的左右上下滑动,但现在因为某些损伤导致两层或更多层粘连在一起。

比如腰大肌和髂肌的某些点粘连在一起,这就像把两层衬衣缝在了一起,这两层肌肉之间的独立滑动被限制了。

如果现在需要它们各自独立滑动来完成某些动作——比如腰椎的后仰动作——就会出现功能障碍或者疼痛。

这个时候很多人就会怀疑是腰大肌紧张了。

其实腰大肌的紧张、腰大肌拉伸不开或者是出现离心力量不足等等功能障碍是假象。

只是因为这个局部的粘连导致的肌肉筋膜滑移障碍。

这个粘连的点手感上与衣服缝在一起的感觉基本一样,而且这个粘连基本上都不在肌肉的起止点,而是在肌腹的位置。

所以在起止点进行松解只是扩大了肌肉的代偿空间,那些粘连在一起的位置仍然存在。

这就是为什么有很多人起止点松解以后有效,但是很容易就复发了的原因。

另外用常规的松解手法——揉捏剥离来处理肌腹的粘连,会让肌肉的张力增加,腰大肌会更加紧张导致疼痛加重。

很多人发现了这个规律,所以就避开了肌腹的处理直接松解起止点,这也导致很多人操作时完全忽略肌腹。

可怜肌腹这个真正生病的孩子被无视了,没有病的起止点被狠狠的揍了一顿又一顿。

当发现了所谓的“腰大肌紧张”以后,我们要做的就是用触诊来进一步检查腰大肌是真紧张,还是因为肌肉筋膜滑移障碍引发的假紧张。

筋膜与肌肉链筋膜是从头到脚包裹着你体内各种组织器官的结缔组织。

筋膜主要分为3种:浅筋膜、内脏筋膜、深筋膜。

浅筋膜包裹着面部、颈部、胸骨等区域。

内脏筋膜,顾名思义,悬吊着你腹腔内的脏器。

深筋膜最为有趣。

深筋膜是包裹着肌肉的坚韧的纤维性结缔组织。

它包含了很多感受器,能够将疼痛、本体感受等各种反馈信号传递给你的脑。

和你的肌肉一样,深筋膜也能收缩、放松。

根据组织器官综合研究专家Tom Myers的说法,人体有5条主要的筋膜链。

浅层后侧线——起于脚底,向上延伸,绕过头顶,止于眉骨。

浅层前侧线——起于脚尖上部,止于耳后乳突。

侧部线——沿着下肢、髋和腹外斜肌侧面延伸。

螺旋线——从一侧向另一侧,沿着身体环绕。

深层前侧线——沿着脊柱和下颌,在深层延伸。

你并不需要把这些专业词汇都记住,我介绍这5条主要筋膜链的目的是让你明白,你体内的每块肌肉都被筋膜沿不同方向包裹。

你必须重视包裹着肌肉的深筋膜。

如果它过于僵硬,它就会削弱肌肉功能。

想想看从前的中国妇女如何利用捆扎脚的方法来限制它的生长。

筋膜也会对肌肉产生类似的影响。

如果包裹着肌肉的深筋膜过于紧张,它就会限制肌肉生长,削弱肌肉功能和运动能力。

在肌肉外面我想先介绍一下深筋膜与肌肉生长的关系。

我知道你阅读本文的目的,你想要拥有更大、更有力、速度更快的肌肉。

为了实现这个目标,为了以最高效率发展肌肉,你需要明白的科学知识不仅限于募集运动单位。

在追逐大肌肉的过程中,你必须重视包裹、支撑着肌肉和关节的那些东西。

这样,你才能进步更快,而且做到一生都能进行重物训练。

那是因为,不健康的筋膜会影响你的运动能力。

如果你的脚曾经出过问题,你可能在诊断单上见过足底筋膜炎这个词汇。

它的成因通常是足过度外翻。

你也许以为足底筋膜发炎不会影响其他部位,那你就错了。

(红色区域为筋膜)当我谈论筋膜及其组成的时候,你必须明白,筋膜当中不存在独立的、单独的部分。

筋膜是一种完整的、互相连接的结缔组织,自脚底一直延伸到头顶。

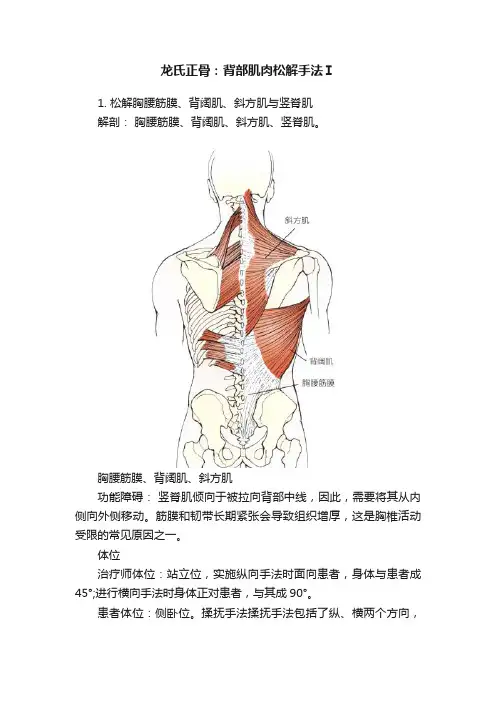

龙氏正骨:背部肌肉松解手法Ⅰ1. 松解胸腰筋膜、背阔肌、斜方肌与竖脊肌解剖:胸腰筋膜、背阔肌、斜方肌、竖脊肌。

胸腰筋膜、背阔肌、斜方肌功能障碍:竖脊肌倾向于被拉向背部中线,因此,需要将其从内侧向外侧移动。

筋膜和韧带长期紧张会导致组织增厚,这是胸椎活动受限的常见原因之一。

体位治疗师体位:站立位,实施纵向手法时面向患者,身体与患者成45°;进行横向手法时身体正对患者,与其成90°。

患者体位:侧卧位。

揉抚手法揉抚手法包括了纵、横两个方向,在三条线上进行。

第一条线是沿着棘突;第二条线是沿着棘突外侧2.5-5厘米,大约是肋横突关节的位置;第三条线是沿着棘突外侧5-10厘米的肋骨上。

这些手法结合轻柔的P-A松动也可促进关节的再水化。

(1)对斜方肌、背阔肌、胸腰筋膜和竖脊肌实施肌肉能量技术(2)采用拇指支撑技术,进行一系列的揉抚手法操作,方向从下往上,每次手法长1英寸(约2.54厘米),从T12开始一直到C7,分别在上述三条线上进行。

手法力度较轻时可松解胸腰筋膜、背阔肌和斜方肌,力度较重时可松解竖脊肌。

用拇指支撑技术从下往上推,以松解胸腰筋膜、背阔肌、斜方肌和竖脊肌(3)从内侧向外侧进行揉抚手法,每次手法长1英寸(约2.54厘米),先从T12棘突外侧开始向外侧推,一节节逐步往上直到C7。

第二条线是从棘突外侧1英寸(约2.54厘米)处开始向外侧推同样是T12到C7节段。

第三条线是向外侧揉抚肋骨上的软组织,同样是T2到C7节段。

用拇指支撑技术从内侧往外侧推,以松解棘突旁的软组织2.横向松解菱形肌解剖:大菱形肌和小菱形肌。

大菱形肌和小菱形肌功能障碍:这些肌肉由于长期应力的作用倾向于缩短、变弱,导致肩胛骨过度前伸而远离脊柱。

在这个姿势下,肩胛骨的稳定性会下降而盂肱关节撞击的可能性增大,因为肩峰与肱骨头距离更近。

体位治疗师体位:站立位,面向患者,身体与患者成45°。

患者体位:侧卧位。

揉抚手法(1)对连接到肩胛骨的肌群实施肌肉能量技术中的CR技术。

前表线前表线(The Superficial Front Line,SFL)连接人体的整个前表面,下起自足背,上至头颅的两侧,可分为脚趾到骨盆和骨盆到头颅两部分。

在髋关节处于伸展位时,如站立,这两部分会作为一个连续的筋膜协同作用。

1.手法部位:伸肌支持带患者体位:仰卧位,小腿露出床面操作程序:治疗师双手半握拳放在足背上,肘关节伸直,利用身体重量,双手往上推,患者配合缓慢做踝关节背伸-跖屈;2.手法部位:胫前肌患者体位:仰卧位,小腿露出床面操作程序:治疗师双手半握拳,两拳面构成三角形,放在足背上,肘关节伸直,利用身体重量,沿着胫前肌双手往上推,推至胫骨粗隆处两手分开,患者配合缓慢做踝关节背伸-跖屈;3.手法部位:胸锁乳突肌患者体位:仰卧位,头转向健侧操作程序:治疗师一手固定患者头部,另一手半握拳,放在胸锁关节处,肘关节伸直,沿着胸锁乳突肌往上推,推至乳突上方的头皮筋膜;后表线1.手法部位:跟腱患者体位:俯卧位,双脚露出床面操作程序:治疗师双手食指第二指骨面分别至于跟腱的两侧并挤压跟腱向下滑动;2.手法部位:腓肠肌患者评估:站立位,观察患者双脚有无扁平足、高弓足患者体位:俯卧位,双脚露出床面操作程序:治疗师双手半握拳放在腓肠肌处,肘关节伸直,同时身体往下压,患者配合做踝关节的跖屈和踷屈的同时治疗师双手沿腓肠肌下滑;3.手法部位:腘绳肌患者体位:俯卧位,屈膝90°操作程序:治疗师的操作手的四肢指尖放在腘绳肌内外侧头之间,患者配合做膝关节内外旋的同时治疗师的操作手的指尖做滑动;4.手法部位:竖脊肌患者评估:坐位,嘱患者先低头,然后依次屈曲颈段、胸段以及腰骶部脊柱,观察各段有无活动受限;患者体位:坐位,双脚踩地操作程序:治疗师位于患者背后,如图所示,患者配合使脊柱一节一节的屈曲,治疗师同时使双肘从上往下滑;操作结束后,治疗师的操作手从下往上提醒患者一节一节的伸展脊柱;5.手法部位:枕脊患者体位:仰卧位操作程序:治疗师双手指屈曲,双手并拢,双手指尖置于枕骨粗隆下缘,嘱患者全身放松并将头自然放在治疗师的指尖;然后双手指尖沿着颈椎从下往上滑动;体侧线(侧线)体侧线位于身体两侧,起自足内侧与外侧的中点,从踝外侧上行,经小腿和大腿的外侧面,以“鞋带交叉”方式上至躯干,由肩部下方上行至头颅的耳部区域。

其功能是调整身体前后和左右的平衡,同时它还能对其他表层线(前表线、后表线、所有手臂线、螺旋线)之间的力量进行调节。

1.手法部位:腓骨肌评估:评估内侧和外侧足弓是否平衡治疗师:按照身体解读的结果把组织延长或分散开患者体位:侧躺,脚露出床沿外侧,做足跖屈足背屈的动作注意事项:接受治疗腿下方放一个枕头;与比目鱼肌做好区分;2.手法部位:臀小肌患者体位:侧卧位、屈膝、屈髋定位:髂嵴与大转子连线中点操作程序:治疗师一手抱住上侧腿,同时做髋外展/内收,患者上侧腿完全放松于治疗师手臂上。

治疗师另一只肘关节抵住定位点,缓慢下压;3.手法部位:阔筋膜张肌、臀中肌、臀大肌患者体位:侧卧位操作程序:治疗师用肘关节抵住各部位肌肉,缓慢下压,患者膝关节伸直,同时做髋关节内旋、外旋;4.手法部位:腹内外斜肌患者体位:侧卧位操作程序:治疗师双手手指并拢,从髂嵴上缘插入深处,往两端拉松髂嵴下方筋膜;5.手法部位:腹内外斜肌评估:胸廓侧下方肋骨有没有更加靠近骨盆后侧(重点在腹内斜肌);胸廓侧下方肋骨有没有向前方移动(重点在患者体位:侧卧位操作程序;治疗师双手半握拳,按压住髂嵴位置的组织,手肘下压,完成下压上挑弧线动作,上挑时要把组织向着肋骨的方向带起来,注意浮肋顶端的位置。

患者同时做肩内收与外展动作,身体随之摆动;6.手法部位:上斜方肌患者体位:侧卧位、肩关节内旋操作程序:治疗师半握拳推压斜方肌上侧,向下压向上挑,注意不要压到动脉和气管;7.手法部位:腰方肌(腰方肌是前深线的一部分,但常在体侧线上发现问题,故在此介绍)患者体位:侧卧位,屈髋屈膝操作程序:治疗师先找出患者体中线,一手稳定患者腰部,另一手掌伸直,用指尖从髂棘和体中线交界处向后方插入,令患者在屈髋位下坐骨盆下沉-上提的动作;方法二:患者体位:侧卧位,屈髋屈膝操作程序:治疗师坐在患者骨盆后方,稳定骨盆,先触诊找到第12肋,然后双手掌伸直重叠,从第12肋下缘往下插往上挑;方法三:患者体位:端坐位,双足平放在地面上操作程序:治疗师双手掌伸直从侧边插入两侧腰方肌,令患者左右侧屈躯干;螺旋线(旋线)螺旋线以螺旋的方式围绕身体,将颅骨的一侧连接到对侧肩膀,接着再向下连接到同侧髋的前方,再到膝,绕过足弓,从身体的背侧向上直到与颅骨的筋膜重合。

1.静态身体旋转评估患者体位:站立位,双足跟并拢。

治疗师:双手拇指放置于患者髂后上棘处,目测双拇指连线与双足跟连线是否平行;2.动态身体旋转评估患者体位:站立位,双足跟并拢。

治疗师:双手拇指放置于患者髂后上棘处,令患者躯干分别向左/右旋转。

注意事项:观察患者旋转时脊柱旋转的灵活性,并保持患者骨盆及下肢稳定;3.手法部位:大小菱形肌患者体位:坐位,双脚置于地面。

操作程序:治疗师用双肘放于患者肩胛内缘,利用身体重量,沿肩胛内缘向下推,并伴随患者内收/外展肩关节;4.手法部位:前锯肌患者体位:坐位,双脚置于地面。

操作程序:治疗师按体表标志定位前锯肌,用指间关节沿肩胛下缘向脊柱方向推,并伴随患者挺胸动作。

5.治疗部位:螺旋线下肢前侧线患者评估:双脚与髋同宽,平行向前,做下蹲动作,关节患者膝关节下降轨迹是否沿着第二趾垂直线。

治疗师:如果出现膝关节内旋(如图左膝为例),治疗师双脚踩在患者足背固定,双手环握患者膝关节(髌骨上缘),徒手纠正患者下蹲时膝关节移动轨迹。

注意事项:患者无论屈/伸膝关节,持续用力;6.治疗部位:螺旋线下肢后侧线(股二头肌短头)患者体位:侧卧位。

操作程序:治疗师的四指置于股二头肌短头,患者配合做伸/屈膝关节运动;前深线前深线对身体的支撑功能极为重要:支撑足内侧弓稳定下肢各个部分对腰椎提供前方支撑呼吸过程稳定胸腔维系颈部与头部的力学平衡骨性车站编号肌筋膜轨道1)最下方跖侧跗骨,跖侧趾骨12胫骨后肌、踇长伸肌、趾长屈肌胫腓骨的上侧/后侧34腘肌筋膜、膝关节囊股骨内上髁52a)后下方6大收肌,收肌与腘绳肌间隔近坐骨结节坐骨支78闭孔内肌、提纲肌尾骨910骶前筋膜、前纵韧带腰椎椎体112b)前下方股骨粗线1213长短收肌、内收肌与股四头肌间隔股骨小转子1415髂腰肌、耻骨肌,股三角返回至113a)后下方16从10至颈长肌,头长肌枕骨基底部,寰椎椎体173b)中上方18从11至后侧横隔、膈脚,中心腱19心包膜,壁层胸膜20斜角肌及其筋膜返回至173c)前上方21从11,18至前侧横隔后侧肋下软骨,剑突2223胸内膜,胸横膜胸骨柄后侧2425舌骨下肌,气管筋膜舌骨2627舌骨上肌肉上颌骨281. 胫骨后肌处筋膜松解患者体位:仰卧位评估:足有无内外翻治疗:小腿中下1/2处,双手四指相对,内侧手沿胫骨后缘插入,外侧手从比目鱼肌和腓骨肌间插入,相互透力,嘱患者踝背伸/跖屈,双手随之上下滑动分离。

若足内翻则内侧手向下滑,外侧手向上交错,足外翻则内侧向上外侧向下。

2.髂腰肌汇合处松解患者体位:仰卧屈髋屈膝位评估:骨盆有无前后倾治疗:手指从髂前上棘沿骨盆曲线进入直到指尖碰到髂肌,向内经过髂肌与腰大肌之间的筋膜位置,嘱患者屈髋感受腰大肌收缩,向内触及腰肌内侧(处理骨盆前倾,若骨盆后倾则停留在外侧);患者可以足跟发力,做骨盆后倾动作,重复3次;还可让患者呼气,同侧腿沿床面伸直,吸气屈曲,重复3次。

3.膈肌松解,促进呼吸功能患者体位:仰卧位评估:吸气呼气膈肌活动情况治疗:(1)掌心向上,手指沿肋弓下插入保持,呼气末时,另一手将肋骨平行向下推,吸气时保持,呼气时上方手加力,重复3次;(2)治疗师一手小鱼际置于喙突,另一手在身体侧T5-6处,呼气时依次是上方手先向足侧推——下方手向中心推胸廓——下方手掌根部向足侧转动;吸气时依次返回。

4.头长肌、颈长肌肉松解患者体位:仰卧屈髋屈膝位评估:有无头前伸治疗:治疗师位于患者头侧,将双手指尖置于胸锁乳突肌后缘,也就是斜角肌前缘与胸锁乳突肌后缘的颈三角中,小心抬起胸锁乳突肌,可触摸到motor cylinder的筋膜,沿着斜角肌的筋膜往前滑,直到触碰到颈椎的横突。

记住不要施加压力,必须缓慢进行,如有臂丛神经刺激症状及脸色产生变化就必须停止;嘱患者轻轻抬起头部拉直颈椎,然后放平,感受手指张力变化;将手指顺着颈椎向下,保持位置,患者足跟用力头略向上顶,重复3次;功能线前功能线骨性车站编号肌筋膜轨道肱骨干12胸大肌下缘第五六肋间软骨34腹直肌外鞘耻骨联合56内收长肌股骨脊7后功能线骨性车站编号肌筋膜轨道肱骨干12背阔肌3腰背筋膜4骶骨筋膜骶骨56臀大肌股骨脊78股外侧肌髌骨910髌骨下肌腱胫骨粗隆11前、后功能线的评估与练习患者体位:俯卧位;评估:治疗师一手置肱骨远端,另一手置于对侧下肢股骨远端,嘱患者上下肢同时后伸,观察患者上下肢是否同时发力及动作协调性;练习:起始姿势同评估体位,用手引导患者同时发力或先刺激滞后发力肢体,注意观察动作质量,并逐渐增加阻力。

手臂线肘关节的位置会影响到中背部;肩关节的位置影响肋骨,颈部及其他。

反过来,躯干也会影响手臂的灵活性和有效性。

日常生活中,手眼紧密协作,通过手臂线跨越多个关节完成各种工作。

臂前表线Superficial Front Arm Line(图B)骨性车站肌筋膜轨道锁骨内侧三分之一,肋软骨,1,2,3胸腰筋膜,髂嵴4胸大肌,背阔肌内侧肱骨线56内侧肌间隔肱骨内上髁78屈肌群9腕管手指掌面10臂前深线Deep Front Arm Line(图A)骨性车站肌筋膜轨道第3,4,5肋骨12胸小肌,胸锁筋膜喙突34肱二头肌桡骨粗隆56桡骨骨膜桡骨茎突78桡侧副韧带/大鱼际肌群舟状骨,大多角骨9大拇指外侧101.胸小肌筋膜松解患者体位:仰卧位评估:患者有无圆肩及肩胛骨高度不一致治疗:患者治疗侧肩关节外旋外展位,放在床上。

治疗师头侧手沿胸壁触到胸小肌,另一侧手按住触及到的肌肉,患者配合做肩胛骨内收动作;2.锁骨下肌筋膜松解患者体位:仰卧位评估:患者做肩水平外展时观察胸锁关节是否活动受限治疗:治疗师一手握住患者治疗侧上臂,另一手四指沿锁骨下缘触及到锁骨下肌,患者配合做肩关节内收/外展动作;臂后表线Superficial Back Arm Line(图D)骨性车站肌筋膜轨道枕骨隆凸12项韧带胸椎棘突34斜方肌肩胛冈,肩峰,锁骨外侧三分5之一6三角肌肱骨的三角肌粗隆78外侧肌间隔肱骨外上髁910伸肌群手指的背侧面11臂后深线Deep Back Arm Line (图C)骨性车站肌筋膜轨道C6-T5棘突,C1-4横突12菱形肌和肩胛提肌肩胛骨内缘34肩袖肌群肱骨头56肱三头肌尺骨鹰嘴78沿尺骨骨膜的筋膜尺骨茎突910尺侧副韧带三角骨,钩骨1112小鱼际肌小指外侧131.大圆肌/背阔肌筋膜松解患者体位:侧卧位评估:患者肩关节外展活动受限治疗:治疗师用交叉手,一手用掌指关节按住大圆肌,另一手扶住肩关节,患者配合做肩关节外展动作;2.小圆肌筋膜松解患者体位:俯卧位小圆肌定位:肩峰与腋后缘连线中点,触及条索状治疗:首先定位小圆肌,用拇指按住,患者配合做肩关节外展内旋(类似手臂游泳动作);3.肩胛下肌/盂肱关节关节囊松解患者体位:坐位治疗:患者患侧手臂外展90度,治疗师一侧手四指触及腋窝,患者手臂放下放松,治疗师另一侧手在肩关节上方加压,腋窝侧手触及肱骨头后,逐步向上,向外,向下施力。