富集在海水中元素—氯上课用

- 格式:ppt

- 大小:3.16 MB

- 文档页数:38

一、内容及其解析“富集在海水中的元素—氯”是我们中学阶段第一次接触到的,属于新课,目的是让我们的学生认识氯元素及其有关性质。

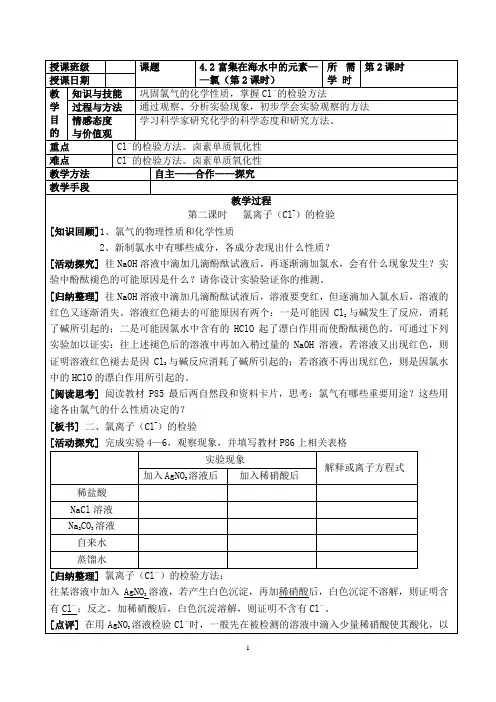

主要学习内容有氯气的物理和化学性质,重点是化学性质的探究与学习,包括氯气与金属、非金属、水、碱等的反应、氯气及其化合物的实际用途,还包括氯离子的检验等。

本节内容主要包括两部分:一是活泼的黄绿色气体──氯气,二是氯离子(Cl-)的检验。

二、目标及其解析1、了解氯气的物理性质2、初步掌握氯气的化学性质,包括氯的原子结构特点和氯气与金属、非金属的反应,了解氯气是一种化学性质非常活泼的非金属。

3、提高思考分析的能力、实验观察的能力和归纳思维能力。

三、教学问题诊断分析本节教学重点:氯气的化学性质。

教学难点:氯气与水的反应、培养学生通过实验研究发现本质的能力、探究有效引导学生思考和探究性学习,及达到师生教与学的互动,创造和谐愉快的学习氛围,在探究过程中学生容易忽视总结性归纳,因此在教学中需特别留意。

四、教学支持条件分析以课本为主,多媒体支持,实验探究多种方法并用五、教学过程设计(一)教学基本流程实验探究——研讨总结——练习提高(二)教学过程第一课时活泼的黄绿色气体—氯气[引入]我们在生活中所说的盐和我们化学中说的盐含义一样吗?点评:不一样,生活中的盐主要指食盐氯化钠,化学上的盐指能够电离出金属阳离子和酸根阴离子的化合物。

[阅读思考1]氯元素位于元素周期表中第周期第族,其原子结构示意图为,氯原子很容易一个电子而形成,具有性。

在自然界中以态存在。

[板书] 2 富集在海水中的元素—氯[引导]阅读教材“科学史话”,了解氯气的发现过程。

完成讲义。

[阅读思考2]氯气是于 年,有瑞典化学家 发现的,并在 年,由 确认。

舍勒制取氯气的化学方程式是 ;从氯气的发现和确认过程我们可以得到什么启示?[板书] 一、活泼的黄绿色气体—氯气[思考与交流]1、试写出舍勒制取氯气的化学方程式MnO 2+4HCl (浓)===MnCl 2+Cl 2↑+2H 2O2、由氯气的发现和确认大家可以得到什么启示?(提示:氯气由发现到确认所用时间、原因,戴维确认氯气的依据)[引导]氯气是一种什么样的气体,具有那些性质? [探究1]氯气的物理性质展示刚收集的一瓶氯气,观察氯气的颜色和状态。

第二节富集在海水中的元素——氯(说课稿)各位评委,各位老师,大家好!我是四川省宜宾市一中的田贵荣,今天我说课的内容是新教材人教版高一化学第四章第二节《富集在海水中的元素——氯》,望大家批评指正。

我准备从教材分析,学情分析,教学目标,教学重、难点,教学方法、课时安排,教学流程,板书设计和教学评价九个方面来给各位评委和老师们阐述。

一、教材分析:本节是全章教材的重点之一。

氯不仅是卤素中最有代表性的元素,也是最典型的非金属元素,是进一步学习元素周期律的基础。

教材对氯气的性质、氯及其化合物在生产生活中的应用、检验等介绍较为全面。

这对学生掌握正确学习方法,巩固学生的实验技能,培养学生的探究能力大有裨益。

同时也培养学生全面认识物质,辨证认识物质的能力。

教材设计了“思考与交流”、“实验”、“学与问”等栏目,充分培养学生的分析能力、表达能力、观察能力、实验探究能力、创新能力等。

同时还设计了“科学史话”、“资料卡片”、“科学视野”等栏目,让学生了解一些常识,化学史,体会科学研究精神。

二、学情分析:学生在初中阶段对非金属元素的性质已经有了一定的了解,已经学习了氧元素、氢元素以及碳元素的性质,而在必修一第三章《金属及其化合物》中系统的学习了金属的相关性质,在必修一第四章《非金属及其化合物》第一节《无机非金属材料的主角——硅》中已经对非金属的学习方法有一定的了解,基本可以运用原子结构的基本理论分析元素的性质。

同时学生对实验的基本操作,物质反应的理论等知识有初步的了解。

基于此,学生应该可以依据氯元素的原子结构示意图得知氯元素最外层有7个电子,可以推测出氯元素是一种活泼的非金属元素。

在教学中,可以通过学生对实验的观察、动手实验、科学探究等来提高学生的能力。

三、教学目标:1、知识技能:(1)了解氯气的物理性质;(2)掌握氯气的化学性质;(3)了解氯离子的检验和氯气的用途。

2、过程与方法[技能目标]:(1)通过对《氯气的发现和确认》的学习,让学生体会科学研究的精神;(2)通过氯气与水、碱反应的探究,掌握科学探究的基本步骤,提高科学探究能力;3、情感态度和价值观:(1)通过阅读、图片展示和介绍,让学生了解氯元素与生产、生活息息相关,让他们能关注生活,关注生活中的化学。

教学准备1.教学目标教学目的:1、通过探究实验了解氯水的成分,知道氯水的漂白作用及其起作用的漂白物质2、掌握氯气与水的反应,氯气与碱的反应以及漂白粉的制取和漂白原理3、通过对氯水成分和氯水漂白作用的探究,再次体会到实验是学习和研究物质化学性质的重要方法,并能运用初步形成的观察方法进行全面观察;通过引导学生观察、分析演示实验现象,培养学生观察和分析问题的能力情感目标在科学探究过程中通过比较、判断、不断地揭示矛盾和解决矛盾,激发学生强烈的求知欲,同时开发学生智力2.教学重点/难点教学重点:氯气与水反应,氯气与碱反应以及漂白粉的制取与漂白原理教学难点:氯水成分的探究推理、氯水的漂白作用3.教学用具教学用具:氯气、蒸馏水、NaOH溶液、集气瓶、干燥的红纸、紫色石蕊试液、AgNO3溶液、稀HNO3探究实验:①往盛有氯气的集气瓶中注入少量蒸馏水,观察氯水的颜色②往盛有氯气的集气瓶中加入AgNO3再滴加稀HNO3观察现象③往盛有氯气的集气瓶中滴加紫色石蕊试液,观察现象,探究其成分及其作用④分别将干燥的和湿润的红纸条放入盛有干燥的氯气的集气瓶中,观察现象,探究氯水中具有漂白性的物质⑤把少量的NaOH溶液注入盛有氯气的集气瓶中,观察现象,体会CI2与NaOH溶液的反应4.标签氯|教学过程教学过程:一、复习氯气的物理性质、氯元素的原子结构、氯气与非金属和金属的反应导入新课:利用一则报道,消防员用水驱散泄漏的氯气的事实引入新课二、氯水成分、漂白性物质的探究和CI2与H20的反应1、实验探究实验(1):往盛有氯气的集气瓶中注入少量蒸馏水,观察其颜色变化实验现象:氯水颜色变浅,呈浅绿色实验结论:氯气少部分溶于水,氯水中含有CI2分子实验(2):往盛有氯水的试管中先滴加AgN03§液,再滴加稀HN03观察现象实验现象:有不溶于稀HN03勺白色沉淀生成实验结论:氯水中含有CI-实验(3):往盛有氯水的试管中滴入紫色石蕊试液,观察现象实验现象:溶液出现红色,但后来红色又褪去实验结论:氯水中含有H+和漂白性物质实验(4):分别将干燥的和湿润的红纸条放进盛有干燥氯气的集气瓶中,观察现象实验现象:干燥的红纸条不褪色,湿润的红纸条褪色实验结论:干燥的CI2不具有漂白性,CI2与H20反应生成了漂白性物质2、C I2与H20反应的分析化学反应方程式CI2+H20===HCI+HCI0 分析氯元素化合价的变化,指出氧化剂、还原剂HC10的性质和用途:a、弱酸性,其酸性比碳酸的酸性还弱b、有强氧化性,具有漂白性,可用于漂白、杀菌、消毒c、不稳定,容易分解放出氧气总结:氯水的的成分(三分四离):H+、Cl-、OH- CIO-、CI2、H2O HCIO思考:实验室为什么用棕色瓶盛装氯水?三、氯气与碱的反应1、补充实验:把少量NaOH溶液注入一瓶盛有CI2的集气瓶中,观察其变化实验现象:黄绿色全部消失,所得溶液为无色2、从CI2与H2O的反应来分析、理解CI2与NaOH的反应化学反应方程式:CI2+2NaOH===NaCI+NaCIO+H2O漂白液的主要成分:NaCI、NaCIO,其中有效成分:NaCIO3、从CI2与NaOH的反应,写出CI2与Ca(OH)2的化学反应方程式CI2+2Ca(OH)2====CaCI2+Ca(CIO)2+2H2Q 工业制备漂白粉的原理)漂白粉精的主要成分:CaCI2、Ca(CIO)2,其中有效成分:Ca(CIO)2总结氯气与碱反应的规律:氯气+碱====氯酸盐+次氯酸盐+水思考:(1)次氯酸具有漂白作用,为什么不直接用次氯酸漂白,而要将氯气转换成次氯酸盐制成漂白粉来漂白?(2)制成的漂白粉进行漂白时,如何体现漂白性?漂白粉漂白的原理:CaQO^+COZ+HZOrrrrCaC^HClO (家庭漂白粉的漂白和失效的原理)Ca(CIO)2+2HCI====CaCI2+2HCIO(工业上漂白粉的漂白原理)思考:漂白粉应怎样保存?四、氯气的用途根据氯气的性质,结合课本阅读、总结氯气的用途五、小结六、学生练习七、作业。

最新人教版高中化学必修一第4章第2节《富集在海水中的元素——氯》(第1课时)教案整体设计从容说课氯及其化合物知识作为本章第二节教学内容,其设计意图是:1.氯是一种比较典型的、重要的非金属元素。

教科书选择氯气的性质、用途以及Cl-的检验等内容进行比较全面的学习和研究,不但可以让学生了解典型非金属单质及其化合物的性质,而且对学生全面认识化学元素,尤其是了解其他非金属元素及其化合物的性质,形成正确的观点、掌握正确的学习方法等具有重要的作用。

2.氯是富集在海水中的一种元素,资源丰富。

而且食盐、漂白粉等含氯的化合物大家都非常熟悉,与日常生活比较贴近,学习时,容易使学生产生一种亲近感,有一种似曾相识的感觉,容易产生强烈的求知欲望,有效地降低了学习的难度,较好地体现了一种人文关怀。

3.通过本节的学习,可以培养学生的归纳能力、举一反三的能力、自主学习的能力。

而自主学习的能力又是一切能力的基础,也是教学的最高境界——教是为了不教。

理论联系实际,突出知识的重要用途,是本节编排的一个特色。

重点知识判断的重要依据之一就是实用性。

氢气在氯气中的燃烧是工业上制盐酸的重要方法,氯气与水反应是氯气用于自来水消毒的原理所在,离子检验是化学实验的重要内容,也是一项重要的基本技能。

因此,这些重点知识的学习对学生知识与能力的发展有非常重要的作用。

而氯气的实验室制法,与现实联系不多,实际用途不大,而且,尾气氯气的毒性比较大,容易对环境造成污染,容易使学生产生一种不正确的认识及一种恐惧感,不利于学生以后对实验的学习及掌握。

因此,在新教材中就删去了“氯气的实验室制法”。

这样,就使学生的注意力顺着教材的顺序,自然而然地转移到用途上来,体现了编者的意图。

教材中把有关“氯气的实验室制法”放到“科学史话”中作了介绍,而且是以探究的形式让学生自己去写反应方程式,既化解了难点,又培养了学生的探究能力,真是一举两得。

另外,教材在内容上也体现了对立统一规律和辩证唯物主义观点。

富集在海水中的元素——氯说课稿化学1班黄昌强41111057一、教材分析(一)作用与地位《富集在海水中的元素——氯》选自新课标人教版高一化学必修1第四章第二节的内容。

本节内容放在这里有其重要意义:1、氯是一种比较典型的重要的非金属元素。

教科书选择氯气的性质、用途及Cl–的检验等内容进行比较全面的学习和研究,不但可以让学生了解典型非金属单质及其化合物的性质,而且对学生全面认识化学元素,尤其是了解其他非金属元素及其化合物的性质,形成正确的观点,掌握正确的学习方法等具有重要的作用。

2、氯是富集在海水中的一种元素,资源丰富。

而且食盐、漂白粉等含氯的化合物大家非常熟悉,与日常生活比较贴近,学习时容易使学生产生一种亲近感,有一种似曾相识的感觉,容易产生强烈的求知欲望,有效地降低了学习的难度,较好地体现了一种人文关怀。

3、氯是一种比较典型的、重要的非金属元素,通过这一节的学习,不但可以让学生了解典型非金属单质及其化合物的性质,还对学习其他非金属元素及其化合物的性质,形成正确的观点、掌握学习的思路和方法起到引导作用,可以培养学生的归纳能力,举一反三的能力、自主学习的能力。

(二)教学目标知识与技能目标:(1)能说出氯气的主要物理性质;列举氯气与水、碱的反应及相关的生活生产应用。

(2)认识氯气的氧化性和还原性,能够书写氯气分别与金属(钠、铁、铜)、非金属(氢气)反应的化学方程式。

(3)进一步认识燃烧现象的本质,深入理解离子反应和氧化还原反应。

(4)通过自主、交流、合作、探究学习,逐步提高观察能力、记录能力、分析小结和归纳能力。

过程与方法目标:(1)学会从史料获取化学知识。

(2)学会从物质分类的角度,预测物质可能具有的性质,通过设计实验、实验和观察,解释和结论,体验研究物质性质的方法。

(3)通过观察实验现象、全面准确记录、整理分析、得出结论,初步学会实验记录的方法。

情感态度与价值观目标:(1)通过了解海水中丰富的化学资源,创设化学知识在生活中应用的问题情境,激发学习化学的兴趣。

富集在海水中的元素氯说课稿集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]富集在海水中的元素——氯一、教材分析(一)作用与地位《富集在海水中的元素——氯》选自实用化学第一章第二节的内容。

本节内容放在这里有其重要意义:1、氯是一种比较典型的重要的非金属元素。

教科书选择氯气的性质、用途及Cl–的检验等内容进行比较全面的学习和研究,不但可以让学生了解典型非金属单质及其化合物的性质,而且对学生全面认识化学元素,尤其是了解其他非金属元素及其化合物的性质,形成正确的观点,掌握正确的学习方法等具有重要的作用。

2、氯是富集在海水中的一种元素,资源丰富。

而且食盐、漂白粉等含氯的化合物大家非常熟悉,与日常生活比较贴近,学习时容易使学生产生一种亲近感,有一种似曾相识的感觉,容易产生强烈的求知欲望,有效地降低了学习的难度,较好地体现了一种人文关怀。

3、通过本节的学习,可以培养学生的科学探究能力,归纳能力,举一反三的能力,自主学习的能力。

(二)教学目标知识与技能目标:1、了解氯气的物理性质。

2、初步掌握氯气的化学性质,并从氯的原子结构特点和氯气跟金属、非金属的反应,了解氯气是一种化学性质非常活泼的非金属。

3、提高规范操作能力、实验观察能力、归纳思维能力和分析思维能力。

过程与方法目标:通过分析现象,探究事物本质,让学生体验科学探究的过程,强化科学探究的意识,逐步形成独立思考的能力。

情感态度与价值观目标:培养学生自身认真仔细、严谨求实的科学态度和努力探索的优良品质。

通过学习氯气的发现和确认的过程,认识化学实验在化学研究中的重要作用,体会科学家对科学事业的推动作用。

(三)重、难点分析:重点:1、氯气的化学性质。

2、运用科学的方法、准确的术语、规范的操作来解决实际问题。

难点:1、氯气与水的反应。

2、培养通过现象挖掘本质的科学研究能力。

3、如何有效地组织引导学生进行探究性学习,达到师生、生生交流互动,创建宽松和谐的学习氛围。