几种常见的鱼类致病菌及其培养鉴定方法

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:4

淡水鱼养殖常见疾病的诊断和治疗方法

淡水鱼养殖是一项重要的养殖业,在养殖过程中鱼群的健康状况是非常重要的。

以下是淡水鱼养殖常见疾病的诊断和治疗方法。

1.白点病

白点病是淡水鱼中最常见的疾病之一,是由伊氏虫引起的寄生虫病,主要症状是鱼体表面出现白色的小斑点,严重时可导致鱼死亡。

诊断方法:观察患鱼体表,若有白点现象,则可判断为白点病。

治疗方法:使用药物治疗,常用的药物有甲硝唑、多灵定等。

也可以通过水温升高、加氧等方法提高水质,促进鱼体自我免疫力的提高。

2.口气病

治疗方法:常用抗生素治疗,如头孢菌素、土霉素等。

同时,要保持水体清洁,加强水质管理,提高养殖环境卫生水平。

3.烂鳃病

烂鳃病是由细菌感染引起的疾病,主要症状是鱼体鳃部出现发炎、红肿,鳃组织出现溃烂,严重时可导致鱼死亡。

诊断方法:观察鱼体鳃部是否发红、肿胀、有溃烂现象,判断是否为烂鳃病。

4.鳃腐病

治疗方法:常用的治疗方法有应用强效消毒剂进行清洗,如高锰酸钾,漂白粉等。

也可应用抗生素进行治疗,如土霉素、四环素等。

5.水霉病

治疗方法:常用的治疗方法有应用药物进行防治,如双氧水、金银花等。

同时,要增强水体的清洁度,加强水质管理。

总之,针对淡水鱼养殖中常见的疾病,及时发现、及时防治十分必要,养殖者要加强养殖管理,提高鱼体免疫能力,预防鱼群发生疾病,保证养殖的顺利进行。

鱼病检查的常规方法与步骤鱼病检查:常规方法和步骤的重要性一、鱼病检查的重要性鱼病检查是鱼类健康与养殖效益的关键因素。

它能帮助养殖者及时发现并解决潜在的疾病问题,从而减少鱼类死亡率,提高产量和质量。

此外,准确的鱼病检查还能避免不必要的治疗和药物使用,减少运营成本,同时保护水环境。

因此,掌握正确的鱼病检查方法和步骤对养殖业者来说至关重要。

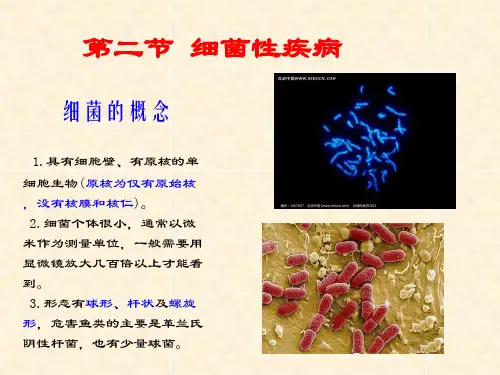

二、常见鱼病类型1. 病毒性鱼病:这类疾病主要由病毒感染引起,例如传染性造血器官坏死症(IHN)和病毒性出血性败血症(VHBD)等。

2. 细菌性鱼病:这类疾病主要由细菌感染引起,例如败血病、烂鳃病等。

3. 真菌性鱼病:这类疾病主要由真菌感染引起,例如水霉病等。

4. 寄生虫病:这类疾病主要由寄生虫感染引起,例如小瓜虫病、三代虫病等。

5. 其他疾病:还有营养性疾病、应激性疾病等。

三、常规检查方法1. 视觉检查:通过观察鱼的外表和行为,找出异常情况,例如鱼体色改变、鳞片脱落、鳍部受损等。

这种方法适用于初步判断鱼病。

2. 显微镜检查:使用显微镜观察鱼的血液、组织或水样,以便发现寄生虫、细菌或其他异常物质。

这种方法需要一定的专业知识和设备。

3. 生物样本分析:采集鱼的血液、组织或水样,进行实验室分析,以确定病原及感染程度。

这种方法需要专业的实验室设备和熟练的技术人员。

四、检查步骤与技巧以病毒性鱼病为例,以下是检查步骤与技巧:1. 观察症状:注意鱼的外观变化,如体色改变、鳍部受损等,并记录下来。

同时还要注意观察鱼的行为变化,如游动异常、食欲减退等。

2. 选择样本:选择具有代表性的鱼作为样本,如体重和年龄分布均匀的鱼。

样本数量应根据养殖规模和疾病传播情况来确定。

3. 采集样本:使用专业工具采集鱼的血液、组织或水样,并妥善保存样本以备后续分析。

采集时要确保不会对鱼造成伤害。

4. 显微镜检查:将采集的样本放到显微镜下观察,寻找病毒粒子或其他异常物质。

如果发现异常物质,记录其形态和分布情况。

鲫鱼细菌性出血病致病菌的分离鉴定及药敏研究作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2019年第12期鲫鱼出血病,一般认为由嗜水气单胞菌引起,嗜水气单胞菌感染鲫鱼后,在鱼体质变差和水质恶化时,在鱼体内快速增殖,引起全身出血的症状。

目前治疗出血病主要还是依靠投喂抗生素,但生产中多数养殖户根据以往经验使用抗生素,往往效果较差,疾病难以快速治愈,不仅造成养殖户的损失,还导致鲫鱼抗生素超标,影响食品安全。

江苏大丰某鲫鱼精养塘口2018年8月初开始发病,我们取样分离病原菌并鉴定,对分离的病原菌进行药敏试验,以指导养殖户科学用药,得到良好的治疗效果。

1 材料与方法1.1 材料发病鲫鱼2018年8月取自大丰鲫鱼精养塘口,200g左右,发病期间出现鲫鱼持续死亡,死亡鲫鱼体表充血,腹腔内有腹水,初步诊断为鲫鱼出血病。

试验用药敏纸片采购自杭州微生物试剂有限公司;PCRMix、溴化乙锭(EB)、Marker 2000、细菌基因组提取试剂盒采购自北京艾德莱;用于扩增嗜水气单胞菌的引物由上海生工合成;微生物培养基为脑心浸液培养基(BHI),pH7.4±0.2,采购自OXOID。

1.2 致病菌的分离在超净工作台中,用酒精灯灼烧后的接种环从患病鱼肝、肾、脑等组织处取样,涂布在培养基平皿上,30℃培养24小时。

挑选优势菌落接种于斜面培养基,30℃培养24 小时,4℃冰箱保存备用。

1.3 回归攻毒实验将分离到的致病菌接种到BHI液体培养基中,30℃培养24小时,用生理盐水将菌液稀释至108cfu/mL备用。

取健康鲫鱼60尾,随机分为两组,每组30尾。

试验组每尾注射0.2mL菌液,对照组每尾注射0.2mL生理盐水,饲养10天,每天捞出死亡鲫鱼,记录死亡数量,并对死亡鱼进行细菌分离。

1.4 致病菌鉴定按照细菌基因组提取试剂盒说明书,提取从患病鲫鱼和攻毒死亡鲫鱼上分离到的致病菌DNA,使用嗜水气单胞菌16S rDNA引物扩增致病菌DNA,正向引物F:GCGGGTACGACGCACCTTGC、逆向引物R:CAGCGTCCAATACCTGGTGTTA,目的片段长度为1091bp,扩增条件为: 94 ℃预变性4 min, 94 ℃变性50 s,59 ℃退火30 s,72 ℃延伸60 s, 30 个循环,最后72 ℃延伸10 min。

锦鲤常见鱼病鉴别与防治【常见问题】锦鲤常见鱼病鉴别与防治【本人总结】图:锦鲤养殖●锦鲤常见鱼病鉴别1.真菌性疾病:肤霉病(水霉病、白毛病):锦鲤患肤霉病的原因,主要是捕捉、搬运时操作不小心,擦伤皮肤,或因寄生虫破坏鳃和体表,或因水温过低冻伤皮肤,以致水霉的孢子侵入伤口而感染。

当水温适宜时(15~25度左右),3~5天就长成密集的菌丝体,感染数量很多时会导致病鱼的死亡。

水霉全年都存在,秋末早春是流行季节。

从鱼卵到各龄鱼都可感染,当孵化水温低时,在鱼卵上极易发生水霉病。

2.细菌性疾病:皮肤发炎充血病:患病的多为个体大的当年鱼和一龄以上的锦鲤,春末到初秋是流行季节,可引起鱼类大量死亡。

水温20~30度时最易流行,20度以下时,仍会出现少数病鱼,并不断死亡,这个温度范围也是鱼类生长的旺季,因此危害很大。

当温度降至10度左右时此鱼病不再发生,可利用这个规律对病鱼进行温控治疗。

症状:皮肤发炎充血,以眼眶四周、鳃盖、腹部、尾柄等处较常见,有时鳍条基部也有充血现象,严重时鳍条破裂。

病鱼鳞片通常完整,没有脱落。

病鱼浮在水表或沉在水底,游动缓慢,反应迟钝,食欲较差。

3.黏细菌性烂鳃病:锦鲤患病较少,只在水温20度以上即春末至秋季才会发病。

鱼无任何外观异状而大量死亡。

症状:病鱼鳃丝腐烂,带有一些污泥。

有时鳃丝尖端组织腐烂,造成边缘残缺不全;有时在鳃的某一处或多处腐烂,而不在边缘。

鳃盖骨的内表皮充血,甚至被腐蚀成一个略成圆形的透明区,俗称“开天窗”。

由于鳃丝组织被破坏,病鱼呼吸困难,常呈浮头状,由此引起大量死亡。

4.竖鳞病(松鳞、立鳞):主要危害个体较大的锦鲤,每年秋末至来年春季水温较低时是流行季节。

症状:病鱼体表粗糙,鳞片竖立,外观呈松球状,严重时眼球突出、呼吸急促、背部翻转过来,以至死亡。

鳞囊水肿,其内部积存着透明或含血的渗出液,如果在鳞片上稍加压力,就会有液体从鳞囊中喷射出来。

病鱼沉于水底或身体失去平衡,腹部向上,最后衰竭而死。

鱼苗培育常见病及防治

1.浮上水面毙死病

此病多在孵化后10天内发生,特征是仔鱼浮在水面而死亡。

据日本有关资料介绍,原因主要是育苗的光线发生剧变和充气量过大引起的。

防治方法:保护环境光线相对稳定,微充气。

2.神经坏死病毒病

病原为虹彩病毒类,主要感染神经系统,鱼在水面打转,膘涨气,闭口不摄食,可导致大量死亡。

主要为亲鱼的垂直传播。

防治方法:无特效药,加强病毒监测,切断传播途径,加强饲料营养并保持均衡,做好各阶段的饲料转换。

3.弧菌病症状与防治

和亲鱼相同。

4.刺激隐核虫病

病原为刺激隐核虫寄生在鱼的头部、皮肤、鳍、鳃、口腔及眼睛等处,形成白色小点状的囊泡;大量寄生时,使鱼体全身布满小白点,故又称白点病;与此同时,引起鱼体充血,刺激寄生部分分泌出大量粘液;鱼病呼吸困难,并将身体与池内的固体物摩擦,表皮往往糜烂、脱落,鳍的软组织崩解,最后游动缓慢乏力,不吃食而死。

当小瓜虫寄生于眼睛上时,可引起眼睛发炎、变瞎。

防治方法:①合理放养,加强饲料管理,掌握好水质,增强鱼体抗病力。

②发现死鱼要及时捞除。

因病鱼死亡后3―

4小时,寄生于鱼体上的小瓜虫会全部脱离鱼体进入水中,并进行大量繁殖,会引起更大规模的感染。

③用1ppm的硫酸铜和100ppm的福尔马林溶液连续处理三天。

5.鳞盘虫病

病原为石斑鱼拟合片盘虫病。

虫寄生于鳃上,大量寄生时可引起病鱼大量死亡。

防治方法:用100―200ppm福尔马林和100―200ppm 呋喃类溶液浸泡30―60分钟,隔2天再用一次,以杀灭虫卵孵化出的幼虫。

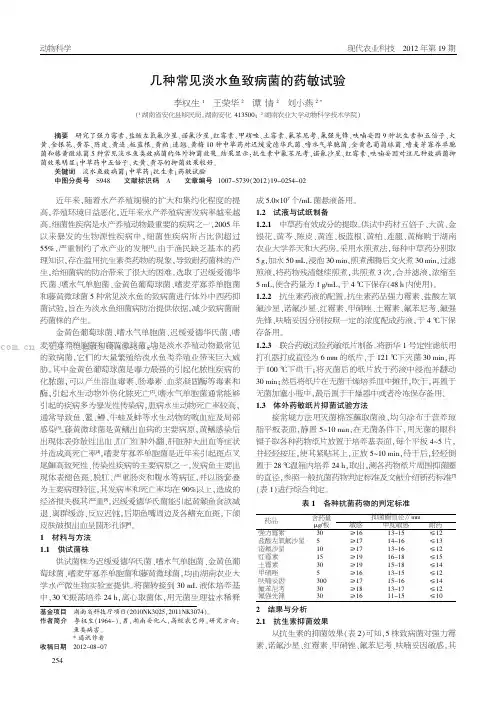

动物科学现代农业科技2012年第19期近年来,随着水产养殖规模的扩大和集约化程度的提高,养殖环境日益恶化,近年来水产养殖病害发病率越来越高。

细菌性疾病是水产养殖动物最重要的疾病之一,2005年以来暴发的生物源性疾病中,细菌性疾病所占比例超过55%,严重制约了水产业的发展[1]。

由于渔民缺乏基本的药理知识,存在滥用抗生素类药物的现象,导致耐药菌株的产生,给细菌病的防治带来了很大的困难。

选取了迟缓爱德华氏菌、嗜水气单胞菌、金黄色葡萄球菌、嗜麦芽寡养单胞菌和藤黄微球菌5种常见淡水鱼的致病菌进行体外中西药抑菌试验,旨在为淡水鱼细菌病防治提供依据,减少致病菌耐药菌株的产生。

金黄色葡萄球菌、嗜水气单胞菌、迟缓爱德华氏菌、嗜麦芽寡养单胞菌和藤黄微球菌,均是淡水养殖动物最常见的致病菌,它们的大量繁殖给淡水鱼类养殖业带来巨大威胁。

其中金黄色葡萄球菌是毒力最强的引起化脓性疾病的化脓菌,可以产生溶血毒素、肠毒素、血浆凝固酶等毒素和酶,引起水生动物外伤化脓死亡[2]。

嗜水气单胞菌通常能够引起的疾病多为暴发性传染病,患病水生动物死亡率较高,通常导致鱼、鳖、鳗、牛蛙及蚌等水生动物的败血症及局部感染[3]。

藤黄微球菌是黄鳝出血病的主要病原,黄鳝感染后出现体表弥散性出血、肛门红肿外翻、肝脏肿大出血等症状并造成高死亡率[4]。

嗜麦芽寡养单胞菌是近年来引起斑点叉尾鮰高致死性、传染性疾病的主要病原之一,发病鱼主要出现体表褪色斑、脱肛、严重肠炎和腹水等病征,并以肠套叠为主要病理特征,其发病率和死亡率均在90%以上,造成的经济损失极其严重[5]。

迟缓爱德华氏菌能引起黄颡鱼食欲减退、离群缓游、反应迟钝,后期鱼嘴周边及各鳍充血斑,下颌皮肤破损出血呈圆形孔洞[6]。

1材料与方法1.1供试菌株供试菌株为迟缓爱德华氏菌、嗜水气单胞菌、金黄色葡萄球菌、嗜麦芽寡养单胞菌和藤黄微球菌,均由湖南农业大学水产微生物实验室提供。

将菌转接到30mL 液体培养基中,30℃振荡培养24h ,离心取菌体,用无菌生理盐水稀释成5.0×107个/mL 菌悬液备用。

养殖鲥鱼细菌病病原菌分离、鉴定及药敏试验作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2018年第20期美洲鲥鱼肉质细嫩鲜美,营养价值极高,是深受广大消费者喜爱的名贵水产品,市场需求量较大,近年来逐渐形成了养殖热潮。

随着近年养殖效益的提高,在高密度的养殖条件下,鲥鱼病害的发生也逐渐增多。

2018年1月,江苏泗洪县鲥鱼养殖场的鲥鱼出现死亡,该养殖场为温室大棚养殖,养殖面积2500m2,濒临死亡的鲥鱼350g左右,患病个体体表受伤,肌肉出现不同程度的糜烂,解剖病鱼内脏器官并未发现严重病变。

笔者对发病个体进行了病原菌分离及药敏试验。

1方法病原菌的分离:用灭菌棉签蘸取鲥鱼内脏,均匀涂于普通营养琼脂培养基上,28℃恒温培养18~24h后,观察菌落形态,并挑取可疑单个菌落划线接种在营养琼脂平板,28℃恒温培养18~24h。

从营养琼脂培养基上挑取单菌落划线接种于脱脂奶蔗糖胰蛋白胨琼脂平板上,28℃培养18~24h,观察是否有透明圈。

生理生化特征:采用肠杆菌和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法)系统测定各分离菌株生理生化特性,同时做氧化酶反应构成第21个试验。

根据判读表判读各反应结果,参照生化谱检索手册,得到鉴定结果。

药敏试验:挑取单菌落于5mL生理盐水中制成0.5麦氏单位的菌悬液(A管),从中吸取0.1mL,加入到10mL无菌生理盐水中混匀(B管)。

利用微量移液器吸取B液,加入药敏板所有的微孔中,每孔0.1mL,分别测定细菌分离株对恩诺沙星、硫酸新霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、红霉素、乳酸环丙沙星、盐酸土霉素、强力霉素共8种常见药物的敏感程度。

盖好试剂板,置于35℃培养箱培养18~24h,经肉眼观察证实无细菌生长试管中的最低药物浓度,即为药物的最小抑菌浓度(minimum inhibitory concentration,MIC)。

2结果从鲥鱼内脏分离到的细菌在营养琼脂平板上为光滑、湿润、微凸、无色或淡黄色菌落,在脱脂奶蔗糖胰蛋白胨琼脂平板上,菌落周围出现清晰、透明的溶蛋白圈。

鱼的十八种常见病,你知道吗?做为水产养殖户的您,了解养鱼过程中的十八种常见病吗?今天就和小编一起来了解一下吧!1.病毒性病害:草鱼病毒性出血病,病原草鱼出血病病毒,易感染250px以下鱼种,但也有个别8两至1斤草鱼感染发病。

常见于20~25度水温,死亡率高。

2.细菌性病害:细菌性败血症(细菌性出血病、爆发性出血病),病原:气单胞菌属,易感群体:所有养殖鱼类,20度以上水温易爆发,发病速度快,死亡率高。

3、细菌性肠炎,易感群体:所有养殖鱼类。

发病严重个体出现停食,肠道充血。

4、细菌性烂鳃,病原:柱状黄杆菌5、赤皮病,病原:荧光假单胞菌6、罗非鱼链球菌病,病原:链球菌7、黄颡鱼一点红、斑点叉尾鮰肠套叠,病原:鲶爱德华氏菌8、水霉病、鳃霉病:感染部位形成灰白色棉絮状覆盖物;病变部位初期呈圆形,后期则呈不规则的斑块,严重时皮肤破损肌肉裸露;鳃组织亦会被侵犯感染,造成死亡。

9、车轮虫病:寄生在体表和鳃上,鱼苗可出现"白头白嘴"或"跑马"(环游不止)症状。

10、孢子虫病11、指环虫、三代虫病:大量寄生三代虫的鱼体,皮肤上有一层灰白色的粘液,鱼体失去光泽,游动极不正常。

食欲减退,鱼体瘦弱,呼吸困难。

将病鱼放在盛有清水的培养皿中,仔细观察,可见到蛭状小虫在活动。

12、中华蚤、锚头蚤病:锚头蚤寄生的病鱼,表现在焦急不安,减食,消瘦。

虫体寄生在鱼体各部位,呈白线头状,随鱼游动。

13、九江头槽绦虫病:鱼黑瘦,体表黑色素沉着,摄食力剧减,口常张开,故又称为"干口病"。

14、扁弯口吸虫病:疾病早期没有明显症状;疾病严重时,可见鱼的头部及躯干部(以尾柄处密度为大)有大量橘黄色胞囊、其次为腹鳍和臀鳍的浅肌层,体侧浅层肌肉中也有少量胞囊。

胞囊为圆形,直径2.5毫米,每尾鱼上有数个至百余个胞囊。

15、肠袋虫病:慢性型起病隐匿,以反复发作的腹泻为主要表现,病程可长达数月至数年,并呈周期性发作,常因劳累、受凉、饮酒或进食脂肪食物而诱发。

大黄鱼疾病的诊断与防治大黄鱼是一种重要的经济鱼类,在养殖业中具有十分广泛的应用。

然而,大黄鱼养殖过程中常常会受到各种疾病的困扰,导致产量下降、成本增加甚至鱼群死亡。

因此,及时准确地诊断和有效防治大黄鱼疾病是保障养殖业可持续发展的重要环节。

一、大黄鱼疾病的诊断大黄鱼疾病的诊断是准确判断鱼群健康状况的前提。

以下将介绍几种常见的大黄鱼疾病及其诊断方法。

1. 鱼类寄生虫感染鳃蚤、鳃跳蚤、鳃球蚜等寄生虫是大黄鱼常见的病原体。

感染后,鱼体出现明显的寄生虫症状,如鳃部红肿、鳃丝变黑、鳃球肿大等。

通过显微镜检查鱼体组织或鳃部刮片,可以观察到寄生虫的形态特征,从而确定感染类型。

2. 细菌感染常见的细菌感染病原体有弧菌、嗜海水弧菌、副溶血弧菌等。

感染后,大黄鱼出现食欲不振、体色暗淡、鳍腐烂等症状。

通过细菌分离培养、病理学观察和生物学特性分析,可以确定感染的细菌种类,为后续的防治措施提供依据。

3. 病毒感染大黄鱼病毒性疾病主要有疱疹病、病毒性出血性败血症等。

感染后,鱼体出现背部下陷、腹腔积水、鳞片松动等症状。

通过电镜观察、核酸检测以及双向免疫电泳等方法,可以鉴定出病毒的存在和种类。

4. 水质异常水质异常是大黄鱼养殖过程中的常见问题。

水体中的氨氮、亚硝酸盐等物质超标会影响鱼体的免疫力,导致鱼群易感染疾病。

通过水质监测系统,及时掌握水质指标,可以预防和排除水质异常对大黄鱼的损害。

二、大黄鱼疾病的防治在诊断出大黄鱼疾病后,必须采取及时有效的防治措施,以减少经济损失和鱼群死亡率。

1. 寄生虫防治定期检查鱼群,使用对虫体有毒杀效的药物进行鱼体浴浴法或饲料投放法。

在养殖水域中,定期清理、消毒设备和鱼塘,及时清除寄生虫的滋生源,减少虫害发生的机会。

2. 细菌感染防治用抗生素药物对鱼体进行浴浴法或饲料投放法的防治,选用合适的药物和用量。

同时,要加强养殖环境的管理,提高清洁消毒设备的频率,维护良好的水质,减少细菌感染的风险。

3. 病毒感染防治病毒性疾病的防治较为困难,目前主要采取隔离感染鱼群、加强养殖环境卫生和免疫预防等措施。

目前鱼类主要微生物病原包括细菌、真菌及病毒等,其通用的分离鉴定方法主要是培养法,即选择合适的培养基对目标生物进行培养、纯化,继而开展相关鉴定工作,其最重要的关键点即培养微生物。

病原微生物分离纯化技术的发展给鱼类病原微生物鉴定带来极大便利,推动了鱼类病原学的革命性发展。

随着研究的深入及新技术的发展,我们认识到并非所有病原微生物均可培养。

而随着养殖环境的恶化,鱼类病原呈现多样性,一些不可培养的(或者常规条件难以培养)细菌、真菌也可能成为鱼类病原菌,因此迫切需要革新病原分离鉴定的技术。

本文以黄颡鱼腹水病病原分离鉴定为例,介绍一种新的鱼类细菌性病原分离鉴定方法,供同行参考。

一、16S rDNA高通量测序技术16S rDNA高通量测序技术是主要基于细菌16S rDNA基因在功能上的高度保守性以及又有一定程度的高变性,可以真实全面地反映样品中细菌群落结构,从而检测到可培养以及不可培养的细菌种类。

随着现代高通量测序技术的发展,16S rDNA高通量测序技术已经被普遍使用于各个领域进行细菌多样性分析。

针对水生动物细菌性病原,可采取16S rDNA高通量测序技术来解决难培养或者不能培养的细菌感染引起的疾病病原确定问题,直接取病样测序获取发病鱼相应病灶部位及相关组织器官细菌群落,通过高通量获取细菌种属信息,从而对可分离培养的细菌制定针对性的分离培养措施,对不可培养细菌也可了解其大致信息以便进行毒力相关研究。

二、应用实例1.流行病学调查荆州某黄颡鱼养殖场暴发腹水病,笔者对养殖情况、周边环境、发病史及用药情况进行调查,分析黄颡鱼发病的典型症状,并取样进行液氮保存带回实验室进一步分析。

2.16S rDNA细菌多样性分析在无菌条件下,取6尾具典型患病症状的黄颡鱼置于操作台上,用灭菌剪刀将黄颡鱼腹部戳破,将腹水分别装入两支10毫升的离心管中,一支加入20%甘油置于-80℃冰箱保存待用,另一支送至上海美吉生物医药科技有限公司抽提DNA并在IlluminaMi-Seq平台上进行高通量测序。

1 / 4 爱德华氏菌属 1. 迟缓爱德华氏菌 特征:迟缓爱德华氏菌为革兰氏阴性病原菌,短杆菌,大小多在(0.5 ~1)μm ×(1-3)μm ,无荚膜,亦不形成芽孢,为周毛菌,能运动。生长温度范围为15-42℃,最适为37℃,适宜pH值范围为5.5-9.0。但以pH 7.2较好,耐食盐浓度为0-4%, 培养:该菌在普通营养琼脂培养基上25℃培养24,能形成圆形隆起灰白色湿润并带有光泽呈半透明状的菌落直径约为0.5-1mm, 在含5%-10%血液的普通营养琼脂培养基平板常用绵羊或家兔脱纤血液上的菌落与在普通营养琼脂上的基本一致,但稍大些。在麦康凯琼脂、SS琼脂、胆盐硫化氢乳糖琼脂(DHL)、 木糖-赖氨酸-去氧胆酸盐(XLD)琼脂等肠道菌选择性培养基上可形成较小菌落因其产生硫化氢能使菌落中央为黑色。在普通营养肉汤中呈均匀混浊生长。 危害:德华氏菌感染症,鳖发生白板病,鳗鲡红头病,鳝鱼的红病和渠道鲇鱼的气肿性腐烂病等 感染:感染可发生于全年缺乏明显的季节性,在水温20℃以上时均可发生,但一般认为水温在15℃时,就能发生高峰期多出现在水温25-30℃时,一般于春季和夏季易发流行。人工养殖的淡水鱼和海水鱼中均发现有该菌感染的发生如鲫、金鱼、虹鳟、大鳞大马哈鱼、黑鲈、真鲷、丽鲷、黑鲷、鲻鱼、川鲽、牙鲆等均可被感染发病,实验性可感染鲤鱼和青蛙。 分离培养:对于迟钝爱德华氏菌的分离培养,常见的临床标本材料是表皮肌肉坏死组织及内脏器官组织等。通常将被检材料接种于普通营养琼脂血液琼脂及某种肠道菌选择性培养基(如SS琼脂、DHL琼脂、XLD琼脂、麦康凯琼脂等)平板,置28℃或37℃恒温培养18-24h。 形态特征检查:包括对标本材料中及纯培养物的爱德华氏菌形态检查,常采用革兰氏染色镜检,按该菌相应形态特征予以判定。 2. 鲇鱼爱德华氏菌 特征:鲇鱼爱德华氏菌属于爱德华氏菌属,在该属细菌中最难培养。菌体大小约1um×(2-3) um,为小直杆菌,革兰氏染色阴性,无荚膜,不形成芽孢,兼性厌氧,25℃时有动力,在37℃时无动力。菌落大小为0.5mm 左右,圆形光滑、边缘整齐、稍隆起。由鲇鱼爱德华氏菌所引起的鱼类爱德华氏菌病主要是鲇鱼肠道败血症。该病有季节性,常发生于春季和秋季,鳙等可被感染发病,病鱼在咽部及口腔附近出现皮肤出血或淤血、鳃色变淡、突眼症状,解剖可见肾脏和脾脏肿胀,肝脏出血且有坏死灶,腹膜内有血性腹水。 培养:鲇鱼爱德华氏菌除为该属细菌中难养的。在培养基平板上生长较缓慢常需培养约2 / 4

48h才能形成直径1-2mm圆形光滑边缘整齐稍隆起的无色小菌落;二是尽管爱德华氏菌的生化特性都是以37℃培养为明显,但鲇鱼爱德华氏菌则更喜欢较低的温度其最适一般为25-30℃,在37℃时生长缓慢或完全不能生长,尤其是运动力只有在约28℃时才能表现出来且是微弱的。 弧菌属 特征:河流弧菌属于弧菌属,菌体大小为(0.5-0.8)μm ×(1.8-2.5 )μm ,为革兰氏阴性、直或弧状短杆菌,无芽孢,无荚膜,以极生单鞭毛(有鞘膜)运动,单个或成双相连(有时3 ~4 个排列成短链),亦可呈多形性,细菌运动呈活泼的穿梭状。该菌在弧菌选择性培养基上生长良好,菌落呈黄色、黏稠、光滑、圆形、边缘整齐,直径1-1.5mm 。在血琼脂平板上菌落特点基本同上,但菌落周围呈现溶血. 河流弧菌是淡水养殖鱼类(鲢、鳙等)细菌性败血症的一种致病菌. 分离培养:取被检牙鲆病变组织材料无菌操作接种于含7%兔血的普通营养琼脂培养基平板,置28℃培养24-48h做细菌分离,对所分离的细菌进行菌落数量、分布及同一性等方面的检查后,从每尾鱼的分离菌落各择一定数量分别移接于普通营养琼脂斜面(28℃培养24h)做纯培养后,置4℃冰箱保存供鉴定用。 菌落在普通营养琼脂上的形状为圆形光滑、边缘整齐、稍隆起、透明至半透明、呈浅灰色的菌落,培养24h后检查,直径多在0.3mm左右;培养48h后检查直径多在1.2mm左右,生长中度。菌落在血液营养琼脂上的形状为圆形光滑、边缘整齐、稍隆起、呈乳白色,不溶于血、湿润闪光的菌落,培养24h后检查,直径多在0.5mm左右;培养48h后检查直径多在1.5mm左右,生长中度。(这株菌在许多培养基上均可生长,不过形态不一样)。 在37℃下不生长,在28℃下生长。 气单胞菌属 1. 嗜水气单胞菌 嗜水气单胞菌属于气单胞菌属,革兰氏染色阴性;兼性厌氧,具有呼吸和发酵代谢类型;能利用葡萄糖和其它糖类产酸,常产气无芽孢,不产生荚膜,散在或成双排列,端生单鞭毛(有运动性)的短杆菌,两端钝圆,大小多在(0.6-0.7)μm ×1.4μm 。菌落特征为圆形光滑、边缘整齐、较隆起、不透明的浅灰黄白色。 嗜水气单胞菌寄主广泛,可引起大宗淡水鱼等发生相应的细菌性败血症,危害鱼的种类最多、地区最广、损失最大。 2. 温和气单胞菌 3 / 4

温和气单胞菌属气单胞菌科、气单胞菌属,革兰氏阴性,杆菌(个别菌体稍弯曲),散在或成双排列、两端钝圆、无芽孢,大小多在(0.5-1.0)μm ×(1.0-2.0)μm 危害的对象主要是鲫、鲢、鳙、鲤、草鱼、青鱼等。从夏花鱼种到成鱼均可感染,以2龄成鱼为主,引起细菌性败血症。流行时间为3~11月份,高峰期常为5~9月,10月份后病情有所缓和。该病是淡水养殖中危害最大,流行范围最大的一种急性传染病,我国20多个省、市、自治区均有发生。发病严重的养鱼场发病率高达100%,重病鱼池死亡率高达95%以上。 3. 斑点气单胞菌 斑点气单胞菌属于气单胞菌属,为两端钝圆,多成对、少数单个排列,有动力,极端单鞭毛,无芽孢,大小为(0.4-0.5)μm ×(1.0-1.3)μm 的革兰氏阴性菌。 4. 肠型点状气单胞菌 肠型点状气单胞菌属气单胞菌属,为嗜温的、有运动性的气单胞菌群,为革兰氏阴性短小杆菌,单端鞭毛,具有运动性,为条件性致病菌。可引起草鱼、青鱼出血性败血症。 5. 荧光假单胞菌 荧光假单胞菌是假单胞菌属中的常见致病种,为直或轻微弯曲的杆菌,但不是螺旋状的,大小在(0.5-1.0)μm ×(1.5-5.0)μm ,菌体一般较短且细,无菌柄也无鞘,革兰氏染色阴性,靠几根极生鞭毛运动。可引起赤皮病、烂鳃病、白云病。 6. 水型点状假单胞菌 水型点状假单胞菌属于假单胞菌属,短杆状,近圆形,单个排列,有动力,无芽孢,革兰氏阴性。琼脂菌落呈圆形,24h 培养后中等大小,略黄而稍灰白,迎光透视略呈培养基色。 该菌可引起竖鳞病,为水中常在菌,是条件致病菌,当水质污浊、鱼体受伤时经皮肤感染。 主要危害鲤、鲫、草鱼、鲢等,从较大的鱼种至亲鱼均可受害。主要流行于静水养鱼池和高密度养殖条件下,流水养鱼池中较少发生。本病主要发生在春季,发生时鱼体鳞片竖起。 分离培养:病原菌分离无菌采取发病细鳞鱼体表溃烂处、 背鳍基部、肝脏、 脾脏、肾脏等组织分别接种于普通营养琼脂平板、麦康凯琼脂和TSA(胰蛋白胨大豆琼脂)平板上, 28℃培养24h, 挑取单个优势菌落再次划线, 将获得的纯培养菌株4℃保存备用。 鉴定方法:气单胞菌的鉴定方法有免疫学鉴定法、生化鉴定法和分子鉴定法。细菌的分离培养28℃培养24h后,在普通营养琼脂上长出圆形光滑、边缘整齐、隆起、不透明、灰白色中等大小的菌落。在麦康凯琼脂上仅划线起始部见微弱生长、薄层的菌苔及无色小菌落。 在TSA上菌落圆形光滑、边缘整齐、浅灰白色,未见水溶性褐色色素产生。革兰氏染色可见大量的革兰氏阴性菌,细菌形态呈球杆菌,成双、短链或成丛排列,无鞭毛,无荚膜。 4 / 4

柱状噬纤维细菌 特征:柱状噬纤维菌为噬纤维菌属细菌中常见的致病种,为中等大小但偏长的杆菌,菌体长为2-12um ,宽为0.4um左右,两端不尖,无荚膜及芽孢,适宜生存温度为25-30℃。 在噬纤维菌培养基中能良好生长可形成黄色菌落,在液体培养基中静止培养时可形成黄色菌膜、若震荡培养则呈均匀混浊生长,菌体一般培养到第4天后开始老化,最高耐NaCl浓度为5g/L,在海水培养基中不能生长。在pH6.5-7.5生长良好, 危害:该菌引起的烂鳃病在草鱼、青鱼、鳙、鲤等均可发生,但主要是危害草鱼。全国各地均有该病发生在水温15℃以下一般少见,约20℃时开始流行,流行的最适水温为28-35℃。柱状噬纤维菌为我国草鱼烂鳃病、白皮病、白头白嘴病等的病原菌。 水中病原菌的浓度越大,鱼的密度越高,鱼的抵抗力越小,水质越差,则越易暴发流行。本病常和传染性肠炎、出血病、赤皮病并发。一般流行于4~10月,尤以夏季流行为多。 白皮病为鲢、鳙的主要病害之一。此病主要发生在饲养20~30天的鲢、鳙鱼苗及夏花阶段。常可形成急性流行病,1龄及2龄以上的成鱼偶然可以发病。病程较短,病势凶猛,死亡率很高,发病后2~3天就会造成大批死亡。 分离培养:平板划线分离。取病鱼鳃丝小块,置于滴有无菌水的载玻片的边缘约l0 min,用接种环蘸水,在胰胨琼脂培养基平板上划线。采用平板划线方法,不重复的划线,尽量产生单个分散的菌落,在恒温培养箱中25℃温度条件下培养2~3 d。 纯培养。用无菌接种环挑取单个菌落,接种到普通营养琼脂培养基斜面试管上,在恒温培养箱中28~30℃温度条件下培养24 h。 病原体检测方法:菌落形态观察。用接种环挑取菌落,接种在胰胨琼脂培养基平板上,在恒温培养箱中25℃温度条件下培养2 d左右。 革兰氏染色:菌落革兰氏染色为阴性。 生化检验: 免疫学检测:血清学检验,涂片上有棕色 细长颗粒,颗粒大小与杆菌一致