宪法发展历程

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:18

宪法的发展历程宪法的发展历程可以追溯到中国最早的统治者,他们常常以建立宪法作为实现王权强化及政治稳定的一种重要表征。

在中国古代,一些有影响力的政治家,如孔子、孙子、老子和庄子,阐述了他们的政治思想,虽然没有具体的政治规则,但这些思想对中国后来的宪法发展有着巨大影响。

随着中国历史的发展,不同朝代出现了一系列宪法或宪章。

汉代著名的《汉青睐备志》就是当时的宪法,其中规定了有关地方财政、法律程序、社会行政、官员制度等的制度,乃至于政府的组织结构、各个官职的职责任务和纪律。

但也有一些朝代,比如唐代、宋代没有实施过宪法,这是因为当时政治制度的稳定和效益的改善,使得不必要的改革和制定宪法的保护机制成为多余。

明朝就时常依赖宪章来实施改革。

明太祖朱元璋在位期间,制定了以《大明律例》为中心的重大改革,他把国家军队、士绅民间分类,把官吏和士绅分类,这就是明太祖将宪法运用于实践的开端。

清朝是中国历史上首度实施宪法的朝代,清朝的宪法有很多,其中最重要的是《清宪宗训》。

清朝依照此宪法,为官员制定了纪律,实行中央集权,以保证统一统治。

然而,由于清宪宗训过于狭隘和落后,即便是清朝最后时期,也被代之以《清宪宗训改编》,以更适应当时的社会条件,但这些改编仍无法挽救清朝衰落的命运。

民国时期,在中国宪法发展上出现了重大突破,民国政府颁布了若干宪法,其中最重要的是《中华民国宪法》,该宪法由中国政治家孙中山制定,明确确立了中国的议会制,民主制和人民代表大会制,并加强了中央集权,实行财政分权,保护人民权利和自由,但同时也存在一定的问题,使用过程中也存在许多问题。

1949年新中国成立,实行人民代表大会制度,由政府提起的《中华人民共和国宪法》于1954年正式颁布,实行毛泽东思想的统治。

为了国家更好的发展,毛泽东将国家社会主义制度,即“五权分置”的政治制度写入宪法,明确了国家机构的组织结构及其职责,并明确了人民的权利和自由,确立了中央与地方的分权分配关系。

简述我国宪法的历史发展过程新中国宪法的产生和发展 1949年秋,解放战争取得了基本胜利,新中国即将诞生。

以下是店铺为你整理的简述我国宪法的历史发展过程,希望大家喜欢!简述我国宪法的历史发展过程中国宪法的发展史主要是指新中国宪法的发展史。

1、1949 年9 月召开了具有广泛代表性的中国人民政治协商会议,制定了起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》,具有新民主主义性质。

2、1954 年9 月,一届人大第一次全体会议在《共同纲领》的基础上制定了我国第一部社会主义类型的宪法。

3、1975 年颁布的第二部宪法是一部内容很不完善并在指导思想上存在错误的宪法。

4、1978 年颁布了第三部宪法,虽然经过两次修改,但从总体上来说仍然不能适应新时期社会发展的需要。

5、1982年12月,五届人大第五次会议在全面修改1978年宪法的基础上,通过了新中国的第四部宪法,即现行宪法。

其继承和发展了1954年宪法,结构方面,除序言外,分为总纲,公民的基本权利和义务,国家机构,国旗、国徽、国歌、首都,共4章138条。

6,、2004年宪法修正案的主要改动内容有:在宪法序言中增加“三个代表”这一指导思想;在宪法序言关于爱国统一战线组成结构的表述中增加“社会主义事业的建设者”;将国家的土地征用制度修改为:“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿”;国家对非公有制经济的政策在“引导、监督和管理”之外,增加了“鼓励、支持”;将国家对公民私人财产的政策修为:“公民的合法的私有财产不受侵犯。

国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。

国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿”;增加:“国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度”;增加:“国家尊重和保障人权”;全国人大应有特别行政区的代表;戒严改为紧急状态;增加"进行国事活动"的职权;地方人大的任期统一为5 年;《义勇军进行曲》正式成为国歌。

我国现行宪法的发展历程

我国现行宪法的发展历程可以追溯到1949年中华人民共和国成立。

以下是我国现行宪法的主要发展历程:

1. 1954年:第一部宪法

中华人民共和国第一部宪法于1954年颁布实施,明确了中国是以工人阶级和劳动人民为主体的社会主义国家,规定了国家的根本制度和基本原则。

2. 1975年:第二部宪法

在历经文化大革命和“批林批孔”运动后,中国于1975年颁布实施了第二部宪法。

该宪法强调无产阶级专政下的继续革命,突出了党的领导地位。

3. 1978年:恢复宪法秩序

随着改革开放的开始,中国政府意识到需要恢复宪法秩序。

于是在1978年通过决议,宣布第二部宪法失效,并恢复第一部宪法。

4. 1982年:现行宪法的颁布

1982年12月4日,中国第五届全国人民代表大会通过新的宪法,即现行宪法,并于1983年生效实施。

这部宪法确立了四项基本原则,包括坚持中国共产党的领导、人民民主专政、社会主义道路和马克思主义、列宁主义、毛泽东思想的指导地位。

5. 1988年至2018年:宪法修正

自1988年以来,中国多次进行了宪法修正。

这些修正主要涉及经济改革、社会进步、法治建设和人权保障等方面的内容。

其中最重

要的修正是2004年,明确保护公民的私有财产权利。

总体而言,我国现行宪法的发展历程反映了中国社会的变革和发展,确立了中国特色社会主义的基本制度框架,并为国家的发展和稳定提供了法律保障。

中国的宪法历程可以追溯到20世纪初,以下是我国宪法历程的简要概述:

清朝末年:清朝末年,中国开始尝试制定宪法。

辛亥革命后,中国建立了第一共和国,颁布了一系列宪法,如《中华民国临时约法》(辛亥宪法)等。

然而,政治动荡和战乱导致宪法的执行和稳定性受到挑战。

1949年:中华人民共和国成立后,中国制定了第一部宪法,即《中华人民共和国临时宪法》,它是一部临时宪法,标志着新中国的成立。

1954年:中国制定了首部正式的宪法,即《中华人民共和国宪法》。

这部宪法确立了中国的国家制度和基本法治原则,包括社会主义性质、人民代表大会制度等。

1975年:宪法经历了一次重要修宪,反映了中国社会主义建设的实际需要。

此次修宪强调了四项基本原则:党的领导、人民民主专政、马克思列宁主义政党的领导、社会主义经济制度。

1982年:中国制定了现行的《中华人民共和国宪法》。

这是一部重要的宪法,明确了中国社会主义的基本制度和原则,强调了人权和法治的保护,同时开放了经济改革的空间。

2004年:宪法进行了一次较大规模的修宪,其中包括强调"依法治国"的原则和保障公民财产权等。

这次修宪体现了中国改革开放以来的发展和政治变革。

2018年:宪法再次修宪,增加了关于监察委员会设立和监察体制改革的内容,以强化反腐败斗争。

总的来说,中国的宪法历程反映了国家政治、社会和经济的发展。

宪法是中国政治体制和法治建设的基础文件,它的修宪体现了中国在不同历史时期的政治变革和发展方向。

宪法不仅是国家法律体系的基础,也是中国社会主义制度和法治建设的指导性文件。

中华人民共和国宪法发展历程中华人民共和国宪法的发展历程可以追溯至1949年中华人民共和国成立之初。

以下是它的发展历程的一些关键时段和事件:1. 1949年:中华人民共和国成立后,国旗、国徽、国歌等国家标志形式首次在宪法中确定,确立了中国的国家制度和国家机关的组织结构。

2. 1954年:中华人民共和国第一部宪法《中华人民共和国宪法》正式颁布施行。

这部宪法总结了新中国成立以来的革命经验和政治制度安排,明确了中国的国体、政体和基本权利。

3. 1975年:中国制定了第二部宪法《中华人民共和国宪法(草案)》,这部宪法反映了文化大革命时期中国政治的特点。

然而,这一草案在文化大革命结束后没有获得通过。

4. 1978年:中国改革开放的号角吹响,宪政改革成为社会发展的重要议题。

这一年,中国制定了第三部宪法《中华人民共和国宪法(草案)》,对人民代表大会制度进行了重大修改,提出了保护人民民主和权利的原则,反映了社会主义的发展趋势。

5. 1982年:第五届全国人民代表大会通过了现行的《中华人民共和国宪法》。

这一宪法确立了中国的基本国情和基本政治制度,保障了公民的基本权利和自由。

6. 1988年:第七届全国人民代表大会通过了对宪法的第五次修宪。

这次修宪使中国的社会主义改革开放更为深入,宪法中加入了对个人经济和市场经济的相关规定。

7. 1999年:第九届全国人民代表大会通过了对宪法的第六次修宪。

修宪使中国宪法更加贴近实际,反映了国民经济发展和社会改革的需要。

8. 2018年:第十三届全国人民代表大会通过了宪法修正案,此次修宪主要是修改和完善有关国家监察体制的相关规定,加强了反腐败工作。

以上是中华人民共和国宪法发展的一些重要里程碑和事件,宪法的发展历程与中国国家的政治、经济和社会发展息息相关,体现了中国的治理理念和政治制度的不断创新和完善。

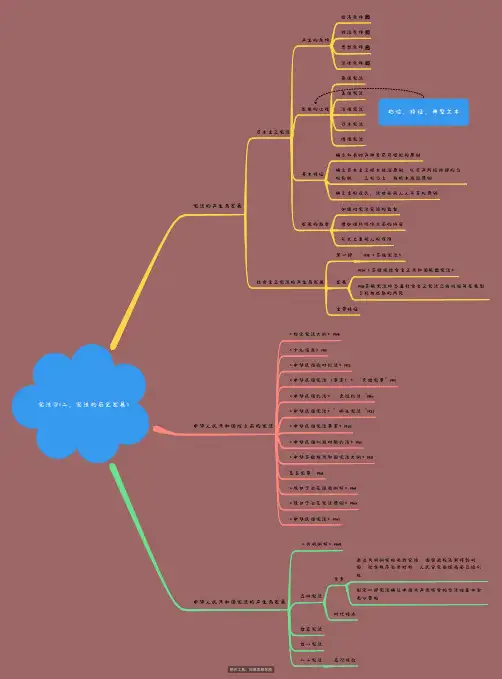

宪法学(二、宪法的历史发展)宪法的产生与发展资本主义宪法产生的条件经济条件政治条件思想条件法律条件发展的过程英国宪法美国宪法法国宪法日本宪法德国宪法基本特征确立私有财产神圣不可侵犯的原则确立资本主义根本政治原则,以资产阶级内部的分权制衡,“三权分立”为根本政治原则确立主权在民、法律面前人人平等的原则发展的趋势加强对宪法实施的监督增加国际协作方面的内容形式上重视人权保障社会主义宪法的产生与发展第一部1918《苏俄宪法》发展1924《苏维埃社会主义共和国联盟宪法》1936苏联宪法标志着社会主义宪法已经巩固并发展到了较为成熟的阶段主要特征中华人民共和国成立前的宪法《钦定宪法大纲》1908《十九信条》1911《中华民国临时约法》1912《中华民国宪法(草案)》“天坛宪草”1913《中华民国约法》:袁记约法“1914《中华民国宪法》”贿选宪法“1923《中华民国宪法草案》1925《中华民国训政时期约法》1931《中华苏维埃共和国宪法大纲》1931"五五宪草”1936《陕甘宁边区施政纲领》1941《陕甘宁边区宪法原则》1946《中华民国宪法》1947中华人民共和国宪法的产生与发展《共同纲领》1949五四宪法背景通过共同纲领的有效实施,国家政权逐渐得到巩固,社会秩序逐步好转,人民安定团结局面已经形成制定一部宪法确认中国共产党领导的合法性是非常有必要的时代特点七五宪法七八宪法八二宪法五次修改地位、特征、典型文本。

中国宪法发展历史中国宪法的发展历史可以追溯到20世纪初。

以下是中国宪法的主要发展阶段:1.辛亥革命与中华民国宪法(1912年):辛亥革命爆发后,清朝灭亡,中华民国成立。

在这一历史背景下,制定了第一部中华民国宪法,于1912年颁布实施。

这是中国历史上第一部正式的宪法,其中包括了宪政、三权分立等基本原则。

2.蒋中正时期与“临时约法”(1931年):在国共内战时期,由于国共两党的合作,制定了“临时约法”作为国家法基础。

这一时期的宪政基础主要集中在政治协商会议及其机构上,没有真正意义上的宪法。

3.中华人民共和国宪法(1954年):随着中华人民共和国的成立,于1954年颁布了第一部中华人民共和国宪法。

这一宪法确立了中国的社会主义制度,明确了国家的根本制度和基本原则。

宪法将国家的领导权交给中国共产党,形成党的领导地位的宪法确认。

4.文化大革命期间宪法暂行规定(1975年):在文化大革命期间,原有的宪法被搁置。

在1975年,中国颁布了《中华人民共和国宪法暂行规定》,但这并没有在实践中得到充分贯彻。

5.宪法恢复与修改(1978年以后):随着改革开放的进行,中国宪法的地位逐渐恢复。

在1978年后,中国对宪法进行了多次修宪,其中最为重要的是1982年颁布实施的《中华人民共和国宪法》。

这一宪法确认了中国的社会主义制度,规定了国家的根本法律地位。

6.宪法修改与发展(21世纪):21世纪以来,中国宪法进行了多次修宪,以适应社会的发展和变化。

其中,2004年对宪法进行的修改将“社会主义事业是中国各族人民的共同事业”改为“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家”。

7.法治建设与宪法权威(近年):近年来,中国强调法治建设,宪法权威逐渐凸显。

全面依法治国成为国家治理的基本方略,宪法在法律体系中的地位得到加强。

总体而言,中国宪法发展历史经历了多个阶段,从最初的中华民国宪法到现代的中华人民共和国宪法,宪法的修宪和发展一直在适应国家和社会的发展需求。

我国宪法的历史演变前身:共同纲领1949年秋新中国建立前夕,新民主主义革命即将获得全国性胜利。

革命胜利后将要建立—个什么样的国家,如何把革命胜利的成果用法律形式固定下来,并且规定建国后的大政方针,作为全国人民共同遵循的准则,以便团结全国各族人民把革命和建设事业继续推向前进,这就迫切需要制定—部具有根本法性质的文件。

但在当时由于各方面条件限制,还不能立即召开由普选产生的全国人民代表大会并且制定一部完善的正式宪法。

在这种情况下,中国共产党邀请各民主党派、人民团体、人民解放军、各地区、各民族以及国外华侨等各方面的代表635人,组成中国人民政治协商会议,代表全国各族人民的意志,在普选的全国人民代表大会召开以前代行全国人民代表大会的职权。

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,以取代正在行宪状态、但不被中国共产党和中国民主同盟等党派承认的《中华民国宪法》,这部纲领具有临时宪法的性质,规定了政权机关的组成和新政府的军事、经济、文化教育、民族政策、外交政策。

良好开端:五四宪法1952年12月1日,中共中央下发了《关于召开党的全国代表会议的通知》,通知认为召开全国人民代表大会和制定宪法的条件已经具备,准备制宪。

1952年12月24日,第一届全国政协常委会第四十三次会议上,周恩来代表中国共产党提议起草宪法;政协通过了这一提议。

1953年1月1日,中共中央机关报《人民日报》把制定宪法列为1953年的三项任务之一。

1953年1月13日,中央人民政府委员会第二十次会议决定由毛泽东等三十余人组成宪法起草委员会,即形式上制宪机关为中央人民政府。

1953年底,毛泽东率宪法起草小组入住杭州西湖国宾馆。

约有一亿五千万人参与了首部宪法的讨论,提出的意见有138万多条。

另有各省、市、县人民代表大会的596万多名代表也发表了意见。

根据征求所得的意见,宪法起草委员会对原来的草案作修改后,交中央人民政府委员会举行临时会议讨论通过,形成了宪法送审稿。

简述我国宪法发展历程中国宪法是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。

中国宪法的发展历程经历了多个阶段,具有丰富的历史和现实意义。

以下是对中国宪法发展历程的简要概述:一、宪法的制定和修改中国宪法的制定和修改历程始于1954年。

当时,第一届全国人民代表大会第一次全体会议在北京召开,通过了《中华人民共和国宪法》,标志着中国宪法的诞生。

此后,中国宪法经历了多次修订,以适应国家发展的需要。

其中,较为重要的修订包括1982年宪法、2004年宪法修正案等。

二、宪法的内容中国宪法的内容涵盖了国家政治、经济、文化等各个领域。

宪法规定了国家的根本制度、国家性质、国家任务、公民基本权利和义务、国家机构等重要内容。

此外,宪法还对国旗、国歌、国徽、首都等国家象征进行了规定。

三、宪法的作用中国宪法的作用主要包括以下几个方面:1.确认国家性质和政治制度:宪法规定了国家的根本制度、国家性质和国家任务,保障了人民当家作主的地位。

2.规范国家权力运行:宪法规定了国家机构的组成和职责,保障了公民权利的行使和国家权力的合法行使。

3.保障公民基本权利:宪法规定了公民的基本权利和义务,保障了公民的自由和平等。

4.维护国家法制统一:宪法作为国家的根本大法,维护了国家法制的统一性和权威性。

四、宪法的实施中国宪法的实施主要包括以下几个方面:1.宪法解释:由全国人民代表大会常务委员会负责对宪法的解释和监督实施。

2.宪法监督:全国人民代表大会及其常务委员会负责监督宪法的实施,对违反宪法的行为进行处理。

3.宪法宣传:各级政府和媒体负责宣传宪法,提高公民的宪法意识和法律意识。

五、宪法的发展趋势随着国家的发展和社会的进步,中国宪法将继续不断完善和发展。

未来,中国宪法的发展将更加注重以下几个方面:1.完善公民权利保障:进一步加强对公民基本权利的保障,促进社会公平正义。

2.加强国家机构建设:进一步完善国家机构设置和职责,提高国家治理能力和水平。

3.推进法治建设:加强法治宣传和教育,推动法治建设深入人心。

新中国宪法发展历史

新中国宪法的发展历史可以追溯到中华人民共和国成立后的1949年。

以下是新中国宪法发展的主要里程碑:

1.1949年:中华人民共和国成立后,通过《中华人民共和国共同纲领》,这可以被视为新中国宪法的雏形。

2.1954年:中华人民共和国通过了第一个宪法——《中华人民共和国宪法》。

此宪法将中国定义为人民民主专政的社会主义国家,并明确了国家的基本制度和权利保障。

3.1975年:中国通过了第二个宪法修正案,将宪法称为《中华人民共和国宪法(试行)》,强调无产阶级专政、人民民主独裁、党的领导等核心原则。

4.1978年:中国开始改革开放,为了适应新的政治经济形势,颁布了《关于修改部分宪法条款的决定》,对宪法进行部分修改。

5.1982年:中国通过了第三个宪法修正案,将宪法称为《中华人民共和国宪法》,明确了中国社会主义法治方向的原则和制度。

6.1988年:中国通过了第四个宪法修正案,对宪法进行了一些修订,进一步完善了社会主义法治的体系。

7.1999年:中国通过了第五个宪法修正案,增加了保护公民人

权和基本自由的规定。

8.2004年:中国通过了第六个宪法修正案,增加了私有财产权的保护,加强了市场经济的法治。

总体来说,新中国宪法的发展历程反映了中国社会主义法治的不断完善和发展,也体现了党的领导地位的变化和人民权利的保障的逐步加强。

宪法的发展历程自古以来,人类社会就有着各种形式的法律制度。

然而,在现代国家的法律体系中,宪法作为最高法律文件,具有至高无上的权威地位。

宪法的发展历程可以追溯到古代国家的法律制度,经过数千年的演变和发展,逐渐形成了现代国家宪法的体系。

在古代国家,统治者通常通过君主权力来制定法律。

例如,古代埃及的法典《黑塞普司法典》和古代中国的法律文化《周礼》等皆为早期法律体系的典范。

然而,这些法律并非真正的宪法,缺乏对国家权力制约和公民权利保障的概念。

随着时间的推移,欧洲的启蒙时代为宪法的发展奠定了基础。

启蒙思想家们开始提倡统治者应受制约、人民享有自由和权利。

18世纪美国独立战争的胜利,以及1787年美国宪法的颁布,被认为是现代民主宪法的里程碑。

美国宪法确立了三权分立和个人权利保护的原则,为后来的宪法奠定了基本框架。

19世纪,民族主义运动和革命风潮在欧洲大陆兴起。

随着各个国家的独立和民主化进程,宪法开始在更多国家中得到采纳。

例如,1814年挪威颁布了欧洲大陆上第一部现代宪法,标志着欧洲国家宪政制度的兴起。

此后,欧洲各国相继通过宪法确立了公民的权利和自由,限制政府的权力,并建立起了现代民主宪政制度。

20世纪,宪法的发展进入了一个新的阶段。

随着世界范围内的民主运动和宪政革命,越来越多的国家开始制定、修订或重新颁布宪法。

例如,1949年,联合国大会通过了世界上第一个全面宪法法案《世界人权宣言》,标志着国际宪政法的发展。

此后,许多国家的宪法都将法律体系与国际人权标准相结合。

到了21世纪,宪法的发展趋势呈现多元化。

随着科技和社会变革的迅速发展,各国纷纷对宪法进行修订,并根据国内外形势的变化进行相应的调整。

例如,一些国家通过宪法修正案或完全新的宪法,增加了对环境保护、数字权利和性别平等等议题的规定。

总体而言,宪法的发展历程是一个漫长而不断进步的过程。

它不仅记录了国家的法律框架和权力机构的组织,也反映了社会的价值观和发展方向。

我国现行宪法的发展历程中国宪法作为我国的根本大法,经历了漫长的发展历程。

现行宪法是我国第四部宪法,它的发展一直与我国的社会变革和政治发展紧密相连。

下面将从1949年中华人民共和国成立、1954年第一部宪法、1978年宪法修正案、1982年第二部宪法和2018年宪法修改等方面,介绍我国宪法的发展历程。

1949年中华人民共和国成立后,我国开始编写和实施宪法。

1954年,第一部宪法正式颁布,这是新中国的第一部宪法。

该宪法是在中国革命胜利、中华人民共和国宪法颁布和第一个五年计划实施的历史背景下制定的。

这部宪法明确了国家的政治制度、经济制度和组织机构,确立了社会主义制度的基本原则。

宪法规定的人民代表大会制度、国家主席制度等政治制度为后来宪法的发展奠定了基础。

然而,由于我国的政治、经济和社会发展面临许多新的课题和挑战,第一部宪法在实践中暴露出一些问题。

在1978年中国实行改革开放政策之后,邓小平提出了“四个现代化”建设的目标,这要求对宪法进行相应的修改。

1978年宪法修正案的通过,对前一宪法进行了一系列重要的修订。

此次宪法修正案明确了我国的基本政治制度是以人民代表大会制度为核心,同时加强了人民对国家事务的直接参与和监督权限。

这次修宪是我国宪法发展的重要里程碑,它标志着我国宪法发生了重要的变革。

1982年,中国第四部宪法-中华人民共和国宪法正式颁布实施。

这部宪法以人民为中心,强调人民权利的保护和发展,明确规定了公民的基本权利、基本义务以及国家机构的职责和权力分工。

宪法规定了我国社会主义的基本经济制度、政治制度和法律制度,为我国社会主义现代化建设提供了制度保障。

此后,中华人民共和国宪法成为我国的根本大法,为我国政治、经济、文化和法律发展提供了重要的准则和原则。

2018年,中华人民共和国宪法再次进行了修改。

此次宪法修改进一步强调了党的领导地位,明确了中国特色社会主义制度的优越性,强调了人民对国家事务的参与和监督,推动了中国特色社会主义制度和国家治理体系的现代化。

新中国成立以来我国宪法的发展历程以及修改新中国成立以来,我国宪法经历了多次的制定、修订与完善,以适应国家政治、经济和社会发展的需要。

以下是我国宪法的发展历程以及历次修改的主要内容:一、宪法的制定1949年10月1日,中华人民共和国成立,第一届中央人民政府委员会根据共同纲领制定了《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定了国家的国体、政体和各项基本政策,具有临时宪法的性质。

1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次全体会议在《共同纲领》的基础上制定了我国第一部社会主义类型的宪法——1954年宪法。

二、宪法的修正1975年1月17日,第四届全国人民代表大会第一次全体会议通过了修改后的新宪法,即1975年宪法。

由于当时历史条件的限制,这部宪法未能彻底清理和排除“文化大革命”期间一些极左思潮的影响,在条文上还保留着许多不正确的政治理论观念和不适应客观实际情况的条文规定。

1978年3月5日,第五届全国人民代表大会第一次全体会议通过了经重新修改制定的《中华人民共和国宪法》,即1978年宪法。

由于当时历史条件的限制,这部宪法未能彻底清理和排除“文化大革命”期间一些极左思潮的影响,在条文上还保留着许多不正确的政治理论观念和不适应客观实际情况的条文规定。

三、现行宪法的形成与历次修改1982年1月16日,全国人大常委会法制工作委员会研究室《关于宪法修改草案几个问题的说明》指出:“我国现行宪法是1982年制定的,这是在粉碎‘四人帮’反革命集团的十年内乱之后,在拨乱反正和改革、开放的新的历史时期制定的一部全新的宪法。

”现行宪法的形成,经历了以下三个阶段:起草宪法草案、全民讨论宪法草案、全国人大通过宪法。

从1954年第一部宪法诞生至今,我国现行宪法是在长期革命和建设实践的基础上,经过全民讨论而制定的,是集中人民共同意志的结果,是国家的根本大法。

现行宪法的诞生和历次修改完善,都是在中国共产党领导下进行的;现行宪法实施以来所取得的一系列成就,都是在中国共产党领导下实现的。

新中国宪法发展历程(一)共同纲领1949年9月29日,中国人民政治协商会议第一届全体会议选举了中央人民政府委员会,宣告了中华人民共和国的成立,并且通过了起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》。

1949年颁布的《中国人民政治协商会议共同纲领》,虽不是真正意义上的宪法,却为宪法的订立奠定了基础。

(二)五四宪法五四宪法第一部《中华人民共和国宪法》于1954年9月20日在第一届全国人民代表大会第一次会议上通过,共4章106条。

被称为五四宪法。

五四宪法是一部较为完善的宪法。

这是中华人民共和国的第一部宪法,是在对建国前夕由全国政协制定的起临时宪法作用的《共同纲领》进行修改的基础上制定的。

(三)七五宪法是一部有严重缺点、错误的宪法(可参阅文化大革命)。

第二部《中华人民共和国宪法》于1975年1月17日在第四届全国人民代表大会第一次会议上通过,共30条,被称为七五宪法。

当时仍处于文化大革命时期,所以带有比较浓重的文革色彩。

(四)七八宪法第三部《中华人民共和国宪法》于1978年3月5日在第五届全国人民代表大会第一次会议上通过,共4章60条。

被称为七八宪法。

(五)八二宪法八二宪法我国当前现行宪法。

1982年12月4日,中华人民共和国第四部宪法在第五届全国人大第五次会议上正式通过并颁布。

并根据1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》和2004年3月14日第十届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》进行了修正。

2018年3月11日,十三届全国人大一次会议通过了宪法修正案,与时俱进地体现了党的主张、国家意志和人民意愿的有机统一,就新时代如何坚持和发展中国特色社会主义、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦,以根本法的形式给出了答案。

宪法几次修订发展历程我国宪法自颁布实施以来已经经历了五次修订,其发展历程不仅体现了我国法律制度的不断完善,也集中反映了我国社会经济发展的变革和人民权益的保护。

首次宪法修订是在1982年,这次修订主要是为了适应当时我国社会主义事业发展的要求,确立了中国共产党的领导地位,并将所反映的国家的政治、经济、文化等方面的原则和制度进一步明确和完善,强调了公民的基本权利和义务,并规定了国家机关的构成和职权等。

这次修订为我国宪法的发展奠定了基础,为我国政治体制改革和社会主义法治建设提供了法律保障。

第二次宪法修订是在1988年,此次修订以我国改革开放的需要为背景,进一步完善了宪法法律制度,扩大了公民的基本权利,对国家机关的组织和职权作了进一步规定,明确了国家宪法法律的效力和尊严,进一步加强了政党组织的政治地位和社会主义民主政治制度建设。

第三次宪法修订是在1993年,此次修订主要是为了适应我国经济社会发展的需要,在保留原宪法基本原则和制度的基础上,进一步增加了社会主义市场经济制度的规定,强调了公民民主权利的保障。

此次修宪为我国宪法体系的建设打下了重要基础,对于改革开放和现代化建设的推进起到了积极作用。

第四次宪法修订是在1999年,此次修订主要是为了适应我国社会主义市场经济发展的需要,强调了市场经济的基本制度安排,并对国家的社会主义性质、公民权利和法治建设等内容进行了进一步完善。

此次修宪在我国政治体制改革和社会主义法治建设方面起到了积极作用。

第五次宪法修订是在2004年,此次修订主要是为了适应中国特色社会主义进入新的发展阶段和我国改革开放取得新成就的需要。

这次修订强调了党的领导地位、社会主义本质、公民的基本权利和法治的重要性,进一步完善了宪法的基本原则和制度安排。

此次修宪为我国进一步推进改革开放和现代化建设提供了法律保障,也对于维护国家的长治久安和实现人民的幸福和谐社会具有重要意义。

通过这几次修宪的历程,我们可以看到我国宪法的发展是与国家建设、社会发展和人民权益保护相一致的。

新中国宪法的产生和发展过程(一)《共同纲领》,由中国人民政治协商会议第一届全体会议于1949年9月为新中国的建立而制定颁布的。

它规定了新中国的国体、政体和公民的基本权利与义务等国家基本制度与重大问题及在政治、经济、文化、教育、民族和外交等方面的基本政策,起到了临时宪法的作用。

(二)1954年宪法,由第一届全国人大第一次会议通过。

规定了我国的国家性质、基本经济制度和政治制度、过渡到社会主义的方法和步骤,及公民在法律上一律平等和公民享有的基本权利和自由。

这是我国第一部社会主义类型的宪法。

(三)1975年宪法,由第四届全国人大第一次会议通过。

因特定的历史原因,它从总体上强调阶级斗争为纲,因而不可避免地存在严重的缺点和错误。

(四)1978年宪法,由第五届全国人大第一次会议通过。

在一定程度上纠正了1975年宪法的极左倾向,但由于当时许多是非问题在理论上和政治上还未能分清,因此尽管经过两次修改,1978年宪法从总体上仍不能适应国家生活和社会生活的需要。

(五)1982年宪法,由第五届全国人大第五次会议通过,是我国现行宪法。

规定了公民的基本权利义务、国家机构、国旗国徽、首都等,其体现的基本精神有:集中力量进行社会主义现代化建设;发展社会主义民主,健全社会主义法制;维护国家统一和民族团结;坚持改革开放,进行经济体制和政治体制改革。

1988年、1993年、1999年、2004年全国人大四次以宪法修正案的方式对1982年宪法进行了修改和补充。

(六)什么是国体?国体亦称国家性质,即国家的阶级本质,它是由社会各阶级,阶层在国家中的地位所反映出来的国家的根本属性。

(七)我国的国体是什么?其本质特征有哪些?就我国而言,现行宪法第1条明确规定了我国的国家性质:“中华人民共和国的根本制度是社会主义制度”。

社会主义制度的本质特征是:在政治上实行工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主专政;在经济上是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,以按劳分配为主体、多种分配方式并存;在精神文明上是社会主义精神文明。