沸腾传热过程

- 格式:ppt

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:28

基于Fluent中DPM的水滴蒸发冷凝和沸腾过程中传热传质的规律和程序实现Fluent是一款流体动力学软件,其中包含了离散相方法(DPM)用于模拟颗粒的运动和传热传质过程。

水滴的蒸发、冷凝和沸腾过程都是与传热传质密切相关的现象。

本文将介绍基于Fluent中DPM的水滴蒸发、冷凝和沸腾过程中的传热传质规律以及相应的程序实现。

1.水滴的蒸发过程:水滴在蒸发过程中,会受到环境中的热量传递,水分子在水滴内部形成蒸汽,并从水滴表面逐渐蒸发。

蒸发过程中的传热传质可以通过Fluent中DPM模型来模拟。

首先,需要构建一个包含水滴颗粒和气体介质的计算域。

水滴颗粒的初始位置、粒径和质量可以根据实际情况进行设定。

其次,通过设定水滴颗粒的表面属性,如温度、蒸汽质量分数等,来模拟水滴的蒸发过程。

可以通过设定边界条件或者设置适当的物理模型来实现。

针对传热传质规律,可以使用DPM中的蒸发模型。

该模型基于物理机理,考虑了水滴表面温度、湿度、传热参数以及气体介质中水分浓度梯度等因素,通过数值方法求解蒸发过程中的能量和质量传递方程。

2.水滴的冷凝过程:水滴在冷凝过程中,会释放热量给周围环境,水蒸气在与冷凝表面接触时变成液体。

冷凝过程中的传热传质可以同样通过Fluent中DPM模型来模拟。

与水滴蒸发相反,冷凝过程需要考虑水滴颗粒与冷凝表面间的传热传质。

可以通过设定边界条件或者设置适当的物理模型来实现。

针对传热传质规律,可以使用DPM中的冷凝模型。

该模型同样基于物理机理,考虑了水滴表面温度、湿度、传热参数以及冷凝表面与水滴颗粒的接触区域等因素,通过数值方法求解冷凝过程中的能量和质量传递方程。

3.水滴的沸腾过程:水滴在沸腾过程中,会迅速产生蒸汽,并从液态转化为气体态。

沸腾过程中的传热传质也可以通过Fluent中DPM模型来模拟。

为模拟水滴的沸腾过程,需要考虑水滴颗粒的表面属性、液相和气相的传热传质过程。

可以通过设定边界条件或者设置适当的物理模型来实现。

1.核态沸腾:在加热面上产生汽泡,换热温差小,且产生汽泡的速度小于汽泡脱离加热表面的速度,汽泡的剧烈扰动使表面传热系数和热流密度都急剧增加。

2.膜态沸腾:在加热表面上形成稳定的汽膜层,相变过程不是发生在壁面上,而是汽液界面上,但由于蒸汽的导热系数远小于液体的导热系数,因此表面传热系数大大下降。

3.影响自然对流传热系数的主要因素有:(流动起因,流动速度,流体有无相变,壁面的几何形状、大小和位置,流体的热物理性)4.沸腾的临界热通量是指(当壁面过热度大到某一程度时,汽泡来不及脱离加热面而开始连成不稳定的汽膜,即由核态沸腾开始向膜态沸腾过渡,出现临界点的热流密度)5.减小管内湍流对流传热热阻的方法(增加流速,采用短管。

改变流体物性,增加换热面积,扰流,采用导热系数大的流体用小管径等)6.反映对流传热强度的准则称为努塞尔准则7.管内充分发展湍流的传热系数与平均流速U的0.8次方成正比,与内径D的0.2次方成反比。

8.大空间自然对流处于湍流状态时有自模化特征,此时传热系数与尺寸无关9.自然对流传热在湍流条件下发生关于特征尺度L的自模化现象10.在蒸汽的凝结过程中珠状凝结的传热系数大于膜状凝结11.自然对流传热是指流体在浮升力作用下的对流12.管槽内对流传热的入口效应是指(流体入口段由于热边界层较薄而具有较高的对流传热系数)13.流体在大空间沿竖壁作自然对流传热时,对于湍流工况,其对流传热系数正比于竖壁高度的0次方14.大容器沸腾曲线分为自然对流、核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾四个区段15.流体纯自然对流传热的准则方程可写成Nu=f(Gr,Pr)流体掠过平板对流传热时,在下列边界层各区中,温度降主要发生在层流底层(1)主流区 (2)湍流边界层(3)层流底层(4)缓冲区 (5)湍流核心区16.空气自然对流传热系数与强迫对流时的对流传热系数相比要小的多是从核态沸腾过渡到膜态沸腾的转折点17.沸腾的临界热流量qc18.液体沸腾时,汽泡内的压力大于汽泡外液体的压力表面张力19.定型准则是指全部由已知量构成的准则20.工程中,较为常用的沸腾工况是指核态沸腾21.下述哪种手段对提高对流传热系数无效?(1)提高流速(2)增大管径(3)采用入口效应 (4)采用导热系数大的流体22.Nu(努谢尔特)准则反映2)对流传热强度23.判断管内湍流强制对流是否需要进行人口效应修正的依据是l/d<5024.相变传热的特征为)液体的表面张力、汽化潜热25.冷却液润湿壁面的能力取决液体的表面张力、液体与壁面间的附着力26.在饱和沸腾时,随着壁面过热度的增高将会出4 个换热规律全然不同的区域。

沸腾传热强化技术及方法

沸腾传热强化技术及方法是近年来受到越来越多的关注的技术,它能够显著提高传热效率,降低传热过程中的能耗。

沸腾传热强化技术及方法是一种在热传导过程中利用沸腾现象改善传热效率的技术,它主要通过改变传热介质的状态,使流体进入沸腾状态来提高传热效率。

沸腾传热强化技术及方法的主要方法包括:一种是通过改变传热介质的压力来改变沸腾温度,使流体进入沸腾状态,从而提高传热效率;另一种是通过改变流体的流速来改变沸腾温度,使流体进入沸腾状态;还有一种是可以通过改变流体的物性来改变沸腾温度,使流体进入沸腾状态。

沸腾传热强化技术及方法的应用场合非常广泛,主要用于控制热传导过程中的温度场、改善传热介质的流量分布、缩短传热过程的时间,以及在高压和超高压条件下的传热研究等。

沸腾传热强化技术及方法的使用,不仅可以提高传热效率,而且还可以节约能源,改善热能利用效率。

此外,沸腾传热强化技术及方法还具有一定的局限性,比如传热过程中存在较大的压力损失,同时也存在一定的操作风险,因此在沸腾传热强化技术及方法的运用中,必须谨慎操作,以避免因不当操作而可能带来的损失。

总之,沸腾传热强化技术及方法是一种可以显著提高传热效率的技术,它的应用场景非常广泛,可以节约能源,改善热能利用效率,但是在运用中也应该谨慎操作,以免造成不必要的损失。

沸腾的主要原理沸腾是一种常见的物理现象,指的是液体在受热时产生气泡,并且气泡在液体中不断上升和破裂的过程。

沸腾不仅在日常生活中广泛存在,而且在工业、科学等领域也有重要应用。

本文将详细介绍沸腾的主要原理。

一、沸腾的定义和特点沸腾是指液体受热时产生气泡,并且气泡在液体中不断上升和破裂的过程。

通常情况下,当液体温度达到其饱和温度时,就会开始出现沸腾现象。

沸腾具有以下特点:1. 液体内部存在高温区和低温区。

高温区位于气泡周围,低温区则位于气泡下方。

2. 气泡自下而上运动,并且大小逐渐增大。

3. 气泡破裂时会发出爆裂声,并释放出大量热量和水蒸汽。

二、沸腾的三个阶段通常情况下,沸腾可以分为三个阶段:起始阶段、稳定阶段和恶化阶段。

1. 起始阶段:液体开始受热后,温度逐渐升高,直到达到液体的饱和温度。

此时,液体中开始出现微小气泡,并且气泡大小逐渐增大。

2. 稳定阶段:当液体温度达到饱和温度后,气泡数量迅速增加,并且大小趋于稳定。

此时,液体内部存在高温区和低温区,气泡在高温区产生,在低温区破裂。

3. 恶化阶段:当热量输入过大或者液体压力过小时,沸腾会进入恶化阶段。

在这个阶段中,气泡数量迅速增加,并且大小不断增大。

同时,气泡运动速度也变得非常快,并且在液面上形成一个类似喷泉的结构。

这种情况下,沸腾会对设备造成损坏或者危险。

三、沸腾的主要原理沸腾是由多种因素共同作用产生的物理现象。

其中最主要的因素包括以下几个方面:1. 温度差异:沸腾是由于液体内部存在高温区和低温区而产生的。

当热量输入到液体中时,高温区会产生气泡,低温区则会使气泡破裂。

2. 液体性质:不同的液体具有不同的沸点和表面张力。

这些因素都会影响沸腾现象的发生。

3. 液体压力:液体压力越大,沸点也就越高。

当液体压力降低时,沸点也会随之降低。

4. 外界条件:外界环境对沸腾现象也有一定影响。

例如,当空气湿度较高时,水分子会在气泡周围凝结成小水滴,从而影响气泡的运动。

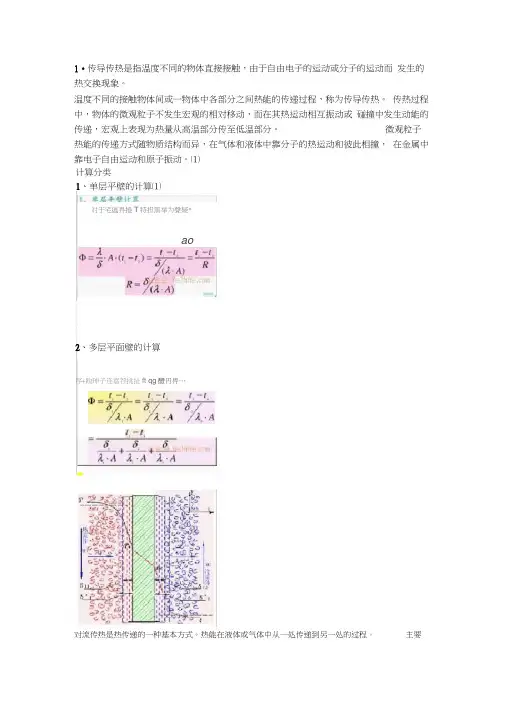

1•传导传热是指温度不同的物体直接接触,由于自由电子的运动或分子的运动而 发生的热交换现象。

温度不同的接触物体间或一物体中各部分之间热能的传递过程,称为传导传热。

传热过程中,物体的微观粒子不发生宏观的相对移动,而在其热运动相互振动或 碰撞中发生动能的传递,宏观上表现为热量从高温部分传至低温部分。

微观粒子 热能的传递方式随物质结构而异,在气体和液体中靠分子的热运动和彼此相撞, 在金属中靠电子自由运动和原子振动。

⑴对流传热是热传递的一种基本方式。

热能在液体或气体中从一处传递到另一处的过程。

主要计算分类对于宅瘟畀捲T 特担黑举为聲疑*ao2、多层平面壁的计算1、单层平壁的计算⑴序+购珅子连嘉荐挑扯ft qg 醴円畀…是由于质点位置的移动,使温度趋于均匀。

是液体和气体中热传递的主要方式。

但也往往伴有热传导。

通常由于产生的原因不同,有自然对流和强制对流两种。

根据流动状态,又可分为层流传热和湍流传热。

化学工业中所常遇到的对流传热,是将热由流体传至固体壁面(如靠近热流体一面的容器壁或导管壁等),或由固体壁传入周围的流体(如靠近冷流体一面的导管壁等)。

这种由壁面传给流体或相反的过程,通常称作给热。

定义对流仅发生于流体中,它是指由于流体的宏观运动使流体各部分之间发生相对位弯管中的对流传热⑴由于流体间各部分是相互接触的,除了流体的整体运动所带来的热对流之外,还伴生有由于流体的微观粒子运动造成的热传导。

在工程上,常见的是流体流经固体表面时的热量传递过程,称之为对流传热。

[2]对流传热通常用牛顿冷却定律来描述,即当主体温度为tf的流体被温度为tw 的热壁加热时,单位面积上的加热量可以表示为q=a(tw-tf),当主体温度为tf的流体被温度为tw的冷壁冷却时,有q=a(tf-tw)式中q为对流传热的热通量,W/m2 a 为比例系数,称为对流传热系数,W/(m2「C)。

牛顿冷却公式表明,单位面积上的对流传热速率与温差成正比关系。

液体沸腾的两种基本形式液体沸腾是一种常见的物理现象,当液体受热至一定温度时,液体表面开始产生气泡,并且迅速升起,这就是液体沸腾。

液体沸腾是液体受热和相变的一种表现形式,它有两种基本形式:自由沸腾和沸腾崩溃。

自由沸腾自由沸腾是指液体在受热的过程中,液体内部的各个部位都能够产生气泡,液体呈现出均匀沸腾的状态。

当液体受热至沸点时,液体内部的各个微观区域达到同一温度,液体内的分子都能够获得足够的能量跃升至液体表面形成气泡。

这些气泡由于受到液体周围的压力,很快上升并破裂释放出热量,产生“咕嘟咕嘟”的声音。

自由沸腾有几个特点:1.气泡的大小和数量与热量输入有关,热量越大,气泡越大、数量越多。

2.自由沸腾过程中,液体温度一般保持稳定,即沸点温度。

3.自由沸腾是一种较低强度的传热方式,适用于许多物质的加热和热交换。

自由沸腾在自然界和工业生产中广泛应用,比如烧水时水壶内的水开始沸腾,火锅内的油开始沸腾等。

自由沸腾的产生对于传热和相变有着重要的作用,能够提高加热效率,并且能够在液体受热后迅速蒸发,减少热量损失。

沸腾崩溃沸腾崩溃是指液体在受热时,液体内部只有某个局部区域能够产生气泡,其他部位仍然处于相对静止的状态。

沸腾崩溃是一种不稳定的沸腾状态,当这个局部区域的气泡迅速上升并破裂时,周围液体的温度突然升高,产生爆炸性蒸汽,伴随着巨大的响声和喷涌。

沸腾崩溃有几个特点:1.沸腾崩溃的产生与液体的热传导性能有关,一般发生在热传导性能较差的液体中。

2.沸腾崩溃的过程瞬间而猛烈,可以产生巨大的热能和动能,对周围环境造成冲击和损坏。

3.沸腾崩溃常发生在不均匀加热的液体中,例如在加热过程中产生了局部的过热区域。

沸腾崩溃在实际应用中应尽量避免,因为它会对设备和环境造成不可预测的破坏。

为了避免沸腾崩溃,可以采取以下措施:1.均匀加热:避免液体出现不均匀加热的情况,减少局部过热的可能性。

2.提高热传导性:选择热传导性能好的材料或加入热传导性能增强的物质,提高液体的整体热传导性能。

沸腾的原理沸腾是一种相变现象,当液体受热升温到一定温度时,会发生剧烈的汽化现象,这就是沸腾。

沸腾是一种非常普遍的现象,我们在烧水、煮面、煮汤等日常生活中都会遇到沸腾的情况。

那么,沸腾的原理是什么呢?首先,我们需要了解液体的沸点。

沸点是指在一定的压力下,液体从液态转变为气态的温度。

不同的液体具有不同的沸点,一般来说,沸点越高的液体,需要的温度就越高。

当液体受热升温到达其沸点时,液体内部的分子能量增加,分子间的相互作用力被克服,液体表面的分子开始逃逸,形成气体。

这就是沸腾的基本原理。

其次,沸腾过程中的气泡现象也是很重要的。

当液体受热升温到达沸点时,液体内部会产生气泡。

这是因为液体内部的分子受热后能量增加,分子间的相互作用力减弱,液体表面的分子能够逃逸形成气泡。

这些气泡在液体中上升,当达到液体表面时,就会破裂释放出气体,这就是我们看到的沸腾现象。

另外,沸腾的速度和强度也与液体的性质和加热方式有关。

一般来说,液体的沸腾速度与加热面积成正比,加热面积越大,沸腾速度越快。

而且,液体的性质也会影响沸腾的速度和强度,例如水的沸腾速度要比油快,因为水的热导率要比油高,所以水受热后能够更快地传递热量给周围的液体,形成更多的气泡,从而加快沸腾速度。

最后,我们需要了解沸腾对于液体的影响。

沸腾是一种快速的传热方式,因为气泡的破裂和再生成,能够使液体内部的热量迅速传递到液体表面,从而加快液体的升温速度。

此外,沸腾也能够使液体中的杂质和气体从液体中逸出,起到了净化液体的作用。

总之,沸腾是一种常见的相变现象,其原理是液体受热升温达到沸点后,液体内部的分子能够逸出形成气体,同时产生气泡并破裂释放气体。

沸腾速度和强度与液体的性质和加热方式有关,沸腾对于液体的传热和净化起着重要作用。

希望通过本文的介绍,读者能够对沸腾的原理有更深入的了解。

电饭锅传热现象描述电饭锅传热现象描述电饭锅是我们日常生活中必不可少的厨房电器之一,它的主要作用是将米饭煮熟。

而电饭锅的加热原理则是利用电能将内胆中的水加热,使其沸腾并将米饭煮熟。

在这个过程中,传热现象起着至关重要的作用。

一、传热方式传热方式是指物体内部或物体之间能量转移的方式。

在电饭锅中,传热方式主要有三种:对流传热、辐射传热和导热。

1.对流传热对流传热是指在液体或气体内部由于温度差异而产生的流动,从而实现能量转移。

在电饭锅中,当内胆中的水被加热时,水会发生自然对流现象,即水底部温度升高后向上升起,形成一个循环流动。

这样就可以使整个内胆内部温度均匀分布。

2.辐射传热辐射传热是指通过空气或真空等介质进行能量转移。

在电饭锅中,加热管会发出辐射热,这种辐射热会被内胆吸收,并且通过内胆表面的辐射传递到外界。

这样就可以将内胆中的水加热,使其沸腾。

3.导热导热是指物体内部由于温度差异而发生的能量转移。

在电饭锅中,加热管和内胆之间有一层绝缘材料,这层绝缘材料可以减少加热管与内胆之间的导热现象,从而保证了电饭锅的安全性。

二、传热效率传热效率是指能量转移过程中能够实现的最大能量利用率。

在电饭锅中,传热效率主要受到以下因素的影响:1.加热管功率:加热管功率越高,传热效率就越高。

2.水位高度:水位过低或过高都会降低传热效率。

3.内胆材质:不同材质的内胆对传热效率有着不同程度的影响。

4.环境温度:环境温度越高,传热效率就越低。

三、传热过程传热过程是指能量从一个物体转移到另一个物体的过程。

在电饭锅中,传热过程主要分为以下几个阶段:1.加热管发出辐射热:加热管发出的辐射热会被内胆吸收。

2.内胆表面辐射传递:内胆表面吸收的辐射热会通过辐射传递到外界。

3.对流传递:内胆中的水被加热后,会发生自然对流现象,从而使整个内胆内部温度均匀分布。

4.水沸腾:当水温升高到一定程度时,就会发生沸腾现象。

此时,水中的气泡会不断产生并向上升起,从而形成一个循环流动。

沸腾炉构造和工作原理

沸腾炉是一种具有简单结构和高效能的热交换装置。

它主要由加热器、汽液分离器、汽液再分配器和汽液泵等组成。

工作原理如下:首先,加热器内的加热元件将传热介质(如水)加热至沸腾温度。

加热之后,液体在加热面产生热膜,逐渐升温使接触面积减小。

当液体温度达到饱和温度时,在加热面上产生沸腾,形成气泡。

这些气泡瞬间成熟并向上升腾,将热量带入气液混合体中。

然后,气液混合体进入汽液分离器,在其中进行分离。

气体(蒸汽)在分离器顶部排出,而液体则流回加热器进行循环。

沸腾炉的工作原理主要依靠沸腾传热来实现,由于沸腾特性的存在,能够大幅提高传热效率。

此外,沸腾炉还能够在较低的温度下实现高热效率,因为沸腾传热的热阻相对较小。

总的来说,沸腾炉通过沸腾传热的方式,将热能有效地转移至工质中,实现加热和蒸发的过程。

8. 凝结与沸腾换热8.1 知识结构1. 凝结换热(膜状凝结,珠状凝结,影响因素);2. 沸腾换热(气泡生成条件,大容器及管内沸腾现象,影响因素)。

8.2 重点内容剖析 8.2.1 相变换热与非相变换热的对比换热形式: 单相 相变 交换热量: (显热mc Δt ) (潜热mr )相对单位质量热容量: 1 ~100 ⇒ 介质流量 m ↓ 相对表面传热系数: 1 ~10 ⇒ 换热面积A ↓8.2.2 凝结换热现象蒸汽−→−<st t 液体——凝结蒸汽−−→−<swtt 壁面上凝结——凝结换热 膜状凝结——凝结液在壁面上铺展成膜 珠状凝结——凝结液在壁面上凝聚成液珠h 珠>>h 膜(表面改性技术)8.2.3 膜状凝结分析解及实验关联式 一. 努谢尔特假设:(1)纯净蒸汽层流液膜; (2)常物性;(3)蒸汽是静止的,气液界面上无对液膜的粘滞应力;(4)液膜的惯性可以忽略; (5)汽液界面上无温差;(6)膜内温度分布是线性的,即认为液膜内的热量转移只有导热而无对流作用; (7)液膜的过冷度可以忽略;(8)相对于液体密度,蒸汽密度可忽略不计; (9)液膜表面平整无波动。

二. 膜状凝结数学描述 简化后的微分方程:1. 动量方程(重力与粘性力平衡):022=+g dyu d l lρη (8-1)2. 能量方程(膜层只有导热)022=dyt d (8-2)3. 边界条件:y=0 时,u=0,t=t w (8-3) y=δ 时,s t t dydu ==,0δ(8-4)三. 分析解1. 竖壁层流分析解(膜层Re<1600)(求解过程参见参考文献[1]附录4)()[]4/14123Pr 943.0943.0GaJa c t t c gl Nu w s =⎥⎦⎤⎢⎣⎡⋅-⋅=ληγν (8-5) 式中:Ga ——伽利略准则(重力/粘性力) Ja ——雅各布准则(潜热/显热) 2. 水平圆管的层流膜状凝结分析解:()[]4/14123Pr 729.0729.0GaJa c t t c gd Nu w s =⎥⎦⎤⎢⎣⎡⋅-⋅=ληγυ (8-6)3. 球表面的层流膜状凝结分析解:()[]4/14123Pr 826.0826.0GaJa c t t c gd Nu w s =⎥⎦⎤⎢⎣⎡⋅-⋅=ληγυ (8-7)定性温度:膜层平均温度()2/w s t t +特征尺度(伽里略):竖壁:壁高l横管、球:外经d对比分析可见,当l/d=50时,横管的平均表面传热系数是竖管的两倍。

沸腾换热的重要特征

沸腾换热是一种在液体与固体或液体与气体之间进行热传递的现象。

它具有以下重要特征:

1. 高传热系数:沸腾换热过程中,由于液体物质的剧烈搅动和蒸汽形成的泡沫层的存在,使得传热系数大幅提高,比传统的对流换热方式高几个数量级。

2. 均匀的温度分布:沸腾换热能够实现热量在液体中均匀分布,从而减小局部热应力,确保传热表面温度均匀。

3. 高热传递功率密度:由于沸腾时产生的大量蒸汽可以带走更多的热量,因此沸腾换热可以实现高热传递功率密度,适用于需要高能量密度的热传递应用。

4. 自冷却效应:沸腾换热过程中,蒸汽的生成会使得换热表面自行冷却,从而提高了换热效率和系统的稳定性。

5. 抗污积效应:沸腾过程中,蒸汽泡沫的形成和运动可以将表面附着物冲刷掉,从而减少了换热表面的污积,提高了换热效率和长期稳定性。

总之,沸腾换热具有高传热系数、均匀温度分布、高热传递功率密度、自冷却效应和抗污积效应等重要特征,使其在许多工业和科学领域得到广泛应用。

沸腾现象物理知识点总结1. 沸腾的原理沸腾是一种相变现象,当液体接收到热量时,其温度会不断上升,直至达到沸点。

过了沸点,液体内部会产生气泡,这些气泡会不断向上冒出,并在表面破裂,释放出大量的蒸汽。

在沸腾的过程中,液体的温度保持不变,直至液体被全部蒸发完为止。

2. 沸腾的影响因素沸腾现象受到许多因素的影响,包括液体性质、温度、压力和表面特性等。

液体性质:不同的液体在相同的温度和压力下,其沸腾点是不同的。

一般来说,挥发性较强的液体沸腾点较低。

温度:液体的沸腾点是受温度影响的,当温度升高时,液体的沸腾点也会升高。

压力:当压力升高时,液体的沸腾点也会升高。

而在低压下,液体的沸腾点会降低。

表面特性:表面粗糙度会影响沸腾的热传递效果,较光滑的表面能够提高热传递效率。

3. 沸腾的应用沸腾现象在工业生产中有着广泛的应用,特别是在加热和制冷过程中。

例如,制冷剂在蒸发冷却过程中就是利用了沸腾现象。

在石化工业中,沸腾也被用来加热和蒸发液体,进行蒸馏、干燥、浓缩等操作。

4. 沸腾的安全问题尽管沸腾在工业生产中有着广泛的应用,但在操作过程中也存在一定的安全问题。

例如,当液体在密闭容器中沸腾时,产生的大量蒸汽会增加容器的压力,如果压力过高,容器可能会爆炸。

因此,在工业生产中,需要采取相应的安全措施,确保沸腾过程的安全进行。

5. 沸腾现象的热传递机理沸腾是一种高效的热传递方式。

在沸腾过程中,大量的蒸汽由液体内部释放出来,具有很强的传热能力。

因此,沸腾被广泛应用于工业生产中的加热和制冷过程。

沸腾是一种复杂的传热现象,其传热机理包括了气泡形成、生长、脱离和蒸汽对流传热等过程。

气泡形成是沸腾过程的关键步骤,它的形成需要克服表面张力,当液体受热超过饱和温度时,气泡内压增加,从而气泡形成并向上移动。

气泡的生长过程是由于气泡内部的蒸汽不断增加,从而推动气泡向上生长。

气泡的脱离是指气泡从液体表面脱离,并释放出蒸汽的过程。

这一过程会释放出大量的热量,是沸腾过程中传热最为强烈的阶段。