N,O-羧甲基化羟丙基壳聚糖的制备及结构表征

- 格式:pdf

- 大小:346.81 KB

- 文档页数:6

o-羧甲基壳聚糖不稳定壳聚糖是一种广泛存在于自然界中的多糖,由N-乙酰葡萄糖胺和D-葡萄糖组成,其分子结构中带有氨基和羟基官能团。

在水溶液中,壳聚糖的电离程度不高,但其羟基官能团可与阳离子形成交联结构,因此呈现出聚集态。

在这种状态下,壳聚糖分子可以通过化学修饰或物理处理等手段进行改性,使其具有更多的功能。

羧甲基壳聚糖(CM-Chitosan)是一种经过羧甲基化反应后的壳聚糖衍生物,其分子结构中引入了羧基官能团,从而使其水溶解性及生物相容性得到了提高。

CM-Chitosan在医药、食品、化妆品等领域中具有广泛的应用前景。

然而,其羧甲基化反应及后续处理过程中,易受到反应条件的影响,从而导致其稳定性下降。

首先,反应中的甲醛与壳聚糖中的氨基团发生反应,生成亚甲基化壳聚糖。

然后再将亚甲基化壳聚糖用氯酸钠等强酸处理,使其上的氨基团部分磺化,进而成为羟丙基磺酸壳聚糖。

这一系列反应中,反应温度、反应时间、反应物摩尔比等条件都会影响产物结构及其性质。

另外,CM-Chitosan在制备及储存过程中,也容易发生失稳现象。

例如,当CM-Chitosan溶液pH值过低或过高时,其羧基官能团明显受到质子或氢氧根离子的影响而降解。

此外,高温、低温、冷冻/解冻过程及吸湿等因素也会影响CM-Chitosan的稳定性。

为了提高羧甲基壳聚糖的稳定性,可通过以下方式进行调控:1.优化反应条件:在甲醛反应及后续处理中,优化反应温度、反应时间、摩尔比等条件,避免过高或过低的反应温度和时间,以及反应物摩尔比过多过少等情况,从而提高产物的纯度和稳定性。

2.调节溶液pH值:在CM-Chitosan的制备及储存过程中,需注意其pH值,避免酸碱过强的条件下使用,以免对产物造成影响。

3.选择适当的储存温度:对于CM-Chitosan干粉或溶液的储存,应选择适当的温度。

通常,室温下储存即可,但需避免过高或过低的储存温度,以免对产物造成影响。

4.采用适当的包装方式:对于CM-Chitosan的包装,可以采取密封袋或无菌瓶等方式,避免阳光直射和湿度等不良环境的影响。

文献综述钟士亮 041511130壳聚糖(chitosan)是甲壳素N-脱乙酰基的产物,是由β-(1,4)-2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖单元和β-(1,4)-2-乙酰胺基-2-脱氧-D-葡萄糖单元组成的共聚体[1]。

而甲壳素是地球上最丰富的高分子化合物之一,每年的天然产量达上百亿吨,仅次于纤维素。

甲壳素与Ca2+是虾、蟹、昆虫的外壳、藻类、菌类细胞壁的主要构成成分[2]。

壳聚糖是迄今发现的唯一具有明显碱性、带正电荷的天然多糖类有机高分子。

壳聚糖分子结构中含有氨基、羟基、氧桥以及富含电子的吡喃环活性基团,通常在生物体内表现出极强的亲和性,同时具有抗菌活性等,但是,壳聚糖结构上大量的羟基和氨基,使得壳聚糖分子间与分子内有强烈的氢键作用,所以壳聚糖不溶于一般溶剂和水,但可以溶解于稀酸,如醋酸,盐酸等,这使得壳聚糖的推广应用受到很大程度上的限制,因此改善壳聚糖的溶解性能特别是改善其水溶性,是壳聚糖改性研究中最重要的方向之一[3-4]。

壳聚糖在生物学和医学上都具有潜在的应用价值。

据报道壳聚糖单体,有许多独特的生理活性,促进脾脏抗体生长,抑制肿瘤细胞[5];强化肝脏功能,降低血压,吸附胆固醇;在微酸环境中具有较强的抗菌作用和显著的吸湿保湿力;活化植物细胞,促进植物快速生长[6]。

壳聚糖能促进血液凝固,可用作止血剂。

它还可用于伤口填料物质,良好的生物相容性和生物可降解性,还具有消炎、减少创面渗出和促进创伤组织再生、修复和愈合的作用。

壳聚糖结构如下图1.1:图 1.1 壳聚糖的结构式它分子链上的胺基和羟基都是很好的配位基团。

1 壳聚糖的性质1.1壳聚糖物理化学性质1811年法国科学家Braconno提取得到的甲壳素,甲壳素通过脱乙酰化得到壳聚糖,从此人们对它的研究越来越多。

壳聚糖呈白色或灰白色,略有金属光泽,为透明且无定形固体。

在185 ℃下开始分解,不溶于水和稀碱,可溶于大多数有机酸和部分无机酸中,壳聚糖分子中同时存在大量的氨基和羟基,因此可以进行相应的修饰、接枝、以及活化等[7]壳聚糖以其氢键相互交联成网状结构,利用适当的溶剂,可制成透明的的薄膜,壳聚糖的溶液具有粘性是一种理想的成膜物。

壳聚糖席夫碱和N,O壳聚糖席夫碱吸附剂铬存在各种氧化态,其中Cr(VI)的毒性比Cr(I)大了近100倍。

Cr(VI)为吞入性毒物和吸入性极毒物,皮肤接触可能导致敏感;更可能造成遗传性基因缺陷,对环境有持久危急性。

因此,对Cr(V)的处理办法向来备受关注。

传统去除溶解的重金属离子的办法有化学沉淀法、氧化还原、过滤、离子交换、电化学处理、膜技术和蒸发回收。

这些技术有相当大的弊端,包括金属去除的不彻低性、需要昂贵的设备和监控系统、试剂或所需能源要求高、产生新一代的有毒污泥或者其他需要处置的废弃物等。

壳聚糖在中性或酸性条件下可与芬芳醛发生缩合反应,生成壳聚糖席夫碱(CSB)。

段丽红等讨论用苯甲醛对壳聚糖举行化学改性,得到改性产物壳聚糖席夫碱,探讨了磁场对壳聚糖及其席夫碱的吸附铬离子性能的影响。

壳聚糖席夫碱的制备:称取一定量(约0.6449)的壳聚糖加入到20mL 3%的,溶胀30min,之后转移至100mL的三颈烧瓶中,再加20mL稀释,调整pH值,搅拌,于恒压滴液漏斗中按苯甲醛/壳聚糖摩尔比6:1缓慢滴加苯甲醛(溶于20mL无水乙醇中),在预定的温度下反应一定时光后,抽滤,举行多次洗涤(每次洗涤用乙醇、各20mL),恒温干燥后得到粗产物淡黄色固体。

用95%的乙醇反复索氏回流萃取8~12h,以除去过量苯甲醛及缩合产物所吸附的苯甲醛,将产品CSB干燥至恒重备用。

N,O-羧乙基壳聚糖吸附剂壳聚糖的羧甲基化及其对金属离子的吸附已有大量报道,有关壳聚糖的羧乙基化讨论报道则很少,为此,孙胜玲在碱性条件下通过非均相法对壳聚糖举行了羧乙基化改性,系统讨论了壳聚糖脱乙酰度大小、反应时光、反应温度、用量和壳聚糖与3-氯丙酸的摩尔比等因素对取代反应的影响,并对其结构和性能举行了表征和分析,通过对铜、钴、镍、锌、镉、汞、铅等七种金属离子吸附性能的讨论,发觉羧乙基壳聚糖比壳聚糖有更好的吸附性能。

N,O-羧乙基壳聚糖的制备:将1g 壳聚糖加入一定浓度的氢氧化钠乙醇溶液中,室温搅拌下,将溶于10ml 乙醇中于30min内滴入反应瓶,反应30min后升温至设定温度和时光,第1页共2页。

羧甲基壳聚糖的性能及应用概况一、本文概述《羧甲基壳聚糖的性能及应用概况》这篇文章旨在全面介绍羧甲基壳聚糖(Carboxymethyl Chitosan,简称CMC)的基本性能及其在各个领域的应用情况。

羧甲基壳聚糖是一种由壳聚糖经过化学改性得到的水溶性多糖衍生物,具有良好的水溶性、生物相容性、生物可降解性和独特的物理化学性质。

由于其独特的性质,羧甲基壳聚糖在医药、食品、环保、农业和化妆品等多个领域得到了广泛应用。

本文将系统介绍羧甲基壳聚糖的基本性质、合成方法、改性技术,以及在不同领域中的应用实例和研究进展,以期为相关领域的研究人员和企业提供有价值的参考信息,推动羧甲基壳聚糖在各领域的应用和发展。

二、羧甲基壳聚糖的基本性质羧甲基壳聚糖(Carboxymethyl chitosan,简称CMC)是一种重要的壳聚糖衍生物,具有一系列独特的物理化学性质。

其最基本的性质源于其分子结构中的氨基和羧基官能团,这些官能团赋予了CMC出色的水溶性、离子交换能力和生物活性。

羧甲基壳聚糖的溶解性相较于未改性的壳聚糖有了显著提升。

由于羧甲基的引入,CMC在水中的溶解度大大增加,可以在广泛的pH值范围内溶解,这使得其在各种水溶液体系和生物应用中具有更大的灵活性。

CMC具有良好的离子交换能力。

其分子中的羧基可以发生电离,产生带有负电荷的离子,从而与带有正电荷的离子进行交换。

这种离子交换性质使得CMC在重金属离子吸附、水处理、药物载体等领域具有广泛的应用前景。

羧甲基壳聚糖还表现出良好的生物相容性和生物活性。

其分子结构中的氨基和羧基可以与生物体内的多种物质发生相互作用,如蛋白质、多糖、核酸等,从而显示出良好的生物相容性。

其生物活性使得CMC在生物医药、组织工程、生物传感器等领域具有潜在的应用价值。

羧甲基壳聚糖的基本性质使其在多个领域具有广泛的应用前景。

随着科学技术的不断发展,对CMC的研究和应用将会越来越深入,其在各个领域的应用也将不断拓展。

壳聚糖的制备改性及其应用进展摘要:扼要地介绍了甲壳素及壳聚糖的主要性质、结构、及制法。

重点论述了壳聚糖的一些主要的改性方法,包括醚化、氧化、酰化、交联、烷基化、接枝共聚、季铵化及和其他材料复合等方法;并综述了壳聚糖及其衍生物在食品工业、日用化学、医药行业、环保、轻工业及其他领域的应用现状。

关键词:壳聚糖;衍生物;化学改性;应用1 前言壳聚糖(chitosan) , 学名为(1,4)-2-氨基-2-脱氧-β-D-葡聚糖,是甲壳素(chitin) 脱乙酰的产物, 而甲壳素是仅次于纤维素的第2 大天然有机高分子物质, 每年地球上甲壳素自然生成量高达百亿吨, 其产量与纤维素相当, 储量巨大[1] 。

由于它具有良好的絮凝能力、成膜性和生物相容性等较为独特的功能, 近年来在纺织、医药、日化、农业、环保、生物工程等领域有了广泛的应用。

目前壳聚糖在全世界范围内供不应求。

我国有丰富的甲壳素资源和巨大的壳聚糖产品的潜在市场, 应充分利用资源优势, 加快研究和开发壳聚糖系列产品的步伐, 满足不同用途的需要。

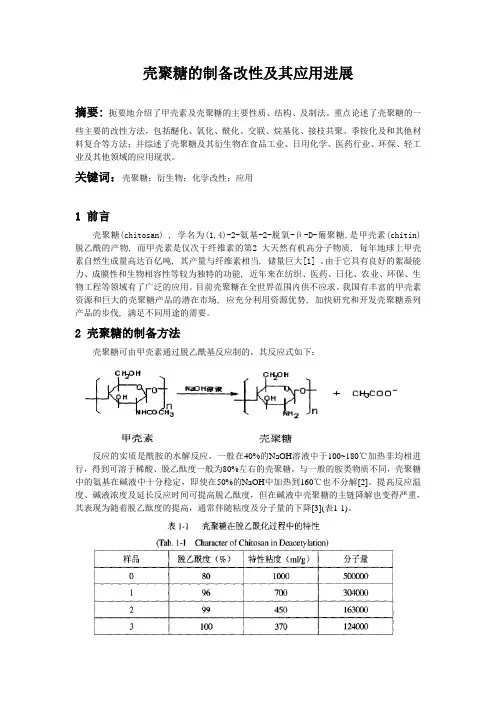

2 壳聚糖的制备方法壳聚糖可由甲壳素通过脱乙酰基反应制的,其反应式如下:反应的实质是酰胺的水解反应,一般在40%的NaOH溶液中于100~180℃加热非均相进行,得到可溶于稀酸、脱乙酞度一般为80%左右的壳聚糖。

与一般的胺类物质不同,壳聚糖中的氨基在碱液中十分稳定,即使在50%的NaOH中加热到160℃也不分解[2]。

提高反应温度、碱液浓度及延长反应时间可提高脱乙酞度,但在碱液中壳聚糖的主链降解也变得严重,其表现为随着脱乙酞度的提高,通常伴随粘度及分子量的下降[3](表1-1)。

为了避免大分子链被破坏,可采用加入1 %NaBH 4[4]或通入惰性气体的办法。

最近有报道通过降低脱乙酞反应的温度、缩短反应时间、增加反应次数并进行中间产物的溶解一沉淀处理,可得到脱乙酞度达99%的高分子量(M W =59万)的壳聚糖[5]。

壳聚糖的研究郑英奇 04300079壳聚糖[CS, (1 , 4) - 2- 氨基- 2- 脱氧- B- D - 葡聚糖]是目前自然界中发现的膳食纤维中唯一带正电荷的动物纤维, 分子内存的大量游离氨基, 使得其溶解性能较甲壳素有很大提高, 同时反应活性大大增强, 引起人们的广泛关注[ 1 ]。

壳聚糖分子中的氨基、羟基与大部分重金属离子形成稳定螯合物的性质, 可应用于贵金属回收、工业废水处理; 其天然生物活性的直链聚阳离子结构具有抑菌、消炎、保湿等功能, 可用于医药、化妆品配方等领域; 特别是经过化学改性得到的壳聚糖衍生物, 其物理化学性质得到改善, 使其应用范围大大拓展, 因此壳聚糖及其衍生物的开发及应用研究已引起人们广泛的兴趣。

本文就其功能化及其作为生物医用高分子材料方面的研究进行了简要综述。

1 壳聚糖的功能化及其在生物医用高分子材料方面的应用同其它碳水化合物一样, 壳聚糖也可以发生交联与接枝、酯化、氧化、醚化等反应, 生成一系列各具其特殊功能的新材料。

1. 1 壳聚糖的接枝反应及其在生物医用高分子方面的应用近几年壳聚糖的接枝共聚研究进展较快, 较为典型的引发剂是偶氮二异丁腈、Ce (IV ) [ 2 ]和氧化还原体系。

壳聚糖C6- 伯, C3- 仲羟基及C2-氨基皆可以成为接枝点, 通过接枝反应, 可将糖基、多肽、聚酯链、烷基链等引入到壳聚糖中, 赋予壳聚糖新的性能。

单纯的壳聚糖作为药物释放包覆物, 有溶解性差、对pH 的依赖性太强和机械性能不好等缺点, 而接枝上具有水溶性、生物相容性好的PVA 后, 能极大地改善其对药物的释放行为, 且满足H iguch i’s 扩散模型[ 3 ]。

在壳聚糖上接枝唾液酸的一部分, 有望成为人类红细胞凝结的抑制剂 , 壳聚糖上NH2 的正电荷与细胞表面的脂质体的负电荷(如唾液酸) 相结合后, 可抑制细胞的活动能力, 从而抑制细菌生长; 低聚体的壳聚糖能穿透细胞壁, 进入细菌的细胞内, 抑制其细胞中mRNA 的形成, 从而抑制细菌的生长。

壳聚糖载药纳米颗粒的制备与表征近年来,纳米颗粒作为一种新型的药物载体,在药物传递和治疗方面展现出巨大的潜力。

壳聚糖作为天然多糖,具有生物相容性、生物可降解性、低毒性等优点,因此被广泛应用于纳米颗粒的制备中。

本文将详细介绍壳聚糖载药纳米颗粒的制备方法以及其表征方法。

壳聚糖载药纳米颗粒的制备方法常见的制备壳聚糖载药纳米颗粒的方法有两种:化学法和物理法。

化学法主要包括阳离子凝胶法、乳化法和脉冲喷雾法等。

阳离子凝胶法是将药物与壳聚糖在反应体系中通过静电吸引力和化学交联作用制备成纳米颗粒。

乳化法是通过机械剪切使药物和壳聚糖乳化,并在乳化体系中通过添加交联剂制备纳米颗粒。

脉冲喷雾法是将聚合物、药物和壳聚糖溶液通过脉冲喷雾技术迅速混合并形成纳米颗粒。

物理法主要包括超声法、激光热剥离法和旋转膜分离法等。

超声法是将壳聚糖溶液和药物溶液加入反应体系中,利用超声处理使两种溶液形成纳米颗粒。

激光热剥离法是将壳聚糖溶液和药物溶液通过激光加热最终形成纳米颗粒。

旋转膜分离法是利用选定的分子筛膜(PVD膜)把药物分离出来,再将药物与壳聚糖水溶液混合沉淀,最终获得壳聚糖载药纳米颗粒。

壳聚糖载药纳米颗粒的表征方法正确有效地表征壳聚糖载药纳米颗粒的性质对于进一步的研究和应用至关重要。

下面将介绍几种常用的表征方法:1. 粒径分析:粒径是表征纳米颗粒的重要参数之一。

常见的粒径分析方法包括动态光散射(DLS)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)。

DLS技术基于光散射进行粒径分析,可以获得纳米颗粒的平均粒径、分布范围等信息。

SEM和TEM则可以观察到纳米颗粒的形貌和大小。

2. 药物载量和包封率:药物载量和包封率是评价壳聚糖载药纳米颗粒性能的重要指标。

药物载量指的是单位质量纳米颗粒中载药量的大小,包封率则是指药物被载入纳米颗粒内的百分比。

这两个参数可以通过紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)测量来获得。

3. 形态结构分析:壳聚糖载药纳米颗粒的形态结构可以通过X射线衍射(XRD)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)等方法进行分析。

江西农业学报 2010,22(1):69~73ActaAgriculturaeJiangxi印楝素/羧甲基壳聚糖/磷酸化壳聚糖纳米粒子的制备、性能与表征殷旭东,张子勇* 收稿日期:2009-11-05基金项目:国家自然科学基金项目(30771419、30971915)。

作者简介:殷旭东(1975-),男,博士研究生,研究方向为生物材料与纳米技术。

*通讯作者:张子勇。

(暨南大学材料科学与工程系,广东广州510632)摘 要:为了克服壳聚糖只能溶于酸性水溶液的局限,对壳聚糖进行了化学修饰,通过引入磷酸基官能团,合成了可溶于中性水的壳聚糖衍生物磷酸化壳聚糖。

以磷酸化壳聚糖和羧甲基壳聚糖为基材,用聚电解质复合法制备了印楝素/羧甲基壳聚糖/磷酸化壳聚糖纳米粒子水分散制剂。

测试结果表明,纳米粒子的平均粒径为200~300nm,纳米粒子对印楝素的负载率最大可达43.5%。

关键词:壳聚糖;羧甲基壳聚糖;磷酸化壳聚糖;纳米粒子;印楝素;制备中图分类号:O636.1 文献标识码:A 文章编号:1001-8581(2010)01-0069-05Preparation,PropertiesandCharacteristicsofAzadirachtin/CarboxymethylChitosan/PhosphorylationChitosanNanoparticlesYINXu-dong,ZHANGZi-yong*(DepartmentofMaterialScienceandEngineering,JinanUniversity,Guangzhou510632,China)Abstract:Inordertoovercomethedisadvantage(dissolvedonlyinacidwatersolution)ofchitosan,chitosanwasmodifiedbychemicalmethod.Awater-solublechitosanderivativephosphorylationchitosan(PCS)wassynthesizedbyintroducingphosphonicgroupintochitosan.Accordingtothestaticelectricinteractionbetweenpositivepolyelectrolyteandnegativepolyelectrolyte,azadirach-tin/carboxymethylchitosan(CMC)/PCSdispersibleformulationwaspreparedbyusingPCSandCMCasbasicmaterials.Theexperi-mentalresultsshowthattheparticlesizeofazadirachtin/CMC/PCSnanoparticlesisbetween200nmand300nm.Theencapsulationefficiencyofthenanoparticlestoazadirachtinisupto43.5%.Keywords:Chitosan;Carboxymethylchitosan;Phosphonicchitosan;Nanoparticle;Azadirachtin;Preparation 带有阳离子的天然多糖壳聚糖(Chitosan,CS)因其独特的生物活性受到人们的青睐[1]。

壳聚糖结构壳聚糖结构壳聚糖(chitosan)甲壳素N-脱乙酰基的产物,甲壳素(几丁质)、壳聚糖、纤维素三者具有相近的化学结构,纤维素在C2位上是羟基,甲壳素、壳聚糖在C2位上分别被一个乙酰氨基和氨基所代替,甲壳素和壳聚糖具有生物降解性、细胞亲和性和生物效应等许多独特的性质,尤其是含有游离氨基的壳聚糖,是天然多糖中唯一的碱性多糖。

[1]壳聚糖分子结构中的氨基基团比甲壳素分子中的乙酰氨基基团反应活性更强,使得该多糖具有优异的生物学功能并能进行化学修饰反应。

因此,壳聚糖被认为是比纤维素具有更大应用潜力的功能性生物材料。

[1]壳聚糖为天然多糖甲壳素脱除部分乙酰基的产物,具有生物降解性、生物相容性、无毒性、抑菌、抗癌、降脂、增强免疫等多种生理功能,广泛应用于食品添加剂、纺织、农业、环保、美容保健、化妆品、抗菌剂、医用纤维、医用敷料、人造组织材料、药物缓释材料、基因转导载体、生物医用领域、医用可吸收材料、组织工程载体材料、医疗以及药物开发等众多领域和其他日用化学工业。

[1] 结构特征化学名:β-(1→4)-2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖分子式:(C6H11NO4)n单元体的分子量为:161.2氨基葡萄糖是壳聚糖的基本组成单位,壳二糖是壳聚糖的基本结构的糖单元,采用壳聚糖酶自然降解壳聚糖得到的最终产物是壳二糖。

[1]壳聚糖呈现双螺旋结构特征,螺距为0.515 nm,6个糖残基组成一个螺旋平面。

甲壳素和壳聚糖的氨基、羟基、N-乙酰氨基形成的氢键,形成了甲壳素和壳聚糖大分子的二级结构。

壳聚糖的氨基葡萄糖残基的椅式结构中有2种分子内氢键,一种壳聚糖分子间氢键是C3-OH与相邻的另一条壳聚糖分子链上的糖苷基形成的,另一种分子间氢键是氨基葡萄糖残基的C3-OH与相邻壳聚糖呋喃环上的氧原子形成的。

甲壳素和壳聚糖的C3-OH、C2-NH2、C6-OH等官能团均可形成分子内和分子间氢键。

[1]壳聚糖分子的基本单元是带有氨基的葡萄糖,分子内同时含有氨基、乙酰氨基和羟基,故性质比较活泼,可进行修饰、活化和偶联。

羧甲基壳聚糖钙的制备及性质结构分析

蔡文娣;初金鑫;韩宝芹;王常红;刘万顺

【期刊名称】《潍坊医学院学报》

【年(卷),期】2008(30)2

【摘要】目的研究羧甲基壳聚糖钙盐的制备方法及其性质结构分析。

方法羧甲基壳聚糖与氯化钙溶液反应生成羧甲基壳聚糖与钙的配合物,进行溶解度、羧甲基化度、旋转粘度、钙含量的测定,以及红外光谱、紫外光谱分析。

结果配合物钙含量在15%左右,与羧甲基壳聚糖相比其溶解度、红外光谱和紫外光谱都产生了改变。

结论制备出的羧甲基壳聚糖与Ca2+的配合物,通过一系列性质结构分析,初步证明为一种新型含钙化合物。

【总页数】3页(P167-168)

【关键词】羧甲基壳聚糖钙;红外光谱;紫外光谱

【作者】蔡文娣;初金鑫;韩宝芹;王常红;刘万顺

【作者单位】潍坊医学院生物化学教研室;中国海洋大学

【正文语种】中文

【中图分类】R318

【相关文献】

1.羧甲基壳聚糖包覆V_E脂质体的制备及理化性质研究 [J], 党奇峰;刘成圣;颜景泉;陈军;陈西广

2.羧甲基壳聚糖-壳聚糖-羧甲基壳聚糖微胶囊的制备、表征及其对Pb2+的吸附性

能研究 [J], 孙多先;赵岚;陈益清;王春生;刘珺

3.羧甲基壳聚糖的制备及在蔗糖工业中对钙离子的阻垢性能 [J], 陈胜慧;冯丽枝;刘浩;裴亚茹;王聪;张爱清

4.N,O-羧甲基壳聚糖/纳米β-磷酸三钙复合材料的制备及其物理性能测试 [J], 刘玉艳;沙莉;张青;胡敏;蒋引珊

5.羧甲基壳聚糖钙的制备及其性质结构分析 [J], 蔡文娣;初金鑫;韩宝芹;王常红;刘万顺

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

新型羧甲基壳聚糖水凝胶的合成与表征朱寿进;刘法谦;王璟朝;宿烽;李速明【摘要】通过1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐( EDC)/N-羟基琥珀酰亚胺( NHS)催化体系使羧甲基壳聚糖( CMCS)交联,制备了新型羧甲基壳聚糖水凝胶.探讨了EDC用量和EDC/NHS质量比对水凝胶特性的影响. CMCS水凝胶具有pH响应特性,在等电位点溶胀率最小.降解实验结果表明,水凝胶浸泡在磷酸盐缓冲溶液中,10 d失重率在15%~45%之间,主要是未交联部分溶解所致.而浸泡在含有0.2 mg/mL溶菌酶的磷酸盐缓冲溶液中,低交联度水凝胶80 h基本降解,高交联度水凝胶不易降解.初步研究了CMCS水凝胶包埋牛血清白蛋白( BSA)的释放行为.%Novel hydrogels were prepared by crosslinking carboxymethyl chitosan( CMCS) with 1-ethyl-3-(3-dimethyl-aminopropyl)-1-carbodiimide/N-hydroxysuccinimide ( EDC/NHS ) as catalyst at room temperature. The amount of EDC and EDC/NHS mass ratio revealed to be influencing factors on the reaction. The hydrogels exhibited typical pH-responsive character. Solid-state 13 C nuclear magnetic resonance( NMR) and differential scanning calorimetry( DSC) measurements confirmed the effective crosslinking of carboxymethyl chitosan. A minimum swelling ratio is obtained at the isoelectric point in the pH range of 3-5 . Degradation of hydrogels was carried out at 37 ℃ in phosphate buffered saline( PBS) or in PBS containing 0.2 mg/mL lysozyme. The hydrogels appeared rather stable in PBS for 10 d. The initial mass loss of 15%-45% was assigned to the dis-solution of uncrosslinked CMCS. The hydrogel with low crosslink density was degraded after 80 h in the pre-sence of lysozyme, while the hydrogelwith high crosslink density was hardly degraded. A model drug, bovine serum albumin( BSA) was loaded in CMCS hydrogels. Preliminary drug release studies show that the hydrogels are promising carrier of hydrophilic drugs.【期刊名称】《高等学校化学学报》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】6页(P863-868)【关键词】羧甲基壳聚糖;水凝胶;pH响应;降解;药物释放【作者】朱寿进;刘法谦;王璟朝;宿烽;李速明【作者单位】青岛科技大学高性能聚合物研究院,青岛266042;青岛科技大学高性能聚合物研究院,青岛266042;青岛科技大学高性能聚合物研究院,青岛266042;青岛科技大学高性能聚合物研究院,青岛266042;蒙彼利埃二大学欧洲膜研究所,法国蒙彼利埃34095【正文语种】中文【中图分类】O631自Wichterle和Lim[1]首次报道医用聚丙烯酸水凝胶以来,水凝胶引起了人们的广泛兴趣.水凝胶是三维高分子网状结构,能够吸收大量的水或组织液.同时,水凝胶内部是多孔结构,高的水含量赋予其优良的生物相容性[2],广泛应用于组织工程[3]伤口愈合及药物释放[4~6]等领域.壳聚糖(CS)是一种多糖类天然高分子,在自然界含量丰富,仅次于纤维素,具有优良的生物相容性、可降解性、低毒及较好的生物活性和力学性能等[7~9].其含有丰富的氨基和羟基,在碱性条件下,与氯乙酸反应脱氯化氢可以得到羧甲基化的壳聚糖[10].羧甲基壳聚糖(CMCS)的氨基可以在温和的条件下和醛基反应,形成希夫碱.文献[11~13]中采用戊二醛交联剂交联羧甲基壳聚糖制备了具有pH响应的水凝胶,可用于口服药物体系的研究,然而戊二醛具有细胞毒性,甚至微量的戊二醛也能抑制细胞的增殖和生长[14].通过对大分子(如多糖等)的氧化形成二醛基或者多醛基来交联羧基壳聚糖也得到了广泛研究[15~17].另一种有效的交联方法是使用1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC)和N-羟基琥珀酰亚胺(NHS).EDC/NHS配合催化胶原蛋白的交联形成水凝胶,偶联速率取决于EDC的用量和EDC/NHS 质量比[18].EDC 和 NHS 很容易通过透析法除去[19].Wang等[20]通过EDC/NHS 非均相交联羧甲基壳聚糖薄膜制备神经导管,用于修复小鼠神经,与壳聚糖导管相比,羧甲基壳聚糖导管更容易引导神经再生,而且降解更快,但是交联反应产物未做表征.采用EDC/NHS均相体系交联羧甲基壳聚糖的研究尚无报道.本文采用均相EDC/NHS催化体系,交联羧甲基壳聚糖制备水凝胶,考察了EDC用量和EDC/NHS质量比对反应的影响,研究了水凝胶的溶胀、药物释放及降解行为.1.1 试剂及仪器羧甲基壳聚糖(浙江澳兴生物有限公司,羧甲基度80%,脱乙酰度90%,分子量2×105);EDC和NHS(阿拉丁试剂公司),牛血清白蛋白(BSA,华晟生物科技有限公司);溶菌酶(华晟生物科技有限公司);其它试剂均为分析纯;透析袋(截留分子量3500,青岛秀佰锐生物器材有限公司).Bruker公司AVANCEⅢ400 MHz宽腔固体核磁共振谱仪,4 mm双共振变温MAS探头,频率为10kHz,参照文献[21]方式测试.梅特勒-托利多公司(瑞士)示差扫描量热(DSC)仪,样品质量约为3 mg,N2气流量50 mL/min,扫描温度30~400℃,升温速率10℃/min.Bruker公司傅里叶变换红外光谱仪,扫描范围4000~400 cm-1,分辨率4 cm-1,KBr压片.UV分光光度计(北京普析通用公司),检测波长为280 nm.1.2 羧甲基壳聚糖水凝胶的制备在250 mL三口烧瓶中加入1 g CMCS,再加入60 mL去离子水,磁力搅拌30~60 min,溶解.将一定量的EDC和NHS加入到40 mL二甲基亚砜(DMSO)中,磁力搅拌溶解.将DMSO溶液转移到滴液漏斗中,逐滴加入到羧甲基壳聚糖水溶液中,反应温度25℃,反应时间15 h.产物透析48 h,冷冻干燥24 h,得到水凝胶冻干物.1.3 溶胀率测定称取一定量的冻干物,浸泡在不同pH值(1.2~10.0)的缓冲溶液中,24 h后取出,用湿的滤纸擦拭,除去表面溶液,称重.取3次测量平均值.溶胀率(DS)计算公式为DS=(mt-m0)/m0,式中,mt为冻干物吸收缓冲溶液后的质量,m0为冻干物质量.不同pH缓冲溶液根据美国药典配制,离子强度通过1.0 mol/L的NaCl调节. 1.4 羧甲基壳聚糖水凝胶降解速率测试称取一定量冻干样品置于称量瓶中,加入15 mL pH=7.4磷酸盐缓冲溶液(PBS)或含有0.2 mg/mL溶菌酶的PBS,其中含有质量分数为0.02%的叠氮钠(NaN3)以防止细菌生长.将称量瓶置于37℃恒温水浴中,在设定时间取出样品,用去离子水清洗2次,冷冻干燥,称量.降解速率以质量残留率mr(%)表示为mr=(mt/m0)×100%,式中,m0为降解前水凝胶冻干物的质量,mt为降解后水凝胶冻干物的质量.1.5 BSA的体外释放行为表征1.5.1 BSA标准曲线测定精密称取25 mg BSA,置于5 mL容量瓶中,用超纯水溶解至刻度,摇匀备用.稀释成2.5,1.0,0.5,0.1和0.05 mg/mL标准溶液,用紫外分光光度计测试吸光度,绘制吸光度(A)与浓度(c)的关系曲线.在0.05~2.5mg/mL浓度范围内线性关系良好(r=0.998).1.5.2 CMCS水凝胶对BSA的体外释放将20 mg BSA溶于5 mL水中,完全溶解后,加入80 mg水凝胶冻干物,使溶液完全吸收.加入3 mL水,充分溶胀平衡.将水凝胶转移到称量瓶中,加入15 mL pH=7.4的PBS溶液,于37℃恒温条件下进行药物释放,定时取出3 mL释放介质,同时补加3 mL新鲜PBS溶液.采用紫外分光光度计测定溶液中BSA含量,绘制出BSA释放叠加曲线.2.1 水凝胶的合成与表征采用均相反应,在25℃下以EDC/NHS催化体系交联羧甲基壳聚糖,制备生物可降解水凝胶.通过改变EDC用量和EDC/NHS质量比,制备了一系列水凝胶(表1).通过倒置法观察凝胶化程度.图1(A)~(D)分别对应表1中对照样、样品Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的凝胶形态.可见样品Ⅰ没有形成凝胶,样品Ⅱ形成凝胶,样品Ⅲ形成强凝胶.这是由于样品Ⅰ中没有NHS,未发生交联反应,与对照物一样未形成水凝胶.样品Ⅲ由于EDC/NHS用量大,水凝胶交联度高于样品Ⅱ.EDC是良好的羧基/氨基交联剂,EDC与羧甲基壳聚糖的羧酸进行亲核加成反应,形成活性的不稳定中间产物,然后与其氨基官能团反应,生成酰胺键,形成化学交联羧甲基壳聚糖水凝胶.但是反应的转化率很低,主要是中间产物非常不稳定,容易分解,同时EDC是不稳定的交联剂,在水中也会分解.样品Ⅰ中未加入NHS,形成的反应物中间体不稳定,易分解,导致未发生交联.样品Ⅱ加入了等摩尔比EDC/NHS,形成亚稳态中间产物,提高了转化率,得到了水凝胶.另一方面,EDC/NHS的用量也会对反应结果产生影响.EDC/NHS用量提高后,交联度也随之增加,得到了更稳定的水凝胶.Scheme 1为羧甲基壳聚糖交联反应过程.图2是CMCS原料和样品Ⅱ的固体13C NMR图.在δ 177(C8)附近是羧基的羰基峰[21],在δ 171处出现一个弱峰(C7),归属于酰胺键的羰基峰,但是图2谱线a没有相关的峰,表明形成了产物酰胺键.理论上,CMCS原料中也有少量酰胺键存在,未出现明显的酰胺键羰基峰是由于羧甲基壳聚糖原料脱乙酰度很高所致. 图3为原料和水凝胶的DSC曲线.可见在70℃有1个吸热峰,这归属于少量结合水.在260~350℃范围内有很明显的放热峰,这是由于壳聚糖上的氨基热降解所致,峰高与氨基的数量成正相关关系[22,23].图3曲线a~c的峰高逐渐降低,表明随着反应的进行和交联度的提高,壳聚糖上的氨基逐渐减少,证实EDC/NHS 有效催化了羧甲基壳聚糖交联.在反应结束后,水凝胶透析48 h,除去杂质,然后冷冻干燥,得到水凝胶冻干物.将冻干物置于水中,重新吸水后再次形成水凝胶.样品Ⅰ由于未发生胶联而不形成水凝胶;样品Ⅱ冻干物可再次吸水形成水凝胶;样品Ⅲ也会再次形成水凝胶,但是易碎,可能是交联度过高所致.2.2 羧甲基壳聚糖水凝胶的溶胀行为通过改变pH值的研究羧甲基壳聚糖水凝胶的溶胀行为.CMCS水凝胶的溶胀状态主要取决于水凝胶内部和周围渗透压的差异,由移动离子重新分配所致[11,12].图4为样品Ⅱ和样品Ⅲ水凝胶在不同pH缓冲溶液中所表现的溶胀行为.样品Ⅲ在pH=3~5之间的溶胀率最低,只有6%左右;pH<3时,溶胀率随着pH值降低而迅速增加,pH=1.2时溶胀率达到57%;pH>5时,溶胀率随着pH值上升而迅速增加,pH=9.0时溶胀率达到76%,pH>9.0时溶胀率又有所下降.样品Ⅱ和样品Ⅲ的溶胀率十分接近,表明交联度的增加对溶胀率影响很小.这可能由于这2种水凝胶都是多孔结构,含有较多的氨基和羧基,保留了较强的吸水能力,从而降低了交联度的效应所致.溶胀率随pH值变化的主要原因是交联形成的水凝胶仍然含有氨基和羧基,在不同pH值范围内,羧基和氨基会发生质子化和去质子化的过程,同时改变离子之间的相互作用力.在pH<2条件下,CMCS水凝胶同时质子化羧基和氨基,形成了—COOH和—NH3+.图5为样品Ⅱ在不同pH值溶胀后的红外光谱.图5谱线a中(pH=1.2),1735 cm-1处归属—COOH,1524 cm-1归属—NH3+,此时主要是—NH3+之间的静电排斥作用.在pH>6时,CMCS水凝胶去质子化,形成—COO-和—NH2.图5谱线c中,1595 cm-1处峰为—COO-非对称振动,1524 cm-1处的峰消失,此时主要是—COO-之间的静电排斥作用.在这2种情况下,水凝胶内部移动离子增加,从而渗透压增加,溶胀率升高.当pH=3~5时,羧甲基壳聚糖水凝胶处于电位点范围,等量的—COO-和—NH3+相互产生静电吸引作用.在图5谱线b中,1524 cm-1处峰消失,证明—COO-和—NH3+形成离子键,此时具有很少的离子基团,移动离子最少,外部渗透压使得水凝胶收缩.pH>9时溶胀率反而减少,这可能由于氨基完全去质子化,产生较强的氢键所致.2.3 羧甲基壳聚糖水凝胶的降解行为图6为样品的水降解曲线.可以看出,在PBS中水解,水凝胶(样品Ⅱ)第1天失重率达40%左右,这是由于羧甲基壳聚糖水凝胶没有完全交联,未交联的部分羧甲基壳聚糖溶于PBS中,从而导致失重.水解1 d后失重基本不变,水解10 d后,水凝胶的残留量依然保持在60%左右.降解24 h后水解液冻干物的红外谱图和羧甲基壳聚糖原料红外图谱比较,峰位置和峰形基本一致,证明水解初期的失重确是未交联的部分羧甲基壳聚糖溶解所致.样品Ⅲ第1天的失重率约15%左右,之后也基本保持不变.这是由于样品Ⅲ比样品Ⅱ交联度高,未交联的部分较少,与DSC结果相符.壳聚糖在水溶液中降解很慢,然而在溶菌酶的作用下会加速降解[24].图7为2种水凝胶在溶菌酶作用下的降解行为.样品Ⅱ水凝胶酶降解很快,降解16 h之后质量残留率为58%.之后几乎直线下降,80 h后质量残留率为10%,表明羧甲基壳聚糖水凝胶能够在溶菌酶催化作用下降解,这和文献[25]报道相符.然而样品Ⅲ水凝胶几乎不发生降解,失重主要是未交联的部分羧甲基壳聚糖溶解,和水降解曲线一致.这可能由于交联键高水凝胶的形成能够抑制酶的降解.2.4 水凝胶包埋药物的释放行为采用BSA作为模型药物,初步评价CMCS水凝胶包埋亲水性大分子药物的释放行为.药物释放机理一般有2种:扩散机理和骨架溶蚀机理.扩散机理主要适用于不发生降解的药物载体,而骨架溶蚀机理解释可降解药物释放体系.降解实验表明羧甲基壳聚糖水凝胶在3 d内不会发生水解,因而BSA的释放主要是由扩散所引起的.图8是80 mg样品Ⅱ水凝胶冻干物包埋20 mg BSA在pH=7.4的缓冲溶液中的释放曲线.可见,BSA释放存在明显的突释现象,样品Ⅱ水凝胶1 h后BSA释放达30%左右,这主要是因为水凝胶表面的BSA迅速释放.在1~7 h之间,BSA释放很快,达到56%.之,后药物释放速度放慢,释放20 h后,BSA积累浓度基本保持不变,达到70%左右,并没有达到100%释放,这可能是由于BSA和羧甲基壳聚糖水凝胶之间存在相互作用[21].Scheme 2显示了羧甲基壳聚糖水凝胶的载药及BSA释放过程.从结构上看,水凝胶是多孔结构,空洞相连,有利于药物的传输和释放[6].一般而言,胃酸的pH值在2~3左右,肠道的pH值在7左右,所制备的水凝胶在pH=3~4时溶胀率较小,水凝胶形成了致密结构,pH>6时溶胀率较高,水凝胶又形成了疏松的结构,这样可以保护蛋白质等活性药物不被胃酸和酶破坏.然而这种pH响应性与水凝胶残留羧基和氨基有关,调节羧甲基度和脱乙酰度,可以控制pH响应值在理想范围之内,这样可有望用于口服药剂的结肠释放.综上,采用EDC/NHS催化体系,在室温条件下,通过均相反应交联羧甲基壳聚糖,制备可降解水凝胶药物缓释体系.探讨EDC用量和EDC/NHS质量比对交联反应的影响,结果表明,没有NHS的情况下,由于中间体不稳定,不能得到交联结构;增加EDC用量能够提高交联度,但水凝胶结构容易破碎.羧甲基壳聚糖水凝胶具有pH敏感性,溶胀率随pH值变化,在pH=3~5之间溶胀率最小.降解实验结果表明,羧甲基壳聚糖水凝胶在10 d内基本不发生水解;而在溶菌酶作用下,交联度低的水凝胶80 h基本降解,交联度高的水凝胶不易降解.CMCS水凝胶能够有效包埋亲水性药物,具有良好的释放行为,作为口服制剂结肠释放载体具有良好的应用前景.[1] Wichterle O.,Lim D.,Nature,1960,185(4706),117—118[2] Vermonden T.,Censi R.,Hennink W.E.,Chemical Reviews,2012,112(5),2853—2888[3] Valmikinathan C.M.,Mukhatyar V.J.,Jain A.,Karumbaiah L.,Dasari M.,Bellamkonda R.V.,Soft Matter,2012,8(6),1964—1976[4] Miao B.L.,Ma G.L.,Song C.X.,Chem.J.Chinese Universities,2009,30(12),2508—2513(苗博龙,马桂蕾,宋存先.高等学校化学学报,2009,30(12),2508—2513)[5] Lin H.,Tian H.Y.,Sun J.R.,Zhuang L.L.,Chen X.S.,Li Y.S.,JingX.B.,Chem.J.Chinese Universities,2006,27(7),1385—1388(林浩,田华雨,孙敬茹,庄秀丽,陈学思,李悦生,景遐斌.高等学校化学学报,2006,27(7),1385—1388)[6] Hu Y.,Liu Y.,Qi X.,Liu P.,Fan Z.,Li S.,Polymer International,2012,61(1),74—81[7] Ravi K.M.N.V.,Reactive and Functional Polymers,2000,46(1),1—27[8] Francis S.J.K.,Matthew H.W.T.,Biomaterials,2000,21(24),2589—2598[9] Chen S.C.,Wu Y.C.,Mi F.L.,Lin Y.H.,Yu L.C.,Sung H.W.,Journal of Controlled Release,2004,96(2),285—300[10] Prabaharan M.,Gong S.,Carbohydrate Polymers,2008,73(1),117—125[11] Chen L.,Tian Z.,Du Y.,Biomaterials,2004,25(17),3725—3732 [12] Vaghani S.S.,Patel M.M.,Satish C.S.,Carbohydrate Research,2012,347(1),76—82[13] Vaghani S.S.,Patel M.M.,Satish C.S.,Patel K.M.,Jivani N.P.,Current Drug Delivery,2012,9(6),628—636[14] Hennink W.E.,van Nostrum C.F.,Advanced Drug Delivery Reviews,2002,54(1),13—36[15] Fan L.H.,Sun Y.,Xie W.G.,Zheng H.,Liu S.H.,Journal of Biomaterials Science:Polymer Edition,2012,23(16),2119—2132[16] Li X.Y.,Kong X.Y.,Zhang Z.L.,Nan K.H.,Li L.L.,Wang X.H.,Chen H.,International Journal of Biological Macromolecules,2012,50(5),1299—1350[17] Weng L.,Romanov A.,Rooney J.,Chen W.,Biomaterials,2008,29(29),3905—3913[18] Nam K.,Kimura T.,Kishida A.,Macromolecular Bioscience,2008,8(1),32—37[19] Hermanson G.T.,Bioconjugate Techniques(Second Edition),Academic Press,New York,2008,213—233[20] Wang G.,Lu G.,Ao Q.,Gong Y.,Zhang X.,Biotechnology Letters,2010,32(1),59—66[21] Kono H.,Oeda I.,Nakamura T.,Reactive and Functional Polymers,2013,73(1),97—107[22] Guinesi L.S.,Cavalheiro É.T.G.,Thermochimica Acta,2006,444(2),128—133[23] Lu G.,Kong L.,Sheng B.,Wang G.,Gong Y.,Zhang X.,European Polymer Journal,2007,43(9),3807—3818[24] Hong Y.,Song H.,Gong Y.,Mao Z.,Gao C.,Shen J.,Acta Biomaterialia,2007,3(1),23—31[25] Kittur F.S.,Harish Prashanth K.V.,Udaya Sankar K.,Tharanathan,R.N.,Carbohydrate Polymers,2002,49(2),185—193【相关文献】[1] Wichterle O.,Lim D.,Nature,1960,185(4706),117—118[2] Vermonden T.,Censi R.,Hennink W.E.,Chemical Reviews,2012,112(5),2853—2888[3] Valmikinathan C.M.,Mukhatyar V.J.,Jain A.,Karumbaiah L.,Dasari M.,Bellamkonda R.V.,Soft Matter,2012,8(6),1964—1976[4] Miao B.L.,Ma G.L.,Song C.X.,Chem.J.Chinese Universities,2009,30(12),2508—2513(苗博龙,马桂蕾,宋存先.高等学校化学学报,2009,30(12),2508—2513)[5] Lin H.,Tian H.Y.,Sun J.R.,Zhuang L.L.,Chen X.S.,Li Y.S.,Jing X.B.,Chem.J.Chinese Universities,2006,27(7),1385—1388(林浩,田华雨,孙敬茹,庄秀丽,陈学思,李悦生,景遐斌.高等学校化学学报,2006,27(7),1385—1388)[6] Hu Y.,Liu Y.,Qi X.,Liu P.,Fan Z.,Li S.,Polymer International,2012,61(1),74—81[7] Ravi K.M.N.V.,Reactive and Functional Polymers,2000,46(1),1—27[8] Francis S.J.K.,Matthew H.W.T.,Biomaterials,2000,21(24),2589—2598[9] Chen S.C.,Wu Y.C.,Mi F.L.,Lin Y.H.,Yu L.C.,Sung H.W.,Journal of Controlled Release,2004,96(2),285—300[10] Prabaharan M.,Gong S.,Carbohydrate Polymers,2008,73(1),117—125 [11] Chen L.,Tian Z.,Du Y.,Biomaterials,2004,25(17),3725—3732[12] Vaghani S.S.,Patel M.M.,Satish C.S.,Carbohydrate Research,2012,347(1),76—82[13] Vaghani S.S.,Patel M.M.,Satish C.S.,Patel K.M.,Jivani N.P.,Current Drug Delivery,2012,9(6),628—636[14] Hennink W.E.,van Nostrum C.F.,Advanced Drug Delivery Reviews,2002,54(1),13—36[15] Fan L.H.,Sun Y.,Xie W.G.,Zheng H.,Liu S.H.,Journal of BiomaterialsScience:Polymer Edition,2012,23(16),2119—2132[16] Li X.Y.,Kong X.Y.,Zhang Z.L.,Nan K.H.,Li L.L.,Wang X.H.,Chen H.,International Journal of Biological Macromolecules,2012,50(5),1299—1350[17] Weng L.,Romanov A.,Rooney J.,Chen W.,Biomaterials,2008,29(29),3905—3913[18] Nam K.,Kimura T.,Kishida A.,Macromolecular Bioscience,2008,8(1),32—37 [19] Hermanson G.T.,Bioconjugate Techniques(Second Edition),Academic Press,New York,2008,213—233[20] Wang G.,Lu G.,Ao Q.,Gong Y.,Zhang X.,Biotechnology Letters,2010,32(1),59—66[21] Kono H.,Oeda I.,Nakamura T.,Reactive and Functional Polymers,2013,73(1),97—107[22] Guinesi L.S.,Cavalheiro É.T.G.,Thermochimica Acta,2006,444(2),128—133 [23] Lu G.,Kong L.,Sheng B.,Wang G.,Gong Y.,Zhang X.,European Polymer Journal,2007,43(9),3807—3818[24] Hong Y.,Song H.,Gong Y.,Mao Z.,Gao C.,Shen J.,Acta Biomaterialia,2007,3(1),23—31[25] Kittur F.S.,Harish Prashanth K.V.,Udaya Sankar K.,Tharanathan,R.N.,Carbohydrate Polymers,2002,49(2),185—193(Ed.:D,Z)。

羧甲基壳聚糖结构式羧甲基壳聚糖;羧甲基脱乙酰壳多糖;羧甲基甲壳胺;羧甲基壳聚糖(分子量9000左右);水溶性羧甲基壳聚糖;羧甲基売聚糖-食品级;水溶壳聚糖;羧化壳聚糖物理化学性质产品用途用途一.抗菌抗感染羧甲基壳聚糖及其多种衍生物均具有不同程度的抗感染作用,以壳聚糖六聚糖为最强。

小分子的脱乙酰壳聚糖具有质子化铵,质子化铵与细菌带负电荷的细胞膜作用,吸附和聚沉细菌,同时穿透细胞壁进入细胞内,扰乱细菌的新陈代谢及合成而具有抗菌作用。

夏文水、吴焱楠研究认为,相对分子量为1500的脱乙酰壳聚糖对大肠杆菌的抑制效果最强,随着分子量增大,则抑菌作用下降。

正光华发现,脱乙酰壳聚糖对金黄葡萄球菌、大肠杆菌、小肠结尖耶尔氏菌、鼠伤寒沙门氏菌和李斯特单核增生菌,均有较强的抑制作用。

中国纺织大学吴清基教授已成功地将羧甲基壳聚糖制成无纺布、流延膜、涂层纱布等多种医用敷料用于临床,其中羧甲基壳聚糖与醋酸制成的无纺布透气透水性能极佳,用于大面积烧伤烫伤,抗感染和促进伤口愈合效果很好。

目前上海市每年可生产羧甲基壳聚糖医用材料约100吨。

用途二.降脂和防治动脉硬化魏涛等采用含胆固醇1%和脱氧胆酸钠0.2%的合成饲料喂大鼠28天,在诱发高血脂症的同时,经口服脱乙酰壳聚糖观察其对高血脂症的影响。

实验设高脂对照组和低、中、高三个剂量实验组。

结果表明,脱乙酰羧甲基壳聚糖中、高剂量组的总胆固醇及总甘油三酯含量与高脂对照组比较,前者降低了10.5%、14.2%,后者降低了18.8%和26.1%,低、中、高剂量三实验组的高密度脂蛋白胆固醇与高脂对照组比较,分别升高了16.5%、32.7%和50.4%。

顾云等对31例高血脂成人患者进行口服脱乙酰壳聚糖降脂试验,30日后检查,胆固醇、甘油三酯下降,低密度脂蛋白胆固醇下降,高密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白均无明显变化。

用途三.抗病毒许多科学家已从多方面证实了壳聚糖硫酸酯的抗病毒活性。

Derek Horton等证明氨基上含有SO42-的壳聚糖衍生物对血液病毒有显著抑制作用。