第八章 提高原油采收率原理

- 格式:ppt

- 大小:335.00 KB

- 文档页数:26

提高采收率原理

嘿,朋友们!今天咱就来聊聊提高采收率原理。

你想想看,咱们开采石油啊,就像是去果园摘果子。

可不能随随便便摘一点就拉倒了呀,得想办法把树上的果子尽可能多地都摘下来,这提高采收率不就跟这一个道理嘛!

比如说注水开发,这就好比给果园浇水。

本来那些藏在角落里的石油,就像藏在枝叶后面的果子,不太好弄到手。

但是通过注水,把它们给“冲”出来了,哎呀,这不就多收获了嘛!再比如化学驱油,这就像是给果子涂上一层魔法药水,让它们变得更容易被我们得到。

还有气驱呢,像是一阵神奇的风,把石油往我们想要的方向吹。

想想看,如果我们不用这些方法,那得浪费多少石油啊,那多可惜哟!就像果园里明明还有好多果子,你却不去摘,那不就白瞎了嘛!

“哎呀,那提高采收率真的那么重要吗?”当然重要啦!这就好比你去挖宝藏,你是随便挖两下就走,还是想尽办法把能挖到的宝藏都挖出来呀?石油可是宝贵的资源呢,我们得珍惜呀!

咱们在这个领域不断钻研,就是为了能把更多的石油采出来。

这不仅是技术的挑战,更是责任呀!我们不能让那些石油就那么白白地留在地下,得

让它们为我们的生活发光发热呀!所以啊,提高采收率原理,真的值得我们好好去研究,去实践,让我们一起为了更高效地开采石油而努力吧!

总之,提高采收率就是我们石油开采的法宝,通过各种巧妙的方法,把地下的石油尽可能多地弄出来,为我们的生活和社会发展提供强大的动力。

就这么简单,没那么复杂,但是却超级重要!大家都要重视起来哟!。

聚合物驱提高原油采收率原理摘要:石油资源是我国重要的能源,与国民经济的发展和人们的生活都有着密切的联系。

随着油田资源的不断被开采,油田石油资源的不断开发,油井的含水率不断的上升,石油资源的开发难度逐渐的增加,如何有效的开采油藏的剩余原油,越来越受到研究人员的重视。

文章通过实验得到,通过采用高浓度和高分子量的聚合物可以提高原油的采收率,文章分析了聚合物驱油的作用过程,改善了聚合物驱油的效果,从而提高了油田原油的采收率,促进了油田开发效益的提高关键词: 聚合物驱油原油采收率方案实验石油资源关系到国家经济的发展命脉,在油田油藏的开采过程中,随着地层注水量的不断增加,油井采出的原油含水量不断增加,油井勘探开发效益逐渐降低,油田勘探开发的效益难以得到保证。

现阶段油藏原油的采收率还是非常低的,大约百分之六十以上的油藏资源还埋存地下没有被开采出来,所以如何将地层剩余原油高效的开采出来,已经成为研究人员重点研究的对象。

一般的情况下,聚合物驱采油技术中,随着注入聚合物浓度和分子量的增大,聚合物的注入压力也随之增高,这样就影响到了聚合物的注入效果,从而不能最大限度的提高聚合物驱油的效率。

研究结果表明,三次采油聚合物驱油技术中,如果聚合物的注入量一定时,通过改变注入空隙的体积倍数等方法都不能明显的增加原油的采收率。

室内实验研究结果的表明,采用大分子量和高浓度的聚合物进行驱油,可以显著的提高原油的驱替效果,在有些情况下甚至可以超过复合驱的驱油效果。

文章开展了高分子量和高浓度的聚合物驱油技术的研究。

一、聚合物提高驱油效率研究油藏经过水驱之后,在地层岩石上存在着油膜、残余油以及残余油滴等,利用地层剩余油在聚合物驱替下的作用机理分析,以及通过模型模拟可以得出,通过采用聚合物驱替采油的方法可以有效的将水驱残余油驱替出来,通过研究可以发现,聚合物驱替原油的主要作用力是聚合物对残余油的拉力,并不是聚合物流动过程中对于地层原油的推力。

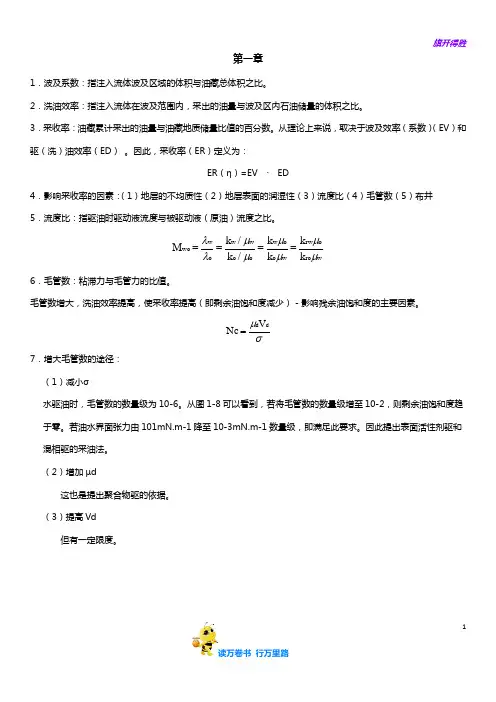

1第一章1.波及系数:指注入流体波及区域的体积与油藏总体积之比。

2.洗油效率:指注入流体在波及范围内,采出的油量与波及区内石油储量的体积之比。

3.采收率:油藏累计采出的油量与油藏地质储量比值的百分数。

从理论上来说,取决于波及效率(系数)(EV )和驱(洗)油效率(ED ) 。

因此,采收率(ER )定义为:ER (η)=EV · ED4.影响采收率的因素:(1)地层的不均质性(2)地层表面的润湿性(3)流度比(4)毛管数(5)布井 5.流度比:指驱油时驱动液流度与被驱动液(原油)流度之比。

w ro orw w o o w o o w w o w wo k k k k /k /k M μμμμμμλλ====6.毛管数:粘滞力与毛管力的比值。

毛管数增大,洗油效率提高,使采收率提高(即剩余油饱和度减少)-影响残余油饱和度的主要因素。

σμd d V Nc =7.增大毛管数的途径: (1)减小σ水驱油时,毛管数的数量级为10-6。

从图1-8可以看到,若将毛管数的数量级增至10-2,则剩余油饱和度趋于零。

若油水界面张力由101mN.m-1降至10-3mN.m-1数量级,即满足此要求。

因此提出表面活性剂驱和混相驱的采油法。

(2)增加µd这也是提出聚合物驱的依据。

(3)提高Vd 但有一定限度。

8.、第二章1.2.在亲水地层,毛细管上升现象是水驱油的动力,在亲油地层,毛细管下降现象是水驱油的阻力。

233.Jamin 效应:是指液珠或气泡通过喉孔时由于界面变形而对液流产生的阻力效应。

)R 1R 1(2p p 2112-=-σ4.(1)Jamin 效应始终是阻力效应,亲水地层Jamin 效应发生在油珠或气泡通过喉孔之前;亲油地层Jamin 效应发生在油珠或气泡通过喉孔之后。

(2)Jamin 效应具有叠加作用即总的Jamin 效应是各个喉孔Jamin 效应的加和。

5.润湿现象:固体表面上一种流体被另一种流体取代引起表面能下降的过程。

《提高采收率原理》综合复习资料一、名词解释1、润湿现象:固体界面上一种流体被另一种流体取代的现象。

2、润湿滞后:固体表面润湿性分布不均匀的现象叫做润湿滞后。

3、调剖:从注水井封堵高渗透层,调整注水层段的吸水剖面。

4、双液法调剖剂:封堵高渗透层时,向地层注入的两种工作液叫做双液法调剖剂。

5、聚合物驱:以聚合物溶液作为驱油剂的驱油法。

6、波及系数:指驱油剂波及到的油层容积与整个含油容积的比值。

7、泡沫特征值:泡沫中气体体积对泡沫总体积的比值,其范围为0.52~0.99。

8、流度:是指流体通过孔隙介质能力的一种量度,等于流体的渗透率与粘度之比。

9、流度比:指驱油时驱动液流度对被驱动液流度的比值。

10、色谱分离现象:组合的驱油成分以不同的速度流过地层的的现象。

11、蒸汽吞吐:稠油的开采方式中,在一定的时间内注入一定数量的水蒸气,关井一定时间,开井投产一段时间,然后再做下一个循环。

12、牺牲剂:在驱油过程中为了减少驱油剂在地层中的损耗而首先注入的廉价化学剂。

13、Jamin效应:液珠或气泡经过喉孔时由于界面变形而对液流产生的阻力效应。

14、最低混相压力:指气驱中气驱采收率超过90%的驱替压力。

15、稠油:在地层温度和脱气条件下,粘度超过100mPa·s或密度超过0.934的原油。

16、酸值:将1g原油中和到pH值产生突跃时,所需KOH的质量,单位是mg/g。

17.混相注入剂:在一定条件下注入地层,能与地下原油混相的物质叫混相注入剂。

18、Jennings碱系数:碱系数是指双对数坐标内油水界面张力对碱质量分数的关系曲线和0.01~1.0 mN.m-1所包的面积与0.01~1.0 mN.m-1和0.001%~1.0%碱质量分数所包的面积之比乘6。

19、.水油流度比:水的流度与油的流度的比值。

20、复合驱-复合驱是指两种或两种以上驱油成分组合起来的驱动。

21.残余阻力系数:残余阻力系数是指聚合物溶液通过岩心前后的盐水渗透率比值。

《提高采收率》复习提纲1、石油采收率:原油的采出量与原始地质储量之比。

2、粘性指进与舌进及其对驱油效率的影响:粘性指进是指排驱前缘成指状穿入被驱替相油区的现象,它是由排驱相的粘度低于被排驱相粘度、及油层非均质性差异造成的。

粘性指进不仅使前缘提前突破,而且产生微观绕流,降低前缘的微观驱油效率。

舌进是指油区前缘沿高渗透层凸进的现象,这一现象主要是由于油层纵向(宏观)非均质性而引起的。

舌进使驱替介质的垂向波及系数大大降低,严重影响驱油效率。

3、油水(或驱替)前缘:驱油过程中,驱油剂进入油区,取代孔隙中油的位置而将油依次往前推,形成宏观的油水界面,界面前方是原始饱和度的油区,称为原始油带,后方是水波及区,称为油水两相(流动)区,分割油区与油水两相区的界面称为油水(或驱替)前缘。

4、前缘流速与表观流速:表观(或达西)速度u 是体积流量除以与流动方正交的横断面积;“前缘”流速v 则是一个流体单元穿过宏观尺度介质的真实速度。

二者关系为v=u/φ。

5、空隙结构对驱油效率的影响。

所有的驱油过程实际上都是发生于油藏的孔隙中。

如果以孔隙为基本单元进行研究,可以获得许多反映驱油物理化学本质的信息。

但是,实际油藏的孔隙结构十分复杂,在目前的研究水平下还很难对其做精细描述。

因此,通常只能采用一个宏观统计平均参数——渗透率(K )作为流体在孔隙介质中宏观渗流能力的度量,而有关孔隙结构对驱油效率的影响还仅限于定性描述。

在微观上,油层中岩石颗粒的大小、形状是不均匀的,由此造成油层中孔隙结构(如孔隙大小、孔喉比等)的微观非均质性,这种微观非均质性对于驱油效率影响很大。

定性而言,岩石颗粒越均匀,油藏的微观孔隙结构越均匀,孔隙的大小趋于一致,孔喉比小、渗透率较高,相应的驱油效率也较高。

反之亦然。

6、流度比与采收率的关系:流度比d o M λλ=对采收率的影响主要表现于对宏观波及效率的影响:M<1驱替液的六度小于原油的流度,驱替液的波及效率较高;M>1说明驱替液流度大于原油的流度,驱替液的波及效率降低。

《提高采收率原理》教学大纲一、课程基本信息1、课程英文名称:Enhanced Oil Recovery2、课程类别:专业课程3、课程学时:总学时32,实验学时4。

4、学分:25、先修课程:油层物理、渗流力学、物理化学6、适用专业:石油工程、海洋石油工程、油田化学7、大纲执笔:石油工程教研室王健8、大纲审批:石油工程学院学术委员会9、制定(修订)时间:2006.11二、课程的目的与任务《提高采收率原理》是石油工程专业(采油、油藏模块)本科生的专业必修课程,其目的是让学生了解和掌握各种提高采收率方法的基础知识、基本驱油原理、复杂驱油理论、各EOR方法的适用条件、矿场应用现状、存在的问题、解决问题的主要思路及技术研究发展方向等,为将来从事提高采收率方向的实际工作和科学研究打下坚实的基础。

由于我国油田普遍处于高含水阶段,产量递减速度快,提高采收率技术是一项十分必要和紧迫的研究课题。

石油工程专业有相当多的毕业生将从事与提高采收率方向相关的具体工作。

该课程的开设对于培养石油工程专业的复合型、实用型人才具有重要意义。

三、课程的基本要求要求选修者分别对以提高波及效率为主和以提高洗油效率为主的各种方法的原理、室内评价方法、适用条件等加以掌握,为此要求对油层物理学、高分子化学、表面化学、胶体化学、传热学等基础学科有较深了解。

四、教学内容、要求及学时分配(一)理论教学:按层次结构列出知识点条目,知识点的简要说明,知识点的教学要求,重点、难点,教学时数及其所用时间等。

绪论(1学时)要求:了解一、二、三次采油、EOR、IOR、ASR等有关原油采收率的基本概念,了解提高采收率技术的发展历史及应用状况,大致知道各种提高采收率技术的发展背景、适用条件。

1.一次采油(Primary Oil Recovery)2.二次采油(Secondary Recovery Process)●我国水驱油(二次采油)面临的挑战●水驱油采收率低的主要原因3.三次采油(Tertiary Recovery)4.提高采收率Enhanced Oil Recovery (EOR)5.提高采收率EOR分类6.中国提高采收率方法的潜力分析重点:提高采收率技术的发展历史及应用状况。

西北大学地质系硕士研究生课程作业提高采收率原理专业:固体地球物理学生:李萍年级:硕研2005学号:200521338二〇〇六年十一月表面活性剂驱油技术在三次采油中的应用进展目前,常规方法生产的原油产量不断下降, 提高采油率就成为石油开采研究的重大课题,三次采油就是提高采收率的一个重要方法,将在资源利用方面发挥重要作用[1]。

三次采油方法可分为四大类: 一是热力驱, 包括蒸汽驱、火烧油层等; 二是混相驱, 包括CO2混相、烃混相及其他惰性气体混相驱; 三是化学驱,包括聚合物驱、表面活性剂驱、碱水驱和注浓硫酸驱等; 四是微生物采油, 包括生物聚合物、微生物表面活性剂驱。

其中表面活性剂是提高采收率幅度较大、适用较广、具有发展潜力的一种化学驱油剂。

采用表面活性剂驱油为进一步开发利用现有原油储量展示了广阔的前景[2]。

表面活性剂单体一般是由一个非极性的亲油基和一个极性的亲水基构成[3]。

根据极性基团的性质可以把表面活性剂分为阴离子型、阳离子型、两性型、非离子型和混合型[4]。

表面活性剂溶液具有降低表面张力、乳化、形成胶束、形成微乳液和增溶等作用[5],一、三次采油对表面活性剂的要求使用表面活性剂水溶液可以降低油与水的界面张力, 增加洗油能力。

一般认为, 能使原油采收率大幅度提高的表面活性剂应具有以下条件[6]:①在油水界面上的表面活性高, 使油—水界面张力降至0.01~0.001mN/m以下, 具有适宜的溶解度、浊点、PH 值, 降低岩层对原油的吸附性。

②在岩石表面上的被吸附量要小。

③在地层介质中应有较大的扩散速度。

④当在水中浓度较低时, 应有较强的驱油能力。

⑤应具有能阻止其他化学剂副反应发生的能力, 即所谓的“阻化性质”。

⑥注水用表面活性剂应考虑到它与地层矿物组分、地层水注入水成分、地层温度以及油藏的枯竭程度等相互关系。

⑦应具有抗地层高温、高盐浓度的能力。

⑧具有较高的经济价值, 投入产出比具备优势。

二、表面活性剂溶液驱油的机理及油层条件注水采油后,还约有三分之二的原油滞留在油层中,由于毛细管力的作用,这部分油陷留在较细的毛管孔道中,要把这部分油驱替出来,单靠增加压差是很难办到的。

石油行业提高采收率方案第一章提高采收率概述 (3)1.1 提高采收率的意义 (3)1.2 提高采收率的方法分类 (3)2.1 物理方法 (3)2.2 化学方法 (3)2.3 微生物方法 (3)2.4 混合方法 (4)2.5 智能化方法 (4)第二章储层精细描述 (4)2.1 储层地质特征研究 (4)2.1.1 储层岩性特征 (4)2.1.2 储层物性特征 (4)2.1.3 储层非均质性特征 (4)2.2 储层流体特性分析 (4)2.2.1 储层流体性质 (4)2.2.2 储层流体分布特征 (5)2.2.3 储层流体运动规律 (5)2.3 储层敏感性评价 (5)2.3.1 储层敏感性类型及影响因素 (5)2.3.2 储层敏感性评价方法 (5)2.3.3 储层敏感性评价结果及应用 (5)第三章油藏工程方案设计 (5)3.1 油藏开发模式选择 (5)3.1.1 油藏类型分析 (5)3.1.2 开发模式选择原则 (6)3.1.3 开发模式选择 (6)3.2 开发井网布局优化 (6)3.2.1 井网类型选择 (6)3.2.2 井网布局优化方法 (6)3.3 生产参数优化 (6)3.3.1 生产参数优化内容 (7)3.3.2 生产参数优化方法 (7)第四章水驱提高采收率技术 (7)4.1 水驱机理研究 (7)4.2 水驱方案设计 (7)4.3 水驱效果评价 (8)第五章气驱提高采收率技术 (8)5.1 气驱机理研究 (8)5.1.1 气驱基本原理 (8)5.1.2 气驱过程中的流体流动特性 (8)5.1.3 气驱过程中的压力和饱和度分布变化 (8)5.2 气驱方案设计 (9)5.2.1 气源选择及注入参数优化 (9)5.2.2 注气井布局及开发策略 (9)5.2.3 气驱配套工艺技术 (9)5.3 气驱效果评价 (9)5.3.1 气驱效果评价指标 (9)5.3.2 气驱效果评价方法 (9)5.3.3 气驱效果影响因素分析 (9)第六章化学驱提高采收率技术 (10)6.1 化学驱机理研究 (10)6.1.1 概述 (10)6.1.2 化学驱机理分类 (10)6.1.3 化学驱机理研究方法 (10)6.2 化学驱剂选择与评价 (10)6.2.1 化学驱剂分类 (10)6.2.2 化学驱剂选择原则 (11)6.2.3 化学驱剂评价方法 (11)6.3 化学驱方案设计 (11)6.3.1 概述 (11)6.3.2 设计内容 (11)6.3.3 设计方法 (11)第七章微生物驱提高采收率技术 (11)7.1 微生物驱机理研究 (11)7.1.1 微生物生长代谢对油藏的影响 (12)7.1.2 生物表面活性剂的作用 (12)7.1.3 生物气体的 (12)7.1.4 生物聚合物的作用 (12)7.2 微生物筛选与培养 (12)7.2.1 微生物筛选 (12)7.2.2 微生物培养 (12)7.3 微生物驱方案设计 (12)7.3.1 微生物注入方式 (12)7.3.2 微生物注入量 (13)7.3.3 微生物注入时机 (13)7.3.4 微生物驱油效果评价 (13)7.3.5 微生物驱后续调整 (13)第八章非常规提高采收率技术 (13)8.1 热力驱提高采收率技术 (13)8.2 破乳驱提高采收率技术 (13)8.3 混相驱提高采收率技术 (14)第九章提高采收率技术集成与应用 (14)9.1 技术集成原则 (14)9.2 技术集成应用案例 (14)9.3 技术应用效果评价 (15)第十章提高采收率项目管理与评价 (15)10.1 项目管理流程 (15)10.1.1 项目立项 (15)10.1.2 项目设计 (15)10.1.3 项目实施 (16)10.1.4 项目验收 (16)10.1.5 项目运行与维护 (16)10.2 项目风险评估与控制 (16)10.2.1 风险识别 (16)10.2.2 风险评估 (16)10.2.3 风险控制 (16)10.3 项目经济效益评价 (16)10.3.1 投资回收期 (16)10.3.2 投资收益率 (17)10.3.3 财务净现值 (17)10.3.4 内部收益率 (17)第一章提高采收率概述1.1 提高采收率的意义提高采收率是石油行业中的重要研究方向,对于保障国家能源安全、促进石油资源的合理开发与利用具有重大意义。