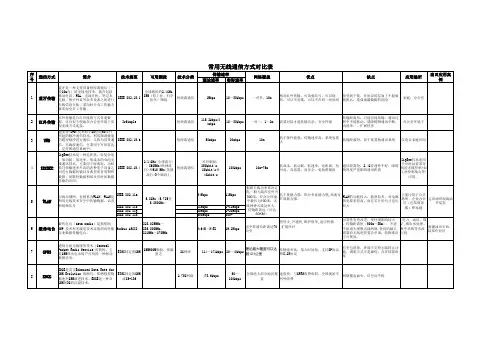

工业无线传感器网络所使用的通讯协议比较分析

- 格式:docx

- 大小:21.15 KB

- 文档页数:5

zigbee编辑Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。

根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。

这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。

其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。

主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。

简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。

1概述ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。

ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。

其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。

ZigBee网络主要特点是低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。

ZigBee网络中设备的可分为协调器(Coordinator)、汇聚节点(Router)、传感器节点(EndDevice)等三种角色。

[1]才茂Zigbee 典型组网方式与此同时,中国物联网校企联盟认为:zigbee作为一种短距离无线通信技术,由于其网络可以便捷的为用户提供无线数据传输功能,因此在物联网领域具有非常强的可应用性。

2起源ZigBee译为"紫蜂",它与蓝牙相类似。

是一种新兴的短距离无线通信技术,用于传感控制应用(Sensor and Control)。

由IEEE 802.15工作组中提出,并由其TG4工作组制定规范。

2001年8月,ZigBee Alliance成立。

2004年,ZigBee V1.0诞生。

它是Zigbee规范的第一个版本。

由于推出仓促,存在一些错误。

2006年,推出ZigBee 2006,比较完善。

2007年底,ZigBee PRO推出。

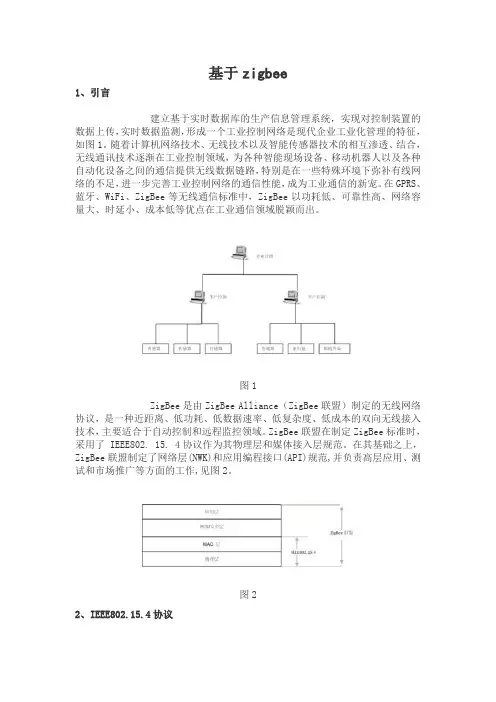

基于zigbee1、引言建立基于实时数据库的生产信息管理系统,实现对控制装置的数据上传,实时数据监测,形成一个工业控制网络是现代企业工业化管理的特征,如图1。

随着计算机网络技术、无线技术以及智能传感器技术的相互渗透、结合,无线通讯技术逐渐在工业控制领域,为各种智能现场设备、移动机器人以及各种自动化设备之间的通信提供无线数据链路,特别是在一些特殊环境下弥补有线网络的不足,进一步完善工业控制网络的通信性能,成为工业通信的新宠。

在GPRS、蓝牙、WiFi、ZigBee等无线通信标准中,ZigBee以功耗低、可靠性高、网络容量大、时延小、成本低等优点在工业通信领域脱颖而出。

图1ZigBee是由ZigBee Alliance(ZigBee联盟)制定的无线网络协议,是一种近距离、低功耗、低数据速率、低复杂度、低成本的双向无线接入技术,主要适合于自动控制和远程监控领域。

ZigBee联盟在制定ZigBee标准时,采用了 IEEE802. 15. 4协议作为其物理层和媒体接入层规范。

在其基础之上,ZigBee 联盟制定了网络层(NWK)和应用编程接口(API)规范,并负责高层应用、测试和市场推广等方面的工作,见图2。

图22、IEEE802.15.4协议2.1 物理层IEEE802.15.4定义了两个物理层标准,分别是2.4 GHz物理层和868/915MHz物理层。

两个物理层都基于DSSS(Direct Sequence SpreadSpectrum,直接序列扩频)技术,使用相同的物理层数据包格式,区别在于工作频率、调制技术、扩频码片长度和传输速率。

2.4GHz波段为全球统一的无需申请的ISM 频段,划分成l6个信道, 码元速率为62.5kbaud,采用了l6进制正交调制,用码片长度为8的伪随机码直接扩频技术,能够提供250kb/s的传输速率.868MHz频段是欧洲的ISM 频段,有1个信道,数据传输速率为20kb /s。

12种物联网协议书物联网协议是为了连接和通信物联网设备而设计的协议。

随着物联网的发展和应用越来越广泛,物联网协议也变得越来越重要。

下面是介绍12种常见的物联网协议。

1. MQTT协议(Message Queuing Telemetry Transport):MQTT是一个轻量级的发布/订阅协议,特点是传输消息可靠且占用带宽小,非常适合用于低带宽和不稳定网络环境。

2. CoAP协议(Constrained Application Protocol):CoAP是专门为资源受限的设备和网络设计的应用层协议,与HTTP类似,但是更适用于物联网设备。

3. AMQP协议(Advanced Message Queuing Protocol):AMQP是一个开放标准的消息传递协议,由于其灵活性和可交互性,被广泛应用于物联网和分布式系统中。

4. XMPP协议(Extensible Messaging and Presence Protocol):XMPP是基于XML的即时通讯协议,可以实现物联网设备之间的实时通信和数据交换。

5. Zigbee协议:Zigbee是一种无线网络协议,主要用于低功耗、低数据速率的无线传感器网络,广泛应用于物联网中的智能家居、智能健康等领域。

6. Z-Wave协议:Z-Wave是一种专用的低功耗无线通信协议,适用于控制和自动化应用,如家庭自动化、能源管理等。

7. LoRaWAN协议(Long Range Wide Area Network):LoRaWAN是一种低功耗广域网协议,用于长距离通信,适用于物联网中的远程监测、智能农业等应用。

8. NB-IoT协议(Narrowband IoT):NB-IoT是一种低功耗广域网通信技术,广泛应用于物联网中的智能城市、智能物流等领域。

9. 6LoWPAN协议:6LoWPAN是一种将IPv6协议栈压缩到低功耗无线传感器网络中的协议,使得物联网设备可以直接连接到Internet。

AODV协议1. 概述Nokia研究中心开发,自组网路由协议的RFc标准,它是DSR和DSDV的综合,借用了DSR中路由发现和路由维护的基础程序,及DSDV的逐跳(Hop-by-HoP)路由、目的节点序列号和路由维护阶段的周期更新机制,以DSDV为基础,结合DSR中的按需路由思想并加以改进。

它应用于无线自组织网络中进行路由选择的路由协议, 它能够实现单播和多播路由。

该协议是自组织网络中按需生成路由方式的典型协议。

用于特定网络中的可移动节点。

它能在动态变化的点对点网络中确定一条到目的地的路由,并且具有接入速度快,计算量小,内存占用低,网络负荷轻等特点。

它采用目的序列号来确保在任何时候都不会出现回环,避免了传统的距离向量协议中会出现的很多问题。

AODV最初提出的目的是为了建立一个纯粹的按需路由的系统。

网络中的节点完全不依赖活动路径,既不维护任何路由信息,也不参与任何定期的路由表交换。

节点不需要发现和维护到其他节点的路由,除非两个节点需要通讯或者节点是作为中间转发节点提供特定的服务来维护另外两个节点的连接性。

提出:With the goals of minimizing broadcasts and transmission latency when new routes are needed, we designed a protocol to improve up on the performance characteristics of DSDV in the creation and maintenance of ad-hoc networks.2. 特点优点:(1)基本路由算法为距离向量算法,但有所改进,思路简单、易懂。

(2)按需路由协议,而且节点只存储需要的路由,减少了内存的需求和不必要的复制。

(3)采用UDP 封装,属于应用层协议。

(4)支持中间节点应答,能使源节点快速获得路由,有效减少了广播数,但存在过时路由问题。

第一章习题1、什么是无线传感器网络(WSN,Wireless Sensor Network)?大量的静止或移动的传感器节点,以自组织和多跳的方式构成的无线网络,目的是协作地探测、处理和传输网络覆盖地域内感知对象的监测信息,并报告给用户。

2、传感器网络节点使用的限制因素有哪些?①电池能量有限:需要电池提供能量的模块:传感器模块、处理器模块、通信模块。

②通信能力有限:E = k × dn (K—系数、 d—距离、 n—3,4)③计算和存储能力有限:传感器节点是一种微型嵌入式设备,价格低、功耗小。

因此,限制处理器计算能力弱,存储能量小。

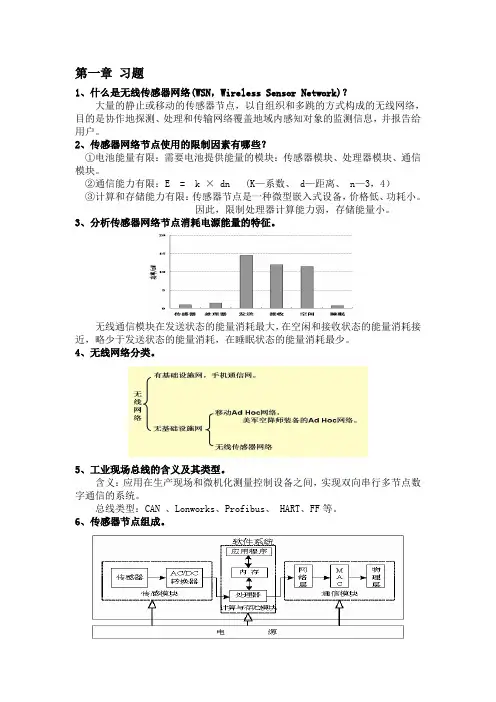

3、分析传感器网络节点消耗电源能量的特征。

无线通信模块在发送状态的能量消耗最大,在空闲和接收状态的能量消耗接近,略少于发送状态的能量消耗,在睡眠状态的能量消耗最少。

4、无线网络分类。

5、工业现场总线的含义及其类型。

含义:应用在生产现场和微机化测量控制设备之间,实现双向串行多节点数字通信的系统。

总线类型:CAN 、Lonworks、Profibus、 HART、FF等。

6、传感器节点组成。

传感器模块:信息采集、数据转换处理器模块:控制、数据处理无线通讯模块:无线通信,交换控制信息和收发采集数据电源模块:提供能量第二章习题1、无线传感器网络的拓扑结构有哪几种?按照节点功能及结构层次,无线传感器网络拓扑结构分为:①平面网络结构②分层网络结构③混合网络结构④Mesh网络结构2、Mesh结构的无线传感器网络的特点是什么?有哪些具体应用?特点:节点分布规则;节点功能相同;节点之间都存在多跳路径。

应用:人员和车辆安全监控系统。

第三章习题1、目前无线传感器网络的通信传输介质有哪些类型?无线通信介质:无线电波、微波、红外线等。

2、无线网络通信系统为什么要进行调制和解调?调制有哪些方法?原因:由于基带信号频率低,信号发射天线尺寸会很大;方法:频分复用。

模拟调制: AM、 FM、 PM。

《无线传感器网络》一、填空题(每题4分,共计60分)1.传感器网络的三个基本要素:传感器、感知对象、用户(观察者)2.传感器网络的基本功能:协作式的感知、数据采集、数据处理、发布感知信息 3、3.无线传感器节点的基本功能:采集数据、数据处理、控制、通信4.无线通信物理层的主要技术包括:介质选择、频段选取、调制技术、扩频技术5.扩频技术按照工作方式的不同,可以分为以下四种:直接序列扩频、跳频、跳时、宽带线性调频扩频6.定向扩散路由机制可以分为三个阶段:兴趣扩展阶段、梯度建立阶段、路径加强阶段7.无线传感器网络特点:大规模网络、自组织网络、可靠的网络、以数据为中心的网络、应用相关的网络8.无线传感器网络的关键技术主要包括:网络拓扑控制、网络协议、时间同步、定位技术、数据融合及管理、网络安全、应用层技术9.IEEE 802.15。

4标准主要包括:物理层.介质访问控制层10.简述无线传感器网络后台管理软件结构与组成:后台管理软件通常由数据库、数据处理引擎、图形用户界面和后台组件四个部分组成.11.数据融合的内容主要包括:多传感器的目标探测、数据关联、跟踪与识别、情况评估和预测12.无线传感器网络可以选择的频段有:_800MHz___915M__、2.4GHz、___5GHz13.传感器网络的电源节能方法:_休眠(技术)机制、__数据融合14.传感器网络的安全问题:(1)机密性问题. (2) 点到点的消息认证问题。

(3) 完整性鉴别问题。

15.802.11规定三种帧间间隔:短帧间间隔SIFS,长度为 28 sa)、点协调功能帧间间隔PIFS长度是 SIFS 加一个时隙(slot)长度,即78 sb)分布协调功能帧间间隔DIFS ,DIFS长度=PIFS +1个时隙长度,DIFS 的长度为 128s16.任意相邻区域使用无频率交叉的频道是,如:1、6、11频道 .17.802.11网络的基本元素SSID标示了一个无线服务,这个服务的内容包括了:接入速率、工作信道、认证加密方法、网络访问权限等18.传感器是将外界信号转换为电信号的装置,传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成19.传感器节点由传感器模块、处理器模块、无线通信模块和能量供应模块四部分组成20.物联网是在计算机互联网的基础上,利用RFID、无线数据通信等技术,构造一个覆盖万物的网络。

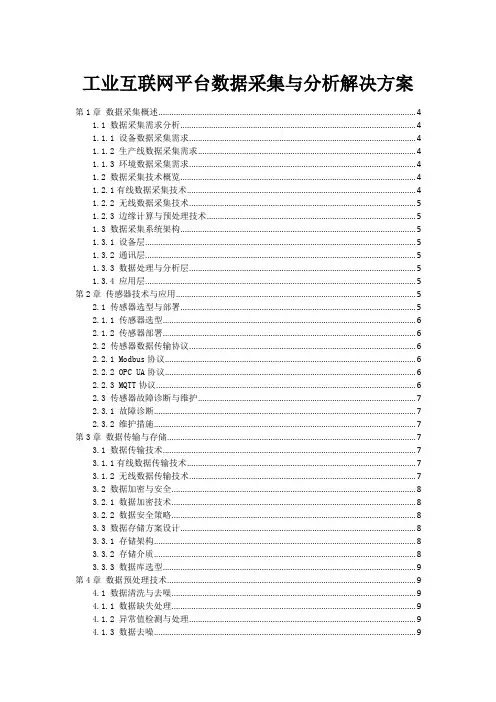

工业互联网平台数据采集与分析解决方案 第1章 数据采集概述 ..................................................................................................................... 4 1.1 数据采集需求分析 ........................................................................................................... 4 1.1.1 设备数据采集需求 ....................................................................................................... 4 1.1.2 生产线数据采集需求 ................................................................................................... 4 1.1.3 环境数据采集需求 ....................................................................................................... 4 1.2 数据采集技术概览 ........................................................................................................... 4 1.2.1有线数据采集技术 ........................................................................................................ 4 1.2.2 无线数据采集技术 ....................................................................................................... 5 1.2.3 边缘计算与预处理技术 ............................................................................................... 5 1.3 数据采集系统架构 ........................................................................................................... 5 1.3.1 设备层 ........................................................................................................................... 5 1.3.2 通讯层 ........................................................................................................................... 5 1.3.3 数据处理与分析层 ....................................................................................................... 5 1.3.4 应用层 ........................................................................................................................... 5 第2章 传感器技术与应用 ............................................................................................................. 5 2.1 传感器选型与部署 ........................................................................................................... 5 2.1.1 传感器选型 ................................................................................................................... 6 2.1.2 传感器部署 ................................................................................................................... 6 2.2 传感器数据传输协议 ....................................................................................................... 6 2.2.1 Modbus协议 .................................................................................................................. 6 2.2.2 OPC UA协议 .................................................................................................................. 6 2.2.3 MQTT协议 ...................................................................................................................... 6 2.3 传感器故障诊断与维护 ................................................................................................... 7 2.3.1 故障诊断 ....................................................................................................................... 7 2.3.2 维护措施 ....................................................................................................................... 7 第3章 数据传输与存储 ................................................................................................................. 7 3.1 数据传输技术 ................................................................................................................... 7 3.1.1有线数据传输技术 ........................................................................................................ 7 3.1.2 无线数据传输技术 ....................................................................................................... 7 3.2 数据加密与安全 ............................................................................................................... 8 3.2.1 数据加密技术 ............................................................................................................... 8 3.2.2 数据安全策略 ............................................................................................................... 8 3.3 数据存储方案设计 ........................................................................................................... 8 3.3.1 存储架构 ....................................................................................................................... 8 3.3.2 存储介质 ....................................................................................................................... 8 3.3.3 数据库选型 ................................................................................................................... 9 第4章 数据预处理技术 ................................................................................................................. 9 4.1 数据清洗与去噪 ............................................................................................................... 9 4.1.1 数据缺失处理 ............................................................................................................... 9 4.1.2 异常值检测与处理 ....................................................................................................... 9 4.1.3 数据去噪 ....................................................................................................................... 9

SmartNode系列无线测温产品说明书VER:3.2产品性能特点:超低功耗:侦听电流7uA,休眠电流60nA;功率可调:7dbm~16dbm发射功率5mw(7dbm),距离400米(2400bps),发射功率40mw(16dbm),距离2000米(2400bps);无线频率:434MHz(标配),64信道工作模式:跳频(FHSS),固定频率;测温范围:-50℃~+150℃采样周期:50ms~60min主动上报时间:1秒~1000小时报警上报时间:1秒~1000小时上下限报警:温度超过预设上下限警戒值时,触发报警温度变化报警:相邻两次采样差值超过预设值时,触发报警应用:环境监测、温度采集;蔬菜花卉大棚;粮库、仓储;冷链运输、冷库;食品、医药行业温度监测;电力线、开关柜温度监测;目录一、SmartNode无线传感器网络结构图 (4)二、无线温度传感器评估套件 (4)三、无线温度传感器技术参数 (5)四、电脑接收端驱动程序安装 (7)五、评估软件使用 (8)1、设置串口 (8)2、插入节点 (8)3、参数设置与说明 (9)4、工作界面 (10)六、注意事项 (11)七、销售与技术支持 (12)一、SmartNode无线传感器网络结构图二、无线温度传感器评估套件三、无线温度传感器技术参数四、电脑接收端驱动程序安装连接Smart Port – Wireless USB至计算机,弹出对话框,依次根据图示步骤操作:第一步第二步第三步第四步第五步五、评估软件使用确保下列每个无线温度传感器安装完好,USB接收端连接至电脑且驱动安装成功。

SmartNode WTS-G0(ID:00001AA9);SmartNode WTS-G1(ID: 00001B72);SmartNode WTS-G2(ID:00001B73);Smart Port – Wireless USB(ID:00000011)。

以下演示三种无线温度传感器WTS-G0(00001AA9),WTS-G1(00001B72),WTS-G2(00001B73)上报温度数据给Smart Port –Wireless USB电脑接收端(00000011)以供参考。

无线传感器网络(WSN)的发展及其在智能家居中的前景摘要:随着时代的发展,无线传感器网络技术也在不断地发展,目前已经极大地提高了生产便利性,在各式各样的行业被广泛应用。

当下,无线传感器系统已然是一种重要的技术手段。

未来,无线传感器系统的开发也将会大幅度促进智能家居的开发。

关键词:无线传感器网络,缺陷,智能家居,发展1 无线传感器网络的发展历史随着时代的飞速发展,许多便利的科学技术在人们的生活中飞速普及,其对人们的生活的影响导致人们的生活手段和习惯都产生了显著变化。

在大量技术飞快普及的同时,人们也开始追求更加简洁化的操作、便利化的生活。

网络对人类的生存方式的重要影响会不断在未来的各个方面显示它的作用,而无线传感器网络科技便被看做是网络由虚幻向真实物理社会世界的一个延续。

它继承了传统传感器工艺技术、微机系统技术、无线通信技术以及分布式数据处理技术,把逻辑上的大数据分析世界纳入到物理学世界[1]。

可以说,互联网改变了民众之间的交互手段,而无线传感器网络则在人与自然交互的方面做出了变革。

无线传感器网络,是指一种由总量巨大的感应器节点利用无线通信方法,自然的互相排列结合而组成的网络系统类型。

其技术领域已经由最初时候着重的节点设计、网络协议设计发展到了智能群体的研发过程,并成为了一种新奇的热点科技。

2 无线传感器网络的应用方面无线传感器系统主要完成信息搜罗、管理与传送的三项职能,而这三项职能又正好对标于现代的信息中,被称之为三种基础信息的感应器科技、计算机和网络通信技术三领域。

无线传感器网络恰是这三个方面的综合体,确实组成一种不太受外界影响的现代网络系统。

在无线网络传感器中,负责数据搜罗的单位向来都是先搜罗所监测范围内的一些数值然后再对其加以换算,包括大气压力、光照强度和周围空气的温湿度等;如果负责电能供给的单位需要减少传感器节点所占用的空间面积时,它就会倾向微型电池的结构型式;负责信息处理的单位,便经常负责每个节点之间的路由协议和管理任务,还有一些定位设备等;而负责数据的单元集中,以无线通信和交流信息还有发出接收部分收集于此的数据类信息为主。

无线传感器网络作为一项新兴的信息采集技术正日趋成熟,随着硬件成本的进一步降低,其巨大的应用前景正逐渐体现。

介绍了现场总线湿度测量系统、数字式湿度测量系统和短距离无线多点湿度测量系统三种系统,并对比系统之间的优缺点。

本文采用低电压、低功耗的湿度传感器设计一种湿度信息采集的无线传感器网络节点。

将湿度传感模块和数据发送模块都放在一个单片机上,这样可以节省系统开发维护成本。

设计节点和组网的时候,节点只负责短距离传输数据,通过多跳的方式,将数据发送到基站上。

这样设计可以节省节点能源消耗,增加大规模数据传输距离,提升系统的应用范围。

基于WSN湿度采集节点,采集完数据后,传输到基站上,保证数据的可靠性和实时性。

再由节点以多跳的方式把数据传输到基站上,由基站统一传送,大大提高了数据的传输距离。

其可支持节点数,大大超越了现有系统所支持的节点数,支持节点的增加和删除,并且自动形成网络拓扑结构,不需要人为的干预。

虽然或多或少的会受环境所影响,但是通过实时监控节点状态和WSN所特有的可扩展性,可以第一时间检测出无效节点,可以减少损失。

对远程数据采集和传感器网络组网方案进行了研究和选择,并根据系统应用的要求,提出了层次型的体系结构,无线湿度测量系统的三种层次结构为PC机及监控软件构成的监控中心;由中心控制节点构成的传感器主网和由传感器节点、中继节点、路由节点构成的传感器子网。

关键词:无线传感器网络湿度采集路由协议监控系统A STUDY AND DESIGN OF HUMIDITY MEASURINGSYSTEM BASED ON WSNABSTRACTWireless sensor networks as a new information collection technology is becoming more mature, with a further reduction of hardware cost, and its greatprospect is gradually reflected. Describes the field bus and humidity measurementsystem, digital humidity measurement system and the short-range wireless multi-pointhumidity measurement system of three systems, and compare the advantages anddisadvantages between the systems. This low-voltage, low power humidity sensor andhumidity information to design a wireless sensor network node collection. Thehumidity sensor module and data transmission modules are on a single chip, so thatsaves system development and maintenance costs. When the nodes and networkdesign, node is only responsible for short-distance transmission of data, throughmulti-hop manner, to send data to the base station. This design can save node energyconsumption, increased large-scale data transmission distance and enhance systemapplications.Moisture collecting on WSN nodes, collecting complete data, transmitted to the base station to ensure data reliability and real-time. Then the node multi-hop way tothe data to the base station by base station to send a unified, greatly improving thedata transmission distance. The number of nodes can support, well beyond theexisting number of nodes supported by the system to support add ing and remov ingnodes, and automatically form a network topology, without human intervention.Although more or less be influenced by the environment, but through real-timemonitoring WSN node status and unique scalability, can be the first time to detectinvalid nodes, can reduce the losses.Remote data acquisition and sensor network research and networking program choices and requirements of the application of the system proposed hierarchicalarchitecture, wireless humidity measurement system, the hierarchy of the threemonitoring software for the PC, and composition of the monitoring center, by thecentral control node and the main network of sensors constituted by the sensor nodes,relay nodes, the routing nodes of the sensor subnets.KEY WORDS:WSN; humidity acquisition;route protocol; monitoring system无线传感器网络技术的迅速发展引起了全世界范围的广泛关注。

嵌入式、物联网常见通信协议本文介绍一些常见的嵌入式、物联网通信协议,它们具有不同的性能、通信速率、覆盖范围、功率和内存,而且每一种协议都有各自的优点和或多或少的缺点。

其中一些通信协议只适合小型家用电器,而其他一些通信协议则可以用于大型智慧城市项目。

物联网通信协议分为两大类:一类是接入协议:一般负责子网内设备间的组网及通信一类是通讯协议:主要是运行在传统互联网TCP/IP协议之上的设备通讯协议,负责设备通过互联网进行数据交换及通信。

物理层、数据链路层协议1、远距离蜂窝通信(1)2G/3G/4G通信协议,分别指第二、三、四代移动通信系统协议。

(2)NB-IoT窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。

NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180kHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。

NB-IoT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IoT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。

具有覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。

应用场景:NB-IoT网络带来的场景应用包括智能停车、智能消防、智能水务、智能路灯、共享单车和智能家电等。

(3)5G第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术。

5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。

应用场景:AR/VR、车联网、智能制造、智慧能源、无线医疗、无线家庭娱乐、联网无人机、超高清/全景直播、个人AI辅助、智慧城市。

2、远距离非蜂窝通信(1)WiFi由于前几年家用WiFi路由器以及智能手机的迅速普及,WiFi协议在智能家居领域也得到了广泛应用。

WiFi协议最大的优势是可以直接接入互联网。

相对于ZigBee,采用Wifi协议的智能家居方案省去了额外的网关,相对于蓝牙协议,省去了对手机等移动终端的依赖。

ZigBee无线通讯技术介绍一、ZigBee技术的起源ZigBee是一种新兴的近距离、低功耗、低数据速率、低成本、低复杂度的无线传感器网络的新技术,它是一种介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案。

主要用于近距离无线连接,面向无线传感和工业控制应用领域。

它依据802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。

这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。

ZigBee一词源自蜜蜂群在发现花粉位置时,通过跳ZigZag形舞蹈来告知同伴,达到交换信息的目的。

可以说是一种小的动物通过简捷的方式实现“无线”的沟通。

人们借此称呼一种专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术,亦包含此寓意。

一般而言,随着通信距离的增大,设备的复杂度、功耗以及系统成本都在增加。

相对于现有的各种无线通信技术,ZigBee技术将是最低功耗和成本的技术。

ZigBee联盟成立于2001年8月,2002年下半年,英国Invensys公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司以及荷兰飞利浦半导体公司等四大公司加盟ZigBee联盟,这一事件成为ZigBee技术的里程碑。

到目前为止,加盟ZigBee 联盟的不仅仅只有当初的四大公司,而是涵盖了IT领域以及其它行业的150多家企业。

ZigBee是一组基于IEEE 802.15.4无线标准研制开发的、有关组网、安全和应用软件方面的技术,IEEE 802.15.4仅处理MAC层和物理层协议,ZigBee 联盟对其网络层协议和API进行了标准化。

ZigBee是由ZigBee Alliance所主导的标准,定义了网络层(Network Layer)、安全层(Security Layer)、应用层(Application Layer)、以及各种应用产品的资料(Profile);而由国际电子电机工程协会(IEEE)所制订的802.15.4标准,则是定义了物理层(PHY Layer)及媒体存取层(Media Access ControlLayer;MAC Layer)二、技术特点:★功耗低ZigBee 技术采用了多种节电的工作模式,在休眠状态下耗电量仅仅只有1μW,通信距离短的情况下工作状态的耗电为30mW,在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上;★通信可靠ZigBee采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;MAC层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息;★网络的自组织、自愈能力强ZigBee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;ZigBee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作;★成本低设备的复杂程度低,且ZigBee协议是免专利费的,这些可以有效地降低设备成本;ZigBee 的工作频段为免执照频段的2.4GHz,是免使用费的无线通信信道;★网络容量大每个ZigBee网络最多可支持65000个节点,也就是说每个ZigBee节点可以与数万节点相连接。

无线传感器网络技术教程结课论文课题名称:无线传感器网络技术教程题目:无线传感器网络技术综述学院:大数据与信息工程学院专业:通信工程姓名:蒙宽鹏学号: 1308060451年级:通信131任课教师:卢涵宇摘要:能够开展成为一种全新的信息获取和处理技术,无线传感器网络是当今社会的研究和应用热点,涉与到现代传感器、微电子、无线通信、嵌入式计算、分布式信息处理、计算机技术等多个学科领域。

文章从无线传感器的概念出发, 在介绍其原理、传感器节点和网络体系结构的根底上,阐述了无线传感器网络在军事、医疗保健、环境监测、工农业、空间探索、交通管理与智能建筑与家居等多方面的应用。

关键词:无线传感器网络;传感器节点;网络体系结构;定位引言:无线传感网络( WSN, wireless sensor networks) 是当前在国际上备受关注的、涉与多学科高度穿插、知识高度集成的前沿热点研究领域。

它综合了传感器技术、自动控制技术、嵌入式计算技术、现代网络与无线通信技术、分布式信息处理技术等,能够通过各类集成化的微型传感器协作地实时监测、感知和采集各种环境或监测对象的信息,这些信息通过无线方式被发送,并以自组多跳的网络方式传送到用户终端,从而实现物理世界、计算世界以与人类社会三元世界的连,将信息采集、传输和处理集于一体,实现了传感器、通信和计算机等技术的融合。

无线传感器网络已成为当今热门的研究领域之一,并广泛的应用于当今社会的各个领域。

1 无线传感器网络技术的概述1.1 无线传感器网络的技术原理无线传感器网络( wireless sensor network,WSN) 是由大量的密集部署在监控区域的智能传感器节点构成的一种网络应用系统。

WSN 由具备记忆能力的存储器、处理器、传感器、无线通讯和电池等硬件组成。

图 1 无线传感器网络示意图WSN〔如图 1 所示〕每个节点需要具备的核心技术容归纳为 3 局部;系统、通讯、效劳。

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

甲 方:___________________ 乙 方:___________________ 日 期:___________________

工业无线传感器网络所使用的通讯协议比较分析

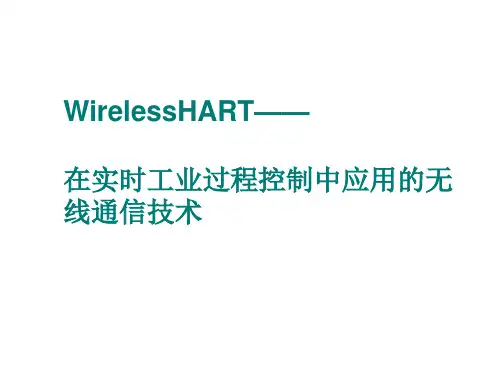

说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 随着无线通信、电源效率、极度微型化 (如透过 MEMS传感器达到的迷你规格设计 )以 及嵌入式运算技术的不断演进 ,发展出越来越多适用于严苛工业环境的无线传感器网络 (WSN)。预估在未来五年,工业用无线传感器网络的传感器安装点将达到 2400万,爆发5.53 倍的成长。

无线传感器网络的快速成长受益于其可靠度符合大多数工业级应用的需求 ,工业系统专 用的无线传感器网络标准问世 ,以及无线传感器网络的效益逐渐受到重视与了解。在整合芯 片解决方案的价格日趋亲民化后,各种无线传感器网络的全新用途、解决方案和应用纷纷推 出,不仅为许多产业带来庞大的效益 ,同时也逐渐从本质上改变不同产业一贯的运作方式。

无线传感器网络是由分散在实体空间内的数千个微型自主传感器 (或节点)所组成的网 络。这些传感器采用高效方式链接,透过射频(RF)波进行点对点通讯,藉由射频波监控并通报 本机状态或状况,如温度、震动、压力、污染物、动作等 (请参见图1)。这些智能型传感器可 自动管理制程,除非发生无法透过智能节点或从远程启动人为命令修正的制程故障 ,否则一

智能型传感器/节点以协同作业方式,透过网络上多种可用的路径,将数据传递至其他智 能型传感器,再视情况导向由人工检视信息的主要位置、采取进一步处理与储存行动或采取 相应行动。若将节点间所有可用路径以图像显示 ,多重通讯路径的冗余路径看起来会像一片

网状结构。每一个传感器或节点就像一粒胡椒 ,内部装有处理器、微型内存(如:12 Kb内建 RAM)、低数据传输速率 (40 Kb/s)以及短收发范围(大多数为100英叭以下),皆相当省电。 传感器之所以能够达到省电效益是因为成本降低、 整合度提升、具备更精良的电源管理能力 以及采用了更先进的算法。除此之外,能量整合功能也使用电达到近零耗能 (Net-Zero)境界, 而降低电池用量的智能型运转方式则带来此一新兴技术独具的解决方案。

无线传输能力提供广大效益。不需布线即可新增远程传感器 (通常配备若干本机决策制 定功能),节省人力、材料,同时由于智能型手机是相当理想的人工操作员 /维护接口,可随时随 地提供更精准的监控与修正,因此制程效率及质量可获得提升。作业员不需要四处奔忙取得 远程数据或在危险或不易操作的地点更换电池 ,因此可提高生产力。比起有线网络 ,无线传感 器网络的安装更迅速,如需重新安置,过程也更简单。无线传感器网络具备极高的扩充弹性与 链接可靠性,若搭配能量整合装置设置,还可提供实时功能与独立能源运作。无线传感器网络 的工业用途正不断延伸扩大,包括机器健全度(如震动分析)、制造、条件式维护、自动化计量、 远程监控、库存管理、载具与人员管理以及其他运作管理层面。设备需进行维护时 ,可透过 传感器输入执行。相较于过去不管设备是否需要 ,一律定期维护的作法,及早于必要时执行维 护,可延长设备的使用寿命并减少浪费 (更具环保效益)。这又称为 条件式维护”。 有效率的无线通信 采用新技术的两大挑战在于成本以及是否有既定标准可遵循。在消费者市场中 ,蓝光已 经取代HD-DVD成为光盘的新标准。这两种格式都在十年前就已经发表。标准之间的竞争 不利于生产力。工业用无线传感器网络也不例外。 WirelessHART 和ISA100-11.a是相对较 新的技术,而且是专为首重可靠性与实时反应的工业用途开发。这两个标准与消费者相关的 无线通信协议迥然不同。通讯协议是一组针对寻址、收发讯号、错误侦测以及在信道上传送 信息所需的授权所设计的数据传输惯例或规则。

工业用无线网络要求近乎实时的反应 ,而且其延退等级的接受度不若 VoIP高。若为有线 网络的现场装置,只能够接受10毫秒的以太网络等待时间。无线传感器网络也一样。因此 无线网状网络的一大优势就是采用具备储存并转发分组交换功能的冗余节点 ;此一技术基础 和因特网的前身-ARPANET相同。即使有一大区段网络故障,网络上的其他节点也不受影响 也因此无线传感器网络具备自行修复功能。若移除某一节点 ,其他节点会使用其他邻近节点 继续传输信息。若新增节点,则该节点便会开始发送并传递封包,好像原本便存在一般。 若顾及通讯协议,工业用无线传感器网络可搭配决定型效能 (deterministic performance) 运作。决定型系统(deterministic system )是产生在系统未来状态不考虑随机因素时的系统。 这意味着反应时间是可预测的网络等待时间、 容错以及联机式拓扑皆可预测。 决定很多时候 取决于有线或无线通信协议中所使用的路由算法效率。 这就是工业标准对无线传感器网络实 作及冗余最有利之处,因为高度可靠性与低复杂性是工业网络的常见需求。

工业控制系统也高度要求网络安全性。 无线网络匿名性仍不足以防范愈来愈受到重视的 黑客问题。加密适用于工业用无线传感器网络 ,而且Mouser提供数种无线传感器网络产品。 独立能源运作无线传感器网络的最佳范例为 Powercast Wireless Sensor System,内建RF 能量整合模块,能够透过802.15.4硬件上的各种工业标准通讯协议 ,传送实时测量的准确温 度与湿度。

整体而言,无线传感器网络开始成为自动化供货商专门供应的解决方案 ,用以解决先前 无法解决的问题或取代昂贵的解决方案。由于专用解决方案不具开放性 ,因此对用户而言便 成为行家才懂的「黑盒子」。因为只有供货商能够存取专用通讯协议内的研发所需工具 ,使 得基本的创新发展受到阻碍。 无线传感器网络的主要特性包括:

•可轻松重新放置节点 •可自动处理节点故障 •节点的功能与行为相似 •可轻易完成扩充,成为含有数千节点的大型网络 •由于不需要缆线而且电源维护需求低或者甚至不需维护 ,适用于严峻的环境条件 •易于使用;只要放置并启动即可新增节点(不需或减少组态设定需求) •氐耗电量 •对于使用电池或能源采集的节点而言也相当省电

工业用无线网络所使用的通讯协议表 标准与作*濒 章 说明 范例模块 优点 缺苴

2igbe^ 802,15.4 [SHWS 2.4GHz 和 90OMH; 用于控制与曲娜J Ate同 籍杯淮;建筑侮庭自动 化,内话慝删,12盖范匿] 最远可至30装尺, SjTtcon Labs Ember E M35x

NXP的 )NS143-001

Panas-onic K PAN4561

■ft成本i省电、 适用于小型幽 的尚易S8:舫 案n应用相当普 A-

无漏至指定期间 伺邮太重节点#

Wireless HART 高速可寻址远程 借慝?5通诅协议 (HART)o IEEE 802.15,4 ISM频段 2.4GH 跃 专角制程需控设计暗重 供獴商标准;可透泣网状 网增箱摺大屋售圈若/节 点,史围不到2。英 KFM却 XDM2510HP P占MSMiC的 f>AN4561 指定为国际标 虚o以30年的 寿旧HART按术 为皇碇,为受到 认可的标准,专 为工住用谒物W

下藻容于部分既 有的有涝弗I& » (FieldBus® Profibus® 等〕 碾上最易可#1

盖250个节 点中

ISA-100,1 la IEEE 802.15.4 ISM^S 2.4GH 服 针锅非美醇篇成所云计的 无线联那能力,为竟全诃 靠暗宙俱察商标漏。ffi 戒据传输速章、超省电。 I5H 频段 2.4GHz,范 国的600公尺・ RFM n IPR243O Microchip 的 MRF24J40MA

P占惬 ffj PAN4561

每个闭堵可扩左 至250个节点以 上口为凝冒认可 的标准"专为工 业用途控制设 it*溶困为600 公尺。

尚未广受采ffl 4 司与HART® ■

Fieldbus^ v Modbus^:、

Pr^fibus® 通

Wi-Fi -低功B IEEE n/ac 2.4皿和 5GHzc (弟全 睑一) 铮对商业/挡蔓者用途开 重曜番无婀S标准, 逸盖范围最远可为100 • 200公尺* Murats r L8EE5ZSTNC- SH

Microchip i: MRF24W&0M^

蒿盘据俭箍 蕾探口与网页之 海不禁祈撞。

辍新龟-

蓝牙低功耗 IEEE 802.15.1 JHZ° 盛代如 RS-232® RS- 485等序列廉机以及短网 «[100姓尺以内)以尺网 络, Murats 的 LBEE52STNC- Pana^ric 的 PAN4561 ■K功珍 比 802.15.4 g

iR协讽槌电,但 比802.1]首 电4

注:本文由深圳信立科技编辑整理。

[温馨提醒:合同协议是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,最好 找专业律师起草或审核后使用。范文供参考,期待你的好评与关注 ]