采空区上覆岩层稳定性声发射监测可行性研究

- 格式:pdf

- 大小:292.89 KB

- 文档页数:3

物理模型试验光纤传感技术测试方法分析柴敬;杜文刚;袁强;张丁丁【摘要】地下工程常处于复杂三向应力状态,立体模型更能真实反映采场围岩应力状态.将传感光纤分别布置于几何尺寸为3000 mm×200 mm×1280 mm平面应力模型和3600 mm×2000 mm×2000 mm立体模型中,分析工作面与光纤不同空间位置时模型应变分布规律.结果表明:传感光纤在模型相似材料铺装前应施加轴向预应力,保持光纤处于预拉状态;温度定位法可实现光纤精准空间定位,当试验环境温度变化明显时,需对传感光纤进行温度补偿以消除温度效应引起的应变测量误差;采动岩体应变分布呈现3个阶段:工作面靠近光纤时,超前支承压力引起下位覆岩应变呈负向台阶变化;工作面过光纤时,垮落、离层区岩层断裂下移引起应变曲线正向台阶变化;工作面远离光纤后,采空区重新压实导致光纤处于受压状态,研究结果对岩土工程类立体模型试验监测具有一定借鉴意义.【期刊名称】《西安科技大学学报》【年(卷),期】2018(038)005【总页数】9页(P728-736)【关键词】矿业工程;模型试验;测试方法;光纤传感;应变监测【作者】柴敬;杜文刚;袁强;张丁丁【作者单位】西安科技大学能源学院,陕西西安 710054;西安科技大学西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室,陕西西安 710054;西安科技大学能源学院,陕西西安 710054;西安科技大学能源学院,陕西西安 710054;西安科技大学能源学院,陕西西安 710054;西安科技大学西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室,陕西西安 710054【正文语种】中文【中图分类】TD3250 引言物理相似模型试验是矿业工程问题的主要研究方法之一。

采动引起覆岩变形是典型的灰色结构问题[1],现场无法直接观测到煤层开采后地层的破断移动及结构特征,井下只能通过支架工作阻力、顶板离层监测、巷道收敛变形等手段推测局部围岩运移特征及矿压规律,不能掌握完整的覆岩结构特征及矿压规率。

微震监测技术在煤矿安全管理中的应用发布时间:2023-02-22T03:23:48.836Z 来源:《中国科技信息》2022年第33卷17期作者:陈宗耀[导读] 微震监测技术是一种集三维可视化、高灵敏度、实时性陈宗耀焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司河南省新乡市453000摘要:微震监测技术是一种集三维可视化、高灵敏度、实时性、动态性和多元信息分析等优点于一体的新型煤矿信息监测技术,能有效监测及采集煤矿各种动力灾害前兆信息,监测预测各种灾害,确保煤矿设备和人员安全,为煤矿灾害救援提供关键信息。

关键词:微震监测;煤矿安全管理;应用随着深部地下采矿和地下岩土工程的不断发展,人们发现在高应力水平下,矿岩破坏的内部积累势能会以地震波形式释放和传播,并对应有微震事件的发生。

微震是矿岩破坏中的伴生现象,包含大量关于围岩受力破坏和地质缺陷活化的有用信息。

因此,通过微震信号的采集、处理、分析、研究,能推断矿岩内部性质变化,预测岩土结构是否受损,反演其破坏机理。

基于此,本文详细论述了微震监测技术在煤矿安全管理中的应用。

一、微震监测技术微震是指岩体在外界应力作用下,介质中一个或多个局域源以瞬态弹性波形式迅速释放其存储的弹性应变能过程。

通过传感器采集、记录、分析微震信号,并以此为依据推算出震源的震级、位置等特征的技术称为微震监测技术。

该技术在地震监测技术基础上发展起来,在原理上与地震监测、声发射技术相同,是基于岩体受力破坏过程中破裂的声能原理。

二、微震监测技术的应用1、监测预测冲击地压。

冲击地压是指煤矿及其周边因煤岩体变形应力突然释放的一种动力现象,具有突发性、复杂性、急剧性等特点。

冲击地压随着煤岩体微破裂及地震波释放,利用微震监测技术监测煤岩体破裂后地震波特征,分析煤岩体破坏位置和程度,从而有效监控、分析、防治煤矿冲击地压危险区的煤岩层活动。

冲击地压预测依据是能准确监测微震事件前兆信息,通过对不同微震事件前兆信号的处理分析,得到不同类型下冲击地压微震事件前兆信号发生规律。

基于声发射Kaiser效应的地应力测量研究邓涛1,2 李天华2 唐建新3 乔登攀1【摘要】摘要对地应力的准确分析和把握是采矿工程设计合理性的先决条件,因此在巷道设计、采场布置、采矿方法的选用、采场结构参数和开采顺序的确定,围岩支护加固方式的选用以及地压控制措施的制定等方面都需要考虑地应力的影响。

基于岩石的Kaiser效应,介绍了利用岩石声发射Kaiser效应测试原岩应力场的原理及测试技术,通过加工6个特殊方向的岩石试件,进行了声发射试验,得到了各个方向的正应力值,并由此计算出了测点的3个主应力值及方向,其结果对于该矿区的采矿工程布置具有重要的意义。

【期刊名称】现代矿业【年(卷),期】2014(000)012【总页数】4【关键词】关键词地应力 Kaiser效应主应力有限单元法地应力是引起采矿等地下或露天岩石开挖工程变形和破坏的根本作用力,是确定工程岩体力学属性的重要因素。

国内外经过多年的研究,形成了多种地应力的测量方法,包括水压致裂法、应力解除法、应力恢复法、声发射法等,其中,声发射法是新近发展起来的一种测量地应力的有效方法,与传统的测量方法相比,具有简便经济、便于室内大量测试的优点,为测量地应力提供了一个较好的途径[1-3]。

某新建矿区位于背斜两翼,工程地质条件较为复杂,存在构造应力场,且构造应力已经直接影响了该矿地下工程的稳定性,目前,该矿区地应力场的研究尚无,因此,为了今后地下工程布置的合理性,有必要对该矿区的地应力场进行测量,并总结其规律,为今后的采矿活动提供基础依据。

利用岩石声发射Kaiser效应测定该矿地下岩体的原始应力,通过加工6 个特殊方向的岩石试件,利用岩石具有记忆原先应力水平的特性来进行单轴压缩试验,根据试验结果找出Kaiser效应点,从而推导测点的地应力大小和方向。

1 Kaiser效应1950年,德国人Kaiser发现多晶体的应力从其历史最高水平释放后,再重新加载,当应力未达到先前加载时的最大应力值时,很少有声发射产生,而当应力再次加载到先前所处的应力水平后,声发射活动便开始大量产生,这一现象叫做凯瑟尔效应[4-5],从很少产生声发射到大量产生声发射的转折点称为凯瑟尔点,该点对应的应力即为材料先前受到的最大应力。

顶板-煤柱组合体稳定性研究综述刘付俊;岳尊彩;白麦营;钱恒昌;杜廷斌;尹大伟【摘要】With the gradual increase of coal mining intensity, a large number of safety coal pillars are left in the stope. The stability of these coal pillars and their overlying strata determines the safety of the whole stope, overlying rock and even the surface. Once the overall failure and instability of the composite system occurs, it will lead to many disastrous consequences. In this paper, the theoretical model research and mechanical behavior of roof pillar combination at home and abroad are summarized and reviewed, and some new opinions on the stability of the combination are proposed.%随着煤炭开采强度逐步加大,大量保安煤柱被遗留在采场中,这些煤柱及其上覆岩层组合系统体的稳定性决定了整个采场及覆岩乃至地表的安全,一旦组合系统体发生整体性破坏失稳,将导致许多灾难性后果.为此针对国内外顶板-煤柱组合体在理论模型研究及力学行为上的研究进行了归纳总结与评述,并对组合体稳定性能研究提出了一些新见解.【期刊名称】《煤矿安全》【年(卷),期】2019(050)008【总页数】4页(P209-212)【关键词】顶板-煤柱;组合体;围岩稳定性;理论模型;力学行为【作者】刘付俊;岳尊彩;白麦营;钱恒昌;杜廷斌;尹大伟【作者单位】兖矿集团有限公司,山东邹城 273500;兖州煤业股份有限公司济南煤炭科技研究院分公司,山东济南 250031;兖矿集团有限公司,山东邹城 273500;兖州煤业股份有限公司济南煤炭科技研究院分公司,山东济南 250031;兖州煤业股份有限公司济南煤炭科技研究院分公司,山东济南 250031;山东科技大学,山东青岛266590【正文语种】中文【中图分类】TD325为保障煤炭资源的安全、高效开采,大量煤柱需要留设在采场周围[1],如条带煤柱、区段煤柱、防水煤柱、断层保护煤柱等。

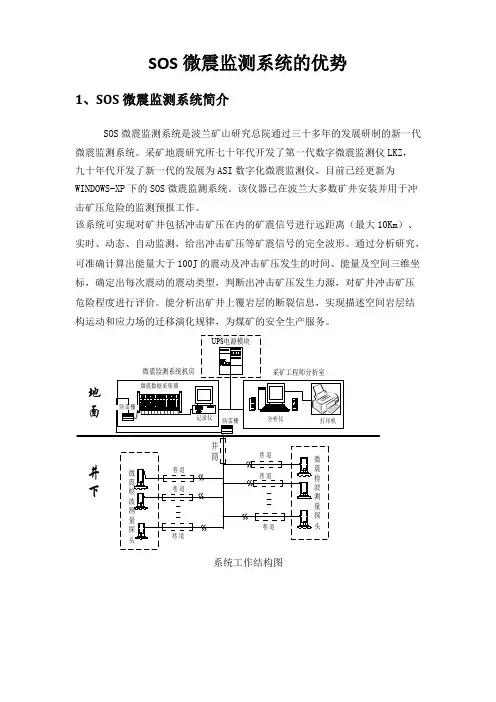

SOS微震监测系统的优势1、SOS微震监测系统简介SOS微震监测系统是波兰矿山研究总院通过三十多年的发展研制的新一代微震监测系统。

采矿地震研究所七十年代开发了第一代数字微震监测仪LKZ,九十年代开发了新一代的发展为ASI数字化微震监测仪,目前已经更新为WINDOWS-XP下的SOS微震监测系统。

该仪器已在波兰大多数矿井安装并用于冲击矿压危险的监测预报工作。

该系统可实现对矿井包括冲击矿压在内的矿震信号进行远距离(最大10Km)、实时、动态、自动监测,给出冲击矿压等矿震信号的完全波形。

通过分析研究,可准确计算出能量大于100J的震动及冲击矿压发生的时间、能量及空间三维坐标,确定出每次震动的震动类型,判断出冲击矿压发生力源,对矿井冲击矿压危险程度进行评价。

能分析出矿井上覆岩层的断裂信息,实现描述空间岩层结构运动和应力场的迁移演化规律,为煤矿的安全生产服务。

打印机微震检波测系统工作结构图2、SOS微震监测系统的基本功能专用于煤矿冲击矿压危险监测预警。

全矿井区域监测和重点区域监测。

可实现对矿井包括冲击矿压在内的矿震信号进行远距离(最大10Km)、实时、动态、自动监测,给出冲击矿压等矿震信号的完全波形。

微震监测系统是一套完全独立的系统,系统应简洁,运行可靠;井下无需另行安装电源或系统分站。

系统扩展能力强,由16通道可以扩展到32通道。

记录仪和分析仪可实现多组震动波形的处理。

能在系统中修正岩层中震动的传播速度,定位精度高。

手动(自动)捡取通道信息进行震源定位,并可显示震源在图上的位置,及自动计算震动能量。

震源定位点、能量可精确地显示在矿图中,可在矿图中放大和平移,方便观察震动源点,并方便以文件的方式进行打印。

系统可以监测的震动能量大于100J,频率在0.1~600Hz的震动。

微震检波探头(拾震器)在工作时,敏感度高,抗干扰能力强,记录的信号准确,并且安装、维护简单,可回收及重复使用。

能24小时实时监控,并且应响应频带宽,确保震动事件记录(冲击信号)的完整性,杜绝出现对微震信号的漏检,或检测不到的现象(事故)。

基于监测非法采矿行为的微震监测功能二次开发技术韩瑞亮;李富平;南世卿;郭献章;苏明;万小军【摘要】国有大型矿山周围的非法采矿行为严重影响了矿山的采矿秩序,进而严重影响了矿山安全,造成极大的隐患.以微震监测的时空定位技术为理论基础,通过对微震监测系统实用新功能的二次开发,实现了应用微震监测技术实时监测非法采矿行为,做到了精度定位非法采矿作业地点,指导矿山执法人员及时予以打击和清除.这对于保护国家的矿产资源和矿山安全发挥了提供了有效的技术手段.【期刊名称】《河北联合大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(033)004【总页数】6页(P13-18)【关键词】微震监测;非法采矿;时空定位;功能开发【作者】韩瑞亮;李富平;南世卿;郭献章;苏明;万小军【作者单位】河北联合大学矿业工程学院,河北唐山063009;河北联合大学矿业工程学院,河北唐山063009;河北钢铁集团矿业有限公司,河北唐山;东北大学,辽宁沈阳110000;河北钢铁集团矿业有限公司,河北唐山;东北大学,辽宁沈阳110000【正文语种】中文【中图分类】TD77+21 微震监测简介大量研究资料表明,随着地下深部采矿以及地下岩土工程的不断发展,人们发现高应力水平下矿、岩的破坏(如岩爆、隐伏断层激活等)过程中,其内部积聚的势能会以地震波的形式释放并传播。

岩体在破坏之前,必然持续一段时间以声波的形式释放积蓄的能量。

矿床开采活动在岩体中引起弹性变形和非弹性变形,在岩体中积蓄的弹性势能在非弹性变形过程中以震动波的形式被逐步或突然释放出去,这种能量释放的强度,随着结构临近失稳而变化,导致岩体内部发生微震(microseisms,MS)事件。

这种通过分析微震事件产生的信号(位置、震级等参数)特征,推断开挖过程中的岩体状态和矿岩的力学行为,估测矿岩是否发生破坏,以实现防止、控制或预测潜在的不稳定岩体,从而避免危险事故发生的技术,称为微震监测技术。

通过在地下岩土工程关键位置中布置传感器阵列,可以实现微震数据的自动采集、传输和处理,并利用定位原理确定破坏发生的位置,且在三维空间上显示出来。

岩爆的预防及处(1)岩爆产生条件①近代构造活动山体内地应力较高,岩体内储存着很大的应变能;②围岩新鲜完整,裂隙极少或仅有隐裂隙,属坚硬脆性介质,能够储存能量,而其变形特性属于脆性破坏类型,应力解除后,回弹变形很小;③具有足够的上覆岩体厚度,一般均远离沟谷切割的卸荷裂隙带,埋藏深度多大于200m;④无地下水,岩体干燥;⑤开挖断面形状不规则,造成局部应力集中。

⑥在溶孔较多的岩层里,则一般不会发生岩爆。

(2)岩爆的特点隧洞内的岩爆一般具有以下特点:①在未发生前,并无明显的征兆,虽经过仔细寻找,并无空响声,一般认为不会掉落石块的地方,也会突然发生岩石爆裂声响,石块有时应声而下,有时暂不坠下。

②岩爆发生的地点多在新开挖的工作面附近,个别的也有距新开挖工作面较远,常见的岩爆部位以拱部或拱腰部位为多;岩爆在开挖后陆续出现,多在爆破后的2~3小时,24小时内最为明显,延续时间一般1~2个月,有的延长1年以上,事前一般无明显预兆。

③岩爆时围岩破坏的规模,小者几厘米厚,大者可多达几十吨重。

石块由母岩弹出,小者形状常呈中间厚、周边薄、不规则的片状脱落,脱落面多与岩壁平行。

④岩爆围岩的破坏过程,一般新鲜坚硬岩体均先产生声响,伴随片状剥落的裂隙出现,裂隙一旦贯通就产生剥落或弹出,属于表部岩爆;在强度较低的岩体,则在离隧洞掌子面以里一定距离产生,造成向洞内临空面冲击力量最大,这种岩爆属于深部冲击型。

(3)岩爆的现场预测预报①地形地貌分析法及地质分析法认真查看其地形地貌,对该区的地形情况有一个总体的认识,在高山峡谷地区,谷地为应力高度集中区,另外根据地质报告资料初步确定辅助洞施工期间可能遇到的地应力集中和地应力偏大的地段。

依据地质理论,在地壳运动的活动区有较高的地应力,在地区上升剧烈,河谷深切,剥蚀作用很强的地区,自重应力也较大。

②AE法(声发射法)AE法主要利用岩石临近破坏前有声发射现象这一结果,通过声波探测器对岩石内部的情况进行检测,该方法的基本参量是能率E和大事件数频度N,它们在一定程度上反映出岩体内部的破裂程度和应力增长速度。

矿山地压监测学生姓名:学号:指导教师:班级:重庆大学自动化学院二O一三年五月前言矿山地压是矿山生产活动中一种常见的自然现象。

金属矿山的矿体形态万千,多数存在于坚硬、脆性的岩层中,岩体结构完整而节理裂隙发育。

在完整和比较完整的岩体中可积聚有很大的弹性应变能。

当连续开采面积达到一定范围,就会超过地下工程构件的极限承载能力,矿山整个系统就不可避免地遭到破坏,引起岩层塌陷,酿成灾害。

由于采场地压受各方面影响因素较多,采场地压控制已成为空场采矿法开采工艺的关键环节。

为了经济、合理地回收矿物资源和处理采空区,降低开采成本,延长矿山服务年限,促进采矿技术的交流与进步,并为矿山生产提供理论指导,必须对地压进行有效的监测和治理。

利用和控制好地压,对于确保安全、经济高效地开采地下矿产资源预防地质灾害,具有重要意义。

一、地压的定义地压是泛指在岩体中存在的力,它既包含原岩对围岩的作用力,围岩间的相互作用力,又包含围岩对支护体的作用力。

地压的大小,不仅与岩体的应力状态、岩体的物理力学性质、岩体结构有关,还与工碜壮质、支护类型及支护时间等因素有关。

地压会引起围岩及护体的变形、移动和破坏,称为地压现象。

在脆性岩体中,可能发生冒顶、片帮等围岩的破坏现象;在塑性岩体中,表现为巷道顶板下沉、两帮突出、底板鼓起等现象。

当围岩中的应力不超过其弹性极限时,地压可全部由围岩来承担,井巷可以不加支护而能在一定时期内维持稳定。

当围岩中的应力超过了围岩强度极限时,为了维护井巷断面形状,并保持其稳定,必须采取支护,这时的地压是由围岩和支护体共同承受。

可见,作用在支护体上的压力仅是地压的一部分。

二、造成矿山灾害性地压活动的主要因素]1[根据灾害性地压活动方式, 可以分为渐进式和突发式的两类。

第一类型是在矿岩不属于坚硬的条件下, 采空区的岩层垮落是渐进的过程, 利用普通的地压观测手段和岩层控制技术, 完全可以掌握地压发展趋势, 采取相应的对策, 而不致于造成矿山地下工程的重大破坏。

DOI:10.16660/ki.1674-098X.2004-9912-2780地层破裂压力计算方法研究进展及应用张广权 王丹丹(中国石化勘探开发研究院 北京 100083)摘 要:地层破裂压力预测不仅是钻井工程设计的基础,更是油气田经济高效开发的保障。

影响破裂压力的因素较多,与地层岩石弹性性质、孔隙压力、裂缝发育状况以及地应力等因素有关。

国内外在该参数的计算方面研究较多,很多研究人员提出了很多不同的计算方法,并且大量应用于现场实践中。

国外具有代表性的两种模式为Hubbert-Willis模式和Haimson-Fairhurst模式、三种计算方法包括伊顿法、史蒂芬法、安德森法。

国内主要有以黄荣樽为代表的一系列学者,通过改进模型、增加参数,建立了适合我国复杂地区的计算方法。

经过大量的实践和应用表明,地层破裂压力的预测在钻井工程和储气库评价和建设过程中起着极其重要的作用,是一个非常重要、不能忽视的参数。

关键词:地层破裂压力 孔隙压力 地应力 储气库 钻井工程中图分类号:TE142 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)08(b)-0024-05 Research Progress and Application of Calculation Method ofFormation Fracture PressureZHANG Guangquan WANG Dandan(Sinopec Petroleum Explorastion and Production Research Institute, Beijing, 100083 China) Abstract: Prediction of formation fracture pressure is not only the basis of drilling engineering design, but also the guarantee of economic and efficient development of oil and gas fields. There are many factors that affect the fracture pressure. It is related to the elastic property of rock, pore pressure, fracture development and in-situ stress. In terms of calculation methods of formation rupture pressure, many domestic and foreign scholars have proposed calculation methods, and they are widely used in field practice. During which, there are two representative models abroad: Hubbert-Willis model and Haimson-Fairhurst model, and three representative calculation methods, including Eaton method, Stephen method, and Anderson method. By improving the model and adding parameters, a series of domestic scholars, represented by Huang Rongzun, have established a calculation method suitable for China’s complex areas. A large number of practices and applications have shown that the prediction of formation fracture pressure plays an extremely important role in the evaluation and construction of drilling engineering and gas storage, and is a very important parameter that cannot be ignored.Key Words: Fracture pressure; Pore pressure; Geostress; Gas storage; Drilling engineering地层破裂压力在油田开发过程中应用越来越广泛,该参数在油田上应用较为广泛,多应用于钻井、压裂、试油等工艺技术,以及在地下储气库选址、建设过程中,该参数尤为重要,关系到储气库能否安全平稳运行。

第 54 卷第 6 期2023 年 6 月中南大学学报(自然科学版)Journal of Central South University (Science and Technology)V ol.54 No.6Jun. 2023柱旁单侧充填煤充结构体的破坏响应特征与失稳机制崔博强1, 2,白锦文1, 2, 3,冯国瑞1, 2,王善勇4,王凯1, 2,史旭东1, 2,郭军1, 2, 3,杨欣宇1, 2,宋诚1, 2(1. 太原理工大学 矿业工程学院,山西 太原,030024;2. 太原理工大学 矿山岩层控制及灾害防控山西省重点实验室,山西 太原,030024;3. 山西焦煤集团有限责任公司,山西 太原,030024;4. 纽卡斯尔大学 岩土工程研究中心,澳大利亚 纽卡斯尔,2308)摘要:为研究柱旁单侧充填后“充填体−煤柱”协同承载结构体(BP 煤充结构体)的破坏响应特征,首先,借助三维光学散斑监测仪和声发射系统,开展6组不同类型BP 煤充结构体试样的单轴压缩试验,实时监测表面变形信息和试样破裂信号;其次,构建基于声发射特征的BP 煤充结构体单轴压缩损伤模型;最后,揭示BP 煤充结构体单轴压缩的失稳机制。

研究结果表明:随着煤体元件体积占比的增加,BP 煤充结构体的承载能力逐渐减小,弹性模量先减小后增大,而峰值应变先增大后减小。

BP 煤充结构体试样在单轴加载过程中,应变集中带首先出现在煤−充界面,其次出现在体积占比较大的元件中,最后出现在体积占比较小的元件中;最大声发射能量均出现在体积占比较大的元件中。

BP 煤充结构体试样的损伤会经历一个渐进损伤过程,主要包括初始损伤阶段、损伤发展阶段和损伤衰减阶段;煤体元件体积占比越大,BP 煤充结构体损伤值增长越迅速,也更易造成结构体突然失稳;相反,充填体元件体积占比的增大会延缓BP 煤充结构体试样的损伤速度。

BP 煤充结构体试样的失稳最早由煤−充界面的剪切破坏或拉伸破坏所引发,之后煤体元件或充填体元件发生联动破坏,导致BP 煤充结构体试样丧失整体承载能力,并引发最终失稳。