物理步步高大一轮复习讲义答案

- 格式:docx

- 大小:2.76 MB

- 文档页数:48

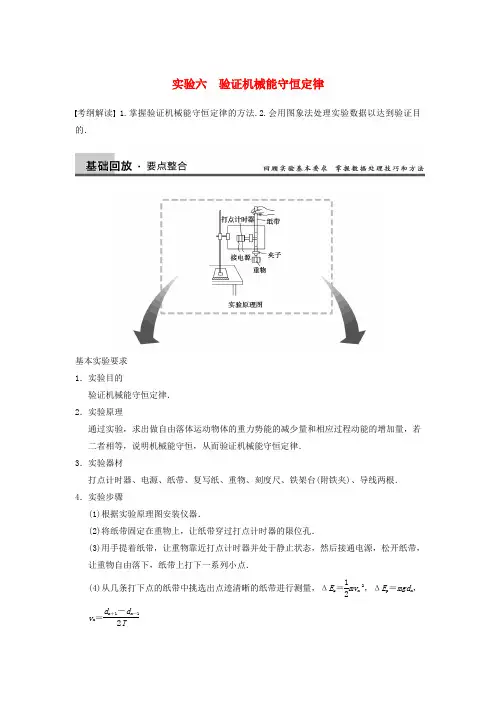

实验六 验证机械能守恒定律 考纲解读 1.掌握验证机械能守恒定律的方法.2.会用图象法处理实验数据以达到验证目的.基本实验要求1.实验目的验证机械能守恒定律.2.实验原理通过实验,求出做自由落体运动物体的重力势能的减少量和相应过程动能的增加量,若二者相等,说明机械能守恒,从而验证机械能守恒定律.3.实验器材打点计时器、电源、纸带、复写纸、重物、刻度尺、铁架台(附铁夹)、导线两根.4.实验步骤(1)根据实验原理图安装仪器.(2)将纸带固定在重物上,让纸带穿过打点计时器的限位孔.(3)用手提着纸带,让重物靠近打点计时器并处于静止状态,然后接通电源,松开纸带,让重物自由落下,纸带上打下一系列小点.(4)从几条打下点的纸带中挑选出点迹清晰的纸带进行测量,ΔE k =12mv 2n ,ΔE p =mgd n ,v n =d n +1-d n -12T(5)计算对比ΔE p与ΔE k.5.实验结论在误差允许的范围内,自由落体运动过程机械能守恒.规律方法总结1.误差分析(1)测量误差:减小测量误差的方法,一是测下落距离时都从0点量起,一次将各打点对应下落高度测量完,二是多测几次取平均值.(2)系统误差:由于重物和纸带下落过程中要克服阻力做功,故动能的增加量ΔE k =12mv 2n 必定稍小于重力势能的减少量ΔE p =mgh n ,改进办法是调整器材的安装,尽可能地减小阻力.2.注意事项(1)打点计时器要竖直:安装打点计时器时要竖直架稳,使其两限位孔在同一竖直平面内,以减少摩擦阻力.(2)重物应选用质量大、体积小、密度大的材料.(3)应先接通电源,让打点计时器正常工作,后松开纸带让重物下落.(4)测长度,算速度:某时刻的瞬时速度的计算应用v n =d n +1-d n -12T,不能用v n =2gd n 或v n =gt 来计算.3.验证方案方案一:利用起点和第n 点:验证gh n =12v 2n . 方案二:任取较远两点A 、B :验证gh AB =12v 2B -12v 2A .考点一 对实验原理和实验步骤的考查例1 利用图1实验装置探究重物下落过程中动能与重力势能的转化问题.(1)实验操作步骤如下,请将步骤B 补充完整:A .按实验要求安装好实验装置;B .使重物靠近打点计时器,接着先________,后________,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C .图2为一条符合实验要求的纸带,O 点为打点计时器打下的第一点. 图1 分别测出若干连续点A 、B 、C ……与O 点之间的距离h 1、h 2、h 3…….图2(2)已知打点计时器的打点周期为T ,重物质量为m ,重力加速度为g ,结合实验中所测得的h 1、h 2、h 3,可得重物下落到B 点时的速度大小为______,纸带从O 点下落到B 点的过程中,重物增加的动能为______,减少的重力势能为______.(3)取打下O 点时重物的重力势能为零,计算出该重物下落不同高度h 时所对应的动能E k 和重力势能E p ,建立坐标系,横轴表示h ,纵轴表示E k 和E p ,根据以上数据在图3中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k 1=2.94 J/m ,请计算图线Ⅱ的斜率k 2=________ J/m(保留3位有效数字).重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为________(用k 1和k 2表示).图3(4)通过对k 1和k 2的比较分析,可得到的结论是(只要求写出一条):__________________. 解析 (3)对图线Ⅰ:E p =-mgh ,即k 1=mg ,对图线Ⅱ:E k =(mg -F f )h ,即k 2=mg -F f ,所以F f =k 1-k 2,F f mg =k 1-k 2mg =k 1-k 2k 1. 答案 (1)接通电源 放开纸带 (2)h 3-h 12T m h 3-h 128T 2 mgh 2 (3)2.80(2.73~2.87均可) k 1-k 2k 1(k 1用mg 表示也可) (4)k 2小于k 1,动能的增量小于重力势能的减少量.(其他结论合理的也可)考点二 对实验数据处理的考查例2 用如图4所示的实验装置验证m 1、m 2组成的系统机械能守恒.m 2从高处由静止开始下落,m 1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图5给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.已知 图4m 1=50 g 、m 2=150 g ,则(结果均保留两位有效数字)图5(1)在纸带上打下计数点5时的速度v =______m/s ;(2)在打下第“0”到打下第“5”点的过程中系统动能的增量ΔE k =________ J ,系统势能的减少量ΔE p =______J ;(取当地的重力加速度g =10 m/s 2)(3)若某同学作出12v 2-h 图象如图6所示,则当地的重力加速度g =________m/s 2.图6解析 (1)v 5=+10-20.1×2 m/s =2.4 m/s(2)ΔE k =12(m 1+m 2)v 2-0=0.58 J ΔE p =m 2gh -m 1gh =0.60 J(3)由(m 2-m 1)gh =12(m 1+m 2)v 2知 v 22=m 2-m 1gh m 1+m 2即图象的斜率k =m 2-m 1g m 1+m 2=5.821.20 解得g =9.7 m/s 2答案 (1)2.4 (2)0.58 0.60 (3)9.7考点三 对实验误差分析的考查例3 在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50 Hz ,当地重力加速度的值为9.80 m/s 2,测得所用重物的质量为1.00 kg.甲、乙、丙三位学生分别用同一装置打出三条纸带,量出各纸带上第1、2两点间的距离分别为0.18 cm 、0.19 cm 和0.25 cm ,可见其中肯定有一个学生在操作上有错误.(1)错误操作是________________________________________________________.(2)若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A 、B 、C 到第一个点O 的距离如图7所示(相邻计数点时间间隔为0.02 s),那么(结果均保留两位有效数字)图7①纸带的________端与重物相连.②打点计时器打下计数点B时,重物的速度v B=________.③在从起点O到打下计数点B的过程中重物重力势能的减少量是ΔE p=________,此过程中重物动能的增加量是ΔE k=________.④通过计算,数值上ΔE p______ΔE k(填“>”“=”或“<”),这是因为______________.⑤实验的结论是____________________________________________________.解析丙同学的操作步骤中有错误,错误操作是先放开纸带后接通电源.根据题图可知,纸带的左端与重物相连;v B=x OC-x OA2T=0.98 m/s;ΔE p=mgx OB=0.49 J,ΔE k=12mv2B=0.48 J;ΔE p>ΔE k,这是因为实验中存在着阻力;通过实验分析可知,在实验误差允许范围内,重物的机械能守恒.答案(1)先放开纸带后接通电源(2)①左②0.98 m/s③0.49 J0.48 J ④>实验中存在着阻力⑤在实验误差允许范围内,重物的机械能守恒29.力学实验原理与方法的迁移应用力学实验题目各省市几乎每年都考.特点是实验目的明确,实验原理千差万别,实验数据处理方法各种各样,但不管怎样,这些题都是以教材上的分组实验为原型,实验器材的使用、常用实验方案模型也是固定不变的.在做题时,应注意以下几点:(1)找原型:把教材中的实验原型或者相关的物理理论知识在头脑中完整、准确地重现出来.(2)找差别:将实验中所给器材与实验原型中器材进行对比,看一下少了什么器材或什么器材的量程不满足要求,再看一下“多给”了什么器材,注意“多给”的器材往往就是解决问题的关键.(3)析原理:要根据题意,认真分析题目所提供的该实验的原理是什么,思考出题人想通过怎样的方法、手段、步骤达到该实验的目的,并与实验原型相比较,找出达到实验目的的方法.(4)重方法:对于实验数据处理的方法基本是固定不变的,注意借鉴使用.例4 如图8为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略)“验证机械能守恒定律”的实验装置,请结合以下实验步骤完成填空.图8(1)将气垫导轨放在水平桌面上,并调节至水平.(2)用天平称出滑块和挡光条的总质量M ,再称出托盘和砝码的总质量m .用刻度尺测出两光电门中心之间的距离x ,用游标卡尺测出挡光条的宽度l ,如图9所示,l 的读数为 ____ cm.图9(3)将滑块移至光电门1左侧某处,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间Δt 1和Δt 2.(4)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为E k1=__________和E k2=____________.在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少量ΔE p =____________.(已知重力加速度为g )比较________和________,若在实验误差允许的范围内相等,即可认为机械能是守恒的.答案 (2)1.550 (4)12(M +m )⎝ ⎛⎭⎪⎫l Δt 12 12(M +m )⎝ ⎛⎭⎪⎫l Δt 22 mgx ΔE p ,E k2-E k1或者mgx ,12(M +m )⎝ ⎛⎭⎪⎫l Δt 22-12(M +m )⎝ ⎛⎭⎪⎫l Δt 1 21.关于“验证机械能守恒定律”的实验中,以下说法正确的是 ( )A .实验中摩擦是不可避免的,因此纸带越短越好,因为纸带越短,克服摩擦力做的功就越少,误差就越小B .实验时需称出重物的质量C .纸带上第1、2两点间距若不接近2 mm ,则无论怎样处理实验数据,实验误差都一定较大D .处理打点的纸带时,可以直接利用打点计时器打出的实际点迹,而不必采用“计数点”的方法答案 D解析 A 选项中,纸带过短,长度测量的相对误差较大,故A 错误;由12mv 2=mgh 知,只需验证12v 2=gh 即可,不必测重物质量,故B 错;对C 选项中的纸带,可选点迹清晰、距离合适的任意两点M 、N ,通过计算ΔE k =12mv 2N -12mv 2M 与mgh MN 比较,实验误差不一定大,故C 错误;由于自由落体加速度较大,因此除去1、2两点距离可能很小,其他相邻两点间的距离均大于或远大于2 mm ,用毫米刻度尺测量完全可以,不必采用“计数点”法,故D 正确.2.下列有关实验的描述中,正确的是 ( )A .在“验证力的平行四边形定则”实验中,选测力计时,水平对拉两测力计,示数应该相同B .在“探究弹簧弹力和弹簧伸长关系”的实验中,作出弹力和弹簧长度的图象也能求出弹簧的劲度系数C .在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中,放小车的长木板应该使其水平D .在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须由v =gt 求出打某点时纸带的速度 答案 AB3.在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知电磁打点计时器所用的电源的频率为50 Hz ,查得当地的重力加速度g =9.80 m/s 2,测得所用的重物质量为1.00 kg.实验中得到一条点迹清晰的纸带(如图10所示),把第一个点记作O ,另选连续的四个点A 、B 、C 、D 作为测量的点,经测量知道A 、B 、C 、D 各点到O 点的距离分别为62.99 cm 、70.18 cm 、 77.76 cm 、85.73 cm.图10(1)根据以上数据,可知重物由O 点运动到C 点,重力势能的减少量等于______ J ,动能的增加量等于________ J .(结果取三位有效数字)(2)根据以上数据,可知重物下落时的实际加速度a =________ m/s 2,a ________g (填“大于”或“小于”),原因是________________________________________________________________________. 答案 (1)7.62 7.57 (2)9.75 小于 重物受空气阻力,纸带受限位孔或打点计时器振针的阻力解析 (1)由题意知重物由O 点运动至C 点,下落的高度为h C =77.76 cm =0.777 6 m ,m=1.00 kg ,g =9.80 m/s 2,所以重力势能的减少量为ΔE p =mgh C =1.00×9.80×0.777 6 J =7.62 J. 重物经过C 点时的速度v C =BD 2T =OD -OB 2T又因为T =0.02 s 、OD =85.73 cm =0.857 3 m 、OB =70.18 cm =0.701 8 m所以v C =0.857 3-0.701 82×0.02m/s =3.89 m/s 故重物动能的增加量ΔE k 为ΔE k =12mv 2C =12×1.00×3.892 J =7.57 J (2)根据CD -AB =2aT 2,CD =OD -OC ,AB =OB -OA ,代入数据得a =9.75 m/s 2<g . 实验中重物受空气阻力,纸带受限位孔或打点计时器振针的阻力作用,导致a <g .4.光电计时器结构如图11甲所示,当有物体从M 、N 间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间,若知物体的长度,就可知道物体通过光电门的速度.如图乙所示,E 、F 为上下两个光电门,现要利用此装置探究机械能守恒定律.图11(1)读出如图12中游标卡尺测量的物块A 的厚度为____ cm.图12(2)让物块A 从某一位置下落,通过测量并计算得出它通过光电门E 和F 的速度分别为v 1和v 2,已知物块质量为m ,当地重力加速度为g ,若要探究物块在EF 之间的过程机械能是否守恒,还需测量的物理量为__________________.若________和__________在误差允许的范围内相等,则可说明该物块的机械能守恒.(用物理量的字母符号表示)答案 (1)1.21 (2)E 、F 之间的距离L 12m (v 22-v 21) mgL 5.某实验小组在做“验证机械能守恒定律”实验中,提出了如图13所示的甲、乙两种方案:甲方案为用自由落体运动进行实验,乙方案为用小车在斜面上下滑进行实验.图13 (1)组内同学对两种方案进行了深入的讨论分析,最终确定了一个大家认为误差相对较小的方案,你认为该小组选择的方案是__________,理由是___________________________ ________________________________________________________________________.(2)若该小组采用图甲的装置打出了一条纸带如图14所示,相邻两点之间的时间间隔为0.02 s ,请根据纸带计算出B 点的速度大小为________m/s.(结果保留三位有效数字)图14(3)该小组内同学根据纸带算出了相应点的速度,作出v 2-h 图线如图15所示,请根据图线计算出当地的重力加速度g =________m/s 2.(结果保留两位有效数字)图15答案 (1)见解析 (2)1.37 (3)9.8解析 (1)甲 采用乙方案时,由于小车与斜面间存在摩擦力的作用,且不能忽略,所以小车在下滑的过程中机械能不守恒,故乙方案不能用于验证机械能守恒定律.(2)v B =--20.04 m/s ≈1.37 m/s.1 2mv2,所以g=12v2h=12k,k为图线的斜率,求得g=9.8 m/s2.(3)因为mgh=。

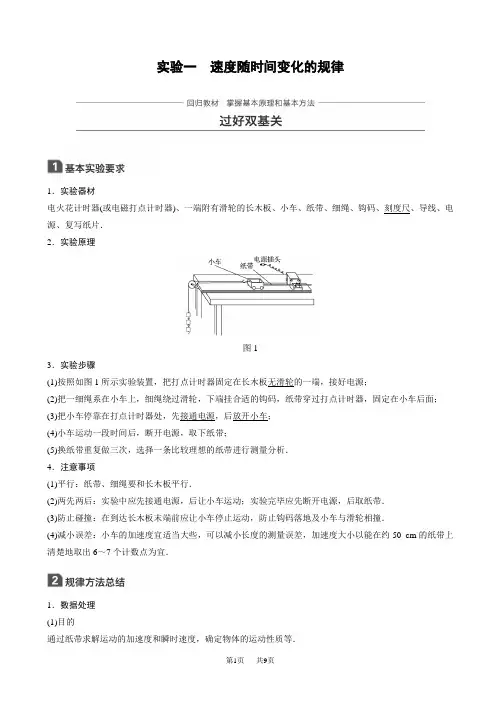

实验一速度随时间变化的规律1.实验器材电火花计时器(或电磁打点计时器)、一端附有滑轮的长木板、小车、纸带、细绳、钩码、刻度尺、导线、电源、复写纸片.2.实验原理图13.实验步骤(1)按照如图1所示实验装置,把打点计时器固定在长木板无滑轮的一端,接好电源;(2)把一细绳系在小车上,细绳绕过滑轮,下端挂合适的钩码,纸带穿过打点计时器,固定在小车后面;(3)把小车停靠在打点计时器处,先接通电源,后放开小车;(4)小车运动一段时间后,断开电源,取下纸带;(5)换纸带重复做三次,选择一条比较理想的纸带进行测量分析.4.注意事项(1)平行:纸带、细绳要和长木板平行.(2)两先两后:实验中应先接通电源,后让小车运动;实验完毕应先断开电源,后取纸带.(3)防止碰撞:在到达长木板末端前应让小车停止运动,防止钩码落地及小车与滑轮相撞.(4)减小误差:小车的加速度宜适当大些,可以减小长度的测量误差,加速度大小以能在约50 cm的纸带上清楚地取出6~7个计数点为宜.1.数据处理(1)目的通过纸带求解运动的加速度和瞬时速度,确定物体的运动性质等.(2)方法①分析物体的运动性质——测量相邻计数点间的距离,计算相邻计数点距离之差,看其是否为常数,从而确定物体的运动性质. ②利用逐差法求解平均加速度a 1=x 4-x 13T 2,a 2=x 5-x 23T 2,a 3=x 6-x 33T 2⇒a =a 1+a 2+a 33=(x 4+x 5+x 6)-(x 1+x 2+x 3)9T 2 ③利用平均速度求瞬时速度:v n =x n +x n +12T =d n +1-d n -12T④利用速度—时间图象求加速度a .作出速度—时间图象,通过图象的斜率求解物体的加速度;b .剪下相邻计数点的纸带紧排在一起求解加速度. 2.依据纸带判断物体是否做匀变速直线运动 (1)x 1、x 2、x 3…x n 是相邻两计数点间的距离.(2)Δx 是两个连续相等的时间里的位移差:Δx 1=x 2-x 1,Δx 2=x 3-x 2….(3)T 是相邻两计数点间的时间间隔:T =0.02n (打点计时器的频率为50 Hz ,n 为两计数点间计时点的间隔数). (4)Δx =aT 2,只要小车做匀变速直线运动,它在任意两个连续相等的时间间隔内的位移之差就一定相等.命题点一 教材原型实验例1 某同学利用图2装置研究小车的“速度随时间变化的规律”.图2(1)实验中,必须的措施是________. A .细线必须与长木板平行 B .先接通电源再释放小车 C .小车的质量远大于钩码的质量 D .平衡小车与长木板间的摩擦力(2)他实验时将打点计时器接到频率为50 Hz 的交流电源上,得到一条纸带,打出的部分计数点如图3所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出).s 1=3.59 cm ,s 2=4.41 cm ,s 3=5.19 cm ,s 4=5.97 cm ,s 5=6.78 cm ,s 6=7.64 cm.则小车的加速度a =________m/s 2(要求充分利用测量的数据),打点计时器在打B 点时小车的速度v B =________m/s.(结果均保留两位有效数字)图3答案 (1)AB (2)0.80 0.40解析 (1)实验时,细线必须与长木板平行,以减小实验的误差,选项A 正确;实验时要先接通电源再释放小车,选项B 正确;此实验中没必要使小车的质量远大于钩码的质量,选项C 错误;此实验中不需要平衡小车与长木板间的摩擦力,选项D 错误.(2)相邻的两计数点间的时间间隔T =0.1 s ,由逐差法可得小车的加速度 a =s 6+s 5+s 4-s 3-s 2-s 19T 2=(7.64+6.78+5.97-5.19-4.41-3.59)×10-29×0.12m/s 2=0.80 m/s 2 打点计时器在打B 点时小车的速度v B =s 1+s 22T =(3.59+4.41)×10-22×0.1m/s =0.40 m/s1.某同学利用图4甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的“速度随时间变化的规律”,物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示.打点计时器电源的频率为50 Hz.图4(1)通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点______和______之间某时刻开始减速. (2)打计数点5时,物块对应的速度大小为______ m/s.(结果保留三位有效数字) (3)物块减速运动过程中加速度的大小为a =______ m/s 2.(结果保留三位有效数字) 答案 (1)6 7 (2)1.00 (3)2.00解析 (1)从纸带上的数据分析得知:在打计数点6之前,两点之间的位移逐渐增大,是加速运动,在打计数点7之后,两点之间的位移逐渐减小,是减速运动,所以物块在相邻计数点6和7之间某时刻开始减速;(2)每5个点取1个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T =0.1 s ,根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于该过程中的平均速度,v 5=0.09+0.110 12×0.1m /s≈1.00 m/s.(3)由纸带可知,计数点7往后做减速运动,根据逐差法得:a =0.046+0.066-0.086 1-0.106 04×0.01 m/s 2≈-2.00 m/s 2.所以物块减速运动过程中加速度的大小为2.00 m/s 2.2.如图5所示,是某同学由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点间还有四个点没有画出,打点计时器打点的频率f =50 Hz ,其中x 1=7.05 cm 、x 2=7.68 cm 、x 3=8.33 cm 、x 4=8.95 cm 、x 5=9.61 cm 、x 6=10.26 cm.图5(1)下表列出了打点计时器打下B 、C 、F 时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下D 、E 两点时小车的瞬时速度.(保留三位有效数字)(2)以A 点为计时起点,在图6中画出小车的速度—时间图线.图6(3)根据你画出的小车的速度—时间图线计算出小车的加速度a =________ m/s 2.(保留两位有效数字) (4)如果当时电网中交变电流的频率是f =49 Hz ,而做实验的同学并不知道,由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏________.(选填“大”或“小”) 答案 (1)0.864 0.928 (2)如图所示(3)0.64 (4)大命题点二 实验拓展创新例2某研究性学习小组用图7甲装置来测定当地重力加速度,主要操作如下:①安装实验器材,调节试管夹(小铁球)、光电门和纸杯在同一竖直线上;②打开试管夹,由静止释放小铁球,用光电计时器记录小铁球在两个光电门间的运动时间t,并用刻度尺(图上未画出)测量出两个光电门之间的高度h,计算出小铁球通过两光电门间的平均速度v;③保持光电门1的位置不变,改变光电门2的位置,重复②的操作.测出多组(h,t),计算出对应的平均速度v;④画出v-t图象.甲乙图7请根据实验,回答如下问题:(1)设小铁球到达光电门1时的速度为v0,当地的重力加速度为g.则小铁球通过两光电门间平均速度v的表达式为________.(用v0、g和t表示)(2)实验测得的数据如下表:请在图乙坐标纸上画出v -t 图象.(3)根据v -t 图象,可以求得当地重力加速度g =______ m/s 2,试管夹到光电门1的距离约为________ cm.(以上结果均保留两位有效数字) 答案 (1)v =v 0+12gt(2)见解析图 (3)9.7(9.5~9.9) 6.5(6.3~6.7)解析 (1)根据匀变速直线运动的规律:一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,可得v =v 0+12gt .(2)描点画图,如图所示.(3)根据v =v 0+12gt 可知,v -t 图象的斜率表示k =g2,解得g ≈9.7 m/s 2;图象与纵轴的截距为小球经过光电门1时的速度v 0,约为1.12 m/s ,根据v 02=2gh 得h ≈6.5 cm.从原理迁移和数据处理技巧上进行创新1.复习启示高考实验题一般源于教材而不拘泥于教材,是在教材实验的基础上创设新情景.因此,要在夯实基础实验的基础上注意迁移创新能力的培养,善于用教材中实验的原理、方法和技巧处理新问题. 2.情景拓展3.数据处理(1)加速度的获得:靠重物的拉力获得加速度→长木板倾斜靠重力获得加速度.(2)速度的测量方法:由打点纸带求速度→测定遮光片的宽度d 和遮光片通过光电门的挡光时间Δt ,由v =d Δt求速度.(3)加速度的测量方法:由打点纸带利用逐差法求加速度→利用经过两个光电门的瞬时速度,由速度位移关系式求加速度.3.如图8甲为测量重力加速度的实验装置,C 为数字毫秒表,A 、B 为两个相同的光电门,C 可以测量铁球两次挡光之间的时间间隔.开始时铁球处于A 门的上边缘,当断开电磁铁的开关由静止释放铁球时开始计时,落到B 门时停止计时,毫秒表显示时间为铁球通过A 、B 两个光电门的时间间隔t ,测量A 、B 间的距离x .现将光电门B 缓慢移动到不同位置,测得多组x 、t 数值,画出xt 随t 变化的图线为直线,如图乙所示,直线的斜率为k ,则由图线可知,当地重力加速度大小为g =__________;若某次测得小球经过A 、B 门的时间间隔为t 0,则可知铁球经过B 门时的速度大小为__________,此时两光电门间的距离为________.图8答案 2k 2kt 0 kt 20解析 根据x =12gt 2可得,x t =12gt ,则12g =k ,解得g =2k ;若某次测得小球经过A 、B 门的时间间隔为t 0,则可知铁球经过B 门时的速度大小为v =gt 0=2kt 0,此时两光电门间的距离为x =v2t 0=kt 02.4.在“利用打点计时器研究速度随时间变化的规律”实验中,打点计时器接在50 Hz 低压交流电源上,某同学在打出的纸带上按打点的先后顺序每5点取一个计数点,共取了A 、B 、C 、D 、E 、F 六个计数点(每相邻两个计数点间还有四个点).从A 点开始在每一个计数点处将纸带剪开分成五段(分别为a 、b 、c 、d 、e 段),将这五段纸带由长到短紧靠但不重叠地粘在xOy 坐标系中,如图9所示.图9(1)若把每一段纸带的右上端连接起来,结果得到一条倾斜的直线,如图所示,由图可知纸带做______________运动且直线与-x 方向夹角越大,说明纸带运动的加速度________(选填“越大”或“越小”).(2)从第一个计数点A 开始计时,为求出0.25 s 时刻纸带的瞬时速度,需要测出哪一段纸带的长度?答:______________(选填“a ”“b ”“c ”“d ”“e ”).(3)若测得a 段纸带的长度为10.0 cm ,e 段纸带的长度为2.0 cm ,则可求出加速度的大小为________ m/s 2. 答案 (1)匀减速直线 越大 (2)c (3)2.0解析 (1)纸带剪接后,水平方向每条宽度相同,正好与时间对应,竖直长度为相邻相等时间内的位移,由于Δx =aT 2,纸带长度差相等,变化规律恰好与速度一样.图线可看作v -t 图象,即速度均匀减小,纸带做匀减速运动,图象斜率越大,加速度越大.(2)求0.25 s 时的速度,即求0.2~0.3 s 内的平均速度,0.2~0.3 s 内的位移恰好是纸带c 段对应的长度.(3)利用Δx =aT 2,即x m -x n =(m -n )aT 2,有a =x a -x e 4T 2=-2.0 m/s 2,所以加速度的大小为2.0 m/s 2.5.利用图10所示的装置可测量滑块在斜面上运动的“速度随时间变化的规律”.一斜面上安装有两个光电门,其中光电门乙固定在斜面上靠近底端处,光电门甲的位置可移动.当一带有遮光片的滑块自斜面上滑下时,与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间t .改变光电门甲的位置进行多次测量,每次都使滑块从同一点由静止开始下滑,并用刻度尺测量甲、乙之间的距离s ,记下相应的t 值.所得数据如下表所示.图10完成下列填空和作图:(1)若滑块所受摩擦力为一定值,滑块加速度的大小a 、滑块经过光电门乙时的瞬时速度v t 、测量值s 和t 四个物理量之间所满足的关系式是______________.(2)根据表中给出的数据,在图11给出的坐标纸上画出st-t 图线.图11(3)由所画出的st -t 图线,得出滑块加速度的大小为a =________ m/s 2(保留两位有效数字).答案 (1)s t =-at2+v t(2)如图所示(3)2.0(答案在1.8~2.2范围内都可)解析 (1)滑块从光电门甲到光电门乙,中间时刻的瞬时速度v =s t ,设经过光电门乙时的速度为v t ,由v t =st +at 2整理可求得答案.(2)见答案图.(3)由s t =-at 2+v t ,可知s t -t 图象中图线斜率的绝对值|k |=a2,由图线可知|k |=1.0 m/s 2,故a =2|k |=2.0 m/s 2.。

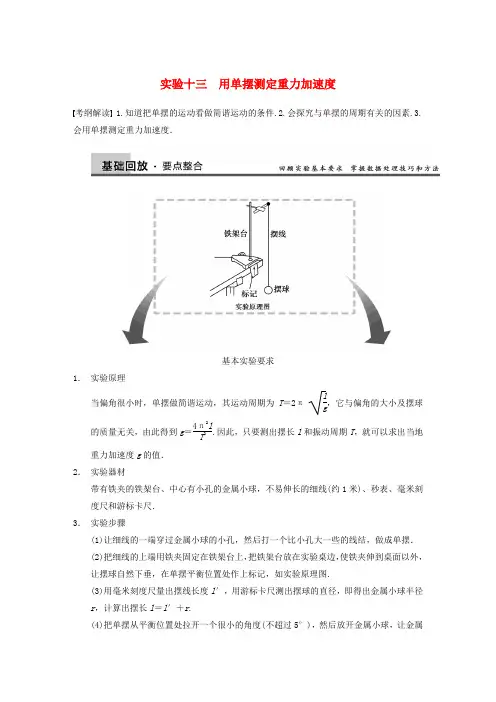

实验十三 用单摆测定重力加速度考纲解读 1.知道把单摆的运动看做简谐运动的条件.2.会探究与单摆的周期有关的因素.3.会用单摆测定重力加速度.基本实验要求1. 实验原理当偏角很小时,单摆做简谐运动,其运动周期为T =2πlg,它与偏角的大小及摆球的质量无关,由此得到g =4π2lT2.因此,只要测出摆长l 和振动周期T ,就可以求出当地重力加速度g 的值. 2. 实验器材带有铁夹的铁架台、中心有小孔的金属小球,不易伸长的细线(约1米)、秒表、毫米刻度尺和游标卡尺. 3. 实验步骤(1)让细线的一端穿过金属小球的小孔,然后打一个比小孔大一些的线结,做成单摆. (2)把细线的上端用铁夹固定在铁架台上,把铁架台放在实验桌边,使铁夹伸到桌面以外,让摆球自然下垂,在单摆平衡位置处作上标记,如实验原理图.(3)用毫米刻度尺量出摆线长度l ′,用游标卡尺测出摆球的直径,即得出金属小球半径r ,计算出摆长l =l ′+r .(4)把单摆从平衡位置处拉开一个很小的角度(不超过5°),然后放开金属小球,让金属小球摆动,待摆动平稳后测出单摆完成30~50次全振动所用的时间t ,计算出金属小球完成一次全振动所用时间,这个时间就是单摆的振动周期,即T =tN(N 为全振动的次数),反复测3次,再算出周期T =T 1+T 2+T 33.(5)根据单摆振动周期公式T =2πl g 计算当地重力加速度g =4π2l T2. (6)改变摆长,重做几次实验,计算出每次实验的重力加速度值,求出它们的平均值,该平均值即为当地的重力加速度值.(7)将测得的重力加速度值与当地重力加速度值相比较,分析产生误差的可能原因.规律方法总结1. 注意事项(1)构成单摆的条件:细线的质量要小、弹性要小,选用体积小、密度大的小球,摆角不超过5°.(2)要使摆球在同一竖直面内摆动,不能形成圆锥摆,方法是将摆球拉到一定位置后由静止释放.(3)测周期的方法:①要从摆球过平衡位置时开始计时.因为此处速度大、计时误差小,而最高点速度小、计时误差大.②要测多次全振动的时间来计算周期.如在摆球过平衡位置时开始计时,且在数“零”的同时按下秒表,以后每当摆球从同一方向通过最低位置时计数1次.(4)本实验可以采用图象法来处理数据.即用纵轴表示摆长l ,用横轴表示T 2,将实验所得数据在坐标平面上标出,应该得到一条倾斜直线,直线的斜率k =g4π2.这是在众多的实验中经常采用的科学处理数据的重要办法. 2. 数据处理处理数据有两种方法:(1)公式法:测出30次或50次全振动的时间t ,利用T =t N求出周期;不改变摆长,反复测量三次,算出三次测得的周期的平均值T ,然后代入公式g =4π2lT2求重力加速度.(2)图象法:由单摆周期公式不难推出:l =g4π2T 2,因此,分别测出一系列摆长l 对应的周期T ,作l -T 2的图象,图象应是一条通过原点的直线,求出图线的斜率k =Δl ΔT 2,即可利用g =4π2k =4π2Δl ΔT2求得重力加速度值,如图1所示.图13.误差分析(1)系统误差的主要来源:悬点不固定,球、线不符合要求,振动是圆锥摆而不是在同一竖直平面内的振动等.(2)偶然误差主要来自时间的测量上,因此,要从摆球通过平衡位置时开始计时,不能多计或漏计振动次数.考点一对实验操作及误差分析的考查例1(2012·天津理综·9(2))某同学用实验的方法探究影响单摆周期的因素.图2①他组装单摆时,在摆线上端的悬点处,用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,如图2所示.这样做的目的是________(填字母代号).A.保证摆动过程中摆长不变B.可使周期测量得更加准确C.需要改变摆长时便于调节D.保证摆球在同一竖直平面内摆动②他组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺从悬点量到摆球的最低端的长度L=0.999 0 m,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如图3所示,则该摆球的直径为图3________mm,单摆摆长为________m.③下列振动图象真实地描述了对摆长约为1 m的单摆进行周期测量的四种操作过程,图中横坐标原点表示计时开始,A、B、C均为30次全振动的图象,已知sin 5°=0.087,sin 15°=0.26,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是____(填字母代号).解析 ①在“探究影响单摆周期的因素”实验中,应使单摆在摆动过程中摆长不变,而且摆长便于调节,故选项A 、C 正确,选项B 、D 错误. ②摆球的直径d =12 mm +0×0.1 mm=12.0 mm 摆长l =L -d2=0.999 0 m -0.006 0 m =0.993 0 m.③单摆振动的摆角θ≤5°,当θ=5°时单摆振动的振幅A =l sin 5°=0.087 m =8.7 cm ,且为了计时准确,应在摆球摆至平衡位置时开始计时,故选项A 正确,选项B 、C 、D 错误.答案 ①AC ②12.0 0.993 0 ③A 考点二 对实验数据处理的考查例2 下表是用单摆测定重力加速度实验中获得的有关数据:(1)图4(2)利用图象,取T 2=4.2 s 2时,l =________m .重力加速度g =________m/s 2. 解析 由T =2π l g 得g =4π2·l T2或l =g4π2·T 2,所以图象是过原点且斜率为g4π2的一条直线.(1)l -T 2图象如图所示(2)T 2=4.2 s 2时,从图中画出的直线上可读出其摆长l =1.05 m ,将T 2与l 代入公式g=4π2lT2,得g =9.86 m/s 2.答案 (1)见解析 (2)1.05 9.86例3 在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中,若摆球在垂直纸面的平面内摆动,为了将人工记录振动次数改为自动记录振动次数,在摆球运动最低点的左、右两侧分别放置一激光光源与光敏电阻,如图5所示.光敏电阻与某一自动记录仪相连,该仪器显示的光敏电阻阻值R 随时间t 的变化图线如图6所示,则该单摆的振动图5周期为________.若保持悬点到小球顶点的绳长不变,改用直径是原小球直径2倍的另一小球进行实验,则该单摆的周期将________(填“变大”、“不变”或“变小”),图中的Δt 将________(填“变大”、“不变”或“变小”).图6解析 小球摆动到最低点时,挡光使得光敏电阻阻值增大,从t 1时刻开始,再经两次挡光完成一个周期,故T =2t 0;摆长为摆线长加小球半径,若小球直径变大,则摆长增加,由周期公式T =2π lg可知,周期变大;当小球直径变大时,挡光时间增加,即Δt 变大.答案 2t 0 变大 变大1. 在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,有人提出以下几点建议:A .适当加长摆线B .质量相同、体积不同的摆球,应选用体积较大的C .单摆偏离平衡位置的角度不能太大D .当单摆经过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆振动的周期其中对提高测量结果精确度有利的是________. 答案 AC解析 单摆实验的精确度取决于实验装置的理想化程度及相关物理量的测量精度.在摆角小于5°的条件下,适当加长摆线长度,有利于把摆球看成质点,摆球的空间位置变化较大,便于观察,选项A对.摆球体积越大,所受空气阻力越大,对质量相同的摆球其影响越大,选项B错.摆角应小于5°,选项C对.本实验采用累积法测量周期,若仅测量一次全振动,由于球过平衡位置时速度较大,难以准确记录,且一次全振动的时间太短,偶然误差较大,选项D错.2.某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验时,测得的重力加速度数值明显大于当地的重力加速度的实际值.造成这一情况的可能原因是 ( ) A.测量摆长时,把悬挂状态的摆线长当成了摆长B.测量周期时,当摆球通过平衡位置时启动秒表,记为第0次,此后摆球第30次通过平衡位置时制动秒表,读出经历的时间为t,并由计算式T=t30求得周期C.开始摆动时振幅过小D.所用摆球的质量过大答案 B解析由T=2πlg得g=4π2T2l,g值偏大说明l偏大或T偏小.把悬挂状态的摆线长当成摆长,会使l偏小,g值偏小,A错;摆球第30次通过平衡位置时,实际上共完成了15次全振动,周期T=t15,误认为30次全振动,会使T变小,引起g值明显偏大,B对;单摆周期与振幅和摆球质量无关,C、D错误.3. 几名学生进行野外考察,登上一山峰后,他们想粗略测出山顶处的重力加速度.于是他们用细线拴好石块P系在树枝上做成一个简易单摆,如图7所示.然后用随身携带的钢卷尺、电子手表进行了测量.同学们首先测出摆长L,然后将石块拉开一个小角度,由静止释放,使石块在竖直平面内摆动,用电子手表测出单摆完成n次图7全振动所用的时间t.①利用测量数据计算山顶处重力加速度的表达式g=______;②若振动周期测量正确,但由于难以确定石块重心,测量摆长时从悬点一直量到石块下端,所以用这次测量数据计算出来的山顶处重力加速度值比真实值______(选填“偏大”、“偏小”或“相等”).答案4π2n2Lt2偏大4. 某同学在正确操作和测量的情况下,测得多组摆长L和对应的周期T,画出L-T2图线,如图8所示.出现这一结果最可能的原因是:摆球重心不在球心处,而是在球心的正____方(选填“上”或“下”).为了使得到的实验结果不受摆球重心位置无法准确确定的影响,他采用恰当的数据处理方法:在图线上选图8取A、B两个点,找出两点相应的横纵坐标,如图所示.用表达式g=________计算重力加速度,此结果即与摆球重心就在球心处的情况一样.答案下4π2L A-L BT2A-T2B解析作一条过原点的与AB线平行的直线,所作的直线就是准确测量摆长时所对应的图线.过横轴上某一点作一条平行纵轴的直线,则和两条图线的交点不同,与准确测量摆长时的图线的交点对应的摆长是准确的,与AB线的交点对应的摆长要小些,同样的周期,摆长应一样,但AB线所对应的却小些,其原因是在测量摆长时少测了,所以其重心应在球心的下方.设重心与球心的距离为r,则对A、B两点数据,由单摆周期公式有:T A=2πL A+rg和T B=2πL B+rg,解得:g=4π2L A-L BT2A-T2B,按这样计算,测量结果将与摆球重心就在球心处的值相同.5.某实验小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中,已知单摆在摆动过程中的摆角小于5°;在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,到第n次经过最低点所用的时间为t;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆球悬挂后图9 的摆线长(从悬点到摆球的最上端)为L,再用螺旋测微器测得摆球的直径为d(读数如图9所示).(1)该单摆在摆动过程中的周期为________.(2)用上述物理量的符号写出求重力加速度的一般表达式g=________.(3)从上图可知,摆球的直径为________ mm.(4)实验结束后,某同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的( ) A.单摆的悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了B.把n次摆动的时间误记为(n+1)次摆动的时间C.以摆线长作为摆长来计算D.以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算答案(1)2tn-1(2)π2n-2L+d2t2(3)5.980(4)BD解析 (1)根据记数的方式可知 全振动的次数N =n -12所以周期T =t N =2tn -1(2)摆长l =L +d2,将T 和l 代入g =4π2lT 2得g =π2n -2L +d 2t2(3)直径d =5.5 mm +0.01×48.0 mm=5.980 mm.(4)根据g =4π2lT2知,当悬点松动后,摆线增长,则代入公式中的l 将偏小,故所测g值偏小,A 错误;对B 选项,T 变小,g 变大,B 正确;对C 选项,l 变小,g 应偏小,C 错误;对D 选项,l 变大,g 应偏大,D 正确.6. 有两个同学利用假期分别去参观北京大学和南京大学的物理实验室,各自在那里利用先进的DIS 系统较准确地探究了“单摆的周期T 与摆长L 的关系”,他们通过校园网交换实验数据,并由计算机绘制了T 2-L 图象,如图10甲所示.去北大的同学所测实验结果对应的图线是________(填“A ”或“B ”).另外,在南大做探究的同学还利用计算机绘制了a 、b 两个摆球的振动图象(如图乙),由图可知,两单摆摆长之比L a L b=________.在t =1 s 时,b 球振动方向是________.图10答案 B 49 沿y 轴负方向解析 由单摆的周期公式得:T =2πL g ,解得:T 2=4π2g L ,即图象的斜率k =4π2g,重力加速度大,斜率小,我们知道北京的重力加速度比南京的大,所以去北大的同学所测实验结果对应的图线是B ;从题图乙可以得出:T b =1.5T a ,由单摆的周期公式得:T a =2πL ag ,T b =2π L b g ,联立解得:L a L b =49;从题图乙可以看出,t =1 s 时b 球正在向负最大位移运动,所以在t =1 s 时b 球的振动方向沿y 轴负方向.7. 某同学想在家里做“用单摆测定重力加速度”的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块大小约为3 cm 、外形不规则的大理石代替小球.他设计的实验步骤是 A .将石块和细尼龙线系好,结点为M ,将尼龙线的上端固定于O 点; B .用刻度尺测量OM 间尼龙线的长度L 作为摆长;C .将石块拉开一个大约α=5°的角度,然后由静止释放;D .从摆球摆到最高点时开始计时,测出30次全振动的总时间t ,由T =t30得出周期;E .改变OM 间尼龙线的长度再做几次实验,记下每次相应的l 和T ;F .求出多次实验中测得的l 和T 的平均值,作为计算时用的数据,代入公式g =(2πT)2l ,求出重力加速度g .(1)该同学以上实验步骤中有重大错误的是________.(2)该同学用OM 的长作为摆长,这样做引起的系统误差将使重力加速度的测量值比真实值偏大还是偏小?你认为用什么方法可以解决摆长无法准确测量的困难? 答案 (1)BDF (2)见解析解析 (1)摆长应为石块重心到悬点的距离,故B 步骤错误;计时开始的位置应为摆球振动的平衡位置,故D 步骤错误;在用公式g =(2πT)2l 计算g 时,应先将各项的l 和T 单独代入求解g 值,不能先求l 、T 的平均值再代入求解.故F 步骤也错误.(2)因为用OM 作为摆长,比摆的实际摆长偏小,因此计算出的重力加速度的值比实际值偏小.可采用图象法,以T 2为纵轴,以l 为横轴,做出多次测量得到的T 2-l 图线,求出图线斜率k .再由k =4π2g 得g =4π2k.k 值不受悬点不确定因素的影响,因此可以解决摆长无法准确测量的困难.。

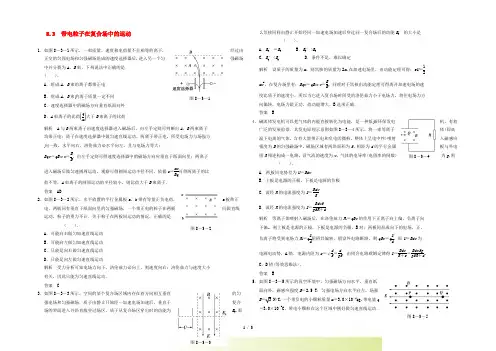

8.3 带电粒子在复合场中的运动1.如图8-3-1所示,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A 、B 束,下列说法中正确的是( ).A .组成A 、B 束的离子都带正电 B .组成A 、B 束的离子质量一定不同C .速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外D .A 束离子的比荷⎝ ⎛⎭⎪⎫q m 大于B 束离子的比荷解析 A 与B 两束离子由速度选择器进入磁场后,由左手定则可判断出A 、B 两束离子 均带正电;离子在速度选择器中做匀速直线运动,两离子带正电,所受电场力与场强方 向一致,水平向右,洛伦兹力必水平向左,且与电场力等大:Bqv =qE ⇒v =EB,由左手定则可得速度选择器中的磁场方向应垂直于纸面向里;两离子进入磁场后做匀速圆周运动,观察可得圆周运动半径不同,依据r =mv Bq可得两离子的比 荷不等,A 束离子的圆周运动的半径较小,则比荷大于B 束离子. 答案 AD2.如图8-3-2所示,水平放置的平行金属板a 、b 带有等量正负电荷,a 板带正电,两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电的粒子在两板间做直线运动,粒子的重力不计.关于粒子在两板间运动的情况,正确的是( ).A .可能向右做匀加速直线运动B .可能向左做匀加速直线运动C .只能是向右做匀速直线运动D .只能是向左做匀速直线运动解析 受力分析可知电场力向下,洛伦兹力必向上,则速度向右;洛伦兹力与速度大小 有关,因此只能为匀速直线运动. 答案 C3.如图8-3-3所示,空间的某个复合场区域内存在着方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场.质子由静止开始经一加速电场加速后,垂直于复合场的界面进入并沿直线穿过场区,质子从复合场区穿出时的动能为E k .那么氘核同样由静止开始经同一加速电场加速后穿过同一复合场后的动能E k ′的大小是( ).A .E k ′=E kB .E k ′>E kC .E k ′<E kD .条件不足,难以确定解析 设质子的质量为m ,则氘核的质量为2m .在加速电场里,由动能定理可得:eU =12mv 2,在复合场里有:Bqv =qE ⇒v =EB,同理对于氘核由动能定理可得离开加速电场的速度比质子的速度小,所以当它进入复合场时所受的洛伦兹力小于电场力,将往电场力方 向偏转,电场力做正功,故动能增大,B 选项正确. 答案 B4.磁流体发电机可以把气体的内能直接转化为电能,是一种低碳环保发电机,有着广泛的发展前景.其发电原理示意图如图8-3-4所示,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的微粒,整体上呈电中性)喷射入磁感应强度为B 的匀强磁场中,磁场区域有两块面积为S ,相距为d 的平行金属板与外电阻R 相连构成一电路,设气流的速度为v ,气体的电导率(电阻率的倒数)为g .则( ).A .两板间电势差为U =BdvB .上板是电源的正极,下板是电源的负极C .流经R 的电流强度为I =Bdv R D .流经R 的电流强度为I =BdvSgSR +d解析 等离子体喷射入磁场后,在洛伦兹力F 1=qBv 的作用下正离子向上偏,负离子向 下偏,则上板是电源的正极,下板是电源的负极,B 对;两板间形成向下的电场,正、 负离子将受到电场力F 2=q U d 阻碍其偏转,假设外电路断路,则qBv =q U d,即U =Bdv 为 电源电动势,A 错.电源内阻为r =ρd S =d gS ,由闭合电路欧姆定律得I =Bdv R +r =BdvSggSR +d, C 、D 错(等效思维法). 答案 B5.如图8-3-5所示的真空环境中,匀强磁场方向水平、垂直纸面向外,磁感应强度B =2.5 T ;匀强电场方向水平向左,场强E = 3 N/C.一个带负电的小颗粒质量m =3.0×10-7kg.带电量q=3.0×10-6C ,带电小颗粒在这个区域中刚好做匀速直线运动.图8-3-1图8-3-2图8-3-4图8-3-5(1)求这个带电小颗粒运动的方向和速度大小.(2)如果小颗粒运动到图中P 点时,把磁场突然撤去,小颗粒将做什么运动?若运动中小 颗粒将会通过与P 点在同一电场线上的Q 点,那么从P 点运动到Q 点所需时间有多长? (g 取10 m/s 2)解析 (1)带电小颗粒受力如图:tan α=mg qE =33所以α=30°由左手定则,带负电小颗粒运动方向应与水平方向成60°角斜向右上方. 由平衡条件可得:qvB =mg sin 30°,解得v =mgqB sin 30°=0.8 m/s.(2)撤去磁场后,小颗粒受到的重力和电场力的合力与速度方向垂直,故小颗粒将做匀变 速曲线运动(类平抛运动). 加速度大小为a =mgm sin 30°=2g =20 m/s 2方向与水平方向成30°角斜向右下方.在竖直方向上,小颗粒做初速度为v sin 60°、加速度为g 的竖直上抛运动,从P 点运动 到Q 点所需时间为t =2v sin 60°g=0.08 3 s≈0.14 s.答案 (1)0.8 m/s 方向与水平方向成60°角斜右上方 (2)匀变速曲线运动(类平抛运动) 0.14 s6.如图8-3-6所示,在虚线DF 的右侧整个空间存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T ,其中在矩形区域DFHG 内还分布有水平向左的匀强电场.绝缘光滑斜面倾角θ=60°,其末端与边界DF 交于C 点,一带正电的小球质量为m =2×103kg ,从距C 点高h =0.8 m 处的A 点由静止释放,离开斜面后,从C 点进入DFHG 区域后恰能沿直线运动最后从边界HG 上的M 点进入磁场,取g =10m/s 2,求:(1)小球滑到C 点时,重力的功率;(2)电场强度E 的大小;(3)如果小球从M 点进入磁场后能经过图中的N 点,已知MN 两点竖直高度差d =0.45 m , 求小球经过N 点时速度大小. 解析 (1)小球下滑,机械能守恒mgH =Mv 022知重力的功率为P =mgv 0sin θ 解得P =0.069 W(2)做直线运动,分析可知一定为匀速直线运动,由平衡条件知 qv 0B cos θ=mgqE =mg tg θ解得 E = 3 N/C(3)进入磁场区域,洛伦兹力不做功,机械能守恒, 有mgh =mv N 22-mv 022解得v N =5 m/s(优选机械能守恒)答案 (1)0.069 W (2) 2 N/C (3)5 m/s7.在如图8-3-7所示的空间里,存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B =2πmq.在竖直方向存在交替变化的匀强电场如图(竖直向上为正),电场大小为E 0=mgq.一倾角为θ长度足够长的光滑绝缘斜面放置在此空间.斜面上有一质量为m ,带电量为-q 的小球,从t =0时刻由静止开始沿斜面下滑,设第5秒内小球不会离开斜面,重力加速度为g .求: (1)第6秒内小球离开斜面的最大距离.(2)第19秒内小球未离开斜面,θ角的正切值应满足什么条件?图8-3-7解析 (1)设第一秒内小球在斜面上运动的加速度大小为a ,由牛顿第二定律得:(mg +qE 0)sin θ=ma① 第一秒末的速度为:v =at 1② 在第二秒内:qE 0=mg③图8-3-6所以小球将离开斜面在上方做匀速圆周运动,则由向心力公式得qvB =m v 2R④ 圆周运动的周期为:T =2πmqB=1 s⑤由题图可知,小球在奇数秒内沿斜面做匀加速运动,在偶数秒 内离开斜面做完整的圆周运动.所以,第五秒末的速度为:v 5 =a (t 1+t 3+t 5)=6g sin θ⑥小球离开斜面的最大距离为d =2R 3⑦由以上各式得:d =6g sin θπ.(2)第19秒末的速度:v 19=a (t 1+t 3+t 5+t 7+…+t 19)=20g sin θ⑧小球未离开斜面的条件是:qv 19B ≤(mg +qE 0)cos θ ⑨所以:tan θ≤120π(葡萄串模型).答案 (1)6g sin θπ (2)tan θ≤120π8.如图8-3-8所示,A 、B 间存在与竖直方向成45°斜向上的匀强电场E 1,B 、C 间存在竖直向上的匀强电场E 2,A 、B 的间距为1.25 m ,B 、C 的间距为3 m ,C 为荧光屏.一质量m =1.0×10-3kg ,电荷量q =+1.0×10-2C 的带电粒子由a 点静止释放,恰好沿水平方向经过b 点到达荧光屏上的O 点.若在B 、C 间再加方向垂直于纸面向外且大小B =0.1T 的匀强磁场,粒子经b 点偏转到达荧光屏的O ′点(图中未画出).取g =10 m/s 2.求: (1)E 1的大小;(2)加上磁场后,粒子由b 点到O ′点电势能的变化量.解析 (1)粒子在A 、B 间做匀加速直线运动,竖直方向受力平衡,则有:qE 1cos 45°=mg 解得:E 1=2 N/C =1.4 N/C. (2)粒子从a 到b 的过程中, 由动能定理得:qE 1d AB sin 45°=12mv b 2解得v b =2gd AB =5 m/s加磁场前粒子在B 、C 间必做匀速直线运动,则有:qE 2=mg 加磁场后粒子在B 、C 间必做匀速圆周运动,如图所示,由动力学知识可得:qv b B =m v b 2R解得:R =5 m设偏转距离为y ,由几何知识得:R 2=d BC 2+(R -y )2代入数据得y =1.0 m粒子在B 、C 间运动时电场力做的功为:W =-qE 2y =-mgy =-1.0×10-2J.由功能关系知,粒子的电势能增加了1.0×10-2J.(拱桥型) 答案 (1)1.4N/C (2)1.0×10-2J图8-3-8。

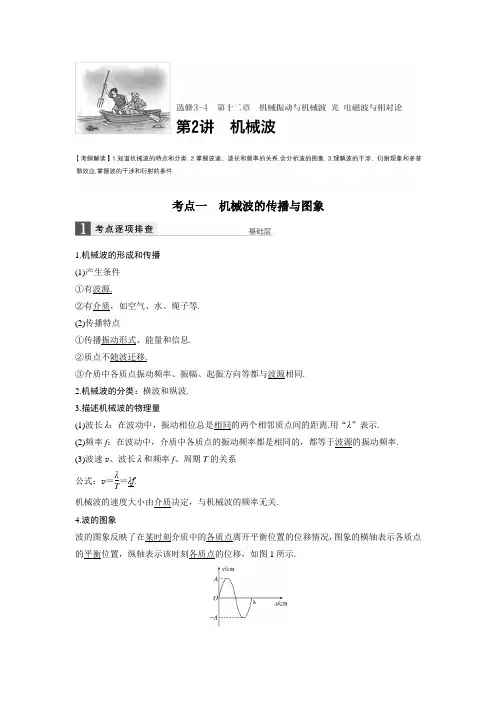

考点一机械波的传播与图象1.机械波的形成和传播(1)产生条件①有波源.②有介质,如空气、水、绳子等.(2)传播特点①传播振动形式、能量和信息.②质点不随波迁移.③介质中各质点振动频率、振幅、起振方向等都与波源相同.2.机械波的分类:横波和纵波.3.描述机械波的物理量(1)波长λ:在波动中,振动相位总是相同的两个相邻质点间的距离.用“λ”表示.(2)频率f:在波动中,介质中各质点的振动频率都是相同的,都等于波源的振动频率.(3)波速v、波长λ和频率f、周期T的关系公式:v=λT=λf.机械波的速度大小由介质决定,与机械波的频率无关.4.波的图象波的图象反映了在某时刻介质中的各质点离开平衡位置的位移情况,图象的横轴表示各质点的平衡位置,纵轴表示该时刻各质点的位移,如图1所示.图1图象的应用:(1)直接读取振幅A 和波长λ,以及该时刻各质点的位移. (2)确定某时刻各质点加速度的方向,并能比较其大小.(3)结合波的传播方向可确定各质点的振动方向或由各质点的振动方向确定波的传播方向. [易错辨析]请判断下列说法是否正确(1)在机械波的传播中,各质点随波的传播而迁移.( × )(2)机械波在传播过程中,各个质点振动的周期、振幅都相同.( √ ) (3)机械波在一个周期内传播的距离等于一个波长.( √ )1.[机械波的产生与传播](多选)如图2所示为沿水平方向的介质中的部分质点,每相邻两质点间距离相等,其中O 为波源.设波源的振动周期为T ,自波源通过平衡位置竖直向下振动时开始计时,经过T4质点1开始起振,则下列关于各质点的振动和介质中的波的说法中正确的是( )图2A.介质中所有质点的起振方向都是竖直向下的,但图中质点9起振最晚B.图中所有质点的起振时间都是相同的,起振的位置和起振的方向是不同的C.图中质点8的振动完全重复质点7的振动,只是质点8振动时,通过平衡位置或最大位移的时间总是比质点7通过相同位置时落后T4D.只要图中所有质点都已振动了,质点1与质点9的振动步调就完全一致,但如果质点1发生的是第100次振动,则质点9发生的就是第98次振动 答案 ACD解析 据波的传播特点知,波传播过程中各质点的振动总是重复波源的振动,所以起振方向相同,都是竖直向下,但从时间上来说,起振依次落后T4的时间,所以选项A 、C 正确,B错误;由题意知,质点9比质点1应晚起振两个周期,所以当所有质点都起振后,质点1与质点9步调完全一致,所以选项D 正确.2.[机械波的图象](2015·福建理综·16)简谐横波在同一均匀介质中沿x 轴正方向传播,波速为v .若某时刻在波的传播方向上,位于平衡位置的两质点a 、b 相距为s ,a 、b 之间只存在一个波谷,则从该时刻起,下列四幅波形图中质点a 最早到达波谷的是( )答案 D解析 由题图知:A 图对应波长λ1=2s ,周期T 1=2s v ,质点a 第一次到达波谷的时间t 1=34T 1=3s 2v ;B 图对应波长λ2=s ,周期T 2=s v ,质点a 第一次到达波谷的时间t 2=14T 2=s4v ;C 图对应波长λ3=s ,周期T 3=s v ,质点a 第一次到达波谷的时间t 3=34T 3=3s4v ;D 图对应波长λ4=23s ,周期T 4=2s 3v ,质点a 第一次到达波谷的时间t 4=14T 4=s6v ,故t 1>t 3>t 2>t 4,选项D 正确.3.[波速公式的应用](2015·四川理综·2)平静湖面传播着一列水面波(横波),在波的传播方向上有相距3 m 的甲、乙两小木块随波上下运动,测得两小木块每分钟都上下30次,甲在波谷时,乙在波峰,且两木块之间有一个波峰.这列水面波( ) A.频率是30 Hz B.波长是3 m C.波速是1 m/s D.周期是0.1 s答案 C解析 由题意知T =6030 s =2 s ,f =1T =0.5 Hz ,A 、D 错误;32λ=3 m ,则λ=2 m ,B 错误;由v =λT =22m /s =1 m/s ,所以C 正确.4.[波的传播、波速公式](2015·全国Ⅱ·34(2))平衡位置位于原点O 的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平x 轴传播,P 、Q 为x 轴上的两个点(均位于x 轴正向),P 与O 的距离为35 cm ,此距离介于一倍波长与二倍波长之间.已知波源自t =0时由平衡位置开始向上振动,周期T =1 s ,振幅A =5 cm.当波传到P 点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5 s ,平衡位置在Q 处的质点第一次处于波峰位置.求: (ⅰ)P 、Q 间的距离;(ⅱ)从t =0开始到平衡位置在Q 处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过的路程.答案 (ⅰ)133 cm (ⅱ)125 cm解析 (ⅰ)由题意,O 、P 两点间的距离与波长λ之间满足OP =54λ=35 cm解得λ=28 cm 波速为v =λT=28 cm/s在t =5 s 的时间间隔内,波传播的路程为s =v t =140 cm 由题意有s =PQ +λ4解得PQ =133 cm(ⅱ)Q 处的质点第一次处于波峰位置时,波源运动的时间为t 1=t +54T =25×T4波源从平衡位置开始运动,每经过T4,波源运动的路程为A .故t 1时间内,波源运动的路程为s ′=25A =125 cm判断波的传播方向与质点的振动方向的三种常见方法1.上下坡法:沿波的传播方向,上坡时质点向下振动,下坡时质点向上振动,如图3甲所示.2.同侧法:波形图上某点表示传播方向和振动方向的箭头在图线同侧,如图乙所示.图33.微平移法:将波形图沿传播方向平移Δx (Δx ≤λ4),再由x 轴上某一位置的两波形曲线上的点来判定,如图丙所示.考点二 振动图象与波动图象两种图象的比较5.[图象的应用](2015·天津理综·3)图4甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,a 、b 两质点的横坐标分别为x a =2 m 和x b =6 m ,图乙为质点b 从该时刻开始计时的振动图象.下列说法正确的是( )图4A.该波沿+x 方向传播,波速为1 m/sB.质点a 经过4 s 振动的路程为4 mC.此时刻质点a 的速度沿+y 方向D.质点a 在t =2 s 时速度为零 答案 D解析 由题图可知,该简谐横波波长为λ=8 m ,周期T =8 s ,所以波速为v =λT=1 m/s ,该时刻开始质点b向上运动,所以该波沿-x方向传播,A错误;经过4 s(半个周期)质点a振动的路程为2A=1 m,B错误;此刻质点a运动方向与质点b相反,沿-y方向,C错误;在t=2 s时质点a在波谷处,速度为0,D正确.6.[已知振动图象确定波动图象](2014·福建·17)在均匀介质中,一列沿x轴正向传播的横波,其波源O在第一个周期内的振动图象如图5所示,则该波在第一个周期末的波形图是()图5答案 D7.[两种图象的综合应用]如图6甲所示为一列沿水平方向传播的简谐横波在t=2 s时的波形图,图乙是这列波中质点P的振动图线,那么:图6(1)该波的传播速度为________m/s;(2)该波的传播方向为________(填“向左”或“向右”);(3)图甲中质点Q(坐标为x=2.25 m处的点)的振动方程为y=________cm.答案(1)0.5(2)向左(3)0.2cos πt解析(1)波的周期T=2 s,波长λ=1.0 m,波速v=λT=0.5 m/s.(2)由y-t图象可知,t=2 s时,质点P向上运动,不难判断波是向左传播.(3)质点Q此时从最大位移开始向平衡位置运动,振动图象是一条余弦曲线,A=0.2 cm,ω=2πT=π rad/s ,质点Q 的振动方程为y =0.2cos πt cm.“一分、一看、二找”巧解波的图象与振动图象综合类问题1.分清振动图象与波的图象.只要看清横坐标即可,横坐标为x 则为波的图象,横坐标为t 则为振动图象.2.看清横、纵坐标的单位.尤其要注意单位前的数量级.3.找准波的图象对应的时刻.4.找准振动图象对应的质点.考点三 波的干涉、衍射和多普勒效应1.波的干涉和衍射2.多普勒效应(1)定义:当波源与观察者相互靠近或者相互远离时,观察者接收到的波的频率会发生变化. (2)规律①波源与观察者如果相互靠近,观察者接收到的频率增大; ②波源与观察者如果相互远离,观察者接收到的频率减小;③波源和观察者如果相对静止,观察者接收到的频率等于波源的频率. (3)实质:声源频率不变,观察者接收到的频率变化. [易错辨析]请判断下列说法是否正确.(1)加强点只是振幅增大,并非任一时刻位移都大.( √ ) (2)衍射不需要条件,只有明显衍射才有条件.( √ ) (3)两列波在介质中叠加,一定产生干涉现象.( × )(4)一切波都能发生衍射现象.(√)(5)多普勒效应说明波源的频率发生变化.(×)8.[波的干涉](2013·大纲全国·21)在学校运动场上50 m直跑道的两端,分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器.两个扬声器连续发出波长为5 m的声波.一同学从该跑道的中点出发,向某一端点缓慢行进10 m.在此过程中,他听到扬声器声音由强变弱的次数为()A.2B.4C.6D.8答案 B解析该同学在中点时,由于该点到两波源的距离差Δx1=0,则该点为加强点,向某一方向缓慢行进10 m时,Δx2=35 m-15 m=20 m=4λ,则该点仍为加强点.因此,在此过程中,他听到扬声器声音由强变弱的次数为4次,选项B正确.9.[波的衍射](多选)图7中S为在水面上振动的波源,M、N是水面上的两块挡板,其中N板可以上下移动,两板中间有一狭缝,此时测得A处水面没有振动,为使A处水面也能发生振动,可采用的方法是()图7A.使波源的频率增大B.使波源的频率减小C.移动N使狭缝的间距增大D.移动N使狭缝的间距减小答案BD解析使孔满足明显衍射的条件即可,或将孔变小,或将波长变大,B、D正确.10.[波的多普勒效应的应用](多选)一渔船向鱼群发出超声波,若鱼群正向渔船靠近,则被鱼群反射回来的超声波与发出的超声波相比________.A.波速变大B.波速不变C.频率变高D.频率不变答案BC解析在同种介质中,超声波的传播速度保持不变,根据多普勒效应可知,当波源与观察者相互靠近时,观察者接收到的频率变高,所以B、C正确.11.[波的干涉图样]如图8表示两个相干波源S1、S2产生的波在同一种均匀介质中相遇.图中实线表示波峰,虚线表示波谷,c和f分别为ae和bd的中点,则:图8(1)在a、b、c、d、e、f六点中,振动加强的点是________.振动减弱的点是_________.(2)若两振源S1和S2振幅相同,此时刻位移为零的点是________.(3)画出此时刻a、c、e连线上,以a为起点的一列完整波形,标出e点.答案(1)a、c、e b、d、f(2)b、c、d、f(3)见解析图解析(1)a、e两点分别是波谷与波谷、波峰与波峰相交的点,故此两点为振动加强点;c 点处在a、e连线上,且从运动的角度分析a点的振动形式恰沿该线传播,故c点是振动加强点,同理b、d是振动减弱点,f也是振动减弱点.(2)因为S1、S2振幅相同,振动最强区的振幅为2A,最弱区的振幅为零,位移为零的点是b、c、d、f.(3)题图中对应时刻a处在两波谷的交点上,即此时刻a在波谷,同理e在波峰,所以对应的波形如图所示.振动加强点与振动减弱点的判断方法1.条件判断法振动频率相同、振动情况完全相同的两列波叠加时,设点到两波源的距离差为Δr,当Δr=nλ(n=0,1,2,…)时为振动加强点,当Δr=(2n+1)λ2(n=0,1,2,…)时为振动减弱点.2.现象判断法若某点总是波峰与波峰(或波谷与波谷)相遇,则该点为振动加强点;若总是波峰与波谷相遇,则为振动减弱点.1.用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐横波.某一时刻的波形如图9所示,绳上a、b两质点均处于波峰位置.下列说法正确的是()图9A.a、b两点之间的距离为半个波长B.a、b两点振动开始时刻相差半个周期C.b点完成全振动次数比a点多一次D.b点完成全振动次数比a点少一次答案 D解析相邻的两个波峰之间的距离为一个波长,A错误.波在一个周期内向前传播的距离为一个波长,a点比b点早振动一个周期,完成全振动的次数也比b点多一次,故B、C错误,D正确.2.(2015·北京理综·15)周期为2.0 s的简谐横波沿x轴传播,该波在某时刻的图象如图10所示,此时质点P沿y轴负方向运动,则该波()图10A.沿x轴正方向传播,波速v=20 m/sB.沿x轴正方向传播,波速v=10 m/sC.沿x轴负方向传播,波速v=20 m/sD.沿x轴负方向传播,波速v=10 m/s答案 B解析已知P点的运动方向为沿y轴负方向,可知波沿x轴正方向传播;由波的图象可知λ=20 m,又T=2.0 s,则波速v=λT=10 m/s.故B选项正确.3.(多选)下列四幅图中关于机械振动和机械波的说法中正确的有()A.粗糙斜面上的金属球M 在弹簧的作用下运动,该运动是简谐运动B.单摆的摆长为l ,摆球的质量为m 、位移为x ,此时回复力约为F =-mg lx C.质点A 、C 之间的距离等于简谐波的一个波长D.实线为某时刻的波形图,若此时质点M 向下运动,则经一时间段后波动图如虚线所示 答案 BD解析 在粗糙斜面上金属球运动过程中,要不断克服摩擦力做功,系统的机械能减小,金属球最终静止,所以该运动不是简谐运动,故A 错误.单摆模型中摆球的回复力等于重力沿运动方向上的分力,即F =mg sin θ,因为θ较小,sin θ≈x l,考虑到回复力的方向与位移x 的方向相反,所以F =-mg lx ,故B 正确.相邻波峰或波谷之间的距离等于一个波长,而选项中质点A 、C 的平衡位置之间的距离只是简谐波的半个波长,故C 错误.根据质点M 向下运动可知,波正向x 轴正方向传播,经很短时间,波形图如题图虚线所示,故D 正确.4.(2013·山东·37(1))如图11所示,在某一均匀介质中,A 、B 是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为x =0.1sin(20πt ) m ,介质中P 点与A 、B 两波源间的距离分别为4 m 和5 m ,两波源形成的简谐横波分别沿AP 、BP 方向传播,波速都是10 m/s.图11①求简谐横波的波长.②P 点的振动________(填“加强”或“减弱”).答案 ①1 m ②加强解析 ①设简谐波的波速为v ,波长为λ,周期为T ,由题意知T =0.1 s由波速公式v =λT代入数据得λ=1 m5.如图12所示,一列简谐波在均匀介质中传播,图甲表示t =0时刻的波形图,图乙表示图甲中质点D 从t =0时刻开始的振动图象,试求:图12(1)这列波传播的速度和方向;(2)t =2.5 s 时,质点P 偏离平衡位置的位移.答案 (1)1.5 m/s ,方向沿x 轴负方向 (2)-5 2 cm解析 (1)由题图甲知波长λ=6 m ,由题图乙知周期T =4 s所以波速v =λT =64m /s =1.5 m/s 传播方向为沿x 轴负方向(2)质点P 的简谐运动方程为y =10sin (π2t ) cm 所以t =2.5 s 时,y =-5 2 cm练出高分基础巩固题组1.利用发波水槽得到的水面波形如图1甲、乙所示,则( )图1A.图甲、乙均显示了波的干涉现象B.图甲、乙均显示了波的衍射现象C.图甲显示了波的干涉现象,图乙显示了波的衍射现象D.图甲显示了波的衍射现象,图乙显示了波的干涉现象答案 D解析 由题图容易看出甲是小孔衍射,图乙是干涉,D 选项正确.2.平直公路上,汽车正在匀速远离,用多普勒测速仪向其发出频率为ν0的超声波,被汽车反射回来的超声波频率随汽车运动位移变化的图象,正确的是( )答案 D解析 由于汽车正在匀速远离,用多普勒测速仪向其发出频率为ν0的超声波,被汽车反射回来的超声波频率小于发出的超声波频率,故选项D 正确.3.图2为一列简谐横波在介质中传播的波形图.在传播过程中,某一质点在10 s 内运动的路程是16 m ,则此波的波速是( )图2A.1.6 m/sB.2.0 m/sC.40 m/sD.20 m/s答案 C解析 由题图得λ=20 m ,A =0.2 mt =10 s =16 m 4×0.2 mT =20T 所以T =0.5 s故v =λT =20 m 0.5 s=40 m/s 4.如图3所示为一列简谐横波在t =0时刻的波形图,M 为介质中的一个质点,若该波以20 m/s 的速度沿x 轴负方向传播,则下列说法正确的是( )图3A.在t =0时刻,质点M 向上振动B.经过0.25 s ,质点M 通过的路程为10 cmC.在t =0.25 s 时,质点M 的速度方向与加速度方向相同D.在t =0.25 s 时,质点M 的速度方向沿y 轴正方向答案 D解析 根据机械波的传播方向,由带动法可知,t =0时刻,质点M 向下振动,故A 错;根据题图可知,波长为4 m ,故周期T =λv =0.2 s ,经过一个周期质点M 通过的路程为8 cm ,又因为质点向平衡位置运动时速度越来越大,故自题图所示时刻在0.05 s(即T 4)时间内通过的路程大于振幅2 cm ,故经过0.25 s ,质点M 通过的路程大于10 cm ,B 错;在t =0.25 s 时质点到达平衡位置下方,此时正在向下振动,而加速度的方向指向平衡位置,即沿y 轴正方向,故C 错,D 对.5.一列简谐横波沿x 轴正方向传播,O 为波源且由t =0开始沿y 轴负方向起振,如图4所示是t =0.3 s ,x =0至x =4 m 范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出.已知图示时刻x =2 m 处的质点第一次到达波峰,则下列判断中正确的是( )图4A.这列波的周期为0.4 s ,振幅为10 cmB.这列波的波长为8 m ,波速为20 m/sC.t =0.4 s 时,x =8 m 处的质点速度沿y 轴正方向D.t =3 s 时,x =40 m 处的质点沿x 方向前进了80 m答案 C解析 根据题意可知,t =0.3 s 时O 点振动方向是向下的,又已知此时刻x =2 m 处的质点第一次到达波峰,则34T +2 m v =34T +2 m λT =0.3 s ,由波长λ=8 m ,可得波的周期T =0.3 s ,波速v =λT =803 m/s ,故A 、B 错;t =0.4 s 时,x =8 m 处的质点已振动了0.1 s ,而T 4<0.1 s<T 2,该质点振动方向沿y 轴正方向,故C 对;波上各质点不随波迁移,只在平衡位置附近做简谐振动,故D 错.6.(多选)如图5所示,两列简谐横波的振幅都是20 cm ,传播速度大小相同.虚线波的频率为2 Hz ,沿x 轴负方向传播;实线波沿x 轴正方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,以下判断正确的是( )图5A.实线波与虚线波的周期之比为1∶2B.两列波在相遇区域会发生干涉现象C.平衡位置为x=6 m处的质点此刻速度为零D.平衡位置为x=4.5 m处的质点此刻位移y>20 cm 答案AD解析两列波的波速相等,实线波与虚线波的波长之比为1∶2,由T=λv知,周期之比为1∶2,A正确;两列波的周期和频率不同,在相遇区域内不会发生干涉现象,B错误;平衡位置为x=6 m处的质点此刻速度方向向下,速度大小等于两振动速度的和,C错误;平衡位置为x =4.5 m处的质点此刻位移等于两列波分别引起位移的和,而两位移都向上,实线波的位移为20 cm,所以此时刻质点的位移y>20 cm,D正确.7.(多选)如图6甲所示,男同学站立不动吹口哨,一位女同学坐在秋千上来回摆动,据图乙,下列关于女同学的感受的说法正确的是()甲乙图6A.女同学从A向B运动过程中,她感觉哨声音调变高B.女同学从E向D运动过程中,她感觉哨声音调变高C.女同学在点C向右运动时,她感觉哨声音调不变D.女同学在点C向左运动时,她感觉哨声音调变低答案AD解析女同学荡秋千的过程中,只要她有向右的速度,她都有靠近声源的趋势,根据多普勒效应,她都会感到哨声音调变高;反之,女同学向左运动时,她感到音调变低,选项A 、D 正确,B 、C 错误.8.(多选)如图7所示为某时刻从O 点同时发出的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,P 点在甲波最大位移处,Q 点在乙波最大位移处,下列说法中正确的是( )图7A.两列波具有相同的波速B.两列波传播相同距离时,乙波所用的时间比甲波的短C.P 点比Q 点先回到平衡位置D.在P 质点完成20次全振动的时间内Q 质点可完成30次全振动答案 AD解析 两列简谐横波在同一介质中波速相同,传播相同距离所用时间相同,故A 正确,B错误.由题图可知,两列波波长之比λ甲∶λ乙=3∶2,波速相同,由波速公式v =λT得到周期之比为T 甲∶T 乙=3∶2,Q 点与P 点都要经过14周期才回到平衡位置,所以Q 点比P 点先回到平衡位置,故C 错误.两列波的频率之比为f 甲∶f 乙=2∶3,则在P 质点完成20次全振动的时间内Q 质点完成了30次全振动,故D 正确.综合应用题组9.(多选)如图8所示,空间同一平面内有A 、B 、C 三点,AB =5 m ,BC =4 m ,AC =3 m.A 、C 两点处有完全相同的波源做简谐运动,振动频率为1 360 Hz ,波速为340 m/s.下列说法正确的是( )图8A.B 点的位移总是最大B.A 、B 间有7个振动加强的点C.两列波的波长均为0.25 mD.振动减弱点的位移总是为零答案 CD解析 波长λ=v f =3401 360 m =0.25 m ,B 点到两波源的路程差Δx =1 m =4λ,该点为振动加强点,但不是位移总是最大,故A错误,C正确.AB上的点与A的距离和与C的距离之差一定小于AC,即小于3 m,则路程差可能为0、0.5 m、0.75 m、1 m、1.25 m、1.5 m、1.75 m、2 m、2.25 m、2.5 m、2.75 m,可知有11个振动加强点,故B错误.由于两波源的振幅相同,可知振动减弱点的位移总是为零,故D正确.10.(多选)图9甲为某一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=1 s时刻的波形图,图乙为参与波动的某一质点的振动图象,则下列说法正确的是()图9A.该简谐横波的传播速度为4 m/sB.从此时刻起,经过2 s,P质点运动了8 m的路程C.从此时刻起,P质点比Q质点先回到平衡位置D.图乙可能是图甲x=2 m处质点的振动图象答案ACD解析由题图甲可得λ=4 m,由题图乙可得T=1 s,所以该简谐横波的传播速度为v=λT=4 m/s,故A正确.t=2 s=2T,则从此时刻起,经过2 s,P质点运动的路程为s=8A=8×0.2 m =1.6 m,故B错误.简谐横波沿x轴正向传播,此时刻Q质点向上运动,而P质点直接向下运动,所以P质点比Q质点先回到平衡位置,故C正确.由题图乙知t=0时刻质点的位移为0,振动方向沿y轴负方向,与题图甲x=2 m处t=0时刻的状态相同,所以题图乙可能是图甲x=2 m处质点的振动图象,故D正确.11.如图10所示,为一列沿-x方向传播的简谐波在t=0时刻的波形图.当t=0.3 s时,Q点恰好处于波谷位置,则P点此时处于________(选填“波峰”、“波谷”或“平衡”)位置.这列波的波速至少为________m/s.图10答案 平衡 0.1解析 根据题中图象可知波长λ=4 cm =0.04 m ,波沿-x 方向传播,则此时Q 向上振动,t=0.3 s 时,Q 点恰好处于波谷位置,则有:0.3 s =(34+n )T ,此时,P 点应处于平衡位置处,当n =0时,周期最大,波速最小,则最小速度为:v =λT max =0.040.4 m /s =0.1 m/s. 12.如图11甲所示,在水平面内,有三个质点a 、b 、c 分别位于直角三角形的三个顶点上,已知ab =6 m ,ac =8 m ,在t 1=0时刻a 、b 同时开始振动,振动图象均如图乙所示,所形成的机械波在水平面内传播,在t 2=4 s 时c 点开始振动,则该机械波的传播速度大小为________m/s ;两列波相遇后叠加,c 点的振动________(选填“加强”、“减弱”或“先加强后减弱”)图11答案 2 加强解析 由于两列波的波速相同,a 、b 同时开始振动,则a 处振动先到达c 点,波速为v =ac t=84m /s =2 m/s.由题图知:波长为λ=v T =2 m ,c 点到a 、b 两点的路程差为Δs =ac -ab =2 m =λ,故c 点振动加强.13.一列简谐横波在t =0时刻的波形如图12所示,质点P 此时刻向-y 方向运动,经过0.1 s 第一次到达平衡位置,波速为5 m/s ,那么图12(1)该波沿________(选填“+x ”或“-x ”)方向传播;(2)图中Q 点(坐标为x =7.5 m 的点)的振动方程y =________cm.答案 (1)-x (2)5cos 5π3t 解析 (1)质点P 此时刻沿-y 方向运动,根据“上下坡法”可知,该波沿-x 方向传播.(2)由题图知,波长λ=6 m ,则周期为:T =λv =65s =1.2 s则Q 点的振动方程为:y =A cos 2πT t cm =5cos 5π3t cm 14.P 、Q 是一列简横波中相距30 m 的两点,各自的振动图象如图13所示,此列波的频率f =_____Hz ,如果P 比Q 离波源近,且P 与Q 间距离小于1个波长,则波速v =_____m/s.图13答案 0.25 10解析 由题图可知此波的周期T =4 s ,频率为f =1T =14Hz =0.25 Hz 据题P 比Q 离波源近,且P 与Q 间距离小于1个波长,则得:34λ=30 m 解得λ=40 m波速为v =λT =404m /s =10 m/s。

第13讲 钠及其重要化合物复习目标 1.掌握钠及其重要化合物的主要性质及其应用。

2.了解钠及其重要化合物的制备方法。

考点一 钠及其氧化物一、钠1.钠的物理性质银白色,有金属光泽的固体,质地柔软,熔点低(小于100℃),密度比水的小,但比煤油的大。

2.从钠原子的原子结构认识钠的化学性质——还原性Na―――――――――→O 2、Cl 2、H 2O 、H +等失去e-Na +(1)与非金属单质(如O 2、Cl 2)的反应O 2⎩⎨⎧常温:4Na +O 2===2Na 2O ;加热:2Na +O 2=====△Na 2O 2。

Cl 2:2Na +Cl 2=====点燃2NaCl 。

(2)与水反应①离子方程式:2Na +2H 2O===2Na ++2OH -+H 2↑。

②与滴加酚酞的水反应的现象及解释(3)与盐酸反应离子方程式:2Na +2H +===2Na ++H 2↑。

(4)与盐溶液反应与盐溶液反应时一般先与水反应,生成的NaOH 与盐可能发生复分解反应。

如与CuSO 4溶液反应:2Na +2H 2O===2NaOH +H 2↑,2NaOH +CuSO 4===Cu(OH)2↓+Na 2SO 4。

总反应为2Na +2H 2O +CuSO 4===Cu(OH)2↓+Na 2SO 4+H 2↑。

3.钠的制取及保存(1)制取:化学方程式为2NaCl(熔融)=====电解2Na +Cl 2↑。

(2)保存:密封保存,通常保存在石蜡油或煤油中。

4.钠的用途(1)钠钾合金(液态)可用于原子反应堆的导热剂。

(2)用作电光源,制作高压钠灯。

(3)冶炼某些金属金属钠具有强还原性,熔融状态下可以用于制取金属,如4Na +TiCl 4=====熔融4NaCl +Ti 。

二、钠的氧化物1.氧化钠与过氧化钠的比较Na 2ONa 2O 2电子式氧元素化合价 -2 -1 色、态 白色固体 淡黄色固体 阴、阳离子个数比 1∶2 1∶2 是否为碱性氧化物是不是与水反应 Na 2O +H 2O===2NaOH 2Na 2O 2+2H 2O===4NaOH +O 2↑ 与CO 2反应 Na 2O +CO 2===Na 2CO 3 2Na 2O 2+2CO 2===2Na 2CO 3+O 2 与盐酸反应 Na 2O +2HCl===2NaCl +H 2O2Na 2O 2+4HCl===4NaCl +2H 2O +O 2↑用途-氧化剂、供氧剂、漂白剂2.金属钠露置在空气中会发生一系列变化,其过程:银白色金属钠――→①表面变暗――→②出现白色固体接着表面变稀――→③白色块状固体――→④白色粉末状物质写出上述各步反应的化学方程式: ①4Na +O 2===2Na 2O ;②Na2O+H2O===2NaOH;③2NaOH+CO2+9H2O===Na2CO3·10H2O;④Na2CO3·10H2O===Na2CO3+10H2O。

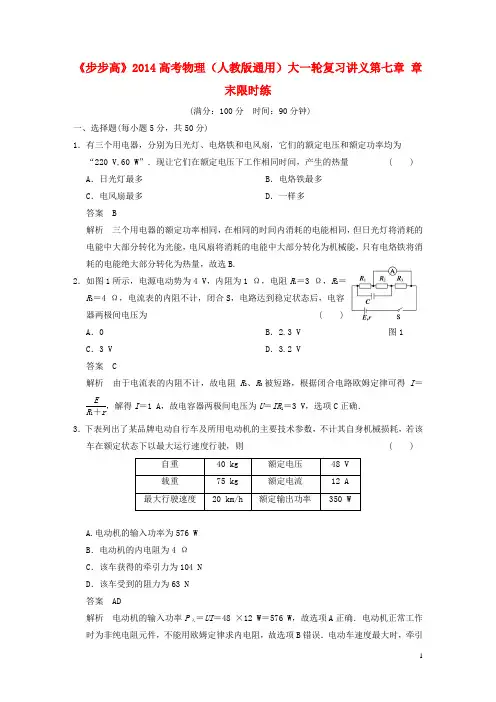

1 《步步高》2014高考物理(人教版通用)大一轮复习讲义第七章 章末限时练 (满分:100分 时间:90分钟) 一、选择题(每小题5分,共50分) 1.有三个用电器,分别为日光灯、电烙铁和电风扇,它们的额定电压和额定功率均为 “220 V,60 W”.现让它们在额定电压下工作相同时间,产生的热量 ( ) A.日光灯最多 B.电烙铁最多 C.电风扇最多 D.一样多 答案 B 解析 三个用电器的额定功率相同,在相同的时间内消耗的电能相同,但日光灯将消耗的电能中大部分转化为光能,电风扇将消耗的电能中大部分转化为机械能,只有电烙铁将消耗的电能绝大部分转化为热量,故选B. 2.如图1所示,电源电动势为4 V,内阻为1 Ω,电阻R1=3 Ω,R2= R3=4 Ω,电流表的内阻不计,闭合S,电路达到稳定状态后,电容

器两极间电压为 ( ) A.0 B.2.3 V 图1 C.3 V D.3.2 V 答案 C 解析 由于电流表的内阻不计,故电阻R2、R3被短路,根据闭合电路欧姆定律可得I=ER1+r,解得I=1 A,故电容器两极间电压为U=IR1=3 V,选项C正确.

3.下表列出了某品牌电动自行车及所用电动机的主要技术参数,不计其自身机械损耗,若该车在额定状态下以最大运行速度行驶,则 ( ) 自重 40 kg 额定电压 48 V 载重 75 kg 额定电流 12 A 最大行驶速度 20 km/h 额定输出功率 350 W

A.电动机的输入功率为576 W B.电动机的内电阻为4 Ω C.该车获得的牵引力为104 N D.该车受到的阻力为63 N 答案 AD 解析 电动机的输入功率P入=UI=48 ×12 W=576 W,故选项A正确.电动机正常工作时为非纯电阻元件,不能用欧姆定律求内电阻,故选项B错误.电动车速度最大时,牵引 2

力F与阻力Ff大小相等,由P出=Ffvmax得Ff=P出vmax=350203.6 N=63 N,故选项C错误,D正确. 4.在如图2所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S, 将滑动变阻器的滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( ) A.灯泡L变亮 B.电源的输出功率变大 C.电容器C上的电荷量减少 D.电流表读数变小,电压表读数变大 图2 答案 D 解析 滑动变阻器滑片P向左移动,接入电路的电阻增大,故电路总电阻增大,通过电源的总电流变小,路端电压变大,D项正确;由于电路中电流减小,由灯泡的功率P=I2R可知灯泡消耗的功率减小,灯泡亮度变暗,A项错;电路中电流减小,电源内电压及灯泡两端电压减小,由E=Ur+UR+UL可知,滑动变阻器两端电压增大,电容器与滑动变阻器并联,故电容器两端电压增大,由Q=CU可知,电容器带电荷量增大,C项错;当外电路电阻与电源内阻相等时,电源输出功率最大,由题意不能确定二者关系,故B项错. 5.如图3所示是电容器充、放电电路.配合电流传感器,可以捕捉瞬间的电流变化,并通过计算机画出电流随时间变化的图象.实验中选用直流8 V电压,电容器选用电解电容器.先使单刀双掷开关S与1端相连,电源向电容器充电,这个过程可瞬间完成.然后把单刀双掷开关S掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流传入计算机,图象上显示出放电电流随时间变化的I-t曲线,如图4所示.以下说法正确的是 ( )

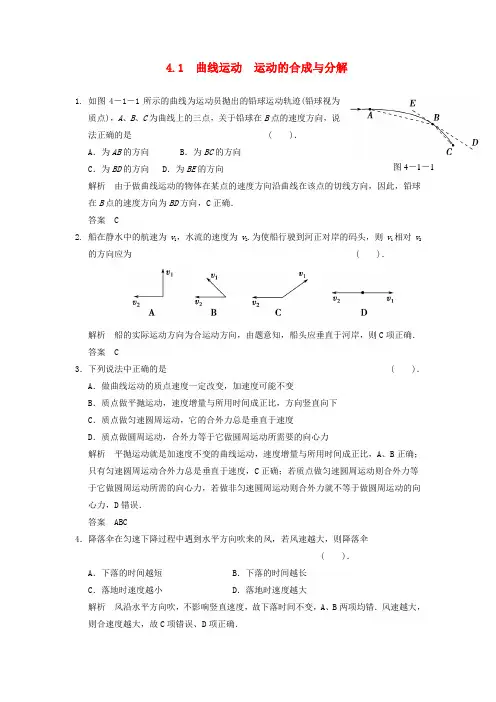

4.1 曲线运动 运动的合成与分解1. 如图4-1-1所示的曲线为运动员抛出的铅球运动轨迹(铅球视为质点),A 、B 、C 为曲线上的三点,关于铅球在B 点的速度方向,说法正确的是 ( ).A .为AB 的方向 B .为BC 的方向C .为BD 的方向 D .为BE 的方向解析 由于做曲线运动的物体在某点的速度方向沿曲线在该点的切线方向,因此,铅球 在B 点的速度方向为BD 方向,C 正确.答案 C2. 船在静水中的航速为v 1,水流的速度为v 2.为使船行驶到河正对岸的码头,则v 1相对v 2的方向应为 ( ).解析 船的实际运动方向为合运动方向,由题意知,船头应垂直于河岸,则C 项正确. 答案 C3.下列说法中正确的是 ( ).A .做曲线运动的质点速度一定改变,加速度可能不变B .质点做平抛运动,速度增量与所用时间成正比,方向竖直向下C .质点做匀速圆周运动,它的合外力总是垂直于速度D .质点做圆周运动,合外力等于它做圆周运动所需要的向心力解析 平抛运动就是加速度不变的曲线运动,速度增量与所用时间成正比,A 、B 正确; 只有匀速圆周运动合外力总是垂直于速度,C 正确;若质点做匀速圆周运动则合外力等 于它做圆周运动所需的向心力,若做非匀速圆周运动则合外力就不等于做圆周运动的向 心力,D 错误.答案 ABC4.降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞( ). A .下落的时间越短B .下落的时间越长C .落地时速度越小D .落地时速度越大解析 风沿水平方向吹,不影响竖直速度,故下落时间不变,A 、B 两项均错.风速越大,则合速度越大,故C 项错误、D 项正确.图4-1-1答案 D5. 如图4-1-2所示,一块橡皮用细线悬挂于O 点,用铅笔靠着线的左侧向右上方45°方向匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则橡皮运动的速度( ).A .大小和方向均不变B .大小不变、方向改变C .大小改变,方向不变D .大小和方向均改变解析 橡皮同时参与两个方向的运动,一个是水平方向的匀速直线运动,另一个是竖直方向的匀速直线运动,由于这两个方向上的分运动都是匀速直线运动,因此这两个运动 的合运动也是匀速直线运动,即橡皮的速度大小和方向都保持不变,所以A 正确. 答案 A6. 一物体在光滑的水平桌面上运动,在相互垂直的x 方向和y 方向上的分运动的速度随时间变化的规律如图4-1-3所示.关于物体的运动,下列说法中正确的是( ).A .物体做匀变速曲线运动B .物体做变加速直线运动C .物体运动的初速度大小是5 m/sD .物体运动的加速度大小是5 m/s 2 解析 根据运动的合成与分解v 合=v x 2+v y 2=5 m/s ,C 正确.从图像知物体的加速度大小为a =2 m/s 2,由于初速度的方向与加速度的方向不共线所以物体 做匀变速曲线运动,A 正确.答案 AC7.如图4-1-4所示,甲、乙两同学从河中O 点出发,分别沿直线游到A 点和B 点后,立即沿原路线返回到O 点,OA 、OB 分别与水流方向平行和垂直,且OA =OB .若水流速度不变,两人在静水中游速相等,则他们所用时间t 甲、t 乙的大小关系为 ( ).A .t 甲<t 乙B .t 甲=t 乙C .t 甲>t 乙D .无法确定解析 设两人在静水中的游速均为v 0,水速为v ,则图4-1-2 图4-1-3图4-1-4t 甲=s OA v 0+v +s OA v 0-v =2v 0s OA v 02-v 2t 乙=2s OBv 02-v 2=2s OAv 02-v 2<2v 0s OA v 02-v 2 故A 、B 、D 错,C 对.答案 C8.质量为2 kg 的质点在x -y 平面上做曲线运动,在x 方向的速度图像和y 方向的位移图像如图4-1-5所示,下列说法正确的是( ).图4-1-5A .质点的初速度为5 m/sB .质点所受的合外力为3 NC .质点初速度的方向与合外力方向垂直D .2 s 末质点速度大小为6 m/s解析 由v -t 图像知物体在x 轴上做初速为3 m/s 的匀加速直线运动,加速度a =1.5 m/s 2,由s -t 图知,物体在y 轴上做匀速直线运动,速度为4 m/s ,则物体初速度为v = v x 2+v y 2=32+42 m/s =5 m/s.质点所受合外力为F =ma =2×1.5 N=3 N ,故A 、B 项正确.物体初速度方向与合外力方向夹角θ的正切值tan θ=43,故C 项错.2 s 末质点的速度大小为v 1=36+16 m/s =52 m/s ,故D 项错.答案 AB9. 如图4-1-6所示,小船过河时,船头偏向上游与水流方向成α角,船相对于静水的速度为v ,其航线恰好垂直于河岸.现水流速度稍有增大,为保持航线不变,且准时到达对岸,下列措施中可行的是( ).A .减小α角,增大船速vB .增大α角,增大船速vC .减小α角,保持船速v 不变 图4-1-6D .增大α角,保持船速v 不变答案 B10. A 、B 、C 三物体质量分别为M 、m 、m 0,如图6所示连接在一起,绳子不可伸长,且绳子和滑轮的摩擦均不计,若B 随A 一起沿水平桌面向右做匀速运动,则可以断定( )A .物体A 与桌面之间有摩擦力,大小为m 0g 图4-1-7B .物体A 与B 之间有摩擦力,大小为m 0gC .桌面对A 、B 对A 都有摩擦力,两者方向相同,大小均为m 0gD .桌面对A 、B 对A 都有摩擦力,两者方向相反,大小均为m 0g解析:A 、B 一起匀速运动,研究A 、B 整体,桌面对A 施有摩擦力等于绳子拉力,等于m 0g ,故A 正确。

第 3 课时光的折射全反射考纲解读 1.理解折射率的观点,掌握光的折射定律 .2.掌握全反射的条件,会进行有关简单的计算.1. [ 折射定律的应用]察看者看见太阳从地平线升起时,对于太阳地点的以下表达中正确的是() A.太阳位于地平线之上B.太阳位于地平线之下C.太阳恰位于地平线D.大气密度不知,没法判断答案 B分析太阳光由地球大气层外的真空射入大气层时要发生折射,依据折射定律,折射角小于入射角,折射光芒进入察看者的眼睛,察看者以为光芒来自它的反向延伸线.这样使得太阳的实质地点比察看者看见的太阳地点偏低.2. [折射定律与折射率的理解和应用] 如图 1 所示,光芒以入射角θ1从空气射向折射率n=2的玻璃表面.(1)当入射角θ1= 45°时,求反射光芒与折射光芒间的夹角θ.(2) 当入射角θ1为什么值时,反射光芒与折射光芒间的夹角θ= 90°?图 1答案(1)105 ° (2)arctan 2分析(1)设折射角为θ,由折射定律sin θ1θ=sin θ1sin 45°1= n 得 sin==,所以,θ=2sin θ22n222 30°.因为θ′=θ= 45°,所以θ= 180°- 45°- 30°=105°.111′+θ2=90°,所以,sinθ2=sin (90-°θ1′)=cosθ1′=cosθ1(2) 因为θ由折射定律得tan θ=1 2,θ=1 arctan 2.3. [ 全反射问题剖析]好多公园的水池底都装有彩灯,当一细束由红、蓝两色构成的灯光从水中斜射向空气时,对于光在水面可能发生的反射和折射现象,以下光路图中正确的选项是()答案C分析红光、蓝光都要发生反射,红光的折射率较小,所以蓝光发生全反射的临界角较红光小,蓝光发生全反射时,红光不必定发生,故只有 C 正确.4. [光的色散现象剖析](2011大·纲全国·16)雨后太阳光入射到水滴中发生色散而形成彩虹.设水滴是球形的,图 2 中的圆代表水滴过球心的截面,入射光芒在过此截面的平面内,a、b、c、d 代表四条不一样颜色的出射光芒,则它们可能挨次是()A .紫光、黄光、蓝光和红光图2B .紫光、蓝光、黄光和红光C.红光、蓝光、黄光和紫光D .红光、黄光、蓝光和紫光答案B分析由可见光的折射率知,红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光的折射率挨次增大,由题图知a→ d 折射率挨次减小,故 A 、 C、 D 错, B 对.考点梳理1.折射现象光从一种介质斜射进入另一种介质时流传方向改变的现象.2.折射定律(1)内容:如图 3 所示,折射光芒与入射光芒、法线处在同一平面内,折射光芒与入射光芒分别位于法线的双侧;入射角的正弦与折射角的正弦成正比.sin θ1=n.(2) 表达式:sinθ2(3) 在光的折射现象中,光路是可逆的.图 3 3.折射率(1)折射率是一个反应介质的光学性质的物理量.(2)sin θ1定义式: n= 2 .sinθ(3)c,因为 v<c,所以任何介质的折射率都大于1.计算公式: n=v(4)当光从真空 (或空气 )射入某种介质时,入射角大于折射角;当光由介质射入真空(或空气 )时,入射角小于折射角.4.全反射现象(1)条件:①光从光密介质射入光疏介质.②入射角大于或等于临界角.(2)现象:折射光完整消逝,只剩下反射光.5.临界角:折射角等于90°时的入射角,用 C 表示,1 sin C= n.6.光的色散(1)光的色散现象:含有多种颜色的光被分解为单色光的现象.(2)光谱:含有多种颜色的光被分解后,各样色光按其波长的有序摆列.(3)光的色散现象说明:①白光为复色光;②同一介质对不一样色光的折射率不一样,频次越大的色光折射率越大;③不一样色光在同一介质中的流传速度不一样,波长越短,波速越慢.(4)棱镜①含义:截面是三角形的玻璃仪器,能够使光发生色散,白光的色散表示各色光在同一介质中的折射率不一样.②三棱镜对光芒的作用:改变光的流传方向,使复色光发生色散.5. [光流传路径确实定方法]如图 4 所示是一种折射率 n= 1.5 的棱镜,现有一束光芒沿 MN 的方向射到棱镜的 AB 界面上,入射角的正弦值为 sin i= 0.75.求:(1)光在棱镜中流传的速率;(2) 经过计算说明此束光芒射出棱镜后的方向并画出光路图(不考图 4虑返回到 AB 面上的光芒 ).答案看法析分析(1)由 n=c得 v=c=2× 108 m/sv nsin i=n,得 sin r=sin i= 0.5,r= 30°,光芒射到(2) 设光芒进入棱镜后的折射角为r,由sin r nBC 界面时的入射角i 1= 90°- 45°= 45°1因为 sin 45 >°,所以光芒在BC 边发生全反射,光芒沿 DE 方向射出棱镜后的方向与 AC n 边垂直,光路图如下图.方法提炼确立光芒的方法1.先确立光芒在界面上的入射点,而后再找光芒经过的此外一个点,经过两点确立光芒.2.依据折射定律计算折射角,确立折射光芒.当光由光密介质射向光疏介质时,应注意能否发生全反射.考点一折射定律的理解与应用解决光的折射问题的一般方法:(1)依据题意画出正确的光路图.(2)利用几何关系确立光路中的边、角关系,确立入射角和折射角.(3)利用折射定律成立方程进行求解.例 1如图5所示,ABCD为向来角梯形棱镜的截面,∠C= 60°, P 为垂直于直线 BC 的光屏,现用一宽度等于AB 边的单色平行光束垂直射向AB 面,经棱镜折射后在屏P 上形2成宽度等于AB 的一条光带,求棱镜的折射率.图 5分析光路图如下图,依据题意有= θ= 30°, FC = 2θ123 AB1则EF =3AB 依据几何关系有3DE = CE tan 30=° AB tan 30 =° 3 AB在 △ DEF 中, tan θ=3EF3,解得 θ=3 30°=DE3由折射定律可得+ θn =sin θ23,解得 n = 3sin θ1答案 3打破训练 1 如图 6 所示,在座标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体 OPQ ,OP = OQ = R ,一束单色光垂直 OP 面射入玻璃体, 在 OP 面上的入射点为 A ,OA= R,此单色光经过玻璃体后沿BD 方向射出,且与 x 轴交2于 D 点,OD = 3R ,求该玻璃的折射率.图 6答案 3分析作光路图如下图.在PQ 面上的入射角sin θ=OA =1, θ= 30°11OB 2由几何关系可得θ= 60°2sin θ2折射率 n == 3考点二全反射现象的理解与应用1. 在光的反射和全反射现象中,均按照光的反射定律;光路均是可逆的.2.当光射到两种介质的界面上时,常常同时发生光的折射和反射现象,但在全反射现象中,只发生反射,不发生折射.当折射角等于90°时,实质上就已经没有折射光了.3.全反射现象能够从能量的角度去理解:当光由光密介质射向光疏介质时,在入射角渐渐增大的过程中,反射光的能量渐渐加强,折射光的能量渐渐减弱,当入射角等于临界角时, 折射光的能量已经减弱为零, 这时就发生了全反射.例 2如图 7 所示为用某种透明资料制成的一块柱形棱镜的截面图,圆弧 CD 为半径为 R 的四分之一的圆周,圆心为O ,光芒从 AB 面上的某点入射,入射角 θ=45°,它进入棱镜后恰巧以图 71临界角射在 BC 面上的 O 点.(1) 画出光芒由 AB 面进入棱镜且从 CD 弧面射出的光路图;(2) 求该棱镜的折射率 n ;(3) 求光芒在该棱镜中流传的速度大小v(已知光在空气中的流传速度c = 3.0×108 m/s).分析 (1)光路图如下图.(2) 光芒在 BC 面上恰巧发生全反射,入射角等于临界角 C1, cos C = n2-1sin C = n n.光芒在 AB 界面上发生折射,折射角θ= 90°- C ,由几何关系得 sin θ=cos C ,22由折射定律得n = sin θ1sin θ2由以上几式联立解得n = 62(3) 光速 v = c= 6× 108 m/sn答案(1)看法析图(2) 6 (3) 6× 108m/s2打破训练 2 为丈量一块等腰直角三棱镜 ABD 的折射率,用一束激光沿平行于 BD 边的方向射向直角边 AB 边,如图 8 所示.激光束进入棱镜后射到另向来角边 AD 边时,恰巧能发生全反射.该棱镜的折射率为多少? 图 8答案62分析 作出法线如下图sin 45 °1 ,C + r = 90°n =sin r , n =sin Csin 45 ° 1 即 cos C =sin C6 6解得 tan C = 2,sin C = 3 , n = 2 .考点三光路控制问题剖析1. 玻璃砖对光路的控制两平面平行的玻璃砖,出射光芒和入射光芒平行,且光芒发生了侧移,如图9 所示.图92.三棱镜对光路的控制(1) 光密三棱镜:光芒两次折射均向底面偏折,偏折角为δ,如图10所示.(2) 光疏三棱镜:光芒两次折射均向顶角偏折.图10(3)全反射棱镜 (等腰直角棱镜 ),如图 11 所示.图 11① 当光芒从向来角边垂直射入时,在斜边发生全反射,从另向来角边垂直射出(如图 11甲 ).②当光芒垂直于斜边射入时,在两直角边发生全反射后又垂直于斜边射出(如图 11 乙 ),入射光芒和出射光芒相互平行.特别提示不一样颜色的光的频次不一样,在同一种介质中的折射率、光速也不一样,发生全反射现象的临界角也不一样.例 3如图12所示,MNPQ是一块截面为正方形的玻璃砖,正方形的边长为 30 cm,有一束很强的细光束AB 射到玻璃砖的 MQ 面上,入射点为 B,该光束从 B 点进入玻璃砖后再经QP 面反射沿 DC 方向射出.此中 B 为 MQ 的中点,∠ABM = 30°,PD = 7.5 cm,∠ CDN= 30°.试在原图上正确画出该光束在玻璃砖内的光路图,并求出该图 12玻璃砖的折射率.分析找出 B 点对于界面 QP 的对称点 E,连结 ED 交 QP 于 F点,即光束在 F 点发生反射,所以其光路图如下图.由几何关系得DE =302+ 15+7.5 2 cm= 37.5 cmsin θ2=DP+QE= 0.6 DEsin θ1由折射定律得n==1.44.答案看法析图1.44打破训练3如图13 是透明圆柱介质的横截面,C 、 D为圆上两点.一束单色光沿BC方向入射,从D 点射出.已知∠ COD = 90°,∠ BCO= 120°.(1) 求介质的折射率;图 13(2) 改变∠ BCO 的大小,可否在介质的内表面发生全反射?答案 (1) 26(2) 不可以分析(1)作出光路图如图,由几何关系知α= 60°,β= 45°;折射率 n =sin α6=2.sin β (2) 由光路可逆可知,光不行能在介质内表面发生全反射.54. 平行板玻璃砖模型的剖析 例4如图14 所示,两块同样的玻璃等腰三棱镜ABC置于空气中,二者的AC 面相互平行搁置, 由红光和蓝光构成的细光束 平行于BC面从P 点射入,经过两棱镜后,变成从a 、b 两点射出的单色光,对于这两束单色光()A .红光在玻璃中流传速度比蓝光大图 14B .从 a 点射出的为红光,从b 点射出的为蓝光C .从 a 、 b 两点射出的单色光不平行D .从a 、b 两点射出的单色光仍平行,且平行于BC分析由玻璃对蓝光的折射率较大,可知A 选项正确. 由偏折程度可知B 选项正确. 对于 C 、D 二选项,我们应第一理解,除了题设给出的两个三棱镜外,二者之间又形成一个物理模型 —— 平行玻璃砖 (不改变光的方向, 只使光芒发生侧移 ).中间平行部分不过使光发生了侧移.略去侧移要素,整体来看, 还是一块平行玻璃板,AB ∥ BA.所以出射光芒仍平行. 作出光路图如下图,可知光芒Pc在 P 点的折射角与光芒ea 在a 点的入射角相等,据光路可逆,则过a 点的出射光芒与过P 点的入射光芒平行.由此,D 选项正确.答案ABD平常遇到的两面平行的玻璃砖常常是清清楚楚画出来的,是“有形” 的,其折射率大于四周介质的折射率,这光阴线的侧移方向也是我们熟习的.而该题中,未知介质形成的两面平行的“玻璃砖”并未勾画出来,倒是其双侧的介质(三棱镜 )被清楚地勾画出来了,并且前者的折射率未必大于后者.这就在必定程度上掩饰了两面平行的“ 玻璃砖” 的特点.所以我们不单要熟习光学元件的光学特点,并且要会灵巧地运用,将新的情况转变成我们熟知的模型.打破训练 4频次不一样的两束单色光1 和 2 以同样的入射角从同一点射入一厚玻璃板后,其光路如图15 所示,以下说法正确的选项是()A .单色光 1 的波长小于单色光 2 的波长B .在玻璃中单色光 1 的流传速度大于单色光 2 的流传速度图15C.单色光 1 垂直经过玻璃板所需的时间小于单色光 2 垂直经过玻璃板所需的时间D .单色光 1 从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光 2 从玻璃到空气的全反射临界角答案AD分析色光此题考察光的色散、全反射现象、光速和折射率之间的关系等知识点.由图知单1 在界面折射时的偏折程度大,则单色光 1 的折射率大,所以单色光 1 的频次大于单色光 2 的频次,那么单色光 1 的波长就小于单色光 2 的波长,A 项对;由n= cv知,折射率大的单色光1 在玻璃中流传速度小,当单色光1、2 垂直射入玻璃时,二者经过玻璃板的行程相等,此时单色光 1 经过玻璃板所需的时间大于单色光 2 的, B 、C 项都错;由 sin C= 1n及单色光1 的折射率大知, D 项对.高考题组1.(2012 ·津理综天·6)半圆形玻璃砖横截面如图16 所示, AB 为直径, O点为圆心.在该截面内有a、b 两束单色可见光从空气垂直于AB 射入玻璃砖,两入射点到 O 的距离相等.两束光在半圆界限上反射和折射的状况如下图,则a、b 两束光()图 16A .在同种平均介质中流传, a 光的流传速度较大B .以同样的入射角从空气斜射入水中, b 光的折射角大C.若 a 光照耀某金属表面能发生光电效应,则 b 光也必定能D .分别经过同一双缝干预装置, a 光的相邻亮条纹间距大答案ACD分析由题图可知, b 光发生了全反射, a 光没有发生全反射,即a 光发生全反射的临界角 C a大于 b 光发生全反射的临界角 C b,依据 sin C=1,知 a 光的折射率较小,即 n a<n b, n依据 n=c,知 v,选项 A 正确;依据 n=sinθ1,当θ相等时,θ,选项 B 错误;v a>v b sinθ212a>θ2b光的折射率越大,频次越高,波长越小,即ν,λ,所以 a 光照耀金属表面时能发a<νba>λb生光电效应,则 b 光也必定能,选项 C 正确;依据条纹间距公式x=lλ知,经过同一d双缝干预装置时 a 光的相邻亮条纹间距较大,选项 D 正确.2. (2011 福·建理综·14)如图 17 所示,半圆形玻璃砖置于光屏PQ 的左下方.一束白光沿半径方向从 A 点射入玻璃砖,在O 点发生反射和折射,折射光在光屏上体现七色光带.若入射点由 A 向B 迟缓挪动,并保持白光沿半径方向入射到O 点,察看到各色光在光屏上陆续消逝.在光带未完整消逝以前,反射光的强度变化以及光屏上最初消逝的光分别是()图 17A .减弱,紫光B .减弱,红光C.加强,紫光 D .加强,红光答案C分析因 n 红 <n 紫,再由临界角公式 sin C=1可得, C 红 >C 紫,所以当增大入射角时,紫n光先发生全反射,紫光先消逝,且当入射光的入射角渐渐增大时,折射光强度会渐渐减弱,反射光强度会渐渐加强,故应选 C.3. (2009 浙·江理综·18)如图 18 所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC 的单色光从空气射向 E 点,并偏折到 F 点.已知入射方向与边AB 的夹角为θ= 30°, E、F分别为边 AB、 BC 的中点,则()A .该棱镜的折射率为3B .光在 F 点发生全反射图 18C.光从空气进入棱镜,波长变小D .从 F 点出射的光束与入射到E 点的光束平行答案AC分析由几何关系可得入射角θ= 60°,折射角θ= 30°,由 n=sinθ1=3,A 对;由 sin122sin θ1,临界角 C>30°,故在 F 点不发生全反射, B 错;由 n=c=λ0知光进入棱镜波长变C=n vλ小, C 对; F 点出射的光束与BC 边的夹角为 30°,与入射光芒不平行, D 错;应选 A、C.模拟试题组4.高速公路上的标牌常用“回光返照膜”制成,夜间行车时,它能将车灯照耀出去的光逆向返回,标记牌上的字特别醒目,这类“回光返照膜”是用球体反射原件制成的.如图19 所示,返照膜内平均散布着直径为10 μm的细玻璃珠,所用玻璃的折射率为3,为使入射的车灯光芒经玻璃的折射、反射、再折射后恰巧和入射光芒平行,那么第一次入射的图 19入射角是()A . 60°B . 45° C. 30° D. 15°答案A分析设入射角为 i,折射角为θ,作出光路图如下图,因为出射光线恰巧和入射光芒平行,所以 i =2θ,依据折射定律, n=sin i=sin 2 θ=sin θsin θ3,所以θ= 30°, i =2θ= 60°,选项 A 正确.5. 如图 20 所示,扇形 AOB 为透明柱状介质的横截面,圆心角∠AOB= 60°.一束平行于角均分线 OM 的单色光由 OA 射入介质,经 OA折射的光芒恰平行于OB,以下对介质的折射率值及折射光芒中恰巧射到 M 点的光芒能不可以发生全反射的说法正确的选项是()A. 3,不可以发生全反射图 20B.3,能发生全反射C.233,不可以发生全反射D.233,能发生全反射答案A分析画出光路图,并依据几何关系标出角度,如下图.由图可知,介质的折射率n=sin 60°3;因为 sin 30 =°1<31 sin 30=2=n °3=sin C,所以折射光芒中恰巧射到M 点的光芒不可以发生全反射,选项 A 正确.(限时: 30 分钟 )?题组 1 光的折射现象与光的色散1. (2011 安·徽 ·15)实验表示,可见光经过三棱镜时各色光的折射率n 随波长 λ的变化切合科西经验公式: B Cn = A + 2 4λ+λ,此中 A 、B 、C 是正的常量.太阳光进入三棱镜后发生色散的情况如图 1 所示,则()图1A .屏上c 处是紫光B .屏上d 处是红光 C .屏上b 处是紫光D .屏上a 处是红光答案D分析可见光中红光波长最长,折射率最小,折射程度最小,所以射率最大,所以d 为紫光.2. 红光与紫光对比a 为红光,而紫光折()A .在真空中流传时,紫光的速度比较大B .在玻璃中流传时,红光的速度比较大D .从玻璃到空气的界面上,红光的临界角较紫光的大答案 BD分析 因为各样色光在真空中的流传速度均为 3×108 m/s ,所以 A 错误.因为玻璃对红 光的折射率较玻璃对紫光的折射率小,依据v = c得红光在玻璃中的流传速度比紫光大,n1所以 B 正确, C 错误.依据公式sin C = n 得红光的临界角比紫光的大, D 正确.3. 已知介质对某单色光的临界角为θ,则()A .该介质对此单色光的折射率等于1sin θB .此单色光在该介质中的流传速度等于 c ·sin θ(c 为真空中的光速 )C .此单色光在该介质中的波长是在真空中波长的 sin θ倍D .此单色光在该介质中的频次是真空中的1sin θ答案 ABC分析介质对该单色光的临界角为θ,它的折射率 n =1,A 项正确; 此单色光在介质sin θ中的流传速度和波长分别为cv = c ·sin θv = = csin θ, B 正确; λ== λ θ,所以 λ∶λ0n ν 0sinc/ λ0= sin θ∶ 1,故 C 项正确;而光的频次是由光源决定的,与介质没关,故D 项错误.4. 如图 2 所示,红色细光束 a 射到折射率为2的透明球表面, 入射角为 45°,在球的内壁经过一次反射后, 从球面射出的光芒为b ,则入射光芒 a 与出射光芒 b 之间的夹角 α为()A .30° `B .45°C . 60°D . 75°答案A图 25. 一束光从空气射入折射率n = 2的某种玻璃的表面,则()A .当入射角大于 45°时,会发生全反射现象B .不论入射角多大,折射角都不会超出 45°C .欲使折射角等于D .当入射角等于30°,应以 45°角入射arctan2时,反射光芒恰巧跟折射光芒垂直答案BCD分析角为对 B 项能够从光的可逆性考虑, 即光芒从介质射向空气, 入射45°时,折射角为 90°,反之, 折射角不会超出 45°,所以 B 正确;由 sin θ=2sin θ1,当 θ=2 30°,n = 2时,θ=1 45°,C 正确;如下图,n∠ 1= arctan 2,若反射光芒与折射光芒垂直,则 ∠3= ∠ 4= 90°- ∠ 2,sin ∠ 3=sin ∠ 1n= 3,sin ∠ 3=cos ∠2= cos ∠ 1=3,与已知条件符合,故 D 正确.因为光芒从光疏33介质射入向光密介质,不行能发生全反射现象,故A 错误.?题组 2 光的全反射6. 公园里灯光喷泉的水池中有处于同一深度的若干彩灯,在夜晚察看不一样颜色彩灯的深度和水面上被照亮的面积,以下说法正确的选项是()A .红灯看起来较浅,红灯照亮的水面面积较小B .红灯看起来较深,红灯照亮的水面面积较小C .红灯看起来较浅,红灯照亮的水面面积较大D.红灯看起来较深,红灯照亮的水面面积较大答案 D分析光从水里射入空气发生折射,入射角同样时,折射率越大,折射角越大,从水面上看光源越浅,红灯发出的红光的折射率最小,看起来最深;设光源的深度为d,光的临界角为 C,则光能够照亮的水面面积大小为 S=π(dtan C)2,可见,临界角越大,照亮的面积越大,各样色光中,红光的折射率最小,临界角最大,所以红灯照亮的水面面积较大,选项 D 正确.7.如图 3 所示, MN 是位于竖直平面内的光屏,放在水平面上的半圆柱`形玻璃砖的平面部分 ab 与屏平行.由光源 S 发出的一束白光从半圆沿半径射入玻璃砖,经过圆心 O 再射到屏上.在水平面内以O 点为圆心沿逆时针方向慢慢转动玻璃砖,在光屏上出现了彩色光带.当玻图 3璃砖转动角度大于某一值时,屏上彩色光带中的某种颜色的色光第一消逝.有关彩色的摆列次序和最初消逝的色光是()A .左紫右红,紫光B .左红右紫,紫光C.左紫右红,红光D.左红右紫,红光答案B分析如下图,因为紫光的折射率大,故在光屏MN 上是左红右紫,并且是紫光最初发生全反射,应选项 B 正确.8.某物理兴趣小组用实验研究光的色散规律,他们将半圆形玻璃砖放在竖直面内,在其左方竖直搁置一个很大的光屏P,让一复色光束SA 射向玻璃砖的圆心 O 后,有两束单色光 a 和 b 射向光屏 P,如图 4 所示.他们依据实验现象提出了以下四个猜想,你以为正确的选项是()A .单色光 a 的波长小于单色光 b 的波长图 4B .在玻璃中单色光 a 的流传速度大于单色光 b 的流传速度C.单色光 a 经过玻璃砖所需的时间大于单色光 b 经过玻璃砖所需的时间D .当光束 SA 绕圆心 O 逆时针转动过程中,在光屏P 上最早消逝的是 a 光答案B分析此题考察光学的有关知识.依据光的折射定律可知 a 光的折射率小于 b 光的折射率,则 a 光的频次小于 b 光的频次,由λ=c可知, A 错误;由 v=c可知, B 正确;因为f n复色光在玻璃砖中流传距离同样,依据t=R可知, C 错误;由 sin C=1可知, D 错误.v n9.为了表演“隐形的大头针”节目,某同学在半径为r 的圆形软木片中心垂直插入一枚大头针,并将其放入盛有水的碗中,如图5 所示.已知水的折射率为4,为了保证表演成功(在水面上看不到大头针),大头针尾端3离水面的最大距离 h 为()74337A. 3 rB.3rC.4rD. 7 r图 5答案A分析只需从大头针尾端发出的光芒射到圆形软木片边沿界面处能够发生全反射,从水面上就看不到大头针,如下图,依据图中几何关系有sin C=r=1=3,所以 hr2+ h2 n 4=73 r,选项 A 对.?题组 3光的折射与光的全反射的综合问题10.如图 6 所示,直角三角形 ABC 为一三棱镜的横截面,∠A= 30°.一束单色光从空气射向BC 上的 E 点,并偏折到AB上的 F点,光芒 EF 平行于底边 AC .已知入射光与BC 边的夹角为θ= 30°.试经过计算判断光在 F 点可否发生全反射.图 6答案能分析由几何关系知,光芒在BC 界面的入射角θ=160°,折射角θ=230°依据折射定律得 n=sin θ1sin 60°=sin 30= 3 sin θ2°由几何关系知,光芒在AB 界面的入射角为θ=360°而棱镜对空气的临界角 C 的正弦值 sin C=1=3,则光芒在AB 界面的入射角n3 <sin θ3θ3>C,所以光芒在 F 点能发生全反射.11. 如图 7 所示,AOB是由某种透明物质制成的1/4 圆柱体的横截面 (O 为圆心 ),其折射率为 2.今有一束平行光以 45度的入射角射向柱体的OA 平面,这些光芒中有一部分不可以从柱体的AB 面上射出.设凡射到OB 面的光芒所有被汲取,也不考虑OA 面的反射,求圆柱AB 面上能射出光芒的部分占 AB 表面的几分之几?答案1图 7 2分析如下图,从 O 点射入的光芒,折射角为r,sin 45°依据折射定律有: n=sin r解得 r= 30°设从某地点 P 点入射的光芒,折射到AB 弧面上 Q 点时,入射角恰等于临界角 C,有:1sin C=n代入数据得: C=45°所以能射出光芒的地区对应的圆心角β=C= 45°45° 1故能射出光芒的部分占AB 表面的比率为:=.90° 2。

第2讲物质的分离和提纯复习目标 1.掌握常见物质分离和提纯的方法。

2.能综合运用物质的不同性质对常见的物质进行分离和提纯。

考点一分离、提纯的常用物理方法及装置1.物质分离、提纯的区别(1)物质的分离将混合物的各组分分离开来,获得几种纯净物的过程。

(2)物质的提纯将混合物中的杂质除去而得到纯净物的过程,又叫物质的净化或除杂。

2.依据物理性质选择分离、提纯的方法(1)“固+固”混合物的分离(提纯)(2)“固+液”混合物的分离(提纯)(3)“液+液”混合物的分离(提纯)3.物理法分离、提纯物质所选装置(1)常用装置①过滤适用范围分离不溶性固体与液体注意事项一贴滤纸紧贴漏斗内壁二低滤纸边缘低于漏斗边缘液面低于滤纸边缘三靠烧杯杯口紧靠玻璃棒玻璃棒下端抵靠三层滤纸处漏斗下端长的那侧管口紧靠烧杯内壁②蒸发适用范围分离易溶性固体的溶质和溶剂注意事项玻璃棒的作用:搅拌,防止液体局部过热而飞溅停止加热的标准:当有大量晶体析出时停止加热,利用余热蒸干③萃取和分液适用范围萃取:利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来分液:分离两种互不相溶且易分层的液体注意事项①溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中大的多②萃取剂与原溶剂不反应、不相溶③萃取剂与溶质不反应④常用的萃取剂是苯或CCl4,一般不用酒精作萃取剂④蒸馏适用范围分离沸点相差较大且互溶的液体混合物注意事项①温度计的水银球在蒸馏烧瓶的支管口处②蒸馏烧瓶中要加沸石或碎瓷片,目的是防止暴沸③冷凝管水流方向为下口进,上口出⑤升华适用范围对于某种组分易升华的混合物,利用物质易升华的性质在加热条件下将其分离注意事项如NaCl固体中的I2可用该方法,但NH4Cl固体中的I2不能用升华的方法分离(2)创新装置①过滤装置的创新——抽滤由于水流的作用,使装置a、b中气体的压强减小,故使过滤速率加快②蒸馏装置的创新由于冷凝管竖立,使液体混合物能冷凝回流,若以此容器作反应容器,可使反应物能循环利用,提高了反应物的转化率(1)过滤时,为加快过滤速度,应用玻璃棒不断搅拌漏斗中液体(×)错因:不能搅拌,以防弄破滤纸。

考点一原子的核式结构1.电子的发现英国物理学家汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子,提出了原子的“枣糕模型”.2.原子的核式结构(1)1909~1911年,英籍物理学家卢瑟福进行了α粒子散射实验,提出了核式结构模型.(2)α粒子散射实验的结果:绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了大角度偏转,偏转的角度甚至大于90°,也就是说它们几乎被“撞了回来”,如图1所示.图1(3)原子的核式结构模型:原子中带正电部分的体积很小,但几乎占有全部质量,电子在正电体的外面运动.1.[α粒子散射实验](多选)如图2所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时观察到的现象,下述说法中正确的是()图2A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比A位置时稍少些C.放在C、D位置时,屏上观察不到闪光D.放在D位置时,屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少答案ABD解析根据α粒子散射现象,绝大多数α粒子沿原方向前进,少数α粒子发生较大偏转,A、B、D正确.2.[α粒子散射实验现象](2013·福建理综·30(1))在卢瑟福α粒子散射实验中,金箔中的原子核可以看作静止不动,下列各图画出的是其中两个α粒子经历金箔散射过程的径迹,其中正确的是__________.(填选图下方的字母)答案C解析金箔中的原子核与α粒子都带正电,α粒子接近原子核过程中受到斥力而不是引力作用,A、D错;由原子核对α粒子的斥力作用及物体做曲线运动的条件知曲线轨迹的凹侧应指向受力一方,B错,C对.3.[α粒子散射现象分析]在卢瑟福α粒子散射实验中,有少数α粒子发生了大角度偏转,其原因是()A.原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上B.正电荷在原子内是均匀分布的C.原子中存在着带负电的电子D.原子只能处于一系列不连续的能量状态中答案A解析卢瑟福α粒子散射实验中使卢瑟福惊奇的就是α粒子发生了较大角度的偏转,这是由于α粒子带正电,而原子核极小,且原子核带正电,A正确,B错误.α粒子能接近原子核的机会很小,大多数α粒子都从核外的空间穿过,而与电子碰撞时如同子弹碰到尘埃一样,运动方向不会发生改变.C、D的说法没错,但与题意不符.4.[原子核式结构模型](2014·上海·3)不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()A.原子中心有一个很小的原子核B.原子核是由质子和中子组成的C.原子质量几乎全部集中在原子核内D.原子的正电荷全部集中在原子核内答案B考点二 玻尔理论1.氢原子光谱(1)光谱:用光栅或棱镜可以把各种颜色的光按波长展开,获得光的波长(频率)和强度分布的记录,即光谱. (2)光谱分类(3)氢原子光谱的实验规律:巴耳末系是氢光谱在可见光区的谱线,其波长公式1λ=R (122-1n 2)(n=3,4,5,…,R 是里德伯常量,R =1.10×107 m -1).(4)光谱分析:利用每种原子都有自己的特征谱线可以用来鉴别物质和确定物质的组成成分,且灵敏度很高.在发现和鉴别化学元素上有着重大的意义. 2.氢原子的能级结构、能级公式 (1)玻尔理论①定态:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些能量状态中原子是稳定的,电子虽然绕核运动,但并不向外辐射能量.②跃迁:电子从能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道时,会放出能量为hν的光子,这个光子的能量由前后两个能级的能量差决定,即hν=E m -E n .(h 是普朗克常量,h =6.63×10-34J·s)③轨道:原子的不同能量状态跟电子在不同的圆周轨道绕核运动相对应.原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道也是不连续的. (2)几个概念①能级:在玻尔理论中,原子的能量是量子化的,这些量子化的能量值,叫做能级. ②基态:原子能量最低的状态.③激发态:在原子能量状态中除基态之外的其他的状态. ④量子数:原子的状态是不连续的,用于表示原子状态的正整数.(3)氢原子的能级公式:E n =1n 2E 1(n =1,2,3,…),其中E 1为基态能量,其数值为E 1=-13.6 eV .(4)氢原子的半径公式:r n =n 2r 1(n =1,2,3,…),其中r 1为基态半径,又称玻尔半径,其数值为r 1=0.53×10-10m.3.氢原子的能级图能级图如图3所示图3[思维深化]请判断下列说法是否正确.(1)原子光谱是不连续的,是由若干频率的光组成的.(√)(2)电子跃迁时辐射的光子的频率等于电子绕核做圆周运动的频率.(×)(3)氢原子吸收光子后,将从高能级向低能级跃迁.(×)(4)原子的能量量子化现象是指原子在不同状态中具有不同的能量.(√)5.[光谱分析](多选)如图4甲所示是a、b、c、d四种元素的线状谱,图乙是某矿物的线状谱,通过光谱分析可以了解该矿物中缺乏的是()图4A.a元素B.b元素C.c元素D.d元素答案BD6.[玻尔理论]一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子()A.放出光子,能量增加B.放出光子,能量减少C.吸收光子,能量增加D.吸收光子,能量减少答案B解析氢原子从高能级向低能级跃迁时,放出光子,能量减少,故选项B正确,选项A、C、D错误.7.[能级跃迁]氢原子从能级m跃迁到能级n时辐射红光的频率为ν1,从能级n跃迁到能级k 时吸收紫光的频率为ν2,已知普朗克常量为h,若氢原子从能级k跃迁到能级m,则()A.吸收光子的能量为hν1+hν2B.辐射光子的能量为hν1+hν2C.吸收光子的能量为hν2-hν1D.辐射光子的能量为hν2-hν1答案 D解析 氢原子从能级m 跃迁到能级n 时辐射红光,说明能级m 高于能级n ,而从能级n 跃迁到能级k 时吸收紫光,说明能级k 也比能级n 高,而紫光的频率ν2大于红光的频率ν1,所以hν2>hν1,因此能级k 比能级m 高,所以若氢原子从能级k 跃迁到能级m ,应辐射光子,且光子能量应为hν2-hν1.故选项D 正确.8.[能级跃迁](2012·江苏·12C(1))如图5所示是某原子的能级图,a 、b 、c 为原子跃迁时所发出的三种波长的光.在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是( )图5答案 C解析 由能级图及E n -E m =hν知,E 3-E 1>E 2-E 1>E 3-E 2,即νa >νc >νb ,又λ=c ν,知λa <λc <λb ,所以选项C 正确.解答氢原子能级图与原子跃迁问题的注意事项1.能级之间跃迁时放出的光子频率是不连续的.2.能级之间发生跃迁时放出(吸收)光子的频率由hν=E m -E n 求得.若求波长可由公式c =λν求得.3.一个氢原子跃迁发出可能的光谱线条数最多为n -1.4.一群氢原子跃迁发出可能的光谱线条数的两种求解方法: ①用数学中的组合知识求解:N =C 2n =n (n -1)2.②利用能级图求解:在氢原子能级图中将氢原子跃迁的各种可能情况一一画出,然后相加.考点三原子核及核反应1.原子核的组成(1)原子核由质子和中子组成,质子和中子统称为核子.质子带正电,中子不带电.(2)基本关系①核电荷数=质子数(Z)=元素的原子序数=核外电子数.②质量数(A)=核子数=质子数+中子数.(3)X元素的原子核的符号为A Z X,其中A表示质量数,Z表示核电荷数.2.天然放射现象(1)天然放射现象元素自发地放出射线的现象,首先由贝可勒尔发现.天然放射现象的发现,说明原子核具有复杂的结构.(2)三种射线(3)①放射性同位素:有天然放射性同位素和人工放射性同位素两类,放射性同位素的化学性质相同.②应用:消除静电、工业探伤、做示踪原子等.③防护:防止放射性对人体组织的伤害.3.原子核的衰变、半衰期(1)原子核的衰变①原子核放出α粒子或β粒子,变成另一种原子核的变化称为原子核的衰变.②分类α衰变:A Z X→A-4Y+42HeZ-2β衰变:A Z X→A Z+1Y+0-1eγ衰变:当放射性物质连续发生衰变时,原子核中有的发生α衰变,有的发生β衰变,同时伴随着γ辐射.③两个典型的衰变方程α衰变:238 92U →234 90Th +42He β衰变:234 90Th →234 91Pa +-1e.(2)半衰期①定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间.②影响因素:放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系. (3)公式:N 余=N 原·(12)tτm 余=m 原·(12)tτt 表示衰变时间 τ表示半衰期.4.裂变反应和聚变反应、裂变反应堆 核反应方程 (1)重核裂变①定义:质量数较大的原子核受到高能粒子的轰击而分裂成几个质量数较小的原子核的过程.②典型的裂变反应方程235 92U +10n →8936Kr +144 56Ba +310n.③链式反应:由重核裂变产生的中子使裂变反应一代接一代继续下去的过程. ④临界体积和临界质量:裂变物质能够发生链式反应的最小体积及其相应的质量. ⑤裂变的应用:原子弹、核反应堆.⑥反应堆构造:核燃料、减速剂、镉棒、防护层. (2)轻核聚变①定义:两个轻核结合成质量较大的核的反应过程.轻核聚变反应必须在高温下进行,因此又叫热核反应. ②典型的聚变反应方程21H +31H →42He +10n +17.6 MeV (3)人工转变 卢瑟福发现质子:14 7N +42He →17 8O +11H 查德威克发现中子:42He +94Be →12 6C +10n 居里夫妇发现放射性同位素、正电子:2713Al +42He →3015P +10n 3015P →3014Si + 0+1e9.[α衰变](2015·北京理综·14)下列核反应方程中,属于α衰变的是( )A.14 7N +42He →17 8O +11HB.238 92U →234 90Th +42HeC.21H +31H →42He +10nD.234 90Th →234 91Pa +-1e答案 B解析 α衰变是重核自发的发出α粒子的天然放射现象,其中α粒子是42He ,所以B 正确;A 为人工转变,C 为轻核的聚变,D 是β衰变,故A 、C 、D 皆错误.10.[放射现象](2015·福建·30(1))下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是________.(填选项前的字母) A.γ射线是高速运动的电子流B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变D.210 83Bi 的半衰期是5天,100克210 83Bi 经过10天后还剩下50克 答案 B解析 β射线是高速电子流,而γ射线是一种电磁波,选项A 错误.氢原子辐射光子后,绕核运动的电子距核更近,动能增大,选项B 正确.太阳辐射能量的主要来源是太阳内部氢核的聚变,选项C 错误.10天为两个半衰期,剩余的210 83Bi为100×(12)tτ g =100×(12)2 g =25 g ,选项D 错误.11.[核反应方程](2014·上海·2)核反应方程94Be +42He →12 6C +X 中的X 表示( )A.质子B.电子C.光子D.中子 答案 D解析 设X 的质子数为m ,质量数为n .则有4+2=m +6,9+4=12+n ,所以m =0,n =1,即X 为中子,故A 、B 、C 错误,D 正确.12.[核反应方程](多选)能源是社会发展的基础,发展核能是解决能源问题的途径之一.下列释放核能的反应方程,表述正确的有( )A.31H +21H →42He +10n 是核聚变反应 B.31H +21H →42He +10n 是β衰变C.235 92U +10n →144 56Ba +8936Kr +310n 是核裂变反应D.235 92U +10n →140 54Xe +9438Sr +210n 是α衰变 答案 AC解析 β衰变时释放出电子(0-1e),α衰变时释放出氦原子核(42He),可知选项B 、D 错误;选项A 中一个氚核和一个氘核结合成一个氦核并释放出一个中子是典型的核聚变反应;选项C中一个U235原子核吸收一个中子,生成一个Ba原子核和一个Kr原子核并释放出三个中子是核裂变反应,选项A、C正确.考点四核力与核能1.核力:原子核内部,核子间所特有的相互作用力.2.核能(1)核子在结合成原子核时出现质量亏损Δm,其对应的能量ΔE=Δmc2.(2)原子核分解成核子时要吸收一定的能量,相应的质量增加Δm,吸收的能量为ΔE=Δmc2.3.核能释放的两种途径的理解(1)使较重的核分裂成中等大小的核.(2)较小的核结合成中等大小的核.核子的比结合能都会增大,都可以释放能量.13.[核能的计算](2014·北京·14)质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2和m3.当一个质子和一个中子结合成氘核时,释放的能量是(c表示真空中的光速)()A.(m1+m2-m3)cB.(m1-m2-m3)cC.(m1+m2-m3)c2D.(m1-m2-m3)c2答案C解析由质能方程ΔE=Δmc2,其中Δm=m1+m2-m3可得ΔE=(m1+m2-m3)c2,选项C正确.14.[核能的理解](多选)关于原子核的结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.铯原子核(133 55Cs)的结合能小于铅原子核(208 82Pb)的结合能D.比结合能越大,原子核越不稳定答案ABC解析由原子核的结合能定义可知,原子核分解成自由核子时所需的最小能量为原子核的结合能,选项A正确;重核衰变时释放能量,衰变产物更稳定,即衰变产物的比结合能更大,衰变前后核子数不变,因此原子核衰变产物的结合能之和一定大于衰变前的结合能,选项B 正确;铯原子核的核子数少,因此其结合能小,选项C正确;比结合能越大的原子核越稳定,选项D错误.1.(多选)下列说法正确的是( )A.汤姆孙首先发现了电子,并测定了电子电荷量,且提出了“枣糕模型”B.卢瑟福做α粒子散射实验时发现绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,只有少数α粒子发生大角度偏转C.α粒子散射实验说明了原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上D.卢瑟福提出了原子核式结构模型,并解释了α粒子发生大角度偏转的原因 答案 BCD解析 汤姆孙发现了电子符合物理史实,但电子电荷量是密立根测定的,A 错误,B 、C 、D 都符合物理史实.2.处于激发状态的原子,在入射光的电磁场的影响下,从高能态向低能态跃迁,两个状态之间的能量差以辐射光子的形式发射出去,这种辐射叫做受激辐射.原子发生受激辐射时,发出的光子频率、发射方向等,都跟入射光子完全一样,这样使光得到加强,这就是激光产生的机理.那么,发生受激辐射时,产生激光的原子的总能量E n 、电势能E p 、电子动能E k 的变化情况是( )A.E p 增大、E k 减小、E n 减小B.E p 减小、E k 增大、E n 减小C.E p 增大、E k 增大、E n 增大D.E p 减小、E k 增大、E n 不变 答案 B解析 发生受激辐射时,向外辐射能量,知原子总能量减小,轨道半径减小,根据kqe r 2=m v 2r 知,电子的动能增大,由于能量减小,则电势能减小.故A 、C 、D 错误,B 正确. 3.(多选)下列说法正确的是( )A.卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,发现了原子是可以再分的B.β射线与γ射线一样都是电磁波,但穿透本领远比γ射线弱C.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量D.裂变时释放能量是因为发生了质量亏损 答案 CD解析 卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,提出了原子的核式结构模型;故A 错误;β射线的本质是电子流,γ射线是电磁波,故B 错误;分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能,所以原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量.故C正确;根据爱因斯坦质能方程可知,裂变时释放能量是因为发生了质量亏损,故D正确. 4.氘核和氚核可发生热核聚变而释放出巨大的能量,核反应方程为:21H+31H→42He+X,式中X是某种粒子.已知:21H、31H、42He和粒子X的质量分别为2.014 1 u、3.016 1 u、4.002 6 u 和1.008 7 u;1 u相当于931.5 MeV.由上述核反应方程和数据可知,粒子X是________,该核反应释放出的能量为________MeV(结果保留三位有效数字).答案10n(或中子)17.6解析热核聚变的核反应方程为:21H+31H→42He+10n,所以X为10n(或中子).ΔE=Δmc2=(2.014 1+3.016 1-4.002 6-1.008 7)×931.5 MeV≈17.6 MeV5.(2015·江苏·12C(2)(3))(2)核电站利用原子核链式反应放出的巨大能量进行发电,235 92U是核电站常用的核燃料.235 92U受一个中子轰击后裂变成144 56Ba和8936Kr两部分,并产生________个中子.要使链式反应发生,裂变物质的体积要________(选填“大于”或“小于”)它的临界体积.(3)取质子的质量m p=1.672 6×10-27 kg,中子的质量m n=1.674 9×10-27 kg,α粒子的质量mα=6.646 7×10-27 kg,光速c=3.0×108 m/s.请计算α粒子的结合能.(计算结果保留两位有效数字)答案(2)3大于(3)4.3×10-12JU+10n→144 56Ba+8936Kr+310n,可见产生了3个中子,解析(2)由质量数和电荷数守恒可知:23592链式反应的一个条件是铀燃料的体积必须大于或等于临界体积.(3)根据爱因斯坦质能方程ΔE=Δmc2,可求:ΔE=(2m p+2m n-mα)c2≈4.3×10-12 J.练出高分基础巩固题组1.(2015·天津理综·1)物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上.下列说法正确的是()A.天然放射现象说明原子核内部是有结构的B.电子的发现使人们认识到原子具有核式结构C.α粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的D.密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的答案A解析放射现象中释放出了其他粒子,说明原子核内部具有一定的结构,A正确;电子的发现使人们认识到原子是可以分割的,是由更小的微粒组成的,B错误;α粒子散射实验否定了汤姆孙提出的枣糕式原子模型,建立了核式结构模型,C错误;密立根油滴实验测定了电子的电荷量,D错误.2.关于下列四幅图说法正确的是()A.玻尔原子理论的基本假设认为,电子绕核运转轨道的半径是任意的B.光电效应产生的条件为:光强大于临界值C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有波动性D.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子质量大而且很坚硬答案 C解析 根据玻尔原子理论知,电子的轨道不是任意的,电子有确定的轨道,且轨道是量子化的,故A 错误.光电效应产生的条件为:光的频率大于极限频率,故B 错误.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性,故C 正确.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围,故D 错误.3.下列说法中正确的是( )A.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子B.原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量C.一个动量为p 的电子对应的物质波波长为hp (h 为普朗克常量)D.在研究光电效应实验中所测得的遏止电压与入射光的强度有关答案 A解析 由玻尔原子理论知氢原子从激发态跃迁到基态时只能辐射特定频率的光子,故A 正确;由于核子结合为原子核时能量增加,原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量.故B 错误;根据德布罗意波波长公式,一个动量为p 的电子对应的物质波波长为h p(h 为普朗克常量).故C 错误;根据光电效应方程知,最大初动能E km =hν-W 0,遏止电压:eU =E km ,知入射光的频率越大,最大初动能越大,遏止电压越大,与入射光的强度和光的照射时间无关,故D 错误.4.下列说法中正确的是( )A.γ射线是原子受激发后向低能级跃迁时放出的B.在稳定的重原子核中,质子数比中子数多C.核反应过程中如果核子的平均质量减小,则要吸收核能D.诊断甲状腺疾病时,注入的放射性同位素碘131是作为示踪原子答案D解析γ射线是一般伴随着α或β射线产生的电磁波,具有一定的能量,原子核受激发后向低能级跃迁时放出的.故A错误;在稳定的重原子核中,质子数比中子数少.故B错误;核反应过程中如果核子的平均质量减小,说明核反应的过程中有质量亏损,要释放核能.故C错误;给怀疑患有甲状腺的病人注射碘131,是将碘131作为示踪原子,故D正确.5.(2013·重庆·2)铀是常用的一种核燃料,若它的原子核发生如下的裂变反应:235U+10n―→a+b+210n92则a+b可能是()A.140 54Xe+9336KrB.141 56Ba+9236KrC.141 56Ba+9338SrD.140 54Xe+9438Sr答案D解析由原子核反应的质量数守恒及电荷数守恒规律知D正确.6.核电站核泄漏的污染物中含有碘131和铯137.碘131的半衰期约为8天,会释放β射线;铯137是铯133的同位素,半衰期约为30年,发生衰变时会辐射γ射线.下列说法正确的是()A.碘131释放的β射线由氦核组成B.铯137衰变时辐射出的γ光子能量小于可见光光子能量C.与铯137相比,碘131衰变更慢D.铯133和铯137含有相同的质子数答案D解析β射线的本质是电子,并非氦核,A错误.γ光子的频率大于可见光光子的频率,由E =hν可知,γ光子的能量大于可见光光子的能量,B错误.半衰期越小表示元素衰变越快,C 错误.同位素的中子数不同但含有相同的质子数,D正确.7.已知氦原子的质量为M He u,电子的质量为m e u,质子的质量为m p u,中子的质量为m n u,u为原子质量单位,且由爱因斯坦质能方程E=mc2可知:1 u对应于931.5 MeV的能量,若取光速c=3×108 m/s,则两个质子和两个中子聚变成一个氦核,释放的能量为()A.[2(m p+m n)-M He]×931.5 MeVB.[2(m p+m n+m e)-M He]×931.5 MeVC.[2(m p+m n+m e)-M He]×c2 JD.[2(m p+m n)-M He]×c2 J答案B解析核反应方程为211H+210n→42He,质量亏损Δm=2(m p+m n)-(M He-2m e)=2(m p+m n+m e)-M He,所以释放的能量为ΔE=Δm×931.5 MeV=[2(m p+m n+m e)-M He]×931.5 MeV,选项B正确.8.(2015·山东·39(1))(多选)14C发生放射性衰变成为14N,半衰期约5 700年.已知植物存活期间,其体内14C与12C的比例不变;生命活动结束后,14C的比例持续减小.现通过测量得知,某古木样品中14C的比例正好是现代植物所制样品的二分之一.下列说法正确的是()A.该古木的年代距今约5 700年B.12C、13C、14C具有相同的中子数C.14C衰变为14N的过程中放出β射线D.增加样品测量环境的压强将加速14C的衰变答案AC解析因古木样品中14C的比例正好是现代植物所制样品的二分之一,则可知经过的时间为一个半衰期,即该古木的年代距今约为5 700年,选项A正确;12C、13C、14C具有相同的质子数,由于质量数不同,故中子数不同,选项B错误;根据核反应方程可知,14C衰变为14N的过程中放出电子,即放出β射线,选项C正确;外界环境不影响放射性元素的半衰期,选项D错误.9.(多选)下列叙述中,正确的是()A.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关B.同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能与照射光的强度成线性关系C.一块纯净的放射性的矿石,经过一个半衰期,它的总质量仅剩下一半D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量增大答案AD解析由黑体辐射规律可知,辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关,故A 正确;根据光电效应方程,E km=hν-W0,可知,逸出光电子的最大初动能E km与照射光的频率成线性关系,与照射光的强度无关,故B错误;经过一个半衰期以后,有一半的质量发生衰变,但产生新核,故C错误;库仑力对电子做负功,所以动能变小,电势能变大(动能转为电势能)而因为吸收了光子,总能量变大.故D正确.10.(多选)钍234 90Th具有放射性,它能放出一个新的粒子而变为镤234 91Pa,同时伴随有γ射线产生,其方程为234 90Th→234 91Pa+X,钍的半衰期为24天,则下列说法中正确的是()A.X为质子B.X是钍核中的一个中子转化成一个质子时产生的C.γ射线是镤原子核放出的D.1 g钍234 90Th经过120天后还剩0.2 g钍答案BC解析根据电荷数和质量数守恒知钍核衰变过程中放出了一个电子,即X为电子,故A错误;β衰变的实质:β衰变时释放的电子是由核内一个中子转化成一个质子时产生的,故B 正确;γ射线是镤原子核放出的,故C正确;钍的半衰期为24天,1 g钍234 90Th经过120天后,发生5次衰变,1 g钍经过120天后还剩0.031 25 g.故D错误.11.(多选)如图1所示为氢原子的能级图.氢原子从n=5的能级跃迁到n=3的能级时辐射出a 光子,从n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射出b光子.下列说法正确的是()图1A.a光子的能量比b光子的能量大B.若a、b两种光在同一种均匀介质中传播,则a光的传播速度比b光的传播速度大C.若b光能使某种金属发生光电效应,则a光一定能使该金属发生光电效应D.若用同一双缝干涉装置进行实验,用a光照射双缝得到相邻亮条纹的间距比用b光照射双缝得到的相邻亮条纹的间距大答案BD解析据题意,氢原子从n=5能级跃迁到n=3能级释放的光子能量为:ΔE a=0.97 eV=hνa,氢原子从n=4能级跃迁到n=2能级释放的光子能量为:ΔE b=2.55 eV=hνb,则知b光光子的能量大,频率也大,在同一种均匀介质中,频率越大的光传播速度越慢,所以A选项错误,B选项正确;如果b光可以使某种金属发生光电效应,则a光不一定能使其发生光电效应,所以C选项错误;a光频率较小,则a光波长较大,所以在做双缝干涉实验时,用a光照射双缝时得到的干涉条纹较宽,D选项正确.综合应用题组12.(2013·江苏·12C(2))根据玻尔原子结构理论,氦离子(He+)的能级图如图2所示.电子处在n =3轨道上比处在n=5轨道上离氦核的距离________(选填“近”或“远”).当大量He+处在n=4的激发态时,由于跃迁所发射的谱线有________条.图2。

物理步步高大一轮复习讲义答案 实验基础知识 一、螺旋测微器的使用

1.构造:如图1所示,B为固定刻度,E为可动刻度.

图1 2.原理:测微螺杆F与固定刻度B之间的精密螺纹的螺距为0.5 mm,即旋钮D每旋转一周,F前进或后退0.5 mm,而可动刻度E上的刻度为50等份,每转动一小格,F前进或后退0.01 mm,即螺旋测微器的精确度为0.01 mm.读数时估读到毫米的千分位上,因此,螺旋测微器又叫千分尺. 3.读数:测量值(mm)=固定刻度数(mm)(注意半毫米刻度线是否露出)+可动刻度数(估读一位)×0.01(mm). 如图2所示,固定刻度示数为2.0 mm,半毫米刻度线未露出,而从可动刻度上读的示数为15.0,最后的读数为:2.0 mm+15.0×0.01 mm=2.150 mm.

图2 二、游标卡尺 1.构造:主尺、游标尺(主尺和游标尺上各有一个内、外测量爪)、游标卡尺上还有一个深度尺.(如图3所示)

图3 2.用途:测量厚度、长度、深度、内径、外径. 3.原理:利用主尺的最小分度与游标尺的最小分度的差值制成. 不管游标尺上有多少个小等分刻度,它的刻度部分的总长度比主尺上的同样多的小等分刻度少1 mm.常见的游标卡尺的游标尺上小等分刻度有10个的、20个的、50个的,其规格见下表: 刻度格数(分度) 刻度总长度 每小格与1 mm的差值 精确度(可精确到) 10 9 mm 0.1 mm 0.1 mm 20 19 mm 0.05 mm 0.05 mm 50 49 mm 0.02 mm 0.02 mm

4.读数:若用x表示从主尺上读出的整毫米数,K表示从游标尺上读出与主尺上某一刻度线对齐的游标的格数,则记录结果表示为(x+K×精确度)mm. 三、常用电表的读数 对于电压表和电流表的读数问题,首先要弄清电表量程,即指针指到最大刻度时电表允许通过的最大电压或电流,然后根据表盘总的刻度数确定精确度,按照指针的实际位置进行读数即可. (1)0~3 V的电压表和0~3 A的电流表的读数方法相同,此量程下的精确度分别是0.1 V和0.1 A,看清楚指针的实际位置,读到小数点后面两位. (2)对于0~15 V量程的电压表,精确度是0.5 V,在读数时只要求读到小数点后面一位,即读到0.1 V. (3)对于0~0.6 A量程的电流表,精确度是0.02 A,在读数时只要求读到小数点后面两位,这时要求“半格估读”,即读到最小刻度的一半0.01 A. 基本实验要求 1.实验原理 根据电阻定律公式知道只要测出金属丝的长度和它的直径d,计算出横截面积S,并用伏安法测出电阻Rx,即可计算出金属丝的电阻率. 2.实验器材 被测金属丝,直流电源(4 V),电流表(0~0.6 A),电压表(0~3 V),滑动变阻器(50 Ω),开关,导线若干,螺旋测微器,毫米刻度尺. 3.实验步骤 (1)用螺旋测微器在被测金属丝上的三个不同位置各测一次直径,求出其平均值d. (2)连接好用伏安法测电阻的实验电路. (3)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度,反复测量三次,求出其平均值l. (4)把滑动变阻器的滑片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置. (5)闭合开关,改变滑动变阻器滑片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I和U的值,填入记录表格内.

(6)将测得的Rx、l、d值,代入公式R=ρlS和S=πd24中,计算出金属丝的电阻率. 4.电流表、电压表测电阻两种方法的比较 电流表内接法 电流表外接法 电路图 误差原因 电流表分压 U测=Ux+UA 电压表分流 I测=Ix+IV 电阻测量值 R测=U测I测=Rx+R测=U测I测=RxR

V

Rx+RV RA>Rx 测量值大于真实值 测量值小于真实值

适用条件 RA≪Rx RV≫Rx

规律方法总结 1.伏安法测电阻的电路选择 (1)阻值比较法:先将待测电阻的估计值与电压表、电流表内阻进行比较,若Rx较小,宜采用电流表外接法;若Rx较大,宜采用电流表内接法. (2)临界值计算法 RxRx>RVRA时,用电流表内接法. (3)实验试探法:按图4接好电路,让电压表的一根接线柱P先后与a、b处接触一下,如果电压表的示数有较大的变化,而电流表的示数变化不 大,则可采用电流表外接法;如果电流表的示数有较大的变化,而电压表的示数变化不大,则可采用电流表内接法.

图4 2.注意事项 (1)先测直径,再连电路:为了方便,测量直径应在金属丝连入电路之前测量. (2)电流表外接法:本实验中被测金属丝的阻值较小,故采用电流表外接法. (3)电流控制:电流不宜过大,通电时间不宜过长,以免金属丝温度过高,导致电阻率在实验过程中变大. 3.误差分析 (1)若为内接法,电流表分压. (2)若为外接法,电压表分流. (3)长度和直径的测量. 考点一 测量仪器、仪表的读数 1.游标卡尺的读数 (1)10分度的游标尺的读数:主尺上读出整毫米数+游标尺上与主尺上某一刻度线对齐的游标

的格数×110. (2)20分度的游标尺的读数:主尺上读出整毫米数+游标尺上与主尺上某一刻度线对齐的游标

的格数×120. 2.螺旋测微器的读数 方法:固定刻度数mm+可动刻度数(估读一位)×0.01 mm. 3.电流表和电压表的读数 (1)若刻度盘上每一小格为:1,0.1,0.01,…时,需估读到最小刻度值的下一位. (2)若刻度盘上每一小格为:2,0.2,0.02,5,0.5,0.05,…时,只需估读到最小刻 度值的位数. 1.[直尺和游标卡尺的读数](2014·福建理综·19(1))某同学测定一金属杆的长度和直径,示数如图5甲、乙所示,则该金属杆的长度和直径分别为________ cm和________ mm.

图5 答案 60.10 4.20 解析 刻度尺的分度值为1 mm,要估读到0.1 mm.游标卡尺读数=4 mm+10×0.02 mm=4.20 mm. 2.[螺旋测微器的读数]完成下列读数(如图6所 示) 图6 a.____________mm b.____________mm c.____________mm d.____________mm 答案 a.0.486(0.484~0.488) b.0.536(0.534~0.538) c.4.078(4.077~4.079) d.5.663(5.661~5.665) 3.[电压表、电流表和电阻箱的读数](1)①如图7所示的电流表使用0.6 A量程时,对应刻度盘上每一小格代表________A,图中表针示数是________A;当使用3 A量程时,对应刻度盘上每一小格代表________ A,图中表针示数为________A. 图7 ②如图8所示的电表使用较小量程时,每小格表示____________V,图中指针的示数为________ V.若使用的是较大量程,则这时表盘刻度每小格表示________V,图中表针指示的是________V.

图8 (2)旋钮式电阻箱如图9所示,电流从接线柱A流入,从B流出,则接入电路的电阻为____ Ω.今欲将接入电路的电阻改为2 087 Ω,最简单的操作方法是________.若用两个这样的电阻箱,则可得到的电阻值范围为_________. 图9 答案 (1)①0.02 0.44 0.1 2.20 ②0.1 1.40 0.5 7.0 (2)1 987 将“×1 k”旋钮调到2,再将“×100”旋钮调到0 0~19 998 Ω 解析 (1)①电流表使用0.6 A量程时,刻度盘上的每一小格为0.02 A,指针的示数为0.44 A;当换用3 A量程时,每一小格为0.1 A,指针示数为2.20 A. ②电压表使用3 V量程时,每小格表示0.1 V,指针示数为1.40 V;使用15 V量程时,每小格为0.5 V,指针示数为7.0 V. (2)电阻为1 987 Ω.最简单的操作方法是将“×1 k”旋钮调到2,再将“×100”旋钮调到0.每个 电阻箱的最大阻值是9 999 Ω,用这样两个电阻箱串联可得到的最大电阻2×9 999 Ω=19 998 Ω.故两个这样的电阻箱,则可得到的电阻值范围为0~19 998 Ω. 考点二 实验操作及数据处理 4.[实验操作](2014·江苏单科·10)某同学通过实

验测量一种合金的电阻率. (1)用螺旋测微器测量合金丝的直径.为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧图10所示的部件__________(选填“A”、“B”、“C”或“D”).从图中的示数可读出合金丝的直径为________ mm.

图10 (2)图11所示是测量合金丝电阻的电路,相关器