三角洲沉积特征

- 格式:ppt

- 大小:3.90 MB

- 文档页数:70

潮控三角洲形态特征全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:潮控三角洲形态特征是指由潮流对三角洲地貌产生的影响而展现出的特殊形态特征。

三角洲是河流在入海口处由于携带的泥沙沉积而形成的河口三角洲地貌,潮控三角洲则是在潮汐作用下形成的三角洲地貌。

潮控三角洲形态特征的独特之处在于其受潮流影响的特殊地质过程和沉积特征。

一、受潮流影响的地质过程潮控三角洲地质过程的特点主要表现在潮流携带泥沙在潮汐作用下的沉积。

由于潮汐的周期性波动,河口水域的潮流有着明显的变化,潮流的方向和速度也会相应改变。

这种不断变化的潮流对河口水域的泥沙运移具有重要的影响,泥沙在潮流的作用下会呈现出不同的运动方式和沉积模式。

潮控三角洲的泥沙沉积呈现出较为复杂的特征,不同潮汐周期内沉积的泥沙颗粒大小和排列方式有所差异。

在潮大的日子里,泥沙会随着潮流的冲刷和携带而向外侧移动,形成大面积的泥沙沉积岸;而在潮小的日子里,泥沙则会逐渐沿海岸线向内侧移动,形成一些沙洲和沙坝。

这种周期性的沉积现象使得潮控三角洲地貌呈现出多样化的形态特征。

二、沉积特征的展现潮控三角洲地貌的沉积特征主要表现在其地貌形态和地下构造。

潮控三角洲地貌形态上呈现出复杂多样的特征,包括呈现出不规则形状的河口湾、多条分支的河道和错综复杂的河口沙洲等。

这些地貌特征是由潮流在不同潮汐周期内泥沙的沉积和侵蚀过程形成的,呈现出独特的风貌和景观。

潮控三角洲地貌的地下构造也具有一定的特点。

由于泥沙在潮流作用下的转移和沉积,三角洲地下的泥沙层次分布比较复杂,且呈现出明显的层状结构。

这种地下构造特点对潮控三角洲的水文地质特征和地下水资源开发具有一定的影响,也为地震地质研究提供了重要的资料。

三、生态环境的影响潮控三角洲地貌形态的特征对于当地的生态环境也有着重要的影响。

由于潮控三角洲地貌的多样性和复杂性,不同地区的生态环境也呈现出不同的特点。

潮控三角洲地貌的河口湾和河口沙洲是许多水生生物的栖息地,为当地水生植物和水下生物提供了丰富的食物和栖息条件。

![珠江三角洲地面沉降灾害类型特征与成因[权威资料]](https://uimg.taocdn.com/31af2fa5cf84b9d529ea7aa3.webp)

珠江三角洲地面沉降灾害类型特征与成因[权威资料] 珠江三角洲地面沉降灾害类型特征与成因本文档格式为WORD,感谢你的阅读。

内容摘要:本文根据地面沉降调查过程中的一些经验与体會,概括阐述了珠江三角洲地区地面沉降灾害的类型、分布及其主要特征,对其诱发因素及形成的原因进行分析并提出主要的防治措施。

关键词:软土地下水地面塌陷地面沉降灾害防治1 引言珠江三角洲地区是我国经济最发达的地区之一,在我国区域城市群建设与经济活动中占有举足轻重的作用。

改革开放以来,随着该区经济的快速增长、人口迅猛增加、城市化水平日益提高,人类经济与工程活动对地质环境的作用和影响越来越大,所引发的地质环境问题对人类生存和社會经济可持续发展的影响也越来越突出。

尤其是作为地质环境问题之一的地面沉降灾害问题已直接给地区经济社會发展带来了严重的危害和阻碍。

现结合本人在地面沉降调查过程中的一些经验与体會,谈谈珠江三角洲地区地面沉降灾害的主要类型特征及探讨其形成原因。

2 地面沉降灾害的主要表现类型及分布珠江三角洲地区地面沉降灾害主要包括岩溶地区的地面塌陷灾害及软土分布地区的地面沉降灾害两大类。

珠江三角洲岩溶地区主要分布在三角洲北部,即广州北部的白云区、花都区(称为广花盆地),该地区为大面积岩溶隐伏区,其上覆盖着厚度薄且均匀性差的第四系松散砂土、黏土层等,容易受自然因素及外力作用影响诱发地面塌陷地质灾害;珠江三角洲软土地层分布极为广泛,遍及整个三角洲冲积平原区,其分布厚度具有由三角洲顶端往前缘由薄增厚的特点。

珠江三角洲中部及南部沿海地区软土地层分布厚度大、埋藏浅、沉积形成地质年代新,是珠江三角洲地面沉降灾害发育最为严重的地区。

3 地面沉降灾害类型特征及其形成原因探析3.1岩溶地区地面塌陷沉降灾害地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种动力地质现象。

地面塌陷是珠江三角洲北部广花盆地地区地面沉降地质灾害的主要类型之一。

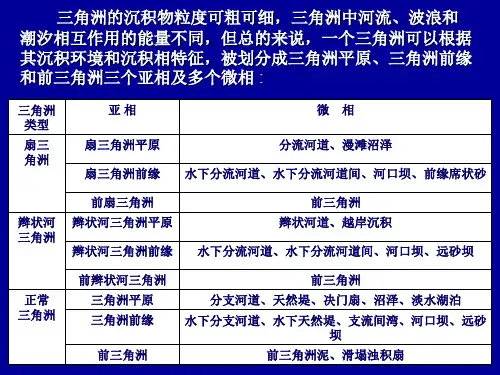

三角洲种类及其堆积特点总结【纲要】三角洲种类的分类有好多不一样的方案,其详细的堆积特点也是各不相同。

本文在联合教材和其余文章的基础下必定系统性的分别总结了三角洲种类和三角洲的详细堆积特征及对照。

列出了三角洲的几种典型分类并从两个方向总结了几种典型三角洲分类中详细的堆积特点。

【重点词】三角洲堆积种类堆积特点三角洲观点是地质学中最古老的观点之一。

三角洲是河流与大海(湖泊)互相作用的结果,巴雷尔( 1912)的现代三角洲定义中提出三角洲是河流在一个稳固的水体中或紧靠水体处形成的,部分出露珠面的一种堆积物。

因为河流和大海(湖泊)作用强度不一样以及堆积物粗细的差别,因此形成了不一样种类的三角洲。

三角洲堆积作用的自然要素十分复杂,所以三角洲的分类方案也各不相同。

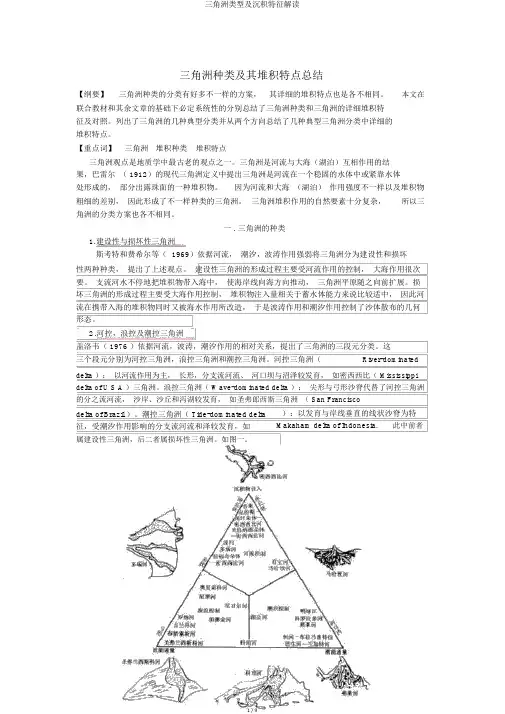

一 . 三角洲的种类1.建设性与损坏性三角洲斯考特和费希尔等(1969)依据河流,潮汐,波涛作用强弱将三角洲分为建设性和损坏性两种种类,提出了上述观点。

建设性三角洲的形成过程主要受河流作用的控制,大海作用很次要。

支流河水不停地把堆积物带入海中,使海岸线向海方向推动,三角洲平原随之向前扩展。

损坏三角洲的形成过程主要受大海作用控制,堆积物注入量相关于蓄水体能力来说比较适中,因此河流在携带入海的堆积物同时又被海水作用所改造,于是波涛作用和潮汐作用控制了沙体散布的几何形态。

2.河控,浪控及潮控三角洲盖洛韦( 1976 )依据河流,波涛,潮汐作用的相对关系,提出了三角洲的三段元分类。

这三个段元分别为河控三角洲,浪控三角洲和潮控三角洲。

河控三角洲(River-dominateddelta ):以河流作用为主,长形,分支流河流、河口坝与沼泽较发育,如密西西比( Mississippi delta of U S A )三角洲。

浪控三角洲( Wave-dominated delta ):尖形与弓形沙脊代替了河控三角洲的分之流河流,沙岸、沙丘和泻湖较发育,如圣弗郎西斯三角洲( San Franciscodelta of Brazil )。

珠江三角洲的沉积发展与沉积类型(一九八八年全国河口三角洲问题学术讨论会论文.载于:李春初等,2004,中国南方河口过程与演变规律,第七章第五节.北京:科学出版社,234~239.)珠江三角洲的沉积组成、性质及其形成过程,至今未有一致的认识,但是随着研究工作的不断深入和大量测年数据[1]和其他资料的积累,情况已愈趋明朗。

1 沉积组成与结构珠江三角洲区域的松散沉积物平均厚20~30m,共由下、中、上三组碎屑沉积物构成;下、中两组为海侵时的溯源沉积,上组为海面基本稳定时向海淤积发展的现代三角洲沉积;各组沉积之间呈不整合关系接触。

下组沉积(Ⅰ)是一套自下而上从粗变细,即由砂砾→砂→粉砂质粘土变化的连续沉积,它们直接覆于基岩风化殻之上,形成时间距今39000~22000(个别至20000)年之间。

其底部和中部的砂砾层和砂层为陆相河流冲积物,上层粉砂质粘土部分为陆相,部分为海相(或河口湾相),海相层埋藏深度一般为-15 ~-23m,其中含较丰富的海相(咸水环境)动物化石。

但分布仅限于顺德以南的平原区。

本组上部的沉积面有风化及切割现象,如其上发育过深切古河谷,顶部粘土呈“花斑状”,表明本组沉积形成后曾出露地表和遭受过河流切割破坏。

中组沉积(Ⅱ)是又一套自下而上从粗变细的碎屑沉积:下层为含砾中粗砂,上层是粘土或粉砂,不整合覆于第I组沉积之上。

沉积物年龄为距今19000~ 6000年。

其下层的中粗砂亦为陆相河流冲积物性质;上层粘土有的为海相层。

海相层含丰富海相动物化石,分布区域较下组(第I组)海相层略广,但也主要限于东莞县太平—沙田—中堂—黄埔—广州—石湾—小塘—金利—古劳—新会—双水一线以南的平原区。

上组沉积(Ⅲ)为粘土、粉砂质粘土、粉砂和细砂,一些地区含分选差或中等的中粗砂砂体。

这就是近6000年来形成的现代河口三角洲沉积体系。

分布于中堂—黄埔—广州—小塘—杏坛—古劳—新会以南的平原区,厚3~15m,一般自北向南厚度加大,少数地段厚度可达20~30m。

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载扇三角洲与三角洲特征地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容第二十二章三角洲相§22-1 三角洲环境特点及其沉积作用一、三角洲环境及其发育过程三角洲相——海陆过渡地带,是海陆过渡相组的重要组成部分。

1.三角洲环境■ 三角洲的现代定义(巴雷尔,1912):“三角洲是河流在一个稳定的水体中或紧靠水体处形成的、部分露出水面的一种沉积物”。

至今,该定义仍得到广泛的应用。

在河流入海(湖)盆地的河口区,因坡度减缓,水流扩散,流速降低,逐将携带的泥沙沉积于此,形成近于顶尖向陆的三角形沉积体,称为三角洲。

■ 三角洲的定义有四方面含义:三角洲沉积物来源于一个或几个可确定的点物源;三角洲以进积结构为特征;?海(湖)侵不能形成三角洲吗尽管三角洲能最终充填盆地,但它们都发育于盆地周缘——(应是岸线附近);因河流提供了进入盆地的物源,所以三角洲最大沉积位置受到限制■ 水体性质不同——湖泊型三角洲和浅海型三角洲■ 水体性质不同——湖泊型三角洲和浅海型三角洲■ 三角洲的发育受多种因素控制:稳定的构造宽浅的陆棚曲折的岸线明显的河流作用等都有利于三角洲的发育物源供给较为湿润的气候较细粒的沉积物较高的水体盐度2 三角洲发育过程(1)河口砂坝和河道分叉的形成■ 河流入海河口区,流速骤减,河流底负载沉积成水下浅滩;└→?水流展宽、海水阻力、潮流的顶托作用浅滩淤高、增大,露出水面,形成新月形河口砂坝;■ 水流从砂坝顶端分成两股,形成两个分支河道(分流河道),并向外侧扩展。

分支河道向前发展,在河口处又会出现新的次一级河口砂坝。

这一过程的不断重复,就形成了一个喇叭形向海延伸的多叉道河网系统,三角洲的雏形随之形成。

岩相古地理读书报告——三角洲分类及沉积模式三角洲分类及沉积模式1、三角洲概述三角洲是一类非常重要的沉积相,中国很多油田,如大庆油田、胜利油田、长庆油气田、新疆油田等,三角洲砂体都是主力产层,可见三角洲是油气聚集的重要场所。

此外三角洲也是许多煤层的产出层位,对于找煤也可起到指导预测作用[1,2]。

三角洲有很多类型,不同类型的三角洲,其砂体发育特征和展布规律不同。

准确可靠的三角洲沉积模式,对指导油气的勘探和开发都有重要意义。

“三角洲”一词最初由古希腊历史学家荷罗多特斯(Herodotus)提出,他观察到尼罗河河口冲积平原的形态与希腊字母的Δ相似,因此称之为三角洲(Delta)。

关于三角洲的定义,教科书中引用了Barrell(1912)的定义,即“三角洲是河流在一个稳定的水体中或紧靠水体处形成的、部分露出水面的一种沉积物”,但是这一定义并不严谨,金振奎将三角洲定义为“河流等水流汇入蓄水盆地时,所搬运的碎屑物质在入口附近堆积形成的、总体呈朵状的沉积体”[3]。

2、三角洲沉积动力学几沉积作用2.1建设作用2.1.1河口作用Bates(1953)对三角洲进行了研究。

将三角洲河口比拟为水力学上的喷嘴。

依据河水和蓄水体混合的类型,可形成两种自由喷流类型:轴状喷流:是河水与蓄水体的混合作用发生在三度空间(立体的),其混合作用较快,致使水流速度迅速降低。

平面喷流:是河水与蓄水体的混合作用发生在二度空间(平面的),其混合作用较慢,故向盆地方向较远的地方仍保持较高的流速。

如果没有波浪和潮汐的较大影响,其流动类型取决于两种水之间的密度差异。

a、河水(地表径流)密度=蓄水体密度:为等密度流动,属轴状喷流,这种情况通常出现在湖泊三角洲中,但沉积范围一般较小。

b、河流密度>蓄水体密度:为高密度流动,沿水底呈平面喷流形式。

这种情况经常发生在大陆坡上,为骨界的海底沉积物因受重力或其他外力作用二发生滑塌或滑动,可形成浊流。

这种浊流侵蚀海底峡谷,并沿海地峡谷流动,在峡谷口附近形成近岸水下扇等。

冰川环境分为冰川、冰川河、冰川湖冰川沉积特征:非层状沉积:冰川消融直接引起的,有底碛、侧碛、终碛,砾岩分选磨圆差,砾石表面发育冰川擦痕。

层状沉积:冰川消融产生的冰水搬运、沉积而形成,也称为冰水沉积,包括冰川接触沉积(蛇丘、冰碛阜)、冰前沉积(冰川范围以外的冰水沉积,包括冰水平原、冰湖、冰海沉积等。

)冰川效应:引起某些生物的灭绝;;引起地壳升降;引起全球海平面升降。

冰期起因:大陆漂移、地球轨道变化。

沙漠沉积:沙漠的分布和成因:沙漠(干旱气候)、干旷草原(半干旱气候)低纬度沙漠成因(大气环流)、中纬度沙漠成因(高山屏蔽作用) 沙漠的沉积类型及特征:沙漠(广义):岩漠、石漠(戈壁)、沙漠(狭义)、旱谷、沙漠湖、内陆盐碱滩湖泊沉积:1、湖泊环境的一般特点:(1)水动力特征:湖浪、岸流,无潮汐;(2)湖泊的物理化学条件:水温导致分层;盐度变化大;碳氧同位素;微量元素(B 、Li 、F 、Sr )比海水低;(3)生物学特征:淡水生物发育。

2、湖泊的分类:(1)按盐度:淡水湖、微咸水湖、咸水湖、盐湖;(2)按沉积物类型:碎屑沉积湖泊、化学沉积湖泊;(3)按地理位置:近海湖泊、内陆湖泊;(4)按成因:构造湖、河成湖、火山湖、冰川湖、岩溶湖。

3、湖泊亚相类型:滨湖、浅湖、半深湖、深湖、湖湾、沼泽、湖泊三角洲。

(1)滨湖:滩(砂)坝、泥坪。

滩坝:发育于较陡的湖岸,岩性(砾岩、砂岩),结构(分选、磨圆好),成分成熟度高,构造(小型交错层理),砂体形态(席状、底平顶凸透镜状,平行湖岸),生物化石(贫乏,可见生物壳碎片)。

泥坪:发育于较缓的湖岸,岩性(泥岩、粉砂岩),颜色氧化色为主,构造(水平纹理、泥裂),生物化石(植物化石、遗迹化石)。

(2)浅湖:(如有砂质供应—滩坝砂岩;如无砂质供应--泥岩、粉砂岩)砂岩,结构(分选、磨圆好),成分成熟度高,构造(小型交错层理、浪成波痕),砂体形态(席状、底平顶凸透镜状,平行湖岸),生物化石常见。

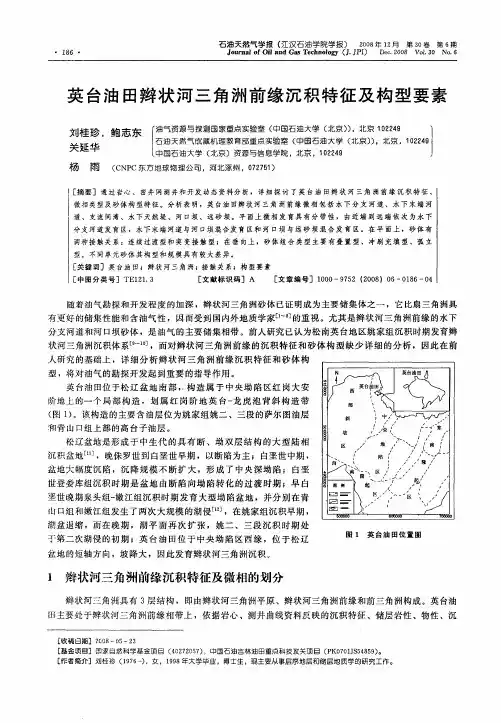

124目前,已有少数学者对砂体结构进行了探讨和研究[1-2],因受研究对象类型差异及资料精细程度等制约,对其概念理解、类型划分、研究方法等不尽相同,尚未形成较为一致的划分方案及研究流程。

对砂体结构概念、类型划分方法等尚不统一,形成控制因素尚不明确。

1 砂体结构概念及类型划分1.1 砂体结构概念砂体结构是指相邻单砂体之间的垂向叠置及侧向接触关系,是砂体构型研究的重要组成部分。

单砂体指小层内部单一期次(一般为超短期旋回)形成的砂体,可由具有成因联系、紧密接触的多个微相组成,周缘具有较连续泥质隔挡或砂体间部分接触界面。

相邻单砂体之间由明显可识别的泥岩隔层分开。

由于露头、测井、地震等资料本身分辨率差异,识别精度不同。

实际工作中砂体结构概念与砂体构型概念不同,砂体结构为砂体构型研究的一个层次,在研究对象、规模等方面差异明显。

1.2 砂体结构类型划分根据野外露头及测井曲线为主要识别划分手段,结合勘探开发生产需求,首先根据砂地比含量分为两大类,砂地比≧50%和小于50%;在砂地比≧50%基础上,根据砂体连续性划分为两种类型:连续叠加型和间隔叠加型。

在砂地比﹤50%地区,砂体总体不发育,根据砂体发育期次划分为两种类型:侧向单层型和多期互层型。

每种类型根据单砂体摆动特征及侧向接触关系分为2~3种亚类,见图1。

连续叠加型砂体结构,指砂体垂向上多期叠加,砂体厚度大,砂体间冲刷面发育;泥岩层很少或不连续。

测井曲线为箱型或齿化箱型。

根据垂向上砂体稳定程度细分为三小类。

稳定型为厚层砂体垂向上连续叠加,横向分布稳定连续,反应了长期处于快速沉积区,物源供屑充分,方向稳定。

摆动型为砂体侧向来回迁移摆动,厚层位置变化快,反映了沉积河道或朵体迁移摆动。

单向迁移型,反映了砂体主要向一个方向迁移摆动为主,侧积特征明显,见图1。

间隔叠加型砂体结构,指厚层砂体间夹一层或几层薄层泥岩,泥岩具有一定的厚度和连续分布。

测井曲线变形为多期不连续的箱型或钟型等特征;反映了相临砂体沉积间隔时间较长。