中国近海含油气盆地构造和油气地质条件综述

- 格式:pdf

- 大小:308.98 KB

- 文档页数:3

中国近海油气资源概况海洋,这个幽深而富饶的神秘世界,蕴含着巨大的能量。

在孕育生命的同时,也形成丰富的石油、天然气等能源资源。

以及滨海的砂矿、洋底的多金属结合、海山区的富钴结壳、磷块岩和深海多金属软泥,以及洋中脊的硫化物矿藏,这些来自海洋的油气、矿产资源为人类输送着源源不断的动力和能量[1]。

通过对海洋资源这门课程的学习,了解到海洋中蕴含着人们难以想象的丰富矿产以及绚丽的海洋生命形态,并对海洋资源中讨论最热的油气资源产生浓厚兴趣。

报告结合所学内容和国内外参考文献对中国近海油气资源分布、勘探历程、技术方法及未来研究趋势做了全面的总结概括,从而对我国海洋油气资源现状有更深入的了解。

一、前言海洋资源中的石油和天然气资源是对于人类工业发展最为重要的资源来源,随着能源需求的增长以及陆上和浅海老油田区新发现难度的增大,自20世纪80年代中期以来勘察家的目光逐渐投向了海洋的深水区[2~3]。

当前,以美国埃克森美孚、雪佛龙德士古、英国BP、荷兰皇家壳牌、法国道达尔、挪威国家石油公司以及巴西国家石油公司等为代表的大型石油公司,在全球掀起了深水油气勘探开发活动的热潮[4]。

深水油气勘探已成为国际石油公司竞相投资的热门领域,全球 18个深水盆地(水深大于500m)均已进行了勘探。

但大部分深水油气勘探开发活动集中在大西洋两岸的美国墨西哥湾、西非沿海(主要是安哥拉和尼日利亚)以及南美的巴西沿海深水区[5]。

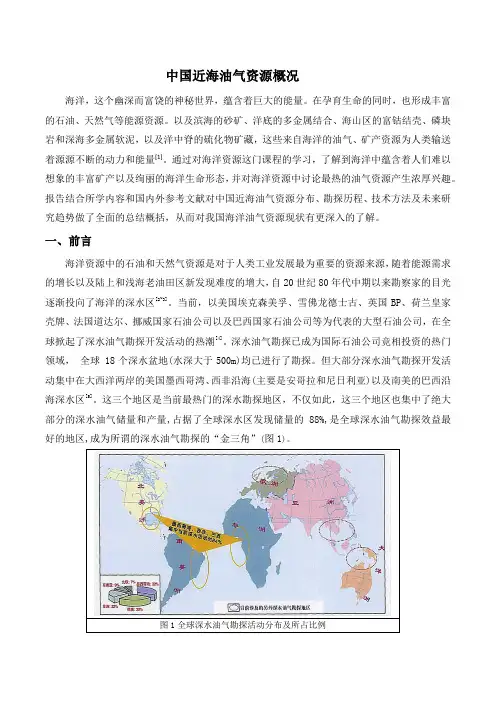

这三个地区是当前最热门的深水勘探地区,不仅如此,这三个地区也集中了绝大部分的深水油气储量和产量,占据了全球深水区发现储量的 88%,是全球深水油气勘探效益最好的地区,成为所谓的深水油气勘探的“金三角”(图1)。

图1全球深水油气勘探活动分布及所占比例目光转移到中国近海的油气勘探,主要的勘探开发力度其实集中在陆架浅水区[6~7]。

根据中海油对近海油气资源评价显示,我国海洋石油资源探明率为12.1%,远低于世界平均的73%探明率和美国75%的探明率,因此我国近海油气勘探开发处于早中期阶段,对于浅水区而言,我们仍然认为很有潜力。

中国近海含油气盆地新构造运动和油气成藏

龚再升

【期刊名称】《石油与天然气地质》

【年(卷),期】2004(025)002

【摘要】新构造运动的成因主要是由于近代板块运动或地球深处壳幔物质交替、位移,以及陆架陆坡转折带沉积体的滑塌陷落、盆地快速沉降等因素诱发地壳区域应力场改变,在某些应力集中而失去平衡的区域,产生地体形变,或形成断裂.中国近海新构造运动的表现形式主要体现在:中新统末、上新统与第四系之间存在着不整合;中新统和第四系的沉降、沉积中心偏移;晚期断裂极其发育;天然地震比较活跃;具有新构造运动形成的各种晚期构造圈闭.中国近海新构造运动调整和控制了各含油气盆地的油气成藏和油气田的分布:渤海新构造运动控制渤中坳陷及其周围油气晚期成藏;莺歌海盆地底辟活动控制天然气晚期成藏;珠江口盆地新构造运动控制珠二坳陷北坡天然成藏;东海西湖坳陷新构造运动部分破坏了油气藏.

【总页数】6页(P133-138)

【作者】龚再升

【作者单位】中国海洋石油总公司,北京,100027

【正文语种】中文

【中图分类】TE112.4

【相关文献】

1.含油气盆地超压背景下油气成藏条件述评 [J], 刘玉华;王祥

2.含油气盆地油气成藏过程综述 [J], 王雅婷

3.改造型含油气盆地油气成藏研究进展 [J], 孔凡军;陈文学

4.含油气盆地深层与中浅层油气成藏条件和特征差异性比较 [J], 庞雄奇;汪文洋;汪英勋;武鲁亚

5.中国近海含油气盆地新构造运动与油气成藏 [J], 龚再升

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

油气开采行业重点盆地、海域油气田及非常规资源成为勘探开发重点区域分析 (一)油气开采行业是国民经济中的支柱产业之一,对于促进经济发展具有重要作用。

随着能源需求的不断攀升,油气资源的开采和利用已经成为国家发展的当务之急。

今天,笔者将从重点盆地、海域油气田及非常规资源三方面分析油气开采行业的相关情况。

一、油气开采行业重点盆地黄土高原盆地是我国油气资源开采的重点区域之一。

该区域油气地质条件复杂,但蕴藏量丰富,特别是在油页岩等非常规能源方面有较大潜力。

目前,黄土高原盆地已成为国内最为重要的页岩气资源开发基地之一。

鄂尔多斯盆地是我国重要的陶瓷、能源生产和天然气供应基地。

该区域煤系气、页岩气等非常规气藏蕴藏量巨大,正处于快速开发期。

二、海域油气田东海的油气勘探与利用一直是中国海洋石油和天然气领域的重点工作。

东海是我国的重要能源生产和供应地区,已经发现了大量的海上油气田。

其中,长江口盆地海域为我国重要的油气勘探开发区域之一,储量潜力极大。

南海盆地是我国较为重要的油气勘探领域之一,在这一区域内发现了大量的油气田。

南海盆地油气资源的开发将对中国的经济发展和能源安全产生重要影响。

三、非常规资源页岩气是近年来非常具有发展潜力的非常规能源,是当前国际油气领域的研究热点。

目前,我国页岩气资源储量丰富,特别是四川盆地、长江三角洲地区等一些区域发现的页岩气储量巨大,对于能源安全具有重要战略意义。

煤矿瓦斯也是非常有价值的非常规能源资源,被誉为“绿色能源”。

我国煤矿瓦斯储量巨大,潜力巨大。

据统计,在全国30多个煤矿瓦斯客串中,大约有1/3的煤矿瓦斯资源未能得到充分开发利用,具有巨大的潜力。

综上所述,油气开采行业重点盆地、海域油气田及非常规资源已成为勘探开发重点区域,是实现我国能源自给率、提高能源安全、推进能源转型升级的重要途径和手段。

同时,进一步挖掘和开发这些区域的油气资源,也需要更先进的技术和管理经验,促进油气开采行业的可持续发展。

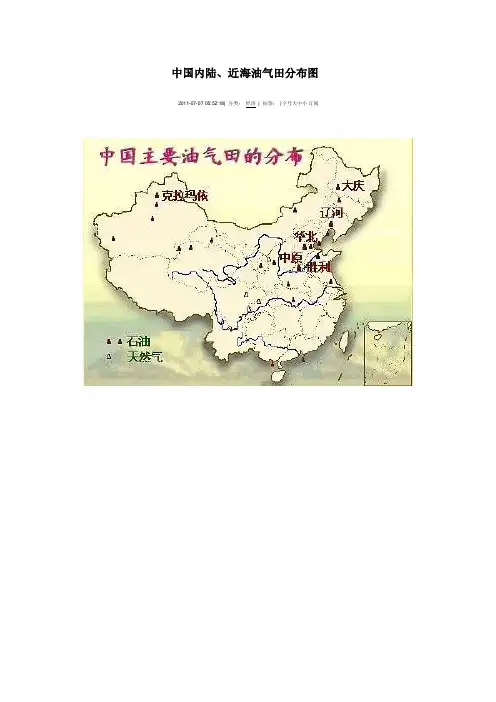

中国内陆、近海油气田分布图2011-07-07 05:52:18|分类:经济| 标签:|字号大中小订阅中国近海油气田分布图一、中国石油、天然气资源的基本情况(1)油、气远景资源量很大,但勘探程度较低。

我国陆上和近海大陆架共有中新生界和古生界沉积盆地150个,总面积430万平方公里,其中陆上140个盆地352万平方公里,近海大陆架10个盆地78万平方公里。

在这些盆地中面积大于10万平方公里的13个,1~10万平方公里的44个。

据测算,石油总资源量超过10亿吨的盆地有14个,天然气资源量大于10 000亿立方米的盆地有13个。

全国石油总资源量为940亿吨,天然气总资源量38万亿立方米,总的油气资源规模和美国相当。

按目前经济技术可采条件计算,我国最终常规石油可储量应为150~200亿吨。

而直到1990年底的全国累计探明储量为148.65亿吨,探资比为18.25%,至1992年底累计探明可采储量为45亿吨,探明程度也仅为22.5%~30%。

至1995年,全国剩余探明石油储量为32.87亿吨。

天然气到1990年底累计探明储量为13 800亿立方米,探资比为2.67%,到1995年底累计探明储量为17 376亿立方米,探明程度更低得多。

故从总体上看,我国油气资源潜力巨大。

(2)油气资源分布较普遍,但探明程度不一,已发现油气田相对集中(见表5.10)。

表5.10 中国油气资源、储量的地区分布及探明程度(至1990年底)各地区概况:东部:指大兴安岭—太行山—武陵山一线以东的陆地部分,包括有松辽、华北(渤海湾)、南襄、江汉以及苏北等重要含油盆地,预测油气资源及探明储量分别占全国82.36%及54.39%。

因此多年来一直是我国的油气资源基地,主力油田大庆、胜利、辽河等均分布于本区。

中部:指大兴安岭—太行山—武陵山一线与贺兰山—龙门山—横断山脉一线之间的地区,分布有海拉尔、二连、鄂尔多斯、四川等含油气盆地,已探明二连等油田和四川天然气田,近年又在陕北即陕甘宁盆地中部,取得天然气勘探的重大成果,说明本地区天然气资源十分丰富。

富含油气前陆盆地石油地质特征油气前陆盆地是指在大陆地壳沉积时期形成的主要聚积油气资源的地质构造和地质盆地。

这种地质盆地具有丰富的石油地质特征,包括沉积特征、构造特征、岩石特征和流体特征等方面。

首先,油气前陆盆地的沉积特征是其最突出的地质特征之一、其沉积物主要由陆源碎屑物质和有机质组成,具有大厚度、大容量等特点。

在盆地的深部,通常存在良好的蓄积层和密封层,有利于油气的积聚和储藏形成。

沉积特征是判断盆地石油地质条件良好与否的重要依据之一其次,油气前陆盆地的构造特征也是其石油地质特征之一、大部分盆地是由于构造运动引起的,褶皱、断裂、隆起等构造现象常常发育,对于油气的形成和保存产生了重要的控制作用。

常见的构造特征有受压弯曲构造、推覆构造和裂隙构造等。

油气通常富集在构造陷落带、断裂带和褶皱带等构造位置上。

再次,油气前陆盆地的岩石特征也是其石油地质特征之一、岩石通常是沉积作用产生的,常见的岩石类型有砂岩、泥岩、页岩等。

砂岩具有较高的孔隙度和透水性,是不透水岩石中的主要蓄积层;泥岩和页岩具有较低的孔隙度和透水性,常常起到了盖层的作用,对于油气的保存和封存起到了重要的影响。

此外,还有一些特殊的岩石类型如碳酸盐岩和煤等,也是油气研究中的重要对象。

最后,油气前陆盆地的流体特征也是其石油地质特征之一、油气通常以流体的形式存在于地下,其流体特征包括组分、运移性和饱和度等方面。

通常,油是由碳氢化合物组成,主要成分为烃类化合物,而气则是由气态的碳氢化合物组成。

油气在地下可以通过孔隙和裂缝等空隙进行运移,对于油气的勘探和开发起到了重要的作用。

同时,饱和度是指地下岩石中的孔隙或裂隙被油气填充的程度,饱和度高的地层通常是潜在的油气储存空间。

综上所述,油气前陆盆地具有丰富的石油地质特征,包括沉积特征、构造特征、岩石特征和流体特征等方面,这些地质特征对于油气资源的形成和保存起到了重要的控制作用。

对于石油地质学家和勘探开发者来说,深入研究这些特征对于发现和利用油气资源具有重要的指导意义。

中国某地区油田地质特征及开发研究近年来,中国油田行业发展迅速,其中某地区油田的储量逐年递增,成为举足轻重的能源供应基地之一。

本文旨在探讨该地区油田的地质特征及开发研究。

一、地质特征1.地质构造该地区油田位于托里坎地区,属于托里坎凹陷,是中国东部大陆边缘中生代华南地台边缘形成的一块被动大陆边缘沉降盆地,主要构造单元为弱变形西北-东南向托里坎构造带。

2.油气地质条件该地区油气藏主要分布在石炭系-二叠系地层中,主要油层为侏罗系沙三段,含油气层多为分布于构造高点处。

同时,该地区地层厚度较大,主要受盆地沉降演化和构造造山过程影响。

3.储量规模该地区油气储量规模较大,截至目前,已探明储量2.4亿吨,天然气储量近千亿立方米,被誉为中国东南最大油气田。

同时,该地区还存在众多潜在的油气藏,储量巨大。

二、开发研究1.技术手段该地区油田采用了现代化技术手段,如常规油气井、多级压裂水平井及增油改造等多种手段,渐进式提高采出率,降低开采成本,并有效延长了油气田的寿命。

同时,绿色开发理念受到重视,采用了环保型开采技术,提高了环境保护水平。

2.开发模式该地区油田开发采用综合式开采模式,即同时开发多个油层、多个油藏,采用多种开采方式,提高了油气采收率。

另外,该地区油田与周边其他油气田联合开发共享设施,进一步提升了产量。

3.创新研究为了应对市场变化和持续增长,该地区油田加强创新研究,研制新型的勘探技术和开发技术,提高地质勘探的准确性和采收率。

同时,该地区油田还研究开发新型的非常规油气资源,并探索深层油气开采技术。

总的来说,该地区油田作为中国东南部最大的油气产地之一,具有重要的能源地位。

在今后的发展进程中,油田产业将继续创新和发展,保障能源供应和国家经济发展的需要。

含油气盆地发生过油气生成作用,并富集为工业油气藏的沉积盆地。

沉积盆地是指在漫长的地质历史时期,地壳表面曾经不断沉降,接受沉积的洼陷区域。

含油气盆地必须具备的条件:①是一个沉积盆地;②在漫长的地质历史时期中,曾经不断沉降接受沉积,具备油气生成和聚集的有利条件;③有工业性油气田。

凡是地壳上具有统一的地质发展历史,发育着良好的生储盖组合及圈闭,并已发现油气田的沉积盆地,统称为含油气盆地,因此可将含油气盆地看作是油气生成、运移和聚集的基本地质单位。

在油气勘探中,常常把油气盆地作为一个统一整体看待,从整个含油气盆地的沉积发育史、构造发育史和水文地质条件出发,研究油气生成、运移和聚集的条件,划分出油气聚集的有利地区。

分类在油气勘探中,为了将未知含油气盆地与已知含油气盆地进行对比,常常将沉积盆地或含油气盆地进行分类。

含油气盆地分类方案较多,归纳起来,主要有3大类:①按槽台学说划分盆地类型,这种分类从20世纪50年代起沿用至今。

主张这种分类的代表为И.О.布罗德;②主要是根据板块活动的性质进行盆地分类,以W.R.迪金森(1974,1977)和A.W.巴利(1980)为代表;③以古生代槽台体制和中、新生代板块构造体制为基础进行盆地分类,主张此方案的为中国朱夏(1981)。

此外,有些石油地质学家,主张采用以地球动力学为基础的盆地成因分类。

例如,中国陈发景等(1981)和M.P.沃森(1986)主张,将中国中、新生代盆地划分为裂谷型盆地和前陆(或挠曲)型盆地两大类。

中国刘和甫(1986)划分为张裂环境、挤压环境、剪切环境和重力环境4类。

在上述的盆地分类方案中,盆地类型都是指某一时期的原型,实际上很多盆地都是由几种盆地原型有规律组合而成,D.R.金斯顿(1983)称之为多旋回盆地。

除少数较年轻的中、新生代盆地外,普遍为多种类型叠加的古生代和中、新生代盆地。

因此,盆地的形成、构造演化是当前盆地研究中的重要课题之一。

区分不同旋回时期不同性质的盆地,可以对含油气远景作出正确的评价。

第一章绪论渤海湾盆地位于我国东部,总面积约20×104km2。

盆地内基本构造单元包括6个坳陷和3个隆起,即北部的辽河坳陷、中部的渤中坳陷、济阳坳陷、埕宁隆起、黄骅坳陷、沧县隆起、冀中坳陷,南部的临清坳陷和内黄隆起。

目前渤海湾盆地已形成陆上辽河、黄骅(包括冀东)、冀中、济阳、东濮等6个油气勘探开发基地,是我国主要的产油气区之一。

瀚海湾盆地深层主要是指3 500 m以下范围,主要涉及四大坳陷,即辽河、黄骅、济阳、冀中。

四个坳陷中,3 500m以下探井总数为1 409口,其中钻达4 000~4 500m地层的探井522口,占探井总数的37%,4 500m以下探井为171口,只占深井总数的12%,可见深层揭露不多。

平均探井密度为4.6口/100km2。

其中工业油气流井212口,低产油气流井244口,显示井201口。

到目前为止,渤海湾深层已发现深部油气田和古油气地区44个,其中包括黄骅坳陷的高尚堡、柳赞、北堡、长芦等,冀中坳陷的安次东、家1井、韩家树等,济阳坳陷的渤南、五号桩、孤南和牛庄等19个局部圈闭油气田和板桥、曹5井块等两个局部圈闭气田。

翼中坳陷已钻大于4 000m探井176口(1992年以前),平均井深4 521m,在4 000m以下深探井中有37口井获得了工业性的油气流,探井成功率达到了21.4%。

目前已发现13个深层油气藏,其中7个为油气藏,2个气顶油藏,3个凝析油气藏。

最深油气藏埋深达5 200m。

此外,还发现了10个深层含油气圈闭,目前翼中坳陷深层探明的石油储量占全坳陷己探明储量的10%。

中原油田的文260井在4 263~4 275 m于Es3地层中获低产油气流,大港油田在北大港构造带的港深13、港深31井的Es1+3地层中获商产油气流,胜利油田在渤南凹陷渤深3井4 45O.1~4 472.4 m井段Es4地层中获工业油气流,在黄骅坳陷的马东、板深13等构造的Es2+3地层中找到了深层油气藏。

中国沿海大陆架盆地含油气特征

毛希森

【期刊名称】《石油学报》

【年(卷),期】1994(15)3

【摘要】中国沿海大陆架盆地油气富集区,受下第三系富生油凹陷控制,与其相联系的大型披复背斜,配以大型三角洲砂岩体或大型生物礁滩灰岩储层,及大面积分布的区域盖层,往往形成大油气田。

油气田在陆州沉积中近烃源区分布,在海相地层中有良好运载层及大面积顶盖层的条件下,石油可长距离运移,在远离油源区也可形成油田。

下第三系煤系地层在大陆架大面积分布,具有雄厚的煤成气潜力。

南海西部有巨厚上第三系海相地层,沉积速度快,地温梯度高,也有优越的成气条件。

【总页数】7页(P1-7)

【关键词】中国;大陆架;盆地;油气运移

【作者】毛希森

【作者单位】中国海洋石油总公司

【正文语种】中文

【中图分类】P618.130.1

【相关文献】

1.澳大利亚西北大陆架油气地质特征及勘探潜力——以北卡那封盆地为例 [J], 张家青

2.中国沿海大陆架及邻域第三纪的沉积特征和古地理分析 [J], 王善书

3.鲁西中生代盆地演化、迁移特征及构造控制因素、形成背景研究/鲁西铜石岩体的锆石SHRIMP U-Pb年龄及其地质意义/粤北下庄铀矿田鲁溪--仙人嶂辉绿岩脉的地球化学特征与成因/赣南车步辉长岩体的地质地球化学特征及其意义/中国克拉通盆地油气勘探/深海沉积物中的碲异常 [J],

4.中国沿海大陆架油气勘探开发现状及前景 [J], 康竹林

5.中国沿海大陆架油气藏的形成与分布规律 [J], 王善书;杨作彬;刘里斌

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

南海北部大陆边缘盆地油气地质特征与勘探方向南海北部大陆边缘盆地是指位于中国南海北部的一系列沉积盆地,主要包括琼东盆地、珠江口盆地、贝加尔海盆地和雷琼盆地等。

这些盆地具有丰富的油气资源,并且具有一定的勘探潜力。

下面将详细介绍南海北部大陆边缘盆地的地质特征和勘探方向。

一、南海北部大陆边缘盆地的地质特征1.沉积特征:南海北部大陆边缘盆地是一系列被断块活动影响和沉积作用控制的古今海盆,沉积物主要为海相碳酸盐岩和陆相碎屑岩。

盆地沉积厚度较大,深水区主要分布在海盆中央,浅水区分布在海盆边缘。

2.构造特征:南海北部大陆边缘盆地受到活动断裂的控制,盆地内断裂构造发育,沉积物垂向分布有较大变动。

海盆边缘存在海湾、河口等浅水沉积环境,而盆地中央则有较大的水深。

3.有利油气地质条件:南海北部大陆边缘盆地存在丰富的有利油气生成和富集条件。

高温、高压、适宜的沉积环境以及丰富的有机质输入是油气形成的基本条件。

此外,盆地内断裂构造也为油气运移和富集提供了通道。

二、南海北部大陆边缘盆地的勘探方向1.深水区勘探:南海北部大陆边缘盆地的深水区是油气勘探的重点区域之一、这些区域的水深较大,但通过科技手段的提升已克服了深水勘探的难度。

在深水区,主要勘探目标是碳酸盐岩油气藏和深水扇沉积体油气藏,需要通过海底地震、电磁测井等技术手段进行探测。

2.浅水区勘探:南海北部大陆边缘盆地的浅水区有着广阔的勘探潜力。

在这些区域,主要勘探目标是陆相碎屑岩油气藏和浅水沉积体油气藏。

这些区域具有较好的油气运移、富集条件,可以通过物探、钻探等手段进行勘探。

3.沉积中心勘探:南海北部大陆边缘盆地的沉积中心具有较大的油气勘探潜力。

沉积中心的沉积环境相对稳定,有利于油气的生成和富集。

沉积中心区域主要勘探目标是先期碳酸盐岩油气藏和深水扇沉积体油气藏,需要通过地质综合分析和地震勘探等手段进行探测。

总结来说,南海北部大陆边缘盆地具有丰富的油气资源和较大的勘探潜力。

油气的勘探方向主要包括深水区、浅水区和沉积中心区。

中国海域及邻区主要含油气盆地与成藏地质条件

蔡乾忠

【期刊名称】《海洋地质与第四纪地质》

【年(卷),期】1998(18)4

【摘要】中国海域及邻区分布有近50个沉积盆地,其中大部分发育在大陆边缘,而主要含油气盆地则分布在大陆架部位。

盆地的起源、发生、发展受控于大地构造不同时期的构造运动,形成诸如裂谷型断陷盆地、走滑盆地以及非典型前陆盆地等多类型沉积盆地。

从区域广度阐述了盆地沉积的有利相带对油气成藏的重要性,尤其是陆架盆地的成藏地质条件所形成的富集油气藏,包括已发现的一大批大中型油气田,更具有最佳的开发前景。

【总页数】10页(P1-10)

【关键词】含油气盆地;成藏地质条件;开发前景;油气藏

【作者】蔡乾忠

【作者单位】地质矿产部海洋地质研究所

【正文语种】中文

【中图分类】P618.130.2;P618.130.1

【相关文献】

1.松辽盆地南部西部斜坡区大规模岩性油气藏和地层超覆油气藏成藏条件 [J], 王

建功;卫平生;史永苏;王斌婷;潘树新

2.中国西北地区含油气盆地天然气有利勘探区带和成藏条件 [J], 陈启林

3.俄罗斯主要含油气盆地油气地质特征与成藏模式 [J], 陈景阳;蔡文杰;张洋;龙旭;王涛

4.超压盆地油气地质条件与成藏模式——以莺歌海盆地为例 [J], 万志峰;夏斌;林舸;李俊廷;刘宝明

5.中国中西部4种组合类型前陆盆地成藏研究:Ⅰ.油气成藏地质条件分析 [J], 赵孟军;宋岩;柳少波;秦胜飞;洪峰;傅国友;达江

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。