甜味剂的研究进展

- 格式:docx

- 大小:12.68 KB

- 文档页数:4

甜味剂中间体3-羟基-4-甲氧基苯丙烯醛的合成工艺优化及其结构表征甜味剂中间体3-羟基-4-甲氧基苯丙烯醛的合成工艺优化及其结构表征一、引言近年来,以合成为主要手段的新型功能材料和生物活性物质的合成研究备受关注。

甜味剂是人类生活中广泛应用的一类功能性化合物,目前市场上主要有天然和人工两种类型。

人工合成甜味剂具有甜度高、含热量低等优点,被广泛用于食品、饮料等领域。

3-羟基-4-甲氧基苯丙烯醛(3-HMA)是一种新型的甜味剂中间体,具有良好的生物活性和安全性,是合成新型甜味剂的重要原料之一。

本文将研究3-HMA的优化合成工艺及其结构表征。

二、实验部分1.实验材料对甲苯、硝酸钠、硫酸、氢氧化钠、去离子水、三氯乙酸、丙酮、乙醇等。

2.实验步骤(1)硝化反应:将对甲苯(5 g,0.04 mol)与硝酸钠(6.3 g,0.04 mol)混合,加入浓硫酸(4 mL)中冷却至0℃,缓慢加入冰冷的硝酸(3 mL),反应完毕后加入去离子水(20 mL)进行中和,分离有机相(对硝基甲苯,5.4 g,收率为97%)。

(2)羟化反应:将对硝基甲苯(1 g,5.69 mmol)、3-苯乙醇(0.9 g,7.59 mmol)、氢氧化钠(0.26 g,6.6 mmol)加入三氯乙酸(30 mL)中,在80℃反应20 h。

反应完毕后冷却,加入乙醇(10 mL),搅拌30 min,分离有机相。

用去离子水(20 mL)提取有机相,将有机相结合,用无水氯化钠干燥,蒸馏得到3-HMA (0.78 g,收率为72%)。

三、结果与分析对甲苯的硝化反应产率较高,可达97%,对3-HMA产率的影响主要在羟化反应环节。

在本实验中,加入氢氧化钠的量、反应温度和时间对羟化反应影响比较大。

本实验中,氢氧化钠的用量为0.26 g,反应时间为20 h,反应温度为80℃,在这些条件下得到的3-HMA收率为72%。

结构表征方面,使用核磁共振波谱和质谱对3-HMA的结构进行了鉴定。

甜蜜素对心血管病患者的血脂调节作用及机制研究甜蜜素是一类广泛使用的低热量甜味剂,常见的甜蜜素包括小分子的糖醇甜味剂(如山梨醇、赤藓糖醇)以及高甜度甜蜜素(如糖精、糖蜜素、安赛蜜等)。

这些甜蜜素在食品和饮料中被广泛使用,以提供甜味但几乎不提供热量。

随着心血管疾病的发病率不断增加,人们对心血管疾病的预防和治疗越来越关注。

研究表明,甜蜜素可能对心血管病患者的血脂调节起到积极的作用。

首先,甜蜜素具有血糖和胰岛素的调节作用,这对血脂的调节具有重要的影响。

研究发现,摄入甜蜜素后,因为其几乎不提供热量,可以使血糖水平保持相对较低水平,从而减少胰岛素的分泌。

这有助于提高脂肪酸的氧化代谢,促进脂肪的分解和消耗,降低体内脂肪的积累。

此外,甜蜜素还可以阻止脂肪的合成和吸收,有效控制脂肪的摄入和吸收,从而减少血脂的升高。

其次,甜蜜素对血管内皮功能的调节也对血脂的调节起着重要作用。

研究发现,甜蜜素能够减轻心血管病患者的内皮损伤。

内皮细胞是血管壁的重要组成部分,其功能异常会引起血管收缩和血栓的形成,进而导致血脂的异常。

实验研究表明,甜蜜素可以通过增加一氧化氮的产生和释放,调节内皮细胞的功能,改善血管内皮损伤,从而改善血脂的异常情况。

此外,甜蜜素还能够调节血管收缩和舒张的平衡,进一步降低心血管疾病的风险。

研究发现,甜蜜素可以通过抑制血管紧张素的生物合成和释放,增加一氧化氮的合成和释放,从而使血管保持松弛状态,减轻血管的阻力,降低血压,改善血脂异常。

此外,甜蜜素还能够调节血脂代谢途径中的一些关键酶的活性,从而影响血脂的合成和代谢。

研究发现,甜蜜素可以抑制胆固醇的合成酶活性,降低胆固醇的合成。

同时,甜蜜素还可以促进胆固醇的排泄,从而减少血液中的胆固醇含量。

这些作用可以帮助控制血液中的胆固醇水平,降低心血管疾病的风险。

综上所述,甜蜜素对心血管病患者的血脂调节作用可通过多个方面来实现,包括调节血糖和胰岛素水平、改善内皮功能、调节血管收缩和舒张以及影响血脂代谢途径。

木糖醇的特性及在食品中的应用一、本文概述木糖醇作为一种天然甜味剂,因其独特的化学和物理特性,在食品工业中得到了广泛的应用。

本文旨在全面探讨木糖醇的特性及其在食品中的应用。

我们将详细介绍木糖醇的化学结构、物理性质,以及其在食品中的功能性和应用。

我们还将讨论木糖醇在食品工业中的发展趋势,以及其在未来可能的新应用领域。

通过本文的阐述,我们希望为读者提供一个关于木糖醇及其在食品中应用的全面而深入的理解。

我们将从木糖醇的化学结构和物理性质入手,解析其为何能在食品工业中发挥重要作用。

然后,我们将详细探讨木糖醇在食品中的功能性,包括其甜味特性、保湿性、结晶防止性、抗龋齿生长等。

这些特性使得木糖醇在糖果、烘焙食品、乳制品、饮料等多种食品中都有广泛的应用。

接下来,我们将通过具体的案例分析,展示木糖醇在各类食品中的应用情况。

我们将详细介绍木糖醇在糖果中的应用,如何通过调整木糖醇的比例和类型,来影响糖果的口感和质地。

我们还将探讨木糖醇在烘焙食品中的作用,如何提升面包、饼干的口感和保鲜期。

我们还将介绍木糖醇在乳制品和饮料中的应用,以及其对抗龋齿生长的作用。

我们将展望木糖醇在食品工业中的未来发展。

随着消费者对健康和美味的追求,木糖醇作为一种天然、健康的甜味剂,其市场需求将会持续增长。

我们将探讨木糖醇在未来可能的新应用领域,以及如何通过技术创新,进一步提升木糖醇在食品中的应用效果。

通过本文的阐述,我们期待能够为食品工业的发展提供一些有益的启示和建议。

二、木糖醇的特性木糖醇作为一种天然甜味剂,具有许多独特的特性,使其在食品工业中备受青睐。

木糖醇具有优良的口感和甜味,其甜味清甜、酥脆可口,给人一种愉悦的食用体验。

木糖醇具有优异的保湿性和稳定性,能够在食品中起到保湿和稳定的作用,使食品保持原有的口感和品质。

除此之外,木糖醇还具有天然的防腐功能,能够有效地抑制细菌的生长和繁殖,延长食品的保质期。

木糖醇还具有改善肠胃功能的作用,能够促进有益菌的生长,抑制有害菌的繁殖,对维护人体健康具有积极作用。

纽甜及其中间体3,3-二甲基丁醛的合成研究进展

丁力;蔡亚;陈凯;夏咏梅

【期刊名称】《中国食品添加剂》

【年(卷),期】2012(000)006

【摘要】作为阿斯巴甜的N-烷基化衍生物的纽甜具有甜度高、热量低、稳定性好等优良特性,是众多甜味剂中性能最优异的一种,在我国具备一定的市场竞争力,具有较好的发展前景.本文对非营养型强力甜味剂纽甜的性质和应用进行了简单评述.主要讨论了以阿斯巴甜为前体的纽甜及其关键中间体3,3-二甲基丁醛的合成方法,着重分析了非均相催化氢化法合成纽甜和氧化法合成3,3-二甲基丁醛,并且对TEMPO催化醇氧化的方法进行了展望.

【总页数】7页(P230-236)

【作者】丁力;蔡亚;陈凯;夏咏梅

【作者单位】江南大学食品科学与技术国家重点实验室,化学与材料工程学院,无锡214122;常州市牛塘化工厂有限公司,常州213163;常州市牛塘化工厂有限公司,常州213163;江南大学食品科学与技术国家重点实验室,化学与材料工程学院,无锡214122

【正文语种】中文

【中图分类】TS202.3

【相关文献】

1.内型2—(3,3—二甲基—2—降冰片基)丁醛及其衍生物的合成 [J], 肖转泉;李萍

2.新型强力甜味剂纽甜的合成研究进展 [J], 吐松;黎四芳;陈国钦;石富华;叶国梁

3.纽甜及其中间体3,3-二甲基丁醛的新合成方法 [J], 吴金山;袁赛勇;颜士飞

4.3,3-二甲基丁醛的合成工艺研究 [J], 陈国钦;黎四芳;叶国梁;许玉君

5.3,3—二甲基丁醛的合成 [J], 黄伟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甜味受体的营养研究进展及其基因表达调控李振远;李方方;张勇;黄铁军;朱宇旌【摘要】甜味受体(T1R2/T1R3)属于G蛋白耦联受体(GPCR)C家族的成员,是一种通过非共价键结合且具有7个α螺旋跨膜结构域(TMD)和N末端胞外结构域(NTD)结构的异源二聚体.甜味分子通过与T1R2/T1R3上的关键结合位点相互作用,使T1R2/T1R3由失活状态的收缩构象变为激活状态的展开构象,并经由环腺苷酸(cAMP)途径和三磷酸肌醇/二酯酰甘油(IP3/DAG)途径,最终引起胞内游离钙离子(Ca2+)浓度的上升和甜味细胞膜的去极化,产生甜味味觉信号并传导至甜味味觉传入神经丛,最后传导至大脑皮层味觉神经中枢,感知味觉.文章综述了T1R2/T1R3的生物学特征、甜味信号的转导机制、T1R2/T1R3的基因表达调控和反馈调节以及前景展望.【期刊名称】《养猪》【年(卷),期】2017(000)001【总页数】5页(P25-29)【关键词】甜味受体;甜味剂;磷脂酶C-β2;环腺苷酸;三磷酸肌醇;二酯酰甘油【作者】李振远;李方方;张勇;黄铁军;朱宇旌【作者单位】沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁沈阳 110866;沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁沈阳 110866;沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁沈阳 110866;乐达香味剂有限公司,广东广州 510000;乐达香味剂有限公司,广东广州 510000;沈阳农业大学畜牧兽医学院,辽宁沈阳 110866【正文语种】中文【中图分类】S816.7在自然界中,动物能感受到的最基本味感有5种,分别是甜、苦、咸、酸、鲜。

2015年,科学家又发现了第6种基本味感—肥。

而动物所感受到的其它味觉都是基本味感相互叠加衍生的。

在这些基本味觉中,动物对甜味的偏食性最高,而动物对甜味的识别是通过口腔内味蕾受体细胞膜上的甜味受体(taste1receptor2and3,T1R2/T1R3)来实现的[1]。

2024年人工甜味剂市场规模分析引言人工甜味剂是一种被广泛用于食品和饮料制造业的替代糖的物质。

随着人们对健康和减少糖摄入的关注增加,人工甜味剂在市场上的需求也在逐渐增加。

本文将对人工甜味剂市场的规模进行分析,了解其当前的市场规模和未来的发展趋势。

市场规模根据市场研究数据显示,人工甜味剂市场在过去几年里呈现出稳定的增长趋势。

预计到2025年,全球人工甜味剂市场的规模将达到约XX亿美元。

区域分析•北美地区是目前人工甜味剂市场最大的地区之一。

该地区有很高的消费习惯,人们对健康有较高的意识,并且对低糖或无糖食品和饮料的需求很高。

•欧洲地区也是人工甜味剂市场的重要地区。

类似于北美地区,欧洲消费者对低糖产品有很高的接受度,并且随着人们对肥胖和糖尿病等疾病的担忧增加,人工甜味剂市场在欧洲地区得到了持续的增长。

•亚太地区是最快增长的市场之一,该地区的人工甜味剂市场规模呈现出强劲的增长态势。

亚太地区的消费者对于功能性食品和饮料的需求增加,推动了人工甜味剂市场的增长。

产品类型分析•苯甲酸钠是人工甜味剂市场的主要产品之一。

它被广泛应用于食品和饮料制造业,因其低成本和相对较高的甜味而备受青睐。

•三氯蔗糖是另一种重要的人工甜味剂,它是一种零热值的甜味剂,常被用于无糖或低糖产品中。

•另外,异甘酸钠和阿斯巴甜等人工甜味剂也在市场上有一定的份额。

市场驱动因素人工甜味剂市场的增长主要受到以下驱动因素的影响:健康意识的提高随着人们对健康和营养的关注度提高,越来越多的消费者开始减少糖的摄入。

人工甜味剂作为一种低糖或无糖的替代品,被广泛应用于食品和饮料制造业,以满足消费者的需求。

肥胖和糖尿病的增加肥胖和糖尿病等慢性疾病的发病率逐年增加,这促使人们寻找更健康的食品和饮料替代品。

人工甜味剂被认为是一种较好的替代糖的选择,可以帮助人们减少糖的摄入,降低患病风险。

新产品开发和创新食品和饮料制造商不断发展新产品和创新,以满足消费者的需求。

人工甜味剂可以用于制作低糖或无糖产品,并且可以与其他功能性成分结合使用,创造出更多种类的产品。

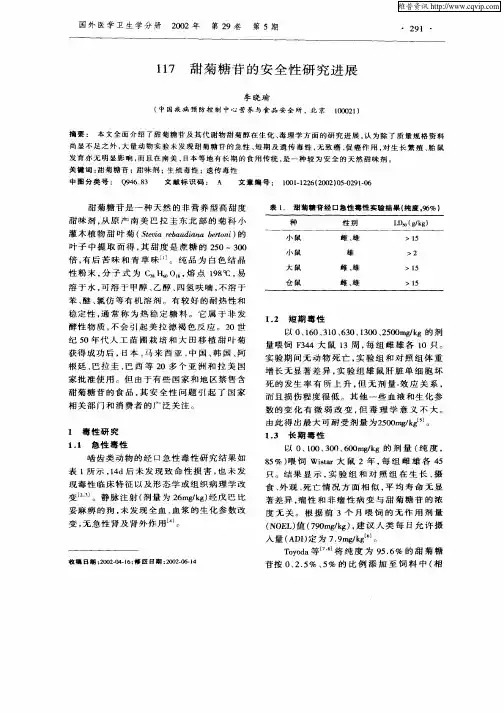

50 食品安全导刊 2012年6月刊莱鲍迪A苷的研究进展□ 路 勇 上海师范大学 胡国华 华东理工大学甜菊糖苷(俗称甜菊糖)是一种天然的低热量的高倍甜味剂,从原产南美巴拉圭东北部的菊科小灌木甜叶菊(Stevia Rebaudiana Bertoni)的叶子中提取而得。

甜菊糖被国际上誉为“世界第三蔗糖”。

目前为止,已从甜叶菊中分离得到8种糖苷。

莱鲍迪A苷(简称RA苷)是甜度最高的一种糖苷,约为蔗糖的300~400倍。

RA苷含量越高,甜味就越纯正,也就会受越多消费者的青睐,故必须想办法提高甜菊糖产品中RA苷的含量。

因此,目前对莱鲍迪A苷的研究具有非常重要的意义。

本文就莱鲍迪A苷的物化性质、制备、检测的研究进行阐述,并对莱鲍迪A苷在食品工业中的应用和前景进行了简述。

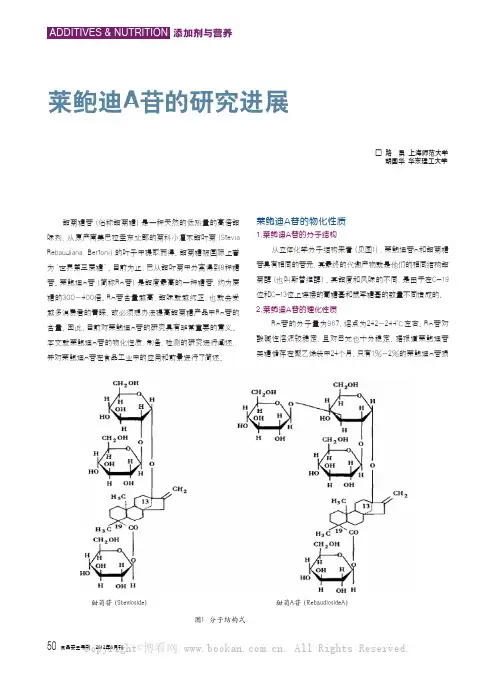

ADDITIVES & NUTRITION 添加剂与营养莱鲍迪A苷的物化性质1.莱鲍迪A苷的分子结构从立体化学分子结构来看(见图1),莱鲍迪苷A和甜菊糖苷具有相同的苷元,其最终的代谢产物就是他们的相同结构甜菊醇(也叫斯替维醇)。

其甜度和风味的不同,是由于在C-19位和C-13位上连接的葡糖基和鼠李糖基的数量不同造成的。

2.莱鲍迪A苷的理化性质RA苷的分子量为967,熔点为242~244℃左右。

RA苷对酸碱性溶液较稳定,且对日光也十分稳定。

据报道莱鲍迪苷类糖储存在聚乙烯袋中24个月,只有1%~2%的莱鲍迪A苷损图1 分子结构式甜菊苷(Stevioside)甜菊A苷(RebaudiosideA)Copyright©博看网 . All Rights Reserved.失。

RA苷也有较好的热稳定性。

在乳制品中使用的RA苷,经巴斯德杀菌后,没有发现降解产物,其在烘烤(温度大约为39°F)中的使用也表现出良好的稳定性。

RA苷可溶于水、甲醇、乙醇、四氢呋喃等,不溶于苯、醚、氯仿等有机溶剂。

相对于其他苷类,RA苷在水中有较大的水溶性。

甘蔗糖蜜的生理功能与药物相互作用研究甘蔗糖蜜是一种常用的天然甜味剂,取自甘蔗植物的茎汁浓缩而成。

除了作为食品添加剂,甘蔗糖蜜也被广泛应用于传统医药领域。

随着对甘蔗糖蜜生理功能和药物相互作用的研究的深入,人们逐渐认识到甘蔗糖蜜在保健和药物治疗方面的潜力。

本文将探讨甘蔗糖蜜的生理功能和与药物的相互作用研究。

首先,甘蔗糖蜜具有抗氧化和抗炎作用。

许多研究表明,甘蔗糖蜜中的多种活性成分具有抗氧化作用,可以有效中和体内自由基,减少氧化损伤。

此外,甘蔗糖蜜还含有多种抗炎成分,可以抑制炎症反应,减轻炎症症状。

这些抗氧化和抗炎作用使甘蔗糖蜜在保护身体免受氧化应激和炎症损害方面具有潜在的益处。

其次,甘蔗糖蜜被发现具有降低血糖和保护心脏血管的作用。

一些研究发现,甘蔗糖蜜中的活性成分可以促进胰岛素的分泌和利用,从而降低血糖水平,对糖尿病患者有一定的治疗潜力。

此外,甘蔗糖蜜的成分还可以抑制血管壁的血小板凝集和血栓形成,减少动脉粥样硬化的风险,对心脏血管健康有保护作用。

进一步研究显示,甘蔗糖蜜对癌症的预防和治疗也具有一定的潜力。

甘蔗糖蜜中的一些成分被证明具有抗癌活性,可以抑制癌细胞的生长和扩散,诱导肿瘤细胞凋亡。

此外,在放化疗过程中,甘蔗糖蜜的应用还可以减轻放射治疗和化学治疗对正常细胞的损伤,提高治疗效果。

然而,甘蔗糖蜜的药物相互作用也需要引起关注。

一些实验研究发现,甘蔗糖蜜中的某些成分可能干扰药物的代谢和清除,影响药物的疗效和安全性。

例如,甘蔗糖蜜中的某些成分可能影响肝脏酶的活性,从而影响药物的代谢和清除。

此外,甘蔗糖蜜还可能与某些药物发生药物的药理互作用,增强或减弱药物的作用。

因此,在使用甘蔗糖蜜的同时,应注意避免与某些特定的药物同时使用,或在医生指导下使用。

需要强调的是,尽管甘蔗糖蜜具有一定的生理功能和药物相互作用,但其并不能完全替代药物治疗。

甘蔗糖蜜的应用应作为辅助治疗的一部分,而不是主要治疗方法。

在使用甘蔗糖蜜作为保健品或药物时,应在医生或专业人士的指导下进行,并遵循适当的用量和用法。

纽甜的特性及稳定性研究邓虹【摘要】纽甜属于二肽类强力甜味剂,是阿斯巴甜的衍生物,是迄今为止世界上最甜的合成甜味剂.试验研究不同温度下纽甜的溶解性以及与糖精钠混合后的溶解速度.结果表明,温度越高,溶解越快,与糖精钠混合后,溶解速度也相应加快;应用高效液相色谱法测定纽甜在不同pH水溶液中及不同温度不同时间下含量变化,以研究纽甜针对不同体系和条件的稳定性.结果表明,纽甜在酸性溶液和水溶液中较稳定;纽甜在偏碱性条件下非常不稳定,40d时的保留率<10%.纽甜在<100℃及瞬时高温稳定性较好,在>100℃时,随着时间的增加,温度的升高,纽甜的稳定性越来越差.【期刊名称】《饲料博览》【年(卷),期】2016(000)012【总页数】4页(P28-31)【关键词】纽甜;阿斯巴甜;高效液相色谱法;稳定性【作者】邓虹【作者单位】成都大帝汉克生物科技有限公司,成都611130【正文语种】中文【中图分类】S816.7;S814纽甜(NTM),学名为N-[N-(3,3-二甲基丁基)-L-a-天冬氨酸]-L-苯丙氨酸1-甲酯,是美国孟山都(Monsanto)公司和法国里昂大学合作开发的新型、高效、安全、非营养型甜味剂[1]。

纽甜的结构式见图1。

纽甜的甜味与阿斯巴甜相近,无苦味及其他后味;纽甜的甜度高,为蔗糖的8 000~10 000倍,即在5%的甜度时为蔗糖的8 000倍,在2%的甜度时可达蔗糖的10 000倍。

纽甜有降低产品成本的特性且甜味纯正,清新自然,安全性较高;等甜度成本比阿斯巴甜低;所含的营养物质很容易被人体吸收;低能量或无能量,可供糖尿病人食用,不致龋齿,可促进双歧杆菌增殖等。

纽甜是保健型食品的首选甜味剂。

1.1 纽甜的溶解度纽甜溶解度与温度的关系见图2。

由图2可知,纽甜的溶解度随着温度的升高而呈直线升高趋势。

纽甜是一种白色粉状结晶,含约4.5%的结晶水,熔点为80.9~83.4℃,25℃时NTM在水中的溶解度为12.6 g·L-1,在乙醇中的溶解度为950 g·L-1,大大高于阿斯巴甜在相同条件下的溶解度。

浅谈甜味剂阿斯巴甜摘要:归纳了有关阿斯巴甜的相关研究中的关键问题 ,指出了阿斯巴甜的成分,合成,效用及优缺点,回顾了阿斯巴甜引发的争议,讨论了适宜使用的人群类型及影响因素,在此基础上,对阿斯巴甜的规律的研究前景进行了展望。

关键词:甜味剂健康饮食阿斯巴甜前言:阿斯巴甜(AsPartame),别名阿司帕坦、阿斯巴坦,食品添加剂国际编码 : E951,化学名称为L-天冬氨酞-L-苯丙氨酸甲酯(APM=L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester),是一种非碳水化合物类的人造甜味剂。

阿斯巴甜是 1965 年美国的科学家在研究治疗溃疡的药物时,意外发现他所使用的药物具有强烈的甜味,於是美国食品暨药物总署立即对此种物质展开多项研究,最后终於批准商业化。

由於阿斯巴甜虽具甜味但不具热量,食用时不会使血糖浓度增加,因此广为糖尿病患者使用,但是患有罕见的苯酮尿症的患者不宜使用阿斯巴甜,因为这种遗传性疾病的患者不能代谢苯丙胺酸,这种物质不仅存於阿斯巴甜中,也存於蛋白质食品,如鸡肉、牛奶和蔬菜。

鉴于上述介绍说明深入理解阿斯巴甜具有极高的现实应用意义。

任何事物都是有利也有弊的,阿斯巴甜也不例外。

我上网搜集了许多相关资料,对阿斯巴甜的优点及缺点作了深入了解。

现展示如下:阿斯巴甜的优点是:(1)安全性高,被联合国食品添加剂委员会列为GRAS级(一般公认为安全的),为所有代糖中对人体安全研究最为彻底的产品,至今已有世界各地100多个国家的6000多种产品中19年的成功使用经验(2)甜味纯正,具有和蔗糖极其近似的清爽甜味,无苦涩后味和金属味,是迄今开发成功的甜味最接近蔗糖的甜味剂。

阿斯巴甜的甜度是蔗糖的200倍,在应用中仅需少量就可达到希望的甜度,所以在食品和饮料中使用阿斯巴甜替代糖,可显著降低热量并不会造成龋齿(3)与蔗糖或其他甜味剂混合使用有协同效应,如加2%~3%于糖精中,可明显掩盖糖精的不良口感(4)与香精混合,具有极佳的增效性,尤其是对酸性的柑桔、柠檬、柚等,能使香味持久、减少芳香剂用量。

D⼀塔格糖和许多L⼀⼰糖⼀样不易被⼩肠吸收,因此作为甜味剂⽤于⾷品时,与蔗糖相⽐提供很少的能量。

基于塔格糖在体内不被代谢或很少代谢,对正常的⾝体功能基本没有影响,因此它可在专为糖尿病和肥胖症患者的⾷物中添加。

有⼈⽤哺乳动物⽥⿏做实验来研究塔格糖的代谢途径,发现它是通过动物的肝细胞将其转化为葡萄糖。

代谢机制是塔格糖通过丙糖磷酸盐转化成6⼀磷酸⼀果糖和6⼀磷酸⼀葡萄糖。

后者进⾏正常的糖酵。

解和三羧酸循环。

以上实验表明塔格糖作为低热量⾷品甜味剂是安全的。

塔格糖不能被⼝腔微⽣物所利⽤,因此不会引起龋齿。

塔格糖具有抗衰⽼功能。

在⼈体内,⾮酶促糖基化作⽤伴随⼈的⼀⽣,是⼈们体⼒与精⼒衰⽼的重要原因。

糖基化作⽤机理是将葡萄糖、果糖及其磷酸化合物加于蛋⽩质甚⾄是DNA上,反应发⽣在醛氧或酮氧以及暴露的氨基之间,所⽣产的希夫碱发⽣⼀系列的化学重排,引起蛋⽩质交联研究表明,果糖的糖化速率是葡萄糖的l0倍,⽽塔格糖仅为葡萄糖的1/2基于此,塔格糖似有抗衰⽼的功效。

塔格糖具有抗糖尿病,减轻⾼⾎糖病症等功效。

糖尿病患者的⾎糖⽔平可升⾄正常⼈的3~5倍,⾼⾎糖加速了糖基化作⽤,⼀⽅⾯加速了⼈体的衰⽼,另⼀⽅⾯引起了⼀些慢性合并症。

⾷⽤塔格糖能降低⾎糖⽔平,因此也能减少⼀些糖尿病合并症的发⽣。

⽬前,塔格糖在国内还未见⼯业化⽣产的报道。

国外的⽣产⽅法主要有:酶⼀化学法、⽣物转化法、天然植物中提取法。

酶⼀化学法包括两种⽅法。

第⼀种⽅法是⽤乳糖为原料,经过⽔解,异构酶作⽤,中和,结晶等⼯序完成结晶塔格糖成品的⽣产。

另⼀种⽅法是以D⼀半乳糖为原料,经酶氧化,然后氢化,分离,得到成品。

本⽂来源:考试⼤⽣物转化法是利⽤能够富集塔格糖的微⽣物进⾏⽣物代谢,得到⼀定浓度的塔格糖,然后分离精制得到产品。

国外已经筛选到能够富集塔格糖的菌种如M.Phleii和L.Gayonii.前者在含有D⼀半乳糖的培养基中培养⼀段时间后,离⼼收集,然后悬浮在只含有4%的D⼀半乳糖⽽不含其它物质的溶液中,抑制细胞的⽣长从⽽使塔格糖得到富集。

甘蔗糖蜜在食品工业中的应用研究近年来,随着人们对食品安全和健康的要求越来越高,天然食材的应用越来越受到关注。

甘蔗糖蜜作为一种纯天然食材,在食品工业中的应用也越来越广泛。

本文将以甘蔗糖蜜在食品工业中的应用研究为课题,探讨其在不同类型食品中的作用和效果。

1. 甘蔗糖蜜在饮料中的应用甘蔗糖蜜作为一种口感甘甜的天然糖源,常常被用于制作各种饮料。

其独特的风味和营养成分,使得甘蔗糖蜜成为一种理想的加糖剂。

不仅能给饮料带来甜味,同时还能提升饮料的香气和口感。

研究表明,甘蔗糖蜜在果汁类饮料中的应用,能够保留更多的原汁原味,增强果汁的口感和口感层次,提高整体饮品的品质。

2. 甘蔗糖蜜在糕点中的应用糕点作为一种常见的食品,其甜味是很重要的。

而传统的白糖作为糕点的主要甜味剂,有着口感粗糙以及过分甜腻的问题。

相比之下,甘蔗糖蜜具有较为细腻的口感和独特的回甘特点。

因此,研究人员开始探索将甘蔗糖蜜应用于糕点制作中。

研究结果显示,使用甘蔗糖蜜替代传统白糖,可以降低糕点的甜度,增添独特的风味,并且提高糕点的质地和口感。

3. 甘蔗糖蜜在调味品中的应用调味品在食品制作过程中起到调节口感和增强风味的作用。

传统的调味品中通常含有糖分,而甘蔗糖蜜作为一种天然的糖源,被越来越多的调味品厂家所重视并采用。

研究发现,将甘蔗糖蜜加入到调味品中,既能调节调味品的甜度和口感,又能提升其整体的风味。

此外,甘蔗糖蜜还能增强调味品的稳定性和抗氧化性,延长调味品的保质期,进一步提高产品的质量。

4. 甘蔗糖蜜在罐头食品中的应用罐头食品作为一种方便快捷的食品,受到了广大消费者的青睐。

然而,由于长时间存放和加热处理,罐头食品中常常会发生糖分晶化现象,影响食品的口感和质地。

为了解决这一问题,研究人员开始探索使用甘蔗糖蜜代替传统的糖分。

研究结果表明,甘蔗糖蜜能够有效抑制罐头食品中糖分的晶化,并且能够提高食品的甜度和风味。

此外,甘蔗糖蜜还能增加罐头食品的保水性,保持食品的柔软度和咀嚼感。

蔗糖的合成与应用探究蔗糖是广泛应用于食品、饮料及制药工业中的一种天然甜味剂,其分子式为C12H22O11,属于二糖类化合物。

蔗糖的合成与应用已成为近年来生物化学领域的研究热点之一。

本文将主要从蔗糖的合成和应用两个方面进行探究。

一、蔗糖的合成1.1 蔗糖的生物合成途径蔗糖是由植物通过光合作用合成的,它的生物合成途径一般是通过底物葡萄糖和果糖的转化,最终形成了蔗糖。

具体的反应式为:葡萄糖+ ATP → 葡萄糖-6-磷酸 + ADP葡萄糖-6-磷酸→ 磷酸戊酮醛 + CO2磷酸戊酮醛 + 二磷酸腺苷→ 磷酸果糖 + ADP磷酸果糖+ UDP → 蔗糖 + UDP-葡糖1.2 蔗糖的非生物合成除了自然界中植物的生物合成之外,化学家也可以通过研究非生物合成来合成蔗糖。

这种方法需要用到一些化学试剂,比如乙酰乙酸、丙酮酸、氰化物等,这些试剂通常是不具有自然界中存在的条件。

因此这种方法很少被应用到生产中,只是用于理论探究。

二、蔗糖的应用2.1 蔗糖在食品制造中的应用蔗糖是人们生活中常见的甜味剂之一。

它在食品制造过程中广泛应用于糖果、巧克力、饼干等食品的制造中。

蔗糖的甜度与葡萄糖相当,比果糖甜度稍高。

除此之外,蔗糖在食品制造中还有一些其他的功能,比如提高糖果的保质期,增强口感等。

2.2 蔗糖在饮料中的应用蔗糖也是饮料加糖的首选之一。

比如茶、咖啡、可乐等饮料都可以加入蔗糖来使饮料更加甜美。

此外,在饮料制造中,蔗糖还有一些其他的功能,比如控制饮料的浓度,调节饮料的酸度,增强饮料的稠度等。

2.3 蔗糖在制药工业中的应用蔗糖在制药工业中也有比较广泛的应用。

蔗糖与一些药物可以形成复合物,这些复合物可以改善药物的性质,提高药物的溶解度、稳定性、生物可及性等。

因此,蔗糖在药物制造中有着重要的作用。

总结:蔗糖作为一种天然的甜味剂,不仅在食品、饮料上有着广泛的应用,也在制药工业中有着许多重要的应用。

虽然蔗糖的合成除生物合成之外还有非生物合成,但目前来看,还是以植物的生物合成为主。

甜味剂的研究进展

随着生活水平的日益提高,现在有相当一部分人,要求食品低热量、能减肥、利于身体健康,更有一些糖尿病患者不能吃糖,所以追求无糖或低糖食品;而生产方为了进一步降低成本,或使食品甜味更协调、更柔和,也纷纷大量使用甜味剂,相应地市场上出现了各种各样的甜味剂品种。

、甜味剂概述:

通常我们说的甜味剂就是赋予食品甜味的食品添加剂。

甜味剂是发展较快、销售很活跃的一类添加剂。

最基本的甜味剂是一些甜味料,不同的甜味料具有不同的甜味和功能特性,对产品的色泽、香味、形态、质量和保存有重要影响。

常见的甜味料有:砂糖、转化糖浆、葡萄糖浆、麦芽糖浆、果葡糖浆、淀粉糖等。

由于甜味剂的应用相当广泛,食品学家们对它进行了深入的探索,其中发现并开发新型甜味剂无疑是研究的重点和热点,一般来说甜味剂分为化学合成甜味剂和天然甜味剂。

此外甜味剂还可分为营养型和非营养型。

营养型甜味剂是指与蔗糖的甜度相等的含量,其热值相当于蔗糖的2%以上者,主要包括各种糖类和醇糖类;营养型甜味剂的相对甜度,除果糖、木醇糖等外,一般低于蔗糖。

非营养型甜味剂是指与蔗糖甜度相等时的含量,其热值低于蔗糖的2%以上者。

不同的甜味剂各有所长,而理想的甜味剂应具备以下特点:很高的安全性;良好的味觉;较高的稳定性;较好的水溶性;较低的价格。

能完全达到这几点要求的单一甜味剂目前并不存在。

由于每一种甜味剂其甜味的口感和质感与蔗糖都有区别,且用量大时往往会产生不良风味和后味,因此我们使用的许多甜味剂都不是单一的,而是由多种成分复合而成。

复合甜味剂的优点有:1•协同增效,降低成本。

2•消除单一甜味剂的副作用,改善口感。

3.提高甜味剂的甜味稳定性。

4.开发功能性甜味剂。

复合甜味剂是甜味剂发展的趋势所在,对单一的新型甜味剂的开发又正是发展复合当天基础和前提。

如果这两方面的研究能取得更好的成效,我们有理由相信甜味剂的明天会更加美好。

、甜味剂的作用:

(1)口感:甜度是许多食品的指标之一,也是任何人都能接受的味道。

为了使食品、饮料具有适口的感觉,需要加入一定量的甜味剂

(2)风味的调节和增强:“糖酸比”是饮料中风味调整的重要一项,酸味和甜味相互作用,可使产品获得新的风味,又可保留新鲜的味道。

(3)不良风味的掩蔽:甜味与许多食品的风味是互补的,许多产品的特殊味道是由风味物质和甜味剂的结合而产生的

三、甜味剂的危害

甜味剂作为蔗糖的代用品,不仅满足了甜味食品的需要,而且还其具有许多优点如:甜味剂的甜度高、能量低、对身体基本无影响、且多数可防龋齿和产品稳定性好等。

但同时也存在一些问题如:安全性、稳定性、甜味特性、成本等。

甜味剂作为一种食品添加剂,安全因素至关重要,每种新型甜味剂都要经过毒理学验证,无毒才可食用,并且要严格控制甜味剂的最大日摄入量。

在甜味特性方面,甜味剂的甜味如果不能受到消费者如饮料企业和个人的喜爱,产品的开发将没有任何意义。

随着甜昧品质较高产品的工艺改进和开发,味道有缺陷的甜味剂将退出食品领域。

在稳定性方面,合成甜味剂一般稳定性较好,但也有一些甜味剂只能在某一定领域使用。

甜味剂对糖尿病人来说是安全的。

它们的甜度是蔗糖的上百倍,不产生热量或者产生的热量完全可以忽略。

但和其他食品添加剂一样,糖替代品也伴随着是否安全的争论。

不同的糖替代品是完全不同的东西,不能一概而论。

下面介绍使用最广泛的三种合成糖替代品。

糖精是最早的甜味剂,关于它的争论从20世纪初就开始了。

I960年,一项研究表明大量食用糖精会导致老鼠膀胱癌的发生,随后不同的研究也表明糖精“可能是一种导致动物癌症的物质。

1977年美国药食局曾提出禁用糖精。

但糖精是当时惟一的合成甜味剂,该提案遭到了公众的反对。

因此美国国会没有批准这项提案,只要求含糖精食品注明它可能是一种致癌物。

而此后竟没有严格可靠的研究表明糖精与人类的癌症有关。

同时人们搞清楚了糖精导致动物癌症的作用机理,该机理在人体中并不存在。

因此,FDA在1991年撤回了禁止糖精的提案。

2001年,克林顿签署法令,撤销了含糖精食品必须标明可能致癌的要求。

目前,许多国家允许使用糖精但是有用量的限制,而有的国家依然禁止。

阿斯巴甜(Aspartame)在1965年被发现,目前世界上有几千种食品饮料中使用。

最初的检测认为它跟脑肿瘤有关,这也使得FDA迟迟没有批准它作为食品添加

剂使用。

1980年,FDA召集了调查委员会,对阿斯巴甜和癌症的关系进行调查。

调查没有发现二者相关,但是这个委员会基于有些动物实验的结果不能得到解释,建议不批准阿斯巴甜的使用。

1981年,FDA根据一项日本的研究,批准了阿斯巴甜在某些食品中的使用。

至V 1996年,FDA取消了对阿斯巴甜的限制,允许它在任何食品中使用。

尽管如此,对于阿斯巴甜的批评依然很多,也一直有研究指出其可能的健康危害。

对甜蜜素安全性的怀疑来源于其中含有的氯。

许多含有氯的有机物是有毒的。

不过,甜蜜素并不因为含氯而有毒。

加拿大糖尿病协会认为,每公斤体重每天食用15毫克甜蜜素不会有任何副作用。

这相当于一个体重70千克的人每天吃1克多甜

蜜素,其甜味与630克蔗糖相当。

这已远远超出人们的味觉需求。

也有一些动物研究用大量甜蜜素喂养老鼠,观察到一些不良后果。

不过,人们的正常食用量远低于这些实验所用浓度,这些结果不被认为具有指导意义。

甜味剂为人类带来的好处显而易见。

但关于它们的争议也一直没停息。

该如何选择,取决于每一个人的思维方式和价值倾向。

值得注意的是,存在一种糖替代品导致肥胖的说法:因为无糖,人们不担心长胖,于是大量进食,吃得太多到头来还是导致了肥胖。

四、甜味剂的发展:

甜味剂的使用可以追溯到史前蜂蜜的发现。

科学研究已经表明人类对甜味剂的需求是先天的,而不是后天对环境要求的一种客观反应。

五、六十年代以前的近一个世纪,食品工业中所用的甜味剂多半是蔗糖和来自石油化工产品的糖精。

五、六十年代以后,在美国、欧洲及日本等国相继出现了甜蜜素、二肽甜味剂甜蛋白、乙酰磺胺酸钾以及阿力甜等甜味剂。

由于人们对低热量减肥食品的需求日益高涨,使得高甜度甜味剂继续深入研究,人们已经开始对能产生甜味的分子结构进行研究,以期发现新的超高甜度甜味剂。

近三十年来,全球甜味剂市场历经数次巨变。

19世纪七十年代,食品业的主要

糖源是蔗糖、葡萄糖(营养型甜味剂),后来山梨醇、甘露醇及其他多元醇(即糖醇)

和糖精、甜蜜素被逐渐商品化使用,现在,高果玉米糖浆和果糖已成为重要的营养型甜味剂。

此外还有八种主要的高倍甜味剂已在全球或部分国家批准使用。

现如今甜味剂的发展发展趋势:

首先,天然食品甜味剂将逐渐取代化学合成的食品甜味剂。

从长远看,化学合成食品甜味剂的使用将逐步减少而天然食品甜味剂则有不断上升的趋势。

化学合成物质一般不属正常成分,并且某些化学物质确实对人体有害,如赛克来美脱自1950年开始应用到1969年被为可疑的致癌物而被禁止。

天然甜天然物中提取制成,天然物多年来供人类使用,安全可靠,所以天然甜味剂的安全性较一般人工合成甜味剂高,可以预期天然甜味剂的研制和应用将会有更大的发展。

其次,功能性甜味剂的研究开发。

功能性食品是国际食品工业发展的趋势,被誉为“21世纪食品”。

功能性食品具有特殊的生理功能并对某些疾病有疗效,目前采用高甜度甜味剂代替蔗糖,具有防龋齿、低热量等优势。

研究既有营养和一定热量,又能为高血脂、糖尿病患者使用的具有生理活性的甜味剂极有前途。

最后,使用新型的生产方法。

采用酶法、微生物深层发酵、植物组织培养等新型方法进行

大规模工业化生产甜味剂,可降低成本,达到生产低廉化的目的五、参考文献

[1]吕绍杰•甜味剂的发展动向,现代化工,2001,21(10) : 5-8.

[2]徐广涛•关于甜味剂的生产与应用问题,农牧产品开发,1999(1) : 20.

专论综述

[3]马正智,王飞,杨琴,等.一种新型高倍甜味剂一一双甜,中国食品添加剂一-

[G].

[4]郑建仙•高效甜味剂[M].1版.北京:中国轻工业出版社,2009.

[5]甜菊网[EB/0L].(2010-11-22)[2010-12-15].

http://c n. made-i n-ch in /i nfo/article-pQJxsZPoVEDg.html。