少数民族简介

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

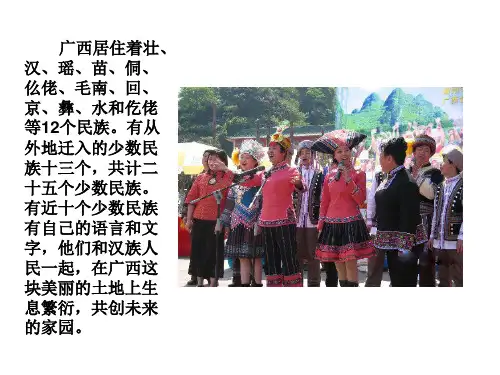

少数民族民间故事篇一:少数民族故事中国共56个民族其中除了汉族其他55个都是少数民族按民族名称拼音顺序排列分别是:1阿昌族聚居于云南2白族主要聚居在云南大理3保安族居住在甘肃省内大河家地区4布朗族分布在云南西部和西南部5布依族居住在我国西南地区的盘江、红水河流域6中国的朝鲜族是明末清初从朝鲜半岛移居东北形成的7达干尔族主要聚居在嫩江两岸8傣族多居住在我为云南的亚热带地区9德昂族散居于云南省西南部10东乡族居住于甘肃省临夏东北部11侗族居住在湘、黔、桂三省毗临地区12独龙族世代聚居于云南的独龙河两岸13我国的俄罗斯族是俄罗斯的移民和苏联归国华侨的后裔14鄂伦春人世世代代游猎于大小兴安岭的茫茫林海之中15鄂温克族世居于额尔古纳河以南的广阔地区16高山族生活在中国的台湾、福建、湖北等地17仡佬族多数居住在贵州西部18哈尼族主要居住在云南南部19哈萨克族主要分布在新疆北部20汉族是我国人口最多的民族一般全国都有21赫哲族世居东北的黑龙江、松花江和乌苏里江下游沿岸22回族是中国信仰回教的民族之一,人口较多,分布在全国几乎三分之二的县23基诺族聚居于云南的基诺山一带24京族主要聚居于广西壮族自治区,以从事渔业为主25景颇族居住在云南境内的亚热带山区26柯尔克孜族聚居于新疆西部,是个传统的畜牧民族27拉祜族聚居于云南28黎族生活在中国的海南岛29僳僳族主要分布在云南西北部山区,多居于半山以上30珞巴族居住在甘肃东南部31满族努尔哈赤推行八旗制度以后,满族人均在旗32毛南族主要分布在广西的山区,是一个传统的农业民族33门巴族居住在CZ的门隅地区和墨脱县,由于山河阻隔,外人难涉,历史上曾将门巴族的居住地称为“隐藏地”,至今流传着许多神秘的传说34蒙古族游牧在南起长城、北抵大漠、东达兴安岭、西越贺兰山的广袤大地35苗族生活在中国的西南地区36仫佬族族生活在中国的西南地区37纳西族居住于云南38怒族主要分布在云南怒江两岸39普米族居住于云南西北和四川部分地区40羌族居住于岷江上游,务农兼事畜牧41撒拉族居住在青海循化地区42畲族散居在我国东南部43水族主要居住在云贵高原的东南部44塔塔尔族居住在新疆地区45塔吉克族大多居住在帕米尔高原上,以畜牧为主,兼营农业46土家族世居于湘鄂川黔边沿地区47土族主要分布在青海省的东部和甘肃部分地区,是一个具有悠久历史的民族48佤族分布于云南西南边陲49维吾尔族是中国历史悠久的民族之一,世代繁衍在西北部新疆50乌孜别克族散居在我人新疆地区51锡伯族主要分布于新疆和辽宁、吉林、黑龙江等地52瑶族生活在中国的西南地区53彝族所处地域幅员辽阔,支系众多54裕固族主要聚居在甘肃省肃南裕固族自治县55藏族主要分布在我国西藏、青海、甘肃、四川和云南等地56壮族生活在中国的西南地区,是传统的农业民族,纺织、印染手工艺历史悠久刘三姐我把自己当成鱼了一天,阿凡提的一些朋友约他一起去钓鱼。

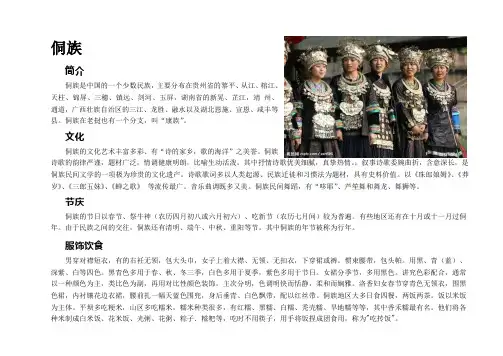

侗族简介侗族是中国的一个少数民族,主要分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、芷江,靖州、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水以及湖北恩施、宣恩、咸丰等县。

侗族在老挝也有一个分支,叫“康族”。

文化侗族的文化艺术丰富多彩、有“诗的家乡,歌的海洋”之美誉。

侗族诗歌的韵律严谨,题材广泛,情调健康明朗,比喻生动活泼。

其中抒情诗歌优美细腻,真挚热情。

;叙事诗歌委婉曲折,含意深长,是侗族民间文学的一项极为珍贵的文化遗产。

诗歌歌词多以人类起源、民族迁徙和习惯法为题材,具有史料价值。

以《珠郎娘姆》、《莽岁》、《三郎五妹》、《蝉之歌》等流传最广。

音乐曲调既多又美。

侗族民间舞蹈,有“哆耶”、芦笙舞和舞龙、舞狮等。

节庆侗族的节日以春节、祭牛神(农历四月初八或六月初六)、吃新节(农历七月间)较为普遍。

有些地区还有在十月或十一月过侗年。

由于民族之间的交往,侗族还有清明、端午、中秋、重阳等节。

其中侗族的年节被称为行年。

服饰饮食男穿对襟短衣,有的右衽无领,包大头巾,女子上着大襟、无领、无扣衣,下穿裙或裤。

惯束腰带,包头帕。

用黑、青(蓝)、深紫、白等四色。

黑青色多用于春、秋、冬三季,白色多用于夏季,紫色多用于节日。

女裙分季节,多用黑色。

讲究色彩配合,通常以一种颜色为主,类比色为副,再用对比性颜色装饰。

主次分明,色调明快而恬静,柔和而娴雅。

洛香妇女春节穿青色无领衣,围黑色裙,内衬镶花边衣裙,腰前扎一幅天蓝色围兜,身后垂青、白色飘带,配以红丝带。

侗族地区大多日食四餐,两饭两茶。

饭以米饭为主体。

平坝多吃粳米,山区多吃糯米,糯米种类很多,有红糯、黑糯、白糯、秃壳糯、旱地糯等等,其中香禾糯最有名。

他们将各种米制成白米饭、花米饭、光粥、花粥、粽子.糍粑等,吃时不用筷子,用手将饭捏成团食用,称为"吃抟饭"。

土家族土家族是中国的少数民族之一,汉族人大量迁入后,“土家”做为族称开始出现。

土家族人自称为“毕兹卡”,意思是“本地人”。

中共建政后,通过民族识别,长期不被承认的土家族被确定为单一民族,并且在1957年成立了湖南省湘西土家族苗族自治州。

1983年又成立了湖北省恩施土家族苗族自治州,其后还成立了酉阳、秀山、石柱、长阳、五峰、印江、沿江等民族自治县。

土家族人今天主要从事农业和手工业。

简介北支土家族(湖南省湘西州的永顺、龙山、保靖、吉首、古丈、张家界市以及湖北省恩施州、湖北省宜昌市的五峰、长阳)自称“毕兹卡”(意为本地人),南支土家族(重庆市、黔东地区、湖南凤凰、泸溪、麻阳一带)自称为:“廪卡”(意为巴人始祖廪君的族人之意)。

有自己的语言,土家语属汉藏语系藏缅语族,接近彝语支。

大多数人通汉语,目前只有为数不多的几个聚居区还保留着土家语。

没有本民族文字,通用汉文。

崇拜祖先,信仰多神。

土家族人口是十个最多人口的少数民族之一。

主要分布于湘鄂川黔毗连的武陵山地区。

即湖南省西部的凤凰、泸溪、永顺、龙山、保靖、桑植、古丈等县;湖北省西部的来凤、鹤峰、咸丰、宣恩、利川、恩施、巴东、建始、五峰、长阳等市县;贵州省的沿河、印江、镇远、思南、铜仁、松桃等市县;重庆市的酉阳、秀山、黔江、石柱、彭水等县。

解放后,党和国家制定和落实民族政策,1957年1月3日中央统战部代表中共中央发出文件,正式确定土家族为单一民族。

全国土家族人口有50余万人(1957年资料),其中湖南34万多人,湖北近20万人。

党的十一届三中全会后,由于党的民族优惠政策的全面贯彻落实,对武陵山区的湘、鄂、渝、黔民族地区群众恢复为土家族成份。

现今土家族人口802万人(2000年第五次人口普查资料)。

仅次于壮、满、回、苗、维,在全国少数民族中人口排第六位。

土家族主要从事农业。

织绣艺术是土家族妇女的传统工艺。

土家族的传统工艺还有雕刻、绘画、剪纸、蜡染等。

土家织锦又称“西兰卡普”,是中国三大名锦之一。

中国少数民族简介中国部分少数民族及其风俗民情满族概况:分布主要原产在东北三省,尤以辽宁最多,最初称作东夷,五代时为女真,17世纪皇太极更名为满洲,辛亥革命后改成满族。

概况:语言文字满族存有自己的语言、文字。

满语属于阿尔泰语系。

17世纪40年代后,满族广泛采用汉语和汉文,现在只有黑龙江的少数老人可以说道满语。

民俗:服饰古代,满族先民一年四季都穿着袍服,因八旗制度而称作“旗袍”。

民俗:服饰满族女子梳京头和“盘盘髻”。

民俗:饮食主食就是小米,喝黄米干饭、黄米饽饽,晴粘食。

风味食品就是白肉血肠和猪肉酸菜焖粉条。

代表菜就是八大碗的满洲席,风味小吃和小食品种繁多,以萨其马最为知名。

民俗:饮食满族的小食以“萨其马”最为人们嗜食民俗:禁忌满族有尊老的习俗。

以西为上,室内西炕严禁随意挤和堆满杂物;严禁杀死狗,吃狗肉,不穿狗皮帽子,不穿着拎狗皮袖头的衣服;在满族人家里做客,不要当着主人的面赶着狗,更无法说道狗的坏话;不得打喜雀和乌鸦;不得在索伦杆上拴牲畜。

民俗:定居院内影壁墙东南角竖一索伦杆(谓之神杆),顶端安放一个锡斗(木板做成的方斗型),内装切碎的猪肠、心、肝、肺和五谷杂粮;地面四周,不能堆放杂物和拴牲畜,必须保持洁净民俗:定居满族住房,一般东南开门,其结构形似口袋,三面设炕,西炕供奉祖先神位,俗称“口袋房,曼子炕”,以西炕为尊,供祖宗神位,南炕为小,北炕为大。

民俗:宗教信仰满族曾笃信多神萨满教,后来信奉佛教。

现在部分地区仍保留萨满教信仰。

蒙古族概况:原产主要聚居地在内蒙古自治区,其余多原产于崭新、辽、白、甘、紫等省区。

概况:历史蒙古族源于望建河东岸一个古老部落,唐代为蒙兀室韦,13世纪初成吉思汗为首的蒙古部落统一了蒙古诸部落,形成了蒙古族。

忽必烈概况:语言文字蒙古族存有自己的语言、文字。

满语属于阿尔泰语系。

概况:文学世界著名的文化遗产中国三小英雄史诗之一《江格尔》民俗:服饰蒙古族男女老幼都钟爱穿长袍,表示蒙古袍;系则腰带;蒙古靴。

藏族是中国的55个少数民族之一,是青藏高原的原住民。

藏族是跨境民族,在中国境内主要分布在西藏自治区、青海省和四川省西部,此外云南迪庆、甘肃甘南等地区也有分布。

拉萨是680万藏族人心中的圣地。

藏族的历史是中国历史不可分割的一个组成部分,是中国及南亚最古老的民族之一。

7世纪初期吐蕃建政之后,吐蕃与唐朝的接触日益频繁。

10世纪到16世纪,是古代藏族文化兴盛时期。

1951年,西藏和平解放。

藏族有自己的语言和文字。

藏语属汉藏语系藏缅语族藏语支,分卫藏、康、安多三种方言。

藏族普遍信仰藏传佛教。

公元七世纪佛教从天竺传入吐蕃,已有1400多年的历史。

藏族人民创造了属于自己的民族文化,在文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑艺术等方面,都有一定的文化遗产。

藏族雕刻技艺高超。

此外藏戏独具特色,藏医药学也是人类重要遗产。

侗族服饰特点简介

侗族是中国南方少数民族之一,分布于贵州、湖南、广西等地。

侗族服饰是侗族文化的重要组成部分,具有鲜明的民族特色和地方特色。

一、颜色鲜艳

侗族服饰以色彩鲜艳为特点,以红色、黄色、绿色、蓝色等明亮的颜色为主,寓意吉祥、繁荣和幸福。

二、图案丰富

侗族服饰的图案丰富多彩,常见的有凤凰、蝴蝶、兔子、花卉等,寓意吉祥如意、美好幸福。

三、绣花精美

侗族服饰的绣花工艺非常出色,以细腻、精美、色彩鲜艳著称,绣花种类繁多,如平绣、立绣、翻绣等,充分展示了侗族妇女的绣花技艺和美感。

四、形式多样

侗族服饰形式多样,常见的有侗族女子的长衫、对襟褂、银饰,男子的长衫、褂子、腰带等。

在不同的场合和节日里穿着不同的服饰,展现出不同的魅力和风情。

综上所述,侗族服饰以其色彩鲜艳、图案丰富、绣花精美、形式多样等特点而受到人们的喜爱和关注。

它不仅是侗族文化的重要组成部分,也是中华民族优秀传统文化的重要体现。

- 1 -。

侗族的特点和风俗侗族简介侗族是中国少数民族之一,主要分布在湖南、广西和贵州等地。

侗族有着悠久的历史和独特的文化传统,保留着许多独特的风俗和习惯。

侗族的特点1. 文化传统侗族是一个富有文化传统的民族,他们善于歌舞和手工艺,尤其擅长编织竹编艺术和造纸技艺,这些传统技艺代代相传,成为侗族独特的文化符号。

2. 居住习俗侗族人民主要居住在侗族传统的吊脚楼中,这种建筑结构独特而美丽,被誉为“东方的水晶”。

吊脚楼由木材和石头构成,建造在山间或水边,是侗族人民生活和劳作的场所。

3. 民族服饰侗族的传统服饰十分多样化,男女穿着风格也略有不同。

侗族女性常穿着色彩艳丽的长裙和长袍,头戴银饰,手持花伞,整体造型华丽而典雅。

侗族的风俗1. 婚俗习惯侗族的结婚仪式非常隆重,婚礼通常持续数天,包括纳彩、缴彩、娶亲等环节。

新婚夫妇还要前往亲朋好友家中敬酒,以示尊敬和感谢。

结婚后,侗族夫妇要举行“接鸡仪式”,象征着共同生活的开始。

2. 节日活动侗族有着丰富多彩的节日文化,其中最有名的是“侗族歌节”。

在这个节日中,侗族人民穿着传统服饰,手持花伞,欢唱传统歌谣,表达对生活的热爱和祝福。

3. 饮食习惯侗族人们饮食偏重米饭和蔬菜,喜欢吃酸辣的菜肴。

他们还擅长采摘山野中的野菜和水果,制作各式美味的家常菜。

侗族人民对待食物非常讲究,认为“饭圈”是吉利的象征,每顿饭必须吃完。

结语侗族是一个充满魅力和特色的民族,他们传承着独特的文化传统和风俗习惯,展示着丰富多彩的民族风情。

通过深入了解侗族的特点和风俗,我们可以更好地欣赏和尊重这个美丽而神秘的少数民族。

傣族简介傣族简介傣族(Thai Nationality),也称“傣泰民族”或“泰⽼民族”,是中国的少数民族之⼀,也是世界上⼈⼝较多的民族之⼀。

傣泰民族源于中国的云贵⾼原,曾多次在云贵⾼原建⽴政权,后因中原王朝及其他民族的挤压,逐步向中南半岛及南亚次⼤陆迁徙,分布在泰国、⽼挝、缅甸、越南、柬埔寨、印度、中国等多个国家,总⼈⼝约6600万,中国境内约126万。

傣泰民族在中国史籍中,先后被称为“哀牢”、“掸”、“乌蛮”、“⽩蛮”、“⽩⾐”、“⾦齿”、“⿊齿”、“⽩夷”、“僰夷”、“摆夷”等名称;第⼆次世界⼤战前,在暹罗(泰)王国的推动下,国际社会开始把分布于各国的傣泰民族统称为“泰族(Thai)”;第⼆次世界⼤战后,各国政府将分布在各⾃境内的傣泰民族分别命名,在泰国、柬埔寨、越南等国仍被称为“泰族(Thai)”,在⽼挝被称为“佬族(Lao)”,在缅甸被称为“掸族(Shan)”,在印度被称为“阿萨姆族(Assam)”,在中国被称为“傣族(Dai)”。

傣泰民族虽有不同的它称,但⾃称均在“Dai”与“Thai”与之间的发⾳。

傣族有⾃⼰的语⾔及⽂字。

语⾔分暹罗、兰纳、⼤泰三⼤⽅⾔及若⼲个次⽅⾔,各⽅⾔都有共同的语法结构,临近的⽅⾔之间发⾳差距很⼩,随着空间距离的拉⼤,发⾳差距也拉⼤,但不论何地⽅⾔均能进⾏简单交流。

⽂字有暹罗体、澜沧体、兰纳体、端体、绷体、哪体、阿洪体等七种字体,均由印度婆罗⽶字母演变⽽来,都是⾃左向右书写,⾃上⽽下换⾏,只在形体结构上有差异。

历史沿⾰名称傣族的⾃称从古⾄今都未发⽣过⼤的变化,⾃称均介于“Dai”与“Tai”之间的发⾳,但周边民族对傣族的称呼却是多种多样,并随着他们对傣族认识的改变⽽改变。

最早有傣族先民记载的民族是汉族,在两汉、三国、两晋、南北朝时期,汉族称傣族先民为“哀牢”、“掸”;隋朝、唐朝(南诏)、五代⼗国(后南诏)时期,汉族称傣族先民为“哀牢”、“乌蛮”、“⽩蛮”;宋朝(⼤理)、元朝时期,汉族称傣族先民为“⽩⾐”、“⾦齿”、“⿊齿”;明朝、清朝时期,汉族称傣族先民为“⽩夷”、“僰夷”、“摆夷”。

布依族的内容简介

布依族是中国的一个少数民族,主要分布在贵州省、广西壮族自

治区、云南省等地。

据统计,布依族人口约有400万人。

布依族的历史悠久,据考古学家的研究,他们在贵州地区已经有4000年以上的历史。

布依族的先民曾是石器时代的采集者、农耕者和

狩猎者,他们以种植玉米、水稻、高粱等农作物为主要生活方式,也

狩猎和捕鱼获取食物。

同时,布依族还擅长制作竹、木和土器具,并

以染织技艺闻名。

布依族是一个民风淳朴、勤劳善良的民族。

他们尊敬自然和祖先,重视家庭和社区的团结。

布依族有自己独特的语言和文字,虽然现在

大部分布依族人已经开始使用汉语,但他们对自己的语言和文化保持

着极高的重视。

布依族的传统服饰多采用手工制作,融合了当地的环境和文化元素。

男性常穿长衫、长裤、打击乐器之类,女性则常穿长袍、长裙并

戴有很多吊坠,常以红色、黑色等色彩装扮自己。

布依族的音乐和舞蹈是其文化的重要组成部分,他们有着丰富多

样的传统乐器,如竹笛、芦笙、木琴等。

布依族的舞蹈富有节奏感,

常以布依族传统的婚礼、丰收等场景为主题,充满欢乐和愉悦的氛围。

如今,布依族人民正在与新时代相结合,积极参与社会发展。

虽

然面临着一些挑战,如文化保护和传承等问题,但布依族人民对自己

的传统文化和生活方式保持着坚定的信心,他们正在努力传承和发展

自己的民族文化。

傣族的资料三年级简介傣族是中国少数民族之一,主要分布在云南、广西、贵州、四川等地。

傣族是一个古老而有着悠久历史的民族,他们有着自己独特的语言、文化和传统。

傣族的语言属于汉藏语系藏缅语族,他们使用傣文进行书写和交流。

傣族人民有着自己的信仰体系,主要信奉原始宗教和佛教。

在傣族的传统信仰中,自然界的神灵被视为至高无上的存在,他们尊敬大自然,崇拜山水,并且以此为基础形成了傣族独特的宗教文化。

傣族人民热爱生活,勤劳好客,喜欢唱歌、跳舞,音乐和舞蹈是他们生活中不可或缺的一部分。

傣族人民的音乐和舞蹈节奏明快、欢快,充满了热情和活力。

傣族舞蹈多以手臂和腿部的动作为主,舞姿优美、大方,给人一种独特的视觉享受。

傣族人民的服饰也是独具特色的,男性通常穿着宽松的长衫和宽裤,女性则穿着五花八门的彩色长裙,头上戴着花环或者红色的头巾。

傣族女性喜欢化妆,他们用象征吉祥和美丽的红色涂抹在脸上,给人一种神秘而迷人的感觉。

傣族的饮食习惯也是非常独特的,他们以米饭为主食,喜欢吃辣椒和酸菜,辛辣的口味是傣族人民饮食的特色之一。

傣族人民还擅长制作风味独特的傣族菜肴,如傣味火锅、傣香酸菜鱼等,各种美食让人垂涎欲滴。

傣族人民还有着丰富多彩的传统节日,其中最有名的就是泼水节。

每年的农历三月十五,傣族人民会举行盛大的泼水活动,人们手持水杯,相互泼水,以表达对春天的欢迎和祝福。

泼水节是傣族人民增进友谊、庆祝丰收的重要活动,吸引了众多游客前来观赏和参与。

傣族人民还有着丰富的手工艺品制作技艺,他们擅长编织竹篮、制作木雕和瓷器等。

傣族的手工艺品以其精湛的工艺和独特的设计风格而闻名于世。

傣族人民还保留着许多古老的工艺技术和传统制作方法,这些都是傣族文化宝库中的珍贵财富。

总的来说,傣族是一个充满活力和魅力的民族,他们保留着自己独特的语言、文化和传统,丰富多彩的生活方式吸引了众多游客前来探索和了解。

傣族人民的热情好客和勤劳善良也给人留下了深刻的印象。

傣族的资料三年级简介到此结束。

彝族简介

彝族,原称“夷族”,源于汉史记载中的“西南夷”,由自称不一、认同不一、来源不一的众多人群组成,经民族识别和归并后,统一称为“夷族”。

1956年,在毛泽东主席的倡议下,将“夷”改为“彝”,意为房子(彑)下面有“米”有“丝”、有吃有穿,象征兴旺发达,故把“夷族”改为“彝族”。

彝族是中国第六大少数民族,主要聚居在中国西南部的云南、四川、贵州三省,其余散居于中国其他省份及中国境外。

彝族有总人口约900多万,在中国有户籍登记的有871万4393人(2010年),在越南、老挝、缅甸、泰国等东南亚国家还有近百万。

聚居区和人口主要分布于彝族的语言属汉语系藏缅语族彝语群彝语支,有六种方言。

在中国有两大民族自治州,分别是云南省楚雄彝族自治州、四川省凉山彝族自治州。

彝族在中国境外也有少量分布,部分居住地还留存有少许指路经和古彝文。

越南的彝族支系被称为“倮倮族”,大多数属于说彝语南支的尼苏方言。

人口3307人(1999年),分布在河江、高平和老街等省。

中国的彝族内部包括多个分支,有尼苏(崇尚黑色)、纳苏(纳苏颇)、罗武、撒尼、阿西、猡猡、米撒泼等多种称谓,部分不同称谓代表不同支系,各个支系族群之间主要以方言和服饰区别。

1

简介

傣族是云南特有民族,主要聚居生活在热带,亚热带气候的肥美、富饶的坝子--西

双版纳,德宏两州、景颇族自治州和耿马、孟连等地。 傣族先民为古百越中一支,"傣"

意为酷爱自由,和平的人。傣族的民族特色鲜明,突出,人民普遍爱好歌舞,舞蹈形象

生动,感情细腻,动作多为动物形态的模拟和美化。极为流行的有"孔雀舞"、"象脚鼓舞

",特别是"孔雀舞"登上了大雅之堂,它那优美的舞姿、细腻的情感,把孔雀这种美丽的

动物模拟得惟妙惟肖,井加以拟人的美化,把人带进了诗一般的境界,使大都市的观众

为之而倾倒。 傣族语言属汉藏语系,壮侗语族傣语支。傣族有自己的文字,傣族人民用

它记载了丰富的历史传说,宗教经典和文学诗歌。傣族人不仅能歌善舞,而且创造了灿

烂的文化,尤以傣历、傣医药和叙事长诗最为出名。

历史

自古以来,傣族先民就生息在滇、桂、黔地区,与壮族、水族、布依族、黎族等有

密切的关系,同源于古代的“百越”。他们以“纹身断发”为共同习俗,而又互相杂处。

他们的足迹还在老挝、泰国北部、缅甸和印度地区。他们是最早栽培水稻和使用犁耕的

民族。公元前1世纪,汉文史籍就有了关于傣族先民的记载。

礼仪

傣族自古以来就是一个讲究礼仪的民族。外地人到了傣家,主人会主动打招呼,端

茶倒水,款待饭菜。无论男女老少,对客人总是面带微笑,说话轻声细语,从不大喊大

叫,不骂人,不讲脏话。妇女从客人面前走过,要拢裙躬腰轻走;客人在楼下,不从客

人所在位置的楼上走过。每户人家都备有几套干净被褥,供待客之用。有的傣族村寨,

还在大路旁建有专用于接待客人的“萨拉房”。 到傣家作客,还会受到主人“泼水”和

“拴线”的礼遇。客人到来之时,门口有傣家小卜哨用银钵端着浸有花瓣的水,用树枝

叶轻轻泼洒到客人身上。走上竹楼入座后,老咪涛会给客人手腕上拴线,以祝客人吉祥

如意,平安幸福。到过傣族村寨的远方客人都被傣族热情友好的接待所感动,留下难忘

的印象。

节庆

傣族重大节日有“关门节”、“开门节”和泼水节。“关门节”在七月中旬,这时

正是农忙季节,佛教节日也大多集中在这段时间,以便集中精力搞好生产,同时还要举

行盛大的“赕佛”活动,以食物、鲜花、银币、纸币等献佛。“关门节”要持续三个月

左右,到十月中旬的“开门节”为止。 傣族最盛大的节日是泼水节。时间在每年四月。

按时序计算,阳历的四月,相当于傣历正月。泼水节也就是傣历新年节,按照传统习惯,

这一天清早,人们要采来鲜花绿叶到佛寺供奉,担来碧澄清水为佛像洗尘。做完这些以

后,群众性的相互泼水就开始了,只见一群群男女青年,用铜钵,脸盆盛水,涌出大街

小巷,嬉戏追逐,逢人便泼,从头到脚,全身湿透。这是吉祥的水,祝福的水,人们尽

情地泼,尽情地浇,不论是泼者还是被泼者,都异常高兴,笑声朗朗…… 泼水节期间,

在宽阔的澜沧江上,要举行划龙船比赛,水船扎以彩花,装扮成龙,孔雀,大鱼等形象,

由数十男女青年奋力划桨前进,两岸观众如云,锣鼓声、喝彩声响彻云霄。 夜晚,各村

寨燃放高升,这是傣族人民自己制作的烟火。用一根数丈长的竹子,在根部填以火药等

2

配料,置于竹子搭成的高架上。点燃引线,火药燃烧,竹子即如火箭一般飞入云天,在

空中喷放出绚丽烟火,犹如花团锦簇,群星闪耀,光彩夺目,把节日的夜空装点得特别

美丽。 泼水节是个迎新的节日,欢乐的节日,一般要过三至五天。

服饰

傣族的传统服饰,男子多穿对襟或大襟无领短衫,肥筒长裤,也有少数人穿深色筒

裙,用白、青、浅蓝、淡黄色的布包头;女子服饰因地域不同而有明显差异。西双版纳

的妇女上穿白色、绯红色或淡绿色紧身窄袖短衫,下着各种花样的长及脚面的筒裙,束

银腰带,妇女发饰均很讲究,梳高发髻,并在发髻上插缀鲜花;也有用大布巾包头的。

德宏和耿马的妇女上穿齐腰短衣,下着色彩艳丽的筒裙,发髻位于脑后,余发散拖一绺

在背后。服饰衣料过去为土布,现多为丝绸、细花布,更显傣女亭亭玉立、婀娜多姿的

身材。

建筑

族人居住竹楼的历史已经有一千多年了。这种建筑非常适合南亚热带雨林的气候。

竹楼分为两层。底层设有围墙,是储藏杂物和饲养家畜的地方。楼上是家人居住、生活

的地方。每座竹楼都有一个阳台,家人们可以在这里享受清凉的微风,也可晾晒衣物。

屋内是一间大起居室,铺着竹席,家人用餐、休息和接待客人,都坐在竹席上。屋子中

央有个火塘,既可烹煮食物,又可取暧,起居室连着卧室,一般有三到五间,视家庭成

员的多少而定。来访的客人通常不允许在卧室过夜。 屋里的家具非常简单,竹制者最多,

凡桌、椅、床、箱、笼、筐,都全是用竹制成。家家有简单的被和帐,偶然也见有的毛

毡,铅铁等器,农具和锅刀都仅有用着的一套,少见有多余者,陶制具也很普遍,水孟

水缸的形式花纹都具地方色彩。 建造新房是傣家人生活中的大事。建房开始之前,首先

要选好地址,下基石。接着要准备好八根主柱。由于整个竹楼都是在这八根主柱上建成,

选择柱子的材料就成为一件非常要紧的事。当选好的木材从树林里抬进村里时,村民都

要吹号迎接,泼水祝福。八根柱子中还要分出四根“公柱子”和四根“母柱子”,分别

以男人的衣服和女人的衣服覆盖在柱子上以示区别。建盖房子时,全村人都会来帮忙,

这是傣家人的传统。届时,主人要准备丰盛的酒菜招待来帮忙的村民和来祝贺的亲戚朋

友。整个气氛就像过节。

禁忌

忌讳外人骑马、赶牛、挑担和蓬乱着头发进寨子;进入傣家竹楼,要把鞋脱在门外,

而且在屋内走路要轻;不能坐在火塘上方或跨过火塘,不能进入主人内室,不能坐门槛;

不能移动火塘上的三脚架,也不能用脚踏火;忌讳在家里吹口哨、剪指甲;不准用衣服

当枕头或坐枕头;晒衣服时,上衣要晒在高处,裤子和裙子要晒在低处;进佛寺要脱鞋,

忌讳摸小和尚的头、佛像、戈矛、旗幡等一系列佛家圣物。 卧室是不容许外人窥看的,

过去的习俗规定,若主人发现外人窥看主人的卧室,男人就要做主人的上门女婿,或到

主人家做三年苦工,即使是女客人也要到主人家服役三年。因此,游客无论到傣家参观

或做客,千万不要因神秘感而窥看主人的卧室,虽说然现在打破了过去的俗规,但窥看

傣家卧室始终是不受欢迎的。