抗流感药物靶点及其抑制剂

- 格式:docx

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:12

流感病毒神经氨酸酶抑制剂的合理设计与筛选摘要流行性感冒(流感)是由流感病毒引起的上呼吸道疾病,每年影响数百万人的健康,造成比较严重的经济和社会问题。

但是到目前为止,人类对流感病毒一直缺乏安全有效的控制手段,这使得抗流感病毒药物研究成为当前药学研究的一个热点。

随着病毒学研究的进展,对流感病毒复制和感染过程的机理研究取得了重大的突破,在此基础上提出了一些可作为抗流感药物研究的靶标,比如:血凝素、神经氨酸酶、基质蛋白MZ以及核酸内切酶等。

本文以其中的一种靶标化合物即神经氨酸酶为研究对象,对其抑制剂做出合理的设计及筛选,为研究与合衬抗流感病毒的药物提供一个较为合理的方向。

关键词:流感;流感病毒;神经氨酸酶;定量构效关系1、立项依据1.1、流感的危害以及防治现状流行性感冒简称流感,是由流感病毒引起的呼吸道传染病,具有传染性强、流行面广、发病率高等特点,在儿童、老人及高危人群中的死亡率很高。

流感感染后的症状主要表现为高热、咳嗽、流涕、肌痛等,多数伴有严重的心、肾等多种脏器衰竭并能导致死亡。

流感可以通过消化道、呼吸道、皮肤损伤和眼结膜等多种途径传播,人员和车辆往来是传播本病的重要因素。

有数据表明,每次流感爆发期会使全球人口的近10%感染致病。

仅在20世纪,流感的大流行就有三次,每次均使25%~35%的人感染致病,死亡率超过2%。

迄今为止,世界上已发生过五次流感的大流行和若干次小流行,造成数十亿人发病,数千万人死亡,严重影响了人们的生活和社会经济的发展。

而预防和治疗流感给人们造成了沉重的经济负担,并导致劳动力的下降和人力资源的紧张。

然而面对己对人类健康、社会经济造成严重破坏的流行性感冒,人类却一直缺乏有效的手段。

1.2、有神经氨酸酶抑制剂预防与治疗流感的现状NA抑制剂是目前探索抗流感化学治疗药物研究中取得的突破性进展。

它可以有效地阻断流感病毒的复制过程。

与其它类型的抗流感病毒药物相比,NA抑制剂具有更高的疗效及更好的安全性和耐受性,并对所有的流感病毒亚型均有效,也很少出现病毒的抗药性。

抗流感药物靶点及其抑制剂流感病毒是一种负螺旋单链RNA病毒,属于正黏病毒科。

根据病毒核蛋白(nucleoproteins,NP)及基质蛋白(matrix proteins,M1)的抗原决定簇不同,流感病毒被分为三类:甲型(A)、乙型(B)、丙型(C)。

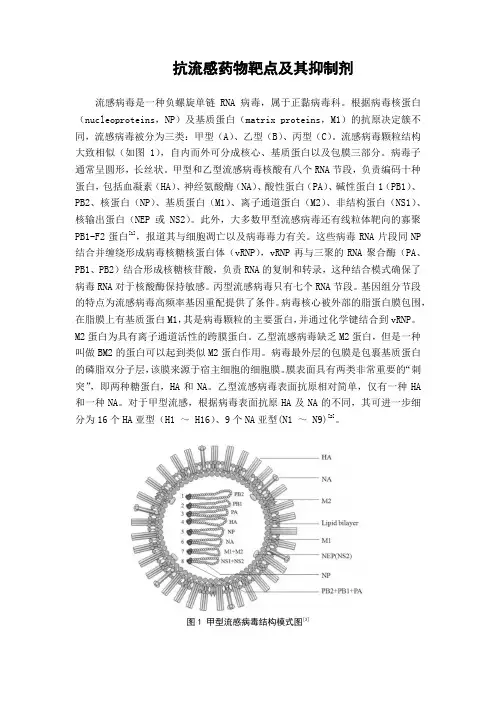

流感病毒颗粒结构大致相似(如图1),自内而外可分成核心、基质蛋白以及包膜三部分。

病毒子通常呈圆形,长丝状。

甲型和乙型流感病毒核酸有八个RNA节段,负责编码十种蛋白,包括血凝素(HA)、神经氨酸酶(NA)、酸性蛋白(PA)、碱性蛋白1(PB1)、PB2、核蛋白(NP)、基质蛋白(M1)、离子通道蛋白(M2)、非结构蛋白(NS1)、核输出蛋白(NEP或NS2)。

此外,大多数甲型流感病毒还有线粒体靶向的寡聚PB1-F2蛋白[1],报道其与细胞凋亡以及病毒毒力有关。

这些病毒RNA片段同NP 结合并缠绕形成病毒核糖核蛋白体(vRNP),vRNP再与三聚的RNA聚合酶(PA、PB1、PB2)结合形成核糖核苷酸,负责RNA的复制和转录,这种结合模式确保了病毒RNA对于核酸酶保持敏感。

丙型流感病毒只有七个RNA节段。

基因组分节段的特点为流感病毒高频率基因重配提供了条件。

病毒核心被外部的脂蛋白膜包围,在脂膜上有基质蛋白M1,其是病毒颗粒的主要蛋白,并通过化学键结合到vRNP。

M2蛋白为具有离子通道活性的跨膜蛋白。

乙型流感病毒缺乏M2蛋白,但是一种叫做BM2的蛋白可以起到类似M2蛋白作用。

病毒最外层的包膜是包裹基质蛋白的磷脂双分子层,该膜来源于宿主细胞的细胞膜。

膜表面具有两类非常重要的“刺突”,即两种糖蛋白,HA和NA。

乙型流感病毒表面抗原相对简单,仅有一种HA 和一种NA。

对于甲型流感,根据病毒表面抗原HA及NA的不同,其可进一步细分为16个HA亚型(H1 ~ H16)、9个NA亚型(N1 ~ N9)[2]。

图1 甲型流感病毒结构模式图[3]三种类型流感病毒的宿主范围也是有区别的:甲型流感病毒能够感染哺乳类动物(人、猪、马等)和禽类,乙型流感病毒主要在人类和猪间传播,丙型流感病毒只在人类传播。

以流感病毒神经氨酸酶和丙型肝炎病毒NS3/4A蛋白酶为靶点的抗病毒先导化合物的发现流感是由流感病毒引起的急性上呼吸道传染病,每年都会造成几十万人的死亡,是人类生命健康的一大威胁。

近年来,由于流感病毒的不断变异,人感染高致病性禽流感病毒如H5N1、H7N9等病例的频繁出现造成了极大的社会恐慌,耐药病毒株的出现使目前的抗流感病毒形势更加严峻。

神经氨酸酶(NA)是位于流感病毒表面的重要糖蛋白,在病毒感染时可以水解宿主细胞表面的唾液酸与糖蛋白之间糖苷键促使病毒释放,同时可以防止子代病毒富集。

NA还可以水解呼吸道黏膜中的唾液酸,促进病毒在呼吸道中的传播,在病毒的复制和感染周期中发挥了重要作用。

NA虽然亚型众多,但其活性位点的十几个氨基酸却在所有甲型和乙型流感病毒中高度保守,是NA抑制剂设计的重要理论基础。

扎那米韦(zanamivir)和奥司他韦(c seltamivir)上市以来,NA抑制剂成为抗流感病毒的重要措施,先后又有帕拉米韦(peramivir)和拉尼米韦(Laninamivir)在几个国家上市。

NA也成为抗流感病毒药物设计的重要靶点,人们设计、合成了多种结构类型的NA抑制剂,还有很多天然产物分子被报道也具有一定的NA抑制活性。

近年来,由于NA抑制药物广泛应用于临床,已经有耐药病毒株出现,oseltamivir由于是口服制剂,应用最为广泛,但病毒耐药性也最为严重。

Zanamivir 和 peramivir也有耐药病毒株开始出现。

因此,开发新型、高效、安全的NA抑制剂仍是目前抗流感病毒领域的研究热点。

丙型肝炎是由丙型肝炎病毒(HCV)引起的,可发展为慢性肝炎、肝硬化及肝癌等严重的肝脏疾病。

全球已有约1.8亿人感染了HCV,每年会引起几十万人的死亡,是人类健康的又一大威胁。

目前尚无疫苗可以有效的预防HCV感染。

NS3/4A是HCV的重要功能蛋白,具有丝氨酸蛋白酶活性,可以水解HCV的多聚蛋白前体形成成熟的NS3~NS5B蛋白,在病毒的复制和感染周期中发挥了重要作用。

2024最近爆发的流感吃什么药在2024年,全球范围内流感病例明显增多,引起了人们的广泛关注。

流感是一种由流感病毒引起的传染病,主要通过飞沫传播,症状包括发热、咳嗽、乏力等。

在面对流感疫情时,及时采取科学合理的药物治疗是至关重要的。

针对2024年最近爆发的流感,常见的药物包括抗病毒药物和对症治疗药物两类。

抗病毒药物主要是针对流感病毒进行干预,能够缩短疾病持续时间和减轻症状。

1.奥司那韦(Oseltamivir):这是一种常用的抗病毒药物,对甲型和乙型流感病毒都有较好的抑制作用。

在发病48小时内使用奥司那韦能够有效减轻症状、缩短疾病持续时间。

2.兰尼韦(Laninamivir):这是另一种抗病毒药物,口服或吸入给药方式,效果较好。

对于那些无法口服的患者,可以选用兰尼韦进行治疗。

在使用抗病毒药物的同时,对症治疗也是必不可少的一部分。

以下是一些适用于缓解流感症状的对症治疗药物:1.退烧镇痛药:如对乙酰氨基酚、布洛芬等,能够缓解发热、头痛等症状。

2.咳嗽止咳药:如联苯甲酸氢可酮,能够缓解流感引起的干咳。

3.喉部护理药物:如溶喉片、橘红片等,能够舒缓喉部不适。

值得注意的是,在使用药物时要根据医生的建议和处方使用,避免滥用药物导致药物耐药问题。

除了药物治疗,良好的个人防护措施也是预防流感的重要手段,包括勤洗手、佩戴口罩、保持室内通风等。

总的来说,针对2024年最近爆发的流感,合理使用抗病毒药物和对症治疗药物是有效控制疾病的重要措施。

同时,加强个人防护和公共卫生措施也是减少流感传播的关键。

希望大家能够保持健康,预防流感疫情的蔓延。

抗流感病毒药物简介背景流行性感冒(简称流感)是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病,主要的致病病原体是甲型或乙型流感病毒。

抗病毒药物是减少流感相关发病和*的重要预防和治疗措施,尤其是在高危人群中。

抗病毒药物主要可分为神经氨酸酶抑制剂(NAI)、病毒RNA聚合酶抑制剂、血细胞凝聚素(HA)抑制剂、M2离子通道阻滞剂等。

一、神经氨酸酶抑制剂(NAI)目前国内已上市的有奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦,对甲型H1N1、甲型H3N2 和乙型流感有较高的敏感度,对H5N1 和H7N9 禽流感有抑制作用。

1.奥司他韦:奥司他韦适用于成人及年龄≥1 岁的儿童,肾功能正常的成人给药方式为口服75 mg /次,2 次/ d,疗程为5 d,重症患者治疗剂量和疗程需加倍。

老年人、轻度或中度肝损伤以及妊娠女性无需调整剂量,肾功能不全患者需根据肌酐清除率相应调整剂量。

常见的药物不良反应为恶心、呕吐和头痛,部分患者可能会出现精神障碍并发症。

2.扎那米韦:扎那米韦一般吸入给药,适用于7 岁以上人群。

用药剂量为10 mg/次,每日2 次,疗程为5 d,重症患者疗程可延长至10 d以上。

WHO指南推荐,在没有奥司他韦或不能使用奥司他韦时,重症或疾病进展患者给予扎那米韦吸入治疗。

对于原有并呼吸系统疾病(如哮喘、慢性阻塞性肺病)的患者不建议使用。

3.帕拉米韦:我国已经批准帕拉米韦用于治疗甲型和乙型流感。

适用于重症、无法接受吸入或口服NAI和对其他NAI疗效不佳或产生耐药的患者。

用药剂量为300~600 mg,静脉滴注,1次/d,疗程5 d以上。

当肌酐清除率为10~30 mL/min时需相应调整剂量。

二、病毒RNA聚合酶抑制剂目前国内已上市的病毒RNA聚合酶抑制剂有玛巴洛沙韦和法维拉韦。

1.玛巴洛沙韦:适用于成人及年龄≥12 岁青少年普通型甲型和乙型流感患者,给药方式为单剂次口服,体质量为40~80 kg 的患者使用剂量为40 mg,体质量≥80 kg 的患者使用剂量为80 mg。

抗流感病毒的主要药物有哪些?其作用机制是什么?

使用的原则是什么?

(1)神经氨酸酶抑制剂。

作用机制是阻止病毒由被感染细胞释放和入侵邻近细胞,减少病毒在体内的复制,对甲、乙型流感均具活性。

在中国上市的有两个品种,即奥司他韦和扎那米韦。

大量临床研究显示,神经氨酸酶抑制剂治疗能有效缓解流感患者的症状,缩短病程和住院时间,减少并发症,节省医疗费用,并有可能降低某些人群的病死率,特别是在发病48小时内早期使用效果尤其明显。

(2)M2离子通道阻滞剂。

作用机制是阻断流感病毒M2蛋白的离子通道,从而抑制病毒复制,但仅对甲型流感病毒有抑制作用。

包括金刚烷胺和金刚乙胺两个品种。

神经系统不良反应有神经质、焦虑、注意力不集中和轻度头痛等,多见于金刚烷胺;胃肠道反应有恶心、呕吐,大多比较轻微,停药后可迅速消失。

此两种药物易发生耐药。

抗流感病毒药物的使用原则是:坚持预防隔离与药物治疗并重、对因治疗与对症治疗并重。

应在发病36小时或48小时内尽早开始抗流感病毒药物治疗。

虽然有资料表明发病48小时后使用神经氨酸酶抑制剂亦有效,但是大多数研究对早期治疗疗效更为肯定。

奥司他韦锁定本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目审核。

奥司他韦(Oseltamivir)是一种作用于神经氨酸酶的特异性抑制剂,其抑制神经氨酸酶的作用,可以抑制成熟的流感病毒脱离宿主细胞,从而抑制流感病毒在人体内的传播以起到治疗流行性感冒的作用。

奥司他韦是基于结构的合理药物设计的成功案例,在这种药物的研发过程中大量应用了计算机辅助药物设计的手段,根据靶酶的三维结构有针对性地设计了高效低毒专一性强的神经氨酸酶抑制剂。

罗氏制药有限公司是奥司他韦的专利持有人,目前他们生产的奥司他韦磷酸盐胶囊剂(商品名中国大陆称达菲,港译特敏福,台湾译为克流感)是市场上唯一的奥司他韦制剂。

2005年10月间,由于禽流感在世界范围的扩散,全球掀起一股抢购达菲的风潮,罗氏也因为不肯开放奥司他韦的专利权、限制达菲销售等行为而遭到广泛的谴责。

▲适应症和用法用量奥司他韦特异性抑制神经氨酸酶,对由H5N1、H9N2等亚型流感病毒引起的流行性感冒有治疗和预防的作用。

根据罗氏公司网站公布的信息,在起病后24小时内服用奥司他韦的患者,病程会减短30%-40%,病情会减轻25%,作为预防用药,奥司他韦对流感病毒暴露者的保护率在80%-90%之间。

现在上市的奥斯他韦有两种剂型,一种是胶囊,一种是口服悬浊液。

胶囊的规格是75mg,悬浊液溶剂是水,规格是12mg/mL。

生产商推荐的使用剂量,用于流感治疗,从症状开始的两天起,成人和青少年(13岁以上)每日服用两次,每次75mg,连续是用5天。

一岁以下的婴儿还没有推荐使用的剂量。

对于流感预防,成人和青少年(13岁以上)每日服用75mg,连续服用7天,可以得到6周的保护,服用的时间越长,累计的剂量越大,得到保护的时间越长。

▲不良反应在罗氏提交美国联邦食品和药品管理局的申报材料中指出,奥司他韦主要的不良反应显示为消化道的不适,包括恶心、呕吐、腹泻、腹痛等,其次是呼吸系统的不良反应,包括支气管炎、咳嗽等,此外还有中枢神经系统的不良反应,如眩晕、头痛、失眠、疲劳等。

利巴韦林治疗流感的常用药物及使用建议流感,又称为季节性流行性感冒,是一种由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。

在流感高发季节,许多人会感染这种病毒,导致呼吸道炎症、发热、咳嗽、喉咙疼痛等不适症状。

为了缓解流感症状,利巴韦林成为常用的药物之一。

本文将介绍利巴韦林及其使用建议。

利巴韦林是一种广谱抗病毒药物,能有效抑制多种流感病毒的复制与传播。

它属于一类称为神经氨酸酶抑制剂的药物,通过阻断病毒在宿主细胞内的复制过程,从而减轻流感的症状并缩短疾病的持续时间。

利巴韦林是一种处方药,只能在医生的指导下使用。

一般来说,医生会根据患者的具体情况来决定剂量和使用方式。

通常,利巴韦林是以口服胶囊的形式出现,每颗含有75毫克的活性成分。

在治疗流感时,常见的建议用量为每天两次,每次一颗,疗程一般为5天。

除了剂量,使用利巴韦林还需要注意以下几点:1. 使用时机:在开始服用利巴韦林之前,应尽早向医生咨询并取得处方。

研究表明,在流感起病48小时内开始使用利巴韦林,能够获得最好的疗效。

因此,尽早咨询医生并开始治疗是至关重要的。

2. 服用方式:利巴韦林可以空腹服用或与食物一起服用,具体根据医生指导来决定。

如果胃不适,可以试着在饭后服用,以减轻不适感。

3. 服药完整性:为了确保治疗效果,患者应按照医生指导的剂量和疗程使用利巴韦林,不可随意更改或提前停药。

即使在症状明显缓解后,仍要坚持按时服用,直至疗程结束。

4. 不适症状:利巴韦林的一些常见不适症状包括恶心、呕吐、腹泻等。

如果遇到这些不适症状,可以与医生讨论是否需要减少剂量或采取其他措施来减轻不适。

5. 药物相互作用:患者在使用利巴韦林期间应注意不要与特定药物同时使用,以免产生药物相互作用。

一些与利巴韦林相互作用的药物包括奥司他韦、胆碱酯酶抑制剂等。

需要注意的是,利巴韦林并非适用于所有患者。

孕妇、哺乳期妇女、儿童、老年人和某些特定健康状况的患者可能需要特殊的评估和指导。

因此,在使用利巴韦林之前,务必向医生详细咨询,并告知所有相关的健康信息。

抗流感病毒药物、特殊人群甲流抗流感病毒药选择及肝肾功能不全用药注意事项老人、儿童、产孕妇等特殊人群是甲型流感高发期高危人群,发生重症流感导致急性呼吸窘迫综合征、急性坏死性脑病或多器官功能不全等严重后果,病情严重者危及生命。

抗流感病毒药物重症或有重症流感高危因素在发病48h内开始抗流感病毒药物治疗,早期治疗可获得更好临床效果,出现流感样症状48h后治疗有一定临床获益。

抗流感病毒药物有神经氨酸酶抑制剂、M2离子通道阻滞剂、血凝素抑制剂及 RNA 聚合酶抑制剂。

老年人用药老年人群免疫功能降低、大多患有慢性疾病,更易患流感且易引发严重并发症,80%-95%流感死亡发生在65岁及以上老年人群中。

奥司他韦在用于治疗或预防爆发流感的老年疗养院住院人群是安全有效的。

玛巴洛沙韦在用于治疗年龄≥65岁老年人时可显著改善流感症状并缩短其持续时间。

妊娠期和哺乳期用药孕产妇是罹患流感重症感染高危人群。

妊娠或产后4周女性,在感染流感病毒后容易发展为重症,出现肺内肺外严重并发症;在合并其他疾病时发生重症流感风险更高,准备妊娠和妊娠阶段女性都属于接种流感灭火疫苗优先对象。

孕产妇抗流感病毒药物治疗原则:1、与疑似或确诊甲型流感感染者密切接触后预防性应用抗病毒药物。

2、流感季节,孕产妇考虑流感病毒感染时尽早抗流感病毒治疗。

3、抗流感病毒药物神经氨酸酶抑制剂,在发病48h内开始进行抗病毒治疗,可减少流感并发症、降低病死率、缩短住院时间;发病时间超过48h重症患者可从抗病毒治疗中获益。

肝肾功能不全用药1、肾功能不全用药。

对于肾功能不全患者,磷酸奥司他韦和帕拉米韦需根据肌酐清除率调整剂量,扎那米韦无需调整剂量。

2、肝功能不全用药。

肝功能不全患者使用奥司他韦和扎那米韦无需调整剂量。

夏季流感吃什么药效果最好夏季流感吃什么药效果最好一、解热镇痛类药物:如布洛芬、复方氨酚烷胺片、对乙酰氨基酚等药物;二、抗病毒的药物:如利巴韦林、金刚烷胺、金刚乙胺、无环鸟苷等,可以用于抑制病毒的复制,减少病毒排出,防止病毒扩散;三、神经氨酸酶抑制剂类药物:如磷酸奥司他韦胶囊,可以预防和治疗乙型流感等;四、止咳化痰类药物:用于治疗流感引起的咳嗽、痰多等情况,药物有川贝枇杷膏、强力枇杷露、咳必清片、复方甘草片等。

如果流感一直反复发作难以自愈,最好能够去医院内科积极输液,进行抗感染治疗,配合解热镇痛类、止咳化痰类的药物治疗。

平时也需要注意积极预防流感,多参加身体锻炼,增强体质。

夏季流感注意事项第一、及时用药一般感冒之后,如果确定是流行性感冒的话,应该根据感冒的具体情况选择合适的药物进行治疗,对于是病毒感染所引发的,需要服用抗病毒药物,如果是细菌所引发的,则应该用抗生素。

及时治疗可控制病情,进一步发展,降低患者的痛苦。

第二、保持室内空气清新流行性感冒患者日常所居住的房间空气要清新,应该定期开窗通风,尤其是有打喷嚏、流鼻涕这些症状表现的患者,最好是呼吸呼吸新鲜的空气,并及时开窗,将有病菌的空气排放到外面。

第三、不要洗澡在患上流行性感冒的时候尽量不要洗澡,尤其是年龄过于小的孩子,因为洗澡会导致血液循环变得比较快,容易着凉,可能会导致流行性感冒的症状表现变得更严重。

第四、适当运动患上流行性感冒之后,并不是说所有的运动都不能参加了,可以散散步,到户外走一走,呼吸呼吸新鲜的空气,但对于比较剧烈的运动,特别是打球、跑步等尽量限制,不然会加重身体的负荷,可能会引发病毒性心肌炎,对心脏造成损伤。

患上流行性感冒期间,要注意少去人多聚集的地方,避免交叉感染,同时也注意调节饮食,多吃清淡的食物,不要吃辛辣刺激性的食物,可多摄入新鲜的蔬菜和水果,保持良好的心情,多个方面如能做好,可缩短流行性感冒的病程,能加快好转减轻患者痛苦。

常用的抗病毒药物及使用说明随着病毒性疾病的增多,抗病毒药物的研发和使用变得越来越重要。

抗病毒药物可以帮助人们抵抗病毒感染,缓解症状,甚至减少并发症的发生。

本文将介绍一些常用的抗病毒药物及其使用说明,帮助读者更好地了解和应对病毒性疾病。

一、抗流感药物抗流感药物主要用于治疗流感病毒感染,包括甲型流感病毒和乙型流感病毒。

常见的抗流感药物有奥司他韦、扎那米韦和阿那米韦等。

奥司他韦是一种神经氨酸酶抑制剂,通过抑制病毒复制来减轻症状。

它适用于治疗12个月及以上的患者,每日口服两次,持续5天。

但需要注意的是,奥司他韦在孕妇和哺乳期妇女中的安全性尚未确定。

扎那米韦是一种核苷酸类似物,通过抑制病毒RNA聚合酶来阻断病毒复制。

它适用于治疗12岁及以上的患者,每日口服两次,持续5天。

扎那米韦的主要不良反应是恶心、呕吐和头痛等。

阿那米韦是一种核苷类似物,通过抑制病毒复制来减轻症状。

它适用于治疗12岁及以上的患者,每日口服两次,持续5天。

阿那米韦的不良反应包括恶心、呕吐和腹泻等。

二、抗疱疹药物抗疱疹药物主要用于治疗疱疹病毒感染,包括单纯疱疹病毒和带状疱疹病毒。

常见的抗疱疹药物有阿昔洛韦、曲安奈德和伏立康等。

阿昔洛韦是一种DNA聚合酶抑制剂,通过抑制病毒DNA合成来减轻症状。

它适用于治疗成人和儿童的各种疱疹病毒感染,包括单纯疱疹、带状疱疹和生殖器疱疹等。

阿昔洛韦可以口服或静脉注射,具体用法和剂量需根据患者情况而定。

曲安奈德是一种局部应用的抗炎药,适用于治疗皮肤和黏膜的疱疹病毒感染。

它可以作为外用药膏或喷雾剂使用,每日使用3-4次,持续5-7天。

曲安奈德的不良反应主要是皮肤刺激和过敏反应。

伏立康是一种免疫调节剂,通过增强机体免疫力来抑制病毒复制。

它适用于治疗成人和儿童的带状疱疹病毒感染,每日口服三次,持续7天。

伏立康的主要不良反应是恶心、呕吐和头痛等。

三、抗艾滋病病毒药物抗艾滋病病毒药物主要用于治疗艾滋病病毒感染,包括人类免疫缺陷病毒(HIV)感染。

Oseltamivir奥司他韦|抗流感病毒药传奇简介流感是一种严重的呼吸道病毒感染,由于每年的流行病和无法预测的大流行病,造成了大量的发病率和死亡率。

仅在美国,每年就有10-20%的人口受到流感病毒的影响,导致大约11万人住院,2万多人死亡,造成的损失估计达120亿美元。

自从1500年以来,世界发生了22次大流感,平均每25年发生一次。

20世纪最近的几次流感分别是:1918年西班牙流感,造成全球2000-5000万人死亡;1957年亚洲流感(100-200万人死亡),1968年香港流感(约70万人死亡),以及1977年俄罗斯流感。

2002年11月,传染性非典型肺炎(简称SARS),29个国家报告临床诊断病例病例8422例,死亡916例。

2004年初,禽流感病毒,全球共有15个国家和地区的393人感染,其中248人死亡,死亡率63%。

2009年3月,在墨西哥暴发的“人感染猪流感”疫情,蔓延到214个国家和地区,导致近20万人死亡。

H7N9型禽流感是一种新型禽流感,于2013年3月底在上海和安徽两地率先发现。

截至2015年01月10日,全国已确诊134人,37人死亡,76人痊愈。

从上述数据可知,“大流感”对人类具有无差别杀伤力。

因此,人们想方设法解决流感病毒问题。

预防流感的主要方法是接种疫苗。

然而,为大部分人口生产足够的疫苗需要6-8个月,并且疫苗储存期只有18个月,而且应该在接触病毒前至少四个星期注射才有效。

并且,流感病毒随着季节变化而发生变异,这意味着每年需要生产一种新疫苗。

作为疫苗接种的替代品,抗病毒药物可以用于防治流感。

其中,奥司他韦(Oseltamivir)是一款非常有效的抗流感病毒药物。

今天,小编将带领大家一起走进奥司他韦研究之路1奥司他韦的发现人们已经证实病毒包膜上的一些分子实体为药物相互作用的潜在靶点,即M2蛋白、血凝素和神经氨酸酶(唾液酸酶)。

M2蛋白是病毒脂质包膜上的一个离子通道,它控制依赖pH的核糖核酸蛋白释放,从而导致病毒脱壳。

抗病毒药物在流感治疗中的应用流感,这个在日常生活中并不陌生的词汇,每当季节交替、气温变化时,它就可能悄然来袭。

流感病毒的传染性强,传播速度快,往往会在短时间内让许多人“中招”。

而在对抗流感的“战役”中,抗病毒药物扮演着至关重要的角色。

我们先来了解一下流感病毒。

它是一种 RNA 病毒,分为甲、乙、丙、丁四型。

其中,甲型流感病毒最容易发生变异,引发大流行;乙型流感病毒则相对较为稳定,多引起局部暴发;丙型流感病毒致病性较弱;丁型流感病毒主要感染牛等家畜。

当人体感染流感病毒后,会出现一系列症状,如发热、咳嗽、乏力、肌肉酸痛等。

如果不及时治疗,可能会引发肺炎、心肌炎等严重并发症,甚至危及生命。

这时候,抗病毒药物就成了我们对抗流感的有力武器。

目前,临床上常用的抗流感病毒药物主要有两类:神经氨酸酶抑制剂和 M2 离子通道阻滞剂。

神经氨酸酶抑制剂是目前治疗流感的首选药物,包括奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦。

奥司他韦是口服剂型,使用较为方便,通常在出现症状后的 48 小时内服用效果最佳。

它能通过抑制流感病毒表面的神经氨酸酶活性,阻止病毒从被感染的细胞中释放,从而减少病毒的传播。

扎那米韦是吸入剂型,适用于成人及 7 岁以上儿童,对于一些不能口服药物或者对口服药物反应不佳的患者来说是一个不错的选择。

帕拉米韦是静脉注射剂型,主要用于重症流感患者的治疗。

M2 离子通道阻滞剂的代表药物是金刚烷胺和金刚乙胺。

但由于流感病毒对这类药物的耐药性较高,目前已较少使用。

在使用抗病毒药物治疗流感时,需要注意以下几点。

首先,用药时机非常关键。

一般来说,在症状出现后的 48 小时内用药效果最好,可以显著缩短病程,减轻症状,降低并发症的发生风险。

但对于一些重症患者、高危人群(如老年人、婴幼儿、孕妇、患有慢性基础疾病的人群等),即使发病时间超过 48 小时,仍建议使用抗病毒药物进行治疗。

其次,要严格按照医嘱用药,不能自行增减药量或停药。

不同的药物有不同的剂量和使用方法,例如奥司他韦,成人和 13 岁以上青少年的推荐剂量是每次 75 毫克,每日 2 次,共 5 天;儿童则需要根据体重来计算剂量。

流感病毒的耐药性和抗病毒药物的研究进展

流感病毒的耐药性是流感病毒对抗病毒药物产生抵抗的能力。

随着抗病毒药物的广泛使用,流感病毒的耐药性已经成为一个全球性的问题。

目前,流感病毒对M2离子通道抑制剂广泛耐药,因此该类药物已不再被推荐用于临床流感的治疗。

而NAI的代表性药物奥司他韦仅在症状出现后48小时内开始使用有效,且一些病毒突变已显示出对其的耐药性。

因此,迫切需要寻求更多针对流感病毒治疗的药物。

目前被批准用于流感治疗的抗病毒药物主要是神经氨酸酶抑制剂(NAI),包括奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦。

这些药物通过抑制流感病毒表面的神经氨酸酶活性,阻止病毒从宿主细胞中释放,从而起到抗病毒作用。

然而,由于流感病毒的不断进化,包括抗原漂移、抗原转移和模板转换等机制,导致病毒对NAI的耐药性不断增加,使得治疗效果受到限制。

为了应对流感病毒的耐药性,研究人员正在不断探索新的抗病毒药物和治疗策略。

例如,针对流感病毒的不同生命周期阶段开发新的药物,如病毒进入抑制剂、病毒转录抑制剂等,以期能够更有效地抑制病毒的复制和传播。

此外,基于结构生物学的药物设计和开发也是目前研究的热点之一,通过对流感病毒蛋白质结构的深入解析,有望发现新的药物靶点并开发出具有更高选择性和更低毒性的抗病毒药物。

总之,流感病毒的耐药性是一个严峻的问题,需要全球范围内的合作和努力来应对。

研究人员需要不断探索新的抗病毒药物和治疗策略,以期能够更有效地预防和治疗流感病毒感染。

抗流感药物靶点及其抑制剂流感病毒是一种负螺旋单链RNA病毒,属于正黏病毒科。

根据病毒核蛋白(nucleoproteins,NP)及基质蛋白(matrix proteins,M1)的抗原决定簇不同,流感病毒被分为三类:甲型(A)、乙型(B)、丙型(C)。

流感病毒颗粒结构大致相似(如图1),自内而外可分成核心、基质蛋白以及包膜三部分。

病毒子通常呈圆形,长丝状。

甲型和乙型流感病毒核酸有八个RNA节段,负责编码十种蛋白,包括血凝素(HA)、神经氨酸酶(NA)、酸性蛋白(PA)、碱性蛋白1(PB1)、PB2、核蛋白(NP)、基质蛋白(M1)、离子通道蛋白(M2)、非结构蛋白(NS1)、核输出蛋白(NEP或NS2)。

此外,大多数甲型流感病毒还有线粒体靶向的寡聚PB1-F2蛋白[1],报道其与细胞凋亡以及病毒毒力有关。

这些病毒RNA片段同NP 结合并缠绕形成病毒核糖核蛋白体(vRNP),vRNP再与三聚的RNA聚合酶(PA、PB1、PB2)结合形成核糖核苷酸,负责RNA的复制和转录,这种结合模式确保了病毒RNA对于核酸酶保持敏感。

丙型流感病毒只有七个RNA节段。

基因组分节段的特点为流感病毒高频率基因重配提供了条件。

病毒核心被外部的脂蛋白膜包围,在脂膜上有基质蛋白M1,其是病毒颗粒的主要蛋白,并通过化学键结合到vRNP。

M2蛋白为具有离子通道活性的跨膜蛋白。

乙型流感病毒缺乏M2蛋白,但是一种叫做BM2的蛋白可以起到类似M2蛋白作用。

病毒最外层的包膜是包裹基质蛋白的磷脂双分子层,该膜来源于宿主细胞的细胞膜。

膜表面具有两类非常重要的“刺突”,即两种糖蛋白,HA和NA。

乙型流感病毒表面抗原相对简单,仅有一种HA 和一种NA。

对于甲型流感,根据病毒表面抗原HA及NA的不同,其可进一步细分为16个HA亚型(H1 ~ H16)、9个NA亚型(N1 ~ N9)[2]。

图1 甲型流感病毒结构模式图[3]三种类型流感病毒的宿主范围也是有区别的:甲型流感病毒能够感染哺乳类动物(人、猪、马等)和禽类,乙型流感病毒主要在人类和猪间传播,丙型流感病毒只在人类传播。

另外,三种病毒的变异性及危害性从大到小依次是甲型、乙型、丙型,因此,对人类危害性最大的是甲型流感病毒。

流感病毒感染及增殖过程图2 流感病毒感染及增殖机制[4]如图2所示,流感病毒感染及增殖过程可大致分为黏附→内吞→融合→去包膜→入核→vRNA合成→蛋白合成→出核→组装→出芽→释放等阶段。

首先,流感病毒包膜表面抗原HA识别并粘附到宿主细胞膜表面糖脂或糖蛋白上的唾液酸(sialic acid,SA)受体上,在粘附阶段,神经氨酸酶的唾液酸酶活性阻止HA与气管上皮细胞粘液层唾液酸的结合,从而强化病毒感染。

接着,在受体介导的细胞内吞作用下,结合于宿主细胞表面的病毒进入宿主细胞并形成胞内体(endosome)。

胞内体内的低pH条件启动HA“融合域”构象转化,导致病毒包膜与胞内体膜发生融合。

与此同时,非糖基化基质蛋白M2离子通道被激活,形成进入细胞内膜的内向质子流,引发基质蛋白M1与vRNP的解离。

然后,vRNP被转运进入细胞核,启动病毒遗传信息的复制和转录。

RdRP以及NP对流感病毒的转录和复制具有重要意义。

新合成的NP以及RNA聚合酶也被转入细胞核,与新和成的vRNA结合形成子代vRNP。

在非结构性的核输出蛋白NEP/NS2及基质蛋白M1介导下,核内形成的子代vRNP被转运出宿主细胞核进入细胞浆,经装配形成成熟病毒颗粒。

出芽后的新病毒颗粒仍然通过HA-SA键吸附于宿主细胞表面,经NA水解SA释放子代病毒,造成病毒的扩散与传播[5]。

抗流感病毒靶点及其抑制剂预防和治疗流感,通常采用疫苗和抗流感化学药物。

流感病毒不断地变异,常规疫苗可能难以预防治疗新病毒引发的流感大爆发,因此,抗流感化学药物研究具有非常重要的意义。

总的来说,目前的抗流感化学药物有两个大的研究方向,分别针对流感病毒本身功能蛋白和宿主细胞潜在靶点。

基于宿主的抗流感病毒靶标及抑制剂基于宿主的抗流感病毒靶标包括蛋白酶和囊泡质子ATP酶以及激酶等,然而这类药物对于非感染组织的潜在毒性还有待评价。

(1)蛋白酶前体蛋白HA0剪切位点的性质决定了能够剪切HA0的宿主蛋白酶类型,直接影响病毒嗜组织性和致病力。

在高致病性H5和H7禽流感病毒中,HA0剪切位点含有多碱基序列,可被宿主细胞内广泛存在的碱性氨基酸蛋白酶或者PC6蛋白酶剪切,引起鸟类致死性的全身感染[6, 7]。

然而,在一般的甲型流感病毒中,蛋白酶剪切位点表达的是单个精氨酸残基,只能被内蛋白酶识别,同时这种蛋白酶仅在鸟类肠道以及鸟类与哺乳动物的呼吸道中表达,极大地限制病毒在宿主体内的传播[8, 9]。

事实上,如图3所示,已知的蛋白酶抑制剂,包括萘莫司他(Nafamostat)、卡莫司他(Camostat)等,均对甲、乙型流感病毒表现出较好的体内外选择性抑制作用[5]。

图3 蛋白酶及V-ATPase抑制剂(2)囊泡质子ATP酶(V-ATPase)选择性V-ATPase抑制剂通过升高前溶酶体内部pH,从而抑制HA从非融合构象向融合构象的转化,进而实现病毒复制的抑制。

针对该靶点的化合物有1994年报道的Norakin(如图3)。

针对流感病毒自身功能蛋白的靶点及抑制剂该类化学药物根据病毒作用部位不同,可分为三大类,分别针对病毒核心(RdRP、NP)、病毒基质蛋白(M2)、病毒包膜突触(HA、NA),下面就它们的抑制剂作简单介绍。

(1)RdRP 流感病毒RdRP进化中高度保守,与哺乳动物的RNA聚合酶完全不同,流感病毒RdRP同时具有复制酶和核酸内切酶活性。

感染早期阶段,RdRP 以vRNA为模板合成mRNA,具有转录功能;病毒感染晚期,RdRP构象转变,以vRNA为模板合成互补的cRNA,再以合成的cRNA为模板合成vRNA,从而实现复制功能。

RdRP由异三聚的PA、PB1、PB2三个亚基构成,也称为3P复合体。

PB1位于3P复合体的核心,其N端和C端分别与PA亚基的C端、PB2亚基N端相连,形成稳定蛋白复合物。

PB1亚基通过不同构象结合vRNA或cRNA,分别合成mRNA(或cRNA)、vRNA,从而履行转录、复制功能。

其构象的转换也是PB2帽子结合位点与内切酶活性位点激活的一个原因[10]。

如图4所示,化合物A 是近年报道的靶向PB1的化合物,其IC值为0.5 µM[11]。

50PB2亚基具有多重功能。

首先,PB2亚基318-483位氨基酸残基区域能够与宿主mRNA引物帽结构结合[12],从而启动转录过程。

其次,PB2亚基C端678-757位氨基酸残基区域存在二重核定位信号(NSL),与RNA聚合酶通过核孔转运至细胞核内有关。

第三,PB2亚基能够增强聚合酶复合物的稳定性,这可能是PB2亚基能够增强流感病毒对外界温度适应性的原因[13]。

最后,研究发现PB2亚基R702、K627分别与病毒宿主选择性[14]、致病性[15]有密切关系。

如图4所示,化合物B 为近年报道的靶向PB2的化合物,其抑制A/H3N2的IC为7.5 µM[16]。

50图4 RdRP的抑制剂PA也是3P复合体一个非常重要的亚基。

Yuan[17]和Dias[18]分别在Mg2+、Mn2+存在下,获得了PA亚基N末端的晶体结构,验证了PA亚基内存在核酸内切酶活性位点,也表明该核酸内切酶具有双离子介导的作用机制。

其次,PA亚基为磷酸化蛋白,1~247位氨基酸残基区域是其介导蛋白质水解的功能区,其水解活性与聚合酶活性呈正相关[19]。

再者,PA亚基也能够与vRNA、cRNA启动子特异性结合,163~178位氨基酸的突变,导致PA亚基与cRNA结合力降低,聚合酶活性的抑制[20]。

另外,PA亚基124~139及186~247两个氨基酸残基区域存在两个核定位(NSL)信号,这与PB1亚基穿核运输及核内聚集相关[21]。

2008年,通过共沉淀结晶的方法,He等[22]获得了H5N1亚型AIV的PAC -PB1N蛋白复合物的晶体结构,由于二者相互作用的残基在甲型流感中高度保守,这为新一代抗流感药物的设计提供了新靶标。

2012年,Muratore[23]通过虚拟筛选发现图 4所示化合物C,其可以干扰PA、PB1蛋白正确结合,其抑制病毒斑形成的ED50为20 µM左右。

2013年,Massari[24]报道了化合物D,也是PAC -PB1N相互作用抑制剂,结构如图 4所示,其对A/H1N1亚型AIV的EC50一般为20 µM。

2014年,Pagano[25]报道了两个化合物(如图 4所示化合物E、F),其抑制A/H1N1亚型AIV的IC50均为1 µM。

利巴韦林(Ribavirin)和Favipiravir(T-705)是两个核苷类的RdRP抑制剂(图 4),IC50值分别为6.8~37 µM、1 µM。

前者很早就已上市,是一种广谱抗病毒药物,后者目前处于临床Ⅲ期(日本)。

T-705是一种前药,代谢活化后,通过竞争性结合GTP抑制流感病毒RdRP。

与Ribavirin比较,其不影响宿主DNA/RNA的合成,仅轻度抑制宿主次黄嘌呤核苷酸脱氢酶,高剂量下无显著细胞毒性,安全性更高。

同时,T-705对NAI、M2I耐药病毒株也有效[26]。

因此,T-705是一个具有很大市场潜力的药物。

(2)NP核蛋白占病毒蛋白总量的30%,其N端含有一个RNA结合区域以及两个核蛋白-核蛋白相互作用区域。

NP作为结构蛋白组成vRNP,与病毒宿主的特异性也有关,同时,参与病毒复制的多个阶段,包括:在双重核定位信号作用下,vRNP进入宿主细胞核过程;vRNA在宿主细胞核内的合成;通过与PB1和PB2的相互作用对多聚酶活性的调节;通过与M1/NS2相互作用对vRNP出核的调控。

NP含有一种胞浆聚集信号,通过与丝状肌动蛋白相互作用,导致NP在病毒感染后期滞留在胞浆。

2006年,Ye等[27]完成了对A/WSN/33流感病毒NP晶体结构的解析,揭示了NP尾环介导的NP聚合。

不同亚型的A型流感病毒尾环的组成氨基酸进化中高度保守,其上30个氨基酸残基的单个突变就可导致NP聚合能力的完全丧失,因此,尾环上的结合口袋成为NP靶向抗流感药物的潜在靶点。

2006年,香港大学袁国勇课题组[28]发现了名为nucleozin的小分子化合物,其靶向NP聚集,阻断NP转运入核,从而抑制H1N1、H3N2、H5N1亚型AIV的感染,证实了NP 可作为抗流感靶点。

2012年,丁克课题组[29]通过对nucleozin的改构,发现了化合物G(如图5),其针对各种H3N2、H1N1的IC50值的范围为0.5~4.6 μM,对金刚烷胺耐药的A/WSN/33(H1N1)、奥司他韦耐药的A/WSN/1933(H1N1,274Y)病毒株也有一定效果。