砂土液化

- 格式:pptx

- 大小:406.42 KB

- 文档页数:13

砂土液化形成条件

砂土液化形成机制是饱和的疏松粉、细砂土体在振动作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受从砂土骨架转向水,由于粉和细砂土的渗透力不良,孔隙水压力会急剧增大,当孔隙水压力大到总应力值时,有效应力就降到0,颗粒悬浮在水中,砂土体即发生液化。

砂土液化后,孔隙水在超孔隙水压力下自下向上运动。

砂土液化的形成条件:

(1) 砂土特性

a.通常以砂土的相对密度砂土的粒径和级配来表征砂土的液

化条件,dr越大越难液化,不均匀系数越小,粒径越均匀越易液化。

b.饱水砂层埋藏条件直接在地表出露的饱水砂层最易于液化。

地下水埋深愈浅,非液化盖层愈薄,则愈易液化。

c.成因时代特征

具备上述的颗粒细、结构疏松、上覆非液化盖层薄和地下水埋深浅等条件,而又广泛分布的砂体,主要是近代河口三角洲砂体和近期河床堆积砂体,其中河口三角洲砂体是造成区域性砂土液化的主要砂体。

已有的大区域砂土地震液化实例,主要形成于河口三角洲砂体内。

往往是有史时期或全新世形成的硫松沉积物。

(2)地震强度及持续时间

引起砂土液化的动力是地震加速度,显然地震愈强、加速度愈大,则愈容易引起砂土液化。

今天。

砂土液化的判别方法

嘿,朋友们!今天咱来聊聊砂土液化这个事儿。

你说砂土液化像啥呢?就好比是砂土突然得了一场“怪病”,变得稀里哗啦的!

砂土液化可不是开玩笑的事儿啊!那怎么判别它呢?咱先看看砂土本身呀。

就像挑水果一样,得看看这砂土“长得”咋样。

如果它松松垮垮的,好像没什么精神头,那可得多留意了。

然后呢,再看看周围的环境。

要是这地方老是晃来晃去,比如地震频发,那砂土可就危险啦!这就好像一个人总在动荡的环境里,也容易出问题呀。

还有啊,砂土的含水情况也很重要。

要是水太多了,就像给砂土洗了个“大水澡”,那它能不变得奇怪吗?就好比面团和多了水,稀稀的。

咱再想想,如果在这片砂土上盖房子,房子会不会摇摇晃晃的呢?要是会,那很可能就是砂土液化在捣乱呢!这就像你走在路上,突然地变得软绵绵的,那还不吓人啊!

砂土液化有时候还挺会隐藏的呢,你可得睁大双眼仔细瞧。

比如说,有些地方表面上看起来好好的,没啥异样,可说不定下面已经在悄悄变化了呢。

这就跟有些人表面看着挺正常,实际心里不知道在琢磨啥呢。

你说要是没发现砂土液化,后果会咋样?哎呀,那可不得了!房子可能会倒,路可能会塌,这可不是闹着玩的呀!所以咱得重视起来,不能马虎。

咱可以通过一些专业的方法来判别砂土液化呀。

就像医生给病人看病似的,各种检查都来一遍。

看看砂土的物理性质呀,分析分析它的成分呀。

总之呢,砂土液化这事儿不能小瞧。

咱得像个侦探一样,仔细去观察、去判别。

可别等出了问题才后悔莫及呀!砂土液化关系到我们的生活和安全,大家都要上心呀!咱得把砂土液化这个“小怪兽”给牢牢抓住,不能让它捣乱!。

砂土液化及其判别的微观机理研究一、本文概述《砂土液化及其判别的微观机理研究》这篇文章旨在深入探讨砂土液化的微观机理,以及如何通过微观机理的分析来判别砂土液化的可能性。

砂土液化是一种在地震等动力荷载作用下,砂土颗粒间的有效应力降低或完全丧失,导致砂土呈现液态化的现象。

这种现象对土木工程结构,特别是桥梁、堤坝、地下管线等基础设施的安全构成了严重威胁。

因此,对砂土液化的微观机理及其判别方法的研究具有重要的理论价值和工程实践意义。

本文首先介绍了砂土液化的基本概念、产生条件及其对工程结构的影响,然后从微观角度出发,分析了砂土颗粒间的相互作用、应力传递机制以及液化过程中颗粒间的动态变化。

在此基础上,本文提出了基于微观机理的砂土液化判别方法,包括利用颗粒尺寸、形状、排列方式等微观参数来预测砂土液化的可能性。

本文的研究方法包括理论分析、室内试验和数值模拟。

通过室内试验,模拟了地震等动力荷载作用下的砂土液化过程,观察了砂土颗粒间的动态变化,验证了理论分析的正确性。

数值模拟则进一步揭示了砂土液化过程中微观参数的变化规律,为砂土液化的判别提供了依据。

本文的研究成果不仅有助于深入理解砂土液化的微观机理,也为砂土液化的判别提供了新的思路和方法。

本文的研究对于提高土木工程结构的安全性和稳定性,具有重要的工程实践价值。

二、砂土液化的微观机理砂土液化是指在地震、波动或其他动力荷载作用下,原本固态的砂土颗粒失去其稳定性,表现出类似液态的行为。

这一过程涉及到砂土颗粒间的相互作用、颗粒排列、孔隙水压力变化以及应力传递等复杂的微观机理。

砂土由大小相近的颗粒组成,颗粒间通过接触点传递力。

在静态或低应力状态下,颗粒间主要通过摩擦力维持稳定。

然而,在强烈的动力作用下,颗粒间的摩擦力可能不足以抵抗外部荷载,导致颗粒间的相对位移增大,砂土的整体稳定性降低。

颗粒的排列方式也直接影响砂土的力学性质。

紧密的颗粒排列能够提供更好的应力传递路径,而松散的排列则容易在动力作用下发生变形。

砂土地震液化1、砂土地震液化的概念及研究意义饱和沙土在地震、动力荷载或其他外力作用下,受到强烈振动二丧失抗剪强度,使砂粒处于悬浮状态,致使地基失效的作用或现象称为砂土液化或震动液化。

地震导致的砂土液化现象在饱水疏松砂层广泛分布的海滨、湖岸、冲积平原,以及河漫滩、低阶地等地区尤为发育。

其危害性归纳起来有以下四个方面:(1) 地面沉降及地面塌陷:饱水疏松砂因振动而变密,地面也随之而下沉。

(2) 地基失效:随粒间有效正应力完全丧失。

建于这类地基上的建筑物就产生强烈沉陷、倾倒以至倒塌。

(3)涌砂:涌出的砂覆盖农田,压死作物,使沃土盐渍化,砂碛化,同时造成河床、渠道、井筒等淤塞,失农业灌溉设施受到严重损害。

(4) 滑塌:由于下伏砂层或敏感粘土层地震液化和流动,可引起大规模滑塌。

2、砂土地震的液化机理及影响因素饱和砂土是砂和水的复合体系。

在震动作用下,饱和砂土是否发生液化,取决于砂和水的特征,是二者矛盾斗争发展的结果。

2.1砂土地震液化的机理砂土是一种松散物质,主要依靠颗粒间的摩擦力承受外力和维持自身稳定,而这种摩擦力取决于粒间的法相压力:τ=σ·tgυ砂土受地震时,砂粒受到其值等于振动加速度与颗粒质量乘积的惯性力的反复作用。

由于颗粒之间没有内聚力或内聚力很小,在惯性力周期性反复作用下,各颗粒就都处于运动状态,它们之间必然产生相互错动并调整其相互位置,以便降低其总势能,最终达到最稳定状态。

砂土要变密实就势必排水。

在急剧变化的周期性荷载作用下,所伴随的空隙度减少都要求排挤出一些水,且透水性变差。

如果砂土透水性不良而排水不畅,则前一周期的排水尚未完成,后一周期的孔隙度再减少了,应排除的水来不及排走,而水又是不可压缩的,于是就产生了剩余水压力或超孔隙水压力,随着振动时间的增长,剩余空隙水压力不断地叠加而积累增大,使砂土的抗剪强度不断降低,甚至完全丧失,以上就是砂土液化的形成机制。

2.2砂土地震液化的影响因素饱和砂土和地震动是发生振动液化的必备条件,影响砂土液化的因素主要有:土地类型及性质、饱和砂土的埋藏条件以及地震动的强度及持续时间。

砂土流动液化全过程的固-液相变演化机理及其数值

模拟

砂土流动液化是一种在地震或其他振动作用下,砂土中的颗粒失去接触力而形成流体化的行为。

砂土流动液化的全过程可以分为原始相变、进一步液化和稳定相变三个阶段。

在原始相变阶段,由于地震或振动的作用,颗粒之间的摩擦力减小,颗粒开始失去接触力并形成颗粒间的空隙。

这导致砂土体积升高,体积密度降低,固液两相开始分离。

在进一步液化阶段,随着颗粒间空隙的增加,砂土开始流动化,并且体积继续增大。

颗粒间的液化能力逐渐增强,流动化的速度也逐渐加快。

在稳定相变阶段,当砂土的液化能力达到最大值时,流动化速度达到最大值,在此时稳定相变开始。

颗粒间的液化能力逐渐减弱,颗粒受到重力的作用逐渐重新接触并形成固态结构。

数值模拟是研究砂土流动液化机理的一种重要方法。

通过建立砂土的物理模型和力学模型,可以通过数值方法模拟砂土颗粒和液相之间的相互作用过程。

常用的数值模拟方法有离散元法(DEM) 和流体力学方法(CFD)。

离散元法能够模拟单个颗粒的运动和相互作用,可以揭示颗粒间的力学行为。

流

体力学方法可以模拟液相的流动行为,通过求解连续介质的动力学方程和流体的运动方程,可以得到砂土颗粒和液相之间的相互作用。

通过数值模拟,可以研究砂土流动液化的微观机理和宏观行为,揭示砂土颗粒排列和流动的规律,预测液化的发生时机和范围,为液化灾害的预防和控制提供理论依据。

此外,对于砂土流动液化的数值模拟研究还需要考虑多物理场的耦合效应,如颗粒间的接触力、湿度变化等因素。

砂土地震液化1、基本概况1.1、砂土液化饱和砂土在地震动荷载或其他外动力作用下,砂土受强烈振动后致使土体丧失强度,土粒处于悬浮状态,造成地基失效的作用或现象。

2.2、砂土地震液化的危害(1)涌砂砂土强度丧失后,砂涌出并掩埋作物,使土壤盐渍化、砂质化。

(2)地基失效持续的振动使砂土中土粒间原有应力减少乃至完全失效。

(3)滑塌地表以下一定厚度的砂土受到地震液化而产生滑坡。

(4)地面沉降饱和疏松砂土因振动而趋于密实,地面随之下沉。

(5)地面塌陷地震时砂土中空隙水压力剧增,当砂土出露地表或其上覆土层较薄时,即发生喷砂冒水,造成地下掏空,地表塌陷。

2、形成机制和影响因素2.1、砂土地震液化的形成机制饱和砂土在地震作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受由砂土体骨架转向水。

由于砂土渗透性不良导致排水不畅,使孔隙水压力积累,从而粒间应力减少,当粒间应力减少至0时,即发生砂土液化。

2.2、影响砂土地震液化的因素(1)土体类型和性质以及砂土粒径和级配表征砂土液化条件。

其因素、以砂土的相对密实度Dr指标与影响如表1所示(2)饱和砂层的埋藏条件如表2所示表2 影响砂土地震液化的因素之埋藏条件(3)地震强度实测地震时最大地面加速度,计算在地下某一深度处由于地震而产生的实际剪应力,再用以判定该深度处的砂土能否液化。

(4)地震持续时间地震持续时间越长,其产生的等效剪应力循环次数N越多。

而地震持续时间与地震震级有关。

如表3所示3、砂土地震液化的判别和防护3.1、砂土地震液化的判别 (1)砂土地震液化的初步判别 ① 6度时,饱和砂土不进行液化判别② 饱和砂土其地质年代为第四纪晚更新世(Q 3)及其以前时,7、8度时可判为不液化③ 浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水深度符合下列条件之一时,不考虑液化影响d u >d 0+d b -2 d w >d 0+d b -3 d u +d w >1.5d 0+2d b -4.5d w :地下水深度(m) d u :上覆非液化土层厚度(m)d b :基础埋置深度,不超过2m 应采用2md 0:液化土特征深度(m ),对应地震烈度7度、8度、9度分别取7m 、8m 、9m ,计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除。

1

111111111

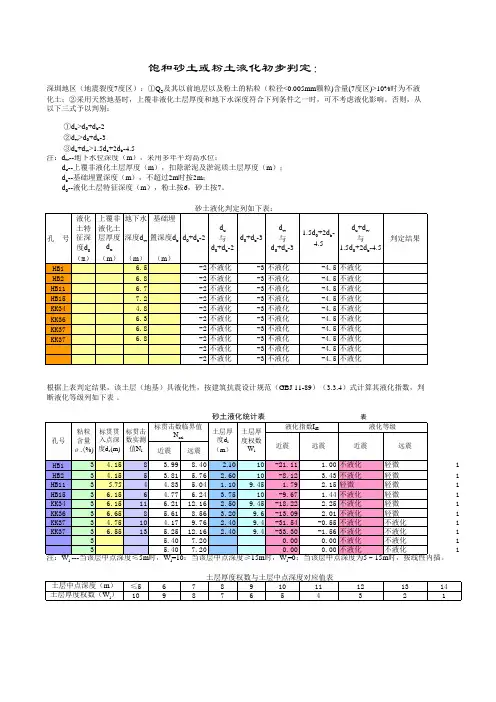

根据上表判定结果,该土层(地基)具液化性,按建筑抗震设计规范(GBJ 11-89)(3.3.4)式计算其液化指数,判断液化等级列如下表 。

d u --上覆非液化土层厚度(m ),扣除淤泥及淤泥质土层厚度(m ); d b --基础埋置深度(m ),不超过2m 时按2m ; d 0--液化土层特征深度(m ),粉土按6,砂土按7。

饱和砂土或粉土液化初步判定:

深圳地区(地震裂度7度区):①Q 3及其以前地层以及粉土的粘粒(粒径<0.005mm 颗粒)含量(7度区)>10%时为不液化土;②采用天然地基时,上覆非液化土层厚度和地下水深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响。

否则,从以下三式予以判别:注:d w --地下水位深度(m ),采用多年平均高水位;

①d u >d 0+d b -2 ②d w >d 0+d b -3 ③d u +d w >1.5d c +2d b -4.5

i i i。

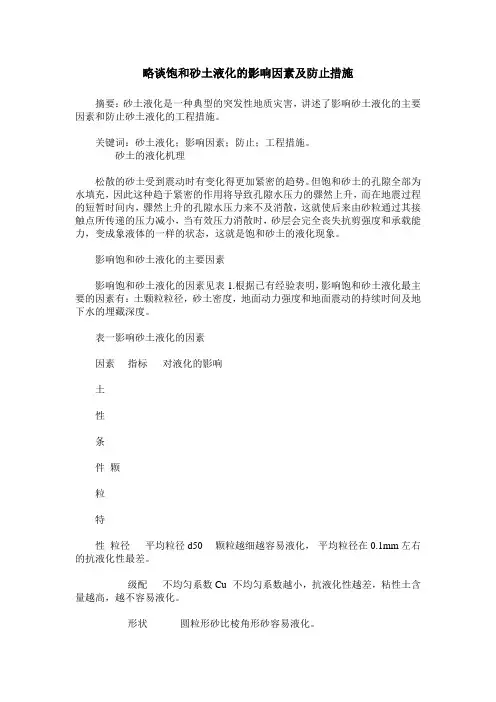

略谈饱和砂土液化的影响因素及防止措施摘要:砂土液化是一种典型的突发性地质灾害,讲述了影响砂土液化的主要因素和防止砂土液化的工程措施。

关键词:砂土液化;影响因素;防止;工程措施。

砂土的液化机理松散的砂土受到震动时有变化得更加紧密的趋势。

但饱和砂土的孔隙全部为水填充,因此这种趋于紧密的作用将导致孔隙水压力的骤然上升,而在地震过程的短暂时间内,骤然上升的孔隙水压力来不及消散,这就使后来由砂粒通过其接触点所传递的压力减小,当有效压力消散时,砂层会完全丧失抗剪强度和承载能力,变成象液体的一样的状态,这就是饱和砂土的液化现象。

影响饱和砂土液化的主要因素影响饱和砂土液化的因素见表1.根据已有经验表明,影响饱和砂土液化最主要的因素有:土颗粒粒径,砂土密度,地面动力强度和地面震动的持续时间及地下水的埋藏深度。

表一影响砂土液化的因素因素指标对液化的影响土性条件颗粒特性粒径平均粒径d50 颗粒越细越容易液化,平均粒径在0.1mm左右的抗液化性最差。

级配不均匀系数Cu 不均匀系数越小,抗液化性越差,粘性土含量越高,越不容易液化。

形状圆粒形砂比棱角形砂容易液化。

密度孔隙比e相对密度Dr 密度越高,液化可能性越小。

结构性渗透性渗透系数k 渗透性低的砂土容易液化。

颗粒排列胶结程度均匀性原状土比结构破坏土不易液化,老砂层比新砂层不易液化。

压密状态超固结比OCR 超压密砂土比正常压密砂土不易液化。

埋藏条件排水条件孔隙水向外排出的渗径长度边界土层渗透性液化砂层厚度排水条件良好有利于孔隙水压力的消散,能减小液化的可能性。

应力历史受过地震的砂土比未受过地震的砂土不易液化,但发生过液化又重新被压密的砂土,却较易重新液化。

动荷地震裂度条件震动强度地面加速度amax 地震烈度高,地面加速度大,就越容易液化。

持续时间等级循环次数N 震动时间越长,或震动次数越多,就越容易液化。

防止砂土液化的工程措施简单略谈地震时因地基液化而造成建筑物毁坏的情况是极其普遍的,所以当判明建筑物的地基中有可液化的土层时,必须采取相应的工程措施,以防止震害。

砂土液化与哪些因素有关

在外力或内力作用下,通常是孔隙水压力,砂土颗粒丧失粒间接触压力以及相互之间的摩擦力,不能抵抗剪应力,就会发生液化。

砂土液化后,孔隙水在超孔隙水压力下自下向上运动。

砂土液化的影响因素

砂土发生振动液化的基本条件在于饱和砂土的结构疏松和渗

透性相对较低,以及振动的强度大和持续时间长。

是否发生喷水冒砂还与盖层的渗透性、强度,砂层的厚度,以及砂层和潜水的埋藏深度有关。

饱和的疏松粉、细砂土体在振动作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受由砂土骨架转向水,由于粉、细砂土的渗透性不良,孔隙水压力急剧上升。

当达到总应力值时,有效正应力下降到0,颗粒悬浮在水中,砂土体即发生振动液化,完全丧失强度和承载能力。

砂土发生液化后,在超孔隙水压力作用下,孔隙水自下向上运动。

如果砂土层上部无渗透性更弱的盖层,地下水即大面积地漫溢于地表;如果砂土层上有渗透性更弱的粘性土覆盖,当超孔隙水压力超过盖层强

度,则地下水携带砂粒冲破盖层或沿盖层已有裂缝喷出地表,即产生所谓的”喷水冒砂”现象。

地基砂土液化可导致建筑物大量沉陷或不均匀沉陷,甚至倾倒,造成极大危害。

地震、爆破、机械振动等均能引起砂土液化,其中尤以地震为广,危害最大。

今天。

简述液化砂土地基的处理措施液化砂土是指在地震或其他外力作用下,原本是固体的砂土由于孔隙水压的增大而失去了固结力,变为液态或半液态状态的现象。

液化砂土地基处理是指对液化砂土地基进行加固和改良,以提高其承载力和稳定性。

液化砂土地基处理的措施主要包括以下几个方面:1. 地基处理:对于液化砂土地基,首先需要进行地基处理。

常用的地基处理方法包括加密和排水。

加密可以通过振动加固、喷浆加固、挤浆加固等方式进行,可以增加土体的密实度和抗液化能力。

排水可以通过设置排水系统,将孔隙水排出,降低孔隙水压力,减小液化砂土的液化倾向。

2. 地基加固:地基加固是指通过加固地基的方法来提高地基的承载力和稳定性。

常用的地基加固方法包括土体改良、地基加固桩、悬臂墙等。

土体改良可以通过加入水泥、石灰等掺合料,改善土体的性质,提高土体的强度和稳定性。

地基加固桩可以通过设置钢筋混凝土桩或灌注桩等方式,增加地基的承载能力。

悬臂墙可以通过设置钢筋混凝土悬臂墙,形成刚性支撑,提高地基的稳定性。

3. 结构加固:在液化砂土地基处理中,结构加固是指对建筑物或其他结构进行加固,以提高其抗液化能力。

常用的结构加固方法包括增加结构的重量、加固结构的基础和设置减震装置等。

增加结构的重量可以通过在建筑物顶部加设额外的重物,增加结构与地基之间的摩擦力,提高结构的稳定性。

加固结构的基础可以通过加固基础的深度、加宽基础的尺寸等方式,增加基础的承载能力。

设置减震装置可以通过设置减震器、阻尼器等装置,减小地震力对结构的影响,保护结构的安全。

4. 监测与评估:在液化砂土地基处理过程中,监测与评估是非常重要的环节。

通过对液化砂土地基进行监测,可以及时了解地基的变形和承载力变化情况,以指导后续的处理工作。

监测方法包括地表沉降观测、地下水位监测、应力监测等。

同时,还需要进行地基的评估,包括地基的承载力评估、液化倾向评估等,以确定合适的处理方法和措施。

液化砂土地基处理措施主要包括地基处理、地基加固、结构加固和监测与评估等方面。

〈三〉地震效应分析根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的划分,并结合波速及地脉动测试报告可知:场地位于基本烈度Ⅶ度区,建筑物应按相应地震烈度进行抗震设防。

设计基本地震加速度值为0.10g ,卓越周期变化范围为0.02s ~0.21s ,场地土类型整体为中硬土,局部区域为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类,属于抗震不利地段。

〈四〉场地砂土液化判别拟建场地位于基本烈度Ⅶ度区,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规范要求,须对场地内存在的饱和砂土进行液化判别。

根据勘察成果,场地地基土中2-3层为第四系冲洪积含粘性土中粗砂层,松散~稍密状,顶板埋深0.00~3.90m ,局部区域位于地下水位以上,未达饱和状态;按Ⅶ度区计算,该层大部份粘土含量达15%左右,故初步判别为不液化地层。

依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规范要求,对位于地下水位以下呈饱和状态的砂土,结合标贯击数判别该层是否发生液化,对于可液化砂土层,再进一步计算液化指数,依据液化等级确定地基可能遭受的地质灾害危险性级别。

砂土液化判别公式如下:()[]ρowsocrd d N N31.09.0-+=(适用于地面以下15m以内)[]ρos o cr d N N 31.04.2-= (适用于地面以下15~20m以内)式中: d s —饱和土标准贯入点深度(m );d w —地下水位深度(m )ρo —粘粒含量百分率,小于3或为砂土时,取3。

N cr —饱和土液化临界标准贯入锤击数;N o —饱和土液化判别的基准标准贯入锤击数。

对于可液化土层,按下式计算的液化指数(I ie )来确定液化等级;w d NN Iiini criiie)1(1∑=-= 式中: I ie :液化指数;N i :饱和土层中i 点的实测标准贯入锤击数; N cri :相应于Ni 深度处的临界标准贯入锤击数;n :每个钻孔内15m 深度范围内饱和土层中标准贯入点总数;并按表4的标准进行砂土液化等级划分。

砂土液化的评价方法和防护措施砂土液化的防治措施研究地震作用下砂土液化的重要目的是预防砂土液化,减少由它造成的损害。

减轻地震液化造成损害的措施可分为两类:1)砂土改良措施———通过改良砂土的性质,加强土的抗液化能力,积极预防砂土液化的生产和发展。

2)结构改良措施———对没有进行地基处理(或未达到预定效果)的液化地基,通过加强结构的抗液化能力,预防结构破坏。

岩石风化工程地质研究基本概念:岩石在各种风化营力作用下,所发生的物理和化学变化的过程称为岩石风化,它包括岩石所感受的风化作用及其所产生的结果两个方面。

影响因素:1气候影响:气候是控制风化营力的性质及强度的主要因素。

反映气候特点的气象要素很多,其中对岩石风化影响较大的主要是温度和雨量。

在昼夜温差及冷热更替频率较大的地区,有利于物理风化作用。

温度的高低,不仅直接影响岩石热胀冷缩和水的物理状态,而且对矿物在水中的溶解度、生物的新陈代谢、各种水溶液的浓度和化学反应的速度都有很大的影响。

2岩性影响:岩石的抗风化能力与其形成环境、矿物成分及结构构造关系极为密切。

如前所述,岩石风化发生于地壳表层,当成岩环境与地表环境差异愈大时,原岩风化变异愈强烈,即岩石的抗风化能力愈弱。

岩石抗风化能力的大小,主要决定于组成岩石的矿物成分。

不同矿物具有不同的结晶格架,由其化学活泼性所决定的抗风化能力亦不相同。

3地质构造影响:在成岩过程,地壳运动及其它次生作用下,使岩体内部形成了极为复杂的软弱结构面网络。

这些不同成因的软弱结构面包括:断层、节埋、劈理,片理、片麻理、层理、沉积间断面、侵入体与围岩的接触面、岩浆岩的流面等等,它们构成了风化营力(水、气等)侵袭岩石的入侵之门和深入岩体内部的良好通道,对加深及加速岩石的风化起了有力的促进作用。

4地形地貌:地形条件既可直接影响岩石的风化作用,义可通过对气候及水文地质条件的影响,间接地影响岩石的风化。

在同一纬度带,气候类型有随高程不同的垂直分带规律。

进行砂土地震液化判别的原理和思路1.砂土液化机理饱和砂土在水平振动作用下,土体间位置将发生调整而趋于密实,土体变密实势必排除孔隙水。

而在急剧的周期性动荷载作用下,如果土体的透水性不良而排水不畅的话,则前一周期的排水还未完成,后一周期又要排水,应排走的水来不及排出,而水又是不可压缩的,于是就产生了剩余孔隙水压力(或称超孔隙水压力)。

此时砂土的抗剪强度τ为:式中:σ为法向应力;Pw0为静孔隙水压力;Δpw为超孔隙水压力;υ为砂土的内摩擦角。

显然,此时砂土的抗剪强度大为减小。

随振动时间延续,Δpw不断累积叠加而增大,最终可抵消σ而使土体的抗剪强度完全丧失,液化产生。

其现象就是发生喷水冒砂、地表塌陷。

2.砂土地震液化的影响因素根据国内震害现场调查和室内实验研究,影响饱和砂土液化的因素可以概括为以下4 点:(1)地震的强度以及动荷载作用。

动荷载是引起饱和土体空隙水压力形成的外因。

显然,动应力的幅值愈大,循环次数愈多,积累的孔隙水压力也愈高,越有可能使饱和砂土液化。

根据我国地震文献记录,砂土液化只发生在地震烈度为6 度及 6 度以上地区。

有资料显示5 级地震的液化区最大范围只能在震中附近,其距离不超过1km。

(2)土的类型和状态。

中、细、粉砂较易液化,粉土和砂粒含量较高的砂砾也可能液化。

砂土的抗液化性能与平均粒径的关系密切。

易液化砂土的平均粒径在0.02~1.00mm 之间,在0.07mm 附近时最易液化。

砂土中黏粒( d< 0.005mm)含量超过16%时很难液化。

粒径较粗的土,如砾砂等因渗透性高,孔隙水压力消散快,难以积累到较高的孔隙水压力,在实际中很少有液化。

黏粒土由于有黏聚力,振动时体积变化很小,不容易积累较高的孔隙水压力,所以是非液化土。

土的状态,即密度或相对密度D,是影响砂土液化的主要因素之一,所以也是衡量砂土能否液化的重要指标。

砂越松散越容易液化。

由于很难取得原状砂样,砂土的D 不易测定,工程中更多地用标准贯入度试验来测定砂土的密实度。