《大师》系列人物纪录片_王淑贞_解说稿

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:13

2024-2025学年高一语文人教统编版必修上册课时优化训练:5 以工匠精神雕琢时代品质一、现代文阅读阅读下面的文字,完成问题。

材料一:纪录片《我在故宫修文物》迅速走红,与纪录片一起走红的还有主人公——故宫文物修复师。

55岁的王津师傅是他们的代表,他是国家级非物质文化遗产古代钟表修复技艺的第三代传承人,进入故宫工作已经39年了。

每天早八晚五,在办公室一坐就是一天,几十年如一日,和蒙尘多年的文物打交道。

人们尊崇工匠精神,更多的是钦佩其所蕴含的认真细致、精雕细凿、精益求精、出神入化的技艺。

其实,这些精湛非凡的工匠技术,并非仅有天赋便可成就。

后天的刻苦学习、甘于寂寞、坚守如一,才是工匠精神的源头活水与真正底色。

自古而今,在工匠精神的光芒下,成就无数工匠大师。

如在中国古代,就有鲁班、李春、李冰等,他们几乎全靠手工制作,赢得了生前身后名。

如果没有其儿时就从师学艺,没有汗水擦亮前路,没有坚持不懈地一直努力,当然就难以成为一名大师。

像过去,一个学徒工,要从小时候到长大成人,学上十多年才能出师。

此中之艰苦,可想而知。

如果没有一种安静如初的心态和坚持不懈的精神,学艺而成,青出于蓝,就很难做到。

即使到了当代,像瑞士的钟表工业,意大利的一些制鞋业,仍然在沿用手工工艺,就是因为机器的流水线上,很难达到工匠手艺之精致的程度。

像故宫钟表修复师,至今仍默默地坚守着这一古老行业,他们因此成了另类“网红”。

这其实正是人们对其于时光的静谧中不惧寂窦、无声坚守之工匠精神的推崇与尊敬。

当下时代,社会嬗变,人心浮躁,人们的脚步更为匆匆。

其实,在这样的环境与心态下,我们更需要有时能静下来、慢一些,让步伐走得更稳些;在耐心中更多些深入思考,让我们的行动来得更为扎实、有力些。

在生活中,一些看似“慢”的行为,其实正孕育着快速提升的质变;在看似静无声息的环境里,其实正磨炼和生成着动若脱兔的飞跃;在看似无言而寂寥的坚守中,其实成功正在一步步逼近……所谓工匠精神,就是在这种不惮于寂寞、不畏于静默、不躁于坚守中,让技艺超凡脱俗,令手中精品迭出,成就更多传世经典,并让这种技艺与精神代代传承不息。

【导视】38年,她一直行走:风雨不误,一天到晚走。

80岁,用脚步丈量健康:头发走黑了,眼睛走亮了,褶子走开了,腰板走直了。

耄耋之年的她邀您加入健走队伍,《健康故事》“80岁的徒步明星”《中华医药》马上播出。

【主持人1】观众朋友您好,欢迎收看本期的《中华医药》。

今天咱们要介绍一位“明星”,但是她既不是歌星也不是影星,更不是球星,而是一位80岁的徒步明星,什么意思呢?接下来就请您收看本期的健康故事。

【健康故事】80岁的徒步明星【解说】辽宁大连老虎滩,一家养老院里,这天来了好多人,他们都是来这里干活的义工,其中有好几位还是头发花白的老人,不过,据说,这是其中年龄最大的一位。

【大连慈善总会老虎滩义工站李军】一直是我们的一个榜样,和我们的年龄差得比较大,她和我奶奶的岁数差不多少。

【解说】她叫王贤英,2012年已经80岁,这么大的年纪却很少在家休息。

【王贤英80岁】周一上劳动公园捡垃圾,刮广告,周五上火车站当导游的,周四上空巢老人家,给老人收拾卫生,周三上病号家看病号,周二包饺子。

【大连慈善总会老虎滩义工站李军】有时候周六周日就是说我们义工站还有其他的活动什么的,像清理清理野草,收拾收拾卫生,王大妈都是积极参加这些活动。

【王贤英80岁】忙得过来吗,累不累?不累,奉献他人,快乐自己。

【解说】王贤英从70岁开始做义工,已经做了10年了,她是大连著名的五星级义工,虽然热心肠,但怎么说也是80岁的人了,身体吃得消吗?【王贤英80岁】我去医院检查,她说俺闺女说,俺老妈这身体比咱年轻人都好。

【王贤英的女儿】长了一个年轻人的心脏,就是哪儿都挺好,血脂,血糖,什么都挺正常。

【解说】王贤英的身体还真不错,她常常和年轻朋友一起活动,这些人提起王贤英来,都赞不绝口。

【王贤英的朋友】38年没进过一次医院,没吃过一片药。

【王贤英的朋友】身体非常好,我觉得比我都好。

【王贤英的朋友】我婆婆今年70多岁,77,还没有王大妈大呢,我婆婆已经快10年了,她已经不能买菜,什么都不能,只能在楼前楼后走一走,什么都不能做,做饭也不能做,看王大妈我都觉得可神奇了,王大妈真的是大连人的骄傲。

梦里水乡人文天府——文化系列电视片《江南》解说词这是一部展示中华区域文化的开篇之作,诗人杨晓民与众名家精心打造的文化艺术精品。

江南,中华大地一个让人心旌摇曳的历史文化盆景。

这里山青水秀、人杰地灵、文明悠远,是中国最具物质与魅力的独特之地,有着傲视全国的经济文化和区位优势。

古往今来,多少才子佳人在这片充满神奇的土地上留下了动人的故事与情怀。

十集文化系列电视片《江南》用大文化的视野,将抒情、叙述与思辩融为一体,从电视人的视角全方位、多视点解读中国传统文化里一个包含魅力的意象,诠释吴越文化的灵魂以及江南的园林、山水、风俗、饮食、民居、市井、工艺、戏曲等,展现生态、形态、情态浑然天成的东方农耕文明、乡土建筑文化、社会发展文脉等山河画卷,使我们在有限的地域中领略无限的空间意韵和中华文明生气勃勃的创造力。

从空灵隽永的水乡古镇到古典雅致的苏州园林,从秀丽多姿的杭州西湖到清幽绝尘的九华山……它涉猎广泛,内涵丰富,向观众展示了一幅色彩斑斓、文化气息浓郁,集文学、历史、地理、艺术于一体的历史文化长卷,散发着中国优秀历史文化的诱人魅力。

《江南》,触摸中国文化根系的一幅生动且雅致的人文镜像,具有很纯粹的文化品质和极高的审美价值。

由中视传媒股份有限公司出品。

导演:洪眉、周亚平;总策划、总撰稿:杨晓民;解说:肖玉、任志宏。

第一集《在水一方》江南水乡古镇——周庄同里乌镇水乡的古镇在江南生长,在古镇上走一走,以这样的方式体会江南,我们细致而明确地感受到江南的精神和风采。

在朴实无华中超凡脱俗,在超凡脱俗中返璞归真,小桥、流水、人家,这是江南最灿烂的风花雪月,这是江南最根本的从前、未来……就从这里开始吧。

周庄、同里或者乌镇,水乡的古镇在江南生长。

在古镇上走一走,以这样的方式体会江南,我们细致而明确地感受到了江南的精神和风采。

水流在水里,风淡淡地吹着风。

在这里,流水和流水,不就是江南翻飞的水袖吗?不就是把江南舞动得风姿绰绰、灵秀飘逸的水袖吗?在朴实无华中超凡脱俗,在超凡脱俗中返璞归真,这水做的江南,这江南的流水啊。

纪录片《大师》李济观后感看过几集,我脑海中首先想到的是脂砚斋评石头记所说:可笑近来小说,净是貌比潘安,才如子键。

不成想应了这部《大师》,可笑大师们都是“心怀天下”“高风亮节”。

我此言绝无冒犯之意,只是大师之谓大师,必是有异于常人之处,一味以表面标准衡量,难免千佛一面。

乍一看大师果然气度不凡,个个学富五车,才高八斗,可是仔细一看,竟是一个模子刻印出来。

倒是讲李济那一集给我留下深刻影响。

陈公弟子前去邀请老师返京,老师提出一个条件,就是他的学生不要学马列主义。

做学术就是做学术,不该带了政治的成见去,这样只能培养出御用学者。

我想试图去解构这些大师也是同理。

还未调查研究,一部《大师是怎样炼成的》就已经胸有成竹,带着答案找问题,找出的当然是一个套路。

这只是观者眼中主观的大师,而真正的大师恐怕还没碰到皮毛。

对于任何伟大的精神,我始终怀揣仰视的态度;然而这种仰望却是旁观者的冷眼,这冷不是冷漠,而是冷静,一双审慎的冷眼才能洞悉伟大的灵魂。

大师在成为大师之前,首先是一个伟大的人格,而不是干枯枯的几个大而不当的帽子能够概括的。

说徐悲鸿旅法期间忍饥挨饿只为艺术的追求,却不提他饥寒交迫中的挣扎与怀疑;言蔡元培慧眼识人力排众议,却不提他深陷孤立左右为难。

窃以为只是对大师精神的表面解读。

如果只是对大师的坚韧进行赞扬,而不去窥探这坚韧背后的徘徊,平添一分神性,少了一分人性。

也就没有了对后人的更多的借鉴和指导意义。

古人说:求木之长者必固其根本;欲流之远者必浚其泉源。

只见枝繁叶茂,水流汹涌,就不能真正体会大师之大。

何谓大?如何大?这其实是片子没有解释清楚的,所以还需要我们在日后的生活中细细品悟。

一、纪录片的历史与演变1. 纪录片起源于19世纪末,最早由托马斯·爱迪生发明。

2. 20世纪初,纪录片逐渐成为一种独立的电影类型,代表作有《北方的纳努克》。

3. 20世纪50年代,纪录片进入黄金时期,涌现出一批优秀作品,如《小武》、《罗马假日》等。

4. 20世纪末,纪录片逐渐多元化,题材和风格日益丰富,成为电影界的一股强大力量。

二、纪录片大师及其代表作1. 约翰·格里尔逊(1)生平简介:英国纪录片导演、制片人,被誉为“纪录片之父”。

(2)代表作:《工业化》、《小岛》、《格里尔逊三部曲》。

2. 罗伯特·弗拉哈迪(1)生平简介:美国纪录片导演、制片人,被誉为“纪录片之父”。

(2)代表作:《北方的纳努克》、《弗拉哈迪三部曲》。

3. 约翰·福赛斯(1)生平简介:英国纪录片导演、制片人,以其独特的纪录片风格著称。

(2)代表作:《战地纪录片》、《狂喜》。

4. 奥斯卡·弗雷泽·斯特里普(1)生平简介:美国纪录片导演、制片人,以其关注社会问题的纪录片而闻名。

(2)代表作:《曼德拉:漫漫自由路》、《摩根山》。

5. 阿诺·彭特(1)生平简介:法国纪录片导演、制片人,以其独特的叙事手法和艺术风格著称。

(2)代表作:《巴黎,不夜城》、《印度,永恒之国》。

(1)生平简介:中国纪录片导演、制片人,以其关注社会现实和人文关怀的纪录片而闻名。

(2)代表作:《龙脊》、《老吾老以及人之老》。

三、纪录片大师的创作理念1. 约翰·格里尔逊:强调纪录片的社会功能和教育意义,认为纪录片应反映社会现实,关注民生。

2. 罗伯特·弗拉哈迪:强调纪录片的真实性和客观性,认为纪录片应展现自然和人性的真实面貌。

3. 约翰·福赛斯:强调纪录片的艺术性和表现力,认为纪录片应具有独特的风格和手法。

4. 奥斯卡·弗雷泽·斯特里普:关注社会问题,以纪录片为手段,揭示社会现实,推动社会进步。

马相伯先生纪录片解说词

马相伯(1840.4.17—1939.11.4)原名马志德,圣名若瑟,又名钦善、建常、绍良,字斯藏,又字相伯、湘伯、芗伯,以字行,别署求在我者,晚号华封老人。

十集大型纪录片《先生》以十位先生的个性经历为经,中国社会变革为纬,将其莫不传奇的性格性情、命运经历、学术作为,以及他们的善良、无奈、焦虑和欢喜,在点滴中渐次呈现,充分反映了先生们贴近群伦又卓尔不群的独特全貌,让读者走近他们,走进那个时代,感受他们,了解他们,了解那个时代,了解我们这个民族的风骨,了解我们这个民族的传承。

也亦为现今中国教育,立镜一面,呼喊十声。

先生都学贯中西,不仅有深厚的国学根基,又对西方的民主科学感同身受;他们生于乱世,颠沛流离于战火,却不求苟全性命、不求闻达,为国传承与担当;像庇护小鸡的母鸡般,以弱身御强世;对学生后辈教之导之帮之扶之惜之爱之,毫不吝啬提供经世学问之坐标以及人格营养,示范风骨与风度,为后辈的成长和民族的兴盛赢得时间、空间。

他们既清贫又富有,不仅有激情,还有理性;他们不断张扬民主、科学,并点滴努力推动着国家的进步。

阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的议论文。

钱学森生前已有“中国航天之父”和“火箭之王”的美誉,不过令世人景仰的不仅是生前身后名,更是他淡泊名利、严谨治学、同国家荣辱与共的不朽精神。

当今学界浮躁而官僚的风气、某些学者追求功名利禄的心态,令人担忧。

有网友发帖说:一代大师走了,而继承大师精神的人却寥寥无几。

要求选准角度,明确立意,自拟标题;不要脱离材料内容及含义的范围作文,不要套作,不得抄袭。

指导:事例类材料作文,通过逐层分析来把握主旨。

第一句是个双重复句,强调令人敬仰的是钱老“淡泊名利、严谨治学、同国家荣辱与共的不朽精神”,属主要信息;第二句是概述当今学界反面现象,属次级信息;第三句是借网友的帖子印证第二句所述现象的确堪忧,属三级信息。

可见,全段的重心在第一句的后半句,赞扬和提倡的是大师精神。

什么是“大师精神”?结合材料说,这里的大师精神专指“淡泊名利、严谨治学、同国家荣辱与共的不朽精神”。

为什么要继承大师精神?从当今学界的不良风气的危害,可以看到大师精神的必要性;从科学研究的特点和自身规律,可以看到继承大师精神的重要性。

怎样继承大师精神?同样可以扣住淡泊名利、严谨治学、同国家荣辱与共三个方面来说。

容易偏题。

谈“大师精神”,脱离了材料的指向性,大谈要平易近人,如季羡林帮新生看行李;要坚持真理,如布鲁诺……也有同学不看整段材料的大背景,抓住个别词语作话题,结果似是而非。

如谈淡泊名利,却脱离做学问或科学研究这个前提,列举陶渊明淡泊名利,厌恶污浊的官场等。

这些都是不切合题意的。

继承大师精神长歌送挽,表达的是对大师的不舍;微风轻拂,传递的是对其精神的敬意。

钱老走了,可他淡泊名利、严谨治学、同国家荣辱与共的不朽精神值得我们去思索、领悟、继承。

学术界应具有求真务实、淡泊名利的精神,本应是一方“掬水月在手,弄花香满衣”的净土。

只有这样,它才能代表一个民族、一个国家的精神姿态,才能如一汪清泉,晶莹明澈地流动于历史的长河。

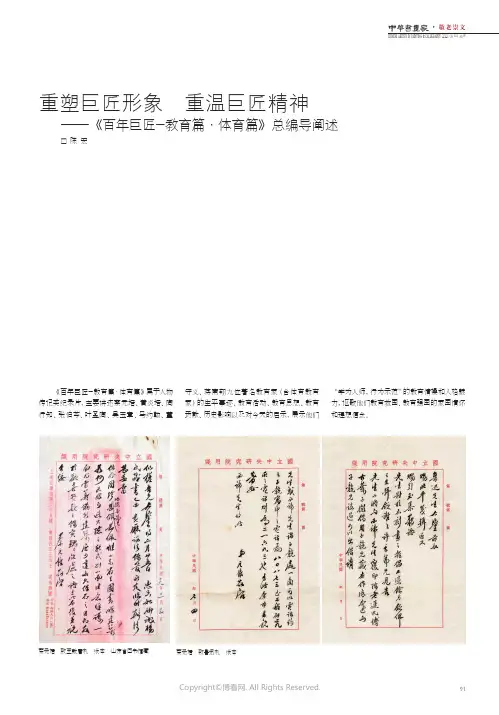

CHINESE A RTISTS I N P AINTING &C ALLIGRAPHY蔡元培 致王献唐札 纸本 山东省图书馆藏蔡元培 致鲁迅札 纸本Copyright©博看网. All Rights Reserved.9192Copyright©博看网. All Rights Reserved.的精神及深沉的家国情怀。

对其教育身份产生重要影响的其他事迹可以稍有涉及。

二是准确权威。

因为是在给巨匠画像,节目中的史料、说法、评述必须准确,经得起当下的和历史的检验。

对转述其他专家评价,包括采访其亲属和身边工作人员的说法也要确证,避免对大师的张冠李戴和过分拔高,有感情但要客观,在定性表述上要谨慎。

三是创新突破。

对于公众来说,这些教育家还是有一定的陌生感。

对教育家讲述要尽可能有新的发现,充分运用最新前沿研究成果,挖掘和披露新的史料,在一定程度上填补历史空白。

四是当代视角。

任何历史都是当代史。

要使该片对当下教育有启发,为解决当代教育问题提供方案。

建立与当下生活的连接,注重与黄炎培 致漱溟等札 纸本Copyright©博看网. All Rights Reserved.9394于教育事业的献身精神、勇于探索开拓的创新精神、孜孜以求的敬业精神,着重表现他们在波澜壮阔和跌宕起伏的历史潮流中,献身于国家与民族的伟大情怀和创造精神。

故事化讲述。

对于大师的纪录采用的是传记体,但并不完全是线性的讲述,而是详略有序,将其人生的几个转折点放大,通过故事化、传奇性的表现形式展现人物的教育人生历程。

要讲好故事,必须制造出悬念、冲突、戏剧性、人物命运感,要将理念寓于故事中,不要使人物变得枯燥、概念化,而是成为推动故事现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!本片采用人物传记体的型态,在吸取此前《百年巨匠》若干篇章艺术创作方法的基础上,力争具有创新性纪实美学表达。

融个体人物史于国家史、民族史、教育史之中,展现广阔的国际视野和深远的历史视野,紧密联系当时的历史背景和时代特征,讲好家教与中国传统文化、传统教育以及国际先进教育理念的关系,增加节目的底蕴与厚度。

电视纪录片《又见关索戏》(中英文版50分钟、中文解说、英文字幕)A TV documentaryGuansuo Opera Again编导阐述:1在未知领域努力探索,在已知领域重新发现。

2力图全方位、多角度展示关索戏神奇的魅力,追溯关索戏的起源、讲述与关索戏相关的传奇、动人的故事。

关注关索戏在澄江的现状。

3也许关索戏艺人们的生存状态是艰难的,但这是我们无法回避的现实。

本片力图纪录、展示他们戏里、戏外的人生。

一群常年在田野里耕耘希望的农民,在戏里,他们飒爽英姿、意气风发,在戏外,他们却要艰难的营生……《又见关索戏》(解说词)Guansuo Opera Again (commentary)编导、撰稿、摄像:周在钧Written, directed and filmed by Zhou Zaijun(黑屏、字幕:关羽在中国人的心中,既是忠义的化身,又是惩恶扬善的圣人,他与孔子同时被称为中国的两大圣人,孔子是文圣,关羽是武圣。

)To the Chinese, Guanyu is an embodiment of loyalty and virtuousness, a saint who punishes the evil and rewards the good. He is the military saint while Confucius is the civilian saint.(画面提示:铿锵激昂的唱腔,精彩的打斗,部分采访者的同期声)推出片名:又见关索戏(唱词、字幕叠油菜花、英雄、美人图像:大哥送我到路旁,菜子花开遍地黄;大哥好比花关索,小妹好比鲍三娘,花关索,鲍三娘,成就一对美鸳鸯……)(画面提示特技:画面处理偏黄、注意画地图、标明澄江县小屯村所在位置:行走在路上的三轮车,法国第十大学人类学博士卜雅丽)2002年初春,一个平静的清晨,一位胸前挎着照相机的年轻人,从法兰西来到云南澄江县阳宗海畔一个名叫“小屯”的村庄。

《军机处》纪录片解说词200多年前,当紫禁城还沉睡在一片黑暗之中时,乾清宫门外,隆宗门内北墙下的这片低矮的平房内已是灯火通明,房间内的大臣们或挑灯夜读,或伏案疾书,旁边还有官吏在来回走动,或分发奏折,或来回踱步,一片忙碌的景象之中,却没有人敢高声喧哗,只有在天光放亮时,大臣们才放下手中的笔,前往后宫参见皇帝,他们被皇帝视为左右手,被同僚们视为权威和榜样,在百姓眼中,他们就是大清王朝的宰相。

这些大臣们日常的工作场所,虽显简陋,却是清朝官僚行政体系的核心,更代表着中国封建君主专制的顶峰,在史书中,这里有一个十分特殊的名字,军机处。

作为曾经的相城十绝之一,苏州缂丝织造技艺,一向有丝中织王的美誉,对于手工艺人王嘉良来说,缂丝织造是能够促使家族延续的技艺,也是家族的历史。

苏州王氏缂丝的前三代传人,都是清廷御用匠人,专门为皇帝制造龙袍,同时也为朝廷官员们织造官服上的补子,在清朝九品18级的官制中,原本没有军机大臣的位置,他们都是皇帝从满汉大学士,尚书,侍郎,京堂内选拔的亲信,重臣,少则二三人,多则八九人,军机大臣的任命或者罢免,也并不由礼吏部掌管,而是直接由皇帝最后圈定,这样的选拔办法使得军机大臣之间没有等级差别,仅因个人的资历、年龄、入值时间,特别是受皇帝宠信程度的不同,名次才有前后之分,以及军机大臣,军机处行走,军机处学习行走,军机大臣上学习行走等名称,其中资历最深者为首席军机大臣,领班军机大臣,或领袖,也被称为揆首或领袖。

从雍正十年开始,领班军机大臣都由执掌内阁的大学士担任,各种文件奏章,只能由领班军机大臣先行阅览,至于新进者,不仅没有发言权,每次奏对进出宫殿时,还需趋前卷起门帘,因而被戏称为挑帘子军机。

据清人吴振玉记载,军机大臣为任亲信,不问出身,他们与皇帝的亲近程度从军机处所处的位置便能够充分体现。

按照清朝的规定,乾清门前的这片被称为天街的广场,是划分内外两朝的分界,天街以南的太和、中和、保和三大殿是皇帝行使权力,举行盛典的主要场所,在这片被称为外朝的区域内,还聚集着内阁、六部等维持政府日常运作的主要衙门,天街以北的内朝便是我们通常所说的大内,是皇帝与他的后妃们居住生活的地方,军机处的位置在天街的西北角,由此向北便是后宫之中最接近外朝的养心殿,从雍正皇帝开始,养心殿就成为了大多皇帝居住和办公的场所。

我所遭遇的大师王玫是的,“王”是不存在的,她只是弯弯她妈。

大师在我所有的想象中,常浮现影视剧的两种形象:一种是神话剧中的大仙,能掐准人的命运,穿透人的前世今生,神神叨叨一个符咒就能镇住所有的妖魔鬼怪;另一种是武侠剧中的大侠,能劫富济贫,拯救苍生,如来神掌一般不需动一根手指头众生皆倒。

他们都超凡脱俗功能特异,但都不务实只务虚,说白了,都不是人。

我遇到的这位大师,不仅是人,而且是素人,终日像农民一样,素面朝天耕种不缀,在舞蹈这片贫瘠的土地上劳作、劳作、再劳作,最终结出众多闪耀着思想光芒的果实。

这就是我所遭遇的大师——王玫。

王玫在广西艺术学院舞蹈学院讲学崇拜大师(一)大师和大师崇拜什么是大师?为什么会崇拜大师?大师就是某个领域里数一数二的精英,对大师的崇拜就是精英化追求,精英化追求的背后是难以企及的精英。

但凡自身无法达到而他人又貌似能轻而易举达到的,都将产生崇拜。

爱因斯坦说,“上帝这个词之所以产生,实际上就表现出人的一种力量”。

就像人人都渴望英雄的拯救,是因为大多数人无法自救,所以渴望被英雄拯救。

大师崇拜和英雄崇拜同理,反映人类天然的一种思想惰性和对现实的无力感,大多数人不求思考,只求直接索取精神成果,用现成的精神成果实现对灵魂的救赎。

英雄和大师,一个靠肌肉,一个靠头脑。

英雄靠的是勇气,奋不顾身、大义凛然;大师靠的则是智慧,勤于思索、关乎命运。

王玫编创并表演作品《椅子上的传说》业界对王玫的崇拜常常有两个误读,也是两个极端。

一个极端是全盘崇拜,崇拜成脑残粉,完全迷失自我,这从另一侧面说明中国舞界早已病入膏肓,需要有一针强心剂才能刺激麻木的灵魂,可称为所谓现代派的支持者;另一个极端是批判地崇拜,表面批判、实际崇拜,越批判越崇拜、越崇拜越批判,这从一另侧面映射国人对现代艺术的天然排斥心理,可说是传统派的守旧者。

玫表演作品《文成公主》选段(王玫(左),盛培琦(右))这个传统,既是只囿于中国民族主义的传统舞人,也是照搬西方现代舞传统的现代舞人。

【重温】大型武术纪录片《今风·细雨·江湖》第一期:三个女孩三场比赛,非常走心的一部武术人的纪录片中国武术以她的源远流长、博大精深,堪称是中国传统文化的精髓,被称之为国宝,让世人羡慕。

渐起人气的《体育人间》栏目的编导们无不揣摩该题材纪录片的创作。

2001年初,由赵邈、赵聪兄弟俩扛起摄像机,开始了以描述当今武术人生活状况的20集纪录片《今风细语江湖》的漫长创作旅程,500个日日夜夜的创作时间里,他们经历了早起4时在北疆拍日出,更有露宿古刹名寺的悬弘之夜。

相继走遍了40多个省市地区,与50多个武术基层组织及习武者,对他们进行了采访、畅谈、跟拍、偷拍等制作方式和手段,面对浩如烟海的古今武术文化,在以武打为主题的电影电视剧狂轰烂炸电视屏幕的今天,针对无数个传说、戏说,该片编导们潜心研究、认真选择,最终选择了以真人实事为节目的主要脉路,以真实为原则,采用不停机、不剪切等方式全景纪录揭示武术搏击的真实过程,为电视机前的广大武术爱好者打造了一出真实生动的武术大片。

《初篇》是本片的概述,为我们打开了20集武术纪录片的帷幕,我们从中可以俯视全片主要内容和立意,从更高更全面的角度为我们拉开了本片主要人物的一角,使我们能够在欣赏片子的同时,感受武术与中国传统文化的内在关系。

《三个女孩三场比赛》为我们讲述的是三个女子习武者的故事,在一家女子散打班里,我们记录了三个女孩和三场比赛的故事。

第一场比赛,是校内的比赛,只有打赢的人才有机会第二场比赛,在这个过程中,王秀娟失去了这个机会。

第二场比赛,是市里的比赛,只有打赢的人才有机会参加第三场比赛,李永红打赢了,但是由于体重的原因,她没能去参加第三场比赛。

第三场比赛,是全国的比赛,孟丽虽然没有拿到冠军,但是比起王秀娟和李永红,她依然是幸运的。

《小辉》里描写的是一个来都江堰年仅14岁学习拳术的农村孩子陈小辉。

学校里有武术课,小辉是练得不错的一个,正赶上青城山的拳师来学校选徒弟。

1 【东方卫视】《大师》系列之 王淑贞 上集她早已离去,但她的美长留。 【采访】 原上海医大附属妇产科医院护士长 刘吟秋—— 她穿着白大褂一走进来,她就像宋庆龄。 【采访】 原上海医大附属妇产科医副院长 袁耀萼—— 风度是非常好的。 【采访】 原上海医大附属妇产科医主任医师 李超荆—— 她那个样子很慈祥,他得和蔼,看到谁她都笑一笑。你看她照片没有?她的照片真是百看不厌啊,有一点洋气,又有一点中国气,中国的洋气。

王淑贞,出身世代书香门第,祖父王颂蔚是前清进士,做个高官,父亲王季同是著名数学家,子女12人,有7人是中国一流科学家。而王淑贞早年考上清华庚款留美,是庚款留学培养的第一位女医师。从美国学成归来,她成了中国妇产科的开拓者。

【采访】 复旦大学历史系副教授 高晞—— 她最早开拓了妇科研究,我们传统中以为妇产科就是产科,甚至带有一些早期婴儿的护理或者围产学这一块,她其实在中国开创妇产科或者妇科教育和研究方面是最早的,称之为中国妇产科学的奠基人,王淑贞是真正名副其实的。

1925年,王淑贞获霍普金斯大学医学博士,她经一位美国传教士的介绍,抱着“医学救国”的愿望,1926年来到西门妇孺医院担任医师。西门就是上海老城厢的老西门的外面,在有租界的年代里,这里是华界的贫民窟。当时,西门妇孺医院只是美国传教士创办的一个小小的门诊部,服务聚居在老西门一带的穷苦平民。 到这里时,王淑贞27岁,她在这个小小的门诊部创办了中国最早的妇产科,此后直到她离世,她在这所医院里服务了整整60年。

【采访】 高晞—— 她一直比较敏锐地能够捕捉现代医学、现代妇产科学发展的信息,包括新的技术,她引进到国内来。在整个社会大家都在关注产科医生的时候,她关注女性健康,而且是做学术上的探讨和研究。所以她在妇科在当时可以说是有前沿性的或者有开创性。 2

李超荆,1948年从福建医学院毕业,慕王淑贞之名到红房子医院做了实习医生,从此她与王淑贞延续了四十年的同事缘、师生情。至今她记忆中最深的印象是老师无声的教导。

【采访】 李超荆—— 王淑贞查房都是她自己查,查房时看我们非常细小的细节,我在检查的时候有一点不当心,放器械时碰到病人了,病人有点不舒服。她说病人就是我们的父母,你只有治好病人的责任,不应该有一点伤害病人的动作,你这样做的话不对的,你要跟病人道歉。

她是中国妇产科领域的开拓者,前行者,每次看病、查房,下级医生从没见过王淑贞大声说话,但谁都能感受到她言谈举止间所透出的爱意,犹如无声的示范。

【采访】 李超荆—— 她自己示范给你看,怎么样用这个器械才使病人不受痛苦,我是感受很深的。 【采访】 袁耀萼—— 一切从病人出发,但是对下面的人要求非常严格的。

袁耀萼与王淑贞在妇产科领域共事四十年,上世纪八十年代,她作为王淑贞的助手,一起主编了中国妇产科领域的经典《妇产科理论与实践》。

【采访】 袁耀萼—— 我们在她查房以前都很紧张,他查房的时候所有的医生都跟在一起,她的言行,她对病人是什么态度,很和蔼的,很关心的,或者给病人检查的时候应该怎么样子,对于病史应该了解到什么程度,她都给我们做出了榜样了。

作为一个科学大家,王淑贞对第一手资料和基本功训练的重视,今天的人可能无以想象,每一位住院新病人她都亲自检查,询问病史,查房和病例讨论是她每天第一重要的事情,她告诫下级医生:经验从实践中来,医生的经验就是从询问病史、详细检查、做出诊断和正确处理过程中积累起来。

【采访】 原上海医科大学附属妇产科医院主任医师 张惜阴—— 她有时候会坐在你边上听你问病史,你问的时候她不响的,等一下我觉得我问好了,她就开始给你提问题了。

张惜阴,著名妇科肿瘤专家。上世纪50年代,宫颈癌是中国妇女的头号杀手,在王淑贞的指导下她开始做手术,并把妇科肿瘤作为自己一生研究的方向,晚年,她为王淑贞写传记,这也是有关王淑贞的第一篇传记。 3

【采访】 张惜阴—— 她从来不骂人,但是大家都怕她,因为她太仔细了,所以要这样子的,你对病人讲话的声音也不能太响,因为病人们总是有点怕医生,你要再一响,病人受惊吓以后话也讲不清楚了。

王淑贞以一生的心血将一不念旧恶原先只是小小的门诊部造就成上海人老幼皆知的红房子医院,所以有人说,如果没有王淑贞,上海就不会有红房子医院,如果没有王淑贞,中国的妇产科事业可能还要走更长的路。王淑贞用高尚的医德培育了一代代人,这一代代人的医术和医德铸成一个中国的妇产科医疗、教育、科研中心。

【采访】 张惜阴—— 她是觉得医生的职业是很好的,但是头一个要仔细,第二对病人的态度要好,这两个是基本的条件。 【采访】 李超荆—— 所以她说,你就是要用爱字做医生的主要本职,所以我从那个时候开始对病人来讲,我时刻提醒自己用爱心对待病人。

王淑贞1899年生于北京,后随父母南归居住苏州。这一年,八国联军攻陷了北京城。10岁,王淑贞进入振华女校读书,振华女校是江苏最早的女子学校,创始人就是王淑贞的祖母谢长达,祖母开明果敢,她倡导女放足,主张女子要为自身的自由奋斗,是那个年代女权运动的领袖人物。

【采访】 苏州市第十中学校长 柳泉照—— 老先生在办学以后,有一张著名的照片,就是她自己端坐在位子上拍了一张照,然后他又跪在地上又拍了一张照,然后把这两张照片合成,就是自己跪在自己面前,下面提了一个字——求人不如求己。这是这所学校最早的办学的教育理念思想,让我们的女孩子们都自立自强。她的一些办学的主张,一百年以后仍然还是先进的,比如说她主张在学校传承中国最优秀的文化,体现一种感恩的思想。比如说她最早在中国提出让学生,特别是让女孩子到国外去留学。

苏州振华女校开一代女学风气之先,这所学校走出了费孝通、李政道、杨绛、何泽慧等大批杰出人才。

【采访】 王淑贞这弟 中科院院士 王守觉—— 我祖母呢是提供女权,提供妇女翻身,我的三个姑姑基本上都没有结婚,到国外去念书。 4

也是因为祖母的影响,1918年,19岁的王淑贞通过考试获得清华庚子赔款赴美留学的机会。“我十岁时入振华女校读书,十三岁因病而休学二年,由于自己受过病魔缠身之苦,同时又看到生母因产褥疾病而死亡,继母于第一次生育时又发生病危等等不幸遭遇,因此我立下学医的志愿。” 赴美留学8年,王淑贞获得了霍普金斯大学医学博士学位,毕业时,因成绩优秀获得3枚金质奖章,这是美国本土的学生也很难得到的。60年后她回忆道:根据我当时的学习成绩,本来可以申请留校继续深造,但是由我是中国女医生而未被录取。 但在美国行医也不是她的愿望,那儿终究不是自己的国家,王淑贞怀着医学救国的理想,立场做一个中国女医生。

【采访】 王守觉—— 她这个时代的人,像她这样一个背景的人,她可以有两种选择,一种就是你学了干脆就在国外呆着,另一种选择就是回国来工作,事业发展立足于国内。她是看到美国的发达,但是又看到自己对中国的责任,所以她自己从来没有想在美国去扎根,她的根在中国。

离别8年后,王淑贞回到了自己的国家,在美国教会医院上海西门妇孺医院任职,并兼任上海女子医学院教授。王淑贞在这家医院创建了中国医学史上第一个妇科。医院临河傍水,河上船来船往,渔民子弟大多出生在船上,只有碰上难道、大出血等特殊情况,贫穷的渔民才会把产妇送进医院,可他们却承担不起医疗费用。

【采访】 袁耀萼—— 那个西门妇孺医院外头就是一个臭河浜啊,现在是一条马路了,全是那种船民,穷得不得了的,要生孩子了就送到医院里去了,全是这种人,根本就没有钱的,她都是一样的对待。 【采访】 李超荆—— 她绝对不收病人的礼物,而且病人有时候没有钱看病,就免费进来了,有时候她就给她一点钱吃饭。

王淑贞不因病人的贫富贵贱而区别对待,从来都是根据病人病情的轻重缓急安排工作,不管白天黑夜,只要病人需要,她总是随叫随到。憨厚的渔民们为报答她,送来新鲜的大鱼,王淑贞就将鱼送到医院食堂,当作大家的午餐。

【采访】 上海美术电影制片厂退休干部 丁静影—— 我很想念她,真的,因为想到这些孩子长大了,都长得好好的,他们出生都是由她接生。

王淑贞的年代似乎远去了,当年由她亲自接生过的产妇也已少之又少了,我们找到的丁静影老人今年也94岁了,当年她的四个子女,三个是王淑贞接生的。 5

【采访】 丁静影—— 她是很好很好的,她是安慰的,都是安慰人的,还有几个小时,没有问题,你躺下来,我看看,我看看。是这样子的,非常有耐心。 【采访】 李超荆—— 她就觉得孩子到世界上,他母亲给他制造了生命来到世间,到世间后来保护这个胎儿健康成长,那就是我们医生的责任。接好生以后,她自己接的生,好像对这个孩子特别亲切,她一定要抱这个孩子给妈妈看一下,看一眼你的宝宝是健康的,他妈妈笑了,她也笑了。接到一个新生命,她就觉得这个世界就有生机了,就有生命的接替了。

迎接生命,呵护生命,直面着生命的脆弱和顽强,而对生命的尊重,造就了令人尊敬的医生。1932年,经上海女子医学院董事会推选,王淑贞成为学校首位中国人院长。

【采访】 高晞—— 她在妇产科领域学术地位是最高的,《中华医学杂志》在1949年以前是中国唯一一本医学的专业学术刊物,妇产科专栏的主编就是王淑贞,她最大的贡献是把女性从仅仅定位在生产这个领域拔了出来,我们作为医学科学家,要关注女性的整体健康,所以她开创了妇科这样一个新的学科。妇科在中国传统也有,但是她是作为现代科学的方式去开拓了一个新的学科。她最大的两个成就,一个是女性内分泌,还有就是子宫肌瘤,这丙个领域当中她都是开创者。

1937年,抗日战争爆发,在八一三的炮火中,地处租界之外的西门妇孺医院及附属的上海女子医学院被毁,一切医疗与教学工作都被迫停止。和当时许多爱国人士一样,王淑贞带领医院员工投入前线医疗救护,组建了难民医院,收治从敌占区逃出来的孕产妇和新生儿。 这时,她的丈夫倪葆春教授也带着上海的医护人员奔赴大后方筹建医院,为抗战服务。抗战八年,夫妻分别也整整八年。

【采访】 原上海医大附属妇产科医院护士 王义芬—— 她要管医院,外国人也走了,都托付给她,她要管财务,她自己还有个门诊,自己学自行车,家里没人教,儿子那时候十几岁,也小,推着妈妈天天晚上在马路上学骑车,她已经四十多岁了,女的那时候学自行车不容易,解放前都是穿旗袍,还不是裤子,骑车很不方便的,她后来学得挺好,自己骑车去接生去了。这是一个毅力,我觉得她毅力很强的,她也不怕。

上海沦为孤岛,西门妇孺医院将幸免于战火的医疗设备搬到徐家汇,建立了临时医院,但到了1941年底,太平洋战争爆发,上海孤岛也沦陷了,日本侵略者绕强令各大学必须在