植物体细胞胚培养影响因素研究的新进展

- 格式:pdf

- 大小:430.89 KB

- 文档页数:5

植物组织培养技术在园林植物育种中的应用进展植物组织培养技术是一种在无菌条件下,利用植物组织或细胞实现植物生长和繁殖的技术。

这种技术在园林植物育种方面具有非常广泛的应用,主要包括以下几个方面。

1、无性繁殖园林植物中有一些优良品种,但是通过自然繁殖很难获得足够的数量,使用组织培养技术可以通过无性繁殖的方式繁殖大量的优良品种。

例如,利用芽分化技术可以从植物的分生组织中分离出大量的愈伤组织和芽发生组织,然后通过培养和筛选,获得适量的高质量无性繁殖苗。

2、基因转化基因转化技术是指将外源DNA导入到植物细胞中,从而在植物体内实现外源基因的表达,增强其抗病性、抗旱性、耐盐性等性状,从而获得具有创新性和高附加值的育种材料。

这种技术主要利用细胞壁耐受性良好的愈伤组织和胚性组织进行基因转化,从而获得高效的转化结果。

在园林植物育种中,基因转化技术可以用于获得更适应环境的植物品种和更具观赏价值的植物品种。

3、突变育种突变育种是从植物已有的基因库中筛选出新的变异体,然后再选择合适的变异体进行育种的一种方法。

利用组织培养技术可以在植物体内人为诱导基因突变,形成新体型、形态、花色等各种性状的变异体,从而通过筛选和选育,获得更优良的品种。

4、快速繁殖和扩大材料植物组织培养技术可以实现快速繁殖和扩大育种材料的目的,同时可以避免因天气、病虫害等问题引起的生长停滞和死亡,保障育种进程的顺利进行。

例如,愈伤组织培养可以在较短时间内获得大量的愈伤组织,从而可以在较短时间内快速繁殖出大量的育苗,提高育种效率。

总之,植物组织培养技术在园林植物育种中具有极大的应用前景和潜力,可以大大提高园林植物的品质和数量,进一步促进园林事业的发展。

人工种子的研究现状和发展前景白雪11021295411级种工二班引言种子不仅是植物种续代繁衍之本,而且也是人类衣食之源。

春种一粒粟,秋收万颗籽。

”农业上传统的种植方式,大多是用种子播种来进行作物的繁殖与栽培。

植物人工种子的制作,是在植物组织培养基础上发展起来的一项生物技术。

“细胞工程技术的开展,为作物的育种与繁殖提供了不少新的技术手段。

在离体培养条件下,植物学家们已可使植物的一个芽、一小块茎、一小块叶甚至一个细胞再生成为小植株;在实验室里,一年四季可生产出成千上万的试管植物来。

植物人工种子作为一项新兴的生物技术,为农业生产展示了诱人的前景,已引起世界各国的重视。

尽管尚未进入应用阶段。

但目前植物人工种子技术发展迅速,在不久的将来定能发挥出其潜在的优势。

一.人工种子的概念植物人工种子(plant artificial seed)概念最早由Murashige (1978)提出,它是指利用细胞的全能性,将植物离体培养中产生的体细胞胚或能发育成完整植株的分生组织(芽、愈伤组织、胚状体等)包埋在含有营养物质具有保护功能的外壳内形成的在适宜条件下能够能够发育成完整植株的小颗粒。

天然的植物种子是由种皮、胚、胚乳三部分组成。

种皮是由珠被受精后发育而来,常具有多层细胞:外部为厚壁细胞,内部几层为薄壁细胞,排列紧密,有极强的保护作用机械力量。

胚乳由受精极核发育来,含有大量养料,为胚发育提供营养。

胚由受精卵(合子)发育而来,由胚芽、胚轴、胚根、子叶组成,将来发育成新的植株。

完整的人工种子包括:人工种皮、人工胚乳胚状体(体细胞胚)3 部分。

有的人工种皮是指海藻酸钠与氯化钙络合形成的包在胚状体等材料外的藻酸钙层,它具有一定的硬度,有保护功能。

有的人工种子在海藻酸钠胶囊外又包一层高分子化合物(Elvax4260 或聚丙烯酸酯),种皮就是指这层高分子化合物外膜。

人工种皮上没有种脐、种孔等结构。

人工胚乳常是人工配制的能供胚良好生长的培养基。

经济植物的组织培养现状及新技术的应用黄占斌,焦志华,唐伟,刘亚辉,郭凯,战世琳,彭丹玲(中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京100083)5 10 摘要:植物的组织培养指在含有营养物质及植物生长物质的培养液中,培养离体植物组织(器官或细胞)并诱导使其长成完整植株的技术。

本文综述了植物组织培养技术的原理、发展情况及在具体生产实践中的运用,如脱毒、快繁、品种改良等,重点阐述了我国经济植物组织培养中存在的问题及问题产生根源,包括褐变和污染等。

同时,为了克服传统组培方法的缺陷,加快组培苗的生长速度,改善品质,降低生产成本,国内外的学者将组培技术和多学科交叉结合,诞生出各种新型的组培技术,本文介绍了开放式组培技术、光自养微繁技术等新技术的运用及发展,并对经济植物的组织培养进行了展望,以期为从事植物组织培养研究与生产应用的科技工作者提供了参考。

关键词:组织培养;经济植物;培养现状;新技术中图分类号:Q949. 415Research Advances and Application of New Technology ofEconomical Plant Tissue CultureHUANG Zhanbin, JIAO Zhihua, TANG Wei, LIU Yahui, GUO Kai, ZHAN Shilin,PENG Danling20 25 30 35 40(School of Chemical and Environmental Engineering, Beijing 100083)Abstract: Plant tissue culture is a kind of technology that cultures plant tissue (organ or cells) invitro and induces it growing into a complete plant in a culture medium containing nutrients and needed substances. In this paper, we reviewed plant tissue culture technical principle, their development , application in production practices in the concrete, such as virus-free, rapid propagation, improved varieties, and focused on economical problems of plant tissue culture ofour country's, including browning and pollution. The same time, in order to overcome the defectsof traditional tissue culture methods, to speed up the growth rate of tissue culture, improve quality, reduce production costs, domestic and foreign scholars make tissue culture technology and multidisciplinary cross-link, develop new kinds of tissue culture technology. This article describesthe utilization and development of new technologies, such as open tissue culture technology and photoautotrophic micropropagation technology, and outlook the economical plant tissue culture, in order to provide plant tissue culture researchers and technological workers references.Keywords: Tissue Culture; Economical Plants; General Situation; New Technologies0引言植物的组织培养指在含有营养物质及植物生长物质的培养液中,培养离体植物组织(器官或细胞)并诱导使其长成完整植株的技术。

植物组织培养:生命的奇迹与技术的革新 植物组织培养,这门听起来略显神秘的技术,实际上已经在农业、林业、园艺等领域发挥了巨大的作用。它不仅让科学家们能够在实验室中培育出各种各样的植物,还能够加速植物繁殖、改良植物品种、甚至拯救濒危植物。在这本书中,王蒂主编将带领我们深入了解植物组织培养的原理、技术以及应用,让我们一窥这个充满生命奇迹与科技魅力的世界。 植物组织培养的原理 植物组织培养,顾名思义,就是将植物的细胞、组织或器官在无菌条件下培养在人工配制的培养基上,使其在适宜的环境下生长、分化,最终发育成完整的植株。这个过程看似简单,但实际上涉及到许多复杂的生物学和化学原理。例如,培养基的配方、植物激素的种类和浓度、光照、温度等环境因素都会对培养结果产生重要影响。 植物组织培养的技术 随着科技的发展,植物组织培养技术也在不断进步。目前,常用的技术包括: 愈伤组织培养: 将植物组织切割成小块,放在含有植物激素的培养基上,使其形成愈伤组织,再诱导其分化成植株。 胚培养: 将植物的种子或胚胎在培养基上进行培养,使其发育成完整的植株。 微繁殖: 将植物的茎尖、叶片等部位切成小块,在无菌条件下进行快速繁殖,获得大量的植株。 体细胞胚胎发生: 将植物的体细胞诱导形成胚胎,再发育成植株。 植物组织培养的应用 植物组织培养技术在许多领域都发挥着重要作用,例如: 农业: 可以快速繁殖优良品种,提高农业生产效率。 林业: 可以加速树木繁殖,恢复森林植被。 园艺: 可以培育出各种观赏植物,丰富人们的业余生活。 生物技术: 可以用于基因工程、细胞工程等研究。 这本书将带您深入了解植物组织培养的方方面面,从基本原理到应用技术,再到未来的发展方向。相信通过阅读这本书,您会对植物组织培养这门技术产生更浓厚的兴趣,并对其在生命科学领域的应用前景充满期待。 植物组织培养:生命的奇迹与技术的革新 植物组织培养,这门听起来略显神秘的技术,实际上已经在农业、林业、园艺等领域发挥了巨大的作用。它不仅让科学家们能够在实验室中培育出各种各样的植物,还能够加速植物繁殖、改良植物品种、甚至拯救濒危植物。在这本书中,王蒂主编将带领我们深入了解植物组织培养的原理、技术以及应用,让我们一窥这个充满生命奇迹与科技魅力的世界。 植物组织培养的原理 植物组织培养,顾名思义,就是将植物的细胞、组织或器官在无菌条件下培养在人工配制的培养基上,使其在适宜的环境下生长、分化,最终发育成完整的植株。这个过程看似简单,但实际上涉及到许多复杂的生物学和化学原理。例如,培养基的配方、植物激素的种类和浓度、光照、温度等环境因素都会对培养结果产生重要影响。 植物组织培养的技术 随着科技的发展,植物组织培养技术也在不断进步。目前,常用的技术包括: 愈伤组织培养: 将植物组织切割成小块,放在含有植物激素的培养基上,使其形成愈伤组织,再诱导其分化成植株。 胚培养: 将植物的种子或胚胎在培养基上进行培养,使其发育成完整的植株。 微繁殖: 将植物的茎尖、叶片等部位切成小块,在无菌条件下进行快速繁殖,获得大量的植株。 体细胞胚胎发生: 将植物的体细胞诱导形成胚胎,再发育成植株。 植物组织培养的应用 植物组织培养技术在许多领域都发挥着重要作用,例如: 农业: 可以快速繁殖优良品种,提高农业生产效率。 林业: 可以加速树木繁殖,恢复森林植被。 园艺: 可以培育出各种观赏植物,丰富人们的业余生活。 生物技术: 可以用于基因工程、细胞工程等研究。 植物组织培养的未来 随着科技的不断进步,植物组织培养技术将会在未来发挥更大的作用。例如,我们可以利用基因编辑技术,对植物进行定向改良,培育出更加耐旱、抗病、高产的新品种。我们还可以利用植物组织培养技术,在太空环境中进行植物种植,为未来的太空旅行提供食物保障。 这本书将带您深入了解植物组织培养的方方面面,从基本原理到应用技术,再到未来的发展方向。相信通过阅读这本书,您会对植物组织培养这门技术产生更浓厚的兴趣,并对其在生命科学领域的应用前景充满期待。 植物组织培养:生命的奇迹与技术的革新 植物组织培养,这门听起来略显神秘的技术,实际上已经在农业、林业、园艺等领域发挥了巨大的作用。它不仅让科学家们能够在实验室中培育出各种各样的植物,还能够加速植物繁殖、改良植物品种、甚至拯救濒危植物。在这本书中,王蒂主编将带领我们深入了解植物组织培养的原理、技术以及应用,让我们一窥这个充满生命奇迹与科技魅力的世界。 植物组织培养的原理 植物组织培养,顾名思义,就是将植物的细胞、组织或器官在无菌条件下培养在人工配制的培养基上,使其在适宜的环境下生长、分化,最终发育成完整的植株。这个过程看似简单,但实际上涉及到许多复杂的生物学和化学原理。例如,培养基的配方、植物激素的种类和浓度、光照、温度等环境因素都会对培养结果产生重要影响。 植物组织培养的技术 随着科技的发展,植物组织培养技术也在不断进步。目前,常用的技术包括: 愈伤组织培养: 将植物组织切割成小块,放在含有植物激素的培养基上,使其形成愈伤组织,再诱导其分化成植株。 胚培养: 将植物的种子或胚胎在培养基上进行培养,使其发育成完整的植株。 微繁殖: 将植物的茎尖、叶片等部位切成小块,在无菌条件下进行快速繁殖,获得大量的植株。 体细胞胚胎发生: 将植物的体细胞诱导形成胚胎,再发育成植株。 植物组织培养的应用 植物组织培养技术在许多领域都发挥着重要作用,例如: 农业: 可以快速繁殖优良品种,提高农业生产效率。 林业: 可以加速树木繁殖,恢复森林植被。 园艺: 可以培育出各种观赏植物,丰富人们的业余生活。 生物技术: 可以用于基因工程、细胞工程等研究。 植物组织培养的未来 随着科技的不断进步,植物组织培养技术将会在未来发挥更大的作用。例如,我们可以利用基因编辑技术,对植物进行定向改良,培育出更加耐旱、抗病、高产的新品种。我们还可以利用植物组织培养技术,在太空环境中进行植物种植,为未来的太空旅行提供食物保障。 这本书将带您深入了解植物组织培养的方方面面,从基本原理到应用技术,再到未来的发展方向。相信通过阅读这本书,您会对植物组织培养这门技术产生更浓厚的兴趣,并对其在生命科学领域的应用前景充满期待。

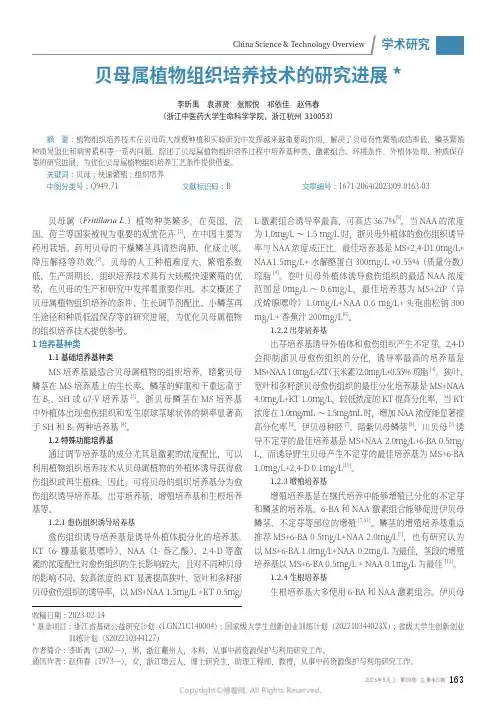

1632023年5月上 第09期 总第405期学术研究China Science & Technology Overview贝母属(Fritillaria L .)植物种类繁多,在英国、法国、荷兰等国家被视为重要的观赏花卉[1],在中国主要为药用栽培。

药用贝母的干燥鳞茎具清热润肺、化痰止咳、降压解痉等功效[2]。

贝母的人工种植难度大、繁殖系数低、生产周期长,组织培养技术具有大规模快速繁殖的优势,在贝母的生产和研究中发挥着重要作用。

本文概述了贝母属植物组织培养的条件、生长调节剂配比、小鳞茎再生途径和种质低温保存等的研究进展,为优化贝母属植物的组织培养技术提供参考。

1培养基种类1.1基础培养基种类MS 培养基最适合贝母属植物的组织培养。

暗紫贝母鳞茎在MS 培养基上的生长率、鳞茎的鲜重和干重远高于在B 5、SH 或67-V 培养基[3]。

浙贝母鳞茎在MS 培养基中外植体出现愈伤组织和发生原球茎球状体的频率显著高于SH 和B 5两种培养基[4]。

1.2特殊功能培养基通过调节培养基的成分尤其是激素的浓度配比,可以利用植物组织培养技术从贝母属植物的外植体诱导获得愈伤组织或再生植株。

因此,可将贝母的组织培养基分为愈伤组织诱导培养基、出芽培养基、增殖培养基和生根培养基等。

1.2.1愈伤组织诱导培养基愈伤组织诱导培养基是诱导外植体脱分化的培养基。

KT(6-糠基氨基嘌呤)、NAA(1-萘乙酸)、2,4-D 等激素的浓度配比对愈伤组织的生长影响较大,且对不同种贝母的影响不同。

较高浓度的KT 显著提高狭叶、宽叶和多籽浙贝母愈伤组织的诱导率,以MS+NAA 1.5mg/L +KT 0.5mg/L 激素组合诱导率最高,可高达36.7%[5]。

当NAA 的浓度为1.0mg/L ~1.5 mg/L 时,浙贝母外植体的愈伤组织诱导率与NAA 浓度成正比,最佳培养基是MS+2,4-D1.0mg/L+ NAA1.5mg/L+水解酪蛋白300mg/L +0.55%(质量分数)琼脂[4]。

植物单倍体诱导技术发展与创新

植物单倍体诱导技术是植物育种和遗传学研究中的重要手段,其发展与创新对于推动植物科学的发展具有重要意义。

近年来,随着分子生物学和遗传学技术的不断发展,植物单倍体诱导技术也在不断创新和优化。

传统的植物单倍体诱导技术主要采用秋水仙素诱导和化学诱变等方法,但这些方法具有突变频率低、突变谱不广等局限性。

为了克服这些局限性,研究者们不断探索新的单倍体诱导技术。

其中,基因编辑技术的快速发展为植物单倍体诱导提供了新的途径。

基因编辑技术可以通过对植物基因进行精确的修饰和调控,实现植物单倍体的高效诱导,并且突变频率高、突变谱广。

除了基因编辑技术外,研究者们还尝试将其他技术手段与传统的单倍体诱导方法相结合,以获得更好的诱导效果。

例如,有研究者将基因编辑技术与秋水仙素诱导相结合,成功实现了对植物基因组的精确修饰和单倍体的高效诱导。

此外,还有研究者将基因编辑技术与化学诱变相结合,提高了突变频率和突变谱的广度。

除了技术手段的创新外,植物单倍体诱导技术的应用范围也在不断扩大。

以前,植物单倍体诱导技术主要应用于模式植物的研究,但随着技术的不断发展,越来越多的作物被纳入到研究中。

例如,水稻、小麦、玉米等重要粮食作物已经成功实现了单倍体诱导,这将有助于加快这些作物的遗传改良和育种进程。

综上所述,植物单倍体诱导技术的发展与创新为植物科学的发展提供了强有力的支持。

未来,随着技术的不断进步和应用范围的扩大,植物单倍体诱导技术将在植物育种和遗传学研究中发挥更加重要的作用。

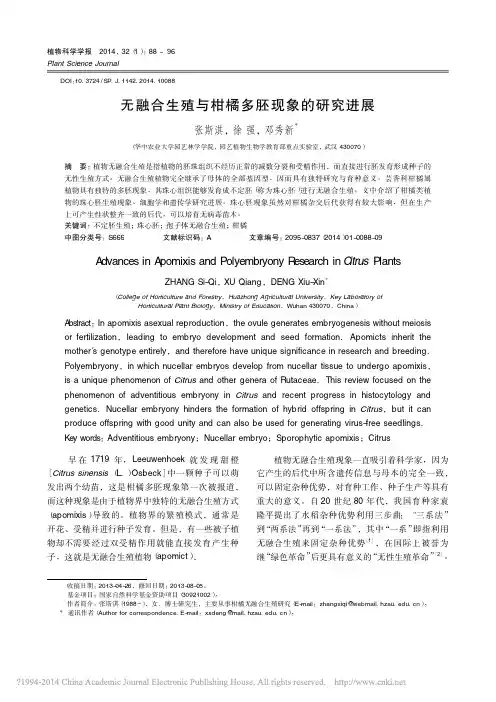

植物科学学报2014,32(1):88 96Plant Science JournalDOI :10.3724/SP.J.1142.2014.10088无融合生殖与柑橘多胚现象的研究进展张斯淇,徐强,邓秀新*(华中农业大学园艺林学学院,园艺植物生物学教育部重点实验室,武汉430070)摘要:植物无融合生殖是指植物的胚珠组织不经历正常的减数分裂和受精作用,而直接进行胚发育形成种子的无性生殖方式。

无融合生殖植物完全继承了母体的全部基因型,因而具有独特研究与育种意义。

芸香科柑橘属植物具有独特的多胚现象,其珠心组织能够发育成不定胚(称为珠心胚)进行无融合生殖。

文中介绍了柑橘类植物的珠心胚生殖现象、细胞学和遗传学研究进展。

珠心胚现象虽然对柑橘杂交后代获得有较大影响,但在生产上可产生性状整齐一致的后代,可以培育无病毒苗木。

关键词:不定胚生殖;珠心胚;孢子体无融合生殖;柑橘中图分类号:S666文献标识码:A文章编号:2095-0837(2014)01-0088-09收稿日期:2013-04-26,修回日期:2013-08-05。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(30921002)。

作者简介:张斯淇(1988-),女,博士研究生,主要从事柑橘无融合生殖研究(E-mail :zhangsiqi@ )。

*通讯作者(Author for correspondence.E-mail :xxdeng@ )。

A dvances in A pomixis and Polyembryony Research in C itrus PlantsZHANG Si-Qi ,XU Qiang ,DENG Xiu-Xin *(College of Horticulture and Forestry ,Huazhong Agricultural University ,Key Laboratory ofHorticultural Plant Biology ,Ministry of Education ,Wuhan 430070,China )A bs tract :In apomixis asexual reproduction ,the ovule generates embryogenesis without meiosis or fertilization ,leading to embryo development and seed formation.Apomicts inherit the mother's genotype entirely ,and therefore have unique significance in research and breeding.Polyembryony ,in which nucellar embryos develop from nucellar tissue to undergo apomixis ,is a unique phenomenon of Citrus and other genera of Rutaceae.This review focused on the phenomenon of adventitious embryony in Citrus and recent progress in histocytology and genetics.Nucellar embryony hinders the formation of hybrid offspring in Citrus ,but it can produce offspring with good unity and can also be used for generating virus-free seedlings.Key words :Adventitious embryony ;Nucellar embryo ;Sporophytic apomixis ;Citrus 早在1719年,Leeuwenhoek 就发现甜橙[Citrus sinensis (L.)Osbeck ]中一颗种子可以萌发出两个幼苗,这是柑橘多胚现象第一次被报道,而这种现象是由于植物界中独特的无融合生殖方式(apomixis )导致的。

植物组织培养综述植物组织培养技术应用及进展摘要:本文综述了植物组织培养理论的发展,重点论述其再脱毒、快繁、育种与有机化合物工业生产以及种质资源的保存等方面的应用,本文还对植物组织培养过程中所采用的新技术进行了综述, 介绍了这些新技术的应用现状,并对应用的前景作简单的展望。

关键词:植物组织培养;应用;进展1.理论起源19世纪30年代,德国植物学家施莱登和德国动物学家施旺创立了细胞学说,根据这一学说,如果给细胞提供和生物体内一样的条件,每个细胞都应该能够独立生活。

1902年,德国植物学家哈伯兰特在细胞全能性的理论是植物组织培养的理论基础。

1958年,一个振奋人心的消息从美国传向世界各地,美国植物学家斯蒂瓦特等人,用胡萝卜韧皮部的细胞进行培养,终于得到了完整植株,并且这一植株能够开花结果,证实了哈伯兰特在五十多年前关于细胞全能的预言。

植物组织培养的简单过程如下:剪接植物器官或组织——经过脱分化(也叫去分化)形成愈伤组织——再经过再分化形成组织或器官——经过培养发育成一颗完整的植株。

植物组织培养的大致过程是:在无菌条件下,将植物器官或组织(如芽、茎尖、根尖或花药)的一部分切下来,用纤维素酶与果胶酶处理用以去掉细胞壁,使之露出原生质体,然后放在适当的人工培养基上进行培养,这些器官或组织就会进行细胞分裂,形成新的组织。

不过这种组织没有发生分化,只是一团薄壁细胞,叫做愈伤组织。

在适合的光照、温度和一定的营养物质与激素等条件下,愈伤组织便开始分化,产生出植物的各种器官和组织,进而发育成一棵完整的植株。

植物组织培养即植物无菌培养技术,又称离体培养,是根据植物细胞具有全能性的理论,利用植物体离体的器官如根、茎、叶、茎尖、花、果实等)组织(如形成层、表皮、皮层、髓部细胞、胚乳等)或细胞(如大孢子、小孢子、体细胞等)以及原生质体,在无菌和适宜的人工培养基及光照、温度等人工条件下,能诱导出愈伤组织、不定芽、不定根,最后形成完整的植株的学科。

植物组织培养技术在作物遗传改良中的运用植物组织培养技术是利用细胞、组织和器官的增殖、再生和形成新植株的能力来进行研究和应用的一种技术方法。

它已经成为现代作物遗传改良中不可或缺的重要手段。

通过植物组织培养技术,可以实现不同目的的遗传改良,包括育种、基因工程等。

本文将探讨植物组织培养技术在作物遗传改良中的应用。

首先,在作物遗传改良中,植物组织培养技术可以实现无性系的繁殖和选育。

通过离体组织培养技术,可以大幅度提高作物繁殖的效率。

例如,通过离体培养技术可以实现种子无性繁殖,从而缩短育种周期。

此外,也可以通过组织培养技术将某些良好特性的无性系扩繁,以满足大规模生产的需求。

无性系繁殖在作物品种改良中具有重要意义,可以通过选择和筛选获得更好的经济性状和良好的抗逆性状,提高作物产量和品质。

其次,植物组织培养技术可以实现体细胞胚胎学观异作用。

细胞胚胎学是利用植物体细胞的向胚胎发育能力进行遗传改良的一种方法。

通过离体培养技术,可以使体细胞再生成植株,从而实现多倍体育种、重组和基因转导等。

通过体细胞胚胎学,可以快速生成新的多倍体植株,提高种质资源的利用效率;还可以将来自不同亲本的基因在同一植株中进行有效组合,产生具有优异性状的杂交植株。

此外,植物组织培养技术还可以应用于基因转导研究,通过外源基因的导入,可以使作物获得新的性状,如提高抗病性、抗虫性、耐逆性等。

此外,植物组织培养技术还可以实现胚性调控。

胚性调控是指通过组织培养技术改变胚胎发育过程中的一些条件,从而影响胚种的性状或性育性的发育。

例如,通过逆境培养条件和某些激素的操作,可以诱导出部分杏、李和樱桃等作物的无性状苗,这些苗在无性系遗传改良中有着重要的应用价值。

此外,在一些难以用传统育种方法改良的品种中,胚性调控技术也可以起到重要的作用。

当胚性调控配合着遗传优良基因的导入或胚性转位遗传的连锁时,更能够实现作物优良特性的快速改良。

然而,植物组织培养技术在作物遗传改良中也存在一些挑战和难题。

内江师范学院学报JOURNAL OF NEIJIANG NORMAL UNIVERSITY第30卷第8期No.8Vol.30珙桐科植物组织培养研究进展肖小君,陈文年**(内江师范学院生命科学学院//四川省高等学校特色农业资源研究与利用重点实验室,四川内江 641199)摘要:从外植体的选择㊁外植体的处理及消毒㊁培养基种类及植物生长调节剂等方面论述了珙桐科植物组织培养研究现状.珙桐科植物组织培养中,外植体多采用成熟胚㊁芽㊁茎段㊁茎尖等,通过低温㊁预培养或流水冲洗加上酒精和氯化汞表面消毒的处理方式可成功诱导不定芽或愈伤组织,在低盐浓度的培养基中配合一定浓度的细胞分裂素和生长素可再生新的植株.此外,还探讨了组培研究中存在的问题及未来发展方向,以期为今后珙桐科植物组培研究提供参考.关键词:珙桐科;组织培养;研究进展DOI:10.13603/ki.51-1621/z.2015.08.004中图分类号:Q943.1文献标志码:A文章编号:1671-1785(2015)08-珙桐科(N y ssaceae)植物包括3属,即珙桐属(Davidia)㊁喜树属(Cam p totheca)和蓝果树属(N y ssa),其中珙桐属与喜树属为我国特有的单种属,蓝果树属有10余种间断分布于北美和东南亚地区[1].珙桐科植物树形优美,是集观赏和实用为一体的优良园林绿化树种.目前该科植物主要采用种子繁殖后代,但由于种壳十分坚硬,种子休眠期长,且种子出土很不整齐,发芽率低,自然更新困难,种子败育现象严重[2-4].前人提出多种提高珙桐种子发芽率的措施,如人畜尿液浸泡㊁酸或碱处理果实㊁机械破损果皮㊁变温层积等,但成功率低,难以批量供应苗木[5],导致珙桐科植物至今未能广泛应用.目前植物组织培养技术以其繁殖周期短㊁速度快㊁不受季节限制等特点受到广大科研工作者的青睐,对珙桐科植物开展组织培养研究,代替种子繁殖,可缩短育种年限,加速这些观赏园林植物的推广利用.本文以珙桐科植物中研究最多㊁最受重视的珙桐㊁喜树和蓝果树为典型代表,对外植体的选择㊁外植体的处理及消毒方式㊁培养基及植物生长调节剂选择等方面进行了总结,提出珙桐科植物组织培养中亟待解决的问题,为今后开发利用这些濒危珍稀植物资源提供参考.1外植体的选择理论上讲,植物细胞具有全能性,每一个细胞在合适的培养条件下都有发育成完整植物个体的潜力[6].但是研究表明,珙桐科植物不同组织或部位在器官发生能力上有很大的差异.前人以珙桐成熟胚为试材,成功诱导出愈伤组织,最高诱导率为83.3%;余阿梅等[8]利用珙桐萌发胚的下胚轴和胚根进行丛生芽的诱导和增殖,完整建立了珙桐植株的再生体系;邹利娟等[9]以野外珙桐枝条抽出嫩梢的茎段和茎尖为外植体诱导腋芽的萌发及丛生芽的产生;董社琴等[10]研究认为以1~2年生珙桐的根尖为外植体,在解剖镜下剔除表皮可诱导出愈伤组织;选择珙桐冬芽[11-12]或带芽茎段[13-14]作为外植体㊃02㊃收稿日期:2015-05-16基金项目:内江师范学院校级重点项目(12NJZ04),内江市科技支撑计划项目(12109)作者简介:肖小君(1982-),女,四川岳池人,助理研究员,硕士.研究方向:植物组织培养*通讯作者:陈文年(1968-),男,四川成都人,内江师范学院教授,博士.研究方向:植物生态2015年8月肖小君,陈文年:珙桐科植物组织培养研究进展诱导腋芽的研究较多,由腋芽直接发生丛生芽,最终获得完整植株.在喜树的组织培养中,利用喜树幼苗的茎尖可直接诱导出大量丛生芽[15];前人[16]以叶片㊁茎段和带芽茎段为外植体,研究发现叶片诱导愈伤组织效果最好,并成功建立了细胞悬浮培养体系[17],带芽茎段更适于通过腋芽诱导进行植株快速繁殖;陈颖等[18]研究认为取秋季刚休眠的芽为外植体效果最佳,此阶段的芽易于消毒,同时污染率较低.目前关于蓝果树组织培养的报道较少,以带腋芽半木质化茎段[4,19]和幼嫩枝条[20]为外植体均能重建蓝果树再生体系,但仅见于直接器官发生途径,未见愈伤组织或体细胞胚胎途径的相关研究.总的来说,珙桐科植物的成熟胚㊁根㊁茎尖㊁茎段㊁嫩梢㊁芽㊁叶片甚至下胚轴均可作为外植体诱导丛生芽或愈伤组织,其中以芽㊁带芽茎段和茎尖的报道较多,是繁殖成功率较高的外植体.以根㊁叶片或下胚轴为外植体时能诱导愈伤组织,可作为细胞悬浮培养及次生代谢产物提取的基础.2外植体的处理及消毒2.1以离体胚为外植体由于珙桐科植物种子外壳十分坚硬,透水透气性差,而且种子后熟期特别长,易使种子长期休眠.前人研究表明,从种子中分离出胚进行离体培养,可以完全解除种皮和胚乳的抑制作用,使胚很快萌发[21].因此,研究者通常采取低温浸泡[7]或层积[8]的方式提前处理,待胚充分吸胀后,用70%的乙醇浸泡30s,无菌水冲洗2~3次,再用0.1%的升汞浸泡5~20min或用10%的次氯酸钠浸泡10~20min,无菌水冲洗4~5次[7],于无菌条件下取出成熟胚接种于诱导培养基上.2.2以冬芽㊁茎段㊁带芽茎段和嫩梢为外植体在选择这类外植体处理时,一般是先将外植体在洗衣粉溶液中浸泡2min,用毛刷轻轻的将芽鳞或茎段清洗干净,在流水下冲洗数小时后在超净工作台上用75%酒精浸泡20s~1min,再用H g Cl2溶液处理3~20min,无菌水清洗5次以上[9,11-15,19].在表面灭菌过程中,添加吐温80会加重消毒液对植物细胞的伤害,导致外植体的褐化和死亡[14],灭菌后剪掉芽体的亮黄色绒状叶比直接接种全部冬芽污染率更少[12],也有研究发现取外植体长度大于0.5cm,剥离芽体至剩余1~2个鳞片叶的处理方式有利于降低污染率[22].2.3以根㊁叶片等其他部位为外植体董社琴等[10]采集1~2年生的珙桐根尖成功地诱导出愈伤组织,但并未说明根尖的消毒方式.王戈戎等[23]以喜树幼嫩叶片为外植体,经流水冲洗后于70%乙醇中浸泡30s+10%次氯酸钠溶液中浸泡5min,无菌水漂洗3~5遍,将叶片切成1cm2大小接种于培养基1d后可以看到栅栏组织与海绵组织的细胞发生细胞分裂.目前,总的看来以根㊁叶片或其他部位为外植体的报道相对较少,技术还不成熟. 3培养基及植物生长调节剂的选择选择合适的基本培养基是植物组织培养成功的基础.不同培养目的,不同植物基因型和外植体,所需培养基的类型及成分均有所差异.而培养基中细胞分裂素与生长素等激素类物质对植物生长有重要作用,使用不同种类㊁不同浓度和不同比例关系的植物生长调节剂,可以调节培养物的生长发育进程㊁分化方向和器官发生[24].3.1直接器官发生途径以冬芽㊁茎段㊁带芽茎段和嫩梢等为外植体可直接诱导丛生芽的产生,这种途径遗传稳定性好,由于没有经过脱分化和再分化过程,能较好地保持母株的优良特性.3.1.1初代培养吴安湘[11]比较了MS㊁1/2MS㊁N6和WPM4种不同培养基对珙桐冬芽诱导的影响,分析得出WPM为冬芽初代培养的最佳基本培养基;杨锋利等[14]研究认为珙桐初代培养中,低盐培养基WPM 优于中盐培养基H和高盐培养基N6㊁MS;夏晗等[25]比较了1/2MS㊁1/4MS和H3种基本培养基的诱导效果,分析发现1/2MS培养基显著优于其他两种.王慧梅等[26]以三年生喜树腋芽为外植体,研究得出WPM和B5培养基适合喜树腋芽的诱导.王春荣等[20]以1/2MS为基本培养基成功获得蓝果树无菌芽.以上结果表明,在珙桐科植物初代培养阶段,宜采用低盐的基本培养基.在此基础上,添加一定浓度的植物激素对芽体萌发与诱导有显著影响.邹利娟等[9]以野外珙桐抽出的嫩梢为外植体,研究发现6-BA和GA3是影响珙桐带芽茎段萌发的主要因素.吕立堂等[15]以喜树幼苗的茎尖作为外植体,研究认为B5+6-BA0.2m g/L+IBA0.05m g/L+ AS10m g/L的诱导效果最佳.也有部分研究人员认㊃12㊃内江师范学院学报第30卷第8期为单独使用6-BA就能较好地诱导出丛生芽[13-14].一般来说,6-BA对芽的分化起较大作用,IBA或NAA对茎段腋芽的形成不是必需的,但可促进芽的伸长生长.3.1.2继代培养在珙桐的继代增殖培养中,研究较多的是采用无机盐浓度较低的WPM为基本培养基,附加一定浓度的细胞分裂素ZT[13]㊁6-BA和生长素NAA[8],其中6-BA为1~2.0m g/L时的增殖效果较好,培养基中加入GA3对珙桐芽的生长和增殖有明显的改善作用[9,12].而关于喜树和蓝果树的继代增殖培养,多数学者选择以MS为基本培养基,王慧梅等[26]研究发现适合喜树腋芽增殖和分化的最佳生长调节物质为BA1.0m g/L或TDZ0.1m g/L.陈颖等[18]认为喜树芽增殖的最佳培养基是MS+ NAA0.1~0.5m g/L+BA1.0m g/L,分化频率为82%~87%.在此基础上添加腺嘌呤10m g/L 和柠檬酸30m g/L可使喜树芽增殖系数达到6.2[27].蓝果树增殖过程中以MS+6-BA1.0m g/L +IBA0.1m g/L培养基最好,连续继代5代,总有效增殖系数为408.83倍[4].3.1.3生根培养余阿梅等[8]用1/2MS+IBA1.5m g/L+ AC1.0g/L+蔗糖20g/L作为生根培养基,30d后可见珙桐幼苗基部长出白色肉质根,生根率达90%;邹利娟等[12]研究认为珙桐不定芽最佳生根培养基为White+IBA3.0m g/L+6-BA1.0m g/L+ AC2.0g/L,在此条件下,根系发育良好,植株健壮,组培苗炼苗后移栽成活率可达80%;前人研究发现WPM培养基附加不同浓度的IBA和NAA均能诱导珙桐生根,但从生根时间和再生植株的长势上,NAA效果优于IBA[13].在喜树的生根诱导研究中,吕立堂等[15]认为B5培养基附加IBA0.5m g/ L,KT0.1m g/L和AS10m g/L的生根效果较好;陈颖等[18]认为最佳生根培养基为1/2MS+ NAA0.1m g/L+IBA1.0m g/L,生根率为95%,研究发现1/2MS和WPM培养基均适合喜树组培苗生根[28].在蓝果树生根诱导的报道中,胡刚等[19]研究表明1/2WPM+NAA0.5m g/L+IAA 0.2m g/L+活性炭0.2%培养基中蓝果树试管苗生根率可达100%;王春荣等[20]认为1/2MS附加NAA与IBA或IAA配合使用,生根情况较好,单独使用NAA,根系不发达,侧根少.综上所述,1/2MS㊁White㊁WPM和B5培养基附加一定浓度的生长素NAA和IBA在珙桐科植物生根培养中广泛使用,说明降低基本培养基中矿质离子的浓度有利于木本植物组织培养中根的产生和生长. 3.2间接器官发生途径间接器官发生是指外植体经过脱分化形成愈伤组织,再经过不同的细胞分化途径重建形成不同的器官,进而形成完整植株的过程.这种由愈伤组织到器官再生的过程中,无性系后代遗传性不稳定,易产生变异[6].因此这类方式可以用于选育具有特殊性状的变异植株,也可为细胞悬浮培养体系的建立奠定基础.以珙桐无菌苗的下胚轴为外植体,其最佳愈伤组织诱导培养基为WPM+KT1.0m g/L+2,4-D0.5 m g/L+Vc1.0m g/L[29],KT与2,4-D组合比6-BA与NAA组合对珙桐叶片愈伤组织诱导效果更好,初代培养中添加天然提取物豆芽汁和番茄汁可诱导出质量好的珙桐茎愈伤组织,出愈率高达98%[30],继代培养中添加1.0~1.5m g/L抗坏血酸(Vc)能有效抑制愈伤组织褐化[31];陈蕤坤等[32]采用珙桐花药成功诱导出愈伤组织,但愈伤组织褐化严重,未见进一步分化.综合看来,在珙桐的愈伤组织诱导及增殖过程中褐化现象比较严重[33],如何克服褐化提高愈伤组织的再分化率将是今后研究的重点之一.在喜树愈伤组织诱导过程中,以幼嫩叶片[17,34]㊁茎段和带芽茎段[35-36]㊁下胚轴[37]等为外植体均有相关报道,研究发现SH㊁MS㊁B5基本培养基配合一定浓度激素(2,4-D㊁NAA㊁6-BA㊁KT)均能成功诱导出愈伤组织,愈伤组织在含KT与NAA 的培养基上悬浮培养可进一步分化形成含喜树碱的胚状体[34],或在MS附加一定浓度的2,4-D㊁NAA㊁6-BA培养基中继代培养快速生长,疏松易分散,作为细胞悬浮培养的原料生产喜树碱[17,34].康大力等[38]研究认为TDZ在喜树愈伤组织培养中可替代植物激素并对细胞植物色素积累有明显影响;陈博等[39]比较了蓝㊁红㊁白不同的光质下喜树愈伤组织的长势和分化潜质,结果表明蓝光照射下7d时喜树的愈伤组织具备较强的潜在分化能力;张彦波等[40]认为在诱导培养基中添加30m g/L抗坏血酸和5g/L活性碳可有效抑制继代培养中愈伤组织褐化.目前,蓝果树愈伤组织诱导还未见相关报道,珙桐和喜树愈伤组织诱导均取得成功,并用于植物细胞悬浮培养,但缺少愈伤组织分化成苗的系统性报道.目前,珙桐科植物的组织培养技术虽取得一定㊃22㊃2015年8月肖小君,陈文年:珙桐科植物组织培养研究进展研究进展,但仍存在许多问题,目前还未见工厂化规模生产成功模式的报道.由于珙桐科植物生长在空气湿润㊁阳光较充足的溪边沟谷地段,外植体带菌严重,如何降低污染率,提高诱导率等问题仍需进一步研究,在组培过程中,组培苗褐化及变异等问题比较常见.在今后的研究中,应着眼于提高组培苗的繁殖系数,控制褐化和变异,加强愈伤组织分化成苗,探寻胚状体途径的再生体系等方面努力.同时,有必要对细胞悬浮培养体系进行深入研究,改进培养方式和代谢调控途径,提高次生代谢产物含量,降低组培苗的生产成本,开拓组培苗市场,为珙桐科植物尽早实现工业化生产提供技术支持.参考文献:[1]候宽昭.中国种子植物科属词典[M].2版.北京:科学出版社,1982.[2]张家勋,李俊清.珙桐繁殖和栽培技术研究[J].北京林业大学学报,1995,17(3):24-29.[3]林桂芸,孙雁霞,邬晓勇,等.喜树离体愈伤组织和腋芽诱导试验[J].西南农业学报,2004,17(01):88-89.[4]王春荣,毕君,曹书敏.蓝果树茎段组织培养和快速繁殖[J].北方园艺,2011(1):139-143.[5]罗世家.珙桐繁殖技术研究[J].湖北民族学院学报(自然科学版),2009,27(3):264-266.[6]潘瑞炽.植物细胞工程[M].广州:广东高等教育出版社,2008.[7]李月琴,雷泞菲,林莎,等.濒危植物珙桐的组织培养技术研究[J].安徽农业科学,2007,35(18):5369-5370 [8]余阿梅,苏智先,王立强,等.珍稀濒危植物珙桐胚的萌发与快速繁殖[J].植物学报,2009,44(4):491-496.[9]邹利娟,吴庆贵,苏智先.珙桐快速繁殖技术研究[J].绵阳师范学院学报,2011,30(5):62-66. [10]董社琴,李冰雯.珙桐离体根培养的研究[J].北方园艺,2007(12):206-207.[11]吴安湘.珙桐组织培养与植株再生体系的建立[D].长沙:中南林业科技大学,2006.[12]邹利娟,苏智先,胡进耀,等.濒危植物珙桐的组织培养与植株再生[J].植物研究,2009,29(2):187-192.[13]金晓玲,吴安湘,沈守云,等.珍稀濒危植物珙桐离体快繁技术初步研究[J].园艺学报,2007,34(5):1327-1328.[14]杨锋利,苏智先,杜保国,等.珍稀濒危植物珙桐初代培养影响因素研究[J].江苏农业科学,2008(6):83-84.[15]吕立堂,朱冬雪,赵德刚.喜树茎尖组织培养与植株再生[J].中草药,2004,35(6):682-684. [16]马林.喜树愈伤组织的诱导与培养[J].中国中药杂志,2007,32(13):1273-1276.[17]刘菲,彭克勤,彭志红,等.喜树细胞悬浮培养体系的建立[J].湖南农业大学学报:自然科学版,2010,36(5): 528-530.[18]陈颖,曹福亮,李淑娴,等.喜树茎段不定芽的诱导及再生系统的建立[J].经济林研究,2004,22(1):8-11.[19]胡刚,朱忠荣,王桂萍,等.蓝果树组织培养及快速繁殖研究[J].林业实用技术,2014(8):34-36. [20]王春荣,毕君,曹福亮.蓝果树的离体培养和植株再生[J].植物生理学通讯,2009,45(11):1107-1008. [21]Ra g havan V.One hundred y ears of z yg otic embr y o cul-ture investi g ations[J].In Vitro Cell Dev Biol Plant.2003,39:437-442.[22]植爽,胡艳,曹婧,等.珍稀濒危植物珙桐初代培养研究[J].江苏林业科技,2014,41(4):29-32. [23]王戈戎,袁晓颖,齐清弘.喜树叶片愈伤组织形成过程的细胞学研究[J].北华大学学报:自然科学版,2007, 8(2):166-169.[24]巩振辉,申书兴.植物组织培养[M].北京:化学工业出版社,2007.[25]夏晗,张健,尚旭岚,等.珙桐初代培养研究[J].四川农业大学学报,2003,21(4):356-358.[26]W ANG Hui-Mei,ZU Yuan-Gan g,DONG Fen g-Li,et al.Assessment of factors affectin g in vitro shoot re g ener-ation from axillar y bud ex p lant of Cam p totheca acumi-nata[J].Journal of Forestr y Research.2005,16(1): 52-54.[27]张启香,方炎明.喜树组织培养初步研究[J].江苏林业科技,2005,32(3):1-3.[28]王慧梅,王文杰,董凤丽,等.影响喜树组织培养苗离体生根的因素[J].植物学通报,2004,21(6):673-681.[29]毛艳萍,苏智先,胡进耀,等.濒危植物珙桐愈伤组织的诱导及悬浮细胞培养初探[J].武汉植物学研究, 2010,28(4):510-515.[30]董社琴,李冰雯.天然提取物对珙桐茎诱导愈伤组织的影响[J].安徽农业科学,2007,35(29):9176-9177.[31]余阿梅,苏智先,胡进耀,等.珙桐愈伤组织诱导和继代培养中的褐化研究[J].绵阳师范学院学报,2008,27(8):70-74.[32]陈蕤坤,吴鹏飞,何青霞,等.珙桐花药诱导愈伤组织的初步研究[J].四川大学学报:自然科学版,2012,49(5):1137-1142.[33]樊茜雯.珙桐的离体培养及叶片愈伤组织耐热性生理指标初探[D].成都:四川大学,2009. [34]邓冬青,李跃春,张长弓,等.喜树愈伤组织培养及喜树碱的产生研究[J].医药导报,2004,23(5):287-289.[35]马林.喜树愈伤组织的诱导与培养[J].中国中药杂志,2007,32(3):1273-1276.[36]林桂芸,孙雁霞,邬晓勇,等.喜树离体愈伤组织和腋芽诱导试验[J].西南农业学报,2004,17(1):88-89.㊃32㊃内江师范学院学报第30卷第8期[37]潘学武,刘欣,吕应堂.喜树胚轴细胞悬浮培养的优化和喜树碱的积累[J].中草药,2005,36(8):1221-1225.[38]康大力,张洪利,莫小路,等.TDZ对喜树愈伤组织生长及色素积累的影响[J].生物技术,2012,22(1):83-85.[39]陈博,陈哲皓,王利琳,等.不同光质对喜树愈伤组织形成及分化潜质影响[J].生物技术,北方园艺,2012(17):112-115.[40]张彦波,龚霞峰,胡江琴,等.喜树愈伤组织诱导与抑制褐化的研究[J].安徽农业科学,2007,35(36):11902-11904.Research Pro g ress in Tissue Culture of N y ssaceae PlantsXIAO Xiao-j un CHEN Wen-n ian(Colle g e of Life Science//Ke y Laborator y of Colle g es and Universities in Sichuan Provincefor Research and Utilization of Distinctive A g ricultural Undertakin g s,Nei j ian g Normal Universit y,Nei j ian g,Sichuan641199,China)Adstract:A status q uo surve y is conducted to find out about the tissue culture of N y ssaceae p lants concernin g the p rob-lems of the choice,treatment and sterilization of exo p h y te,the t yp es of culture medium and the g rowth conditionin g a g ent.In the tissue culture of N y ssaceae p lants,mature embr y o,s p rout,section of stem and stem ti p are usuall y used as the exo p h y te.B y means of low tem p erature,p reincubation,runnin g water flush and surface sterilization b y s p irit and mercur y bichloride, successful inducement of adventitious bud and callus can be achieved;in the culture medium of low salt-concentration p lus c y to-kinin and auxin of certain concentration,re p roduction of a new p lant can be made p ossible.In addition,existin g p roblems and future develo p in g trend are discussed so as to p rovide some reference for future research of tissue culture of N y ssaceae p lants. Ke y words:N y ssaceae;tissue culture;research p ro g ress(责任编辑:胡蓉)(上接第14页)参考文献:[1]姚启均.光学教程(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2008:137.[2]毛骏健,顾牡.大学物理学下册[M].北京:高等教育出版社,2006:79.[3]胡绍强.用牛顿公式对薄透镜成像的分析[J].新疆师范大学学报,2004,23(3):100-101.[4]程立斌.薄透镜在不同介质中的会聚与发散性质[J].大学物理,2006,25(2):28-29.[5]彭金松.薄透镜成像作图法的讨论[J].河池师专学报, 1999,19(2):37-39.[6]郭守月.图像法讨论 薄透镜成像 的实验规律[J].物理教学探讨,2002,20(9):46-47.[7]郎和.薄透镜的会聚与发散问题讨论[O].西北师范大学学报,2000,36(3):95-97.The Effects of the Refractive Index on Thin Lens Ima g in gJIANG Shen-l in,XU Jin g,QIN Yuan,N i Tao,LI Chan g-j in(Colle g e of En g ineerin g&Technolo gy,Nei j ian g Normal Universit y,Nei j ian g,Sichuan641199,China). Adstract:From the thin lens ima g in g formula,the formulas of the front focal len g th and the back focal len g th of the thin lens are deduced,and the chan g in g law is examined of the focal len g th when the medium refractive index chan g es b y a case stud y of the p ositive lens and ne g ative lens.Results show that when the refractive index of the medium is less than that of the lens,concave lens p la y a conver g ent role,and the convex lens p la y a diver g ent role.But when the refractive index of the medi-um is g reater than that of the lens,concave lens p la y a diver g ent role,and convex lens have a conver g ent effect.The ex p eri-mental investi g ation shows that the ex p erimental result is consistent with the theoretical conclusion.Ke y words:thin lens;ima g in g formula;refractive index(责任编辑:李伟男)㊃42㊃。

组培的研究进展及发展趋势植物组织培养是根据植物细胞具有全能性的原理而发展起来的一门生物技术。

简要概述了植物组织培养的概念及研究进展,较全面的综述了植物组织培养新技术以及在快繁脱毒、育种、种质资源保存、次生代谢物提取、基因转化等方面的研究现状,最后展望了植物组织培养的发展趋势。

关键词:组织培养;新技术;应用现状;发展趋势植物组织培养是20世纪之初,以植物细胞全能性为理论基础发展起来的一门新兴技术,是指在无菌条件下,将离体的植物器官、组织、细胞以及原生质体,在人工配制的环境里培养成完整的植株,也称离体培养或植物克隆。

自1902年德国科学家Haberlandt提出植物细胞具有全能性理论, 到1934年美国White 等用番茄根进行离体培养证实这一观点以来,植物离体培养技术在基础理论和应用研究,已广泛应用到植物生理学、病理学、药学、遗传学、育种以及生物化学等各个研究领域, 成为生物学科中的重要研究技术和手段之一。

近年来,随着科学技术的不断发展,植物组织培养新方法和新技术不断涌现,研究重点也由器官、细胞水平向分子、基因方向转移。

21世纪,生物技术是最有生命力的一门学科,而植物组织培养作为一种基本的试验技术和基础的研究手段,被认为具有巨大的潜力。

一、植物组织培养新技术的研究随着科学技术的发展和对植物组织培养技术的不断深入研究,一些新的培养方法和技术不断出现,为植物组织培养技术的不断优化和发展提供了新的途径。

1.新型光源的应用光是植物生长发育必不可少的重要因素之一,光照长短、光质、光周期对植物的生长、形态建成、光合作用、新陈代谢以及基因表达均有调控作用。

传统的组织培养光源灯普遍存在寿命短、发热量大且不均以及发光效率不理想等缺点。

LED作为植物组织培养光源早在1991年就有栽培试验。

研究发现, 光质比例和光照强度可调的LED 光源比通常植物组织培养使用的荧光灯更能有效地促进试管苗的光合作用和生长发育。

蒋要卫利用LED作为大花蕙兰组培苗光源的研究发现, LED光源可以显著改善大花惠兰试管苗的生长状况和提高其品质。

2014年第10期现代园艺洋葱()是百合科葱属2年生蔬菜,在国外素有“蔬菜皇后”之称,洋葱的营养极为丰富,既是食用价值很高的炒食蔬菜,也是良好的调味蔬菜,同时具有降血压、降血脂、舒张血管、抗衰老和抗癌、防癌等作用,是一种理想的保健型蔬菜[1~2]。

洋葱是世界上主要蔬菜种类之一,也是我国主要的栽培和出口品种[3]。

属于典型的2年生异花授粉作物,育种上存在周期长、效率低、自交退化严重等特点[4~6]。

虽可利用雄性不育系进行杂交优势育种,但育种效率也不高,而组织培养技术可以提高洋葱育种效率,缩短育种年限,可以有效提高洋葱的育种水平。

近年来,洋葱的组织培养应用较多,特别是通过组织培养的单倍体诱导,或结合秋水仙素进行多倍体诱导研究较多,对获得更多优良性状和种质资源具有重要意义,同时也为转基因打下基础。

本文就洋葱组织培养的发生类型、影响因素和问题展望进行了总结,旨在为洋葱离体再生体系的建立及优化提供一定的参考。

1洋葱离体再生培养主要途径自1977年,Dunstan 和Shor t[7]首次在洋葱上获得离体植株以来,国内外许多学者都对洋葱组织培养进行了研究,并取得了成功。

洋葱的离体培养途径包括器官发生、体细胞胚胎发生、单倍体诱导、原生质体融合等,其中器官发生和体细胞胚胎发生是洋葱组织培养的主要途径。

1.1器官发生途径器官发生型途径()是指外植体经过脱分化产生愈伤组织,再分化产生不定芽,或直接从外植体上再生不定芽,再由不定芽诱导为整植株的过程,分别称为间接和直接器官发生型[8]。

Hussey [9]以洋葱的双鳞片作为外植体诱导得到芽,又将得到的芽纵切后作为二代外植体,得到离体植株。

Kahane [10]以洋葱鳞茎盘为外植体,经芽扩繁得到再生植株。

Yasse n[11]以未成熟的花作外植体,直接诱导形成小鳞茎,有效地避免和减少了继代培养的次数,繁殖系数约为10。

Luthar和Bohanec [12]用花蕾和子房诱导培养,不经愈伤组织直接诱导成芽,减少了变异性,其芽诱导频率最高为花蕾57.2%、子房39.4%。

植物细胞培养第七章植物细胞培养第⼀节植物细胞培养的理论基础⼀、植物细胞的全能性植物细胞全能性是指植物体的每⼀个活细胞具有发育成完整个体的潜在能⼒。

即植物体的每个细胞都具有该植物的全部遗传信息,在适当的内、外条件下,⼀个细胞有可能形成⼀完整的新个体。

在植物的⽣长发育中,从⼀个受精卵可产⽣具有完整形态和结构机能的植株,这是全能性,是该受精卵具有该物种全部遗传信息的表现。

同样,植物的体细胞,是从合⼦有丝分裂产⽣的,也应具有像合⼦⼀样的全能性。

但在完整植株上,某部分的体细胞只表现特定的形态和局部的功能,这是由于它们受到具体器官或组织所在环境的束缚,但细胞内固有的遗传信息并没有丧失。

因此,在植物组织培养中,被培养的细胞、组织或器官,由于离开了整体,再加上切伤的作⽤以及培养基中激素等的影响,就可能表现全能性,⽣长发育成完整植株。

⼆、植物细胞的脱分化和再分化通常,我们⽤于组织培养的植物材料,太多是已分化了的细胞。

⼀个已分化有⼀定机构和功能的细胞要表现它的全能性,⾸先要经过⼀个脱分化的过程。

脱分化:是指已分化的细胞在⼀定因素作⽤下,失去它原由的机构和功能,重新恢复分裂机能。

细胞脱分化的机构通常形成愈伤组织。

从外植体形成愈伤组织的过程,根据其群体细胞的形态、细胞分裂、⽣长活动和RNA相对含量的变动,⼤致可分起动期、分裂期和形成期三个时期。

起动期是细胞准备进⾏分裂时期。

外植体在外观上虽看不到多⼤变化,但代谢活化了,细胞内的合成代谢迅速进⾏,RNA 的含量急剧上升,细胞核和核仁增⼤。

分裂期的主要特征是被起动细胞进⾏活跃的细胞分裂。

这时细胞⽐起动的细胞更⼩,核和核仁更⼤,RNA含量继续上升,出现⾼峰。

由于细胞分裂活跃,细胞数⽬迅速增加,开始出现可见的愈伤组织球体。

紧接着进⼊形成期。

愈伤组织进⼀步发展,细胞分裂较多地出现在愈伤组织的周缘近表⾯部分,且分割⾯较多的是平周的,因此构成⼀个所谓愈伤形成层,相应的内部细胞显著增⼤,核和核仁变⼩,RNA含量急剧下降。