分析黄土高原水土流失的自然原因

- 格式:ppt

- 大小:6.79 MB

- 文档页数:20

【高中地理】黄土高原水土流失现状及治理措施黄土高原位于东经100°24′~114°,北纬34°~40°20′之间,在全国地貌格局中属于第二阶梯。

自北而南跨我国温带和暖温带,从东南向西北包括半湿润地带、半干旱地带、和干旱地带。

其范围东界为太行山西侧,西界为乌鞘岭、日月山、拉脊山一线,南界为秦岭―熊耳山、嵩山北麓一线,北界为长城。

地跨青、甘、宁、蒙、陕、晋、豫七省(区)。

总面积为64万km2。

黄土高原地处黄河中上游和海河上游。

黄河流域自古就是人类文明的发祥地,但是由于黄土高原地区本身固有的自然环境脆弱,加上长期以来土地利用很不合理,植被遭受破坏,水土流失极为严重,使黄土高原的生态环境在近二三千年内发生了深刻的变化。

黄土高原水土流失问题,成为其经济发展的重要的制约因素。

1.黄土高原自然地理特征黄土高原是我国独特的地理区域,它在地理上有如下显著的特征。

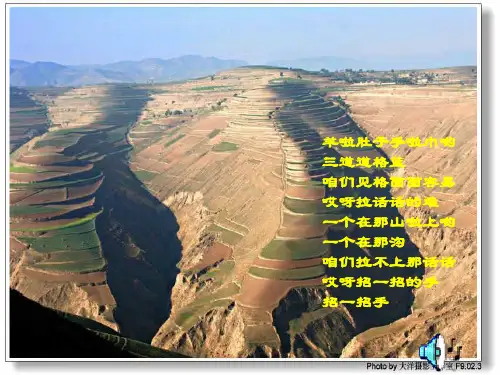

1.1 沟多坡陡、地形起伏破碎黄土高原黄土深厚,疏松多孔,富含碳酸钙质。

受长期内外营力的作用,地表剥蚀切割严重,支离破碎,沟壑纵横。

黄土高原气候干旱,降水虽然少,但降水集中,而且多为暴雨,使得黄土高原发育成沟多坡陡、地形起伏破碎的景观。

1.2 气候差异较大黄土高原的气温和降水量的地理分布都呈自东南部向西北部递减的趋势。

就气温来看,黄土高原具有冬寒夏热、寒暑变化剧烈的大陆性气候特点。

黄土高原深居内陆,气候大陆性强,气温日较差大,日较差在10℃~25℃之间。

就降水来说,黄土高原的年降水量基本上介于400~600mm之间,而且降水集中在七、八、九三个月,可占全年降水的60%,往往以暴雨的形式出现,其他季节降水少而蒸发强烈,干旱问题比较普遍。

1.3 水资源缺乏,供需矛盾突出在干旱半干旱的黄土高原地区,降水稀少,蒸发旺盛,水面蒸发是降水的二倍多,而且降水集中。

黄土高原的特性决定了其水土流失十分严重,水资源供求矛盾日益突出。

1.4 山地丘陵面积大黄土高原地区土地以丘陵山地为主,约占整个地区的80%,而河谷平川只占土地总面积的20%。

《实验研究:黄土高原水土流失的详细探究》说课稿(全国获奖实验说课案例)实验研究:黄土高原水土流失的详细探究说课稿一、实验背景与意义黄土高原地区是中国重要的生态安全屏障,然而,该地区水土流失问题严重,已成为制约区域可持续发展的关键因素。

因此,研究黄土高原水土流失的成因、机制及治理措施具有重大的理论与现实意义。

二、实验目标本实验旨在通过模拟黄土高原水土流失过程,探究不同植被覆盖、土壤类型和坡度条件下水土流失的特点和规律,为水土流失的防治提供科学依据。

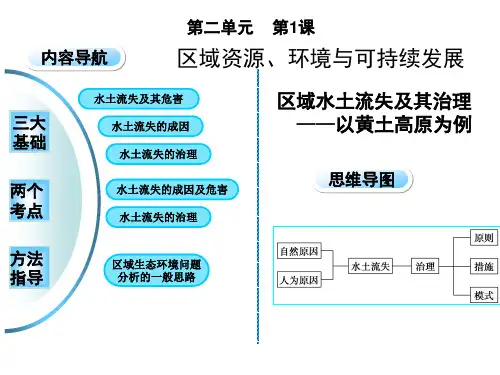

三、实验原理黄土高原水土流失是由自然因素和人为因素共同作用的结果。

自然因素包括地形、土壤、植被等,人为因素包括农业生产、工程建设等。

本实验通过改变植被覆盖、土壤类型和坡度等条件,观察水土流失的情况,以探究不同因素对水土流失的影响。

四、实验材料与设备1. 实验材料:黄土、植被模型、水、量杯、尺子等。

2. 实验设备:实验台、水泵、喷壶、摄像机、电子秤等。

五、实验步骤1. 搭建实验模型:根据黄土高原的地形特点,制作一个模拟坡面,坡面长度为1米,坡度可调。

2. 准备实验土壤:将黄土均匀铺设在坡面上,厚度约为5厘米。

3. 设置不同植被覆盖:在坡面上设置不同植被覆盖率,如0%、10%、30%等。

4. 进行模拟降雨:使用喷壶喷洒水,模拟降雨过程。

降雨强度可调,以保证均匀降雨。

5. 观察并记录实验结果:在实验过程中,观察水土流失的情况,并使用摄像机记录实验过程。

实验结束后,测量并记录土壤流失量。

6. 数据分析:对实验数据进行整理和分析,探究不同植被覆盖、土壤类型和坡度条件下水土流失的特点和规律。

六、实验结果与分析1. 实验结果:通过实验发现,植被覆盖率越高,水土流失程度越低;土壤类型对水土流失有一定影响,黏土质地土壤的水土流失程度较低;坡度越大,水土流失程度越高。

2. 实验分析:植被具有保持土壤结构、增加土壤抗冲能力的作用,因此植被覆盖率越高,水土流失程度越低。

土壤类型对水土流失的影响可能与土壤的颗粒组成、结构和水分保持能力等因素有关。

黄土高原水土流失问题及治理措施作者:杨秀梅摘要:水和土壤是一切生物繁衍生息的根基,是人类社会可持续发展的基础性资源。

水土资源将无机界和有有机界、生物界和非生物界连接起来,推动自然生态系统进行物质能量交换和人类社会发展。

如果离开水和土壤,那么人类将失去生存基础,文明也将难以继续。

但是黄土高原上由于盲目地、不尊重自然规律无节制地开发水土资源,造成如今日趋严重的水土流失,严重影响了人与自然协调发展。

关键词:黄土高原水土流失黄土高原位于东经100°24′~114°,北纬34°~40°20′之间,东西千余千米,南北700千米。

包括太行山以西、青海省日月山以东,秦岭以北、长城以南广大地区。

跨山西省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区及河南省等省区,面积约40万平方千米。

总面积为64万km2,在全国地貌格局中属于第二阶梯。

黄土高原地处黄河中上游和海河上游。

黄河流域自古就是人类文明的发祥地,但是水土流失问题严重,“水土流失”是指在流水、重力和人类活动等作用下,水土资源和土地生产力的破坏和损失,包括土壤侵蚀及水的流失。

现在我国黄土高原地区本身固有的自然环境脆弱,加上长期以来土地利用很不合理,植被遭受破坏,水土流失极为严重,使黄土高原的生态环境在近二三千年内发生了深刻的变化。

黄土高原水土流失问题,成为其经济发展的重要的制约因素。

1.黄土高原自然地理特征黄土高原是我国独特的地理区域,它在地理上有如下显著的特征。

1.1 沟多坡陡、地形起伏破碎关于黄土的来源,长期以来,中外学者有过不同的争论。

其中,以“风成说”比较令人信服。

认为黄土来自北部和西北部的甘肃、宁夏和蒙古高原以至中亚等广大干旱沙漠区。

这些地区的岩石,白天受热膨胀,夜晚冷却收缩,逐渐被风化成大小不等的石块、沙子和粘土。

同时这些地区,每逢西北风盛行的冬春季节,狂风骤起、飞沙走石,尘土蔽日。

粗大的石块残留在原地成为“戈壁”,较细的沙粒落在附近地区,聚成片片沙漠,细小的粉沙和粘土,纷纷向东南飞扬,当风力减弱或迂秦岭山地的阻拦便停积下来,经过几十万年的堆积就形成了浩瀚的黄土高原。

前言黄土高原位列我国四大高原之一,是中华民族的发祥地,千百年来她慈母般地哺育了一代又一代炎黄子孙,创造了灿烂的中华文化。

黄土高原地区拥有丰富农林牧业和工业自然资源,尤其是有极丰富的能源资源,例如:山西的煤矿,陕西地区神木-东胜煤、石油、天然气近年来频有发现。

然而,黄土高原的地质-生态环境的十分脆弱的。

随着气候的变化,特别是随着人口的急剧增长,人类过度的农肯、放牧和各种不合理的工程活动,使黄土高原地壳表层系统遭受到严重破坏,环境恶化,水土流失加剧,沙漠化扩大,黄土滑坡,泥(石)流等灾害频繁发生,严重影响着当地人民的生活和生产,在有的地方生存都受到威胁,经济文化的发展也因此受到极大制约。

黄河每年从黄土高原带走16亿t泥沙,使下游干流河床日益淤高,潜在的洪水灾害严重威胁着黄淮海平原人民生命财产的安全及广大地区的经济建设。

因此,在振兴中华的伟大事业中,黄土高原地区的“病态”环境急需治理。

否则,不仅我们这一代人不能安生,而且还要殃及子孙后代。

黄土高原人为地质灾害主要有黄土湿陷,黄土滑坡、塌陷,水土流失,泥石流,土壤次生盐浸化,地面沉降和地裂缝,土地沙质荒漠化。

本文主要针对黄土高原水土流失进行讨论与研究。

第一节黄土地貌中国西北黄土高原由于其黄土分布广泛,地层完整连续,厚度大,故得以成为独具特色的黄土高原而闻名于世界。

黄土高原是黄土主要分布区的黄河中游地区黄土地貌的总称。

其地貌形态进而可以分为塬、峁、黄土覆盖的河谷与山间盆地等5种类型。

这些地貌形态与其下伏基岩的古地貌形态有密切关系。

黄土塬是具陡峻边缘的桌状平坦地形,由黄土堆积在广泛平坦的古基岩夷平面上而成。

在甘肃庆阳-陕西甘泉一线以南,北山以北为典型黄土塬分布区。

最具代表性的黄土塬有陇中白草塬、陇东西峰塬、陕北洛川塬、晋西吉县塬等。

黄土堆积在基岩断块上则形成黄土台塬,主要分布在关中盆地,如渭北黄土台塬、阳郭塬、横岭(同仁)塬、白鹿塬、神禾塬、五丈塬等。

第二节黄土高原的人为地质灾害的主要类型(一)黄土湿陷具湿陷性是黄土的特殊工程地质性质。