浅谈对甲骨文作出贡献的几个人

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:2

甲骨四堂——董作宾董作宾,字彦堂,又作雁堂,别署平庐。

河南南阳人。

中国现代甲骨学家。

(甲骨四堂—郭沫若(鼎堂)、董作宾(彦堂)、罗振玉(雪堂)、王国维(观堂))。

前中央研究院历史语言研究所在广州成立,董作宾被聘为通讯员,受命到安阳进行殷墟调查。

回到北京,汇报了在安阳的考察情况,立即得到蔡元培院长的重视。

几天后,董作宾再次来到安阳,中国文物考古史上首次对殷墟的科学发掘拉开了序幕!从1928年至1937年科学发掘15次,董作宾参加了前7次和第9次发掘。

奠定了我国田野考古学的基础,培养了一大批考古学专家。

由他主编的《殷墟文字甲编》、《殷墟文字乙编》二书,共选录了抗日战争以前第1至第15次殷墟发掘出土的有字甲骨13047片。

1931年,他在《大龟四版考释》一文中,首先提出了由贞人可以推断甲骨文的时代的说法。

1933年又发表《甲骨文断代研究例》,创立了甲骨断代学,全面论证了甲骨断代学说,并将《大龟四版考释》中提出的八项断代标准,进一步确定为:世系、称谓、贞人、坑位、方国、人物、事类、文法、字形、书体十项标准;并将殷墟出土的甲骨文划分为武丁(及其以前盘庚、小辛、小乙),祖庚、祖甲,廪辛、康丁,武乙、文丁,帝乙、帝辛五个时期,从而使甲骨文的研究进入一个崭新的阶段。

董氏1945年所著《殷历谱》一书,是依据甲骨文资料,结合天文学,研究殷代年历的著作。

这也是前所未有的开创。

董作宾的学术论文共约200篇,内容除甲骨学研究外,还涉及商代历史的许多方面。

董作宾重视对甲骨的描摹,他的甲骨书法,为世界许多名家所收藏。

董作宾《临殷墟甲骨》集甲骨文轴 72.5 x23.7厘米 1953年美国弗利尔美术馆藏【释文】吉日逢三月,幽花媚一林。

川前有女正游春,燕子自来自去解依人。

惠波女士玩癸巳冬写集契集南歌子董作宾集甲骨文七言联轴 132.4 x 36厘米万户春风为子寿,一林明月向人董作宾《集甲骨文启网呼朋七言联》释文:启网得鱼有尊酒,呼朋射鹿来中林董作宾《甲骨文“东边日出”七言诗轴》释文:东边日出西边雨,一鸟不鸣山更幽。

郭沫若对甲骨学的研究和贡献[摘要]本文简要论述了郭沫若同志对甲骨学方面的贡献,介绍了郭沫若同志运用马克思主义、历史唯物主义的观点来研究中国古代历史,结合甲骨文资料,研究甲骨学史。

文中对郭沫若同志在甲骨学方面的巨大贡献作了阐述。

[关键词]郭沫若甲骨学研究巨大贡献甲骨文是我国商、周时期用于记录占卜活动内容的古代文字,它是我国已发现的古代文字中体系比较完整、时代最早的文字,甲骨文就是我们今天所使用的汉字的鼻祖和前身。

郭沫若同志在对甲骨学的研究方面贡献是非常之大,他运用马克思主义的历史唯物主义的观点来研究中国古代史,创造性地把古文学和古代史的研究结合起来,开辟了史学研究的新天地。

他做学问敢于大胆创新,在哲学社会科学的许多领域,都发挥自己独特的见解,不仅在古史分期等重大问题的研究上有所突破,即在甲骨金文的考释方面也有自己的成就。

郭沫若是一位很有影响的旷世奇才,他对甲骨文考释,为人类文化研究打开了一条通道。

首先开创了在马克思主义的观点和方法指导下,运用甲骨文资料对中国古代社会进行系统研究的风气。

从1929年——1937年,郭沫若在短短八年中,编写了六七种甲骨文论著,他把甲骨文研究与古代社会的研究结合起来。

从甲骨文中寻找古代社会制度、社会生活的影子,是甲骨学研究领域得到拓展,是甲骨学的质的飞跃,这是郭沫若对甲骨学的重大贡献。

郭沫若是运用马克思主义观点方法从事甲骨文研究的第一人。

郭沫若对甲骨学的研究,面既广、又有深度,议论所及、往往发前人所未发。

郭沫若研究甲骨,非常注意搜集第一手的原始资料,并考证出不少甲骨文新字,提出了一系列有关商代社会历史文化的新见解,为甲骨学研究的进一步发展做出了重要贡献。

郭沫若在甲骨学史研究中,著书十分宏富,现就其中关于甲骨学的重要论著及其学术所值简述如下。

在《中国古代社会研究》里收有《卜辞中的古代社会》一篇,分为两章。

第一章根据甲骨文字,结合出土器物,研究商代的经济基础,像渔猎、牲畜、农业、工艺、贸易等等。

甲骨四堂和甲骨文的五个时期一、甲骨四堂甲骨四堂是指中国近代四位著名地研究甲骨文的学者:甲骨四堂:董作宾(彦堂),罗振玉(雪堂)、王国维(观堂)及郭沫若(鼎堂)合称“甲骨四堂”(他们的名字里面都有一个“堂”字)。

著名学者陈子展教授在评价早期的甲骨学家的时候写下“甲骨四堂,郭董罗王”的名句,这一概括已为学界所广泛接受。

唐晓兰曾评价他们的殷墟卜辞研究“自雪堂导夫先路,观堂继以考史,彦堂区其时代,鼎堂发其辞例,固已极一时之盛。

”雪堂罗振玉罗振玉(1866年8月8日-1940年5月14日),字叔蕴,号雪堂。

浙江上虞人。

罗振玉自幼研读古籍,对文物古董造诣很深。

1902年罗振玉第一次在刘铁云家看到甲骨文字的墨拓本,认识了甲骨文字,1906年,他任学部参事官,不仅广为收集古物,也着手调查甲骨的真正出土地。

他对甲骨学的重大贡献是他最早探知了甲骨文的出土地,罗振玉将甲骨文的出土地考订为河南安阳小屯村,并确定小屯村即为商代晚期都城。

这是他对甲骨学和殷商考古研究的重大贡献之一。

罗振玉对甲骨文字的考释和篇章的通读也做出了很大的贡献, 1914年写出了6万余字的《殷虚文字考释》。

仅其个人破译的甲骨文字就有561个。

他以一人之力共征集甲骨30000余片,先后编印出《殷虚书契》等多种著录书,为甲骨文的搜集、拓印、流传和研究做出了重要贡献。

观堂王国维王国维(1877年12月2日-1927年5月3日),字静安,号观堂,是我国近代最著名的学者之一。

1917年,王国维登上了甲骨学研究的高峰。

他写的《殷卜辞中所见先公先王考》一书,王国维最早进行甲骨断片缀合工作。

他发现了甲骨文中先公先王的世次与史记不合,纠正了《史记》中记载的个别错误,证明了司马迁的《史记》的确是一部信史。

被誉为甲骨文发现19年来第一篇具有重大学术价值的科学论文。

郭沫若曾评价说:“卜辞的研究,要感谢王国维。

是他,首先由卜辞中把殷代的先公先王剔发了出来。

王国维的业绩,是新史学的开山。

浅析罗振玉和王国维对古文字的贡献作者:韩峰来源:《青年时代》2016年第06期摘要:罗王二人是两位中国近代历史上承前启后的国学大师,二人以自己的大量研究和著作为甲骨文的研究奠定了方向,其共同创立的“罗王之学”在今天仍是一座丰碑毅然伫立,本文将浅析罗振玉和王国维对古文字的贡献。

关键词:罗振玉;王国维;古文字众所周知,罗振玉和王国维是两位中国近代历史上承前启后的同学大师,每当我们谈及其中一位便很自然的联系到另一位。

在1928年殷墟科学发掘甲骨文之前,就是罗王二人以自己的大量研究著作为甲骨研究奠定了方向。

共同创立的“罗王之学”的卓越成果,成绩辉煌,名声远扬。

古文字学发展到今天,无论是研究甲骨文还是研究金文,二人贡献仍然是一座丰碑毅然伫立。

罗振玉在整理、研究甲骨方面的贡献上见长:王同维在对甲骨的考释上贡献就大的多。

罗最初是在刘铁云处看到甲骨刻辞,后大力搜购,王是在罗其后对此才做研究。

所以说王致力于古文字的研究是受罗的启导和帮助的,且王对罗的在其学术研究上的贡献是推崇备至的。

早年罗经多年探索,断定甲骨出土地点为小屯,并称为“夏殷之龟”,时代笼统地断为夏商二代。

1910年《殷商贞卜文字考》序中他认为小屯是“武乙之墟”。

1914年他进一步认为小屯即“洹水故墟,旧称嬗甲,今证之卜辞,则是徙于武乙去于帝乙”,这是对甲骨的出土地点和时代具有开创性的重大学术研究成果。

罗将时代进一步限定为武乙至帝乙三世,后王在《说殷》一文中考证“殷之为洹水南之殷墟”,“今龟甲手骨出土,皆在此地,盖即盘庚以来之旧都”,并指出:“帝乙之世,尚宅殷墟”,把甲骨文的时代限定在盘庚迁殷到帝乙时代。

所以说将甲骨出土的地点时代限定考证出来是罗的主要成就。

其二便是对甲骨的收集和编纂,罗对甲骨所做的研究和出版流传最为有功。

罗是收藏甲骨最多的藏家,其派古董商(“瘁吾力以购之,一岁所获,殆愈万”)和自己的亲属(“命家弟子敬振常,妇弟范恒斋兆昌,至恒阳采掘之,所得则又再倍焉”)前往安阳收购,所获数量超过了别人并得到很多精品。

甲骨文之父—王懿荣伟大的发现,就好像是宝石,成千上万的人在上面走过,直到一位行家把它拾起,王懿荣就是位行家。

他把甲骨文这块珍贵的文化瑰宝拾了起来,并把它献給了中华民族,献給了人类,从而奠定了中国文化光照环宇的伟大的物质基础。

王懿荣,字正孺,祖籍烟台市福山区古现在镇东村,生于1845年。

王懿荣出身在书香官宦世家。

六岁入王氏书塾,从小就接受了诸多名师正统、规范、严谨的文化教育。

名师严教,加上他聪颖好学,博采众长,很快就积累了很厚的文化底蕴。

王懿荣父子三翰林,兄弟多举人,被朝野誉为天春其后,世泽蝉联,如此文人辈出鸿儒群集的家族,在中国历史上极为罕见。

这样的家族对文化的景仰,具有宗教般的虔诚。

源远流长的文化血脉传承为定势,每个家族成员一出生,便在灿烂的文化阳光中茁壮成长。

或许是家庭的熏陶,青年时代,王懿荣便潜心于考古学,酷爱金石文字学。

为搜寻古物,研究文字,他八千里路云和月,足迹遍布山东、河北、陕西、河南、四川等大半个中国。

他对收集来的大量汉印、石刻、碑刻等文物,潜心考证。

读万卷书,行万里路,王懿荣对历史文化,金石文字的研究,造诣深厚,著述颇丰。

他有《汉史存目》、《南北朝存目》、《墨园语》等三十多部,具有重要学术价值的著作,这些都为日后发现甲骨文奠定了坚实的基础。

光绪六年王懿荣考中进士,参任翰林院修编。

以后,他三任国子监祭酒,掌管全国教育。

国子监是当时国家最高学府,而祭酒则相当于校长的官衔,这使他有更多的机会与当时的文化名人和考古学家进行广泛的学术交流。

兼收并蓄,海纳百川,王懿荣终于成为全国著名的文化巨掌,金石学校家、考古学家、文字学家,因而王懿荣作为甲骨文的伟大发现者,也就注定是历史的必然。

甲骨文的发现经历了一个错综复杂的过程,开始是安阳小屯村的农民耕作时,把发现的所有龟甲兽骨当作了毫无价值的废弃物。

传说中,李成的偶然发现,只是把它当作了赚钱的药材。

药店老板的发现却是认定它为龙骨,其功用仅限于药用价值。

中国社会科学院院报/2006年/11月/28日/第003版史学陈梦家甲骨文分期断代研究的重要贡献谢济我院考古所和中华书局等最近联合召开“纪念陈梦家先生学术座谈会”,纪念陈先生诞辰95周年、逝世40周年,这是很有意义的。

陈先生研究领域广、著作多,是现代一位卓越学人。

他70万言的《殷墟卜辞综述》,影响很大。

现就该书关于甲骨文分期断代研究以及此后成为学科前沿的两个问题,评述一些浅见。

一关于组、子组、午组卜辞的断代。

董作宾在上世纪30年代创立了甲骨断代学,意义重大。

40年代,他提出了“文武丁卜辞时代之谜”的分期说(董说卜辞大致相当陈说、子、午组卜辞),将这批卜辞定为文丁时代,从字体、贞人、文例、祭祀、事类等论证解开了文武丁时代卜辞“复古”之“谜”。

陈先生对此提出异议,从1949年开始著文,论自、子、午组卜辞为武丁时代,在1956年的《殷墟卜辞综述》第四章中,作了汇辑和系统论证,现简要摘述。

(1)坑位:指出E16是自组与宾组的混合,B119、YH006都是自组、宾组、子组的混合,YH127是子组与宾组的混合。

又是午组和宾组、子组的混合。

(2)称谓:自组举出26个,同于宾组的18个,还有同于子组、午组和独有的。

指出“自组和宾组所同的父甲、父庚、父辛、父乙实即武丁时所以称其父辈阳甲、盘庚、小辛:小乙,都是武丁时代卜辞”。

子组举出27个。

分别同于宾、自、午组和独有。

午组举出37个,半数与宾组、子组相同。

“而其中下乙一称,尤足证午组属于武丁时代”。

(3)前辞形式:组、宾组通常都是“甲子卜某贞”,“甲子卜某”。

子组是“甲子卜某贞”,“甲子卜某”,也与宾组同。

又从“祭法”、“纪时法”等论证各组与宾组的相同。

陈先生的论证构成了自组、子组、午组卜辞武丁时代说的坚实基础,做出了重要贡献。

日本学者贝塚茂树先生与陈先生不通信息的情况下,大约同时也研究了这批卜辞,称王族、多子族卜辞,与董、陈先生所论范围大致相同,也定为武丁时代,1953年发表了长篇论文。

发现甲骨文第一人,国子监祭酒,王懿荣书法王懿荣(1845-1900年)字正儒,一字廉生,原籍云南,山东省福山县(今烟台市福山区)古现村人。

生性耿直,号称“东怪”。

中国近代金石学家,鉴藏家和书法家,为发现和收藏甲骨文第一人。

光绪六年进士,授翰林编修。

三为国子监祭酒。

庚子年,义和团攻掠京津,授任京师团练大臣。

八国联军攻入京城,皇帝外逃,王懿荣遂偕夫人与儿媳投井殉节,谥号“文敏”。

王懿荣泛涉书史,嗜金石,撰有《汉石存目》、《古泉选》、《南北朝存石目》、《福山金石志》等。

与翁同龢、徐郙、潘祖荫、吴大徵、罗振玉、刘鹗等鉴藏家和学者交游密切。

光绪二十五年(1899年),本人因通晓医术在鹤年堂抓药时,买到一种叫龙骨的药材,对其上面的图形文字进行研究,并通过山东古董商人范维卿大量收购,王懿荣首次发现甲骨文,并将其断为商代。

该发现轰动中外学术界,把汉字的历史推到公元前1700多年的殷商时代,成为甲骨文研究的奠基人。

王懿荣死后,其子王崇烈来北京,变卖家产,偿还王懿荣生前债务,把王懿荣收集的千余块甲骨卖给另外一位甲骨文研究先驱、《老残游记》作者刘鹗。

王懿荣对甲骨文字的最初判断,被后来的研究所证实。

王懿荣对我国古代文物有着精深的研究,殷墟甲骨文经他之手,从“龙骨”变成了珍贵的古代文化研究资料,避免了被继续当作“药材”而遭毁灭的厄运。

王懿荣对保护和发扬我国古代文化遗产和甲骨学的建立做出了不可磨灭的贡献。

王懿荣还是一位文物古迹的保护者。

他看到不少古墓葬、古遗址或遭破坏,或被盗掘,曾上《请重申旧章封禁天下古墓疏》,建议清廷加强对古墓葬与古代文物的保护。

其保护范围包括历代帝王陵寝及先王、先贤、忠臣、烈士墓葬以及方志所记著名古墓或无名墓等,而对那些私挖古墓、开棺盗宝者,一经查获,严刑治罪。

王懿荣一生搜集和研究了大量古代文物,经常与当时著名的金石学家一起切磋学术,其丰富的收藏和研究,推动了传统金石学研究向“古器物学”阶段的转变,为中国近代考古学的形成积累了大量资料。

关于汉字的历史名人追溯中国历史,不难发现汉字作为中国文化的核心,无论在日常生活还是文化交流中都扮演着极其重要的角色。

许多汉字的创造主要是基于对各种事物的认知而产生,而在不同的历史时期,一些文化名人也通过自身的创造和传承,丰富了汉字的内涵。

本文将主要从历史名人的角度入手,聊聊他们如何通过自身的努力丰富汉字文化。

首先,我们先来说说修正甲骨文的曹植。

作为曹操的儿子,曹植自小就对文学有独特的天分和追求,他的《洛神赋》等诗歌作品具有很高的艺术价值。

但是,曹植在甲骨文方面的贡献也是不容忽视的。

据史料记载,曹植在当时将近摹刻了7,000块,成绩惊人。

虽然曹植生前的甲骨文研究贡献和影响力不及他的文学创作,但是他帮助修正和整理甲骨文的工作深深地影响了后人对甲骨学的认识,进而促进了汉字文化的发展。

其次,我们聊一聊经院派书法名家王羲之。

王羲之是中国书法史上的瑰宝,他不仅创造了“六朝风骨”、毛笔书法及楷书的规范,同时又是经院派书法的代表。

经院派书法是一种谨慎严谔、刚柔并济的书法技艺,王羲之在将1400余年前开始的经院派书法传入后世,对文化传承有着极其深远的影响。

同时,王羲之在书法和篆刻领域的成就也是十分出色的,他的作品不仅是经院派的代表,更是经典中的经典。

最后,我们说说清朝韩愈派写意画家吴昌硕。

吴昌硕是清朝时期韩愈派的代表人物,他在写意画方面有很高的成就。

通过对兰亭序与全真诗派的情结,吴昌硕将书法与画家之境完美地融合在一起,并创造了自己的独特艺术风格。

在吴昌硕的艺术观念中,他对自然界事物的表现十分娴熟,他画的“蜀山怀古”、“山寺秋后晴雨帖”等作品都体现了这种特质。

吴昌硕通过自己极富个性和深沉的创作风格,为人们塑造出了极具美感和艺术涵义的画作。

以上三位历史名人固然造就了其自身的艺术成就,但也践行或发扬了汉字文化。

曹植在甲骨文领域的突出贡献、王羲之经院派书法和吴昌硕的写意画等,也是人们对于汉字文化的逐步理解和发展。

正因为他们的成就,我们对于汉字文化的理解、认知和传承,才得以融汇贯通、不断发展。

甲骨文之父—王懿荣伟大的发现,就好像是宝石,成千上万的人在上面走过,直到一位行家把它拾起,王懿荣就是位行家。

他把甲骨文这块珍贵的文化瑰宝拾了起来,并把它献給了中华民族,献給了人类,从而奠定了中国文化光照环宇的伟大的物质基础。

王懿荣,字正孺,祖籍烟台市福山区古现在镇东村,生于1845年。

王懿荣出身在书香官宦世家。

六岁入王氏书塾,从小就接受了诸多名师正统、规范、严谨的文化教育。

名师严教,加上他聪颖好学,博采众长,很快就积累了很厚的文化底蕴。

王懿荣父子三翰林,兄弟多举人,被朝野誉为天春其后,世泽蝉联,如此文人辈出鸿儒群集的家族,在中国历史上极为罕见。

这样的家族对文化的景仰,具有宗教般的虔诚。

源远流长的文化血脉传承为定势,每个家族成员一出生,便在灿烂的文化阳光中茁壮成长。

或许是家庭的熏陶,青年时代,王懿荣便潜心于考古学,酷爱金石文字学。

为搜寻古物,研究文字,他八千里路云和月,足迹遍布山东、河北、陕西、河南、四川等大半个中国。

他对收集来的大量汉印、石刻、碑刻等文物,潜心考证。

读万卷书,行万里路,王懿荣对历史文化,金石文字的研究,造诣深厚,著述颇丰。

他有《汉史存目》、《南北朝存目》、《墨园语》等三十多部,具有重要学术价值的著作,这些都为日后发现甲骨文奠定了坚实的基础。

光绪六年王懿荣考中进士,参任翰林院修编。

以后,他三任国子监祭酒,掌管全国教育。

国子监是当时国家最高学府,而祭酒则相当于校长的官衔,这使他有更多的机会与当时的文化名人和考古学家进行广泛的学术交流。

兼收并蓄,海纳百川,王懿荣终于成为全国著名的文化巨掌,金石学校家、考古学家、文字学家,因而王懿荣作为甲骨文的伟大发现者,也就注定是历史的必然。

甲骨文的发现经历了一个错综复杂的过程,开始是安阳小屯村的农民耕作时,把发现的所有龟甲兽骨当作了毫无价值的废弃物。

传说中,李成的偶然发现,只是把它当作了赚钱的药材。

药店老板的发现却是认定它为龙骨,其功用仅限于药用价值。

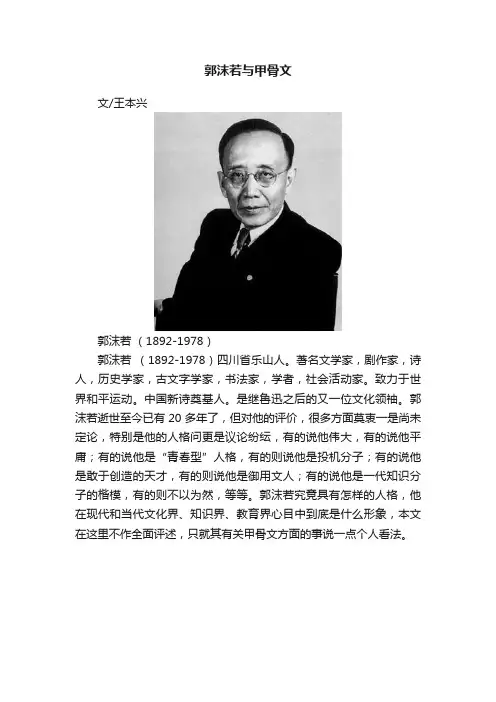

郭沫若与甲骨文文/王本兴郭沫若(1892-1978)郭沫若(1892-1978)四川省乐山人。

著名文学家,剧作家,诗人,历史学家,古文字学家,书法家,学者,社会活动家。

致力于世界和平运动。

中国新诗奠基人。

是继鲁迅之后的又一位文化领袖。

郭沫若逝世至今已有20多年了,但对他的评价,很多方面莫衷一是尚未定论,特别是他的人格问更是议论纷纭,有的说他伟大,有的说他平庸;有的说他是“青春型”人格,有的则说他是投机分子;有的说他是敢于创造的天才,有的则说他是御用文人;有的说他是一代知识分子的楷模,有的则不以为然,等等。

郭沫若究竟具有怎样的人格,他在现代和当代文化界、知识界、教育界心目中到底是什么形象,本文在这里不作全面评述,只就其有关甲骨文方面的事说一点个人看法。

郭沫若(1892-1978)..郭沫若出生于四川乐山县沙湾镇,乳名文豹,学名开贞,又名沫若,号尚武又号鼎堂。

四岁就能背诵唐诗宋词等古诗,一八九七年(五岁)入私塾,十四,五岁时已熟读四书、五经、《左传》等。

一九O五年考入嘉定高等小学堂,一九O七年至一九一三年就读于嘉定府中学、四川官立高等分设中学堂、成都高等分设中学堂、成都高等学校理科等。

在一九O九年暑假期间,读完《史记》以及《皇清经解》等书。

一九一三年考入天津陆军军医学校。

一九一四年赴日本,就读于东京第一高等学校预备班医科。

一九一五年考入井冈山第六高等学校,一九一八年就读于九州帝国大学医科。

创作了《女神》等划时代的诗篇。

一九二三年九州帝国大学医科毕业后,放弃医学而从事文学创作。

一九二四年十一月回上海。

一九二六年就任广东大学文科院长,后参加北伐,任国民革命军总政治部宣传科长、秘书长、副主席、代理主席等职。

一九二七年,为“八一”南昌起义核心人物之一。

大革命失败后,于一九二八年东渡日本,在千叶县市川市开始以历史唯物史观研究中国古代社会。

在中国上古史和考古学领域中,甲骨“四堂”的名气无人不晓,这四堂基本上代表了1949年之前甲骨学研究的历程与成绩,郭沫若的《甲骨文字研究》、《中国古代社会研究》、《两周金文辞大系图录考释》、《殷周青铜器铭文研究》、《金文丛考》、《卜辞通纂》、《殷契粹编》等一系列在中国学术史上有重大影响的著作,就是在这一时期完成的。

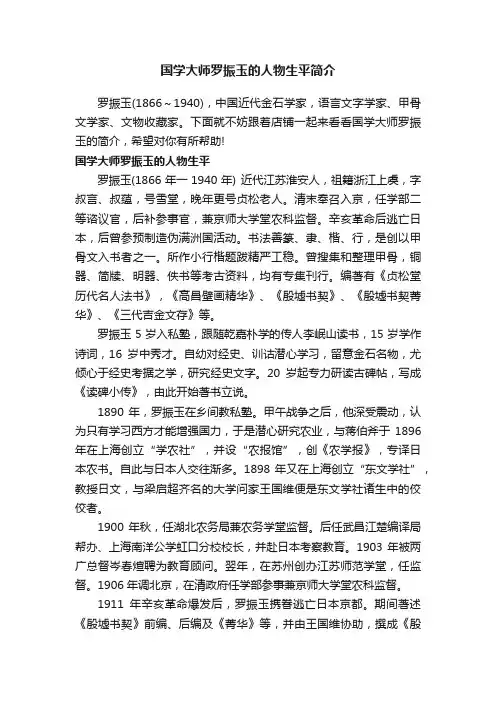

国学大师罗振玉的人物生平简介罗振玉(1866~1940),中国近代金石学家,语言文字学家、甲骨文学家、文物收藏家。

下面就不妨跟着店铺一起来看看国学大师罗振玉的简介,希望对你有所帮助!国学大师罗振玉的人物生平罗振玉(1866年一1940年) 近代江苏淮安人,祖籍浙江上虞,字叔言、叔蕴,号雪堂,晚年更号贞松老人。

清末奉召入京,任学部二等谘议官,后补参事官,兼京师大学堂农科监督。

辛亥革命后逃亡日本,后曾参预制造伪满洲国活动。

书法善篆、隶、楷、行,是创以甲骨文入书者之一。

所作小行楷题跋精严工稳。

曾搜集和整理甲骨,铜器、简牍、明器、佚书等考古资料,均有专集刊行。

编著有《贞松堂历代名人法书》,《高昌壁画精华》、《殷墟书契》、《殷墟书契菁华》、《三代吉金文存》等。

罗振玉5岁入私塾,跟随乾嘉朴学的传人李岷山读书,15岁学作诗词,16岁中秀才。

自幼对经史、训诂潜心学习,留意金石名物,尤倾心于经史考据之学,研究经史文字。

20岁起专力研读古碑帖,写成《读碑小传》,由此开始著书立说。

1890年,罗振玉在乡间教私塾。

甲午战争之后,他深受震动,认为只有学习西方才能增强国力,于是潜心研究农业,与蒋伯斧于1896年在上海创立“学农社”,并设“农报馆”,创《农学报》,专译日本农书。

自此与日本人交往渐多。

1898年又在上海创立“东文学社”,教授日文,与梁启超齐名的大学问家王国维便是东文学社诸生中的佼佼者。

1900年秋,任湖北农务局兼农务学堂监督。

后任武昌江楚编译局帮办、上海南洋公学虹口分校校长,并赴日本考察教育。

1903年被两广总督岑春煊聘为教育顾问。

翌年,在苏州创办江苏师范学堂,任监督。

1906年调北京,在清政府任学部参事兼京师大学堂农科监督。

1911年辛亥革命爆发后,罗振玉携眷逃亡日本京都。

期间著述《殷墟书契》前编、后编及《菁华》等,并由王国维协助,撰成《殷墟书契考释》及《流沙坠简考释》。

1919年春回国,在天津举办京旗赈灾事务。

中国甲⾻⽂之⽗中华⽂化博⼤精深,作为⽂化传承的载体,汉字在中国历史发展的过程当中起到了居功⾄伟的作⽤。

中国最早的汉字可以追溯到什么时候呢?我们今天对汉字起源的认知是什么时候建⽴的呢?初中历史课本上对⼈类起源和⽂字进⾏介绍时,我们会不可避免的提到王懿荣这个名字。

正是因为王懿荣对甲⾻⽂的发现和研究,才有了今天我们对中国汉字起源的最新认知。

早在⼀百⼆⼗多年前,当时的中国⼈对汉字的起源还没有⾜够清晰的认识。

直到1899年,⾦⽯学家王懿荣在⼀次偶然的机会中为⼈们打开了⼀扇神秘的⼤门。

王懿荣(1845-1900年)字正儒,⼀字廉⽣,⼭东福⼭(今烟台市福⼭区)古现村⼈。

他是中国近代著名的⾦⽯学家、收藏家、书法家,同时也是甲⾻⽂的⾸位发现者。

正是在王懿荣去世的前⼀年,他本⼈⽣了⼀场⼤病。

在当时北京城⼀个叫鹤年堂的地⽅抓中药材时,买到了⼀种叫龙⾻的名贵中药材。

龙⾻在普通⼈眼中可能就是⼀种治病救⼈的药材,但是在⾦⽯学家王懿荣眼中就显得与众不同了。

回到家中的王懿荣敏锐的发现了在这些龙⾻上有着⼀些奇奇怪怪的符号,这些符号⾮常像他在古籍中了解到的古⽂字。

于是,王懿荣⽴刻把这些龙⾻碎⽚收集起来以证实⾃⼰的想法。

经过对龙⾻碎⽚的拼接,王懿荣确认了这些龙⾻上的符号的确是古⽂字。

他对这些古⽂字开始了初步的研究,同时追根溯源对这些龙⾻药材的来源地进⾏了调查。

之后,王懿荣通过⼭东的古董商⼈范维卿对龙⾻药材进⾏了⼤量的购买。

通过仔细的研究,王懿荣发现这些所谓的龙⾻其实就是龟甲,龟甲上年代的记录⽅式⼏乎都是商代君王的名称。

于是王懿荣确认了这些符号在我国商朝的⽂字记录,因为这些⽂字都刻在龟甲上,故⽽称之为甲⾻⽂。

这⼀重⼤发现汉字的历史提前到公元前1700年的殷商时代,成为当时轰动中外学术界的重⼤探索发现。

王懿荣为研究⼈类⽂明发展史作出了不可磨灭的贡献,因此被称为甲⾻⽂之⽗!遗憾的是⼀年之后的庚⼦年,⼋国联军攻⼊当时中国的⾸都北京城。

当时王懿荣被清廷任命为京师团练⼤⾂,参与京师的防务。

三个从甲骨文到楷书的小故事01一片甲骨惊天下1899年秋,时任清朝最高学府国子监祭酒(相当于校长)的王懿荣患了疟疾,京城的中医给他开了一剂药方,药方上有一味中药叫“龙骨”。

仆人到宣武门外的达仁堂中药店买回中药后,王懿荣不经意间在“龙骨”上发现了一些特殊的符号。

作为晚清有名的金石学家的王懿荣,对此非常敏感,经过观察辨认,王懿荣认为这些龙骨是年代久远的龟甲和兽骨,上面的“画纹符号”不同于青铜器上的铭文,应该是更早的古文字。

于是他便开始高价大量收购带字的甲骨。

王懿荣从甲骨上的刻画痕迹逐渐辨识出“雨”、“日”、“月”、“山”、“水”等字,后又找出商代几位国王的名字,因此推测这种甲骨文是殷商时代的产物。

王懿荣对甲骨文字最初的判断,被后来的研究证实是完全正确的。

尽管一些学者对王懿荣发现甲骨文的过程有所质疑,但王懿荣是我国学术界发现甲骨文的第一人,这是被学界所公认的。

中国有文字记载的历史也因王懿荣的发现而向前推进了1000年!王懿荣之后,甲骨文研究代代相承,与敦煌学、红学并称为20世纪中国文史“三大显学”。

距今3000余年的甲骨文,是泱泱五千年中华文明历程中不可或缺的一环。

《云铁藏龟》王懿荣有位好友叫刘鹗,也就是那位写《老残游记》作者刘铁云。

1900年7月,八国联军兵临城下,慈禧太后带领皇室人员仓皇出逃,王懿荣彻底失望了。

他对家人说:“吾义不可苟生!”随即毅然服毒坠井而死。

王懿荣殉难后,他所收藏的甲骨,大部分转归好友刘鹗。

刘鹗又进一步收集,所藏甲骨增至5000多片。

1903年,刘鹗将王懿荣和自己收集到的甲骨选拓1058片,编写成《云铁藏龟》一书,这是有关中国甲骨文的第一部专著,也是首次将甲骨文公布于众,让世人皆知。

02“人吞商史”在王懿荣发现甲骨文之前的好多年,龙骨就被挖掘出来了,不过人们只将其当做药材,而不知道是价值连城的文物。

河南北部安阳的小屯村,是商王朝的都城遗址所在地。

商王朝是距今3000多年前的一个王朝,它被西周攻破以后,那里就成了一片废墟了。

【书楼】孙诒让⽟海楼:甲⾻研究第⼀⼈⽂保牌⽆论是中国⽂字史还是⽂献史,甲⾻⽂的发现都是⼀件重要的事,关于第⼀个发现者虽然有着不同的争论。

其实从严格意义上讲,⽆论是孟⼴辉还是王懿荣,都不可能是第⼀个看到甲⾻的⼈。

我猜想第⼀个挖出甲⾻者应该是⼀位农民,第⼀个把它当药材使⽤者应当是⼀位骗⼦,⽽第⼀位将甲⾻影印出版公布于世的⼈则⾮刘鹗莫属,⽽研究甲⾻的专著则应当是孙诒让的《契⽂举例》。

⼊⼝处的河道孙诒让的研究也是从看到《铁云藏龟》开始的,虽然历史上传说王懿荣是从药店发现的甲⾻,然⽽真实的历史却⼀点⼉也没趣味。

光绪⼆⼗五年,也就是公元1899年,⼭东潍县的古董商范维卿第⼀次收购到了甲⾻,他到处兜售,似乎没有什么⼈能认得这是什么古物,直到第⼆年,王懿荣才买下了⼀些。

王殉国之后,这批甲⾻被刘鹗买了下来。

刘鹗再加上⾃⼰的所藏,从中选出精品,然后将其制成拓⽚,以拓⽚做底本影印出版,这就是《铁云藏龟》。

这部书的出版引起了国内许多学者对甲⾻⽂的关注,这些⼈中间就有孙诒让。

孙诒让看到这部书后⼤为兴奋,⽤他⾃⼰的话来说:“不意衰年睹兹奇迹,爱玩不已,辄穷两⽉之⼒校读之。

”正门孙诒让研究甲⾻下了很⼤功夫,第⼆年他就写出了⾃⼰的研究成果,那就是《契⽂举例》。

这部书的出版让他成为了中国第⼀部研究甲⾻⽂著作的作者,为此王国维称赞此书:“筚路椎轮,不得不推此也。

”然有意思的是,王国维的这句褒奖之前还有这样⼀句定语:“此书虽谬误居⼗之⼋九”,这句话说得够狠,王国维的意思是说《契⽂举例》除了占有第⼀部的⾸创之功,其实从内容上讲,孙诒让没有研究对⼏个字。

因为王国维是⼤学问家,他的这句评语等于说否定了该书,使得孙诒让的这部著作之后少有⼈提及。

⼊门处孙诒让画像然⽽,也有认真的⼈并不认为王国维的这句否定之词属于盖棺定论,⽐如李海英的《朴学⼤师——孙诒让传》中就有这样⼀段话:“近年来,随着对甲⾻学的进⼀步研究,学界开始发现《契⽂举例》在甲⾻学史上的地位需要重新评价。

董作宾先生生平及学术云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。

董作宾先生是中国民国的甲骨学者。

字彦堂,号平庐。

河南省南阳人。

任职中央研究院历史语言研究所,参与殷墟甲骨科学发掘。

作为甲骨文字研究的开拓者,与罗振玉(号雪堂)、王国维(号观堂)、郭沫若(字鼎堂)、并称为甲骨四堂。

他对殷墟甲骨文的考古发掘和断代研究,奠定了他在甲骨学史上的至尊学术地位。

生平经历1895年生于河南南阳,1923年入新成立的国立北京大学研究所国学门为研究生,开始研究甲骨文。

1925年,至福州,任协和大学国文系教授,翌年改任中州大学文学院讲师。

1927年,南下广州,任中山大学副教授。

1928年,受聘为国立中央研究院历史语言研究所编辑员,前往小屯调查。

史语所从该年至1937年,针对河南安阳殷墟发掘甲骨15次,董作宾参加了前7次和第9次发掘,将收集到的甲骨文分为五期:盘庚武丁时代、祖庚祖甲时代、禀辛康丁时代、武乙文丁时代、帝乙帝辛时代。

被誉为甲骨学四堂之一。

1947年任美国芝加哥大学中国考古学客座教授。

1948年回国。

1949年,随国民政府迁台。

1950年担任《大陆杂志》发行人并编《台大文史哲学报》。

董举家来台之后,生活贫困,家中十余口,食指浩繁。

1955年8月,他应香港大学之请,赴香港大学东方文化研究所任研究员。

1958年,胡适由美抵台出任中央研究院院长后,力邀董作宾返台,史语所成立“甲骨学研究室”,由董作宾担当主任主持工作。

1959年忽膺中风,不能言语,“入台大医院治疗三月而愈,然自后语言即告蹇涩”。

1963年心脏病发去世,举殡当天,蒋介石题「绩学贻征」挽额加以褒扬,副总统陈诚亲临吊祭。

安葬于台北市胡适公园。

学术贡献一、主持早期殷墟考古发掘,出土了大量有地层数据的甲骨文资料1928年,中央研究院历史语言研究所成立,在院长傅斯年的支持下,着手对殷墟进行科学发掘,董作宾被派往河南安阳,调查甲骨文出土情况。

,向研究院提出《殷墟甲骨调查报告发掘计划书》,得出了一个可靠的结论,“甲骨挖掘之确犹未尽”。

浅谈对甲骨文做出贡献的几个人

一、甲骨四堂

甲骨四堂是指中国近代四位著名地研究甲骨文的学者:郭沫若(字鼎

堂)、董作宾(字彦堂)、罗振玉(号雪堂)和王国维(号观堂)。著名

学者陈子展教授在评价早期的甲骨学家的时候写下“甲骨四堂,郭董罗王”

的名句,这一概括已为学界所广泛接受。

1、郭沫若

郭沫若(1892年11月16日-1978年6月12日),字鼎堂。四川乐

山县人。1928年6月,在日本东京的书店,他拿到了罗振玉所著《殷墟书

契考释》,开始了他的甲骨文研究。郭沫若几乎访遍了日本所有的收藏者,

掌握了大量的实物资料。1929年8月1日,他的《甲骨文字研究》正式完

成。在这以前,他出版的《中国古代社会研究》一书中,就已经收录了他

的《卜辞中之古代社会》一文。从此,郭沫若的甲骨文研究走上了颠峰时

代。几经周折,他的另一部著作《卜辞通纂》也问世了。郭沫若从事甲骨

文研究主要是在日本十年流亡时期,以及新中国成立前后。虽然起步较晚,

但是起点高,方法新,因而一出手就高屋建瓴地超过了前人。1959年8月

郭沫若来到了向往已久的甲骨文出土地——安阳殷墟。晚年,主编的大型甲

骨文汇编《甲骨文合集》,收入41956片甲骨,被誉为新中国古籍整理的

最大成就。使甲骨文的研究有了进一步的发展。

2、董作宾

董作宾(1895年3月20日-1963年11月25日),字彦堂。河南南

阳人。1928年10月,前中央研究院历史语言研究所在广州成立。董作宾

被聘为通讯员,受命到安阳进行殷墟调查。回到北京,汇报了在安阳的考

察情况,立即得到蔡元培院长的重视。几天后,董作宾再次来到安阳,中

国文物考古史上首次对殷墟的科学发掘拉开了序幕!从1928年至1937年

科学发掘15次,董作宾参加了前7次和第9次发掘。奠定了我国田野考古

学的基础,培养了一大批考古学专家。他1933年发表的《甲骨文断代研究

例》,公认是一部中国甲骨文史上划时代的名著。他对甲骨学最大的贡献,

是创立了甲骨断代学。董作宾重视对甲骨的描摹,他的甲骨书法,为世界

许多名家所收藏。

3、罗振玉

罗振玉(1866年8月8日-1940年5月14日),字叔蕴,号雪堂。

浙江上虞人。罗振玉自幼研读古籍,对文物古董造诣很深。1902年罗振玉

第一次在刘铁云家看到甲骨文字的墨拓本,认识了甲骨文字,1906年,他

任学部参事官,不仅广为收集古物,也着手调查甲骨的真正出土地。他对

甲骨学的重大贡献是他最早探知了甲骨文的出土地,并考证其地为“武乙之

都”;他将甲骨文中的人名与《史记.殷本记》中商王名相比较,发现其大部

分相同;他在考释文字的基础上注意了对整条甲骨文卜辞的通读;在考释

文字上,他提出“由许书以上溯古金文,由古金文以上窥卜辞”的方法,对一

词的考释,必求其形声义的符合。这些都给后来考释古文字者以启迪。

4、王国维

王国维(1877年12月2日-1927年5月3日),字静安,号观堂,

是我国近代最著名的学者之一。1917年,王国维登上了甲骨学研究的高峰。

他写的《殷卜辞中所见先公先王考》一书,纠正了《史记》中记载的个别

错误,证明了司马迁的《史记》的确是一部信史。被誉为甲骨文发现19年

来第一篇具有重大学术价值的科学论文。郭沫若曾评价说:“卜辞的研究,

要感谢王国维。是他,首先由卜辞中把殷代的先公先王剔发了出来......王国

维的业绩,是新史学的开山。”他做学问的最大特点,不是就甲骨文字本身

去研究,而把古文字学与古代史一起研究,充分利用最新的甲骨材料,去

对照历史。

二、甲骨文之父

王懿荣(1845~1900),字正孺、廉生,福山县(今福山区)古现村人。其祖

父王兆琛为嘉庆二十二年进士,累官至山西巡抚,著有《正俗备用字解》、《眄棠

书屋文集》、《汉石存目》、《南北朝存石目》等。其父王祖源,道光二十九年拔贡,

官至四川成绵龙茂兵备道并署四川按察使司按察使,曾汇编《天壤阁丛书》,并

有《渔洋山人秋柳诗笺》之作。

三、甲骨四老

甲骨四老,指1949年以为甲骨学研究“继续发展时期”做出贡献的陈老名梦

家、唐老名兰、于老名省吾、胡老名厚宣。他们老当益壮,不仅著述不辍,还大

力培养接班人,使今天的甲骨研究代有传人,呈现一派兴旺发达景象。陈老(梦

家)不仅文字考释多有创见,而且他的《甲骨断代学》将甲骨文“分组”并修订了

《断代例》的分期不确之处,从而使5期分法更为精密并有所前进。

1956年出版的他的总结性巨著《殷虚卜辞综述》,滋润了几代青年学者。

唐老(兰)考释文字的“偏旁分析法”和他的《古文字学导论》、《殷虚文字记》等

书,对2000千多年来“很少有理论性著作”的中国古文字学研究来说,“是空前

的,在今天仍很有用”的划时代著作。于老的《甲骨文字释林》,共考释文字300

多个。而他主编的《甲骨文字释林》,总结了近百年来甲骨文字考释的成果,是

文字深入研究的里程碑式著作。胡老在甲骨文的著录公布方面超过了前人,他为

《甲骨文合集》的编篆和《释文·来源表》的完成贡献了毕生的精力。而他的《甲

骨学商史论丛》,为“通盘全部的彻底整理”甲骨文材料研究商史树立了典范,被

誉为甲骨学研究“金字塔式”的著作。

李圣平