都市区概念辨析

- 格式:doc

- 大小:55.50 KB

- 文档页数:9

浙江省高中历史学考选考——必修二复习提纲一、古代中国的农业经济1.古代中国农业主要耕作方式的演变和耕作技术的进步——(b)(1)耕作方式的演变①原始时期:刀耕火种。

②春秋战国时期:铁犁牛耕形成。

③汉朝:铁犁牛耕在全国普及。

(2)耕作技术的进步①春秋战国时期:铁制农具和牛耕技术。

②汉朝:铁犁牛耕技术逐渐普及;耦犁、一牛挽犁;出现曲柄锄、大镰、播种工具耧车。

③唐朝:曲辕犁出现,它可以根据实际需要,控制耕土的深浅,提高了生产效率。

(3)影响①促使农产品亩产量逐渐提高,推动了中国农业经济的发展。

②但中国传统农业长期以小农户个体经营为主,农业耕作技术难以实现进一步的革命性发展。

2.古代中国著名的水利工程——(a)(1)战国时期,秦国蜀郡太守李冰主持的都江堰工程和郑国主持的郑国渠工程,都是中国古代水利工程的典范。

(2)汉代关中农民创造“井渠法”,至今仍流行于新疆地区。

(3)东汉王景治理黄河,促进东汉前期经济恢复与发展。

3.古代中国农业经济的基本特点——(b)(1)耕作方式:铁犁牛耕是我国传统农业的主要耕作方式。

(2)土地制度:封建地主土地所有制是封建社会土地制度的主要形式。

(3)经营方式:以个体家庭为单位的小农经济是封建农业生产的基本模式。

(4)生产模式:精耕细作是我国封建农业的主要特色。

(5)农业结构:以种植业为主,以家畜饲养业为辅。

(6)历史地位:农业在封建经济体系中占据主导地位。

二、古代中国的手工业经济1.古代中国的丝织业——(b)品种多、技艺高(素纱衣、起绒锦);通过丝绸之路远销到地中海;有“丝国”之称2.商周青铜器的铸造和汉代冶铁技术的进步——(b)(1)商周青铜器的铸造①商代:铸造工艺高,如司母戊大方鼎;出土地点分布广、生产规模大。

②西周:青铜器是礼制的象征(代表权力和秩序),铸造工艺水平高。

(2)汉代冶铁技术的进步①汉武帝时推行铁业官营制度。

②冶铁开始使用煤炭做燃料。

③供风形式由自然风到人力皮囊鼓风,到畜力鼓风。

《城市地理学》课程(第1~13章)思考题第1章绪论1.谈谈你对城市地理学研究对象的理解。

城市不但具有区域性和综合性的特点,而且是一个历史范畴。

一方面,城市是人类文明的代表,另一方面,城市也集中了整个社会生活、整个时代所具有的各种矛盾。

所以,城市是一个复杂的大系统。

城市地理学的研究对象就是城市这个复杂的动态大系统。

城市地理学主要研究在不同地理环境下城市形成、发展、组合分布和空间结构变化规律。

它既是人文地理学的重要分支,也是又是城市科学群的重要组成部分。

2.结合我国实际,你认为城市地理学的主要任务是什么一般来说,城市地理学主要任务是揭示和预测世界各国各地区的发展变化规律。

对于我国,因处于新旧体制转型时期,城市地理学需要从我国国情出发,解决城市发展和城市化过程中不断出现的矛盾问题,为科学决策提供参考。

3.如何理解城市地理学的学科性质及其与其他学科相邻学科的关系。

第2章城乡划分和城市地域1.你认为如何应该如何定义城镇及城镇人口的标准城镇2.如何理解和评价各种城市功能地域的概念①都市区它是一个大的人口核心以及与这个核心具有高度的社会经济一体化的邻接社区组合,具有基本单元。

它主要反映的是非农业人口占绝对优势的中心县和外围县间劳动力联系规模的密切程度。

第3章城市的产生与发展1.评述地理位置对城市产生与发展的影响,并以实例说明。

2.试举例分析不同类型的城市产生与发展的动力是什么3.以你家乡所在的城市(或者是你所了解的城市)为例,简述其产生和发展的过程、动力及未来发展趋势。

第4章城市化原理1.如何完整地理解城市化的概念2.如何用资本三次循环来解释城市化的过程3.试评价我国现行的城市化指标及测度方法。

4.举例分析城市近域推进的主要动力及其演化模型。

第5章城市化的历史进程1.试对比分析中西方城市郊区化的特点、过程、动力等。

第6章城市职能分类1.试用经济活动的基本与非基本理论来解释城市发展的机制。

2.城市职能与城市性质的区别与联系。

town的用法你知道吗?今天小编给大家带来town的用法,希望能够帮助到大家,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

town的用法总结大全town的意思n. 城镇,市镇,小村庄,城镇居民,商业中心town用法town可以用作名词town的基本意思是“镇,集〔市〕镇”,一般指大于乡村(village)、小于城市(city)的“城镇”,是可数名词。

town也可指居住于一城镇的“全体居民”,此时为集合名词,常与定冠词the连用,只用于单数形式。

当其作主语时,句子中的谓语动词可用单数形式,也可用复数形式。

town也可作“市区,商业区,闹市”“(一个地区的)主要城市”解,此时是不可数名词,一般不与冠词连用。

其前常加down, in, into, to等词,表示“往〔在,到〕城里”。

in town在英式英语里常指“在伦敦”。

town用作名词的用法例句The town was invaded by reporters.这个城市涌进了大批记者。

It's a great convenience to live in town.住在城市里有很大的方便。

Would you rather live in a town, or in the country?你愿意住在城市还是乡下?town用法例句1、They stumble across a ghost town inhabited by a rascally gold prospector.他们偶然来到一个居住着一位狡诈的淘金者的废墟之城。

2、The new town would have been unrecognisable to the original inhabitants.原来的居民可能会认不出这个崭新的城镇了。

3、As he talked, an airforce jet screamed over the town.他谈话时,一架军用喷气式飞机在镇子上空呼啸而过。

中东和欧洲西部最重要的三个知识点一、知识概述1. 中东地区①基本定义:中东一般指西亚和北非的部分地区,这个地方的文化、宗教、民族可复杂了。

就像一个大杂烩,很多不同的元素在这儿碰撞。

②重要程度:在世界地理、政治、经济格局里都超级重要。

国际关系上老是提到这儿,石油资源也很多。

③前置知识:得知道大概的世界地图位置,还有一些基本的关于国家和民族的概念。

④应用价值:比如说了解中东有助于知道世界能源分布以及一些国际冲突背后的原因。

2. 欧洲西部①基本定义:欧洲的西部部分,有发达的现代化国家很多。

这里就是那种看起来很富裕、风景还美的地方。

②重要程度:在全球经济、文化、旅游等方面都很牛。

很多旅游爱好者梦想去欧洲西部旅游,这儿的科技、教育也很发达。

③前置知识:简单的世界地理分区概念就行。

④应用价值:搞旅游的得清楚这儿,做外贸的也得了解,还有学习文化艺术的,欧洲西部的艺术文化很值得探究。

二、知识体系1. 中东地区①知识图谱:在世界地理这个学科里,中东属于区域地理的重要部分。

②关联知识:和石油经济、宗教文化、国际关系都息息相关。

像因为有大量石油,很多国家的经济就依赖石油贸易。

③重难点分析:掌握难度大,难点在于民族宗教矛盾的复杂性。

这里犹太教、伊斯兰教、基督教的冲突不断。

关键点是理解不同宗教信仰下人们的生活和社会结构。

④考点分析:在地理考试里可能考查中东的石油资源分布和宗教圣地所在,通常是以填空、选择或者描述题的形式。

2. 欧洲西部①知识图谱:也是区域地理中的关键部分,在发达国家经济、文化传播研究中有重要位置。

②关联知识:跟旅游经济、工业发展、农业发展有关系。

比如说,欧洲西部的温带海洋性气候对农业有很大影响。

③重难点分析:对于资源不是特别丰富却高度发达的经济模式不好理解是难点。

要点是掌握这里的现代化农业、高端制造业的特点。

④考点分析:考试中可能考欧洲西部的气候类型对经济发展的影响,常出现在简答题或者分析题中。

三、详细讲解1. 中东地区- 理论概念类①概念辨析:中东不是一个严格的地理术语,是欧洲中心论下的一个概念,大约包含西亚加上埃及。

概念辨析:城市化、城镇化与新型城镇化2014年06月06日 16:52:01来源:中国社会科学报作者:丁守海字号:【大中小】【核心提示】从内涵上讲,城市化至少有两层内涵。

一是人口从乡村向城市集中的过程。

以库茨涅兹为代表的一些学者,就是从这个角度来定义城市化的。

这个概念已广泛地为人们所熟知,但它仍是一种浅层次的定义,因为它没有涉及在人口结构分布变化背后所隐藏的经济结构变化的本质。

二是克拉克将城市化定义为第一产业人口向第二、三产业人口转换的过程。

这种定义法可以弥补第一种定义所存在的缺陷。

将这两层内涵结合起来,城市化就是人口从农村向城市集中,从第一产业向第二、三产业转换的过程。

当然,在这一过程中还会带来其他一些伴生现象,如城市生活方式及城市文明向乡村渗透。

从经济学的角度讲,前二者才是问题的根本。

而城镇化是一个颇具中国特色的概念,它发端于城市化,但又不同于城市化,即便是今天提出的新型城镇化概念,与城市化之间仍存在重大区别。

城镇化与城市化本质相同但形式有别城市化的英文单词是Urbanization,而英语的Urban既包括城市(city)也包括城镇(town),所以城市化既可以是通过人口从农村向城市集中,在城市发展第二、三产业来吸纳农业人口的过程,也可以表现为人口从农村向城镇集中,在城镇发展第二、三产业并吸纳农业人口的过程。

它们都属于城市化范畴,本质都强调经济社会的活动中心从农村转出。

只不过前者强调转向城市,后者强调转向城镇,在地理上的侧重点不同。

在西方国家,由于多重因素的作用,特别是城市化发轫之前,工业化所积累的雄厚经济基础以及国土资源的稀缺,它们一般都秉承了city型的城市化路径,强调人口向大城市转移、非农产业向大城市集聚,缔造了纽约、伦敦等大都市的快速繁荣。

这就是今天人们所熟悉的以城市为中心的城市化模式。

在这种模式下小城镇被置于相对次要的位置,只是在城市化的后期才被重新重视起来。

中国则正好相反,在20世纪80年代初城市化刚发轫的时候,百业待兴,没有能力去搞大城市的发展,就只能尝试小城镇的发展。

城际交通模式与城市群空间结构关系的研究岳阳【摘要】随着城镇化的快速发展和交通设施网络的搭建,城市群成为令人瞩目的城市空间组织类型,交通系统与城市群形成和发展的互动关系成为当前研究热点,然而笔者认为国内对该领域的研究缺乏两点基础性的工作,其一缺乏对空间尺度的前提性说明,其二缺乏对交通系统的分类探讨。

本文首先对该领域的相关概念进行解析,随后提出城际交通对城市群形成和衍变的重要作用,再次通过对世界典型城市群案例的总结,分析不同交通模式的城际交通对城市群空间结构发展的引导作用。

笔者认为,城际交通走廊形成了城市群发展轴,二者同步生长;轨道方式主导的交通模式易形成高度密度的中心城市,公路方式主导的交通模式易形成较为扁平化的空间形态,为避免过密集或过疏散的城市出现,可以通过合理布局交通设施来引导有序的城市空间格局。

【关键词】城际交通;城市群;空间结构;交通模式1.引言伴随着工业化、信息化、经济一体化的发展,人类社会聚居的空间格局不断地发生着变化,出现了诸如“超级城市”、“大都市区”、“城市群”等对新兴城市类型进行描述的概念,在城市空间演变的过程中,人口、劳动力、产业、资本等城市要素在城市内、城际间不断流动和重组。

20世纪50年代以来,国内外许多学者和专家掀起了对此类城市形态研究的热潮,并预测大都市区、大城市群将成为城镇化进程中发展方向,《2010中国城市群发展报告》指出,到2050年全球城市人口比例将超过75%,未来全球40个最大的大都市区以占据全球极少的面积,聚集18%的人口,参与全球66%的经济活动和大约85%的科技革新[1]。

1961年法国地理学家简·戈特曼基于对美国东北部大西洋沿岸城市片区的调查,提出了城市群连绵区(Megalopolis)的概念,并定义了世界六大城市群[I],与此同时提出“重叠的郊区空间形成城市群的发展轴线”的假设[2];此后,众多学者提出交通与城市群形成、发展存在紧密的联系,“交通廊道推动了大城市群发展轴的形成,城市群的生长发育与交通廊道的形成同步并进” [3-7]这一观点得到认可。

汉语词汇辨析

1. 区别:“父亲”和“爸爸”

- “父亲”是正式、文雅的称谓,常用于正式场合或书面语。

- “爸爸”是亲昵、口头化的称呼,常用于日常交流或亲属间。

- “夏天”指的是一年的夏季,是一个季节的概念。

- “暑假”是指学生放假的时间段,一般与夏季重叠,但具体时间长短因地区和学制而异。

- “工作”指的是从事某种劳动或活动,可以是临时的、短期的。

- “职业”指的是一个人从事的稳定、长期的工作,通常具有明确的职位和专业技能。

- “老师”是普通的称谓,可以指代任何教育工作者,无特定限定。

- “教师”指的是从事教育教学工作的专业人士。

- “东西”是一般性的称谓,表示任何事物或物体。

- “物品”是更具体的概念,指的是具体的某个事物或物体。

- “上班”指的是成年人正常工作的过程,通常是指到办公场所进行工作。

- “汽车”是一种特定的交通工具,通常用于个人出行。

- “车辆”是泛指所有的交通工具,包括汽车、火车、飞机等。

- “城市”是一个行政区划概念,通常有一定的人口规模和城市规划。

- “都市”是对于城市的描述,强调城市的繁华、繁忙和现代化程度。

- “晚上”是一天中从傍晚到半夜的时间段。

- “夜晚”是一天中十分至次日凌晨的时间段,更加强调深夜阶段。

- “眼镜”是一种辅助视力的工具,通常由镜片和框架组成。

- “眼睛”是人或动物视觉器官的一部分,负责接收光线并传递视觉信息。

同城化概念及其界定问题探讨

徐涛;魏淑艳;王颖

【期刊名称】《社会科学家》

【年(卷),期】2014(000)011

【摘要】概念的科学界定是相关理论发展的前提.正确认识同城化之背景是其概念准确定位的基础.同城化的实施是空间相邻的二个或几个特大或大城市增强区域增

长极竞争力、破除大城市弊病、便利跨界活动以及消除跨界负效应的结果.在此定

位之上,考察同城化实施的条件、过程和标准并通过对相关概念的辨析才可达到科

学界定之目的.同城化不同于大都市区化,也不同于城市圈化,其研究不包括地县城市、直辖市与省会城市和港澳与内地城市间同城化.

【总页数】5页(P56-60)

【作者】徐涛;魏淑艳;王颖

【作者单位】东北大学文法学院,辽宁沈阳 110819;东北大学文法学院,辽宁沈阳110819;东北大学文法学院,辽宁沈阳 110819

【正文语种】中文

【中图分类】F291.1

【相关文献】

1.中国城镇空间形态类型的二元界定与八极划分--兼论"山地城市学"中"山地城市"

概念的界定2.同城化背景下公共客运交通一体化问题探讨——以广佛同城为例3.

隐私权概念界定的缺陷问题探讨4.民营科技企业的概念界定及产权关系问题探讨5.此“概念”非彼“概念”——记概念型材料作文核心概念的界定

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

都市快轨交通·第33卷 第6期 2020年12月22 热点研讨URBAN RAPID RAIL TRANSITdoi: 10.3969/j.issn.1672-6073.2020.06.004现代化都市圈轨道交通规划思考与广州探索马小毅,刘明敏,卢泰宇(广州市交通规划研究院,广州 510030)摘 要: 建设现代化都市圈是实现城市群高质量发展、实践新型城镇化的重要途径。

都市圈轨道交通已成为实现都市圈时空高效组织和交通一体化的必要条件。

目前,中国以超大城市为中心、1 h 通勤圈为基本范围的都市圈已初具雏形,尤其以广州为中心的都市圈已发展相对成熟。

基于都市圈内涵辨析,总结国外都市圈及轨道交通发展的相关经验,分析目前国内都市圈跨城通勤出行及轨道交通特征,回顾广州在都市圈轨道交通规划方面3个阶段的探索历程,总结经验并重点提出需要注意的4个方面,为建设现代化都市圈和有条件地区编制都市圈轨道交通规划提供经验参考。

关键词: 现代化都市圈;轨道交通;规划;通勤出行;广州中图分类号: U231.1 文献标志码: A 文章编号: 1672-6073(2020)06-0022-05Rail Transit Planning in Modern Metropolitan Areasand Exploration in GuangzhouMA Xiaoyi, LIU Mingmin, LU Taiyu(Guangzhou Transport Planning Research Institute, Guangzhou 510030)Abstract: Building a modern metropolitan area is an important way to achieve high-quality development of urban agglomerations and new urbanization. Rail transit has become a necessary foundation to realize the development of spatio- temporal efficiency and transportation integration in metropolitan areas. At present, metropolitan areas with a megacity as the center and the one-hour commuting circle as the basic boundary have begun to take shape. Particularly, the metropolitan area centered on Guangzhou has developed. First, by discussing the connotation of the metropolitan areas, we summarize the relevant experience of international metropolitan areas and rail transit development. Second, we analyze intercity commuting and rail transit characteristics of the current urban circle. Finally, we discuss the practice of urban rail transit planning in Guangzhou and provide empirical references for the construction of modern metropolitan areas and conditional areas for the preparation of metropolitan rail transit planning.Keywords: modern metropolitan area; rail transit; planning; commuting; Guangzhou近年来, 中国以北京、上海、广州、深圳为代表的超大城市,在就业通勤方面逐步打破行政边界,都市圈发展的特征愈趋明显。

第一节区域及其类型课标解读课标要求素养达标结合实例,说明区域的含义及类型。

1.结合材料,掌握区域的概念和区域的四个基本特性。

(区域认知)2.运用资料,正确理解划分区域的指标和区域空间尺度大小。

(区域认知)3.通过资料,掌握四种区域类型及其特征。

(区域认知和综合思维)自主学习·必备知识基础预习一、区域的特征1.区域的概念:地球表面一定的① 空间范围。

2.区域的基本特性基本特性含义特征区域整体性区域内各要素② 相互作用、③ 相互影响构成的一个整体区域自然地理要素包括④ 地质地貌、⑤ 气候、水文、生物、土壤等;区域人文地理要素包括⑥人口、社会、经济、文化、历史等区域差异性区域之间的差异,每个区域都有自身的⑦ 特性区域之间的差异是⑧ 绝对的,而区域之间的共性则是⑨ 相对的区域开放性一个区域与其他区域发生的各种⑩ 联系现代社会,区域的⑪开放性不断提高,与外界的交流联系日益广泛区域动态性区域的⑫类型和范围是可以变动的区域种类日益丰富,区域的范围和边界亦可随之发生变化易混辨析区域基本特性中的“整体性”和“差异性”,既包括自然地理要素,又包括人文地理要素;而自然地理环境的“整体性”和“差异性”仅指自然环境要素的特征和联系。

二者在含义、范围和适用角度上是有区别的。

特别提醒区域整体性、区域差异性、区域开放性和区域动态性四者之间的关系(1)整体性是区域的本质属性,没有整体性就没有差异性,没有差异性就无所谓开放性和动态性;而开放性、动态性又体现了差异性和整体性。

所以,区域的四个特性是辩证统一的,不可将它们分割开来。

(2)不仅各个区域之间普遍存在着差异性,区域内部也存在着差异,如我国南方水田区也存在旱地,这说明区域内部特征只是求大同、存小异。

一般而言,区域空间尺度越小,区域内部的差异越小。

二、区域的类型区域概念中具有根本意义的,是一个区域内部各组成部分间在特征上存在的⑬高度相关性。

划分区域的指标可以是单一的,也可以是多重的。

词语填空如果无法判断,则舍掉定状补,直接看主谓宾辨析:1、词义2、搭配3、感情色彩4、程度轻重常见固定搭配:大自然的鬼斧神工;刻画得入木三分;在改革开放的壮丽画卷上书写了浓墨重彩的一笔。

“兑现诺言”为固定搭配践行社会主义核心价值观/党的路线、方针、政策,一般搭配精神/使命/政策“截然不同”指完全相反;“大相径庭”指差很多羁绊:指束缚,缠住不能脱身,束缚。

由于日漫翻译问题,后被错认为(血缘、感情等)难以断开的连结。

七月流火:夏去秋来,天气转凉。

不负韶华(不负春光):不辜负美好的时光不负光阴(不负日月):珍惜时间,无美好的意思与日俱增:随着时间一天天增长。

形容不断增长。

有时也指增长很快。

水涨船高:水位上涨,船身也随着升高。

比喻事物随着它凭借的基础的增高而提高。

无足挂齿:形容微不足道,不值得一提:区区小事,~。

谦词。

无伤大雅:只有细小的毛病,对主要方面没有损害无足轻重:无关紧要。

无关紧要:指不重要,不影响大局。

莫衷一是:没有一致的看法,搭配对象为人奉为圭臬:指奉为做事的原则/准则。

初露/不露圭角:圭角指锋芒,指初露/不露锋芒。

鬼斧神工:比喻技艺非常精细巧妙。

(大自然)鬼斧神工:形容建筑、雕塑等的技艺非常精细巧妙,好像不是人工所能制成。

和自然为固定搭配,(动物也能用:例:(2017联考)孔雀蜘蛛的体型非常小,只有4毫米到5毫米,其中,雌性蜘蛛比雄性蜘蛛大。

不过,就是这样小的身躯,也能靠着大自然的鬼斧神工吸引人们的注意)沧海桑田:比喻世事变化很大。

开天辟地:指盘古开天辟地,比喻有史以来(女娲是造人补天的)。

精雕细琢:比喻做事情精益求精。

“雕”“琢”侧重精益求精,永无止境,即做事非常认真细致,。

巧夺天工:(人工)精巧的,形容技艺极其精巧海晏河清:比喻天下太平。

多用于形容社会环境,如战乱年代人们渴望海晏河清渊渟岳峙:形容人的品德高尚,如渊水深沉,如高山耸立。

钟灵毓秀:指山川秀美,人才辈出。

瑕瑜互见:比喻有缺点也有优点。

都市区概念辨析 孟晓晨,马亮 2010-11-30 摘 要: 作者认为国内学术界对于都市区的认识还存在一些不足,需要加以补充和修正。根据西方都市区的本质特征,文章强调了都市区是以劳动力市场来界定的,并说明了都市区是在市场经济条件下形成的一种城市空间组织形态,它可以实现城市劳动市场的高效运作,土地资源的高效利用和交通系统的高效运行。作者认为中国还没有出现典型的都市区,但已具备了都市区的形成条件,应该通过城市规划来促进都市区的发展。文章最后介绍了城市-区域的概念,指出城市-区域是多中心的都市区。 关键词: 都市区,劳动力市场,城市-区域,城市空间

改革开放以来,我国大城市和特大城市有了长足发展,开始出现了类似西方国家都市区(Metropolitan Area)的新的城市空间形态,标志着我国城市发展进入一个新的阶段。但是,由于这一城市空间形态在我国出现较晚,又是从西方引进的一个概念,因此对都市区的内涵和界定标准等都还有一些偏离其本质的地方。鉴于学术界已在大量使用这一概念来进行城市研究,规划界也已经大量在城市规划中使用这一城市空间组织形式,所以有必要对这一概念的内涵辨析清楚。一方面便于与国际接轨,另一方面对认识中国城市发展特征以及正确运用于城市规划工作具有重要的意义。与都市区概念相联系的另一个概念是“城市-区域”(city-region),也已开始在国内学术文献和规划文件中出现,同样也存在着对其内涵认识上的模糊,需要加以澄清。

国内学术界对都市区的认识一是强调了它是一种城市功能地域,由具有一定人口规模的中心城市和周边与之有密切联系的城市、城镇或县域组成,并强调了中心城市和外围市县之间双向互动的经济联系。二是明确了其跨越行政边界的性质,其构成区域内可以有地级市、县级市及县等不同行政级别的单位。三是提出了中国都市区的界定标准,主要是以非农业人口和行政级别作为中心市的标准,并以非农产业的发展水平作为确认都市区范围的指标。这些对都市区的认识无疑都是正确的,但距把握都市区的最根本性质仍有一定的距离。国内的研究文献中学者们都提到西方都市区界定中有通勤人口这一项指标,但都没有对其作进一步的阐述,并在应用于中国的研究中将其忽略掉了。本文想要强调的恰恰是这一点,通勤区及其背后所蕴含的统一劳动市场才是都市区的本质之所在。

一、都市区要以劳动市场来界定 都市区的概念起源于美国,是因为美国的城市发展具有最充分的市场经济条件和拓展空间。城市的发展带来空间上的蔓延和郊区化,使得居住和就业发生了空间的分离,形成所称的“都市区”这种空间组织形态。美国都市区的概念提出于1910年,并于1949年正式设立了具体的统计标准。西方各国也仿效美国建立了相类似的概念,并设立了大体相同又有细微差别的划分标准。

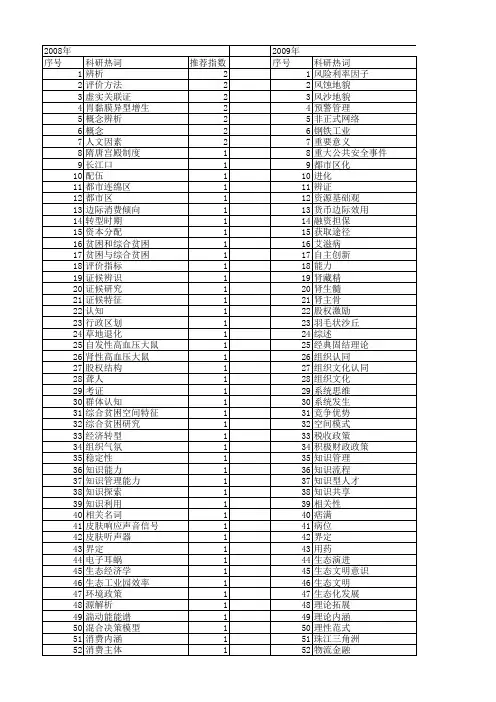

都市区构成的基本单元有两个,一个是中心市,一个是外围地区。表1中给出了美、英、加、日对都市区的划分标准。综合各国对于都市区的界定标准,可以看出都市区的形成必须具备两个条件:(1)有一个中心市,是都市区的就业中心。英国具体提出了中心市必须具备的就业岗位指标;日本则明确指出中心市的白天人口要大于夜间人口,也说明是就业中心;美国虽没有明确的说明,但外围地区到中心工作的通勤率指标间接告诉我们中心为外围地区提供就业岗位。(2)外围地区有一定比例的通勤人口,即有一定数量居民每天到中心市去上班。通勤率是每一个国家都具有的指标,从15%到40%,说明其对定义都市区的重要性。其它的指标,如非农劳动力比重和人口密度,只反映地方的属性,不能反映中心和外围地区的经济联系,唯有通勤指标反映了中心与外围的关系。所以如果没有足够的通勤人口,就不能称之都市区,只能是一种空间临近或连绵成片的城镇密集区或城镇群而已。

表1:西方国家城市功能地域界定指标及标准对比 指标\都市中外围地区 区 心市

规模 其他 非农劳动力 人口密度 通勤率 整个都市区

美国MA1) >5万 相对比>75%或绝对数>1万

50人/平方英里 单向15%或

双向20%

英国SMLA2)

就业岗位>4/英

亩或绝对量>1万 >15% 规模>7万

加拿大CMA3) >10万 >40%

(1)一产劳动力比重低于全国平

均值;(2)人口增长率高于全国平均值

日本都市圈4) >1.5%

日本5) >30万 白天人口>夜间人口 >10%

日本6) >10万 白天人口>夜间人口 75% 5%

日本7) >5万 白天人口>夜间人口 75% >10%

资料来源:胡序威等.中国沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究[M]。 以上指标,就业中心和通勤区(commuter shed)反映出都市区最本质的特征,即统一的劳动市场。可以说都市区是以劳动市场定义的,都市区内是一个统一的劳动市场,CBD是就业中心,人们每天到中心去上班,中心劳动市场的覆盖范围就是都市区的范围。这就是在西方城市经济学和其它有关城市空间结构的理论中经常讨论的单中心城市模型,理论是在都市区现实的基础上建立起来的。

都市区内不仅有统一的劳动市场,还有统一的土地市场。因为距市中心的距离决定了通勤的交通成本,而地租(地价)是随交通成本的上升而下降的,于是出现了由中心向外递减的地租梯度线。通勤区的边缘就是都市区的边界,也是城市土地市场的边界。因为在这一点之外,没有了通勤人口,交通成本与地租之间的关系也就没有了,地租将由农业地租决定或由距附近其它就业中心的距离所决定,土地市场就分割开了。所以都市区的边界分割了劳动市场和土地市场,不同的都市区都有各自的劳动市场和土地市场。

由以上的都市区范围的确定还可以看出来,都市区范围的大小是与其内部的交通条件相关的。交通条件越好,通勤区的范围就越大,都市区也就越大。所以大都市区内部都有快速的轨道交通,使其形成较长的通勤半径,把劳动市场的覆盖面积扩大。

综上所述,都市区就是在就业与居住空间分离的情况下,通过快速的交通系统将分散的居住地与集中的就业中心相联接,形成的一种以统一的劳动市场和土地市场为特征的地域空间组织形态。

二、都市区是一种高效的空间组织形式 都市区是在市场经济条件下形成的一种城市空间组织形态,它可以实现城市劳动市场的高效运作,城市土地资源的高效利用,以及城市交通系统的高效运行。在市场经济中,人们的就业岗位是经常变动的,收入的提高往往与就业单位的变换相联系。但对于拥有自己住房的人来说,住房是不能经常更换的,因为成本很高。在居住地不变的情况下变换工作单位,寻找新工作的成本就与就业岗位的空间分布相关。若就业岗位分散在城市的各个地方,找工作的人就要东南西北到处跑,花费很多时间成本;合适的工作岗位也许离家太远,还需要考虑变换居住地点。若工作岗位都集中在市中心,其找工作的时间成本就会大大下降,而且改变工作不影响其每天的通勤路线,也就没有改变居住地的必要。这样集中的就业中心会提高城市劳动市场的运作效率。

从城市土地市场来说,地租与交通成本之间是一种替代关系。交通成本高的区位上地租低,交通成本低的地方地租就会高。而对于城市居民来说,最主要的交通成本就是通勤成本。若就业岗位在空间上是分散的,同一区位相对于不同的就业岗位会有不同的交通成本,从而地价也不同,这将使得土地的定价变得很困难。若就业岗位集中在城市中心,就会出现由中心向外递减的地租曲线,土地市场上的买卖双方都可以从清晰的地租曲线中知道各区位的地租情况,从而使市场信息更加透明,提高土地市场的运作效率,使每一块城市土地都得到高效的利用。

城市交通方面的问题主要出现在上下班时间,因为通勤交通是城市中最主要的交通流。在居住与就业空间分离、就业集中在城市中心的情况下,通勤交通流早晨指向市中心,下班时指向外围地区。尽管这种流的流量很大,时间很集中,但由于方向单一,所以容易进行组织和管理。如美国城市中8车道的道路,早晨6车道由向中心方向的车行使,晚上则改为6车道向外围行使,提高了道路的利用率。这种交通流特点还有利于采用大运量的轨道交通方式。若就业岗位在城市中是分散的,通勤交通流就会变成乱流,各个方向上都有,很难组织和管理,降低交通系统的运行效率。

所以从城市劳动市场、土地市场和交通组织三方面来说,都市区都是一种高效的空间组织形式。这种组织形式是在市场经济中形成的,是市场选择的结果。

三、东京都市区的案例分析 日本的东京都市区是世界上最大的都市区之一,人口规模超过3千万人,占全国总人口的25%,制造业就业岗位占全国的32%,服务业就业岗位占全国的66%,人均GDP达3万美金(全国平均是1.7万美金)。都市区以东京都的CBD为就业中心,白天有大量的人到CBD去上班,晚上则回到其位于外围地区的居住地。所以CBD白天的人口密度是晚上人口密度的6倍多。由CBD向外的通勤半径达70km,轨道交通1.5h到达都市区的边缘,平均通勤时间为41min。

东京都市区的通勤半径在上世纪六60年代就已达到70km,以后几十年的发展基本上是把这一半径范围内的空间都填满了,成为连片的建成区,半径本身并没有再向外延伸。从1970年到1990年,中心区的白天人口上升了29%,而夜间人口下降了35%,说明就业的集中程度仍在上升。但80年代之后,CBD的办公区也出现了向外的扩散,主要是沿着轨道交通线向外延伸,形成了带形的CBD。在郊区轨道交通枢纽点出现了一些新的就业中心,如琦玉(Saitama)、千叶(Chiba)和神奈川(Kanagawa),使得都市区发生了由单中心向多中心的转变。

从东京都市区的产业结构变化来看,上世纪60年代第二产业比重是37%,第三产业为54%;到90年代已变为30:70。服务业的增长很大程度上是由于国际性业务带来的,如金融、信息和生产者服务业。有2710个跨国集团在东京设有分支机构,日本国内1772个在册公司(listed companies)的67%把总部放在了东京,使东京成为国际国内的商务中心。 从东京的案例可以看出都市区的产业结构以第三产业为主,高档第三产业集中于中心区形成中心商务区,成为主要的就业中心。居住分散在周围地区,人们每天在中心区和居住地之间通勤,快速轨道交通可以形成较长的通勤半径。在都市区的范围内形成了统一的劳动与土地市场。

四、中国还没有出现典型的都市区