近代汉语连词研究综述

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

浅论连词“及其”的篇章功能连词“及其”所具有的连接和指代的篇章功能是导致“及其”在语言学界不受重视的原因之一。

本文从句法和语义的角度简单分析了“及其”的连接—指代功能,探讨了“及其”的两种篇章连接方式:指代连接和单纯连接,论述了指代连接的4种连接方式。

标签:“及其” 连接指代篇章功能迄今为止,语言学界对“及其”一词的关注可谓是寥寥无几,极少对其作专门的研究。

我们查阅了近30年来所有与“及其”相关的专题研究,只检索到了李宗江(1988)《浅说“及其”》和张谊生(2007)《试论连词“及其”的词汇化动因、连接方式及指代歧义》这两篇文章。

而语言学界的大多数学者以及几乎所有已出版的权威辞书都不承认“及其”的连词地位,如《汉语大词典》(1991)、《现代汉语词典》(2005年第5版)没有为“及其”立目,《现代汉语虚词例释》(1986)、《现代汉语常用虚词词典》(1992)、侯学超《现代汉语虚词词典》(1998)、吕叔湘《现代汉语八百词》(1999)和张斌《现代汉语虚词词典》(2001),也都没有将“及其”列为词条。

只有《现代汉语规范词典》(2004)和《新华多功能字典》(2006)认可了“及其”作为连词的地位,前者对其作了简短的说明:“连词,连接名词或名词性词组,表示后者对于前者有从属关系(其:代指前面的人或事物),如:全国人大~常委会/介绍这几位作家~作品。

”而后者只是提及并没有解释。

为何“及其”一直不受学界的重视,其词类地位难以被认可呢?张谊生认为是“由于汉语的短语和词的界限本来就十分模糊,而‘及其’又具有双重的连接——指代功能”,这里的“连接——指代功能”就是连词“及其”所体现的篇章功能,所以我们认为原因之一是“及其”所具有的篇章功能导致的。

本文对连词“及其”所具有的连接和指代的篇章功能进行简单的论述。

一、从句法和语义的角度看“及其”的连接——指代功能(一)从句法的角度看连词“及其”只能连接名词和名词性短语,不能连接小句和句子。

2000年以来汉语虚词研究综述-摘要:汉语缺乏形态变化,虚词是表示语法关系的重要手段之一。

我国的虚词研究有着优秀的传统,著述丰富。

现代虚词研究在前人的基础上有了创新和深入,主要运用分析比较的方法,侧重于两个方面:多角度研究虚词的用法和虚词语用意义的研究。

关键词:汉语虚词用法语用意义汉语是一种缺乏形态变化的孤立语,表达语法意义的重要手段之一是虚词。

虚词的数量虽不多却是汉语句子的重要组成部分。

虚词有副词、介词、连词、助词、语气词,这些词语能够附着或连接词或短语表达各种语义关系,意义抽象,使用频率较高,是语言的黏合剂。

一、虚词研究回顾我国的虚词研究自古就有着优秀的传统。

先秦时期《公羊传》《谷梁传》中就有大量辨析虚词用法的例子。

历代的训诂学家都给予虚词很大的关注,元朝卢以纬的《语助》,是我国最早的研究虚词的专书,另外刘淇《助字辨略》、王引之《经传释词》等,这些著作主要是为训释古籍和指导文章服务的。

19世纪马建忠的《马氏文通》,创新了虚字学说,提出了实字和虚字的划分标准,划分出了“助词”,并提出了“介词”概念。

“五四”以后,语言学家黎锦熙、王力、吕叔湘、高名凯等人的语法著作中都对虚词的义项和用法进行了表述。

80年代以后汉语虚词研究进入又一个高峰。

《现代汉语八百词》和《现代汉语虚词例释》两本现代汉语的虚词词典相继出版,同时虚词研究更加科学和深入,关于虚词研究的著述逐渐丰富。

2000年以来,在前面丰硕的成果基础上,虚词研究的视野开阔了,研究的面拓宽了,分析方法更加多样化。

二、2000年以来的虚词研究(一)多角度研究虚词的用法“虚词用法复杂多样,对于虚词用法必须进行多角度、多层面的考察”。

[1]1.句类不少虚词对句类是有选择性的,学者也注意到虚词与句类的关系,陈淑梅(2001)选取32种具有代表性的方言进行考察,分析汉语方言里“主语+动词+宾1十虚词十宾2”的一种带虚词的特殊双宾句式。

潘玉坤(2011)分析了《国语》《左传》中经常出现的“吾谁与归”“其与几何”“何……之与有”“安与知……”这几种句子中“与”的用法。

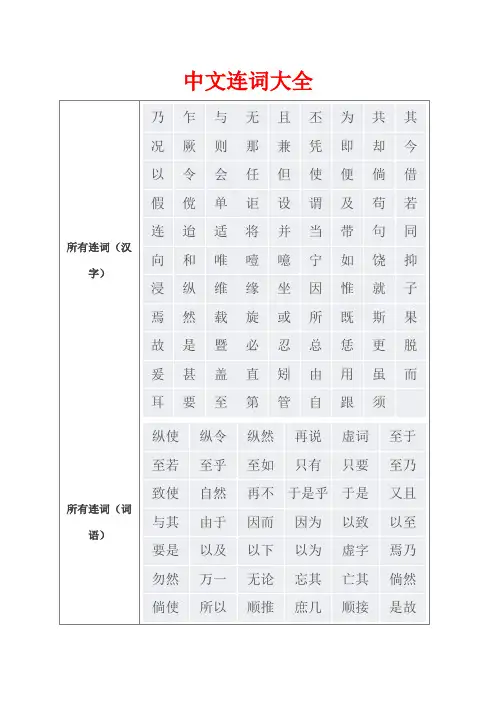

中文连词大全定义:连词是用来连接词与词、词组与词组或句子与句子、表示某种逻辑关系的虚词。

连词可以表并列、承接、转折、因果、选择、假设、比较、让步等关系。

并列连词:有和、跟、与、同、及、而、况、况且、何况、乃至等。

承接连词:有则、乃、就、而、于是、至于、说到、此外、像、如、一般、比方等。

转折连词:有却、但是、然而、而、偏偏、只是、不过、至于、致、不料、岂知等。

因果连词:有原来、因为、由于、以便、因此、所以、是故、以致等。

选择连词:有或、抑、非…即、不是…就是等。

假设连词:有若、如果、若是、假如、假使、倘若、要是、譬如等。

比较连词:有像、好比、如同、似乎、等于;不如、不及;与其…不如、若…则、虽然…可是等。

让步连词:有虽然、固然、尽管、纵然、即使等。

成语中也有使用连词的情况,如:宁缺勿滥、三思而行、好整以暇连词是比副词、介词更虚的一个词类,它用来连接词、短语、分句和句群乃至段落,具有纯连接性,没有修饰作用,也不充当句子成分。

一般说来,连词有很多是由副词、介词发展而来的;很多副词、介词又是由动词发展而来。

汉语连词发展史:(以下内容引自专家专著,欢迎查看作者原文)上古时期,开始形成的连词,绝大多数是单音连词,比较集中地形成于春秋战国时期。

复音连词(主要是双音节的),上古时也有,但不多。

到近代多起来,并形成一个复音连词多样化的发展趋势,更显示出共存与竞争(据王士元竞争变化理论)的现象,最后成为现代汉语复音连词的定型形式。

在产生连词的上古时期,就有一些连词搭配组合使用。

连词搭配组合使用的大发展时期在近代。

现代汉语中的连词组合形式多产生于近代后期的明清时期。

本文是站在现代汉语的立场上,讨论连词从“诞生”到现代汉语中的定型这段历史发展过程中的一些突出特点。

正是有了这些发展特点,才使得连词有了当今使用的定型词儿和结构格式。

这些特点表现在四个方面:一、兼职者分担──精密化。

二、同义者竞争──单一化。

三、异形者更换──通俗化。

现代汉语语气词研究综述在中国,语言一直以来都是一个重要的研究课题,其中汉语中的语气词一直以来被认为是一个十分重要的内容。

自20世纪80年代以来,语气词的研究也有了很大的发展,因此,有必要对近几十年中的语气词研究进行总结和梳理。

本文将从语气词的定义开始,总结现代汉语语气词研究的发展历程,然后分析其研究成果,以及发展趋势,最后提出有关现代汉语语气词研究的展望。

一、义语气词是指表示语句的某种情绪或语气的词语。

它与其他的句法现象不同,而是在表达语言音调、偏见、感情等方面具有特殊的功能。

以“呀”和“哎”为例,它们一般用于表达疑问、惊讶等不同的情绪。

二、究发展历程从20世纪80年代初开始,语气词的研究在中国当中得到了突出的发展。

这得益于当时许多学者开始关注语气词的研究,他们提出了许多有价值的研究论文。

其中有几项文献被认为是有重要影响力的,如张志宏编著的《现代汉语核心虚词数量与类型研究》,郑振铎编著的《中国语气词研究》和林欢著的《现代汉语语气词研究》。

此后,语气词的研究表现出了蓬勃的发展势头,研究的范围也不断扩大,同时,许多新的发现也得到了验证。

穆景芳编著的《现代汉语语气词实证研究》指出,语气词的使用是基于语境的,存在着丰富的语用因素。

谢志军和刘晓红编著的《汉语句法语气学研究》则关注句法语气学的研究。

三、究成就及未来展望回顾近几十年来的语气词研究,我们可以发现它已经取得了不少成果,但仍有很多未知领域。

首先,我们可以看到,语气词的研究现在已经发展到了一个可以分析精确的角度。

因此,大多数学者都认为,语气词的研究处于一个可以分析精确的阶段,这对更系统性地研究语气词具有重要意义。

其次,语气词的研究也在语言学研究领域中取得了很大进展,许多新的理论也得到了广泛应用,例如复句理论、句法分析等。

这些理论也为研究语气词提供了有用的理论框架,使研究语气词更系统化。

最后,由于科学技术的发展,许多新的研究方法也应用到了语气词的研究中,例如数据库技术、文本挖掘技术等,这些新技术可以更有效地检索和分析语气词,为研究语气词提供了新的思路和方法。

现代汉语动宾式复合词研究综述动宾式复合词在现代汉语词汇中数量颇多,表现活跃,引发了众多学者对其相关问题的探讨和思考。

本文梳理了20世纪80年代以来动宾式复合词的相关文献,对其语义结构、语法表现、生成及演变等几个方面的研究进行了总结。

标签:现代汉语动宾式复合词综述按句法结构关系来分,汉语复合词主要有偏正式、主谓式、动宾式、并列式和动补式五种类型。

周荐(2004)对《现代汉语词典》收录的双音节复合词进行了统计,其中动宾式复合词有5030个,约占总数的15.6%,是构词数量较为突出的一种结构类型。

此外,沈梦璎(1987)、汤廷池(1989)等学者对新词语的构词手段进行统计后认为,动宾式是能产性较强的构词法之一。

动宾式构词法在汉语的构词活动中比较活跃,所构成的复合词数量也颇为可观,因此吸引了不少学者对其相关问题进行深入探讨。

一、动宾式复合词语义结构研究汉语的词法结构与句法结构关系密切,在结构关系上类似于动宾词组的合成词被称为动宾式或支配式复合词,如胡裕树(1979)、葛本仪(1985)等都认为动宾式复合词的两个语素之间是支配与被支配的关系,如“司令”“动员”等。

事实上,仅把后一词根理解为前一词根所支配的对象并不能涵盖动宾式复合词的全部语义关系。

邢福义(1991)把宾语分为常规宾语和代体宾语两种,常规宾语表示动作的对象和目标,代体宾语指代入常规宾语位置的宾语,表示跟动词和常规宾语都有直接联系的事物。

受支配的宾语仅属于常规宾语,而代体宾语与动作行为的语义关系还有待进行细致的划分。

唐超群(1990)认为在动宾式复合词中,后一词根可以是前一词根的受事、结果、施事、时间、方位、原因、依凭。

寿永明(2001)把动宾式复合名词的名语素分为四种情况,即可以表示职务或职业、季节或者时间、日常生活中的一些生活用品以及其他事物。

万献初(2001)从语义的角度把“动作+处所”式复合动词划分为两类:一类涉及动作发生的场所,如“骂街”“清场”等;另一类涉及动作指向的场所,如“出国”“进场”等。

现代汉语“们”字研究综述彭晓辉【摘要】Men is not only a plural form in the common language of Modern Chinese, but also used very widely in the dialects, especially in the northern dialects. Currently grammarians fully study the usage, nature and origin of which has provided a very good example and a theoretical guide for the further studies on efforts should be made to have an investigation on tic theories. , . In the future, great and conduct study on with the help of advanced linguis-% “们”不但是普通话的复数形尾,而且在方言中尤其是北方方言中应用非常广泛。

当前语法学界对现代汉语“们”的用法、性质、来源问题研究较为充分,这为进一步开展汉语方言复数标记“们”的研究提供了很好的范例样式和理论指导。

在今后的研究中,要加大对汉语方言“们”字的田野调查力度,以此为基础,在先进语言理论的指导下,对“们”字进行全方位的研究【期刊名称】《湖南第一师范学院学报》【年(卷),期】2012(000)003【总页数】4页(P109-112)【关键词】们;现代汉语;综述【作者】彭晓辉【作者单位】湖南第一师范学院文史系,湖南长沙410002【正文语种】中文【中图分类】H146“们”作为词尾与单数人称代词结合以后表示复数的语法意义,在较早时期就引起了语言学界的关注。

吕叔湘在1949年发表的《说“们”》一文[1],是集中探讨“们”的用法的最早专题论文。

一、汉语历史语法研究的回顾1二十世纪八十年代以前吕叔湘汉语语法的研究开始较晚,只有百年的历史,《马氏文通》描写了泛时的古代汉语(文言)语法,后来又开展的是现代汉语语法研究。

一直没有注意到从古代汉语到现代汉语中间这一段汉语,这与学术界一直对白话文献的忽视有关,同时也说明学术界一直没有建立起一个发展的语言观。

直到20世纪40年代吕叔湘发表了一系列有关近代汉语语法的文章,50年代结成《汉语语法论文集》发表,80年代,作了修订、调整,并再版。

这个集子中,有4篇讨论近代汉语代词的问题,“您、俺、咱、喒”和复数词缀“们”,第三身代词的来源及演变,以“见”“相”的指代作用,“见、相”的指代作用主要涉及中古汉语。

1篇讨论了“在、著”作语气助词的用法及其演变。

1篇讨论结构助词“的”的演变历史。

还有1篇讨论了动词带补语,主要是带结构助词“得”和“不”的补语与宾语的词序,文章列出文献中所见的所有格式,讨论它们之间的变换关系、出现先后以及演变趋势。

吕的研究十分注意文献调查和方言相印证,他的研究和结论在今天极有价值。

但吕的研究最重要的价值是在首先注意到了白话文献中所反映的语法,注意到了汉语语法的演变。

这本书被日本学者太田辰夫称为“开辟了前人未曾研究过的领域,宣告了近代汉语研究的黎明”。

王力《汉语史稿》1957年最早由科学出版社出版,后多次再版。

是大陆第一部全面系统描写汉语演变历史的专书。

语法方面主要讨论了代词的发展、时态助词的发展、系词的产生、使成式、处置式、被动式、递系式、语气词的发展,这部首次系统地讨论汉语语法的演变,在学术界有极大的影响,成为后来研究的起点。

但很早、讨论简单、有值得商讨的地方。

太田辰夫1958年出版《中国语历史文法》,国内到1987年才有译本,最近重译了。

自述受吕督湘的启发。

这是一本非常详近的近代汉语语法。

朱德熙在中译本中指出在汉语的语法研究集中在古代汉语和现代汉语两头,国内国外皆如此,吕40年代开始创了近代汉语研究后,太田辰夫是仅有的接下去做的一人。

中文连词大全定义:连词是用来连接词与词、词组与词组或句子与句子、表示某种逻辑关系的虚词。

连词可以表并列、承接、转折、因果、选择、假设、比较、让步等关系。

并列连词:有和、跟、与、同、及、而、况、况且、何况、乃至等。

承接连词:有则、乃、就、而、于是、至于、说到、此外、像、如、一般、比方等。

转折连词:有却、但是、然而、而、偏偏、只是、不过、至于、致、不料、岂知等。

因果连词:有原来、因为、由于、以便、因此、所以、是故、以致等。

选择连词:有或、抑、非…即、不是…就是等。

假设连词:有若、如果、若是、假如、假使、倘若、要是、譬如等。

比较连词:有像、好比、如同、似乎、等于;不如、不及;与其…不如、若…则、虽然…可是等。

让步连词:有虽然、固然、尽管、纵然、即使等。

成语中也有使用连词的情况,如:宁缺勿滥、三思而行、好整以暇连词是比副词、介词更虚的一个词类,它用来连接词、短语、分句和句群乃至段落,具有纯连接性,没有修饰作用,也不充当句子成分。

一般说来,连词有很多是由副词、介词发展而来的;很多副词、介词又是由动词发展而来。

汉语连词发展史:(以下内容引自专家专著,欢迎查看作者原文)上古时期,开始形成的连词,绝大多数是单音连词,比较集中地形成于春秋战国时期。

复音连词(主要是双音节的),上古时也有,但不多。

到近代多起来,并形成一个复音连词多样化的发展趋势,更显示出共存与竞争(据王士元竞争变化理论)的现象,最后成为现代汉语复音连词的定型形式。

在产生连词的上古时期,就有一些连词搭配组合使用。

连词搭配组合使用的大发展时期在近代。

现代汉语中的连词组合形式多产生于近代后期的明清时期。

本文是站在现代汉语的立场上,讨论连词从“诞生”到现代汉语中的定型这段历史发展过程中的一些突出特点。

正是有了这些发展特点,才使得连词有了当今使用的定型词儿和结构格式。

这些特点表现在四个方面:一、兼职者分担──精密化。

二、同义者竞争──单一化。

三、异形者更换──通俗化。

近代汉语连词研究综述

连词研究一直是近代汉语研究中比较薄弱的环节。

通过对前人研究成果的回顾和总结,笔者认为近代汉语连词研究主要存在以下几个方面的问题:一、近代汉语连词的数量不确定;二、近代汉语连词的界定不明确;三、近代汉语各个时期的常用连词亟待总结;四、近代汉语连词的语法化研究不够深入。

标签:近代汉语连词综述

在汉语语法学始创时期,就有“连字”一说。

但从最初到现在,汉语连词研究一直是重两头,对上古汉语连词和现代汉语的连词进行了比较深入的研究,而对近代汉语连词则很少涉及,研究成果不多。

一、近代汉语连词研究现状

(一)专著中的近代汉语连词研究

20世纪40年代,近代汉语研究刚刚起步,吕叔湘先生虽然在《中国文法要略》(1944)中没有提到“连词”这一专门的词类,但已经提到有的句子要通过关系词来表达一定的关系,并举了一些例子,有的关系词实际上就是我们所说的连词。

吕叔湘先生虽然没有对连词进行专门分析,但他对词类关系的解析,对以后的连词研究很有帮助。

太田辰夫《中国语历史文法》(1958)第一次对近代汉语连词进行了粗略概述。

他先将连词分为用于等立句的连词和用于主从句的连词两大类。

用于等立句的连词又分为并列、累加、选择、承接、转折。

用于主从句的连词又分为两类:时间、比较;因果、让步、推论、假定、纵予、限定、不限定。

然后分别对各个小类下连词的用法进行介绍并举例。

太田辰夫对近代汉语连词进行了一次比较全面的概述,语料从西汉的《史记》到清代的《儿女英雄传》,让人们对近代汉语连词有了一个比较清晰的认识,不过他并没有总结这一时期的连词有什么特点,他提到的连词有些也并不是真正的连词。

20世纪80年代之后,近代汉语连词研究有所发展,注重从更广泛的语料中搜集例证,进行比较,对连词特点的描写也更加明确,还在语法化研究方面进行了探索,但研究深度和广度仍然不够。

香坂顺一《白话语汇研究》(1983)中对近代汉语中一些在使用方面比较有特点的连词进行了描述,并分析了它们的来源,与现代汉语进行比较。

书中提到的连词都是比较有特点的,对其特别之处描写得很到位,不过数量不多,有些结论也只是猜测性的,不能从整体上增进我们对连词的了解。

刘坚、江蓝生等的《近代汉语虚词研究》(1992)中的介词、连词部分主要论述了“和”字由动词发展成连词和介词的过程,为“实词虚化”提供了一个例证,也是连词语法化研究的一种尝试。

向熹《简明汉语史》(1993)“中古汉语连词的发展”“近代汉语连词的发展”等章节介绍了从魏晋至明清新产生的连词。

主要是简单介绍其用法,然后举例证明。

书中提到的中古、近代新产生的连词,分为并列连词、承接连词、选择连词、递进连词、转折连词、因果连词、假设连词、条件连词、让步连词,共一百六十多个。

俞光中、植田均《近代汉语语法研究》(1999)着眼于近代汉语不同于现代汉语的方面,将近代汉语连词分为条件关系连词、因果关系连词、转折关系连词、让步关系连词、联合关系连词。

袁宾《近代汉语概论》(1992)和祝敏彻的《近代汉语句法史稿》(1996)两部书都没有专门列出连词,而是把连词和复句研究结合到一块,让它们以关联词语的身份出现。

这样把连词放到复句研究中,可以对有关连词的作用有比较全面的认识,不过这种研究还是偏向于句法方面,对连词研究不会太深入,而且和其他词类混在一起,不容易看清连词自身的作用。

总的来看,从《中国文法要略》一直到俞光中、植田均的《近代汉语语法研究》,这些语法专著或是对近代汉语连词做一总括性的介绍,简单溯其源流,或是通过某些语料中的例句来说明其用法。

研究范围局限于几个方面,而对近代汉语连词的数量、用法、分类、源流等情况,并不能给出较为确切的答案。

对近代汉语连词研究所做的基础性工作仍然有待加强,这也是近代汉语连词研究没能深入的一个很重要的原因。

(二)专著中涉及的近代汉语连词部分

香坂顺一的《水浒词汇研究(虚词部分)》(1992)对《水浒》中的连词进行了全面的分析和总结,他将其中的连词分为表示累加的连词、表示假定的连词、表示条件的连词、表示因果的连词等,对各类连词基本都能追溯其源流,比较明确地分析了它们的用法。

吴福祥《敦煌变文语法研究》(1996)对敦煌变文中的连词作了穷尽性的分析,他将连词分为联合关系连词和主从关系连词,联合关系连词又分为并列、递进、选择三小类,主从关系连词分为假设、纵予、让步、条件、取舍、因果、转折。

(三)近代汉语连词专题研究

专门研究近代汉语连词的论文不多,这也是近代汉语连词研究薄弱的一个重要体现。

这些论文有的针对专著中的某一类连词,概括其特点;有的则研究近代汉语整个时期内某一类连词的历史发展和演变,这种研究最集中地体现在对近代汉语并列连词的研究上。

胡竹安《敦煌变文中的双音连词》(1961)是一篇比较早的研究近代汉语连词的文章,文章对敦煌变文中的连词进行了分类,并对唐以前常见连词之外的其他连词进行了研究。

李思明《〈水浒全传〉因果句》(1987)对《水浒全传》中的并列连词和因果连词进行了考察,主要在词的使用频率、音节数、连词位置以及连词的单用、互用等方面发现了一些特点。

近代汉语连词中,研究得比较深入的是并列连词。

刘坚和贝罗贝合作著文(1994)指出汉语并列连词经过了从动词到介词再到连词这样一种语法化链。

于江《近代汉语“和”类虚词的历史考察》(1996)考察了虚词“共、连、和、同、跟”的来源及发展,对这几个词的连词用法产生年代进行了论证。

吴福祥《汉语伴随介词语法化的类型学研究》(2003)指出“和”类虚词均经历这么一个语法化链:伴随动词——随介词——并列连词。

曹炜《近代汉语并列连词“并”的产生、发展及其消亡》(2003)则认为:作为“和”类虚词之一的“并”的语法化轨迹并没有经历这么一个语法化链,它是由伴随动词直接语法化为并列连词的,中间并没有经历一个“伴随介词”的阶段。

张亚茹《〈红楼梦〉中并列连词》(2005)通过对《红楼梦》中并列连词使用频率、语法语义等特征的研究,认识到《红楼梦》时期现代汉语连词系统已基本形成。

对近代汉语其他类别连词的研究不多,主要有席嘉《与副词“只”有关的几个连词的历时考察》(2004)和《与“组合同化”相关的几个连词演化的考察》(2006),这两篇论文分别对“只是、只要、只有”和“然、还、

要”的连词化过程进行了有益的探讨。

二、近代汉语连词研究中存在的问题

(一)前人研究没有确定近代汉语连词的数量。

近代汉语时期共有多少连词,分为几类,至今没有一个确定的答案,这无疑不利于对近代汉语连词的系统性研究。

对那些可以明确定为连词的词进行总结、归类,尽量归纳出它们的特点,很有必要。

(二)在近代汉语连词的界定方面还存在问题。

通过回顾,我们发现前人研究成果中提到的连词有很多不一致的地方,有些则根本不是连词。

因此在如何区分介词与连词、副词与连词方面的研究还需要加强。

(三)近代汉语跨度很大,各个时期使用的连词有何不同还不确定。

近代汉语跨越唐五代、宋、元、明、清,在汉语发展过程中,经常会出现借字、借音等现象,这对近代汉语连词的发展也会产生很大影响。

如何确定各个时期比较常用的连词,进而联系其他词类深入研究其用法,也是亟待加强的一个方面。

(四)对一些重要连词语法化的研究还不够。

目前,对近代汉语连词进行的语法化研究只限于几个词,如“和”“并”等,大部分连词在近代汉语时期的发展变化并不明确,这也就不利于认清它们的真正特点。

因此,对一些常用连词的语法化研究也应成为今后连词研究的重点。

参考文献:

[1]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1982.

[2]太田辰夫.中国语历史文法[M].蒋绍愚,徐昌华译.北京:北京

大学出版社,1987.

[3]香坂顺一.水浒词汇研究(虚词部分)[M].植田均译.北京:文

津出版社,1992.

[4]向熹.简明汉语史(下)[M].北京:高等教育出版社,1993.

[5]吴福祥.敦煌变文语法研究[M].长沙:岳麓书社,1996.

[6]袁宾.近代汉语概论[M].上海:上海教育出版社,1992.

[7]祝敏彻.近代汉语句法史稿[M].郑州:中州古籍出版社,1996.

[8]刘坚,江蓝生,白维国,曹广顺.近代汉语虚词研究[M].北京:

语文出版社,1992.

[9]蒋绍愚,曹广顺.近代汉语语法史研究综述[M].北京:商务印书

馆,2005.

[10]胡竹安.敦煌变文中的双音连词[J].中国语文,1961,(10).

[11]李思明.《水浒全传》的因果句[J].中国语文,1987,(2).

[12]于江.近代汉语“和”类虚词的历史考察[J].中国语文,1996,

(6).

[13]吴福祥.汉语伴随介词语法化的类型学研究——兼论SVO型语言

中伴随介词的两种演化模式[J].中国语文,2003,(1).

[14]张亚茹.《红楼梦》中的并列连词[J].语言教学与研究,2005,

(3).

[15]席嘉.与“组合同化”相关的几个连词演化的考察[J].语言研

究,2006,(3).

(袁法森浙江金华浙江师范大学国际文化与教育学院321004)。