地貌 长江三峡

- 格式:docx

- 大小:19.79 KB

- 文档页数:2

长江三峡工程库区重庆市巫山县上西坪滑坡勘察报告项目负责:游廷安报告编写:游廷安吴碧辉柳茂盛审核:徐乔总工程师:徐乔队长:陈龙提交单位:重庆市地勘总公司107地质队提交时间:二00一年十一月二十五日目录一.前言 (1)(一)任务由来 (1)(二)地质灾害的危害程度 (2)(三)勘察目的、任务 (2)(四)勘察工作评述 (2)二、区域自然条件及地质环境条件 (6)(一)自然条件 (6)(二)区域地质环境条件 (7)1、地形地貌 (7)2、地层岩性 (7)3、地质构造、新构造运动及地震 (8)4、水文地质条件 (9)三、勘察区工程地质条件 (10)(一)地形地貌 (10)(二)地层岩性与岩土工程地质特征 (11)(三)地质构造 (13)(四)水文地质条件 (13)(五)三峡水库蓄水水位的影响 (16)(六)人类工程活动 (16)四、滑坡特征及稳定性评价 (17)(一)滑坡边界、规模、形态特征 (17)(二)滑体土及滑带土特征 (19)(三)滑床特征 (21)(四)滑坡近期变形特征 (22)(五)滑坡影响因素 (24)(六)滑坡稳定性评价及推力计算 (25)五、上西坪滑坡防治方案建议 (34)(一)防治工程方案建议 (35)(二)防治工程设计参数建议 (36)六、环境影响综合评价 (37)七、上西坪滑坡防治效益评估 (38)八、结论与建议 (40)附件附件一:工程地质图册附件二:钻孔、探井、探槽图册附件三:试验成果报告附件四:稳定性验算图册附件五:工程地质测绘记录卡片附件六:照片集附件七:成果报告数字化光盘一、前言(一)任务由来巫山县位于重庆市东部,是渝东地区重要的门户,亦是三峡库区的腹心地带。

巫山县城区是移民迁建的重点城市,也是库区内地质灾害多发地。

为加快三峡工程重庆库区滑坡治理工作进度,确保库区移民搬迁及三峡工程二期水位按时投入运营,重庆市地质矿产勘查开发总公司107地质队接受重庆市土地房屋管理局指派,承担了三峡工程库区巫山县上西坪滑坡综合治理前的工程地质勘察工作。

长江中下游平原形成过程及地形地貌_长江中下游平原交通运输长江中下游平原是指中国长江三峡以东的中下游沿岸带状平原,为中国三大平原之一。

长江中下游平原主要工业有钢铁、机械、电力、纺织和化学等,是中国重要的工业基地,水陆交通发达。

亲爱的小伙伴们,长江中下游平原是怎么形成的?大家想要了解的话,可以阅读下文。

长江中下游平原形成过程长江中下游平原位于扬子准地台褶皱断拗带内,燕山运动产生一系列断陷盆地,后经长江切通、贯连和冲积后,形成现今的长江中下游平原的整体。

受新构造运动影响,平原边缘白垩系―第三系红层和第四纪红土层微微掀升,经流水冲切,成为相对高度20~30米的红土岗丘,中部和沿江沿海地区则继续下降形成泛滥平原和滨海平原。

江汉平原主要由长江和汉江冲积而成;洞庭湖平原主要则由通过荆江南岸太平、藕池、松滋、调弦(1958年堵塞)四口南下的长江泥沙冲积而成;鄱阳湖平原除边缘红土岗丘外,中部的泛滥平原主要是由赣江、抚河、信江、修河、饶河等河流冲淤而成;苏皖沿江平原是受镇江和长江冲积形成的平原,其中包括芜湖平原和巢湖平原。

长江中下游平原地形地貌地形的显著特点是地势低平,河渠纵横,湖泊星布,一般海拔5~100米,但海拔大部在50米以下。

中部和沿江沿海地区为泛滥平原和滨海平原。

汉江三角洲地势亦自西北向东南微倾,湖泊成群挤集于东南前缘。

洞庭湖平原大部海拔在50米以下,地势北高南低。

鄱阳湖平原地势低平,大部海拔在50米以下,水网稠密,地表覆盖为红土及河流冲积物。

三角洲以北即为里下河平原。

平原为周高中低的碟形洼地。

洼地北缘为黄河故道;南缘为三角洲长江北岸部分;西缘是洪泽湖和运西大堤;东缘则是苏北滨海平原。

长江中下游平原交通运输长江中下游平原居中国南北和东西交通网的枢纽地带,水陆交通发达;长江贯穿中部,成为一条东西向的水运大动脉,加上其众多支流,构成一庞大水道交通运输网。

●水运长江中下游平原河道纵横,平原区水流平稳,水量丰富,是中国内河航运最发达的地区。

长江上中下游分界点长江,中国最长的河流,长约6,300公里,横穿中国11个省份,承载着着中国几千年的历史和文化。

长江上中下游的分界点是指从长江源头到入海口的三个不同地理区域,每个地理区域都有其独特的地貌和气候特点。

首先,让我们来了解长江的源头以及上游地区。

长江的源头位于青海省冷湖,海拔5,042米,被誉为“天堂湖”。

该地区地势高山峡谷,主要由高原和山脉组成,这也是长江的发源地。

上游地区包括青海、西藏和四川等省份,地势陡峭,河水湍急。

在这一区域,长江的水量还相对较少,河道也较为狭窄。

接下来是长江的中游地区,包括四川、重庆和湖北等省份。

中游地区地形由高山逐渐过渡到大平原,河道也变得宽阔。

在这一区域,长江的水流逐渐增多,河水也更加平缓。

中游地区拥有丰富的水资源,这也为当地的农业、工业和交通运输提供了良好的条件。

最后是长江的下游地区,包括江苏、上海等省份。

下游地区是长江的最后一段河段,也是长江汇入东海的地方。

下游地区地势平坦,河道宽广,河水平缓。

由于长江在中游地区收集到了大量的水流,下游地区成为中国最重要的农业、工业和交通运输中心之一。

长江上中下游地区的分界点并非划分得非常清晰和明显,而是逐渐变化的。

然而,有几个地理特征和独特的现象可以用来辨别长江上中下游的分界点。

首先,长江三峡是长江上中下游的重要分界点之一。

长江三峡位于重庆市境内,由瞿塘峡、巫峡和西陵峡三个峡谷组成。

三峡地区地势崇山峻岭,河道也变得狭窄且湍急。

三峡地区是长江上游特有的地貌形态,在这之后,长江进入中游地区。

其次,长江中游地区的分界点可以通过长江右岸的金沙江和岷江的汇合处来划分。

金沙江位于四川省境内,是长江的主要支流之一,岷江则源于青海省,两条江河在四川省宜宾市汇合,形成了长江的中游地区。

最后,长江的下游地区的分界点可以用长江口来划分。

长江口是长江与东海交汇的地点,是长江的下游地区的起点。

长江口地区地势宽阔,河道平缓,标志着长江的流域结束,也标志着长江投入到东海的大海洋中。

长江三峡导游词(15篇)长江三峡导游词1长江三峡,是中国第一大河流——长江上最奇异、最壮丽的一段峡谷。

它由瞿塘峡、巫峡、西陵峡三段峡谷组成,西起巍巍巴山足下的重庆市奉节县的白帝城,东至湖北省宜昌市的南津关,全长193公里,其中峡谷段90公里。

三峡地貌惊异,风光旖旎,人文名胜驰名古今,是中国十大风景名胜之一,也是世界闻名的风景区。

千万年来,长江三峡向世人呈现着它那万古不朽的风姿。

今日,由于地球上最大的水电站正在三峡中兴建,长江干流在三峡中被截流后,水位最大提高110米,达到海拔175米。

三峡中的部分人文景观和自然景观将被沉没,同时,也将产生一批新的景观。

瞿塘峡亦称夔峡,西起奉节县的白帝城,东至巫山县的大溪镇,全长8公里,以其雄伟壮丽著称。

巫峡自巫山县城东的大宁河口起,到湖北省巴东县的官渡口止,全长46公里,以幽深秀丽擅奇天下。

巫峡分东西两段,西段由金盔银甲峡、箭穿峡组成,东段由铁棺峡、门扇峡组成。

峡中多云雾,古人留下了“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”的千古绝唱。

西陵峡西自宜昌市秭归县的香溪口,东到宜昌城头的南津关,全长66公里。

由庙南宽谷把它分割成东西两段峡谷,依次为兵书宝剑峡、牛肝马肺峡、崆岭峡、灯影峡、黄猫峡等,峡内多险滩急流。

长江三峡工程位于西陵峡内,于1994年12月14日正式动工兴建。

工程同意“一级开发,一次建成。

分期蓄水,连续移民”方案。

大坝为混凝土重力坝,坝顶总长3,035米,坝顶高程185米,正常蓄水位175米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米。

每秒排沙流量为2,460立方米,排沙孔分散布置于混凝土重力坝段和电站底部。

泄洪坝段每秒泄洪力气为11万立方米。

水电站厂房位于泄洪坝段左、右两侧,共装机26台,单机容量70万千瓦,总容量1,820万千瓦,年均发电量847亿度。

左岸的通航建筑物,年单向通过力气5,000万吨。

双线五级船闸,可通过万吨级船队;单线一级垂直升船机,可快速通过3,000吨级的客货轮。

我国最具特色的八大自然地貌,有时间的时候,带着知识去旅行...在我们生活的星球上,表面有着各自千奇百怪的形态。

虽然地貌的成因不尽相同,但总的来说离不开大自然的鬼斧神工,是内力、外力对地壳综合作用的结果。

往大的说有关海陆分布的轮廊及山地、高原、盆地和平原的地域配置,微观一些则包括了地壳表层物质不断进行风化、剥蚀、搬运和堆积,从而形成了现代地面的各种形态。

我们就从中国地理教科书上知名的喀斯特地貌、丹霞地貌、火山地貌、雅丹地貌和花岗岩地貌说起,希望同学们在欣赏地貌奇观的同时,还能增长地理知识。

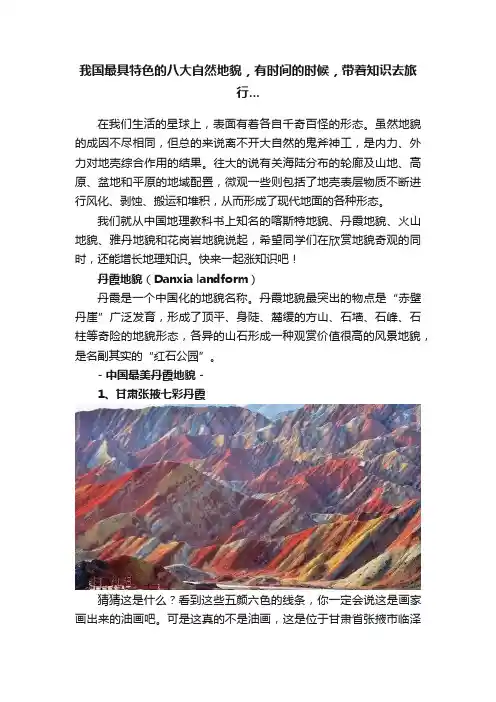

快来一起涨知识吧!丹霞地貌(Danxia landform)丹霞是一个中国化的地貌名称。

丹霞地貌最突出的物点是“赤壁丹崖”广泛发育,形成了顶平、身陡、麓缓的方山、石墙、石峰、石柱等奇险的地貌形态,各异的山石形成一种观赏价值很高的风景地貌,是名副其实的“红石公园”。

- 中国最美丹霞地貌 -1、甘肃张掖七彩丹霞猜猜这是什么?看到这些五颜六色的线条,你一定会说这是画家画出来的油画吧。

可是这真的不是油画,这是位于甘肃省张掖市临泽县和肃南裕固族自治县的张掖。

那这些五颜六色的线条又是什么呢?这种由陆相红色砂砾岩构成的具有陡峭坡面的各种地貌形态,是丹霞地貌。

形成于五亿四千万年前的张掖丹霞,主要由红色砾石、砂岩和泥岩组成,以交错层理、四壁陡峭、垂直节理、色彩斑斓而称奇。

当地少数民族-裕固族把这种奇特的山景称为“阿兰拉格达”,意为“红色的山”。

张掖丹霞地貌是中国干旱地区最典型的丹霞地貌。

2、广东韶关丹霞山广东丹霞山位于广东省韶关市东北的仁化、曲江两县交界地带,由红色砂砾岩构成,以赤壁丹崖为特色,看去似赤城层层,云霞片片,是中国面积最大、发育最典型、类型最齐全、形态最丰富、风景最优美的丹霞山地貌,具有雄、奇、秀、险、幽、奥、旷等特点,又称“中国红石公园”,自古为岭南第一奇山。

丹霞山是世界“丹霞地貌”命名地。

3、福建三明大金湖大金湖位于福建省三明市泰宁县。

长江三峡的导游词例文汽车在巍峨的盘山公路上行走,我的头晕乎乎的,虚无飘渺的三峡向我梦中走来。

人的自觉,带来了文的自觉郦道元的《三峡》进入了我的眼帘。

长江进入三峡后,七百里中,两岸青山连绵不断,群峦叠嶂,高与天齐,峡中江流滚滚,气势磅礴,非常雄浑。

我独自一人,满怀渴慕,放舟江上,畅游三峡,饱览着祖国的大好山河。

真是“船窗低于小栏干,竟日青山画里看。

”那里的山是大自然的巧夺天工“酿”出来的,每一笔都是它的精心设计,一点儿也不像俗人的做作。

上面留着的是岁月的足迹,转动着的乾坤,展现着大自然的启示。

我不敢多想,能否在自己的青春年少之际读尽它的无限。

席慕蓉的长城谣中所说:你永远是个无情的建筑,蹲踞在荒莽的山巅,冷眼看人间恩怨。

“千古兴亡多少事,悠悠,不尽长江滚滚流。

”我感叹着!不过我还是被那句常挂在嘴边的话所震撼:“历史不是用来遗忘的,也不是用来铭记的。

我们学习历史,了解历史,一切都是为了更好的超越。

”这句话一点也没错。

梦幻就是梦幻,总是那么的别具一格。

在那小小的相筐内,三峡的四季景色被我尽收眼底:夏季江流迅猛,胜于疾风怒马,气势汹猛;冬春水落流缓,绿色深潭,倒映高崖,松柏悬泉点缀其间,韵味其佳;深秋景物苍然肃杀,满眼沧桑,意境深邃。

突然仿佛有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝,把我从梦中叫起。

正如郦道元诗中最后一句所说:“巴东三峡巫峡长,猴鸣三声泪沾裳!”唉!虽说离家还没几小时,不过遇到这种场景,还真有点思念故乡的感觉。

和梦中的三峡相比,我眼中的三峡先多了一份现代感。

宏伟的三峡大坝建在长江中,和对面的桥互相呼应,夜幕降临,华灯初放,三峡大坝在灯光的辉映下,宛如从水中冲出的宫殿,蔚为壮观。

靠在桥杆上,长江的风姿和两岸的美景尽收眼底。

俯视江面,只见混浊的江水卷着旋涡,打着转儿,仿佛在跳跃、舞蹈,终于孩子似的撒一阵欢,飞快地向东流去。

加上灯光倒影,映到江面上,好像给宽阔的江面涂上一抹美丽的色彩,又像把一些亮晶晶的五彩玻璃片撒在江面上,那玻璃片闪动着,跳跃着,好似万花筒里变化无穷的图案。

《三峡》复习课件一、教学内容二、教学目标1. 让学生掌握长江三峡的基本地理知识,了解其地貌特征和气候类型。

2. 通过对长江三峡历史文化的学习,培养学生的文化素养和民族自豪感。

3. 提高学生对长江三峡旅游资源的认识,激发学生的旅游兴趣。

三、教学难点与重点教学难点:长江三峡的地理位置、地貌特征、气候特点及其历史文化的理解。

教学重点:长江三峡旅游资源的认识和分析。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、地图、长江三峡景观图片。

2. 学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示长江三峡的图片,引导学生回顾长江三峡的地理位置、地貌特征和气候特点。

2. 讲解:详细讲解长江三峡的历史文化,如三国时期的古战场、白帝城、屈原故里等。

3. 实践情景引入:让学生分享自己去长江三峡旅游的经历,讨论长江三峡的旅游资源。

4. 例题讲解:分析长江三峡旅游资源的优势,如自然景观、历史文化等。

5. 随堂练习:让学生绘制长江三峡旅游地图,标注重要景点。

六、板书设计1. 《三峡》复习2. 内容:地理位置:长江上游,四川盆地与长江中游平原之间地貌特征:峡谷地貌,瞿塘峡、巫峡、西陵峡气候特点:亚热带季风气候历史文化:三国古战场、白帝城、屈原故里等旅游资源:自然景观、历史文化、民俗风情七、作业设计1. 作业题目:(1)简述长江三峡的地理位置、地貌特征和气候特点。

(2)分析长江三峡的历史文化内涵。

(3)列举长江三峡的旅游资源,并说明其优势。

2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对长江三峡的自然与人文特点掌握情况较好,但部分学生对历史文化的理解仍有困难,需加强课后辅导。

2. 拓展延伸:鼓励学生利用假期实地考察长江三峡,亲身感受其自然景观和历史文化,提高学生的实践能力。

重点和难点解析1. 教学难点:长江三峡的地理位置、地貌特征、气候特点及其历史文化的理解。

2. 教学过程中的实践情景引入和例题讲解。

3. 作业设计中的分析题和拓展延伸。

重庆地貌

重庆,位于中国西南部,是一座充满魅力的城市,其独特的地貌是其引人入胜的因素之一。

地理位置

重庆地处长江上游,位于四川盆地东部和云贵高原西部的过渡地带,地理位置独特,地貌多样。

河流

重庆是长江上游最重要的城市之一,拥有长江、嘉陵江等众多支流,河流纵横交错,形成了独特的水系地貌。

山地

重庆被群山环绕,有南山、东山、西山等山脉,山高林密,山水相间,构成了重庆独特的山地地貌。

峡谷

重庆地处长江三峡之间,有着著名的巫山峡、巫峡、瞿塘峡等峡谷地貌,峡谷陡峭、壮观,吸引着无数游客。

地形

重庆地势复杂,地形起伏,有的地方平坦,有的地方崎岖不平,地形多样,给城市增添了别样的美感。

林地

重庆山地丘陵密布森林,有许多自然保护区和森林公园,绿树成荫,生态环境优美。

总结

重庆地貌多样,自然景观壮美,山水交融,给人以无限遐想,造就了这座独特魅力之城。

以上为对重庆地貌的简要描述,仅为片面之见,更多精彩地貌之处等待您的探索。

高中地理确定地球上不同地貌形成的四种

地貌是指地球表面的各种特征和形态。

地球上的地貌形成主要

受到地质、气候和内外力的作用。

在地理学中,我们可以确定四种

主要的地貌形成方式,包括侵蚀地貌、沉积地貌、构造地貌和火山

地貌。

1. 侵蚀地貌

侵蚀是指外部力量(如水、风、冰)对地表的破坏和剥蚀作用。

侵蚀地貌是由侵蚀作用所形成的地貌特征。

常见的侵蚀地貌有峡谷、河流、丹霞地貌等。

例如,长江三峡是由长时间的水侵蚀形成的深谷。

2. 沉积地貌

沉积是指携带的物质在水流、冰川或风力等作用下沉积到地表

的过程。

沉积地貌是由沉积作用所形成的地貌特征。

常见的沉积地

貌有冲积平原、沙丘、湖泊等。

例如,尼罗河三角洲是由尼罗河的

冲积物在海岸上堆积形成的。

3. 构造地貌

构造地貌是由地壳运动和地壳构造所形成的地貌特征。

地壳的

抬升、下沉和折叠等过程会导致地表形成山脉、峡谷、盆地等地貌。

例如,喜马拉雅山脉是由印度板块和欧亚板块的碰撞造成的。

4. 火山地貌

火山地貌是由火山喷发和火山岩的堆积所形成的地貌特征。

火

山口、火山熔岩、火山锥等都是火山地貌的典型特征。

例如,日本

的富士山是一座活火山,其形成的火山锥就是火山地貌的一个例子。

总结起来,地球上的不同地貌形成主要可以归纳为侵蚀地貌、

沉积地貌、构造地貌和火山地貌四种方式。

它们是地质、气候和内

外力共同作用下的产物,展示了地球表面多样性与丰富性。

参考文献:

- 《地理词典》

- 《高中地理教材》。

八年级上册三峡知识点梳理随着知识的累积,我们发现三峡已经成为了初中地理中的一个热门话题。

从地理位置、历史渊源、环境保护等多个角度,我们不断地探索着三峡的奥秘。

在这篇文章中,我将对初中地理八年级上册涉及到的三峡相关知识点进行梳理,希望能为大家提供一些帮助。

一、地理位置三峡位于中国的长江中游,包括巫山、秀山、石柱、奉节、万州五县区,总长度约为193公里。

三峡的上游是重庆市合川区,下游是湖北省宜昌市夷陵区。

三峡的主要地理位置如下:1.西陵峡位于重庆市酉阳县和秀山县之间。

2.巫山峡位于重庆市巫山县和湖北省巴东县之间。

3.小三峡位于重庆市奉节县至巫山县之间的阳泉山大峡谷。

4.大三峡包括巫峡、瞿塘峡、西陵峡三条峡谷。

二、三峡的历史渊源三峡是一个历史文化名胜区,被誉为中国文明和优美景色的杰出代表之一。

下面就是三峡的历史渊源:1.三峡大坝三峡大坝建于1994年,是现今世界上最大的水坝。

它位于长江沿岸的湖北省宜昌市夷陵区境内。

三峡大坝的建设是为了缓解长江流域的洪涝灾害和缺电问题。

2.三峡水利工程三峡水利工程包括主坝、左右岸建设、坝下电站等各项工程。

建设这样一个巨型水利工程,是因为三峡长江段是长江流域最具有水能资源的地区,也是中国最重要的水能开发和水资源利用中心。

3.三峡翻译计划三峡翻译计划是伊苏·楠尼斯基设计的一个人工开挖计划,旨在使三峡大坝在游船和商船通行时更加安全。

三、环境保护长江沿线的生态环境一直备受关注。

三峡水库工程施工期间,为保障环境生态,国家实施了严格的生态保护计划。

三峡大坝的蓄水过程中,也要求按照严格的水质监测标准进行监测,确保水质温和、透明度高。

四、旅游资源三峡也是一个重要的旅游景点,拥有着许多独特的景点和特色饮食。

从建筑风格到风景,从文化内涵到历史渊源,三峡的旅游资源丰富多彩。

1.青山映照瞿塘峡瞿塘峡地区的山水秀美,因而当年成为人们神往之地,许多文人墨客留下了他们的诗篇歌赋,其中不乏当代一些文艺明星。

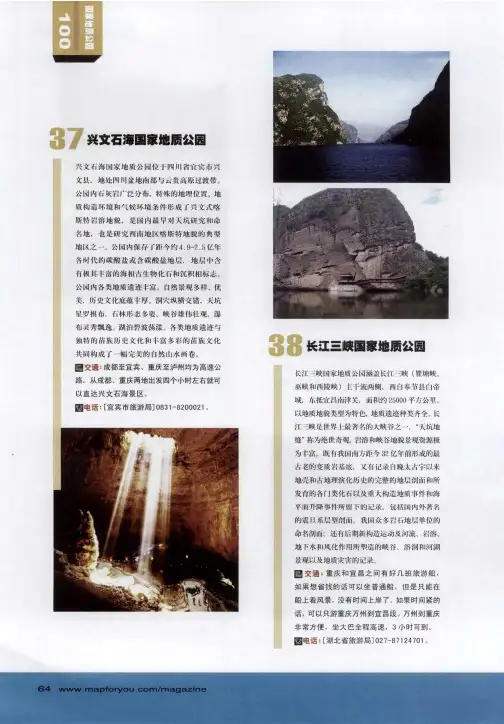

三峡简介2006年5月20日,随着世界上最大的水坝――三峡大坝的落成, 长江三峡水利枢纽工程提前两年正式开始履行其防洪使命。

三峡工程以解决长江水患为主要功能,工程完工之后,长江中下游地区将能够抵御百年一遇的洪水。

除了防洪,三峡工程还具有发电、航运等综合效益。

三峡水利工程长江三峡水利枢纽(shū lǔ)工程,是迄今为止国内最大的建设项目,在世界同行业、同类型的建设工程中也绝无仅有。

在长江上兴建三峡水利枢纽工程,兴防洪、发电、航运、调水等诸多之利,促进长江流域的经济发展,推动中华民族的振兴,这是我国几代人的美好理想和愿望。

长江三峡水利枢纽工程位于长江西陵峡中段,坝址在湖北省宜昌市三斗坪,坝址控删流域面积l00万km2,多年平均年径流量45l0亿m3,多年平均年输沙量5.3亿t。

设计正常蓄水位l75m,总库容393亿m3,其中防洪库容221.5亿m3。

电站装机总容量l820万kW,年平均发电量847亿kW.h。

枢纽主要建筑物由大坝、电站厂房、船闸和升船机组成。

大坝为混凝土重力坝,轴线全长2335m,坝顶高程185m,最大坝高l75m。

泄洪坝段位于河床中部,两侧为电站厂房坝段及非溢流坝段。

电站采用坝后式,分设左岸及右岸厂房,分别安装l4台及l2台水轮发电机组。

水轮机为混流式,单机容量均为70万kW。

右岸预留后期扩机的6台机组(单机容量为70万kW)地下厂房位置。

通航建筑物包括永久船闸和垂直升船机,均布置在左岸。

永久船闸为双线五级连续船闸,位于左岸临江最高峰坛子岭的左侧,单级闸室有效尺寸为280m×34m 5m(长×宽、坎上水深),可通过万吨级船队,年单向通过能力5000万吨。

升船机为单线一级垂直提升式,承船箱有效尺寸为l20m、18m、3.5m,一次可通过一艘3000t级客货轮或1500t级船队。

工程施工期间,在升船机忘侧另设单线一级临时船闸,闸室有效尺寸240m×24m×4m。

三峡库区对气候的影响三峡库区包括宜昌、秭归、巴东、巫山、奉节、万州、涪陵、长寿、重庆等县市,位于秦岭淮河以南。

三峡库区为东西长、南北窄的狭长区域。

地形地貌复杂,地势高低悬殊,东西气候差异较大。

库区气候属亚热带大陆季风气候,冬夏季风更替明显,随着季风的进退,降水和气温有明显的季节变化。

其气候特点为:气温年较差和日较差小,且变化稳定,冬暖春早,夏热秋凉,热量丰富,降水主要集中在春末至仲秋时段,冬干夏雨,雨热同季,风速普遍较小,是全国的小风区,云雾多,日照少,相对湿度较高,尤其是库区西段。

另外,春季降水与秋季降水总量相似,但秋雨持续时间长,一般强度不大,形成绵绵秋雨,这一特色也主要出现在库区西段。

由于三峡工程建成后,常年水面面积将大大增加,所形成的三峡水库库区水体气候将更加明显。

另一方面,由于库区水位上升,山脉相对高度减小,山体的动力、热力作用将发生变化。

这一变化将从几个方面影响局地气候生态环境:由于下垫面山体-水体相互作用的变化引起常年局地中小尺度天气系统的形成、演变和表现特征的变化,从而导致局地气候特征的变化;这种变化必然导致局地周年和不同的大尺度气候背景下的年际间的气候变化;地形条件的变化必然导致局地气象灾害发生频率、程度、分布特征的变化;气候的变化还将影响大气和水污染状况;库区气象、水文特征的改变,必将导致植被的变化,植被的变化反过来又会通过边界层天气动力学机制影响局地气候特征;气候、生态环境的变化必将影响农业生产活动,农业生产活动的变化又将反作用于气候生态系统。

三峡工程建设以来(1996~2000年),整个库区平均年降水量为1165.8毫米,较施工前35年平均降水量增加57.7毫米,增加幅度为 5.2%;年平均气温及冬、春、秋季平均气温较施工前略偏高(0~0.5℃),其中冬季相对明显,夏季平均气温稍偏低;年平均相对湿度除宜昌、万州稍有减小外,其余地区较施工前略有增加;1996年以来,年日照时数基本接近施工前平均水平;年平均风速与施工前变化不大,幅度大多为0.1~0.3米/秒。

浅谈长江三峡的形成与演化xbs摘要:长江作为中国第一大河和世界第三大河,其何时形成一直为我国地学工作者所关注。

近年来,众多学者用地层学、古地磁测年、热释光测年、14C测年、特征矿物示踪法、单颗粒碎屑矿物微区分析方法等研究方法对长江流域的形成与演化,尤其是“三峡”的形成与演化进行了长期研究,已取得可观的成绩。

本文分析了前人的工作,并就目前研究态势及成果做了粗浅的总结,介绍长江三峡地区自前寒武纪以来的形成与演化过程,并窃自将其分为形成之前、形成早期、三峡贯通以及第四纪(更新世)演化四个阶段。

关键词:长江三峡;三峡贯通;第四纪一、三峡现状简介长江三峡位于中国重庆市和湖北省境内的长江干流上,西起重庆市奉节县的白帝城,东至湖北省宜昌市的南津关,全长192公里,由瞿塘峡、巫峡、西陵峡组成。

除了著名的长江三峡外,全国各地多条河流上都有名为三峡的景点。

长江三峡西起重庆市的奉节县,东至湖北省的宜昌市,全长192千米。

自西向东主要有三个大的峡谷地段:瞿塘峡、巫峡和西陵峡,三峡因而得名。

三峡两岸高山对峙,崖壁陡峭,山峰一般高出江面1000-1500米。

最窄处不足百米。

三峡是由于这一地区地壳不断上升,长江水强烈下切而形成的,因此水力资源极为丰富。

自白帝城至黛溪称瞿塘峡,巫山至巴东官渡口称巫峡,秭归的香溪至南津关称西陵峡。

两岸山峰海拔1,000到1,500公尺,峭崖壁立,江面紧束,最窄处是长江三峡的入口夔门只有100公尺左右。

水道曲折多险滩,舟行峡中,有“石出疑无路,云升别有天”的境界。

长江三峡,中国10大风景名胜之一,中国40佳旅游景观之首。

长江三峡西起重庆奉节的白帝城,东到湖北宜昌的南津关,是瞿塘峡、巫峡和西陵峡三段峡谷的总称,是长江上最为奇秀壮丽的山水画廊,全长193多公里,也就是常说的“大三峡”。

除此之外还有大宁河的“小三峡”和马渡河的“小小三峡”。

这里两岸高峰夹峙,港面狭窄曲折,港中滩礁棋布,水流汹涌湍急。

二、长江三峡的形成与演化长江作为中国第一大河和世界第三大河,其何时形成一直为我国地学工作者所关注,而三峡的贯通则被认为是研究长江形成的关键问题之一。

长江三峡介绍Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998三峡介绍三峡,是万里长江一段山水壮丽的大峡谷,为中国十大风景名胜之一。

它西起重庆奉节县的白帝城,东至湖北宜昌市的南津关,由瞿塘峡、巫峡、西陵峡组成,全长191公里。

它是长江风光的精华,神州山水的瑰宝,古往今来,闪烁着迷人的光彩。

长江三段峡谷中的大宁河,香溪,神农溪的神奇与古朴,使这驰名世界的山水画廊气象万千。

三峡的一山一水,一景一物,无不如诗如画,并伴随着许多美丽动人的传说。

长江三峡,人杰地灵:这儿,是中国古文化的发源地之一;着名的大溪文化,在历史的长河中闪烁着奇光异彩。

大峡深谷,曾是三国古战场,是无数英雄豪杰用武之地;这儿有许多名胜古迹:白帝城、黄陵、南津关等。

他们同旖旎的山水风光交相辉映,名扬四海。

长江三峡是世界大峡谷之一,以壮丽河山的天然胜景闻名中外。

瞿塘峡长江三峡之一,西起奉节县白帝山,东迄巫山县大溪镇,长8公里,是三峡中最短的但又是最雄伟险峻的一个峡。

瞿塘峡两端入口处,两岸断崖壁立,相距不足一百公尺,形如门户,名燮门,也称瞿塘峡关,山岩上有“坠门天下雄”五个大字。

西陵峡在湖北秭归、宜昌两县境内,东起香溪口,西至南津关,约长66公里,是长江三峡中最长、以滩多水急闻名的山峡。

整个峡区由高山峡谷和险滩礁石组成,峡中有峡,大峡套小峡;滩中有滩,大滩含小滩。

巫峡在四川巫山和湖北巴东两县境内,西起巫山县城东面的大宁河口,东至巴东县官渡口,绵延四十五公里,包括金蓝银甲峡和铁棺峡,峡谷特别幽深曲折,是长江横切巫山主脉背斜而形成的。

巫峡又名大峡,以幽深秀丽着称。

地理位置概述长江三峡位于中国的腹地,属亚热带季风气候区,是瞿塘峡,巫峡和西陵峡三段峡谷的总称。

三峡是由于这一地区地壳不断上升,长江水强烈下切而形成的,因此水力资源极为丰富。

两岸高山对峙崖壁陡峭山峰一般高出江面1000—1500米最窄处不足百米。

三峡工程对长江流域的地貌主要有以下几个方面的影响:

第一:河流作用方式的变化

一般来说,河流上游多以侵蚀为主,下流则以堆积作用为主,但由于长江三峡堤坝的阻拦,上游处变为泥土泥沙的堆积,而在下游,由于水势的骤然加剧,加上江面变宽,波浪的侵蚀作用加强。

另外,由于长江三峡工程的蓄水,加剧了长江入海泥沙的减少,然而,入海泥沙减少是长江三角洲从淤积转为侵蚀的又一主要原因。

入海泥沙减少和河口口门区出现的冲刷很大一部分可以归因于三峡工程的运行。

并且我们可以说,河口滩地的逆势淤积是包括长江三峡水库等一系列河口重大工程影响的结果。

第二:对入海口的河流地貌的巨大影响

河口是陆地与海洋、自然过程与人类活动相互作用最为强烈的地区,在上文我们提到,三峡工程令入海水沙量显著变化,长江又是世界级大河,其径流量和输沙量巨大,居世界第四位。

现代长江口口门宽约90 km,自徐六泾以下出现三级分叉、四口入海的格局。

所以,这些因素将对河口动力沉积与动力地貌的剧变及河口环境产生显著影响。

随着流域来沙的减少,入海口区域的河流地貌整体呈冲刷的状态,冲积扇地貌将会更显著,江心沙洲缩小,河道主槽容

积扩大;随着流域来沙的减少,拦门沙区域涨潮含沙量虽然变化不大,但长历时的流域来沙量的持续减少仍然会使拦门沙区域整体淤积速率下降,反而有侵蚀作用加强的势头。

另外水环境河流型变为湖泊型,有可能改变原来的化学物质的迁移、累积方向和强度,而按新的环境条件重新分布、聚集和迁移。

第三:增加崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害发生的可能

长江在三峡地区冲破高山的阻挡,形成著名的大河峡谷地貌。

长江冲出三峡之后,进入平原,最后东流入海。

为什么长江在三峡地区能够冲破高山的阻挡?这是因为长江三峡库区,山多坡陡,地少人密,暴雨集中,水土流失严重,本身生态与环境背景脆弱(这里的岩层最为破碎和脆弱),所以将导致山崩灾害有增无减。

因为三峡地区地质环境是十分破碎和复杂的,经过专家的研究、考察和统计,确认的库岸崩塌、滑坡残体和危岩体多达404处,其中长江干流滑坡残体283处,支流滑坡残体121处。

随着三峡水库水位的继续升高,使得原来处于比较干燥状态的岩土变为饱和状态,导致力学强度降低。

三峡水库水位变化幅度和变化的强度也将增大,在海拔145米至海拔175米之间反复变动,这也促使古老滑坡重新复活。

并且,三峡水库蓄水后,三峡库区地震次数大为增加,不断发生的微震,使得两岸岩土更加松动,更加容易失去稳定。

在这样情况下,三峡库区崩塌、滑坡体的数量将增加。

三

峡水库蓄水使得这些古老滑坡体重新复活,尤其是该地山区暴雨来临时,在地面又无植被保护的情况下,更易触发滑坡、崩塌。