侵袭性真菌感染诊疗指南

- 格式:doc

- 大小:97.00 KB

- 文档页数:6

重症患者侵袭性真菌感染诊断与治疗指南(2007)欧阳引擎(2021.01.01)ICU患者是侵袭性真菌感染(invasive fungal infections, IFI)的高发人群,且IFI正成为导致ICU患者死亡的重要病因之一。

当前,国内外有些学者把IFI称为侵袭性真菌病(invasive fungal disease,IFD),对此尚有争论。

为使重症医学工作者对IFI 有一个全面、系统的认识,中华医学会重症医学分会组织相关专家,依据近年来国内外研究进展和临床实践,制定了重症患者侵袭性真菌感染诊断和治疗指南,旨在指导与规范我国ICU 医生的临床医疗实践工作。

一、ICU患者IFI的流行病学1.ICU患者IFI的发病率:在过去的几十年中ICU患者IFI 的发病率不断升高,约占医院获得性感染的8%~15%。

以念珠菌为主的酵母样真菌和以曲霉为主的丝状真菌是IFI最常见的病原菌,分别占91.4%和5.9%。

在美国,念珠菌血症已跃居院内血源性感染的第4位。

研究显示,器官移植受者真菌感染的发病率为20%~40%,而AIDS患者发生真菌感染的可能性高达90%。

尽管抗真菌的非药物治疗措施越来越受到重视,且不断有新的抗真菌药物问世,但IFI的发病率仍呈明显上升趋势。

2.ICU患者IFI的重要病原菌:ICU患者IFI的病原菌主要包括念珠菌和曲霉。

ICU患者IFI仍以念珠菌为主,其中白念珠菌是最常见的病原菌(占40%~60%)。

但近年来非白念珠菌(如光滑念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌等)感染的比例在逐渐增加。

侵袭性曲霉感染的发生率亦在逐渐上升,占所有IFI的5.9%~12%。

曲霉多存在于潮湿阴暗且缺乏通风的环境中,其孢子飘浮于空气中易被患者吸入。

曲霉属中最常见的是烟曲霉、黄曲霉及黑曲霉,焦曲霉与土曲霉较少见。

另外,赛多孢霉属、镰孢霉属、接合菌中的根霉属与毛霉属的感染率亦有所升高。

3.ICU患者IFI的病死率:ICU患者IFI的病死率很高,仅次于血液系统肿瘤患者。

2022侵袭性真菌病实验室诊断方法临床应用专家共识(完整版)摘要侵袭性真菌病的诊断引起临床多学科关注,早期确切诊断是改善患者预后的关键。

其方法主要包括真菌直接镜检、真菌培养和鉴定、真菌血清学检查、分子生物学检测和组织病理学检查。

为了促进临床医师深入了解并合理应用这些方法,提高侵袭性真菌病诊断水平,我们邀请多学科专家共同编写了此共识。

本共识对侵袭性真菌病诊断方法的应用人群、送检要求、结果解读及临床意义进行了介绍并提出建议,强调对于侵袭性真菌病高危患者,应综合应用多种诊断方法、正确取材送检、提高结果解读能力、了解不同方法的临床意义,以便合理应用,更好地服务于患者。

侵袭性真菌病的患病率及病死率呈持续上升趋势,严重威胁患者健康。

常见的病原真菌包括念珠菌、曲霉、隐球菌和毛霉等。

这些致病真菌引发的疾病临床特征迥异;新发致病菌及多药耐药菌种不断出现,增加了诊疗难度。

侵袭性真菌病起病隐匿且临床症状不典型,早期诊断困难。

国内外近期推出的针对侵袭性真菌病临床诊疗指南或共识指出,对侵袭性真菌病的诊断均需依靠适宜的微生物学、组织病理学及影像学方法[1, 2, 3, 4]。

2020年,欧洲癌症研究和治疗组织(EORTC)和真菌病研究组教育研究协会(MSGERC)发布侵袭性真菌病诊疗共识修订版,该版共识除上述常规方法外,更强调分子生物学诊断的价值[1]。

我国医院内进行真菌相关微生物检查的实验室主要为检验科微生物室。

近期对全国348家医院微生物室真菌检验能力的调查显示,我国常规真菌检验项目(真菌涂片染色、真菌培养)及部分血清学检查(真菌1,3-β-D葡聚糖检测)覆盖率在70%以上,但真菌其他检验方法以及整体诊断能力较为欠缺,与国外差距较大[5]。

在进一步加强微生物实验室能力建设基础上,也需要将有重要价值的诊断方法介绍给广大临床医师,帮助大家加深认识,合理应用,提高侵袭性真菌病的诊断水平。

为此,我们邀请来自感染、呼吸、血液、重症等领域专家与医学真菌和临床微生物专家们共同参与制定本共识。

血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则(第五次修订版)侵袭性真菌病(invasive fungal disease,IFD)系指真菌侵入人体,在组织、器官或血液中生长、繁殖,并导致炎症反应及组织损伤的感染性疾病。

中国侵袭性真菌感染工作组经反复讨论,参照欧洲癌症研究和治疗组织-感染性疾病协作组(EORTC-IDG)和美国真菌病研究组(MSG)标准[1]、美国感染性疾病学会(IDSA)指南及欧洲白血病抗感染委员会(ECIL)等指南[5-6],对我国2013年版侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则[7]进行了再次修订。

在本版诊治原则中,结合我国在恶性血液病IFD流行病学的最新研究进展[8-9],在诊断体系中保留了确诊(proven)、临床诊断(probable)及拟诊(possible),并沿用未确定(undefined)的诊断分层;治疗方面则按预防治疗(antifungal prophylaxis)、经验治疗(empirical antifungal therapy)、诊断驱动治疗(diagnostic-driven antifungal therapy)及目标治疗(targeted antifungal therapy)的策略进行分层和修订。

流行病学一、血液病/恶性肿瘤患者IFD流行病学特征国内外流行病学研究显示,血液病患者IFD的总体发病率呈现上升趋势,其发生率在不同疾病人群中存在一定差异。

国内前瞻性、多中心流行病学研究[血液肿瘤和干细胞移植患者侵袭性真菌感染的多中心前瞻性观察研究(CAESAR研究)]显示,接受化疗的血液恶性肿瘤患者中,确诊和临床诊断IFD的总发生率为2.1%,其中骨髓增生异常综合征(myelodysplasia syndrome,MDS)/急性髓系白血病(acute myeloid leukemia,AML)的IFD发生率最高,尤其在诱导化疗期间[8]。

在接受造血干细胞移植(hematopoietic stem cell transplantation,HSCT)的患者中,确诊和临床诊断IFD的发生率为7.7%,拟诊IFD发生率为19.0%;异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)和自体造血干细胞移植(auto-HSCT)1个月内IFD发生率相近,在移植6个月后,allo-HSCT治疗者的确诊和临床诊断IFD的累积发生率显著高于auto-HSCT(9.2%比3.5%);allo-HSCT中HLA 全相合亲缘供体、HLA相合非血缘供体和亲缘半相合供体移植组的IFD累积发生率分别为4.3%、128%和13.2%[9]。

血液科IFI(侵袭性真菌感染)治疗时机及治疗药物使用摘要:侵袭性真菌感染(IFI)是指真菌侵人人体,在组织、器官或血液中生长、繁殖,并导致组织损伤及炎症反应的疾病。

近年来,随着对IFI认识和研究的深入,IFI的高发生率和高死亡率越来越受到重视。

关键词:IFI;治疗时机;治疗药物侵袭性真菌感染(IFI)是指真菌侵人人体,在组织、器官或血液中生长、繁殖,并导致组织损伤及炎症反应的疾病。

近年来,随着对IFI认识和研究的深入,IFI的高发生率和高死亡率越来越受到重视。

同时,各种新的抗真菌药物的不断上市也使得抗真菌治疗的临床策略和药品市场发生了巨大的变化。

血液病患者因自身免疫力缺陷、使用放化疗或免疫抑制剂以及常合并粒细胞缺乏症等因素,是IFI的高危人群。

如何正确把握血液病患者抗IFI治疗时机、合理选用抗IFI药物,已成为血液科和感染科医师必须研究的课题。

本文结合具体病例进行讨论。

1临床病例1)病例1:男性,42岁,淋巴母细胞性淋巴瘤患者。

经Hyper-CVAD方案(环磷酰胺+长春碱+阿霉素+地塞米松)诱导化疗后,骨髓抑制严重,粒细胞绝对计数<0.1×109/L。

骨髓抑制期间,患者出现稽留高热,并有咳嗽及少量白色黏液痰。

使用利奈唑胺+美罗培南治疗3d,发热未缓解,且出现呼吸急促及胸闷,血氧饱和度低至85%~90%。

给予面罩吸氧,血氧饱和度维持在90%~95%,床旁胸片提示“双肺弥漫性病变,肺间质性病变可能”。

加用卡泊芬净静脉滴注,首日70mg,次日起50mg/d。

患者呼吸急促及胸闷减轻,体温渐下降,1wk后患者脱离面罩吸氧,血氧饱和度达95%以上,体温基本正常,复查胸片示肺部病灶明显好转。

使用卡泊芬净治疗2wk后复查胸片,示病灶基本消失,体温完全正常,停药。

2)病例2:男性,22岁,淋巴母细胞性淋巴瘤患者。

异基因造血干细胞移植术后6个月,因“高热、喘息、胸闷气急3d”,入院。

患者6个月前开始一直服用环孢素预防移植物抗宿主病(GVHD)。

侵袭性真菌感染诊疗指南

【概述】

侵袭性真菌感染(invasive fungal infections, IFI)是指侵

袭深部组织和内脏以及全身的真菌感染,包括深部组织感染

和真菌血症以及血行播散导致的全身皮肤黏膜感染,过去称

为深部真菌感染或系统性真菌感染,现统一命名为IFI。

【IFI诊断】

儿科IFI的诊断尚无标准。根据2010《中华内科杂志》

编委会制定的血液病、 恶性肿瘤患者IFI的诊断标准与治疗

原则(草案),2009年《中华儿科杂志》编委会制定的儿童侵

袭性肺部真菌感染诊治指南以及欧美国家有关诊治指南,IFI

诊断采用分级诊断模式。

分级诊断由宿主(危险)因素、临床证据、微生物学证据

和组织病理学4部分组成,诊断分为确诊、临床诊断和拟诊

三个级别:1.确诊:宿主(危险)因素+临床证据+组织病理学

和(或)有确诊意义的微生物学证据;2.临床诊断:宿主(危险)

因素+临床证据+有临床诊断意义的微生物学证据;3. 拟诊:

宿主(危险)因素+临床证据。

【IFI治疗药物】

1. 两性霉素B及其含脂制剂:

适应症:可用于曲霉菌、假丝酵母菌、隐球菌、组织胞

浆菌等引起的感染。

用法:

1)静脉滴注:①两性霉素B 0.5~1mg/(kg.d),开始先以

0.1mg/(kg.d)给药,逐渐增加到足量。②两性霉素B含脂制剂:

适用于无法耐受两性霉素B患者;肾功能严重损害不能使用

两性霉素B常规制剂的患者。目前有3种制剂,包括两性霉

素B脂质复合体(ABLC)、两性霉素B胆固醇复合体(ABCD)、

两性霉素B脂质体(L-AmB)。推荐剂量:ABLC为5mg/kg,

ABCD为3~4mg/kg,L-AmB为3~5mg/kg。亦主张从低剂量

开始逐渐增量,缓慢滴注。

2) 椎管内注射或脑室内注射:限于治疗隐球菌脑膜炎病

情严重或静脉滴注失败的病例。儿童鞘内注射:首次0.01mg,

用蒸馏水稀释后缓慢注入。以后每天1次,剂量渐增,约1

周内增至每次0.1mg。以后每隔1~3天增加0.1mg,直至每

次0.5mg为止,不超过0.7 mg。

2.伊曲康唑:

适应症:可用于曲霉菌、假丝酵母菌、隐球菌、组织胞

浆菌等引起的感染。

用法:4mg/(kg.d)开始,可逐渐加量至12mg/(kg.d)。

3. 5-氟胞嘧啶:

适应症:敏感假丝酵母菌和隐球菌所致的严重感染。

用法:50~150mg/(kg.d),分4次口服。单独应用易导致

耐药,多与两性霉素B联合应用。

4.氟康唑:

适应症:可用于假丝酵母菌、隐球菌引起的感染。对曲

霉菌感染无效。

用法:3~6 mg/(kg.d),一天一次。

5.伏立康唑:

适应症:侵袭性曲霉菌病、氟康唑耐药的侵袭性假丝酵

母菌感染、镰刀霉感染等。

用法:3~5mg/(kg.d)。

6.卡泊芬净或米卡芬净:

适应症:氟康唑耐药的侵袭性假丝酵母菌感染以及侵袭

性曲霉菌病。

用法:3~5 mg/(kg.d)。

【儿童常见侵袭性真菌感染的治疗选择】

常见的引起儿童感染的真菌有隐球菌、假丝酵母菌、曲

霉菌、组织胞浆菌、肺孢子菌等等。针对临床诊断及确诊患

儿,应依据真菌种类、药敏结果、病情轻重以及患儿的耐受

性选择用药。

(一)隐球菌病

1. 隐球菌脑膜炎:

1)分阶段治疗,即初期治疗、维持治疗和抗复发治疗。初

期治疗一般为8~12周,应用两性霉素B或脂质体与5-氟胞

嘧啶或氟康唑联合治疗,待脑脊液阴转后口服氟康唑维持治

疗3~4月,有复发倾向者氟康唑的疗程延长。

2)椎管内注射或脑室内注射:限于治疗隐球菌脑膜炎病

情严重或静脉滴注失败的病例。

2.肺隐球菌病:应用氟康唑治疗,疗程6~12个月。病

情严重者可联合应用两性霉素B和5-氟胞嘧啶,2周后再用

氟康唑治疗。

3. 播散性隐球菌病:根据受累器官,参考隐球菌脑膜炎

和肺隐球菌病的治疗。

(二)假丝酵母菌病

1. 肺假丝酵母菌病:单纯肺假丝酵母菌病可首选氟康

唑。如病原菌为克柔假丝酵母菌等耐药菌株或病情严重者,

可应用伊曲康唑、伏立康唑或两性霉素B。

2. 消化道假丝酵母菌病:同肺假丝酵母菌病治疗。

3. 泌尿系假丝酵母菌病:膀胱炎可用两性霉素B灌注膀

胱。肾盂肾炎应首选两性霉素B或脂质体,重症患儿应同时

加用5-氟胞嘧啶或氟康唑。

4. 假丝酵母菌败血症:主张两性霉素B和氟康唑联用。

也可选用伏立康唑或伊曲康唑。5-氟胞嘧啶易产生耐药性,

需与两性霉素B或氟康唑合用。

(三)曲霉菌病

侵袭性曲霉菌病:两性霉素B是传统治疗该病的首选药

物。伏立康唑或伊曲康唑也可用于侵袭性曲霉菌病的治疗。

5-氟胞嘧啶常和两性霉素B联合应用。

(四)肺孢子菌肺炎:TMP-SMZ是首选药物,疗程2~3

周。卡泊芬净可用于TMP-SMZ耐药或重症患者。

(五)肺组织孢浆菌病:病情轻者,可选用氟康唑、伊曲

康唑等治疗。重症患者首选两性霉素B,有效后改用伊曲康

唑维持治疗。也可用两性霉素B全程治疗。

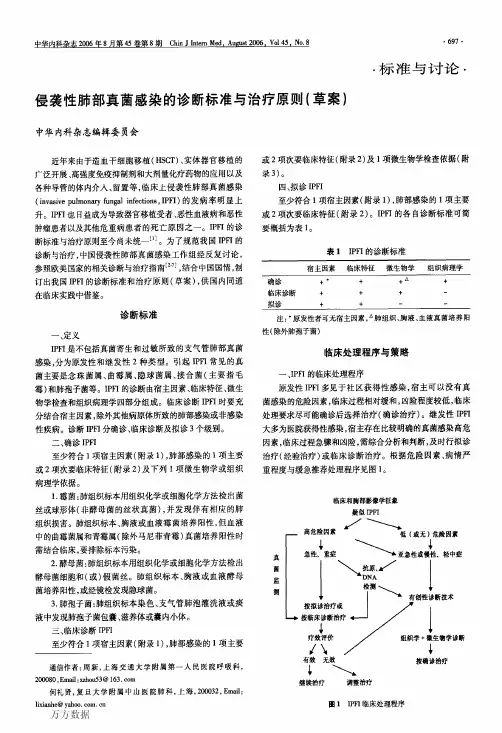

【侵袭性真菌感染诊治流程】(见图)

图1-17侵袭性真菌感染诊治流程