贝多芬田园交响曲赏析

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:5

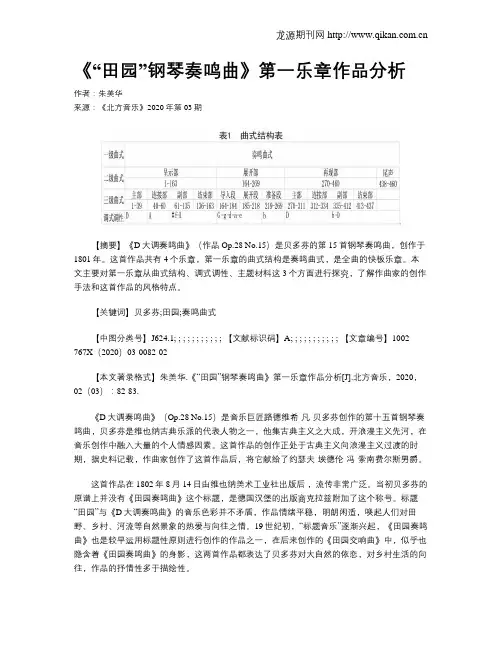

《“田园”钢琴奏鸣曲》第一乐章作品分析作者:朱美华来源:《北方音乐》2020年第03期【摘要】《D大调奏鸣曲》(作品Op.28 No.15)是贝多芬的第15首钢琴奏鸣曲,创作于1801年。

这首作品共有4个乐章,第一乐章的曲式结构是奏鸣曲式,是全曲的快板乐章。

本文主要对第一乐章从曲式结构、调式调性、主题材料这3个方面进行探究,了解作曲家的创作手法和这首作品的风格特点。

【关键词】贝多芬;田园;奏鸣曲式【中图分类号】J624.1; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 【文献标识码】A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 【文章编号】1002-767X(2020)03-0082-02【本文著录格式】朱美华.《“田园”钢琴奏鸣曲》第一乐章作品分析[J].北方音乐,2020,02(03):82-83.《D大调奏鸣曲》(Op.28 No.15)是音乐巨匠路德维希·凡·贝多芬创作的第十五首钢琴奏鸣曲,贝多芬是维也纳古典乐派的代表人物之一,他集古典主义之大成,开浪漫主义先河,在音乐创作中融入大量的个人情感因素。

这首作品的创作正处于古典主义向浪漫主义过渡的时期,据史料记载,作曲家创作了这首作品后,将它献给了约瑟夫·埃德伦·冯·索南费尔斯男爵。

这首作品在1802年8月14日由维也纳美术工业社出版后,流传非常广泛。

当初贝多芬的原谱上并没有《田园奏鸣曲》这个标题,是德国汉堡的出版商克拉兹附加了这个称号。

标题“田园”与《D大调奏鸣曲》的音乐色彩并不矛盾,作品情绪平稳,明朗闲适,唤起人们对田野、乡村、河流等自然景象的热爱与向往之情。

19世纪初,“标题音乐”逐渐兴起,《田园奏鸣曲》也是较早运用标题性原则进行创作的作品之一,在后来创作的《田园交响曲》中,似乎也隐含着《田园奏鸣曲》的身影,这两首作品都表达了贝多芬对大自然的依恋,对乡村生活的向往,作品的抒情性多于描绘性。

第一乐章为奏鸣曲式,是富于幻想的快板,全曲为3/4拍,速度标记为Allegro(快板)。

交响音乐赏析前言在人类社会漫长的历史长河中,音乐始终伴随着人们的生活而存在。

回顾往昔,几千年的文明史告诉我们,劳动创造了音乐,而音乐则丰富了人们的精神世界,从而更加促进了劳动的进步和社会的发展。

曾几何时,人们开始对音乐艺术的社会存在价值产生了认识上的飞跃,将它看作是人类崇高智慧所创作出的结晶。

然而在这些不朽的结晶之中,有哪一种是最能够启发人们的思想、最能够反映人们的精神世界、同时又是最能够震撼人们心灵的典范呢?今天,它的答案已显得十分的清楚和肯定——交响乐,这一在音乐艺术中经过长期孕育而产生出的完美骄子,是占据这一显赫位置上的理所当然的代表。

一、交响乐概述(一)交响音乐的起源和交响乐章的形式交响乐的起源可以追溯到十分遥远的历史当中,它的名称源于古希腊,是当时“和音”、“和谐”两个词的总称。

到了古罗马时期,这个名称就演变成为泛指一切器乐合奏曲和重奏曲的代号。

15、16世纪,也就是欧洲的文艺复兴时期,交响乐这一名称被当作了一切和声性质的多音响器乐曲的标志。

而到了巴洛克音乐的初期,它又主要指歌剧、神剧和清唱剧等声乐作品中的序曲及间奏曲等器乐曲。

18世纪初期,音乐艺术在欧洲得到了迅猛的发展,随着欧洲产业革命的进程,音乐艺术也开始逐步地走向平民化和社会化。

这个时期中,交响乐作为一种独立的艺术形式,其规模和形式都慢慢有了明确的含义。

当时的意大利歌剧序曲,以它特有的快、慢、快三个段落而成为古典交响乐的基本雏形。

到了18世纪的中叶,德国曼海姆乐派的作曲家们以一系列积极而富有创新性的创作,使交响乐的基本形式得以进一步的完善。

1740年维也纳作曲家蒙恩第一次在慢板乐章和快板乐章之间加进了小步舞曲乐章,这种四个乐章的套曲形式渐渐演变成了古典交响曲的固定形式。

套曲的四个乐章是这样布局的:第一乐章奏鸣曲包括三个部分。

第一部分呈式部,有两个主题——正主题和副主题。

这两个主题往往形成强烈的对比,比如正主题是冲突性的、戏剧性的;副主题可以是抒情性的、歌唱性的。

贝多芬第六交响曲名词解释(最新版)目录1.贝多芬的第六交响曲简介2.贝多芬的第六交响曲的创作背景3.贝多芬的第六交响曲的乐章概述4.贝多芬的第六交响曲的艺术价值5.贝多芬的第六交响曲的影响和评价正文贝多芬的第六交响曲,全名 F 大调第六交响曲,又名《田园交响曲》,是德国作曲家贝多芬的代表作之一。

该作品大约完成于 1808 年,是贝多芬九首交响乐作品中标题性最为明确的一部,也是他少数的各乐章均有标题的作品之一。

贝多芬的第六交响曲的创作背景是作曲家在双耳完全失聪的情况下对大自然的依恋之情的体现。

他非常喜爱大自然,常常独自在维也纳的郊外散步,有时躺在林中的草地上,有时站在小溪旁,呼吸着新鲜的空气,观赏着大自然的魅丽风光。

贝多芬的第六交响曲共有五个乐章,各乐章的标题如下:1.初到乡村时的愉快感受(Erwachen, heiterer Empfindungen, bei der Ankunft auf dem Lande, allegro, ma non troppo)2.溪边小景(Szene am Bach, andante, molto mosso)3.乡村欢乐的聚会(Lustiges Zusammensein der Landleute, allegro)4.雷暴(Gewitter, allegro)5.乡村舞曲(Dance in the Country, allegro finale)贝多芬的第六交响曲的艺术价值在于它将田园风光与音乐完美结合,通过音乐展现了作曲家对大自然的热爱和依恋,体现了浪漫主义的情感。

这部作品在音乐史上具有重要地位,被认为是贝多芬的代表作之一。

贝多芬的第六交响曲的影响和评价是相当高的。

这部作品在首演时便获得了极大的成功,被认为是一部体现回忆的作品,整部作品细腻动人。

听《田园交响曲》有感《第六交响曲》是贝多芬是贝多芬唯一的标题音乐,贝多芬将其命名为《田园》,但却在其后注明“着并非是音画,重要的是感情的表现”,可见贝多芬并不喜欢模仿,他喜欢用真实的感触,用诚挚的心声作曲!也正是贝多芬对音乐、对人生的激情,成就了他的伟大。

除此之外,这首作品的与众不同还在于他是为数不多的拥有五个乐章的交响乐。

这首交响曲是贝多芬在海利根施塔特这座美丽的小村庄写成的,海利根施塔特对于贝多芬有着重要的意义,1802年他住在这里时写下了“海利根遗嘱”,当时他几乎自杀。

由此可知,贝多芬想通过这部作品传达的并非仅仅是乡村生活的美好,更有着其对人生的进一步思考。

第一乐章贝多芬注释为“初睹田园景色的愉快心情”,以快板开始,F大调。

开头从容不迫,尾音颇长,留以人无限的遐想,仿佛身处于一片广阔的平原之中,远远的是地平线,有着“天似穹庐,笼盖四野”的苍茫。

由小提琴呈现出明亮的第一主题,欢快而洒脱,仿佛一头扎进了树林,树林中常有小动物跳跃着伴行,而后悠悠鸟群从头顶掠过,在天空中划出优美的线条。

时而行走与树林中,时而驻足用心感受这静谧与美好,扬起脸迎接大自然的轻抚。

这段主题,此后反复出现,贯穿整部作品。

之后由“5427|5275|”开头的第二主题出现,温柔美好,重复多次,最终加强,仿佛“渐渐走出树林后第一缕阳光洒在身上”般的温暖和惬意。

第一乐章始终充斥着这两个主题,并一直以原态出现,这也反映了这部作品想要传达出的乡村生活的朴素。

第二乐章贝多芬注以“溪畔景色”,中速、行板、降B大调。

小提琴、中提琴和大提琴共同演奏出流畅的旋律,带着淡淡的忧伤,在其衬托下第一小提琴奏出的第一主题更显得清亮。

流水击打在小溪中的石头上,荡漾着的水波在阳光的照耀下泛出点点金光,我仿佛可以听出溪水的清澈。

同样由小提琴演奏的第二主题,婉转起伏,似天空中翻飞的鸟类。

两个主题相互交织,与“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”有着异曲同工之妙。

在乐章的最后,木管乐器吹奏出了鸟儿的鸣叫声,打破了整幅画面的本有的平静,却添上了一抹感人的生机。

解析贝多芬《田园》第一乐章的旋律发展作者:李沐阳来源:《戏剧之家》2016年第10期【摘要】贝多芬的F大调第六交响曲,大约完成于1808年,由贝多芬亲自命名为《田园交响曲》,是他少数各乐章均有标题的作品之一,也是贝多芬九首交响乐作品中标题性最为明确的一部。

本文着重以《田园》的旋律发展为线条,对《田园》第一乐章进行分析。

【关键词】《田园》;第一乐章;旋律发展中图分类号:J605 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2016)05-0084-01一、呈示部(一)主部主题一:动机一动机二主题二:乐曲开始,第一小提琴在中高音区奏出平静、甜美的旋律,音符以级进为主,在旋律线上下起伏的过程中伴随着欢快而洒脱的跳音。

第二小提琴在第五小节使用动机一在低音区奏出与第一小提琴类似的旋律紧随其后,属音长音的出现为第一小提琴做预备和声音程,两者相互衬托,互为补充。

随后第一小提琴呈示主题二,主题二保留了主题一中的骨架音,在骨架音中加入其他的音,较主题一节奏拉宽,音乐更舒缓。

双主题呈现完后,半终止性质的属和声在节奏惯性律动中延伸,采用了跳动的节奏型,这一演奏方式的处理极其细腻,先连后顿,并以同样的音高连续重复10小节,前5小节力度逐渐坚强(p-f),而后逐渐减弱,最后以旋律级进,pp的力度进入到下一个部分,为后面的音乐构架好一道连接的桥梁。

随之而来的是主题在双簧管、单簧管、短笛中的轮流再现,这一过程中,管弦齐鸣,织体变厚,音量加大(p-f),乐曲情绪变得高亢明亮,彰显了大自然的灵动与蓬勃生机。

主部的末端是一个小连接,材料来自主部主题一,旋律级进向上进行,两句重复后主题分裂,预示着副部以八分音符为主的节奏型。

(二)副部副部主题:副部主题建立在主部主题的属调C大调上,旋律发展的手法主要是模进。

不仅没有喧宾夺主,还突出了主部主题。

结束部材料来自主部和副部的结合,主要体现在节奏上。

第一小提琴和双簧管进行主旋律的穿插进行,两次结合体现了对呈示部的一种肯定。

贝多芬田园交响曲写作文田园之韵――听贝多芬田园交响曲有感此曲为贝多芬在乡村养病期间,对大自然的感受和印象,透过音符流露其回忆及感情的作品。

——题记提琴奏出优雅、愉悦的旋律;木管吹起一缕轻风,一阵阵优美的旋律迎面袭来,眼前的一切渐渐开阔起来。

远处的一抹翠绿跳跃着、膨胀着,幻化成了一片茂密的树林;身旁的一条蜿蜒曲折的石子小路直伸向远方,依着山势盘成个飘渺的环,悄悄地滑上了山谷。

天空中无数只不著名的鸟儿平易近人地对我摇头施压,草地上数条缓缓少脉的溪流轻轻地呼唤着我的名字。

不知不觉中,我走进了山顶。

啊!山下居然会有如此美妙的景色。

一望无际的森林,高耸入云的山脉,零散的村庄,升起一缕孤烟,飘散入云,脚下的田野里,勤劳朴实的村民们正在辛勤地耕作。

灌溉耕地,无一不是他们的强项。

大溪边,几个调皮的孩子正光着小脚丫,拎小竹篮,准备工作为即将来临的晚餐时分平添一迎浓烈的色彩。

哎呀,那是哪个孩子啊,一不小心就被爱搞恶作剧的小溪缠住不放了,下次可要注意哦!“哗啦哗啦!”清脆的乐曲声随着一阵轻柔的微风一起,闯了过来,与陶醉在美丽之中的我撞了个满怀。

“叮咚,叮咚……叮……咚……”,大自然的音乐会开始了,小溪穿着一身淡蓝色晚礼服正在亮着金嗓子唱歌呢,优雅的女高音响遏行云,赢得了所有动物的赞美;河流作为今天的东道主,也不甘落后,立即和山谷哥哥,岩石弟弟一起奏响了雄伟、壮观的瀑布进行曲,在整个环行的山谷里荡漾,激起阵阵声浪,使音乐的演奏达到了最高潮。

声浪敲击着深深的山谷,山谷收到号角的迷人声响;声浪相撞着悬崖峭壁,岩壁收到“咚……咚……”的声响;声浪飞过森林,树叶收到悦耳长久的声响。

山涧中的滴水虽然姗姗来迟,却毫不逊色,嘹亮了它嘹亮的铁板琴,为这奇妙的乐曲点上了最帅的色彩……美景在我眼前不断扩大,不断扩大,四周的景物纷纷消退。

我走进了村落,村民们正围着一堆篝火翩翩起舞。

乡村的舞蹈和音乐都很新鲜,时而激昂万分,时而幽静抒情,时而快乐无比,时而骄傲万分……让你久听不厌、久看不倦。

贝多芬第六交响曲各乐章标题

贝多芬的第六交响曲,也被称为“田园交响曲”,是德国作曲家贝多芬的代表作之一,并亲自命名为《田园》。

这部作品完成于1808年,是他少数的各乐章均有标题的作品之一,也是贝多芬九首交响乐作品中标题性最为明确的一部。

此时的贝多芬双耳已经完全失聪,这部作品正表现了他在这种情况下对大自然的依恋之情,是一部体现回忆的作品。

该作品一共有五个乐章,每个乐章都有其独特的小标题:

1.第一乐章:初到农村时被唤起的愉悦心情。

用奏鸣曲式写成,甜美动人,

充满了生活于大自然的温馨与协和,由小提琴奏出如歌的旋律。

2.第二乐章:溪畔景色。

3.第三乐章:乡民欢乐的聚会。

4.第四乐章:牧羊人的慰藉。

5.第五乐章:暴风雨。

春稻田快乐小蛮腰《田园交响曲》详案文字教学对象:初一教学时间:30分钟教学目的(1)了解贝多芬及其主要代表作品,提高学生对音乐的感知能力(2)通过欣赏作品,使学生了解古典主义音乐的基本特征(3)通过欣赏作品,体会贝多芬在完全失聪的情况下对大自然的依恋之情教学重点:欣赏作品,使学生领略人的精神世界和人对生活现象与自然现象的感触.教学难点:理解作品中的音乐主旨和情感教学过程(1)导入同学们都知道哪些音乐家?好,同学们都回答的很林,那今天我们要了解的音乐家是贝多芬及赏析他的作品《田园交响山》(2)贝多芬简介(请同学们说说“你所知道的贝多芬”)徳国最伟大的音乐家和钢琴家之一,维也纳古典乐派代表人物之一,也是最后一位与海顿,莫扎特一起被后人称为“维也纳三杰”。

他是集古典主义于大成,开浪漫主义于先河的音乐巨人,他的音乐与时代和命运紧密相连,他对世界音乐的发展有着举足轻重的作用,被尊称为“乐圣”(3)作品创作背景作于1807-1808年,这首交响曲表现了贝多芬细腻的情感和对人生的挚爱。

贝多芬从1792年从波恩来到维也纳,在这里生活了35年,直到1827年去世,他的全部重要作品几乎都在这里写成。

贝多芬在维也纳多次搬家,他的墓葬也在维也纳。

在值得纪念的贝多芬生活遗迹中,有一处是著名的“贝多芬小路”,这条小道之所以著名,不仅是因为贝多芬常在这里散步,他的第六交响曲就是在这里产生灵感并构思的。

(4)乐曲特点F大调第六交响曲是贝多芬交响乐中唯一的标题音乐。

所谓标题音乐是指音乐具有故事性,情节性,表现文学概念或绘画场面。

贝多芬的F大调第六交响曲被认为是标题音乐的典范。

贝多芬对这部交响乐加的标题是“田园生活的回忆”,他在总乐谱的扉页上特别注明,“主要是感情的表现,而不是音画”。

贝多芬怕人们误解他的音乐,更明确地说:“《田园》交响曲不是绘画,而是表达乡间的乐趣在人心里所引起的感受”,他强调的是人的精神世界而不是临慕自然。

(5)乐曲赏析F大调第六交响曲共分五个乐章,每个乐章各有一个小标题。

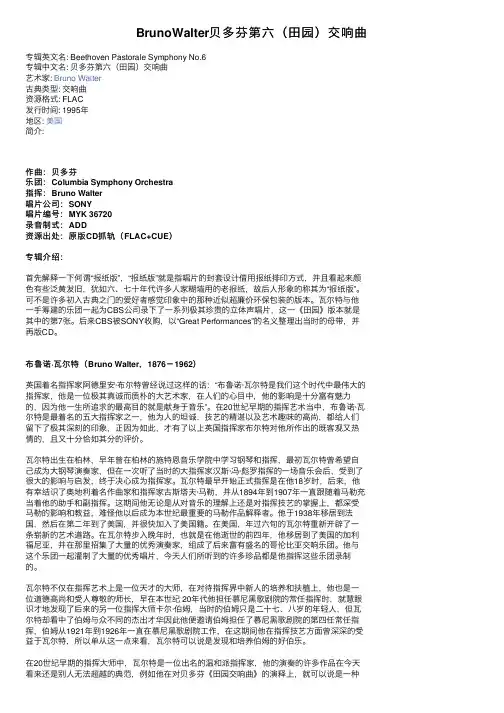

BrunoWalter贝多芬第六(⽥园)交响曲专辑英⽂名: Beethoven Pastorale Symphony No.6专辑中⽂名: 贝多芬第六(⽥园)交响曲艺术家: Bruno Walter古典类型: 交响曲资源格式: FLAC发⾏时间: 1995年地区: 美国简介:作曲:贝多芬乐团:Columbia Symphony Orchestra指挥:Bruno Walter唱⽚公司:SONY唱⽚编号:MYK 36720录⾳制式:ADD资源出处:原版CD抓轨(FLAC+CUE)专辑介绍:⾸先解释⼀下何谓“报纸版”,“报纸版”就是指唱⽚的封套设计借⽤报纸排印⽅式,并且看起来颜⾊有些泛黄发旧,犹如六、七⼗年代许多⼈家糊墙⽤的⽼报纸,故后⼈形象的称其为“报纸版”。

可不是许多初⼊古典之门的爱好者感觉印象中的那种近似超廉价环保包装的版本。

⽡尔特与他⼀⼿筹建的乐团⼀起为CBS公司录下了⼀系列极其珍贵的⽴体声唱⽚,这⼀《⽥园》版本就是其中的第7张。

后来CBS被SONY收购,以“Great Performances”的名义整理出当时的母带,并再版CD。

布鲁诺·⽡尔特(Bruno Walter,1876-1962)英国着名指挥家阿德⾥安·布尔特曾经说过这样的话:“布鲁诺·⽡尔特是我们这个时代中最伟⼤的指挥家,他是⼀位极其真诚⽽质朴的⼤艺术家,在⼈们的⼼⽬中,他的影响是⼗分富有魅⼒的,因为他⼀⽣所追求的最⾼⽬的就是献⾝于⾳乐”。

在20世纪早期的指挥艺术当中,布鲁诺·⽡尔特是最着名的五⼤指挥家之⼀,他为⼈的坦诚,技艺的精湛以及艺术趣味的⾼尚,都给⼈们留下了极其深刻的印象,正因为如此,才有了以上英国指挥家布尔特对他所作出的既客观⼜热情的,且⼜⼗分恰如其分的评价。

⽡尔特出⽣在柏林,早年曾在柏林的施特恩⾳乐学院中学习钢琴和指挥,最初⽡尔特曾希望⾃⼰成为⼤钢琴演奏家,但在⼀次听了当时的⼤指挥家汉斯·冯·彪罗指挥的⼀场⾳乐会后,受到了很⼤的影响与启发,终于决⼼成为指挥家。

贝多芬第交响曲观后感音乐,是一种能够触动灵魂的艺术形式,而贝多芬的交响曲,则如同音乐世界中的璀璨明珠,闪耀着无尽的光芒。

当我沉浸在贝多芬的交响曲中时,仿佛置身于一个充满激情、力量与情感的世界,每一个音符都像是在诉说着一段深刻的故事。

贝多芬的交响曲,以其宏大的规模、复杂的结构和深刻的内涵,展现了音乐的无限可能。

他的作品不仅仅是音符的组合,更是他内心世界的写照,是他对人生、命运、爱情和自由的思考与表达。

以他的《命运交响曲》为例,开篇那著名的“命运敲门声”,短促而有力的音符,仿佛是命运在无情地叩响人生的大门。

这种强烈的节奏冲击,瞬间抓住了听众的心,让人感受到命运的不可抗拒和生命的无常。

而随着音乐的展开,旋律逐渐变得激昂起来,仿佛在表达着人类面对命运的不屈与抗争。

贝多芬通过音乐告诉我们,命运或许会给我们带来挫折和磨难,但我们不能屈服,而是要勇敢地与之搏斗,去争取属于自己的自由和幸福。

在《田园交响曲》中,贝多芬则为我们描绘了一幅宁静而美丽的田园画卷。

清新的旋律,仿佛让我们置身于大自然之中,感受到微风的吹拂、鸟儿的歌唱和小溪的流淌。

这部作品让我体会到了贝多芬内心深处对大自然的热爱和对宁静生活的向往。

在繁忙的现代生活中,我们常常忽略了身边的美好,而《田园交响曲》则提醒我们要停下脚步,去欣赏大自然的恩赐,去感受生活中的点滴幸福。

贝多芬的交响曲中,还充满了对人性的关怀和对社会的关注。

他的音乐反映了那个时代的社会现实和人们的内心诉求,具有强烈的时代精神。

他用音乐呼唤着平等、自由和正义,激励着人们为了美好的未来而努力奋斗。

同时,贝多芬交响曲的演奏也是一门艺术。

指挥家的指挥棒如同魔法棒一般,引领着乐团的演奏,使各个乐器之间达到完美的和谐与统一。

演奏家们通过精湛的技艺,将贝多芬的音乐诠释得淋漓尽致,让我们能够更加深刻地感受到音乐的魅力。

聆听贝多芬的交响曲,是一次心灵的洗礼和精神的升华。

它让我明白,音乐不仅仅是一种娱乐,更是一种力量,能够鼓舞人心,激发我们内心的勇气和希望。

人教版初二音乐教材音乐鉴赏欣赏名曲陶冶情操音乐作为一种艺术形式,是人类文化的重要组成部分。

它不仅能够给人们带来愉悦的听觉享受,更能够陶冶人的情操、启迪人的智慧。

在人教版初二音乐教材中,有许多经典的音乐作品,值得我们进行鉴赏和欣赏。

下面,我将选择几首我个人喜爱的名曲,通过介绍和分析,探讨它们的魅力和意义。

一、贝多芬的《命运交响曲》贝多芬是古典音乐史上最伟大的作曲家之一,而《命运交响曲》则是他最著名的作品之一。

这首交响曲由四个乐章组成,通过强烈的旋律和丰富的音乐变化,表达了生命的艰辛和充满变数的人生命运。

深情而豪放的主题,充满力量的编曲,让人们在欣赏时能够感受到内心的冲击和震撼。

这首交响曲能够陶冶人的情操,使人感受到音乐的魅力和力量。

二、莫扎特的《小星星变奏曲》莫扎特是古典音乐的代表性人物之一,他的作品充满了优雅和浪漫。

而《小星星变奏曲》是他创作的一首钢琴曲,以著名的儿歌《小星星》为主题,通过不同的变奏方式展示了莫扎特丰富的音乐才华和创造力。

这首曲子轻快欢快,给人一种愉悦和轻松的感觉,能够让人们在音乐中感受到无尽的快乐和美好。

三、肖邦的《降E大调夜曲》肖邦是浪漫主义时期最杰出的钢琴作曲家之一,他的作品充满了激情和感情的表达。

《降E大调夜曲》是他最著名的作品之一,以柔和而悠扬的旋律赋予了这首曲子独特的魅力。

肖邦用音乐表达了对爱情的追求和积极向上的生活态度,这首曲子能够在欣赏时唤起人们内心深处的情感,同时也让人们感受到音乐的力量和魅力。

四、贝多芬的《田园交响曲》《田园交响曲》是贝多芬的另一首经典作品,这首交响曲以大自然为主题,通过优美的旋律和丰富的音乐变化,描绘了一幅美丽宁静的田园风光。

这首曲子能够让人们在欣赏时感受到大自然的宁静和美好,同时也让人们对生活和自然充满希望和向往。

通过对人教版初二音乐教材中的经典音乐作品进行鉴赏和欣赏,我们可以感受到不同音乐形式和音乐家的独特魅力和艺术表达。

这些名曲不仅能够陶冶人的情操,丰富人的审美体验,还能够激发人们对音乐的热爱和理解。

贝多芬的第七交响曲被称为是『舞蹈的音乐』,在这首交响曲中贝多芬仍然描述了自然风光的企盼,然而他与这个『自然』的关系却更深入的人性对话,造成贝多芬更以人性角度看到『自然』——在田园交响曲,还可以勉强地说贝多芬许多乐段是使用旁观大自然的超脱心情来看待『自然』;但是在这首第七交响曲,贝多芬不再旁观、超脱,让『自然』沾满了贝多芬自己独有的感情,而与贝多芬积极的对话,积极的情感交流。

在贝多芬第七交响曲第一乐章开头冗长的序奏中,我们便注意到贝多芬音乐心灵深处与自然对话的冲动。

音乐一开始,便以木管乐器暗藏着玄机。

在音乐范例中,正是第一乐章刚开始前30秒。

这30秒的序奏以双簧管为主体,以四个二分音符的简单旋律不停的绵延发展这条序奏主旋律。

但是这个序奏事实上是一个卡农型式的作曲方法,双簧管引出四个二分音符后,6.2秒时单簧管承接这个主题,17.6秒后法国号承接这个主题,25.1秒时轮到低音管承接这个主题。

如此一个复杂的结构后,一阵管弦乐强音合奏,带出长笛所演奏出来的主题,这个主题就是音乐范例一开始的旋律。

这种由管弦乐合奏带出长笛的风格重复呈现一次后,从1分01秒开始转成长笛加双簧管与弦乐的『对唱』,从而引出1分28.5秒处由长笛独奏的第一乐章之第一主题。

我们很容易听出,这个第一主题是由一开始的序奏主题所演变的。

若说第一主题是活泼的精灵,那么序奏主题可以说是沉睡的精灵吧?我个人以为本乐章精彩之处正是乐章中转小调的一段音乐范例。

这段音乐是在这个『奏鸣曲式』乐章的『再现部』。

从7.1秒开始就己经把第一主题转成小调来呈现,12.2秒处更是发展成一个哀怨动人的小调主题。

先由双簧管演出,然后是长笛,到了单簧管这种『忧郁性格的乐器』手下,18.5秒开始这段主题更令人觉得如泣如诉。

与低音管对话后这个小调主题依次从单簧管、双簧管到长笛,接手到小提琴后没一会儿就又回到舞蹈式的第一主题风格(35秒处)。

换句话说,在这个第一乐章中,贝多芬一直使用木管乐器带出他想要表达的情绪:从闲适的序奏主题,到舞蹈式的第一主题,到困顿的小调主题,木管乐器以最多样的表情,诉说了贝多芬与自然的对话。

贝多芬第六交响曲观后感300字

贝多芬的第六交响曲给我留下了深刻的印象。

这首交响曲被称为“田园交响曲”,因其音乐描绘了大自然的美丽景色和宁静的

乡村生活而得名。

整个交响曲的氛围非常轻松和谐,仿佛我置身于一个安详宁静的农村画面中。

音乐中引用了鸟鸣、流水以及农夫的欢快歌声,让我仿佛听到了自然的声音,感受到了大自然的和谐与美好。

尤其是第二乐章“小溪边的场面”,音乐中水流的声音悠扬动人,如同小溪欢快的流淌,带给我一种宁静和放松的感觉。

贝多芬在这首交响曲中运用了丰富的乐器组合和变化的音调,使整个作品充满了活力和鲜明的色彩。

他巧妙地使用了交响乐团的每一个音色和效果,使得每个乐器都有独特的声音和表现力。

在整个交响曲的结构上,贝多芬巧妙地将各个乐章相连,形成了一个有机的整体。

每个乐章虽然表达的情感和情绪不同,但仍然相互联系、相互补充,展示了大自然的多样性和美丽。

特别是最后一个乐章,透过庄严的音乐,贝多芬传递了对大自然的敬畏之情,让我感受到了生命的伟大和无限的力量。

总的来说,贝多芬的第六交响曲让我沉浸在了宁静和美丽的大自然之中。

通过音乐,我仿佛看到了清晨的第一缕阳光,感受到了大自然的静谧与活力。

这首交响曲不仅展示了贝多芬的音乐才华,更让我感受到了大自然的魅力和无限的美好。

——交响曲和钢琴奏鸣曲的比较与特点 口王竹芬 (云南蓝靖师范学院音乐幕 云南曲靖655000)

中圈分类号:J60文献标识码:A文章编号:1004-2172(2006)增刊__a忉 贝多芬有2部被命名为“田园”的作品,一部是<田 园交响曲>(以下简称交响曲),另一部是<田园钢琴奏 鸣曲>(以下简称奏鸣曲),都是非常杰出的作品。下面, 笔者将就2部作品在创作时期、背景以及曲式结构、主 题贯穿等方面的相同与不同之处进行一些比较以及特 点的说明。 一,创作时期及其创作背景 从创作年代上来看,这2部作品都是在贝多芬创 作中期完成的(奏鸣曲接近早期)。1785年,贝多芬耳 疾开始发作,到1802年,已是贝多芬精神危机最严重 的时刻,在这年写的<海利根施塔特遗书>中,反映出贝 多芬被绝望的耳病侵袭,面临肉体与精神难以忍受的 打击后那悲剧般的宿命观。然而,贝多芬并没有丧失勇 气.仍然以坚韧的意志进行紧张的工作。因为,就在那 时,他接连写出了<A大调小提琴奏鸣曲=},<作品47 (“克莱采尔”)>,<第二交响曲>,<黎明>、<热情》钢琴奏 鸣曲等一系列优秀的作品。也可能正是因为如此,使得 在1802年完成的“田园”奏鸣曲被淹没在这些伟大的 II 作品中,人们甚至忽视了它,忽视了它内在的亲切与明 朗闲适的幸福感,或许很多人觉得她本不该属于那个 时侯的贝多芬…… 让我们来看看<遗嘱>中贝多芬的感言吧,他说: “当我旁边的人听到远处的笛声而‘我听不见’时,或 ‘他听见牧童歌唱’而我一无所闻时,真是何等屈辱!” 罗曼・罗兰知道在贝多芬的“田园”中,有着多么深刻的 情感:“贝多芬什么都已无法听见,他只有在精神上重 造一个于他已经死灭的世界。就是这一点使”他的作品 中的田园情感“显得如此动人”。 <田园交响曲>完成于1808年,几乎与<命运交响 曲>创作同时,其中的清新、明朗与<命运>中的阴郁、严 峻形成了鲜明的对比,一直以来都被公认为“田园”标 题性作品的杰出代表。 柏辽兹说:“这是一幅令人惊奇的图画,看来象普 辛和米开朗琪罗的联合作品。描写乡村景色和牧人们 优游自若的神态和愿望,……这里有的并不是弗洛里 安的快活的牧羊人,更不是<夜鸢>作者勒布朗的牧羊 人,也不是<乡村卜者>的作者卢骚的牧羊人。这里的对

集古典之大成,开浪漫之先河—贝多芬【摘要】:贝多芬的交响曲承继前人的样式,却加入更为深邃的精神内容,将交响曲音乐跃入更高境界。

贝多芬以后器乐发达,管弦乐团的表现力大大加强,但不再有伟大的音乐精神开拓者出现了。

为此,听贝多芬的音乐,除了音乐上的理解,也可以从他的英雄之路学习生命的课题,他在深受耳疾之苦,又面对战乱世局,仍能创作出感染力强大,饱含英雄精神的音乐,不难看出他英雄般的灵魂非常冷静,由此才能产生出足以对抗命运与艰难人生的强大能量。

从贝多芬的“田园”交响曲来看他的艺术美学思想及其创作。

【关键词】:贝多芬田园交响曲美学思想贝多芬一生在不断地超越自己,他创作的音乐就是要来表述自己的情感意欲来完成崇高的的使命,所选择的音乐表现形式以及手段都要服从这个主要目的,任何现成的规范与程式都提供框架范围而绝不会成为束缚。

一、象征性:贝多芬的“田园”是由贝多芬亲自命名的,是他少数各乐章都具有标题的作品之一,也是贝多芬9首交响曲中标题性最为明确的一首,因此,《田园交响曲》被认为是浪漫主义时期标题主义音乐的先驱,虽然贝多芬赋予了它标题性,但是还是以纯音乐的形式进行展现,因此贝多芬在初版的《田园交响曲》的封面以及首演上要求印着“写情多于写景”这一解释说明。

在创作《田园交响曲》的时候贝多芬以及处于一个双耳已经完全失聪的情况下创作完成的,并且在首演时仍然坚持亲自指挥,这是一部回忆性作品,像是说贝多芬在失聪后表现出一种对于大自然回归的眷恋以及想念大自然的风吹草动的声音,整部作品,安静而细腻优雅,表现出贝多芬完完全全融入大自然,乐在其中的一种状态。

这首曲子,总体上是优美的,故题名“田园”,但其第四乐章“暴风雨”却呈现出了崇高:弦乐组的小提琴急速地奏出阵阵雨声和狂风的旋转,席卷一切,其间,定音鼓奏响雷鸣,震撼人心,间或还能听到闪电放出它耀眼的光芒。

这是一场暴风雨的洗礼。

尔后,下一乐章悄悄地跟随其后:雨过天晴,长笛的声音是从天边的乌云中透出的缕缕阳光,大地上满目清明,空气一片清新,其境界优美而圣洁。

贝多芬九大交响曲赏析贝多芬九大交响曲,是世界上最著名的交响乐之一。

它被认为是音乐史上的巅峰之作,是贝多芬晚期创作的代表作品之一。

下面是贝多芬九大交响曲的赏析:第一乐章:Allegro ma non troppo,un poco maestoso(快板,不过不急,有点庄严)这一乐章是交响曲中最壮观的乐章之一。

前面第二把提琴奏出的那个简短的音旋,就像是一条金属的链子,把整个乐章捆绑在了一起。

由于急促有力的节奏和狂飙激越的乐曲,这一乐章具有强烈的气势和动感。

同时,贝多芬熟练地使用了长久短奏的方式,增加了乐曲的变化性和节奏感。

第二乐章:Molto vivace(非常活泼)这一乐章的被誉为是“欢快的舞曲”,整个乐章充满了愉悦和欢快的气氛。

乐曲开头各乐器的交相呼应,紧接着出现了充满活力、节奏明晰的旋律。

整个乐章像是一场欢快的舞会,动感十足,让人情不自禁地跟着乐曲的节奏跳起了舞。

第三乐章:Adagio molto e cantabile(非常缓慢而且甜美)第三乐章是交响曲中最慢的乐章之一,运用了大量优美动听的旋律,让人耳目一新。

贝多芬在这一乐章中采用了多种曲式,包括主题和变奏、合唱和独唱,自然而然地将人们引向了最高的达到人类精神层次的声乐部分。

第四乐章:Presto - Allegro ma non troppo - Vivace - Adagio cantabile - Allegro(非常快,不过不急,非常快,非常慢,然后非常快)第四乐章可以说是贝多芬九大交响曲中最重要的乐章。

这一乐章更像是一场音乐剧,结合了器乐曲和声乐曲,以合唱的形式呈现。

整个乐章包含了三个部分,由运动、愉悦转向了宁静。

进入下一个部分时,整个交响乐团齐声演奏了著名的“田园”主题。

最后,众多艺术家们将合奏还回给主人公,达到了乐曲的安静和终结。

作为一部经典的交响乐作品,贝多芬九大交响曲已经成为了西方音乐文化的象征,被许多人所喜爱和追捧。

它的音乐语言独具风格和韵味,每一个乐章都成为了经典中的经典,让人们领略到了贝多芬的音乐魅力。

论

文

院系:张仲景国医学院

姓名: 王志敏

学号: 104160530018

专业: 中医学

日期: 2011.11.16

贝多芬田园交响曲赏析

— 一个『人』与『自然』的观点 —

关键词

:人与自然 、 交响曲 、 融合、 对话

摘要

:『人』与『自然』的关系是一个重要的生命价值观;

在东方思想价值体系中,人与自然往往是一种『人企图溶入

自然』的关系;最明显的就是华人文化中的『逍遥』倾向。

另一方面,在西方思想价值体系中,『自然』往往意谓著一

个有位格的上帝 —— 一个独立自主的个体,容许人与之进

行对话与争辩的上帝;於是,人与自然的关系往往带出一种

『人与自然对话』的特色。

正文:

从这样的一个观点,我尝试分享欣赏贝多芬著名的

第六号交响曲『田园』。我个人认为,这首交响曲『并没有

具体用音符描述各种田园对象』,我们是透过音乐得到如此

的感觉,无以名之,恰好很类似田园风光,故名之为田园。

贝多芬『有标题』的音乐作品往往只能勉强说是从『一种

与标题有关的情绪』出发,而不能说是真正标题音乐。以钢

琴奏鸣曲『悲怆』而论,虽然是贝多芬自订标题,但是以第

二乐章优美的慢板而言,就不像在白描『悲怆』了。同样的,

田园交响曲固然可以如动画名片『幻想曲』那样把整个田园

风光完全白描出来,然而,以第五乐章后半部那种指向后期

风格的第一小提琴十六分之一音符绵延不断并且与一个富

节奏性的对位主题同时进行,这里就绝对不可能与田园风光

有任何白描意含了。

使用『人与自然』的角度来赏析这首音乐,是基於对贝多

芬全部作品的巨观角度。贝多芬中期作品的确远比不上后期

作品有那麼强的冲突性,一个只有强烈情感却没有强烈心灵

冲突的贝多芬,中期作品对大自然的观点必然是『溶入』、

『乐以忘忧』的心情,这刚好是田园交响曲的主要情感表达,

也是大多数古典音乐爱好者都能听出来的乐曲意含,无怪动

画『幻想曲』以田野精灵来诠释这首乐曲。但是,基於西方

文化价值系统的深层特性,仍然可以在这首音乐中时时找到

『人与自然对话』的可能。

田园交响曲第一乐章之美,美在木管的生动运用。我们以

第一乐章前1分06秒为例:乐章一开始以第一小提琴演奏

出第一主题,34.0秒后竖笛开始承接这个主题,35.1秒接著

双簧管承接主题后,完整呈现第一主题,乐团逐渐加强音量

到达一个高峰,於是从50.0开始,长笛以一个装饰音断断续

续如鸟啭般的面对乐团的合奏。这样子的乐曲风格,会想成

田园风光是很自然的事。

第四乐章被称为狂风暴雨,但是它不止有音乐上简单的激

烈音符而己。一开始就使用旋律性很强的连续断弓之第二小

提琴与中提琴当成对位旋律,与第一小提琴的简单旋律成对

比。前者旋律在乐曲中段发展成木管与第一小提琴的对话,

后者旋律成为乐团强烈合奏时的基础音型。参考第四乐章

的音乐范例:从第 4秒开始,就是连续断弓之第二小提琴与

中提琴的对位旋律,而第 7秒开始,就是第一小提琴的旋律。

这是田园交响曲『很不田园』的部份,也说明了田园交响

曲并不是一首白描田园风光的标题音乐。贝多芬固然以优美

的第二乐章与轻快的第三乐章充分表达田园式的心境,但是

复杂的和声与对位结构,使第四乐章呈现的是『人』与『自

然』因为风暴而产生的对立,充分显示隐藏在贝多芬田园风

格下的心灵是一种人与自然的对话,而非人与自然的融合。

或者应该这样说,以贝多芬音乐的特质,即使他想表现闲

适的田园风光心情,仍然会加上个人强烈的心灵呼唤。而这

种强烈的贝多芬特质,正是表现在田园交响曲偶尔产生的复

杂对位法结构与和声结构。

第五乐章重新回到温和的曲风,在这里,贝多芬一开始呈

现出极为单纯的愉悦乐念,在第五乐章音乐范例这一乐段刚

好正是这个单纯的乐念。此乐段一开始就是本乐章的第一主

题,这个主题在本乐章的后半段采用十六分之一音符切细主

题旋律的作曲技巧,然后带出一个全新的对位副主题由第一

小提琴奏出。这样复杂的对位作曲法,至少就表现出一种『温

和曲风下隐藏的对立与疑惑』。

上述所举音乐范例之演奏版本是DG的贝姆版。贝姆的贝

多芬交响曲往往力求情感的独特性。例如以田园交响曲而

论,他绝对不会演奏成白描田园风光,但是也不会演奏到像

托斯卡尼尼那样完全的纯粹音乐。可以说,他演奏出田园交

响曲的情感,却不滥情。不过,田园交响曲的诠释仍以华尔

特的演奏为上选,贝姆比起华尔特来说实在缺乏了一些『诗

意』。例如我上述『这个主题在本乐章的后半段采用十六分

之一音符切细主题旋律的作曲技巧,然后带出一个全新的对

位副主题由第一小提琴奏出。』那一段文字所指的乐段,华

尔特的第一小提琴在富节奏性的对位主题使用的音色,明显

要比贝姆更轻柔更连续,相对的贝姆就演奏的比较欢欣雀

跃,使用了刻划比较锐利的断弓来演奏。比较起来,应以华

尔特的诠释更能掌握贝多芬期待与自然融合的心境。

於是,透过整首田园交响曲从第一乐章到第五乐章之整体

结构,我们主观性的认为这是潜藏在温和的曲风下,一种

『人』与『自然』的对立,一种『与自然融合』或『与自然

对话』的张力。

文献参考:

[1] 《Beethoven 9 Symphonien 贝多芬交响曲全集》CD3

(NOS. 4 & 6 'Pastoral')

[2] 《Beethoven Symphonie No.6 田园交响曲》