脂肪肝病因探讨

- 格式:pdf

- 大小:67.95 KB

- 文档页数:1

脂肪肝生化诊断标准1. 引言1.1 疾病背景脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其病理特征是肝细胞内脂肪蓄积过多,导致肝功能异常。

脂肪肝病变包括单纯性脂肪肝和非酒精性脂肪性肝病(NAFLD),在临床上常见于肥胖、代谢综合征、高血脂、糖尿病等疾病患者。

脂肪肝的发病机制复杂,早期多无明显症状,但如果不及时治疗,可能进展为肝硬化、肝癌等严重疾病。

对脂肪肝进行早期诊断和干预至关重要。

随着生活水平的提高和饮食结构的变化,脂肪肝的患病率逐渐增加,已成为全球健康问题。

对于脂肪肝的诊断和治疗,准确的生化指标是至关重要的。

本文将重点介绍脂肪肝的生化诊断标准及其意义,希望能够为临床医生提供一定的参考,提高对脂肪肝的认识和诊治水平。

1.2 研究意义脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其发生率逐年增加,对人体健康造成严重威胁。

研究脂肪肝的生化诊断标准具有重要的临床意义和指导价值。

通过明确脂肪肝的生化诊断标准,可以帮助医生准确地诊断和区分脂肪肝的不同阶段,为患者提供及时有效的治疗措施。

对脂肪肝生化诊断标准的研究也可以为进一步探讨脂肪肝的发病机制、预防和治疗提供重要的理论基础。

深入研究脂肪肝的生化诊断标准具有重要的临床意义和学术价值,有助于提高对脂肪肝的认识,促进脂肪肝的管理和治疗水平的提高。

2. 正文2.1 脂肪肝的定义脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其特征是肝细胞内蓄积过多脂肪,导致肝功能受损。

脂肪肝可分为两种类型,即酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝。

酒精性脂肪肝是由长期过量饮酒引起的,而非酒精性脂肪肝则与肥胖、代谢综合征、高脂血症等因素相关。

脂肪肝的定义包括两个方面:一是肝脏中脂肪含量超过正常水平,一般超过肝组织重量的5%即可诊断为脂肪肝;二是在其他慢性肝病排除的情况下,临床上可见明显肝脏脂肪变性的病灶。

脂肪肝进展可能会引发肝纤维化、肝硬化甚至肝癌,因此及早进行生化诊断和治疗至关重要。

脂肪肝的定义不仅包括肝脏脂肪堆积的程度,还应考虑病因和病程。

消化科住院患者脂肪肝病因讨论摘要:目的:根据消化内科住院患者随机抽验,了解宁夏吴忠市脂肪肝发病情况。

方法:随机抽取住院患者,就脂肪肝发病及相关危险因素进行分析。

结果:本地区脂肪肝发病较高,其中发酒精性脂肪肝占大多数,其主要影响因素以肥胖及高脂血症相关。

关键词:脂肪肝;消化科;病因【中图分类号】r589.2 【文献标识码】b 【文章编号】1672-3783(2012)09-0161-01脂肪肝是由多种疾病和病因引起的肝脏脂肪变性。

正常人每100 g肝湿重约含4~5 g脂类,当肝细胞内脂质蓄积超过肝湿重的5%,或组织学上每单位面积见 1/3以上肝细胞脂变时,称为脂肪肝[1]。

肝脏是脂肪代谢的重要器官,正常肝内脂肪占肝重的2%~4%,内含甘油三酯、脂肪酸、磷脂、胆固醇及胆固醇脂。

重者可达40%~50%,其中以甘油三酯为主。

现代医学对脂肪肝的认识根据肝组织病理学变化,脂肪肝可分为三度三期,但临床上常根据饮酒与否,将其分为酒精性脂肪肝(ald)和非酒精性脂肪肝(nafld)[1]。

后者又根据其病因分为营养失调性脂肪肝、高脂血症性脂肪肝、糖尿病性脂肪肝、药物性脂肪肝、妊娠急性脂肪肝等。

脂肪肝虽认为是一种良性及静止的病变,但可在较短期内发展为不可逆的肝损害,其肝纤维化的发生率高达25%,且约1.5%~8.0%的患者可进展为肝硬化[2]。

因此,积极防治脂肪肝对阻止慢性肝病进展和改善预后有着十分重要的意义。

现将我院消化内科住院患者脂肪肝病因进行分析,对患者进行健康宣教,对于脂肪肝预防起到积极作用。

1 资料与方法1.1 资料来源:2011年度在本院消化科住院患者159名,其中男42名,女117名,年龄19~84岁,平均(59.5±4.5)岁。

其中60~84岁组87人,脂肪肝39人,占总脂肪肝发病59.09%,与同年龄组正常人群发病所占44.8%。

40-59组39人,脂肪肝18人,占总脂肪肝发病27.27%,与同年龄组正常人群发病46.15%。

浅谈中医治疗非酒精性脂肪肝的进展分析摘要:非酒精性脂肪肝是以肝细胞脂肪变性和脂肪蓄积为特征,但无过量饮酒史的临床病理综合征,包括单纯性脂肪肝以及由此演变的脂肪性肝炎及脂肪性肝硬化,现代医学研究认为胰岛素抵抗和遗传易感性与其发病关系密切。

随着肥胖和糖尿病的高发趋势,非酒精性脂肪肝现已成为我国常见的慢性肝病之一,并呈逐年上升趋势,严重危害人们的健康。

关键词:中医;非酒精性脂肪肝;治疗;患者一、非酒精性脂肪肝的病因病机非酒精性脂肪肝在中医古代文献中并没有记载,根据其症状及临床特点,可把其归属于祖国医学的“胁痛”、“痰痞”、“瘀血”、“积聚”、“痞满”等范畴。

最早记载见于《难经》:“肝之积,名日肥气”,故也称之肥气病,是指体内肥脂之气过多地蓄积于肝脏;《素问·痹论》:“饮食自倍,肠胃乃伤”和吴鞠通“肝气之郁,痰瘀阻络”及《金匮翼·积聚统论》:“积聚之病,非独痰食气血,即风寒外感亦能成之”,揭示该病成因与情志、饮食、痰湿及瘀血有关。

二、非酒精性脂肪肝辨证分型目前为止非酒精性脂肪肝尚未有统一的中医证型、分型标准以及治法方药。

刘敏等指出非酒精性脂肪肝的病理变化是肝脾功能受损,痰湿内蕴,痰瘀阻络,肝失条达,根据临床表现,将本病分为痰湿阻滞、肝郁脾虚、瘀血阻络、肝肾阴亏4型,并指出脾虚痰湿型脂质沉积较轻,痰瘀互结型较重。

付静等则将本病分为肝郁脾虚、痰浊内阻、湿热蕴结、气血瘀滞、肝肾阴亏5型。

刘文全认为本病与肝、脾两脏密切相关,气滞、痰郁、血瘀是本病的主要病理变化,从病程发展的角度,将本病分为肝气郁滞、痰湿内盛、痰瘀互结3型。

叶蕾将46例非酒精性脂肪肝患者按中医辨证分为痰浊挟瘀、湿热中阻、脾虚湿阻、肝肾阴亏4型,并进行肝纤维化指标检测,结果痰浊挟瘀型患者的Ⅲ型前胶原、层粘连蛋白明显高于其它3型。

邓银泉、范小芬则分别从血液流变学变化、胰岛素抵抗、肝纤维化3个方面对脾虚痰湿、湿热内蕴、痰瘀互结3个证型的相关指标进行比较,结果显示痰瘀互结的血液粘稠度、肝纤维化指标高,而胰岛素抵抗则以脾虚痰湿型为高,从而揭示了此3型在证候上的区别。

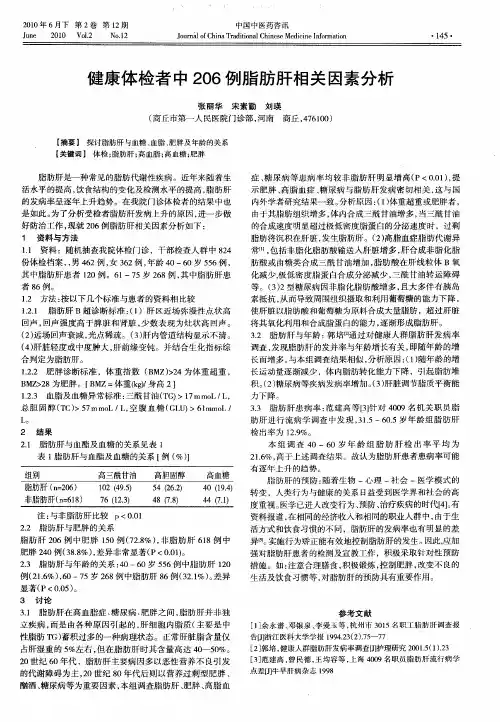

脂肪肝发病率与疾病发生因素分析目的探讨脂肪肝与与疾病发生相关因素。

方法调查分析对我社区466例体检人群进行检查、分析,采取对照研究的方法,分析脂肪肝与肥胖、高血压、高血脂、糖尿病冠心病之间的相关性。

结果脂肪肝组占总患者率的70.4%;非脂肪肝组占总患者率的27.1%;2组患病率有明显的差异。

结论脂肪肝与高脂血症、高血压、糖尿病、冠心病等疾病的发生都有密切的关系,是这些疾病发生的重要因素,为寻找发病原因和防治脂肪肝提供重要依据。

标签:脂肪肝发病率相关因素随着社会的发展,人们饮食习惯的改变,长期的饮酒和暴饮暴食使脂肪肝的发病率呈逐年上升的趋势,也造成了很多病变的发生。

由于脂肪肝病因比较复杂,与高脂血症、高血压、糖尿病、冠状动脉粥样硬化性心脏病等疾病的发生都有密切的关系[1],严重威胁患者的生命和健康。

我社区自2008年1月~2010年6月对本社区内体检的233例脂肪肝进行相关临床资料进行分析,现报告如下:1 临床资料1.1资料及方法我社区自2008年1月~2010年6月对体检的233例脂肪肝患者进行检查,男131例,女102例,年龄37~75岁,平均年龄61±2.9岁,以上患者为病例组。

随机将抽出的233例非脂肪肝者作为对照组,男136例,女97例,年龄37~75岁,平均年龄61±2.9岁。

全部受检者均提前禁食8~10h,次日晨空腹行常规实验室检查包括血、尿常规,肝肾功能检查,血糖(餐前、餐后2h)、血脂(血清三酰甘油(TG),血清总胆固醇(TC),高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) )、电解质,HBsAg等检测,B超检查行多切面扫查肝、胆、脾、胰,重点探查肝脏,详细询问身高、体重、有无长期大量饮酒、病毒性肝炎、贫血等状况并认真记录。

1.2诊断标准(1)肥胖的标准:BMI(体重指数)=体重(kg)/身高(m)2,BMI 在18.5--24.9时属正常范围,BMI≥30kg/m2为肥胖。

诱发脂肪肝七大病因

现如今的社会中脂肪肝是一种比较常见的肝脏疾病,它严重影响着患者的身体健康。

然而脂肪肝症状与慢性肝炎相似,常常会被误诊。

了解脂肪肝的发病原因,可以使我们做好预防工作,减少脂肪肝的发病率。

脂肪肝发病七大病因包括:

1、饮酒

饮酒是引起脂肪肝的常见病因,饮酒致脂肪肝可能是酒精对肝内甘油三酯的代谢有直接的毒性作用。

健康者,每日饮酒含乙醇100-200克,连续10-12天,不论其饮食是否含蛋白质,均可发生脂肪肝,低蛋白质只是一种加重因素。

2、饥饿

由于血糖降低,脂肪肝组织中的脂肪酸被动员入血,使血中游离脂肪酸升高,肝内有中等度脂肪堆积。

3、营养不良

由于蛋白质缺乏,而导致极低密度脂蛋白合成减少,这样造成肝转运甘油三酯发生障碍,脂肪在肝内堆积。

4、肥胖

50%肥胖者有肝内脂肪浸润,这是由于脂肪组织增加,游离脂肪酸释出增多所致。

肝炎后脂肪肝是由于摄食过多、运动减少,加之肝功能尚未完全恢复,极易造成脂肪在肝内存积。

慢性肝炎病人由于不适当地增加营养和减少体力活动,也常伴有脂肪肝。

5、糖尿病

约有半数糖尿病病人伴有脂肪肝,这是因为糖尿病病人,葡萄糖不能利用,造成三大代谢紊乱,最终使脂肪酸在肝内存积引起脂肪肝。

6、皮质激素

长期使用激素可使人肥胖并发生脂肪肝。

7、四环素

可引起脂肪肝,特别是在妊娠妇女,常引起与妊娠急性脂肪肝表现相似的脂肪肝,死亡率高达75%以上。

最后,肝病专家指出,脂肪肝的治疗一直是临床治疗的一个难题,治疗手段也较为单一,因此治疗效果很不理想。

异甘草酸镁与多烯磷脂酰胆碱在脂肪肝治疗中的应用分析【摘要】脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其发病机制复杂,治疗方法多样。

异甘草酸镁和多烯磷脂酰胆碱是在脂肪肝治疗中备受关注的药物,具有各自独特的作用机制。

本文通过对其在脂肪肝治疗中的应用进行分析,发现联合应用效果更佳。

临床研究表明,异甘草酸镁与多烯磷脂酰胆碱联合应用对脂肪肝具有积极疗效,但同时也需要更多的临床研究来验证其安全性和长期疗效。

对于脂肪肝患者来说,异甘草酸镁与多烯磷脂酰胆碱联合应用可能是一种值得尝试的治疗方案。

【关键词】关键词:异甘草酸镁、多烯磷脂酰胆碱、脂肪肝、治疗、作用机制、联合应用、效果评价、临床研究、副作用、安全性、疗效、临床研究。

1. 引言1.1 脂肪肝的定义与病因脂肪肝是一种以脂肪在肝细胞内堆积过多而引起的肝脏疾病,是目前临床上常见的肝脏疾病之一。

脂肪肝可分为两种类型,一种是酒精性脂肪肝,另一种是非酒精性脂肪肝。

酒精性脂肪肝是由于长期大量饮酒引起,而非酒精性脂肪肝则主要受到肥胖、高脂血症、糖尿病等因素的影响。

脂肪肝的病因非常复杂,主要包括以下几个方面:首先是饮食因素,摄入过多高脂肪、高糖食物会导致脂肪在肝脏内堆积;其次是生活方式因素,长时间的久坐不动、缺乏运动会加重肥胖,增加脂肪肝的风险;遗传因素也会对脂肪肝的发生起到一定影响;代谢综合征、内分泌紊乱等疾病也是导致脂肪肝发生的重要原因。

脂肪肝是一种常见肝脏疾病,不仅与个体的生活方式、饮食习惯相关,还与遗传、代谢等多方面因素密切相关。

在治疗脂肪肝的过程中,正确了解脂肪肝的病因和发病机制,选择有效的治疗方法至关重要。

1.2 异甘草酸镁与多烯磷脂酰胆碱的作用机制异甘草酸镁主要通过以下几个途径发挥其治疗脂肪肝的作用:一是通过促进脂肪酸氧化而降低肝脏脂肪含量,减轻脂肪肝程度;二是通过促进炎症因子的释放和通透性细胞膜的调节,从而改善肝细胞的炎症情况;三是通过抑制胰岛素抵抗,减少脂肪在肝脏内的堆积;四是通过增加抗氧化酶的活性,保护肝细胞免受氧化损伤。