支架内再狭窄 -IVUS

- 格式:ppt

- 大小:7.38 MB

- 文档页数:25

支架内再狭窄的原因支架是一种常见的建筑工程材料,它被广泛应用于各种建筑结构中,如桥梁、高楼大厦等。

然而,在使用支架的过程中,我们常常会遇到一个问题,那就是支架内部空间狭窄。

这个问题的出现往往会对施工带来很大的困难,那么,支架内再狭窄的原因是什么呢?首先,支架内再狭窄的原因之一是支架的设计不合理。

支架的设计要考虑到使用者的需求以及施工工作的实际情况,如果设计不合理的话,就会导致支架内部空间狭窄,使得施工工作难以进行。

这种情况往往是由于设计者在设计支架时没有充分考虑到使用者的需求或者没有根据实际情况进行调整,导致支架内部空间过于狭小。

其次,支架内再狭窄的原因也与施工现场的条件有关。

在一些施工现场,由于场地狭小或者其他原因,使用支架的空间就会受到限制,从而导致支架内部空间狭窄。

这种情况下,我们需要根据实际情况对支架进行调整,以适应施工现场的条件。

另外,支架内再狭窄的原因还可能与支架的材质有关。

在一些情况下,支架的材质可能过于厚重或者过于脆弱,这就会导致支架内部空间狭窄。

这种情况下,我们需要选择合适的材质进行支架的制作,以保证支架的质量和稳定性。

最后,支架内再狭窄的原因还可能与施工人员的操作有关。

在施工过程中,如果施工人员的操作不当,就会导致支架内部空间狭窄。

例如,施工人员在支架内部乱扔工具或者材料,就会导致支架内部空间变得狭小。

这种情况下,我们需要加强对施工人员的管理和培训,以提高他们的操作技能和素质。

综上所述,支架内再狭窄的原因是多方面的,需要我们根据实际情况进行分析和处理。

在使用支架的过程中,我们需要根据使用者的需求和施工现场的条件进行合理的设计和调整,同时加强对施工人员的管理和培训,以保证支架的质量和稳定性。

只有这样,我们才能更好地应对支架内部空间狭窄的问题,确保施工工作的顺利进行。

冠心病患者经皮冠状动脉介入术治疗后发生支架内再狭窄的危险因素及预测模型王佳旺,吴琼,刘莲莲,韩雪,董传政,于靖沧州市中心医院心内科,河北沧州061000摘要:目的 分析冠心病患者经皮冠状动脉介入术(PCI)治疗后发生支架内再狭窄的危险因素,构建冠心病患者PCI术后发生支架内再狭窄的预测模型。

方法 267例既往行PCI的冠心病患者,根据是否发生支架内再狭窄分为再狭窄组144例、非再狭窄组123例,收集患者临床资料,采用多元Logistic回归分析法分析冠心病患者PCI术后发生支架内再狭窄的危险因素,基于冠心病患者PCI术后发生支架内再狭窄的危险因素构建冠心病患者PCI术后发生支架内再狭窄的预测模型,采用受试者工作特征曲线(ROC)、Hosmer-Lemeshow拟合优度法、Bootstarp内部验证法评价预测列线图的准确度、区分度及符合度。

结果 高脂血症、血管钙化病变、血管迂曲病变、植入支架时间是冠心病患者PCI术后发生支架内再狭窄的独立危险因素(OR分别为2.896、20.711、9.856、1.244,95% CI分别为1.201~6.895、4.674~91.775、2.088~46.525、1.139~1.359,P均<0.05)。

冠心病患者PCI术后发生支架内再狭窄的预测模型为 Logit(P)=−2.988+1.063×(高脂血症,有=1,无=0)+3.031×(钙化,是=1,否=0)+2.288×(迂曲,是=1,否=0)+0.219×支架植入时长(年)。

预测模型的ROC曲线下面积为0.831(95% CI 0.782~0.880),χ2=12.072,P=0.148,Bootstarp 内部验证校准曲线与标准曲贴合良好。

结论 存在高脂血症、血管钙化病变、血管迂曲病变及PCI术中、植入支架时间较长的冠心病患者PCI术后易发生支架内再狭窄。

成功构建冠心病患者PCI术后发生支架内再狭窄的预测模型,模型的准确度、区分度及符合度均较好。

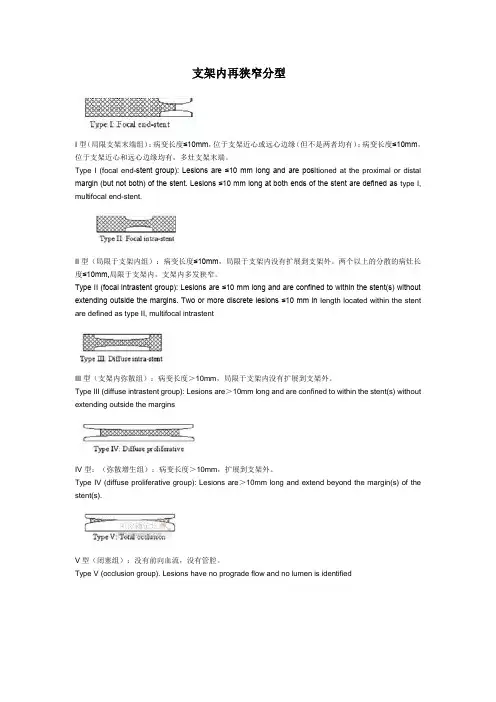

支架内再狭窄分型I型(局限支架末端组):病变长度≤10mm,位于支架近心或远心边缘(但不是两者均有);病变长度≤10mm,位于支架近心和远心边缘均有,多灶支架末端。

Type I (focal end-stent group): Lesions are ≤10 mm long and are posi tioned at the proximal or distal margin (but not both) of the stent. Lesions ≤10 mm long at both ends of the stent are defined as type I, multifocal end-stent.II型(局限于支架内组):病变长度≤10mm,局限于支架内没有扩展到支架外。

两个以上的分散的病灶长度≤10mm,局限于支架内,支架内多发狭窄。

Type II (focal intrastent group): Lesions are ≤10 mm long and are confined to within the stent(s) without extending outside the margins. Two or more discrete lesions ≤10 mm in length located within the stent are defined as type II, multifocal intrastentIII型(支架内弥散组):病变长度>10mm,局限于支架内没有扩展到支架外。

Type III (diffuse intrastent group): Lesions are>10mm long and are confined to within the stent(s) without extending outside the marginsIV型:(弥散增生组):病变长度>10mm,扩展到支架外。

冠状动脉支架术后出现再狭窄的原因及对策随着年龄的增长,现代人遭受的疾病也越来越复杂和多样化,冠心病便是其中之一。

冠心病俗称“心绞痛”,是指心肌缺血所引起的疾病。

显著的症状是胸痛或胸闷,呼吸困难,甚至是心肌梗死,全身卒中和心力衰竭等。

对于疾病早期的治疗,药物治疗被认为是主要方法,但地方和程度都有些限制。

而随着现代医学技术的不断进步,冠状动脉支架术成为一种较为常见的治疗手段。

然而,即便是这种方法,也难以避免再狭窄的风险。

究竟是什么原因导致冠状动脉支架术后再狭窄?接下来将作为重点讨论。

一、再狭窄再狭窄是指在冠状动脉支架术治疗或介入治疗之后,血管再次发生狭窄,其发生率在4-20%之间。

再狭窄可能源于支架的植入过程,如植入位置,术前动脉粥样硬化的程度和术后使用抗血小板治疗不如标准,也可能与植入支架的物理力学特性有关。

二、原因及对策1.支架上凝血与移位:在支架置入过程中,因植入钢丝支架所张力及支架的物理特性,周围血管受到不小析力,很容易导致血栓的产生。

因此,新一代的支架更多采用药物涂覆、阻止血小板聚集的药物面层,以减少这些不良影响。

2.组织增生:在应用长时间充分抗血栓治疗的患者中,支架内的损伤产生的细胞介质可能促进支架周围新的细胞增生,抵抗血流通过。

应用药物均匀的支架,药物释放范围要广泛,以预防倾向于在边缘区域再狭窄的现象。

3.支架内血栓:血栓会在支架植入时从冠状动脉壁内破裂,或者在植入之后因血液流动不畅而形成。

防止再狭窄的措施之一是抗血小板治疗。

服用阿司匹林及其它药物可以防止血小板聚集和凝结,并保持血栓的稳定性。

4.支架内内皮细胞的损伤:术后的支架内损伤也可能会导致内皮细胞的损坏,导致血栓形成和支架再狭窄。

减少损害内皮细胞的因素,包括使用低聚物支架,使血小板聚集和凝集的几率减至最小。

与防止再狭窄有关的设备和治疗方法必须经过严格的科学研究和实践,以不断改进和升级,以确保它们的安全性和有效性。

综合以上解析,冠状动脉支架术后再狭窄是一种常见的疾病,但作为病人来说并不一定就有所惧怕。

颈动脉支架再狭窄标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:颈动脉支架再狭窄是指在颈动脉支架植入手术后,由于血管内血栓形成、支架内复发性狭窄等原因,导致患者血流受限,再次发生症状的情况。

对于颈动脉支架再狭窄的处理,需要严格遵循一定的标准和技术要求,以确保手术效果和患者的安全。

以下将介绍关于颈动脉支架再狭窄处理的标准。

一、临床表现和评估颈动脉支架再狭窄常常表现为头颈部疼痛、眩晕、视力模糊、肢体无力等症状,患者在出现这些症状后,应及时就诊,并进行相关检查评估。

临床医生应全面评估患者的病史、症状、体征和影像学检查结果,确定是否存在颈动脉支架再狭窄及其程度,为后续治疗提供依据。

二、支架内复发性狭窄的诊断标准支架内复发性狭窄的诊断标准主要包括以下几点:①动态颈内动脉超声(DSA)检查显示支架内再狭窄>50%;②CTA或MRA检查明确显示支架内血栓形成或狭窄;③相关症状持续存在或加重;④机械依从性差,再次出现血压不稳定或症状明显加重。

三、治疗时机和方式选择对于颈动脉支架再狭窄的患者,在明确诊断的基础上,需根据病情的严重程度和症状的加重情况来确定治疗时机。

一般来说,当患者症状明显加重或病情急需处理时,需要及时进行治疗。

治疗方式包括药物治疗、介入治疗和手术治疗等多种方法,选择合适的治疗方式对患者的康复至关重要。

四、介入治疗的技术要求对于支架再狭窄的患者,介入治疗是一种有效的治疗方式。

在进行介入手术前,需做好术前准备工作,包括颈部CTA或MRA检查、支架内血栓贴壁性狭窄的评估、支架材料的选择等。

手术中,需严格遵守操作规范,保证手术安全和有效性。

在支架再狭窄修复过程中,需注意避免血栓形成、损伤支架等并发症的发生,确保手术的顺利进行和患者的安全。

五、术后护理和随访手术结束后,患者需要进行术后护理和相关检测,以确保手术效果和患者的康复。

护理人员应定期观察患者的症状和体征变化,定期进行影像学检查等,及时发现并处理并发症。

2024动脉粥样硬化性肾动脉狭窄支架术后再狭窄的诊治现状肾动脉狭窄(renal artery stenosis, RAS)是继发性高血压最常见的病因,其中超过90%的患者是由动脉粥样硬化导致的肾动脉管腔狭窄。

据既往研究,动脉粥样硬化性肾动脉狭窄(atherosclerotic renal artery stenosis, ARAS)约占全部高血压患者的0.5%~5%,尤其在伴有主动脉或外周动脉疾病的老年患者中,其发病率更高。

经皮肾动脉成形术(percutaneous transluminal renal angioplasty, PTRA)具备微创、恢复较快、术后并发症少等优点,已成为具备治疗指征的RAS患者血运重建的主要治疗方式。

而根据ARAS的病变特点,为获得满意的血管重建和低再狭窄率,国内外指南均推荐:在腔内治疗时,应当常规同期行肾动脉支架置入(PTRA stenting, PTRAS)。

据估计,约6%~20%的患者在PTRAS后发生了支架内再狭窄(in-stent restenosis, I SR).,ISR的发生可能导致患者的高血压再次恶化、肾功能进一步受损,甚至诱发充血性心衰等严重病理生理效应。

目前,受限于有限的研究数据,ISR的二次干预策略仍存在争议。

随着我国人口老龄化的不断加重,因ARAS接受PTRAS 治疗的患者数目不断增加,术后ISR的发生也将呈现增高趋势,但当前的临床实践中缺乏对千肾动脉支架术后ISR治疗的指导性意见。

本文拟对PTRAS术后ISR的诊疗现状做一综述。

一、ISR概述ISR的定义可分为解剖学上的再狭窄和临床意义上的再狭窄。

解剖再狭窄(anatomical ISR, AISR)指的是血管造影、计算机断层血管成像(computed tomography angiography, CTA)、磁共振血管成像(magnetic resonance angiography, MRA)或双功能超声检查(duplex ultrasonography, DUS)支架内管腔狭窄大千50%;临床再狭窄(clinicalISR, CISR)则指在初次支架置入后原有症状缓解后再次复发,且影像学检查发现AISR。

下肢动脉硬化闭塞症术后支架内再狭窄的危险因素研究进展【中图分类号】R543【文献标识码】B【文章编号】2095-6851(2018)03--01下肢动脉硬化闭塞症是由于下肢动脉粥样硬化斑块的形成引起下肢动脉闭塞、狭窄,从而导致肢体慢性缺血。

随着人们生活方式的改变及人口老龄化日益严重,下肢动脉硬化闭塞症(ASO)的发病率逐年增高。

ASO患病率在国外>75岁的人群中接近20%[1],而在我国老年人中>10%[2]。

经皮腔内血管成形术(PTA)已经成为下肢ASO的一线治疗选择,但其术后支架内再狭窄(InstentRestenosis,ISR)是影响疗效及预后的主要问题。

1术后支架内再狭窄的机制术后ISR的原因及机制非常复杂,从病理生理学角度讲,血管腔内修复术后ISR涉及平滑肌细胞的增殖、迁移,血管内皮损伤,血栓形成,血管负性重构以及各种细胞因子的释放、局部炎症反应,血管弹性回缩力等,其中平滑肌细胞增殖为ISR发生的主要原因,管壁损伤后促发了炎症因子的合成与释放,在血管进行损伤修复的同时,平滑肌细胞增殖,从而促进ISR形成[3]。

Denes等[4]认为,NO等活性物质减少、血管内皮损伤是ISR早期的主要病理机制,血管内皮损伤后,产生一系列的趋化因子、炎症因子等,在一定程度上引起管壁的炎症反应,随后淋巴细胞、中性粒细胞等附着于内皮细胞,触发早期的血管炎性反应,纤维蛋白以及血小板在管壁损伤位置聚集,最终形成血栓堵塞血管,从而出现ISR。

Inoue等[5]則认为机械损伤引起的局部炎症反应是ISR的主要作用机制,在支架植入后,病变位置的血管出现扩张,由于机械的支撑作用导致血管回缩力明显减小。

同时,由于长时间对血管壁进行压迫会造成支架内广泛的内膜组织增生,增生可能包含血管平滑肌细胞增殖、细胞外基质增生以及内皮细胞增生等,最终导致支架植入后出现再狭窄的危险因素[6]。

2术后支架内再狭窄的危险因素2.1吸烟吸烟是动脉粥样硬化的危险因素,早期研究发现吸烟会导致术后ISR的发生[7]。

《颈内动脉支架置入术后支架内再狭窄的临床危险因素分析》篇一一、引言颈内动脉支架置入术(Carotid Artery Stenting,CAS)是一种常见的血管内介入治疗手段,用于预防和治疗颈动脉狭窄所导致的脑部供血不足。

然而,术后支架内再狭窄(Restenosis)是一个常见的并发症,其发生不仅影响治疗效果,还可能增加患者再入院及并发症的风险。

本文将通过深入的临床病例分析和相关研究数据,探讨颈内动脉支架置入术后支架内再狭窄的临床危险因素。

二、研究背景近年来,随着医疗技术的进步和血管内介入治疗的发展,颈内动脉支架置入术已成为治疗颈动脉狭窄的重要手段。

然而,尽管该技术取得了一定的成功,但术后支架内再狭窄问题仍不容忽视。

分析其临床危险因素,对于制定有效的预防和治疗策略具有重要意义。

三、材料与方法本研究采用回顾性分析方法,收集了近五年内在我院接受颈内动脉支架置入术的患者的临床数据。

通过对患者的年龄、性别、病史、术前检查、手术过程及术后随访等信息进行综合分析,探讨支架内再狭窄的相关危险因素。

四、结果1. 人口学特征与支架内再狭窄的关系通过对患者的年龄、性别等人口学特征进行分析,我们发现年龄大于70岁、男性患者支架内再狭窄的发生率较高。

这可能与老年患者血管弹性降低、病变程度较重等因素有关。

2. 术前检查与支架内再狭窄的关系术前检查中,我们发现颈动脉钙化、斑块负荷较重以及合并糖尿病、高血压等基础疾病的患者,术后支架内再狭窄的发生率较高。

这可能与血管病变严重程度及血管内皮损伤程度有关。

3. 手术过程与支架内再狭窄的关系手术过程中,手术时间过长、支架位置不当等因素也可能导致术后支架内再狭窄的发生。

此外,术后的抗血小板治疗等也与再狭窄的发生密切相关。

五、讨论通过上述研究结果,我们可以看出颈内动脉支架置入术后支架内再狭窄的临床危险因素主要包括患者的人口学特征、术前检查及手术过程等因素。

针对这些危险因素,我们可以采取以下措施进行预防和治疗:1. 对于年龄较大、血管病变较重的患者,术前应进行全面的评估和准备,制定个性化的治疗方案。

基金项目:江苏省自然科学基金青年基金(BK20160605)作者单位:210002南京,东部战区总医院神经内科通信作者:代齐良,Email:daiql1989@foxmail.com·综述·椎动脉开口支架内再狭窄的研究进展韩云飞 代齐良摘要: 后循环卒中约占到所有卒中的1/4,其中超过20%由动脉粥样硬化性椎动脉开口狭窄导致。

支架置入术已成为椎动脉开口狭窄的常规治疗方法,其围手术期并发症发生率相对较低,但是远期支架内再狭窄发生率高,一直是困扰神经介入医师的难点。

该文就椎动脉开口支架内再狭窄的流行病学、发生机制及其临床处理展开综述,为临床工作提供参考。

关键词: 支架内再狭窄;椎动脉;卒中;综述doi:10 3969/j issn 1672 5921 2021 03 010Researchprogressofostialvertebralarteryin stentrestenosis HanYunfei,DaiQiliang.DepartmentofNeurology,GeneralHospitalofEasternTheaterCommand,Nanjing210002,ChinaCorrespondingauthor:DaiQiliang,Email:daiql1989@foxmail.comAbstract: Posteriorcirculationstrokeaccountsforabout25%ofallischemicstrokepatients,ofwhichmorethan20%arecausedbyatheroscleroticostialvertebralarterystenosis.Stentimplantationhasbecomeaconventionaltreatmentforostialvertebralarterystenosis,witharelativelylowperioperativecomplicationrate.However,long termincidenceofin stentrestenosisishigh,whichhasbeenadifficultproblemforneurointerventionists.Thisarticlereviewstheepidemiology,mechanismandclinicalmanagementofin stentrestenosisinvertebralarteryostiumtoprovidereferenceforclinicalwork.Keywords: In stentrestenosis;Vertebralartery;Stroke;Review支架内再狭窄(in stentrestenosis,ISR)一般定义为影像学检查提示的支架置入段管腔内再狭窄率≥50%[1 2],也有研究判定管腔包括支架边缘5mm范围[3]。

冠脉介入术后支架内再狭窄治疗进展冠脉介入术(PCI)通常被用于治疗冠状动脉疾病的患者,但是在PCI后,支架内再狭窄(ISR)可能会产生。

ISR是指在支架内狭窄重建的区域内,再次出现了血管狭窄的情况。

ISR是PCI的最常见并发症之一,对患者的健康及生存率都有重大影响。

本文将讨论ISR的定义、预防及治疗进展。

ISR的定义ISR是指在冠状动脉内出现的再次狭窄,而且是在先前接受支架植入的部位再次狭窄。

通常,ISR的定义是血管腔狭窄超过50%以上。

ISR的发生机制目前还没有完全确定,但可能与以下因素有关:1. 基础疾病支架植入后,冠脉内仍然存在原有的冠状动脉疾病,如动脉粥样硬化和血小板聚集等。

2. 支架本身的原因ISR可能与支架的设计有关,如支架材料、支架的长度和直径、支架表面特性和支架的位置。

3. 术后治疗如果术后患者不能够遵守药物治疗的规定,如抗凝药和抗血小板药物,ISR的发生率会增加。

冠状动脉支架植入后,要避免术后治疗的欠缺或药物摄入不足。

患者需要定期接受术后随访,以确保药物治疗的合理性和实施。

1. 服用药物术后患者需要定期服用抗凝药物和抗血小板药物,以防止血栓形成。

2. 日常生活的调整患者需要调整日常生活,并注意控制身体的体重、血压和血糖水平。

也需要避免抽烟、饮酒和摄入高脂肪的食物。

3. 戒烟术后患者需要戒烟,烟草会导致冠脉动脉的收缩和内皮功能的损害,导致血管内膜损伤和促进动脉粥样硬化的发生。

一旦ISR发生,需要采取相应的治疗措施,以防止心肌梗死和再次发作。

ISR的治疗方法包括药物治疗和介入治疗。

药物治疗药物治疗是治疗ISR的首选方法,能够降低患者的血脂水平,改善冠状动脉内的血流动力学。

常用的药物包括他汀类药物、抗血小板药物和抗凝药物等。

介入治疗当药物治疗不能够解决ISR时,需要考虑介入治疗,包括球囊扩张和支架植入。

这些方法可以扩大血管腔,恢复血管的正常血流,并防止血栓的形成。

目前,各种新型的支架被研制出来,能够缩小ISR的发生率。

支架内再狭窄常见的原因支架狭窄是指血管内膜发生一系列病变导致血管内径变窄,进而影响血液的正常流动。

造成支架狭窄的原因有很多,包括以下几个方面。

1. 动脉粥样硬化病变:动脉粥样硬化是支架狭窄的主要原因之一。

在动脉血管内壁形成斑块,斑块主要包括胆固醇和其他脂质成分,随着时间的推移,斑块会不断增大。

斑块会侵蚀血管内膜,使血管内径逐渐变窄,影响血液的正常流动。

支架植入后,斑块可能会在支架上重新积聚,导致支架狭窄。

2. 血管平滑肌增生:支架植入后,血管内皮细胞会释放生长因子,刺激平滑肌细胞增生。

过量的平滑肌细胞增生会导致新生的血管内膜再次变窄。

这种现象被称为"海马快速"(海马效应),是支架狭窄的另一个常见原因。

3. 急性损伤:在支架植入手术过程中,有时会对血管内膜造成急性损伤,这可能会导致血管内膜的纤维化和增生,进而导致支架狭窄。

此外,手术过程中的血栓形成也可能会导致支架狭窄。

4. 血小板聚集:在支架植入后,血小板有时会在支架表面聚集,形成血栓。

血栓可以进一步阻塞血管内的血流,导致支架狭窄。

5. 支架设计和材料:支架使用的材料和设计也可能对支架狭窄有一定的影响。

一些支架材料可能引起血管内膜的炎症反应,进而导致支架狭窄。

此外,支架的设计和结构也可能影响支架的长期效果,某些设计欠佳的支架可能容易引起狭窄。

6. 生理因素:一些患者本身存在一些生理因素,可能会增加支架狭窄的风险。

例如,高血压、高血脂、糖尿病、肥胖等都可能增加血管狭窄的风险。

总结起来,支架狭窄是多种因素的综合结果,包括动脉粥样硬化病变、血管平滑肌增生、急性损伤、血小板聚集、支架设计和材料以及生理因素等。

为了减少支架狭窄的风险,患者应该积极控制危险因素,如保持健康的生活方式、定期进行体检并进行心血管风险评估,同时接受医生的定期随访和干预。

冠脉介入术后支架内再狭窄治疗进展冠脉介入术(PCI)是一种常见的治疗冠心病的方法,它通过在狭窄的冠状动脉内放置支架来恢复血流。

尽管PCI是一种有效的治疗方法,但这些支架还是存在失效的可能,如支架内再狭窄(ISR),这可能导致患者的病情恶化。

本文将介绍ISR的发生机制,以及治疗ISR的最新进展。

ISR的发生机制并不完全清楚,但一些可能的机制已被提出。

一种机制是由于支架内皮细胞生长导致的。

这些皮细胞可以增殖并重新狭窄支架内的血管腔。

另一个机制是支架的结构松动,这可能是由于支架设计或患者个体差异引起的。

一些研究表明,患者自身的生物学特征,如基因和代谢物,也可能影响ISR的发生。

治疗ISR的方法包括药物治疗和再介入治疗。

药物治疗通常包括抗血小板药物和抗增生药物。

抗血小板药物可以帮助预防发生血栓形成,而抗增生药物可以抑制支架内皮细胞生长。

再介入治疗通常是通过再次放置支架或使用球囊扩张器来恢复血流。

然而,再次放置支架会增加治疗的复杂性和风险,可能会导致更多的ISR发生。

最近,一些新的治疗方法已经悄然出现。

例如,支架内注射特定药物,如siRNA和miRNA,可以帮助阻止支架内皮细胞的增殖。

此外,一些新的支架设计已经被开发,如生物可降解支架和慢释放药物支架,可以降低ISR的风险。

研究人员正在开发新的诊断方法来帮助早期发现ISR。

例如,光学相干断层扫描(OCT)可以提供高分辨率的图像,在支架内检测微小变化。

这可以帮助医生及早识别ISR,并采取相应的治疗方法。

总之,ISR是PCI的一个重要并发症,因此,需要采取有效的措施来治疗和预防其发生。

尽管已经出现了一些新的治疗方法,但这些方法仍然需要进行严格的临床研究,以确定其安全性和有效性。

有望未来会有更多的突破,以帮助改善PCI的疗效并减少ISR的发生。

冠脉介入术后支架内再狭窄治疗进展随着心脏疾病的高发率,冠脉介入术已成为一种常见的治疗方式。

在冠脉介入术中,支架植入是常见的治疗方式,可以有效地扩张狭窄的血管,恢复血液流动。

支架植入后的再狭窄是一个常见并且具有挑战性的问题。

本文将讨论冠脉介入术后支架内再狭窄的治疗进展。

首先我们将介绍支架内再狭窄的原因和影响,然后将讨论目前的治疗方法以及未来的发展趋势。

支架内再狭窄的原因通常包括内膜增生、血栓形成、支架损伤和血管壁炎症等。

这些因素都会导致支架内血管再次狭窄,影响血液的正常流动。

再狭窄除了可能引起心绞痛、心梗等严重的症状外,还可能导致血管完全闭塞,对患者的生命造成威胁。

目前对于支架内再狭窄的治疗方法主要包括药物治疗和介入治疗两种。

药物治疗主要包括抗血小板药物和抗炎药物的使用,用于预防血栓形成和控制血管内膜增生。

介入治疗则包括药物球囊扩张术、旋刀扩张术和放置药物洗脱支架等,用于扩张再狭窄的血管以恢复血液流动。

这些治疗方法在一定程度上可以缓解支架内再狭窄的症状,但并不能完全根除再狭窄的问题。

在未来的发展趋势中,针对支架内再狭窄的治疗将更加个体化和精准化。

随着基因检测和分子靶向治疗技术的发展,未来可能会出现针对患者基因型和病理生理特点的个性化治疗方案。

针对内膜增生和血栓形成的基因治疗,针对血管壁炎症的免疫治疗等。

这将使治疗更加精准,减少不必要的治疗反应和副作用。

随着生物材料和生物工程技术的发展,未来可能会出现更加智能化的支架设计。

这些支架可能具有自动释药和智能监测功能,可以根据患者的生理状态和病情变化进行调节,比如在再狭窄的风险较高时释放药物,避免再狭窄的发生。

这样的支架不仅可以提高治疗的效果,还可以减少患者的不适和并发症。

冠脉介入术后支架内再狭窄治疗的进展呈现出个体化、精准化和智能化的趋势。

随着技术的发展和研究的不断深入,相信未来对于支架内再狭窄的治疗将变得更加有效和安全。

希望本文对于相关领域的研究和临床工作有所帮助,也期待更多的科研成果和临床经验可以分享和交流,从而推动这一领域的进一步发展。

冠脉介入术后支架内再狭窄治疗进展【摘要】支架内再狭窄是冠脉介入术后常见的并发症,其发生机制复杂多样。

诊断方法主要包括临床症状、心电图和影像学检查。

药物治疗在支架内再狭窄中起到一定作用,但介入治疗是主要手段。

随着技术的不断进步,介入治疗在支架内再狭窄中取得了巨大进展,包括球囊扩张、旋切刀和激光等新技术的应用。

冠脉介入术后支架内再狭窄治疗的前景看好,但仍需开展更多研究以改进治疗效果。

未来的研究方向包括优化药物治疗策略、探索新的介入治疗技术,并加强对支架内再狭窄患者的长期随访和管理。

【关键词】冠脉介入术、支架、再狭窄、病因、发病机制、诊断方法、药物治疗、介入治疗、新技术、前景展望、研究方向建议1. 引言1.1 冠脉介入术后支架内再狭窄治疗进展冠脉介入术后支架内再狭窄是一种常见并且复杂的并发症,严重影响了患者的生活质量和预后。

随着冠脉介入技术的不断发展,支架植入已成为治疗冠心病的主要方法,然而支架内再狭窄的发生率依然较高。

针对支架内再狭窄的治疗进展成为临床研究的热点之一。

冠脉介入术后支架内再狭窄的治疗进展主要包括药物治疗和介入治疗两大方面。

在药物治疗方面,各种抗血小板药物、抗增殖药物以及导管内给药等方法被广泛应用,有效控制支架内再狭窄的进展。

而在介入治疗方面,球囊扩张术、再支架植入、切割球囊、旋切刀等技术的应用大大提高了再狭窄病变的治疗成功率。

随着医疗技术的不断进步和新技术的不断涌现,冠脉介入术后支架内再狭窄治疗的前景将会更加明朗。

值得注意的是,未来的研究仍需加强,特别是在新技术的应用和疗效评估方面,为进一步提高支架内再狭窄的治疗效果提供可靠的依据和指导。

2. 正文2.1 支架内再狭窄的病因与发病机制支架内再狭窄是冠状动脉介入术后最常见的并发症之一,其发病机制复杂,主要包括血管内皮损伤、血栓形成和血管炎症等因素。

支架内再狭窄的病因主要可以分为机械性和生物学性因素两大类。

机械性因素包括支架内血栓形成、支架移位、支架弹力失效等,这些因素可以导致支架内再狭窄的形成。