湿热类第4节证治

- 格式:ppt

- 大小:239.50 KB

- 文档页数:117

中医湿热瘀阻证案例中医湿热瘀阻证是一种常见的中医辨证类型,主要表现为体内湿热和瘀血滞阻引起的一系列症状。

下面将列举一些符合该证候的案例,以便更好地理解和识别这种证候。

1. 案例一:患者女性,年龄40岁,主诉腹部胀痛,大便秘结,小便短少,舌苔黄腻,脉濡数。

根据中医理论,该患者的腹部胀痛和大便秘结是湿热瘀阻所致。

湿热瘀阻导致脾胃功能紊乱,水湿停留在腹部引起胀痛,同时瘀血滞阻导致大便秘结。

2. 案例二:患者男性,年龄55岁,主诉关节疼痛,红肿热痛,活动受限,舌质暗红,舌苔黄腻,脉弦滑。

根据中医理论,该患者的关节疼痛和红肿热痛是湿热瘀阻所致。

湿热瘀阻导致关节气血运行不畅,引起疼痛和红肿热痛。

3. 案例三:患者女性,年龄30岁,主诉头晕目眩,心悸失眠,舌红少苔,脉细数。

根据中医理论,该患者的头晕目眩和心悸失眠是湿热瘀阻所致。

湿热瘀阻导致心脑血液循环不畅,引起头晕目眩和心悸失眠。

4. 案例四:患者男性,年龄45岁,主诉腹胀腹痛,口苦口干,大便干燥,舌苔黄腻,脉滑数。

根据中医理论,该患者的腹胀腹痛和口苦口干是湿热瘀阻所致。

湿热瘀阻导致脾胃功能紊乱,引起腹胀腹痛和口苦口干。

5. 案例五:患者女性,年龄50岁,主诉乳房胀痛,乳房肿块,舌苔黄腻,脉弦滑。

根据中医理论,该患者的乳房胀痛和肿块是湿热瘀阻所致。

湿热瘀阻导致乳房气血不畅,引起胀痛和肿块。

6. 案例六:患者男性,年龄60岁,主诉尿频尿急,尿痛灼热,舌质红,舌苔黄腻,脉数滑。

根据中医理论,该患者的尿频尿急和尿痛灼热是湿热瘀阻所致。

湿热瘀阻导致尿道炎症,引起尿频尿急和尿痛灼热。

7. 案例七:患者女性,年龄35岁,主诉面部色斑,皮肤粗糙,舌质暗红,舌苔黄腻,脉弦滑。

根据中医理论,该患者的面部色斑和皮肤粗糙是湿热瘀阻所致。

湿热瘀阻导致气血不畅,引起面部色斑和皮肤粗糙。

8. 案例八:患者男性,年龄40岁,主诉胸闷气短,咳嗽痰黄,舌苔黄腻,脉细数。

根据中医理论,该患者的胸闷气短和咳嗽痰黄是湿热瘀阻所致。

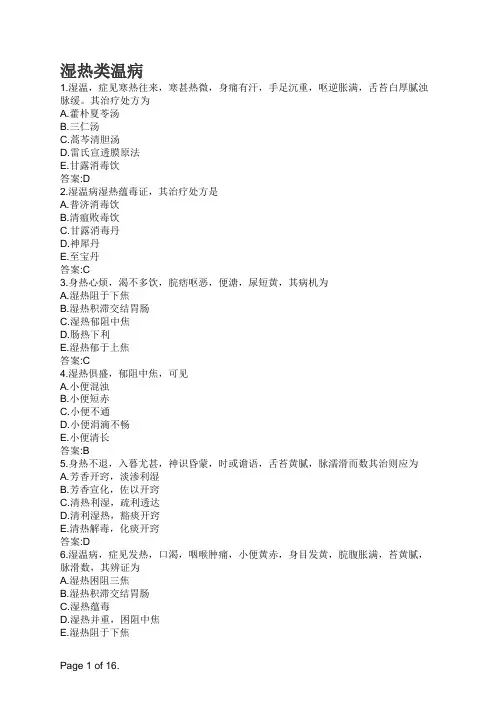

湿热类温病1.湿温,症见寒热往来,寒甚热微,身痛有汗,手足沉重,呕逆胀满,舌苔白厚腻浊脉缓。

其治疗处方为A.藿朴夏苓汤B.三仁汤C.蒿芩清胆汤D.雷氏宣透膜原法E.甘露消毒饮答案:D2.湿温病湿热蕴毒证,其治疗处方是A.普济消毒饮B.清瘟败毒饮C.甘露消毒丹D.神犀丹E.至宝丹答案:C3.身热心烦,渴不多饮,脘痞呕恶,便溏,尿短黄,其病机为A.湿热阻于下焦B.湿热积滞交结胃肠C.湿热郁阻中焦D.肠热下利E.湿热郁于上焦答案:C4.湿热俱盛,郁阻中焦,可见A.小便混浊B.小便短赤C.小便不通D.小便涓滴不畅E.小便清长答案:B5.身热不退,入暮尤甚,神识昏蒙,时或谵语,舌苔黄腻,脉濡滑而数其治则应为A.芳香开窍,淡渗利湿B.芳香宣化,佐以开窍C.清热利湿,疏利透达D.清利湿热,豁痰开窍E.清热解毒,化痰开窍答案:D6.湿温病,症见发热,口渴,咽喉肿痛,小便黄赤,身目发黄,脘腹胀满,苔黄腻,脉滑数,其辨证为A.湿热困阻三焦B.湿热积滞交结胃肠C.湿热蕴毒D.湿热并重,困阻中焦E.湿热阻于下焦7.发热,汗出口渴,面赤耳聋,胸闷喘咳,痰中带血,脘痞腹胀,下利稀水,小便短赤,舌红苔黄,脉滑数。

其病机为A.暑湿弥漫三焦B.暑湿困阻中焦C.暑湿郁阻少阳D.湿热蕴毒E.暑湿伤气答案:A8.发热,汗出不解,口渴不欲多饮,脘痞呕恶,心中烦闷,便溏色黄,小便短赤,苔黄滑腻,脉濡数。

其治疗用方为A.三仁汤B.雷氏芳香化浊法C.藿香正气D.王氏连朴饮E.三石汤答案:D9.湿热酿痰蒙蔽心窍,其病理阶段为A.气分B.血分C.营分D.气营E.气血答案:A10.下列选项中,不属于暑湿弥漫三焦见症的是A.身热不扬B.脘痞胸闷C.大便溏臭D.舌红苔黄滑E.咳痰带血答案:A11.湿热交蒸,内阻中焦,首选方剂是A.三仁汤B.王氏连朴饮C.雷氏芳香化浊法D.白虎加苍术汤E.甘露消毒饮答案:B12.湿温发热口渴,胸痞腹胀,肢酸倦怠,咽肿溺赤,苔黄腻,其病机为A.湿热交蒸脾胃B.湿浊困阻中焦C.温热兼湿,困阻中焦D.湿热交蒸,酿毒上泛E.寒湿交杂,聚而成毒13.湿温湿热酿痰蒙闭包证,治宜A.清热利湿,芳香开窍B.淡渗利湿,清心开窍C.清心凉营,化痰开窍D.清热化湿,豁痰开窍E.清热解毒,芳香开窍答案:D14.湿温后期,身热已退,脘中微闷,知饥不食,苔薄腻。

论湿热阴虚同病的病因病机、证治方药张吉芳;张福利;马伯艳;鲁美君;肖倩倩【摘要】" Damp - heat" and "yin - deficiency" together is a common syndrome in clinical. On the evolution of patho-genesis, not only the damp - heat can eliminate yin, but also the yin - deficiency can steam damp - heat. If a " damp -heat" and "yin -deficiency" syndromes together is discerned and made sure, "eliminate damp - heat" and "nourish yin" methods together should be the treatment principles. Nourishing yin should choose resonant and moisture drugs, which can avoid growing damp -heat; and eliminating damp - heat should choose sweet and light drugs, which can a-void decreasing yin and increasing heat.%“湿热”与“阴虚”同病在临床常见.在病机演化上,不仅湿热可化燥伤阴,阴虚火动也可蒸动湿热.辨证、确认证属湿热阴虚同病后,治疗上以“祛湿热”与“养阴液”并行为总则.滋阴药宜选用清润之品,以避免滋阴而助湿生热;祛湿热药宜选用甘淡之味,以避免苦燥而伤阴助热.【期刊名称】《中医药学报》【年(卷),期】2011(039)006【总页数】3页(P4-6)【关键词】湿热;阴虚;湿热阴虚证;阴虚湿热证【作者】张吉芳;张福利;马伯艳;鲁美君;肖倩倩【作者单位】黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨150040;黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨150040;黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨150040;黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨150040;黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨150040【正文语种】中文【中图分类】R241.3基于湿热证是以体内水湿停聚、湿热交蒸为主要病理特征的证候,而阴虚证则是以体内阴液津血不足为主要病理特征的证候,二者病理实质似呈湿燥两端,许多中医临床工作者把“湿热”与“阴虚”同病视做少见的特例,临证治疗时也将“滋阴”与“祛湿热”完全孤立起来,以致治疗不当、疗效不佳的情形屡见不鲜。

温病学第一单元序言中医历史:战国期间出现的中医学第一部著作《黄帝内经》确定了中医学的理论基础,从这个期间此后,中医学有几次重要的打破,第一次是张仲景的《伤寒杂病论》的问世,它大体成书于公元150-219年间,这个过程距离《黄帝内经》已经有几百年的历史了。

《伤寒杂病论》是中医学第一部临床著作,它确定了中医学的辩证诊治系统,对中医学的发展做出了重要贡献,因此它是《黄帝内经》以后的又一部经典著作。

在《伤寒杂病论》以后,再一次重要的打破,就是金、元期间的“金元四大家”---- 刘完素是寒凉派代表,李东垣是补土派的代表,张子和是攻邪派的代表,朱丹溪是养阴派的代表,从《伤寒杂病论》的问世到金元四大家的出现经历了快要一千年的时间。

以后就是温病学说的形成,这是又一次重要的打破,这个打破是明清时代达成的,与金元四大家又相隔了几百年的时间。

温病学形成的期间是清朝中期,距今约260年时间。

温病与伤寒都是急性外感热病,但伤寒是外感寒邪所致使的外感热病,它的病因是寒邪,而温病是外感热邪所致使的外感热病,它的病因是热邪。

中而即病者,名曰伤寒,不即病者,寒毒藏于肌肤,至春变成温病,至夏变成暑病。

暑病者,热深重于温也。

太阳中风是表虚证,太阳伤寒是表实证,而太阳温病则属于表热证。

太阳温病为何不恶寒呢?它是伏气发病,是冬季感寒,邪气伏在体内,郁而化热,到春季腠理开泄时,从里向外发,它不是新感觉的邪气,它是郁热从里向外发,因此表现出来就是“发热而渴不恶寒。

”冬伤于寒,至春发者,谓之温病。

冬不伤寒,而春自感风寒温气而病者,亦谓之温。

伏气温病以里热为主,它能够没有表证,一发病就见高热,称为伏邪自觉;有的伏气温病初起也能够有表证,但不是纯真的表证,而是表现为表里同病,并且以里热为主,称为新感引动伏邪。

而新感温病与伏气温病不一样,它初起必定有一个显然的表证过程,而后再由表入里。

叶天士:温邪上受,第一犯肺,逆传心包。

肺主气属卫;心主血属营。

辨营卫气血虽与伤寒同,若论治法,则与伤寒大异也。

《温病学》教学大纲课程名称:温病学(中文)课程编码:学时与学分:4学分/72学时先修课程:中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、伤寒论、金匮要略等适用专业(方向):中医学五年制一、课程性质、目的与任务温病学是中医临床基础学科的重要课程,它研究温病的发生、发展规律、诊治和预防方法,对指导温病的诊治有很强的临床实用性,同时,温病学的理论和诊治方法在中医学中占有重要的地位,对临床各科发热性病证的诊治也有指导意义。

通过本课程的教学,使学生掌握以“卫气营血辨证”、“三焦辨证”为核心的温病理论体系和常见温病的诊治技能,培养学生治疗温病注重病证结合、以证为主的临床思辩能力;了解明清时代主要温病医家的学思想及近代本学科的学术动态。

它的任务在于揭示温病的本质,研究对临床各种发热性病证的辨证论治方法。

教学内容分为总论、各论和附篇三大部分:从绪论至第六章的总论部分为温病学的基本理论知识,主要介绍温病学和温病的概念、历代医家对温病病因与发病的认识以及现代研究概况、温病辨证纲要和防治方法;从第七章至第十章的各论部分为常见温病的辨证论治,主要介绍各种温病的病因病理、传变过程、诊断要点、辨治原则、病证归类和辨证治疗以及临床运用;从第十一章至第十三章的附篇部分选讲《温热论》、《湿热病篇》和《温病条辨》,主要介绍温病名家的主要学术思想,加深对温病理论精华的理解。

根据本学科的特点,在教学中应注意以下几个环节:1.加强基本理论知识和基本技能。

2.注意教学内容之间的联系和比较。

3.本课程以课堂讲授为主,可结合临床见习。

4.适当运用投影、视频图片、幻灯等手段进行多媒体教学。

二、基本教学内容和学时安排绪论2学时目的要求【掌握】明清时代吴又可、叶天士、薛生白、吴鞠通、王孟英等医家对温病学的主要学术贡献。

【熟悉】温病学发展简史,尤其是近现代研究与发展的概况。

【了解】温病学的概念和任务。

教学内容1.温病学的研究对象、任务;明确温病学的性质及其在中医学中的地位。

湿温湿温是由湿热病邪引起的急性热病。

初起具有身热不扬,身重肢倦,胸闷脘痞,苔日腻,脉缓等主要症状。

本病起病较缓,传变较慢,病机演变虽有卫气营血的变化,但主要稽迟于气分,以脾胃为主要病变部位。

临床表现具有湿、热两方面的证候。

后期既有湿热化燥伤阴,又有。

阳气虚衮。

两种不同转归。

本病四时皆有,但多发生在雨湿较多的夏秋季节。

湿温病名首见于《难经.五十八难》,该书将其隶属于伤寒之中,并载其脉象为。

阳濡而弱,阴小而急”。

晋王叔和《脉经》记载了湿温的病因证治,如提出其病因是“常伤于湿,因而中暍,湿热相薄。

”,其主证为“苦两胫逆冷,腹满叉胸,头目痛苦,妄言。

”指出“治在足太阴,不可发汗”.宋代朱肱《类证治人书》指出白虎加苍术汤为治疗本病的主方。

金元时期对湿温的治疗仍局限在伤寒范围。

迨至清代,有了本病的专著《湿热病篇》,薛生白在该书中所称的湿热证主要指湿温。

吴鞠通《温病条辨》中称暑兼湿热,偏于暑之湿者为湿温。

薛、吴二氏系统论述了湿温的病因病机以及辨证施治等,一直为今日所遵循。

.现代医学的伤寒、副伤寒、钩端螺旋体病、流行性感冒等,有表现为湿温证候者,可参考本病辨证施治。

11.1 病因病理湿热病邪是本病的主要致病原因。

夏秋季节,天暑下逼,地湿上腾,人处气交当中,则易感受湿热病邪。

如饮食失慎,损伤脾胃,运化失司,湿邪停聚,郁久化热,亦可蕴生湿热之邪。

且湿热偏盛季节,脾胃功能本多呆滞,如劳倦过度或恣食生冷等,更易使脾胃受伤,导致湿邪内困,加重湿滞不运,这些是本病发生的条件。

吴鞠通说:。

内不能运水谷之湿,外复感时令之湿。

,指出仅有外感而无内伤,或仅有内伤而无外感,皆不易形成湿温,惟。

外邪入里,里湿为合。

方能发病。

如薛生白说:“太阴内伤,湿饮停聚,客邪再至,内外相引,故病湿热。

此皆先有内伤,再感客邪。

”湿温病由于其病邪牲质的特异性,因此病机传变较之一般温热为病有所不同。

因湿为阴邪,其性重浊腻滞,与热相合,蕴蒸不化,胶着难解,故本病传变较之一般温病缓慢,病程较长,往往缠绵难愈。

温病学经典选读《温热论》《湿热病篇》叶天⼠《温热论》⼀、重点背诵原⽂[原⽂]1.温邪上受,⾸先犯肺,逆传⼼包。

肺主⽓属卫,⼼主⾎属营。

辨营卫⽓⾎虽与伤寒同,若论治法则与伤寒⼤异也。

(1)[原⽂]2.⼤凡看法,卫之后⽅⾔⽓,营之后⽅⾔⾎。

在卫汗之可也,到⽓才可清⽓,⼊营犹可透热转⽓:如犀⾓、⽞参、羚⽺⾓等物。

⼊⾎就恐耗⾎动⾎,直须凉⾎散⾎,如⽣地、丹⽪、阿胶、⾚芍等物。

否则前后不循缓急之法,虑其动⼿变错,反致慌张矣。

(8)[原⽂]3.盖伤寒之邪留恋在表,然后化热⼊⾥。

温邪则热变最速,未传⼼包,邪尚在肺,肺主⽓,其合⽪⽑,故云在表。

在表初表⾟凉轻剂。

挟风则加⼊薄荷、⽜蒡之属,挟湿加芦根、滑⽯之流,或透风于热外,或渗湿于热下,不与热相搏,势必孤矣。

(2)[原⽂]4.不尔,风夹温热⽽燥⽣,清窍必⼲,谓⽔主之⽓不能上荣,两阳相劫也。

湿与温合,蒸郁⽽蒙蔽于上,清窍为之壅塞,浊邪害清也。

其病有类伤寒,其验之之法,伤寒多有变证,温热虽久,在⼀经不移,以此为辨。

(3)⼆、名词1、上受:见于叶天⼠《温热论》,指温病的感邪途径,即温邪从⼝⿐⽽⼊,先犯⼿太阴肺,即见肺卫表证。

2、逆传:温邪⾃⼿太阴肺卫传⾄⼿厥阴⼼包的过程,被称为逆传。

3、透风于热外:此语出⾃叶天⼠《温热论》,指出温热挟风的治疗⽅法,即挟风宜⾟凉中加轻清疏散之品,如薄荷、⽜蒡⼦等,使风从表⽽出,不与热相搏。

4、渗湿于热下:此语出⾃叶天⼠《温热论》,指出温热挟湿的治疗⽅法,挟湿宜⾟凉中加⽢淡渗湿之品,如芦根、滑⽯等,使湿邪分利从下泄,不与热相搏。

5、两阳相劫:此语出⾃《温热论》,两阳:指风与温热皆属阳邪;两阳相合,耗劫津液,临床导致清窍⼲燥的病候。

6、浊邪害清:此语出⾃叶⼤⼠《温热论》,湿与热合谓之"浊邪",湿热相搏热蒸湿动、蒙蔽于上,阻遏清阳,清窍为之壅塞,出现⽿聋、⿐塞等症,故称为浊邪害清。

7、战汗:凡在温病发展中正邪相持⽓分,正⽓奋起⿎邪外出,病者突然战栗,继之全⾝汗出即称之为战汗。

中国中医药报/2005年/12月/29日/第004版学术路志正教授治疗湿病五大法吴深涛天津中医学院第一附属医院路洁中国中医研究院广安门医院路志正教授为我国著名的中医学家,他的以“北方亦多湿”论为代表的湿病理论(见本报12月26日4版)从病机到论治系统而实用,广泛应用于临床,常屡起沉疴。

笔者有幸师从路老,亲身感受其湿病理论及临床疗效,今撷其精粹简介于兹。

路志正教授认为湿邪伤人,表现广泛。

他深入分析和总结了古医家的治则方药,指出古医家在湿病的辨治上各有其主张和特点。

如《内经》对湿病的治疗已有较详细的论述,《至真要大论》中“湿淫于内,治以苦温,佐以甘辛……”等治法,实即“开鬼门,洁净府”原则之体现,路老将其概括为苦温燥湿、淡渗利湿、疏风胜湿、清热祛湿等,为治疗湿病之圭臬。

仲景将湿邪所致疾病作为独立病种进行讨论,并根据湿证之上下、表里、寒热、虚实随证治之。

提出湿在上焦,治宜宣泄;风湿在表,宜用汗法;湿邪在里,但当利其小便等具体治则。

后世又提出了湿邪的从化治疗,如宋代朱肱的白虎加苍术汤治疗湿温病;东垣重视脾胃虚弱、阳气不能上行的正虚因素在湿病中的病机作用,并创升阳除湿法等;朱丹溪认为“湿热相火为病甚多”,并认识到湿病在发病学上不仅具有地域气候特点,且与饮食习惯密切相关,论治上主张分上下、内外或上中下三焦分部用药法;张景岳在《景岳全书・湿证》篇中认为:“湿证虽多,其要惟二则,一曰湿热,一曰寒湿而尽之矣”;叶天士提出三焦分化法,并强调肺、脾、肾、膀胱的气化作用;吴鞠通对湿邪的三焦辨证和所创的三仁汤、五加减正气散等,确可谓别开蹊径,给人以启迪,都值得我们很好研究。

路老不仅着眼于湿病理论的创新,更是融会贯通,用其有效地指导临证。

在路老的临证过程中无时不在地体现其对湿病理论的应用,并总结出了治湿病的宝贵经验。

路老认为湿为土气,兼杂证多,表现广泛,要善于在错综复杂的症状中抓住主症,因势利导,使湿邪内蕴的其他症状渐次明朗。

基础研究论著之?其证唇口干燥,故知之。

当以温经汤主之。

(下利,多数注家认为当是下血。

)从原文看,温经汤是温养气血,兼以消瘀,标本兼顾,配伍精确的好方子。

原方后亦没有什么加减增损的注说,可见用本方一定要重视原方。

其组合是从无数次实践中探索出来的,故而,余以为用温经汤宜用原方全方。

若必须加减,亦不可任意取舍,否则容易影响治疗效果。

或谓温经汤既能治月经或多或少、下血、崩漏、痛经、不孕等多种妇科病,试从现时中药药理角度看如何认识。

经查有关专著,简单摘录如下:温经汤药理作用,有促进黄体素的分泌、降低催乳素量等作用。

促进黄体生成素的分泌。

方中诸药以牡丹皮的作用最显著,可使黄体生成素浓度比投药前增加160%~180%。

当归次之,其他成分则无此作用。

!降低催乳素量。

组方各药,除阿胶外,都可不同程度地降低催乳素水平。

无雌激素样作用,对正常的激素环境亦无影响。

增加耐力。

#改善血液流变性。

镇痛。

%促进造血。

从以上资料可以看出,温经汤之所以标本兼顾,治疗多种妇科病,从药理作用上说,也是确实可信的。

从温经汤可以看出,中医经典中的方子,其组合是严谨的,是依照中医理论从实践中长期探索而成的,确实应当重视。

(收稿日期) &湿热病篇对下焦湿热证的论治探讨宋恩峰项琼刘蒙武汉大学人民医院湖北430060摘要:对&湿热病篇下焦湿热证的论治做了较系统的分析,结合现代研究从湿热成因、湿热辨证施治、当代研究近况等几方面阐述,用于指导临床治疗下焦湿热证特别是肾脏湿热证有一定的积极意义。

关键词:湿热病篇;下焦湿热;探讨中图分类号:R249217文献标识码:A文章编号:10055509(2010)06080203On Treatment of Xia jiao Dampheat Syndr ome in(On Damp heat Diseases Song Enfeng,Xiang Qiong,Liu M eng P eople H ospita l of W uhan Univer sity,H ubei(430060)Abstr act:It makes systemic analysis on tr eatment of Xiajiao dampheat syndr ome in(On Dampheat Diseases,and expounds by combining with modern r esear ch from aspects of dampheat reason,tr eatment based on differentiation of signs and contempor ary study state,having active meaning t o clinical Xiajiao dampheat syndrome,esp.in kidney.Key w ords:(On Damp heat Diseases;Xiajiao damp heat;discussion湿热之邪为病,可发于多个部位,随所在部位不同,其相应症状、治疗原则、使用方剂也大不一样。