真寒假热证的辨证及针灸治疗体会

- 格式:pdf

- 大小:165.94 KB

- 文档页数:2

针灸治疗学习心得总结7篇篇1自从我踏入针灸治疗的领域,便被其深厚的文化底蕴和独特的治疗体系所吸引。

针灸,作为中医的精髓之一,不仅有着悠久的历史,更在现代医学中占据了重要的地位。

经过一段时间的学习与实践,我收获颇丰,对此进行总结,以飨读者。

一、针灸治疗的基本理念针灸治疗,旨在通过刺激人体特定的穴位,以达到调和阴阳、扶正祛邪、疏通经络的目的。

在学习过程中,我深刻体会到针灸治疗的精髓在于对穴位、经络的准确把握和刺激方法的巧妙运用。

每一个穴位都有其独特的功效和作用,而经络则是人体内气的运行通道。

通过针灸刺激,可以调节人体的气血运行,达到治疗疾病的效果。

二、针灸治疗的学习方法在针灸治疗的学习过程中,我采用了多种方法相结合的方式。

首先,我阅读了大量的中医经典著作,如《黄帝内经》、《针灸大成》等,以深入了解针灸治疗的理论基础。

其次,我通过观看教学视频和参加线上课程,学习了针灸治疗的操作技巧和注意事项。

此外,我还积极与同行交流,参加学术会议和研讨会,以汲取更多的经验和知识。

三、针灸治疗的实践体会在学习过程中,我不仅注重理论学习,更注重实践操作。

通过反复练习和不断摸索,我逐渐掌握了针灸治疗的操作技巧和要领。

同时,我也深刻体会到针灸治疗的疗效与医生的经验和技巧密切相关。

一个优秀的针灸医生需要具备丰富的临床经验和精湛的技术水平。

因此,我会继续努力提升自己的专业技能和实践能力。

四、针灸治疗的适应症与优势针灸治疗在临床上有着广泛的应用,可以治疗多种疾病。

无论是内科、外科、妇科还是儿科,都可以见到针灸治疗的身影。

针灸治疗的优势在于其副作用小、疗效显著、操作简便等特点。

对于一些慢性病和功能性疾病,针灸治疗更是具有独特的疗效。

然而,我也认识到针灸治疗并非万能,对于一些器质性疾病和急性病症,还需要结合其他治疗方法进行综合治疗。

五、未来展望与建议针灸治疗作为中医的瑰宝,在现代社会中具有重要的地位和作用。

随着科技的发展和人们健康观念的提高,针灸治疗将会得到更广泛的关注和应用。

第1篇自古以来,中医针灸就被人们视为一门神奇而神秘的技艺。

在我国,针灸已有数千年的历史,其独特的疗效被无数患者所认可。

近年来,随着科技的进步和医学的发展,针灸疗法也得到了越来越多的关注。

我有幸在生病期间接受了针灸治疗,经过一段时间的调理,我的病情得到了明显的改善。

在此,我想分享一下自己的生病针灸感悟心得体会。

一、针灸的神奇疗效在我生病之前,我对针灸并没有太多的了解。

然而,在病痛的折磨下,我决定尝试一下针灸治疗。

起初,我对针灸的效果持怀疑态度,但当我真正体验过针灸的神奇疗效后,我深深地被其折服。

针灸治疗过程中,我感受到了针灸师精湛的技艺。

他们凭借丰富的经验和敏锐的触觉,准确找到穴位,用银针轻轻刺入。

在针灸过程中,我并未感受到太多的疼痛,反而有一种轻松、舒适的感觉。

针灸师告诉我,针灸可以通过刺激穴位,疏通经络,调和气血,从而达到治疗疾病的目的。

经过一段时间的针灸治疗,我的病情得到了明显的改善。

原本疼痛难忍的部位变得舒缓,身体状态逐渐恢复。

这让我对针灸的疗效有了更深刻的认识。

针灸不仅能够治疗疾病,还能够改善人体的整体健康状况,提高生活质量。

二、针灸的养生保健作用在针灸治疗的过程中,我逐渐了解到针灸的养生保健作用。

针灸不仅能够治疗疾病,还能够增强人体的免疫力,预防疾病的发生。

首先,针灸可以调节人体的内分泌系统。

通过刺激穴位,针灸可以促进激素的分泌,调节人体的生理功能。

这对于保持身体健康、预防疾病具有重要意义。

其次,针灸可以改善血液循环。

针灸能够疏通经络,促进气血运行,从而改善血液循环。

这对于预防和治疗心脑血管疾病、提高心血管功能具有积极作用。

此外,针灸还可以调节人体的免疫系统。

针灸可以增强机体对病原微生物的抵抗力,提高免疫力。

这对于预防感冒、流感等常见疾病具有很好的效果。

三、针灸的注意事项在体验针灸治疗的过程中,我也总结了一些针灸的注意事项,以供大家参考。

1. 选择正规的针灸机构。

在针灸治疗过程中,选择一个正规的针灸机构至关重要。

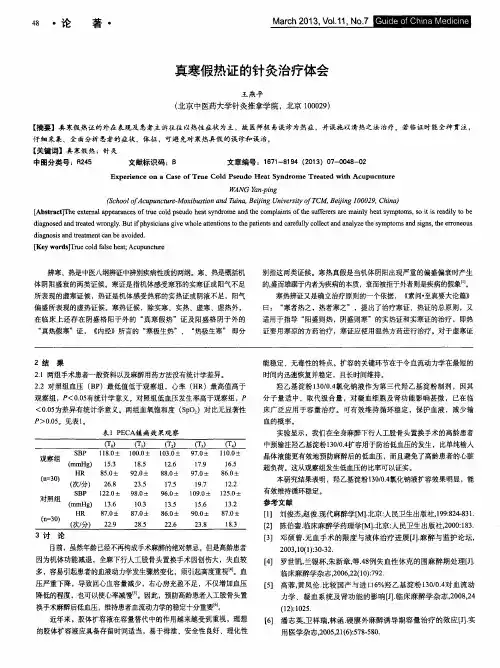

辨治真寒假热”证:头痛眩晕,盗汗胸痛,真假虚实5例“真寒假热”证“真寒假热”证,内有真寒而外却见假热的症候,是由于机体内阴寒过盛,阳气衰微,致使升降失常,阴阳之气不相顺接,形成盛阴把衰阳格拒于外的阴盛格阳之势。

临床辨证施治,必须辨清寒热真伪,方可切中病情。

现将罗老师在临证上辨治“真寒假热”证的经验,略举数例介绍如下:头痛(1)头痛(肾阳不足,命门火衰,格阳于外)吴某,女,46岁。

头痛眩晕1月,面色时有潮红,唇燥口干,被诊为肝风内动之头痛眩晕,服天麻钩藤饮等清热泻火方药治疗无效。

今来求诊,症见头痛隐隐,4天来加重,并见眩晕,腰膝酸软,畏寒肢冷,神疲气短,面色时有潮红,小便长淸,舌淡苔白,脉沉细。

中医诊断:头痛。

病因病机:肾阳不足,命门火衰,阴寒内盛,上冲清窍所致。

治法:补肾助阳,散寒通窍,益火之源,以消阴翳。

方予金匮肾气丸加味:熟地黄20克、山茱萸30克、桂枝30克、制附子30克、牡丹皮10克、泽泻30克、淮山20克、全蝎15克、大蜈蚣5条、当归15克、川芎30克、仙茅15克、仙灵脾10克、韭子15克。

2周后二诊证见头痛、眩晕减轻,予上方加减。

随诊3月肾阳虚所有症状均基本上消除。

头痛体会:该患者面红、潮热、唇燥口干看似阴虚潮热,但细察其症并有畏寒肢冷、小便长清、舌淡、脉沉细等症实属阴寒内盛之“真寒”证。

其素体阳虚久病,加之过服生冷寒凉,损及肾阳,肾阳虛衰,腰膝失于温养,故腰膝酸软;肾阳不足,温煦失职,阴寒内盛,故畏寒肢冷;阳虚不能鼓舞气血,则神疲气短;肾阳衰惫,致阴盛格阳,故见面色时有潮红,唇燥口干;肾阳不足,温化无力,故小便长清;舌淡苔白,脉沉细均为肾阳不足之象;肾阳不足,命门火衰,阴寒内盛,上冲清窍,阻闭脉络,淸窍不利,则头痛隐隐、眩晕。

前用天麻钩藤饮等清热泻火方药治疗无效,而用金匮肾气丸加味补肾助阳,散寒通窍,活血通络治之,疗效显著。

方中熟地黄滋阴补肾;山茱萸、淮山、当归补肝脾而益精血;制附子、桂枝性辛热,助命门以温阳化气;泽泻利水渗湿泄浊;牡丹皮清泄肝火;蜈蚣、全蝎宣通血脉,行血活血,性善走窜,引药人络;川芎活血行气,祛风止痛;仙茅、仙灵脾、韭子相合,温补肝肾,壮阳固精。

2024年针灸治疗学习心得总结针灸治疗学习心得总结(2024年)随着健康意识的提高和人们对身体自愈能力的认可,针灸治疗作为一种传统的中医疗法,在2024年得到了更广泛的关注和应用。

在过去的一年里,通过系统学习和实践,我对针灸治疗有了更深入的了解和体会。

现将我的学习心得总结如下。

首先,我深刻认识到针灸治疗的理论基础是中医的整体观念。

中医重视人与自然环境的相互关系,强调人体各器官之间的相互联系。

针灸治疗通过调整身体内部的阴阳平衡,促进气血流通,以达到治疗疾病的目的。

这种整体观念与西方医学的疾病分型和症状治疗截然不同,使我领悟到了中医学的独特性和深奥之处。

其次,我在学习中发现针灸治疗具有较好的疗效和安全性。

通过针刺刺激穴位,可以调节人体的神经、内分泌、免疫等系统,促进身体自愈机能的启动。

我在实践中亲眼见证了许多患者在接受针灸治疗后病情明显改善的情况。

与西药治疗相比,针灸治疗既能解决表面症状,又能调理身体内部的功能,形成了一个良性循环。

而且针灸治疗的副作用较小,适用范围广,特别适合一些慢性疾病的治疗。

这些事实让我对针灸治疗的前景和应用价值充满信心。

另外,我也深刻意识到针灸治疗是一门艺术性较强的学科。

针灸师需要具备扎实的理论基础和丰富的临床经验,同时要具备灵敏的触觉和辨证能力。

在实践中,我时常碰到一些疑难病例,需要运用自己的智慧和经验来解决。

每一个患者都是一个独特的个体,需要因人而异的针灸方案。

这使我明白了针灸治疗并非机械性的刺激,而是一门综合艺术。

在学习中,我还了解到针灸治疗的方法和技巧是多种多样的。

除了传统的手法,还有电针、温针、火针等多种辅助工具。

这些方法的应用需要我们把握适应症和操作要领,同时也需要不断吸取经验和学习先进的技术。

比如,在2024年针灸治疗学习中,我学会了使用激光针灸技术,并且在多个临床案例中获得了良好的疗效。

最后,我相信针灸治疗的未来会更加的广阔。

随着科技的进步,针灸治疗也不断创新和发展,涌现出许多新的技术和理论。

针灸治疗学习心得总结5篇第1篇示例:针灸治疗是中医传统疗法之一,通过在人体特定穴位上刺入针头并加以适当的操作来治疗疾病。

在学习针灸治疗的过程中,我深感其独特的学问和神奇的疗效,以下是我对针灸治疗学习心得的总结。

学习针灸治疗需要有扎实的理论基础。

针灸治疗是一门学问,需要掌握相关的理论知识才能正确地运用在实践中。

在学习的过程中,我学习了针灸的起源和发展历史、针灸的基本理论和原则、针灸的操作方法等内容,这些理论知识为我正确地使用针灸治疗提供了重要的指导。

学习针灸治疗需要具备一定的操作技能。

针灸治疗是通过在人体特定的穴位上刺入针头来治疗疾病,这就要求针灸师必须具备熟练的操作技能。

在学习的过程中,我通过实际操作练习,逐渐掌握了针灸的操作技巧,包括插针的深浅、用力的轻重、操作的速度等,从而提高了我的实际操作能力。

学习针灸治疗需要注重实践经验的积累。

针灸治疗是一门实践性很强的学问,只有通过不断实践,才能积累经验并提高技术水平。

在学习的过程中,我积极参与临床实习,通过为患者施以针灸治疗,不断积累实践经验,同时也学到了许多临床应用技巧,为将来成为一名合格的针灸师做好准备。

学习针灸治疗需要不断学习和探索。

针灸治疗是一门博大精深的学问,要想在这个领域有所成就,就必须保持学习的态度,不断更新知识,探索未知领域。

在学习的过程中,我不仅学习了传统的针灸治疗方法,还了解了现代针灸学的新进展和研究成果,这些都极大地丰富了我的学识,也拓宽了我的思路。

学习针灸治疗是一项很有挑战性的工作,但也是一项很有意义和价值的事业。

通过学习,我不仅对针灸治疗有了更深入的理解,还得到了宝贵的经验和技巧,希望未来能够在这个领域中取得更大的成就,为帮助更多的患者恢复健康而努力奋斗。

【字数:469】第2篇示例:针灸治疗是一种源远流长的中医疗法,通过在人体穴位上刺激,调理身体的气血流动,达到治疗病症的目的。

在学习针灸治疗的过程中,我深刻体会到了它的神奇和独特之处,下面我将分享一下我的学习心得总结。

中医辨证施治寒热虚实等辨证与针灸治疗中医作为中国传统医学的重要组成部分,其辨证施治的理论与技术一直以来都备受关注。

其中,寒热虚实是中医辨证的重要内容之一。

针灸作为中医的一种独特疗法,也在寒热虚实辨证中发挥着重要的作用。

本文将重点探讨中医辨证施治寒热虚实等辨证与针灸治疗的相关内容。

一、寒热虚实的辨证1. 寒热辨证根据中医理论,人体内外的寒热是指人体阴阳失衡所产生的不同症状。

寒症的特点是寒冷感明显,喜温怕冷,四肢发凉等;热症的特点是身体发热,口渴喜饮冷水,大便干结等。

中医辨证施治寒热辨证的核心在于寻找病因,判断病情,进而确定相应的治疗方法。

2. 虚实辨证虚实是中医辨证的另一个重要方面。

实证主要表现为症状明显,病情较重,如高热、炎症等;虚证则主要表现为症状较轻,病情较轻,如乏力、气短等。

中医辨证施治虚实辨证需要根据患者的具体症状,调节阴阳平衡,选择相应的治疗方法。

二、针灸治疗的作用针灸作为中医的独特技术之一,在中医辨证施治寒热虚实等辨证中发挥着重要的作用。

1. 针灸调节体温针灸可以通过调节人体的经络系统、气血运行等,以达到调节体温的作用。

对于寒火偏盛导致的热症,针灸可以疏通经络、凉血解毒,以起到清热的作用;对于阳虚导致的寒症,针灸可以温经散寒,以起到温暖身体的作用。

2. 针灸调节阴阳平衡针灸可以通过刺激穴位,调节阴阳平衡,改善人体的阴阳失衡症状。

针灸可以通过祛寒散热,调节阴阳平衡,从而改善寒热虚实等辨证的症状。

3. 针灸增强免疫力针灸可以通过调节人体的免疫系统,增强人体的抵抗力。

对于寒热虚实等辨证引起的不同症状,针灸可以改善体质,增加人体的免疫力,提高身体对疾病的抵抗力。

三、针灸治疗寒热虚实等辨证的具体方法1. 寒热虚实辨证针灸方法针灸治疗寒热虚实等辨证的具体方法需根据患者的具体症状而定。

对于寒症,可以选择温经散寒的穴位进行针灸,如足三里、关元等;对于热症,可以选择清热解毒的穴位进行针灸,如大椎、内关等。

中医寒热辨证方法(通俗易懂)什么是寒热辨证?寒热辨证的具体内容和临床意义各是什么?这是本文要讲述的内容。

寒热是辨别疾病性质的纲领。

疾病的性质不只是为寒为热。

《景岳全书·传忠录》说:“寒热者,阴阳之化也。

”《类经·疾病类》亦说:“水火失其和,则为寒为热。

”由于寒热较突出地反映了疾病中机体阴阳的偏盛偏衰,病邪基本性质的属阴属阳,而阴阳是决定疾病性质的根本,所以说寒热是辨别疾病性质的纲领。

病邪有阳邪与阴邪之分,正气有阳气与阴液之别。

阳邪致病导致机体阳气偏盛而阴液受伤,或是阴液亏损而阳气偏亢,均可表现为热证;阴邪致病容易导致机体阴气偏盛而阳气受损,或是阳气虚衰而阴寒内盛,均可表现为寒证。

所谓“阳盛则热,阴盛则寒”、“阳虚则寒,阴虚则热”即是此义。

说明从分析病邪的属阴属阳与分析机体阴阳的盛衰,所得寒证、热证的认识是基本一致的。

恶寒(及畏冷)、发热与八纲辨证的寒证、热证,既有联系又有区别,二者不能混同。

恶寒、发热只是疾病的现象,疾病所表现的寒热征象可有真假之别,而寒证、热证则是对疾病本质认识的判断。

寒热辨证是辨别疾病性质的两个纲领。

寒证与热证反映机体阴阳的偏盛与偏衰。

阴盛或阳虚者,表现为寒证;阳盛或阴虚者,表现为热证。

寒热辨证是辨明疾病性质属寒或属热,为散寒或清热提供治疗依据。

一、辨寒证寒证是指感受寒邪,或机体阴盛、阳虚所表现的证候。

多因外感寒邪,或因内伤久病,阳气耗伤,或过食寒凉生冷,阴寒内盛所致。

【临床表现】各类寒证临床表现不尽一致,常见的有:恶寒喜暖,面色㿠白,肢冷蜷卧,口淡不渴,痰、涎、涕清稀,小便清长,大便稀溏,舌苔白而润滑,脉迟或紧等。

【机制分析】由于寒邪遏制阳气,或阳虚阴寒内盛,形体失却温煦,故见恶寒、畏冷、肢凉、冷痛、喜暖、蜷卧等症;寒不消水,津液未伤,故口不渴,痰、涎、涕、尿等分泌物、排泄物澄澈清冷,苔白而润。

【辨证要点】本证的临床辨证要掌握以下两点。

①本证以阴寒内盛或阳气不足为主要病机。

中医辨证的尖端:真寒假热与真热假寒(上)⽂:杏林箫客⼀、真寒假热:所谓真寒假热,即内有真寒⽽外显假热的证候。

其病机在于:肾阳极虚,阴寒内盛,以致阳⽓不能内守⽽逃逸。

阳不归根,失其本位。

阳⽓逃逸,有四个途径:元阳上浮于头⾯、元阳外逸于体表、元阳内滞于胸膈、元阳远遁于肢末。

⽃转星移,寒来暑往。

天地之间,每当季节更替之际,阴晴变化之时,冷热之⽓,升降沉浮,彼此相逐,对流对冲,势强者居,势弱者去,⼈体亦然如此。

阳盛逐阴,阴盛逐阳,由此产⽣种种变证,常常⼤违常理,⾮⽐寻常。

庸者不识,每见假热之象,即予清热之品,误⼈者多。

是故,“真寒假热”与“真热假寒”容易出错,是中医辨证的尖端,犹需慧眼。

欲辨证精准,⾸先当深究其理。

1、元阳上浮于头⾯:元阳上浮,客居于头额⾯、眼⿐⽿⾆唇齿喉等部位,常常表现为“上热下寒”。

上热者:或头额微汗,或两颧嫩红,或⽬⾚,或⿐衄,或⽿红⽿痒⽿肿,或⾆红少苔,或剥苔,或⾆红少津、甚或起刺,或齿龈肿痛,或唇⼲唇焦起⽪,或喉⼲喉涩喉痛,或⼝微渴、不多饮等,凡此种种,多为假热之象。

下寒者:⼤便稀溏、⼩便清长、双⾜冷凉,此为真寒之兆。

诸症并⾮⼀⼀俱全,⽽是或隐或显,故当仔细分辨之。

2、元阳外逸于体表:常常表现为“表热⾥寒”。

表热者,症状主要表现为“发热、汗出”。

其发热,或低热不⽌、或⾼热不退;甚⾄⾝热如焚,躁热异常,欲脱⾐贴地,下河⼊井,以求暂缓。

或⾝虽热却喜重⾐厚被,《伤寒论》中说:病有⾝⼤热,反欲得⾐者,此寒在⾻髓,热在⽪肤也。

另:或出汗,其汗不多。

或稍许汗出,或肌肤潮润。

⾥寒者: ⾆淡⼝和、溲清便润,饮⾷喜温,犹喜滚烫之热饮!3、元阳内滞于胸膈:元阳之⽓⼤衰,不敌阴寒⽽逃,犹如残兵败将,各⾃溃散。

元阳之⽓,或浮于上,或寄于表,或居于四肢末端,亦有就近安营扎寨,占⼭为王者。

⼼肾相交、胃为肾之关,元阳内滞于胸膈者,⼤多表现为内扰⼼胃。

残阳扰于⼼则⼼烦失眠、神昏躁动、谵⾔妄语;扰于胃则恶呕、呃逆、额汗,微渴⽽饮不多,微饥⽽⾷不多。

针灸治疗学习心得总结8篇篇1针灸治疗,作为中医的精髓之一,近年来在国内外得到了广泛的关注和应用。

作为一名热爱中医的青年,我也投身于针灸治疗的学习与实践中,并深刻体会到了其独特的魅力和深厚的文化底蕴。

一、针灸治疗的基本原理与技法针灸治疗,是通过在人体特定穴位上刺激,以达到调节人体阴阳平衡、疏通经络、扶正祛邪的目的。

在学习过程中,我首先掌握了针灸治疗的基本原理,包括经络学说、腧穴学说、阴阳五行学说等。

这些学说为针灸治疗提供了坚实的理论基础,使我能够更好地理解针灸治疗的本质和作用机制。

在技法方面,我学习了针刺、艾灸、拔罐等多种针灸技法。

通过反复练习和实际操作,我逐渐掌握了这些技法的要领和技巧,并能够熟练运用它们进行临床治疗。

二、针灸治疗的临床应用针灸治疗在临床上有着广泛的应用,可以治疗多种疾病。

在学习过程中,我通过阅读大量文献和观看教学视频,了解了针灸治疗在内科、外科、妇科、儿科等多个科室的应用情况和案例。

这些案例使我深刻体会到了针灸治疗的神奇之处,也激发了我进一步学习和探索针灸治疗的热情。

在实践过程中,我也遇到了一些挑战和困难。

例如,在针刺过程中,如何掌握针刺的深度和角度,以达到最佳的治疗效果;在艾灸过程中,如何控制艾灸的温度和时间,以避免烫伤患者等。

但是,通过不断学习和实践,我逐渐克服了这些困难,并取得了显著的治疗效果。

三、针灸治疗的未来展望随着科技的不断进步和中医的国际化发展,针灸治疗在未来有着广阔的发展前景。

作为一名针灸治疗的学习者,我认为针灸治疗的未来发展方向主要包括以下几个方面:一是继续深入研究针灸治疗的原理和技法,提高治疗效果和安全性;二是将针灸治疗与其他治疗方法相结合,形成综合治疗方案;三是推广针灸治疗的文化内涵和社会价值,让更多人了解和认可针灸治疗;四是加强国际交流与合作,推动针灸治疗的国际化发展。

四、结论与体会通过系统的学习和实践,我深刻认识到了针灸治疗的独特魅力和深厚文化底蕴。

作为一名青年中医爱好者,我决心将针灸治疗作为自己的专业方向之一,并为之不懈努力。

真寒假热(外阳内阴)真寒假热证,如同命理学中的从格。

寒者热之。

热者寒之,如同命理学中的正格。

真寒假热,外阳内阴,如同大离之卦。

当治对则成乾卦,当治错则成坤卦全阴死也。

《景岳全书·传忠录》:“寒热有真假者,阴证似阳,阳证似阴也。

盖阴极反能躁热,乃内寒而外热,即真寒假热也。

假热者,水极似火也。

凡病伤寒,或患杂证,有其素禀虚寒,偶感邪气而然者;有过于劳倦而致者;有过于酒色而致者;有过于七情而致者;有原非火证,以误服寒凉而致者,凡真热本发热,而假热亦发热,其证则亦为面赤躁烦,亦为大便不通,小便赤涩,或为气促咽喉肿痛,或为发热,脉见紧数等证。

昧者见之,但认为热,妄投寒凉,下咽必毙。

不知身虽有热而里寒格阳,或虚阳不敛者,多有此证。

”其证口虽干渴而不喜冷,即喜冷饮亦不多,或大便不实、先硬后溏,或小水清频,或阴枯黄赤,或气短懒言,或色黯神倦,或起倒如狂而禁之则止,或斑如蚊迹而浅红细碎,脉沉细迟弱,或虽浮大紧数而无力无神。

真寒宜温,用四逆汤、八味丸、理阴煎、回阳饮等方。

内有真寒,外见假热的证候。

其产生机理是由于阴寒内盛格阳于外,阴阳寒热格拒而成,故又称“阴盛格阳”,阴盛于内,格阳于外,形成虚阳浮越阴极似阳的现象,其表现如;身热,面色浮红,口渴,脉大等似属热证,但病人身虽热却反欲盖衣被,渴欲热饮而饮不多,面红时隐时显,浮嫩如妆,不象实热之满面通红,脉大却按之无力。

同时还可见到四肢厥冷,下利清谷,小便清长,舌淡苔白等症状。

以上之症状出现也不一定如书上所说的,每个人的个体差异是不同的,同样是真寒假热证,但出现症状也各有千秋。

所以,热象是假,阳虚寒盛才是疾病的本质。

一。

喻嘉言治徐国珍一案徐国桢,伤寒六七日,身热目赤,索水到前,复置不饮,异常大躁,将门牖洞启,身卧地上,辗转不快,更求入井。

一医汹汹,急以大承气与服。

喻诊其脉,洪大无伦,重按无力,谓曰:“此用人参附子干姜之证,奈何认为下证耶?”医曰:“身热目赤,有余之耶,躁急若此,再与姜附,逾垣上屋矣。

针灸治疗学习心得总结_治疗室科室总结全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:针灸治疗学习心得总结一、学习背景本人于某某年某月在某某医院进修学习了针灸治疗技术,这段时间的学习经历让我受益良多,对针灸治疗技术有了更加深刻的理解,并且在实践中获得了一定的经验。

下面是关于这段学习的心得总结。

二、学习内容1、理论学习在学习中我深刻理解了针灸对人体的调理作用,认识到针灸治疗是一门古老而又现代的医学技术。

通过饱满的理论课程,我对针灸的基本原理、穴位的定位和功能、针刺技术和治疗方法等都有了系统的了解。

2、实践操作在学习过程中,我有幸亲身操作过不少次的针灸治疗,熟练掌握了基本的穴位的取穴方法、毫针、火针、水针的使用技巧,以及针灸器械的选择与处理。

通过不懈地练习,我逐渐提高了自己的操作技巧和水平,也让我更加深刻地体会到针灸治疗的神奇之处。

三、学习心得1、针灸治疗需要严谨细心在实践中我发现,针灸治疗需要极大的细心与谨慎,一丝不苟地对待每一个细节,因为一个微小的差错就可能导致治疗效果的不同。

所以在每一次的操作中都需要认真、慎重,不得马虎,以避免给患者造成不必要的伤害。

2、学以致用,不断实践学以致用是一个不变的真理。

在学会了一定的理论知识和操作技巧后,我便开始了自己的实践操作,只有不断地在实践中积累经验,才能真正掌握针灸治疗的精髓。

在实践中不断总结经验,也在不断地提高自己的治疗水平。

3、针灸治疗是一门艺术在学习过程中我深深地感受到,针灸治疗本身是一门医学的艺术。

在临床上需按照患者的病情和个体特点综合施治,需要医生具备一定的临床经验和观察力,才能更好地运用针灸治疗技术,真正达到治疗效果。

了解患者的心理、情绪也是非常重要的,只有和患者充分沟通,才能达到最佳的治疗效果。

四、学习收获在这段时间的学习中,我不仅理论知识有了全新的视野和认识,更重要的是在实践中得到了不少经验和技巧。

通过不断练习和总结,我对针灸治疗有了更深刻的了解,同时也让我充分认识到了医者的责任与使命,对患者的治疗负责任,对自己的专业素养更加重视。

寒、热寒热是指病证的两种不同性质。

辨明寒证、热证,是治疗时选用寒药热药之依据。

一般应结合病人口渴和二便情况,四肢发冷、舌质、舌苔、脉象等表现加辨别。

一、寒证:凡由寒邪或机体的机能代谢活动过度衰退所引起的证候,均属寒证。

寒证通常有表寒、里寒之别,表寒见表证一节,里寒常表现为面色苍白,怕冷,四肢发凉,口不渴,喜热饮,小便清,大便溏,舌质淡,苔白滑,脉迟等。

治疗宜用温里法。

二、热证:凡由热邪或机体的机能代谢活动过度亢盛所引起的证候,均属热证。

热证通常有表热与里热之别,表热见表证一节;里热常表现为发热,口渴喜冷饮,面红,烦躁,尿少而赤,大便秘结,舌质红,苔干黄,脉洪大而数。

治疗宜用清法或泻下去。

注意:1. 热证多系热邪(温邪或暑邪)所引起,但也可由风、寒、湿诸邪转化而来,如外感风寒入里常可化热而成里热证。

2. 口渴、二便、舌苔、脉象为鉴别寒证与热证之重点。

3. 寒热真假:病情发展到严重阶段,有时会出现假象,即热证见寒象(真热假寒),寒证见热象(真寒假热)。

学应该仔细从脉象土体会之。

突破假寒、假热这些表面现象,抓住病证的本质,才能作出正确诊断。

临床上,除详审病人主要症状外,舌苔与脉象常常是辨别寒热真假的关键。

(1)真热假寒:手足冷,苔黑、脉细,似属寒证,但虽寒反不喜热,脉虽细但按之有力,舌苔虽黑并不湿润。

说明此为内热炽盛,外现假寒之象。

此乃由于内热亢盛,阳气郁而不伸,故见手足冰冷等现象,但必有口鼻气热、口渴喜冷、便干、尿少而赤、苔黑而干燥等症状。

(2)真寒假热:身热,面色浮红,口渴欲冷饮,苔黑,脉浮大下,苔黑但滑润,脉浮大但按之无力。

说明此为阴寒内盛,外现假热之象。

此乃由于阴盛于内,逼阳于外,故外见身热、面色浮红等假象,但必有口鼻气冷,饮水不多、喜热、小便清长、舌质胖嫩、苔黑而润等症状。

4. 寒热来杂:疾病可以单纯表现热证或寒证,亦可寒证与热证同时出现,如目赤、口干、咽痛,此为上热,同时又出现脘腹冷痛,便溏等下寒的症状,故称为上热下寒证。

发热的辩证施治及体会一、病因病机外感六淫之邪,风寒暑湿燥火,侵袭腠理,腠理闭塞,阳气不能宣通,卫阳郁而发热。

其中风暑燥火之邪,本身就属阳邪,阳盛则热,阳邪侵袭,阳气偏盛故发热,寒湿之邪,虽属阴邪,但它一方面可以郁遏卫阳,阳气失宣而发热;另一方面,寒湿之邪郁久而化热,亦可发热。

1.脏腑亏损阴虚则生内热,由于禀赋、七情、饮食、房劳等,导致脏腑气血津液亏损,阴精亏损不能制火,阳无所依,阳气升腾而发热;脾胃气虚,阳气内伤,不能升达,阳气陷入阴分而发热;脾肾阳虚,阴寒内盛,虚阳格拒于外,亦可发热。

2.气郁人体情志活动失调,导致肝气郁结,气郁可以化火生热。

3.食积脾胃虚弱,饮食不节,食积停滞,郁而化热。

4.瘀血由于产后瘀血停滞于内,气血不和郁而生热。

二、辩证施治就其病因分外感发热和内伤发热;就脏腑来分,有五脏六腑各种不同的发热;就外感温病分卫、气、营、血等。

但抓其要领,可以把发热分为实热和虚热,实热多系外感发热,虚热多系内伤发热。

实热类其特点病程较短,热度一般不高,多为外感六淫所致。

1.卫分证发热主证为发热,恶寒,身痛,脉浮。

A.风寒表证:发热轻,恶寒重,身痛,无汗或少汗,口不渴,苔薄白,脉浮紧,治宜辛温解表。

可用荆防败毒散加减,重者加麻黄、桂枝等;咳嗽重者加杏仁;头痛者加白芷、藁本。

B.风热表证:发热重,恶寒轻,汗出,口渴,苔薄黄,脉浮数,治宜辛凉解表。

表热轻者用桑菊饮,重者用银翘散加减。

发热重者可加生石膏、知母、黄芩等;热毒甚可加鱼腥草、野菊花、蒲公英、穿心莲、虎杖、鸭跖草;咳嗽甚者可加前胡、枇杷叶、贝母;口渴津伤者可加天花粉。

C.伤暑发热:夏天感冒发热,无汗或少汗,汗出不畅,身痛脘闷,纳差,苔薄白,脉浮数,治宜祛暑解表。

用新加香薷饮合六一散加减,暑邪夹湿而脘腹胀闷或泄泻者加藿香、厚朴、车前草、苍术;热重者可加生石膏、知母、黄芩、黄连等。

D.秋燥发热:秋天感冒,多低热,干咳少痰,口干咽痛舌红少苔欠润泽,脉数,治宜清肺润燥。

管光炜医案:真寒假热证医案辛巳年仲秋,青溪胡和清令正,35岁。

【辨治经过】患寒热1月有余。

延数医治皆不效,病趋恶化,转请管老诊治。

症见面赤壮热,口渴饮冷,便血色黑,狂躁无羞,欲裸体伏于井水中为快。

诊其左脉见伏,右脉虽浮大但按之无力,舌苔灰黑而润。

诊毕患者要喝冷水,便以生梨与之。

初似迫不及待,食至一半,即不欲食,强使食之,旋即吐出。

以指探其所吐,但觉冰冷。

管老遂曰:“此真寒假热也,须急回其阳。

”【处方】熟附子10克,淡干姜6克,炙甘草6克,参须10克,川黄连1.5克,肉桂6克,五味子5克,童便1盅。

煎后冷透频服。

1剂尽,狂躁即止。

次日复诊,但见形寒身倦,两脉沉细无力,舌苔白润。

原方续进1剂,诸症悉除。

再以理中、六君调理半月而愈。

【按语】此为管光炜先生医案。

真寒假热之证,每有“毫厘千里”之差。

非心细者无以洞察秋毫,非胆大者不能力挽其险。

管老说:“此案虽见热势猖獗,但脉伏苔润,即知为阴寒盛于内,虚阳格于外。

然壮热喜冷,狂躁声粗,真假尚难厘定。

故令食生梨,观其初喜后厌,且所吐冰冷,则知无误,故放胆给以温中回阳。

”方以四逆汤加参、桂温里回阳,佐五味子以收敛浮阳,少用黄连,并使冷服,乃反佐以防格拒致吐也。

而童便一味,使阴阳得以和合,故尽剂狂躁即止。

若见壮热狂躁,便以寒凉攻下,必致孤阳外脱,绝汗而亡。

(本文摘自:管济生.老中医管光炜经验举隅.江苏中医杂志,1997(6):1)|医家简介|管光炜(1911-1987),字雅楼,江苏溧水乌山乡人。

民国26年(1937)毕业于天津国医函授学校,民国36年获全国中医师考核合格证书。

解放后,他长期在东坝中医院任主治医师。

在医术上尤其推崇《医宗金鉴》和《脾胃论》二书,对其辨证施治的理论和方法。

临床治病,着重脾胃。

他常说:“脾胃乃仓库之官,健体之本。

治病如用兵,兵无粮草不行,人无胃气则殆。

”因此,“六君子汤”、“补中益气汤”等补脾益气之剂,被他灵活运用。

1981年被镇江地区评为名老中医。