最大最小距离算法

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:3

一、概述MATLAB是一种流行的数学软件,用于进行数值计算和数据可视化。

在许多科学和工程领域,MATLAB都被广泛地应用。

其中一个非常有用的功能就是计算两个区域的最小距离函数。

这个功能在图像处理、计算几何学和机器人学等领域都有着广泛的应用。

二、MATLAB中的最小距离函数在MATLAB中,可以使用内置函数或编写自定义函数来计算两个区域的最小距离。

下面我们将介绍MATLAB中计算最小距离的几种常见方法。

1. 使用内置函数MATLAB提供了一些内置函数来计算两个区域之间的最小距离,比如pdist2函数和bwdist函数。

pdist2函数可以用来计算两个不同数据集之间的距离,而bwdist函数则可以计算二进制图像中每个像素到最近的非零像素的距离。

这两个函数都是非常高效、准确的计算最小距离的工具。

2. 编写自定义函数除了使用内置函数,我们还可以编写自定义函数来计算两个区域的最小距离。

这种方法可以根据具体的问题需求进行灵活的定制,但是需要一定的编程能力。

通常可以使用广度优先搜索、最短路径算法或者动态规划等方法来编写自定义函数。

三、最小距离函数的应用最小距离函数在许多领域都有着重要的应用。

下面将介绍一些常见的应用场景。

1. 图像处理在图像处理中,最小距离函数可以用来计算图像中不同物体或区域之间的距离。

比如在医学图像中,可以用最小距离函数来计算肿瘤与周围组织的距离,以辅助医生进行诊断。

2. 计算几何学在计算几何学中,最小距离函数可以用来计算两个几何体之间的最短距离,比如计算两个多边形之间的最小距离。

这对于设计和制造工程师来说是非常重要的。

3. 机器人学在机器人学中,最小距离函数可以用来规划机器人的路径,以避免障碍物或与其他机器人发生碰撞。

这对于自动驾驶车辆和工业机器人来说有着重要的意义。

四、总结在MATLAB中,计算两个区域的最小距离函数是非常有用的功能,它可以用来解决许多现实生活中的问题。

通过内置函数或编写自定义函数,我们可以轻松地实现这一功能。

最短路径算法(dijkstra)经典例题

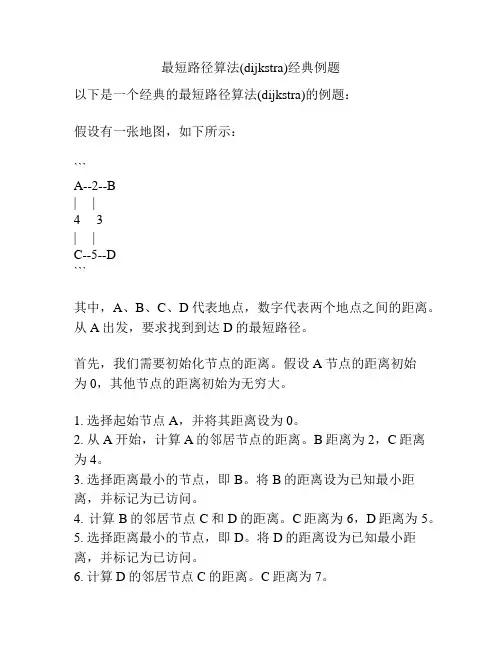

以下是一个经典的最短路径算法(dijkstra)的例题:

假设有一张地图,如下所示:

```

A--2--B

| |

4 3

| |

C--5--D

```

其中,A、B、C、D代表地点,数字代表两个地点之间的距离。

从A出发,要求找到到达D的最短路径。

首先,我们需要初始化节点的距离。

假设A节点的距离初始

为0,其他节点的距离初始为无穷大。

1. 选择起始节点A,并将其距离设为0。

2. 从A开始,计算A的邻居节点的距离。

B距离为2,C距离

为4。

3. 选择距离最小的节点,即B。

将B的距离设为已知最小距离,并标记为已访问。

4. 计算B的邻居节点C和D的距离。

C距离为6,D距离为5。

5. 选择距离最小的节点,即D。

将D的距离设为已知最小距离,并标记为已访问。

6. 计算D的邻居节点C的距离。

C距离为7。

7. 选择距离最小的节点,即C。

将C的距离设为已知最小距离,并标记为已访问。

8. 计算C的邻居节点B和D的距离。

B距离为9,D距离为12。

9. 选择距离最小的节点,即B。

将B的距离设为已知最小距离,并标记为已访问。

10. 到达目标节点D,找到最短路径。

最终的最短路径为A -> B -> D,距离为2 + 3 = 5。

在实际应用中,为了更高效地计算最短路径,可以使用优先队列或者最小堆来实现节点的选择过程。

求实际距离的计算公式在现代社会中,我们经常需要计算两个物体之间的距离,这个距离可以是直线距离,也可以是曲线距离。

在实际应用中,我们需要使用一些数学公式来计算这些距离。

本文将介绍一些常用的求实际距离的计算公式。

1. 直线距离的计算公式直线距离是两个点之间的最短距离,也称为欧几里得距离。

在平面直角坐标系中,两个点的坐标分别为(x1, y1)和(x2, y2),则它们之间的直线距离为:d = √[(x2 - x1)² + (y2 - y1)²]其中,√表示开方运算。

例如,假设有两个点A(2, 3)和B(5, 7),则它们之间的直线距离为:d = √[(5 - 2)² + (7 - 3)²] = √(9 + 16) = √25 = 5因此,点A和点B之间的直线距离为5个单位。

2. 曲线距离的计算公式曲线距离是两个点之间的实际距离,也称为测地线距离。

在地球表面上,两个点的经纬度分别为(λ1, φ1)和(λ2, φ2),则它们之间的曲线距离为:d = R × arccos(si n φ1 × sin φ2 + cos φ1 × cos φ2 × cos(λ2 - λ1))其中,R为地球半径,约为6371千米;arccos为反余弦函数,其结果为弧度制。

例如,假设有两个城市A和B,它们的经纬度分别为A(39.9042°N, 116.4074°E)和B(31.2304°N, 121.4737°E),则它们之间的曲线距离为:d = 6371 × arccos(sin 39.9042 × sin 31.2304 + cos 39.9042 × cos31.2304 × cos(121.4737 - 116.4074))≈ 1068.5因此,城市A和城市B之间的曲线距离约为1068.5千米。

直线度计算方法

直线度是衡量一个物体、平面或轴线在空间中是否符合理想直线状态的一个技术参数。

其计算方法可以根据实际情况采用不同的测量技术和数学处理方法,以下是一些常见的直线度计算方法:

1、两点法:通过测量两个特定点之间的连线与理论直线的偏差来评估直线度。

通常适用于短距离且要求精度不高的场合。

2、最小区域法(Best Fit Line):

对于多个数据点,可以通过拟合一条最佳拟合直线(又称最小二乘直线),然后计算各个数据点到该直线的距离,取所有偏离值中的最大绝对值作为直线度误差。

3、端点连线法:

测量直线两端点,并连接起来形成理论直线,再测量实际轮廓线上各点与此直线的垂直距离,所有这些距离的最大差值即为直线度误差。

4、最小条件法:

在实际测量过程中获取一系列离散点,使用统计学的方法找到能够包容所有点并使其到此直线的平方和最小的直线,计算其他点到这条直线的偏差以评价直线度。

5、圆柱度仪测量法:

对于轴类零件,可利用高精度的圆柱度仪进行测量,仪器会根据被测轴表面的实际轮廓自动计算出直线度误差。

6、激光跟踪仪或三坐标测量机:

利用精密测量设备如激光跟踪仪或三坐标测量机,采集大量数据点后,

通过软件分析得出直线度误差。

7、影像测量技术:

通过光学影像测量系统对工件轮廓进行连续扫描,软件算法将根据扫描数据计算直线度误差。

无论哪种方法,最终都是通过对比实际测量结果与理想直线之间的差异,确定直线度是否满足设计要求。

k-center-greedy原理

K-Center-Greedy是一种常见的贪心算法,用于解决K-Center

问题。

K-Center问题是指在给定一组点和一个整数K的情况下,找

到K个点作为中心,使得这K个点到其他所有点的最大距离最小。

K-Center-Greedy算法的基本原理如下:

1. 初始化:选择一个点作为初始中心点,并将其加入中心点集

合C。

2. 迭代:重复以下步骤直到找到K个中心点:

a. 对于每个非中心点P,计算P到C中所有点的最小距离,选择最大的距离作为当前点P到中心点集合C的距离。

b. 选择距离最大的点作为新的中心点,并将其加入中心点

集合C。

3. 输出:返回中心点集合C作为解。

K-Center-Greedy算法的核心思想是通过贪心的方式逐步选择

距离最远的点作为中心点,以使得选择的中心点集合能够覆盖到其

他所有点,并且最大距离最小。

K-Center-Greedy算法的时间复杂度是O(K(N-K)N),其中N是

点的总数。

这是因为在每次迭代中,需要计算每个非中心点到中心

点集合的距离,共需计算(K(N-K))次。

同时,还需要选择距离最大

的点作为新的中心点,这需要遍历所有非中心点,共需遍历N次。

K-Center-Greedy算法的优点是简单易实现,并且在许多实际

问题中表现良好。

然而,该算法可能不一定能够找到全局最优解,

因为它是基于局部最优选择的贪心算法。

为了得到更好的解,可以

尝试使用其他启发式算法或者精确算法来解决K-Center问题。

最短路径问题求解方法最短路径问题是在图中找到两个顶点之间最短路径的问题。

在现实生活和计算机科学领域中,最短路径问题有很多应用。

比如,地图导航系统需要找到从一个位置到另一个位置的最短路径;计算机网络中需要找到两台主机之间最快的通信路径。

本文将介绍三种经典的最短路径问题求解方法:Dijkstra算法、Bellman-Ford算法和Floyd-Warshall 算法。

Dijkstra算法:Dijkstra算法是解决单源最短路径问题的一种常用算法。

它从给定的起始顶点开始,逐步找到其他顶点之间的最短路径。

算法的基本思想是维护一个距离数组,记录起始顶点到其他顶点的最短距离。

然后,选择当前距离最小的顶点作为下一个中间顶点,更新与该顶点相邻的顶点的最短距离。

重复这个过程,直到所有顶点都已被遍历。

Bellman-Ford算法:Bellman-Ford算法是一种解决单源最短路径问题的经典算法。

与Dijkstra算法相比,Bellman-Ford算法可以处理带有负权边的图。

算法的基本思想是进行多轮松弛操作,通过不断地更新边的权值,逐步逼近最短路径。

算法首先初始化距离数组,将起始顶点到其他顶点的距离设置为无穷大,然后进行多轮松弛操作,直到没有可更新的边或者找到负环。

Floyd-Warshall算法:Floyd-Warshall算法是解决多源最短路径问题的一种常用算法。

它可以找到图中任意两个顶点之间的最短路径。

算法的基本思想是利用动态规划的思想,通过定义一个二维数组,记录任意两个顶点之间的最短距离。

然后,通过不断更新这个数组,逐步迭代得到最终的最短路径。

这三种算法各有特点,适用于不同场合的最短路径问题。

Dijkstra算法适用于解决从单个顶点到其他顶点的最短路径问题,且图中没有负权边;Bellman-Ford算法适用于解决带有负权边的最短路径问题;Floyd-Warshall算法适用于解决任意两个顶点之间的最短路径问题。

勾股定理最短路径引言勾股定理是初中数学中的重要定理之一,它描述了直角三角形中三条边之间的关系。

而最短路径是图论中的一个经典问题,它涉及寻找两个顶点之间最短的路径。

本文将探讨如何利用勾股定理来解决最短路径问题。

最短路径问题最短路径问题是在一个图中寻找两个顶点之间的最短路径。

在图论中,图由一组顶点和一组边组成,边连接两个顶点并表示它们之间的关系。

最短路径问题有着广泛的应用,例如在网络路由、物流规划和导航系统中都需要找到最短路径。

勾股定理勾股定理是由古希腊数学家毕达哥拉斯提出的。

它表述为:直角三角形的斜边的平方等于两个直角边的平方和。

即a2+b2=c2,其中c为斜边的长度,a和b为两个直角边的长度。

最短路径算法解决最短路径问题的算法有很多种,其中最著名的一种是迪杰斯特拉算法。

该算法通过动态规划的思想,逐步更新起始点到其他所有点的最短路径。

具体步骤如下:1.创建一个集合S,用于存放已经找到最短路径的顶点。

2.初始化起始点到其他所有点的距离为无穷大,起始点到自身的距离为0。

3.选择一个距离最小的顶点v,将其加入集合S。

4.更新起始点到v的邻接点的距离,如果经过v的路径比当前路径短,则更新距离。

5.重复步骤3和4,直到集合S包含了所有顶点。

6.最终得到起始点到其他所有点的最短路径。

勾股定理最短路径算法在某些特殊情况下,我们可以利用勾股定理来求解最短路径问题。

假设我们有一个平面上的图,其中每个顶点表示一个点的坐标,边表示两个点之间的距离。

如果我们要求解从起始点到目标点的最短路径,并且只能沿着直角边移动,那么我们可以利用勾股定理来解决这个问题。

具体步骤如下:1.将平面上的点表示为二维坐标(x,y),其中x和y分别表示点在x轴和y轴上的坐标。

2.计算起始点到所有其他点的直线距离,并将其作为初始最短路径。

3.对于每个顶点,计算其到目标点的直线距离,并利用勾股定理计算出最短路径。

4.选择最短路径最小的顶点作为下一个移动的目标点。

2 算法比较

(1)Dijkstra 算法的基本思想是: 以为起点, 从图中找出与其距离最短的顶点。

假设该点为, 然后再以作为参照点, 从余下的顶点中找出与其距离最短的顶点, 依次类推。

直到所有的顶点都对比完为止。

至止, 到各顶点的最短距离就已经求出来了。

至于具体的最短路径, 常用的方法是“反向追踪法”。

即从终点出发, “顺藤摸瓜”找到最短距离上的各个点, 按照有向图的方向, 就可以得到最短路径。

(2)Floyd 算法的基本思想是: 从到的最短路径是以下各种可能路径中的长度最小的那条。

若<,>存在, 则存在路径{, }。

( 路径中不含有其它顶点)

若<,>, <,>存在, 则存在路径{, , }。

( 路径中所含顶点序号不大于1)

若<,…,>, <,…>存在, 则存在一条最短路径{,……}。

( 路径中所含顶点序号不大于2)依次类推, 则到的最短路径应是上述这些路径中路径长度最小者。

两种算法的基本思想不同, 导致了两种算法结果的不同。

对于Dijkstra 算法而言, 其结果是可求出从某一个顶点到其余各顶点的最短路径。

而Floyd 算法的结果是可以得出图中任意两对顶点之间的最短路径。

而且由于基本思想不同, 它们的算法也大相径庭。

(原创实用版3篇)编写:_______________审核:_______________审批:_______________单位:_______________时间:____年___月___日序言以下是小编为大家精心编写的3篇《方格路线最短计算方法》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

下载后,可根据实际需要进行调整和使用。

(3篇)《方格路线最短计算方法》篇1方格路线最短计算方法通常是指在网格地图上计算两点之间的最短路径。

有一种经典的算法叫做 Dijkstra 算法,它可以用来解决这个问题。

Dijkstra 算法的主要思想是贪心。

首先,将起点到起点的距离设为 0,其他点的距离设为无限大(表示还未到达)。

然后,从起点开始,依次考虑每一个与起点距离最小的点。

对于每个这样的点,计算从起点到这个点的距离,并与当前已知的最短距离进行比较。

如果这个点还没有被考虑过,那么更新这个点到终点的距离。

如果这个点已经被考虑过,那么比较新计算的距离和已知的最短距离,选择更小的那个。

接着,从这个点出发,考虑它的所有相邻点。

对于每个相邻点,计算从起点到这个点的距离,并与当前已知的最短距离进行比较。

如果这个点还没有被考虑过,那么更新这个点到终点的距离。

如果这个点已经被考虑过,那么比较新计算的距离和已知的最短距离,选择更小的那个。

重复上述步骤,直到终点被考虑过为止。

此时,终点到起点的最短距离就是算法的输出结果。

需要注意的是,Dijkstra 算法是一种增广路算法,它只能解决单源最短路径问题。

《方格路线最短计算方法》篇2方格路线最短计算方法通常是指在网格地图上计算两点之间的最短路径。

这是一种常见的图形算法,有很多种实现方法,如著名的 Dijkstra 算法、A* 算法、Floyd-Warshall 算法等。

这里简要介绍其中两种常用的方法:Dijkstra 算法和 A* 算法。

1. Dijkstra 算法:Dijkstra 算法是一种贪心算法,用于寻找图中两个节点之间的最短路径。

dijkstra算法公式

Dijkstra算法是一种用于解决最短路径问题的经典算法。

它的主要目标是找到一个节点到图中所有其他节点的最短路径。

算法的公式可以表示为:

1. 创建一个包含所有节点的集合Q,并将起始节点标记为0。

2. 初始化一个距离数组dist,用于存储每个节点到起始节点的最短距离。

将起始节点的距离设为0,其余节点的距离设为无穷大。

3. 当Q集合非空时,执行以下步骤:

a. 从dist数组中选择距离最小的节点u,并将其从Q中移除。

b. 遍历u的所有邻居节点v,计算节点v到起始节点的距离new_dist。

如果new_dist小于dist[v],则更新dist[v]为new_dist。

4. 重复步骤3,直到Q集合为空。

在实际应用中,Dijkstra算法的实现通常使用优先队列来选择最小距离节点,以提高算法的效率。

算法的核心思想是不断更新节点的最短距离,直到找到所有节点的最短路径。

除了计算最短路径之外,Dijkstra算法还可以用于解决其他问题,例如图的连通性问题和网络流量优化问题等。

然而,需要注意的是,Dijkstra算法只适用于没有负权边的图。

如果图中存在负权边,那么需要使用其他算法,如Bellman-Ford算法或SPFA算法来解决最短路径问题。

总之,Dijkstra算法是一种非常实用的算法,它能够解决最短路径问题,并在实际应用中发挥重要作用。

通过理解和掌握Dijkstra算法的公式,我们可以更好地应用它来解决各种实际问题。

求点到空间参数曲线最小距离的几种算法伍丽峰;陈岳坪;谌炎辉;王虎奇【摘要】A mathematical model of the minimum distance between a point and a spatial parametric curve is established and three algorithms are presented for calculating the distance.These algorithms are: the quick iteration method based on geometric characteristics, the combination of golden section method and quadratic interpolation method and the grid method based on optimization method.Their properties and application scope are also compared and discussed.By programming,the calculating for minimum distance from a point to a complex curve isrealized.Moreover the calculation precision and running time are com-pared among them.The effectiveness of the algorithms is verified by a series of tests to be practical,which can be applied to surface and curve matching and some relevant data processing of three coordinate mea-suring machines with its high precision in computation.%建立了点到空间参数曲线最小距离的数学模型,提出了计算点到空间参数曲线最小距离的三种算法,即基于几何特征的快速迭代法、基于最优化方法的黄金分割法与二次迭代法的组合法以及格点法,分析比较了这三种算法的特点和适用范围,编制了相应的计算机程序,实现了求点到复杂曲线的最小距离,并对三种算法的计算精度和运行时间作了比较.大量算例验证了算法的有效性,其计算精确度高,非常适用于曲面、曲线的匹配计算和三坐标测量机的点相关数据处理,在工程上具有一定的实用价值.【期刊名称】《机械设计与制造》【年(卷),期】2011(000)009【总页数】3页(P15-17)【关键词】参数曲线;最小距离;快速迭代法;黄金分割法;二次插值法;格点法【作者】伍丽峰;陈岳坪;谌炎辉;王虎奇【作者单位】广西工学院机械工程系,柳州545006;广西工学院机械工程系,柳州545006;广东工业大学机电工程学院,广州510006;广西工学院机械工程系,柳州545006;广西工学院机械工程系,柳州545006【正文语种】中文【中图分类】TH16;Q123.31 引言曲线和曲面的表示可以分为显示方程和隐式方程。

带权重的最短路径的计算公式

带权重的最短路径可以通过以下公式进行计算:

Dijkstra算法:

1. 初始化所有顶点的最短距离为无穷大,起始顶点的最短距离设为0。

2. 选择当前最短距离最小的顶点作为当前顶点。

3. 遍历当前顶点的所有邻居顶点,计算从起始顶点到邻居顶点的距离,如果该距离小于邻居顶点的最短距离,则更新最短距离。

4. 标记当前顶点为已访问。

5. 重复步骤2到步骤4,直到所有顶点都被访问过。

6. 最短路径的距离即为起始顶点到目标顶点的最短距离。

Bellman-Ford算法:

1. 初始化所有顶点的最短距离为无穷大,起始顶点的最短距离设为0。

2. 对所有边进行若干轮的松弛操作,每一轮松弛操作都遍历所有边,更新顶点的最短距离。

3. 如果在所有轮的松弛操作中,仍然存在可更新的最短距离,则表示图中存在负权回路,无法求得最短路径。

4. 最短路径的距离即为起始顶点到目标顶点的最短距离。

以上算法中,权重可以表示距离、时间、费用等不同的度量指标,根据具体问题选择合适的权重。

距离求和多个点最短算法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:距离求和多个点最短算法(sum of distances to multiple points shortest algorithm)是一种用于计算一个点到多个给定点的距离之和最短的算法。

这种算法在许多实际问题中都有广泛的应用,比如在路线规划、机器人导航、物流管理等领域。

通过找到一个点到多个给定点的距离之和最短的路径,可以帮助我们更高效地解决实际问题。

在距离求和多个点最短算法中,我们需要先给定多个点的坐标,然后再给定一个起始点,我们的目标是找到从起始点出发到达这些给定点的最短路径。

这种算法类似于最短路径算法,但不同的是,最短路径算法只需要找到一个点到一个点的最短路径,而距离求和多个点最短算法需要找到一个点到多个点的最短路径。

距离求和多个点最短算法有多种不同的实现方法,其中最常用的方法之一是贪心算法。

贪心算法是一种基于局部最优策略来进行全局最优化的算法,它通过每一步都选择当前最优的决策来逐步求解整个问题。

在距离求和多个点最短算法中,我们可以通过贪心算法来逐步选择路径上的下一个点,直到到达所有给定点为止。

另一种常用的方法是动态规划算法。

动态规划算法通常用于求解具有重叠子问题和最优子结构性质的问题,在距离求和多个点最短算法中,我们可以将问题分解为从起始点到每一个给定点的最短路径,并通过动态规划的方式来求解最终的最短路径。

除了贪心算法和动态规划算法,还有其他一些算法可以用于求解距离求和多个点最短问题,比如深度优先搜索算法、广度优先搜索算法、最短路径算法等。

这些算法各有优缺点,具体选择哪种算法取决于实际问题的特点和要求。

在实际应用中,距离求和多个点最短算法可以帮助我们更快速地规划最优路径,减少行车时间和耗费的资源。

比如在物流管理中,通过计算货物到多个客户的最短路径,可以实现快速配送,提高服务质量和客户满意度。

在机器人导航中,通过寻找最短路径可以使机器人更快地到达目的地,提高工作效率。

迪杰斯特拉算法原理一、概述迪杰斯特拉算法(Dijkstra's algorithm)是一种用于解决带权重图的最短路径问题的贪心算法。

该算法由荷兰计算机科学家艾兹赫尔·迪杰斯特拉在1956年提出,因此得名。

二、问题描述在一个带权重的图中,给定一个起点和一个终点,求起点到终点的最短路径。

三、算法流程1. 初始化对于每个顶点v,设置一个距离数组dist[v]表示从起点到v的距离。

初始时,将距离数组dist[v]设置为无穷大(除了起点),表示从起点到该顶点还没有找到最短路径。

2. 选择当前距离最小的顶点从未标记的顶点中选取一个距离起点最近的顶点u,并将其标记为已访问。

3. 更新与该顶点相邻的顶点的距离值对于所有与u相邻且未被标记过(即未访问)的顶点v,计算出从起始顶点经过u到达v的距离d[u]+w(u,v),如果该值小于目前已知的dist[v]值,则更新dist[v]为新值d[u]+w(u,v)。

4. 重复执行步骤2和3重复执行步骤2和3,直到所有顶点都被标记为已访问或者没有可达的未标记顶点。

5. 输出结果最后得到的距离数组dist即为起点到各个顶点的最短距离。

四、算法优化1. 堆优化在每次选择当前距离最小的顶点时,可以用堆来维护未访问的顶点集合,以提高算法效率。

具体地,将未访问的顶点放入一个最小堆中,每次从堆中取出距离起点最近的顶点u进行访问,并更新与u相邻的未访问顶点v的距离值。

2. 双向搜索在有些情况下,从起点和终点同时开始搜索可以加快算法运行速度。

具体地,设dist1[v]表示从起点到v的距离,dist2[v]表示从终点到v的距离,则当dist1[u]+w(u,v)+dist2[v]小于当前已知最短路径时,更新最短路径。

五、时间复杂度迪杰斯特拉算法时间复杂度为O(ElogV),其中E为边数,V为顶点数。

使用堆优化后可以将时间复杂度降低至O((E+V)logV)。

六、应用场景迪杰斯特拉算法常用于路由算法或作为其他图算法的子模块,如最小生成树算法和网络流算法等。

在信息论和通信领域,多码组的最小码距(或称Hamming距离)是一个非常重要的参数,它用来衡量编码的纠错能力和译码性能。

在实际应用中,如何高效地计算多码组的最小码距是一项非常具有挑战性的工作。

本文将介绍一些在计算多码组最小码距时常用的方法,旨在为相关领域的研究者和工程师提供一些参考和借鉴。

一、穷举法穷举法是最直观、最基本的计算最小码距的方法。

它的基本思想是对所有码组中的两个码字进行比较,计算它们之间的不同位数(即Hamming距离),然后选取最小的那个作为最小码距。

这种方法的优点是简单易懂,适用范围广;缺点是在码组很大时计算量非常大,效率低下。

二、生成矩阵法生成矩阵法是一种基于矩阵运算的计算最小码距的方法。

它的基本思想是将码组中的所有码字表示为一个生成矩阵,然后通过对生成矩阵进行运算,得到码组的最小码距。

这种方法的优点是适用于大规模码组的计算,并且可以利用矩阵运算的高效性;缺点是需要对生成矩阵进行特征分解等复杂运算,计算量仍然较大。

三、图论方法图论方法是一种基于图论的计算最小码距的方法。

它的基本思想是将码组中的码字表示为图中的节点,然后通过对图中的路径进行分析,得到码组的最小码距。

这种方法的优点是能够利用图论的一些性质和算法来简化计算,适用于一些特殊结构的码组;缺点是需要进行复杂的图论分析和运算,计算量较大。

四、概率方法概率方法是一种基于概率论的计算最小码距的方法。

它的基本思想是通过对码组中的码字进行随机组合,然后计算组合之间的不同位数的期望值,作为最小码距的近似值。

这种方法的优点是能够利用概率统计的知识来简化计算,适用于一些复杂的码组;缺点是得到的是最小码距的近似值,精度可能不高。

计算多码组的最小码距是一个复杂且具有挑战性的工作。

不同的方法各有优缺点,可以根据具体情况选择合适的方法进行计算。

希望本文介绍的方法和思路能够为相关领域的研究和工程应用提供一些帮助和启发。

方法的选择是十分关键的,在实际应用中需要综合考虑计算量、精度、适用范围等因素来选取合适的方法进行计算。