胆系影像诊断

- 格式:ppt

- 大小:10.49 MB

- 文档页数:81

四川大学华西医院放射科宋彬最近对胆管细胞癌地新的分类为临床遇到的一些模糊问题提供了较好的解决办法。

以下说法正确的是:A) 原发性肝癌是指原发于肝细胞的恶性肿瘤。

B) 肝癌的死亡率在消化系统恶性肿瘤中列第三位。

C) 肝癌的死亡率在消化系统恶性肿瘤中列第一位。

D) 肝癌常见于老年患者。

目前胆管细胞癌最常用的分类方式是按照肿瘤发生部位分,那么若周围型胆管细胞癌肿块较大,如何与肝门型胆管细胞癌相鉴别呢?若肝内、外胆管同时受累,那么分为那一类呢?一、临床概述胆管细胞癌(cholangiocarcinoma)(是一种起源于胆管上皮的恶性肿瘤,可以累及从肝脏外周毛细胆管到肝外胆总管末端的整个胆管系统,是仅次于原发性肝细胞肝癌而排第二位的肝脏原发性恶性肿瘤)。

其病因不明,但发现其常常与华支睾吸虫感染(clonorchiasis)、慢性胆管炎(chronic cholangitis)及胆管结石症(cholangiolithiasis)、胆总管囊肿(choledochalcyst)、Caroli病及原发性硬化性胆管炎(primary sclerosing cholangitis)等合并存在,因此推测可能与胆管系统的慢性炎性、理化刺激有关[1]。

在病理上,多为分化型腺癌(adenocarcinoma),胆管细胞癌的临床表现主要为梗阻性黄疸,另可有乏力、纳差、腹胀、腹痛、消化不良、发热、消瘦等非特异性症状。

查体可见肝大,伴或不伴胆囊肿大(依梗阻部位不同而异);实验室检查提示梗阻性黄疸(obstructive jaundice)。

二、分类法及存在的争议① 目前胆管细胞癌最常用的分类方式是按照肿瘤发生部位分为肝外胆管细胞癌(extrahepatic cholangiocarcinoma)和肝内胆管细胞癌(intrahepatic cholangiocarcinoma),其中肝内胆管细胞癌又根据其位置可分为周围型(peripheral type)和肝门型(hilar type)两类。

核磁共振MRCP成像原理及成像技术核磁共振胆道成像(MRCP)是一种非侵入性的医学影像技术,通过使用磁共振显像仪来生成图像,以显示胆道和胰管的解剖结构和病变。

MRCP成像原理和技术的发展促进了对胆系疾病的早期诊断和治疗。

MRCP成像原理是基于核磁共振成像技术。

核磁共振成像的原理是利用磁铁强烈的磁场,使得水分子或其他反应原子在磁场中放出能量的现象,使用不同的磁场和不同的射频脉冲对水分子或其他反应原子进行磁共振,通过对反应原子发出的信号进行处理再显示成像。

MRCP成像技术使用了此原理,将所需成像的区域置于磁场中,使该区域的水分子或其他反应原子处于一个特定的状态,例如脂肪和水分子在不同的磁场和射频脉冲下会有不同的反应,磁共振成像仪则能够通过探测这些反应来生成影像。

MRCP成像技术通过调整磁场和射频脉冲等参数,可以使成像效果更加清晰,同时还可以针对特定的病变进行特殊的成像,例如胆道肿瘤、胆道结石、胰腺疾病等。

MRCP成像技术主要分为三种不同的技术:1)静脉注射式MRCP;2)口服对比剂MRCP;3)以及内镜下MRCP。

1)静脉注射式MRCP,是将对比剂通过注射到患者体内,以使影像更加清晰,这种技术主要适用于无法耐受口服对比剂的患者。

2)口服对比剂MRCP,是通过口服对比剂使影像更加清晰,该对比剂能够被胆、肠道吸收,达到肝胆系统,从而显示出胆道和胰管的解剖结构,这种技术的优势是病人快速方便、无副作用,并且可以显示出任何范围的胆管系统。

3)内镜下MRCP技术,是在胃十二指肠镜内,将对比剂注入胆、肠道,最终到达胆管,然后进行成像。

该技术可以通过对更深的胆管和胆道进行观察来检测并准确定位胆管疾病。

它可以识别不能被其他胆影像技术观察到的早期慢性胆道病变。

胆道疾病的相关检查

一、B超:胆道疾病首选。

无创,安全、快速、简便、经济而准确。

注:检查前3日禁食牛奶、豆制品、糖类等易发酵产气的食物,前1日晚餐进清淡饮食,以保证胆囊内胆汁充盈;检查当日晨应禁食、禁饮,以减少胃肠内容物和气体的干扰。

二、内镜超声(EUS)可用于了解胆总管病变部位和大小;判断胆道梗阻部位及原因。

用于胆道结石、胆道肿瘤及胆泥淤积等胆道疾病的诊断。

术前禁食4--6小时,术后禁食2小时,行穿刺活检者禁食4--6小时。

三、放射学检查

1.ERCP(内镜逆行胰胆管造影)适用于低位胆管梗阻的诊断,易诱发急性胰腺炎和胆管炎,逐渐被MRCP代替。

显示胆胰管系统,鉴别肝内外胆管梗阻部位和病变范围,同时也可了解十二指肠乳头有无病变。

2.PTC(经皮经肝胆道造影)和PTCD(经皮经肝胆管引流)

(1)PTC:X线透视,用细针穿刺,经过胸或腹壁、肝脏进入肝内胆管,注入造影剂,显示肝内外胆管,了解胆管内病变部位、范围,帮助鉴别黄疸。

(2)PTCD:PTC+置管于肝内胆管引流减压。

可缓解梗阻性黄疸、改善肝功能,为择期手术做准备。

3.MRCP(磁共振胰胆管造影)非侵入性,可显示整个胆道系统的影像。

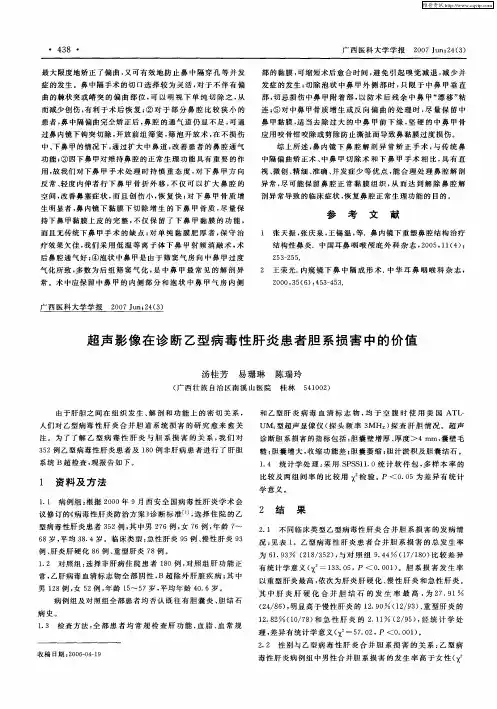

磁共振胆胰管造影诊断胆系结石及其影像学比较研究周连高;陈克敏;丁小龙;顾海燕;钟亮【期刊名称】《放射学实践》【年(卷),期】2001(16)5【摘要】目的:评价磁共振胆胰管造影在胆系结石中的诊断价值.方法:采用MRCP 检查和诊断为胆系结石的120例病人与手术和临床诊断及其它影像学检查作比较分析.结果:MRCP诊断胆系结石总准确率为79.6%,MRCP结合原始MR图像诊断胆系结石总准确率为92.3%.MRCP结合原始MR图像与MRCP、US的总准确率比较,McNemar γ2检验,P<0.01.MRCP结合原始MR图像与CT、ERCP/PTC的检出率比较,Chi2检验,P>0.05.结论:MRCP结合原始MR图像对胆系结石的诊断有较高的检出率,了解和熟悉MRCP的诊断误区,可进一步提高胆系结石的诊断准确率.MRCP对胆系结石的诊断可取代诊断性的直接胰胆管造影.【总页数】4页(P285-288)【作者】周连高;陈克敏;丁小龙;顾海燕;钟亮【作者单位】上海市北站医院放射科;上海第二医科大学附属仁济医院放射科;上海第二医科大学附属仁济医院放射科;上海第二医科大学附属仁济医院放射科;上海第二医科大学附属仁济医院放射科【正文语种】中文【中图分类】R814.43;R5657.4【相关文献】1.阴性法CT 胆胰管成像与磁共振胆胰管成像及MRI 对胆道梗阻性疾病良恶性鉴别诊断的循证影像学研究 [J], 贺丽英;郭佑民;钱晓军;吕秀华;闫玉昌2.磁共振胆胰管成像在胆系结石的临床应用 [J], 王爱辉;李曼;王胜林3.胆系结石的磁共振胆胰管成像的临床评价 [J], 黎俊;黄学伟4.不同磁共振胆胰管造影方法及快速成像稳态采集序列对胆系结石的诊断价值 [J], 李海歌;杨亚芳;刘剑;韩晖云5.肝外胆管梗阻的磁共振胆胰管造影诊断分析 [J], 吴永顺;元建鹏;谢琦因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

西藏医药2021年第42卷第1期(总154期)●基础医学●增强CT诊断胆囊癌及其周围组织侵犯的影像学特征刘振1 次旦旺久2 银武*21西藏大学医学院 2西藏自治区人民医院放射科 西藏拉萨 850000 摘要 目的 探讨高海拔地区胆囊癌的影像诊断及其周围侵袭及转移的影像特征。

方法 回顾性分析我院收治的胆囊癌患者17例,均经临床及病理确诊。

分析胆囊癌的影像表现。

结果 17例患者中胆囊厚壁型6例(35.3%),结节型8例(47.1%),肿块型3例(17.6%),累及肝内胆管11例(64.7%),累及肝外胆管10例(58.8%),腹腔转移2例(11.8%),肝转移9例(52.9%),伴有胆囊结石11例(64.7%),伴有淋巴结肿大6例(35.3%),梗阻性黄疸8例(47.1%)。

结论 动态增强CT有利于评估胆囊癌及其周围转移及侵袭情况,可提高病灶检出率,具有很好的临床诊断价值。

关键词 胆囊癌 增强CT 远处转移 侵袭胆囊癌是胆系最常见的恶性肿瘤,发病率约0.6%~3%[1],且发病具有隐匿性,发病机制尚不明确,胆囊癌多伴有胆囊良性疾病,可能与胆囊结石和慢性胆囊炎的长期刺激有关[2]。

胆囊癌早期临床症状不显著,影像技术诊断难度大,被发现时大多数处于中晚期,此时的治疗及预后效果非常差,5年生存率仅为20%[3]。

超声检查是胆囊等腹腔脏器检查的首选方法,但多排螺旋CT增强检查在胆囊癌的诊断及鉴别诊断中发挥着重要作用[4]。

中晚期肿瘤大多数可发生转移,可侵犯周围器官,也可通过动静脉、淋巴转移到远处器官。

因此,增强CT对胆囊癌的早期诊断以及中晚期是否发生远处转移及周围组织侵袭,是胆囊癌的治疗及改善患者预后的关键,以及提高患者生存率和生活质量的重要影像手段。

本研究通过回顾性分析我院经临床及病检确诊的胆囊癌患者17例,旨在分析胆囊癌影像诊断及周围脏器侵袭及转移的影像分析,为临床的治疗提供影像学依据。

1 材料与方法1.1 一般资料 回顾性分析在我院经临床及病理确诊的胆囊癌患者17例。

胆囊癌的影像学检查表现及其鉴别临床与病理胆囊癌(carcinomaofthegallbladder)70%~90%为腺癌,少数为鳞癌[1-2]。

胆囊癌的发病率,女性明显大于男性,肿瘤好发于在胆囊底部或颈部,常有胆囊炎和胆结石[3,5]。

80%呈浸润性生长,胆囊壁环形增厚;20%呈乳头状生长突人胆囊腔[4,6]。

肿瘤增大,可占据整个胆囊,形成软组织肿块,并侵犯周围肝组织。

临床上主要表现为:右上腹持续性疼痛、黄疽、消瘦、肝大和上腹部包块[5,7-8]。

胆囊癌的诊断困难,易出现误诊的情况,其诊断很大程度上依赖于影像学检查、,临床上常用的影像学诊断有X线、超声、CT、MRI、检查。

影像学表现X线检查:胆囊癌侵犯胆管,PTC出现胆管不规则狭窄、充盈缺损及胆道梗阻。

动脉造影,进展期胆囊癌,可显示胆囊动脉增粗,受压移位,血管受侵不规则、狭窄,甚至闭塞。

肿瘤内可见肿瘤血管和肿瘤染色。

胆囊造影或逆行胰胆管造影可显示胆囊外形不规则或胆囊内充盈缺损。

超声表现:B超显示厚壁型胆囊癌囊壁常呈局限性增厚,呈结节状向腔内突起,形态不规则,囊腔透声区缩小。

晚期囊壁普遍增厚,囊腔缩小呈实性化、团块状回声,内壁粗糙不规则,囊壁外壁不光整,可向周围组织浸润。

慢性胆囊炎囊壁常普遍增厚,急性发作时呈“双层征”,囊内可有散在点状回声,且常伴发结石,透声差;囊壁内膜比较连续、光整,无向周围浸润的征象。

近期随访无明显改变。

CT检查:胆囊大多扩张不良或缩小,也可扩大。

肿瘤表现为三种类型:胆囊壁增厚型,胆囊壁呈广泛性或局限性不规则增厚,若周围粘连,则可见胆囊皱褶变形。

增强扫描显示为增厚的壁强化;结节型:胆囊腔单发或多发胆囊内壁结节状或乳头状肿块,肿块基底部胆囊壁增厚,增强扫描病变明显强化;肿块型,胆囊腔全部被肿瘤所占据,囊腔消失,形成软组织肿块,与周围肝组织呈低密度或不规则密度,少数呈等密度,同时可见胆管受压、不规则狭窄和上部扩张,增强扫描肿瘤及其局部胆囊壁明显强化。

胆囊结石的超声影像特点及其临床表现愉快的周末到了,和闺蜜相约去吃麻辣烫,然后再去看一场电影。

麻辣烫里的小米辣配合着香油,加上大蒜的味道,吃得我俩酣畅凌厉,再一人要瓶冰镇的酸奶,真是人生如此夫复何求。

突然,闺蜜捂着肚子,满头大汗,起先我还以为被辣到了,接下来她居然痛得蹲在了地下痛苦的呻吟起来,作为一个超声医生我知道问题严重了,还好,麻辣烫的地点距离我们医院就100米左右,赶快把闺蜜送到了医院急诊科,在急诊科医生的陪同下做超声影像检查。

结果不出所料,超声在闺蜜的胆囊颈管里发现了两个直径分别为0.5cm及0.7cm的强光团且后方伴身影,由于闺蜜是餐后胆囊,值班的超声医生在诊断过程中着实费了一些神。

作为超声影像医生,首先我想要给大家普及一下为什么超声诊断是胆道疾病的首选而敏感的影像学诊断方法以及其目的:一是确诊胆道结石,并能给出结石的大小、数目及位置;二是确诊阻塞性黄疸,明确梗阻部位及部分梗阻原因;三是了解胆囊收缩功能。

正常胆道声像图:胆道系统分为胆囊和胆管两大部分,胆道以肝门为界,分为肝内胆管和肝外胆管。

1 胆囊正常胆囊纵切面呈梨形,长茄形,横切面呈园形,其轮廓清晰,囊壁为纤细光滑的高回声带,囊腔为无回声区,后壁和后方回声增强。

正常胆囊长径为7 ~9cm,前后径3 ~4cm,囊壁厚2 ~3 cm。

但胆囊大小存在很大的个体差异,同时与进食情况密切相关,故检查时被检查者须禁食8小时以上(重要的事情说三遍哦!检查胆囊必须禁食8小时以上哦!)。

2 胆道目前超声诊断仪能常规显示左右肝管、肝总管及胆总管。

正常胆管纵切面图像为相应门静脉前壁的管道,壁为纤细光滑的高回声带,管道内为无回声区。

左、右肝管内径一般不超过2mm,肝总管内径3 ~4mm,胆总管内径6 ~8mm。

胆囊结石:(一)声像图特点1.典型胆囊结石无回声胆囊内出现强光团,强光团后方伴声影,且随体位改变沿重力方向移动。

2.非典型胆囊结石(1)胆囊颈部结石结石位于胆囊颈部,横切时胆囊颈部与结石构成“靶环征”图像,通常胆囊体积增大,形态饱满。