黄瓜病害图片

- 格式:pptx

- 大小:4.58 MB

- 文档页数:44

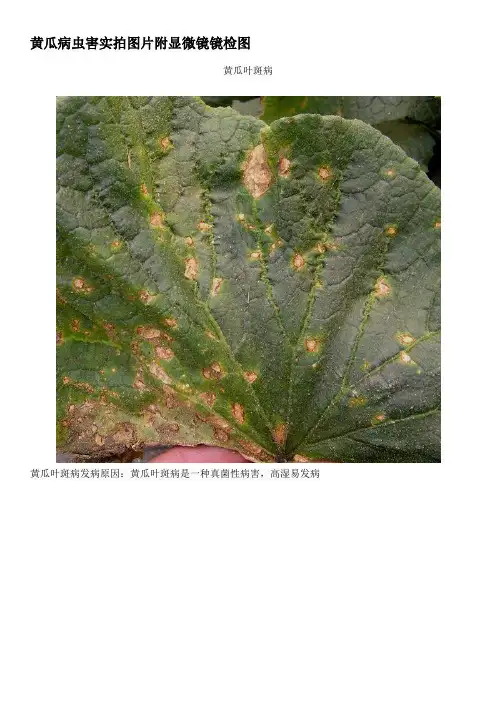

黄瓜病虫害实拍图片附显微镜镜检图

黄瓜叶斑病

黄瓜叶斑病发病原因:黄瓜叶斑病是一种真菌性病害,高湿易发病

显微镜下的黄瓜叶斑病病原菌说明是真菌性病害

黄瓜靶斑病

显微镜下的黄瓜靶斑病病原菌说明是真菌性病害

黄瓜炭疽病

发生原因:高湿87%以上、温度24 ℃左右有利于发病,超过30℃发病受抑制

显微镜下的黄瓜炭疽病原菌说明是真菌性病害

黄瓜霜霉病

这个不需要显微镜大家都认识

黄瓜疫病

这个是卵菌纲低等真菌

黄瓜灰霉大家都认识

黄瓜菌核病很少见,大家用药大频繁病菌起不来

黄瓜枯萎病治不好的病

黄瓜枯萎病土传病害

黄瓜蔓枯病

虽然流胶但不是细菌性病害

这才是细菌性病害--黄瓜角斑病

黄瓜细菌性圆斑病

黄瓜细菌性蚀脉病

比较少见

常见的病毒病基本无药可治

黄瓜生理性萎焉根系出问题了。

黄瓜病害图文介绍黄瓜病害有20多种,为害普遍而严重的有黄瓜霜霉病、黄瓜枯萎病、黄瓜白粉病、黄瓜蔓枯病、黄瓜炭疽病、黄瓜角斑病、黄瓜病毒病、黄瓜灰霉病、黄瓜根结线虫病等。

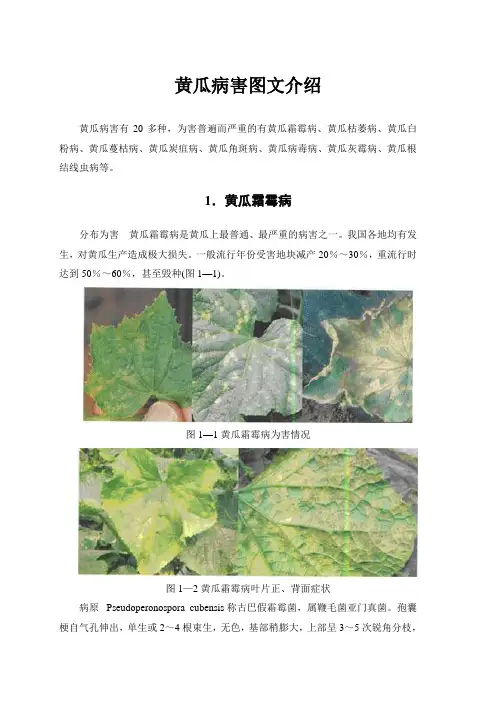

1.黄瓜霜霉病分布为害黄瓜霜霉病是黄瓜上最普通、最严重的病害之一。

我国各地均有发生,对黄瓜生产造成极大损失。

一般流行年份受害地块减产20%~30%,重流行时达到50%~60%,甚至毁种(图1—1)。

图1—1黄瓜霜霉病为害情况图1—2黄瓜霜霉病叶片正、背面症状病原Pseudoperonospora cubensis称古巴假霜霉菌,属鞭毛菌亚门真菌。

孢囊梗自气孔伸出,单生或2~4根束生,无色,基部稍膨大,上部呈3~5次锐角分枝,分枝末端着生一个孢子囊,孢子囊卵形或柠檬形,顶端具乳状突起,淡褐色,单胞(图l一3)。

图1—3黄瓜霜霉病1、孢子囊2、孢子梗发生规律病菌在保护地内越冬,翌春传播。

也可由南方随季风而传播来。

夏季可通过气流、雨水传播。

在北方,黄瓜霜霉病是从温室传到大棚,又传到春季露地黄瓜上,再传到秋季露地黄瓜上,最后又传回到温室黄瓜上(图1-4)。

病害在田间发生的气温为16℃,适宜流行的气温为20~24℃。

高于30℃或低于15℃发病受到抑制。

孢子囊萌发要求有水滴,当日平均气温在16℃时,病害开始发生,日平均气温在18~24℃,相对湿度在80%以上时,病害迅速扩展。

在多雨、多雾、多露的情况下,病害极易流行。

图1—4黄瓜霜霉病病害循环1.病菌2.叶片发病3.产生孢子囊4.传播侵染大田黄瓜防治方法黄瓜地应选在地势较高,排水良好的地块。

底肥施足,合理追施氮、磷、钾肥。

雨后适时中耕,以提高地温,降低空气湿度。

培育无病壮苗,育苗地生产地要隔离,定植时严格淘汰病弱苗。

温室采取滴灌或覆膜暗灌。

应用熏蒸剂:保护地栽培,用45%百菌清烟剂200g/亩、15%霜疫清(百菌清+甲霜灵)烟剂250g/亩,按包装分放5~6处,傍晚闭棚由棚室里面向外逐次点燃后,次日早晨打开棚、室,进行正常田间作业。

黄瓜病虫害防治图谱大全黄瓜病虫害防治图谱大全一.黄瓜病害防治1.1 黄瓜病害简介黄瓜病害是指影响黄瓜生长和产量的病害,常见的有霜霉病、炭疽病、立枯病等。

本章节将详细介绍各类黄瓜病害的症状、发病原因和防治方法。

1.2 霜霉病防治霜霉病是黄瓜生产中常见且具有一定危害的病害,主要通过病叶或草地等途径传播。

本节将介绍霜霉病的症状、发病原因和防治措施,包括病害监测、抗病品种选择、病害防控措施等。

1.3 炭疽病防治炭疽病是一种由真菌引起的黄瓜病害,其主要症状是果实表面出现黑色病斑。

本章节将介绍炭疽病的传播途径、症状和防治方法,包括药剂防治、病害预防措施等。

1.4 立枯病防治立枯病是由土壤中的真菌引起的黄瓜病害,能引起黄瓜根系部分或全部枯死。

本节将介绍立枯病的症状、发病原因和防治措施,包括土壤处理、适宜的栽培措施等。

二.黄瓜虫害防治2.1 黄瓜蚜虫防治黄瓜蚜虫是导致黄瓜损失的主要害虫之一,其通过吸取植物汁液引起叶片萎缩、生长不良等症状。

本章节将介绍黄瓜蚜虫的症状、生活习性和防治方法,包括生物防治、化学防治等。

2.2 黄瓜斑尾蚜防治黄瓜斑尾蚜是导致黄瓜叶片变黄、衰萎的重要虫害,其通过汁液摄取造成叶片死亡。

本节将介绍黄瓜斑尾蚜的症状、传播途径和防治措施,包括农药喷雾、无毒防治方法等。

2.3 黄瓜螟虫防治黄瓜螟虫是一种对黄瓜叶片和果实造成较大危害的虫害。

本章节将介绍黄瓜螟虫的危害程度、症状和防治方法,包括陷阱设置、生物防治等。

2.4 其他常见黄瓜虫害防治除了上述虫害外,黄瓜还可能受到其他虫害的侵害,如黄瓜象甲、黄瓜叶甲等。

本节将介绍这些虫害的症状、危害程度和防治措施。

附件:- 图片示例:黄瓜病害和虫害的症状图片示例。

- 防治记录表:用于记录病虫害防治情况的表格。

法律名词及注释:- 生物防治:利用其他生物来控制害虫或病原体的方法,如利用天敌、寄生菌等。

- 化学防治:使用农药等化学药物来控制害虫或病原体的方法。

- 病害监测:通过观察植株状况、病斑症状等来监测病害的程度和传播情况。

黄瓜炭疽病、靶斑病、霜霉病、细菌性角斑病症状及区别一、黄瓜靶斑病【发病症状】黄瓜靶斑病是由山扁豆生棒孢菌(属半知菌亚门真菌)引起的病害。

该病发生速度快,危害严重,一般在高温、高湿的条件下有利于发病。

其症状与霜霉病、细菌性角斑病及炭疽病较类似,不易区分,极易混淆,生产上误按霜霉病、细菌性角斑病和炭疽病用药,防治效果较差,危害损失较重。

黄瓜靶斑病又称“黄点子病”,主要危害叶片,严重也危害叶柄、茎蔓及瓜条。

期初叶片被染病会出现黄色水浸状米粒大小近圆形或不规则斑点,病斑中央颜色一般较浅,呈灰白色、半透明似靶心状,易穿孔,边缘通常有黄绿色晕圈,病斑多时可达数百个,并随着病情的发展病斑逐渐扩大为白色至黄褐色凹斑。

后期病斑连成一片,干裂坏死,导致叶片枯死,湿度较大时病斑背面可见稀疏的灰黑色霉状物,呈环状。

【发病条件】病原以分生孢子丛或菌丝体在土中的病残体上越冬。

病菌借气流或雨水飞溅传播,进行初侵染和再侵染。

各地该病的发生多见于黄瓜生长中后期。

病原具有喜温好湿的特点,病菌侵入经潜育6~7天后发病,高湿或通风透气不良的条件下易发病;气温25~27℃,湿度饱和的条件下发病重;温差大也有利于发病。

土壤肥沃,底肥充足,黄瓜植株生长健壮的田块,靶斑病发生较轻;肥力不足,土壤贫瘠,植株长势较弱,叶片色黄,质地较薄,则发病严重。

大水漫灌,放风不及时,田间湿度较大的田块,往往发病较重;保护地中缓冲室及过道附近发病明显较轻;灌后遇雨,发病重。

【防治方法】黄瓜靶斑病一般发生较重,普通药剂效果不显著,主要原因是靶斑病由真菌和细菌混合侵染发生,单独预防真菌或细菌很难取得很好效果;靶斑病对目前一般真菌性药剂产生了很强抗药性;以链霉素为代表的细菌性病害治疗药剂目前抗性严重,而对细菌性病害有特效的铜制剂往往不能混用,且不安全。

因此,要争取做到预防为主,防治为辅,具体方法如下:1. 种子消毒,黄瓜靶斑病病原菌的致死温度为55℃,可采用温汤浸种的办法:种子用常温水浸种15分钟后,转入55℃至60℃热水中浸种10至15分钟,并不断搅拌,然后让水温降至30℃,继续浸种3至4小时,捞起沥干后置于25℃至28℃处催芽,可有效消除种内病菌,用温汤浸种最好结合药液浸种,杀菌效果更好。

黄瓜病害马立荣2012年8月15日黄瓜霜霉病症状表现:幼苗期发病,子叶正面发生不规则的褪绿黄褐色斑点,病斑直径0.2-0.5厘米,潮湿时病斑背面产生灰褐色霉状物,严重时子叶变黄干枯。

成株发病,多从温室前沿开始,发病株先是中下部叶片反面出现水渍状、淡绿色小斑点,正面不显,后病斑逐渐扩大,正面显露,病斑变黄褐色,受叶脉限制,病斑呈多角形。

在潮湿条件下,病斑背面出现紫褐色、或灰褐色稀疏霉层。

严重时,病斑连成一片,叶片干枯。

病原:病原为真菌,中文名:古巴假霜霉(Pseudoperonospora cubensis (Berkely et Curtis) Rostov),属鞭毛菌亚门真菌。

传播途径及发病条件:黄瓜霜霉病最适宜发病温度为16-24℃,低于10℃或高于28℃,较难发病,低于5℃或高于30℃,基本不发病。

适宜的发病湿度为85%以上,特别在叶片有水膜时,最易受侵染发病。

湿度低于70%,病菌孢子难以发芽侵染,低于60%,病菌孢子不能产生。

标准化解决方案:1,加大通风排湿,缩短叶面结露时间。

2、发病初期72%甲霜锰锌可湿性粉剂稀释500-600倍,或69%烯酰吗啉可湿性粉剂稀释500-600倍喷雾,以喷施叶片背面为主,4-7天一次,连喷3次。

3、叶面喷施光合菌素或植物复壮剂增强抗病性。

4、疫霉一熏净熏烟,每亩地300-500克。

黄瓜灰霉病症状表现:主要为害幼瓜,蔓茎和叶片也被侵染。

病菌多从开败的花瓣处侵入,被害部分呈水渍状,密生灰色至淡褐色霉(分生孢子及分生孢子梗),继而进一步侵染幼瓜,幼瓜受害后黄褐色,萎缩,引起腐烂,不久干缩脱落。

叶片病斑近圆形至不规则形,面上有轮纹,褐色或淡褐色,边缘明显,斑面长出灰霉。

茎多发生在节部,灰白色,密生灰霉,当病斑环绕一周,其上部叶片呈萎蔫状枯死。

幼苗受害引起苗腐,表面密生灰色霉状物。

本病与"化瓜"有所不同,"化瓜"主要由于早期植株营养、授粉不良、温度过低或过高等原因,致幼果发育受阻,停止生长。

详解黄瓜霜霉、角斑等25种病虫害苗期、成株期均可发病,主要危害叶片。

发病症状:叶片被害后,初期出现水渍状的斑点,病斑逐渐扩大,呈多角形淡褐色斑块,湿度大时叶背面或叶面长出灰黑色霉层。

后期严重时,病斑破裂或连片。

霜霉威盐酸盐+氰霜唑、呋酰.锰锌、锰锌.烯酰、嘧菌酯、甲霜.霜霉威、精甲霜.锰锌等药剂主要为害叶片,也可侵染茎、叶柄、卷须、果实等。

叶片受害,先是出现水浸状的小病斑,病斑扩大后因受叶脉限制而呈多角形,黄褐色,带油光。

叶背面无黑霉层,湿度大时可见乳白色菌脓。

后期病斑呈灰白色,中央组织干枯脱落易形成穿孔。

茎及叶柄上的病斑初期呈水渍状,近圆形,后呈淡灰色,严重的纵向开裂呈水渍状腐烂,有臭味。

防治药剂:发病初期水合霉素、中生菌素、叶枯唑、噻唑锌+松脂酸铜、噻菌铜、氯溴异氰尿酸等。

苗期至收获期均可染病,叶片发病最重,叶柄、茎次之,果实受害少。

发病初期,在叶片两面产生白色近圆形小粉斑,叶面较多。

后扩展成边缘不明显、连片白粉,严重时整片叶布满白粉,后期呈灰色,病叶枯黄,但一般不落叶,还没关注公众号大棚的点这里关注看完整内容。

叶柄、茎发病症状与叶片相似。

发病前期可选嘧菌酯、醚菌酯、甲基硫菌灵、丙森锌、百菌清、腈菌唑.代森锰锌等药剂。

主要为害黄瓜生长后期叶片。

在叶片上产生暗绿色至浅褐色病斑。

湿度大时病斑薄,边缘呈水浸状,易破裂,高湿持续时间越长,病斑上越易长浅橙色霉状物,迅速扩大,使叶片腐烂或干枯。

菌落初为白色,后变粉红色。

发病初选氟硅唑、异菌脲、嘧菌酯、甲硫.霉威、咪鲜胺锰盐+代森联、溴菌腈+百菌清等药剂。

黄瓜蔓枯病主要为害茎蔓、叶片。

叶片发病:初期出现近圆形或不规则形、淡褐色病斑,有的自叶缘向内呈“V”字型,后期病斑易破碎,轮纹不明显,上生黑色小点。

茎蔓发病:多在茎基部或节部发病,出现椭圆形至梭形、稍凹陷、油浸状病斑,有时溢出琥珀色的树脂胶状物,病害严重时,茎节变黑,腐烂、易折断。

引起病斑以上局部叶片发黄坏死,病株维管束正常不变色,根部正常。

•黄瓜白粉病黄瓜白粉病,俗称白毛,系常发性病害,是黄瓜中后期的主要病害之一,由于黄瓜白粉病在温湿度适宜的条件下,病情发展速度很快,若防治不及时或防治措施不当,往往造成黄瓜叶片光合作用功能下降,黄瓜早衰,对产量影响很大。

症状黄瓜叶片、叶柄、茎均可染病但多见于叶片。

叶片染病,叶正面出现白色圆斑,渐扩大成边缘不明显的大圆斑,严重时布满整个叶片。

病斑布白灰,长满白色菌丝,并有很多小黑点。

病原属子囊菌亚门,瓜类单丝壳白粉菌。

系专性弱寄生菌,只在活寄主上存活。

分生孢子梗圆柱形,分生孢子长圆形,无色,单胞。

闭囊壳褐色,球形,壳有1倒梨形子囊,有8个椭圆形的子囊孢子。

分生孢子产生的适宜温度为15~30℃,相对湿度75%以上。

发病特点病菌随病残体在土中越冬,或在保护地黄瓜上、温室花卉上继续为害越冬,并成为翌年的初侵染源。

分生孢子借气流、雨水传播。

在16~24℃的适宜温度和75%相对温度下,有利白粉病的发生和流行。

饱和湿度即叶面有水珠的情况下,该菌会吸水破裂而死。

高温、高湿又无结露或管理不当,黄瓜生长衰败,则白粉病严重发生。

防治方法1、选用抗病品种。

2、加强栽培及肥水管理。

增施磷钾肥,以提高植株的抗病力。

注意棚室通风、透光、降湿。

3、药剂防治。

可选用的保护剂有各种硫制剂,如50%硫悬浮剂500倍,40%达科宁悬浮剂600倍,75%百菌清600倍,80%山德生可湿性粉剂600倍,80%大生M—45可湿性粉剂600倍。

可用的吸性杀菌剂有50%多菌灵可湿性粉剂600~800倍,40%福星乳油6000~8000倍,10%世高水分散性颗粒剂2000~3000倍,20%福•晴可湿性粉剂1000~1200倍,好力克43%悬浮剂3000--4000倍液、25%晴菌唑乳油5000~6000倍,50%托布津可湿性粉剂1000倍, 62%仙生可湿性粉剂800倍液等。

使用保护剂要早,若病害已盛发,应使用具吸性杀菌剂,连续3~4次,间隔期一般为7~10天。