云南少数民族青年男女称呼

- 格式:doc

- 大小:15.02 KB

- 文档页数:4

云南省独有的少数民族有几个“云”是云南的一种文化现象,由不同种族、不同语言、地域和社会环境等因素造成,有汉族、回族等民族。

不同民族的文化在形成过程中相互影响与融合。

随着经济社会的发展,各民族之间有着巨大差异。

因此云南有着大量不一样的风情习俗和文化风情。

其中又有几个是云南独有的少数民族呢?让我们一起来看看吧!一、佤族佤族主要分布在云南省临沧市耿马县和沧源回族自治县境内。

佤族拥有悠久的历史和灿烂的文化。

佤族有自己的语言和文字,也有自己独特的文化现象。

佤语为“拉郎语”,意为“山”。

意思是山民是由许多小山包组成,是人们的集体语言。

在漫长的历史发展过程当中不断地融入汉族并形成自己独特的民族语言文字和风俗习惯。

其中佤山最具特色,是“佤王”“阿光”“佤族婚恋歌”、佤族竹竿舞等歌舞文化及婚俗。

有“民族走廊”之称,与周边少数民族有着广泛交流往来和共同繁荣发展。

独特的文化传统和民族风情浓郁的社会结构是佤族文化中最具魅力之处。

1、阿光阿光是对阿拉黑的称呼。

阿拉黑主要居住在勐海县阿光乡(也叫曼里村)、勐海镇新寨村以及芒果乡(隶属勐海县)的广大地区。

阿光属于狩猎文化,在阿光氏族中,除了有女性外,一般男子都有娶妻生子的习俗;阿光结婚前,女方须把彩礼送到岳父家;在婚后3-5天,男方才会去赶“赛牛”,目的是想用牛犊牛来换取女子的嫁妆和牛羊。

为了这次婚事的顺利进行,男女双方均必须互相赠送对方一些财物。

礼物的名称以木柴杆为标志。

阿光一般会带着礼品到指定的地方去看望对方。

这些礼物都由女方送出,也可以是男方送上以表达爱意和敬仰之情。

2、婚恋歌婚恋歌是佤族劳动人民的集体结晶,也是佤族人与外界交往最直接的语言形式。

它通过歌曲或舞蹈以音乐、说唱方式表达爱意而来,同时也通过语言传递给对方。

当一对青年男女互表心意时,男方要在女方家待几天或数月,女方要到男方去接走或送行,双方父母都不允许见面。

婚恋歌又称亲家诗、情歌等,是表现男女间爱慕的感情歌曲,一般有一段固定的歌谣,歌词多为对唱形式。

哈尼族哈尼族有许多种自称,以哈尼、卡多、雅尼、豪尼、碧约、布都、白宏等自称的人数较多。

另外还有糯比、糯美、各和、哈鸟、腊米、期的、阿里卡多、阿古卡多、觉围、觉交、爱尼、多塔、阿梭、布孔、补角、哦怒、阿西鲁玛、西摩洛、阿木、多尼、卡别、海尼、和尼、罗缅、叶车等自称和他称。

哈尼主要居于红河哈尼族彝族自治州南部的红河县、绿春县、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县等四县;雅尼居于西双版纳自治州及澜沧县;卡多、豪尼、碧约、布都、白宏等均交错聚居或散居于景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、普洱市、江城哈尼族彝族自治县等市县。

本民族内部之间的互称和其他民族对哈尼族的称谓也不尽一致。

见于汉文史籍中的历史名称,秦汉时期称“昆明叟”,魏晋南北朝时期称“乌蛮”,唐南诏、宋大理国时期称“和蛮”,元朝称“斡蛮”、“斡泥”,明朝称“窝泥”、“和泥”,清朝称“和泥”、“窝泥”、“禾尼”。

哈尼族在各个历史时期不同名称的出现及其分布变化,反映了历史上他们迁徙流动的情况。

名称虽多,其音义却基本一致,均与目前的自称和互称相同或相近,都从“和”音,其义仍为“和人”。

可以说,哈尼族两千多年来基本上就具有一个统一的名称“和人”。

中华人民共和国成立后,根据本民族人民的共同意愿,以人数较多的自称“哈尼”为本民族统一的名称。

一、哈尼族饮食民以食为天,而哈尼族的饮食更是丰富多彩。

1、米饭为主食哈尼族常年以米饭为主食,逢年过节吃糯米饭和糯米杷耙,平时一日两餐,农忙期间一日三餐,主要由家庭主妇或大媳妇承担烹调任务。

农忙期间的早晚两餐在家进食,中午饭用一只特制的竹筒、篾盒或布袋将米饭(外加适量咸菜)带到山野劳动地点吃。

玉米、荞、麦和豆类等作缺粮季节的补充。

玉米的播种面积和经济地位仅次于水稻,分黄、白、糯三个品种,每户普遍种植。

哈尼族男女均喜食生蒸饭,即二熟饭。

其制作方法是先将浸泡过一夜的大米空干水分,盛入甑内生蒸,待上气半熟后即倒入大簸箕中,洒上适量冷水,用一块特制的木片翻撮拍打五六道之后,任其摊凉,三日五日之内逐日重蒸食用而不变质。

年轻人的别样说法

不用地区对年轻人的称呼不同,比如,广东叫靓仔,福州叫依弟,北方叫小伙子,小伙儿,大理叫胖金哥,广西叫叼毛,宁德叫小弟,帅哥的叫法好像比较大众化。

少数民族男女有自己特定的称谓:

白族:男叫“阿朋”,女叫“金花”。

彝族:男人叫“阿黑哥”,女人叫做“阿诗玛”

纳西族:男人叫“胖金哥”、女人叫“胖金妹”。

傣族:男人叫“毛多力”,女人叫“少多丽”。

哈尼族:男人叫“阿力”,女人叫“阿布”。

基诺族:男人叫“哟科”,女人叫“咪科”。

藏族:男人叫“扎西”,女人叫“卓玛”。

古代对青年男子的称呼有:舞勺之年、志学、舞象之年、弱冠、而立之年、不惑之年。

古代对青年女子的称呼有:金钗之年、豆蔻年华、及笄、碧玉年华、破瓜之年、桃李年华、花信年华、标梅之年。

古时汉族男子20岁称弱冠。

这时行冠礼,即戴上表示已成人的帽子,以示成年,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱”。

冠,帽子,指代成年。

容易被误读的云南少数民族传统文化术语之解析误读是按照自身的文化传统、思维方式去解读另一种文化。

少数民族文化术语是各民族文化的精粹,其来源和内涵各具特色。

为避免理解和交流过程中出现差异,本文梳理出云南少数民族传统文化中容易让外界误读的部分文化术语,并从语音来源、历史传承等方面加以解释。

标签:误读少数民族传统文化术语少数民族传统文化是各族人民在人类历史上所创造的具有鲜明个性的物质文化和精神文化,包括语言、节庆、婚俗、饮食、手工艺、建筑以及信仰等方面的内容。

“术语”是专业领域中用来表示特定理论体系中普遍概念的专用词汇单位,具有凝合性和整体性,无论是单成分术语或多成分术语,表达的都是一个整体的概念,其特点是准确、严谨、简洁,文化误读,是指读者主观上由于缺乏对词源、文化背景的了解而造成对原意的误解。

本文选取云南少数民族传统文化中容易被误解的一些术语加以解析,以期加强中外人民和少数民族同胞沟通交流和理解。

一、云南少数民族节庆文化中容易误读的术语解析“苦扎扎节” ——亦称“苦扎扎”或“库扎扎”,在哈尼语里是“预祝五谷丰登、人畜康泰”的意思,少数民族语言用汉字音译过来,与汉字本身蕴含的意义大不一样,这是哈尼族犹如汉族过春节一样隆重的传统节日,不是字面上理解的“苦”节,玉溪元江的哈尼族从五月的第一个申猴日起,节日历时3~5天,红河哈尼族每年农历六月欢庆该传统节日。

“赶摆”——又称“做摆”,傣语“赶摆”的原意是盛大节日或集会活动的意思,是傣族丰富多彩的节日统称,少数民族的“赶摆”和其他地方的赶集、赶场、赶街不同,傣族人“赶摆”涵义比集市贸易要宽泛很多,不仅是祭祀、集市、商贸的庙会,一些地区还是未婚青年男女寻找意中人的场合。

傣族其他重大节日也叫做“摆”,如摆爽南(泼水节)、摆斋等,参加这些活动,都叫作“赶摆”。

规模比较大的“摆”一般在五谷丰收的深秋时节进行。

早期的“赶摆”还是一种宗教活动,定期或不定期地举行,云南德昂族、阿昌族“做摆”之意是祈求村寨和家中人平安生活、消祛灾难,由村寨头人、家族长共同推选出“做摆””的承头人,拜佛祭祀,由佛爷念经,以求富裕安乐。

傣族历史傣族是红河州10个世居民族之一,也是红河州古老的土著民族之一。

据第五次全国人口普查统计,红河州傣族共有98164人,占全州总人口的2?郾37%。

居住区域呈大分散小聚居,主要居住在弥勒、元阳、红河、石屏、建水、泸西、个旧、河口、绿春等市县,蒙自、开远、屏边等市县也少量分布。

傣族历史悠久,自称和他称较为复杂,不同的历史时期和不同的居住区域有不同的自称和他称。

一、历史源流傣族历史悠久,与属壮侗语族的壮族同祖,与水族、布依族、黎族、毛难仡佬族等有着密切的历史渊源关系,一同来源于古代“百越”族群,以“文身断发”为共同习俗,而且相互杂处,“各有种姓”,秦汉时期傣族先民就已经繁衍、生息在红河地区。

汉武帝元封二年(公元前109年),开发西南夷地区,建立政权,设置益州郡,其西南边疆一线正是傣族居住地区。

汉明帝永平十二年(公元69年),汉朝在哀牢山设置永昌郡,并同时期在“滇越”或更广大的区域里已经存在傣族先民的政治组织“掸国”。

公元一、二世纪傣族先民被称为“掸”人,而“掸”人与永昌郡的“鸠僚”有着共同的族源关系。

“掸”人有一部分是居住在今越南广治省及老挝和泰国北部一带,也是当年曾向东汉王朝“贡献”,并与东汉王朝建立了隶属关系。

唐代时期称“金齿”、“银齿”、“黑齿”等。

“白衣没命军”参加南诏军队进伐安南都护府,为今红河州境内傣族的一部分。

据《新唐书·南蛮传》说:“大中时(公元847~860),李琢为安南经略使,苛墨自私,以斗盐易一牛,夷人不堪,结南诏将段酋迁陷安南都护府,号白衣没命军。

”这里的“白衣没命军”是指“白衣”组成的军队,他们因不堪忍受安南都经略使李琢的苛刻剥削,于是结南诏段酋迁陷安南都护府,不再与安南都护府往来。

他们就是汉晋以来兴古郡内居住的“鸠僚”,分布在安南都护府北部和南诏的东南部即今越南北部与文山州和红河州南部接壤地带,与滇西永昌郡一带的“金齿”、“茫蛮”等是同一民族。

南诏国之后的大理国时期,聚居在滇西和滇南地区的傣族被称为“金齿”、“银齿”、“黑齿”、“茫蛮”等。

傣家人称呼女人“骚多狸”男人“猫多狸”女孩子“小龙鹰”男孩“小龙仔”女人姓“玉”,男人姓“岩(ai)",贵族姓“刀”。

F 傣家人进入寺庙和竹楼下,都要要脱鞋光脚。

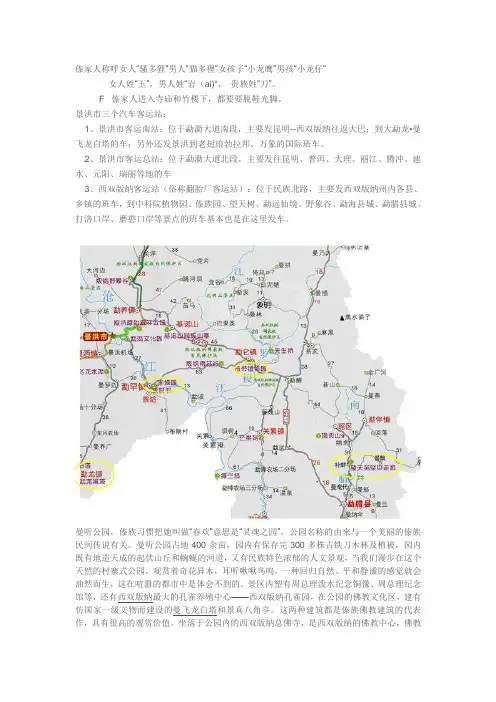

景洪市三个汽车客运站:1、景洪市客运南站:位于勐泐大道南段,主要发昆明--西双版纳往返大巴;到大勐龙•曼飞龙白塔的车;另外还发景洪到老挝琅勃拉邦、万象的国际班车。

2、景洪市客运总站:位于勐泐大道北段,主要发往昆明、普洱、大理、丽江、腾冲、建水、元阳、瑞丽等地的车3、西双版纳客运站(俗称翻胎厂客运站):位于民族北路,主要发西双版纳州内各县、乡镇的班车,到中科院植物园、傣族园、望天树、勐远仙境、野象谷、勐海县城、勐腊县城、打洛口岸、磨憨口岸等景点的班车基本也是在这里发车。

曼听公园,傣族习惯把她叫做“春欢”意思是“灵魂之园”,公园名称的由来与一个美丽的傣族民间传说有关。

曼听公园占地400余亩,园内有保存完300多株古铁刀木林及植被,园内既有地造天成的起伏山丘和蜿蜒的河道,又有民族特色浓郁的人文景观,当我们漫步在这个天然的村寨式公园,观赏着奇花异木,耳听啾啾鸟鸣,一种回归自然、平和静谧的感觉就会油然而生,这在喧嚣的都市中是体会不到的。

景区内塑有周总理泼水纪念铜像、周总理纪念馆等,还有西双版纳最大的孔雀养殖中心——西双版纳孔雀园,在公园的佛教文化区,建有仿国家一级文物而建设的曼飞龙白塔和景真八角亭。

这两种建筑都是傣族佛教建筑的代表作,具有很高的观赏价值。

坐落于公园内的西双版纳总佛寺,是西双版纳的佛教中心,佛教文化中心。

曼听公园具有许多具有历史文化科学价值的景物,他们大大提高了景区的吸引力和可游性,也增加了景区的历史文化科学价值。

篝火晚会门票:票面200元,网购(成人儿童均160)网购包接送表演时间:外场表演时间:18:50(表演的是互动节目),内场表演时间:每日一场19:4 0-21:40,逢大的节假日加演一场。

贴士:公园游玩后可以不出公园,这样就先进自助餐。

傣族人名傣族是云南特有的少数民族,主要聚居在云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州以及耿马和孟连两个自治县。

其余的散居在景东、景谷、普洱、澜沧、新平、元江、金平等30多个县。

边疆傣族地区与缅甸、老挝、越南接壤。

根据2010年第六次全国人口普查统计,傣族总人口数为1261311人。

民族语言为傣语,属汉藏语系,壮侗语族壮傣语支。

傣文来源于梵文字母的拼音文字,原有傣力、傣那、傣绷、金平四种,现通行西双版纳和德宏两种文字。

傣族说德宏傣语(傣那语)、西双版纳傣语(傣泐语)、红金傣语、金平傣语(傣端语)等多种傣语。

傣文来源于梵文字母的拼音文字,在西双版纳等地通行的称为傣仂文,又称西双版纳傣文;在德宏等地通行的称为傣哪文,又称德宏傣文;在瑞丽﹑澜沧﹑耿马等县市的部分地区使用的称为傣绷文;在金平使用的称为傣端文,又称金平傣文。

现通行西双版纳和德宏两种文字。

傣文都是从印度的婆罗米字母演变而来的,与老挝文﹑泰文﹑缅甸文﹑高棉文属于同一体系。

均为自左向右书写,自上而下换行,但形体结构有所差异。

傣族自称“傣仂”、“傣雅”、“傣那”、“傣绷”等。

汉晋时称之为“滇越”、“掸”、“擅”、“僚”或“鸠僚”。

唐宋时称“金齿”、“黑齿”、“茫蛮”、“白衣”等。

元朝时“白衣”又写作“百夷”、“白夷”、“伯夷”等。

清以后称之为“摆夷”。

解放后,根据本民族人民的意愿,正名为傣族。

傣族是古代濮人的后裔,属于百越的一支。

濮人原居住在江汉平原西部,公元前1066年,周武王(?~前1043?)伐纣(?~前1046?)时,参与会盟伐纣。

公元前611年,濮人曾与麇人伐楚。

一直到周朝,势力都压过楚国。

后被楚国灭亡,一部分逃到广西一带,成了同族西瓯、骆越的统治阶级(西瓯国、骆越国等政权),一部分逃到贵州、云南,成了同族僚、滇越的统治阶级(夜郎国、滇国等政权)。

汉武帝(前156~前87)征服西南各政权后,公元前109年,兵发滇国,降服了滇王,建立了益州郡,同时赐“滇王之印”,并允许滇王继续管理他的臣民,滇池地区正式纳入了汉王朝的版图。

红河哈尼族婚俗红河哈尼族婚俗,云南省红河州哈尼族婚俗氏族外婚是哈尼族基本的婚姻制度。

同血亲的人不能结婚,云南省红河州哈尼族男女青年婚前社交自由、不受他人或父母干涉,但禁止同胞兄妹姐弟和堂兄妹、姐弟同时参加社交活动。

新中国建立前,姑表、姨表优先婚配,有的地区尚存叔配嫂的转房婚,故有“鸭子是老鹰的面份,嫂嫂是小叔的面份”的民谣。

云南省红河州哈尼族村寨一般都设有专供未婚男女社交的场所,哈尼语叫“扭然”。

黄昏后,男女青年聚会在“扭然”里或在寡妇家、丛林中,幽会对歌,谈情说爱,对唱情歌。

歌词内容,主要是赞颂对方的聪明、美丽、能干,或互相介绍家庭情况,父母的态度等等。

经过长期的接触幽会,彼此产生爱慕之情,便互赠首饰、毛巾、乐器等信物,然后各自转告父母。

云南省红河州哈尼族青年男女恋爱中还有一种传统有趣的方式,红河哈尼语叫“拌鲁点”,意为掷草包。

云南省红河州哈尼语通称的“拌鲁”即是用叶子裹成的圆体草包;“点”就是掷或丢。

“拌鲁点”既是一种奇特风趣的游戏,又是云南省红河州哈尼族男女青年们由恋爱发展到婚姻的媒介物。

“拌鲁”是云南红河哈尼姑娘的精心制作的一种由十几片呈长形的粽子叶组成的草包。

里面装满了各种花絮,外面用五颜六色的细绳裹紧;上端用两条牢固的带子穿连成长约二尺的条柄,下端则垂着一绺玲珑小巧的飘带。

在和煦的阳光下,云南省红河州哈尼族姑娘们兴高采烈地来到事先选定的草场上。

少顷,小伙子们便相继而来,每个姑娘都备有一对制作精巧的“拌鲁”,其中一个是为她未来的恋人所制作。

云南省红河州哈尼族姑娘先在场地中央来回翩翩起舞,炫耀自己的容貌和舞姿,然后一次接一次地将“拌鲁”掷向空中,以此诱惑小伙子们来迎合。

他们都是未婚的男女青年,分列两排,以“拌鲁”向空中抛掷为戏。

在姑娘丢掷“拌鲁”的兴致高涨到极点时,若哪个小伙子放着胆子去抢其中一个即将落地的“拌鲁”,这个小伙子如被姑娘看中了,姑娘便会主动解下另外一个“拌鲁”赠给他,并拉着小伙子的手同她一起玩“拌鲁点”。

西南边疆的少数民族,青年男女大都实行自由恋爱。

如果说泸沽湖畔的摩梭人因浪漫的走婚而闻名,那么住在滇西北永胜县的他留人青年男女则有着更为神秘奇特的恋爱方式——串“青春棚”、“过七关”。

“他留”在他留人的语言中是外路人的意思,他留山原本叫红泥山,是昔日茶马古道上的军事要塞,马帮商队通过古驿道进出云南和四川。

他留人曾经在此创造过辉煌灿烂的历史, 1856年的大理回民起义使繁荣的他留古城堡消失在战火中,但他留人独特的恋爱方式却完好保存下来。

“青春棚”内演绎了无数的罗曼蒂克史,是双系对偶婚姻制的缩影。

他留山位于六德乡,川缅公路丽攀线西北部,东经101°,北纬26°33',距永胜县城45公里,直距18.9公里。

有河谷区、半山区、山区,所属双河、云山、玉水三个村委会,史称他留河流域,总面积150平方千米,海拔1500米至2160米,呈温带大陆性气候至寒温带气候,近年来由于森林砍伐导致水土流失严重,土壤贫瘠,生态环境有恶化的趋势。

根据传说和坟林碑文记载,他留人于明初湖广调卫时迁居永胜,祖籍为湖南长沙府湘乡县、麻林县或江西吉安府,有的老人甚至能清楚地说出祖籍为湖南长沙府湘乡县柳树庄大石洞三三村大水井。

他留人的先民于湖广调卫时进入永胜,开始居住在南华柳树塘一带,后需迁徙,便寻找居住地,现在从六德纳咱沿他留河至双河小米田的很多地名仍保留有祖先迁徙的痕迹。

云山和其南北的玉水村、双河村是他留人主要聚居地。

到1999年人口只有2000多,目前总人口有4500多,其中男性占45%。

玉水村委会下属人口有1228,其中女性598人,男性630人。

“苍山佩古泉,底楼飞四合”是他留古民居的主要特征。

他留古城在战火中毁灭,成片相连的院落群早已不复存在,现代的他留民居以单家独户的四合院为主。

时代巨变,但他留人却依旧保持了淳朴的民风和古老的传统。

“夜各阳”就是青春棚,是他留姑娘的父母在紧挨大门的右手边(避免打扰家里的长辈)为女儿搭建的一间房子(有几个女儿建几间),面积大概有七、八平方米,门大概有1.6—1.7米高,屋顶距离地面2米左右。

云南少数民族--白族白族是中国西南边疆一个少数民族,主要分布在云南省大理白族自治州。

白族崇尚白色,服饰以白色为主色。

女子头饰代表大理的“风花雪月”,舞蹈道具霸王鞭;男子身着扎染马褂,舞蹈道具八角鼓。

白族是中国南方少数民族,列中国第15大民族。

云南、贵州、四川、湖南和湖北五省是现代白族世居地。

白族自称“白和”、“白子”为白族男人“白尼”为白族女人,是中国西南边疆一个具有悠久历史文化的少数民族,史书上称为“僰(bo)人”、“白人”,明代以后称为“民家”。

历史上白族曾经是云南最大的民族。

白族起源与历史1.白族的起源与形成。

白族是一个历史悠久的少数民族。

汉晋时期的(棘人)是白族的直接祖源,唐宋时期的白蛮是其前身。

白蛮不仅参与了唐时的南诏国政权,而且还作为主体亲自建立了大理国封建农奴制国家。

唐宋是白族形成的重要时期。

这个期间白族与中原地区互通有无,交往密切,在许多方面受到了汉族的影响,促进了本民族的发展,还同化了一部分迁移来的汉族。

2. 白族地理分布的历史演变。

目前我国白族的地理分布比较集中,80%以上聚居在云南境内位于洱海之滨、又有金沙江横贯东西的大理地区,近20%的白族散居在四川西昌和贵州毕节等地。

这是一种大集中与小集中并存的分布方式。

大理作为白族的最大集中地,不仅是因为洱海地区是白族的发祥地,更为重要的是这里很久以来就同内地有着密切的关系,基本上保持着社会比较稳定,经济相对发展,人民生活安宁的环境。

西汉时在此设立了叶榆、云南、比苏、唐等县,隶属益州郡管辖,还把大批汉民迁移到这里,带来了先进的生产技术和铁器,促进了洱海地区经济的发展。

东汉时洱海地区改属永昌郡。

三国时诸葛亮征云南后在洱海地区设置云南郡。

唐代先在此设置姚州都督府,后又扶持南诏地方政权。

大理与宋朝及内地也相处很好。

元朝在云南建立了行省,在大理设置了大理路和鹤庆路。

明朝在大理洱海地区实行“改土归流”政策,废除世袭的土官,改派“流官”治理,又在洱海地区长期以来基本上保持了行政区划和建制的连续性,因而维持了地域关系的完整和社会政治经济的相对稳定。

布朗族布朗族简介:布朗族是中国西南历史悠久的一个古老的土著少数民族。

属南亚语系,无文字,习汉文,有着极为丰富的口头文化,至今仍然保留着最具鲜明特征的民族语言、服饰、歌舞、风俗习性。

2000年人口普查资料显示,布朗族总人口为9.19万人(。

全国的31个省、自治区、直辖市中均有分布主要分布在云南省、保山等地区。

主要从事农业。

有本民族语言,西双版纳、思茅等地的布朗族兼通傣语,多信奉南传上座部佛教。

保山市的布朗族有8500多人,主要分布在施甸县和昌宁县。

使用布朗语,属南亚语系孟高棉语族佤崩龙语支,分布朗与阿尔佤两个方言。

部分人会讲傣语、佤语或汉语。

没有本民族的文字,部分人会汉文、傣文。

1.民族历史:布朗族是云南最古老的民族之一,其先民最早居住在澜沧江西岸的保山一带,因不服哀牢人(傣族先民)的统治,逐步向南迁徙到镇康、凤庆、临仓一带的深山中。

布朗族先民曾被中原王朝称为"朴子蛮"、"扑子"、"朴子"、"扑"、"蒲满"、"蒲人"等名称,其分布更为广阔。

唐宋时期,"扑人"受南诏、大理政权统治;明朝设顺宁府,以蒲人头人充任土知府。

后来原居于云南南部的部分蒲人发展为如今的布朗族。

新中国成立后,根据本民族的意愿,统称为布朗族。

解放前生活在布朗山上的布朗族人还保留着不同程度的原始公社残余;在平坝地区生活的布朗族人,由于受经济文化发展比较快的汉族、傣族人的影响,己进入封建地主经济发展阶段。

布朗族人生活的地区气候温和,物产丰富。

他们主要从事农业生产,善种植茶树,是著名的普洱茶的产地。

布朗山的布朗族人实行母子连名制。

小孩出生3天拴线命名,将母亲的名字连在孩子的名字之后。

2.人口状况:2000年人口普查资料显示,布朗族总人口为9.19万人。

其中:男性4.75万人,女性4.44万人;性别比为107.18。

地理:以元江谷地和云岭山脉南段的宽谷为界,云南全省大致可以分为东西两大地形区。

云南东部为滇东、滇中高原,称云南高原,属云贵高原的西部,云南平均海拔在2000米上下。

云南这里主要是波状起伏的低山和浑圆丘陵,发育着各种类型的岩溶地貌。

云南西部为横断山脉纵谷区,高山与峡谷相间,云南地势雄奇险峻。

一般来说,云南西北部海拔在3000米~4000米;云南西南部海拔在1500米~2200米;云南靠边境地区地势渐趋和缓,海拔只在800米~1000米,个别地区下降至500米以下,是云南热带和亚热带地区之所在。

历史:解放前,彝族被称为“倮倮”或“夷人”等多种称呼,解放初被称为“夷族”。

彝族原来自称“罗倮”,在彝语中“罗”(音)意思是虎,“倮”(音)意思是龙,以两种代表力量与神秘无畏的动物自称,意思是说彝族是勇敢和强大的民族,更多意义上反应了彝族人对自己民族的自豪感,但旧社会各民族之间缺乏交流,外族人称彝族人为“倮倮族”有某些侮辱性。

解放以后,国务院开展对各个少数民族名称的确定工作,毛主席和周恩来在北京会见彝族代表研究讨论,在会议上提到以前彝族名称不统一,其中“夷族”、“倮倮族”都有侮辱性的意思,“夷族”也不好,因为夷原意是蛮夷,大家认为新中国是由兄弟民族组成的大家庭,大家应该平等互爱,更不应该有夷内之分,“夷”不利于民族团结。

毛主席提出了把“夷”字改为“彝”字,他认为鼎彝是宫殿里放东西的,房子下面有“米”又有系,有吃有穿,代表日子富裕,大家听了很满意,一致表示赞成。

从此“彝族”就被正式定为彝族各支系的统一族称。

起源:关于彝族的族源,迄今仍众说纷纭,尚无定论。

到目前为止,彝族的族源以土著说、氐羌说为主。

土著说又分西南土著说和云南土著说两种。

西南土著说认为,彝族自古以来就居住在祖国的西南,经过人类发展的不同阶段而成为现今的彝族。

这种主张的依据,除了汉文文献资料外,更多的是古彝文文献资料和神话传说等。

云南土著说认为,云南是彝族的起源地。

云南民族简介一部活的社会发展史云南是我国少数民族最多的一个省份。

除汉族外,还有彝、白、哈尼、壮、傣、苗、傈傈、回、拉祜、佤、纳西、瑶、藏、景颇、布朗、普米、怒、阿昌、崩龙、基诺、水、蒙古、布依、独龙、等二十六个民族,几乎占了全国少数民族总数的一半。

少数民族人口一千零三十一万八千九百九十八人,占云南总人口的百分之三十一点七(据第三次人口普查,以下同)其分布地区约占全省总面积三分之二以上。

据有关历史文献记载,早在公元两千多年前,我省各少数民族的先民,就以“羌”、“濮”、“僚”三大族群的名称活动在辽阔的西南边疆。

后经历代不断地迁徙、融合,从语言系属分析,“羌”族群大体为今天藏彝语中的彝语支各族。

“濮”族群为佤崩语支各族。

“僚”族群为壮傣语支各族。

从地理分布上看,占我省少数民族人口三分之一的彝族,主要分布于滇东北和滇北广大地区,白族主要分布在洱海盆地及其周围,壮族、苗族主要分布在滇东和滇东南地区,傈傈、怒、独龙、哈尼、傣、拉祜、佤、景颇、布朗、阿昌和崩龙等族就分布在元江以西的横断山脉的纵谷地区和山区。

各族住居的立体分布状况也很显著,白、壮、回、纳西等族多居于平坝;傣、阿昌居于低热河谷;彝、哈尼、拉祜、佤、景颇、布朗、瑶、崩龙多居于半山区或边远山区;苗族多居于高寒山区;藏和普米居滇西北高原;傈傈、怒和独龙则分布在怒江、独龙江两侧的山区。

由于历史的原因和特殊的地理条件,致使各民族的社会经济发展极不平衡,至解放前仍不同和度地停留在原始、奴隶、农奴和封建等社会发展阶段,常被誉为一部“活的社会发展史”。

这就为社会、历史、语言、经济、宗教、民俗、文化艺术等科学研究领域,提供了极其珍贵而丰富的“矿产”资源。

云南少数民族人口统计在全国五十六个少数民族中,云南占二十四个,还有一种族叫苦聪人,是全国少数民族最多的一个省份。

云南省二十四个少数民族的人口数是:彝族,三百三十五万四千九百九十三人;白族,一百一十二万一千零五十一人;哈尼族,一百零五万八千四百一十六人;壮族,八十八万八千一百五十九人;傣族,八十三万六千二百二十六人;苗族,七十五万二千二百二十六人;傈傈族,四十六万六千九百零九人;回族,四十三万八千八百八十三人;拉祜族,三十万零四千零五十九人;佤族,二十九万八千五百零九人;纳西族,二十三万六千四百零九人;瑶族,十四万七千二百零八人;藏族,九万五千九百一十五人;景颇族,九万二千九百一十五人;布朗族,五万八千三百一十八人;普米族,二万四千一百六十九人;怒族,二万二千八百五十九人;阿昌族,二万零四百一十二人;崩龙族,一万二千二百七十五人;基诺族,一万一千九百六十六人;水族,六千三百零一人;蒙古族,六千二百三十三人;布依族,四千七百二十一人;独龙族,四千五百九十二人;苦聪人,约二万多人;克木人,一千七百多人。

中国少数民族成人礼的庆祝方式

中国的少数民族拥有多样丰富的成人礼庆祝方式,每个民族都有其独特的传统和仪式。

以下是中国一些主要少数民族的成人礼庆祝方式:

1.哈尼族:哈尼族通常会在男女成年后举行成人礼。

庆祝活动包括穿上传统服装、祭祀祖先、跳跃传统

的跳舞(如“板凳舞”)以及参加宴会。

成人礼是展

示哈尼族文化传承的重要场合。

2.彝族:彝族的成人礼被称为“观阴节”。

在这个仪式

中,年轻人需要进行一系列的考验,如砍树、钻木

取火等,以证明他们已经成年。

庆祝活动包括舞

蹈、歌唱、祭祀和宴会。

3.傣族:傣族的成人礼被称为“耐撒婆”。

在这个仪式

中,成年男女会穿上华丽的传统服装,进行传统舞

蹈、歌唱和礼仪表演,然后在宴会上共进美食。

4.瑶族:瑶族的成人礼被称为“走婚”。

在这个仪式

中,年轻男女会互相选定伴侣,并举行盛大的仪

式,包括穿上盛装、游行、舞蹈和祭祀等。

5.哈萨克族:哈萨克族的成人礼被称为“拜松节”。

在

这个仪式中,青年男女会集体骑马,进行传统的马

背竞技和射箭比赛,以展示他们的勇气和技能。

6.藏族:在藏族,成人礼通常是与佛教宗教仪式相结

合的。

年轻人会接受佛教僧侣的祝福,并进行祭祀

活动。

庆祝活动还包括传统舞蹈、歌唱和宴会。

这些是中国一些主要少数民族的成人礼庆祝方式的示例,每个民族都有自己独特的传统和习俗,庆祝方式可能会有所不同。

成人礼在这些文化中具有重要的社会和文化意义,标志着个体的成年和社会角色的改变。

云南少数民族青年男女称呼

云南是一个非常有趣的旅游大省,这里除了美丽的山水外,还有很多古老的少数民族。

来云南旅玩,主要了解少数民族古老的文化、传统服饰、民俗建筑、品尝独特的饮食外,还能会带走一些有趣的“称呼'哦!1、石林彝族称呼女性为“阿诗玛”,男性为“阿黑哥”;2、大理白族称呼女性为“金花”,男性为“阿鹏哥”;3、丽江纳西族女性则称为“胖金妹”,男性则称“胖金哥”;4、香格里拉称女性为“卓玛”,男性为“扎西”;5、西双版纳称女性为“骚哆哩”,男性为“猫哆哩”;5、怒江的普米族男儿称呼为”依纯谷吉“女儿称呼为”依纯丹丹“。

带上你的阿诗玛,跟我一起去石林石林举世闻名,石林方阵位于昆明东南约60公里的石林县,这里海拔2000多米,是奇的特喀斯特地貌,居住着彝族撒尼人。

《阿诗玛》是流传在撒尼人

民口头上的一支美丽的歌,是撒尼人民世世代代的集体创作,它充分体现了撒尼人民的生活习惯和风俗人情。

所以,在这里他们把女士通称为“阿诗玛”;男士通称为“阿黑哥”――“黑”

成了勇敢、勤劳、忠诚的象征。

另外,他们对有些男士也称“阿白”和“阿花”,这又是何意呢?原来,“阿白”指游手好闲、好吃懒做的男子;“阿花”则指油头粉面、见异思迁的男子。

所以你将来到石林旅游,如果彝族同胞叫你“阿黑哥”,你不

要生气;叫你“阿白哥”、“阿花哥”,你可千万不要高兴得太早

呦!带上你的金花妹,跟我一起去大理

花雪月著称,下关风上关花点苍雪洱海月,大理人数最多的少数民族为白族。

白族人姑娘叫“金花”,小伙子叫“阿鹏”。

称呼的由来据说是源于上世纪五、六十年代的电影《五朵金花》,电影让广大观众对蝴蝶泉、苍山洱海的风光无比向往,并结识了一对白族青年男女——副社长“金花”与铁匠“阿鹏”;这两个真心相爱的人历尽种种误会和波折,终成眷属。

从此以后,白族人把女性无论老少通称为“金花”。

那么,他们称男性为

什么呢?自然而然,他们也按照电影里的人物称为“阿鹏哥”。

据说,白族也和汉族一样,很喜欢“鹏”这种传说中的神鸟,

后来他们把“鹏”引申并奉为勇敢、无私的英雄。

带上你的胖

金妹,跟我一起去丽江

作为世界自然和文化遗产的丽江古城,主要居民为纳西族。

纳西族为羌族后裔,纳西二字可以解释为强大的民族,或尚黑的人。

纳西人男男女女身材苗条,很少能见到胖子,物以稀贵,所以纳西人形成了“以胖为美”的习俗;同时黄金自古

也是纳西族心中的宝贝。

因此来到纳西族住的地方,可以称纳西姑娘为“胖金妹”,男生为“胖金哥”。

为方便起见,在与游人交往的过程中,对男士来讲,说他胖还无所谓;对不知情的女士来讲,叫她“胖金妹”她可能不高兴。

不过,一旦明白

了这是纳西人对客人的欢迎与尊重,是否应当宽容地笑纳这个“称呼”呢?带上你的卓玛,跟我一起去香格里拉

香格里拉在云南省迪庆藏族自治州。

“迪庆”藏语意为“吉祥如意的地方”。

“香格里拉”,美丽动听而又遥远陌生的名字,与“世外桃园”、“伊甸园”是同义词。

火灾之前的月光古城安逸宁静,普达措风景优美,辽阔的纳帕海适合草原骑行,梅里雪山壮观神圣“卓玛”是藏族对女子的称呼,它的意思是“度母”,一个很美丽的女神。

是度脱和拯救苦难众生的一族女神,同时也是藏传佛教诸宗派崇奉的女性本尊群…… “扎西”本身最多用在藏族人的名字中,而且一般都用在男士名字中,可以取名直接为“扎西”。

或者习惯上更多的是在扎西前后加另外两个子,组成“索郎扎西”或“扎西顿珠”等名字。

扎西是藏族名字组成中应用最普遍的字。

带上你的骚哆哩,跟我一起游版纳

傣语里男人叫猫,女人叫骚,漂亮的意思是多丽。

傣族的骚哆哩,是美女的意思;'猫哆哩'意思是'阳光活力男孩'-Sunny boy 。

到了西双版纳,傣族说“你好帅”,翻译成他们的话叫“你好猫”,女子的叫法更有意思,傣族叫“骚哆哩”(美女的意思),你好美他们说“你很骚”,他这么说你你还不能急,你只能对她说“你也很骚!”呵呵!带上您的“依纯谷吉”“依纯丹丹”来美丽的三江门——兰坪兰坪地处金沙江、澜沧江、怒江流域的中心地带,地理和交通呈星型向“三江并流”国家级风景名胜区的周边各县辐射,是滇西四地十县旅游环线的中心节点和主要入口,自然成为三江并流区旅游通道的中心驿站,所以

“三江之门”作为兰坪的一个旅游文化品牌正被世人关注。

兰坪是全国唯一以白族普米族命名的自治县。

普米族是我国五十六个民族中七个人口较少民族之一,有着古老文化和数次迁徙的历史。

在兰坪区域的普米族对青年男女的称呼有着非常深刻的意义,男儿称为“依纯谷吉”女孩称为“依纯丹丹”(由于普米没有文字,只能用汉子近音代替,所以发音会不准),‘依’在普米五色中称之为白色;在四方中称为东方,所以有着纯洁高尚的意义,“依纯谷吉”译为淳朴勇敢的神鸟之子,“依纯丹丹”译为像蜜蜂一样纯洁勤劳的女孩,如果您到普米村寨做客,见到普米族人首先说“典布曲嘎”或“恻恻”译为吉祥如意,也是最真诚和最美好的问候,热情好客的普米族人用最纯的酥理玛黄酒和酥油茶招待您,同时也送上最美好的祝福。