试论汉文学语言音乐美的表现

- 格式:pdf

- 大小:158.26 KB

- 文档页数:2

2024年浅析汉语言文学在诗词赏析中的韵味一、音韵之美诗词的音韵之美,是汉语言文学在诗词赏析中的重要韵味之一。

诗词的音韵包括平仄、押韵、对仗等要素,这些要素的运用使得诗词在发音上产生了美妙的旋律。

在赏析诗词时,我们不仅要关注诗词的意义,更要关注其音韵之美。

例如,李白的《静夜思》中,“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

”这首诗的平仄和押韵都非常严谨,读起来朗朗上口,给人一种悠扬的感觉。

正是这种音韵之美,使得诗词在传承千年之后,依然能够触动我们的心灵。

二、意象之美诗词的意象之美,是汉语言文学在诗词赏析中的另一重要韵味。

诗词通过意象的创造,将抽象的情感和具象的景物相结合,形成了一种独特的艺术表达方式。

在赏析诗词时,我们要善于捕捉诗词中的意象,感受其背后的意境和情感。

例如,王之涣的《登鹳雀楼》中,“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”这首诗通过描绘壮丽的自然景观,表达了诗人对远方的向往和对生活的热爱。

这种意象之美,使得诗词具有了无限的魅力和生命力。

三、情感之美诗词的情感之美,是汉语言文学在诗词赏析中的核心韵味。

诗词是诗人内心世界的真实写照,是情感的抒发和表达。

在赏析诗词时,我们要深入诗人的内心世界,感受其情感的波澜和变化。

例如,李清照的《如梦令》中,“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

”这首词通过描绘诗人游玩时的情景,抒发了诗人对生活的热爱和对自由的向往。

这种情感之美,使得诗词具有了打动人心的力量。

综上所述,汉语言文学在诗词赏析中的韵味主要体现在音韵之美、意象之美和情感之美三个方面。

这些韵味相互交织、相互映衬,构成了诗词独特的艺术魅力。

在赏析诗词时,我们要善于捕捉这些韵味,深入诗人的内心世界,感受其情感的波澜和变化。

同时,我们也要通过学习和欣赏优秀的诗词作品,不断提升自己的审美能力和文学素养,从而更好地领略汉语言文学在诗词赏析中的韵味。

诗词赋呈现音乐美的三重维度诗词赋是中国传统文学中重要的艺术形式之一,而音乐美作为另一种艺术形式,与诗词赋有着密切的关系。

在中国文学史上,很多诗词赋都是以音乐为背景创作的,而且诗词赋的语言美和音乐美在创作和表现上有着紧密的联系。

本文将从三个维度上探讨诗词赋呈现音乐美的方式。

诗词赋和音乐美在表现上具有互补性。

诗词赋在表现上注重语言的意境和想象力,而音乐在表现上则更擅长用音乐的声音来表现出情感和意境。

古代著名诗词赋《离骚》就是以音乐为背景进行创作的,通过作者屈原的对音乐的理解和运用,使得诗词赋《离骚》不仅在语言的表现上具有高度的艺术价值,而且在音乐的表现上也有着独特的美感。

音乐作品中也会借助诗词赋的内容和意境进行创作,通过音乐的节奏、音调等元素来表现诗词赋中的意境和情感,让诗词赋的美得到了更加完美的表现。

诗词赋和音乐美在传承上具有共通性。

诗词赋是中国传统文学的重要组成部分,而音乐美则是中国传统音乐的重要组成部分,两者在传承上都具有着共同的使命。

在中国传统文学中,很多诗词赋都以音乐为背景进行创作,通过诗词赋的传承和发展,也间接地为中国传统音乐的传承和发展提供了饱满的土壤。

中国传统音乐中也有很多作品是以古代诗词赋为主题进行创作的,这也为诗词赋的传承和发展做出了贡献。

所以诗词赋和音乐美在传承上是相互促进的,两者共同构成了中国传统文化的重要组成部分。

诗词赋呈现音乐美的三重维度,即在形式上具有相似性,在表现上具有互补性,在传承上具有共通性。

诗词赋和音乐美都是中国传统文化中不可或缺的重要元素,两者之间有着密不可分的联系。

在今后的文学和音乐创作中,要继续发扬诗词赋和音乐美的传统,不断拓展创新,为中国传统文化的传承和发展做出更大的贡献。

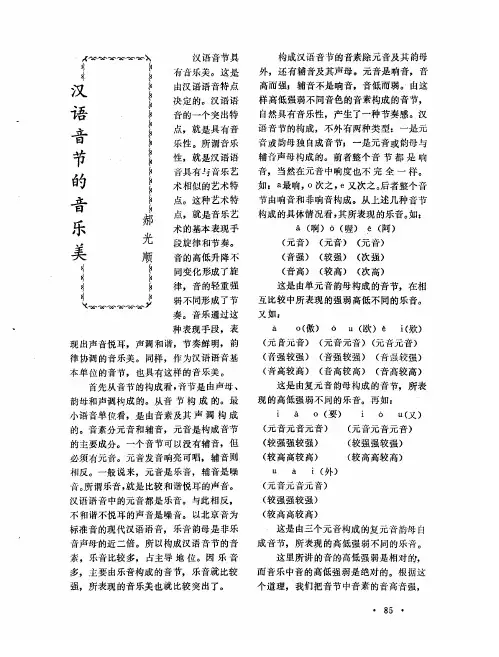

论音韵之美中文的音韵之美体现在语音的多样性上。

中文的声母韵母十分丰富,可以组合成大量的音节,形成丰富多样的音韵组合。

"b"、"c"、"d"、"g"等声母与"a"、"o"、"e"、"i"等韵母组合时,可以形成不同的音节,如"ba"、"cao"、"de"、"gu"等,每一个音节都有自己独特的音质和音调,使人们在交流中能够更加准确地表达自己的意思。

中文的音韵之美表现在声调的运用上。

中文是一种声调语言,不同的声调对于同一个音节的发音会产生不同的意义。

"ma"可以表示妈妈的意思,而"mā"则表示麻烦的意思。

声调的运用不仅仅是一种语言交流的表达工具,更是一种音乐的艺术。

在传统的京剧、评剧和戏曲等表演形式中,演员们通过精准的声调控制和演唱,使剧情更加生动有趣,让观众们陶醉其中。

中文的音韵之美还表现在字音的变化上。

中文中的字音随着时间的推移会发生变化,产生不同的音韵组合和发音方式。

古代的中文中有很多的双音节词,如"云山"、"日月"等,而现代汉语中这些词的发音已经变成了"yún shān"、"rì yuè"。

这种变化不仅丰富了中文的音韵系统,也反映了中文的语言演化。

中文的音韵之美还反映在诗歌和文学作品中。

中国古代的诗歌创作非常注重音韵的运用和押韵的表达。

通过合理的押韵和平仄的运用,诗人们能够表达出深刻的情感和抒发内心的感受。

杜牧的《秋夕》中写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤,天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”,通过音韵的和谐和押韵的呼应,为读者们展开了一幅秋夜的美丽画卷。

诗词赋呈现音乐美的三重维度诗词赋是中华文化瑰宝的一部分,而音乐美是人们对于和谐、旋律和节奏的追求。

诗词赋与音乐美有着天然的联系,二者的结合可以形成一种独具魅力的艺术形式。

在这里,我将从音乐美的三个维度来谈论诗词赋的表现。

第一个维度是旋律美。

旋律是音乐的灵魂,也是诗词赋中的重要表现手段。

诗词中的句子往往带有固定的音律和节奏,这种音律和节奏的排列方式形成了旋律。

旋律美是诗词赋中音乐美的基础,它能够直接传达作者的情感和意境。

比如李白的《静夜思》中,“窗前明月光,疑是地上霜”这两句,它们的句子结构简洁流畅,而且有明快的节奏感,仿佛把读者带入了一个静谧的夜晚,让人感受到了月光的清幽和寂静的美。

第二个维度是韵律美。

韵律是指诗词中音节的长短、轻重和音调的变化。

通过合理的韵律安排,诗词赋能够形成一种优美的音韵效果,使人们在欣赏时感受到一种和谐的节奏感。

比如辛弃疾的《青玉案·元夕》中,“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”这两句,它们的音节长度和音调变化非常有节奏感,诗句中的音乐美妙地与词意相契合,让人感受到了一种幽静而温馨的情感。

第三个维度是意境美。

意境是指诗词赋中画面的形成和情感的表达。

音乐美与意境的结合可以使人产生共鸣,让人感受到音乐和诗词所传递的情感和内涵。

比如王之涣的《登鹳雀楼》中,“白日依山尽,黄河入海流”这两句,通过对自然景观的描绘,表达了作者的壮志豪情和不畏艰难的精神,诗中的音乐美与意境相得益彰,使人们仿佛置身于壮丽的自然景观之中。

通过以上三个维度的诠释,我们可以看到诗词赋与音乐美的契合点。

诗词赋以温婉的旋律美、和谐的韵律美和生动的意境美,把作者的情感和思想以一种独特的方式表达出来。

而音乐美则以旋律、节奏和韵律为基础,通过音乐的表现形式传递情感和意境。

诗词赋与音乐美的结合不仅丰富了二者的内涵,同时也创造了一种独特的艺术风格,给人们带来了无尽的艺术享受。

诗词赋与音乐美的结合是一种美的交融,它们共同构成了一种独特的艺术形式。

诗词赋呈现音乐美的三重维度诗词赋是中华文化瑰宝之一,它既可以通过文字展现情感和思想,也可以通过音乐表现出音乐美。

在这篇文章中,我将探讨诗词赋将音乐美呈现在三重维度上的具体方法。

第一重维度——韵律美诗词赋和音乐一样,都有自己的韵律美。

在诗词赋中,韵律美是通过词句的押韵、平仄、句式、节奏等方面来体现的。

押韵是指相同的韵母在诗词赋的结尾处对应的现象。

平仄是指音节的音调高低,诗词赋中的平仄有抑扬顿挫的效果。

诗词赋的句式也是韵律美的重要组成部分,不同句式的运用可以突出诗句的节奏感,进而增强整首诗词赋的音乐感。

在演唱诗词赋时,歌唱者根据词句的平仄、押韵和节奏感去调整表现方式和控制音调,进而让听众能够更好地领略这首诗词赋的韵律美。

诗词赋在音乐美方面的表现还有一种更深层次、更感性的方式,就是意境美。

意境美是指诗词赋所表达的意境与音乐能够产生互动,形成更加丰富的艺术表现。

通过音乐的气氛、节奏、语调等元素,加强诗词赋所表达的情感和主题,进而让听众更加容易地理解和感受到其中所蕴含的意境美。

例如,苏轼的《江城子》中,“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

”这句话的含义很深刻,表达了这位诗人对人生轮回的深刻体悟。

如果通过悠扬的乐曲来演绎这首诗歌,可以让听众更加深入地体会到这种深邃的情感色彩。

诗词赋和音乐之间的互动,展示着意境美的丰富性,让这两种艺术形式相得益彰。

诗词赋还有一种通过音乐美呈现出来的形象美。

这种形象美是通过写景、描绘人物、刻画情感等方式体现的。

诗词赋所描绘的画面通过音乐的表现,变得更加生动而有力。

音乐可以通过乐曲的配乐和声音的情感调节,将这些画面和人物更加形象化,让听众能够更清晰地感受到其中所蕴含的美感。

例如,在李清照的《如梦令》中,“似曾相识燕归来,小园香径独徘徊。

”这句诗的意境美已经很深刻,但是如果再通过优美的演唱来表现这句诗词赋,听众就可以更加深入地感受到其中的形象美,感受到小路上面的香气、蝴蝶的盘旋和燕子的飞翔等。

唐宋诗词的语言表达与音乐欣赏唐宋诗词被誉为中国古代文学的巅峰之作,其语言表达和音乐欣赏的特点令人叹为观止。

在这篇文章中,我们将探讨唐宋诗词的语言之美以及如何通过音乐欣赏来更好地理解和感受这些作品。

一、唐宋诗词的语言之美唐宋诗词的语言之美体现在其精炼、优美的表达方式上。

诗人们运用精湛的辞章和巧妙的修辞手法,将复杂的思想和情感凝练成短小精悍的诗句。

例如,杜甫的《登高》中写道:“飘摇兮若耶溺兮,悠扬兮而不可接兮。

”这两句诗用简练的语言表达了作者登高时的心情,给人一种飘然若仙的感觉。

这种精炼的表达方式使唐宋诗词能够在有限的空间内传达丰富的情感和思想,给读者留下深刻的印象。

此外,唐宋诗词的语言之美还体现在其音韵之间的和谐。

唐宋诗词注重音韵的运用,通过押韵、对仗等手法,使诗句的音乐性更加突出。

例如,李白的《静夜思》中写道:“床前明月光,疑是地上霜。

”这两句诗通过“光”和“霜”的押韵,使整首诗的音乐感更加强烈。

这种音韵的和谐不仅使诗句更加优美动听,也增强了读者对诗歌情感的共鸣。

二、通过音乐欣赏唐宋诗词音乐欣赏是一种通过音乐来感受和理解作品的方法,对于唐宋诗词来说尤为适用。

通过音乐的表现形式,我们可以更好地领略唐宋诗词的情感和意境。

首先,音乐可以通过旋律和节奏来呈现唐宋诗词的情感。

唐宋诗词常常表达着丰富的情感,如忧愁、欢乐、思乡等。

通过音乐的旋律和节奏,我们可以更加直观地感受到这些情感。

例如,苏轼的《水调歌头》中写道:“明月几时有,把酒问青天。

”这首词表达了词人的忧愁和思乡之情。

如果将其配以悲伤的旋律和缓慢的节奏,会更加凸显出词人的情感,使人们更加深入地理解和感受这首词。

其次,音乐还可以通过声音的变化来表现唐宋诗词的意境。

唐宋诗词常常通过描绘自然景物来表达情感和思想。

通过音乐的声音变化,我们可以更好地感受到这些自然景物的美丽和宏伟。

例如,王之涣的《登鹳雀楼》中写道:“白日依山尽,黄河入海流。

”这两句诗通过描绘大自然的壮丽景象,表达了诗人的豪情壮志。

英诗汉译中音美效果的传达英诗是英国文学的重要组成部分,它以其独特的语言美和音乐美赢得了世人的赞赏。

而将英诗翻译成汉语,不仅仅是简单的语言转换,更是一种跨越文化和语言的传达。

本文将讨论英诗汉译中音美效果的传达。

英诗的音美效果主要体现在韵律和音韵上。

英诗的韵律往往采用特定的音节和重音组合,形成独特的节奏感和韵律感。

而在汉译中,译者需要尽可能地保留原诗的韵律和音节节奏,这需要译者巧妙地运用汉语中的音节和韵脚,尽量保持原诗的音乐美。

英诗中的押韵和节奏感可以通过汉语中的平仄和韵脚来传达,使得读者在汉译中也能感受到原诗的音美效果。

英诗的音乐美主要体现在语言的音色和音调上。

英文具有丰富的音素和音调,使得英诗在朗诵时有一种独特的音乐感。

而在汉译中,译者需要选用具有类似音色和音调的汉语词语,以尽量传达原诗的音乐美。

译者还需要考虑到汉语的抑扬顿挫和声调变化,将英诗的音乐美融入到汉语的语音特点中,使得汉译更具有动感和音乐感。

英诗的音美效果还体现在词语选择和修辞手法上。

英诗中的单词和短语往往具有丰富的内涵和想象力,而译者需要选择恰当的汉语词语和表达方式,尽可能地还原原诗的音美效果。

译者还可以运用汉语的修辞手法,如比喻、拟人等,来传达原诗的意境和情感,使得汉译具有与原诗相当的艺术表现力和音乐感。

英诗的音美效果在汉译中的传达还需要考虑到文化和传统的影响。

不同的语言和文化具有不同的语音特点和审美观念,译者需要在汉译中尊重汉语的语音特点和文化传统,同时注重原诗的音乐美和意境表达,以达到最佳的传达效果。

英诗汉译中音美效果的传达是一项复杂而有挑战性的工作,需要译者具备丰富的语言能力和文学修养,同时需要对原诗的音乐美和意境有深刻的理解和把握。

通过巧妙运用汉语的音节、韵脚和语音特点,结合修辞手法和文化传统,译者可以尽可能地传达原诗的音美效果,使得汉译成为原诗的“传声筒”,让读者在汉译中也能领略到英诗的音乐美。

【2000字】。

中国古代文学的音韵与语言美感中国古代文学是一座璀璨的文化宝库,其独特的音韵和语言美感使其在世界文学史上独树一帜。

在这篇文章中,我们将探讨中国古代文学的音韵特点以及其所带来的语言美感。

一、音韵的重要性中国古代文学注重音韵的运用,认为音韵是一种神奇的力量,可以使文字更加生动、节奏更加鲜明。

通过合理运用音韵,作品可以更好地表达情感、塑造人物形象,并增强作品的艺术感染力。

音韵是诗歌、韵文等形式的重要组成部分,它为作品构建了独特的美学结构。

二、平仄的运用平仄是指诗歌中音节的重音和轻音的对立。

中国古代文学中,平仄是基本的音韵规律,它赋予了作品鲜明的节奏感。

平仄的运用可以使诗歌更加优美动听,让读者在朗诵中感受到节奏的韵律之美。

例如,杜甫的《登高》这首诗中运用了平仄的技巧,使整个诗篇如同山川起伏的景象一般。

三、押韵的艺术押韵是中国古代文学中常见的一种修辞手法,它增强了作品的音韵美感。

押韵可以使作品更加有韵律感,使读者在阅读时容易产生共鸣。

这种押韵的艺术在唐诗中得到了充分的体现,例如白居易的《赋得古原草送别》,其中的押韵使整篇诗歌更具韵律美。

押韵的艺术也是中国古代文学独特的魅力所在。

四、回文的巧妙运用回文是指一句话或一篇文章从前往后以及从后往前读都是相同的,这种巧妙的构思不仅使作品在音韵上达到一种奇妙的呼应,同时也增加了作品的艺术趣味。

回文常常运用于韵文诗歌以及悬挂在殿壁上的对联上,这种独特的语言构思给人带来了一种神秘的美感。

例如,北宋文学家苏拯的《灵岩寺·送傅子正归山》就是一篇以回文为特色的作品,通过回文的构思增加了作品的艺术价值。

五、对偶的艺术对偶是中国古代文学语言美感的重要表现形式,它使作品具有一种鲜明的对称美。

通过对偶的手法,作品的语言更加凝练、优美,给人以美的享受。

比如白居易的《赋得古原草送别》中的“落红不是无情物,化作春泥更护花”,通过对偶的结构,使诗歌在语言上呈现出一种和谐的美感。

六、修辞手法的运用除了以上几种主要的音韵特点外,中国古代文学还注重修辞手法的运用,如比喻、夸张、拟人等手法,使作品更具艺术感染力。

汉乐府形容

1. 简练明快:汉乐府的语言简练明快,不拖泥带水,用简单的词语表达出深刻的含义。

2. 意境深远:汉乐府的意境深远,常常通过对自然、人生、爱情等主题的描绘,表达出作者对生活的感悟和思考。

3. 感情充沛:汉乐府的诗歌充满了浓郁的感情色彩,既有悲愤激昂的,也有温情脉脉的,让读者感受到作者真挚的情感。

4. 形式多样:汉乐府的形式多样,有五言、七言、杂言等多种形式,同时也采用了叠字、对偶、排比等修辞手法,使诗歌更加生动有力。

5. 反映社会现实:汉乐府的一些作品反映了当时社会的现实和人民的疾苦,具有一定的历史价值和社会意义。

6. 富有音乐性:汉乐府的很多作品都可以配乐演唱,具有很强的音乐性,让读者在阅读的同时也能感受到音乐的美妙。

总之,汉乐府是中国古代文学中的瑰宝,其简练明快、意境深远、感情充沛、形式多样、反映社会现实、富有音乐性等特点,使其在文学史上占有重要的地位。

古代词曲的音韵美与意境表达古代词曲是中国传统文化的瑰宝,不仅以其优美的音韵美令人陶醉,更以其独特的意境表达能力成为人们推崇的艺术形式。

在古代文人的笔下,词曲以其独特的韵律和意蕴,展现了人们内心深处的情感与思考,打动着读者听者的心弦,耐久流传至今。

古代词曲的音韵美是其魅力的重要方面。

词曲的演唱常常伴随着优美动人的旋律,通过声音的抑扬顿挫、重音与轻音的交替,呈现出动听悦耳的音韵美。

例如,在辽阔的黄河之滨,岱宗夫如何?齐鲁青未了,可以谓之为中华文化的摇篮。

古代的音律美可被视为古代词曲的灵魂,它构成了古代词曲的基础框架。

古代音律由声、调和韵三个要素组成。

声指音高,调指曲调,而韵指押韵的方式。

音律的选择和运用不仅要求厚重的音律基础,还需要词曲家的艺术创作和技巧实践。

通过对声、调和韵的合理运用,古代词曲能够把复杂的情感表达得淋漓尽致。

听歌曲能够令人忘记烦恼和压力,进而获得精神上的放松与舒适。

除了音韵美,古代词曲还通过细腻的描写和独特的意境表达能力,展现出深远的艺术魅力。

古代文人借助于诗词曲赋等形式,通过细腻的笔触和精确的语言,将心中的情感与思考娓娓道来。

古代词曲以其独特的意象和比喻手法,呈现出丰富多样的意境。

例如,杨柳依依的景象让人不禁摇曳在清风之中,而柳絮飘飘的场景则仿佛是一幅幅描绘在纸上的画卷。

这些意象和比喻形象的运用使得古代词曲能够完成情感的升华和意境的准确表达。

古代词曲的音韵美与意境表达能力相辅相成,共同构成了其独特的艺术魅力。

音韵美给予了词曲以声音的表达方式,使得抽象的情感通过音乐和歌唱而产生感染力,让人们感触到其中的真实和深厚;而意境表达则通过描写和比喻,使得情感得以准确的表达,并引发读者听者深入思考和共鸣。

总的来说,古代词曲的音韵美与意境表达是其引人入胜的艺术特点。

在音韵美的衬托下,意境的表达更加深入人心。

古代词曲通过音乐、歌唱和写作等形式,将枯燥的文字转化为饱含感情的音符和动听的旋律,因此备受人们的喜爱和推崇。

汉代经学与文学中的音乐之美作者:侯文学来源:《贵州文史丛刊》2010年第02期内容提要:音乐是汉代文化的重要构成,汉代经学与文学对此均有讨论与表现,二者传递的审美理想并不相同。

经学视阈下的音乐之美:以德为本质与归趋;表迭欢乐平和之情。

汉代文学中的音乐之美,表现为:重视娱耳目乐心意之用;情感悲凄,曲调婉转、急促;乐器以丝竹类为主。

关键词:汉代经学文学音乐美中图分类号:B249.9文献标识码:A文章编号:1000-8705(2010)02-9-15无论是周代文明还是汉代文明,音乐都是其重要构成。

虽然包括《诗经》在内的先秦古乐谱早已亡佚,但汉代经学的讨论却传续不绝,汉代文学对于音乐的表现更是比比皆是。

双方虽然同在汉代的屋宇之下,却传递着不同的音乐审美理想。

一、经学视阈下的音乐之美汉代经学关于音乐的讨论主要集中在《法言》、《白虎通·礼乐》、郑玄《礼记·乐记》注等著述当中。

兹以《白虎通·礼乐》篇的论乐文字为主,探讨汉代经学视阈下的音乐理想。

首先,应该指出:汉代经学承先秦儒学而来,对于以音乐为核心的艺术,区分为雅乐与郑声(或称郑卫之音)。

孔子最早论及郑声与雅乐的区别:颜渊问为邦。

子曰:“行夏之时,乘殷之辂,服周之冕,乐则《韶》《舞》。

放郑声,远佞人。

郑声淫,佞人殆。

”恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。

在孔子看来,《韶》、《舞》(武王之乐《武》)为雅乐的代表,令人端肃庄敬。

与雅乐构成对立的是郑声(郑卫之音),指春秋后期兴起于郑卫之地的流行音乐,令人耳目眩惑,心志淫佚,应当受到摒弃。

扬雄《法言-吾子》的认识承此而来:中正则雅,多哇则郑。

以问答的形式探讨雅郑之别。

然则雅郑这对概念是汉代经学关于音乐讨论的焦点。

雅乐,是汉代经学所推崇的音乐。

这种音乐,据汉人所论,有如下特点:第一,以德为本质与归趋。

承《礼记·乐记》的“乐者,德之华”的认识而来,《白虎通·礼乐》指出:“乐所以象德表功。

语言的音乐美-----<<春>>的群文阅读教学目标:1.通过对三篇文章里的语言特点音乐美的学习,掌握体现语言音乐美的四个方面.2.在朗读中体会韵味,体会语言的音乐美.教学重点:通过对三篇文章里的语言特点音乐美的学习,掌握体现语言音乐美的四个方面.教学难点:在朗读中体会韵味,体会语言的音乐美.教学过程:一.导入在中国只要提到写春天的现代散文,似乎没有人能绕开朱自清的《春》。

当我们深入到《春》的艺术境界中时,我们会为那美丽的春光所陶醉,会为那洋溢的诗情所感染,会为那盎然的生机所激励。

当我们读着这篇散文的时候,会感觉到它语言的清新朴实、通俗易懂、朗朗上口。

读着朗朗上口就是因为它的语言具有音乐美。

今天我们就来看看这语言的音乐美表现在哪些方面。

二.新授(一)《春》语言中的音乐美1.《春》的音乐美突出的表现在轻声字和儿话韵的运用上。

儿话韵表示喜爱、亲切的感情色彩。

轻声字和儿话韵就是从清新朴实、浅显易懂的口语中来的,带给人一种和谐流畅的音乐美。

如文章开头就写道:“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

”四句话都用“着”或“了”收尾,句子简短,语意亲切,给全文定下了轻快、活泼的基调,抒写了作者盼春的热切、喜悦的心情。

接着,作者又给我们描绘了一幅春天的轮廓画,“山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。

”一连用了三个“了”字,烘托出活泼、明快的气氛,在读者面前展示出一幅生机勃勃的春景图。

接下去,作者就对这幅春景图作细致的描绘。

小草“嫩嫩的,绿绿的”,“风轻悄悄的,草软绵绵的”,桃树、杏树、梨树“开满了花赶趟儿”,“花里带着甜味儿”,“闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿”。

这里,作者用了许多累声字和儿话韵。

全文六百多字,而轻声字和儿话韵就有五十多个,大部分又用在句尾,读起来轻快、活泼,语意亲切,形成了轻松、明快的旋律,表现了作者欣喜的心情,也引起读者对春的强烈向往。

2.《春》中的叠字的运用也很有特点全篇用叠字17处。

诗词赋呈现音乐美的三重维度1. 引言1.1 诗词赋呈现音乐美的三重维度诗词赋作为中国传统文学形式之一,通过优美的言辞和抒情的意境,常常能够展现出音乐美的独特魅力。

在诗词赋中,音乐美的表现可以分为三个维度:声音维度、节奏维度和情感维度。

这三个维度相互交织,共同构成了诗词赋作品中的音乐美之所在。

首先是声音维度。

诗词赋的文字选词优美,用韵追求和谐,通过对音韵的精确掌握和运用,能够给人以听觉的享受。

在朗诵或演唱诗词赋作品时,声音的音色、音质和音高都能够表现出其中蕴含的音乐美。

这种声音的美感可以直接触动人们的心灵,让人产生共鸣。

其次是节奏维度。

诗词赋的韵律和字数的排列往往都是有规律的,这种规律性构成了作品的节奏感。

通过对节奏的把握,诗词赋可以呈现出一种独特的音乐美,让人感受到文字间的跌宕起伏和情绪的起伏变化,仿佛是在用音乐的语言诉说着诗人的内心世界。

最后是情感维度。

诗词赋常常表现出诗人对生活、人情的感悟和情感体验,在这种情感的抒发中,也蕴含着一种音乐美。

诗词赋作品中所展现出的悲欢离合、爱恨情仇,都能够触动人们心灵深处的情感共鸣,这种情感的共鸣也是音乐美的一种表现形式。

2. 正文2.1 音乐美的声音维度音乐美的声音维度是指音乐中所使用的声音素材和声音效果所构成的美感。

在诗词赋中,通过对音乐中声音的描写和表现,可以体现出音乐美的声音维度。

声音维度在音乐美的表现中扮演着至关重要的角色,它可以通过不同的声音特点和音色来传达出不同的情感和意境。

在诗词赋中,通过对音乐中的声音进行描写,可以使读者感受到音乐的魅力和美感。

比如《长干行》中“青冥浩荡,雨雪纷纷”一句,通过对自然声音的描写,展现了一幅雨雪交加的画面,使人产生一种强烈的视觉和听觉感受。

又如《水调歌头》中“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”一句,通过对黄河水声和风声的描写,营造了一种宏伟壮观的场景。

声音维度也可以通过音乐的音色和音质来展现。

比如《江城子》中“黄州十五年,忍耻负花飞”一句,通过对音乐乐器声音的描写和音乐的节奏感,表现出了一种悲怆和落寞的情感,使人感受到音乐中的深沉和复杂情感。

古代文学中的音韵美感古代文学是中华文化的瑰宝,它蕴含着丰富的思想和情感,给人们带来了无尽的艺术享受。

除了文字的意义和内容之外,古代文学还注重音韵美感的表达。

音韵美感是指通过音节的选择和组合,使作品具有和谐、流畅、抑扬顿挫的节奏感。

本文将探讨古代文学中的音韵美感,并分析其在不同文体中的表现。

首先,古代诗歌是最能展现音韵美感的文体之一。

古人将诗歌视为音乐的姊妹,注重其韵律和节奏。

古代诗歌常采用平仄对偶的方式,使诗句在朗朗上口的同时,又具有一定的节奏感。

例如杜甫的《春夜喜雨》中,“好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

”这首诗以平仄对偶的方式,使得整个诗句流畅自然,如歌般动人。

同时,古代诗歌还注重音节的选择和排列,以达到一种声音的和谐感。

例如白居易的《赋得古原草送别》中,“离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

”这首诗中的“离离”、“一岁一”、“野火烧不尽”等诗句,通过音节的重复和排列,使整个诗句具有一种韵律感和节奏感。

其次,古代散文也常运用音韵美感来增强作品的艺术表现力。

散文是一种以散文形式表达思想和情感的文学体裁。

古代散文追求自然、流畅的表达方式,音韵美感在其中起到了重要的作用。

例如韩愈的《师说》中,“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

”这段文字通过“舍南舍北”、“但见群鸥”等音节的重复,使整个句子具有一种流畅的节奏感,给人以愉悦的感觉。

另外,古代散文还注重音节的变化和对比,以达到一种音韵的和谐感。

例如欧阳修的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中,“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

”这段文字通过“银烛秋光”、“轻罗小扇”等音节的变化和对比,使整个句子具有一种韵律感和节奏感。

最后,古代戏曲也是音韵美感的重要表现形式之一。

古代戏曲以其独特的音乐和表演形式吸引了无数观众。

音韵美感在古代戏曲中得到了充分的发挥。

例如京剧中的唱腔,通过音节的选择和排列,使得整个唱段具有一种韵律感和节奏感。

另外,古代戏曲还注重音调的变化和对比,以表达不同角色和情节的特点。

论文学作品语言的音乐美胡海霞文学作品的音乐美,历来是文学语言追求的一个艺术目标,也是文学语言的一个突出特点。

叠字、叠词能给人们音乐的美感,刘勰说:“流连万象之际,沉吟视听之区;写气图貌,既随物以宛转,属来附声,亦与心而徘徊。

故‘灼灼’鲜花之鲜;‘依依’尽杨柳之貌,‘杲杲’为日出之客,‘漉漉’拟雨雪之状,……如欧阳修《蝶恋花》“庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数”柳永《雨霖铃》“念去去,千里烟波,暮蔼沉沉楚天阔”,李清照《声声慢》“寻寻觅觅,凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时刻,最难将息”。

《如梦令》“知否?知否?应是绿肥红瘦”。

读来抑扬,听来悦耳。

《荷塘月色》一文中,现代作家朱自清更是运用了许多叠字叠词来深化物态情貌的形象感,这种例子在文中俯恰即是。

如用“田田”来形容荷叶的密度,以“层层”来表明它的深度,用“曲曲折折”来形容荷塘的广度,又如“蓊蓊郁郁”是“蓊郁”这一双音节词的重叠,不但说明树木之多,且加重了夜色浓厚之意;“远远近近、高高低低”是远近高低的叠用,描写了荷塘四面树丛之茂密。

这些叠字叠词不仅富艺术表现力,节奏也鲜明,韵律协调,富音乐美,给人留下深刻的印象。

古典诗歌中,相邻或相同的诗行末尾之间行成的韵母相同或相近的语音状况称为压韵。

这些压韵的字通常叫韵脚字。

韵脚字的使用可使诗读来琅琅上口,铿锵可诵,悦耳动听,使人享受到一种和谐的音乐类。

如张九龄《望月怀远》诗:“海上升明月,天涯共此时。

情人怨遥夜,竟夕起相思。

灭烛怜光满,披衣觉露滋。

不堪盈手赠。

还寝梦佳期,”韵角字“时”、“思”、“滋”和“期”押韵,读音低沉而不响亮,与缠绵相思的情感极为合拍。

节奏,是音乐美的一种形式要素。

郭沫若在《论节奏》中说:“节奏之与诗,是她的外型也是她的生命,……没有节奏就没有诗”。

诗歌通过节奏来表现情感,因此就有关西大汉执铁板唱豪放词,十七八女孩子执红牙板唱婉约词的区别。

他们以不同的节奏和旋律激起人们的情感,给人以美丽享受。