30例急性脑卒中患者心电图改变分析

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:3

急性脑中风患者心电图及甲襞微循环改变

李祥华

【期刊名称】《中国微循环》

【年(卷),期】1996(000)002

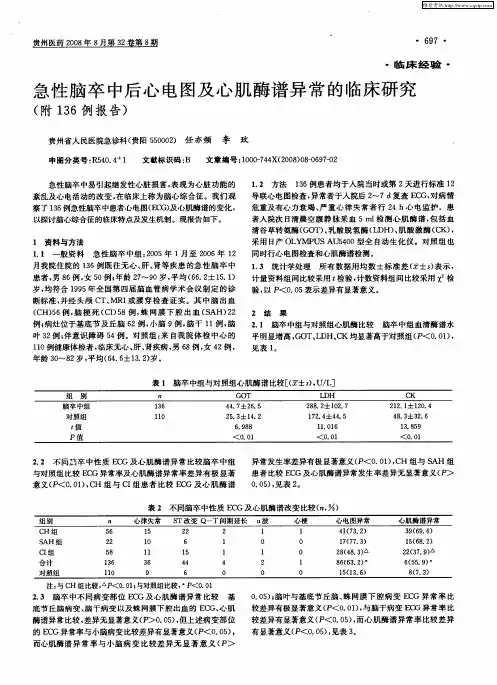

【摘要】本文观察128例生脑中风患者,治疗前心电图(EKG)8项指标有6项异常率明显高于正常人,经卡方(X^2)检验差异性非常显著(P〈0.01)。

治疗后6项旨标明显氏于治疗前(P〈0.01)。

治疗前后对患者进行甲襞微循环(NFM)检查,按田牛加权积分法综合评价,治疗后患者NFM的形态积分,襻周积分和总积分明显低于治疗前(P〈0.01)。

讨论了EKG与NFMR关系。

【总页数】1页(P114)

【作者】李祥华

【作者单位】蚌埠市第三人民医院

【正文语种】中文

【中图分类】R743.302

【相关文献】

1.急性感染患者甲襞微循环的改变及中药912液的作用 [J], 舒平;张淑文;王宝恩;梁琪

2.急性缺血性脑中风患者的血浆内皮素浓度改变 [J], 黄培志;薛军

3.46例肺结核患者高频心电图与甲襞微循环改变 [J], 史正全

4.早期无典型心电图改变的急性心肌梗死患者心电图及冠状动脉造影特点 [J], 郑

晓晖;向铮;刘春平;杨睿;杨晓红;王瑞平

5.急性脑卒中的神经源性心电图改变——附181例患者的心电图分析 [J], 石继红因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

认识脑出血后心电图异常的发生编者按:神经外科经常遇到心电图异常的患者,近期神外时间就推送了一篇(点击查看:突发剧烈头痛、脑CT阴性、心电图ST段抬高:如何诊断?),而本文指出脑出血后心电图发生异常较常见,一起看下。

已经观察到,心脏功能良好的患者,发生脑梗塞及蛛网膜下腔出血后,会发生ST 段抬高,ST 段压低,T 波倒置及 QT 间期延长等改变。

但脑出血后,是否与心电图的改变有关,尚不清楚。

近期,日本防卫医科大学校 Takeuchi 等,对脑出血与心电图改变之间的关系进行了研究,并将结论发表在了 Journal of Clinical Neuroscience 杂志上。

研究介绍研究中共纳入 2004-2014 年间,118 名自发性脑出血的患者,所有患者入院时接受 12 导联心电图检查。

男性 65 名,女性 53 名,平均年龄 63.5 岁,既往高血压病史者 71 名,高血脂者 23 名,糖尿病者 13 名。

血肿位于深部者 64 名,脑叶 33 名,小脑 10 名,脑干 11 名;血肿体积平均 28.3 ml,大于 30 ml40 名;中线移位平均 3.2 mm,大于 5 mm28 名;合并有脑室出血 32 名,蛛网膜下腔出血 13 名。

其中 66 名患者中出现了多余 1 种的心电图改变,最常见的心电图异常为 ST 段压低(24%),其次为左心室高电压(20%),QT 间期延长(19%),T 波倒置(19%)。

3 名患者发展为缺血性心脏病,包括心绞痛 2 例,缺血性心肌病 1 例。

单变量分析认为,ST 压低与血肿位于深部及血肿位于岛叶相关,岛叶相关性出血是 ST 段压低出现的独立预测因子。

研究没有发现,左心室高电压与脑出血后临床影像学有关系,也没有任何因素能够预测左心室高电压的发生。

单变量因素分析发现,QT 间期延长的发生与血肿位于深部,中线结构移位大于5 mm,合并脑室出血,出血位于岛叶皮层相关。

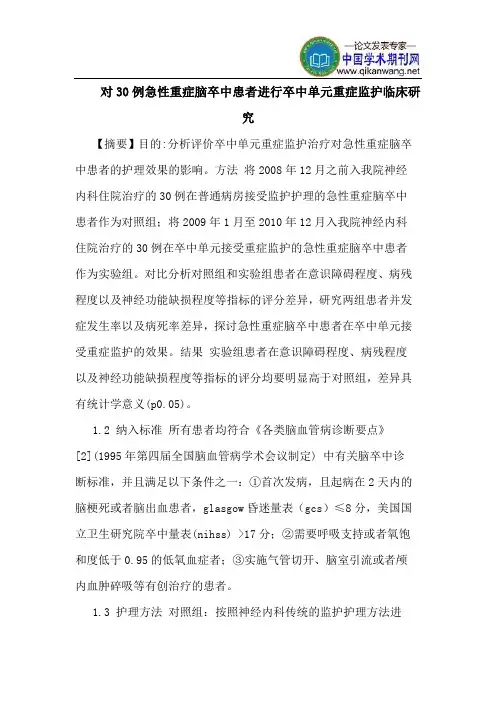

对30例急性重症脑卒中患者进行卒中单元重症监护临床研究【摘要】目的:分析评价卒中单元重症监护治疗对急性重症脑卒中患者的护理效果的影响。

方法将2008年12月之前入我院神经内科住院治疗的30例在普通病房接受监护护理的急性重症脑卒中患者作为对照组;将2009年1月至2010年12月入我院神经内科住院治疗的30例在卒中单元接受重症监护的急性重症脑卒中患者作为实验组。

对比分析对照组和实验组患者在意识障碍程度、病残程度以及神经功能缺损程度等指标的评分差异,研究两组患者并发症发生率以及病死率差异,探讨急性重症脑卒中患者在卒中单元接受重症监护的效果。

结果实验组患者在意识障碍程度、病残程度以及神经功能缺损程度等指标的评分均要明显高于对照组,差异具有统计学意义(p0.05)。

1.2 纳入标准所有患者均符合《各类脑血管病诊断要点》[2](1995年第四届全国脑血管病学术会议制定) 中有关脑卒中诊断标准,并且满足以下条件之一:①首次发病,且起病在2天内的脑梗死或者脑出血患者,glasgow昏迷量表(gcs)≤8分,美国国立卫生研究院卒中量表(nihss) >17分;②需要呼吸支持或者氧饱和度低于0.95的低氧血症者;③实施气管切开、脑室引流或者颅内血肿碎吸等有创治疗的患者。

1.3 护理方法对照组:按照神经内科传统的监护护理方法进行。

实验组:①对患者进行生命体征床旁监护重症监护护理,至少监测患者体温、呼吸、心电、血氧饱和度以及血压等指标48h,当患者病情稳定且过去24h内生理指标为出现异常情况,则停止监测;②预防和护理内科系统与神经系统潜在的并发症;③生化指标监测间隔24~48小时进行一次,及时控制和纠正异常的生理参数;④必须对住院患者尽早地进行早期康复护理,根据患者病情合理选择坐起拍背、早期翻身、吸痰以及体位排痰等护理手段;让患者头部、颈部、四肢以及躯干等被动运动,及时变换患者体位,保持良姿位,避免产生异常运动模式;当患者颅内压过高,抬升患者头部和上身30°左右;采取改善脑循环的经皮电刺激疗法和治疗肺部感染的超短波疗法等物理因子疗法;⑤对新入院患者以及患者家属及时宣传中风防治方面的知识,实施以人为本的工作模式,及时有效地进行护患沟通,全面告知患者家属病情,争取患者及家属积极配合治疗工作;⑥在卒中病床单元对转出重症监护病房的患者实施健康教育、心理康复、语言康复以及肢体康复等进一步的康复治疗和其他治疗。

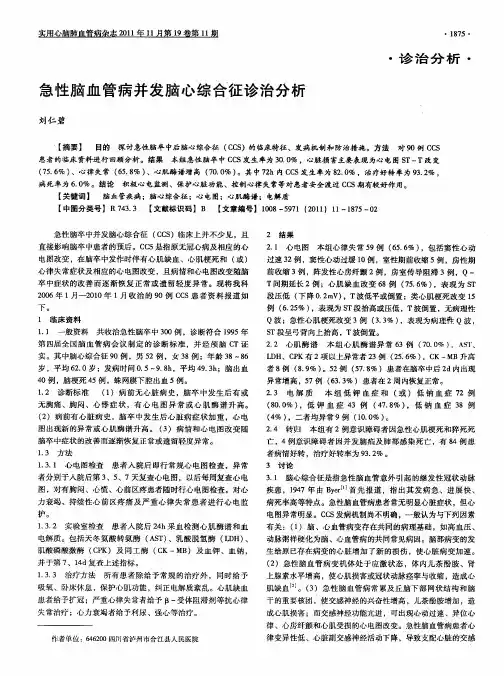

脑缺血性脑卒中患者血栓弹力图检查结果分析脑缺血性脑卒中是一种临床常见病,其发病率和死亡率在人群中居高不下。

在脑缺血性脑卒中的患者中,血栓形成是导致脑血管阻塞的重要原因之一。

对于脑缺血性脑卒中患者,进行血栓弹力图检查可以帮助医生了解患者的凝血功能状态,为临床诊疗提供重要参考。

血栓弹力图(TEG)是一种全血快速检测凝血功能和纤维蛋白溶解功能的仪器,在评价脑缺血性脑卒中患者的凝血功能状态和血栓形成风险方面具有独特优势。

本文通过对一组脑缺血性脑卒中患者进行血栓弹力图检查,并对检查结果进行分析,旨在探讨脑缺血性脑卒中患者的凝血功能状态及其与疾病严重程度的关系。

我们选取了30例确诊为脑缺血性脑卒中的患者进行血栓弹力图检查,其中男性15例,女性15例,年龄范围为45岁至70岁。

根据患者的临床病史和神经影像学检查结果,将患者分为轻、中、重度组,分别包括10例轻度脑卒中患者、10例中度脑卒中患者和10例重度脑卒中患者。

通过血栓弹力图检查,我们得到了患者的凝血参数,包括凝血时间(R时间)、凝固时间(K时间)、最大凝血度(MA值)和纤维蛋白溶解时间(LY30)。

我们还观察了患者的血栓弹力图整体曲线,以了解患者的凝血功能状态。

在对30例脑缺血性脑卒中患者进行血栓弹力图检查后,我们发现不同程度的脑卒中患者在血栓弹力图参数上存在一些差异。

具体表现为:1. R时间:轻度组(平均R时间为8.5分钟)<中度组(平均R时间为9.2分钟)<重度组(平均R时间为10.5分钟)。

R时间代表了凝血因子的活化和血栓形成的启动过程,R 时间延长则意味着凝血功能受损。

我们可以看到随着脑卒中病情的加重,患者的R时间呈现逐渐延长的趋势。

3. MA值:轻度组(平均MA值为58mm)>中度组(平均MA值为52mm)>重度组(平均MA值为45mm)。

MA值代表了血小板功能和纤维蛋白凝聚的强度,MA值降低则意味着血小板功能和纤维蛋白功能受损。

30例急性脑卒中患者心电图改变分析

目的:通过对30例急性脑卒中患者心电图分析,了解其临床意义。

方法:回顾性分析笔者所在医院收治的30例脑卒中患者的心电图检查资料,对异常心电图进行分析。

结果:30例患者中,19例出现心电图异常,以ST-T段改变及心律失常常見,与脑叶病变相比,脑深部病变发生心电图异常发生率较高,两者比较差异有统计学意义(P<0.05)。

脑梗死与脑出血比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗后9例心电图恢复正常。

结论:脑深部病变更易出现心电图异常,脑卒中患者心电图异常随着病情的平稳而好转。

[Abstract] Objective:Through the analysis of ECG in 30 cases with acute stroke to understand the clinical significance.Method:ECG data of 30 cases with stroke in our hospital were analyzed retrospectively,analyzing the abnormal ECG.Result:30 cases,19 cases with abnormal ECG to ST-T changes and arrhythmia pared with brain lobes lesions,brain deep lesions had high incidence of abnormal ECG,there was significant difference in two groups(P<0.05).There was no significant difference between cerebral infarction and cerebral hemorrhage (P>0.05).9 cases recovered normal ECG after treatment.Conclusion:Brain deep lesions are more occur to abnormal electrocardiogram,stroke patients with abnormal ecg is improving the smooth.

[Key words] Stroke;Electrocardiogram;Autonomic nervous;ST-T changes

脑卒中急性期常继发心脏损害,这种脑源性心电图异常称为脑心综合征,有时出现较差的“脑-心综合征”,影响预后,其心电图变化成为临床观察的重要指标。

对30例脑卒中患者心电图改变情况进行分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择笔者所在医院收治经头颅CT扫描检查而确诊为急性期脑卒中的30例患者(除外既往有明确心脏病史和脑栓塞者)。

其中出血性脑卒中11 例,缺血性脑卒中19例,男22例,女8例,平均年龄(64.0±11.5)岁。

诊断标准参照第六届脑血管病学术会议制定的诊断标准[1]。

1.2 方法

患者入院后即采用深圳市理邦精密仪器有限公司的EDAN-1020心电工作站进行常规12导联心电图检查,纸速25 mm/s,增益10 mm/V,每周检查2次,出院前检查一次,同一患者有多种心电图异常的分别计算,由专业技术人员操作,做到基线平稳、图形清晰的心电图,结果除心电图机自动分析外,还要人工校对,测量及诊断标准参照黄宛《临床心电学》为准。

所有患者头颅均经CT检查确诊。

CT检查有多部位病变者分别计算。

1.3 统计学处理

采用SPSS 15.0软件对所得数据进行统计分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用字2检验。

P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

30例脑卒中患者,19例心电图异常,有些患者还同时出现几种不同类型的心电图改变。

(1)主要心电图改变:ST-T改变14例,表现为ST段下降,T波呈低平或倒置表现,ST-T缺血改变大多发生在V5、V6等导联中。

急性心肌梗死(AMI)4例。

窦性心动过速15例,室性期前收缩5例,短阵阵发性室性心动过速3例,窦性心动过缓6例,房室传导阻滞8例。

其他(Q-T间期延长,U 波改变,左室高电压等)7例。

(2)病变部位与心电图异常的关系:头颅CT检查所示脑损害部位30例患者中,左侧脑叶病变6例,心电图异常3例。

右脑叶病变4例,心电图异常1例。

左脑深部病变15例,心电图异常12例。

右脑深部病变5例,心电图异常4例。

左、右脑叶病变间及左、右脑深部病变间,心电图改变相比差异无统计学意义(P>0.05),详见表1 。

脑深部病变引起心电图异常率明显高于脑叶病变,心电图改变比较差异有统计学意义(P<0.05),详见表2。

(3)病变性质与心电图改变关系:19例缺血性脑卒中患者中心电图异常12例,11例出血性脑卒中心电图异常7例,两者比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表3。

各类型心电图中以ST-T改变和心律紊乱为多见。

(4)治疗后出院时,19例异常心电图患者中,13例恢复正常心电图或有改善,其中缺血性ST-T改变及窦性心动过速改善明显,同时发现青年人恢复正常心电图或有改善比老年人早,说明青年人心脏恢复功能比老年人快。

3 讨论

本组脑卒中后的心电图异常19例,占63.33%,与文献[2]报道的结果比较一致。

表明中风后引起心脏损害极为常见,对心脏损害較重,2例病情复杂化并影响预后。

本组4例引起急性心肌梗死,还有的引起“阵发性室性心动过速”和高度的房室传导阻滞等。

急性脑卒中早期可出现各种心脏损害,加重原发病乃致导致猝死[3]。

故对中风后心电图改变现象应加以重视,早期发现和对症处理,并将心电图检查列为常规检查,对判断病情、观察疗效、估计预后有重要意义。

本组资料显示,心电图异常率与中风部位有关,脑深部病变较脑叶部病变发生心电图异常明显增高,其原因可能是脑深部病变更易累及下丘脑的自主神经中枢,使中枢神经体液调节紊乱,交感神经兴奋并过度紧张,分泌大量儿茶酚胺,出现应激,继而导致内脏功能及形态改变,出现心肌广泛性应激反应,引起各种心律失常及心肌缺血所致。

中风的病情与心电图异常率有关,病情重者心电图异常率高,而缺血性脑卒中、出血性脑卒中和心电图改变关系不太明显。

心电图异常以ST-T 段改变和心律失常多见,并随病情的好转心电图可恢复正常。

因此,及时有效的治疗方法对脑梗死的治疗效果十分重要[4],从而减轻对心脏的继发性损害。

这可能随着脑水肿的消退,交感神经、副交感神经功能恢复有关[5]。

中风所致的心电图改变机制可能是脑部病变所致的内脏神经反射效应和应激效应,累及下丘

脑和脑干网状系统及心血管调节中枢等,一方面植物神经功能紊乱,主要表现为副交感神经功能下降交感神经功能占优势,当交感神经兴奋性增加,心肌细胞电生理特征发生改变,细胞膜对Ca2+和K+的电导性增加,有效不应期和动作电位的时限缩短,可发生:(1)自律性改变;(2)折返形成,由于交感神经分布的特点,心肌组织内神经递质释放不均匀,可增加心肌组织不应期的不均一性,产生局部折返;(3)触发活动,去甲肾上腺素使心肌细胞对Ca2+内流和肌质网Ca2+释放增加所致。

也因为交感神经和迷走神经支配不平衡,可以降低心室颤动阈值,增加心室颤动的危险性,影响心脏的正常活动节律,导致心脏损害[6]。

另一方面据统计脑循环功能不全患者中42%引起儿茶酚胺合成分泌增加[7],使冠状动脉痉挛或在心肌处积聚等,使心肌缺血受损,心肌复极化,自律性和传导系统发生紊乱,出现心电图改变。

有缺血性心肌损伤心电图的人群出现致命性或非致命性急性脑卒中的可能性大大增加[8]。

急性脑血管病合并心肌缺血的心电图改变是预测急性脑血管病预后的重要指标[9]。

参考文献

[1]中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病的诊断要点[J].中华神经外科杂志,1997,13(1):3-5.

[2]楼小亮,李晓萍.急性脑血管患者血清酶学及心电图检测分析[J].中国实用内科杂志,2004,24(2):99.

[3]杨文斌,钟裕文,胡龙才,等.脑梗死部位与心电图异常的关系[J].临床内科杂志,2006,2(23):135.

[4]张春花.198例脑梗死患者的治疗体会[J].中国医学创新,2012,9(24):90-91.

[5]陈荣植,朱浩佳.急性丘脑卒中脑心综合征130例临床分析[J].中国实用内科杂志,2005,25(7):637-638.

[6]董立钧,李颖,于瑞雪,等.血压、心脏表现与急性脑血管病的关系100例临床分析[J].济宁医学院学报,2003,26(4):45-46.

[7]李长清,董为伟.脑卒中对心脏的影响[J].国外医学·内科学分册,1996,23(3):113.

[8] Christensen H,Christensen A,Boysen G.Abnormalities on ECG and telemetry predict strock outcome at 3 months[J].J Neurol Sci,2005,234(1-2):99-103.

[9]牛向东.急性脑血管病的心电图分析[J].中国医药指南,2008,8(9):22-23.。