试论宋代燕乐的变化对宋词的影响

- 格式:pdf

- 大小:223.42 KB

- 文档页数:2

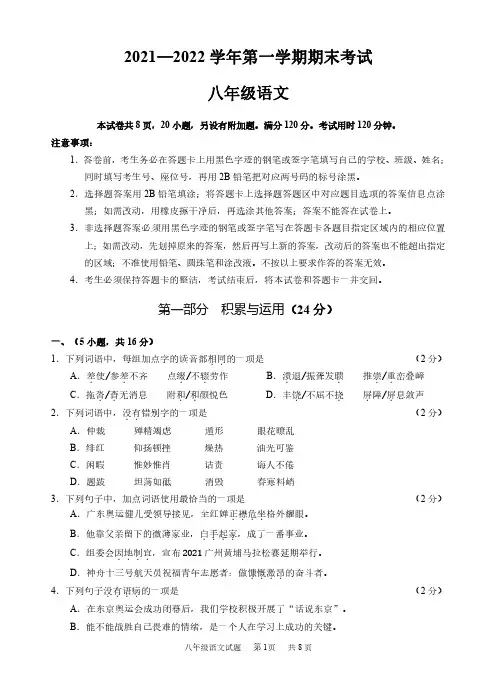

2021—2022学年第一学期期末考试八年级语文本试卷共8页,20小题,另设有附加题。

满分120分。

考试用时120分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必在答题卡上用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的学校、班级、姓名;同时填写考生号、座位号,再用2B铅笔把对应两号码的标号涂黑。

2.选择题答案用2B铅笔填涂;将答题卡上选择题答题区中对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;答案不能答在试卷上。

3.非选择题答案必须用黑色字迹的钢笔或签字笔写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,改动后的答案也不能超出指定的区域;不准使用铅笔、圆珠笔和涂改液。

不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分积累与运用(24分)一、(5小题,共16分)1.下列词语中,每组加点字的读音都相同..的一项是(2分)A.差.使/参差.不齐点缀./不辍.劳作B.溃.退/振聋发聩.推崇./重.峦叠嶂C.拖沓./杳.无消息附和./和.颜悦色D.丰饶./不屈不挠.屏.障/屏.息敛声2.下列词语中,没有..错别字的一项是(2分)A.仲裁殚精竭虑遁形眼花瞭乱B.绯红仰扬顿挫燥热油光可鉴C.闲暇惟妙惟肖诘责诲人不倦D.题跋坦荡如砥消毁春寒料峭3.下列句子中,加点词语使用最恰当的一项是(2分)A.广东奥运健儿受领导接见,全红婵正襟危坐....格外耀眼。

B.他靠父亲留下的微薄家业,白手起家....,成了一番事业。

C.组委会因地制宜....,宣布2021广州黄埔马拉松赛延期举行。

D.神舟十三号航天员祝福青年志愿者:做慷慨激昂....的奋斗者。

4.下列句子没有语病....的一项是(2分)A.在东京奥运会成功闭幕后,我们学校积极开展了“话说东京”。

B.能不能战胜自己畏难的情绪,是一个人在学习上成功的关键。

C.通过采访,同学们了解了整个事件的经过,积累了写作素材。

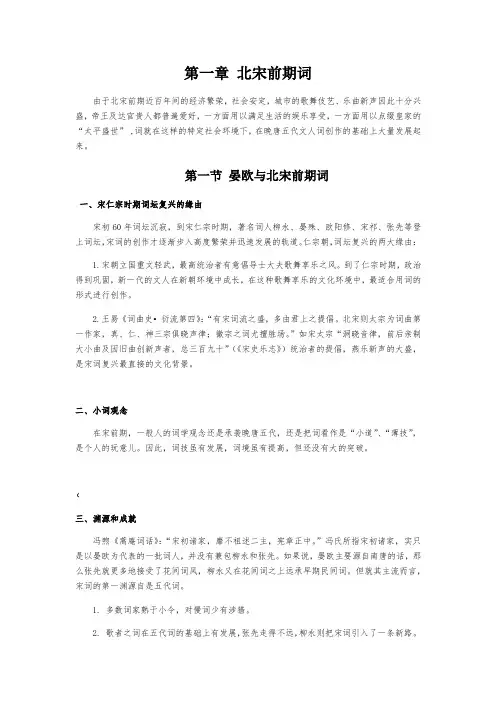

第一章北宋前期词由于北宋前期近百年间的经济繁荣,社会安定,城市的歌舞伎艺、乐曲新声因此十分兴盛,帝王及达官贵人都普遍爱好,一方面用以满足生活的娱乐享受,一方面用以点缀皇家的“太平盛世” ,词就在这样的特定社会环境下,在晚唐五代文人词创作的基础上大量发展起来。

第一节晏欧与北宋前期词一、宋仁宗时期词坛复兴的缘由宋初60年词坛沉寂,到宋仁宗时期,著名词人柳永、晏殊、欧阳修、宋祁、张先等登上词坛,宋词的创作才逐渐步入高度繁荣并迅速发展的轨道。

仁宗朝,词坛复兴的两大缘由:1.宋朝立国重文轻武,最高统治者有意倡导士大夫歌舞享乐之风。

到了仁宗时期,政治得到巩固,新一代的文人在新朝环境中成长,在这种歌舞享乐的文化环境中,最适合用词的形式进行创作。

2.王易《词曲史•衍流第四》:“有宋词流之盛,多由君上之提倡。

北宋则太宗为词曲第一作家,真、仁、神三宗俱晓声律;徽宗之词尤擅胜场。

”如宋太宗“洞晓音律,前后亲制大小曲及因旧曲创新声者,总三百九十”(《宋史乐志》)统治者的提倡,燕乐新声的大盛,是宋词复兴最直接的文化背景。

二、小词观念在宋前期,一般人的词学观念还是承袭晚唐五代,还是把词看作是“小道”、“薄技”,是个人的玩意儿。

因此,词技虽有发展,词境虽有提高,但还没有大的突破。

(三、渊源和成就冯煦《蒿庵词话》:“宋初诸家,靡不祖述二主,宪章正中。

”冯氏所指宋初诸家,实只是以晏欧为代表的一批词人,并没有兼包柳永和张先。

如果说,晏欧主要源自南唐的话,那么张先就更多地接受了花间词风,柳永又在花间词之上远承早期民间词。

但就其主流而言,宋词的第一渊源自是五代词。

1. 多数词家熟于小令,对慢词少有涉猎。

2. 歌者之词在五代词的基础上有发展,张先走得不远,柳永则把宋词引入了一条新路。

此下章详论。

3. 宋前期词引人注目的贡献还在于,把传统的歌者之词逐渐发展为士大夫之词。

他们的词,在绮席歌宴中,浓艳的脂粉气淡化了,清雅的文人意趣加重了。

四、晏殊:北宋倚声家初祖1、作者简介晏殊(991--1055)江西抚州临川人,十四岁以“神童”召试,赐同进士出身。

宋词经典_浙江大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.燕乐的“燕”字,其本义是答案:宴享2.下列选项中,被视为标志着词体确立的是答案:依曲拍为句3.唐宋时代的法曲主要是指答案:佛道乐曲4.下列选项上,哪一项不是词的别名答案:诗话5.以下关于柳永慢词的描述,不正确的一项是答案:以顿挫腾挪的章法入词6.下列关于柳永《雨霖铃》一词的说法,不正确的一项是答案:该乐曲源于宋代的市井新声7.下列关于柳永《望海潮》一词的说法,不正确的一项是答案:是描写汴京的词作8.下列对柳永词风格的描述,不正确的一项是答案:以诗为词9.下面名称中,不属于欧阳修的字号的是答案:同叔10.“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”出自欧阳修的答案:《踏莎行》11.欧阳修的词集是答案:以上皆是12.苏轼《定风波》(莫听穿林打叶声)一词,作于什么时期答案:黄州时期13.称赞苏轼词“为古今第一”的评论,出自以下哪部著作答案:王若虚《滹南诗话》14.以下四项中,与苏轼“以诗为词”的创作观念无关的是答案:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”15.《后山诗话》提出:“退之以文为诗,子瞻以诗为词,如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。

”其中将苏轼和唐代哪位诗人进行了类比?答案:韩愈16.刘熙载《艺概》谓:“东坡词颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言也。

”表达的是苏词什么样的创作观念?答案:以诗入词17.苏轼在以下哪一处填词数量最多答案:黄州18.李清照《永遇乐·落日熔金》“中州盛日,闺门多暇”句,“中州”所指的地点是答案:汴京19.李清照《渔家傲》“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”,化用了答案:《离骚》之句20.李清照《临江仙》(庭院深深深几许)词的首句,是因为喜爱哪位词人的作品而袭用其语?答案:欧阳修21.清陈廷焯《白雨斋词话》谓:“李易安词,独辟门径,居然可观。

其源自从淮海、大晟来,而铸语则多生造,妇人有此,可谓奇矣。

《试论苏轼在词学领域的贡献:苏轼对词的贡献》摘要:一、提出了诗词一体的词学观念及“自成一家”的创作主张词自问世以来,一直是迁客骚人抒发自己内心世界的一种表现载体,“以诗为词”的手法是苏轼变革词风的主要武器, (一)在词的内容和题材方面苏轼对词的显著影响是丰富了词的题材,对词进行了大力的开疆辟土,使词从原来的花间小径走向广阔的社会生活苏轼是我国古代北宋时期著名的文学家,他在诗、词、文等诸方面,皆富有成就,但尤其以词的成就最为突出。

当人们论及他的文学成就时,总是怀着敬意盛赞他对词的革新。

苏轼对词的贡献主要体现在以下几个方面: 一、提出了诗词一体的词学观念及“自成一家”的创作主张词自问世以来,一直是迁客骚人抒发自己内心世界的一种表现载体。

词又称“曲子词”,属于广义的诗的范畴,是特殊的诗体。

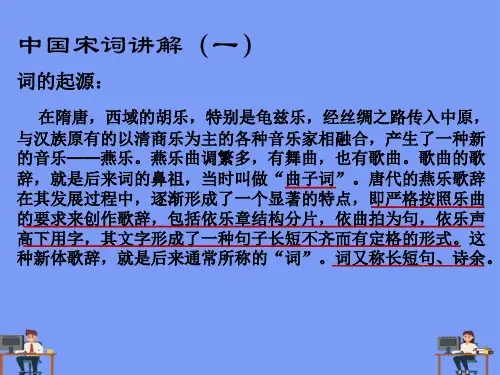

学界一般认为,词诞生于隋,兴起于唐,兴盛于宋,是伴随燕乐而产生,适应诗歌形式的转变而兴起的。

词的生命在音乐,依声填词,配合音乐而歌唱,是词的根本特点。

自晚唐五代以来,在文人的观念中,词一直被视为“小道”,多被用来描写男欢女爱、离愁别恨,以清丽婉约当行,长于比兴,词意含蓄,但境界狭小,风格纤弱,在宋人心目中的地位是“方之曲艺,犹不逮焉”。

而苏轼,却突破了词为“艳科”这一传统,扩大了词的写作题材和内容,丰富了词的艺术内涵。

苏轼在理论上破除了诗尊词卑的观念。

他认为诗词同源,本属一体,词为“诗之苗裔”,词即是诗。

因此,苏轼常常将诗与词相提并论,由于他从文体观念上把词提高到与诗同等的地位,这就为词向诗靠拢、实现词与诗的相互沟通提供了理论依据。

二、采用“以诗为词”的创作手法“以诗为词”的手法是苏轼变革词风的主要武器。

主要包括两个方面:一是在“道”的层面上,摄诗心入词心;二是在“艺”的层面上,引诗法入词法。

一是以诗的题材和内容入词。

在苏轼的意识里,只要是诗能表现的、接触到的一切人、事、物、理都可以入词,这使宋词出现了前所未有的新气象新境界,如其《江城子・密州出猎》写报国立功之豪情,《水调歌头》里的“明月几时有”,传出世人之心灵冲突及对亲人之深情等等。

在历史中看宋词的演变——从“诗余”到“正统”摘要:关键词:演变;诗余;正统;柳永;苏轼;辛弃疾宋词,是在唐诗之后又一种文学体裁,句子有长与短,便于歌唱。

因是合乐的歌词,故又称曲子词、乐府、乐章、长短句、诗余、琴趣等。

对于“诗余”这个名称,有许多解释,有人说它是“诗人之余事”,一些词人称自己的词集为“诗余”,如宋人廖行之的《省斋诗余》;最多的一种解释是:诗词中词的别称,因词是由诗发展而来并被认为是诗的降一格的文学式样,故称“诗馀”;最终命名是明代杨用修作《词品》,在其自序中说:“诗余者,忆秦娥,菩萨蛮为诗之余,而百代词曲之祖也。

今士林多伯其书而昧其名,故余所著《词品》首著之云。

”这句话是说李白的两首词《忆秦娥》和《菩萨蛮》是百代词曲之祖,为什么称作“诗余”不得而知。

但是在历史发展过程中,宋词逐渐从“闲情逸致”到“亡国之音”,内容丰富,题材扩大,风格迥异,地位从“诗余”逐渐变为于诗并肩而行的“正统”。

词本艳科,最初是配燕乐以歌唱的曲子,大多在民间流行,俚俗易懂,语言晓畅明白。

在五代时期温庭筠婉约秀丽“花间词”的流行,词的题材多为讲述夫妻之间缠绵之情和离别之恨。

后主李煜的词题材也不外乎这些艳词,内容多描写女性的服饰、发饰、容貌、举止等,十分狭窄,多抒发宫廷生活的奢华糜烂。

在后来李煜被俘虏,受尽亡国之辱,在牢中曾做过一些“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”、“梦里不知身是客,一晌贪欢”以及“心事莫将和泪说,凤笙休向泪时吹,肠断更无疑”等一些表达自身愁苦、哀痛心情的词。

这样一种词题材风格的转变多半是和当时朝代更替灭亡有关系的。

俗话说“一切文学史都是当代史”,随着朝代的兴、盛、衰、亡,会随着社会背景的不同,出现不同类型的词人,词的风格因此也会发生转变,词的题材内容也会相应的扩宽。

宋太祖赵匡胤结束了五代纷乱的局面,建立了宋朝。

一个新的王朝建立,政局初定,大多要进行政治上的改革,文化上也必然伴随政治而改革。

但是前朝的文化影响不可能立刻消失匿迹,还有许多五代的“遗民”生存于这个社会。

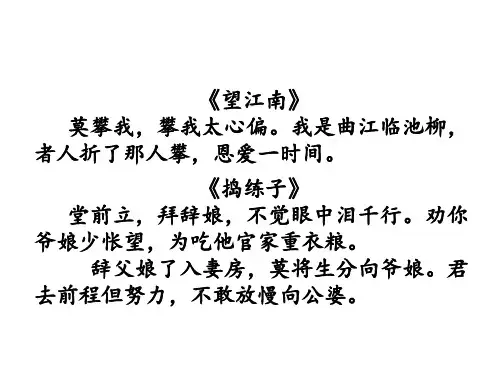

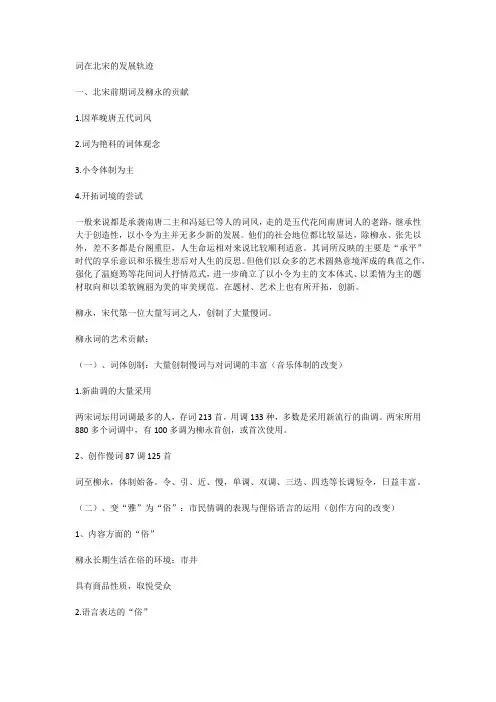

词在北宋的发展轨迹一、北宋前期词及柳永的贡献1.因革晚唐五代词风2.词为艳科的词体观念3.小令体制为主4.开拓词境的尝试一般来说都是承袭南唐二主和冯延巳等人的词风,走的是五代花间南唐词人的老路,继承性大于创造性,以小令为主并无多少新的发展。

他们的社会地位都比较显达,除柳永、张先以外,差不多都是台阁重臣,人生命运相对来说比较顺利适意。

其词所反映的主要是“承平”时代的享乐意识和乐极生悲后对人生的反思。

但他们以众多的艺术圆熟意境浑成的典范之作,强化了温庭筠等花间词人抒情范式,进一步确立了以小令为主的文本体式、以柔情为主的题材取向和以柔软婉丽为美的审美规范。

在题材、艺术上也有所开拓,创新。

柳永,宋代第一位大量写词之人,创制了大量慢词。

柳永词的艺术贡献:(一)、词体创制:大量创制慢词与对词调的丰富(音乐体制的改变)1.新曲调的大量采用两宋词坛用词调最多的人,存词213首,用调133种,多数是采用新流行的曲调。

两宋所用880多个词调中,有100多调为柳永首创,或首次使用。

2、创作慢词87调125首词至柳永,体制始备。

令、引、近、慢,单调、双调、三迭、四迭等长调短令,日益丰富。

(二)、变“雅”为“俗”:市民情调的表现与俚俗语言的运用(创作方向的改变)1、内容方面的“俗”柳永长期生活在俗的环境:市井具有商品性质,取悦受众2.语言表达的“俗”语言:俚俗语、俗不伤雅、雅不避俗(取悦受众)系我一生心,负你千行泪取悦受众三、铺叙与白描手法的创造性运用“屯田蹊径”(“柳氏家法”)白描手法四.独特的结构方式1、时间结构方式2、空间结构方式“想佳人、妆楼颙望,误几回、天际识归舟?柳永的影响:1、社会影响“凡有井水饮进,即能歌柳词”2.文坛影响:(1)“相继有作,慢词遂盛”(2)俗词创作在文人中成风气(3)柳词艺术对后世词家的影响:苏轼、黄庭坚、秦观、周邦彦(4)对金元戏曲、明清小说的重大影响二、北宋中期词及苏轼的贡献苏轼继承柳永的革新成果彻底破除“诗尊词卑”,提高了词的文学地位,从根本上改变了词史的发展方向,开创了辛派词人的先河。

宋词概述宋代盛行的一种汉族文学体裁,宋词是一种相对于古体诗的新体诗歌之一,标志宋代文学的最高成就。

宋词句子有长有短,便于歌唱。

因是合乐的歌词,故又称曲子词、乐府、乐章、长短句、诗余、琴趣等。

它始于梁代,形成于唐代而极盛于宋代。

据《旧唐书》上记载:“自开元(唐玄宗年号)以来,歌者杂用胡夷里巷之曲。

”宋词是中国古代汉族文学皇冠上光辉夺目的明珠,在古代汉族文学的阆苑里,她是一座芬芳绚丽的园圃。

她以姹紫嫣红、千姿百态的神韵,与唐诗争奇,与元曲斗艳,历来与唐诗并称双绝,都代表一代文学之盛。

后有同名书籍《宋词》。

宋词的代表人物主要有苏轼,辛弃疾(豪放派代表诗人)柳永、李清照。

(婉约派代表作家)音乐文学词是一种音乐文学,它的产生、发展,以及创作、流传都与音乐有直接关系。

词所配合的音乐是所谓燕乐,又叫宴乐,其主要成分是北周和隋以来由西域胡乐与汉族民间里巷之曲相融而成的一种新型音乐,主要用于娱乐和宴会的演奏,隋代已开始流行。

而配合燕乐的词的起源,也就可以上溯到隋代。

宋人王灼《碧鸡漫志》卷一说:“盖隋以来,今之所谓曲子者渐兴,至唐稍盛。

”词最初主要流行于汉族民间,《敦煌曲子词集》收录的一百六十多首作品,大多是从盛唐到唐末五代的汉族民间歌曲。

大约到中唐时期,诗人张志和、韦应物、白居易、刘禹锡等人开始写词,把这一文体引入了文坛。

到晚唐五代时期,文人词有了很大的发展,晚唐词人温庭筠以及以他为代表的“花间派”词人以李煜、冯延巳为代表的南唐词人的创作,都为词体的成熟和基本抒情风格的建立作出了重要贡献。

词终于在诗之外别树一帜,成为中国古代最为突出的文学体裁之一。

进入宋代,词的创作逐步蔚为大观,产生了大批成就突出的词人,名篇佳作层出不穷,并出现了各种风格、流派。

《全宋词》共收录流传到今天的词作一千三百三十多家将近两万首,从这一数字可以推想当时创作的盛况。

词的起源虽早,但词的发展高峰则是在宋代,因此后人便把词看作是宋代最有代表性的文学,与唐代诗歌并列,而有了所谓“唐诗、宋词”的说法。

宋代词学主要内容宋词的传播情况•市民音乐史•《东京梦华录序》:•“举目则青楼画阁,绣户珠帘。

雕车竞驻于大街,宝马争驰于御路。

金翠耀目,罗绮飘香。

新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆……花光满路,何限春游;箫鼓喧空,几家夜宴。

伎巧则惊人耳目,奢侈则长人精神”。

•音乐的活动场所:瓦子勾栏、茶馆、酒肆以及寺庙等瓦子勾栏•有“货药、卖卦、喝故衣、探搏、饮食、剃剪、纸画、令曲之类” •《东京梦华录》:“不以风雨寒暑,诸棚看人,日日如是”。

•我国最早的艺人组织“社会”和“书会”•南宋杭州绯绿社(杂剧)、遏云社(唱赚)、傀儡社(傀儡戏)、同文社(耍词)、清音社(清乐)、雄辩社(小说)、绘革社(影戏)、律华社(吟叫)等•“路岐人”•上到皇帝、下至百姓,形成了写词唱曲的风气词源一、从词的名称(文学)看其起源二、从词调(音乐)来看其来源•具体来源:1、民间(源头)2、外域或边地3、乐工歌妓4、官立音乐机关5、大曲、法曲6、词人自度一、从词的名称(文学)看其起源1、曲子词《纪辽东》隋炀帝辽东海北翦长鲸,风云万里清。

方当销锋散马牛,旋师宴镐京。

王胄辽东浿水事龚行,俯拾信神兵。

欲知振旅旋归乐,为听凯歌声。

2、诗余•始于南宋:(1)词是诗的下降(2)出于唐的近体诗。

明皇《好时光》宝髺偏宜宫样,莲脸嫩,体红香。

眉黛不须张敞画,天教入鬓长。

莫倚倾国貌,嫁取个、有情郎。

彼此当年少,莫负好时光。

•如《竹枝》,每句后以“竹枝”、“女儿”交替为和声。

•又如《采莲子》,每句后以“举棹”、“年少”交替为和声。

•《碧鸡漫志》卷五:今黄钟商有《杨柳枝》曲,乃是七言四句诗,与刘、白及五代诸子所制并同。

但每句末各增三字一句,此乃唐时和声,如《竹枝》、《渔父》,今皆为和声也。

其实隋唐一直是齐杂言体并行•《云谣集杂曲子》开元、天宝间盛行之民间歌曲《鱼歌子》上王次郎春雨微,香风少,帘外莺啼声声好。

伴孤屏,微语笑。

寂对前庭悄悄。

当初去向郎道:莫保青娥花容貌。

宋代市井⾳乐⽣活的画卷中国⾳乐在隋唐之前,⼀直被深宅⼤院内的帝王与贵族享⽤。

进⼊隋唐时代,这⼀现象才有所改变:佛教寺院的庙会成为平民的⾳乐活动园地;酒楼亦常有诗歌吟唱。

尤其⾄宋代,“勾栏”、“⽡肆”、“戏楼”及“茶馆”等地均成为⾳乐舞蹈艺术演出的场所,并出现了⿎⼦词、杂剧、南戏等诸多⾳乐艺术表演形式。

宋代⾳乐⽣活的痕迹宋吴⾃牧《梦粱录》卷⼆⼗“妓乐”条记载,当时城市中有⽤⿎、拍板等乐器伴奏唱⼩曲者:“街市有乐⼈三、五为队,擎⼀、⼆⼥童舞旋,唱⼩词,专沿街赶趁,……或于酒楼,或花衢柳巷妓馆家祇应,但犒钱不多,谓之‘荒⿎板’”。

此话即艺⼈在酒楼演唱的情景。

河南禹县⽩沙宋墓壁画中的演唱图。

⼀⼥⼦执拍板演唱。

中间⽅桌上摆着饮具、⾷品,左右两⼈端坐听曲。

此为艺⼈在富户⼈家击板演唱,也如吴⾃牧《梦粱录》所述:“府第富户,多于邪街等处,择其能讴妓⼥,顾倩祇应”。

宋张择端《清明上河图》中的说唱场⾯。

张择端活动于北宋政和、宣和年间(公元⼗⼆世纪),《清明上河图》描绘北宋都城汴京(今河南开封)清明节的那⼀天,从郊外到城内街市的繁荣景象,⼴阔地展⽰了社会各阶层⼈物的⾯貌和⽣活。

全图为⼀长画卷,这⼀局部画⾯是市中⼼⼗字路⼝,街道宽阔,路旁有售物⼩贩,路上有往来的马车。

在⼀店铺门前,簇拥的⼈群中,⽴⼀⽼者正在说书或演唱。

宋代画家苏汉⾂曾绘“杂技孩戏”。

⼀⽼者⾝上挂着⼏种乐器,⼀⼿击简板,⼀⼿执四⽀⿎箭,似在击奏扁⿎、⼩腰⿎、⼩锣、渔⿎等。

两⼿腕系⼩钹,左侧扁⿎下系⼀铃。

旁边有两⼉童聆听。

可能是在演唱道情,兼做⼀些技艺性表演。

这种唱奏形式为⼈们喜闻乐见,特别受⼉童的欢迎。

苏汉⾂活动在北宋宣和、隆兴年间,曾任画院待诏,擅长“⼉童画”、货郎等风俗画。

画中所绘渔⿎、简板是现存所知最早的图象。

元代宫廷宴会中将这些乐器作为歌舞道具。

明王圻《三才图会》曾绘图记载。

宋代《⼤傩图》。

画⾯上有⼗⼆⼈化妆列队表演。

有⼈头顶畚箕,⼿执扫帚,腰上插⼀长柄⽔瓢和炊帚,两膝头饰⼤鳖、背负龟甲;有⼈头顶⼀⽜⾓,背负蚌壳,双膝饰⼤蛤蟆;有⼈头戴特⼤蝴蝶形帽⼦;有⼈头戴柳⽃、⽶⽃或⽃笠,⽃上或⼱帽上饰梅花、柳叶、雀翎、雉翎,⼿持或腰间系挂⼤蕉叶扇、葫芦瓢等物。

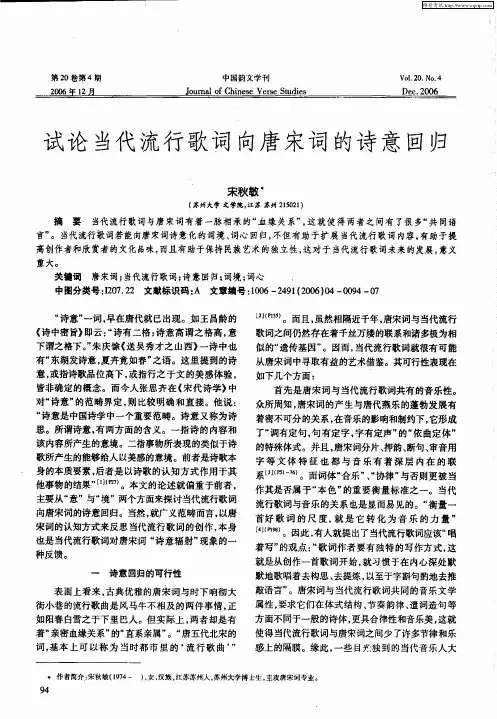

风靡唐宋时期的曲子词宋秋敏【摘要】作为风靡唐宋时期的新型"流行歌曲",曲子词一方面与当时的流行音乐--燕乐紧密结合,互动"双赢";另一方面,它营造了平民化的传播氛围,确立了受众的主导地位.虽然相隔近千年,唐宋词却具有当代流行歌曲所具有的主要属性和特征,与当代流行歌曲"隔代相似"的特点异常显著,这就为我们"勾连古今"、"背靠遗产,面向现在"提供了可能性和极大的便利.【期刊名称】《重庆科技学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2010(000)001【总页数】3页(P110-112)【关键词】唐宋词;流行歌曲;燕乐;大众文化【作者】宋秋敏【作者单位】东莞理工学院,城市学院,广东东莞,523106【正文语种】中文【中图分类】I207.22唐宋时期并无“流行歌曲”的说法,但实际上,大部分配乐歌唱的曲子词从某种意义上说就是风靡唐宋时期的新型“流行歌曲”。

一方面,曲子词是配合当时的流行音乐——燕乐歌唱的歌词,它与音乐结合的方式及其在体制格局上的种种特点,与前代音乐文学相比都大不相同,属于新的诗乐体系;另一方面,就曲子词在当时的流行盛况而言,它与当代流行歌曲相比也是毫不逊色的。

作为当时的流行歌曲,唐宋词的兴盛离不开“曲”与“词”的共同繁荣。

被选作词调的乐曲基本都是风靡一时的流行曲。

《四库全书总目提要》卷一九九集部词曲类《钦定词谱》条说:词萌于唐,而大盛于宋。

然唐宋两代皆无词谱。

盖当时之词,犹今日里巷之歌,人人解其音律,能自制腔,无须于谱。

以唐五代词调为例,崔令钦《教坊记》录三百二十四曲,内杂曲二百七十八,大曲四十六,皆为开元、天宝时期社会上的流行曲。

据吴熊和先生考证,由这些流行曲演变的唐五代词调,有七十九个,如“抛球乐”、“菩萨蛮”、“杨柳枝”、“浣溪沙”、“浪淘沙”、“虞美人”、“西江月”、“鹊踏枝”、“临江仙”、“天仙子”等等[1]。

序》中言“则有绮筵公子,绣幌佳人,递叶叶之花笺,文抽丽锦;举纤纤之玉指,拍按香檀。

不无清绝之词,用助娇娆之态。

”“绮筵公子”为“绣幌佳人”作词,以助其“娇娆之态”,及至宋代更是“独重女音,不复问能否,而士大夫所作歌词亦尚婉媚。

”(王灼《碧鸡漫志》卷一)演唱者为清一色的女性,词人写词时必然顾及到这一点,必然经常以演唱者(女子)的口吻来填词,从而有了“若词,则男子而作闺音”(清田同之《西圃词说》)的说法,从而形成了宋词的女性化特质。

晚唐五代以来,“词为艳科”的观念深入人心,词多表现男女之间香艳的情感,慢——音乐旋律之舒缓中透出的柔性抒情气息,更能将情爱“剪不断,理还乱”欲说还休的特点表现出来,所谓“慢处声迟情更多”(卢纶《赋姚美人拍筝歌》),更符合情爱的特点。

宋代燕乐不同于唐燕乐,它更多地是受西蜀和南唐音乐的影响,吸收了这两大词曲中心的音乐,从而创制出许多“流丽”动听的新声慢词。

后周显德七年(960)正月,宋太祖赵匡胤取代后周政权,建立宋朝。

以后二十年间,先后讨平各个割据政权,结束了晚唐五代的分裂局面。

北宋统一中国后,集中了全国各地优秀的音乐人才,《宋史·乐十七》记载“宋初循旧制,置教坊,凡四部。

其后平荆南,得乐工三十二人;平西川,得一百三十九人;平江南,得十六人;平太原,得十九人;余藩臣所贡者八十三人;又太宗藩邸有七十一人。

由是,四方执艺之精者皆在籍中。

”(P3347)尤其是来自西蜀、南唐两个词曲中心的乐工,重新创建了音乐体制。

唐末及后梁时期,大批乐工伶人避乱入蜀,为西蜀词乐的发展创造了得天独厚的条件,《十国春秋·前蜀高祖本纪》言“是时唐衣冠之族多避乱在蜀,帝礼而用焉,使修举政事,故典章文物有唐之遗风。

”西蜀词乐之发达,并且“有条件保留唐代乐制”[8]P41,使得北宋教坊大量吸收了西蜀的乐工以完善宋朝的教坊制。

但北宋统治者对西蜀的“亡国之音”是持排斥态度的,《宋史·前蜀世家》即载欧阳炯从孟昶归朝为散骑常侍,雅善长笛,“太祖常召于偏殿,令奏数曲。

御史中丞刘温叟谏曰:‘禁署之职,典司诰命,不可作伶人之事。

’上曰:‘朕尝闻孟昶君臣溺于声乐,迥至宰司,尚习此技,故为我所擒,所以召迥,欲验言者之不诬也’。

自是不复召。

”南唐乐工虽然只有十六人吸收进教坊,但南唐音乐对北宋影响很大,《宋史·乐十七》记载“宋初置教坊,得江南乐,已汰其坐部不

用,自后因旧曲创新声,转加流丽。

”(P3345)

李煜亡国之后幽囚北宋,仍作有几十首血泪

凝成的词作,可谓南唐音乐在北宋的复生,

陈霆《唐余纪传》卷十八《徐铉别传》记载“是

岁(太平兴国三年)七夕,值后主生辰,因命故

妓作乐侑饮,声彻第外,太宗闻之,怒。

又闻其

‘故国不堪回首’之词,加怒焉。

遂命秦王移

具过饮,竟有牵机药之赐,庭前反却数十回,

首足相就,俄仆而卒。

”王銍《默记》、陆游《避

暑漫钞》也有类似的记载。

加之南唐词文人

气息浓重,因此“宋初诸家,靡不祖述二主,

宪章正中。

”(冯煦《蒿庵词话》)

南唐之风在上层文人间盛行之前,民间

已经完全是另一番景象了,《宋史·乐十七》

载“太平兴国中,伶官蔚茂多侍大宴,闻鸡

唱,殿前都虞候崔翰问之曰:‘此可被管弦

乎?’茂多即法其声,制曲曰《鸡叫子》。

又民

间作新声者甚众,而教坊不用也。

”这件事发

生在北宋开国已近二十年内,从中可看到,

相对于宫廷教坊制作的新声,民间新声更

多,只是不被采用而已。

后值柳永出,“变旧

声作新声,出《乐章集》,大得声称于世”(李

清照《词论》)。

柳永常出入歌楼酒馆,十分熟

悉民间新声,教坊乐工每有新腔,也“必求永

为辞,始行于世。

”(《避暑录话》卷三)所以《乐

章集》中十之六七都是新声慢词,柳永也成

为沟通民间词和文人词的桥梁,因为他的影

响,文人吸收了民间慢词新声的养分,逐渐

开始大量写作慢词。

另一方面,北宋对南唐

音乐“汰其坐部不用”、“因旧曲创新声”,在

适当改造基础上创造出更加“流丽”的新声,

龙榆生先生即疑心“在江南乐中原已杂入江

南丝竹,不是全用琵琶;这些乐工一到汴梁,

便被采用它那有新的成分的一部分,而去掉

纯用唐燕乐的琵琶曲。

所谓‘因旧曲创新声,

转加流丽’,恰为柳永《乐章集》中许多长调

慢词的创作准备条件,而把宋词的发展,推

向另一高峰。

”[9] P26

北宋不仅新声慢词大盛,即便是小令

也发生了变化,柳永《甘州令》、《婆罗门令》、

《采莲令》、《六么令》,欧阳修《梁州令》等虽

仍为小令,但其字数不亚于长调,已有长调

慢词的体制,《碧鸡漫志》卷五言:“予考此曲

(《忆江南》),自唐至今。

皆南吕宫,字句亦同,

止是今曲两段,盖近世曲子无单遍者。

”唐代

小令多为单遍,宋代单调少有,即使是“新创

的令曲也全是双调”[10] P142。

对于宋词的

新变,有人认为是“由于国家统一,社会安

定,经济发展,城市繁荣,市民壮大,短小的

令词已不能满足人们反映生活和进行文化

娱乐活动的需要了,人们欢迎出现更多的时

尚流行的歌曲”[11]41,也有人认为是文学

自身发展规律使然。

诚然,时代和文学要素

的确是“新声”慢词繁盛的原因,但根本原因

实与作为宋词背景的宋乐的发展休戚相关。

沈曾植《菌阁琐谈》言:“五代之词促数,北宋

盛时嘽缓,皆由燕乐音节蜕变而然。

即其词

句悬想其缠拍,《花间》之促碎,羯鼓之白雨

点也。

《乐章》之嘽缓,玉笛之迟其声以媚之

也。

”《燕乐三书》前言中也说:“词的唐五代、

北宋、南宋三大历史阶段的分期……与燕乐

的发展变化密切相关。

”[12] P19宋代燕乐的

新变为宋词的发展带来一片新天地。

参考文献

[1]岸边成雄、王小盾译.燕乐名义考.东洋音乐研

究:一卷二号.

[2]吴熊和.唐宋词通论[M].杭州:浙江古籍出版

社,1989.

[3]林谦三.隋唐燕乐调研究[M].哈尔滨:黑龙江

人民出版社,1986.

[4]杨荫刘.中国古代音乐史稿[M].人民音乐出版

社.

[5]凌廷堪.燕乐考原:序[M].哈尔滨:黑龙江人民

出版社,1986.

[6]吴熊和.唐宋词通论[M].杭州:浙江古籍出版

社,1989.

[7]吴熊和.唐宋词通论[M].杭州:浙江古籍出版

社,1989.

[8]赵为民.试论蜀地音乐对宋初教坊乐之影响.

音乐研究[J]. 1992.(1).

[9]龙榆生.词曲概论.上海:上海古籍出版社,

1980年.

[10]吴熊和.唐宋词通论[M].杭州:浙江古籍出版

社,1989.

[11]诸葛忆兵、陶尔夫.北宋词史[M]. 黑龙江教

育出版社.2002.

[12]燕乐三书:前言.哈尔滨:黑龙江人民出版社,

1986.

作者简介:曲向红,1979年生,山东烟台人,现为

山东师范大学文学院2004级古代文学博士研究

生,师从邓红梅教授从事中国诗词研究。