满族词汇

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:3

满语字母读音对照表介绍满语(Manchu,满洲语)是满洲地区特有的汉满混合语言,具有较悠久的历史。

满语曾是清朝的官方语言,并在中国东北地区流行多年。

本文将为读者提供满语字母的详细读音对照表,帮助大家更好地了解和学习满语。

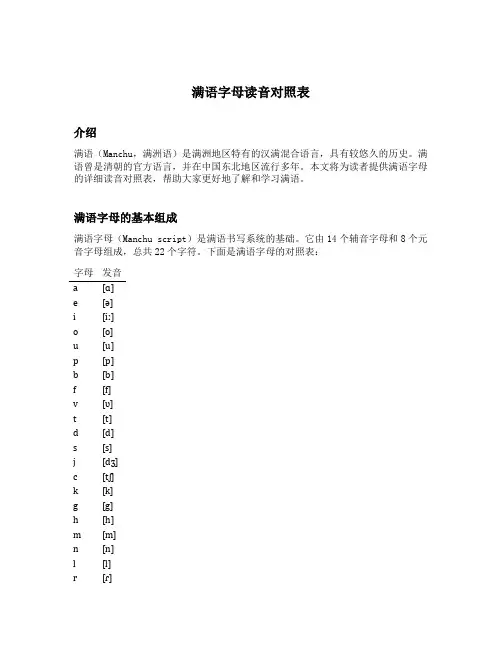

满语字母的基本组成满语字母(Manchu script)是满语书写系统的基础。

它由14个辅音字母和8个元音字母组成,总共22个字符。

下面是满语字母的对照表:字母发音a [ɑ]e [ə]i [iː]o [o]u [u]p [p]b [b]f [f]v [ʋ]t [t]d [d]s [s]j [dʒ]c [tʃ]k [k]g [g]h [h]m [m]n [n]l [l]r [ɾ]字母发音y [j]w [w]满语字母读音元音的读音满语中的元音字母共有8个。

下面是每个元音字母的读音示例:1.a: [ɑ]–示例词汇:萨伊克(saike,爱国)2.e: [ə]–示例词汇:康胜(kangsheng,成功)3.i: [iː]–示例词汇:叶朝鲜(yezhaoxian,夜晚)4.o: [o]–示例词汇:喽喽(loulou,困惑)5.u: [u]–示例词汇:普罗化兴(puluohuaxing,欢迎)6.ai: [ɑi]–示例词汇:满十二章纲(manxishierzhanggang,十分重要的法律条文)7.ei: [ei]–示例词汇:李登辉(lidenghui,某人名字)8.ao: [ɑːu]–示例词汇:哪吒(nezha,金神)辅音的读音满语中的辅音字母共有14个,下面是每个辅音字母的读音示例:1.p: [p]–示例词汇:普拉尼斯(pulanisi,世界)2.b: [b]–示例词汇:布达拉宫(budalagong,宫殿)3.f: [f]–示例词汇:符号(fuhe,标记/记号)4.v: [ʋ]–示例词汇:瓦查(wacha,舞蹈)5.t: [t]–示例词汇:堂娜(tangna,花名)6.d: [d]–示例词汇:子爵(zijue,一种贵族)7.s: [s]–示例词汇:色伦(selun,提议)8.j: [dʒ]–示例词汇:建省(jiansheng,创建/建立)9.c: [tʃ]–示例词汇:慈禧(cixi,名字)10.k: [k]–示例词汇:空心(kongxin,空的)11.g: [g]–示例词汇:戈壁(gebi,大沙漠)12.h: [h]–示例词汇:呼哈(huhua,笑)13.m: [m]–示例词汇:牧区(muqu,农田)14.n: [n]–示例词汇:南京(nanjing,中国的一个城市)15.l: [l]–示例词汇:蓝凤凰(lanfenghuang,爱国的象征)16.r: [ɾ]–示例词汇:人人(renren,所有人)17.y: [j]–示例词汇:伊岗底江(yigangdijiang,水域)18.w: [w]–示例词汇:哇嘎(waga,欢呼声)总结满语字母读音对照表为学习满语提供了基础知识。

满族是我国少数民族之一。

满族发源于长白山,后入中原。

清代鼎盛,人数有数百万。

清室灭亡,满族仍存。

它先是采用了汉字,后又逐渐采用了汉语。

目前,齐齐哈尔北面有个小村子叫“三家子”。

据称仍有居民会说满语,小学还有满语课。

历史上这里住着计、孟、陶三姓的老百姓,都是满族。

不过,现在那里讲满语的年轻人也不多了。

我国现存满语档案尚有《满文老档》《满州实录》等上百万件。

当前仅有目录。

翻译原文已经是十分困难的事了。

满语有元音音位6个,辅音音位19个。

字母40个。

另还有拼写外来词的外来音字母。

玄烨谕博达礼等人编有满文分类词书,收词一万二千余,按音序排列。

黑龙江省有满语研究所。

研究满语的出版物有《基础满语概论》、《满语文法会要》等专著。

源于满语的汉语词语很多。

比如昆虫“蝼蛄”,俗称“喇喇姑”。

“嫫嫫”又作“嬷嬷”,指奶娘;“妞妞”又作“妞儿”,指小女孩。

老北京人在反驳对方或表示鄙视时,喜用语气叹词——“姥姥”!这个词儿也为源于满语的音译词,词义当然不指外祖母,而表示强烈的“不信、不服”的含意,潜台词是“没门儿、少来这套”。

源于满语的汉语音译词还有——啰嗦、喇忽、埋汰、胳肢、瘆等。

例如“啰嗦”指说话、办事不利落。

“喇忽”是粗心、疏忽的意思,如“你这个人呐,太喇忽啦!”“骨立”是称赞物品外形精美。

东北方言“埋汰”是肮脏的意思。

“胳肢”指在别人腋下、脚心等处抓挠,使发痒发笑。

“瘆”是害怕、恐怖的意思,如“这个倒霉玩意儿,看着就瘆得慌!”在清朝时期,呼和浩特的满族全都使用蒙语,而且大都满蒙汉语兼通。

辛亥革命后,满族才改说汉语。

时至今日,依然还有不少满语词汇保留在汉语中。

以下列举一些,同大家分享。

满语蚂螂(蜻蜓,现在依然有人用蚂螂眼来形容眼神不好的人)、懒散(不振作,提不起精神做事)、捅娄子(闯祸)作贱(故意取笑)、埋汰(不干净、脏)胡里巴图(头脑不清楚)、兀里巴图(水不凉不热,比喻办事不利索)、麻利(办事利索干脆)、密得吗德儿(不明不白)、哈喇子(口水)、拉忽(粗心大意)、央计(说好话)、巴不得(盼望以久)、哼多(训斥)、随和(原意劳累现为顺从用来形容好相处)、掰扯(查看、分析)、胳肢(搔腋下)、哈喇味(食物变质有味)、苛答(给人受气)、把仕(匠人)、赤马糊(眼屎)、消停(安静)、糟践(损坏)、折腾(翻来覆去)、瞅(看)、贼呼啦(窃贼,现也常用来形容人不老实,不可信)、汗沓儿(衬衫)、累赘(不利索、负担)勃勒盖(膝盖)、沁(也作`胡沁`意为胡说八道)、姑爷(女婿)、姑娘(女儿)。

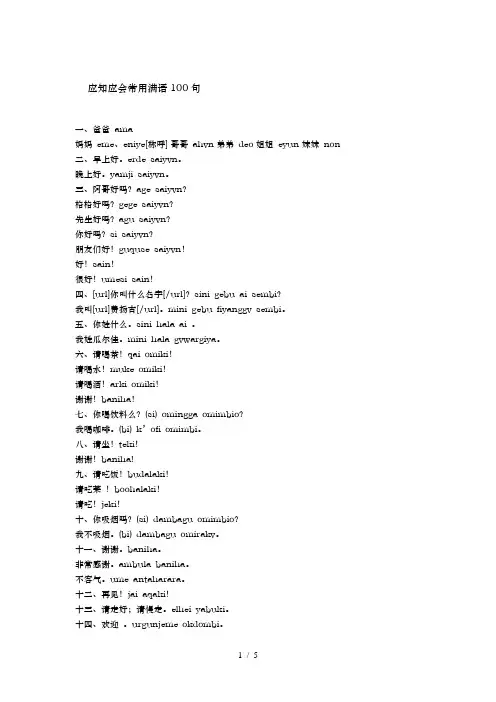

应知应会常用满语100句一、爸爸ama妈妈eme、eniye[称呼] 哥哥ahvn 弟弟deo 姐姐eyun 妹妹non 二、早上好。

erde saiyvn。

晚上好。

yamji saiyvn。

三、阿哥好吗?age saiyvn?格格好吗?gege saiyvn?先生好吗?agu saiyvn?你好吗?si saiyvn?朋友们好!guquse saiyvn!好!sain!很好!umesi sain!四、[url]你叫什么名字[/url]?sini gebu ai sembi?我叫[url]费扬古[/url]。

mini gebu fiyanggv sembi。

五、你姓什么。

sini hala ai 。

我姓瓜尔佳。

mini hala gvwargiya。

六、请喝茶!qai omiki!请喝水!muke omiki!请喝酒!arki omiki!谢谢!baniha!七、你喝饮料么?(si) omingga omimbio?我喝咖啡。

(bi) k’ofi omimbi。

八、请坐!teki!谢谢!baniha!九、请吃饭!budalaki!请吃菜!boohalaki!请吃!jeki!十、你吸烟吗?(si) dambagu omimbio?我不吸烟。

(bi) dambagu omirakv。

十一、谢谢。

baniha。

非常感谢。

ambula baniha。

不客气。

ume antaharara。

十二、再见!jai aqaki!十三、请走好;请慢走。

elhei yabuki。

十四、欢迎。

urgunjeme okdombi。

十五、请进。

dosiki。

十六、请这边走。

ubasi yabuki。

请那边走。

tubasi yabuki。

十七、是。

inu。

不是。

waka。

十八、好的、答应声!je!十九、可以!ombi!不可以!ojorakv!二十、确实!mujangga!二十一、你说的很是;你说的很对。

sini gisurehengge umesi inu。

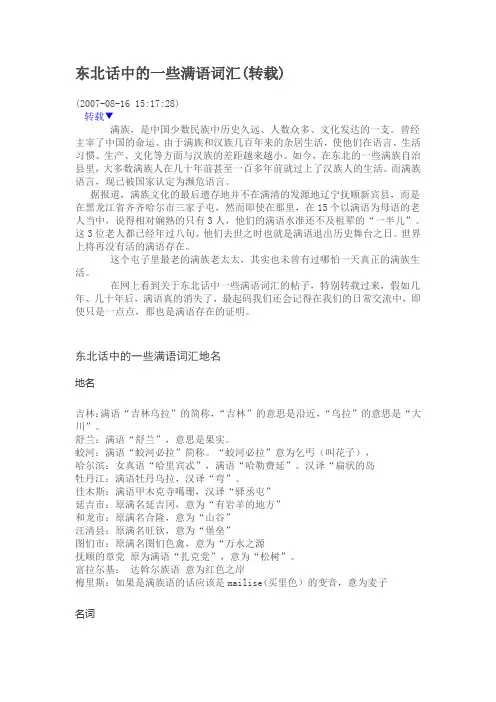

东北话中的一些满语词汇(转载)(2007-08-16 15:17:28)转载▼满族,是中国少数民族中历史久远、人数众多、文化发达的一支。

曾经主宰了中国的命运。

由于满族和汉族几百年来的杂居生活,使他们在语言、生活习惯、生产、文化等方面与汉族的差距越来越小。

如今,在东北的一些满族自治县里,大多数满族人在几十年前甚至一百多年前就过上了汉族人的生活。

而满族语言,现已被国家认定为濒危语言。

据报道,满族文化的最后遗存地并不在满清的发源地辽宁抚顺新宾县,而是在黑龙江省齐齐哈尔市三家子屯,然而即使在那里,在15个以满语为母语的老人当中,说得相对娴熟的只有3人,他们的满语水准还不及祖辈的“一半儿”。

这3位老人都已经年过八旬。

他们去世之时也就是满语退出历史舞台之日。

世界上将再没有活的满语存在。

这个屯子里最老的满族老太太,其实也未曾有过哪怕一天真正的满族生活。

在网上看到关于东北话中一些满语词汇的帖子,特别转载过来,假如几年、几十年后,满语真的消失了,最起码我们还会记得在我们的日常交流中,即使只是一点点,那也是满语存在的证明。

东北话中的一些满语词汇地名地名吉林:满语“吉林乌拉”的简称,“吉林”的意思是沿近,“乌拉”的意思是“大川”。

舒兰:满语“舒兰”,意思是果实。

蛟河:满语“蛟河必拉”简称。

“蛟河必拉”意为乞丐(叫花子),哈尔滨:女真语“哈里宾忒”,满语“哈勒费延”。

汉译“扁状的岛牡丹江:满语牡丹乌拉,汉译“弯”。

佳木斯:满语甲木克寺噶珊,汉译“驿丞屯”延吉市:原满名延吉冈,意为“有岩羊的地方”和龙市:原满名合隆,意为“山谷”汪清县:原满名旺钦,意为“堡垒”图们市:原满名图们色禽,意为“万水之源抚顺的章党原为满语“扎克党”,意为“松树”。

富拉尔基:达斡尔族语意为红色之岸梅里斯:如果是满族语的话应该是mailise(买里色)的变音,意为麦子名词嘎拉哈:部分动物身上的一块腿骨卡巴拉:*状物连接处哈拉巴:肩胛骨嘎肌窝:腋窝卡布裆:裤裆萨其马:一种民间食品额邻:痕迹的咕:嘟囔定嘎巴:结痂马子:女人;妓女。

汉语中的满族词汇《谈谈汉语中的满族词汇》嘿,大家知道吗,咱们整天说的汉语里面竟然有不少满族词汇呢!是不是觉得挺有意思?听我给大家唠唠。

咱先说说“巴不得”这个词吧,你肯定经常脱口而出:“哎呀,我巴不得赶紧放假呢!”可你想过没,这是个满族词儿呀!不得不说,满族文化在咱汉语里掺和得挺深。

还有“马虎”,咱老说这人做事太马虎了,原来也是从满族那来的。

每次我说谁谁马虎的时候,可没想过它还有这层来历呢!现在想想,满族人民的语言还真是丰富了我们的表达呀,这真的挺神奇的。

再说“呵斥”,平时咱们要是瞧见谁做了啥坏事,可能就会大声呵斥。

嘿,这词儿原来也是满族带来的呢!想想都觉得好玩,说不定当年清朝的那些人也整天“呵斥”来“呵斥”去的。

我觉得吧,这些满族词汇能融入到汉语里面,说明咱们中华文化的包容力那是杠杠的!满族文化就像一滴水融入了大海,丰富了我们整个语言体系。

而且呀,这些词儿在日常生活中用得可顺溜了,大家都习以为常。

有时候我就想啊,如果没有这些满族词汇的加入,我们的语言会不会少了很多趣味呢?就拿“磨蹭”来说吧,要是没有这个词,我们咋形容那些做事慢悠悠的人呢?那就得费老劲儿去想别的说法了。

当然啦,除了满族词汇,还有其他少数民族的词汇也融入了汉语,这也是咱们中华民族大团结的一个体现呀!大家一起交流融合,你中有我,我中有你,多棒!汉语就像一个超级大的词汇宝库,里面啥都有,满族词汇就是其中闪亮的一部分。

以后再说到这些词的时候,我可得好好回味一下它们背后的故事,想想满族人民是怎么说这些词的。

说不定哪天我学上几句满族话,那可就更有意思啦!总之呢,汉语中的满族词汇让我们的语言变得更加丰富多彩,充满魅力。

让我们继续愉快地使用这些词,感受中华民族文化的奇妙之处吧!哈哈!。

大清亡了,满语也消亡了,汉语中的一些满语词汇,有哪些还在用?一个时代的存在,总会承载一定特色的文化,绘画艺术、文学作品、汉字和语言,都是文化的重要组成部分。

在中国古代不同的封建王朝中,特色文化总能够代表一定阶段的时光印记。

比如清朝,这是一个相当特殊的王朝,它是中国历史上最后一个封建王朝,也是由满族人统治的中原王朝。

清朝时期,统治阶级为了巩固自身政治秩序,在全社会范围内大力推行满族语言。

满汉融合是时代趋势,却并不是统治阶级的意志体现,他们想让满族彻底凌驾于汉族之上,让满族的文字和语言取代汉语和汉字,在社会上广泛流行开来。

时至今日,我们的汉语体系中也依旧保留着一些满语词汇,这些词汇究竟有哪些?它们如今又有着哪些不同的含义?推行满语,手腕强硬早在多尔衮进入山海关之前,大清王朝就已经建立,只是还没有入主中原。

吴三桂打开山海关,迎入多尔衮率领的清朝大军,这件事为清朝统一中原地带奠定了基础。

不管是李自成的军队,还是明朝剩余的残兵败将,都不可能是兵强马壮的清军对手,所以顺治帝顺势而为,迁都北京,这才终于确定了清朝的封建大一统王朝地位。

中原地区广大的汉族百姓,与从关外迁徙而来的满族贵族之间,必然会产生极大的矛盾,双方的文化背景不同,生活习惯不同,语言也不相通,自然无法互通有无。

顺治帝虽然不像他的儿子一样有着雄才伟略,但作为一名君王,他还是希望能够尽最大可能巩固自身统治。

对他来说,社会中最大的不稳定因素,就来源于遍布全国各地的汉族百姓。

正所谓非我族类,其心必异,顺治帝笃定,若是不能对汉族百姓实现思想控制,那他们必定会产生谋反之心。

如何掌控异族的思想?同化对方的语言文字,潜移默化地灌输属于自己的文化习俗,这是最直接也最长远的手段。

于是顺治帝下令,大清政府将在全国范围内推行满语和满族文字,所有汉人必须接受培训和教育,学习满族语言文字,生活习惯也必须向满族人靠拢。

这一行为在两百多年以后,也被日本用了起来。

日本当年在中国东北时,大力推行日本的语言文字,强制要求所有未成年人学习日语,学校的课堂上,日本文化是最重要的一门课程。

你不知道吧?也许你说的很遛叟的一个老北京的土话,实际上是由一个满语词汇延续下来的:)萨其玛(满语s acima汉义为:食品糖缠)。

颠儿了(啦)(满语deyem bi汉义为:跑了、飞了)。

邋遢(满语l ata汉义为:不干净、不俐索)。

白(满语bai汉义为:白白、平白、徒然)。

玛虎子(满语mahu汉义为:鬼脸、面具、一种冬帽)。

压步(满语yab umbi汉义为:走、散步)。

哈拉 (满语hars eme汉义为:油坏了有恶辣味呛鼻状)。

温得乎儿(满语wen jehun汉义为:温热、发热)。

估摸(满语gun imbi汉义为:想、虑、思忖)。

藏猫猫(满语mo o汉义为:树,“藏猫猫”原意是藏在树丛中捉迷藏)。

猫儿腻(匿) 该词义当是从“藏猫猫”引伸而来的,表示有什么私下交易、藏有不可告人之事。

懒散(不振作,提不起精神做事)捅娄子(闯祸)做贱(故意取笑)麻利(办事儿利索干脆)哈喇子(口水)拉忽(粗心大意)央计(说好话)巴不得(盼望已久)随和(顺从,好相处)消停(安静)糟践(损坏)折腾(翻来覆去)姑爷(女婿)姑娘(女儿)勃棱盖儿:膝盖嘎拉哈:部分动物身上的一块腿骨卡巴拉:叉状物连接处哈拉巴:肩胛骨嘎肌窝:腋窝卡布裆:裤裆额邻:痕迹动词达撒:吃,收拾撒目:到处看勒勒:唠叨掰察:辩论布愣:摆弄搁击:令人发笑的触摸(开玩笑的一种方式)细应:痒打扮:化装扎孤:治疗豁愣:搅和央告:乞求,请求集合:聚会一处喝护:照顾,照管掏腾:挪来挪去哈腰:弯腰秃鲁:断开,分开形容词埋汰:脏磕趁:丑特勒:衣冠不整稀罕:喜欢,合意得瑟:出风头屿捉:满意,舒服真漆:清楚拉忽:疏忽大意急眼:暴怒兀突:水不凉不热耷拉:下垂帅:英俊墨迹:慢吞吞个应:讨厌哈拉:发霉变味咋呼:瞎喊利索:又好又快叮当:穷个色:特殊,另类罗索:话说得烦琐别扭:不顺心八咧:荒谬嘎哒/疙瘩(地方)恩那(是、对、好)饽饽(糕点)个应(使反感)白(bái):来源于满语bai bi,意为“徒然”、“空” 嬷嬷:来源于满语me me,意为“乳”、“奶”,转意为“乳母”克扣(kē kòu):来源于满语ke ike,意同汉语呵斥(hē chì):来源于满语hac ihiya mbi,意为“责备”抹擦(mā c a):北京方言,来源于满语ma cimbi,意为“舒展”,今意为将有褶皱的东西抹平磨搓(mò cu o),北京方言,来源于满语mo co,原意为“迟钝”,今意为“繁琐缓慢”撞克(zhuān g ke):北京方言,来源于满语jang kulem bi,意为“撞上邪祟”咋呼(zhàhu):北京、东北方言,来源于满语cah u,意为“泼妇” 哨叨(shàodao):北京方言,来源于满语sodom bi,原意为“马步行不稳”,转义为“轻佻、不稳重”挺:北方方言,来源于满语t en,意为“很”、“甚”克(kēi):北京、东北方言,来源于满语k oikas ambi,原意为“打架”,转义为“批评”敞开儿:北京方言,来源于满语chan gkai,意为“尽量”、“任意”、“随意”块儿亮:北京方言,来源于满语kuw arlin g,意为“漂亮”、“美丽” zhāiwai:北京、东北方言,来源于满语jai lambi,意为“躲”、“避”,转意为“闪身让开”、“歪”、“斜” gái l ou:北京方言,来源于满语ga imbi,意为“要、取”,转意为“揩油”dèse:北京、东北方言,意思是(女子)轻佻菜市口秋决菜市口在古都的历史上,是一个特别值得留下一笔的所在,不仅因为“六君子”曾在这里舍生取义,还因为它的周边,积淀了太多的文化与历史的印迹…… 菜市口在清代是北京的刑场。

满语en:Manc hu la nguag e fi:mant?un ki eli j a:満州语满语为满族人所使用的语言。

它是在蒙古文的基础上加以改进而成的一种竖直书写的拼音文字。

属阿尔泰语系满通古斯语族满语支。

据满洲实录,1599年努尔哈赤欲将蒙古文字借来写满文。

虽然两位顾问有反对,努儿哈赤仍然继续把蒙古文改为无圈点文字(满: to ngkifukaakuuherge n), 也称老满文。

北京紫禁城干清门上的汉-满两种文字的牌匾(左为中文,右为满文:罗马拼音:ki yan c ing m en)清代前期在新疆大多用满文发布诏、诰等,成为奏报、公文、教学、翻译和日常生活中使用的主要文字。

在中原,自康熙晚期幵始已少有满文奏折。

清光绪九年(1884)新疆建省后,使用满语的人数达4万馀人,其中除满族外,还包括锡伯族、达斡尔族等民族也使用满语。

满族辛亥革命以后逐渐改用汉语,目前能够掌握满文的人已经很少,只有黑龙江省少数乡镇的老人和部分语言学专家还能使用这种语言。

目前在黑龙江哈尔滨的黑龙江大学有满语研究所。

不过锡伯族、达斡尔族等民族的语言文字实际上可以被视为满语,他们一直使用这种语言至20世纪中叶。

目前生活在新疆的锡伯族人仍旧在进行锡伯文的教育,并出版有锡伯文的报纸。

满语有6个元音,19个辅音。

元音分阳、阴、中三性,同性元音互相和谐,辅音也有和谐现象。

满文主从复句比较发达。

满语基本字母的读音满语是拼音字母文字(音素字母文字),音素是语音的最小单位,满语的一个字母的发音,就是一个音素;不同的音素,构成音节。

不同的音节,构成单词。

语音,词汇,语法构成语言的三要素。

汉语中使用的满语词汇

一、阿玛(ā mǎ),名词。

1. 含义。

- 满语中“阿玛”的意思是父亲。

在清朝时期,满族家庭中对父亲的称呼就是“阿玛”,这个词汇逐渐融入到汉语词汇体系中,在一些反映清朝历史文化的文学作品、影视作品或者满族聚居地区的文化传承中经常被使用。

二、额娘(é niáng),名词。

1. 含义。

- 满语里“额娘”是指母亲。

和“阿玛”一样,在满族文化中是对母亲的传统称呼,随着满族文化与汉族文化的交流融合,这个词也被汉语吸收,成为一个具有满族文化特色的表示母亲的词汇,在很多关于清朝宫廷生活等的文艺作品中频繁出现。

三、格格(gé ge),名词。

1. 含义。

- 在满语里,“格格”最初是对满族皇族女儿的一种称呼,类似于汉族中公主等称呼。

不过在清朝,“格格”的使用范围和等级规定比较复杂。

随着时间的推移,这个词在汉语中也泛指满族的年轻女子或者小姐,在一些文学创作、民俗文化描写中经常出现。

四、贝勒(bèi lè),名词。

1. 含义。

- 满语“贝勒”原是满族贵族的一种称号。

在清朝的贵族等级体系中,贝勒是比较重要的一个阶层,拥有一定的政治地位和财富。

在汉语语境中,“贝勒”这个词被

用来指代清朝满族的这一贵族阶层或者有类似地位的人,在历史研究、历史小说等内容中经常出现。

![[转载]满语、方言与习俗等](https://uimg.taocdn.com/3336a5ee7d1cfad6195f312b3169a4517723e5a7.webp)

[转载]满语、方言与习俗等满语、方言与习俗等大多数满族人已经不懂满语了。

不过,东北和北京地区的汉语方言中吸收了很多满语的词汇。

满语称呼高祖母――达妈妈曾祖――翁库玛法曾祖母――乌库妈妈祖父――玛法祖母――太太父亲――阿玛(辽宁部分地区称“玛玛”)母亲――额默(辽宁部分地区称“讷讷”)公公――阿玛哈婆婆――额莫克伯父――阿牟其伯母――阿牟叔叔――额其克婶母――窝克丈夫――爱根妻子――萨里甘二妻――福七黑兄――阿珲,阿哥嫂――阿沙弟――兜妻弟――那雅子――追媳妇――尾伦孙子――窝莫罗外祖父――郭罗玛法外祖母――郭罗妈妈岳父――阿布哈岳母――额布喝姑――姑爸爸姨母――安布姨夫――安布玛舅舅――那克出舅母――额克出姐姐――额云,格格姐夫――额附妹妹――嫩女儿――沙里甘追女婿――霍其珲外甥――依诺朋友――姑出好友――色音姑出女友――诺库亲家――撒顿娘家――谈搀满语地名辽宁、黑龙江和吉林的诸多地名是由满语的汉语音译而来。

牡丹江(弯曲的河)张广才岭(满洲阿勒楚喀语,吉祥如意的山)松花江(白色的江)伊春市(皮毛之乡)呼兰县(烟筒)阿城(阿勒楚喀)绥芬河市(锥子)哈尔滨(晒网场,晒渔网的地方)佳木斯(驿丞村或站官屯)吉林(原名吉林乌拉,沿江之意)兴凯湖(兴凯:水从高处流下的)方言中的满语词汇埋汰(脏)嘎哒/疙瘩(地方)嘎拉哈(羊拐骨或猪拐骨,用于游戏)恩那(是、对、好)饽饽(糕点,后亦指饼干)个应(gè ying)(使反感)萨其马:来源于满语sacima,原意为“狗奶子糖蘸(狗奶子为野果名)”白(bái):来源于满语baibi,意为“徒然”、“空”嬷嬷:来源于满语meme,意为“乳”、“奶”,转意为“乳母”克扣(kē kòu):来源于满语keike,意同汉语哈喇(hā la):来源于满语har,意为“刺鼻”,今意为食用油变质呵斥(hē chì):来源于满语hacihiyambi,意为“责备”勒勒(lē le):北京、东北方言,来源于满语leolembi,意为“谈论”,现转义为“空谈”抹擦(mā sà):北京方言,来源于满语macimbi,意为“舒展”,今意为将有褶皱的东西抹平磨蹭(mó ceng),北京,东北方言,来源于满语moco,原意为“迟钝”,今意为“繁琐缓慢”撞克(zhuāng ke):北京方言,来源于满语jangkulembi,意为“撞上邪祟”咋呼(zhā hu):北京、东北方言,来源于满语cahu,意为“泼妇”,现在意为不沉稳,喜欢大呼小叫胳肢(gé ji):北京、东北方言,来源于满语gejihesembi,意为“搔腋下使发痒”邋遢(lā tā, 东北、北京发音为lē te):来源于满语lekde lakda,原意为“胖人随行”、“衣摆下垂”,形容人穿戴不整齐,不利索哨叨(shào dao):北京方言,来源于满语sodombi,原意为“马步行不稳”,转义为“轻佻、不稳重”挺(tǐng):北方方言,来源于满语ten,意为“很”、“甚”克(kēi):北京、东北方言,来源于满语koikasambi,原意为“打架”,转义为“批评”敞开儿(chǎng kār):北京方言,来源于满语changkai,意为“尽量”、“任意”、“随意”块儿亮(kuàr liàng):北京方言,来源于满语kuwarling,意为“漂亮”、“美丽”摘歪(zāi wai):北京、东北方言,来源于满语jailambi,意为“躲”、“避”,转意为“闪身让开”、“歪”、“斜”、“斜靠”。

东北满语词汇

1. “萨其马”,这可是咱东北的特色糕点呀!你看那香甜可口的萨其马,谁能不爱呢!小时候,我一哭闹,奶奶就会拿萨其马哄我,哎呀,那滋味,真绝了!

2. “咋呼”,你可别小瞧这个词儿。

比如说“这人咋咋呼呼的”,就是说这人特别能吵闹、爱折腾。

就像隔壁二狗子,成天咋呼个没完,可烦人了!

3. “稀罕”,咱们会说“我可稀罕这玩意儿了”,表达特别喜欢。

记得有次见到个稀罕的小玩意儿,我那眼睛都放光了,哎呀呀,真是太稀罕了!

4. “得瑟”,这词太形象了!“你看他得瑟那样”,就是那种自鸣得意、爱显摆的样子。

就好比那爱出风头的家伙,整天得瑟个不停,真让人哭笑不得!

5. “特勒”,这可不是英文那个“泰勒”哦!咱说“这衣服特勒吧唧的”,就是说不整齐、不利索。

我有件衣服放久了,拿出来就特勒得不行,还得好好收拾收拾。

6. “磨叽”,“你咋这么磨叽呢”!就是慢吞吞的意思呀。

有次和朋友约好出门,他可倒好,磨叽半天才来,把我急得够呛!

7. “疙瘩”,可不光是指那个小包包哦!咱说“心里有个疙瘩”,就是有个心结、有个事儿放不下。

那次和好朋友闹矛盾,心里就有个疙瘩,后来好好谈了谈才解开。

我觉得这些满语词汇真的很有意思,它们丰富了我们东北的语言文化,让我们的表达更加生动有趣,也是我们东北文化的独特魅力所在呀!。

汉语中的满语词汇

感恩节:Bainse-Shie 感激祝福

母亲节:Muanne-Shie 母亲的祝福

父亲节:Baifo-Shie 祝父亲幸福

家庭聚会:Jiagaa-Shie 亲人团聚日

元旦:Yaanden-Shie 新的一年的开始

春节:Hah'yin-Shie 舞动美好的春天

端午节:Duanwo-Shie 平安祝福流芳百世

中秋节:Zhongqiu-Shie 月圆人团圆的日子

重阳节:Chongyang-Shie 相隔远方的慰问和祝福成人节:Chengren-Shie 壮年健康快乐

劳动节:Laodong-Shie 劳动致富光荣

教师节:Jiaoshi-Shie 学习胜利快乐

友谊节:Youyi-Shie 真诚友谊有情有义

植树节:Zhishu-Shie 绿化生态祝福大地

节日假期:Jieri-Shie 欢乐休息时光

愚人节:Yuren-Shie 搞笑趣味节日

儿童节:Ertong-Shie 唱歌跳舞快乐时光

国庆节:Guoqing-Shie 万家同庆国泰民安

元宵节:Yuanxiao-Shie 梦回故乡月满西楼。

满族日常用语及方言【图文】满族日常用语及方言【图文】——抚顺民间至今仍流传康喜鹏新宾满族自治县永陵满族小学生在学习满语文。

(照片系新宾满族自治县永陵满族小学提供)抚顺是满族的故乡,在过去的几百年中,满族人相互交流主要靠满语和满族方言。

随着各民族的聚集和交融,满族用语及方言成为了一种具有民族特点的文化现象。

到目前为止,抚顺民间遗留下的满族日常用语及方言仍十分丰富,成为非物质文化遗产中最珍贵的文化资源。

其中,最常见的满族日常用语和方言有:阿玛——爸爸讷讷——妈妈阿姆格——岳父萨格大玛法——老大爷、老爷爷阿木巴讷讷——老大娘、老奶奶萨里甘——妻子、老婆格格——姑娘、小姐、公主巴克什——教书先生色夫——师父、师傅巴图鲁——士兵、勇士额真——另外、地主、主人、道领额云——姐姐额驸——姐夫、驸马劳金——干活阿哈——奴仆、用人萨满——巫婆、巫医、跳大神的穆坤达——族长、村长牛录——八旗兵初级建制,一牛录为十人哈哈其——小孩儿、儿童小阿哥——小伙子、男青年克汉——王爷伙洛——村庄、堡子哈达——山梁,峻岭沃克托西——医生犯乎——惹事讲古儿——讲故事棒槌——人参今个儿——今天明个儿——明天前个儿——前天大前个儿——大前天后个儿——后天大后个儿——大后天这疙瘩——这个地方那疙瘩——那个地方这块儿——这个地方那块儿——那个地方老爷们——成年男人老娘们——已婚女人嫁汉子——女人出嫁后尾——后边东半晌——上午晌午——中午晌间——中午饭光棍——单身男子臭家女——嫁不出去的女人走道——寡妇再嫁、改嫁飞棍——毛笔梯根——原来脖刀——菜刀坐月子——生小孩死求八咧——死皮赖脸咧咧叭叭——很吃力疙瘩流秋——不光滑土卡拉——硬土块打圈子——母猪发情叫秧子——母猫发情反群子——母狗发情扯蛋——说瞎话没冒儿——十拿九稳砸锅——把事办坏了巴济——勉强拉查——厉害搁肢——用手抓挠别人掖下木头搁椤——短木头咯蝇——招人厌烦合烙——办事说话没准赖塞——衣貌不整邋遢——不利落埋汰——肮脏、不干净拉忽——爱惹事秃鲁扣——失言、说话不算数哎呀呵——惊讶哑谜了——不知声扎咕扎咕——治病有门儿——有办法老鼻子——有很多老了——去世古夜——瞎话稀不扔——没有几棵苗包圆——全买了破货——作风不好的女人隔眼——性格酸的人、出事古怪的人隔色——性格古怪的人撸了——被撤职稀烂贱——价格低熊样——没本事饽饽——面粉制作的食品、干粮稀里八嘟——糊涂、办不明白事哈里哈达——粗旷随和打罢刀——女人离婚马大哈——松懈随便马褥子——板橙子(以上内容,仅供参考)。

北京话里的满族方言满人自顺治初年入关,其具有民族特色的习俗、宗教、语言也随之进入中原。

就北京为例,在两百多年的满、汉融合交往中,有大量满语词汇逐渐融入北京百姓的日常用语中。

时至今天,北京话里依旧含有大量满语词汇。

1.哈喇(hā la):来源于满语har,意为“刺鼻”,今意为食用油变质。

举列说明:这瓜子别吃了,一股哈辣味儿。

2.抹擦(ma sa):来源于满语macimbi,意为“舒展”,今意为将有褶皱的东西抹平。

举例说明:衣服抹擦平了再叠,要不都褶子。

3.敞开儿(chǎng kār):来源于满语changkai,意为“尽量”、“任意”、“随意”举例说明:知道您好这口儿,特意炖了一大锅,您别局着,敞开儿着招呼!4.摘歪(zhāi wai)::来源于满语jailambi,意为“躲”、“避”,举例说明:身子一摘歪,好悬没从马上掉下来5.该漏(gái lou):来源于满语gaimbi,意为“要、取”。

举例说明:这些衣服我现在穿着都瘦了,您看看要是有看上眼儿的,您该漏走。

6.额吝 (é lìn): 来自满语,波纹的意思。

日常生活中多指衣物或者被子上的渍痕。

举例说明:拿碗接着点,弄上块儿额吝且洗不掉呢。

7.磨蹭(mò ceng)来源于满语moco,原意为“迟钝”,今意为“繁琐缓慢”举例说明:别磨蹭了,再不走就赶不上火车了。

8.咋呼(zhà hu):来源于满语cahu,意为“泼妇”,现在意为不沉稳,喜欢大呼小叫。

举例说明:我还寻思多大的事呢,就这呀?也值得您这么咋呼?9.克(kei,发四声):来源于满语koikasambi,原意为“打架”,转义为“批评”。

举例说明:作业好好写,瞧这涂的跟花瓜似的,找你们老师克你呢!10.掰持( baichi),来源于满语baicambi,本意为查看、详查。

在《北京土话中的满语》一书中记载北京话中的“掰持”专指“争论”。

举例说明:这事不能就这么稀里糊涂的过去了,咱们得掰持清楚了!。

常用的满族话满族话,也称为“满文”,是蒙古语系满族语系中的一种语言,是满族人母语。

满族话历史悠久,具有深厚的文化底蕴,是满族文化保存和传承的重要组成部分。

常用的满族话,主要分为口头话和书面话两种。

口头话是指满族人平时交流的话语,其特点是简单、实用。

满族话的口头话,主要包括以下几类:1、问候话:满族人在相互问候之前,常用的问候话有“摸唅么”、“莫病么”、“莫克惠”、“满乐”、“摸马么”、“萨勒伊”、“得维么”等,表达对方安好的祝愿。

2、庆祝祝愿:满族人在庆祝节日或有喜庆时,常用的祝愿话有“满乐”、“道哈”、“莫满理”、“莫克惠”等,表达祝福对方幸福快乐。

3、表扬祝贺:满族人在表扬赞许或祝贺时,常用的话有“你满恩”、“你满力”、“你满乐”、“你满好”、“你满勤”、“你满拉”、“你满理”等,表达对对方的赞赏和祝贺。

4、祝福话:满族人在祝福亲友的时候,常用的话有“你满乐”、“你满恩”、“你满拉”、“你满力”、“你满好”、“你满拉”、“你满理”等,表达对对方的祝福。

5、道歉话:满族人在进行道歉时,常用的话有“莫满恩”、“莫满乐”、“莫满力”、“莫满好”、“莫满拉”、“莫满理”等,表达对对方的歉意。

书面话是指以满文书写的文字,包括古满文和现代满文。

古满文是指满族历史上使用的满文,如明朝满文、清朝满文等,代表作有《满文大辞典》《满文小字典》《满文小词典》等。

现代满文是指20世纪以来满族社会出现的新词,由于满族语言文字的发展不断,现代满文已经成为满族社会交流的主要语言,比如满族报纸、满族杂志等。

在满族文化中,满族话不仅具有重要的意义,而且也是满族文化的重要组成部分,是满族文化的代表。

让更多的人了解满族话,是满族文化传承的重要一环。

满族是我国少数民族之一。

满族发源于长白山,后入中原。

清代鼎盛,人数有数百万。

清室灭亡,满族仍存。

它先是采用了汉字,后又逐渐采用了汉语。

目前,齐齐哈尔北面有个小村子叫“三家子”。

据称仍有居民会说满语,小学还有满语课。

历史上这里住着计、孟、陶三姓的老百姓,都是满族。

不过,现在那里讲满语的年轻人也不多了。

我国现存满语档案尚有《满文老档》《满州实录》等上百万件。

当前仅有目录。

翻译原文已经是十分困难的事了。

满语有元音音位6个,辅音音位19个。

字母40个。

另还有拼写外来词的外来音字母。

玄烨谕博达礼等人编有满文分类词书,收词一万二千余,按音序排列。

黑龙江省有满语研究所。

研究满语的出版物有《基础满语概论》、《满语文法会要》等专著。

源于满语的汉语词语很多。

比如昆虫“蝼蛄”,俗称“喇喇姑”。

“嫫嫫”又作“嬷嬷”,指奶娘;“妞妞”又作“妞儿”,指小女孩。

老北京人在反驳对方或表示鄙视时,喜用语气叹词——“姥姥”!这个词儿也为源于满语的音译词,词义当然不指外祖母,而表示强烈的“不信、不服”的含意,潜台词是“没门儿、少来这套”。

源于满语的汉语音译词还有——啰嗦、喇忽、埋汰、胳肢、瘆等。

例如“啰嗦”指说话、办事不利落。

“喇忽”是粗心、疏忽的意思,如“你这个人呐,太喇忽啦!”“骨立”是称赞物品外形精美。

东北方言“埋汰”是肮脏的意思。

“胳肢”指在别人腋下、脚心等处抓挠,使发痒发笑。

“瘆”是害怕、恐怖的意思,如“这个倒霉玩意儿,看着就瘆得慌!”在清朝时期,呼和浩特的满族全都使用蒙语,而且大都满蒙汉语兼通。

辛亥革命后,满族才改说汉语。

时至今日,依然还有不少满语词汇保留在汉语中。

以下列举一些,同大家分享。

满语蚂螂(蜻蜓,现在依然有人用蚂螂眼来形容眼神不好的人)、懒散(不振作,提不起精神做事)、捅娄子(闯祸)作贱(故意取笑)、埋汰(不干净、脏)胡里巴图(头脑不清楚)、兀里巴图(水不凉不热,比喻办事不利索)、麻利(办事利索干脆)、密得吗德儿(不明不白)、哈喇子(口水)、拉忽(粗心大意)、央计(说好话)、巴不得(盼望以久)、哼多(训斥)、随和(原意劳累现为顺从用来形容好相处)、掰扯(查看、分析)、胳肢(搔腋下)、哈喇味(食物变质有味)、苛答(给人受气)、把仕(匠人)、赤马糊(眼屎)、消停(安静)、糟践(损坏)、折腾(翻来覆去)、瞅(看)、贼呼啦(窃贼,现也常用来形容人不老实,不可信)、汗沓儿(衬衫)、累赘(不利索、负担)勃勒盖(膝盖)、沁(也作`胡沁`意为胡说八道)、姑爷(女婿)、姑娘(女儿)。

东北话和北京话中的“满语”对比东北(满洲)是满人的“龙兴之地”,北京是满人在“关内”的聚居地,因而在现在的东北和北京方言中存在着大量的满语词汇,只是大家伙儿没意识到罢了。

我听过的最有影响的满语词汇是“萨其马”,这是一种享誉世界的点心。

不过中国南方人说的“萨其马”都跟北京话里的音儿差得太远,而普通话里的“萨其马”和北京话的差距则体现在轻声上(北京话里多轻声也是来自满语)。

南方人说这三个字的时候跟新闻联播里说的一样,很规矩的将三个字说出来。

而北京话里把“萨”的音加重,“其”和“马”都是轻声。

现代汉语里的满语词汇消失的很多,如清史小说里面的满语词汇很多都不用了。

“军机章京”,“笔帖式”,“达拉密”,“戈什哈”等都已消失,但有些确留下来不单成为东北话和北京话,而且是现代汉语里的标准词汇,如“耷拉”。

北京话的这样一句:“这小蜜挺棒,牌儿亮啊,哪儿拍来的?人长的帅,喜欢你的女孩儿就是多。

”“小蜜”自然是来自英文的miss,但“挺”,“牌儿亮"和“拍”“帅”都是满语词汇的音译。

还有普通话里的“马马虎虎”来自满语的“lalahuh u"。

东北话的“磨即”、“磨蹭”(北京话里也有“磨蹭”),是来自满语的“moji或moduo”。

2008-7-6 19:15回复kalas12332楼满语里的“cahu”本是泼妇的意思,到了东北话和北京话里成了诈唬或咋呼,是瞎喊,不礼貌或不文明的意思。

比如“你在这瞎咋呼什麽?”。

东北人和北京人管腋下叫做"gazhiwo",开玩笑时挠人家腋下叫“gezhi”或“geji”,这也是满语腋下和挠腋下的音译。

北京人或赵本山当指责别人胡说的时候一般说“你别跟我瞎勒勒”,满语里“勒勒”是说的意思。

汉语里的“巴不得”也是来自满语,只不过稍微变化一下。

语里的央告,央求里的央也是满语,历史上没这麽用的,多用乞求或请求,央来自满语里的“yangge".汉语里的邋蹋来自满语的“lete”,比如我小的时候喜欢穿军装和大盖帽,出去玩身上弄的很脏,我妈就说我像lete兵。

“这人办事干净,利索,麻利”中的“利索”和“麻利”来自满语中的“la li”.汉语里“裤裆”一词来自满语,也就是东北话的“kabudang”,中国明朝以前的黄色小说里说那个地方都是用“胯下之物”,裤裆的叫法是后来才流行的。

东北或北京形容人家穷时,说“穷的叮当响”,“叮当”来自满语,也是穷的意思。

响则是后加的。

“那个人脾气可真是个色(gesai),不好打交道”,这里的个色也是来自满语,意思是特殊。

东北和北京话的打有一种叫法为kei,比如“再不滚蛋我可要kei你了”,ke i就是满语打的意思。

“这人说话怎麽这麽罗嗦”里的罗嗦也是来自满语,与shaodao或絮叨一样。

“几天不喝酒,我就浑身别扭”,“别扭”来自满语的“ganiu"。

其在满语中是特殊的意思。

台湾管媚日,媚德叫做哈日,哈德,这个用法在台湾BBS或世界日报上很多见。

北京话里也有类似的用法,“你可别老让我哈着你”,“你看看,你看看,他见到领导就知道点头哈腰”。

这个哈字也来自满语,满语里管拍马屁,献媚叫做“hadaba"."XXX润肤露细心喝护您的健康”,护字沾汉语的边,可这“喝”是从哪来的?古汉语并无此用法,原来是满语“hekur”,那是照顾,看管的意思。

北京人管做生意叫“倒腾”(东北话为“倒登”),做生意的人叫“倒爷”。

“倒”这个字在这里不是汉语里的本意,应是满语里表示“挪来挪去”的“taodem”。

东北有一种用羊或猪的骨关节来玩儿的游戏,叫“galeha”,当然也是满语。

以上是挑了几个影响比较大的词儿,东北话和北京话里的满语词汇还有很多。

他们也没有进到普通话的范围内,比如说食物变质后的气味在北京叫做”hala味儿”,白衬衫领子上的黑色痕迹叫做“elin",那是满语里波纹的意思。

积淀在天津方言中的满语“这孩子可真格涩,整天耷拉着个脸子。

一不合适就翻呲。

”这是地道的天津卫土语。

其中的“格涩”“耷拉”“翻呲”几个词,都是传统的满语词。

格涩指特别、不合群;耷拉指下垂;翻呲指生气、翻脸。

天津方言中的满语词有相当多的是从北京的方言中传来;有的是直接积淀在天津的方言中的。

这类词是从满语中直接借来的主要证据之一是,它们和所有外来词一样,用字十分灵活。

这说明这些词找不到汉语里的“本字”。

正如咖啡一词,曾有加非、架非、架啡、口架啡、珈王非等不同写法一样,格涩也可以写成各色、格色,耷拉也可以写作耷勒、搭拉,翻呲也可写成翻吃、翻齿。

上世纪40年代天津的《中南报》就用过大标题“不给茶钱反齿了”,翻呲写作“反齿”。

人们大概也能懂。

举几个常见的词语来指出一些积淀在天津方言中的满语词:掰差(掰呲、掰扯)——细看、查清楚。

巴不得——就盼着。

脖梗子——梗,满语词,脖子。

凑(阳平)——洗(衣裳)。

抻练——试探。

叨腾(叨登)——挪来挪去,来回搬。

德合勒(得和乐)——用勾腿绊倒的跟头。

嘟噜——板着个面孔。

个扭儿——奇特,个别。

个个——乳房。

胳肢——用手挠别人痒痒。

夸嚓(刳嚓)——把里面粘附的东西用利器刮下来。

哈喇——食物变味。

划拉——好歹扫几下。

卡步档(卡巴裆)——裆。

拉里拉塌——衣衫不整。

口罗嗦(罗索)——说话絮叨,反反复复。

勒特——拉塌。

马虎子(妈虎子、马猴子)——吓唬小孩子的鬼怪。

麻利——爽快、利落。

萨其马——一种蜜供甜点。

挺——很,十分,非常。

瞎诌白咧——瞎诌,汉语,胡编,白咧,原义狂妄。

央给(央各、央个)——求告,请托。

咋唬、咋咋唬唬——吓唬人,虚张声势。

侧歪(侧读zhāi)——向一边倾斜,侧,满语,歪,汉语。

撞客儿——中邪,癔病之一。

东北有很多地名是满语词,如哈尔滨(晒网场义)。

词语的词源研究是一件十分有趣的事。

几乎所有的中外文章论及“胎害”(胎孩)一词的时候,都说它出自满语taiha,原义是长毛狗。

后北京土语用来指人惬意的样子,且含讽刺意味。

“嚯,你这一个人凉快着,倒挺胎害!”但韩根东主编的《天津方言》一书中刘思训考证,“胎害”一词,古已有之。

只是写法不一,也无“本字”。

如《董西厢》有:“畅好台孩,举止无俗态。

”杂剧《李逵负荆》:“一个个稳坐抬颏。

”看来这些词的来源显然不可能是满语。

所以,胎害一词的满语身份是十分可疑的。