黄曲霉毒素的分类与预防

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:1

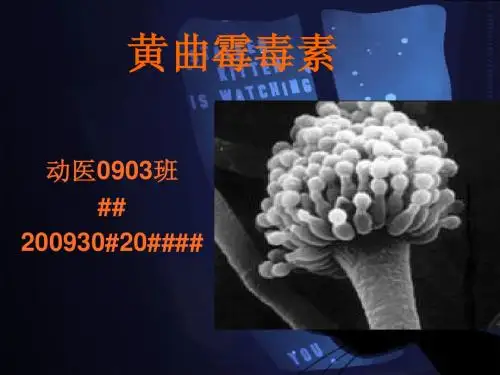

出芽短梗霉(Aspergillus flavus)是一种真菌,常见于土壤和植物中,也可引起一些粮食和农产品的霉变。

这种霉菌的一个重要特点是其产生的黄曲霉毒素,主要包括黄曲霉毒素B1(AFB1)、黄曲霉毒素B2(AFB2)、黄曲霉毒素G1(AFG1)和黄曲霉毒素G2(AFG2)。

这些毒素对人体和动物都具有潜在的危害,因此引起了广泛的关注。

以下是关于出芽短梗霉毒理的详细解析:**1. 黄曲霉毒素的分类和结构:**- **AFB1:** 是最常见和最有毒的一种黄曲霉毒素,被国际癌症研究机构(IARC)列为一类致癌物质。

- **AFB2、AFG1和AFG2:** 这些毒素在结构上与AFB1相似,但毒性较弱。

**2. 形成原因:**- **生长环境:** 出芽短梗霉主要在潮湿和温暖的环境中繁殖,因此容易在谷物、豆类、坚果等食品中滋生。

- **适宜条件:** 适宜的温度和湿度是黄曲霉毒素生成的重要条件,因此在保存和加工食品时要注意环境的控制。

**3. 毒理学效应:**- **致癌作用:** AFB1是一种强致癌物质,已被证实与肝癌的发生相关。

- **肝损害:** 长期摄入黄曲霉毒素可引起肝脏损害,包括肝细胞变性、坏死和纤维化。

- **免疫毒性:** 某些黄曲霉毒素可能对免疫系统产生负面影响,使人体更容易感染。

- **发育和生殖毒性:** 部分实验研究表明黄曲霉毒素可能对发育和生殖系统产生不良影响。

**4. 食品安全和监测:**- **限制标准:** 不同国家和地区制定了黄曲霉毒素在食品中的限量标准,以保障食品安全。

-**监测方法:** 利用高效液相色谱法(HPLC)等高灵敏度的分析技术对食品中的黄曲霉毒素进行监测。

**5. 预防措施:**- **环境控制:** 在谷物和农产品的储存、运输和加工环节中加强温湿度的控制,减少霉菌滋生的条件。

- **筛选抗性品种:** 选择对出芽短梗霉抗性较强的植物品种,减少农产品受到霉菌侵害的可能性。

黄曲霉毒素的危害及去除方法黄霉菌是微生物世界的一个大家族,黄曲霉菌是这个大家族的一员,黄曲霉素中毒的症状有哪些呢?本文是店铺整理的黄曲霉素中毒的症状,欢迎阅读。

黄曲霉素中毒的症状中毒前驱表现为发烧、腹痛、呕吐、食欲减退等。

2~3周后很快发生中毒性肝病表现:肝脏肿大,肝区疼痛,黄疸、脾大。

腹水,下肢浮肿及肝功能异常。

可有心脏扩大,肺水肿,甚至痉挛、昏迷等,多数患者在死前可有胃肠道大出血表现。

实验动物临床毒性研究表明,给动物喂食含黄曲霉毒素的饲料后,表现为渐进性食欲减退、口渴、便血、生长缓慢、体重减轻、皮肤出血、过度兴奋、黄殖、抽搐、角弓反张等。

病理解剖可见肝脏弥漫性充血、出血利坏死等表现。

浅谈如何预防黄曲霉毒素中毒黄霉菌是微生物世界的一个大家族,黄曲霉菌是这个大家族的一员。

黄曲霉菌本身是无毒的,但在其繁殖代谢的过程中可分泌出有毒的物质黄曲霉毒素。

黄曲毒素是一种剧毒物质,它损害动物的肝脏,引起肝细胞坏死、肝纤维化、肝硬化等病变。

黄曲霉毒素是目前发现的最强的致癌物质之一。

1 主要可诱发肝痛,还能诱发胃癌、肾癌、直肠癌及乳腺、卵巢、小肠等部位的肿瘤黄曲霉毒素对人体健康威胁很大。

目前已确定其化学结构,黄曲霉毒素B1、B2、C1、G2等17种,其中趴毒性最大。

食物中的花生、花生油、玉米、大米、棉籽等最容易污染上黄曲霉寿素,小麦,大麦也常被污染,豆类一般污染较轻,工业化生产的发酵制品如面酱。

咸肉、火腿、香肠等肉类食品,亦能受到黄曲霉菌的污染。

我国卫生标准规定,花生、花生油、玉米中,黄曲霉毒素含量不超过20微克/公斤;大米、食用油不得超过10微克/公斤;其它粮食、豆类、发酵食品不得超过5微克/公斤;婴儿食品中不得有黄曲毒素。

2 受黄曲霉菌污染的粮及食品不能食用轻度污染的粮及其他食品,可以用一些简单的方法将毒素破坏掉或除去。

日常生活中可以用以下方法去毒:2.1 剔除霉变粮粒因毒素主要集中在霉变的粮粒中,凡表面长有黄绿色霉菌,或破损皱缩、变色、变质的花生米和玉米,都有可能污染黄曲霉毒素。

猪黄曲霉毒素中毒的临床症状、诊断及其防治作者:郭猛来源:《现代畜牧科技》2019年第04期摘要:黄曲霉毒素主要是由黄曲霉和寄生曲霉分泌,该毒素比较稳定,较难被消除,且在饲料加工过程中也可长时间存在,畜禽食入后较难被消化酶和胃酸破坏,也较难被肝脏分解,从而不断在体内积聚,引起中毒。

断奶后各个年龄段的猪都能够感染该病,且全年任何季节都能够发生,特别是多雨季节容易,其中易感性最高的猪群是转入保育舍的仔猪。

该病往往呈群發性,且幼龄猪先发,症状相对严重。

现概述该病的防治措施。

关键词:猪;黄曲霉毒素中毒;临床症状;诊断;药物治疗;饲料管理中图分类号:S858.28 ; ; 文献标识码:B文章编号:2095-9737(2019)04-0062-021 黄曲霉毒素介绍1.1 来源目前,已经在发霉饲料中能够检测到大约400种毒素,其中对猪造成最大危害的一种毒素为黄曲霉毒素,也是世界卫生组织和联合国粮农组织规定的危害最大的毒素之一。

自然环境中存在多种霉菌,往往在玉米、小麦、大麦、稻米、糠麸、棉子以及豆类制品中存在,在环境条件适宜的情况下,即温度达到28℃左右,湿度为60%~80%,就会大量生长繁殖,从而产生大量毒素。

1.2 分布范围黄曲霉毒素可广泛分布,只要是饲料、粮食以及食品中污染能够产生黄曲霉素的霉菌,都可能含有黄曲霉素。

我国规定每千克大米、食用油中要含有10 μg以下的黄曲霉毒素,其他粮食、豆类以及发酵食品中每千克要含有5 μg以下;而婴儿代乳食品禁止含有毒素。

世界卫生组织规定每千克饲料、食品中含有15 ng以下的黄曲霉毒素。

一般来说,当每千克含有30~50 μg黄曲霉毒素定为低毒,每千克含有50~100 μg定为中毒,每千克含有100~1000 μg定为高毒,每千克含有超过1000 μg定为极毒。

黄曲霉毒素的毒性非常强,是砒霜的68倍,是氰化钾的10倍,还具有非常强的致癌性。

2 临床症状仔猪和妊娠母猪最容易感染,猪个体因健康状况不同,会表现出程度不同的症状,且随着其食入含毒素饲料的不断增多,肠绒毛会吸收越来越多的毒素,从而导致症状不断加重。

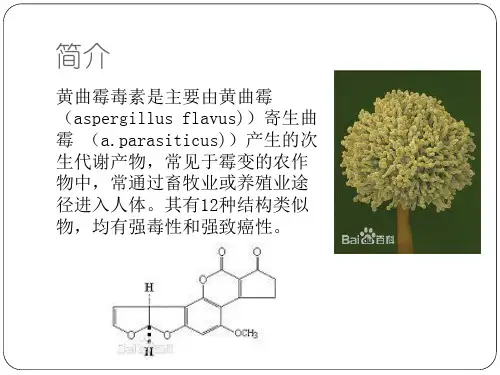

黄曲霉毒素特性简介黄曲霉毒素(Aflatoxin)是一类由黄曲霉(Aspergillus flavus)和黄曲霉(Aspergillus parasiticus)产生的毒素。

黄曲霉毒素在农产品和食品中广泛存在,并对人类和动物的健康造成严重危害。

本文将介绍黄曲霉毒素的特性,包括化学结构、生物毒性和产生途径等方面。

化学结构黄曲霉毒素主要包括四个主要类型,分别为Aflatoxin B1 (AFB1),Aflatoxin B2 (AFB2),Aflatoxin G1 (AFG1)和Aflatoxin G2 (AFG2)。

其中,AFB1是最常见和最有毒的一种。

黄曲霉毒素是一种多环芳香化合物,它们的化学结构包括呋喃、苯环和两个羧酸官能团。

这些结构使得黄曲霉毒素具有很强的亲脂性和稳定性。

生物毒性黄曲霉毒素对人类和动物的健康造成严重危害,其主要毒性表现为致癌、免疫抑制、遗传毒性和肝脏损伤等。

AFB1是最常见的一种黄曲霉毒素,也是其中最有毒的。

人类和动物摄入AFB1后,肝脏将其代谢为活性代谢产物,如氨基芳香体和环氧化物。

这些代谢产物具有高度致癌性,可引发肝癌和其他恶性肿瘤。

黄曲霉毒素还会抑制免疫系统的功能,降低机体的抵抗力,使人和动物更容易感染病菌。

同时,黄曲霉毒素还具有遗传毒性,可能导致基因突变和染色体畸变。

产生途径黄曲霉毒素主要产生于农产品和食品中。

黄曲霉毒素来源于黄曲霉菌和亲黄曲霉菌的生长和繁殖。

黄曲霉菌主要寄生在谷物、大豆、坚果等食品和饲料中。

当这些食品受到适宜的温度、湿度和营养条件的影响时,黄曲霉菌就会繁殖并产生黄曲霉毒素。

黄曲霉毒素的产生受到多种因素的影响,包括环境因素(如温度、湿度和气候)、食品和饲料的保存条件以及农作物生长过程中的感染状况等。

因此,控制黄曲霉毒素的产生需要从生产、储存和加工等环节入手。

食品安全风险和预防控制黄曲霉毒素的存在给食品安全带来了很大的风险。

为了保护公众健康,各国都制定了相关的食品安全标准和监管措施。

花生油黄曲霉毒素产生原因分析及处置措施建议摘要:花生油是主要的食用油,其原料花生在贮存、运输和生产等过程中由于环境的影响容易霉变,进而引起花生油产生黄曲霉毒素,本文对如何预防黄曲霉毒素的产生给了一些建议。

关键词:花生油黄曲霉毒素预防措施花生油是主要食用油。

其主要原材料花生在晾晒、存放、加工成花生油等过程中控制不当易霉变产生黄曲霉毒素。

黄曲霉毒素是由黄曲霉、寄生曲霉和特曲霉等真菌产生的一类具有生物活性的次生代谢产物,其中黄曲霉毒素B1对动物和人体产生强烈的肝毒性、致突变性、免疫抑制和致癌性,被世界卫生组织国际癌症研究机构列为一级致癌物。

在自然环境中花生受黄曲霉毒素污染的情况普遍存在,黄曲霉的生长和产毒需要一定环境条件,其生长适宜温度为10℃~45℃,产毒适宜温度为24℃~30℃,环境湿度为85%左右,花生含水量在12%~20%时最易生长并持续产毒,所以如果厂房面积窄小,地面污垢油腻,生产环境条件较差;原料仓库缺乏除湿、通风、控温等防霉设施;存放的花生原料没有做到包装袋隔墙离地,给黄曲霉的生长和繁殖创造了有利的条件。

花生油经压榨后,按照常规的榨油工艺,大部分毒素浓缩留存于花生饼中,大约30%的黄曲霉毒素进入压榨后的毛油中,大部分的榨油小作坊为了节省成本和时间,黄曲霉毒素的去毒、减毒工艺往往被忽视,因此大部分榨油小作坊花生油中黄曲霉毒素B1检测结果普遍呈阳性。

因此对花生油生产过程中黄曲霉毒素B1的防控有以下几点建议:1、原料的控制水分是黄曲霉毒素生长必不可少的条件,当花生的含水量在安全含水量以下(花生仁低于8g/100g,带壳花生低于10g/100g)时,可大大减少霉菌侵染机会,所以在花生收购后,应采取如日晒、风干、烘干等措施,尽量降低花生的含水量,控制原料达到安全储藏水平。

2、改善储藏条件降低仓库湿度、温度,将花生储存在低温干燥的库房中,温度控制在18℃以下,空气相对湿度为40%~50%,特别是在阴雨天,回南天等季节更应采取一定的措施防止花生发霉。

81黄曲霉素中毒的原因及防治李敬三,杨生(河南省沈丘县农牧局466300)摘要:黄曲霉素中毒是由于机体内黄曲霉素过量造成的,会造成患病猪消化机能紊乱、大面积出血、腹部水肿等临床医学症状。

本文主要论述了猪黄曲霉素中毒的发病原因、临床症状以及防治措施。

关键词:黄曲霉素中毒;病因;防治1黄曲霉素中毒病因黄曲霉毒素是由黄曲霉和寄生曲霉或曲霉、青霉、毛霉、镰孢霉、根霉等产霉菌在代谢过程中产生的有毒产物。

这些产霉菌在自然界中广泛存在,在相对湿度大于80%,温度为24℃~30℃时最适宜繁殖和产毒。

且饲料中水分含量越高,黄曲霉毒素的数量也会增多。

黄曲霉中毒在一年中都能够发生,但雨季的发病率较高,饲料储存不当,保存时间过长能够增加被黄曲霉毒素污染的概率。

2黄曲霉素中毒的临床症状黄曲霉毒素中毒的患病猪可以表现出急性、亚急性和慢性3种类型的发病特征,症状的不同主要跟猪只的年龄、免疫力等情况有关。

2.1急性发病型急性发病的患病猪在采食了发霉变质的饲料3~5d 后发病,患病猪表现为精神不振、拒食,体况下降,走路不稳,结膜苍白,大便干硬,呆立;随后发生严重的腹泻和呕吐,怀孕母猪患病可流产,通常2~14d 会死亡[1]。

2.2亚急性发病型亚急性发病的患病猪病程为1~2个月,患病猪体温上升、呼吸急促、被毛杂乱粗糙,皮肤发白,多个皮肤部位有紫斑,发病后期狂躁、呆立、口吐白沫,鼻液浓稠,大便干硬,关节肿胀,发病后期部分患病猪可视黏膜有黄疸。

3治疗方法发现猪只中毒后要立即停止当前食用饲料,更换饲料。

投喂硫酸镁、硫酸钠等帮助胃内有毒物质尽早排出。

同时给予保肝止血疗法:静脉注射1000mL 10%葡萄糖注射液,75mg 三磷酸腺苷,40mg 维生素C ,20mL 10%樟脑环酸钠;或者静脉注射25%~50%葡萄糖溶液、5%氯化钙溶液、40%乌洛托品注射液、维生素C混合液。

对于患病仔猪减少药物使用量。

对于发生心力衰竭的患病猪,注射樟脑磺酸钠等强心剂能够缓解症状[2]。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享黄曲霉素的危害以及预防措施

导语:黄曲霉素,对于身体的危害是比较严重的,特别是在农村地区,由于对这方面了解不太多,剩菜剩饭,而且发霉的饭,以及发霉的食物,仍然不舍得

黄曲霉素,对于身体的危害是比较严重的,特别是在农村地区,由于对这方面了解不太多,剩菜剩饭,而且发霉的饭,以及发霉的食物,仍然不舍得丢掉,所以在使用以后,就容易造成肝癌和其他的癌症出现,所以对于身体的危害是比较大的,因此很多人想了解一下,黄曲霉毒素危害以及预防措施有哪些,就来一起了解一下。

黄曲霉素的危害与防治措施

黄曲霉毒素是一种毒性极强的物质。

黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用,严重时可导致肝癌甚至死亡。

在天然污染的食品中,以黄曲霉毒素B1最为多见,其毒性和致癌性也最强。

食用受黄曲霉毒素污染的食品,会出现急性中毒。

临床表现以黄疸为主,并有呕吐、厌食和发烧等症状。

重症者在2~3周后出现腹水、下肢水肿,甚至死亡,死亡前出现胃肠道出血。

黄曲霉毒素危害性大,存在范围广,为了预防黄曲霉毒素中毒事件的发生,维护人类健康,世界上已有70多个国家和地区对食品中黄曲霉毒素的含量作了限量要求。

我国食品中黄曲霉毒素B1允许量标准(GB2761-81)规定,玉米、花生仁、花生油中不得超过20微克/公斤,玉米及花生仁制品(按原料折算)中不得超过20微克/公斤,大米、其他食用油中不得超过10微克/公斤,其他粮食、豆类、发酵食品中不得超过5微克/公斤,婴儿代乳食品中不得检出,其他食品可参照以上标准执行;牛乳及其制品中黄曲霉毒素M1限量卫生标准(GB9676-88)规定,不得超过0.5微克/公斤。

测定黄曲霉毒素方法有哪些?。

喷淋降温系统。

调查研究显示,在配种之前,可以在母猪舍内饲养公猪,公猪和母猪的混合饲养能够提高母猪发情的分辨率。

在每年的夏季,是繁殖障碍综合征的高发期,可以在围栏内单独饲养母猪,公猪在走廊走动,和母猪接触,从而刺激母猪发情。

2.2 霉菌毒素2.2.1 原因 在饲料中可能存在霉菌毒素,包括黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮等,玉米赤霉烯酮具有耐高温性,很难被破坏,如果在饲料中出现会引发母猪的流产,或者配种效率不高,造成母猪产死胎。

2.2.2 保胎的措施 做好饲料的管理工作,防止饲料的发霉,禁止喂养母猪发霉变质的饲料,否则可能导致母猪的中毒。

可以在饲料中添加一定量的脱霉剂,能够减少母猪流产的可能性。

发现霉变饲料,直接抛弃。

尤其是夏季的梅雨季节,要勤检查饲料库房,防雨,防潮,防霉变。

3 母猪流产的综合性保胎要点3.1 加强管理 在日常饲养管理的过程中,应该为母猪提供适合的生长环境,控制好养殖场的湿度和温度,只有在适合的环境下才能保证母猪的健康生长。

做好养殖场的防热和防寒工作,定期通风。

在日常管理中,养殖户应该细心照料母猪,让母猪适当的运动,避免母猪在后期发生难产,或者影响胎儿的生长。

但是在母猪分娩的前1周,应该停止运动,为分娩做准备。

3.2 做好母猪的流产记录 母猪流产是猪养殖业中的常见现象,养殖户要做好母猪流产的记录工作,分析母猪流产的原因,确定母猪流产视为传染性流产还是非传染性流产,确诊之后才能为后期的处理提供帮助。

此外,养殖户要注意观察母猪的生长状态,注意分析发情的时间和分娩时间,防止错过最佳的分娩时期,造成母猪的流产或产死胎的发生。

3.3 做好妊娠后期母猪的饲养管理 初产母猪的自身发育未完善,应该提高饲养管理水平,促进母猪自身和胎儿的生长发育。

身体状况好的经产母猪,保持适度管理水平,增加粗饲料和蛋白质含量较低的饲料的喂养量。

如果母猪的体质比较差,可以在饲料中添加微量元素和矿物质,提高母猪的抵抗力,同时保证胎儿的生长发育或者在母猪的饲料中添加中草药,如添加一定比例当归芍药散。

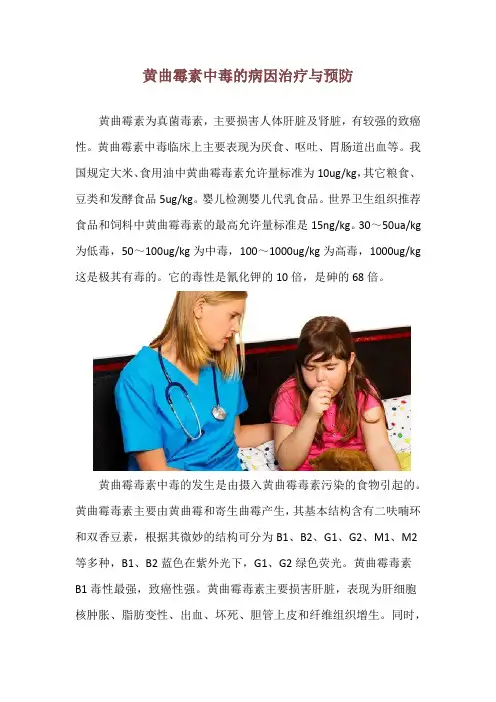

黄曲霉素中毒的病因治疗与预防黄曲霉素为真菌毒素,主要损害人体肝脏及肾脏,有较强的致癌性。

黄曲霉素中毒临床上主要表现为厌食、呕吐、胃肠道出血等。

我国规定大米、食用油中黄曲霉毒素允许量标准为10ug/kg,其它粮食、豆类和发酵食品5ug/kg。

婴儿检测婴儿代乳食品。

世界卫生组织推荐食品和饲料中黄曲霉毒素的最高允许量标准是15ng/kg。

30~50ua/kg 为低毒,50~100ug/kg为中毒,100~1000ug/kg为高毒,1000ug/kg 这是极其有毒的。

它的毒性是氰化钾的10倍,是砷的68倍。

黄曲霉毒素中毒的发生是由摄入黄曲霉毒素污染的食物引起的。

黄曲霉毒素主要由黄曲霉和寄生曲霉产生,其基本结构含有二呋喃环和双香豆素,根据其微妙的结构可分为B1、B2、G1、G2、M1、M2等多种,B1、B2蓝色在紫外光下,G1、G2绿色荧光。

黄曲霉毒素B1毒性最强,致癌性强。

黄曲霉毒素主要损害肝脏,表现为肝细胞核肿胀、脂肪变性、出血、坏死、胆管上皮和纤维组织增生。

同时,肾脏也可能受损,主要表现为肾曲小管上皮细胞变性坏死和管形成。

早期黄曲霉毒素中毒包括胃不适、腹胀、厌食、呕吐、肠鸣亢进、短暂发热和黄疸。

2~3周后,腹水、下肢水肿、脾脏增大变硬、胃肠道出血、昏迷甚至死亡。

黄曲霉毒素中毒的诊断主要依靠辅助检查和酶联免疫吸附法(ELISA)、黄曲霉毒素在可疑食物和患者血尿样中检测到薄层分析或高效液相分析。

黄曲霉毒素中毒是一种急性疾病,应立即治疗,具体治疗方法如下。

一、护肝。

对症支持治疗。

3.立即停止摄入被黄曲霉毒素污染的食物。

4.补液、利尿、保肝等支持疗法。

5.重症患者按中毒性肝炎治疗。

黄曲霉毒素中毒可并发性心脏扩张和肺水肿。

黄曲霉毒素进入人体后,肝脏中的量高于其他组织和器官,并发性肝衰竭。

甚至可能出现痉挛、昏迷等,大多数患者死前可能有胃肠道出血。

黄曲霉毒素中毒的预防主要是严格执行中国的食品卫生标准。

对于这种毒素,最好的预防和控制方法是防止食物和其他食物的霉菌。

56浅谈黄曲霉毒素曹忠君(铁岭市畜产品安全检测站,辽宁铁岭 112000)摘 要:曲霉毒素(AF)是黄曲霉和寄生曲霉产生的一组化学结构类似的二呋喃香豆素衍生化合物。

从结构上看,各种黄曲霉毒素彼此十分相似,均为含C、H、O三种元素的二氢呋喃氧杂萘邻酮。

目前已分离鉴定出18种,主要是黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2以及由B1和B2在体内经过羟化而衍生成的代谢产物M1、M2等。

随着经济的高速发展,食品安全面临的形式越来越严峻,消费者对黄曲霉毒素也有了一定的了解。

关键词:黄曲霉毒素;防治;去除1 概述本文从黄曲霉毒素的分类、发现、污染、毒理学试验评价、毒理作用、预防和去除等方面来描述食品中的黄曲霉毒素。

根据在紫外光下发出的荧光颜色的不同,将黄曲霉毒素分为发蓝色荧光的B族和发绿色荧光的G族。

其中B1、B2、G1、G2、M1和M2有很强的毒性,而B1的毒性和致癌性都最强,M1、G1次之,B2、G2、M2稍弱[1]。

黄曲霉毒素难溶于水、己烷、石油醚,可溶于乙醇、甲醇、丙酮、氯仿、二甲基甲酰胺等溶液中。

黄曲霉毒素是迄今为止已发现的各种真菌毒素中最稳定的一种。

结晶的黄曲霉毒素B1非常稳定,高温(200℃)、紫外线照射都不能使之破坏,将其加热到268~269℃时,才开始分解。

所以,一般的烹饪处理温度是不能使黄曲霉毒素分解的。

2 黄曲霉毒素的发现 1960年,英国发生了10万只雏火鸡突然死亡的事件,当时由于未能查明病因,就把这种疾病称为“火鸡X病”。

正是这种黄曲霉产生的一种毒素造成火鸡的大量迅速死亡。

此毒素被命名为黄曲霉毒素。

3 黄曲霉毒素的污染 世界范围内,众多研究人员对许多农作物进行了黄曲霉毒素的检测,黄曲霉毒素的污染范围和污染程度相当广泛。

许多粮食在储藏期间由于水分与温度过高,未经充分干燥,在此条件下,黄曲霉、寄生曲霉大量生长,产生大量毒素,从而对食物造成污染。

4 黄曲霉毒素的毒理学试验评价 4.1 动物试验在黄曲霉毒素中,以B1毒性最大,分布最广,致癌性最强。

黄曲霉毒素是黄曲霉的一种代谢产物,毒素B1、B2、G1、G2的毒力最强,具有致癌作用。

在紫外线照射下,B1、B2呈蓝紫色荧光,G1、G2呈黄绿色荧光,它们都具有致癌作用,导致人类和动物肝损害和肝癌,其中又以B1的致癌性最强。

牛食入黄曲霉毒素后,由奶中分泌黄曲霉毒素M1和M2,对人类有害。

病因:畜禽黄曲霉毒素中毒原因多是采食黄曲霉菌污染的花生、玉米、豆类、麦类等饲料所致。

本病一年四季均可发生,多雨季节温度、湿度较高时,若饲料加工储藏不当,动物中毒几率增加。

发病机理:急性中毒时,使肝实质细胞变性坏死,胆管上皮细胞增生。

慢性中毒时,生长缓慢,生产性能降低,肝功能和组织发生变化,肝脂肪增多,可发生肝硬化和肝癌。

黄曲霉毒素摄入剂量过大时可致死,亚致死量可产生慢性毒性,长期摄入低剂量黄曲霉毒素可致癌。

可使人类及畜禽诱发肝癌、胃腺癌、肾癌、直肠癌、乳腺癌、卵巢癌等。

动物年龄越小,其敏感性越高;雌性动物比雄性动物具有更强的耐受性;营养状况越差越容易发病;怀孕母畜比未怀孕母畜更容易产生反应。

临床症状:禽类表现为体增重下降,产蛋量下降,出血,胚胎毒性,对环境和微生物等应激因子敏感性增加,伴有食欲不振、嗜睡、步态不稳、生长发育迟缓、消瘦、腹泻等症状。

成年禽耐受性稍高,中毒后多呈慢性经过,主要表现在精神沉郁,翅下垂,羽毛松乱,缩颈,食欲减退,产蛋减少,产蛋期推迟,呼吸困难,有的可听到沙哑的水泡声,少数可见浆液性鼻液。

黄曲霉毒素对猪的毒性作用因年龄、饲粮、含量和中毒持续时间等的变化而变化。

病猪精神沉郁,食欲下降,生长缓慢或停止,可使粘膜黄染,皮肤表面出现紫斑,随病情发展出现神经症状。

犊牛对黄曲霉毒素较为敏感,死亡率高。

体增重减速,饲料转换效率下降,中毒性肝炎,肾病变,全身出血。

成年牛多呈慢性,表现厌食、磨牙、前胃弛缓、瘤胃鼓气、间歇性腹泻、乳量下降。

病牛均有腹水、间歇性腹泻症状。

犬发病初期无食欲,生长缓慢,逐渐消瘦。

可见黄疸、精神不振和出血性肠炎。

黄曲霉毒素及其分类与预防

黄曲霉毒素是黄曲霉、寄生曲霉产毒菌株的代谢产物,分为黄曲霉毒素B1与黄曲霉毒素

G1两大类,但其结构相似,均为二呋喃香豆素的衍生物。目前已分离鉴定出12种以上,有

B1、B2、G1、G2、M1、M2、P1、Q1、毒醇、GM等等。

在天然污染的食品中以黄曲霉毒素B1最为多见,黄曲霉毒素B1的毒性和致癌性在所有衍

生物中也是最强的。

黄曲霉毒素耐热,一般在烹调加工的温度下破坏很少,在280℃时,发生裂解,黄曲霉毒素

主要污染粮油及其制品,有花生、花生油、玉米、大米、棉籽 等等。除主要污染粮油等食

品外,干果类如核桃、杏仁、榛子也可被污染。动物性食品,奶及奶制品、肝、干咸鱼也有

黄曲霉毒素污染。工业生产的发酵制品,如酱油一般无污染,但家庭自制的发酵食品曾有报

道检出黄曲霉毒素。

在国内黄曲霉毒素主要污染南方高温、高湿地区一些粮油及其制品,而华北、东北及西北地

区除个别品种外,一般不会受到黄曲霉毒素的污染。

黄曲霉毒素对人、畜具有强烈的毒性,除 引起急性、慢性中毒外,还有致癌性、致突变型

及致畸性。在国内黄曲霉毒素引起的动物急性中毒报道很多,如广西地区流行一种猪的“黄

膘病”,该病发病季节为7~10月,幼猪易感,病死率为48.83%。由于病死的猪皮下脂肪呈

黄色,故名黄膘病。病理检查中发现中毒动物肝小叶中心坏死。检测病区饲料发现,黄曲霉

毒素B1,含量在500ppb以上者,占74.05%,显然表明中毒是由黄曲霉毒素污染饲料所致。

人类因食用污染黄曲霉毒素的食品而发生急性中毒,在国内外均有报道,1974年印度西部

有200多个村曾爆发黄曲霉毒素中毒性肝炎。1986年台湾因食用霉变大米中毒。黄曲霉毒

素中毒临床症状以黄疸为主,还有呕吐、厌食和发烧等,后期出现脱水,下肢浮肿甚至死亡。

粮食中霉菌生长繁殖主要条件是适宜的温度和水分 ,尤其水分更为重要,因此最切实可行

的防霉方法,第一是控制粮食作物在收获后的水分含量,将水分降低到14%左右,温度降

到10℃以下,就可以防止霉菌的生长与产毒。第二是降低温度和湿度的同时增加空气中CO2

与氮的含量,减少氧含量可以控制产毒。第三是保持粮食外壳完整,防止霉菌侵染。防止霉

变的三个主要因素为温度、湿度和氧气。如确能有效控制三者之一即可达到防霉。尤其水分

含量,各种粮粒的安全水分不尽相同,一般粮粒含水量在13%以下,玉米在12.5%以下,花

生在8%以下,霉菌既不易繁殖,故称为安全水分。对污染上霉菌毒素的食粒要采用去毒方

法,因黄曲霉毒素耐热性强,一般烹调、加工法均不能彻底破坏,所以在食用前用自来水将

米反复淘洗是最好的去毒方法,去毒率可达 78%。污染的油菜可用碱炼、紫外线照射或白

陶土吸附等方法去毒。