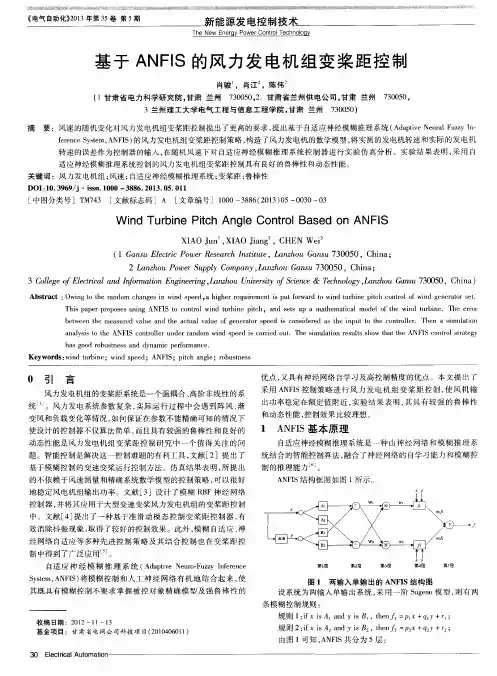

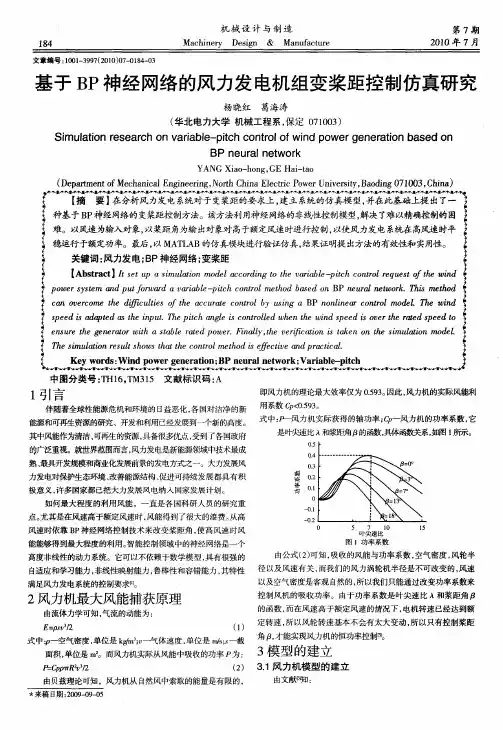

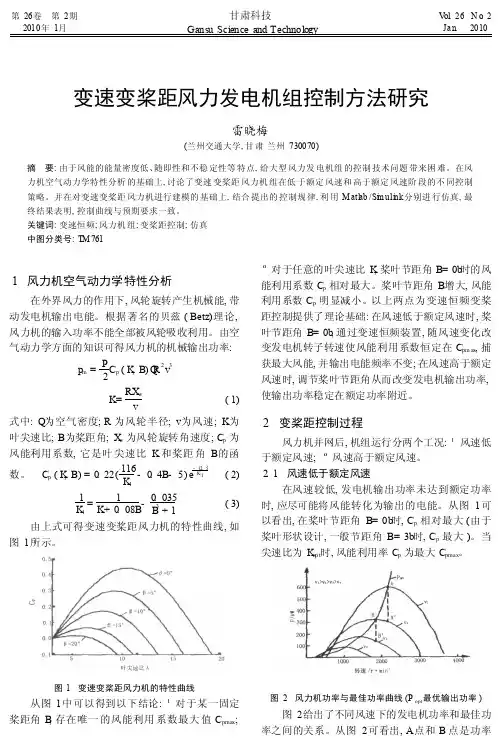

风力发电的变桨距控制研究

- 格式:doc

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:9

基于模糊PID的风力发电机组变桨距控制研究作者:田强来源:《现代电子技术》2013年第16期摘要:为了提高变桨距控制系统对风力发电机组的跟踪控制精度,同时避免局部极小值问题,针对常规PID控制难以实现风力发电机组控制效果,首先建立了风力发电机组变桨距的动态模型,在分析风力发电机组变桨距控制要求的基础上,提出了一种基于模糊PID的变桨距控制方法。

该方法将模糊与PID相结合这样有效的弥补常规PID的不足。

在随机风作用下对机组的模糊PI控制器进行仿真,仿真结果表明该模糊PI控制器具有良好的动态性能及对风速扰动的鲁棒性,能够有效改善风力发电机组的变浆距系统控制效果。

关键词:风力发电机组;变桨距控制;模糊PID;变速恒频中图分类号: TN710⁃34; TP273 文献标识码: A 文章编号: 1004⁃373X(2013)16⁃0146⁃030 引言风力发电是一种清洁、绿色、无污染的可再生新能源,近几年风力发电得到了快速的发展。

目前大型风力发电机组普遍采用变桨距控制系统,变桨距风机能够提高风机的风能利用系数以转换最大的风能[1]。

当风速达到额定风速以上时,采取变桨距控制策略,通过改变叶片的迎风角度以改变气流对风力机的作用面积,使发动机输出功率维持在允许范围内。

模糊(Fuzzy)控制是一种新颖的控制策略,其最大的特点是利用专家经验或相关控制经验建立语言控制规则,无需精确数学模型就可由控制器执行其功能[2]。

人们提出模糊控制与传统PID控制相结合,组成复合模糊PID控制器的策略,取长补短,综合其优点。

当误差大于某一阈值时,首先利用模糊控制算法,加快系统的响应速度,提高系统的阻尼特性且减小响应过程的超调量,使误差尽快到达平衡点附近;当误差到达平衡点附近时,经过阈值开关的转化,利用PI控制器中的积分作用消除系统的误差。

本文变桨距控制即采用这种复合控制技术。

1 风电机组变桨距控制工况分析定桨距风电机组相比,变桨距风电机组具有较好功率平滑控制性能及并网更加灵活等优点,被广泛应用于现代风力发电系统中。

直驱式永磁同步风力发电机变速变桨距控制变桨距是最常见的控制风力发电机组吸收风能的方法。

变桨距控制会对所有由风轮产生的空气动力载荷产生影响。

直驱式永磁风力发电机组一旦达到额定转矩,载荷转矩就不能继续增加,但风速还在增加,所以转速也开始增加,应用变桨距控制调节转速,使转速不超过上限,并由变流器保证载荷转矩恒定不变。

通常PI或PID调节器调节桨距角就可以满足要求,在有些情况下要用滤波器对转速误差进行处理,以防止过度的桨距动作。

一、变速变桨距控制概述1.基本控制要求在额定风速以下时,风力发电机组应该尽可能捕捉较多风能,所以这时没有必要改变桨距角,此时的空气动力载荷通常比在额定风速以上时的动力载荷小,也没有必要通过变桨距来调节载荷。

在额定风速以上时,变桨距控制可以有效调节风力发电机组的吸收功率及风轮产生的载荷,使其不超出设计的限定值。

而且为了达到良好的调节效果,变桨距应该对变化的情况作出迅速的反应。

这种主动控制器需要仔细设计,因为它会与风力发电机组的动态特性相互影响。

随着叶片攻角的变化,气流对风轮的作用力也会随之发生改变,这就会导致风力发电机组塔架的振动。

随着风速的增加,为了保持功率恒定,转矩桨距角也随着增加,风轮所受到的力将会减小。

这就使塔架的弯曲减小,塔架的顶端就会向前移动引起以风轮为参照物的相对风速的增加。

空气动力产生的转矩进一步增加,引起更大的调桨动作。

显然,如果变桨距控制器的增益太高会导致正反馈不稳定。

2.主动失速变桨距在额定风速以下时,桨距角设定值应该设置在能够吸收最大功率的最优值。

按照这个原则,当风速超过额定风速时,增大或减小桨距角都会减小机组转矩。

减小桨距角,即将叶片前缘转向背风侧,通过增大失速角来调节转矩,使升力减小,阻力增加,称为主动失速变桨距。

尽管顺桨是更常见的控制策略,但是有些风力发电机组采用主动失速变桨距的方法,通常称为主动失速。

向顺桨方向变桨距比主动失速需要更多的动态主动性,一旦大部分叶片失速,就没有足够的变桨距调节来控制转矩。

2023-11-10CATALOGUE 目录•风力发电机组简介•变桨距控制策略的基本理论•变桨距控制策略的实现方法•变桨距控制策略的优化方法•变桨距控制策略在实际中的应用及案例分析01风力发电机组简介风力发电机组的基本构造风力发电机组的核心部件,由叶片和轮毂组成,用于捕捉风能并将其转化为机械能。

风轮齿轮箱发电机塔筒连接风轮和发电机的重要部件,将风轮的转速提升到发电机所需的速度。

将机械能转化为电能的重要部件,由定子和转子组成。

支撑风轮和发电机的高耸结构,通常由钢铁或混凝土制成。

风力发电机组通过旋转的风轮捕捉风的动能,并将其转化为机械能。

风的捕捉机械能的转化电能的产生机械能通过齿轮箱的传递,将转速提升到发电机所需的速度。

发电机将机械能转化为电能,通过电缆输送到电网。

03风力发电机组的运行原理0201按风向分类水平轴风力发电机组和垂直轴风力发电机组。

水平轴风力发电机组的风轮轴与地面平行,而垂直轴风力发电机组的风轮轴与地面垂直。

风力发电机组的分类按容量分类小型、中型和大型风力发电机组。

小型风力发电机组的功率通常在几百瓦到几千瓦之间,中型风力发电机组的功率在几兆瓦到几十兆瓦之间,而大型风力发电机组的功率通常在几百兆瓦到几兆瓦之间。

按运行原理分类恒速风力发电机组和变速风力发电机组。

恒速风力发电机组的风轮转速保持不变,而变速风力发电机组的风轮转速可以根据风速进行调整。

02变桨距控制策略的基本理论变桨距控制是一种用于调节风力发电机组功率输出的技术,通过改变桨叶的桨距角实现对风能捕获的优化控制。

在风速较高时,通过减小桨距角增加风能捕获,以提升发电机组的功率输出;在风速较低时,通过增大桨距角减小风能捕获,以避免过度捕获风能导致发电机组振动和疲劳损坏。

变桨距控制的概念和意义变桨距控制系统的基本结构变桨距控制系统主要由传感器、控制器和执行器组成。

传感器负责监测风速、风向和发电机组运行状态;控制器根据传感器信号和预设的控制逻辑对执行器进行指令输出;执行器根据指令调整桨叶的桨距角。

变速变桨距风力发电系统功率优化与控制方法研究现代社会能源问题日渐严重和生态环境问题频发,开发利用可再生能源对改善生态问题有着极为重要的作用。

其中风能具有分布广泛、储量丰富和利用方便等特点,成为现阶段发展速度最快和最具有发展前景的可再生能源之一。

风电技术中风力发电系统的功率优化与控制方法研究也成为研究的重点。

选用双馈风力发电系统为研究对象,通过分析风力发电系统的基本组成结构和运行状态,提出了全风速段双模控制策略。

并且建立了变速变桨距风力发电系统的数学模型和模拟风速的仿真模型,为验证控制策略的有效性提供仿真环境。

针对风力发电系统在额定风速以下运行时的最大风能捕获问题,分别采用爬山搜索法和改进极值搜索法进行风电系统的最大风能捕获控制。

改进极值搜索法通过运行点相位信息来进行搜索,并通过改进积分器实现变步长快速追踪稳定运行的控制目标。

仿真结果表明:改进极值搜索法能够使系统快速地跟踪风速变化,保持最佳叶尖速比,提高了风能利用系数和风能的利用效率。

针对风力发电系统在额定风速以上运行时保持恒功率运行问题,分别采用常规PID和模糊自适应PID变桨距控制。

通过模糊控制器来实时整定PID控制器的三个参数,提高了变桨距控制系统的动态响应特性,使系统的输出功率更加稳定,同时降低了系统的机械载荷,保证了风电系统的平稳安全运行。

针对风力发电系统的功率优化与控制问题,提出了在全风速段以两种控制模式运行的控制策略。

对风力发电系统的运行风况进行以额定风速为准的高低两种风况的判别,低风速段采用基于改进极值搜索法的最大风能捕获控制;高风速段采用基于模糊自适应PID变桨距控制。

通过仿真效果来看,针对不同的风况条件,实现了风力发电系统功率的优化与控制,能够使系统快速响应,有效提高了风能利用效率和恒功率运行的稳定性,既提高了风力发电系统经济效益又保证了安全稳定运行。

图36幅;表8个;参44篇。

风力发电对变桨距及定桨距叶片气动性能与功率控制方式的分析摘要:依据风力发电厂实际的发电工作情况,并且从气动性和功率的控制这两方面对变桨距和定桨距叶片气的运行状况展开了叙述,针对风力发电机在安装运行中的问题提出了解决的措施。

关键词:变桨距定桨距气动性能功率控制风力发电所用的机械能是由叶片来进行对风能的吸收从而转化而来的,因此叶片就成为风力机的主要部件。

为了保证叶片在时时变化的风速下依然能够运行同时达到一定的稳定因素,从而不出现由于输出的功率过大而导致的事故发生,就一定要在叶片在进行功率的输出时做出相应的控制。

对于控制的原则不同,所以使用的机型也就不同,本文针对变桨距及定桨距这了两种不同类型的机型的特点进行了分析。

1、变桨距叶片的运行方式对于变桨距叶片运行的方式:它主要是依据对桨距角的改变。

改变叶片剖面攻角,适应风速的变化、是的在其在低风速运行的状态下最大限度的发挥风能的利用价值,提高气动输出的性能;在风速较高的状态下运行时,要降低叶片的气动性能,可以对攻角进行改变,降低叶片在高风速运行下的功率,从而达到在低功率下进行调速的目的。

1.1 对变桨距进行控制的操作原理由于变桨距的叶片在变距时,可分为两种情况:正调和负调。

对于变距系统来说它可以保证叶片在任何运行状态下做到最优良的运行。

现以美国100kW变桨距风力机变距控制为例:当达到启动风速时,风速仪信号传至监控单板机,驱动变距伺服系统使桨距角以很小的幅度向功率方位发展,并且幅度间歇上有允许叶片加速的过程,同时单板机监测加速率并调整幅度和间歇,以使叶片和驱动系统在没有重负荷情况下平稳加速。

如果突然有阵风引起的速度加快,单板机发出信号降低或退回至最后一次的桨距变化幅度;如果启动过程中有多于12次的退回出现,系统就会有报警并停机。

变距驱动至输出这一动作一直持续到测速系统显示的发电机转速达1500.5r/min时,风力机进入运行状态。

风力机进入运行状态后,单板机从功率变送器不断读出输出功率,并指示变距伺服系统据此改变桨距角来保持叶片运行平稳。

风力发电机组变桨距控制策略研究[摘要]在对风力发电机组运行特性分析的基础上,针对发电机组桨距的控制问题,利用模糊理论和PID理论设计了智能变桨距控制器,并建立了相应的仿真模型,仿真结果验证了控制器可以在风力发电机组数学模型未知的情况下,保证了系统的可靠运行,获取最大能量。

【关键词】风力发电机组;变桨距控制;智能控制;模糊控制1、引言变桨距系统作为大型风电机组的核心部分之一,对机组安全、稳定、高效的运行起到十分重要的作用。

[1-4]本文针对风力发电机组桨距角的智能控制问题,将传统PID算法与模糊算法相结合,设计了一种智能控制器,以实现风力发电机组变桨距的精确控制。

2、变桨系统控制原理本系统采用变速变桨距调节的控制方式,通过频率转换器耦合发电机与电网,允许通过控制发电机的反作用力矩来改变转速,在高风速时,转矩被保持在额定水平,变桨距控制用于调节转速及功率,3、控制器及仿真模型建立针对本系统,将模糊控制与PID控制算法相结合设计了一种通过模糊规则切换两种控制规律的无触点的切换方式,优化了控制器的设计,弥补了常规算法的不足,采用这种方法的Fuzzy-PID分段复合控制器和仿真模型4、仿真分析仿真系统的发电机参数为额定功率P=2500kW,额定转速n=1400r/min,额定电压U=690V,风轮直径D=90m,传动系统增速比Kgear=59.483,空气密度ρ=1.225kg/m3,额定风速v=13m/s。

,控制器的控制效果优越,使得风力发电机的输出功率更恒定,可以考虑将其应用于风力发电机的实际变桨距控制过程中。

5、结论本文针对兆瓦级风力发电机组变桨距精确控制的问题,研究了基于模糊切换的模糊PID分段复合控制算法,对控制器进行了设计,通过对仿真结果的分析,为变桨系统控制策略的制定提供了重要的理论依据和参考价值。

参考文献[1]孙增圻.智能控制理论与技术[M].北京:清华大学出版社.1992.[2]刘峰,王辉,许铮等.模糊控制器在最优风能捕捉系统中的应用[J].微计算机信息,2008,8-1:18-19.[3]叶杭冶.风力发电机组的控制技术[M].北京:机械工业出版社,2006.[4]Han-Xiong Li,H.G.Gatland.Conventional fuzzy control and its enhancement[J].IEEE Transactions on Systems,Man,and Cyber-netics-part B,1996,26-5:791-796.[5]Kevin M. Passino,Stephen Yurkovich. Fuzzy Control[M],Beijing,Tsinghua University Press,2001.[6]C.I. Siettos,G. V. Bafas. Semiglobal stabilization of nonlinear systems using fuzzy control and singular perturbation methods [J].Fuzzy Sets and Systems,2004,129:275-294.。

风力发电变桨控制系统设计研究风力发电是一种利用风能将风能转化为电能的技术。

在风力发电过程中,变桨控制系统是一个非常重要的组成部分,它的设计和研究对于风力发电的效率和可靠性至关重要。

变桨控制系统的主要功能是根据风力大小和风向变化情况来控制风力发电机的桨叶角度,以获得最佳的能量转化效率。

变桨控制系统需要根据风力的实时测量数据来进行桨叶的角度调整,以确保风力发电机在不同的风速条件下能够始终工作在最佳状态。

在变桨控制系统的设计过程中,需要考虑以下几个方面:1.传感器选择和位置安装:为了准确测量风力的大小和方向,需要选择合适的传感器,并将其安装在合适的位置。

传感器的选择和位置安装是变桨控制系统设计的重要环节,它对于系统的准确性和可靠性有着至关重要的影响。

2.数据采集和处理:变桨控制系统需要实时采集和处理风力传感器的数据,并根据这些数据来调整桨叶的角度。

数据采集和处理过程需要高速、高精度的硬件和软件支持,以确保数据的实时性和准确性。

3.控制算法设计:控制算法的设计是变桨控制系统设计的核心环节。

控制算法需要根据实时的风力数据来决定桨叶的调整角度,以实现最佳的能量转化效率。

控制算法设计需要考虑风力的大小、风向的变化以及系统的动态响应能力等因素,以确保系统能够稳定工作并且具有较好的抗干扰能力。

4.系统建模和仿真:在变桨控制系统设计的过程中,建立系统的数学模型是非常重要的。

系统建模可以帮助我们理解系统的工作原理和动态特性,并根据模型进行仿真和优化设计。

系统建模和仿真可以有效减少实际试验的成本和风险,并帮助我们更好地了解系统的性能和可靠性。

总之,风力发电变桨控制系统的设计和研究对于提高风力发电的效率和可靠性具有重要的意义。

在设计过程中,需要考虑传感器选择和位置安装、数据采集和处理、控制算法设计以及系统建模和仿真等方面的问题。

通过合理的设计和研究,可以提高风力发电的效率和可靠性,进一步推动可再生能源的发展。

风力发电机组不同风速下的变桨控制分析摘要:稳定的输出功率和最大风力捕获是风机在不同风速下的控制目标。

现阶段对风机叶片变桨间距控制的研究大多集中于高风速区,且多以平衡点区域线性化模型为基础,不适用于低风速区。

本文对一种风机叶片双模变桨距控制器的控制策略进行分析,其可使风机在不同风速工况下切换不同的变桨控制策略,满足风机最大风功率的要求。

关键词:风机;独立变桨;变桨距;变桨系统;双模控制器一、引言风能是一种有着随机性、爆发性、不稳定性特征的绿色能源,风速、风向、气候、环境等因素的变化均会对其产生影响,由于这种不确定性,使得风机需要具备风速风向测量、风机偏航、叶片变桨等功能。

现阶段风机已由定桨距风机发展为变桨距风机。

定桨距风机的叶片桨距角不变,当风速快速变化时,使叶片气动转矩发生大幅度变化,会造成风机无法维持额定转速与额定输出功率。

实时调整的桨距角可用来应对叶片在不同风速下的气动转矩,使得风机维持在额定转速运行风电系统模型是非线性、多变量、时变的复杂系统。

风机的切入风速、额定风速、切出风速3个风速值,将不同风速划分为2个区域,即风机低风速区(切入风速、额定风速)与风机高风速区(额定风速、切出风速)。

稳定的输出功率和最大的风能捕获是风力机在两个不同风速区的控制目标。

风机叶片通过变桨距技术调节叶片桨距角,控制风机叶片负荷,进而调节风机功率。

但考虑到风电场风机的实际运行情况,不同风速下对风机叶片变桨间距控制策略的要求有所不同。

风机叶片的双模变桨距控制器,对高低不同风速区设计了不同的控制策略,低风速区采用基于最大功率跟踪(MPPT)的PI控制模式,以最小的风机叶片桨距角的调整,来实现风能的最大捕获。

在高风速区间通过自适应的PID控制器对不同风速的逻辑判断,进行控制策略转换。

二、风机变桨距的工作原理变桨距风机有桨距角调节和发电转矩调节两种方式。

变桨距控制就是风机依据外界不同的风速来对应调整叶片桨距角,使风力发电机输出功率既平稳又高。

风力发电机组变桨距风力发电机组变桨距是指风力发电机组中的风轮叶片相对于机组塔身的距离,也即叶片的长度。

变桨距的确定对风力发电机组的性能和发电量有着重要的影响。

变桨距的选择与风力条件有关。

一般来说,风速较大的地区,变桨距可以较长,这样可以有效捕捉更多的风能,提高发电效率。

而风速较小的地区,变桨距应相对较短,这样可以增加叶片的灵敏度,使其在较低的风速下也能转动并发电。

同时,根据气候季节的变化,也可根据风速的预测数据来调整变桨距,以适应不同风速下的发电要求。

另外,变桨距的选择也需要考虑到机组的结构、材料以及叶片的设计等因素。

在机组结构上,变桨距需要考虑到叶片与塔身之间的空间以及转动的平衡性,避免叶片过长导致机组的不稳定性。

在材料上,需要选择强度高、耐疲劳性好的材料,以确保叶片在长期运行中可以承受风力的作用。

另外,叶片的设计也需要考虑到变桨距的合理性,以保证风力能充分地被叶片捕捉到。

在实际运行中,变桨距还需要根据实际的发电情况进行调整。

通过监测风速、发电功率以及旋转速度等参数,可以确定不同风速下的最佳变桨距。

通过控制变桨距,可以使风力发电机组在各种风速下都能够充分地利用风能,提高发电效率。

需要注意的是,变桨距的设计和调整需要综合考虑多个因素,包括地理气候条件、机组结构和材料以及发电要求等。

只有在这些因素的综合考虑下,才能确定最佳的变桨距,以提高风力发电机组的性能和发电量。

总而言之,风力发电机组变桨距的选择不能简单地根据某一个因素进行决定,而是需要综合考虑多个因素。

只有在合理的变桨距下,才能够充分利用风能,提高风力发电机组的效率和发电量,为可再生能源的发展做出贡献。

变桨距调节的工作原理风力发电机组的叶片一般由几片叶片组成,叶片的角度决定了它们接收到的风力大小。

在风力发电机组运行过程中,风速的变化导致叶片所接收到的风力大小也会不断变化。

如果风速较小,叶片可以通过调小桨距来提高转速;如果风速较大,叶片可以通过调大桨距来减小转速。

因此,有效地调节叶片的桨距可以使风力发电机组在不同的风速条件下都能够保持最佳的转速工作,提高发电效率。

1.风速测量:为了准确地了解风速,风力发电机组通常会安装风速传感器,用于实时测量风速。

2.桨距调节装置:风力发电机组的桨距通常由调节装置控制。

调节装置一般由液压系统组成,利用液压油缸来调整叶片的角度。

液压油缸接收控制系统的信号,根据风速和其他相关参数的变化,控制叶片的桨距进行调节。

3.控制系统:风力发电机组的控制系统起着关键的作用,能够根据风速和其他相关参数对桨距进行精确和实时的调节。

控制系统一般是由风力发电机组的主控柜、传感器、执行机构和监测系统等组成。

通过分析风速传感器采集到的信号,控制系统能够判断当前风速环境,并根据预设的规则和算法,发出相关指令控制桨距调节装置进行相应的调节。

4.桨距调节策略:不同的发电机组会采用不同的桨距调节策略。

常见的策略有固定桨距策略、最大功率追踪策略和最佳历史桨距策略等。

固定桨距策略是将叶片的桨距设置为固定值,无论风速如何变化,叶片的角度不会改变。

最大功率追踪策略是根据当前风速环境追踪出最大功率点,将叶片的桨距调节到最佳状态以获取最大输出功率。

最佳历史桨距策略则是根据历史风速和功率数据,通过预测风速变化趋势,调节桨距以提前响应风速的变化,保持在最佳工作状态。

总的来说,变桨距调节的工作原理是通过风速测量、桨距调节装置、控制系统和桨距调节策略等相互协作,根据风速的变化实时调整叶片的桨距,使风力发电机组保持在最佳工作状态,提高发电效率。

这是一项关键的技术,对于提高风力发电机组的整体性能和可靠性具有重要意义。