中国近海的风能资源

- 格式:ppt

- 大小:9.40 MB

- 文档页数:33

海上风力发电的现状及展望摘要:随着社会不断向前发展,经济水平不断提高,用电需求的保证成为各国必须确保的基本问题。

然而,传统的火力发电所造成的煤炭资源大量开采以致储量不足和大气污染以及全球变暖等诸多问题亦接踵而至。

为了可持续发展,减轻这些困扰全球的问题,新型分布式清洁能源并入配电网逐渐成为世界各国的研究重点。

在所有清洁能源之中,风能是最常见的,拥有着极大的发展潜力。

相比陆上风电而言,海上风力发电的发展较为落后,但有着天然的优势。

研究结果表明,海上风力发电在减少碳排放、保证可持续发展、提高发电效率、保障用电需求等方面的优势十分显著。

关键词:海上风力发电;发展现状;相关政策;发展前景引言作为一种新兴的海上新能源,海上风电具有风速更高、风能资源更丰富、单机容量高、靠近东部用电负荷中心,就地消纳方便、噪音污染小的优点。

经过连续多年的高速增长,我国海上风电装机总量已居世界第一。

因此,大力发展海上风电成为实现“碳达峰、碳中和”目标的主要手段之一。

1影响海上风力发电发展的一些因素目前正处于海上风力发电发展的黄金时期,影响海上风力发电的因素主要有:海上风电机组的单机容量更大,制造技术变得复杂,工程建设成本较高,海上风电机组的运行和维护成本也很高。

对海上风场成本影响较高的因素有:离岸距离、水域深度、升压站的位置、风机等基础造价及人工费用等。

此外,海上风电处于强腐蚀性的海洋环境,组件长期暴露在外,防腐蚀防护问题面临巨大挑战。

而且,海上气候环境恶劣且复杂多变,风电机组的吊装、项目施工及运行难度大,需要加强气候监测能力,科学制定吊装和施工方案等应对措施。

2我国海上风力发电的发展2.1漂浮式海上风电目前我国海上风电的开发主要集中在浅水滩涂海域,在近海即水深在5~50m 的海域海上风能储量约为5亿kW,据统计,水深大于50m的深水海域风能储量约为13亿kW,这一储量远远高于浅水区域。

但是当水深大于60m时,固定式海上风机建造以及维护的成本会急剧上升,且难以保证其安全性。

海上风能资源分布综述作者:宋军来源:《中国科技纵横》2015年第05期【摘要】随着全球经济发展步伐的加快,能源问题已成为世界性的问题,探索、开发新的能源替代产品已成为世界各国的重点研究方向,海上风电由于其风能资源好、节约土地、离电网负荷中心近等诸多优点,已成为世界各国的重点发展方向。

本文从大气环流的角度来分析全球气压带和风带的分布,得出全球海上风能资源的分布及其原理,分析影响海上风电发展的主要气候灾害,重点对比欧洲、美国和中国三个重点区域的海上风能资源特性。

【关键词】全球风带 ;海上风电 ;风能资源分布1 全球海上风能资源分布1.1 全球气压带和风带分布全球风带的形成与气压带的分布有着密切的关系。

由于地球表面接受太阳辐射不均匀,导致地球上高低气压的分布,加之下垫面性质本身的差异(包括海陆分布、大地形、地表摩擦等),从而形成了全球的大气环流。

各地气压高低不同所产生的气压差,造成了空气的流动,其结果是形成了与之相对应的风带。

风带的分布,从赤道到两极,分别是:赤道无风带、东北(东南)信风带、副热带无风带、盛行西风带和极地东风带。

1.2 全球海上风能资源分布2005年,美国国家可再生能源实验室利用QuikSCAT卫星的洋面风散射数据,并结合NCAR/NCEP再分析资料和海上观测站资料,模拟出了全球海上50m高度的风能资源分布。

赤道附近处于赤道无风带,风速最小;南北回归线附近,属于信风带,风速稍大;南北半球纬度30度左右,属于副热带无风带,风速相对较小;纬度更高一点的区域属于盛行西风带,风速普遍很大,如欧洲北海地区,风速较大,盛行西风,以及南半球纬度40度至60度之间的咆哮西风带,常年刮极强的西风;两极地区属于极低东风带,风速也比较大。

1.3 海上地方性的风在有些海域,受区域气候(如季风、海陆风等)和地形(狭管效应、岬角效应、海岸效应等)的影响,也会形成一些地方性的风。

比如我国的台湾海峡,受大陆和台湾岛狭管效应的影响,流经气流受到挤压和加速,经常出现东北或西南方向的大风,平均风速在8.5m/s以上,局部超过9m/s,是中国海上风能资源最为丰富的区域。

我国风力发电场的分布情况我国风力发电场的分布情况我国有效风能分布图根据图中国风力资源分布状况图,我国风能资源丰富的地区主要分布在以下地区:(1)三北(东北、华北、西北)地区丰富带,风能功率密度在200~300瓦/米2以上,有的可达500瓦/米2以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁等、可利用的小时数在5000小时以上,有的可达7000小时以上.这一风能丰富带的形成,主要是由于三北地区处于中高纬度的地理位置有关.(2)东南沿海及附近岛屿包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省(市)沿海近10 公里宽的地带,年风功率密度在200W/m2米以上.(3)内陆个别地区由于湖泊和特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区和湖北的九宫山和利川等地区.(4)近海地区,我国东部沿海水深5米到20米的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10米高度可利用的风能资源约是陆上的3倍,即7亿多千瓦.根据中国气象科学研究院绘制的全国平均风功率密度分布图,中国陆地10m高度层的风能总储量为32.26亿KW,居世界第一位。

我国陆上实际可开发风能资源储量为 2.53亿千瓦,近海风场的可开发风能资源是陆上3倍,则总的可开发风能资源约10亿千瓦。

也就是说,如果中国的风力资源开发60%,那么仅风能就可以支撑中国目前每年全部的电力需求。

中国的风电资源不仅丰富,而且分布基本均匀。

东南沿海及其岛屿、青藏高原、西北、华北、新疆、内蒙古和东北部分地区都属于风能储藏量比较丰富的地区,而甘肃、山东、苏北、皖北等地区也有相当大比例的风能资源可以有效利用。

我国陆地上从新疆、甘肃、宁夏到内蒙古,是一个大风力带;同时还有许多大风口,如张家口地区,鄱阳湖湖口地区、云南大理等。

这些为风能的集中开发利用提供了极大的便利。

到2008年底,中国的风电装机容量达到1200万千瓦,现在在全世界是位居第四位,装机容量近三年来是连续成倍增长。

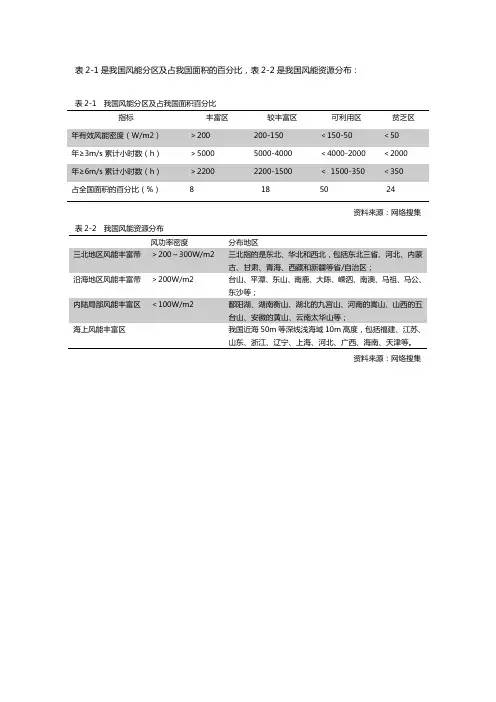

表2-1是我国风能分区及占我国面积的百分比,表2-2是我国风能资源分布:

表2-1 我国风能分区及占我国面积百分比

指标丰富区较丰富区可利用区贫乏区

年有效风能密度(W/m2)>200 200-150 <150-50 <50

年≥3m/s累计小时数(h)>5000 5000-4000 <4000-2000 <2000

年≥6m/s累计小时数(h)>2200 2200-1500 <1500-350 <350

占全国面积的百分比(%)8 18 50 24

资料来源:网络搜集表2-2 我国风能资源分布

风功率密度分布地区

三北地区风能丰富带>200~300W/m2 三北指的是东北、华北和西北,包括东北三省、河北、内蒙

古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区;

沿海地区风能丰富带>200W/m2 台山、平潭、东山、南鹿、大陈、嵊泗、南澳、马祖、马公、

东沙等;

内陆局部风能丰富区<100W/m2 鄱阳湖、湖南衡山、湖北的九宫山、河南的嵩山、山西的五

台山、安徽的黄山、云南太华山等;

海上风能丰富区我国近海50m等深线浅海域10m高度,包括福建、江苏、

山东、浙江、辽宁、上海、河北、广西、海南、天津等。

资料来源:网络搜集。

影响中国风能资源的因素及分布影响中国风能资源的因素(1)大气环流对中国风能分布的影响东南沿海及东南、南海诸岛,因受台风的影响,最大年平均风速在5m/s以上。

东南沿海有效风能密度≥200W/㎡,有效风能出现时间百分率可达80%~90%。

风速≥3m/s的风全年出现累积小时数为7000~8000h;风速≥6m/s的风有4000h。

岛屿上的有效风能密度为200~500W/㎡,风能可以集中利用。

福建的台山、东山,台湾的澎湖湾等,有效风能密度都在500W/㎡左右,风速≥3m/s的风累积为8000h,换言之,平均每天可以有21h以上的风速≥3m/s。

但在一些大岛,如台湾和海南,又具有独特的风能分布特点。

台湾风能南北两端大,中间小;海南西部大于东部。

中国全年风速大于3m/s小时数分布。

内蒙和甘肃北部地区,高空终年在西风带的控制下。

冬半年地面在蒙古高原东南缘,冷空气南下,因此,总有5~6级以上的风速出现在春夏和夏秋之交。

气旋活动频繁,当每一气旋过境时,风速也较大。

这一地区年平均风速在4m/s以上。

有效风能密度为200~300W/㎡,风速≥3m/s的风全年累积小时数在5000h以上,是中国风能连成一片的最大地区。

云南、贵州、四川、甘南、陕西、豫西、鄂西和湘西风能较小。

这一地区因受西藏高原的影响,冬半年高空在西风带的死水区,冷空气沿东亚大槽南下很少影响这里。

夏半年海上来的天气系统也很难到这里,所以风速较弱,年平均风速约在2.0m/s以下,有效风能密度在50W/㎡以下,有效风力出现时间仅为20%左右。

风速≥3m/s的风全年出现累积小时数在2000h以下,风速≥6m/s的风在150h以下。

在四川盆地和西双版纳最小,年平均风速<1m/s。

这里全年静风频率在60%以上,有效风能密度仅30W/㎡左右。

风速≥3m/s的风全年出现累积小时数仅3000h以上,风速≥6m/s的风仅20多小时。

换句话说,这里平均每18天以上才有一次10min的风速≥6m/s的风,风能是没有利用价值的。

我国沿海地区波浪能的空间分布特征

1.北部海域波浪能较强:北部海域受到季节性风场的影响较大,在冬

季北风影响下,北部海域的波浪能较强。

尤其是辽东湾、渤海湾、黄海和

东海北部海域,波浪能丰富。

2.南部海域波浪能较弱:南部海域主要受到西南季风的影响,季节性

风场较弱,因此波浪能相对较弱。

尤其是南海和台湾海峡地区,波浪能较低。

3.岛屿附近波浪能较强:我国沿海地区有众多海岛分布,这些海岛位

于海洋潮流和海底地形的交汇之处,形成了波浪能丰富的区域,如台湾东

北部、浙江温州附近、福建厦门以及海南等地。

4.陆地和海洋交界处波浪能弱:沿海地区的陆地和海洋交界处通常形

成一定的海浪阻挡带,对波浪能的传播起到一定的屏障作用,导致这些地

区的波浪能相对较弱。

如渤海湾和江苏沿海地区。

5.沿海地形对波浪能分布有影响:我国沿海地区地形多样,包括河口、海湾、滩涂、半岛和海岸等。

这些地形对波浪能的分布产生重要影响,如

形成了波浪集聚和阻隔的现象。

如长江口和珠江口附近海域,由于地形的

阻隔,波浪能低于周边海域。

总体来说,我国沿海地区的波浪能分布具有明显的空间特征,受到地形、气候和海洋动力学等多种因素的影响。

了解这些特征对于开展沿海地

区波浪能资源评估及利用具有重要的指导和借鉴意义。

浅析风力发电机组一.引言随着全球化石能源的枯竭和供应紧张以及气候变化形势的日益严峻,世界各国都认识到了发展可再生能源的重要性,风能作为清洁可再生能源之一,受到了各国的高度重视,世界风电产业也因此得到了迅速发展。

中国风能资源十分丰富:陆上和近海可供开发和利用的风能储量分别为2.53亿千瓦和7.5亿千瓦,具有发展风能的潜力和得天优厚的优势。

在未来的能源市场上,充分开发和挖掘这一潜力和优势,将有助于持续保持本国的能源活力和维持经济的可持续发展。

在开发利用风能的过程中,风电场的建设是其必须的环节,而风电机组的应用又是建设风电场的重中之重。

二.风力发电机组的分类(1)风力发电机组类型按容量分容量在0.1~1kW为小型机组,1~100kW为中型机组,100~1000kW 为大型机组 ,大于10000kW 为特大型机组。

(2)风力发电机组类型按风轮轴方向分水平轴风力机组:风轮围绕水平轴旋转。

风轮在塔架前面迎风的称为上风向风力机,在塔架后面迎风的称为下风向风力机。

上风向风力机需利用调向装置来保持风轮迎风。

垂直轴风力机组:风轮围绕垂直轴旋转,可接收来自任何方向的风,故无需对风。

垂直轴风力机又分为利用空气动力的阻力作功和利用翼型的升力作功两个主要类别。

(3)风力发电机组类型按功率调节方式分定桨距机组:叶片固定安装在轮毂上,角度不能改变,风力机的功率调节完全依靠叶片的气动特性(失速)或偏航控制。

变桨距(正变距)机组:须配备一套叶片变桨距机构,通过改变翼型桨距角,使翼型升力发生变化从而调节输出功率。

主动失速(负变距)机组:当风力机达到额定功率后,相应地增加攻角,使叶片的失速效应加深,从而限制风能的捕获。

(4)风力发电机组类型按传动形式分高传动比齿轮箱型机组:风轮的转速较低,必须通过齿轮箱、齿轮副的增速来满足发电机转速的要求。

齿轮箱的主要功能是增速和动力传递。

直接驱动型机组:应用了多极同步风力发电机,省去风力发电系统中常见的齿轮箱,风力机直接拖动发电机转子在低速状态下运转。

中国风能资源概况2007-10-9 23:29:10 世界风力发电网信息中心我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。

据中国气象科学研究院估算,全国平均风功率密度为100W/m2,风能资源总储量约32.26亿kW,可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW(依据陆地上离地10m高度资料计算),海上可开发和利用的风能储量有7.5亿kW。

中国风能资源主要分布在东南沿海及附近岛屿,新疆、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区,每年风速在3m /s 以上的时间近4000小时左右,一些地区年平均风速可达7m/s以上,具有很大的开发利用价值。

我国面积广大,地形地貌复杂,故而风能资源状况及分布特点随地形、地理位置不同而有所不同,据此可将风能资源划分为四个区域(包括海上建设的风电场)。

(1) 北部(东北、华北、西北)地区风能较丰富带风功率密度在200~300W/m2以上,有的可达500W/m2以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁、承德围场等,可利用的小时数在5000小时以上,有的可达7000小时以上。

这一风能较丰富带的形成,主要是由于北部地区处于中高纬度的地理位置。

由于欧亚大陆面积广大,北部地区气温又低,是北半球冷高压活动最频繁的地区,而我国地处欧亚大陆东岸,正是冷高压南下必经之路。

北部地区是冷空气入侵我国的前沿,在冷锋(冷高压前锋)过境时,在冷锋后面200km附近经常可出现6~10级(10.8~24.4m/s)大风。

对风能资源利用来说,就是可以有效利用的高质量大风。

这一地区的风能密度,虽较东南沿海为小,但其分布范围较广,是我国连成一片的最大风能资源区。

(2) 沿海及其岛屿地区风能丰富带沿海及其岛屿风能丰富带,年有效风功率密度在200W/m2以上,风功率密度线平行于海岸线,沿海岛屿风功率密度在500W/m2以上,如台山、平潭、东山、南鹿、大陈、嵊泗、南澳、马祖、马公、东沙等,可利用小时数约在7000~8000小时。

第26期2023年9月江苏科技信息JiangsuScienceandTechnologyInformationNo 26Septemberꎬ2023基金项目:上海勘测设计研究院有限公司科标业ꎻ项目名称:基于多源卫星遥感数据的海上风电场海洋环境参数分析研究ꎻ项目编号:2021FD(8)-001ꎮ作者简介:张鑫凯(1985 )ꎬ男ꎬ江苏启东人ꎬ高级工程师ꎬ本科ꎻ研究方向:海上风电ꎬ光伏ꎮ中国近海海上风场分布特征研究以近10年(2010 2022年)为例张鑫凯(上海勘测设计研究院有限公司ꎬ上海200335)摘要:相比传统观测手段ꎬ卫星遥感技术具有易获取㊁大时空㊁低成本等优势ꎬ在海上风场资料观测方面具有独特优势ꎮ目前ꎬ行业内基于卫星遥感手段对中国近海海上风场的分布变化特征研究相对较少ꎮ文章利用2010 2022年海上风场融合资料ꎬ系统分析了中国近海海上风场近10年的时空分布变化特征ꎮ结果显示:卫星反演海面风场与实测海面风场相比具有较好的一致性ꎬ风速平均相对绝对误差为14 8%ꎬ均方差误差为1 1m/sꎬ风向的均方差误差为17 33ʎꎬ平均偏差为15 17ʎꎻ中国近海整体上呈现冬春季风速大㊁夏季风速低的特点ꎬ在东海和南海交界处呈现出三角形高风速区域ꎮ本研究成果有望对海上风电场的前期规划提供理论支撑和科学支持ꎮ关键词:卫星遥感ꎻ海面风场ꎻ中国近海ꎻ时空分布特征中图分类号:P71㊀㊀文献标志码:A0㊀引言㊀㊀海面风场是海洋上层运动的主要动力来源ꎬ与海洋中几乎所有的海水运动直接相关[1]ꎮ在海洋动力学过程中ꎬ它不仅是形成海面波浪的直接动力ꎬ而且是区域和全球海洋环流的动力[2]ꎮ因此ꎬ海面风场的测量对于海洋环境数值预报㊁海洋灾害监测㊁海气相互作用㊁海上风电场规划建设等都具有重要意义ꎮ目前ꎬ观测海面风场的传统方法主要是通过浮标㊁船舶㊁沿岸及岛屿自动气象站等手段获取资料[3]ꎮ然而ꎬ由于海洋环境恶劣㊁仪器耗费高等原因ꎬ我国近海观测网多设置于沿海一带且数量有限㊁分布稀疏ꎬ无法获得大面积同步㊁长时间序列的观测资料ꎬ缺乏对海面风场整体性㊁系统性的认知ꎮ与传统观测手段相比ꎬ卫星遥感则具有大面积㊁准同步和全天候的观测能力ꎮ1978年美国国家航空航天局(NationalAeronauticsandSpaceAdministrationꎬNASA)发射了全球第一颗SeaSAT卫星ꎬ此后一系列用于测量地表风向量的卫星传感器发射升空ꎬ为海面风场的全球观测提供了行之有效的技术手段ꎮ目前ꎬ可以观测海面风的卫星传感器主要有微波散射计㊁微波辐射计和微波高度计[4]ꎮ同时ꎬ交叉校准多平台(Cross-CalibratedMulti-PlatformꎬCCMP)为世界海洋提供了矢量风场融合信息ꎬ能够更加深入地了解海上风速和风向的变化ꎬ掌握风速风向的变化规律ꎬ更好地利用海上风能ꎮ中国近海区域在人类生产和生活中占有重要的地位ꎬ其跨越不同的气候区域ꎬ气候差异显著ꎬ各类天气活动频繁ꎬ是世界上受海洋灾害最严重的区域之一ꎮ除海啸灾害外ꎬ中国近海海洋灾害都与风场密切相关ꎬ其中ꎬ台风引起的风暴潮灾害造成的损失最严重[5]ꎬ其次为台风㊁寒潮天气带来的海上大风相伴生的海浪灾害ꎬ这两类海洋气象灾害造成的经济损失达总灾害损失的80%以上[6]ꎮ因此ꎬ对我国近海海面风的深入研究ꎬ不仅对台风等海洋天气形势的分析预报具有重要意义ꎬ而且可以为近海区域海上风能的有效利用提供科学支撑ꎮ然而ꎬ行业内基于卫星遥感手段对海上风场的分析研究相对较少ꎮ针对实际的开发需求和目前研究存在的不足ꎬ本文利用长时序(2010 2022年)的卫星遥感产品资料ꎬ对中国近海目标海域的海面风场分布特征开展分析评估研究ꎬ获取不同近海海域的海面风场时空变化特征ꎬ以期为海上风电场的前期规划提供科学支撑ꎮ1 研究区域与数据1 1㊀研究区域概况㊀㊀研究区域为中国近海ꎬ包括渤海㊁黄海㊁东海和南海ꎮ渤海三面被陆地环绕ꎬ大陆径流较强ꎬ湾内海水不易与外部进行交换ꎮ黄海是西太平洋重要的陆架边缘海之一ꎬ位于东亚季风区ꎬ受太阳辐射㊁大气强迫㊁河流径流及地形㊁岸线㊁潮汐潮流等多种因素的影响ꎬ水文和环流存在显著的季节变化和空间差异ꎮ东海西有宽广陆架㊁东有深海槽ꎬ兼有深浅海特征ꎬ是海况十分复杂的海区ꎮ南海位于中国大陆的南面ꎬ通过狭窄的海峡或水道ꎬ东与太平洋相连ꎬ西与印度洋相通ꎬ是一个东北-西南走向的半封闭海ꎮ为了研究分析典型子区域的海面风场特征ꎬ本文将中国近海分为12个子区域ꎬ包括渤海㊁渤海海峡㊁黄海北部㊁黄海中部㊁黄海南部㊁东海北部㊁东海南部㊁台湾海峡㊁南海东北部㊁南海北部㊁琼州海峡和北部湾ꎮ1 2㊀卫星遥感数据㊀㊀微波测量海面风速是基于海面的后向散射或亮温与海面的粗糙度有关ꎬ而海面粗糙度与海面风速之间具有一定的经验关系进行的ꎮ微波散射计通过测量海面微波后向散射系数ꎬ根据它与海面风矢量的经验模式函数来反演海面风场ꎮ对同一海域不同入射角的资料进行分析ꎬ可获得风向分布信息ꎮ交叉校准多平台(Cross-CalibratedMulti-PlatformꎬCCMP)是一种网格化的4级风场产品(L4)ꎬ可为世界海洋提供矢量风场信息ꎮCCMP是通过对卫星微波遥感和仪器观测的海面风数据进行交叉校准和同化而得出的合成风场资料ꎮ使用的卫星传感器主要有两种类型ꎬ即成像辐射计和散射计ꎮ成像辐射计通过评估随着风的增加ꎬ海洋表面的发射和散射特性变化所引起的微波辐射变化ꎬ反演无冰海洋上近地面的风速[7-9]ꎮ以欧洲中期天气预报中心(EuropeanCentreforMedium-RangeWeatherForecastsꎬECMWF)的再分析业务资料为背景场[10]ꎬCCMP产品采用一种增强的变分同化分析法(VariationalAnalysisMethodꎬVAM)[11-12]ꎬ同化了特殊传感器微波/成像仪(SpecialSensorMicrowave/ImagerꎬSSM/I)㊁TMI㊁散射计QuikSCAT㊁辐射计WindSAT和高级散射计(AdvancedScatterometerꎬASCAT)等20多种卫星探测海面风资料以及部分船舶㊁浮标观测资料ꎮAtlas等[13]验证了CCMP合成风场资料较单个的卫星平台风场资料在精度方面有很大的提高ꎮ毛科峰等[14]分析验证了CCMP风场资料的均方根误差精度在东中国海海域高于ERA-Interim风场资料和QuikSCAT/NCEP合成风场资料ꎮ由此产生的产品是一个空间上完整的数据集ꎬ每6h提供一次ꎮ本文通过网站https://www.remss.com/measurements/ccmp/下载了2010 2022年共13年的风场天数据ꎮ该产品以u和v分量的方式提供每天UTC0时㊁6时㊁12时和18时的海面矢量风场ꎬu和v分量分别为距海面10m处风矢量在纬线和经线方向的分量[15]ꎮ1 3㊀现场实测数据㊀㊀本文利用中国近海多个浮标观测资料ꎬ对CCMP风场产品进行了精度验证ꎮ在资料的时间匹配上ꎬ将对应时次(UTC0时㊁6时㊁12时和18时)的现场观测资料与产品资料进行最近时间匹配ꎮ在资料的空间匹配上ꎬ将CCMP产品资料采取双线性二次插值方案插值到现场观测站点所在的经纬度上ꎬ然后进行空间匹配ꎮ此外ꎬ根据对数风廓线风速高度换算方法ꎬ本文通过CCMP和实测10m风场数据得到100m高度处风场数据ꎮ海面高度Z处风速计算公式如下:VZV0=(ZZ0)17(1)式(1)中:VZ为高度Z处的风速ꎻV0为高度Z0处风速ꎻZ㊁Z0为距海面高度ꎮ1 4㊀精度评价㊀㊀本文基于现场实测数据资料ꎬ对CCMP海面风速风向融合产品进行了精度检验ꎬ采用的精度检验指标包括决定系数(R2)㊁平均偏差(Bias)㊁均方根误差(RootMean-squareErrorꎬERMS)和平均绝对百分比误差(MeanAbsolutePercentageErrorꎬEMAP)ꎬ其具体计算如公式(2) (5)所示ꎮR2=ðNi=1yoi-yoi()ypi-ypi()[]2ðNi=1yoi-yoi()2ðNi=1ypi-ypi()2(2)Bias=ðNi=1(yoi-ypi)/N(3)ERMS=1NðNi=1(yoi-ypi)2(4)EMAP=1NðNi=1yoi-ypiyoiˑ100%(5)式(2) (5)中:yoi为实测值ꎻy-oi为实测数据平均值ꎻypi为卫星反演值ꎻypi为卫星反演值平均值ꎻN为数据量ꎮ2㊀研究结果与分析2 1㊀海上风场资料的精度评估㊀㊀基于星地同步数据ꎬ本文获得的实测海面100m高度风速与卫星反演值对比情况如图1所示ꎮ可以看出:大多数散点都集中在1ʒ1线附近ꎬ表明反演的海面风速与实测值较为接近ꎮ从误差值来看ꎬEMAP与ERMS值均比较低ꎬ决定系数R2值较高ꎬ其中R2=0 9ꎬEMAP=14 8%ꎬERMS=1 1m/sꎮ综合以上精度评价指标ꎬ卫星数据能够较好地反演出海面100m高度的风速ꎮ同时ꎬ基于星地同步数据ꎬ获得的实测海面100m高度风向与卫星反演值对比情况如图2所示ꎮ可以看出:大多数散点都集中在1ʒ1线附近ꎬ表明反演的海面风向与实测值较为接近ꎮ从误差值来看ꎬBias与ERMS值均比较低ꎬERMS=17 33ʎꎬBias=15 17ʎꎮ综合以上精度评价指标ꎬ卫星数据能够较好地反演出海面100m高度的风向ꎮ图1㊀实测海面风速与反演得到的海面风速之间的散点图图2㊀实测海面风向与反演得到的海面风向之间的散点图2 2㊀中国近海风场的时空分布特征㊀㊀基于13年间海上风场月产品数据ꎬ本文采用均值合成法得到并绘制海面风场多年月平均变化图ꎬ以探究海面风场月变化特征ꎮ整体上东海和南海交界处风速一直高于其他区域ꎬ但在不同的季节也表现出一定的差异性ꎮ春冬季节东海和南海交界处海面风速达到高峰ꎬ夏秋季节此处海面风速与其他海域海面风速差异远小于春㊁冬两季ꎮ从典型区域渤海海域㊁黄海海域㊁东海海域和南海海域角度分析ꎬ4个子区域的海面风场在3 10月风速都保持较低的水平ꎬ风速变化不明显ꎮ11月至次年2月风速逐渐升高ꎬ全年风速整体呈现冬春季高㊁夏季低的趋势ꎮ为分析中国近海海面100m高风场多年的年际变化特征ꎬ绘制2010 2022年13年间风速风向年平均图ꎮ整体上来看ꎬ在不同年份中国近海海域海面风场也表现出一定的差异ꎮ虽然风速和风向大小在13年间均呈现出相对稳定的趋势ꎬ但也有一定的分布特征ꎬ东海和南海交界处区域风速相比其他区域常年偏大ꎬ呈现一个三角状的高风速区域ꎮ综合来看ꎬ典型区域渤海海域㊁黄海海域㊁东海海域和南海海域4个子区域的海面风场在2010 2011年呈现上升趋势ꎬ随后在2012 2016年逐渐下降ꎬ又在2017 2019年逐年上升ꎬ在2020 2021年有所下降ꎬ到2022年风速回升ꎮ2010 2022年13年间一直维持在较低值ꎬ平均风速小于10m/sꎮ2 3㊀典型子区域的风场变化特征㊀㊀为了更深入地了解中国近海风场的时空变化特征ꎬ本文分析了12个子区域的风速变化特征ꎬ结果如图3所示ꎮ可以看出:总体上12个区域的风速最大值都集中在冬季ꎬ夏季风速略有回升ꎬ但总体呈现低值状态ꎮ就风速变化而言ꎬ其中渤海㊁渤海海峡㊁琼州海峡㊁北部湾风速的变化较为平缓ꎬ其余地区的风速变化较大ꎮ针对不同子区域而言ꎬ12个区域虽然波动程度有大有小ꎬ但波动起伏趋势相似ꎮ风速月均值峰值都集中在12月ꎬ最低值分布略有不同:渤海㊁渤海海峡㊁黄海北部㊁黄海中部㊁黄海南部㊁东海北部的最低值分布在4月ꎻ东海南部的最低值分布在6月ꎻ台湾海峡㊁南海东北部㊁南海北部㊁琼州海峡最低值在8月ꎻ北部湾最低值在9月ꎮ3㊀结论㊀㊀针对我国近海海域ꎬ本文利用实测海上风速风向㊀㊀图3㊀中国近海12个子区域的海面风速月均值变化数据对海上风场融合资料进行精度评价ꎬ进而系统地分析了13年间(2010 2022年)我国近海海上风速风向的时空特征ꎬ并对典型子海域开展局部特征分析ꎮ本文得到的主要结论如下:(1)基于星地同步数据ꎬ获得的卫星反演海面风场与实测海面风场进行对比ꎬ其中海面风速平均相对绝对误差为14 8%ꎬ均方差误差为1 1m/sꎬ海面风向的均方差误差为17 33ʎꎬ平均偏差为15 17ʎꎮ(2)整体上而言ꎬ我国近海海域呈现冬春季风速大ꎬ夏季风速低的特点ꎻ东海和南海交界处有三角形高风速区域ꎬ秋冬季三角区域向两角延伸ꎬ春夏季向沿岸区域收缩ꎮ(3)针对12个典型子海域ꎬ风速最大值均集中在冬季ꎬ夏季风速略低ꎬ其中渤海㊁琼州海峡㊁北部湾的月尺度风速变化较小ꎬ黄海㊁东海㊁台湾海峡㊁南海北部的月尺度风速变化较大ꎮ参考文献[1]吕柯伟ꎬ胡建宇ꎬ杨小怡.南海及邻近海域海面风场季节性变化的空间差异[J].热带海洋学报ꎬ2012(6):41-47.[2]沈春ꎬ蒋国荣ꎬ施伟来ꎬ等.南海QuikSCAT海面风场变化特征分析[J].海洋预报ꎬ2012(3):1-8. [3]张振克ꎬ丁海燕.近十年来中国大陆沿海地区重大海洋灾害分析[J].海洋地质动态ꎬ2004(7):25-27. [4]杨华庭.近十年来的海洋灾害与减灾[J].海洋预报ꎬ2002(1):2-8.[5]项杰ꎬ杜华栋.南海海面风场融合研究[C]//第32届中国气象学会年会S18气象卫星遥感新资料 新方法 新应用.天津ꎬ2015:147-148.[6]蒋兴伟ꎬ宋清涛.海洋卫星微波遥感技术发展现状与展望[J].科技导报ꎬ2010(3):105-111.[7]DRAPERDWꎬNEWELLDAꎬWENTZFJꎬetal.Theglobalprecipitationmeasurement(GPM)microwaveimager(GMI):instrumentoverviewandearlyon-orbitperformance[J].IEEEJournalofSelectedTopicsinAppliedEarthObservationsandRemoteSensingꎬ2015(7):3452-3462.[8]MEISSNERTꎬWENTZFJ.Theemissivityoftheoceansurfacebetween6and90GHzoveralargerangeofwindspeedsandearthincidenceangles[J].IEEETransactionsonGeoscienceandRemoteSensingꎬ2012(8):3004-3026.[9]WENTZFJ.Awell-calibratedoceanalgorithmforspecialsensormicrowave/imager[J].JournalofGeophysicalResearch:Oceansꎬ1997(C4):8703-8718.[10]ATLASRꎬHOFFMANRNꎬARDIZZONEJꎬetal.Across-calibratedꎬmultiplatformoceansurfacewindvelocityproductformeteorologicalandoceanographicapplications[J].BulletinoftheAmericanMeteorologicalSocietyꎬ2011(2):157-174.[11]HOFFMANRN.SASSwindambiguityremovalbydirectminimization[J].MonthlyWeatherReviewꎬ1982(5):434-445.[12]HOFFMANRN.SASSwindambiguityremovalbydirectminimization.partⅡ:useofsmoothnessanddynamicalconstraints[J].MonthlyWeatherReviewꎬ1984(9):1829-1852.[13]ATLASRꎬARDIZZONEJꎬHOFFMANR.Applicationofsatellitesurfacewinddatatooceanwindanalysis[Z].2008.[14]毛科峰ꎬ陈希ꎬ李妍ꎬ等.东中国海域交叉定标多平台合成洋面风场资料的初步评估[J].气象ꎬ2012(12):1456-1463.[15]WENTZFJ.A17-yrclimaterecordofenvironmentalparametersderivedfromthetropicalrainfallmeasuringmission(TRMM)microwaveimager[J].JournalofClimateꎬ2015(17):6882-6902.(编辑㊀姚㊀鑫)Spatial-temporaldistributioncharacteristicsofthewindfieldintheChinesecoastalregions takingthepastdecade2010-2022asanexampleZhangXinkaiShanghaiInvestigation Design&ResearchInstituteCo. Ltd. Shanghai200335 ChinaAbstract Comparedtotraditionalobservationmethods satelliteremotesensingtechnologyoffersadvantagessuchaseaseofacquisition largetemporalandspatialcoverage andcost-effectiveness makingitparticularlyvaluableforobservingseasurfacewindfields.Currently thereislimitedresearchthatutilizessatelliteremotesensingforthestudyofthespatial-temporalcharacteristicsofseasurfacewindfieldsinChinesecoastalregions.Inthisstudy basedonafusionproductofseasurfacewindfields weanalyzedthespatialandtemporaldistributioncharacteristicsofseasurfacewindfieldsinChinesecoastalwatersoverthepastdecade2010-2022 .Theresultsdemonstrategoodconsistencybetweensatellite-retrievedandmeasuredseasurfacewindfields.Theaveragerelativeabsoluteerrorofwindspeedis14 8% witharootmeansquareerrorof1 1m/s whiletherootmeansquareerrorforwinddirectionis17 33ʎ withanaveragedeviationof15 17ʎ.Overall Chinesecoastalregionsexhibithigherwindspeedsduringwinterandspring andlowerwindspeedsduringsummer.Furthermore atriangularhigh-speedwindregionneartheboundaryoftheEastChinaSeaandSouthChinaSeawasobserved.Thefindingsofthisstudyprovidevaluablescientificsupportfortheplanningofoffshorewindfarms.Keywords satelliteremotesensing seasurfacewindfield Chinesecoastalregions spatio-temporaldistributioncharacteristic。

《中国风能资源评估(2009)》收录了中国气象局风能太阳能资源评估中心自2004年以来的风能资源评估成果。

《中国风能资源评估(2009)》共分6章,涵盖以下内容:中国风能资源评估历史回顾及国外风能资源评估进展、中国风能资源评估技术方法、中国陆地及近海风能资源储量的评估、七个千万千瓦级风电基地风能资源精细化评估、中国近海风能资源初步评估和中国风能资源评估展望。

1.平均风速2.风功率密度3.主要风向4.年风能可利用时间1.平均风速中文词条名:平均风速【ping jun feng su】英文词条名:average wind velocity 一定时段内,数次观测的风速的平均值。

一般表达方式为[m/s]。

依据该地区多年的气象站数据及测风塔一年的测风数据(每10分钟间隔的风速数据),计算得到年平均风速大于6m/s(合4级风)的地区才适合建设风电场。

2.风功率密度中文名称:风功率密度英文名称:wind power density 定义:与风向垂直的单位面积中风所具有的功率。

风功率密度和空气密度和风速有关。

风功率密度越高,该地区风能资源越好,风能利用率越高。

3.主要风向分布风向是指风吹来的方向。

一般在测定时有不同的方法。

主要分海洋,大陆,高空进行确定。

利用风向可以在人们的生活,生产,建厂,农业,交通,军事等各种领域发挥积极作用。

风向及其变化范围决定风电机组在风场中的确切的排列方式。

风电机组的排列方式很大程度地决定各台机组的出力。

因此,主要盛行风向及其变化范围要准确。

4.年风能可利用时间指一年中风力发电机组在有效风速范围(一般取3~25m/s)内的运行时间。

一般年风能可利用小时数大于2000h的地区为风能可利用区。

年风能可利用时间:年风能可利用时间是指一年之中可以运行在有效的风速范围内的时间,它可由下式求得:t=N{exp[―(V1/c)k]―exp[―(V2/c)k]} ,式中N为全年的小时数,V1为启动风速,V2为停机风速,C、K为威布尔分布的两个参数。