耳的影像解剖及常见疾病诊断

- 格式:ppt

- 大小:20.40 MB

- 文档页数:89

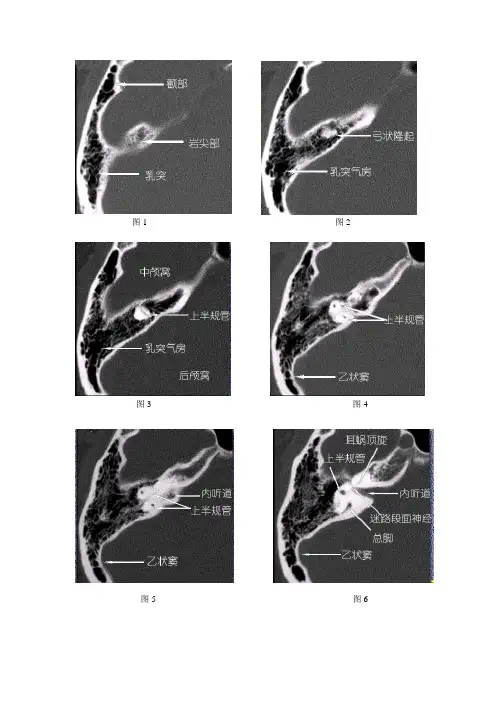

图1 图2图3 图4图5 图6图7 图8图9 图10图11 图12耳影像学与临床复旦大学附属眼耳鼻喉科医院耳鼻喉科耳部疾病的诊断除了临床体格检查、听力检查、前庭功能检查外,影像学检查越软组织的显示,在一般耳部疾病的应到复旦大用用(一) 迟放鲁上海 200031来越成为诊断治疗中必不可少的手段。

随着CT 、MRI 的普及,耳和颞骨影像学检查已成为耳和侧颅底临床常规的辅助诊断项目。

从本期起,继续教育栏目对耳和颞骨影像学的结构、解剖名词及诊断作系统介绍。

首先介绍耳部正常CT 解剖结构,然后介绍耳部、内听道MRI 解剖结构。

在了解正常结构的基础上,将介绍和分析耳和侧颅底疾病的影像学特点。

CT 对骨和钙化组织显影清晰,可兼顾骨与用中价值较高。

MRI 可多轴向成像以提供全面观察;可避免骨质干扰骨管腔内细小软组织结构的显示,而且对软组织特性反映较好,故常用于耳、内听道、侧颅底肿瘤的软组织病变检查。

CT 观察骨结构以骨算法扫描最为清晰,如用普通扫描则应加骨窗(扩大窗宽,提高窗平)显示,以利观察细小骨质改变。

耳部CT 常用轴位和冠位,本期重点介绍耳部轴位CT 检查。

本栏目得学附属眼耳鼻喉科医院CT 室罗道天教授和宋济昌副教授的支持,特此感谢。

耳部轴位又称水平位,病人仰卧,取听-毗线,于外耳孔上方10mm 处,可130KV 、100MA 、3-6S 、1-3MM 层厚和间距用骨质窗位条件,往下连续扫描,要求扫完整个岩锥。

横断面CT 对于外耳道前后壁、中耳前后内外壁、听小骨、内耳道前后壁、内耳迷路、面神经膝部和垂直段、乙状窦、静脉孔及颈动脉管等结构显示较清楚。

由于头位的关系,显示的结构有时二侧不对称,需要以同一平面进行对比。

这里仅就典型的层面进行讨论。

图1.-图4.显示岩尖部和上半规管。

图5.起出现内听道。

图6.出现耳蜗顶旋,同时在内听道外侧有一通向上鼓室的通道,是面神经迷路段。

内听道的听神经到达耳蜗为止,前庭神经止于前庭和半规管,唯有面神经向鼓室方向延伸,形成面神经迷路段。

耳部最详细CT解剖在医学领域中,CT扫描是一种非常重要的影像学技术,可以提供详细的解剖信息,有助于对疾病进行准确的诊断和治疗。

耳朵是听觉系统的一部分,对人类的日常生活至关重要。

接下来,我们将详细解析耳部CT解剖,以进一步了解耳朵的结构。

耳部CT扫描主要包括鼓膜、中耳骨链、内耳和乳突等结构的解剖。

我们将逐步介绍每个结构的位置和功能。

首先,鼓膜是位于外耳道末端处的薄膜状结构,起到将外界声音传导到中耳的作用。

通过CT扫描,我们可以清晰地观察到鼓膜的形态和位置。

接下来,中耳骨链是连接鼓膜和内耳的一组小骨头。

它们包括了锤骨、砧骨和镫骨。

这些骨头通过关节连接在一起,形成一个传导声波的链条。

在CT扫描中,我们可以看到它们的位置和相对大小。

内耳是位于耳朵的深部,包括耳蜗和三个半规管。

耳蜗是听觉神经的终点,通过运动听小骨链传导声波产生的机械能转化为神经信号。

而半规管则参与平衡调节。

通过CT扫描,我们可以看到内耳的形态和结构。

此外,乳突是位于骨骼的耳朵部分的大部分。

它由几个空洞组成,形成了一个重要的部分,称为鼻窦。

这些空腔与鼻腔相连,有助于平衡压力和排出分泌物。

CT扫描可以清晰地显示乳突的结构和是否存在任何异常。

通过耳部CT扫描,医生可以准确地评估耳部的解剖结构和病变。

例如,中耳炎是一种常见的耳部感染,通过CT扫描可以检测到鼓膜变厚、中耳积液或中耳骨链异常。

另外,耳蜗畸形、内耳肿瘤和鼻窦炎等疾病也可以通过CT扫描进行诊断。

总结起来,耳部CT解剖提供了对耳朵结构的详细了解,有助于医生进行准确的诊断和治疗。

通过CT扫描,我们可以观察到鼓膜、中耳骨链、内耳和乳突等重要结构,了解它们的位置和功能。

这项技术在耳科医学中具有重要的应用价值,为患者的健康提供了关键信息。

在使用CT扫描时,专业医生需要准确操作设备和解读图像。

他们要注意图像的细节,确保整个过程高效且准确。

此外,患者也需要配合医生的指示,遵守正确的检查方法。

这样,我们才能获得高质量的CT图像,并为患者提供准确的诊断。

耳部影像学解剖一、耳部影像学解剖基础(一)颞骨:以外耳门为中心,可分为鳞部、岩部、鼓部、乳突部、茎突部5部分。

(二)外耳:由耳廓和外耳道组成。

影像上主要关注外耳道。

外耳道呈S形,外1/3为软骨部(软骨性外耳道),内2/3为骨部(骨性外耳道),其交界处较狭窄,因此称之为峡部。

也有学者将骨性外耳道的的中部称为峡部。

骨性外耳道的后上壁由颞骨鳞部构成,下壁、前壁和大部分后壁则由颞骨鼓部构成。

(三)中耳:由鼓室、鼓窦、乳突气房和咽鼓管4部分构成。

1.鼓室:依据外耳道2条延长线将鼓室分为上、中、下鼓室。

同时,鼓室有6个壁,每个壁的毗邻结构都不相同。

上壁(鼓室盖,分隔鼓室和中颅窝),下壁(颈静脉壁,分隔鼓室和颈静脉窝);前壁(咽鼓管颈动脉比),后壁(乳突壁,上部内含鼓窦入口);内侧壁(迷路壁,亦为内耳外壁),外侧壁(鼓膜、上鼓室外侧壁及骨性鼓环共同构成)。

影像中比较关心的是蒲氏间隙,为鼓膜松弛部(鼓膜:系椭圆形、淡灰色、半透明的薄膜。

位于外耳道底,作为外耳与中耳的分界。

鼓膜大部附于颞骨鼓部的鼓沟内,上方一小部分附于鳞部。

附于鼓沟的部分较坚实,叫紧张部;附于鳞部的部分薄而松,叫松弛部。

鼓膜向内凹陷,凹陷的尖部叫鼓膜脐)与锤骨颈之间的间隙,上鼓室胆脂瘤易累及该处。

2.听骨:锤骨、砧骨和镫骨。

相互以关节连接构成听骨链,借助听骨韧带固定于上中鼓室内。

锤骨(头、颈、柄),砧骨(体、长脚、短脚),镫骨(头、前脚、后脚、底)。

锤骨柄末端与鼓膜脐区相连,传导鼓膜的振动;锤骨头与砧骨体形成锤砧关节(蛋筒冰激凌状);砧骨长脚末端膨大的“豆状突”与镫骨头形成砧镫关节;镫骨底借环韧带连于前庭窗边缘。

3.鼓窦:亦称乳突窦,为鼓室后上方一较大的含气腔,介于上鼓室与乳突气房间,是上鼓室和乳突气房的交通要道,出生时即已存在。

4.乳突气房:由鼓窦扩展而来,为许多相互交通、大小不等的气腔,有黏膜披覆。

乳突在婴儿周岁以后逐渐开始气化,15岁以后基本发育成熟。