微球深部调驱技术介绍

- 格式:ppt

- 大小:15.97 MB

- 文档页数:257

油 气 地 质 与 采 收 率 2006年7月 PETROLE UM GE OLOGY AND RECOVERY EFF I C I E NCY 第13卷 第4期・三次采油・新型聚合物微球逐级深部调剖技术孙焕泉1,王 涛2,3,肖建洪2,陈 辉2(1.中国石化股份胜利油田分公司,山东东营257000;2.中国石化股份胜利油田分公司孤岛采油厂,山东东营257231;3.中国石油大学(华东),山东东营257061)摘要:由于现有调剖堵水材料在进行油田深部调剖时存在不足,根据理想的深部调剖材料所应该具备的性能,提出了新型聚合物微球结构的设计思路。

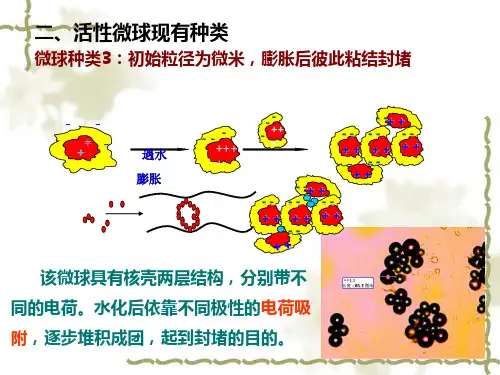

对所合成的新型材料进行了实验评价,研究了微球水化前后的粒径和形态的变化,结果表明,其初始粒径为几十纳米,在室温下水化30d后粒径膨胀为几微米;研究了聚合物微球在人造岩心和填油砂模拟岩心管中的封堵性能,结果表明,聚合物微球在岩心中具有封堵、突破、深入、再封堵的逐级封堵和逐级调剖特性。

关键词:聚合物微球;深部调剖;提高采收率;膨胀;封堵中图分类号:TE357.431文献标识码:A文章编号:1009-9603(2006)04-0077-03 目前,胜坨、孤岛、孤东和埕东等整装油田经过几十年的注水开发,一方面由于层内非均质性较强形成大孔道,加剧了注入水层内窜流;另一方面井况变差,造成管外窜槽,加剧了层间矛盾,致使注水效果变差。

堵水调剖能有效封堵高渗透层,是改善储层非均质性的重要措施之一[1-3],但在特高含水开发后期,由于堵调体系性能等因素的限制,多轮次调剖效果日益变差[4-5]。

目前,现有调剖技术的深部调剖效果不佳,如无机堵剂易沉淀,不能进入地层深部封堵[6];可动弱凝胶交联可控性差,成本高;水膨体聚合物凝胶颗粒大[7-8],存在注入深度与封堵强度之间的矛盾,失效较快;LPS(交联聚合物溶液)技术容易受污水水质影响,而使体系性能受到影响[9]。

聚合物微球逐级调剖技术正是为了解决以上矛盾而发展起来的一项新型深部调驱技术。

论文题目:低渗透油藏纳微米聚合物微球深部调驱技术应用研究专 业:应用化学硕 士 生:张 方 (签名)导 师:李谦定 (签名)摘要聚合物微球具有初始粒径较小、溶胀性能优良、工艺流程简单且封堵能力出色等特点,其在油田深部调驱领域有着较大应用潜力。

本研究针对低渗透油藏深部调驱中堵剂应用性能较差等问题,设计合成了一种粒径分布集中、强度较大、溶胀性能适宜、体系有效成份含量较高、调驱性能良好的纳微米聚合物微球。

以丙烯酰胺(AM)为单体,白油为分散介质,Span80/Tween80为复合乳化剂,配制了单体水溶液占38.0%,分散相占45.0%,质量比为3:1的Span80/Tween80复合乳化体系占17.0%(分别以体系总质量计)的反相微乳液。

以过硫酸铵/亚硫酸氢钠(APS/SHS)氧化还原体系为引发剂,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,利用反相微乳液聚合法合成了聚丙烯酰胺微球,并以高转化率和高溶胀倍率为目标,对合成条件进行了优化与选择,确定最优合成条件为:聚合反应引发温度为40℃,引发剂和交联剂加量分别为0.50%、0.40%(以单体质量计),搅拌速率为800 rpm。

最终合成的微球体系稳定,转化率较高,达到75%以上,粒径分布较窄,粒径中值(D50)为72 nm,在模拟地层水中溶胀24 h的溶胀倍率达到162。

为了证明其在低渗透油藏深部调驱应用中的可行性,对聚丙烯酰胺微球的物理性质、形貌特征、结构组成、热稳定性、有效含量、流变性和溶胀性能进行了表征与评价。

合成的聚合物微球体系为浅黄色透明液体,在水中完全分散,无絮凝和沉淀,在25℃下的密度和粘度分别为0.962 g/cm3和1728 mPa•s,形貌表征显示聚合物微球形状规则,球形度完整,单分散性好,粒径分布较窄,约在70 nm左右。

在性能测试方面,聚合物微球体系有较高的有效含量,可达20%以上,且具有良好的热稳定性,符合相关使用标准;同时,聚合物微球体系还具有较好的注入性和溶胀性能。

聚合物微球深部调剖剂技术方案及说明在油田注水开发过程中,由于地层非均质性的存在,注入水沿高渗层突进,油井产水率逐年上升。

在水驱和聚合物驱过程中,注入水和聚合物溶液沿高渗透层不均匀推进,纵向上形成单层突进,横向上形成舌进,造成注入水和聚合物溶液提前突破,致使中低渗透层波及程度低、驱油效果差,严重影响了水驱和聚合物驱的开发效果,注水井调剖、油井堵水已成为油田稳产增产的重要措施。

但随着常规调堵措施轮次的增加,近井地带剩余油饱和度下降,增油效果变差。

只有通过深部调堵才能更有效地调整、改善油藏的非均质性,从而提高注入液体积波及系数,提高注水采油阶段的原油采收率。

目前,现有深部调剖存在无机堵剂易沉淀,不能进入地层深部封堵;可动弱凝胶交联不可控性、成本高;水膨体聚合物凝胶颗粒大、存在注入深度与封堵强度之间的矛盾、破胶较快等缺点,导致现有调剖技术的深部调剖效果不佳。

针对如上情况,我公司开发了以AMPS、AM、氢氧化钠、特殊交联剂、司班、吐温、引发剂等合成的聚合物微球深部调剖剂。

该聚合物微球深部调剖剂依靠纳米/微米级聚合物微球遇水膨胀来逐级封堵地层孔喉实现其深部调剖堵水的目的。

该聚合物微球最外层是水化层,使微球在水中稳定存在,不会沉淀;微球具有弹性及变形性。

由于聚合物微球机械封堵位置为渗水通道的孔喉,大幅度提高微球的使用效率。

由于聚合物微球的初始尺寸小,且水相中呈溶胶状态,是稳定体系,可以实现进入地层深部。

该产品作为一种新型聚合物微球深部调剖剂,具有以下技术优势:1、各项指标均达到标准要求(1)外观:棕黄色半透明均相液体;(2)固含量≥45.0%;(3)密度(25℃):0.95—1.05g/cm3;(4)可析出固形物含量≥20.0%;(5)分散性能(1%浓度,搅拌5min):静置24h后不分层;(6)初始粒径≤500nm的颗粒数:≥80.0%;(7)膨胀倍数(70℃,蒸馏水,7d):≥10;(8)梯度膨胀倍数(70℃,蒸馏水):1d ≥1.52d ≥5.03d ≥8.0;(9)耐温、耐盐性(85℃,10%NaCl,7d):无沉淀,膨胀倍数≥5.0;(10)有机氯含量0.0%。

纳米微球深部调驱技术在鄯善管理区的实验应用摘要:纳米微球深部调驱技术于2018年引进管理区开展先导试验,后管理区于2019-2021年采取风险合作,2021-2022年采取自主推广实施,通过三个阶段的探索和实践,这项技术在鄯善油田逐步成熟与完善,逐渐适应油田开发现状。

截至到目前纳米微球调驱项目已完成4个井组的实施,正在开展温西三区块两个2个井组的扩大推广试验和丘陵油田纳米微球深部调驱的先导试验。

关键词:纳米微球深部调驱1、纳米微球调驱技术:(1)纳米微球物化指标及性能特点纳米微球,又名柔性微凝胶,是一种能够达到纳米级的聚合物微球类调驱剂,特点是粒径可选择,其中的聚合物是常见的聚丙烯酰胺类。

纳米微球水中溶解性好,注入性强直径小(纳米或亚微米级),密度与水接近,吸水膨胀且有一定强度,耐温性能好(≤130 ℃),对注入水矿化度不敏感,有自胶结能力,适用广泛,现场注入简单。

(2)纳米微球调驱机理认识纳米微球调驱技术通过对高渗通道堆积架桥封堵,低渗通道阻断毛管力驱油,来调整和改善储层的非均质性,不断地调整驱动方向,驱出中低渗透部位的剩余油,提高水驱波及体积和水洗效率。

2、纳米微球调驱注入工艺:纳米微球调驱注入工艺采取可移动式撬装计量泵在线注入,单井单泵连续注入,移动方便,排量可调。

后期将根据实施情况加装远程监控系统,方便实时监控操作。

图1 在线注入工艺流程图3、纳米微球调驱实施进展及认识:2018年以来,先后在温西三、温五、丘陵等区块开展纳米微球调驱先导试验和推广试验7个井组(28注97采),累计完成微球注入823.3吨。

截至到目前纳米微球调驱项目已完成4个井组的实施,正在开展3个井组,三个井组注液479方/天,注药剂1.24吨/天。

(1)温西三纳米微球调驱先导试验实施情况及效果:引进纳米微球调驱技术,开展先导试验项目。

通过实施整体调驱,堵高渗带,驱中低渗带,扩大宏观波及体积,堵大孔,驱小孔,提高微观驱油效率。

671 应用背景2018年温西三区块纳米微球调驱试验井组初见成效,累计增油4467t,2019年增油1376t,为老油田进一步提高采收率找到了方向。

图1为增油量统计图。

图1 纳米微球深部调驱老井增油量统计图2 工艺原理及创新点2.1 纳微米聚合物微球深部调驱原理在注水井近井地带,由于注入水能量较大,可视为有明显压差的渗流,符合达西定律。

而实际上流体能量在多孔介质中损耗非常快,特别是经过射孔,注入水可视为在一个发射状无边的多孔介质中耗散。

因此,在油藏深部的渗流一定是与注入能量关系不大的一种渗流,这种渗流的主要驱动力不再是压差,而是亲水岩石表面空隙对水的毛管力。

只有有效阻断或降低地层中孔道的毛管力才能降低注入水的渗流速度,通过后续水的注入使地层能量得到补充,扩大波及体积,进而实现油藏深部调驱。

2.2 纳微米聚合物微球深部调驱工作原理与材料特性将纳米级微球送至地层深部,逐级对地层孔吼进行封堵,使注入水在油藏中不断改变流向,最大限度提高注入水的波及体积,实现深部调驱。

纳米微球+超分子体系:真正实现“进得去、堵得住、能移动”。

纳微米聚合物微球图见图2。

图2 纳微米聚合物微球2.3 纳微米聚合物微球深部调驱注入工艺简单注入性能好,可采用注水流程在线注入(原液黏度200~400mPa.s,浓度3000mg/L,粘度2~5mPa.s),无需提高注入压力,省地面投资,运行费用低,易于管理。

3 现场施工及效果评价3.1 施工原则(1)选择主力油层发育好、水驱见效好、主力油层剩余油富集区域;(2)以砂体分布稳定,注采井网完善,注水见效明显,整体水淹严重为重点;(3)注水井井况好,吸水状况良好,具备一定的爬坡空间;(4)井站集中,便于管理。

3.2 温五区块温5-5井组现场施工及效果3.2.1 温5-5井组调驱方案温5-5井组计划4口注水井采取笼统注入方式开展深部调驱,涉及油井8口,调驱井组注采比1.1;调驱体系采用超分子球+聚合物微球,设计总注入药剂量150t,溶液5.0 ×104m 3,注入时间180~200天。

微球调剖技术在三叠系油藏区块的应用摘要:西41区长8油藏受天然裂缝和人工裂缝双重影响,目前开发矛盾突出:采出程度高,含水上升速度快;纵向非均质性强,剖面水驱动用变差等。

为减缓区域含水上升速度,提高水驱效率,改善区块开发效果,开展注聚合物微球调剖技术,旨在改善平面、纵向水驱矛盾。

本文从实施参数选定、油井见效特征、注水井压力变化等方面分析了微球调驱技术效果,积累了同类油藏治理经验。

关键词:开发矛盾;水驱效率;微球调剖1基本概况西41区位于西峰油田北部,区域内地形复杂、沟峁纵横,地表为黄土覆盖,地势北高南低,地面海拔1274m-1347m,平均1304m,相对高差约85m左右。

1.1沉积特征该区砂层上部以泥岩为主,下部以砂岩为主的二元结构,砂层总体表现为由粗到细的正韵律性,局部为反韵律。

1.2砂体展布特征该区构造的基本形态为一个由东向西倾伏的单斜,平均地层坡降5-10m/km,在西倾单斜背景上发育5个与区域倾向一致的鼻状构造,鼻轴50-60km,宽3-5km,隆起高度8-10m,在区域上控制了含油的分布。

1.3储层特征西41区长8油层组油层埋深在1950~2300m之间,属特低渗透、高饱和的大型岩性油藏。

平均孔隙度为11.40%,平均渗透率为1.34×10-3μm2。

1.4开发现状截止2020年12月,西41区日产油量532t,综合含水41.8%,地质储量采油速度0.59%,地质储量采出程度6.2%;日注水量2556m3,累积注采比2.25。

2微球调驱技术原理及工艺参数确定2.1技术原理微球调驱技术又称为孔喉尺度弹性微球深部调驱技术,是将岩石孔隙结构特征及渗漏特点与现代微材料合成技术结合,发展起来的一项油藏改善水驱新技术。

纳米级的弹性微球具有凝胶核、交联聚合物层、水化层三层结构。

内部凝胶核强度较高,中间层是不同交联比控制的聚合物层,该层是微球膨胀的主要部分,外层是水化层,它使微球颗粒在水中均匀分散。

中渗油藏多元共聚聚合物微球深部调驱技术石爱华【摘要】In order to solve the problem that the middle oil reservoir of the Zhongyuan Oilfield is in the late stage of high water-cut development,the remaining oil is scattered and the conventional dispersant has poor temperature tolerance and salt tolerance, and the effective period is short.A multi-component copolymerization synthesis method was used to develop a multi-component copolymer microsphere formed by polymerization of "acrylamide monomer,2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid monomer and N-vinylacrylamide monomer".Deep adjustment drive system.%针对中原油田所属的文中油藏进入高含水开发后期剩余油分布零散,常规调驱剂耐温耐盐性差、有效期短的问题,开展了聚合物微球调驱机理研究.采用多元共聚合成方法,研发了由丙烯酰胺单体、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸单体和N-乙烯基丙烯酰胺单体聚合而成的多元共聚聚合物微球深部调驱体系.【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2018(044)004【总页数】2页(P68-69)【关键词】油藏;多元共聚;深部调驱;耐温抗盐【作者】石爱华【作者单位】中石化中原油田分公司石油工程技术研究院,河南濮阳 457001【正文语种】中文【中图分类】TE3571 多元共聚冻胶微球深部调驱体系研究文中油田经过30多年的注水开发,目前已经步入高含水后期开发阶段,2000年至今经历了交联预交联复合调驱、预交联颗粒凝胶调驱、多功能复合凝胶调驱等多种调驱(剖)技术,但以地面交联凝胶颗粒为主,经过多轮的调驱(剖)以后,油井的增油降水效果逐步变差,见效期缩短。

纳米微球深部调驱技术在低渗透油藏的应用

安然;李凯凯;陈世栋;朱向前;钱雄涛

【期刊名称】《石油化工应用》

【年(卷),期】2022(41)6

【摘要】低渗透油藏长期注水开发后,受储层非均质性影响,局部多存在低效、无效注水循环,常规堵水调剖剂受注入性能与封堵强度的限制,难以动用油藏深部剩余油。

纳米微球具有粒径小、可水化膨胀、易弹性形变等突出优势,能够实现逐级有效封堵。

基于纳米微球调驱机理及粒径适配关系研究,结合胡A长4+5低渗透油藏地质条件和当前生产动态,优化出“小粒径、低浓度、长周期”的注入参数并开展矿场

试验,通过持续注入,试验区块开发指标明显好转,同时针对裂缝发育井组定向开展单点调剖,更有利于井组产能及采收率的提高,该研究可为同类型油藏纳米微球深部调

驱技术应用提供指导与参考。

【总页数】5页(P57-60)

【作者】安然;李凯凯;陈世栋;朱向前;钱雄涛

【作者单位】中国石油长庆油田分公司第六采油厂

【正文语种】中文

【中图分类】TE357.46

【相关文献】

1.低渗透油藏纳米微球调驱剂封堵性评价新方法

2.长庆油田低渗透油藏聚合物微球深部调驱工艺参数优化

3.低渗透油田纳米微球深部调驱技术研究及应用评价

4.一

种低渗油藏深部调驱用聚合物纳米微球的制备与性能研究5.胜利油田纳米级微球调驱低渗透油藏成效显著

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。