《以严复为例,看西学翻译》

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:2

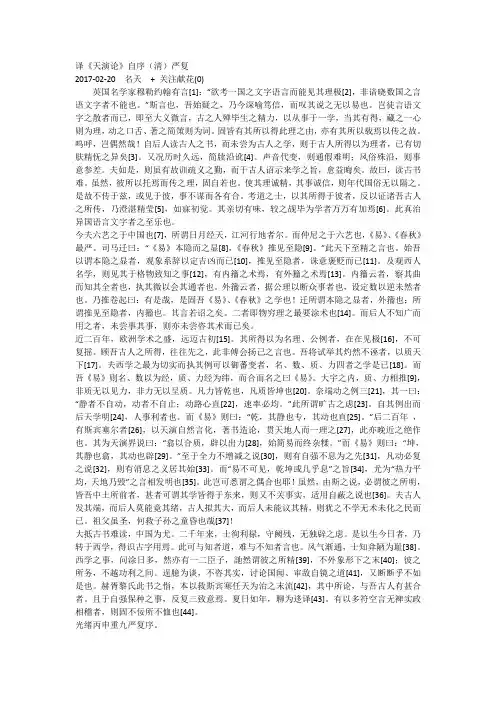

译《天演论》自序(清)严复2017-02-20 名天+ 关注献花(0)英国名学家穆勒约翰有言[1]:“欲考一国之文字语言而能见其理极[2],非谙晓数国之言语文字者不能也。

”斯言也,吾始疑之,乃今深喻笃信,而叹其说之无以易也。

岂徒言语文字之散者而已,即至大义微言,古之人殚毕生之精力,以从事于一学,当其有得,藏之一心则为理,动之口舌、著之简策则为词。

固皆有其所以得此理之由,亦有其所以载焉以传之故。

呜呼,岂偶然哉!自后人读古人之书,而未尝为古人之学,则于古人所得以为理者,已有切肤精怃之异矣[3]。

又况历时久远,简牍沿讹[4]。

声音代变,则通假难明;风俗殊沿,则事意参差。

夫如是,则虽有故训疏义之勤,而于古人诏示来学之旨,愈益晦矣。

故曰,读古书难。

虽然,彼所以托焉而传之理,固自若也。

使其理诚精,其事诚信,则年代国俗无以隔之。

是故不传于兹,或见于彼,事不谋而各有合。

考道之士,以其所得于彼者,反以证诸吾古人之所传,乃澄湛精莹[5],如寐初觉。

其亲切有味,较之觇毕为学者万万有加焉[6]。

此真治异国语言文字者之至乐也。

今夫六艺之于中国也[7],所谓日月经天,江河行地者尔。

而仲尼之于六艺也,《易》、《春秋》最严。

司马迁曰:“《易》本隐而之显[8],《春秋》推见至隐[9]。

”此天下至精之言也。

始吾以谓本隐之显者,观象系辞以定吉凶而已[10],推见至隐者,诛意褒贬而已[11]。

及观西人名学,则见其于格物致知之事[12],有内籀之术焉,有外籀之术焉[13]。

内籀云者,察其曲而知其全者也,执其微以会其通者也。

外籀云者,据公理以断众事者也,设定数以逆未然者也。

乃推卷起曰:有是哉,是固吾《易》、《春秋》之学也!迁所谓本隐之显者,外籀也;所谓推见至隐者,内籀也。

其言若诏之矣。

二者即物穷理之最要涂术也[14]。

而后人不知广而用之者,未尝事其事,则亦未尝咨其术而已矣。

近二百年,欧洲学术之盛,远迈古初[15]。

其所得以为名理、公例者,在在见极[16],不可复摇。

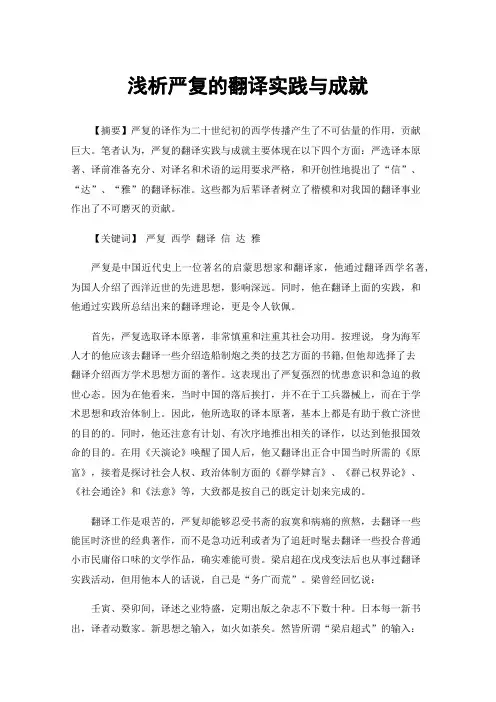

浅析严复的翻译实践与成就【摘要】严复的译作为二十世纪初的西学传播产生了不可估量的作用,贡献巨大。

笔者认为,严复的翻译实践与成就主要体现在以下四个方面:严选译本原著、译前准备充分、对译名和术语的运用要求严格,和开创性地提出了“信”、“达”、“雅”的翻译标准。

这些都为后辈译者树立了楷模和对我国的翻译事业作出了不可磨灭的贡献。

【关键词】严复西学翻译信达雅严复是中国近代史上一位著名的启蒙思想家和翻译家,他通过翻译西学名著, 为国人介绍了西洋近世的先进思想,影响深远。

同时,他在翻译上面的实践,和他通过实践所总结出来的翻译理论,更是令人钦佩。

首先,严复选取译本原著,非常慎重和注重其社会功用。

按理说, 身为海军人才的他应该去翻译一些介绍造船制炮之类的技艺方面的书籍,但他却选择了去翻译介绍西方学术思想方面的著作。

这表现出了严复强烈的忧患意识和急迫的救世心态。

因为在他看来,当时中国的落后挨打,并不在于工兵器械上,而在于学术思想和政治体制上。

因此,他所选取的译本原著,基本上都是有助于救亡济世的目的的。

同时,他还注意有计划、有次序地推出相关的译作,以达到他报国效命的目的。

在用《天演论》唤醒了国人后,他又翻译出正合中国当时所需的《原富》,接着是探讨社会人权、政治体制方面的《群学肄言》、《群己权界论》、《社会通诠》和《法意》等,大致都是按自己的既定计划来完成的。

翻译工作是艰苦的,严复却能够忍受书斋的寂寞和病痛的煎熬,去翻译一些能匡时济世的经典著作,而不是急功近利或者为了追赶时髦去翻译一些投合普通小市民庸俗口味的文学作品,确实难能可贵。

梁启超在戊戌变法后也从事过翻译实践活动,但用他本人的话说,自己是“务广而荒”。

梁曾经回忆说:壬寅、癸卯间,译述之业特盛,定期出版之杂志不下数十种。

日本每一新书出,译者动数家。

新思想之输入,如火如荼矣。

然皆所谓“梁启超式”的输入:无组织,无选择,本末不具,派别不明,惟以多为贵,而社会亦欢迎之……时独有侯官严复,先后译赫胥黎《天演论》,斯密亚丹《原富》,穆勒约翰《名学》、《群己权界论》,孟德斯鸠《法意》,斯宾塞《群学肄言》等数种,皆名著也。

“西学”在“中学”中的命运:形而上学之例中图分类号:B081.1 文献标识码:A 文章编号:1009-2226(2002)03-0124-0091900-1902年之间,我国著名翻译家严复在翻译《穆勒名学》时遇到metaphysics这个术语时,引入了“形而上学”这个新的译法,并认为该词的本义是指“出形气学”,“超夫形气之学”,“与格物诸形气学相对”(注:王shì@①主编:《严复集》(共五册),中华书局1986年版,第1055页;以及[英]约翰·穆勒原著,严复译:《穆勒名学》,商务印书馆1981年版,第12、45、417、419页等。

),但他并未进一步交待所谓“出形气”、“超夫形气”之研究是什么意思。

尽管metaphysics一词一开始有多种中文译法,但20年代以后该词的中文译法主要统一于两种,即一译为“玄学”,一译为“形上学”(或称“形而上学”)。

严复被认为是我国学者当中第一个将metaphysics译为“形而上学”的人(注:参见王伯恭主编《中国百科大辞典》(8)中国大百科全书出版社1999年版,第6067页。

)。

从后来中国思想史的发展情况可以看出,“玄学”、“形而上学”这两个术语的字面意思在中国传统典籍里的含义极大地影响了20世纪中国学者对metaphysics一词含义的理解。

这里我们想以“科玄之战”、冯友兰、牟宗三等为例简要地分析一下20世纪中国学者对metaphysics这个西方哲学术语的理解。

一、Metaphysics=“形而上”之学吗?1923年,中国学术界爆发了一场著名的“科学与玄学”之战,双方论战的焦点是科学能不能回答人生观问题,针对张君劢主张人有自由意志、科学不能回答人生观问题的观点,科学派代表丁文江称张君劢先生被“玄学”这个“无赖鬼”缠身了。

丁的观点是:“玄学”(metaphysi cs)是“科学”的死对头,在西方历史上它曾以“神学”的身份扮演了扼杀科学的角色;“玄学吃饭的家伙”就是“离心理而独立的本体”,在思维方式上的特征是“强不知以为知”(注:参见郭梦良编《人生观之论战》(乙编),张君劢序,泰东图书局1923年12月初版,第13-14,20-24页。

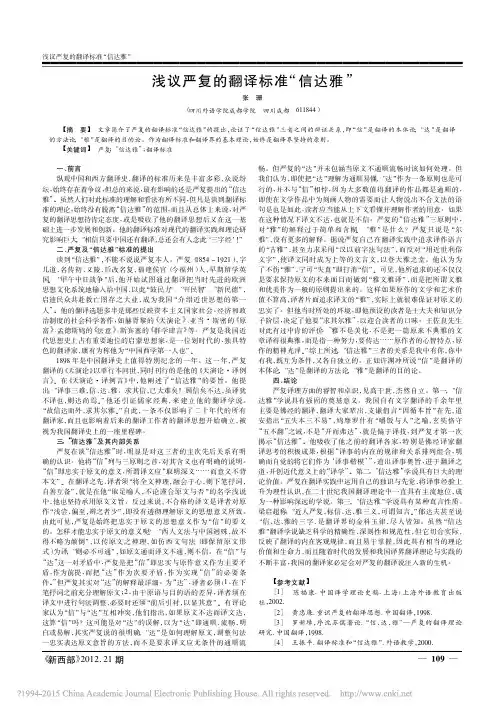

试论严复“信、达、雅”的翻译思想【内容摘要】严复是中国历史上传播西学的第一人,是我国近代杰出的译学理论家。

他认为,“译事三难:信、达、雅。

”“信”是翻译的前提和基础,“达”是翻译的目的,“雅”是翻译的语体选择。

在一百多年的时间里,翻译学者们对“信、达、雅”的阐释可谓仁者见仁,智者见智,对其评价也是毁誉参半。

严复的翻译是中国翻译史上一个特别的现象,那是特属于他所处的时代的。

因此我们对于他的翻译作品可以从历史的角度给予客观和公正的评价。

【关键词】严复;信、达、雅;翻译思想On Y an Fu’s Translation Thought :Faithfulness ,Expressivenessand Elegance【Abstract 】Yan Fu is the the first person in spread of Western learning in the Chinese history, is our country outstanding modern translation theorists. He thinks," the three difficulties in translation: faithfulness, expressiveness,elegance." " faithfulness" is the translation of the premise and the foundation," expressiveness " is the purpose of translation," Elegance is the ch oice of registers . Over 100 years , the three characters have being received with different views and judgements.Yan Fu's translation is the translation history of China a special phenomenon, that is the period in which he lived. We therefore for the translation of his works can be from a historical perspective to give objective and fair evaluation.【Key words】Yan Fu; faithfulness, expressiveness,elegance;translation thoughts严复(1853--1921)是我国近代杰出的译学理论家,是传播西学的第一人。

严复与《天演论》的翻译

李兆军

【期刊名称】《兰台世界》

【年(卷),期】2010(000)003

【摘要】一、引进西学唤醒国人1.传播西学第一人。

严复(1853年12月10

日~1921年10月27日),乳名体乾,初名传初,改名宗光,字又陵,后名复,字几道,晚号愈壄老人,

【总页数】2页(P28-29)

【作者】李兆军

【作者单位】西京学院

【正文语种】中文

【相关文献】

1.生态翻译学视角下严复《天演论》的翻译研究 [J], 车明明;席源

2.功能派翻译理论视角下重释"信达雅"——以严复《天演论》的翻译为例 [J], 杨

春花

3.从《天演论》看严复翻译思想与翻译实践之相悖成因 [J],

4.翻译理论范式中的翻译选材与意识形态——严复译著《天演论》为例 [J], 刘莹

5.我们应该向严复学习什么?──福建省翻译工作者协会纪念严复翻译出版《天演论》100周年 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

收稿日期:2017-10-28基金项目:国家社科基金项目“汉语修辞学方法论研究”的阶段性成果。

项目编号:12BYY102。

作者简介:高万云(1957-),男,河北康保人,山东大学(威海)文化传播学院教授。

研究方向:汉语语法修辞。

2018年第1期第36卷(总第192期)NO.1,2018Vol.36General No.192贵州工程应用技术学院学报JOURNAL OF GUIZHOU UNIVERSITY OF ENGINEERING SCIENCE 摘要:严复不仅留下了丰富的翻译著作,而且也留下了深刻的翻译修辞思想,这主要体现在三个方面,一是对人与语言本质的科学认识,二是根据翻译之难提出了信、达、雅的修辞原则,三是阐发了得体、分科、通人的翻译修辞技巧。

关键词:严复;翻译修辞思想中图分类号:H05文献标识码:A 文章编号:2096-0239(2018)01-0006-07严复的翻译修辞思想高万云(山东大学(威海)文化传播学院,山东威海264209)严复(1854—1921),字又陵(也作右陵),又字几道,福建侯官(今福州)人,中国近代著名的翻译家、教育家。

严复在政治上无大建树,还留下不少为后人诟病的污点。

然而,在中国翻译史和中国教育史上,他却有着重要的地位。

他一生翻译西方哲学、经济学、社会学、政治学、法学、逻辑学等著作11部,其中最重要的当数公认的“八大名著”:《天演论》、《原富》、《群学肄言》、《群己权界论》、《社会通诠》、《法意》、《穆勒名学》和《名学浅说》。

在教育上,他不但在福州船政学校、烟台海军学校、天津北京水师学堂等诸多学校任过教,而且还任上海复旦公学、京师大学堂(后改北京大学)校长,安庆高等学校监督。

复旦公学是严复实现其教育救国理想的重要平台,1905年夏,严复被马相伯聘为复旦公学校董,协助马氏创建复旦公学,1906年11月接任马相伯辞去的校长,1908年4月去职。

严复的主要贡献自然是在翻译方面,他的翻译理论、尤其是翻译修辞理论都是在自己的翻译实践中形成或是对自己翻译实践的总结。

桐城文章与翻译——以严复、林纾为中心吴微摘要:桐城古文作为古文的正宗和化身,笼罩了文言写作。

在边际游走中自身也得到了扩容和更新。

严复、林纾凭借这种扩容了的桐城文章作为工具,译述西方学术思想和西洋小说,输入外来文化;与教育紧密关联,哺育了新一代知识青年。

在晚清民初的文化转型中,引发了第二次文化输入高潮,为中华文化的更新贡献非凡;借此也成就了桐城文章的最后辉煌。

但亦因此自毁根基,好景不长,带着“桐城谬种”恶谥,黯然而熸于五四大潮。

关键词:严复林纾桐城文章翻译桐城古文传衍至晚清,颇有些“强虏之末”的景象。

不仅领军人物才力不逮三祖,难以威仪天下,而且后继乏人,文脉殆息。

吴汝纶曾自言:“文非吾之至者”。

①“拙作古文,千万不可付刻。

古文最难成。

我所作甚少,皆凡下无卓立者”。

②作为桐城派“最后宗师”居然对自己的古文“深自愧恨”,缺乏起码的自信。

不仅如此,他对门下弟子的古文创作也颇不中意。

曾云:“马通白近寄其母行状,乃不惬人意。

吾县文脉,于今殆息矣”。

③当然,桐城之“高古深远长”非朝夕就能覆亡。

尽管“纯粹”的古文创作“不惬人意”,但由“桐城家法”训练而成的桐城文人其眼光、学识和文化情怀仍然令人称道,其中的佼佼者由桐城文章“旁逸斜出”,在文化教育领域的诸多建树,仍然名动京师,称誉天下。

章太炎曾与夏曾佑书云:“鄙人乞食海上,时作清谈,苦无大匠为施绳削。

又陵适至,乃以拙著二种(指《訄书》《儒术真论》)示之,必当有索纠正,亦庶几嵇康之遇孙登也。

”④高傲之太炎先生如此“礼贤下士”,并不多见。

之所以如此,在我看来,严复的译著是其心悦诚服的关键。

回望晚清民初,以严复、林纾为代表的桐城文人以古文翻译西学,绍介新知,别开生面,为桐城古文注入了新的生机和活力,为时人所推重和景从。

桐城文章作为新学的文化载体,也由此展现了一种前所未有的时代魅力。

但是,“暴得大名”的严复、林纾,连同桐城文章,却好景不长,失落于五四新文化大潮,被无情遗弃;“光焰”了二百年的桐城派也由此以“桐城谬种”恶谥黯然而熸。

从严复译著《天演论》看翻译的社会性作者:黄兴兴来源:《校园英语·中旬》2015年第06期【摘要】在人类历史的长河中,翻译活动始终是人类各民族、各文化交流的一种主要方式,但是以翻译为媒介所进行的交流往往带有社会与文化的痕迹,即翻译活动是受其所处时代的社会因素的影响和制约的。

而翻译活动所产生的译著也对社会有着一定的影响。

因而,翻译具有社会性,这种社会性的表现是多方面的,本文从严复译著《天演论》的翻译过程中翻译的时代背景、翻译目的、翻译标准、译者等及《天演论》所产生的社会影响来窥探翻译的社会性。

【关键词】严复《天演论》社会性时代背景翻译目的一、严复译著《天演论》所处的时代背景历代中国封建王朝都以“上邦大国”自恃,藐视周边一切藩属,由于长期缺乏其他文明的挑战,发达的中华文明在宋、明两朝后逐渐封闭没落。

因此,在面临前空前危机时,这个大帝国显得措手不及。

第一次鸦片战争撞开了近代中国的大门,列强纷纷侵略涌入。

时人打出了“师夷长技以制夷”的救国方针,他们笃信“中国文武制度事事远出西人之上,独火器不及”,因此他们学习西方的不过是些治标不治本的军事技术,企图以这种吃快餐的方式达到西方列强的“坚船利炮”水平,而非能从根本上变革人文思想。

甲午战败,近代中国的危机进一步加深,有志之士开始反思其贫弱之根源,寻求富强之道。

康有为曾说:“夫今日在列大竞争之中,图保自存之策,舍变法外别无他图。

”那时,有志之士都试图寻求变法图强的方法理论,但无论是康有为还是梁启超,无法靠道听途说得来的西学,启蒙社会,而即将兴起的维新运动正迫切地需要西学的指导,翻译介绍这类著作成了当务之急。

留学归来的严复及时承担起这个中人。

他说,“译书者,仆所安心立命之事,非甚不得已,未敢自休。

”他把译书作为自己的事业,翻译介绍欧美资产阶级制度,启蒙国人思想,以图自强。

正是基于这样的宗旨,严复着手翻译赫胥黎的《进化论与伦理学》。

由此可见,正是基于时代的要求、社会的需要,严复的译著《天演论》得以问世。

2472020年34期总第526期ENGLISH ON CAMPUS浅析林语堂的翻译思想、策略和技巧——以《浮生六记》英译本为例文/李媛媛译。

至于“美”这一标准,与林语堂把翻译看作艺术有关。

译文要追求内容和形式上的“美”,但当两者矛盾时,就要放弃形式。

林语堂认为,翻译其实主要和译者的心理及目的语两者之间的关系有关,他“把严复的翻译理论从文字的技巧,提升到了美学心理学的高度”。

2. 译者的素质。

林语堂对于翻译者所应有的素质,也给出了清晰的界定。

总结起来就是译者要精通双语,既要能读懂原文,又要能熟练地用目的语来表达,同时要知道好的翻译标准,以及翻译时应该采用的策略。

林语堂的翻译思想丰富而深厚,翻译的标准与译者的素质,只是笔者从他的思想中简要提取的核心问题。

本文以林语堂翻译的《浮生六记》英文本为例,分析他在翻译时采取的策略。

以及其翻译思想在其中的体现。

三、林语堂在《浮生六记》英译本中采取的翻译策略和技巧林语堂认为“直译”“意译”这种说法就是不恰当的,会让人误认为翻译的标准似乎可以有两个。

其实标准应该只有一个,好的译作应该能灵活地运用这两者,一方面不失原意,另一方面能够兼顾译文流畅。

本文在探讨时,会从 “异化”和“归化”两个大的原则下细分讨论。

1. 异化。

这是一种保留原语文化的翻译策略,在翻译中是非常重要的,能够促进文化交流。

例如,书名“浮生六记”,沈复化用了李白的诗句“浮生若梦,为欢几何”,极具本土色彩,里面蕴含的文化意象是西方读者需要用心领会的。

林语堂采用异化策略,他将“浮生六记”直译成“six chapters of a floating life”,并且译本在国外销量很好,可见,外国读者可以接受。

下面探讨的是林语堂在异化策略下,所采用的音译和直译技巧的情况。

(1)音译。

方梦之在《译学辞典》中对音译的定义是,音译“也称转写,即用一种文字符号(如拉丁字母)来表示另一种文字系统的文字符号(如汉字)的过程或结果。

再谈严复的翻译再谈严复的翻译严复译完《天演论》,请⾃⼰的古⽂⽼师吴汝纶作序。

吴汝纶(1840—1903)是桐城派⼤师,他在序中写道:“⾃吾国之译西书,未有能及严⼦者也。

……今西书之流⼊吾国,适当吾⽂学靡敝之时……今西书虽多新学,顾吾之⼠以其时⽂、公牍、说部之词,译⽽传之,有识者⽅鄙夷⽽不知顾,民智之瀹何由?此⽆他,⽂不⾜焉故也。

⽂如⼏道,可与⾔译书矣。

……严⼦⼀⽂之,⽽其书乃駸駸与晚周诸⼦相上下……吾惧其⾇驰⽽不相⼊也。

”(《严复:天演论(附:论⾃由)》,中国画报出版社,2010年第1版,页3—4。

下称画报版《天演论》)在吴汝纶眼中,当时⽂坛,唯以严复之⽂可译西书,可见评价之⾼,但⼜忧其⽂不⼊时学。

谈西学东渐,论中国近代思想史,尤其是启蒙思想史和翻译史,严复是⼀位不能不提及的⼈物。

严复(1854—1921),字⼏道,福建侯官(今福州市)⼈,少时学业中辍,未⾛科举之路,⼗四岁时考⼊福州船政学堂。

严复曾留学英国,期间涉猎⼤量西学理论。

他古⽂功底原本就好,留英回国后⼜师从吴汝纶,故其古⽂愈益漂亮。

通晓汉英两种语⽂,熟悉西⽅哲学社会学科,⾝处民族危亡的年代,急于图国家之强,欲以译书经世,这种种因素相结合,终于促使严复成为晚清民初的翻译⼤家。

(⼀)⽤古⽂翻译关于严复的为⽂和译笔,吴汝纶说“其书乃駸駸与晚周诸⼦相上下”,⽂史学家吴其昌(1904—1944)说:“严复之⽂,学汉魏诸⼦,精深邃密,⽽⽆巨⼤⽓魄。

”鲁迅评《天演论》道,严复为要译书,曾查过汉晋六朝翻译佛经的⽅法,其译著“最好懂的⾃然是《天演论》,桐城⽓息⼗⾜,连字的平仄也都留⼼”(熊⽉之《西学东渐与晚清社会》,中国⼈民⼤学出版社,2011年3⽉版,页560。

下称熊著)。

梁启超批评严复译著《原富》:译⽂太务渊雅,刻意模仿先秦⽂体,不是熟读古书的⼈,颇难索解。

著译是为了将⽂明思想传播到国民之中,⽽不是为了猎取藏⼭不朽的名誉。

但严复写信给梁⽒说:我译书的⽬的,并不是要给学童看,⽽是要给熟读中国古书的⼈看的。

以严复为例,看西学翻译

张红整理

西学翻译的背景和目的:清末民初的西学翻译,无论是甲午战争之前洋务派的翻译活动,还是之后的维新派、革命派的译事活动,其目的很明确——救国强国。

第二次鸦片战争的失败使封建王朝的地主阶级发起了自救的洋务运动,他们认为西方的“船坚炮利”是中国失败的根源,于是主张学习西方造船制炮的技术以强大清朝的军事力量,对内镇压革命,对外兼御外辱。

严复翻译的西学著作及其主张:

1.赫胥黎的《天演论》。

批判中国“天不变,道亦不变”的传统落后思想,指出“天道变化,不主故常”,反对“任天而治”,无所作为,号召在民族存亡的关头要发愤图强,急起直追,不应坐以待毙。

2.斯宾塞的《群学肄言》。

积极主张向西方学习,反对封建专制,产生极大的社会影响。

3.约翰·密尔的《论自由》,严复译作《群己权界论》。

该书宣传功利主义的政治观点是自由竞争原则在道德上的反映,在介绍西方自由学说的同时,“探讨社会所能合法施用于个人的权利的性质和限度。

”

4.孟德斯鸠的《法意》。

借用孟德斯鸠的三权分立学说,抨击君主专制制度,以保障人民的政治权益与自由。

5.约翰·穆勒的《穆勒名学》。

严复认为,“此书一出,其力能使中国旧理什九尽废,而人心得所用力之端”,并在译文按语中大加赞扬,构成他传播西学的重要内容。

6.耶芳斯的《名学浅说》。

7.甄克思的《社会进化简史》,译作《社会通诠》。

他认为近代中国正处在宗法社会而渐入军事社会之际,“当循途渐进,任天演之自然,不宜以人力强为迁变”。

8.亚当·斯密的《国家财富的性质和原因的研究》。

这是西方古典政治经济学第一次被介绍到中国。

严复翻译思想的启示:

1.严复持有“不可译观”,认为翻译“险尘弥多”,反对转译,主张译者通过主动接触学习西方文化。

2.严复提出“信、达、雅”三字为翻译标准。

他认为“信”是翻译的前提与基础,即忠实地反映文本,强调对原文内容的传递,在思想内容、表达方式、感情色彩、风格韵味上与原文保持一致;“达”是翻译的目的,不仅是指在翻译中表达清楚,语言通畅,而且是指“达旨”的“达”,即表现原文的宗旨。

译者需要全文神领,领会于心,不限于文字表层的含义,更要理解文字背后深刻的含义;“雅”是翻译之语体选择,即注意修辞,富有文采,是在“信”与“达”的基础上尽量追求文本的美感。

“信”与“达”表明译文的流畅性与可接受性,“雅”则体现了严复重视读者的思想。

深入了解西方文化的基础上,深入理解文本的基础上进行翻译。

严复翻译理论的局限性:

1.“雅”的局限性。

他认为要做到“雅”,必须用汉以前字法句法,他忽视了语言的发展性,而造成这种片面思想的严重原因就是严复考虑读者面狭窄,仅仅是中国当时的官僚阶层,严复只是针对他们而言。

2.“信”的局限性。

从费米尔的“翻译目的论”的角度来看,应该摒弃原文与译文功能的完全对等的观念,应该强调译文的功能。

决定译者翻译目的的是译文所面向的读者以及译者所处的社会环境中的需要。

严复虽提出“信”,但他本身并未做到这一点,他并未完全忠实于《进化论》文本,而是通过对其进行功能删减与改案,借以阐发自己的政治思想,为当时的

社会需要服务。

对西学传播大师严复的看法:他是近代中国第一个系统介绍西方文化的启蒙思想家,十九世纪未传播西方政治学说的理论家、传播西学的著名翻译家,是中国近代史上不可或缺的历史人物。

他开启了一代学风,影响了一代学人,提供了革命理论。