川崎病冠状动脉扩张病情分析

- 格式:docx

- 大小:4.24 KB

- 文档页数:2

川崎病所致冠状动脉扩张及冠状动脉瘤形成的超声诊断价值目的探讨超声心动图对小儿川崎病侵犯冠状动脉并致冠状动脉瘤形成的诊断价值。

方法回顾性分析2012年9月~2015年1月经临床确诊的川崎病患儿85例的超声心动图检测结果,观察冠状动脉损伤情况。

结果所有患儿中,冠状动脉扩张患儿24例,其中右冠状动脉扩张3例,左冠状动脉扩张8例,双冠状动脉扩张11例,冠状动脉狭窄2例,心包积液3例。

结论超声心动图可以观察冠状动脉的起源、走行、形态、冠状动脉与主动脉的内径的比值及其内的血流,参照KATO冠状动脉造影的四级分法诊断冠状动脉瘤,对典型的川崎病的诊断提供重要的信息,及早发现川崎病所致冠状动脉瘤,有助于川崎病的诊治及预后。

标签:川崎病;冠状动脉扩张;超声心动图川崎病又称皮肤粘膜淋巴综合征,易发生于小儿,目前多认为是一种免疫介导的全身性血管炎,可累及全身微小血管。

病变侵犯冠状动脉时,可引起冠状动脉扩张。

川崎病是我国小儿后天性心脏病的主要病种之一。

可引起多种心血管系统的并发症,如心肌炎、心包炎、心脏瓣膜病以及冠状动脉病变[1],通过分析川崎病患儿的超声心动图图像特点,以提高川崎病的临床诊断准确率。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2012年9月~2015年1月经临床确诊的川崎病患儿85例作为研究对象,其中男56例,女29例,年龄6个月~8岁,平均年龄3.2岁,患儿多以发热、嘴唇皲裂、结膜充血、淋巴结肿大等症状就诊,血常规显示白细胞计数升高、血沉快、C-反应蛋白阳性等,经临床确诊为川崎病,诊断标准符合川崎病的诊断标准。

所选患儿1~2年内均进行随访。

1.2 仪器和方法采用PHILIPS -IE33型超声诊断仪,探头频率3.5~5 MHz及8~3 MHz。

所选患儿均进行超声检查,患儿处于安静状态,不能配合的患儿检查前予以6%水合氯醛口服或灌肠,患儿熟睡后进行检查。

患儿仰卧位,采用经胸超声检查,探查房室结构、大动脉间的走行及毗邻关系,重点观察冠状动脉及其分支的起源及内径,有无狭窄或扩张,内壁是否光滑,是否有血栓形成。

1192河北医药2021年4月第4卷第8期Hedei MedOO1-0002021,Vd43Apr No.8 doi:10・3969/j・issn・1002-7396.2021.06016-论著-川崎病合并冠状动脉病变诊治分析张英谦张翰墨曹亚丽王文露刘倩齐焕军王华【摘要】目的分析川崎病(KD)的临床特征,指导早期诊断、合理治疗,减少冠状动脉病变(CAL)的发生。

方法回顾性分析2019年1月至2013年4月694例KD患儿临床资料,总结其临床特征、KD合并CAL的高危因素、静脉用丙种球蛋白(IVIG)应用时间对ITIG抵抗及CAL发生的影响。

结果KD患儿年龄分布为1个月~11岁,<6岁患儿占92.6%;男:女=409:1;6种主要临床表现中,发热最常见,指端脱皮发生率最低,不完全川崎(iKD)与完全川崎(cKD)比较皮疹、球结膜充血、淋巴结肿大、口腔黏膜改变及肢端肿胀脱皮发生率均明显低于cKD组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

实验室化验指标中中性粒细胞比例(N%)、血红蛋白(Hb)、血沉(ESR)与KD合并CAL的发生独立相关,为CAL发生的独立危险因素。

ITIG无反应型KD发生率为7.05%,发热5d内给予IVIG,产生IVIG抵抗的发生率较6~10d及>14d以上应用组明显升高(P<0.01)。

发热5d内与2~14d给予ITIG组CAL发生率差异无统计学意义(P>0.05),2组CAL发生率与>14d应用组比较明显降低,差异有统计学意义(P<0.01)。

结论KD发病性别无明显差异,主要临床表现中,发热最常见,指端脱皮发生率最低3RD组较cKD组表现除发热外,其他主要表现均明显少于cKD组。

化验检查中Hb减低、N%及ESR升高可作为CAL的独立危险因素。

5d内应用IVIG发生抵抗率增高,且不能降低CAL发生,5~14d应用ITIG CAL发生率最低。

川崎病冠状动脉病变严重程度临床分级及高危因素研究一、综述川崎病(Kawasakidisease,KD)是一种常见的儿童全身性血管炎症性疾病,其主要表现为持续性发热、结膜炎、唇龈炎和手足红肿等。

近年来越来越多的研究表明,川崎病不仅可导致多系统损害,而且还与冠状动脉病变密切相关。

冠状动脉病变是川崎病最严重的并发症之一,严重时可导致心肌梗死甚至猝死。

因此对川崎病冠状动脉病变的临床分级和高危因素的研究具有重要的临床意义。

目前关于川崎病冠状动脉病变的临床分级尚无统一标准,早期研究主要依据冠状动脉造影结果进行分级,将冠状动脉分为轻度、中度和重度病变。

然而这种方法存在一定的局限性,如难以准确评估病变范围、不能动态观察病变进展等。

近年来随着心血管影像学的发展,越来越多的研究开始采用超声心动图等无创检查手段对川崎病冠状动脉病变进行评估。

这些研究发现,超声心动图可以更直观地显示冠状动脉病变的程度和范围,为临床诊断和治疗提供重要依据。

除了临床分级外,研究还发现一些与川崎病冠状动脉病变相关的高危因素。

这些高危因素主要包括:年龄:年龄越小,发生冠状动脉病变的风险越高;性别:男孩比女孩更容易发生冠状动脉病变;发热时间:持续性发热超过5天的患者发生冠状动脉病变的风险较高;血白细胞计数异常:白细胞总数升高或降低的患者发生冠状动脉病变的风险较高;血小板计数异常:血小板计数过高的患者发生冠状动脉病变的风险较高;C反应蛋白水平:C反应蛋白水平升高的患者发生冠状动脉病变的风险较高。

随着对川崎病冠状动脉病变研究的深入,我们对这一疾病的认识逐渐加深。

未来有必要进一步完善川崎病的诊断和治疗方案,提高患者的生活质量和预后。

A. 川崎病的概述近年来随着对川崎病研究的不断深入,临床医生对于该病的认识逐渐提高,治疗方法也在不断完善。

目前临床上采用的川崎病诊断标准主要包括美国儿科学会(American Academy of Pediatrics,AAP)和日本小儿科学会(Japanese Pediatric Society,JPS)共同制定的标准。

2 讨论丁胺卡那霉素和洁霉素联用不管是混和组,先后即时组还是有时间间隔组,出现的严重毒性反应均明显大于两药的各自单用组(P<0.01或P< 0.05);间隔3小时先后给药,先注洁霉素组死亡率明显高于先注丁胺卡那霉素组,提示两药联用的毒性反应似与两药的半衰期有关,丁胺卡那霉素的半衰期为2.2小时左右,而洁霉素的半衰期为4~6小时[3]。

由此可见,丁胺卡那霉素和洁霉素联用出现增毒和给药间隔时间无明显相关性,只要在体内存在的一定药物浓度范围内,两药联用均有一定危险性。

3 参考文献1 朱新波,郑利献.洁霉素与丁胺卡那联用致死三例.温州医学院学报,1998,28(4) 2872 朱新波,胡国新,林丹.丁胺卡那和洁霉素联用对大鼠诱发肌缩、呼吸和血压的影响.温州医学院学报,1998,28(4) 2953 杨藻宸.医用药理学.第3版.北京:人民卫生出版社,1994.836~870(收稿:1998-11-03,修回:1999-03-22)川崎病不同阶段冠状动脉扩张程度探讨何时军川崎病主要危及冠状动脉,在发病的不同阶段冠状动脉的扩张程度不一,目前尚无文献探讨。

为此,笔者对41例确诊的患儿作了这方面的研究,报告如下。

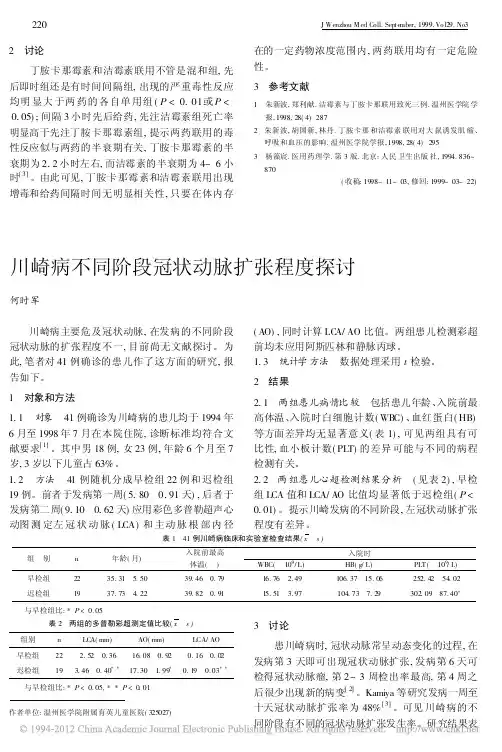

1 对象和方法1.1 对象 41例确诊为川崎病的患儿均于1994年6月至1998年7月在本院住院,诊断标准均符合文献要求[1]。

其中男18例,女23例,年龄6个月至7岁,3岁以下儿童占63%。

1.2 方法 41例随机分成早检组22例和迟检组19例。

前者于发病第一周(5.80 0.91天),后者于发病第二周(9.10 0.62天)应用彩色多普勒超声心动图测定左冠状动脉(LCA)和主动脉根部内径(AO),同时计算LC A/AO比值。

两组患儿检测彩超前均未应用阿斯匹林和静脉丙球。

1.3 统计学方法 数据处理采用t检验。

2 结果2.1 两组患儿病情比较 包括患儿年龄、入院前最高体温、入院时白细胞计数(WB C)、血红蛋白(HB)等方面差异均无显著意义(表1),可见两组具有可比性,血小板计数(PLT)的差异可能与不同的病程检测有关。

川崎病易发生冠状动脉病变,超声诊断很关键1. 引言1.1 川崎病的概述川崎病,又称混合性血管炎,是一种常见的儿童全身性疾病,以全身性微血管炎和中型和小型血管炎为特征。

该病首次由日本医师川崎清于1967年报道,至今仍是临床上的一个难题。

川崎病主要发生在婴幼儿和幼童期,多见于1-5岁男孩。

在中国,川崎病的发病率呈逐年增加的趋势,给儿童健康带来了严重威胁。

川崎病的临床表现多样,包括高热持续不退、皮疹、结膜充血、口腔黏膜炎、手足红肿等,但最严重的并发症是冠状动脉病变。

由于川崎病的发病机制尚不完全清楚,早期的诊断和治疗对避免冠状动脉病变至关重要。

面对川崎病患儿的患病风险,及时的早期诊断和治疗显得至关重要。

通过对川崎病的深入了解和研究,我们能够更好地防范和治疗该疾病,避免其引发更严重的并发症。

而超声诊断在川崎病中的应用无疑也将发挥关键的作用,为医生提供了一种快速、准确、非侵入性的诊断手段,有助于早期发现并治疗冠状动脉病变,降低川崎病患儿的病死率和并发症的发生率。

1.2 冠状动脉病变的危害冠状动脉病变是一种严重的心血管疾病,其危害不可小觑。

冠状动脉是心脏供血的主要血管,一旦发生病变,会造成心脏供血不足甚至缺血,进而引发心绞痛、心肌梗死等严重后果。

冠状动脉病变导致的心肌梗死是世界范围内心血管病的主要死因之一,给患者及其家庭带来巨大的生理和心理负担。

除了心脏供血不足,冠状动脉病变还可能引发心律失常、心力衰竭等并发症,严重影响患者的生活质量。

如果冠状动脉病变持续发展,还可能导致心肌进行性损伤,发展为心肌病变,甚至出现猝死的危险。

及早发现和及时治疗冠状动脉病变是至关重要的。

超声诊断在这一过程中扮演着重要角色,可以帮助医生准确评估病变程度,制定科学有效的治疗方案,提高治疗成功率,减少并发症的发生。

在川崎病患者中,尤其需要重视冠状动脉病变的危害,以便及时干预,保护患者的心脏健康。

1.3 超声诊断在川崎病中的重要性在川崎病的诊断和治疗过程中,超声诊断扮演着至关重要的角色。

川崎病是一种免疫系统疾病,可能导致冠状动脉损伤。

在进行川崎病冠脉增宽筛查时,通常会使用超声心动图来检测心脏是否有异常。

在超声心动图结果中,冠状动脉的正常大小是具有一定范围的。

一般来说,右冠状动脉内径正常值在3-7mm,左冠状动脉内径正常值在4-12mm。

如果超声心动图结果显示川崎病冠脉增宽,通常需要进一步评估是否存在冠状动脉损伤。

川崎病冠脉增宽的标准在不同研究中可能会有所不同。

一般来说,如果川崎病患者的冠状动脉内径大于正常值上限,但仍在一定范围内,可能被视为川崎病冠脉增宽。

轻度增宽可能意味着血管的扩张,而严重增宽则可能表明存在血管损伤或炎症。

在评估川崎病冠脉增宽时,需要考虑多种因素,如患者的症状、体征、病史、家族史以及超声心动图的检查结果。

医生可能会建议进行进一步检查,以确定冠脉损伤的程度,并采取适当的治疗措施。

值得注意的是,川崎病是一种自限性疾病,大多数患者预后良好。

然而,如果冠脉损伤严重或持续存在,可能会影响患者的健康和预后。

因此,早期诊断和适当的治疗对于降低并发症风险至关重要。

总之,川崎病冠脉增宽的标准可能因研究、人群和超声仪器的不同而有所变化。

在评估川崎病患者时,需要结合患者的症状、体征、病史、家族史以及超声心动图的检查结果,进行综合评估。

建议患者在确诊川崎病后,及时就医并遵循医生的建议,以获得最佳的治疗效果。

以上内容仅供参考,更多信息可以咨询专业医生获取。

川崎病并发冠状动脉损害的研究进展川崎病(KD),是儿童常见的全身性非特异性血管炎綜合病症。

其发病原因迄今不明,疾病可以影响整个身体的小血管,尤其是血栓形成、冠状动脉狭窄、心肌梗塞、缺血性心脏疾病和猝死,对患者的生命以及生活质量造成威胁。

在发达国家,该病已成为儿童后天性心脏疾病的首要因素。

本文就川崎病并发冠状动脉损害的有关因素、诊断及治疗进展展开综述,为针对性防治治疗提供依据。

标签:川崎病;冠状动脉损害;研究进展川崎病(KD),又称皮肤粘膜淋巴结综合征(MLCS),是一种以全身血管炎为主要病变的疾病。

可以导致多系统受累,冠状动脉病变(CAL)是急性期最严重的表现,并且与成年后冠脉阻塞和动脉硬化有关。

1川崎病的诊断标准采用日本MCLS研究委员会推荐的诊断标准(2002年2月修订,第5版):①不明原因发热,持续发5d及以上;②肢体末梢循环的改变,包含:手足硬性肿胀急性发作、脚趾和手指的末端充血、甲床皮肤移行处发生膜状脱皮;③两侧球结膜发生充血;④多形性皮疹;⑤口唇发生充血性皲裂,呈现杨梅舌征象,口腔黏膜弥漫性充血;⑥非化脓性颈淋巴结在急性期发生肿大。

若患者具备上述6项中至少5项,则临床诊断为川崎病;若具备上述4项且超声心动检查或心血管造影检查证实了冠状动脉瘤(或者冠状动脉扩张),在除外其他疾病的基础上,也可诊断。

根据超声心动图结果可分为冠状动脉病变(CAL)和冠脉正常(NCAL)。

2川崎病合并冠状动脉病变的有关因素2.1以往研究证明,年龄、地区、种族、自身遗传因素[1-2]、发病到确诊时间、总发热天数、免疫球蛋白应用时间[3]及用量[4]、心律、心脏扩大、血钠、WBC、ALT、AST、LDH、ALB、HS-CRP[5]、EST等均与川崎病有关。

2.2川崎病并发冠状动脉病变的高危因素(Kobayashi评分)2006年Kobayashi 提出了KD并发CAL的高危评分体系,是目前较为公认的KD并发CAL的评分指标:①血钠≤133mmol/L(2分);②AST≥100IU/L(2分);③血中性粒细胞》80%(2分);④IVIG开始治疗时间在病程4d以内(2分);⑤CRP≥100mg/L(2分);⑥外周血白细胞计数WBC≥12×109/L(1分);⑦血小板计数≤300×109/L;(1分)。

2022川崎病合并冠状动脉损害的研究进展(全文)川崎病(Kawasaki disease,KD)是一种通常发生在婴幼儿童的、未知病因的血管炎症,尽管病因不明,但普遍认为自身免疫、感染及遗传易感性是该病的重要参与因素[1]。

KD很少发生于成人,病程以自限性为主,发热和急性炎症表现多见,病程平均持续12 d而无须特殊治疗[2]。

然而,患有KD的儿童有严重的心血管并发症的风险。

患者的预后与冠状动脉瘤(coranary artery aneurysm,CAA)瘤体的大小和持续时间等均密切相关,病变严重的患者管腔内可见血栓形成或内膜增厚,可导致冠状动脉狭窄,造成心肌缺血、梗死,甚至猝死[3]。

日本循环学会(JCS)联合日本心脏外科学会(JSCS)2020年共同发布了《川崎病心血管后遗症的诊断和管理指南(JCS/JSCS 2020)》,系统介绍了KD心血管后遗症的诊疗和管理新进展[4]。

本文总结性回顾了KD合并冠状动脉损害(coronary artery damage,CAD)的评估、诊断、治疗和远期管理及随访等方面的临床研究进展,以期为改善患者预后提供更多资料。

1 定义和流行病学早期KD主要表现为无动脉粥样硬化性的坏死性全动脉炎,炎性细胞的浸润冠状动脉可导致动脉中膜和内膜弹性层的破裂及坏死[5]。

尽管目前静脉应用人免疫球蛋白(intravenous immunoglobulin,IVIG)治疗KD已经较为广泛,但我国KD急性期发生CAD的发生率仍较高。

近期的一项流行病学调查,纳入2013—2017年上海地区的50家医院确诊的4 452例KD患儿,结果提示IVIG的应用率高达97.0%,8.4%患者表现为IVIG抵抗,9.1%患者表现为CAD,2.7%表现为CAA,0.7%表现为巨大冠状动脉瘤(giant CAA,GCAA)[6]。

2 CAD表现研究发现,CAD多位于心外膜冠状动脉中,最常见于左前降支近端和右冠状近端,其次为左主干冠状动脉、回旋支冠状动脉和右冠状动脉远端[7]。

川崎病冠脉扩张标准川崎病是一种儿童常见的全身性血管炎症性疾病,最常见的并发症之一就是冠脉扩张。

川崎病的发病机制尚不完全清楚,但是冠脉扩张是其重要的临床表现之一。

冠脉扩张是指冠状动脉的管腔扩大,导致血管壁变薄,血管弹性降低,容易形成动脉瘤,从而增加了冠脉破裂的风险。

因此,对于川崎病患儿的冠脉扩张标准十分重要。

首先,对于川崎病患儿的冠脉扩张标准,我们需要明确其诊断标准。

根据国际川崎病研究会的标准,冠脉扩张可分为轻度、中度和重度三个等级。

轻度冠脉扩张是指冠状动脉内径Z评分达到2.5-2.9倍标准差,中度冠脉扩张是指Z评分达到3.0-3.9倍标准差,而重度冠脉扩张则是指Z评分达到4.0倍标准差以上。

通过对冠脉扩张的等级进行准确的划分,可以更好地指导临床治疗和预防工作。

其次,对于川崎病患儿的冠脉扩张标准,我们需要关注其影响因素。

川崎病患儿的冠脉扩张受到多种因素的影响,包括年龄、性别、发病时间、治疗措施等。

一般来说,年龄越小、男性、发病时间越短、未接受足够治疗的患儿,其冠脉扩张的风险越大。

因此,在临床工作中,我们需要根据患儿的具体情况,综合考虑这些因素,及时进行评估和干预。

此外,对于川崎病患儿的冠脉扩张标准,我们需要重点关注其临床意义。

冠脉扩张不仅增加了冠脉破裂的风险,还可能导致心肌梗死、心律失常等严重后果。

因此,及时发现和评估冠脉扩张,对于预防并发症的发生至关重要。

在临床工作中,我们需要密切监测患儿的心血管状况,及时进行相关检查和治疗,最大限度地降低冠脉扩张带来的风险。

综上所述,川崎病患儿的冠脉扩张标准是临床工作中的重要内容。

通过准确的诊断标准、全面的影响因素分析和深入的临床意义探讨,我们可以更好地指导临床实践,提高川崎病患儿的治疗水平,降低并发症的发生率,为患儿的健康保驾护航。

希望本文能够对相关临床工作者有所帮助,促进川崎病患儿的全面管理和治疗。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

川崎病冠状动脉扩张病情分析

导语:日常的生活当中,很多的疾病都是原因平时不注意造成的,特别是有很多的朋友们,经常会发现自己患上了患疾病冠状动脉扩张,大多数会造成身体

日常的生活当中,很多的疾病都是原因平时不注意造成的,特别是有很多的朋友们,经常会发现自己患上了患疾病冠状动脉扩张,大多数会造成身体方面的痛苦,甚至会影响到自己的身心发育,那么接下来的文章,我们就来一起了解一下该怎么办?

川崎病在医学上称为血管炎综合征,在最近的几年,发病率越来越高了,特别是两岁到四岁的男孩。

这个病最大的危害就是会损伤到冠状动脉,是小儿冠状动脉病变的主要原因,每到一年的8月份左右,家长都应该特别的警惕这个毛病。

第1步

2治疗这个川崎病的首选药物就是阿司匹林,因为此药有抗炎、抗血小板作用。

如果是在急性期,应该口服剂量为30-100mg/kg。

当孩子在烧退了以后,可以减量到3-5mg/kg。

每日1次,一般要持续用药达2个月,如果孩子已经损害了冠状动脉,就应该在医生的指导下服用药了。

3当川崎病发展到了冠状动脉扩张,需要注射静脉丙种球蛋白(IVIG),不过现在生活条件好了,一般都是在患者发现病情的早期就开始静脉注射。

根据冠状动脉的扩张程度,一般恢复需要30到60天才可恢复正常。

第3步

注意事项:

因为川崎病的发病人群多数是孩子,所以在孩子小时候,家长一定预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。