60例慢性硬膜下血肿钻孔引流术的临床体会

- 格式:pdf

- 大小:249.87 KB

- 文档页数:1

98例慢性硬膜下血肿钻孔引流术治疗体会作者:宋世伟文陆林王智达来源:《中国医药导报》2008年第13期[摘要] 目的:探讨慢性硬膜下血肿钻孔引流术后并发症的原因及相应治疗措施。

方法:对1997年3月~2006年3月用钻孔引流术治疗的慢性硬膜下血肿98例进行回顾性总结。

结果:治愈87 例,发生并发症11 例,其中继发性颅内血肿4 例,张力性气颅2 例,脑脊液漏2例,癫痫发作2例,死亡1例。

结论:钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿方法简单有效,创伤小,治愈率高。

[关键词] 慢性硬膜下血肿;钻孔引流术;体会[中图分类号]R651.1+1 [文献标识码]C [文章编号]1673-7210(2008)05(a)-165-01我院1997年3月~2006年3月采用钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿(CSDH) 98 例,其方法简单有效,创伤小,治愈率高,但仍有少数患者出现严重的并发症,现总结如下:1资料与方法1.1一般资料本组98例CSDH,男性58 例,女性40例,年龄37~80岁,平均年龄61 岁,其中有明确外伤史者77例,否认有头部外伤史21 例;病史2周~5 个月,均经头部CT扫描或MRI 确诊;血肿量50~150 ml,其中双侧血肿18 例。

1.2临床症状不同程度头痛、头昏者81例,恶心、呕吐者4 例,肢体偏瘫6例,意识障碍者3 例,不同程度精神及智能障碍者9 例,记忆力下降者5 例,大小便失禁6 例,有脑膜刺激征5 例,一侧病理征阳性者3 例。

1.3 影像学检查全组病例,术前均行头颅CT 检查,血肿显示为颅板下新月形不同密度影,其中,低密度33例,等密度11例,混杂密度54 例,等密度者均行头颅CT 增强扫描确诊;血肿位于额颞部45例,额颞顶部21例,额颞顶枕部14例,双侧额颞部3例,双侧额颞顶部15例;血肿量为50~150 ml ,平均119 ml;其中中线结构移位16 例,脑中线结构移位0.6~2.0 cm。

慢性硬膜下血肿钻孔引流术后并发症临床分析标签:慢性硬膜下血肿;钻孔引流术;并发症慢性硬膜下血肿(chronic subdural hematoma,CSDH)为神经外科常见病,颅骨钻孔引流术(burr-hole irrigation and drainage,BHID )是治疗CSDH常用且有效的方法,但术后并发症却不少见。

现将我院2006年4月至2013年07月行术后15例并发症进行回顾性分析,报道如下:一、对象与方法1.一般资料:男11例,女4例,年龄42~83岁,平均63.3岁。

病史3周至11个月,有明确头部外伤史10例。

2.临床表现:头痛、头昏l1例,意识障碍6例,精神症状5例,肢体不同程度偏瘫l5例,昏迷伴一侧瞳孔散大2例。

3.影像学检查:全组均行头颅CT扫描或MRI扫描确诊。

单侧血肿l4例,双侧血肿1例;其中血肿呈高密度2例,低密度2例,等密度或混杂密度5例;血肿位于额颞區5例,位于额颞顶区4例,位于额颞顶枕区6例。

血肿量64~130 ml,其中>l00 ml 2例,平均67 ml。

4.治疗:全组病例于首次术后8小时至4个月复查头颅CT。

分别出现以下并发症:①血肿复发2例;②张力性气颅2例;③硬膜下积液5例;④对侧硬膜下血肿1例;⑤局部脑损伤症状2例;⑥同侧硬膜外血肿1例。

再次采用钻孔引流术13例。

术中缓慢放出淤血或积液,将剪有侧孔的软硅胶管置入血肿腔,各方向生理盐水反复冲洗直至冲洗液清亮,于血肿腔后方向前上方留置引流管,尽量之于血肿前缘。

明胶海绵填塞骨孔,用等量盐水填充血肿腔。

引流管切口引出,缝合头皮并固定引流管;对侧硬膜下血肿2例行骨瓣开颅血肿清除术,术中清除血肿,见脑组织无挫伤水肿,缝合硬膜,骨瓣复位;局部脑损伤2例,保守治疗后恢复。

各术式后均于48—72h内拔除引流管。

其中张力性气颅2例均于额部钻孔排气,等量盐水置换填充。

二、结果再次钻孔及骨瓣开颅术后2~3 d复查头颅CT示血肿及气体基本消失。

World Latest Medicne Information (Electronic Version) 2016 Vo1.16 No.65194·经验交流·改良钻两孔置管引流术治疗慢性硬膜下血肿的的临床体会韩拥胜 (江苏省泰州市姜堰中医院,江苏 泰州 225500)摘要:目的探讨采用改良钻两孔置管引流术治疗慢性硬膜下血肿的疗效和体会。

方法将近年来64例慢性硬膜下血肿患者分为观察组和对照组,分别采用改良钻两孔置管引流术和常规钻单孔手术治疗,观察和分析疗效和体会。

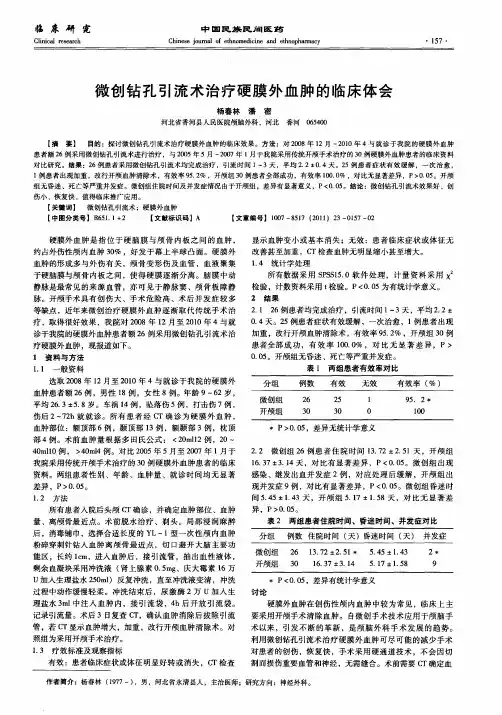

结果两组在手术时间、术中出血量和总有效率方面比较,无显著差异(P>0.05);在并发症率、住院时间和复发率方面比较,差异显著(P<0.05)。

结论采用改良钻两孔置管引流术治疗慢性硬膜下血肿,创伤轻、恢复快、并发症少、复发率低,是一种操作简便、安全有效的手术治疗方法。

关键词:改良钻两孔;置管引流;慢性硬膜下血肿;疗效;体会中图分类号:R45 文献标识码:B DOI:10.3969/j.issn.1671-3141.2016.65.1570 引言慢性硬膜下血肿(CSDH)是脑外科常见病和多发病之一,其发病机制和出血来源目前尚不清楚,可能为相对独立于颅脑损伤之外的疾病。

CSDH好发于50岁以上的老年人,一般为轻微惯性外力作用,加上老年人的脑萎缩造成颅内空间相对较大,静脉损伤出血积聚在硬脑膜下腔,形成慢性血肿,压迫脑组织,必须手术行血肿引流[1]。

临床上常使用的术式有单孔、两孔和骨窗等,疗效各有千秋。

近年来,我们采用钻两孔置管引流术治疗慢性硬膜下血肿的患者,取得了很好的疗效,现总结分析,并报告如下:1 资料与方法1.1 一般资料。

选择我院脑外科2012年1月至2016年3月间收治的慢性硬膜下血肿患者64例,作为研究对象。

其中男性41例,女性23例;年龄34~84y,平均(59.7±7.5)y;病程28天~8月,平均(2.7±1.3)月。

钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿36例体会目的探讨慢性硬膜下血肿(CSDH)钻孔引流术的技巧,总结其治疗效果。

方法回顾性分析经钻孔引流术治疗的36例CSDH的临床特点、手术方法及效果。

结果36例均一次手术治愈,随访无复发。

结论钻孔引流术是治疗CSDH的有效方法,采用适当手术技巧可以缩短手术时间、减少并发症、提高治愈率。

标签:慢性硬膜下血肿钻孔引流术慢性硬膜下血肿(CSDH)是临床常见病、多发病,随着CT、MRI设备的普及,诊断旅率明显提高,经及时治疗后,大都效果良好。

钻孔引流术是大家熟悉和公认的手术方法[1],操作并不复杂,但手术细节上各有不同,关系到治疗效果。

现将我们的治疗体会总结报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组CSDH 36例,男30例,女6例,年龄46~81岁,平均62岁。

有头部无伤史者25例,受伤至发病时间4周~3个月。

手术局麻22例,基础+局麻14例。

1.2 临床表现头痛、恶心24例,智力障碍及精神异常3例,浅昏迷3例,脑疝1例,合并高血压者9例。

1.3 影像资料均经CT或MRI检查,大部分位于额、颞、顶部,少数延至枕部,其中双侧血肿10例,密度不均者14例。

1.4 方法(1)取仰卧位,头偏向健侧:双侧血肿不等大者,先钻血肿大侧。

以血肿最厚处为钻孔点,常规画线、消毒、铺巾、局麻,切口4cm,牵开后用开颅钻钻孔,先将硬膜切“-”字口,流出部分血肿,缓慢降低颅压,再切成“+”字口,将12号脑室引流管轻柔插至血肿最低处,用注射器先抽尽血肿,然后冲洗至颜色变浅,对于影像表现液化不全或有分隔者,要向血肿周边多方向插管、抽吸。

(2)抽吸、冲洗完毕后,将引流管头端置于血肿额侧,将颅骨钻孔处用明胶海绵填塞,缝合切口,固定引流管,用注射器从引流管尾端注水-抽气交替进行,将血肿腔气体置换出来,接常压闭式引流装置,暂夹闭。

(3)回病房后,调整引流装置高度使血肿腔保持零压力为宜,不要过度负压。

允许病人翻身、起坐,适当加大补液量,不用脱水剂。

钻孔引流术治疗38例慢性硬膜下血肿的临床护理体会目的:总结钻孔引流手术治疗慢性硬膜下血肿的临床护理体会。

方法:对38例慢性硬膜下血肿病人的护理经验进行。

结果:术前做好各项准备工作,给予患者心理支持护理。

术后加强基础护理、严密监测各项生命体征、做好引流管护理。

结论:做好围术期护理是钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿取得成功的基础和保证。

标签:钻孔引流术;慢性硬膜下血肿;护理体会慢性硬膜下血肿是临床常见的颅内血肿之一,具体是指位于硬脑膜与蛛网膜的血肿。

该病好发于老年人和小儿,约占颅内血肿的10%,多由轻微头部创伤引起[1]。

我科近年来共收治慢性硬膜下血肿病人38例,经钻孔引流手术治疗及精心护理后取得较满意的疗效,现将临床护理体会报告如下:1对象与方法1.1临床资料:本组35例慢性硬膜下血肿患者,男26例,女12例。

年龄53岁—85岁,平均年龄69岁。

30例有明确头部外伤史,3例有轻微头部外伤史,另5例无外伤史,35例为单侧血肿,3例为双侧血肿。

临床表现:头痛、呕吐、偏瘫、失语、视物模糊、肢体无力、记忆力减退、精神异常、同向性偏盲及视乳头水肿等。

其中合并糖尿病6例,高血压19例,冠心病5例。

所有患者均经头部CT扫描检查确诊为慢性硬膜下血肿,CT显示呈低密度影或等密度影,血肿量最少68ml,最多182ml。

治疗方法:38例患者均行钻孔引流术,术后患者的临床症状均明显缓解,随防3个月均未出现血肿复发。

1.2护理方法术前护理:做好各项术前准备工作,给予患者心理支持护理。

术后护理:加强基础护理、严密监测各项生命体征、做好引流管护理。

2讨论2.1术前护理2.1.1术前准备:部分患者入院时伴有呕吐、剧烈头痛等颅内压升高的征象,容易发生神志不清、脱水、脑疝等严重并发症。

且入院后因不熟悉医院环境,容易发生跌倒或摔伤,容易发生意外。

因此,护士应嘱咐患者术前应尽量卧床休息、禁止随处走动。

护士应密切观察患者的意识、瞳孔及各项生命体征,并做全面、详细的记录。

钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿的临床效果目的探讨钻孔引流术对慢性硬膜下血肿治疗的疗效与安全性。

方法选取2017年2月~2018年2月我院收治的慢性硬膜下血肿80例患者,采用随机数字表法分为对照组(40例)和实验组(40例),分别应用小骨窗开颅术和钻孔引流术。

治疗7 d后,比较两组治疗前后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)和格拉斯哥昏迷(GCS)评分,观察两组手术时间、血肿清除率和并发症发生率。

结果治疗前后两组的GCS和NIHSS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后GCS和NIHSS评分明显低于治疗前(P<0.05);实验组手术时间明显短于对照组(P<0.05);实验组术后血肿清除率高于对照组(P<0.05);实验组的并发症总发生率明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

结论钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿效果较好,可明显降低GCS和NIHSS评分,有效缩短手术时间,提高血肿清除率,降低并发症发生率,值得临床推广应用。

[Abstract] Objective To investigate the efficacy and safety of drilling and drainage in the treatment of chronic subdural hematoma. Methods A total of 80 patients with chronic subdural hematoma in our hospital from February 2017 to February 2018 were selected and divided into control group (40 cases)and experimental group (40 cases)according to random number table method. The control group was used small bone window craniotomy and the experimental group was used drilling drainage. After treatment of 7 d,the NIHSS and GCS scores of the two groups before and after treatment were compared,and the operative time,hematoma clearance rate and incidence of complications were observed in the two groups. Results There was no significant difference in GCS and NIHSS scores between the two groups before and after treatment (P>0.05). After treatment,GCS and NIHSS scores were significantly lower than those before treatment (P<0.05),and the operation time of the experimental group was significantly shorter than that of the control group (P<0.05);the postoperative hematoma clearance rate in the experimental group was higher than that of the control group (P<0.05),and the total incidence of complications in the experimental group was significantly lower than that of the control group,the differences were statistically significant (P<0.05). Conclusion The effect of drilling and drainage in the treatment of chronic subdural hematoma is better. It can obviously improve the score of GCS and NIHSS,shorten the operation time,improve the clearance rate of hematoma,and reduce the incidence of complications. It is worth popularizing.[Key words] Drilling and drainage;Subdural hematoma;Operation time;Hematoma clearance rate;Incidence of complications隨着年龄的增长,生活环境的复杂化,慢性硬膜下血肿的发病率也相应提高。

改良硬膜下血肿钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿效果分析发布时间:2022-11-25T11:20:28.215Z 来源:《医师在线》2022年7月13期作者:严旭[导读]改良硬膜下血肿钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿效果分析严旭(江苏盛泽医院神经外科;江苏吴江215228)目的:以确诊慢性硬膜下血肿且行外科手术患者为对象,探讨患者的改良钻孔引流术效果。

方法:自2019.4开始研究,在2022.4结束研究,筛选慢性硬膜下血肿疾病,以行外科手术治疗、全程配合研究患者为对象,患者共60例,参与抽签并分组。

一组患者30例,称作常规组;一组患者30例,称作改良组;上述组别依次进行常规钻孔引流术、改良钻孔引流术,均在医院完成手术及术后康复。

结果:指标是手术有效率、并发症率,改良组、常规组进行比较,均可见差异且前者更优(P<0.05)。

结论:硬膜下血肿以手术为首选方案,改良钻孔引流术的疗效、预后更优。

关键词:外科手术;研究;慢性硬膜下血肿;引流术;预后;疗效慢性硬膜下血肿是神经外科常见病,在所有硬脑膜下血肿患者中占四分之一,在所有颅内血肿患者中占十分之一[1]。

外科手术是该病首选方案,引流术近年来应用频繁,但有常规及改良两种类型[2]。

此次研究重点分析慢性硬膜下血肿的引流术,探讨改良手术的价值,报道如下。

1·资料与方法1.1临床资料研究时间2019.4-2022.4,涉及患者60例,均确诊慢性硬膜下血肿,经抽签分为常规组,改良组。

常规组:涉及性别是男:女,是18、12(例);涉及年龄有小、大、均值,是54、77、65.5(岁);涉及病程有短、长、均值,是0.5、5.0、2.75(月)。

改良组:涉及性别是男:女,是19、11(例);涉及年龄有小、大、均值,是54、76、65.0(岁);涉及病程有短、长、均值,是0.5、4.5、2.5(月)。

资料比值一致,均无差异(P>0.05)。

1.2方法此次参与研究的常规组、改良组均采用不同手术方案,前者是常规钻孔引流术,后者是改良钻孔引流术,术前禁食禁饮要求、术后密切监测内容一致。

慢性硬膜下血肿78例临床治疗体会摘要】目的:探讨治疗慢性硬膜下血肿的方法,并观察其疗效,总结慢性硬膜下血肿治疗经验。

方法:我院2012年1月至2014年12月收治78例慢性硬膜下血肿患者,在局麻或者全麻+监护下,采用单孔钻颅外引流或者开颅血肿清除术,并对患者术后随访2~6个月,观察疗效。

结果:78例患者有1例血肿机化患者拒绝开颅手术出院,1例全麻下行开颅机化血肿清除术,2例行保守治疗,其余74例患者均采用单孔钻颅外引流,取得满意效果,无死亡病例,并发症少且轻微。

结论:慢性硬膜下血肿治疗方法有保守治疗、钻孔引流术、骨瓣开颅术等,术前选择合适的治疗方法是治疗的关键。

【关键词】慢性硬膜下血肿;治疗体会;手术方式选择【中图分类号】R651 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)14-0117-02慢性硬膜下血肿约占颅内血肿的10%,占硬膜下血肿的25%[1],为神经外科常见病和多发病。

目前治疗慢性硬膜下血肿方法有保守治疗、钻孔引流术、骨瓣开颅术等,术前手术方式选择尤为重要,我院自2012年1月至2014年12月对收治的78例慢性硬膜下血肿患者采用保守治疗、钻孔引流术、骨瓣开颅术,取得了良好效果,现报告如下。

1.资料与方法1.1一般资料收集我院2012年1月至2014年12月住院治疗的慢性硬膜下血肿患者78例,其中男51例,女27例;年龄17~80岁,平均52.7岁;有明确外伤史56例,外伤到发病时间3个月至1年余。

有高血压病史9例,有糖尿病史4例,肾功能不全2例,膀胱肿瘤病史1例。

1.2临床表现本组病例患者均出现一定临床症状,行头颅CT检查后住院治疗,其中表现头痛、头晕者52例,恶心、呕吐者21例,表现不同程度肢体偏瘫、麻木者14例,言语不清4例,嗜睡6例,昏睡3例。

1.3影像学检查所有患者术前均行头颅CT检查,多显示位于额颞顶部硬膜下新月形占位性病变,呈混杂密度、等密度或者低密度,单侧血肿者59例,双侧血肿者19例,血肿量约50~160ml,多为60~120ml。

慢性硬膜下血肿钻孔引流术后护理体会

梁小燕

【期刊名称】《中华临床医学杂志》

【年(卷),期】2008(009)011

【摘要】慢性硬膜下血肿常见于老年患者,并有头颅外伤史,常在伤后3周以后出现多变的神经系统症状,表现有头痛、呕吐、反应迟钝,智力减退,行为怪异、精神症状,大小便失禁,肢体偏瘫,癫痫发作,视力减退或复视、共济失调、眼底视乳头水肿等。

随着病情的进一步发展,可出现昏迷、脑疝甚至死亡,早期发现后及时处理可在很大程度上改善预后,而钻孔引流术是慢性硬膜下血肿的首选方法,现将我科自2007年1月-2008年7月共14例术后患者的护理体会介绍如下。

【总页数】1页(P71)

【作者】梁小燕

【作者单位】浙江省台州市路桥区第三人民医院住院部,317000

【正文语种】中文

【中图分类】R651.15

【相关文献】

1.慢性硬膜下血肿微创引流术后护理体会

2.颅骨缺损及慢性硬膜下血肿钻孔引流术后不使用抗生素治疗49例体会

3.改良钻孔引流术治疗中老年慢性硬膜下血肿的临床体会

4.慢性硬膜下血肿钻孔引流术后并发症防治体会

5.阿托伐他汀辅助治疗慢性硬膜下血肿钻孔引流术后脑膨胀不良的临床体会

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

钻孔引流治疗慢性硬膜下血肿目的探究钻孔引流法针对慢性硬膜下血肿的疗效。

方法回顾分析50例均采取钻孔引流术对慢性硬膜下血肿进行治疗的病例。

结果手术后,患者经复查,CT显示颅内血肿明显好转,其临床反应显著改善或者消失,手术后4个月进行复查,2例重新出现血肿,疗效满意。

结论在治疗慢性硬膜下血肿的方法中,钻孔引流术是较为优良的方法,而且于基层医院中也容易进行推广。

标签:钻孔引流术;慢性硬膜下血肿;疗效在脑部受损所造成并发症之中,慢性硬膜下血肿是较为普遍的一种,其患者大多数是老年群体,经过研究发现,慢性硬膜下血肿部位常出现在额叶、顶叶,临床病症多为头疼,颅腔内压强增大而导致呕吐,少部分病人会呈现呆滞症状,极少部分患者呈现偏瘫等神经系统病症。

今以2014年8月~2015年9月我院所治疗的50例初次入院病例,通过对照钻孔引流法和常规药物疗法得出前者治疗效果较为满意,现总结如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2014年8月~2015年9月我院所治疗的慢性硬膜下血肿患者初次入院病例50例,男24例,女26例。

年龄44~85岁,平均年龄66.2岁。

其中46例有颅部受损史,4例没有明显的受损历史。

观察组男13例,女12例,平均年龄(65.2±1.53)岁。

对照组男13例,女12例,平均年龄(66.8±1.45)岁。

所有组别对于其身体素质、患病历史、以及血肿程度、血肿出现位置进行对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 临床表现两组对象总体来看,语言表达含糊18例、走路不稳定16例、意识有碍7例、记忆下降4例、眩晕5例。

1.3 病例选择标准纳入标准:经过确诊,患者暂时意识清醒,没有心血管疾病。

排除标准:本人不愿配合,亲属反对,或者患有重度基础疾病。

1.4 统计学方法采用SPSS 13.0统计学软件对数据进行处理,计量资料以“x±s”表示,采用x2检验;计量资料采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

60例慢性硬膜下血肿钻孔引流术的临床体会

发表时间:2011-11-01T11:07:28.017Z 来源:《中外健康文摘》2011年第22期供稿作者:聂劲林肖晶

[导读] CSDH有明显颅脑外伤史,出现颅内压增高及局限性体征时,诊断并不困难。

聂劲林肖晶(湖北省随州市中心医院神经外科 441300)

【中图分类号】R651.5+1【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2011)22-0300-02

【摘要】慢性硬膜下血肿(CSDH)在颅脑损伤中并不少见,诊断一般并不困难,颅脑CT扫描是最简单安全的诊断方法。

钻孔引流术(BHID)是目前治疗CSDH的最有效方法,本组60例,CSDH经行BHID治疗,痊愈58例,死亡2例,对CSDH病人应提高认识,视为急危症病人,采取急诊手术,术后病情观察,并发症及时处理,仍是提高CSDH愈后的关键所在。

【关键词】硬膜下血肿钻孔引流体会

慢性硬膜下血肿(CSDH)是一种常见的神经外科疾病,尤以中老多见,是中老年一种可治愈性疾病[1]。

我科从2004年至2009年对CSDH 60例行钻孔引流术(BHID)均取得满意效果。

临床资料

1.一般资料:男46例,女14例,年龄48天至80岁,其中50岁以上51例,有明确的头部外伤史32例,外伤距手术时间20天至5年。

2.症状和体征:头痛、头晕、恶心、呕吐50例,肢体不同程度瘫痪21例,智能障碍和精神异常38例,昏迷伴一侧瞳孔散大1例。

3.头颅CT扫描:全组病例术前均行头颅CT检查,双侧血肿21例,单侧血肿39例,均有脑室受压,中线结构移位,为低密度或混杂密度。

治疗方法及预后

60例采用钻孔引流术,52例在局麻下手术,3例意识障碍和1例28天患儿采用全麻手术,血肿最少30ml,最多250ml,术后引流量,最少50ml,最多300ml,引流一般2-3天拔管。

治愈58例,死亡2例,一例死于继发性颅内血肿,一例术前脑疝致呼吸衰竭,术后继发坠入性肺炎死亡。

术后并发硬膜下积液2例,保守治疗痊愈,术后血肿复发1例,再次行钻孔引流而痊愈。

讨论

CSDH有明显颅脑外伤史,出现颅内压增高及局限性体征时,诊断并不困难。

对不能回忆曾有头部外伤史,年龄在50岁以上,出现精神症状和智能障碍者应首先想到此病[2]。

及时行头颅CT检查,颅脑CT扫描是最方便、简单、安全、准确可靠的诊断方法。

CSDH的非手术治疗已基本废弃。

当病人一旦出现临床症状则多需手术。

其发病率在颅脑外伤中占10%,占颅内血肿的10%。

颅骨钻孔置管冲洗引流是CSDH的最佳治疗方法。

CSDH多系头部外伤致桥静脉或其他脑表面静脉撕裂缓慢出血所致,出血后的凝血块使硬膜内层发生非特异性炎症,继而出现凝血机制障碍及纤溶亢进是血肿液化并逐渐扩大的病理生理基础。

血肿逐渐增大,引起慢性颅内压增高,甚至发生脑疝,危及生命。

本组病例入院时均有颅内压增高表现,一例入院发生脑疝致呼吸衰竭,术后并发肺炎死亡。

陈建良等报告CSDH误诊率40%,其中多数被误诊为脑梗死[3]。

本组2例误诊脑梗死而收住内科,治疗病情加重而行头颅CT检查确诊,最后行钻孔引流术而痊愈。

术后常见并发症有:1.继发颅内血肿,本组发生1例与术者操作汛信号磁针引流管插入脑实质损伤脑组织有关。

预防的方法是术中创面彻底止血,必要时扩大骨孔止血,选用8-10号质软的导尿管作冲洗引流,操作轻,冲洗缓慢,若发现管中有脑组织溢出应退出引流管改变方向冲洗,观察有无活动出血,术后一旦发现患者神志障碍加重,症状不改善或改善后又恶化,癫痫发作,出现新的神经系统症状,引流管有新鲜血液或破碎脑组织,应复查头部CT明确原因,及时采取相应措施。

2.硬膜下积液:术后复查头颅CT,2例发现硬膜下积液,无占位效应,可能与老年人脑组织复位慢,复查时间短有关,而3个月后复查,头颅CT提示积液吸收,说明CSDH引流术后出现的积液可等待自行吸收,亦不会引起血肿复发。

3.血肿复发:本组发生1例,为术后复查时发现,复发原因:(1)血肿腔内血凝块或纤维有关的物质未彻底冲洗出。

(2)脑组织复位困难,创面再出血有关。

预防复发的关键是术中更换引流管方向冲洗,将血肿腔内陈旧性积血冲洗至清亮液止,同时观察有无活动渗血,可用稀释双氧水液冲洗止血,对复发性血肿考虑为冲洗不彻底复发,就再次钻孔引流,若有包膜存在则采用开颅骨瓣切除血肿包膜。

血肿腔冲洗后复发率显著降低,是因为冲洗清除了未完全液化的血块,清除了纤维蛋白降解产物和纤溶物质,阻止了纤维蛋白的溶解,减少血肿外膜再出血的机会,有利于血肿腔的闭合并避免复发。

参考文献

[1]赵宗位,连正华,章翔,CSDH术前MRI和闭式引流与血肿复发的关系,国外医学、精神病学、神经外科学分册,1998.5:280.

[2]常义,龙盱西,黄兰绮等,慢性硬膜下血肿若干问题探讨,中华神经杂志,1990.2:117.

[3]陈建良,易善楚,慢性硬膜下血肿的某些进展,国外医学,神经病学,神经外科学分册,1987.4:182-185.。