花鼓戏研究综述 新

- 格式:docx

- 大小:47.17 KB

- 文档页数:9

戏曲文化河东,历史文化悠久,有“戏曲之乡”之美誉。

早在金元时期,院本、杂剧在这里的演出非常繁盛,故至今这里地上、地下保存有大量珍贵的戏曲遗存,且不断有新的发现,为戏曲史研究提供了十分珍贵的资料。

稷山马村、化峪、苗圃三地金墓戏剧砖雕,永乐官潘德冲石椁线刻杂剧图、万荣孤山风伯雨师庙元代舞台残柱刻字,运城西里庄金元墓戏曲壁画,垣曲、芮城、运城、闻喜等地出土的汉代百戏乐舞俑等等,更显示了古河东早期戏曲的风貌和原型。

明清以来,梆子戏、眉户、道情、线戏等许多富有韵味的小剧种又在此蓬勃兴起。

第一节、河东戏曲研究现状一、蒲剧研究1、发展史的研究墨遗萍《蒲剧小史》和《蒲剧史魂》。

行乐贤、李恩泽《蒲剧简史》、《运城文史资料》1991年3期《蒲剧春秋》载有《蒲剧发展史》。

2007年出版的《蒲州梆子志》,分综述、图表、志略、人物四大部类,对蒲剧的发展历史、现状、剧目、舞台艺术及人物传记史料进行了广泛深入的调查研究,是迄今为止研究蒲剧资料最为翔实的志书。

2、剧本的整理、研究临汾地区三晋文化研究会编《蒲州梆子传统剧本汇编》20集收入197个剧本。

山西省戏剧研究所整理了《山西地方戏曲汇编》,其中第二、第七、第八集为蒲州梆子专集,收录剧本26个。

1959年10月山西省晋南戏剧协会刊印《晋南戏曲剧本选》,选录了流行于晋南的各剧种最有代表性的优秀剧本,其中有6个蒲剧剧本。

临汾蒲剧院1982年编印《剧目汇编》收录了14个传统折子戏剧本和1个现代戏《巧劝父》。

1983年运城行署文化局编印《蒲剧传统剧本选》收录24个。

1985年运城行署文化局编印《河东剧作选》,选录全区1984年创作的10个优秀剧本。

1992年由崔浩、任国成等编《河东优秀剧作选》,收录运城地区1979年至1990年各演出团体创作上演的现代戏、新编古装戏和改编传统剧14个。

《蒲州梆子剧目辞典》统计有1400多个剧目。

《中国梆子戏剧目大辞典》也收录了一些剧目。

3、研究刊物专门的刊物:《蒲剧艺术》1980年10月创刊以来,成为蒲剧研究的主要阵地。

晚清以来邵阳文献语言研究综述唐莉; 钱寒鑫【期刊名称】《《邵阳学院学报(社会科学版)》》【年(卷),期】2019(018)005【总页数】4页(P16-19)【关键词】文献; 语言; 晚清; 邵阳【作者】唐莉; 钱寒鑫【作者单位】邵阳学院外国语学院湖南邵阳 422000; 广西师范大学文学院广西桂林 541001【正文语种】中文【中图分类】K825.5邵阳地处湘中偏西南,湘中湘西南文化是湖湘文化的重要组成部分。

湖湘文化研究取得了重大发展,获得了一批重大成果。

但就区域而言,邵阳文化研究有待加强,特别是晚清以来邵阳文献(1)“邵阳文献”包括邵阳地方史料、邵阳人士论著等。

“邵阳”史称“宝庆府”。

从单独建制至1977年,新化县一直隶属宝庆府。

宋神宗熙宁五年置新化县,隶属邵州。

南宋宝庆元年邵州改为宝庆府,新化属宝庆府。

元代属宝庆路,明清两代属宝庆府。

1949年10月21日成立新化县人民政府,属邵阳专区。

1977年改属涟源地区。

1982年涟源地区更名为娄底地区。

立足历史的角度,将今属娄底地区的新化籍邓显鹤所著文献列为邵阳文献范畴。

的语言研究更需加强。

本文简单梳理晚清以来邵阳文献语言研究成果,以引起学界的关注,从而促进邵阳文献的语言研究。

由于学术视野的限制,晚清以来邵阳文献语言研究的现有成果不能尽举,还请方家指正。

一、魏源相关文献的语言研究魏源著述颇丰,其中相关文献含有丰富的语言信息。

具体而言,魏源相关文献的语言研究主要包括训诂、音韵、语言哲学等。

1.沃兴华《论魏源的小学观及其成就》[1]较为详细地分析了魏源的小学观点,认为魏源“有很好的小学素养”,其小学研究与其“力求大而通”的治学风格相吻合。

在“《说文》学”即传统语言文字的认识上,魏源对“六书说”有自己的新见,这些观点主要集中于《会意谐声指事象形释例》《转注释例》《假借释例》《说文儗雅》等,尤其是《转注释例》《假借释例》二文对转注、假借提出了独到的见解。

李汉武《魏源传》[2]213-218、张其昀《“说文学”源流考略》[3]242,390对魏源的“《说文》学”观点加以评述,认为系一家之言。

文化工作调研报告要推进社会主义文化大发展、大繁荣,努力建设社会主义文化强国的战略目标。

县委、县政府高瞻远瞩,审时度势,适时提出云和要由“小县大城”向“小县名城”转型提升,努力建设“山水童话”特色的现代化生态休闲旅游名城。

要实现这一战略目标,文化的功能和作用将越来越显得重要。

那么,当前云和文化工作的现状如何存在哪些问题和困难文化工作的发展前景何在2015年12月开始,县委宣传部牵头文广新局等相关部门,试就这些问题进行了全面的调查并进行了深入的思考。

现就有关调研情况综述如下:一、我县文化工作的基本情况近年来,县委、县政府在抓好经济建设的同时,高度重视文化工作,2015年以来,先后出台了《关于加快先进文化建设的决定》、《XX县文化发展十一五规划》、《关于进一步统筹推进农村文化建设的实施意见》、《XX县文化发展十二五规划》、《关于加强全县宣传文化队伍建设的实施意见》等政策文件,并将文化工作完成情况纳入乡镇的年度工作考核。

经过多年的努力,在道德风尚建设、文化设施完善、群众文化繁荣、文化传媒建设、文化遗产挖掘、文化产业转型、文化队伍建设等方面均取得了很大的成效,逐步形成了独具魅力的区域文化风格,为提升云和经济软实力,推动文化与经济良性互动奠定了较好的基础。

(一)坚持正面引导,良好道德风尚基本形成。

坚持以社会主义核心价值观为主导,切实加强党员干部、一般群众、青少年的思想道德建设。

以学习型党组织建设为抓手,通过理论中心组学习、夜学、党校轮训、讲师团宣讲等形式大力宣讲社会主义核心价值观,使广大党员干部成为社会主义核心价值体系建设的先行者和重要推动者。

以提高群众文明素养和提升城乡文明程度为目标,全面加强精神文明建设,大力弘扬云和人文精神,积极构建核心价值体系,为加快云和发展提供强大的精神力量。

制定印发了《XX县市民守则》、《XX县文明礼仪小册子》,创作普及了《XX县市民守则之歌》、《文明与我们同行(歌曲)》,2015年3月全面启动“礼仪云和”建设,城乡文明礼仪之风渐趋浓厚。

作者简介:谢传红,女,黔南民族师范学院音乐系副教授。

本文系2016年黔南民族师范学院校级项目“独山花灯研究”(项目编号:qnsy2016025)、2015年贵州省高等学校教学内容和课程体系改革项目“地方院校音乐学专业应用型人才培养研究”、2016年黔南州高等院校研究基础教育科研课题“黔南本土音乐进校园的应用研究”(项目编号:2016A084)阶段性研究成果。

独山花灯研究综述●谢传红[摘要]贵州省有南路花灯、西路花灯、北路花灯、东路花灯四路花灯。

独山花灯是贵州南路花灯的代表。

独山花灯的研究历来受到诸多学者的重视,研究成果丰硕,研究内容包括独山花灯的形成、独山花灯的音乐舞蹈、独山花灯的传承研究等,在综述已有研究成果的基础上可以更好提出独山花灯今后的研究课题。

[关键词]独山花灯;研究;综述贵州省有南路花灯、西路花灯、北路花灯、东路花灯四路花灯,独山花灯是贵州南路花灯的代表。

自1953年春贵州省独山县举办第一届全县民间文艺汇演以来,独山花灯在表演、创作、研究等领域均取得了丰硕的成果。

对独山花灯的相关研究成果进行综述,将有益于对独山花灯的深入研究。

早期的独山花灯研究主要偏向于对独山花灯歌曲、舞蹈、锣鼓曲牌等的收集整理。

21世纪以来的独山花灯研究较早期更为深入、多元。

鉴于多数研究成果中研究内容的广泛和研究资料的交叉,行文中以呈现期刊文献为主,著作类文献置于参考文献之中。

一、独山花灯的形成研究独山花灯的形成是研究者们普遍关注的研究领域。

目前的研究可分为三种派别,分别为“外来说”“本土说”“多元说”。

“外来说”认为独山花灯是在云南花灯、广西彩调、湖南花鼓、江西采茶、四川清音、安徽花灯等的基础上融入本土元素形成的。

持本观点的研究者从花灯旋律音调的角度出发,发现独山花灯音乐唱腔中的部分茶歌源于江西采茶调;贺调、路调源于湖南、广西;祭仪调源于湖南、江西;花调源于湖南花鼓戏。

部分研究者通过独山花灯与上述各省区相关音乐的旋律比较,通过实例支撑独山花灯“外来说”的观点。

新世纪戏曲现代戏的农村视阈:戏曲现代戏中国农村的巨大变化为戏曲现代戏的创作提供了极其丰富的创作资源,但是,在一大批农村题材戏曲现代戏涌现的同时也存在着很多问题:“农村题材的戏剧创作水平亟待提高,缺少鲜活、生动的艺术形象”;“急功近利,把农村题材戏仅仅看作一个简单的政治任务,甚至像1958年那样‘写忠心、唱忠心、演忠心’”;“创作者艺术观日趋单一,个性匮乏”;期待“农村题材戏剧经典诞生”。

①综观新世纪至今的农村题材现代戏的舞台呈现时,除了豫剧《香魂女》、川剧《山杠爷》等少数优秀的、真正复归人的本体、挖掘人的心灵世界、表现人的“本性的丰富性、微妙性、多样性和多面性”(卡西尔语)的作品以外,大多数作品,或停留在政治层面的肯定、道德层面的讴歌上,或爬行于生活的表层,把贴近生活简单理解为再现生活,并在再现的过程中根据政治、道德等非戏剧因素对生活与人进行“过滤”、“净化”、“升华”,从而使本应深厚、鲜活的艺术形象趋于虚假,大大地降低了作品的艺术感染力。

仰视:对先进人物基于意识形态层面的讴歌难以使生活典型转换为艺术典型对于现代社会中戏剧的使命,谭霈生先生曾有如下的论述:“戏剧以人自身为目的,指的是要超越从属于政治和经济之类的短视的功利观,承担起重新塑造人的感觉方式与构成……这一使命已经摆在我们面前。

”②因而,我们不妨这样认为:戏剧(包括戏曲)创作者只有以自己独特的生活认知和独有的生命感受,“超越从属于政治和经济之类的短视的功利观”,最生动地揭示人的本性特征,才能自豪地说自己的创作已完成了从社会学层面到人学层面的转向,成为戏剧现代化进程中值得后人记载的成果。

然而,在新世纪以来戏曲现代戏中着力塑造“新农村建设带头人”的这类作品中,由于作者对现行宣传口号进行简单的认同和图解,对现实生活进行类似于新闻报道的出于政治目的的经过精心矫饰的描述,缺乏对生活进行哲理透视,缺乏对人物内心世界的洞察,忽视了艺术的典型化是由艺术的特定规律所决定的这一原则,简单地以生活典型代替艺术典型,观众看不到作者从人的内在生命、精神世界去思考人、人性、人生,看不到对人物(特别是先进模范人物)心灵的复杂性和丰富性的刻画,没有深入开掘社会变革时期作为个体的人的精神世界及其诉求的变化与发展,观众只见台上的先进人物在做什么,却不知或难以理解他为什么这样做,因而很难产生共鸣,更谈不上给观众以人文精神上的人生启迪了。

关于中国传统文化文化的文献综述中国传统文化是指具有中国特色的传统思想、价值观、道德观念以及艺术形式等。

这一丰富多彩的文化遗产承载着中国人民的智慧和文明,对于理解中国历史和现实具有重要意义。

本文将综述一些关于中国传统文化的文献,以便读者更好地了解和研究这一主题。

首先,必须提到的是《论语》。

这是儒家经典之一,记录了孔子及其弟子的言行。

《论语》强调修身齐家治国平天下的思想,强调道德准则和社会伦理,对后世儒家思想产生了深远的影响。

许多学者将《论语》视为中国传统文化的精髓,因为它包含了丰富的道德和伦理观念,如仁、义、礼、智等。

其次,我们不能忽视中国古代文学的重要性。

《诗经》是中国古代最早的一部诗歌总集,收录了周代至春秋战国时期的诗歌作品。

这些诗歌反映了古代中国人民的生活、思想和情感,被誉为“中华民族的根”。

《史记》是中国古代最重要的一部史书,记录了自传说时代到汉朝的历史事件和人物事迹。

这些文学作品不仅展示了中国古代的文化和境况,也反映了中国人民的智慧和审美。

此外,中国的书法艺术也是传统文化中重要的一部分。

《兰亭集序》是王羲之的一篇书法作品,被誉为中国书法史上的巅峰之作。

它以其卓越的审美价值和独特的艺术风格,成为中国书法艺术的经典代表之一、此外,《千字文》是一篇古代初学者学习字母、词汇和语法的基本读本,它是中国古代书法中最重要的一部作品之一最后,关于中国传统文化,还有不可忽视的是中国的音乐和舞蹈。

中国传统音乐以其独特的旋律和乐器演奏方式而闻名,如古琴、二胡和笛子等。

同时,中国传统舞蹈也为观众呈现了丰富多样的节奏和动作,如京剧、花鼓戏和唐装舞等。

这些艺术形式不仅展示了中国人民的艺术造诣,也传达了他们独特的审美观念和文化价值观。

综上所述,中国传统文化作为中国人民智慧和文明的集中体现,具有非常重要的意义。

学者们通过对《论语》、《诗经》、《史记》、王羲之的书法作品、《千字文》以及中国传统音乐和舞蹈等文献的研究,能够更好地了解和理解中国传统文化。

153SONG OF YELLOW RIVER 2023/ 16的传承与发展奠定基础。

二、花鼓戏音乐的形式与历史经典剧目(一)花鼓戏音乐形式花鼓戏在湖南又被称为喀喀戏,其音乐形式可从假嗓、节奏、变音、转调四个方面进行分析:第一,假嗓是正宫调,特点为不规则、不流畅,高八度句子可采用假嗓翻唱。

生角、旦角起腔时采用正常嗓音,当乐句即将结束时采用假嗓,发出高八度的尖锐声音。

假嗓演唱能形成强烈的音域反差,为观众带来广阔而又苍凉的观看体验。

第二,花鼓戏节奏的韵律感较强。

花鼓戏的背景多为家庭悲剧,节奏与旋律变化比较稳定,且演奏过程中的节拍基本相同,为提高花鼓戏的节奏感,可采用连续切分方式,突出戏曲节奏的鲜明性。

第三,花鼓戏的悲剧色彩,决定了戏曲演绎过程中主人公会出现强烈的情绪波动,演员可采用变音方式处理主人公的情绪变化,例如抽泣、哽咽、颤抖等语调[2]。

第四,花鼓戏的转调,花鼓戏来源于生活,必须用丰富的唱腔表现出环境、情感的转折。

转调方式多样,例如高调、低调等,或通过变化同一个曲调,实现艺术效果的变化。

(二)分析《刘海砍樵》的音乐形式《刘海砍樵》是我国历史上经典的花鼓戏剧目,其完整剧目内容很多,本次仅以“小砍樵”片段为案例,分析其音乐形式。

1、曲式结构“小砍樵”整体调性是降调,为规整的二段体B 宫调结构,共由两个乐段构成整体唱段。

第一乐段分为四个乐句,第一乐句调性明确,第二乐句采用宫音构成完满半终止结尾,第三乐句演唱采用同头异尾的方式,第四乐句的终止音为宫音do。

第二乐段组成:两个乐句(平行关系)和一个8小节,平行乐句的结构紧凑,都烘托欢快、活泼的氛围,补充的8小节曲调也为后面旋律的高潮做准备。

2、唱词特点“小砍樵”是长沙花鼓戏,唱词采用方言演唱,与普通话相比,长沙方言演唱“小砍樵”的唱词特点如下:第一,生母h 与f 的区别,长沙方言生母h 的发音均转换为f,例如在唱词“胡大姐,你是我的妻啰”中,“胡”字发音为“fu”;第二,普通话生母中的n 被替换为l,小砍樵中“胡大姐,你把我比作什么人啰?”其中“你”发音为“li”;第三,平翘舌的发音转换,长沙花鼓戏演唱都使用平舌音,在唱词“胡大姐你是我的妻啰”中,“是”发音为“si”;第四,前后鼻音的转变,在长沙方言中只有前鼻音,例如“我这里将海哥好有一比呀!”唱词中,“将”发音为“jian”;第五,梭波辙,唱词中韵母包含“ou、o、e”的文字称为梭波辙,以这类文字结尾能够体现人物的最佳心情状态,在“小砍樵”中唱词结尾基本使用梭波辙,如“啰、咯”等[3]。

花鼓戏应该怎样与现代元素相结合摘要:湖南花鼓戏有着浓厚的地方特色和悠久的历史,是广大人民群众的真实生活的浓缩和提炼,以其优美的唱腔和丰富的表现形式而受到广大人民群众的喜爱,作为进入国家级非物质文化遗产保护名录的一种戏曲剧种,有着重要的传承意义。

有鉴于此,当前应当加强对湖南花鼓戏艺术特的研究,并走进实际生活,把握花鼓戏的戏曲特色,赢得更多人对花鼓戏的欣赏与支持,进而促使湖南花鼓戏能够不断继承和发展下去。

本文通过对湖南花鼓戏的发展历程与现状研究,总结了花鼓戏的艺术特色,分析了现阶段花鼓戏发展中存在的的问题,初步提出了花鼓戏如何与现代元素相结合的对策,以便这种独特的戏曲艺术形式更好地传承与发展下去。

关键词:湖南花鼓戏;形成;特点;艺术特色;传承;创新引言湖南花鼓戏是湖南地方灯戏与小戏花鼓的统称,原来不同的地区叫法各异,后来统一叫做湖南花鼓戏。

花鼓戏的曲调优美,表演方式不拘一格,技法生动活泼,语言通俗易懂,因此深受广大人民群众的喜爱,成为全国有名的地方剧种。

在新时期,传承振兴花鼓戏,不仅是建设社会主义文化形态必然要求,而且是是繁荣社会主义文化事业的重要内容。

一、湖南花鼓戏的渊源及形成(一)初始发展阶段湖南花鼓戏起源于明朝,到了清代中叶的时候,历经变化以乱弹和高腔为主要声腔。

康熙年间大多以唱高腔为主,或者高昆兼唱,典型的有福秀班和老仁和班。

乾隆年间花鼓戏班社日渐增多,并于乾隆末年设集大成者九麟科班。

(二)快速发展阶段从嘉庆初年开始,花鼓戏逐步走向成熟,赢得了大批观众。

尤其是川东梁山调的加入,促使花鼓戏在短时间内迅速发展成熟,川东梁山调所独有伴奏乐器,使得花鼓戏也有了自己的主奏曲调。

到了清末民初,花鼓戏出现了快速发展的势头,花鼓戏为了自身的生存发展,利用当地唱大戏的机会,趁机来演唱花鼓戏,从而吸引了大批观众的喜爱,在这个过程中,花鼓戏只是配合大戏,同时借鉴大戏的艺术特点和表现形式,也给花鼓戏各个方面的发展和成熟起到了学习促进作用。

![对外汉语专业论文参考选题大全(500个)[修改版]](https://uimg.taocdn.com/12884f6a51e79b89690226f4.webp)

第一篇:对外汉语专业论文参考选题大全(500个)对外汉语专业论文参考选题大全(500个) ★对外汉语教学中的语音教学★对外汉语语音教学原则与方法★汉语语音声母特点研究与对汉语教学研究★汉语语音韵母特点研究与对汉语教学研究★汉语语音声调特点研究与对外汉语教学研究★论对外汉语声调教学★外国留学生语音偏误分析★专业待写论纹请加Q扣一五六六贰零伍★初级阶段留学生语音习得偏误分析与教学策略★对外汉语教学中的词汇教学★对外汉语词汇教学的原则与方法★新词语研究及在对外汉语教学中的应用★网络词语的特点研究及在外汉语教学中的应用★词的色彩意义与对外汉语词汇教学★留学生使用汉语惯用语的偏误分析及对策★惯用语与对外汉语教学★“字”本位理论与对外汉语词汇教学★中高级阶段留学生词汇习得偏误分析与教学策略★对外汉语词汇教学及研究述评★对外汉语教学中的语法教学★对外汉语语法教学原则与方法★汉语被动句式研究及在对外语教学中的应用★汉语存现句研究及在对汉语教学中的应用★汉语“是”字句研究及在外汉语教学中的应用★论对外汉语中“被”字句教学★对外汉语语法教学研究综观★语义指向分析与对外汉语教学★谈对外汉语教学中的语序教学★韩国留学生“了”学习得的中介语分析★日本留学生“了”学习得的中介语分析★现代汉语“了”字句学习偏误分析及对策★对外汉语教学中“是”字句偏误研究★否定副词“别”“不”使用上的差异及其偏误分析★结合“有”字句的特点分析“有”字句使用中的偏误★“差点儿(没)VP”格式意义及其对外汉语教学设想★“V+介+NP”与“介+NP+V”结构中介词的语法特征★对外汉语教学中的汉字教学★对外汉语汉字教学原则与方法★从汉字构件角度谈汉字教学★汉字的结构特点与对外汉语教学★从汉字的理据性对对外汉字教学★浅谈汉字性质与对外汉字教学★外国留学生汉字偏误分析★对外汉语口语教学中的教学策略研究★对外汉语听力教学中的教学策略研究★外国留学生汉语写作常见错误分析★对外汉语教学中的写作教学★对外汉语教学中的中国文化教学★对外汉语教学中的文化问题分析★文化因素对对外汉语教学的影响★文化因素对对外汉语教学的影响★论对外汉语教学中的文化导入★浅谈对外汉语教学中的文化教学★汉语成语翻译中文化差异的处理★翻译中文化差异的处理★汉语委婉语的用语特征★汉语颜色词的文化内涵及其对比★汉语数词的文化蕴义★对外汉语教学法初探★对外汉语教学中的教学策略研究★对外汉语专业课程设置初探★面向未来的对外汉语教学★新形势下的对外汉语专业建设★新形势下对外汉语教学的发展趋势★对外汉语教师应具备的基本条件★对外汉语教学中的体态语★语感培养与第二语言教学★语气与语调的关系与第二语言教学★对外汉语教学的现状与前瞻★对外汉语教学法的现状与发展趋势★对外汉语教师综合素质浅议★近十年来对外汉语口语教学综述★论对外汉语文化教材的编写★试析外国学生学习汉语中的一些文化误差★汉文化价值观在对外汉语教学中的渗透★跨文化交际与肢体语言★跨文化交际中的礼貌原则★英汉礼貌策略对比研究★论对外汉语教学中语言交际能力的培养★中介语理论对对外汉语教学的影响★浅谈趣味性原则在对外汉语教学中的应用★对外汉语教学与其它语言教学的异同★对外汉语教学模式及其比较★语言测试在语言教学中的作用★对比研究与对外汉语教学★汉语本体研究对对外汉语教学的影响★论多媒体技术应用与对外汉语教学★网络应用于对外汉语课堂教学的模式和原则★外国留学生汉语的心理研究★学习动机对留学生汉语学习的影响★论社会礼貌原则的民族性★中外社会礼貌原则及其差异分析★中外文化禁忌语比较★中西方姓名宗法与宗教信仰异同★从十二生肖中看中外文化对比及翻译策略★中韩建交后韩国汉语教科书选用问题研究(或其它国家)★汉语大赛与留学生的教学标准★对外汉语教学与湖湘文化传播★对外汉语教育市场发展研究★从楹联艺术看中韩文化交流★宋瓷中的儒道互补精神★从古代瓷器看伊斯兰文化与中国传统文化的交流★浅析对外汉语教学中的文化差异★对外汉语语段教学的评估设计研究★对外汉语教学中的离合词的偏误分析与教学★关于字本位何次本位争议的思考★对外汉语汉字教学的难点问题探析★浅议零起点班短期汉语教学★外国学生汉语听力偏误分析★任务型教学理论及其在对外汉语教学中的应用★语块在对外汉语教学中的价值与作用★浅谈趣味性原则在对外儿童汉语教学中的应用★“语素教学法”初探★汉语和英语音系特点的对比研究★汉语和英语构词特点的对比研究★汉语何英语句法特点的对比研究★汉语跨文化交际异同点的研究★汉语和韩语音系特点的对比研究★汉语和韩语构词特点的对比研究★汉语和汉语句法特点的对比研究★汉韩跨文化交际异同点的研究★汉语日语对比研究★浅谈表比较的“有”字句★“太”作程度补语时的特征分析★从认知角度看虚词“与”的语法化★现代汉语外来词的规范化★“谁”的非疑问用法★“你”和“我”在固定词组中的语法意义★浅谈汉字中的错别字★现代汉语方位词“内外”的语法语义使用特点分析★从汉语教学角度看语境的岐义★趋向动词“上去”与“下来”的状态意义比较★浅谈范围副词“都”★汉语中颜色词“黄”的文化意义探析★论汉语中“红”文化意义产生的原因★量词“双”“副”“幅”浅探★从“碧血”“救火”“吃水”等着词语超常搭配★论“好”作状语和作不予的异同★试论“很+V+了/过+数量成分”★从夫妻称谓语中管窥夫妻之间的地位★字母词规范及相关问题研究★浅谈“主语省略”和“主语缺失”★“程度副词+名词”结构探析★汉语礼貌语的语用功能探析★论新词与汉文化★“务必+VP”的语法和语义分析★时间副词的多角度分类及其语用制约★浅析“连”字句中“都”与“也”的差异★时间词“刚”“刚刚”与“刚才”★谈“半A半B”的语义关系及语义类型★关于“了”的用法浅析★现代汉语同素异序词浅论★“吃食堂”类动词短语的认知研究★从与数词有关的成语误用中谈文化内涵★浅谈汉字在信息时代的几点优势★程度补语的多维思考★“开”的句法语义特点浅析★“数词+名词”结构探析★谈汉语的委婉语★女性社交称谓的文化心理解析—以“小姐女士夫人”等为例★论中国古代文学中梅(竹.兰.菊)形象(选一)★从古诗看古人的消暑方法的情趣★四大名著中的饮食文化比较研究★试论古代考试文化对中国的影响★湖南花鼓戏的文化意蕴研究★从《傲慢与偏见》看当时英国社会的价值观★《圣经》与英语文化★《诗经》和《楚辞》中的“鸟”意象及其文化透视★汉民族民间迎接新生命习俗及其文化探析---以吴越地区从新生命诞生至满月时间段为例★文化情境中神话与民俗的互动---以月亮神话为例★“下来/下去”二词的对外汉语教学★浅析汉英指示代词在语篇中的对比★英汉基本颜色词的文化内涵比较与对外汉语教学★对外汉语阅读课中的词汇教学★汉英女性亲属称谓语比较★留学生学习汉语中的语序篇误及原因分析★个案研究--韩国留学生中介语类型分析★在写作教学中培养和提高留学生汉语修辞能力★悲沉叹末世,辛辣讽时弊--浅谈晚唐赋体文学的思想内容和艺术手法★<夷坚志>与<聊斋志异>的人鬼恋故事分析比较★金庸小说中的美女文化★鲁迅作品中的方言动词★娜拉与繁漪——悲剧命运的分析与比较★汉语自称的词语选择及语用意义★关于对外汉语语素教学法的几点思考★论安妮宝贝作品中的矛盾性★对《红楼梦》中的“呢”的分析★谈“前面”、“上面”和“以上”的非指示与指示用法★周报副刊的新进路★汉语学习者的情感需要与教师的教学行为★对外汉语口语课中的词汇教学问题★英语国家学生汉语学习过程中副词“都”的偏误分析★对外汉语教学中课堂教学语文重复现象分析★多媒体技术在汉语口语教学中的作用及应用★韩国留学生汉语习得中的比较句偏误分析★试论宇文所安的唐诗研究★试论不同宗教信仰对个体心理及行为的影响——从晴雯与简爱抗争的不同命运谈起★唐风建筑与日本传统建筑文化的演变★中外家庭教育差异下的下一代创新意识培养初探★西方对中国传统文化的浪漫误读★★对外汉语教学中关于“着”的语法意义采用及难点分析★秦文君〈男生贾里〉系列作品的语言分析★对外汉语文化教学的内容及策略★《山海经》、《伊利亚特》战争神话叙述差异——兼论神话资源的文化产业化★浙江三个饮食风俗区节令食俗研究★论保护非物质文化遗产的意义和价值——以富阳的传统手工造纸为个案研究★议初学汉语的韩国留学生课余听说训练★宁波地区传统婚俗的现代开发——以宁海“十里红妆”为分析个案★现代汉语“制作”类动词研究★“副词修饰名词”现象述评与思考★谈对外汉语教学中的成语教学★论文化差异在外语听力教学中的影响★“超人”哲学与社会主义的交融与碰撞——浅谈杰克·伦敦创作思想中的矛盾★论武士道精神对日本国民性的影响★"韩国山台剧与中国贵州傩堂戏演出面具的比较研究" ★论《荆棘鸟》中的菲奥娜与梅吉母女的爱情悲剧★论对外汉语教学中开设独立汉字课的必要性和可行性★论对外汉语教学中的文化词语★探访人的隐秘心灵——《我的名字叫红》简析★关于对外汉语教材生词编写的建议★守望者——《飘》主要人物诠释★越中窥“蚕”——杭嘉湖地区蚕文化探究★唤名叫魂的灵魂信仰及其仪式秩序★从中国民俗文化产业发展看乌镇旅游开发★颜色词“黑”及其文化涵义★留学生汉语报刊阅读课的文化障碍归因及对策研究★课堂教学中教师的体态语研究★运用自编语料提高汉语听力教学的有效性★成功与失败——金庸武侠小说中爱情模式的两大类型★论多媒体技术在对外汉语教学中的应用★不同的经历,同样的抗争——于连、贾宝玉形象对比分析★关于对外汉语课堂教学用语问题的探讨★燃烧的复仇烈火——《呼啸山庄》和《原野》的比较阅读★共同的命运共同的悲剧——《红与黑》与《马丁·伊登》主人公悲剧命运对比分析★论《紫钗记》对《霍小玉传》的改编★关于蚩尤战败封神的研究——兼论神话人物形象的政治利用★从岁时民俗谈余杭地区的门文化★“接连”、“一连”和“连连”的比较研究★“乱世佳人”与“荆棘鸟”——斯佳丽和梅吉形象的精神解读★金华旅游景点英译名称英译现状调查、分析及建议★先秦、秦汉时期火信仰政治化演变★形容词重叠研究及其在对外汉语教学中的应用★麻将的中国文化心理特征分析★十字军战争与欧洲文明进程★韵律语法在汉语词层面上的研究与运用★关于义乌公交站名英文翻译报站的调查★汉英语“体”语法范畴的比较★余姚地名的构成及其地域文化★浅谈任务教学法与对外汉语口语教学★现代汉语重动句的语义分析★留学生使用名量词的偏误及教学对策★“别说”句式浅析★明清时期对外汉语教学在同异文化圈中的不同表现及比较★消逝的童年:现代化视角中的儿童游戏★“V+到+N”与“V+到+N+去”句法、语义、语用分析比较★副名组合的语义阐释★汉文化对汉语词汇的影响及其在对外汉语教学中的应用★政治讲话的英译——以《温家宝在2007春节团拜会上的讲话》为例★葛兰言《诗经》研究对传统注释的突破及其意义★论网络文学是对传统文学的叛逆与颠覆★多项定中结构中“的”字隐现的规律★关于非洲留学生汉语课堂适应情况的调查★对外汉语中的熟语书面语习得调查与分析★汉英委婉语交际功能对比分析★网络语言对大学生日常用语的影响★对日本留学生的汉字教学策略★宇文所安对中国文学的文学性阐释★对外汉语短期强化口语教材研究★言念君子,温其如玉——小议《诗经》的玉文化与儒家的君子品格★目光语与对外汉语教学★试论中高级对外韩语中的惯用教学★新闻标题的民族文化渗透与对外汉语教学★中美家庭伦理道德教育的比较浅析★"试论中西文化在海外宁波帮企业中的融合——以叶氏家族为个案" ★对外汉语初级听力教材研究与分析★诺斯替主义与道教比较研究★高级汉语教学阶段中文化教学内容的设计★浅谈汉语双音节复合词教学★"家族文化与生态家园营造——以浙江武义郭洞何氏家族为例" ★《倩女离魂》和《井筒》中的“魂旦”形象的文化比较★少儿英语教学对海外少儿华语教学的启示★清风吹拂的人生——李渔、林语堂的生命哲学对其文学创作影响之比较★论先秦文学作品中的古人体态语★“爱V不V”格式研究★林黛玉与简·爱的文化人格比较★从日本动漫看日本文化的传播★辅助性教学手法在对外汉语教学中的应用★两套对外汉语教材练习的分析★中非体态语的基本特征及文化差异★对外汉语教学中的并列连词分析★杭州地名命名特征及其文化保护★法兰克福学派对资本主义异化的批判★从觉醒到反抗——小说《一九八四》简析★高校双语教学的师资问题及其对策★现实生活秩序的重构——艾特玛托夫《断头台》主人公形象解析★韩国留学生趋向补语偏误分析★温州鼓词表演艺术传承模式探讨★国际汉语热下的对外汉语新认识★浅析语境教学与对外汉语阅读教学★英汉思维模式的差异——用汉语语篇思维学地道汉语★浙江海宁盐官镇海神信仰——以海神庙为研究个案★林语堂《吾国与吾民》的对外文化传播策略分析★论肢体语言在跨文化交际中的影响★汉英颜色词对比研究★日本建筑与日本人的缩小意识★日本文化与神道——关于靖国神社参拜问题上日本国民的立场分析★春晚小品中陈佩斯和赵本山的言语风格差异★"海盐“滚灯”表演民俗及其演变" ★宁波帮新生代初探★由净琉璃本《曾根崎心中》看日本的耻文化★爱的凌迟与救赎——读张爱玲《心经》★英汉委婉语的文化内涵研究★马来西亚华文教育政策的演变及其影响因素——以华文小学为例★日本神道教与武士文化——由“靖国神社”引发的思考★对外汉语教学中的语用文化教学★国际商务人际交往的跨文化差异★英汉社会称谓的差异问题及教学对策★试论台词在戏剧表演中的魅力体现★清代文字狱中的语言避讳现象与语言禁忌★对外汉语初级阶段口语教学对策★从“林译小说”探近代中国西方文化传播★论《诗经》之婚恋诗所表现的周代婚恋习俗及婚制★从个体本位与集体本位析中美女性主义差异——比较《律政佳人》《欲望都市》★女人为“人”——比较波伏娃与张爱玲女性意识★韩南研究——以《中国近代小说的兴起》一书为例★中国茶馆文化与英国酒吧文化的对比★论跨文化婚姻中的跨文化交际★婺剧的传承与发展——谈非物质文化遗产的保护和开发★孔子“和而不同”和谐理念的对外传播★浅析美国学生反文化运动的消亡及其影响★跨文化交际能力的培养途径初探——以文化差异为中心的文化导入★论余华小说的死亡情节★浅谈戏曲界的“活化石”——松阳高腔★对外汉语离合词的偏误分析及教学对策★面向海外的青少年汉语教材研究★对外汉语教师跨文化交际能力的培养★湖州含山镇蚕桑民俗文化述论★现代汉语双音节介词形成途径及原因探析★浙江象山石浦古镇渔民俗文化述评★黄岩柑橘民俗文化演变及其复兴与展望★略论宁波帮的经营思想——以宁波帮在上海的发展为背景★任务与情节模式分析——海岩小说走红探问★媒体语言方言化分析——以杭州媒体为例★对外汉语词汇教学中的交际文化义★林语堂在对外文化传播中塑造的孔子形象对外汉语本科毕业论文选题参考1、对外汉语教学中的语音教学2、对外汉语语音教学原则与方法3、汉语语音声母特点研究与对汉语教学研究4、汉语语音韵母特点研究与对汉语教学研究5、汉语语音声调特点研究与对外汉语教学研究6、论对外汉语声调教学7、外国留学生语音偏误分析8、高级水平留学生语调偏误与教学对策9、初级阶段留学生语音习得偏误分析与教学策略10、对外汉语教学中的词汇教学11、对外汉语词汇教学的原则与方法12、新词语研究及在对外汉语教学中的应用13、网络词语的特点研究及在外汉语教学中的应用14、词的色彩意义与对外汉语词汇教学15、留学生使用汉语惯用语的偏误分析及对策16、惯用语与对外汉语教学17、“字”本位理论与对外汉语词汇教学18、中高级阶段留学生词汇习得偏误分析与教学策略19、对外汉语词汇教学及研究述评20、对外汉语教学中的语法教学21、对外汉语语法教学原则与方法22、汉语被动句式研究及在对外语教学中的应用23、汉语存现句研究及在对汉语教学中的应用24、汉语“是”字句研究及在外汉语教学中的应用25、论对外汉语中“被”字句教学26、对外汉语语法教学研究综观27、语义指向分析与对外汉语教学28、谈对外汉语教学中的语序教学29、韩国留学生“了”学习得的中介语分析30、日本留学生“了”学习得的中介语分析31、现代汉语“了”字句学习偏误分析及对策32、对外汉语教学中“是”字句偏误研究33、否定副词“别”“不”使用上的差异及其偏误分析34、结合“有”字句的特点分析“有”字句使用中的偏误35、“差点儿(没)VP”格式意义及其对外汉语教学设想36、“V+介+NP”与“介+NP+V”结构中介词的语法特征37、对外汉语教学中的汉字教学38、对外汉语汉字教学原则与方法39、从汉字构件角度谈汉字教学40、汉字的结构特点与对外汉语教学41、从汉字的理据性对对外汉字教学42、浅谈汉字性质与对外汉字教学43、外国留学生汉字偏误分析44、对外汉语口语教学中的教学策略研究45、对外汉语听力教学中的教学策略研究46、外国留学生汉语写作常见错误分析47、对外汉语教学中的写作教学48、对外汉语教学中的中国文化教学49、对外汉语教学中的文化问题分析50、文化因素对对外汉语教学的影响52、文化因素对对外汉语教学的影响53、论对外汉语教学中的文化导入54、浅谈对外汉语教学中的文化教学55、汉语成语翻译中文化差异的处理56、翻译中文化差异的处理57、汉语委婉语的用语特征58、汉语颜色词的文化内涵及其对比59、汉语数词的文化蕴义60、对外汉语教学法初探61、对外汉语教学中的教学策略研究62、对外汉语专业课程设置初探63、面向未来的对外汉语教学64、新形势下的对外汉语专业建设65、新形势下对外汉语教学的发展趋势66、对外汉语教师应具备的基本条件67、对外汉语教学中的体态语68、语感培养与第二语言教学69、语气与语调的关系与第二语言教学70、对外汉语教学的现状与前瞻71、对外汉语教学法的现状与发展趋势72、对外汉语教师综合素质浅议73、近十年来对外汉语口语教学综述74、论对外汉语文化教材的编写75、试析外国学生学习汉语中的一些文化误差76、汉文化价值观在对外汉语教学中的渗透77、跨文化交际与肢体语言78、跨文化交际中的礼貌原则79、英汉礼貌策略对比研究80、论对外汉语教学中语言交际能力的培养81、中介语理论对对外汉语教学的影响82、浅谈趣味性原则在对外汉语教学中的应用83、对外汉语教学与其它语言教学的异同84、对外汉语教学模式及其比较85、语言测试在语言教学中的作用86、对比研究与对外汉语教学87、汉语本体研究对对外汉语教学的影响88、论多媒体技术应用与对外汉语教学89、网络应用于对外汉语课堂教学的模式和原则90、外国留学生汉语的心理研究91、学习动机对留学生汉语学习的影响92、论社会礼貌原则的民族性93、中外社会礼貌原则及其差异分析96、中西方姓名宗法与宗教信仰异同98、从十二生肖中看中外文化对比及翻译策略99、中韩建交后韩国汉语教科书选用问题研究(或其它国家)100、汉语大赛与留学生的教学标准101、对外汉语教学与湖湘文化传播102、对外汉语教育市场发展研究104、从楹联艺术看中韩文化交流105、宋瓷中的儒道互补精神106、从古代瓷器看伊斯兰文化与中国传统文化的交流107、浅析对外汉语教学中的文化差异108、对外汉语语段教学的评估设计研究109、对外汉语教学中的离合词的偏误分析与教学110、关于字本位何次本位争议的思考111、对外汉语汉字教学的难点问题探析112、浅议零起点班短期汉语教学113、外国学生汉语听力偏误分析114、任务型教学理论及其在对外汉语教学中的应用115、语块在对外汉语教学中的价值与作用116、浅谈趣味性原则在对外儿童汉语教学中的应用117、“语素教学法”初探118、汉语和英语音系特点的对比研究119、汉语和英语构词特点的对比研究120、汉语何英语句法特点的对比研究121、汉语跨文化交际异同点的研究122、汉语和韩语音系特点的对比研究123、汉语和韩语构词特点的对比研究124、汉语和汉语句法特点的对比研究125、汉韩跨文化交际异同点的研究126、汉语日语对比研究127、浅谈表比较的“有”字句128、“太”作程度补语时的特征分析129、从认知角度看虚词“与”的语法化130、现代汉语外来词的规范化1。

当代音乐2021年第2期MODERN MUSIC 《看天下劳苦人民都解放》的音乐特色与演唱技巧王萌[摘要]歌剧《洪湖赤卫队》是新中国成立后的一部优秀代表作品,其中的《看天下劳苦人民都解放》就是这部红色经典歌剧的女主角的经典核心唱段之一,本文先后简要介绍了歌剧《洪湖赤卫队》的剧情梗概及女主角韩英的人物形象;详细阐述了《看天下劳苦人民都解放》的曲式结构、旋律特征、歌词语言、演唱技巧,最后对韩英在这一歌曲中的人物形象塑造的方法进行了简要的分析。

笔者将根据词曲作者创作的音乐特点和表现意图,结合自身的演唱实践,进行演唱艺术分析。

笔者希望通过此曲的演唱艺术分析,为自己以及其他的声乐者演唱提供有效的借鉴与参考。

[关键词]《看天下劳苦人民都解放》;音乐特色;演唱技巧[中图分类号]J616[文献标识码]A[文章编号]1007-2233(2021)02-0112-03一、《看天下劳苦人民都解放》的创作背景《洪湖赤卫队》是一部创作于1959年,描写红军与国民党军队以及地主恶霸进行斗争的故事的作品。

⑴歌剧《洪湖赤卫队》自诞生以来就深受广大观众的青睐,是我国民族歌剧的代表作品,既坚定地走《白毛女》式歌剧的本民族化之路,又为后来的歌剧创作奠定了一定的基础。

六十多年来,《看天下劳苦人民都解放》动人的旋律仍回荡在一代又一代的中国人心中。

歌剧《洪湖赤卫队》中的故事发生在1930年,那时广大人民受到恶势力的剥削,内心对于幸福的生活是十分向往的,而这苦难的社会背景和党的教育使女主角韩英成长为一名优秀的革命战士。

韩英既是一位在洪湖土生土长的渔家女,也是一位热爱人民忠于党的革命根据地乡党支部书记;既有热爱家乡、热爱人民的亲切淳朴、生活化的一面,又有敢于与敌人作斗争、勇敢机智的革命者一面。

她坚毅、勇敢,热爱家乡和人民,这都是这个苦难的时代所赋予韩英的美好品质,韩英的一言一行都体现着这些珍贵的信念与品质。

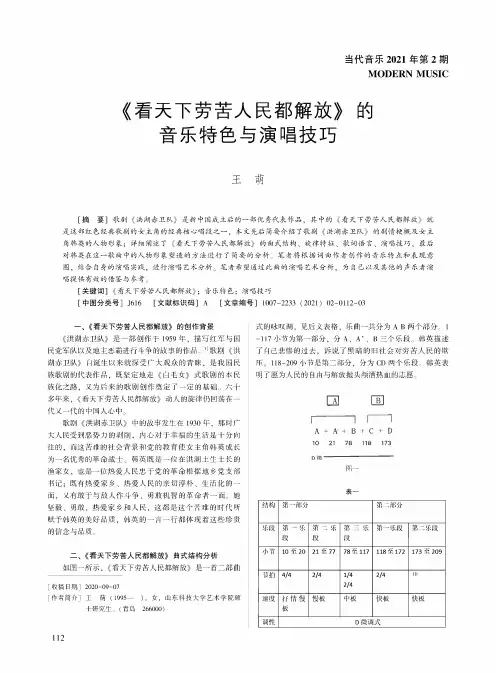

二、《看天下劳苦人民都解放》曲式结构分析如图一所示,《看天下劳苦人民都解放》是一首二部曲[收稿日期]2020-09-07[作者简介]王萌(1995—),女,山东科技大学艺术学院硕士研究生。

戏曲鉴赏学习综述第一篇:戏曲鉴赏学习综述戏曲鉴赏学习综述1.课程学习内容简述1.戏曲知识:(1)概念:戏曲是中国的传统的戏剧形式,是以文学剧本为主体,以音乐、舞蹈、表演等为表现手段的综合艺术。

(2)戏曲的功能:娱乐的功能、教育的功能、审美的功能。

(3)戏曲是中国传统戏剧的特别称谓,今天戏曲一词已经成为中国传统演剧体系(戏剧)的专称。

(4)戏曲的基本特征:综合性、歌舞性、写意虚拟性、程式性。

2.戏剧知识:(1)概念:戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。

(2)戏剧的种类:古希腊悲剧和喜剧、古印度梵剧、中国的戏曲3.戏曲与戏剧的关系:戏剧是特殊艺术类型,时空综合性艺术,表情造型相结合的综合性艺术,也是一门古老的艺术,人类产生文明就有了古老的戏剧。

戏曲,中国传统戏剧的统称。

戏剧和戏曲都是舞台表演艺术,是中国文化有机组成部分。

4.关于戏曲鉴赏:(1)鉴赏是怎么产生的?(2)鉴赏有哪些特点?(3)构成鉴赏的要素有哪些?(4)怎样才是鉴赏?(5)戏曲的鉴赏该如何入手?(6)戏曲鉴赏的方式。

5.戏曲艺术涉及的几个层面:(1)戏曲形成与演变的渊源(2)戏曲的构成要素:演员、舞台、观众、故事(3)戏曲的表现要素(4)戏曲的欣赏要素6.戏曲发展的历史轨迹:(1)宋金——戏曲的发展期。

宋代的“杂剧”,金代的“院本”和讲唱形式的“诸宫调”,从乐曲、结构到内容,都为元代杂剧打下了基础。

(2)元代——戏曲的成熟期。

到了元代,“杂剧”就在原有基础上大大发展,成为一种新型的戏剧。

它具备了戏剧的基本特点,标志着我国戏剧进入成熟的阶段。

其中最为杰出的作曲家为关汉卿,他的代表作《窦娥冤》历来被后人称颂。

(3)明清——戏曲的繁荣期。

戏曲到了明代,传奇发展起来了。

明代传奇的前身是宋元时代的南戏(南戏是南曲戏文的简称,它是在宋代杂剧的基础上,与南方地区曲调结合而发展起来的一种新兴的戏剧形式。

温州是它的发祥地)。

采茶戏研究综述作者:全容菲来源:《北方音乐》2020年第10期【摘要】采茶戏是我国优秀的传统民间文化,自新中国成立以来,在党的“百花齐放,推陈出新”方针指引下,采茶戏得到不断的发展,学界对采茶戏的研究也越来越深入。

本文从建国初期、改革开放以及新世纪的三个阶段对采茶戏的发展进行回溯与分析,探究采茶戏的发展历程和学术价值。

【关键词】采茶戏;源流史;地域性【中图分类号】J825 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;【文献标识码】A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;【文章编号】1002-767X (2020)10-0072-03【本文著录格式】全容菲.采茶戏研究综述[J].北方音乐,2020,05(10):72-74.采茶戏是流传于江西、湖北、广西、广东一带的戏剧种类,它主要是以最初的“三脚班”形式发展而来,相传是从江西一带向四方流变。

自新中国成立以后,采茶戏不断得到发展,尤其在改革开放以后更为繁荣,且越来越系统。

笔者通过资料筛选、分析、整理,选取采茶戏在发展中较为有影响、引起学界关注的问题进行剖析,涉及采茶戏的音乐形态分析、研究内容、地域性发展以及个案分析等方面的内容。

一、建国初期建国以来,采茶戏发展缓慢,相关文献产出较少,主要论及采茶戏的来源、艺术特征(唱腔、角色行当、演唱形式等)、传统剧目,其中尤其以早期几篇戏剧观摩记调查报告为主要代表,本文作简要介绍。

顾仲彝《赣南采茶戏观摩记》(上海戏剧,1961-12-27)一文,作者参观完赣州、吉安、瑞金等地的采茶戏演出后,并对其中几个采茶剧目做出了评析,全文赞扬了江西采茶戏纯朴、充满地方色彩的形象;衍任和群思《红色接班人的动人形象——评江西高安采茶戏<小保管上任>》,这篇戏评反映了一个“小保管”铁面无私的红色革命的接班人形象,体现采茶戏对思想的教化作用;严青《谈采茶戏<井冈山的黎明>》同是描述当时革命战争时期的采茶戏剧目,讲述了张可、黄辅臣等人接收毛主席的指令对井冈山农民自卫队的故事,全剧宣扬了革命思想。

湖南原创音乐剧综述作者:万格格来源:《卷宗》2018年第06期摘要:湖南省作为中国原创音乐剧产业发展的先锋,一直都被国内艺术工作者们称为“文艺的绿洲”,期间涌现出了一大批从事音乐剧创作表演事业的艺术家:冯柏铭、刘振球、肖戈、李雄辉、廖勇等等,他们代表了湖南省近四十年来的几代不同音乐剧创作团体的最高水平,也为湖南省培养了大量的优秀文艺人才。

湖南的原创音乐剧事业发展已经迈入了一个历史发展新的时期,随着国家扶持政策和人民生活水平的提高,必定能够创作出更好的作品。

关键字:湖南,音乐剧,原创时光荏苒,斗转星移。

从湖南省第一部由自己本省音乐艺术家创作演出并产生较大影响的原创音乐剧《现在的年轻人》开始算起,已经过去了三十五个年头,湖南的原创音乐剧事业经历了天翻地覆的变化:80年代自由积极的音乐剧创作激情,遭遇90年代外来音乐剧作品和观众审美变化的冲击,新千年之后扎根传统的复古情怀开始崛起,直至十年后百花齐放的新高潮,湖南原创音乐剧之路起起落落,在历史的洪流中始终保持着向上的动力,不断推陈出新,吸纳融合,成为中国歌剧音乐剧发展的“绿洲”。

随着80年代改革开放的不断加深,经济建设的成果已经初步显现,同时期的文化建设也有了长足的进步,原创音乐剧便是在此时得以兴起。

1982年,一部原创音乐剧横空出世----《现在的年轻人》,这是中国第一部现代意义上的音乐剧,其里程碑式的意义,开启了音乐剧新的创作周期。

新时期的音乐剧创作,将视线聚焦于年轻的普通小人物在社会大变革中所经历的种种情状,《年轻人》、《蜻蜓》、《公寓·13》和《小巷歌声》皆是如此,题材的年轻化,使之对音乐剧的音乐创作、台词对白、舞台表演、道具舞美等等方面都做出了定位,社会青年观众群体成为主要的发展对象。

此时涌现出的一批先进创作团体及个人,如湘潭市歌剧团和株洲市歌舞剧团,作曲家刘振球,剧作家舒柯与冯柏铭,都在后来的音乐剧产业发展中成为了中坚力量。

在80年代原创音乐剧的起步阶段,每一部音乐剧都被打上了深刻的时代烙印。

湖南花鼓戏研究现状综述摘要:湖南花鼓戏是湖南本土剧种之一,它们均是以当地的民间音乐为原始素材,经历二小戏、三小戏阶段,在此基础上加入人物、丰富剧情从而形成融“歌、舞、戏”为一体的地方戏曲。

本文将以发表出来的重要期刊和典型著作为出发点,对湖南花鼓戏整体性研究、历史沿革与发展、音乐研究、演唱技巧、与民族声乐的关系、剧本与剧目、流派剧种研究等方面对花鼓戏的现状作一定的梳理与归纳,从而加深对湖南花鼓戏的了解与认知。

近些年来,很多学者把目光转向地方小戏,相关研究也逐渐增多,本文通过总结前人的研究成果来进一步扩宽研究思路,并提出自己的构想,以期日后对湖南花鼓戏有更深入、详实的研究。

关键词:花鼓戏,现状报告湖南花鼓戏可以说是湖南的一张名片,几乎遍及湖南省内各地,由于流行地区不同,按其当地官话作为舞台语言而被分为六个流派,分别是长沙花鼓戏,岳阳花鼓戏,常德花鼓戏,邵阳花鼓戏,衡州花鼓戏和零陵花鼓戏,各具不同的艺术风格,但总体音乐曲调活泼轻快,诙谐明朗,朗朗上口,所演内容皆为平常杂事,贴近群众生活,因此被人们所喜闻乐见。

从目前掌握的资料显示,对湖南花鼓戏的研究可分为三个阶段,1949年以前是湖南花鼓戏的研究的空白期,期间公开发表文献为零,建国后至1966年是为初期,发展缓慢,成果不多,1966年以后的十年,由于文化大革命,不仅戏遭禁演,理论研究也中断,从1976开始到2006是发展逐步展开,出现了一些重要的成果,2006年至今是发展的快速时期,学术氛围浓厚,研究成果与日俱增。

以下对其进行统计、分类与分析。

一、湖南花鼓戏研究文献统计通过检索“中国知网”()、“读秀中文学术搜索”()、国家图书馆、中国音乐学院图书馆等途径,以湖南花鼓戏、长沙花鼓戏、岳阳花鼓戏、常德花鼓戏、邵阳花鼓戏、衡州花鼓戏、零陵花鼓戏等为关键词进行检索,对21世纪以来湖南花鼓戏所取得的研究成果进行尽可能全面的统计和梳理与归纳,其中涉及到湖南花鼓戏的有期刊论文、学位论文和著作,具体情况如下:(一)期刊论文截止2015年以前国内发表的期刊论文,以“湖南花鼓戏”为检索词,共查阅到有关期刊论文共743篇,其中发展初期即1966年以前为总数的7.7%,逐步发展阶段1976年—2006年,三十年共占40.5%,快速发展时期2007年到现在共计九年时间,占总数的51.8%,由此可看出,论文发表的数量是呈逐年增长的态势,涉及的期刊有《人民音乐》、《中国音乐》、《音乐创作》、《中央音乐学院学报》、《黄钟》等音乐期刊和《戏剧文学》、《戏曲艺术》、《四川戏剧》等戏剧艺术期刊,研究内容主要涉及湖南花鼓戏的历史、流派、音乐、演唱、剧本剧目、保护与传承等方面:(二)硕博论文通过“中国知网”()对2015年以前的硕士、博士论文进行检索,共查到找到相关论文47篇。

其中,博士论文1篇(谭真明《湖南花鼓戏研究》,曲阜师范大学),硕士论文46篇。

以下按研究内容进行划分:1.历史研究:共4篇谭真明《湖南花鼓戏研究》,龙华《湖南花鼓戏的艺术种类和流派》,汪叶《湖南临湘花鼓戏的调查与研究》,孔庆夫《探究湖南地方戏曲——湖南花鼓戏》2.音乐研究:共16篇,主要有以下几个方面:1)唱腔研究:李燕《岳阳花鼓戏的唱腔研究》,黄瀚娆《衡州花鼓戏及其唱腔研究》,李红竹《永州花鼓戏唱腔研究》等2)润腔研究:宾蕾《湖南花鼓戏花旦唱腔特点探究—以《刘海砍樵》为例看润腔在民族声乐作品中的运用》,许洁《湖南花鼓戏润腔特点研究》,王思思《湖南花鼓戏润腔特点探究》等,3)艺术特征研究:杨天福《浅谈湖南花鼓戏及音乐的发展趋向》,杨波《益阳花鼓戏的艺术风格与表演特征的探究》,王迎《湖南益路花鼓的表演特征分析》,4)伴奏乐器:曹琬铭《扬琴在湖南花鼓戏伴奏音乐中的艺术》,李环《长沙花鼓戏大筒伴奏中的“sol音现象”》等3.演唱研究,共18篇:周娣《湖南民歌与湖南花鼓戏的演唱比较研究》,赵田《论湖南花鼓戏与“民歌湘军”的不解之缘》,何怡《谈花鼓戏训练与民族声乐演唱的“不解之缘”》,魏娉婷《论从花鼓戏转型的民歌手现象》,肖翠《湖南益阳花鼓戏的演唱特点研究》,何俊轩《邵阳花鼓戏音乐元素在湖南民歌演唱中的展现》,雷佳《融戏曲唱法于民族唱法—以湖南花鼓戏为例》,陈依《论湖南民歌与花鼓戏的借鉴运用—以益阳花鼓戏为例》、曾比翼《论花鼓戏唱腔在湖南民歌演唱中的特征》,匡泓锦《湖南花鼓戏<洗菜心>探源及版本比较》等4.剧团研究,共3篇:许艳文《长沙花鼓戏班的现状、问题与对策研究》,任慧明《变迁与延伸—长沙花鼓戏班生存空间研究》,石力夫《长沙民间花鼓戏班的生存调查及研究》5.发展与传承,共1篇:贺鲁湘《论湖南花鼓戏的发展与推广》6.其他研究,共5篇,主要有:林琳《浅析深受湖南花鼓戏滋润的湘籍歌唱演员》,彭婷《长沙传统花鼓戏用韵考》,何健《湖南花鼓戏唱词研究》等(三)图书著作通过“读秀”、国家图书馆馆藏图书馆以及中国音乐学院图书馆对“湖南花鼓戏”进行查阅,共查到相关中文图书40部,主要有专著、曲集和集成志书三类以及其他:1.专著类,共12部,可分为以下类别:1)史学类:尹伯康《湖南戏剧史纲》,龙华编《湖南戏曲史》,肖东发、孟智罡编著《潇湘梨园—湖南戏曲种类艺术》,2)音乐类:贾古《湖南花鼓戏音乐研究》,湖南省戏剧工作室《湘南花鼓戏音乐》,朱咏北《非遗保护与湖南花鼓戏研究》,方章祥编著《湖南花鼓戏唢呐演奏法》,湖南省文化局戏曲工作室编《长沙花鼓戏音乐—湖南地方音乐》,湖南省花鼓戏剧团编《花鼓戏音乐革命实践—移植革命现代京剧《沙家浜》体会》,湘潭行政公署文化局著《长沙花鼓戏音乐》,黎建明,《湖南湘剧、花鼓戏锣鼓经》卜再庭、杨天福,《花鼓戏大筒演奏法》2.曲集类,共5部:湖南省戏剧工作室编《湘南花鼓戏音乐》,湖南省文学艺术界联合会筹委会编、长沙市戏曲改进委员会整理《湖南花鼓戏音乐》,陈磊编《湖南花鼓戏常用曲调·续集》,欧阳觉文《湖南花鼓戏常用曲调》,本社编《湖南地方戏曲移植革命样板戏唱腔选》3.志书、集成类,共8部:湖南省戏曲研究所编《湖南地方剧种志丛书·湖南卷》,《中国戏曲音乐集成》编辑委员会编《中国戏曲音乐集成·湖南卷》,中国戏曲志编辑委员会,《中国戏曲志·湖南卷》,湖南省文化厅编《湖南戏曲音乐集成》,湖南省文化厅编《湖南戏曲志简编》,杜美霜编《常德花鼓戏集成》,湖南省文化厅编《湖南省非物质文化遗产名录》,零陵地区地方志编纂委员会编《零陵地区志》4.剧本类,共4部:湖南省革命委员会文化局《湖南小戏选》编选小组编《湖南小戏选》,湖南省文化局编《湖南地方戏曲丛刊》,本社编《湖南地方传统小戏集锦》,湖南省戏剧工作室《湖南地方戏曲资料》,5.概论类,共4部:周贻白《中国戏曲发展史纲要》,常静之《中国近代戏曲音乐研究》,武俊达《戏曲音乐概论》,冯光钰《戏曲声腔传播》等6 . 其他类,共6部:刘正维,《戏曲新题——长江中上游小戏声腔系统》,中国艺术研究院戏曲研究所《戏曲研究》编辑部编,《戏曲研究》第16辑,史仲文主编,《中国艺术史》戏曲卷,白俊奎,《中国花鼓戏的流播与酉水花鼓戏的人文内涵研究》,刘正维,《20世纪戏曲音乐发展的多视角研究》等二、湖南花鼓戏研究现状分析现状分析主要是以论文期刊为主,兼及部分硕博论文和专著图书,以下将从历史研究、音乐研究、、演唱研究、剧团研究、发展与传承等方面进行逐步展开分析。

(一)历史研究关于湖南花鼓戏的来源问题由于其复杂的历史环境和资料的匮乏,已无从考察,而历史梳理,无论是戏曲史书还是当地志书的记载,都有着比较一致的脉络,如龙华《湖南花鼓戏研究》较全面、系统地论述了湖南花鼓戏的历史沿革、班社组织、传统剧目、现代剧目、艺术流派、音乐曲调诸方面的问题,对于研究和发展我省的花鼓戏有一定参考价值1。

孔庆夫《探究湖南地方戏曲——湖南花鼓戏》2一文则对湖南花鼓戏的萌芽时期和发展时期进行了阐述,并对湖南花鼓戏的音乐特质和艺术表现形式以及其所体现的历史文化价值而产生积极的推动作用三方面进行了表述。

龙华《湖南戏曲史稿》比较全面系统的论述了湖南地方戏曲的历史发展,包括了湖南戏曲的历史沿革,湖南的戏曲作家及作品等,既有丰富翔实的史料,又有深入充分的分析,其中第十二章——丰富多彩的花鼓调,通过对湖南花鼓戏六种花鼓戏的起源和历史演变、湖南花鼓戏传统剧目和湖南花鼓戏艺术种类和流派几个方面来对湖南花鼓戏进行梳理和归纳3。

胡滢智、郝威《浅谈湖南花鼓戏的形成发展》对湖南花鼓戏形成的历史分三个阶段说明,初步形成阶段的对子花鼓时期,逐步发展阶段形成了三小戏,融入了梁山调,也与境内大戏有一定的交流和影响,成熟繁荣阶段则是在剧目、音乐、表演等方面进行了大交流、大移植4,使得花鼓戏日臻完善,创造了一大批优秀剧目,拥有一大批热衷的观众并形成了自己独特的风格;杨畅《湖南花鼓戏音乐历史沿革及其发展的思考》一文通过相关著作和论文对前人研究成果进行梳理,如花鼓戏的形成于发展、唱词研究、唱腔音乐研究、传统剧本四个方面进行分析和总结5,针对花鼓戏发展提出了一些新的研究视角;尹伯康《湖南戏剧史纲》则是对湖南整个的戏剧历史进行了分析,以专题的形式对湖南的地方大戏、地方小戏、话剧等多种形式的历史进程作了勾画,其中第四章是对民间小戏剧种的形成、发展与艺术概况进行了叙述。

唯一的一片博士学位论文谭真明《湖南花鼓戏研究》主要通过对湖南花鼓戏的历史发展、种类(六个)、戏班发展历程、音乐研究、传统剧本研究、艺术风格研究以及湖湘文化与之关系的研究六个方面6来对湖南花鼓戏作一个整体性的阐述与分析,其中历史发展以二小戏、三小戏为主,流派以当地官话分分类标准分长沙花鼓戏、岳阳花鼓戏、常德花鼓戏、邵阳花鼓戏、衡州花鼓戏和零陵花鼓戏,戏班以草台班、半台班和专业班社为戏班主要发展阶段,音乐研究主要通过对音乐素材来源、唱腔类型及音乐艺术风格来探讨,传统剧本有500多个,绝大多数是现实生活题材,表现劳动人民的爱情生活、家庭生活和劳动生活,其艺术魅力的获得主要是依靠制造具有喜剧效果的喜剧情境,这种情境是由美妙的音乐、喜剧性的语言和艺术化的动作表演构成的,湖南花鼓戏喜剧具有重要的美学价值,它突破了教化和言情这两个最基本的中国传统文艺思想的命题,别开“娱乐”主旨,使之与言情、教化、娱乐三足鼎立,丰富了我国传统的文艺观,湖湘民俗对湖南花鼓戏的影响主要体现在艺术环境、艺术形态和艺术风格上。

郑劭荣《湖南花鼓戏与傩俗渊缘考》对湖南花鼓戏较早的源头进行了考证,认为花鼓戏与傩戏有着同样的宗教功能7,并且演出的剧目和音乐唱腔有着同源异流的表1龙华,《湖南花鼓戏研究》[J].湖南师范大学社会科学学报第3期,1979.2孔庆夫《探究湖南地方戏曲——湖南花鼓戏》[J].科技信息(第30期),2008.3龙华《湖南戏曲史稿》[M].长沙:湖南大学出版社,1988.9.4胡滢智、郝威《浅谈湖南花鼓戏的形成发展》[J].才[J].智(第17期),2008.5杨畅《湖南花鼓戏音乐历史沿革及其发展的思考》歌海(第6期),2009.6谭真明《湖南花鼓戏研究》曲阜师范大学,[D].2007.7郑劭荣《湖南花鼓戏与傩俗渊缘考》[J].吉首大学学报((第6期),2008.征,这无疑说明了它们有着千丝万缕的亲缘联系。